Noyau (biologie)

En biologie cellulaire, le noyau est une structure cellulaire présente dans la majorité des cellules eucaryotes et chez tous les organismes eucaryotes, et contenant l'essentiel du matériel génétique de la cellule (ADN). Il a pour fonction principale de stocker le génome nucléaire ainsi que la machinerie nécessaire à la réplication des chromosomes et à l'expression de l'information contenue dans les gènes. Il disparaît temporairement pendant le processus de division cellulaire pour se reconstituer dans les cellules filles. Il a un diamètre variant de 5 à 7 micromètres. En comparaison à certains organites, il s'agit donc d'une importante structure cellulaire. Généralement c'est la plus visible de la cellule à l'échelle microscopique[1].

Au sein du vivant

Tous les eucaryotes sont composés de cellules majoritairement dotées de noyaux.

D'aucun à plusieurs noyaux, leur nombre par cellule diffère, et est tributaire de la spécialisation de la cellule.

Cellules anucléées

Certaines cellules ne possèdent pas de noyau ou le perdent ; par exemple, chez les mammifères, les érythroblastes perdent leur noyau mais survivent néanmoins ensuite pendant 120 jours, sous le nom d'érythrocytes. Ils sont alors appelés communément globules rouges et ont pour fonction le transport du dioxygène et du dioxyde de carbone. Les cellules du cristallin, la lentille convergente de l’œil, sont elles aussi anucléées, car ayant le passage de la lumière pour fonction première. En effet, la présence d'un noyau serait un obstacle à la translucidité de la lentille.

Les kératinocytes superficiels (couche la plus extérieure de la peau) sont aussi anucléés car ayant perdu leurs organites au cours du processus qui mène à la mort cellulaire programmée. Ainsi, après leur apoptose, la couche superficielle se détache. C'est la desquamation[2].

Cellules polynucléés et syncytiums

Certaines cellules peuvent posséder plusieurs noyaux. Lorsque ceux-ci proviennent de la fusion de plusieurs cellules individuelles, on les appelle des syncytiums (ou syncytia). L'exemple le plus répandu en est les rhabdomyocytes, les cellules contractiles des fibres des muscles striés squelettiques. Elles peuvent comporter en périphérie de leur cytoplasme plusieurs centaines de noyaux issus de la fusion de nombreuses cellules précurseurs. Chez les mammifères, les cellules hépatiques ont également souvent deux noyaux[3].

Certains ciliés, comme les paramécies, possèdent systématiquement deux types noyaux de fonctions différentes, le micro-noyau qui conserve le patrimoine génétique et permet la reproduction sexuée et le macro-noyau qui sert à la transcription des ARN et à l'expression des gènes. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un syncytium, le macro noyau étant produit à partir du micro noyau.

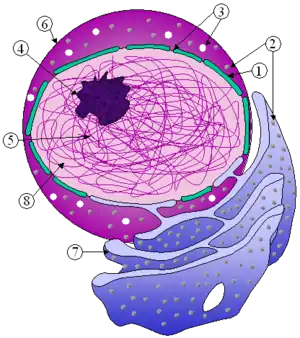

Contenu et structure du noyau

Le noyau est, selon la fonction de la cellule, au centre ou en périphérie. Il est entouré du réticulum endoplasmique, rugueux puis lisse, autour duquel circulent des polyribosomes libres.

Le noyau est en relation avec le centrosome, et le plus souvent au centre de la cellule. Dans les cellules ayant une fonction de sécrétion exocrine, il est refoulé à la base de la cellule. Le noyau est de forme très variable selon les types cellulaires : plutôt sphérique dans les neurones, il est ovoïde dans les fibroblastes. Son diamètre est de quelques micromètres (5 à 6 μm), et il représente en général moins de 10 % du volume cellulaire. Le rapport nucléo-cytoplasmique est le rapport (volume du noyau/volume du cytoplasme).

Le noyau occupe une plus grande place dans la cellule dans les tissus cancéreux[4] ou dans les cellules jeunes et donc peu différenciées.

Chromatine

Le noyau contient le matériel génétique (ADN), sous la forme d'un complexe ADN-protéines appelé chromatine et composé de plusieurs unités discontinues appelées chromosomes. La chromatine apparaît sous forme diffuse[3] pendant les phases séparant les divisions cellulaires (interphase). Elle se condense au moment de la division cellulaire.

La chromatine baigne dans un gel aqueux appelé le nucléoplasme, similaire au cytoplasme, dans lequel de nombreuses composés sont dissous. Parmi ceux-ci, on retrouve des métabolites comme les nucléotides triphosphates, des enzymes, des facteurs de transcription et d'autres protéines.

Il y a deux types de chromatine : l'euchromatine et l'hétérochromatine.

- L'euchromatine est la forme la moins compacte d'ADN, et les régions d'ADN qui la constituent contiennent des gènes qui sont fréquemment exprimés par la cellule. Elle se trouve principalement au centre du noyau. L'euchromatine est active d'un point de vue transcriptionnel et apparait claire au microscope électronique.

- Au contraire, dans l'hétérochromatine, située principalement en périphérie du noyau, l'ADN est assez compact. À l'inverse de l'euchromatine, elle apparaît sombre au microscope électronique et n'est pas active d'un point de vue transcriptionnel. Les régions qui la constituent soit contiennent des gènes qui ne sont pas exprimés par la cellule (ce type d'hétérochromatine est connue en tant que hétérochromatine facultative) ou bien constituent les télomères et centromères des chromosomes (ce type d'hétérochromatine est connue en tant que hétérochromatine constitutive). Dans les organismes multicellulaires, les cellules sont hautement spécialisées dans l'exécution de fonctions particulières, en conséquence différents ensembles de gènes sont requis et exprimés. Ainsi, les régions d'ADN qui constituent l'hétérochromatine varient suivant les types de cellules.

Enveloppe nucléaire

Le noyau est entouré par une double membrane appelée « membrane » ou « enveloppe nucléaire ». Elle disparaît (désassemblée) en prométaphase, puis réapparaît en télophase.

La membrane interne, est recouverte par la lamina sur sa face nucléoplasmique et comporte des canaux calciques qui permettent la libération d'ions calcium Ca2+ dans le noyau. La lamina est un réseau de protéines qui joue un rôle de soutien et qui est constituée de deux types de composants : les lamines dont il existe trois sortes (lamines A, B et C) et des protéines membranaires associées aux lamines. Ces dernières assurent la continuité mécanique entre l'enveloppe nucléaire et la lamina, nécessaire à la forme et à la solidité du noyau et de la cellule entre le nucléosquelette et le cytosquelette.

Elle participerait aussi, selon des recherches récentes à l'organisation des mouvements de la chromatine pendant les différentes phases du cycle cellulaire.

La membrane nucléaire externe est en continuité avec le réticulum endoplasmique granuleux ou rugueux (REG) et peut être, comme ce dernier, parsemée de ribosomes sur sa face cytoplasmique. Leurs compositions et leurs fonctions sont similaires. Elle interagit avec le cytosquelette grâce à des protéines[5].

L'espace entre les deux membranes (appelé l'espace périnucléaire) est de l'ordre de 20 à 40 nm environ et est en continuité avec la lumière (espace interne) du réticulum endoplasmique ; une de ses fonctions est le stockage du calcium intracellulaire sous forme d'ions Ca2+.

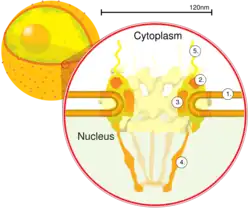

Pores nucléaires

Les membranes internes et externes de cette enveloppe fusionnent à intervalles irréguliers, formant les pores nucléaires.

Ces derniers permettent les échanges nucléo-cytoplasmiques dans les deux sens, comme la sortie des ARNm (ARN messagers) vers le cytoplasme et l'entrée de nucléotides dans le noyau, nécessaires à la synthèse des ARN. Ainsi, l'enveloppe nucléaire régule et facilite le transport entre le noyau et le cytoplasme, tout en séparant les réactions chimiques se déroulant dans le cytoplasme de celles se déroulant à l'intérieur du noyau. Le complexe du pore nucléaire est une structure constituée de quelques dizaines de protéines, renfermé dans un pore et mesurant environ 120 nm de diamètre par 50 de hauteur. Il régule le passage de certaines macromolécules et particules[3]. Les pores sont composées de nucléoporines, famille d'une trentaine de protéines connues, s'organisant en une structure symétrique d'ordre 8. Ces protéines sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique ou dans le cytosol.

Un transporteur central est le lieu de passage des molécules de plus de 40 kDa alors que les canaux latéraux font passer les molécules de moins de 40kDa.

Des filaments composent une structure nommée « la cage », ou « le panier nucléoplasmique », fermé côté nucléoplasme par le petit anneau nucléoplasmique.

Nucléole

Le nucléole est un compartiment spécifique du noyau où s'effectue la transcription des ARN ribosomiques et l'assemblage des ribosomes. Le nucléole apparaît comme une région dense du noyau, riche en ARN et en chromatine condensée.

C'est au sein du nucléole que sont rassemblées les régions des chromosomes qui portent les gènes codant les précurseurs de ces ARN ribosomiques. Ils y sont transcrits sous forme de précurseurs par l'ARN polymérase I et maturés par clivage ribonucléolytique. Le nucléole contient aussi des protéines spécifiques et des particules ribonucléoprotéiques nécessaires à l'incorporation de nucléotides modifiés dans les ARNr (pseudouridines, 2'-O-méthyl ribose). Ces dernières sont appelées snoRNP (small nucleolar ribonucleoprotein).

Voir aussi

Notes et références

- Campbell, Biologie, Pearson, , p. 109

- Charles Janeway, Immunobiologie, De Boeck (lire en ligne)

- Campbell, Biologie, Pearson, , p. 109

- « Cancérologie générale », sur Centre hospitalier universitaire de jussieu

- Pierre CAU, Cours de biologie cellulaire, ellipses