Temple gallo-romain de Cahors

Le temple gallo-romain de Cahors est un édifice cultuel antique de type fanum construit dans la ville de Divona Cadurcorum, aujourd'hui Cahors dans le département français du Lot.

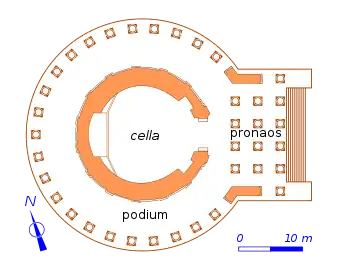

- Structures attestées

- Structures restituées

| Destination initiale |

temple |

|---|---|

| État de conservation |

vestiges enfouis |

| Coordonnées |

44° 26′ 43″ N, 1° 26′ 07″ E |

|---|

|

|

Ce grand temple de type fanum à cella de 22 m de diamètre extérieur est probablement construit dans la seconde moitié du Ier siècle et abandonné trois siècles plus tard. Il semble voué au culte de Divona, déesse tutélaire de la ville.

Ses vestiges sont fouillés en 2002 lors de travaux de remaniement de l'hôpital de Cahors et ré-enfouis après étude.

Localisation

Le temple est construit dans la partie occidentale de Divona, dans le méandre du Lot ; assez proche de la rivière, il est élevé sur un podium qui le préserve des inondations. Son péribole semble s'inscrire dans une insula limitée au nord par le decumanus maximus, au sud par un autre decumanus et à l'ouest par un cardo ; seule la voie qui le longerait à l'est n'est pas identifiée à son niveaufig. 1_1-0">[1]. Un grand ensemble monumental est constitué au sud du decumanus maximus, avec d'ouest en est le grand temple, le forum et l'amphithéâtreal. 3_2-0">[2].

Dans la ville moderne, les vestiges du temple sont enfouis sous les bâtiments les plus occidentaux du centre hospitalier, vers l'angle formé par l'avenue Jean-Jaurès et le rue du président-Wilson.

Histoire

Le premier indice d'occupation du site est la présence d'un habitant de l'époque d'Auguste ou de Tibère, associé à des tronçons de voirie[3]. Très vite, dès les années 50 de notre ère, une réorganisation urbaine a lieu avec l'édification d'un monument public non identifié mais pourvu d'un imposant portique[4]. Le grand temple à cella ronde appartient à la troisième phase de construction ; postérieure aux précédentes, elle ne peut pas être plus précisément datée en raison de l'arasement extrême des maçonneries du temple[4]. C'est peut-être dans ce temple qu'est transféré le culte de la déesse tutélaire de la ville Divona, jusque là célébrée sur l'autre rive du Lot, presque en face du temple[5].

Le temple est peut être abandonné dans la seconde moitié du IVe siècle comme les grands monuments antiques de la ville qui se resserre sur son flanc orientalal. 12_6-0">[6]. Le site est alors, au fil du temps, soigneusement débarrassé de ses pierres jusqu'au niveau des fondations et recouvert de près de 3 m de terre. Le temple, qui est invisible et n'est mentionné dans aucun écrit, est totalement oublié[3].

Ce sont des travaux de réaménagement de l'hôpital de Cahors qui révèlent, en 2002, la présence des soubassements de ce temple même si des sondages réalisés trois ans plus tôt ont montré la présence de structures antiques, alors non identifiées, dans le secteur[3].

Description

Le temple de Cahors est un fanum à cella circulaire le rapprochant du temple du moulin du Fâ à Barzan, de la tour de Vésone à Périgueux et dans une moindre mesure du temple gallo-romain de Tours, ce dernier ne possédant pas de galerie de circulation entourant la cella. Environ 70 temples à cella circulaire sont recensés en Gaule au XXIe siècle.

La cella mesure 22 m de diamètre extérieur ; elle s'ouvre à l'est sur un pronaos large de 14,80 m et profond d'au moins 5 mètres. Elle est entourée d'un péristyle de 35 m de diamètre qui ménage entre la cella et lui-même une galerie large de 3 m formant un déambulatoire[7]. L'ensemble occupe le centre d'un péribole dont les dimensions exactes ne peuvent être précisées mais peuvent être évaluées à 61 × 81 m[8] ; il est certainement pourvu intérieurement d'une galerie à portiques[9]. En raison de la disparition totale des élévations des murs, la hauteur des différentes composantes ne peut être appréhendée, pas plus que l'ordonnancement des probables colonnades qui ornent le pronaos et bordent la galerie du péristyle. Les fouilles ont livré de nombreux débris de marbre des Pyrénées pouvant provenir des placages qui décoraient les murs et/ou le sol du temple[8].

En 2004, Christian Darles, croisant les données archéologiques de Cahors avec les travaux sur d'autres temples d'architecture comparable, propose deux restitutions du temple de Cahors basées soit sur le temple de Barzan[10], soit sur celui de Périgueux[11].

Notes et références

- fig. 1-1" class="mw-reference-text">Rigal 2017, fig. 1.

- al. 3-2" class="mw-reference-text">Rigal 2017, al. 3.

- Rigal 2004, p. 86.

- Rigal 2004, p. 87.

- Filippini 2010, p. 109.

- al. 12-6" class="mw-reference-text">Rigal 2017, al. 12.

- Rigal 2004, p. 89.

- Filippini 2010, p. 108.

- Rigal 2004, p. 92.

- Darles 2004, p. 101.

- Darles 2004, p. 102.

Voir aussi

Bibliographie

- Christian Darles, « Le temple rond de Cahors-Divona, hypothèses de restitution », Aquitania : une revue inter-régionale d'archéologie, t. XX, , p. 95-104 (DOI 10.3406/aquit.2004.1379).

- Anne Filippini, Le Lot, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, coll. « Carte archéologique de la Gaule » (no 46), , 263 p. (ISBN 978-2-8775-4253-1).

- Didier Rigal, « Le temple gallo-romain de Cahors », Aquitania : une revue inter-régionale d'archéologie, t. XX, , p. 85-94 (DOI 10.3406/aquit.2004.1378).

- Didier Rigal, « Espaces vides et espaces bâtis dans la ville antique de Cahors-Divona », Archéopages, no 44 « Terrains vagues », , p. 16-19 (DOI 10.4000/archeopages.1452).