Claude Aveline

Claude Aveline, né Eugène Avtsine dans le 5e arrondissement de Paris le et mort dans le 15e arrondissement de Paris le [1], est un écrivain, poète et résistant français.

| Nom de naissance | Eugène Avtsine, devenu officiellement Aveline (1951), Claude (1956) |

|---|---|

| Alias |

Louis-Marie Martin dans la Résistance (1943), Minervois (1944) |

| Naissance |

5e arrondissement de Paris (France) |

| Décès |

15e arrondissement de Paris (France) |

| Activité principale |

Biographie

Jeunesse, 1901-1918

Eugène Avtsine naît le 19 juillet 1901 à Paris au 12 bis de la avenue des Gobelins. Ses parents, Georges Avtsine et Cécile Tchernomordik, tous deux juifs russes[2], sont tous les deux nés en 1865 au centre de la Russie d'Europe et se marient en 1889 à Vitebsk (actuellement en Biélorussie. Georges Avtsine est alors commis de banque à Liepāja, sur les rives de la Mer Baltique (actuellement en Lettonie), que la ségrégation raciale lui interdit d'habiter. En 1891 ils quittent, avec Albert, cadet de Georges, l'Empire russe pour la France, pays des Droits de l'homme[2].

Installés à Paris rue François-Miron, Cécile et Georges Avstine cuisinent des repas et les servent à des étudiants russes et français. L'un d'eux conduit Georges Avstine chez Arsène d'Arsonval qui lui suggère d'ouvrir un atelier pour y fabriquer des isolants en mica. La famille Avstine ouvre ainsi un atelier dans une cour du 12 avenue des Gobelins et obtient en août 1905 la nationalité française. De 1907 à 1915 Eugène Avtsine, enfant unique, fait ses premières années d’école à Paris au lycée Henri-IV. Son père ouvrant une usine à Porchefontaine et la famille s’installant à Versailles, il poursuit ses études au lycée Hoche. Dans sa famille il reçoit une éducation marquée par la libre-pensée et l’amour de la littérature. Son père, abonné des Cahiers de la Quinzaine de Charles Péguy, qui admire Georges Clemenceau pour son action dans l’Affaire Dreyfus, lui donne à lire Jean-Pierre, hebdomadaire pour enfants d'orientation socialiste.

Pendant la Première Guerre mondiale, tandis que son père, qu'un mal de Pott a laissé infirme depuis son adolescence, poursuit ses activités, Eugène Avtsine est durant l'été 1915 aide-infirmier volontaire à Dinard puis il entre au lycée Janson-de-Sailly. De 1916 à 1919 il lit l'ensemble de l'œuvre jusqu'alors publiée d'Anatole France. Mais sa santé se détériore et il doit abandonner ses études. Les reprenant, il n’ira pas au bout et séjourne en 1918 et 1919 au Cannet près de Cannes avec sa mère. C’est là qu’il commence d’écrire et adopte, à la suggestion d'une jeune fille normande, le pseudonyme de Claude Aveline qui deviendra à l'état civil son nom en 1951 et son prénom en 1956[3].

Premières publications; Claude Aveline éditeur, 1919-1931

1919 voit paraître ses premiers poèmes en revues, Les Feuilles libres et Vita. Un ami, le peintre Robert Le Veneur (Robert-Auguste Jaeger), le présente en décembre, à l'âge de dix-huit ans, à Saint-Cloud chez le docteur Paul-Louis Couchoud. au célèbre écrivain Anatole France, alors âgé de soixante-quinze ans[4], qui l'accueille dans son intimité jusqu'à sa mort en 1924. Claude Aveline ne cessera de servir l’œuvre et la mémoire d'Anatole France, notamment par la célébration de son centenaire en 1944 à travers le monde comme un symbole de la Libération, et la réunion de ses articles politiques et sociaux (Trente ans de vie sociale, 4 volumes). En 1920 une rechute conduit durant trois mois durant l'hiver Claude Aveline au sanatorium de Leysin. À son retour à Paris il devient en mai le secrétaire d’un érudit, fondateur de la première collection pour bibliophiles modestes, Adolphe van Bever, faisant ainsi pendant dix-huit mois son apprentissage d'éditeur d’art, ayant décidé de l’être à son tour, et répond à une invitation qui lui est faite d’écrire la Merveilleuse Légende du Bouddha qui suite à un procès pour malversations ne paraîtra qu'en 1928.

Exempté en 1921 de service national, Aveline peut mettre en route, avec l'aide d'Antoine Bourdelle, Georges Duhamel et André Gide, les premiers volumes qui paraissent en 1922 chez « Claude Aveline éditeur » et lui vaudront d'être appelé, à vint-et-un ans, « le plus jeune éditeur du monde ». En huit ans il édite ainsi une cinquantaine d'ouvrages, notamment dans sa « Collection philosophique » dix volumes de Saint-Evremond, Voltaire, Diderot, Renan, Anatole France, Remy de Gourmont, Maeterlinck, André Gide, Valéry, Georges Duhamel. Vingt Cahiers de Paris proposent des inédits de vingt auteurs français. La collection La Musique moderne comptera six volumes, dont les premiers ouvrage sur Arthur Honegger, le Jazz, Pelléas et Mélisande et des études critiques sur Darius Milhaud d'André Suarès, sur Igor Stravinsky de Boris de Schlœzer. Aveline édite également une traduction de William Blake par André Gide. En 1923 et 1924 il publie parallèlement, ne s'éditant jamais lui-même, ses premiers contes ou apologues (Molène, inspiré de Crainquebille, L'Homme de Phalère, L’Eau ruisselle de toute part), aux éditions Les Humbles de tendance libertaire, qui seront réunis en 1935.

En mars 1923 Claude Aveline épouse Hélène Bernot[5], d'origine charentaise, dont il divorcera en 1925. Après un nouvel accident de santé, une infection généralisée, il retourne la même année à Leysin pour sa convalescence et pour y travailler à un roman inspiré de son premier séjour, Madame Maillart, première partie d'une trilogie, La Vie de Philippe Denis. Il y rencontre une jeune roumaine, Creatza A., immobilisée depuis plusieurs années, et à partir de 1926 s'installe pendant quatre ans avec elle à Font-Romeu où elle réapprend à marcher, puis ils gagnent Bandol. Elle deviendra sa deuxième épouse. À la même clinique de Font-Romeu Aveline remarque un jeune malade, le cinéaste Jean Vigo qui y soigne sa tuberculose et qu'il soutiendra jusqu'à sa mort en 1934 à 29 ans. Après le décès de la femme de celui-ci, peu avant la guerre, il deviendra le tuteur de leur fille Luce Vigo (née en 1931) et fondera en 1951 le prix Jean-Vigo dont il présidera le jury durant vingt-cinq ans. Durant ce séjour à Font-Romeu il écrit Le Point du jour et en 1928 Routes de la Catalogne ou Le Livre de l'amitié, journal de bord d'un voyage en automobile qui paraîtra, illustré par Berthold Mahn, en 1932.

Claude Aveline est très proche à partir de 1922 de l'écrivain et poète Philéas Lebesgue (1869-1958)[6], également publié par Les Humbles. Tous deux rédacteurs au Mercure de France, van Bever et Lebesgue se retrouvent à Paris et entrent en relation avec l'éditeur André Delpeuch. Aveline, en compagnie de sa première épouse, vient voir Lebesgue sur son lieu de travail à La Neuville-Vault dans l'Oise en . Philéas Lebesgue traduit du portugais Le Roman d'Amadis de Gaule (reconstitution du roman portugais du XIIIe siècle par Affonso Lopes Vieira) et c'est Claude Aveline qui édite sa traduction en 1924 (222 p.). Claude Aveline et Philéas Lebesgue échangent une importante correspondance de 1922 à 1938[7]. En 1926 André Delpeuch édite Les Muses mêlées d'Aveline qui rassemble des témoignages et des réflexions sur ses proches, Antoine Bourdelle, Jean de Saint-Prix, Steinlen et Anatole France.

Engagements littéraire et politique, 1932-1938

L'accueil fait à ses premiers romans, Le Point du jour publié en 1928 et Madame Maillart en 1930 à son retour à Paris, amène en 1932 l'éditeur à fermer boutique au profit de ses propres ouvrages et de son goût pour la critique cinématographique. Alors qu'on attend de lui le tome II de sa Trilogie, La Vie de Philippe Denis, Claude Aveline écrit, passant des journées à la préfecture de police, un roman policier à la préface péremptoire (« Il n'y a pas de mauvais genres, il n'y a que de mauvais écrivains »), La Double Mort de Frédéric Belot, qui donne au genre policier « ses lettres de noblesse » (Boileau-Narcejac).

Passionné de cinéma, Claude Aveline devint critique à la Revue hebdomadaire (1932-1933), à la demande de son ami Pierre Bost qui y tient la rubrique des spectacles, puis à la Revue bleue (1934-1937), et à Commune, revue de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires (1937-1939).

À partir de 1934, dans des années d'agitations politiques et sociales, Aveline prend part au mouvement antifasciste à travers des conférences, notamment sous l'égide du Mouvement Amsterdam-Pleyel d'Henri Barbusse et Romain Rolland. Il est, sans adhérer à aucun parti mais « compagnon de route » du Parti communiste français, présent en juin 1935, avec Marcel Willard, Éliane Brault et Germaine Picard-Moch, au début du procès des mineurs des Asturies à Oviedo. Expulsés tous les quatre dès la fin du premier jour, Aveline publie une Lettre à M. le Gouverneur des Asturies qui parait dans Commune en juillet[8]. Membre du comité de rédaction du périodique Ciné-Liberté, il présente en avril 1937 à la Maison de la Mutualité le film Espagne 1936, dirigé par Luis Buñuel. Aveline est le présent à la manifestation à Paris du Front populaire aux côtés de Clara et André Malraux, Léo Lagrange et Jean Cassou[9]. Il participe en 1937 à la constitution des Maisons de la Culture et intervient dans de nombreux meetings et réunions, notamment au IIe congrès international de l’Association des Écrivains pour la Défense de la Culture, prononçant des discours à Valence, en pleine guerre civile, le 1er juillet 1937 et le 17 à Paris (discours intégrés dans le recueil Les Devoirs de l'esprit, publié en 1945. Membre du comité exécutif des PEN Clubs il assiste notamment au congrès de Dubrovnik en 1934 et à celui de Prague en 1938 dans les mois qui précédèrent les Accords de Munich.

Claude Aveline publie en 1936 un nouveau roman Le Prisonnier, paru d'abord dans Vendredi dont on a pu soutenir qu'Albert Camus s'était inspiré pour son premier roman L'Étranger[10], puis un autre policier (« L'ennui c'est que j'avais tué mon policier du premier coup, et même deux fois, je n'avais pas prévu qu'il aurait à reprendre du service. Heureusement, je ne l'avais pas fait mourir trop jeune. Par la suite, j'ai donc raconté des aventures arrivées avant 1932 »).

La Résistance, 1939-1944

En 1939, Claude Aveline, mobilisé sur sa demande, s'attache à Versailles à Nicolas Grésy, qui deviendra son fils adoptif (disparu en 1977). Réformé définitivement en février 1940, il fonde dès le mois d'août avec Jean Cassou et Marcel Abraham, « déchus » de leurs fonctions publiques, un petit groupe d'une dizaine d'amis qui se réunit chaque semaine chez les frères Émile-Paul, rue de l’Abbaye, sous couvert d’une association littéraire, « Les Amis d’Alain Fournier ». Ils rédigent et distribuent des tracts signés « Les Français libres de France » en écho aux « Français libres de Londres » afin, particulièrement de dénoncer la trahison du maréchal Pétain et et le gouvernement de Vichy. Par l'intermédiaire d'Agnès Humbert le groupe entre bientôt en relations avec le « réseau du musée de l'Homme », organisé par Boris Vildé et Anatole Lewitsky qui rédige un premier bulletin en décembre 1940. Un agent français de la Gestapo va démanteler le réseau : plus de cent arrestations au cours de 1941, dix condamnations à mort et sept exécutions en 1942.

En 1941 Aveline quitte Paris pour retrouver à Lyon, en zone libre, Louis Martin-Chauffier. Installés à Collonges-au-Mont-d'Or, leur maison, où se trouve aussi Luce Vigo, deviendra l'un des principaux lieux de rencontre de cette zone. Contacté par François de Menthon, Aveline assiste à Lyon aux réunions hebdomadaires chez Rémy Roure d’où sort le mouvement Combat. Simone Martin-Chauffier évoquera son rôle dans ses mémoires À bientôt quand même (Calman Lévy, 1976). Claude Aveline s'emploie à mettre en contact des mouvements clandestins de plus en plus nombreux. Réfugié à Chalamont, dans l'Ain, sous le nom de Louis-Marie Martin grâce à un livret militaire périmé de Martin-Chauffier, il y écrit Le Temps mort et commence Le Jet d'eau, troisième roman de sa suite policière qui paraîtra en 1947.

En avril 1944 il échappe par miracle à une arrestation par la Gestapo[11] et rejoint Arras où séjourne son fils, directeur du Comité de gestion laitier du Pas-de-Calais, qui est en liaison avec les Anglais. La même année est publié, sous le pseudonyme de « Minervois », Le Temps mort aux Éditions de Minuit fondées clandestinement par son ami le dessinateur Jean Bruller, qui sera connu sous son nom de plume Vercors, l'auteur du Silence de la mer. Aveline avait déjà publié en 1937 un conte, Baba Diène et Morceau-de-Sucre dont Jean Bruller avait réalisé les dessins[12].

Retour à la littérature, 1945-1979

Claude Aveline reprend à La Libération ses activités et prononce des conférences dans toute l’Afrique-Occidentale française (AOF) en 1946 pour l’Alliance française à l'occasion de la réouverture de ses centres, puis au Proche-Orient. Président par intérim de la Société Anatole France, dans l’espoir du retour de Jacques Lion, déporté à Auschwitz mais qui ne revint pas, il organise la célébration du centenaire d’Anatole France. Devenu en 1946 président de la Société il participe en 1947 à l'inauguration du quai Anatole-France

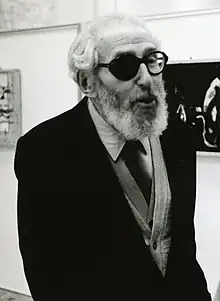

En 1948, il est l'un des premiers titistes après l'excommunication stalinienne et séjourne deux ans plus tard en Yougoslavie. Membre du Comité national des écrivains dès 1944, il en démissionne en 1953[13]. De graves accidents de santé (énucléation de l’œil droit) il abandonne la présidence active de la société Anatole France dont il est nommé président d'honneur.

Le Parti communiste français, dont il est présenté comme un « compagnon de route », est alors indisposé par la préparation de La Voix libre, cosigné aussi par les résistants Vercors (écrivain), Jean Cassou, et Louis Martin-Chauffier[14], qui ne peut paraître qu’en 1951, car il accuse ce parti de vouloir museler ses « compagnons de route » du monde intellectuel. Claude Aveline venait de prendre la tête de la commission internationale contre le régime concentrationnaire (CICRC), constituée à Bruxelles en octobre 1950 avec également les résistants Germaine Tillion et Louis Martin-Chauffier, autre contributeur au recueil par le chapitre « Le faux dilemme »[15] au moment où cette commission demande à Moscou une enquête sur les camps de dissidents[16]. Ayant adhéré aux « Combattants de la Liberté » en mars 1948, il signe en 1952 l’appel pour la défense des Libertés après l’arrestation de Jacques Duclos suite à la manifestation contre le général Ridgway mais démissionne en 1953, après l'affaire ducomplot des blouses blanches, du Comité national des écrivains auquel il appartenait depuis la Libération. En novembre 1956 Aveline, Jean Cassou et des ex-communistes adresseront une pétition à Tito (Le Monde, 6 novembre) lui demandant d’intervenir auprès des Soviétiques en faveur de l’indépendance d’une Hongrie socialiste.

Claude Aveline reçoit en 1952 le grand prix de littérature de la SGDL pour l’ensemble de son œuvre. Il est membre du Conseil exécutif de la Société européenne de culture, fondée à Venise en 1950 par Umberto Campagnolo, qui, en pleine guerre froide a pour action d'instaurer le dialogue entre les peuples. Les deux derniers tomes de sa Trilogie paraissent en 1952 et 1955. Il se tourne alors vers l'art radiophonique (Le bestiaire inattendu et C'est vrai, mais il ne faut pas le croire qui lui vaut le prix Italia). Pendant les vingt années suivantes, il poursuit ses expériences dans tous les genres que peut proposer le micro. En 1976 la Société des auteurs dramatiques lui décerne son prix de la Radio. En 1957 il publie Les Mots de la fin, 750 paroles de mourants célèbres, dont 150 ont fait l'objet de chapitres lus d'abord sur les ondes par l'auteur.

À partir de 1956, Claude Aveline demande à ses amis peintres de dessiner ou peindre le Portrait de l'Oiseau-Qui-N'Existe-Pas, poème qu'il a écrit en 1950, traduit par la suite en 55 langues (repris dans De). À travers ses 108 portraits par des artistes aussi différents qu'Henri-Georges Adam, Atlan, Bertholle, Bissière, Chastel, Devoucoux, Gischia, Prassinos, Music, Singier, Vieira da Silva ou Jacques Villon, l'ensemble constitue, sur un seul thème autour duquel se réunissent figuratifs et surréalistes, non figuratifs et abstraits, une anthologie unique de la peinture des années 1950-60. En 1963 Aveline en fait don au Musée national d'art moderne de Paris où elle est exposée, avant de rejoindre le Centre Pompidou qui la présente à nouveau en 1978 (près de vingt ans plus tard un second ensemble comptera 86 portraits, représentatifs des années 1970-80). En 1964 Claude Aveline se remarie avec Jeanne Barusseau.

En 1970, L'Œil-de-chat, dernier de ses policiers, apparaît le plus « classique » de la Suite. En un long poème Monologue pour un disparu Aveline évoque en 1973 son ami intime Jacques Lion, assassiné à Auschwitz. La même année Le Haut Mal des créateurs se veut une « méditation polémique » sur l'évolution des lettres, et des arts dans les années 1960. À partir de 1974 Claude Aveline entreprend des mémoires. Au cours d'une tournée en 1960 au Canada la traversée des Rocheuses en train lui procure une vision fantastique qui l'obsédera durant quinze ans avant de devenir Hoffmann Canada, une pièce radiophonique, puis en 1977 son dernier roman. En 1978, Claude Aveline constitue un fonds à la bibliothèque de Versailles qui rassemblera ses ouvrages, ses manuscrits, ses livres dédicacés, sa correspondance, la dizaine de milliers de volumes de sa bibliothèque et son buste réalisé par Zadkine, dernière œuvre du sculpteur (« Je suis le dernier Zadkine », constatait-il douloureusement dans un hommage écrit après sa disparition en 1967). Il était membre du comité d'honneur de la Maison internationale des poètes et des écrivains à Saint-Malo

Dernières années, 1980-1992

Dans les années 1980, alors qu'une trentaine de ses livres sont édités ou réédités, notamment les policiers dans des collections de poche, Claude Aveline termine une « biographie imaginaire », Trésors de la Connivence. La vie et l'œuvre du Pr Lembourg, ajoute aux réflexions d'Avec toi-même et coetera les remarques De fil en aiguille aux Apprêts de l'Après, publie un ultime hommage à son maître, Anatole France Le Vivant, poursuit ses mémoires et reçoit le prix international de la Société européenne de Culture (1986). À partir de 1968, Aveline pratique ce que Jean Cassou nomme la « peinture au feutre » et réalise des centaines de dessins qui seront exposés dans des galeries parisiennes, à Bruxelles, Ljubljana, Zagreb ou Belgrade. « Je me plais au jeu des lignes comme je me plais au jeu des mots », dit-il, alors qu'il les mêle en faisant dialoguer l'image et le titre, souvent humoristique, qu'il lui donne, véritable « petit poème en soi ». Une rétrospective en est présentée en 1991 au musée Bourdelle à Paris, à quelques mois de sa disparition.

Œuvres

.jpg.webp)

Sont indiquées entre parenthèses les dates d'écriture des œuvres (d'après les indications de l'auteur), puis les dates de leurs premières publications et, éventuellement, des éditions les plus récentes.

Poèmes

![]() : source utilisée pour la rédaction de cet article

: source utilisée pour la rédaction de cet article

- Io Hymen, suivi de Chants funèbres (1923-1924), 1925; réédition suivie de Un travail de jardinier : les versions définitives de Claude Aveline par Michel-Georges Bernard et d'une bibliographie complète, autoportrait de l'auteur en couverture, Sigean, Éditions de l'Orycte, 1980 hors commerce.

- Portrait de l'Oiseau-Qui-N'Existe-Pas et autres poèmesj, 18 lithographies originales d'Ossip Zadkine, Genève, Club du Poème, 1965.

- De, Paris, José Corti, 1967.

- Monologue pour un disparu (1968-1973), graphisme de l'auteur, Paris, Éditions Saint-Germain-des-Prés, 1973.

- Papiers, illustrations d'Arthur Rennert, Lainsecq, Arthur Rennert, 1974.

- Litanies sur la disparition des dieux (), Sigean, Éditions de l'Orycte, 1979, hors commerce.

Romans

La Quadrature du Sort

- Le Point du jour (1926-1927), 1928 ; dernière édition, Paris, Pierre Bordas et Fils, 1989. Traductions en russe (1937), suédois (1947), danois, anglais (1950), serbo-croate (1953), slovène (1956).

- Le Prisonnier (1934-1935), 1936 ; Paris, Mercure de France, 1971.

- Le Poids du feu (1957-1958), 1959 ; Le Club de la Femme, Rombaldi, 1963.

- Hoffmann Canada (1966-1977), Buchet-Chastel, 1977.

La Vie de Philippe Denis

Suite policière

- L'Abonné de la ligne U (1940-1941), 1947 ; Paris, Folio, Gallimard, 1973.

- Voiture 7 place 15, 1937 ; Paris, 10-18, 1984.

- Le Jet d'eau (1944-1945), 1947.

- L'Œil de chat, 1970, Paris, 10-18, 1984.

- La Double mort de Fréderic Belot (1931-1932), 1932 ; Paris, 10-18, 1984.

- Édition complète en un volume sous le titre Suite policière, suivis d'une Double note sur le roman policier et d'une Confession policière, Paris, Mercure de France, 1987 (ISBN 2715214588).

Contes et nouvelles

- Molène, avec son portrait par Steinlen, deux compositions de Steinlen, éditions de la revue Les Humbles, Paris, juin 1923.

- L'homme de Phalère, Apologues I, Paris, Les Humbles, numéro 6, juin 1923.

- L'eau ruisselle de toute part, Apologues II, Paris, Les Humbles, février 1924.

- Lorsque Candide fut parti, Paris, chez Henry Gollet, 1924.

- L'Homme de Phalère, Paris, Émile-Paul, 1935 [apologues (1919-1935), réunit Molène, L'homme de Phalère, Apologues I, L'eau ruisselle de toute part, Apologues II et Lorsque Candide fut parti].

- Baba Diène et Morceau de Sucre, roman pour les enfants, (avec 30 illustrations de Jean Bruller, plus connu sous son nom de plume, Vercors), Paris, Gallimard, 1937[18].

- Le Temps mort (publié sous le nom de Minervois qui était son pseudonyme en clandestinité), Paris, Éditions de Minuit, 1944.

- Dans Paris retrouvé, 1945.

- Le Temps mort et autres récits (1943-1949), Paris, Mercure de France, 1962.

- De quoi encore?, conte pour les enfants (1939-1943), 1946; Paris, La Farandole, 1974.

- L'Arbre Tic-Tac, conte pour les enfants, illustrations de Jacqueline Duhem, Paris, Éditions Raisons d'être, 1950.

- Le Bestiaire inattendu, divertissement (1952), Paris, Mercure de France, 1959; traduction anglaise, Harrap, Londres, 1961.

- Histoires nocturnes et fantastiques, illustrées par Yan Nascimbene (contient Pour l'amour de la nuit (1931-1956), 1956 et C'est vrai, mais il ne faut pas le croire (1955-1960), 1960), suivi de Claude Aveline ou une poétique de la prose par Jean Lescure, Imprimerie nationale, 1989 (ISBN 2110809825).

- Par le silence et par la voix (Deux passions), La Tuilerie Tropicale, 1987 (ISBN 2906021032).

Essais et Mémoires

.

- Le Roman d'une Ville de France : La Charité-sur-Loire (1922-1924), 1924; Le livre d'histoire-Lorisse, 2006.

- Examen, La Haye, Stols, 1925, hors commerce; repris en préface dans Les Devoirs de l'esprit, 1945.

- La Merveilleuse Légende du Bouddha (1920-1921), 1928; Association Claire-Lumière, 1990 (ISBN 2905998067).

- Routes de la Catalogne ou Le Livre de l'amitié (1928), illustrations de Berthold Mahn, Paris, Hartmann, 1932.

- La Promenade égyptienne (1932-1934), 1934 ; Paris, Renaudot et Cie, 1988. (ISBN 2877420019).

- Avec toi-même et coetera, réflexions (1924-1962), 1944 ; Paris, Mercure de France, 1963.

- Les Devoirs de l'esprit, chroniques et discours (1925-1945), Paris, Grasset, 1945.

- Plus vrais que soi (Les rapports du romancier et de ses personnages), portrait par Berthold Mahn, 1947 ; La Tuilerie Tropicale, 1988.

- Et tout le reste n'est rien (La Religieuse portugaise) (1941-1943), 1947 ; Paris, Mercure de France, 1986.

- Les Mots de la fin (1952-1955), Paris, Hachette, 1957.

- Le Code des jeux, 1961 ; Paris, Le Livre de poche, 1972.

- Les Réflexions de Monsieur F. A. T. (1943), Paris, Mercure de France, 1963.

- Célébration du Lit (1966), Robert Morel, 1966.

- Le Haut Mal des créateurs ou Le Complexe d'un siècle inexistant, Bruxelles, Jacques Antoine (éditeur), 1973.

- Pour Versailles (), discours à l'inauguration du fonds Claude Aveline, bibliothèque de Versailles, 1978.

- A/.... ou Les apprêts de l'Après, reproduction du manuscrit de l'auteurParis, L'Orycte, Cipas, Prez-sur-Marne, 1982, 70 p. (400 exemplaires hors commerce).

- De fil en aiguille aux apprêts de l'Après, Paris, José Corti, 1987 (ISBN 2714301606).

- Moi par un Autre, chronique d'une enfance et d'une adolescence dans les XX premières années de ce siècle (avec la participation de Nicole Toussaint du Wast), Paris, Pierre Bordas et Fils, 1988 (ISBN 2-86311-170-1) (BNF 35558818).

Divers

- Songes ornés (mai-), Paris, aux dépens d'un amateur, 1925.

- Les Ouvrages de Georges Duhamel, essai de bibliographie, précédé d'une Lettre sur les Bibliophiles par G. Duhamel, portrait par Berthold Mahn, Paris, éditions Claude Aveline 1925.

- Les Muses mêlées, avec quatre dessins inédits de Antoine Bourdelle, Steinlen et Berthold Mahn, (1921-1925), Paris, André Delpeuch, 1926 [sur Bourdelle, Jean de Saint-Prix, Steinlen et Anatole France].

- Rodin. L'homme et l'œuvre (), Paris, Les écrivains réunis, 1927.

- Visite de M...-Le Vieux, ou l'horreur des commentaires (), La Charité-sur-Loire, Delayance, 1928.

- Discours aux statues (1927), Maestrichts, Stols, 1930.

- Lettre à nos amis américains, Centre des Intellectuels, Cahors 1944, imprimerie Coueslant.

- Dans Paris retrouvé, frontispice de Berthold Mahn, Paris, Émile-Paul Frères, 1945.

- Pégomancie, Paris, Émile-Paul Frères, 1948.

- Mesure à cinq temps, de la Libération à la victoire, S.n., s.l. 1948, 1000 exemplaires.

- 14 bêtes illustres, portfolio avec 14 bois en noir de Paul Elsas, Simone Collinet, Paris, 1953.

- Rêves perdus, Avignon, Florentin Mouret, 1957.

- Pour ne rien dire, Avignon, Florentin Mouret, 1958.

- Moi par un autre, confrontation d'un auteur avec son premier livre (« Le Point du Jour »), plaquette, Extrait du Mercure de France, 1er mai 1960.

- Bourdelle et la danse, Isadora et Nijinski, textes de Claude Aveline et Michel Dufet, Paris, Arted, 1969.

- Pensées..., reproduction du manuscrit de l'auteur, Paris, Éditions de l'Orycte, 1978, hors commerce.

- Anatole France le vivant, fragments de mémoires 1919-1924, Les Cahiers franciens no 7-9, Paris, Société Anatole France, 1987 (168 p.).

- Le dernier Zadkine, reproduction du manuscrit de l'article publié dans Le Figaro du 29 novembre 1967, avec une photographie du buste de Claude Aveline par Ossip Zadkine et la reproduction d'une lithographie de Zadkine extraite de Portrait de l'Oiseau-Qui-N'Existe-Pas et autres poèmes (Genève, Club du Poème, 1965), Paris, Éditions de l'Orycte, mars 1990, hors commerce.

- Manuel d'inspiration[19] (1959-1991), hors commerce, Versailles, 1992.

- Chroniques d'un cinéphile (1931-1939), préface de Jacques Baudou, Paris, Séguier, 1994 (396 p.).

Théâtre

- Brouart et le désordre (1960), pièce en deux parties, préface de Gilbert Sigaux, Paris, Librairie théâtrale, 1961.

Théâtre radiophonique

- La Femme disparue (70 minutes), 1947.

- Le Bestiaire inattendu (six parties de 30 minutes), 1952.

- C'est vrai, mais il ne faut pas le croire (50 minutes), 1955 (prix Italia 1955).

- Le Prodigieux Petit Canard (90 minutes), 1957.

- L'Abonné de la ligne U (quarante épisodes de 10 minutes), 1958.

- La Villa Remiro (60 minutes), 1958.

- Les Chiens et la mort (55 minutes), 1959.

- L'As de cœur, musique de Henri Sauguet, (37 minutes), 1961.

- L'Affaire Magny (90 minutes), 1965.

- L'Exception (28 minutes), 1965.

- Les Filles blanches d'Amsterdam, en collaboration avec Roger Régent, (75 minutes), 1966.

- L'Entretien (75 minutes), 1967.

- Hoffmann Canada (60 minutes), 1969.

- Coupez les nageoires à l'aide de gros ciseaux (cinq minipièces en 80 minutes), 1970.

- Le Jet d'eau "Voiture 7 place 15" (80 minutes), 1973.

- Claude Aveline a également écrit des versions télévisuelles de C'est vrai, mais il ne faut pas le croire, L'Abonné de la ligne U, L'Entretien et Le Jet d'eau "voiture 7 place 15".

Préfaces

- Antoine Bourdelle, La sculpture et Rodin, avec vingt-deux compositions d'Antoine Bourdelle, dont dix-neuf inédites, et précédé de « Quatre pages de journal » par Claude Aveline, Paris, Émile-Paul, 1937, 238 p.. Réédition : La sculpture et Rodin, précédé de Quatre pages de Journal et un Avant-Propos de Claude Aveline, Paris, Arted, 1978, 208 p. (ISBN 2-85067-051-0)

- Anatole France, introduction et choix de textes par Claude Aveline, Genève-Paris, Éditions des Trois Collines, 1948 (124 p.).

Scénariste

- 1968 : Provinces (émission "De folie et d'amour"), réalisation de Jean-Paul Sassy

Sur Claude Aveline

- Les Ouvrages de Claude Aveline, Paris, Mercure de France, 1961.

- Claude Aveline, Livres de France n° 6, revue littéraire mensuelle, juin 1962

(« Claude Aveline, Portrait d'un ami » par Louis Martin-Chauffier, « Vue cavalière sur l'œuvre de Claude Aveline » par Samuel S. de Sacy, « Claude Aveline répond au questionnaire Marcel Proust », « Mister Farington et Monsieur Blanc » par Claude Aveline, « Œuvres de Claude Aveline ».)

- Hommage à Claude Aveline, pour les cinquante ans de sa vie littéraire, Paris, Société Anatole France, 1970, 51 p.

- Anne de Vaucher Gravili, Claude Aveline et Albert Camus - Alger 1937 - (avec un inédit de Camus), dans « Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ca' Foscari », Brescia, Paideia, XIII, 2, 1974 (paru en 1976).

- Anne de Vaucher Gravili, Le « Prisonnier » de Claude Aveline et « L'Étranger » d'Albert Camus, Coïncidence fortuite ou influence directe ?, dans « Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ca' Foscari », Brescia, Paideia, XVI, 1, 1977, p. 51-69.

- Les Peintures au feutre de Claude Aveline, préface de Rhodia Dufet-Bourdelle, textes de Jean Cassou, Claude Aveline et Michel-Georges Bernard, musée Bourdelle, 1991, 48 p. (ISBN 2879000297).

- Domenico Canciani, L'esprit et ses devoirs, Écrits de Claude Aveline (1933-1956), Padoue (Italie), Il poligrafo, et Paris, Séguier, 1993, 304 p. (ISBN 887115021X).

Ouvrages généraux

- Robert O. Paxton, Olivier Corpet et Claire Paulhan, Archives de la vie littéraire sous l'Occupation, À travers le désastre, Éditions Taillandier et les Éditions de l'IMEC, 2009, 448 p. (ISBN 978-2-84734-585-8) (p. 218, 264, 269, 281, 299, 319 et 429)

Quelques réflexions

- « Un homme blanc, un homme noir, un homme jaune : toutes les larmes sont salées. »

- « À quelle heure te sens-tu vivant ? À l'aube, en plein midi, entre chien-et-loup, dans la nuit ? Question-clé. »

- « Il n'est rien de plus grand que l'homme sans Dieu qui, seul, sans espoir de « compensation » ni de récompense, se maintient l'esprit juste et le cœur pur. »

- « Quelquefois, quand je me regarde dans mon miroir, je me trouve une expression si humaine ! Il ne me manque que la parole. »

- « Un rien m'amuse, et c'est une chance, parce que tout m'ennuie. »

- « J'aime beaucoup le troisième étage, dit la cabine de l'ascenseur. C'est là que j'ai rendez-vous avec mon contrepoids. »

- « Il plongea dans ses pensées si profond qu'il ne resta de lui pas même une bulle. »

- « Déjà peut-être l'ange gardien prévenu a quitté sa faction. Il a rejoint son cantonnement, consulté le registre des affectations prochaines. Peut-être a-t-il repris du service autre part… »

- « Apprendre à se passer de ce qui se passera de nous. Revenir de tout avant de partir pour nulle part. »

- « Jésus dit : « Je suis la résurrection et la vie. » Mais je n'avais nul besoin d'une autre vie que celle-ci ! Je suis un cœur fidèle. »

- « L'absence de l'être aimé laisse derrière soi un lent poison qui s'appelle l'oubli. »

Notes et références

- « matchID - Moteur de recherche des décès », sur deces.matchid.io (consulté le )

- Claude Avaline et Domenico Canciani, L'esprit et ses devoirs : Écrits de Claude Aveline (1933-1956), Il Poligrapho, , 302 p., p. 20 et 21

- http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=116511 Acte de naissance et rectifications sur le site Les Français Libres.

- Olivier Bessard_Banquy, Claude Aveline éditeur (1922-1930), Revue française d’histoire du livre, hal-02521698

- Gustave Kahn et Émile Caillet, Mariage civil de Mlle Hélène Bernot avec M. Claude Aveline, 10 mars 1923, Hachette Livre BNF, 1er juillet 2018, 24 p. ISBN-10:2329043929.

- Claude Aveline dédie ainsi à Philéas Lebesgue « Un héros », daté de 1923, repris dans L'homme de Phalère (p. 165-195) qui rassemble en 1935 l'ensemble de ses contes.

- Sur la correspondance entre Aveline et Lebesque : François Beauvy, Philéas Lebesgue et ses correspondants en France et dans le monde de 1890 à 1958 (thèse de doctorat), Ed. Awen, 2004, 674 p.

- Au secours des mineurs d’Oveido ! Lettre à M. le Gouverneur des Asturies, Éditions du Comité populaire d’aide à toutes les victimes du fascisme, 1935, 15 p. [Brochure reprise dans Les Devoirs de l’Esprit].

- André Malraux, Lettres choisies 1920-1976, collection Folio 6219, Gallimard, p. 375

- Anne de Vaucher Gravili, Claude Aveline et Albert Camus - Alger 1937 - (avec un inédit de Camus), dans « Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ca' Foscari », Brescia, Paideia, XIII, 2, 1974 (paru en 1976) et Anne de Vaucher Gravili, Le « Prisonnier » de Claude Aveline et « L'Étranger » d'Albert Camus, Coïncidence fortuite ou influence directe ?, dans « Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ca' Foscari », Brescia, Paideia, XVI, 1, 1977, p. 51-69.

- Les Allemands assiègent la maison. « Ils bloquent en bas un médecin dénoncé comme allant soigner un maquis proche. Du premier Louis-Marie Martin entend monter l'un d'eux. Il y a quatre portes à cet étage. L'intrus en ouvre une, deux, trois - et n'ouvre pas la sienne. Aveline honorera dorénavant dans son ciel "le Dieu des boutons de porte". (Le médecin, déporté, sera affecté à l'infirmerie d'un camp et reviendra sain etbsauf.) », notera Aveline en 1987 dans Itinéraire avelinien

- Alban Cerisier et Jacques Desse dans « De la jeunesse chez Gallimard», Gallimard-Chez les libraires associés, 2008, pp 49-50

- Nicole Racine, notice « Claude Aveline », dans Le Maitron en ligne.

- La voie libre par Claude Aveline, Jean Cassou, Louis Martin-Chauffier, Vercors, Paris, Éditions Flammarion, 1951.

- Biographie Le Maitron de Louis Martin-Chauffier

- Musée de la Résistance, biographie de Germaine Tillion

- Roman à clef, les personnages sont inspirés, comme le révèle la préface de la réédition, des franciens Jacques Lion (Jacques Renard) et Léon Carias (Léopold Carrière), de Louis Ratisbonne (Léon Bellepêche), du libraire américain Ronald Davis (Wiliam K. Right), du ministre Louis Barthou (Rayeur) et du professeur Henri Mondor (Dr. Borbondeleix) qui avait opéré l'auteur quelques mois plus tôt. Mlle Érès, selon l'auteur, a des points de ressemblance avec Mlle Maille de la Comédie Française.

- Unique ouvrage destiné à la jeunesse

- en sous-titre : à l'usage des futurs écrivains selon une méthode nouvelle dite des TITRES, élaborés exclusivement dans ce dessein, souvent enrichis de gloses et d'épigraphes réelles ou imaginaires

Voir aussi

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Delarge

- (en) Bénézit

- (nl + en) RKDartists

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative à l'audiovisuel :

- (en) IMDb

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Claude Aveline sur Le Maitron

- Une heure avec Claude Aveline par Frédéric Lefévre, Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, hebdomadaire d'information, de critique et de bibliographie, 1932-10-22. 1-2 p. : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6452097g.image.r=VENEUR.f2.hl

- Souvenirs sur Anatole France. L’Ère nouvelle 9 novembre 1925 . https://www.retronews.fr/journal/l-ere-nouvelle/9-novembre-1925/383/1544107/3

- Sur le roman policier, France Culture, 9 mars 2022 :

- Claude Aveline à la BNF :