Hamid Tibouchi

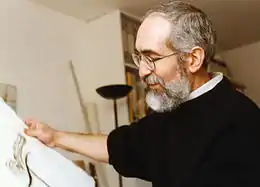

Hamid Tibouchi, né le à Tibane, est un peintre et poète d'origine algérienne.

Biographie

Né à Tibane près de Béjaïa en Kabylie (Algérie), Hamid Tibouchi commence à peindre vers l’âge de dix ans et à écrire en 1966. Après avoir poursuivi ses études à l’École normale supérieure de Kouba, où il se lie avec Tahar Djaout, il est assistant de français en Angleterre en 1974 et 1975 et enseigne un temps l’anglais près d’Alger.

S'engageant d'abord dans l'écriture poétique Hamid Tibouchi publie ses premiers textes en 1971 en Algérie, en France et en Tunisie, puis plusieurs plaquettes et recueils qui le placent parmi les représentants majeurs de la « Jeune poésie de graphie française » dont Jean Sénac, jusqu’à son assassinat en 1973, soutient les aspirations contestataires. Les anthologies réalisées à l’époque présentent ses poèmes, qui sont traduits en espagnol, en italien. « C’est l’un des poètes les plus exigeants et les plus aventureux de sa génération », constate en 1984 Tahar Djaout[1]. Aujourd'hui plusieurs de ses poèmes figurent ainsi dans les livres scolaires algériens.

Tibouchi simultanément dessine et, sur la fin des années 1970, le peintre en lui rejoint le poète. « Pour Hamid Tibouchi, en fait, il n’y a pas bifurcation ou changement d’itinéraire. Il convie la peinture et l’écriture — ces deux sœurs immémoriales — à la même interrogation et aux mêmes ébats effrénés d’avant la normalisation et l’affectation des fonctions — la figuration pour l’une, la signification pour l’autre », analyse encore Tahar Djaout[2]. « Il n'y a jamais eu de métamorphose. J'ai toujours mené les deux de front. Le mot « osmose » convient mieux. Pour moi, même si elles ont recours à des moyens d'expression différents, la poésie et la peinture son une seule et même chose », confie Tibouchi en 2009[3].

À partir de 1980 Tibouchi expose ses travaux, en Algérie et à Tunis. Installé dans la région parisienne en 1981, diplômé en Arts plastiques de l’Université Paris VIII, il réalise ensuite une vingtaine d'expositions personnelles à Paris, en province, en Espagne et à New-York, et participe, parmi un grand nombre de manifestations collectives en France, en Europe et dans le Monde Arabe, aux principales manifestations de l'art algérien contemporain. À partir de 1984 il participe au Salon des Réalités Nouvelles dans la section gravure, puis de 1988 à 1997 dans la section peinture.

Hamid Tibouchi a illustré de nombreux livres (Rabah Belamri, Arezki Metref) et revues et réalisé les décors de « Les Fils de l'Amertume » de Slimane Benaïssa, en 1996, pour le Festival d'Avignon et de « 1962 » de Mohamed Kacimi, en 1998, pour le Festival des Francophonies de Limoges.

Œuvres

Si les premières œuvres de Tibouchi interrogent la calligraphie, ce n’est pas pour se réfugier à l’abri du rempart identitaire qu’elle peut constituer. Les démantelant jusqu’à leur ossature graphique, il détourne plutôt les inscriptions auxquelles il a recours. Brisée, désarticulée, dispersée, répercuté en échos ou surchargée en palimpsestes, Tibouchi surprend la Lettre, en deçà de toute lisibilité, dans sa pulsation originelle. C’est l’expérience inverse que proposent complémentairement les « avant-signes », semblablement infra-signifiants, dont sa main découvre spontanément les rythmes. Tibouchi « désécrit », invite à éprouver ce qui en eux n’est encore que sur le point de signifier.

Réactualisant la démarche développée dans le monde occidental à travers les itinéraires d'André Masson ou Mark Tobey, Henri Michaux, Jean Degottex, Christian Dotremont ou Pierre Alechinsky, dans le monde arabe par Mohammed Khadda, Hamid Tibouchi déborde sur les gestes parents de l'Extrême-Orient. Les signes qu'il trace en deçà du carrefour des cultures se disent eux-mêmes, n'appartiennent pas à une écriture passée, dont la compréhension se trouverait au bout des millénaires égarée, mais font surgir une écriture neuve et à jamais innocente.

« Le signe et l'écriture (au sens large), qui sont récurrents dans mon travail, je les dois en grande partie à l'artisanat maghrébin et à l'art rituel africain. Mais aussi à ceux des peuplades anciennes (souvent dites primitives), qu'elles soient d'Asie, de Mésopotamie, d'Océanie, des Amériques, de Scandinavie ou d'ailleurs. Toutefois ces signes et ces écritures apparaissent rarement dans mon travail tels que je les ai observés », dit Tibouchi. Mais, précise-t-il, « ce n'est pas parce que je m'intéresse à la trace, aux signes et aux écritures que je suis « calligraphe ». Ce qualificatif, que l'on me prête assez souvent, ne me convient pas. En effet, je ne suis pas un calligraphe dans la mesure où je ne calligraphie ni mots ni textes dans aucune langue et dans aucun style d'écriture (...) Même si, par leurs formes, elles font parfois penser à des écritures existantes comme l'arabe ou le chinois, mes propres « écritures » - que je préfère désigner par le terme de « désécritures » - sont absolument aléatoires et illisibles »[4].

Tibouchi engage rapidement cette exploration dans la technique du monotype. Des plus minces des objets familiers, il détache les empreintes en miroir dont les fines silhouettes à leur tour se font signes. Dans les matières, enduits et colles qu’il agglomère, il écrit autour de 1986 comme on laboure ou maçonne et plus tard, sur des cartons ondulés d'emballage, comme on déchire, lace ou noue, en faisant sourdre la trame dont les fils ou ficelles laissent A livre ouvert paraître les Pages d’écriture cursive ou les Portées.

Plutôt qu'aux couleurs traditionnelles, Tibouchi a désormais recours aux matières les plus élémentaires, au brou de noix, à l'encre, aux pigments et teintures, au pastel et à la cire, aux sables et aux particules du charbon de bois, à la paille, aux fibres et ficelles. Sa palette retrouve dans ses gammes essentielles le climat des poteries et des murs berbères, l’économie terrienne des arts premiers.

Il renonce simultanément aux toiles tendues sur châssis, assemble, colle et agrafe des papiers de toute nature, lourds ou diaphanes, papiers de soie, de riz, papiers d’épicerie et papiers peints, récupère en tapas des sacs postaux usagés, des fragments de parachute. J'ai « une prédilection pour les supports dits pauvres. Le choix du support est pour moi très important. Je n'utilise pas le papier, le bois, la toile, j'utilise une enveloppe kraft, un fond de cageot, un sac postal... Plus les matériaux sont pauvres, plus je les trouve riches. Ils sont destinés au rebut parce qu'ils ont servi. Mais je considère pour ma part que c'est justement parce qu'ils ont vécu qu'ils ont quelque chose d'important à révéler. Leur mémoire se confond un peu avec la mienne », dit Tibouchi[4].

Son travail, continuant de s’ouvrir par la suite aux supports les plus variés, semble en délivrer les messages invisiblement chiffrés, faire transparaître les « graphèmes sauvages »[5] qui composent de toute part le texte immense du visible. Pour Hamid Tibouchi tout est signe dans le monde et ce sont tous ces signes, sur lesquels à chaque instant passe le regard, qu’il s’agit d’apprendre à voir.

Jugement

« Les œuvres de Hamid Tibouchi, peintures, monotypes et dessins, nous parlent par signes plus que par images — signes d’une écriture détournée qui quitte la feuille pour habiter les talismans, se couler dans les flexures d’une géologie mouvementée, suivre le cours des rides et des fleuves immémoriaux. Ce sont les signes d’un monde en train de se faire d’un monde originel et placentaire qui ne s’est pas encore solidifié, qui ne parle pas encore par ses montagnes, ses déserts et ses cours d’eau, mais balbutie par phasmes et messages bactériens. (...) Hamid Tibouchi recherche le cri inaugural, les gestes premiers, les gestes gratuits comme de la femme berbère traçant sur ses poteries ces signes d’une profonde familiarité, mais dont le sens lui échappe. Il recherche le monde pollinique et abyssal, éden de mucus et d’algues, vert paradis de ceux pour qui l’âge adulte (celui de l’homme et celui du monde) est une irrémédiable défaite. »

- Tahar Djaout, 1987[6].

Musées

- Musée d'Art Moderne, Amman, Jordanie

- British Museum, Londres

- Musée national des beaux-arts d'Alger, Alger

Œuvre

Ouvrages de Hamid Tibouchi

- Mer ouverte, Paris, Éditions Caractères, 1973.

- Soleil d’herbe, Paris, Éditions Chambelland, 1974.

- Il manque l’amour, Sour El-Ghozlane (Algérie), Éditions de l'Orycte, 1977.

- D’ailleurs, ça ne peut plus durer, Sour-El-Ghozlane, Éditions de l’Orycte, 1978.

- Parésie, Paris, Éditions de l’Orycte, 1982.Reprend notamment Il manque l'amour et D'ailleurs, ça ne peut plus durer.

- La mer, en collaboration avec Louis-Marie Catta, Adonis et Hassan Massoudy, Paris, 1991.

- Pensées, neige et mimosas, Paris, La Tarente, 1994.

- Giclures (cinq encres de l’auteur), Paris, La Tarente, 1995.

- Herbes rousses, livre d’artiste, Paris, 1999.

- Stigmates, Paris, La Tarente, 2001.Reprend Mer ouverte, Soleil d'herbe, Parésie et Pensées, neige et mimosas.

- Un arbre seul, Paris, La Tarente, 2001.

- Kémia, couverture de Slimane Ould Mohand, Niort, Le Figuier de Barbarie, 2002.

- Nervures, empreintes et lavis, La Rochelle, Rumeurs des Âges, 2003 (ISBN 2843270901).

- Nervures, encres de l'auteur, Trois-Rivières (Québec), Les Écrits des Forges / Marseille, Autres Temps, 2004 (ISBN 2845211988).

- Par chemins fertiles (propos sur la peinture et sa périphérie), Le Moulin du Roc, Niort, 2008.

- Fixatifs, Collection « Feuillets entre-bâillés » de Daniel Leuwers, Tours, 2008.7 exemplaires originaux illustrés par l’auteur.

- Épelures », La Tarente, Paris, 2009.

- Hamid Tibouchi, L’infini palimpseste, Éditions La Lettre volée, Bruxelles, 2010.Monographie poésie-peinture contenant des extraits de Portées et un essai de Pierre-Yves Soucy, La tentation des signes.

- Ville rougeole, Éditions Émérance, Angoulême, 2011.2 exemplaires originaux accompagnés de monotypes de Philippe Amrouche.

- Nuits fumeuses, Éditions du Chameau, Dozulé, 2013.Modèle:Commentaible biblio

- Celle de l’ombre, 2013.Cet ouvrage de grand format (41 × 30 × 7,5 cm) fait partie des 26 livres de bibliophilie réunissant 26 poètes de Méditerranée (un pour chacune des 26 lettres de l’alphabet) sous le titre générique de Lettres capitales. Il a été réalisé à Paris et Marseille entre octobre 2012 et mars 2013 à 2 exemplaires originaux numérotés et signés sur Canson Arches Aquarelle grain torchon 850 gr. Le texte et les interventions plastiques sont de Hamid Tibouchi. La reliure est de Christine Fabre-Bourgeois.

- Des traces d’oiseaux, L’Onagre, 2015.Livre d’artiste – Tirage limité à 20 exemplaires numérotés et signés.

- Cinq livrets minuscules : Le poème à pied, Giclures, Un poème court, Trou bleu, La mer veille, L’Onagre, 2016.

- Bref, Atelier de Villemorge, Angers, 2018.Livre d’artistes contenant 2 textes de Hamid Tibouchi – Le poème à pied et Un poème court – et 2 gravures de Jacky Essirard. Tirage limité à 16 exemplaires numérotés et signés.

- Tentation du silence, Mots Nomades, coll. « Poids Plume », La Rochelle, 2021.

- Des traces de riens, Maison de la Poésie Rhône-Alpes, Saint-Martin-d’Hères, 2022.

Anthologies

- Tahar Djaout, Les mots migrateurs, une anthologie poétique algérienne, Alger, Office des Publications universitaires (OPU), 1984.

- Des Chèvres noires dans un champ de neige ? 30 poètes et 4 peintres algériens, Bacchanales no 32, Saint-Martin-d'Hères, Maison de la poésie Rhône-Alpes - Paris, Marsa éditions, 2003 ; Des chèvres noires dans un champ de neige ? (Anthologie de la poésie algérienne contemporaine), édition enrichie, Bacchanales, no 52, Saint-Martin-d'Hères, Maison de la poésie Rhône-Alpes, 2014

- Ali El Hadj Tahar, Encyclopédie de la poésie algérienne de langue française, 1930-2008 (en deux tomes), Alger, Éditions Dalimen, 2009, 956 pages. (ISBN 978-9961-759-79-0)

- Abdelmadjid Kaouah, Quand la nuit se brise (Poésie algérienne francophone contemporaine), éditions du Seuil, Paris, 2012.

Collaborations (non exhaustif)

- Illustrations de La cendre des jours de Bernard Mazo, éd. Voix d'encre, 2009.

- Illustrations de Les Amulettes de Josyane De Jesus-Bergey, éd. Encre et lumière, 2009.

- Couverture de Petit livre d'impatience de Bernard Perroy, préfacé par Pierre Dhainaut, éd. Le Petit Pavé, 2011.

- Illustrations de Dans l'insomnie de la mémoire de Bernard Mazo, éd. Voix d'encre, 2011.

- Illustrations de La mer intérieure, entre les îles de Chantal Danjou, éditions Mémoire Vivante, 2012

Notes et références

- Les mots migrateurs, Une anthologie poétique algérienne, présentée par Tahar Djaout, Office des Publications Universitaires, Alger, 1984.

- Tahar Djaout, Hamid Tibouchi, Signes d’une écriture détournée, dans « Actualité de l’émigration », no 81, Paris, 18 mars 1987 et « Algérie-Actualité », no 1343, Alger, 11-17 juillet 1991.

- Hamid Tibouchi, poète et peintre : « à l'écoute de son lointain intérieur », entretien avec Abdelmadjid Kaouah, dans « Algérie News », no 251 et 252, 10 et 11 février 2009.

- Hamid Tibouchi, poète et peintre : « à l'écoute de son lointain intérieur », entretien avec Abdelmadjid Kaouah, dans « Algérie News », no 251 et 252, 10 et 11 février 1009.

-

- Michel-Georges Bernard dans Tibouchi, introduction de Lucette Albaret, préface de Michel-Georges Bernard, Les Cahiers de l'ADEIAO, no 17, Paris, 2000, p. 17.

- Tahar Djaout, Hamid Tibouchi, Signes d’une écriture détournée, dans « Actualité de l’émigration », no 81, Paris, 18 mars 1987 et Algérie-Actualité, no 1343, Alger, 11-17 juillet 1991.

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Poésie

- Jean Déjeux, Bibliographie méthodique et critique de la littérature algérienne de langue française 1945-1977, SNED, Alger, 1979.

- Jeune Poésie algérienne" no 60 de la revue Traces (Le Pallet), anthologie de poètes algériens, introduction et choix de Kamel Bencheikh.

- Jeunes poètes algériens, choix de Jean Déjeux, Paris, Éditions Saint-Germain-des-Prés, 1981.

- Jean Déjeux, Dictionnaire des auteurs maghrébins de langue française, Paris, Editions Karthala, 1984 (ISBN 2-86537-085-2).

- Christiane Achour, Anthologie de la littérature algérienne de langue française, Paris, Bordas, 1990.

- Cinq poètes algériens pour aujourd'hui, Jean Sénac, Tahar Djaout, Abdelmadjid Kaouah, Habib Tengour, Hamid Tibouchi, Poésie/première, no 26, Editions Editinter, Soisy-sur Seine, juillet-octobre 2003.

Peinture

- Vent del Sud, Llum, matéria i signes (textes en catalan et en français), Sabadell (Barcelone), 1992.

- Les effets du voyage, 25 artistes algériens, Palais des Congrès et de la Culture, Le Mans, 1995.

- Peintres du Signe - Mesli, Martinez, Baya, Khadda, Koraichi, Samta Ben Yahia, Silem, Sergoua, Mohand, Yahiaoui, Tibouchi, (textes de Pierre Gaudibert, Nourredine Saadi, Michel-Georges Bernard et Nicole de Pontcharra), Fête de l’Humanité, La Courneuve, septembre 1998 (exposition itinérante).

- Tibouchi, introduction de Lucette Albaret, préface de Michel-Georges Bernard, Les Cahiers de l'ADEIAO, no 17, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 2000 (ISBN 290626718X).

- Mansour Abrous, Les artistes algériens, Dictionnaire biographique, 1917-1999, Alger, Casbah Editions, 2002.

- Arte contemporanea del Nord Africa (textes en italien et en français), in Africa e Mediterraneo, no 43-44, Bologne, 2003.

- Tibouchi, dans Horizons maghrébins, no 49 et 50, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2003 et 2005 (ISBN 2858166927) et (ISBN 2858167249).

- Tahar Djaout, Une mémoire mise en signes, Écrits sur l'art, textes réunis par Michel-Georges Bernard, Préface de Hamid Nacer-Khodja, El Kalima Éditions, Alger, 2013 (p. 119-123; éléments de biographie, p. 175).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Delarge

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- Bibliographie détaillée et poèmes (Printemps des poètes).

- Témoignage dans « Mag Arts », revue en ligne du CNDP.

- Ensemble d'articles dans la presse algérienne.

- Œuvre exposée à la Bibliothèque nationale de France.