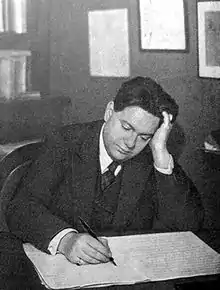

Darius Milhaud

Darius Milhaud, né le à Marseille[1] et mort à Genève le , est un compositeur français de musique classique.

| Naissance |

Marseille, |

|---|---|

| Décès |

Genève, |

| Activité principale | Compositeur |

| Style | Néo-classicisme |

| Activités annexes | Chef d’orchestre, critique musical |

| Collaborations | Groupe des Six |

| Formation | Conservatoire de musique et de déclamation |

| Maîtres | Xavier Leroux, André Gedalge, Charles-Marie Widor et Paul Dukas |

| Enseignement | Conservatoire national de musique |

| Distinctions honorifiques | Grand officier de la Légion d'honneur (1965), commandeur de l'ordre du Nichan Iftikhar |

Biographie

Darius Milhaud est issu de l’une des plus vieilles familles juives de Provence, originaire du Comtat Venaissin. Cette région du Vaucluse abrite depuis des siècles de nombreuses familles juives surnommées les « Juifs du pape ». Parmi les membres de cette famille, on compte Joseph Milhaud, fondateur en 1840 de la synagogue d’Aix-en-Provence, ainsi que José de Bérys, Francine Bloch (qui demande au musicien, en 1961, de devenir le premier président de la Société des amis de la Phonothèque nationale de France et établit sa phonographie), Marcel Dassault et Pierre Vidal-Naquet.

Darius Milhaud est l’unique fils d’un banquier d'Aix et d’une mère née à Marseille. Son grand-père est négociant en amandes. Ses parents sont musiciens amateurs. Son père fonde la Société Musicale d’Aix-en-Provence, et sa mère connaît bien les chants religieux. Darius montre des dons précoces, tout d’abord pour le violon et la composition. À 17 ans, en 1909, il va à Paris pour étudier au Conservatoire de musique et de déclamation, jusqu’en 1915. Ses professeurs sont Xavier Leroux en harmonie, André Gedalge pour le contrepoint, Charles-Marie Widor pour la composition et surtout Paul Dukas pour l'orchestration.

Ces années sont l’occasion de multiples rencontres sur le plan musical et littéraire : il se lie d’amitié avec les musiciens Georges Auric et Arthur Honegger, et avec le poète Léo Latil, tué en 1915 lors de la Première Guerre mondiale. Il fait également la connaissance de Francis Jammes et de Paul Claudel en 1912, auteurs dont il met les textes en musique. Sa rencontre avec André Gide exerce aussi une influence importante.

Atteint de rhumatismes, Darius Milhaud est réformé. Il compose dans ces années des musiques de scène, notamment sur la trilogie Orestie d’Eschyle, traduite par Claudel. Il recourt alors à la polytonalité, ce qui reste comme l’une des caractéristiques principales de sa musique. Cette amitié entre les deux hommes évolue dans le sens d’une collaboration : Claudel, nommé ministre plénipotentiaire à Rio de Janeiro, propose à Milhaud de devenir son secrétaire. Milhaud accepte. Il s’enthousiasme alors pour les musiques sud-américaines, qu’il insère dans les ballets L'Homme et son désir (1918-1921) et Le Bœuf sur le toit (1919-1920), ainsi que dans la suite de danses Saudades do Brasil (1920-1921).

De retour à Paris, il est associé par le critique Henri Collet au groupe des Six, constitué de Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre. Le mentor de toute cette équipe est l'écrivain et graphiste Jean Cocteau. Fort de cette association, avec laquelle il écrit notamment la musique des Mariés de la Tour Eiffel (1921), unique œuvre collective du groupe des Six, sur un argument de Cocteau, Milhaud est également reconnu dans le milieu parisien pour ses œuvres de jeunesse imprégnées d’influences sud-américaines.

Il officie en tant que chef d’orchestre, critique musical, ou même conférencier, et voyage abondamment, notamment à Londres en 1920, et aux États-Unis en 1922, où il découvre les rythmes du jazz qui vont profondément l’influencer pour son ballet La Création du monde (1923)[2]. Il continue à écrire plusieurs opéras sur des livrets de ses amis : Le Pauvre Matelot en 1926 sur un texte de Cocteau, et Christophe Colomb en 1930 sur un texte de Claudel. Il s’intéresse également au cinéma et compose pour le cinéma. Toutefois, ses compositions rencontrent un succès mitigé, et son opéra Maximilien (1932) est accueilli fraîchement à l’Opéra Garnier.

Parallèlement, sa vie sentimentale est comblée par son mariage (le ) avec Madeleine Milhaud, une cousine actrice, qui lui donna en 1930 un fils, Daniel, qui devint artiste-peintre (décédé à Pietrasanta en ).

En 1936, il est membre de la rédaction du journal communiste Ce soir, pour lequel il s'occupe de la musique[3]

.JPG.webp)

Sa production reste très abondante jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle il doit fuir la France occupée, cumulant l'« inscription sur deux listes de proscription : comme juif et comme compositeur d'art dégénéré ». En 1940, il part pour les États-Unis, où le chef d'orchestre Pierre Monteux l'aide à trouver un poste de professeur de composition au Mills College d’Oakland (Californie). Milhaud y a notamment comme élèves le pianiste de jazz Dave Brubeck, le compositeur de variétés Burt Bacharach, et les fondateurs du minimalisme américain, Steve Reich et Philip Glass.

Après la guerre, il retourne en France en 1947 et se voit offrir un poste de professeur de composition au Conservatoire national de musique à Paris, en alternance avec Jean Rivier, qui compte parmi ses élèves de futurs talents tels Georges Delerue. Il alterne alors son activité de professeur entre Paris et les États-Unis, continuant d’enseigner à Oakland jusqu'en 1971, ainsi qu'à l’Académie musicale d’été d’Aspen (Colorado), et dans divers établissements américains. Malgré une santé de plus en plus fragile (des rhumatismes le font beaucoup souffrir), le compositeur reste donc un infatigable voyageur, même si son activité créatrice est ralentie.

Sa carrière est couronnée en 1971 par un fauteuil à l’Académie des Beaux-Arts. Il s’éteint le à Genève, à l’âge de 81 ans. Selon ses souhaits, il est enterré au cimetière Saint-Pierre à Aix-en-Provence, sous une modeste pierre du carré juif. Sa femme, Madeleine Milhaud, lui survit plus de trente ans. Elle est décédée le , dans sa 106e année, et est enterrée aux côtés de son mari, à Aix-en-Provence.

Il avait été membre du Comité de direction de l'Association du Foyer de l’Abbaye de Royaumont.

Œuvre musicale

Darius Milhaud s’est intéressé à tous les genres musicaux : opéra, musique de chambre, musique symphonique, concertos, ballets, musique vocale. Il est l’un des compositeurs les plus prolifiques non seulement du XXe siècle, mais aussi de toute l’histoire de la musique. Son style, mélange de lyrisme et de gaieté, emprunte beaucoup aux musiques folkloriques, et au jazz, qu’il affectionne particulièrement pour ses rythmes syncopés. Milhaud explore toutes les possibilités de l’écriture : à la fois fin contrapuntiste, il utilise fréquemment la polyrythmie et la polytonalité, qui rendent son œuvre extrêmement riche et diverse.

Quant au groupe des Six, il s’agit tout autant d’un canular de journaliste que d’un courant musical. Cette pseudo-école rassemblait des musiciens aux styles divers. Parrainée par Jean Cocteau et Erik Satie, elle prôna un retour à la musique légère, simple ou même comique. Parfois, le cirque n’est pas bien loin. D'ailleurs, la création en 1920 du Bœuf sur le toit, son œuvre la plus populaire, s'est faite avec les frères Fratellini sur scène.

Il est aussi une manifestation du rejet qui s'exprime, en cet après-guerre, dans l'art et la littérature de certains styles incroyablement « cuisinés » et/ou luxuriants en usage jusque-là. Dans les Années folles, la simplicité, parfois proche de l'art populaire ou du cabaret, s'impose facilement, parallèlement à l'apparition du surréalisme.

Georges Maurice expliquait ainsi ces choix esthétiques : « Ayant grandi au milieu de la débâcle wagnérienne et commencé d'écrire parmi les ruines du Debussy, imiter Debussy ne me paraît plus aujourd'hui que la pire forme de la nécrophagie. » (revue le Coq et l’Arlequin).

Œuvres principales

Opéra

Les opéras sont au nombre de seize, dont trois opéras minute (environ 15 minutes chacun) :

- L'Enlèvement d'Europe

- L'Abandon d'Ariane

- La Délivrance de Thésée.

Deux opéras d'une durée courte (~ 30 minutes)

Autres opéras :

- Esther de Carpentras (1925 - 1927)

- Christophe Colomb

- Maximilien

- Médée (Anvers, )

- Bolivar op. 236 (1943)

- David

- L'Orestie

- Saint Louis Roi de France (1970)

- La Mère Coupable (1966)

Musique de scène

- Les Choéphores

- Les Euménides

- Le Faiseur de Simone Jollivet, d'après Honoré de Balzac. Opus 145 pour flûte, clarinette, saxophone et batterie. Paris, théâtre de l'Atelier,

- musique de scène pour Le Médecin volant de Molière op. 165 (mai 1937)

- Christophe Colomb (1960 et 1975)

Ballets

Au nombre de 14, dont :

- L'Homme et son désir (1917-1918)

- Le Bœuf sur le toit (1919)

- La Création du monde (1923)

- Le Train bleu (1924)

Musique symphonique

Milhaud attend 1939 pour entamer l’écriture de symphonies. Elles seront au nombre de douze entre 1939 et 1960. Il écrit également des suites de danses, et une variété de concertos, pour piano, violon, violoncelle, alto, etc.

- Saudades do Brasil, suite de danses, transcription pour orchestre de la suite pour piano op. 67

- Suite provençale op. 152 (1936)

- Scaramouche op. 165b, pour deux pianos (1937), puis arrangement pour saxophone alto (1939) ou clarinette en si bémol (1941) et orchestre (ou piano)

- 12 symphonies :

- Symphonie no 1 op. 210 (1939)

- Symphonie no 2 op. 247 (1944)

- Symphonie no 3 « Te Deum » op. 271 (1946)

- Symphonie no 4 op. 281 (1947) pour célébrer le 100e anniversaire de la Révolution de 1848

- Symphonie no 5 op. 322 (1953)

- Symphonie no 6 op. 343 (1955)

- Symphonie no 7 op. 344 (1955)

- Symphonie no 8 « Rhodanienne » op. 362 (1957)

- Symphonie no 9 op. 380 (1959)

- Symphonie no 10 op. 382 (1960)

- Symphonie no 11 op. 384 (1960)

- Symphonie no 12 « La Rurale » op. 390 (1961)

Concertos

- 2 concertos pour violoncelle et orchestre

- 3 concertos pour violon et orchestre

- 3 concerto pour alto et orchestre (dont un extrait des saisons)

- 5 concertos pour piano et orchestre, ainsi que plusieurs œuvres concertantes pour piano et orchestre et deux piano et orchestre avec soliste

- 1 concerto pour clarinette et orchestre (1941)

- 1 Concerto pour harpe et orchestre

- 1 Concerto pour hautbois (1957)

- 1 Concerto pour flûte, violon et orchestre (1937)

- Les quatre saisons, 4 concertinos pour divers instruments, le printemps (1934), L'été (1950), l'automne (1951), l'hiver (1953)

- Suite française op. 248 (1944)

- Concerto pour marimba et vibraphone Op. 278

Musique de chambre

La production de musique de chambre de Milhaud est tout aussi prolifique : pas moins de dix-huit quatuors à cordes, des quintettes et des suites pour vents, des sonates, des duos, et bien d’autres pièces encore figurent au catalogue de l’artiste.

- La Cheminée du roi René, pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson.

- 18 Quatuors à cordes

- Segoviana, op. 366, oeuvre pour guitare dédicacée à Andrés Segovia (création en 1969)[4]

Musique vocale

Milhaud a grandement contribué à élargir le répertoire vocal, autant pour voix solo que pour chœur. Les textes mis en musique sont extrêmement divers, provenant aussi bien d’écrivains comme André Gide que du Pape Jean XXIII, dont l'encyclique « Pacem in Terris » de 1963 sera mise en musique par le compositeur. C’est en effet dans la musique vocale que la religion prend une place importante chez Milhaud. C’est là qu’il renoue avec la religion qui est la sienne, le judaïsme. La toute dernière œuvre de Milhaud, qu’il compose l’année de sa mort, est en effet une cantate « Ani Maamin », fondée sur un texte d’Élie Wiesel, déporté à l’âge de quinze ans à Auschwitz. Les questions religieuses deviennent alors existentielles, et confinent à la philosophie.

- Chants populaires hébraïques

- Catalogue de fleurs

- Le Retour de l'enfant prodigue

- Service sacré du matin du Sabbat

- Ani Maamin sur un livret d'Elie Wiesel

- À propos de bottes

- Un petit peu d'exercice

- Un petit peu de musique

- Les Soirées de Pétrograde, 1919

- Trois poèmes de Jean Cocteau, 1920

- Cantate pour la paix, 1937, texte de Paul Claudel

- Cantate pour la guerre, 1940, texte de Paul Claudel

Piano

- Saudades do Brasil op. 67 (1920)

- Scaramouche, suite pour deux pianos op. 165b (1937)

- Le Candélabre à sept branches op. 315 (1954)

- Paris op. 284 (1948)

- Carnaval à la Nouvelle-Orléans op. 275 (1947)

- Sonate no 1 op. 33 (1916)

- Sonate no 2 op. 293 (1949)

Orgue

Darius Milhaud n'a - apparemment - jamais joué d'orgue, mais trouvait l'instrument en soi intéressant, pas seulement pour la multiplicité de ses plans sonores mais surtout pour la grande variété de ses timbres/sonorités.

- Sonate op. 112 (1931)

- Pastorale op. 229 (1941)

- Neuf préludes pour orgue op. 231b (1942)

- Petite suite op. 348 (écrite en 1955 spécialement pour le mariage de son fils Daniel)

Musiques de films (filmographie partielle)

- 1915 : The Beloved Vagabond d'Edward José

- 1921 : Le Roi de Camargue d'André Hugon

- 1924 : L'Inhumaine de Marcel L'Herbier (partition réputée perdue)

- 1927 : La P'tite Lili d'Alberto Cavalcanti (court métrage)

- 1933 : Madame Bovary de Jean Renoir

- 1933 : Hallo Everybody de Hans Richter (court métrage documentaire)

- 1933 : Terre sans pain (Las Hurdes) de Luis Buñuel (documentaire)

- 1934 : Tartarin de Tarascon de Raymond Bernard

- 1934 : L'Hippocampe de Jean Painlevé (court métrage)

- 1936 : The Beloved Vagabond (Le Vagabond bien-aimé) de Curtis Bernhardt

- 1937 : La Citadelle du silence de Marcel L'Herbier

- 1938 : La Tragédie impériale de Marcel L'Herbier

- 1938 : Mollenard de Robert Siodmak

- 1939 : Les Otages de Raymond Bernard

- 1939 : The Islanders de Maurice Harvey (court métrage documentaire)

- 1940 : Cavalcade d'amour de Raymond Bernard (en collaboration avec Roger Désormière et Arthur Honegger)

- 1945 : Espoir, sierra de Teruel d'André Malraux

- 1947 : The Private Affairs of Bel Ami d'Albert Lewin

- 1949 : La vie commence demain de Nicole Vedrès (documentaire)

- 1950 : Gauguin d'Alain Resnais (court métrage)

- 1956 : Rentrée des classes de Jacques Rozier (court métrage)

Bibliographie

- Francine Bloch, Hommage public à Darius Milhaud, (Paris, Sorbonne, ), Bulletin de la Phonothèque Nationale, n° spécial hors-série 1974

- Francine Bloch, Phonographie de Darius Milhaud, Paris, Bibliothèque Nationale, 1992

- Michel Faure, « Milhaud, compositeur de géorgiques », in Michel Faure, Du néoclassicisme musical dans la France du premier XXe siècle, Paris, Klincksieck, coll. « Collection d'esthétique » (no 62), , 384 p. (ISBN 978-2-252-03005-9, OCLC 37460137)

- Pierre Cortot, Darius Milhaud et les poètes, Paris, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Thèse, 2003, diffusion ANRT[5]

- Micheline Ricavy et Robert Milhaud (préf. Daniel Milhaud), Darius Milhaud : un compositeur français humaniste sa traversée du XXe siècle, Paris, Éditions Van de Velde, , 251 p. (ISBN 978-2-85868-405-2 et 2-85868-405-7, OCLC 859795606)

Filmographie

- Darius Milhaud et sa musique : de la Provence au monde, film documentaire de Cécile Clairval-Milhaud, France, 2010, 60'

Distinctions

Hommages

- La Ville de Paris a donné son nom à une voie de la capitale ainsi qu'au conservatoire municipal du 14e arrondissement

- Un lycée du Kremlin-Bicêtre porte son nom

- En 1972, son nom est donné au conservatoire de musique d’Aix-en-Provence

- Son nom est donné aussi à un collège de Marseille

- Un timbre Europa de France de 1985 lui rend hommage

- Une allée à Paris dans le 19e arrondissement porte son nom. Au 53 se trouve l'école maternelle Darius Milhaud, au 80 le théâtre Darius Milhaud

- Un collège à Sartrouville[7] porte son nom

- Il a habité au 10 boulevard de Clichy à Paris, de 1923 à 1974 où une plaque a été apposée

Notes et références

- Beaucoup des biographes de Milhaud le disent né à Aix-en-Provence, mais l'acte no 514 en date du 6 septembre 1892 de l'état civil de Marseille (registre des naissances) indique qu'il est né dans cette ville « avant-hier à 2 heures du soir, place Saint-Ferréol, 3, de Gad Gabriel Milhaud, âgé de trente-neuf ans, banquier, et de Sophie Allatini, âgée de vingt-quatre ans, sans profession, mariés, et demeurant à Aix (Bouches-du-Rhône) lire en ligne ». Le nom et l'adresse d'un des témoins (Emile Allatini demeurant place Saint-Ferréol, 3) permettent de supposer que la future mère était revenue dans sa famille pour l'accouchement

- Jean Jamin et Patrick Williams, Une anthropologie du jazz, Paris, CNRS Éditions, 2010, chap. VII : « L'Afrique en tête. Le Jazz et La Création du Monde », p. 287-332.

- Marie-Noël Rio, « Inventer un journal de combat », sur Le Monde diplomatique,

- « BNF »

- http://pierre.cortot.free.fr/these_cortot_pierre_2003.pdf

- Base Léonore

- « Collège Darius Milhaud, Sartrouville »

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- BRAHMS

- Discogs

- (en) International Music Score Library Project

- (en) AllMusic

- (he) Bait La Zemer Ha-Ivri

- (de) Bayerisches Musiker-Lexikon Online

- (en) Carnegie Hall

- (en) Discography of American Historical Recordings

- (en) Grove Music Online

- (de) MGG Online

- (en) MusicBrainz

- (en) Muziekweb

- (en) Rate Your Music

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- (en) Songkick

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- (en) AllMovie

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- Ressources relatives au spectacle :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :