Saint-Cirq-Lapopie

Saint-Cirq-Lapopie (en occitan Sent Circ de la Pòpia) est une commune française, située dans le sud du département du Lot dans la région Occitanie, en Quercy. Elle est également dans le causse de Gramat, le plus vaste et le plus sauvage des quatre causses du Quercy.

| Saint-Cirq-Lapopie | |

Vue générale du village médiéval surplombant la vallée du Lot. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Cahors |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Grand Cahors |

| Maire Mandat |

Gérard Miquel 2020-2026 |

| Code postal | 46330 |

| Code commune | 46256 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Cirquois |

| Population municipale |

201 hab. (2020 |

| Densité | 11 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 27′ 55″ nord, 1° 40′ 14″ est |

| Altitude | Min. 120 m Max. 389 m |

| Superficie | 17,89 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Cahors (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Causse et Vallées |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.tourisme-cahors.fr |

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le Célé, le Lot et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le parc naturel régional des Causses du Quercy, qui a depuis 2017 le label de géoparc mondial Unesco, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (la « moyenne vallée du Lot inférieure »), un espace protégé (la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot) et cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Saint-Cirq-Lapopie est une commune rurale qui compte 201 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 1 461 habitants en 1861. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Cahors. Ses habitants sont appelés les Saint-Cirquois ou Saint-Cirquoises.

Géographie

La commune est située à 30 km à l'est de Cahors au cœur du parc naturel régional des Causses du Quercy. Ce village médiéval surplombant le Lot a été classé partiellement au titre des sites dès 1940.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Bouziès, Tour-de-Faure, Crégols, Concots, Berganty, Esclauzels, Saint-Géry et Escamps.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat, Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Gery », sur la commune de Saint Géry-Vers, mise en service en 1974[7] et qui se trouve à 7 km à vol d'oiseau[8] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 14,1 °C et la hauteur de précipitations de 862,5 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Gourdon », sur la commune de Gourdon, mise en service en 1961 et à 38 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 12,4 °C pour la période 1971-2000[11], à 12,7 °C pour 1981-2010[12], puis à 13,1 °C pour 1991-2020[13].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[14] - [15].

La commune fait partie du parc naturel régional des Causses du Quercy, un espace protégé créé en 1999 et d'une superficie de 183 039 ha, qui s'étend sur 102 communes du département du Lot[16]. La cohérence du territoire du Parc s’est fondée sur l’unité géologique d’un même socle de massif karstique, entaillé de profondes vallées. Le périmètre repose sur une unité de paysages autour de la pierre et du bâti (souvent en pierre sèche), de l’empreinte des pelouses sèches et du pastoralisme et de l’omniprésence des patrimoines naturels et culturels[17] - [18]. Ce parc a été classé Géoparc en mai 2017 sous la dénomination « géoparc des causses du Quercy », faisant dès lors partie du réseau mondial des Géoparcs, soutenu par l’UNESCO[19] - [20].

Un autre espace protégé est présent sur la commune : la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot, classée en 2015 et d'une superficie de 800 ha, composée de 59 sites d'intérêts géomorphologique, minéralogique, tectonique et paléontologique remarquables[21] - [22].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : la « moyenne vallée du Lot inférieure »[24], d'une superficie de 2 554 ha, abritant plusieurs espèces d'intérêt communautaire (Lamproie de Planer, Toxostome, Odonates) ainsi que des boisements alluviaux et des prairies humides[25].

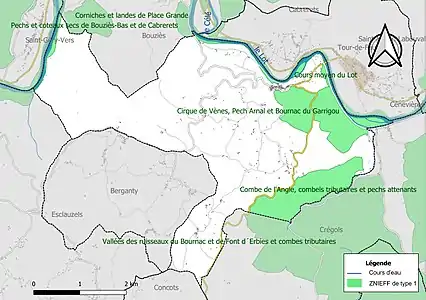

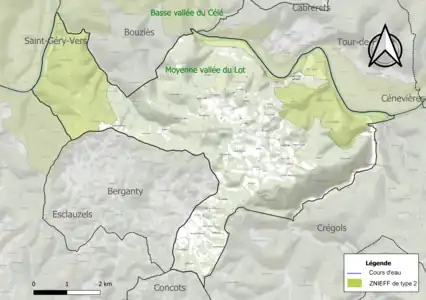

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Quatre ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[26] :

- le « cirque de Vènes, pech Arnal et Bournac du Garrigou » (144 ha)[27] ;

- les « corniches et landes de Place Grande » (57 ha), couvrant 2 communes du département[28] ;

- le « cours moyen du Lot » (1 543 ha), couvrant 33 communes dont huit dans l'Aveyron et 25 dans le Lot[29] ;

- les « vallées des ruisseaux du Bournac et de Font d´Erbies et combes tributaires » (1 618 ha), couvrant 4 communes du département[30] ;

et une ZNIEFF de type 2[Note 6] - [26] : la « Moyenne vallée du Lot » (7 893 ha), couvrant 36 communes dont huit dans l'Aveyron et 28 dans le Lot[31].

- Cartes des ZNIEFF de type 1 et 2 à Saint-Cirq-Lapopie.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Saint-Cirq-Lapopie est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [32] - [I 1] - [33].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Cahors, dont elle est une commune de la couronne[Note 8]. Cette aire, qui regroupe 78 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[I 2] - [I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (73,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (75,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (71,3 %), zones agricoles hétérogènes (23,8 %), eaux continentales[Note 9] (2,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,3 %)[34].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Cirq-Lapopie est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage[35]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[36].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Lot et le Célé. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[37]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999, 2003 et 2021[38] - [35].

Saint-Cirq-Lapopie est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire du massif de la Moyenne vallée du Lot. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral le pour la période 2015-2025. Les propriétaires doivent ainsi couper les broussailles, les arbustes et les branches basses sur une profondeur de 50 mètres, aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, plantations, reboisements, landes ou friches. Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. L’écobuage est également interdit, ainsi que les feux de type méchouis et barbecues, à l’exception de ceux prévus dans des installations fixes (non situées sous couvert d'arbres) constituant une dépendance d'habitation[39].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines), des éboulements, chutes de pierres et de blocs et des tassements différentiels[40]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[41].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 42,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,7 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 240 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 196 sont en en aléa moyen ou fort, soit 82 %, à comparer aux 72 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[42] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[41].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[35].

Risques technologiques

La commune est en outre située en aval des barrages de Grandval et de Sarrans, des ouvrages de classe A[Note 10] disposant d'une retenue de respectivement 270,6 millions[44] et 296 millions de mètres cubes[45] - . À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages[46].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme latinisée eccl.[esia] S[ancti] Cirici de la Papia (« Église de Saint-Cyr de la Papia ») en 1269[47]. Selon Ernest Nègre, Albert Dauzat cite le déterminant complémentaire sous la forme Popia[48], ce qui est erroné, du moins dans la réédition de 1979.

Il s'agit de l'hagiotoponyme saint Cyr, en occitan Sent Circ, honoré dans l'église paroissiale qui porte son nom.

En revanche le déterminant complémentaire est obscur, c'est pourquoi ni Albert Dauzat, ni Charles Rostaing, ni Ernest Nègre n'en donnent une explication.

Selon Gaston Bazalgues, le toponyme Saint-Cirq-Lapopie est basé sur l'hagiotoponyme chrétien Ciricus avec ajout du nom de famille de la Popie, seigneur de Cénevières. Leur nom peut provenir de Pompejac qui fait référence à un nom de domaine gallo-romain. Une origine populaire est basée sur l'occitan popa pour le nom du rocher qui est le point le plus haut de la ville[49].

Histoire

Il est vraisemblable que l'occupation de cet escarpement rocheux surplombant la rive gauche du Lot, face à un cirque de falaises, a tenté les hommes dès l'époque gallo-romaine.

La terre de Saint-Cirq appartenait vraisemblablement aux Gourdon et à la famille éponyme des Lapopie, peut-être branche cadette des Gourdon ou simples châtelains. Les Catdaillac (de la branche de Bioule) deviennent coseigneurs à la faveur de la croisade albigeoise (confiscation et rachat des biens des Castelnau-Saint-Cirq) et par alliance matrimoniale avec les Gourdon. En 1229, Bertrand de Cardaillac rendit hommage à Raymond VII, comte de Toulouse pour cette terre. Un de ses descendants, nommé lui aussi Bertrand, reçut en 1395 le château et la terre de Saint-Cirq. Il fut la source des barons de Cardaillac-Saint-Cirq[50]

Pendant la guerre de Cent Ans, Hugues IV de Cardaillac se rangea dans le camp français. Il fut un grand technicien de l'artillerie[51].

Par mariage avec Marguerite de LaPopie, les Hébrard de Saint-Sulpice accèdent à la coseigneurie de Saint-Cirq au début du XVe siècle, non sans problèmes avec les Cardaillac.

La division entre seigneuries resta conflictuelle à l'époque des guerres de religion : un Cardaillac devint le chef des protestants du Languedoc, tandis qu'un Saint-Sulpice restait catholique.

Amis cependant, ils s'entendirent pour interdire toute violence dans leur cité commune, mais en 1580, rompant la trêve, les huguenots s'emparèrent du château d'en haut, qu'Henri de Navarre fit démolir.

La coseigneurie permit dès le milieu du XIIIe siècle une large autonomie villageoise avec l'existence d'un consulat et l'obtention de coutumes. Les consuls jouissaient de nombreux privilèges dont le contrôle du port sur le Lot et l'exercice de la justice sous l'autorité nominale des coseigneurs.

Vers 1920 le peintre post-impressionniste Henri Martin qui s'était installé dans le Lot "découvrit" le village et le représenta dans deux de ses tableaux, le faisant ainsi connaître des artistes et amateurs d'art. Le village commença alors à attirer les touristes. Après sa rupture avec le Parti Communiste Français, le militant marxiste Charles Rappoport se retira à Saint-Cirq-Lapopie où il fut d'abord inhumé après sa mort en 1941 avant que sa dépouille soit envoyée au cimetière du Montparnasse. Dans les années 1950, le poète et écrivain André Breton établit pendant quelque temps sa résidence estivale dans l'ancienne demeure d'Henri Martin, L'auberge des Mariniers, décrivant son « coup de foudre » pour « Saint-Cirq embrasée aux feux de Bengale (...) apparue comme une rose impossible dans la nuit »[52].

Le pèlerinage de Compostelle

Sur la via Podiensis du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, on vient de Cabrerets par un court détour sur la variante de la vallée du Célé ; en aval de ce village.

La prochaine commune traversée est Cahors, avec sa cathédrale Saint-Étienne et le pont Valentré.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[55]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[56].

En 2020, la commune comptait 201 habitants[Note 11], en diminution de 5,63 % par rapport à 2014 (Lot : +0,59 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Logement

En 2016, Saint-Cirq-Lapopie compte davantage de résidences secondaires (56,1%) que de résidences principales (38,5%)[I 4].

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 93 ménages fiscaux[Note 12], regroupant 185 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 18 820 €[I 5] (20 740 € dans le département[I 6]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 7] | 7,1 % | 10,2 % | 12,5 % |

| Département[I 8] | 7,3 % | 8,9 % | 9,6 % |

| France entière[I 9] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 124 personnes, parmi lesquelles on compte 76,6 % d'actifs (64,1 % ayant un emploi et 12,5 % de chômeurs) et 23,4 % d'inactifs[Note 13] - [I 7]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui du département et de la France, alors qu'en 2008 la situation était inverse.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Cahors, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 10]. Elle compte 103 emplois en 2018, contre 96 en 2013 et 105 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 83, soit un indicateur de concentration d'emploi de 125,3 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 54,9 %[I 11].

Sur ces 83 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 43 travaillent dans la commune, soit 52 % des habitants[I 12]. Pour se rendre au travail, 74,1 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 10,6 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 15,3 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 13].

Secteurs d'activités

71 établissements[Note 14] sont implantés à Saint-Cirq-Lapopie au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 15] - [I 14].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 71 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 13 | 18,3 % | (14 %) |

| Construction | 2 | 2,8 % | (13,9 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 46 | 64,8 % | (29,9 %) |

| Activités immobilières | 2 | 2,8 % | (3,5 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 4 | 5,6 % | (13,5 %) |

| Autres activités de services | 4 | 5,6 % | (8,7 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 64,8 % du nombre total d'établissements de la commune (46 sur les 71 entreprises implantées à Saint-Cirq-Lapopie), contre 29,9 % au niveau départemental[I 15].

Entreprises et commerces

Les trois entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[59] :

- Basilic Et Chocolat, restauration traditionnelle (277 k€)

- Des Nouilles Encore - DNE, fabrication de plats préparés (60 k€)

- Chateau De Saint Cirq Lapopie, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (8 k€)

Depuis le Moyen Âge était établie à Saint-Cirq-Lapopie une puissante corporation de tourneurs sur bois. Ces artisans, encore nombreux au XIXe siècle, utilisaient un tour primitif. Deux tourneurs dont un spécialisé en robinetterie (robinets de tonneaux) perpétuent, de nos jours, cette tradition.

Agriculture

La commune est dans les Causses », une petite région agricole occupant une grande partie centrale du département du Lot[60]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 16] sur la commune est l'élevage d'équidés et/ou d' autres herbivores[Carte 4].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 16 lors du recensement agricole de 1988[Note 18] à 14 en 2000 puis à 13 en 2010[62] et enfin à 11 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 31 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 60 % de ses exploitations[63] - [Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune est restée relativement stable, passant de 238 ha en 1988 à 452 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 15 à 41 ha[62].

Culture locale et patrimoine

Patrimoine Religieux

- L'église Saint-Cirq-et-Sainte-Juliette, puissante église du XVe siècle ayant conservé l'abside romane de la chapelle des châteaux, donjon carré et tourelle d'escalier. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1911[64]. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy[64].

- Chapelle basse du chemin de croix de Saint-Cirq-Lapopie.

- Chapelle des Mariniers de Saint-Cirq-Lapopie.

- Chapelle du cimetière de Saint-Cirq-Lapopie.

- Chapelle Sainte-Croix de Saint-Cirq-Lapopie : Tout en haut d'un chemin de croix planté de buis, cette chapelle du XIXe siècle, reconstruite en 1854 à l'emplacement de l'ancienne église, rappelle que les reliques de la Vraie Croix furent rapportées de Terre Sainte par Géraud de Cardaillac.

Patrimoine civil

- Un des plus beaux villages de France et un des lieux les plus touristiques du Lot, Saint-Cirq-Lapopie est un village-musée presque entièrement classé et bien connu des artistes, dont André Breton, qui acheta et s'installa dans l'ancienne Auberge des mariniers dans les années 1950.

- Vue sur la vallée du Lot, à 80 mètres en contrebas.

- Au sommet du plateau, ruines de trois châteaux et l'église Saint-Cirq-et-Sainte-Juliette.

- Ruelles escarpées et étroites, aux maisons médiévales du XIVe siècle[65] en encorbellement et aux toits pointus.

- Musée Rignault, où se déroulent notamment des expositions temporaires d'art contemporain. Émile-Joseph Rignault (1874-1962), passionné d'art et collectionneur, en a fait don en 1946 au conseil général du Lot.

- Les Maisons Daura, demeures du peintre Pierre Daura, offertes par sa fille Martha au conseil régional Midi-Pyrénées pour qu'y soient installés une résidence d'artistes et un lieu d'exposition[66], sont désormais dévolues à l'Art Contemporain. Sous la direction artistique de la MAGP (Maison des Arts Georges Pompidou)[67] à Cajarc, cette résidence d'artiste à la programmation exigeante accueille depuis 2005 une sélection de créateurs du monde entier sur deux périodes (été et hiver) : la résidence d'été donne lieu chaque année à la création d'œuvres inédites in-situ dans le village et des recoins inattendus de la vallée du Lot à l'occasion du Parcours d'Art Contemporain en Vallée du Lot[68].

- Belvédère du cirque de Vènes : Une petite croix en fer signale l'accès au point de vue sur la plaine de Tour-de-Faure et le cirque de falaises de Vènes.

- Belvédère du Bancourel : Au pied d'un colombier circulaire du XVIe siècle, l'esplanade du Bancourel offre une vue spectaculaire sur le rocher de Lapopie et l'écluse d'Aulanac. À côté, on peut voir le pigeonnier de Bancourel inscrit au titre des monuments historiques en 2010.

- Écluse et moulin d'Aulanac : En contrebas des falaises, au bord de la rivière, ancien moulin du début du XIVe siècle, associé au XIXe siècle à une écluse et sa maison éclusière. Le bâti, pierres et colombages est juxtaposé à l’ancienne et traditionnelle fabrique du village, celle des robinets de bois.

- Chemin de halage de Ganil : Précédé par le moulin et la maison éclusière, ce chemin de halage entaillé à flanc de falaise constitue l'un des parcours les plus spectaculaires de la vallée. La promenade commence à la Plage-Halte nautique de Saint-Cirq-Lapopie : Plage aménagée, environ 10 km aller-retour.

Personnalités liées à la commune

- André Breton venait poursuivre son rêve de pierre et de lumière, en sa maison acquise en 1950 à Saint-Cirq-Lapopie, l’ancienne auberge des Mariniers (toujours visible)[69].

- Pierre Daura

- Paul Paquereau

- Henri Martin (peintre)

- Gérard Miquel

Saint-Cirq-Lapopie dans l'Art

- Saint-Cirq-Lapopie; Les Toits, Saint-Cirq Lapopie (Lot) par Henri Martin

- Saint-Cirq-Lapopie, toile de Roland Lefranc (1931-2000), conservée au Musée Baron-Gérard de Bayeux.

_Les_Toits%252C_Saint-Cirq_Lapopie_(Lot)_-_Henri_Martin_-_Mus%C3%A9e_d'Orsay.jpg.webp) Les Toits, Saint-Cirq Lapopie (Lot) Henri-Martin - Musée d'Orsay

Les Toits, Saint-Cirq Lapopie (Lot) Henri-Martin - Musée d'Orsay_Saint-Cirq-Lapopie_-_Henri-Martin_-_Mus%C3%A9e_de_Cahors_Henri-Martin.jpg.webp) Saint-Cirq-Lapopie - Henri-Martin - Musée de Cahors Henri-Martin

Saint-Cirq-Lapopie - Henri-Martin - Musée de Cahors Henri-Martin

Cinéma

- 1985 : La Promise (The Bride) est un film américain réalisé par Franc Roddam, avec Sting. La Promise est un remake de La Fiancée de Frankenstein, film américain réalisé par James Whale en 1935.

- 2005 : L’automne c’est triste en été… écrit et réalisé par Nicolas Boucart, avec Serge Merlin, Christian Marc, Richard Duval et les figurants bénévoles du village. Court métrage sélectionné au Festival VisAges en Suisse 2008, au IFF Molodist Kiev 2006, Huesca International Film Fest Espagne 2006, Festival International de Chicoutimi Québec 2006, Festival Tous courts d’Aix en Provence 2005, Festival International du Film Francophone de Namur 2005, Festival Le court en dit long Paris 2005.

- 2005 : Saint-Jacques.. La Mecque de Coline Serreau (sculpture en bas-relief sur le chemin de halage).

- 2013 : Vive la France de Michaël Youn (une partie du film se déroule dans le village lors de la fête nationale du , c'est le village d'enfance du personnage du film Marianne Bouvier).

Télévision

- 2012 : lors de l'émission Le Village préféré des Français diffusée sur France 2 le , le village a été élu parmi 22 villages de France par 66 000 votants[70] - [71].

- 2019 : lors d'une émission La Carte aux trésors (France 3), le village est le cadre de l'épreuve finale de la rose des vents, qui attend les candidats au rocher, « point le plus haut du village ».

Documents

- Saint-Cirq-Lapopie, le plus beau village de France ?, ebook de l'écrivain lotois Stéphane Ternoise, publié le [72].

- Saint-Cirq-Lapopie et des habitants. Des origines à 1560, auteur : Patrice Foissac, éditions édicausse, avril 2023, isbn 978-2-917626-34-4

Galerie

.jpg.webp) Église et maisons du XIVe siècle.

Église et maisons du XIVe siècle. vue générale du village.

vue générale du village. Le Lot en contrebas du village de Saint-Cirq-Lapopie.

Le Lot en contrebas du village de Saint-Cirq-Lapopie. Église de Saint-Cirq-Lapopie.

Église de Saint-Cirq-Lapopie. Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie. Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie. Le Lot en contrebas de Saint-Cirq-Lapopie.

Le Lot en contrebas de Saint-Cirq-Lapopie.

Culture du safran

On cultive le Crocus sativus dans le Quercy depuis le Moyen Âge et son safran est réputé. Un document datant de 1468 atteste la présence d'une safranière à Porte Roques, dans la paroisse de Saint-Cirq-Lapopie.

Notes et références

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Statistiques Insee », .

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Saint-Cirq-Lapopie » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Saint-Cirq-Lapopie » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Lot » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Saint-Cirq-Lapopie » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Saint-Cirq-Lapopie » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Lot » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Gery - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Cirq-Lapopie et Saint Géry-Vers », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Gery - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Cirq-Lapopie et Gourdon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Gourdon - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Le parc naturel régional des Causses du Quercy – charte 2012-2024 », sur https://www.parc-causses-du-quercy.fr (consulté le )

- [PDF]« Le parc naturel régional des Causses du Quercy – charte 2012-2024 - le rapport », sur https://www.parc-causses-du-quercy.fr (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « le géoparc des Causses du Quercy », sur le site des Géoparks de l'Unesco (consulté le )

- « Géoparc des Causses du Quercy - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Réserve naturelle d'intérêt géologique du département du Lot. », sur www.reserves-naturelles.org (consulté le )

- « la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du département du Lot - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Saint-Cirq-Lapopie », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7300912 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Saint-Cirq-Lapopie », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « cirque de Vènes, pech Arnal et Bournac du Garrigou » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « corniches et landes de Place Grande » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « cours moyen du Lot » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « vallées des ruisseaux du Bournac et de Font d´Erbies et combes tributaires » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « Moyenne vallée du Lot » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Cirq-Lapopie », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Saint-Cirq-Lapopie », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « barrage de Grandval », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « barrage de Sarrans », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Lot », sur www.lot.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 590b.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France [lire en ligne].

- Gaston Bazalgues et Jacqueline Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy et des communes du Lot : Toponymie lotoise, Aubenas, Gourdon : Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 133 p. (ISBN 2-910540-16-2, BNF 40220401), p. 50.

- Jacques-Antoine Delpon, Statistique du département du Lot, t. 1, Cahors, Bachelier, (réimpr. 1979), 554 p. (ISBN 2-902422-00-8), « Du Château de St.-Circq-Lapopie », p. 473.

- Règlement d'Hugues de Cardaillac, datant de 1348, qui prouve explicitement que les canons pouvaient être placés dans les tours, sur les terrasses sommitales. E.Forestié, « Hugues de Cardaillac et la poudre à canon », in Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, 1901, pp.203-216).

- « La rose impossible d’André Breton », Politis, (lire en ligne, consulté le ).

- Banque du Blason

- « Les maires de Saint-Cirq-Lapopie », sur Site francegenweb, (consulté le ), d'après mairie de Saint-Cirq-Lapopie ( et ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Entreprises à Saint-Cirq-Lapopie », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Saint-Cirq-Lapopie - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Lot » (consulté le ).

- « Eglise », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Valérie Rousset, « Architecture civile médiévale à Saint-Cirq-Lapopie », p. 457-466, dans Congrès archéologique de France. 147e session. Quercy. 1989, Société française d'archéologie, Paris, 1993.

- Résidence internationale des Maisons Daura

- www.quercy.net André Breton et le Quercy.

- Le village préféré des français

- ladepeche.fr

- Saint-Cirq-Lapopie, le plus beau village de France ?

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[23].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[43].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[61].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Patrice Foissac, "Saint-Cirq-Lapopie et ses habitants. Des origines à 1560", 2023, éditions édicausse

- J. Calmon, « Essai de bibliographie du département du Lot : Saint-Cirq-Lapopie », Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, t. 64, , p. 154-157 (lire en ligne)

- Pierre Dalon, « Petits pèlerinages et dévotions populaires : Saint-Cirq-Lapopie (chapelle de la Sainte-Croix, chapelle Notre-Dame-des-Matelots) », Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, t. 101, no 2, , p. 89-92 (lire en ligne)

- Chanoine A. Foissac, « Notes sur Saint-Cirq-Lapopie », Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, t. 54, , p. 253-284, 338-361 (lire en ligne), t. 55, 1934, p. 94-116

- Jean Fourgous, « Aperçus topographiques d'après les vieux actes », Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, t. 81, no 3, , p. 143-152 (lire en ligne)

- Valérie Rousset, « Architecture civile médiévale à Saint-Cirq-Lapopie », dans Congrès archéologique de France. 147e session. Quercy. 1989, Paris, Société française d'archéologie, (lire en ligne), p. 457-466

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Office du tourisme de Cahors - Saint-Cirq-Lapopie - Vallée du Lot

- Saint-Cirq-Lapopie sur le site de l'Institut géographique national

- Histoire des seigneuries de Saint-Cirq-Lapopie

- Saint-Cirq-Lapopie élu village préféré des Français (Ladepeche.fr)

- Visite virtuelle aérienne du village de Saint-Cirq-Lapopie dans le Lot

- Visite virtuelle de l'église de Saint-Cirq et Sainte-Juliette de Saint-Cirq-Lapopie