Émiland Gauthey

Émiland Marie Gauthey, né à Chalon-sur-Saône le (baptisé à Saint-Jean-de-Maizel le 8) et mort à Paris le , est un ingénieur civil et architecte français du XVIIIe siècle. Ingénieur des États de Bourgogne, il est le concepteur de très nombreuses réalisations dans sa région comme le canal du Centre entre Digoin et Chalon-sur-Saône (1784-1793), des ponts comme ceux de Navilly (1782-1790) et de Gueugnon (1784-1787), ou encore d'édifices comme l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Givry (Saône-et-Loire) (1772 à 1791) ou le théâtre de Chalon-sur-Saône, ou encore des calvaires comme celui de Votentenay (commune de Loisy) gravé à son nom.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 73 ans) Paris |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| Membre de | |

|---|---|

| Maître |

Église Saints-Pierre-et-Paul de Givry, canal du Centre, pont Émiland-Gauthey (d) |

Nommé Ingénieur en chef des États de Bourgogne en 1782, il occupe après la Révolution des postes importants dans la Haute administration des Ponts-et Chaussées à Paris. Il est décoré de la Légion d'honneur en 1804 lors de la création de l'ordre par Napoléon. À partir de l'année 1805 jusqu'à sa mort, cet ingénieur cantonnier est premier ingénieur des Ponts et Chaussées de France dont il dirige les services.

Son buste achevé en 1808 par Guillaume Boichot, chalonnais lui aussi, est exposé au Musée Vivant-Denon à Chalon-sur-Saône où un lycée porte son nom.

Biographie

Émiland Marie Gauthey naît à Chalon-sur-Saône le dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale : son père Pierre Gauthey est médecin à Chalon-sur-Saône, avocat et receveur au grenier à sel de Toulon-sur-Arroux, et sa mère Louise ou Louyse Laffouge née à Chagny le mais dont la famille était originaire de Bissey-sous-Cruchaud. Orphelin de père à 16 ans, il se rendit à Versailles auprès d'un oncle, professeur de mathématiques à l'École des pages du Roi. Il poursuit sa formation auprès de l'architecte Gabriel Dumont avant d'entrer à l’École royale des ponts et chaussées nouvellement créée et que dirige l'ingénieur réputé Jean-Rodolphe Perronet. Il avait rencontré à l'atelier d'architecture Dumont Jacques-Germain Soufflot avec qui il restera lié toute sa vie et qui le consultera lors de la construction du dôme de Sainte-Geneviève, le futur Panthéon.

Diplômé en 1758, il obtient un poste de sous-ingénieur à Chalon-sur-Saône sous la direction de Thomas Dumorey. Il devra attendre vingt-quatre années pour devenir, à la mort de ce dernier, Ingénieur en chef des États de Bourgogne et s’installer à Dijon à l'âge de 50 ans, en 1782. Il est ensuite nommé Directeur général des canaux de Bourgogne en 1783.

Maison natale de Gauthey

Maison natale de Gauthey Rue Gauthey à Chalon-sur-Saône

Rue Gauthey à Chalon-sur-Saône La maison de Gauthey à Bissey-sous-Cruchaud

La maison de Gauthey à Bissey-sous-Cruchaud Plaque sur la maison de Gauthey à Bissey-sous-Cruchaud

Plaque sur la maison de Gauthey à Bissey-sous-Cruchaud

Technicien éclairé, il représente bien l'esprit des Lumières et de l'Encyclopédie, en témoignent son curieux Essai sur la langue philosophique (1774) dans lequel il imagine une sorte de langue des signes graphiques universels qui préfigure la sténographie, ou son utilisation des avancées scientifiques dans le domaine de la construction.

Il deviendra d'ailleurs une référence dans l'art des ponts avec son monumental Traité de la construction des ponts et son Mémoire sur l’application de principes de mécanique de la construction des voûtes et des Dômes ou encore son Mémoire sur les canaux de navigation qui ont été édités après sa mort par son neveu Claude-Henri Navier. Ses ouvrages de génie civil, comme les ponts de Gueugnon, de Navilly ou de Chalon-sur-Saône par exemple, participent à la transformation des voies de communication qui permettra l'essor industriel du siècle suivant et marquent toujours le patrimoine bourguignon. C'est dans cet esprit qu'il participe au développement de la navigation fluviale par le creusement de nouveaux canaux. Il collabore au projet du canal de Bourgogne entre l'Yonne et la Saône (achevé bien plus tard en 1832) puis se consacre au canal de Franche-Comté de Saint-Jean-de-Losne/Saint-Symphorien-sur-Saône à Dole (connu sous le nom de liaison Saône-Doubs) : cette partie du projet de liaison Rhin-Rhône réalisée de 1783 à 1803 est nommée aussi « canal de Monsieur » car inaugurée par Louis V Joseph de Bourbon-Condé, prince du sang et gouverneur de Bourgogne[1]. Mais son œuvre maîtresse, « le plus grand ouvrage de travaux publics du XVIIIe siècle[2] », est le canal du Centre (ou canal du Charolais) réalisé de 1783-1793 entre Digoin et Chalon-sur-Saône. Long de 114 km (112,125 kilomètres après déviation du canal au nord de Chalon) avec 82 écluses (61 actuellement), ce canal relie la Loire et la Saône, créant ainsi la première liaison fluviale Manche - Méditerranée (la Loire étant reliée à la Seine par le canal de Briare (1642) et celui du Loing (1723)).

Émiland Gauthey est aussi attaché à l'aménagement de Chalon-sur-Saône, sa ville natale où il réside et qu'il embellit avec la transformation des quais ou la construction du théâtre. Ses réalisations d'architecte de style néoclassique élégant sont par ailleurs assez nombreuses dans la région : dôme de la pharmacie de Chalon-sur-Saône – église Saints-Pierre-et-Paul de Givry, Hôtel de ville de Tournus, château de Clermont-Montoison à Chagny (détruit en 1866), etc.).

Les transformations liées à la Révolution mettent Émiland Gauthey à l'honneur : il est nommé Inspecteur Général des Ponts et Chaussées en 1791 au moment de la création du corps et s'installe à Paris et épouse à 60 ans sa cousine et adopte un petit neveu, Henri Navier, un des brillants mathématiciens et ingénieurs du début du XIXe siècle. Il devient ensuite membre du conseil général des ponts et chaussées en 1801 et vice-président de ce même Conseil en 1805. Il travaille sur la liaison Somme-Escaut et des aménagements de Paris comme une nouvelle d'adduction d'eau pour Paris (le futur Canal de l'Ourcq) et des projets de ponts sur la Seine, dont la Passerelle des Arts à Paris, réalisé par Jacques Dillon.

Le Premier Consul le décore de la Légion d'honneur à titre civil lors de la première remise de médaille, le , et il allait être promu au grade de commandeur lorsqu'il décède brusquement, à Paris, le ; curieusement son lieu de sépulture reste inconnu, il repose vraisemblablement dans un cimetière parisien.

Émiland Gauthey, célibataire jusqu'à l'âge de soixante ans, avait épousé en 1792 Anne-Claude Gauthey, sa cousine germaine, fille de son oncle François ; ils avaient recueilli ensemble, pour l'élever, un petit-neveu, Claude-Henri Navier, orphelin âgé de seulement neuf ans[3].

Réalisations

Ponts

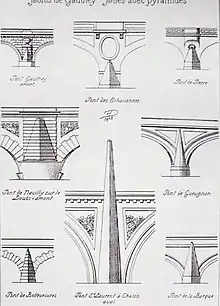

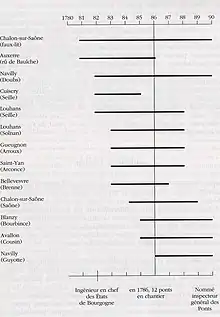

Motifs décoratifs sur le thème de la [4]pyramide.Gauthey a attaché une importance particulière à la construction des ponts. Il ne s’est pas contenté de théoriser sur la question. D’ailleurs son « Traité de la construction des ponts » n’a été publié qu’après sa mort en 1809-1813 par son neveu Claude Navier [6]. Il a été particulièrement actif dans ce domaine entre les années 1780 et 1790 une fois devenu ingénieur en chef des États de Bourgogne : 13 ponts ont été construits pendant cette décennie dont 12 étaient en chantier en 1786 [7]! En revanche, il n’a pas cherché à apparaître comme novateur. Il est même resté en retrait par rapport aux conceptions de celui qui avait été son maître à l’École des ponts et chaussées, comme s’il avait souhaité « tempérer ce que l’exemple d’un Jean-Rodolphe Perronet pouvait avoir d’excessif ». Ses motivations sont plus terre à terre et visent d’abord à l’économie. « La grande importance des ponts destinés à établir des communications entre les diverses parties d’un empire, à ouvrir des voies au commerce des différents peuples et qui exigent presque toujours des dépenses considérables doit les placer au premier rang des constructions dont le gouvernement fait les frais. L’objet qui doit occuper essentiellement celui qui les exécute est de leur donner une solidité à toute épreuve ».

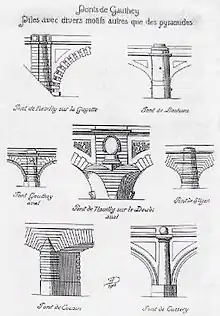

Motifs décoratifs sur le thème de la [4]pyramide.Gauthey a attaché une importance particulière à la construction des ponts. Il ne s’est pas contenté de théoriser sur la question. D’ailleurs son « Traité de la construction des ponts » n’a été publié qu’après sa mort en 1809-1813 par son neveu Claude Navier [6]. Il a été particulièrement actif dans ce domaine entre les années 1780 et 1790 une fois devenu ingénieur en chef des États de Bourgogne : 13 ponts ont été construits pendant cette décennie dont 12 étaient en chantier en 1786 [7]! En revanche, il n’a pas cherché à apparaître comme novateur. Il est même resté en retrait par rapport aux conceptions de celui qui avait été son maître à l’École des ponts et chaussées, comme s’il avait souhaité « tempérer ce que l’exemple d’un Jean-Rodolphe Perronet pouvait avoir d’excessif ». Ses motivations sont plus terre à terre et visent d’abord à l’économie. « La grande importance des ponts destinés à établir des communications entre les diverses parties d’un empire, à ouvrir des voies au commerce des différents peuples et qui exigent presque toujours des dépenses considérables doit les placer au premier rang des constructions dont le gouvernement fait les frais. L’objet qui doit occuper essentiellement celui qui les exécute est de leur donner une solidité à toute épreuve ». [5]décoration des ponts autres que pyramides par Gauthey[8].

[5]décoration des ponts autres que pyramides par Gauthey[8]. [7]Ponts construits par Gauthey.

[7]Ponts construits par Gauthey.- La meilleure manière d’œuvrer dans ce sens est, pour Gauthey de rester fidèle à la formule classique d’arches en plein cintre reposant sur des piles épaisses afin de mieux « résister au travail de sape continuel de l’eau comme aux effets d’arrachement dont s’accompagnaient les grandes crues ». Le pont des Echavannes par exemple présente une série d’arches de 13 mètres de portée seulement et l’ouverture des arches de Navilly n’atteint que 23 mètres. En comparaison elle est de 39 mètres au pont de Neuilly et de 31 m pour l’arche centrale du pont Louis XVI (de la Concorde aujourd'hui), œuvres de Perronet. Quant aux piles, celles de Navilly ont 5 mètres d’épaisseur soit le cinquième de l’ouverture des arches. Ici encore la comparaison est éloquente. « Tandis que l’on recommandait autrefois de donner aux piles une épaisseur comprises entre le quart et le sixième de l’ouverture, Perronet prend le onzième de cette ouverture au pont de Neuilly ». Cette fidélité au modèle ancien n’exclut pas le souci d’y apporter quelques améliorations de détail par exemple s’agissant des avant-becs : par leur arrondi, ils achèvent de donner une section ovale aux piles, ce dispositif entièrement courbe devant favoriser le glissement des eaux sans chocs ni remous il faut oublier les avant-becs effilés qui évoquaient des proues de navire et étaient responsables de turbulences provoquant l’affouillement des piles[9] !

- Le souci d’économie ne va pas jusqu'à l’oubli du sens esthétique et l’ingénieur, en rappelant sa formation d’architecte, ennoblit sa fonction. Les États de Bourgogne commanditaires y jouent leur prestige vis-à-vis de leurs administrés. Les ponts doivent donc être aussi des œuvres d’art ! En témoignent le traitement en caissons des intrados du pont de Navilly sur le Doubs ; les urnes dans les tympans de ce même pont (elles ont aussi une valeur utilitaire car c’est par les trous percés à leur base que s’évacuent les eaux de pluies collectées sur le pont) ; les œils du pont des Echavannes à Chalon-sur-Saône qui donnent plus de légèreté aux reins des voûtes ; les claveaux saillants qui empiètent sur l’archivolte du pont de la Guyotte. On pourrait multiplier les exemples. Les spécialistes évoquent à ce sujet la mémoire de Palladio ou celle du quasi-contemporain Piranesi (1720-1778). Voilà qui témoigne d’une grande ouverture d’esprit et nous entraîne bien loin des horizons de la Bourgogne[10] - [11]Enfin, concession à la mode orientaliste de l'époque : les obélisques, faussement dénommés alors pyramides de l'ancien pont Saint-Laurent et reproduits de nos jours lors de sa reconstruction.

Le pont des Echavannes : œils entre les arches

Le pont des Echavannes : œils entre les arches Le pont de Navilly : intrados à caissons

Le pont de Navilly : intrados à caissons L'urne sur le pont de Navilly

L'urne sur le pont de Navilly Le pont sur le Cousin à Avallon avec avant-becs arrondis

Le pont sur le Cousin à Avallon avec avant-becs arrondis Le nouveau pont Saint-Laurent

Le nouveau pont Saint-Laurent Pont sur la Thalie

Pont sur la Thalie

- Pont Gauthey ou pont de la Thalie à Châtenoy-le-Royal, Saône-et-Loire (71), le premier pont construit par Gauthey (1770) (10 m en 2 arches) [12]

- Pont de Pierre (1781-1787) sur le Ruisseau des Baulches, sur la RN6,dans l'Yonne (89) : pont-route de 14 m[13]

- Pont sur la Bourbince (1786-1789) à Blanzy, Saône-et-Loire (71)

- Pont sur la Guyotte (1786-1789) à Navilly, Saône-et-Loire (71) : une seule arche de 12,70 m[14]

- Pont de Bellevesvre (1787) en Saône-et-Loire (71) : pont-route en arc sur la Brenne, longueur totale 30 mètres [15]

- Pont de Gueugnon, (1787) en Saône-et-Loire (71) : pont-arc de 60,87 mètres et d'une largeur de 7,10 mètres avec une pente originale de 1,90 mètre et des arches décroissantes de 12,10 m de portée[16]

- Pont de Navilly (1782 – 1790) en Saône-et-Loire (71) : la plus belle réalisation de Gauthey, pont arc sur le Doubs (156 m, 5 travées) [17]

- à Chalon-sur-Saône, creusement du faux-lit de la Saône ou « canal de décharge » et son enjambement par le pont des Chavannes (parfois nommé Pont des Echavannes[18]) qui rejoint Saint-Marcel (pont route de 7 travées achevé en 1790) et rénovation du Pont Saint-Laurent (élargissement du pont médiéval et décoration des 7 arches de 13 m avec des obélisques, achevé en 1791), quasi détruit en 1944 et rebâti à neuf en 1950[19].

Routes

- Si, pour la postérité, Gauthey s’est surtout illustré par des œuvres pérennes qui perpétuent son souvenir (monuments, canaux), il ne faut pas perdre de vue que, pour les États de Bourgogne et pour l’ensemble de ses contemporains, sa tâche primordiale était d’assurer la qualité des liaisons routières dans les limites de la généralité de Bourgogne. Dans son exécution il a été confronté à deux données contradictoires et son mérite est grand de s’être efforcé de les concilier. D’une part, l’ingénieur était conscient de l’importance exceptionnelle de sa province car c’est par son territoire que s’établit de temps immémoriaux (pensons à la route de l’étain à l’âge du bronze) la liaison entre les espaces maritimes du nord de l’Europe et de la Méditerranée. D’autre part, l’humaniste, membre de la célèbre Académie de Dijon, ne se satisfaisait pas du système de corvée royale établi par les États de Bourgogne dans un souci d’économie mais qui mettait à la peine la paysannerie.

- C’est dans cette optique qu’on est peut-être le mieux à même de porter une appréciation sur son œuvre en la matière. Et c’est aussi dans cette optique qu’à terme Gauthey espérait voir les canaux remplacer le portage[20]. Il s’était d’ailleurs livré à des recherches sur les prix comparés des transports fluvial et routier pour étayer sa préférence pour la voie d’eau et pouvait se prévaloir du patronage de Vauban qui avait théorisé ce point de vue dès 1705. En attendant, il n’était pas en son pouvoir de contester le système de la corvée. Les États de Bourgogne l’avaient voté en 1727 pour lever le blocage financier rencontré face à l’effort de construction de nouvelles voies et à l’entretien permanent de l’ensemble du réseau. Rien d’original en cela : rares étaient les provinces, comme le Languedoc, qui avaient adopté le financement par des emprunts avec la garantie de l’État. Nul doute qu’il ait approuvé les tentatives de Turgot par un édit de 1776 pour la supprimer et il faudra attendre Calonne en 1785 pour son abolition définitive[21].

- Alléger le poids des dépenses était un moyen de soulager la peine de cette main-d’œuvre taillable et corvéable à merci, selon la fameuse maxime. Gauthey s’y entendait en matière d’économie tant pour les affaires publiques que pour la gestion de ses vignes sur sa commune de Bissey-sous-Cruchot[20]. À partir des données chiffrées puisées dans la comptabilité du Languedoc il en conclut, par comparaison, à un surcoût intolérable des travaux en Bourgogne. Quant à la solution, tout est à peu près dit dans cette main courante de 1785. « Le premier pas à faire est de se procurer l’état séparé des routes qui ne sont qu’à l’entretien [à ne pas mélanger à celles en construction]. On n’a pas assez distingué quelles routes pouvaient être entretenues en sable et, par conséquent, à moindres frais. On n’a pas assez fait attention aux chemins passant sur des fonds de roche, où leur empierrement est presque fait par la nature… On n’a pas assez prisé l’avantage des réparations journalières qui préviennent des dégradations considérables ». Ce dernier point lui a permis de souligner l’inadaptation du système des corvées concentrées sur l’automne et le printemps, mortes saisons pour les cultures. D’où le recours à des entreprises privées disponibles toute l’année et mobilisables sur des chantiers successifs[20].

- Les économies ont été aussi recherchées par la réglementation du trafic. La lutte a été menée contre la surcharge pour une moindre usure de la chaussée : « Les charrettes à jante étroite ne peuvent ainsi disposer de plus de trois chevaux et les chariots à roues fines de plus de six ». Dans cette même ligne de réflexion, devenu inspecteur général des Ponts et Chaussées à partir de 1791, Gauthey s’est intéressé aux recherches qui aboutiront à établir la police du roulage fondé sur le pesage sur ponts à bascule en 1806, un an après son décès[20].

Architecture religieuse

- L’œuvre de Gauthey en la matière se limite à la construction de l’église de Barizey (1772-1786) et de celle des Saints Apôtres Pierre et Paul à Givry (1771-1791). Mais il y a un intérêt particulier à apporter à cet aspect de son œuvre. Alors qu’il s’est montré plutôt conservateur en matière de construction de ponts, c’est dans ce domaine qu’il a fait preuve du plus grand souci d’apparaître comme novateur à la pointe de la recherche technique. C’est pendant ses années de formation à Paris de 1748 à 1757 que l’étudiant a pris conscience de sa double vocation d’ingénieur et d’architecte en étant assidu à la fois aux leçons d’un Perronet à l’Ecole des Ponts et Chaussées et à l’enseignement de Dumont dans son atelier d’architecture [20].

- Bien qu’on décèle déjà à cette époque une nette inflexion à l’Ecole des Ponts et Chaussées dans le sens « d’une pratique beaucoup plus savante du métier d’ingénieur », il faudra attendre la création de Polytechnique en 1796 et l’habitude prise d’y recruter désormais les élèves des Ponts et Chaussées pour assister à l’aboutissement de cette évolution [20]. Gauthey avait conscience de la nécessité d’une solide formation théorique pour maîtriser les techniques de la construction et avait publié à Dijon en 1771 son Mémoire sur l’application des principes de la mécanique à la construction des voûtes et des dômes. Or, c’est précisément par la maîtrise de cette technique qu’il espérait donner la preuve de son esprit novateur. Malgré cet effort méritoire, son œuvre se ressentira de l’empirisme qui régnait encore dans l’exécution des édifices [20].

- La mode était passée en ce milieu du XVIIIe siècle au néo-classicisme en réaction aux excès du baroque et du rococo. Cette école trouvait son inspiration dans le retour à deux héritages dont l’un est le plus inattendu. L’adjectif gothique perd sa connotation péjorative et « un souci de rationalisation se fait jour : il puise chez les constructeurs gothiques ses lointaines origines, marquant la reconnaissance un peu tardive des valeurs d’une architecture mal comprise ». L’autre source d’inspiration est la Grèce antique. On ira jusqu'à affirmer que « le mélange des effets de l’architecture gothique avec les formes de l’architecture grecque ne peut que conduire à la perfection de l’art [20] Ou encore : « Associant aux valeurs de la tradition des hardiesses fondées sur de nouvelles connaissances techniques, le XVIIIe siècle va tenter de réconcilier architecture classique et modèle gothique » [20].

la façade de l'église de GivryLe choix de Givry pour cette démonstration ne doit rien au hasard. Les Givrotins avaient eu le temps d’apprécier les talents du jeune ingénieur à qui ils avaient confié dès 1758 la construction, en collaboration avec son chef Thomas Dumorey, de la Fontaine des Dauphins et surtout celle d’une nouvelle mairie terminée en 1771, réputée une des plus belles de France. Le financement ne devait pas poser de problème à cette solide communauté de près de 3 000 habitants campée au milieu de ses 350 ha de vigne, fleuron de la Côte chalonnaise dont le nectar aurait eu la préférence de Henri IV ! Et, de fait, cette confiance ne devait jamais faire défaut à Gauthey même après des débuts difficiles liés à un fort dépassement des prévisions de dépenses. Lorsque l’église aura été consacrée le , les Givrotins auront déjà cher payé les efforts de notre ingénieur en faveur du triomphe de la science ». Lui-même était motivé au plus haut point. Cette année où il est sollicité est aussi celle de la publication de son mémoire sur les voûtes et dômes. L’église de Givry lui fournirait un champ [20]d’expérimentation grandeur nature pour évaluer ses travaux théoriques » [20]. Il entendait par la même occasion apporter son soutien à Soufflot avec qui il avait noué amitié sans doute depuis 1758, dans l’atelier de Dumont. Le fameux architecte à qui avait été confiée en 1758 la construction à Paris de l’église Sainte Geneviève (le futur Panthéon) était alors en butte aux critiques et l’on commençait à douter de la solidité des colonnes qui devraient soutenir le dôme[20].

la façade de l'église de GivryLe choix de Givry pour cette démonstration ne doit rien au hasard. Les Givrotins avaient eu le temps d’apprécier les talents du jeune ingénieur à qui ils avaient confié dès 1758 la construction, en collaboration avec son chef Thomas Dumorey, de la Fontaine des Dauphins et surtout celle d’une nouvelle mairie terminée en 1771, réputée une des plus belles de France. Le financement ne devait pas poser de problème à cette solide communauté de près de 3 000 habitants campée au milieu de ses 350 ha de vigne, fleuron de la Côte chalonnaise dont le nectar aurait eu la préférence de Henri IV ! Et, de fait, cette confiance ne devait jamais faire défaut à Gauthey même après des débuts difficiles liés à un fort dépassement des prévisions de dépenses. Lorsque l’église aura été consacrée le , les Givrotins auront déjà cher payé les efforts de notre ingénieur en faveur du triomphe de la science ». Lui-même était motivé au plus haut point. Cette année où il est sollicité est aussi celle de la publication de son mémoire sur les voûtes et dômes. L’église de Givry lui fournirait un champ [20]d’expérimentation grandeur nature pour évaluer ses travaux théoriques » [20]. Il entendait par la même occasion apporter son soutien à Soufflot avec qui il avait noué amitié sans doute depuis 1758, dans l’atelier de Dumont. Le fameux architecte à qui avait été confiée en 1758 la construction à Paris de l’église Sainte Geneviève (le futur Panthéon) était alors en butte aux critiques et l’on commençait à douter de la solidité des colonnes qui devraient soutenir le dôme[20]. vue extérieure de l'église de Givry

vue extérieure de l'église de Givry- L’originalité de l’église des Saints Pierre et Paul perceptible déjà à la vue de son clocher en forme d’obélisque trapu réside en son plan lui-même en accordéon qui fait succéder à une entrée étroite de plan carré sous le clocher-porche une nef octogonale dilatée, puis, à un avant-chœur resserré en pendant du porche, le renflement d’un chœur elliptique et, comme en appendice, la sacristie. Cette succession peut être interprétée comme devant engager le fidèle dans une sorte de marche initiatique : le catéchumène, une fois baptisé dans l’entrée, peut accéder à la nef pour suivre l’office divin mais le chœur en est nettement séparé « en rappel de l’inviolabilité du lieu, point d’accès définitif pour le baptisé »[20].

dôme du choeur de l'église de Givry

dôme du choeur de l'église de Givry - En élévation, ce plan trahit l’intention de l’architecte de démontrer sa maîtrise dans l’édification des dômes. Dans le respect des canons du néoclassicisme Gauthey à Givry s’inspire à la fois de l’Antiquité et de l’art gothique. La première inspiration est évidente dans la nef dont l’octogone est circonscrit par huit colonnes d’ordre ionique au fût lisse jumelées à des colonnes semi-engagées du côté du déambulatoire ; démonstration renouvelée dans le chœur entouré également de dix colonnes corinthiennes cannelées. Parmi les emprunts au gothique, le passage obscur sous le clocher doit, à l’imitation du narthex médiéval, faire apparaître par contraste la nef plus lumineuse. Mais la grande question restait posée : comment concilier l’élégance des colonnades à l’antique en remplacements des robustes piliers avec la nécessité de résister à l’écrasement sous le poids des dômes ? Comment contrebuter les pressions latérales ? Les néo-classiques avaient à résoudre la contradiction entre leur plastique moderne qui leur imposait la discrétion et le recours des bâtisseurs de cathédrales aux trop voyants arcs-boutants. Gauthey a appliqué sa méthode consistant à « construire la coupole intermédiaire avec des nervures qui seraient d’autant plus convenables que la voûte inférieure empêcherait qu'elles fussent apparentes ».

dôme de la nef de l'église de Givry

dôme de la nef de l'église de Givry

Architecture civile

- Dès son entrée en service comme sous-ingénieur par les Etats de Bourgogne dans l’antenne de Chalon, Gauthey a été sollicité pour la construction de bâtiments tant à Chalon que dans les localités de son ressort. Il est vraisemblable que pour certaines d’entre elles il ait collaboré avec son chef de service Dumorey. Ses motivations n’étaient pas pécuniaires. « Par rapport à ses collègues, sa principale originalité consiste à faire de l’architecture un instrument de promotion professionnelle, au lieu de n’y voir qu’une façon commode d’arrondir ses fins de mois » (A. Picon). Alors qu’en matière d’architecture religieuse il s’est voulu à la pointe de l’innovation, ses ouvrages civils sont d’inspiration néo-classique avec un retour à la simplicité. A Chalon même lui ont été confiées la construction du théâtre dont il ne reste plus aujourd’hui que la façade et celle de l’hôtel particulier des Clermont-Montoison.

Hôtel Clermont-Montoison dans le style classique couronné par une attique

Hôtel Clermont-Montoison dans le style classique couronné par une attique Façade du théâtre de Chalon-sur-Saône dans le style classique

Façade du théâtre de Chalon-sur-Saône dans le style classique

Hotel de Ville Givry

Hotel de Ville Givry Tympan extérieur de la porte de l'hôtel de ville de Givry

Tympan extérieur de la porte de l'hôtel de ville de Givry Porte de l'hôtel de ville de Givry

Porte de l'hôtel de ville de Givry Tympan côté intérieur (hôtel de ville de Givry)

Tympan côté intérieur (hôtel de ville de Givry) Presbytère de Barisey

Presbytère de Barisey Hôtel de ville de Tournus

Hôtel de ville de Tournus Hôtel de ville de Bourbon-Lancy

Hôtel de ville de Bourbon-Lancy Hôtel de ville de Louhans

Hôtel de ville de Louhans

Canaux

Emiland Gauthey a fortement enrichi le patrimoine culturel de la Bourgogne comme en témoignent encore aujourd’hui ponts, hôtels de ville - entre autres bâtiments civils, ainsi que les églises de Barizey et de Givry. Mais sa riche personnalité ne se laisse pas enfermer dans le cadre provincial. La réalisation du canal du Centre s’inscrit dans un contexte historique et géographique national et son nom mériterait de figurer aux côtés de celui du Biterrois Pierre-Paul Riquet, créateur, cent ans plus tôt, du fameux canal du Midi. Cet ingénieur des Lumières, comme on l’a défini, s’inspirait de l’exemple de l’Angleterre qui développait alors son réseau de canaux[22]. Le canal du Charolais, selon l’appellation d’origine, devait être une pièce maîtresse de l’organisation du territoire français et un instrument du développement économique local. Certaines de ses prévisions se sont concrétisées : « Le Charolais abonde en bois, produits du sol, charbon de terre, qui auront un grand débit si on peut les transporter par eau. Le Charolais possède aussi de nombreuses forges et plusieurs hauts-fourneaux, sans compter ceux projetés qui n’attendent qu’un moyen de transport à leur taille pour naître et prospérer ». Sans le canal, Le Creusot aurait-il tenu sa place exceptionnelle dans l’appareil industriel français ? Les Houillères du Bassin de Blanzy auraient-elles eu les mêmes facilités d’exploitation ? Ayant bien mesuré l’enjeu, il déploya une énergie farouche pour vaincre les nombreux obstacles sur son chemin.

Car il a dû vaincre bien des résistances pour faire triompher son projet et relever un triple défi. Il lui a d’abord fallu persuader les États de Bourgogne de donner la priorité au tracé par la dépression Dheune-Bourbince et le seuil de Longpendu alors que nombreux étaient partisans de l’itinéraire Ouche-Armançon avec le seuil de Pouilly-en-Auxois (le futur canal de Bourgogne). Il avait contre lui les autorités de la ville de Dijon s’appuyant sur le tout puissant Perronet, fondateur de l’Ecole des Ponts-et-Chaussées. Celui-ci mettait particulièrement en doute la possibilité d’une alimentation en eau suffisante au bief de partage [23].

Le deuxième défi était celui du financement. Où trouver les 10 millions de livres nécessaires pour engager une telle entreprise ? Gauthey avait collaboré avec les frères Brancion dans une étude de marché prouvant sa rentabilité. Lorsque les États de Bourgogne décidèrent, avec l’approbation du ministère, de se substituer à ces promoteurs privés, ils firent confiance aux analyses de Gauthey et lui confièrent tout naturellement la direction des travaux. Le prince de Condé, gouverneur de la province fut, de son côté, très actif dans le recrutement des souscripteurs de l’emprunt. C’est très logiquement à lui qu’on fit appel pour la pose de la première pierre à l’écluse de Chalon[23].

Le troisième défi était celui de la réalisation car la tâche apparaissait gigantesque : 114 km de tranchées, 80 écluses, 71 ponts, 76 aqueducs, 3 rigoles d’alimentation, 68 maisons d’éclusiers. Sous certains aspects, ce chantier au caractère montagnard apparaissait sans précédent et appelait des solutions inédites : passages en tranchées, échelle d’écluses au niveau d’Ecuisses. La gestion en fut exemplaire. Depuis son quartier général de Bissey-sous-Cruchot, Gauthey « dressait chaque fin de mois un état des lieux extrêmement précis de la progression du canal. Il pouvait également grâce aux chiffres précis fournis obtenir les mandats nécessaires pour la paie de l’ensemble des ouvriers. Il pouvait également vérifier si la progression se faisait normalement ou s’il y avait du retard »[24]. Il lui fallait aussi mobiliser les services sanitaires des différents hôpitaux où les malades et les accidentés étaient admis aux frais des États. L’entreprise fut menée à bien en un temps record de 1784 à 1793. Elle a suscité la curiosité voire l’intérêt d’illustres personnages comme le roi Gustave III de Suède à son retour de Rome, l’archiduc Ferdinand de Habsbourg sur le chemin de Versailles pour y retrouver sa sœur Marie-Antoinette. Le comte de Provence, frère de Louis XVI (le futur roi Louis XVIII) eut l’occasion, en pleine épidémie, d’y faire preuve de compassion et de prodiguer ses secours. Certains visiteurs, au départ de Chalon, après la visite de la tranchée de Chagny étaient reçus dans cette ville au château des Clermont-Montoison que Gauthey venait de restaurer [24]. Faut-il encore évoquer le transit par le canal des Noces de Cana, le fameux tableau de Véronèse, butin de guerre après l’occupation de Venise par les troupes de la République ? Il se fit en tout confort mais, après l’arrivée à Digoin le , il dut y patienter avant un parcours plus aventureux sur la Loire(p 149-151) [24] .

On peut évoquer pour mémoire les interventions de Gauthey, une fois investi des plus hautes responsabilités à Paris dans deux affaires de canaux mais pour un simple rôle de conseiller. Il eut, en effet, à se prononcer sur le tracé du canal de Saint-Quentin pour le franchissement en deux tunnels de l’interfluve entre Oise et Somme et se borna à confirmer cette option de préférence à un tunnel unique[25]. Sollicité par ailleurs à propos des travaux de la déviation vers Paris de l’Ourcq, affluent de la Marne afin de pourvoir à l’alimentation en eau de la capitale, son intervention semble avoir été moins heureuse et s’être heurtée à l’opinion contraire de Pierre-Henri Simon, ingénieur en renom. Ce qui n’empêcha par ce dernier de rendre au Bourguignon ce véritable hommage posthume qui nous est rapporté par de Dartein dans son ouvrage sur La vie et les travaux d’Emiland Gauthey[23]:

« Gauthey était sans contredit l’un des ingénieurs les plus habiles dont le corps des Ponts et Chaussées pût alors s’honorer. Les difficultés de tous genres qu’il avait eues à surmonter pour faire adopter son projet du canal du Charolais entre la Saône et la Loire, celles qu’il avait rencontrées dans son exécution, le succès qui avait couronné ses efforts, une expérience consommée, l’amour et l’habitude du travail, l’ardeur et la persévérance avec lesquelles il se livrait, comme au temps de sa jeunesse, aux recherches les plus longues, aux calculs les plus fastidieux, pour justifier ses opinions, lui avaient acquis le droit de parler avec une sorte d’autorité dans les comités particuliers et dans les assemblées des Ponts et Chaussées. Il usait souvent de ce droit avec la franchise d’un caractère indépendant ; et bien que ses collègues eussent quelquefois à lui reprocher l’âpreté de ses formes, et fussent généralement peu disposés à être de son avis, ils y étaient presque toujours ramenés, soit qu’il fût parvenu à les convaincre, soit qu’ils désespérassent de lutter avec avantage contre un adversaire que la crainte du travail et de l’application n’avait jamais fait reculer[26]. »

— Ferdinand de Dartein, La vie et l'œuvre d'Émiland Gauthey

Hommages

Depuis 1864, la rue Gauthey dans le 17e arrondissement de Paris porte son nom.

Références

- « Canal du Rhône au Rhin - Dictionnaire des canaux et rivières de France », sur projetbabel.org (consulté le ).

- « lyc71-gauthey.ac-dijon.fr/page… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Jean-Claude Mallard, « L'ingénieur-architecte chalonnais Émiland-Marie Gauthey (1732-1806) », Images de Saône-et-Loire, no 146, , p. 17 à 21.

- De Dartein F, Etude sur les ponts de pierre, Paris, Belanger, , p. XIV

- de Dartein F, Les ponts de pierre, Paris, Béranger, , Figure XV

- Edoardo Benvenuto et Massimo Corradi, Un ingénieur des Lumières Emiland-Marie Gauthey, Presses des Ponts-et-Chaussées, , 279 p., p. 149-174

- Bonneviot Maurice, Gauthey, le Chalonnais, Presses des Ponts-et-Chaussées, , 279 p., p. 52

- Picon Antoine, Entre ingénieur et architecte L'itinéraire d'Emiland-Marie Gauthey, Presses des Ponts-et-Chaussées, , 279 p., p. 226

- Picon Antoine, Entre ingénieur et architecte L'itinéraire d'Emiland-Marie Gauthey, Presses des Ponts-et-Chaussées, , 279 p., p. 223

- Picon Antoine, Entre ingénieur et architecte L'itinéraire d'Emiland-Marie Gauthey, Presses des Ponts-et-Chaussées, , 279 p., p. 223-226

- « Pont de Cravant (Cravant, 1760) »

, sur structurae.de (consulté le ).

, sur structurae.de (consulté le ). - « Pont Gauthey (Châtenoy-le-Royal, 1770) »

, sur structurae.de (consulté le ).

, sur structurae.de (consulté le ). - « Pont de Pierre (Moneteau/Auxerre, 1786) »

, sur structurae.de, (consulté le ).

, sur structurae.de, (consulté le ). - « Pont sur la Guyotte (Navilly, 1789) »

, sur structurae.de, (consulté le ).

, sur structurae.de, (consulté le ). - « Pont de Bellevesvre (Bellevesvre, 1787) »

, sur structurae.de (consulté le ).

, sur structurae.de (consulté le ). - « Pont de Gueugnon (Gueugnon, 1787) »

, sur structurae.de (consulté le ).

, sur structurae.de (consulté le ). - « Pont de Navilly (Navilly, 1790) »

, sur structurae.de (consulté le ).

, sur structurae.de (consulté le ). - « Pont des Echavannes (Chalon-sur-Saône/Saint-Marcel, 1790) »

, sur structurae.de (consulté le ).

, sur structurae.de (consulté le ). - « bm-chalon.fr/site/Le_Pont_St_L… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Olivier Picon, Anne Coste et François Sidot, Un ingénieur des Lumières : Émiland-Marie Gauthey, Paris, Presses de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, , 280 p. (ISBN 2-85978-204-4), p. 45-56, 81-86, 175-185, 192, 208-223, 238

- Sée Henri, André Lesort, « La question de la corvée des grands chemins sous Louis XVI après la chute de Turgot », Annales de Bretagne, , p. 512-513

- Grury Jacques, « Une excentricité à l'anglaise : l'anglomanie », Université Lille III, , p. 191-209

- Chabert Louis, Le canal du Centre, Université de Lyon, Mémoire de maîtrise, , 80 p., p. 6

- Ménager Philippe, Les canaux bourguignons, histoire d'un patrimoine, éditions de l'escargot savant, , 415 p., p. 63

- Girardi Marie-Thérèse, Emilna Gauthey (1731-1805) le grand bâtisseur bourguignon, Chalon-sur-Saône, Lycée polyvalent Emiland Gauthey,

- De Dartein F, Etude sur les ponts de pierre, Paris, Belanger, 1909, p. 104-105

Voir aussi

Bibliographie

- Ferdinand de Dartein : La vie et l'œuvre d'Émiland Gauthey, dans Annales des Ponts et Chaussées 3e trimestre, 1904.

- Ferdinand de Dartein : Études sur les ponts de pierre 1907-1912 (Volume 4).

- Paul Gelis : La vie et l'œuvre architecturale de Gauthey, Axium, Paris, 1970.

- Philippe Laurent : Émiland Gauthey, ingénieur en Bourgogne, dans Monuments historiques, avril-, no 150-151.

- Anne Coste : Un Ingénieur des Lumières, Émiland-Marie Gauthey, Presses de l’École nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 1993 (279 pages). (ISBN 2859782044).

- Marie-Thérèse Girardi : Émiland Gauthey, 1732-1806 : le grand bâtisseur bourguignon, édité par le lycée polyvalent Émiland Gauthey, 1995.

- Alain Dessertenne : « Émiland Gauthey et Pierre-Jean Guillemot », article paru dans la revue « Images de Saône-et-Loire » no 152 de (pages 13 à 17).

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative au spectacle :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Structurae : Émiland-Marie Gauthey