Canal du Centre (France)

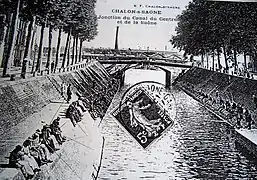

Le canal du Centre, aussi connu comme canal du Charolais, relie les vallées de la Loire et de la Saône. Il a été créé entre 1783 et 1793 par la volonté des États de Bourgogne sur le projet de son ingénieur en chef Émiland Gauthey. Il a établi la jonction entre la Saône à Chalon-sur-Saône et la Loire à Digoin.

| Canal du Centre | |

Le canal du Centre à Saint-Léger-sur-Dheune | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | France |

| Coordonnées | 46° 47′ 53″ N, 4° 52′ 48″ E |

| Début | Saône à Chalon-sur-Saône |

| Fin | Canal latéral à la Loire à Digoin |

| Traverse | Saône-et-Loire |

| Caractéristiques | |

| Longueur d'origine | 114 km |

| Longueur actuelle | 112,125 km |

| Altitudes | Début : 179 m Fin : 235 m Maximale : 301 m Minimale : 179 m |

| Dénivelé | 122 m |

| Gabarit | Freycinet |

| Infrastructures | |

| Ponts-canaux | 1 |

| Écluses | 61 |

| Hauteur des chutes d'écluses | Moyenne : 2,60 m Maximale : 10 m |

| Histoire | |

| Année début travaux | 1784 |

| Année d'ouverture | 1791 |

| Commanditaire | États de Bourgogne |

| Constructeur | Émiland Gauthey |

Il a été modernisé à la fin du XIXe siècle dans le cadre du plan Freycinet. Il comportait, sur ses 114 km, 64 écluses de part et d’autre du bief de partage de Longpendu ; les péniches pouvaient être chargées à 300 tonnes. Le problème de l’alimentation en eau a été résolu par la création progressive de réservoirs d’alimentation et, dans les années 1950, par des chaînes de pompage.

Il a favorisé l’industrialisation de la dépression Dheune-Bourbince en attirant sur ses rives de nombreuses entreprises de matériaux de construction dont la tuile a connu la plus large diffusion et la céramique a été la plus emblématique. Elles étaient surtout concentrées aux deux extrémités du canal autour des pôles de Digoin-Paray-le-Monial et de Chagny. Plus encore, le canal a permis l’exploitation massive et durable du bassin houiller dit de Blanzy dans sa partie centrale où est née la ville de Montceau-les-Mines ainsi que le développement du pôle sidérurgique du Creusot. Le déclin de la navigation a commencé après la Seconde Guerre mondiale et a été accéléré par la concurrence du rail et de la route. L’épuisement du gisement de charbon des Houillères du Bassin de Blanzy a signé l’arrêt définitif du trafic de marchandises à partir de 1993.

De nos jours, le canal reste une remarquable valeur patrimoniale et a trouvé une nouvelle vocation dans le tourisme nautique, du mois d’avril au mois de septembre, localement sous la forme de croisières autour de Digoin mais les plaisanciers au long cours peuvent transiter sur l’ensemble du territoire national.

La création du canal

C’est avant tout par l’existence du canal du Centre que la mémoire d'Émiland Gauthey s’impose à nos contemporains. Mais c’est aussi en menant cette entreprise à son terme en un temps record qu’il a su faire la preuve de sa ténacité et de sa maîtrise professionnelle. Car il a dû d’abord convaincre les autorités qui n’étaient pas forcément acquises à l’idée de sa nécessaire réalisation. Sans doute, grâce à l’anglomanie ambiante à la fin du XVIIIe siècle[1] – on a pu même parler d’une véritable fascination par ce modèle d’Outre-manche[2]- l’opinion était, elle, favorable au projet. Mais le nouvel ingénieur en chef devait lever bien des obstacles techniques et financiers pour convaincre les États de Bourgogne de se lancer dans une telle entreprise.

Junctio triplex

On était conscient, à Dijon, de la situation géographique privilégiée de la province. Mais la première difficulté résultait de l’embarras même qui en découlait et de la priorité à établir entre les différentes liaisons possibles. En 1784 sera frappée la médaille annonçant ambitieusement : « Utriusque maris, junctio triplex » - triple jonction entre l’une et l’autre mers : les écluses du canal du Charolais expliciteront cette expression par leur dénomination, Océan sur le versant ligérien ; Méditerranée sur le versant rhodanien. Dans l’esprit des autorités, la liaison avec le Rhin par la Porte de Bourgogne entre Vosges et Jura n’était sûrement pas prioritaire d’autant qu’elle supposait la collaboration de la Franche-Comté. De surcroît, c’est le marché parisien qu’il s’agissait de mieux desservir. De fait, seul devait être amorcé en 1784 le court tronçon entre Saint-Jean-de-Losne sur la Saône et Dole sur le Doubs. Son prolongement jusqu’au Rhin ne sera terminé qu’en 1832. Mais en direction de Paris, l’option restait ouverte soit d’une jonction directe avec le bassin de la Seine par le seuil de Bourgogne soit d’une jonction indirecte par la dépression Dheune-Bourbince, la Loire et le canal de Briare[3].

Le triomphe du technicien

Le choix de la deuxième solution devrait paraître évident au seul énoncé de ces données comparatives : une longueur de 114 km pour le canal du Charolais (notre canal du Centre) contre 183 pour le canal de Bourgogne ; des dénivellations respectives maximales de 130 et de 200 mètres entre le point le plus bas et le bief de partage des eaux ; 80 écluses contre 183[4]. Restait à convaincre le tout puissant Perronet, fondateur de l’École nationale des ponts et chaussées, qui mettait en doute la possibilité d’une alimentation suffisante du canal du Charolais au bief de partage des eaux. « Les 300 pouces d’eau que peut donner l’étang de Longpendu sont insuffisants face aux 1 500 pouces que l’on peut rassembler au seuil de Pouilly-en-Auxois[3]. » Il pouvait compter, bien entendu, sur l’appui des autorités de la ville de Dijon, placée sur le tracé du canal. Finalement, Gauthey fit prévaloir son point de vue en levant cette objection alors qu’on lui opposait encore les médiocres conditions de navigation entre les bancs de sable mouvants dans le lit naturel de la Loire entre Digoin et l’entrée du canal de Briare, le halage impossible sur les rives du fleuve. De leur côté, les Chalonnais ne pouvaient qu’applaudir à ce choix d’autant que leur ville avait été retenue comme point d’aboutissement alors que la solution la plus naturelle aurait été de suivre le cours de la Dheune jusqu’à son confluent avec la Saône à Chagny. Il n’était plus question désormais du canal de Bourgogne dont seule devait être amorcée en 1781 la courte section entre Saint-Jean-de-Losne et Dijon.

La solution du financement

L’entreprise paraissait gigantesque pour l’époque : 114 km de tranchées, 80 écluses, 71 ponts, 76 aqueducs, 3 rigoles d’alimentation, 68 maisons d’éclusiers, 125 aqueducs sous le canal[5]. Il fallait prouver la rentabilité d’un tel investissement. Le colonel Charles-Antoine Brancion et son frère, le capitaine Pierre-Anne, avaient été les premiers à établir un bilan estimatif des dépenses et des recettes dès qu’ils eurent été autorisés en 1775 à lancer ce projet avant d’obtenir en 1781 la caution des États de Bourgogne. Lorsqu’il s’est livré à la même étude, Gauthey n’est pas apparu comme leur concurrent et ils en sont venus même à collaborer. Son mémoire de 1778 est, ce qu’on pourrait appeler avant l’heure, une véritable étude des marchés lyonnais et parisien. Étaient estimées avec précision les quantités de vins, bois, charbon de terre (dont l’exploitation avait commencé dans le secteur de Montcenis-Le Creusot) accessoirement le fer des forges, le seigle… qui nourriraient le trafic et donc les revenus tirés des droits de péage[6]. Il restait à emporter la conviction des États de Bourgogne puis l’aval du pouvoir royal. Dès 1779 l’Assemblée des Ponts et chaussées avait émis les plus grandes réserves sur la validité du projet des frères Brancion. On en est même venu à s’interroger sur leur capacité à verser dès le démarrage des travaux les indemnités d’expropriation. Au terme de longues tergiversations, après que les députés du Commerce eurent exprimé le vœu que la province aille chercher une compagnie plus riche et plus sûre, ou mieux, que la province elle-même emprunte pour son propre compte, le contrôleur général des finances Jean-François Joly de Fleury trancha en faveur des États de Bourgogne. Un édit royal de vint confirmer cette décision. Vaines furent les protestations des frères Brancion auprès des États en [7]. Mais Gauthey était automatiquement désigné pour la conduite des travaux. Le succès de l’emprunt bénéficia du concours inattendu du gouverneur de la province, le prince Louis-Joseph de Condé qui ne s’est pas cantonné, en l’occurrence, dans son rôle de militaire. On en jugera par le fait que les souscripteurs ont afflué en très grand nombre de… Chantilly, sa résidence habituelle. Mais le plus célèbre d'entre eux est sans doute le naturaliste Buffon, natif de Montbard[8].

La main-d’œuvre

Le maréchal de Ségur, ministre de la guerre, autorisa l’emploi de la troupe et les premiers travaux furent exécutés pendant trois ans sur deux chantiers : du côté de Chalon par le régiment de Monsieur, frère du roi, venu de Metz et, du côté de Paray-le-Monial, par le régiment du Beaujolais. L'effectif était renouvelé en principe tous les quinze jours.

Ces 750 soldats sans qualification réalisèrent uniquement des terrassements. La main-d'œuvre civile (on disait les pionniers) recrutée sur place était constituée en équipes sous la conduite de maîtres-pionniers. Les ouvrages d'art comme les écluses furent confiés à des entrepreneurs aux compétences reconnus venus pour beaucoup du Velay et d’Auvergne. Au total, jusqu’à 1 200 ouvriers s’activèrent simultanément sur le chantier. Depuis son quartier général de Bissey-sous-Cruchaud Gauthey veilla avec le plus grand soin à l’avancement régulier des travaux, au règlement des salaires, à la prise en charge des malades et des accidentés par les hôpitaux aux frais des États de Bourgogne[9] - [10].

Bilan

Les souscripteurs y ont-ils trouvé leur compte ? La question reste posée. En revanche, à terme, le pari de Gauthey s’est révélé remarquablement justifié. Grâce au canal du Centre, l’axe Dheune-Bourbince devait connaître au XIXe siècle et jusqu’aux années 1950 un développement considérable. L’exploitation du bassin houiller du Creusot-Blanzy-Montceau-les-Mines s’en est trouvée grandement facilitée. Et il est normal d’attribuer au canal le développement de nombre d’activités induites, en particulier la métallurgie du Creusot et les industries telluriques (faïenceries, fabriques de briques et tuiles) qui ont prospéré de Chagny à Digoin sur les berges du canal[11].

Caractéristiques physiques

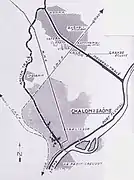

Le tracé du canal du Centre a été dicté par les conditions naturelles du relief et de l’hydrographie. Il emprunte la dépression hercynienne nord-est/sud-ouest drainée par la Dheune en direction de la Saône et par la Bourbince en direction de la Loire. Seule exception notoire : à Chagny il cesse d’emprunter la vallée de la Dheune jusqu’à sa confluence avec la Saône à Chagny et prend la direction du sud-est pour rejoindre la rivière à Chalon-sur-Saône en suivant le cours de la Thalie. Gauthey pouvait justifier son choix par des considérations financières : l’itinéraire est réduit de plusieurs kilomètres pour la navigation en direction de l’axe séquano-rhodanien. Les importants droits de péage perçus à l’époque entre Verdun-sur-le-Doubs et Chalon seraient évités. On s’accorde cependant pour reconnaître que Gauthey, très attaché à sa ville natale, s’est conformé aux sollicitations pressantes du lobby chalonnais[5].

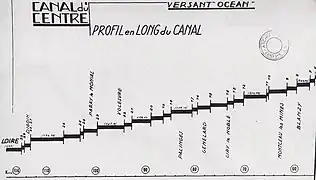

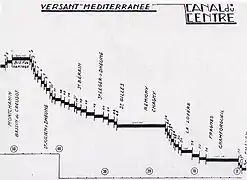

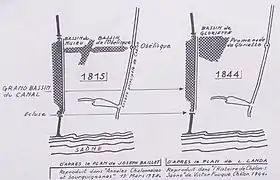

Le profil en long est très dissymétrique de part et d’autre du seuil de partage des eaux à l’étang de Longpendu dont le bief de 4 km est à l’altitude de 301 mètres[12]. Sur le versant Méditerranée (c’est le nom officiel), la Saône coule à l’altitude de 179 mètres et la dénivellation à rattraper est de 112 mètres sur une distance de 48 km. La pente est donc beaucoup plus accentuée que sur le versant Océan (autre dénomination officielle) long de 62 km en direction de la Loire, dont le lit naturel est à 223 mètres. Mais la dénivellation de 78 mètres a été ramenée à 66 mètres en 1835 : cette date est celle de la création du pont-canal dans le cadre des travaux du canal latéral à la Loire et la descente directe dans le lit du fleuve a alors été abandonnée[13].

En exécution du plan Freycinet le canal du Centre comportait 63 écluses, au lieu des 83 d’origine, distantes en moyenne de 1 700 mètres. Mais on retrouve l’opposition entre les deux versants. Du côté Méditerranée les écluses sont plus nombreuses (37) et les écarts plus grands et plus grandes les différences : on y trouve à la fois le bief le plus long (11 km) entre Saint-Gilles et l’aval de Chagny et le plus court . Dans sa partie la plus accidentée au droit de la commune d'Ecuisses, 7 écluses se succèdent sur 4 km (8 avant Freycinet). On ne compte plus que 26 des 30 écluses d'origine sur le versant Océan, depuis la suppression des quatre par lesquelles le canal se raccordait alors avec le lit de la Loire[13].

Les conditions de la navigation découlaient des normes retenues par le plan Freycinet : longueur des écluses de 38,5 mètres, largeur de 5,20 mètres. La profondeur des biefs (le mouillage) est de 2,20 mètres mais le tirant d’eau était limité à 1,8 mètre avec une marge de 40 cm sous la quille (le pied de pilote). Sous les ponts la hauteur libre était de 3,70 mètres. La péniche classiquement adaptée à ces normes pouvait charger à 300 tonnes. La vitesse de circulation, depuis la généralisation des péniches automotrices qui avaient succédé au halage depuis la berge, était limitée à 6 km/h. Précaution fort utile afin d’éviter l’érosion des berges par batillage. Cette vitesse était naturellement plus réduite aux approches d’une écluse, voire sur la longueur d’un bief entier trop court pour une montée en régime de croisière. Il fallait compter au total un minimum de 3 jours pour les péniches en transit[13].

On trouvera une consolation à ces performances qui paraissent peu flatteuses par comparaison avec les axes fluviaux majeurs en rappelant que le canal de Bourgogne, mis en service en 1832, dont on avait pensé faire le concurrent du canal du Centre, a des caractéristiques plus handicapantes : une longueur de 242 km, une dénivellation de 295 mètres du côté du réseau de la Seine à rattraper par 189 écluses ; de 196 mètres du côté de la Saône avec 83 écluses. Le seuil de partage des eaux de Pouilly-en-Auxois est, en effet, à 378 mètres. Encore est-il franchi par un tunnel de 3,3 km dans lequel les péniches, qui ont interdiction d’utiliser leur moteur, étaient tractées par un toueur[3].

Ancienne écluse et ancienne péniche à Écuisses.

Ancienne écluse et ancienne péniche à Écuisses.

Le canal à Digoin avant le pont-canal[12].

Le canal à Digoin avant le pont-canal[12]. L'écluse de Crissey.

L'écluse de Crissey.

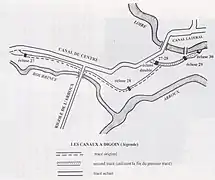

Depuis sa création, le tracé du canal a bénéficié de deux modifications à chacune de ses extrémités. À Digoin, il se raccordait directement à la Loire, considérée à l’époque comme navigable, au nord de la ville. Mais depuis la construction en 1835 du pont-canal dans la continuité du canal latéral à la Loire (la jonction avec le canal de Roanne à Digoin est réalisée un peu plus loin dans le département de l'Allier, à Chavane), l’ancien tracé de 4 km et ses 4 écluses ont été abandonnés[11]. Du côté de la Saône ont été entrepris en 1951 les travaux de déviation au nord de l’agglomération de Chalon-sur-Saône. Ils ont été achevés en . La traversée de Chalon présentait de multiples inconvénients. Pour peu que le niveau de la Saône montât, les bateaux étaient prisonniers du canal à cause de l'insuffisante haute libre au-dessous du pont de la route nationale 6 au débouché dans la rivière. Corseté par la ville le port n’était susceptible d’aucun agrandissement et, de leur côté les urbanistes se voyaient limités par ce no man’s land au cœur de la ville. A cette déviation la navigation a trouvé son compte par un raccourci de 1,9 km et grâce au remplacement de trois écluses par l'unique écluse de Crissey, haute de 10,76 mètres et à commandes électriques. Les industriels n’ont pas été oubliés : la Chambre de commerce a aménagé une zone de 140 ha à l’amont immédiat de l’écluse, en communication facile avec le port fluvial, ses engins de manutention, ses aires de stockage et son slip way[13]. Cependant, les vieux Chalonnais restent inconsolables en se remémorant le canal d'antan remplacé par un boulevard saturé de voitures ; l'oubli dans lequel est relégué son illustre créateur. Ils imaginent, depuis le développement du tourisme fluvial, la commodité pour les plaisanciers d'un port en centre-ville que ne saurait égaler celui créé en pleine rivière dans le bras Saint-Laurent soumis aux caprices des crues ou des étiages.

La jonction du canal à la Saône

La jonction du canal à la Saône Les bassins de Chalon.

Les bassins de Chalon. Plaque Gauthey

Plaque Gauthey Ancien et nouveau tracés à Chalon.

Ancien et nouveau tracés à Chalon.

L'alimentation

L’alimentation en eau du canal a posé dès l’origine un problème fondamental puisque la continuité du trafic en dépendait et c’est sur ce critère que Gauthey, nommé Ingénieur en chef des États de Bourgogne en 1782, a emporté la conviction des États en faveur du canal du Charolais, contre l’avis de Jean-Rodolphe Perronet (1708-1794), premier ingénieur du roi depuis 1763, qui penchait pour le tracé du canal de Bourgogne par Pouilly-en-Auxois[15]. C’est au niveau du bief de partage que la démonstration devait être faite d’un approvisionnement suffisant alors qu’on est à la naissance des bassins-versants de la Dheune et de la Bourbince ! D’autant qu’à l’époque, le transit, nécessitant une double éclusée, semblait devoir constituer l’essentiel des mouvements. Qu’une stèle à la mémoire du créateur ait été érigée au seuil de Longpendu est une marque de reconnaissance symbolique du mérite du créateur. Lors de l’inauguration en 1793 ont été mis à contribution les étangs naturels, nombreux à ce niveau : étang de Longpendu lui-même dans lequel a été aménagé le bief de partage et isolé par une digue[16] ; étangs Neuf et Saint-Pierre rachetés par l’État en 1804, étangs de Montchanin et de Corne-aux-Vilains. Ont également été créés les deux étangs artificiels Berthaud et de la Muette. La capacité de stockage de l’ensemble de 150 000 m3 restait très modeste[13].

Des ressources supplémentaires ont été apportées tout au long du XIXe siècle. Au bief de partage, l’étang de Torcy-Vieux a constitué un apport de 2,5 millions de m3 ; celui de Torcy-Neuf date du plan Freycinet (1883-1887) mais sa capacité a été portée par la suite à 9,3 millions de m3. Sur le versant Océan a été mis en service en 1870 l’étang du Plessis, aujourd’hui intégré dans le cadre urbain de Montceau-les-Mines, d’autant plus précieux que l’étendue de son bassin-versant permet cinq remplissages par an. On n’en peut dire autant, sur le versant Méditerranée, de l’étang de Montaubry créé entre 1859 et 1861 : il fait illusion par sa superficie mais sa vaste réserve de 5 millions de m3 ne peut se renouveler que tous les 17 mois. Ajoutons à ces apports les prises d’eau en rivière : celles sur la Dheune et la Bourbince ont été complétées en 1875 par celle sur l’Arroux grâce à une rigole de 14 km à partir de Gueugnon. Au total, en 1914, à la veille de la Grande Guerre, la capacité totale de stockage était de 22 millions de m3 dont 16 au bief de partage[13]

Le service des Ponts-et-Chaussées semblait se satisfaire de la situation lorsque son représentant affirmait en 1934 : « Grâce aux réservoirs et accessoirement aux prises d’eau en rivière, le canal du Centre est actuellement assez bien alimenté eu égard à son trafic. » Les interruptions de la navigation, dont la plus grave lors de la grande sécheresse de 1921, lui paraissaient supportables. Pourquoi, dans ces conditions, une remise en cause après 1945 ? D’une part, ces interruptions de trafic en cas de sécheresse prolongée étaient de moins en moins supportées. D’autre part et surtout devaient être prises en compte les nouvelles conditions de la navigation et, plus précisément, la généralisation des automoteurs : le mouvement de leurs hélices accentuait le phénomène de batillage et donc l’érosion des berges à leur base. Pour s’en prémunir, la solution a été de hausser le niveau de l’eau dans les biefs à la hauteur de 2,20 m. Les péniches n’étant pas pour autant autorisées à augmenter leur chargement et donc leur tirant d’eau, la marge de 20 cm sous la sole (le pied de pilote) était portée de 20 à 35 ou 40 cm[13]. Ces nouveaux besoins appelaient de nouvelles solutions. Peu à peu s'est imposée celle des chaînes de pompage qui repose sur une sorte de recyclage de l'eau. La première a été réalisée entre 1951 et 1953. L'eau puisée dans la Saône, au rythme de 1 000 litres/seconde a été refoulée jusqu'au grand bief de Chagny dans une conduite de 13 km. Les résultats obtenus s'avérant très satisfaisants, on est passé à la réalisation d'une deuxième chaîne. 300 litres étaient repris chaque seconde dans l'étang de Montaubry et refoulés sur une hauteur de 30 mètres jusque dans l'étang de Longpendu, au bief de partage, par une conduite de 4,8 km. Les travaux ont duré de 1957 à . On envisageait d'aménager une troisième chaîne : 700 litres seraient refoulés du grand bief du Chagny jusqu'à l'étang de Montaubry par une conduite de 15 km mais le recul du trafic l'a rendue inutile[13].

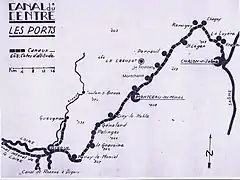

Les ports

Au début du XXe siècle, dans une vingtaine de ports, le trafic sur le canal du Centre dépassait les 10 000 tonnes. On en comptait encore 17 entre les deux guerres mondiales mais d’importance fort inégale. On peut les regrouper géographiquement en trois ensembles autour des villes de Digoin, Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône.

Le pôle digoinais

Ce pôle bénéficiait d’une bonne irrigation en voies navigables depuis le raccordement du canal du Centre avec le canal de Roanne à Digoin et avec le canal latéral à la Loire nouvellement créés en 1835 grâce au pont-canal. Parmi les grandes entreprises, les Forges de Gueugnon ont été les premières à manifester de l’intérêt pour une desserte fluviale. Elles avaient été fondées dès 1725 par le marquis de Latour-Maubourg pour bénéficier à la fois des forêts locales dont elles tiraient leur combustible, de gisements locaux de minerai de fer et de la force motrice de l’Arroux. Mais l’affaire végétait depuis plus d’un siècle et n’employait que 60 personnes. Trouveraient-elles un second souffle en se raccordant au canal du Centre ? La famille Championnet qui venait d’en faire l’acquisition a entrepris à cette fin en 1869 le creusement des 14 km de la rigole de l'Arroux qui entra en service en 1875. Pari gagné : l’effectif a bondi à 600 en 1888[13].

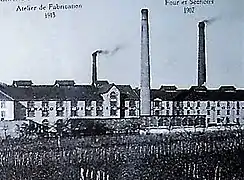

La présence du canal a été la motivation principale des Faïenceries de Sarreguemines et Vitry-le-François lors de leur installation à Digoin en 1876 avec la volonté de se rapprocher de la clientèle du sud de la France. Quand, en 1917, la Compagnie Générale de Construction de Fours a obéi à la même préoccupation s’y ajoutait l’impérieuse nécessité de compenser la perte de ses centres normaux d’approvisionnement situés dans la zone du front[13]. 21 ans plus tard c’est toujours la même motivation (se rapprocher des marchés méridionaux) qui a dicté le choix de Vitry-en-Charollais, à 4 km à l’ouest de Paray-le-Monial par la société Eternit dont la maison-mère était à Prouvy près de Valenciennes. Les travaux commencés en 1938 seront achevés en pleine guerre mondiale (1942). A ces trois cas de croissance interne, il faut ajouter deux initiatives locales à Paray-le-Monial même : Cerabati, producteur de céramiques dès la fin du XIXe siècle et Fauchon-Baudot, spécialisé dans les produits réfractaires[13]

Le poids de ces industries dans l’économie locale se mesurait encore au milieu des années 1950 par le nombre d’emplois : 2 800 à Gueugnon ; à Digoin 1145 et 625 respectivement aux Faïenceries et à la Compagnie Générale de Construction de Fours ; 700 à Eternit : 5270 au total[13].

Ces entreprises recouraient au canal beaucoup plus pour leur approvisionnement en matières premières pondéreuses que pour les livraisons à la clientèle. En 1957, la Compagnie générale de Fours recevait encore par péniches 8 000 tonnes des Houillères de Blanzy, 4 000 tonnes d’argile et autres produits siliceux de provenances diverses. Ce qui justifiait l’existence d’un double quai de déchargement de 80 mètres de long. Ce type de fonctionnement avait même été programmé dès le départ par Eternit, la dernière venue des grands clients du canal. Elle recevait exclusivement par voie d’eau le charbon de Montceau-les-Mines pour le séchage des plaques, l’amiante de Rhodésie, d’URSS ou du Canada depuis le port d’Anvers, le ciment de Beffes, dans le Cher, en un va-et-vient incessant de péniches louées à la CGNHPLM (Compagnie Générale de Navigation du Havre à Paris à Lyon et à Marseille). Mais les expéditions à la clientèle par lots fractionnés échappaient totalement au canal ! Le cas des Forges de Gueugnon qui ont renoncé au canal au début des années 1950 est spécifique. En , on a assisté au déchirage des derniers berrichons, ces petites péniches adaptées au gabarit de la rigole d'Arroux qui ne répondait évidemment plus aux exigences du trafic moderne. Les Forges devaient elles-mêmes mettre leurs bateaux sur cale pour les réparations faute de chantier adapté. De surcroît, on n’évitait pas tout transbordement, le terminal étant à près de 1 km des Forges (certains réussissaient parfois l'exploit de joindre directement l'usine en empruntant le lit même de la rivière !). Ajoutons aux inconvénients la lenteur du trafic (6 jours aller-retour entre Gueugnon et Montceau-les-Mines). En recourant au canal, elles avaient saisi une opportunité mais leurs aciers hautement valorisés pouvaient supporter des coûts de transport élevés[13].

Le pôle montcellien

Une fois quittée Paray-le-Monial, sur une quarantaine de kilomètres, les péniches ne marquaient plus d’arrêts dès les années 1950 : toutes activités industrielles avaient cessé à La Gravoine, Palinges et Génelard. Le contraste n’en était que plus vif avec le spectacle offert dès l’arrivée dans l’agglomération de Montceau-les-Mines.

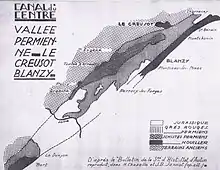

La référence à la structure géologique du bassin houiller et à l’histoire de son exploitation est indispensable. Le gisement de charbon affleure selon la direction nord-est-sud-ouest parallèle au canal que lui a imprimé le plissement hercynien. Il affecte ici la forme d’une gouttière synclinale dont seules affleurent les bordures latérales[13]. L’exploitation du charbon a débuté sur sa bordure nord avant même la Révolution française mais elle n’a pris de l’importance qu’après sa valorisation sous forme de coke, selon la méthode anglaise, combustible de choix pour les industries métallurgiques et la verrerie qui sont à l’origine de la ville du Creusot[6]. Gauthey avait eu sur le développement possible de ce foyer industriel des propos prémonitoires : « Le Charolais abonde en bois, produits du sol, charbon de terre… qui auront grand débit si on peut les transporter par eau. Le Charolais possède aussi de nombreuses forges et plusieurs hauts fourneaux, sans compter ceux projetés qui n’attendent qu’un moyen de transport à leur taille pour naître et se développer[17]. »

Les États de Bourgogne étaient conscients de la nécessité de désenclaver cet ensemble industriel en lui assurant une liaison commode avec la voie d’eau éloignée d’une dizaine de kilomètres. Gauthey avait dès 1787 reçu mission d’opérer ce raccordement par la création d’une rigole branchée sur le canal à Montchanin. Elle a été réalisée difficilement. Une écluse en commandait l'accès (elle est hors service mais toujours visible) ; il a fallu percer une galerie souterraine de 1 267 mètres ; elle ne conduisait que jusqu’à l’étang de Torcy. Son prolongement jusqu’au Creusot ne donnant pas satisfaction, le problème n’a été finalement résolu que par liaison ferroviaire d’abord hippomobile en 1839 puis par locomotive à vapeur en 1859. Les établissements Schneider, qui avaient financé ces travaux, sont devenus désormais des clients fidèles de la voie d’eau depuis Montchanin où avait été créé le port de Bois Bretoux. A la veille de la Grande Guerre on y manutentionnait de 250 à 300 000 tonnes de marchandises, essentiellement des produits sidérurgiques[6].

Passons à la période de l’entre-deux guerres. Bien que paraissant modeste par rapport au tonnage traité dans le port de Montceau-les-Mines, le secteur de Montchanin s’inscrivait pour 120 000 tonnes au Bois-Bretoux dans les années 1929-1937, cette moyenne occultant un profond déclin par rapport au maximum de 228 000 tonnes en 1931. La maison Schneider n’était plus la seule, et depuis longtemps, à animer les berges du canal dans ce même secteur. Leur exemple avait été suivi sous le second Empire par la société Perrusson à Écuisses, spécialisée dans la céramique de grande qualité puis par les Grandes Tuileries de Bourgogne à Montchanin. Écuisses, classé à part dans les statistiques portuaires, apportait 34 000 tonnes supplémentaires au trafic du canal sur un rythme soutenu[13].

Montceau-les-Mines : siège des HBB.

Montceau-les-Mines : siège des HBB. Lavoir des Chavannes à Montceau-les-Mines.

Lavoir des Chavannes à Montceau-les-Mines. Centrale de Lucy à Montceau-les-Mines.

Centrale de Lucy à Montceau-les-Mines.

Sur la bordure sud de la gouttière synclinale le charbon affleure massivement, de Montchanin à Sanvignes en passant par Blanzy et Montceau-les-Mines au contact au contact immédiat du canal du Centre. Cependant, le besoin d’extraction s’est fait sentir plus tardivement que dans le secteur du Creusot où il était indispensable au fonctionnement des Forges. Faute de clientèle sur place, la houille y fut d’emblée destinée aux marchés extérieurs approvisionnés par voie fluviale. On peut dater l’exploitation massive de la création de la Compagnie de Blanzy en 1832 alors que les abords du canal étaient encore déserts : la commune de Montceau-les-Mines ne sera créée qu’en 1856 ! Cette compagnie se mua en entreprise de transports avec sa propre flotte, qui compta jusqu’à 420 bateaux en 1857, et son bassin de radoub. Elle ne limitait pas son activité à la livraison de son charbon mais assurait un service de remorquage sur la Saône ou la Loire[13]. Les imposants bâtiments de la direction ont été construits face au centre-ville de Montceau sur la rive nord du canal ainsi que la maison du directeur. Certains puits de mine y dressaient leur chevalement dont celui des Alouettes, point de départ des grandes manifestations ouvrières. Un peu à l’écart le lavoir des Chavannes, le plus grand du monde à sa création en 1930, était le cœur de l’activité fluviale. Il s’y chargeait chaque jour l’équivalent de 7 péniches de 250 tonnes en moyenne à destination d’Anvers, Rouen, Épinal ou Lyon. La centrale thermique de Lucy avait été créée à proximité. Si le trafic du million de tonnes atteint en 1936 n’a plus été dépassé ni la moyenne annuelle de l’avant-guerre (823 000 tonnes), le record annuel de l’après-guerre (1950-57) s’établissait encore à 823 000 tonnes et sa moyenne annuelle à 715 000 tonnes soit 75 % de l’activité du canal du Centre[13].

Le pôle chalonnais

À partir d’Écuisses dont l’altitude est proche de celle du seuil de partage des eaux, tout au long de la rapide descente de la vallée de la Dheune, à Perreuil, Saint-Léger-sur-Dheune et Remigny ont prospéré un temps de petites entreprises de matériaux de construction. Au grand bief de Chagny commence véritablement la plaine où les conditions deviennent plus favorables au développement industriel. Le pôle chalonnais se réduit en fait à la ville elle-même et à Chagny où ont prospéré des verreries de 1861 à 1881. A cette date, leur relais a été pris par les Grandes Tuileries de Bourgogne. Elles étaient tributaires du canal pour leur approvisionnement en charbon de Montceau-les-Mines et livraient une partie de leur production par la voie d’eau jusqu’en région parisienne. Mais on a assisté au rapide déclin de ce trafic qui avait quasiment disparu en 1957[13].

L'obélisque de 1787.

L'obélisque de 1787. Plaque commémorative en l'honneur de Gauthey.

Plaque commémorative en l'honneur de Gauthey. Les industries de Chalon-sur-Saône.

Les industries de Chalon-sur-Saône.

Gauthey avait un véritable attachement pour sa ville natale dont il avait fait le débouché du canal sur la Saône. Sans attendre l’achèvement des travaux, il a tenu à marquer l’événement en érigeant en 1787 un obélisque, selon la mode orientaliste de l’époque, au cœur de la cité. Sous l’Empire (1805) y ont été creusés le Grand bassin à l’ouest, et deux petits bassins à l’est. On peut affirmer que la vocation industrielle de Chalon, jusqu’alors réputée comme place de commerce, est née du canal du Centre[13]. C’est d’abord en bordure du canal et de ses bassins que se sont installées les premières entreprises, toujours présentes vers 1950. Peu après avoir pris en main les destinées métallurgiques du Creusot, en 1839, Schneider a compris tout l’avantage d’une présence sur le grand axe Saône-Rhône et l’usine du Petit Creusot, fondée en 1839, ne devait pas tarder à devenir la plus grosse affaire de l’agglomération chalonnaise. Et quand Saint-Gobain, en 1912, installe à son tour sa verrerie qui devait devenir le deuxième plus gros employeur de la ville, c’est encore en bord de canal pour profiter des avantages offerts par la voie d’eau. On peut ainsi affirmer que grâce au canal, ce secteur de la Bourgogne est entré de plain-pied dans la première révolution industrielle, celle du charbon. Les industries chalonnaises n’ont pas été les seules à s’approvisionner à bas prix dans un bassin houiller proche. Il faut ajouter d’importantes affaires commerciales. La Charbonnière de Saône-et-Loire recevait par sa propre flotte de 12 à 18 000 tonnes de houille depuis Montceau. Les chineurs allaient la revendre à la criée à travers les rues. Les Houillères de Blanzy y tenaient un dépôt où allaient s’approvisionner les négociants en gros. L’usine à gaz et la centrale thermique depuis 1929 faisaient venir leur combustible de Montceau et parfois de Decize, sur la Loire. Ajoutons comme autre exemples des diverses matières pondéreuses véhiculées par les péniches le Petit-Creusot qui n’aurait pu fonctionner sans les livraisons de produits métallurgiques en provenance de sa maison-mère. La Compagnie Saint-Gobain, propriétaire de sa propre flotte, recevait en moyenne chaque année les sables spéciaux en provenance de Nemours en Seine-et-Marne (encore 3 400 tonnes en 1958) ; le carbonate de soude (près de 6 000 tonnes la même année) acheté en Lorraine, à Varangéville ou dans la proche usine Solvay de Tavaux, le calcin (débris de verre) de diverses provenances. Au total son port privé manutentionnait plus de 40 000 tonnes de marchandises[18].

Cependant, au milieu des années 1950, le recul du trafic fluvial était déjà bien amorcé. En prévision de la suppression du canal dans la ville même la Société de Dragages livrant 220 000 tonnes de sable et gravier s’était réinstallée dans le port fluvial sur la Saône. Elle avait été imitée par l’entreprise Delaroche qui recevait en 1956 ses derniers sacs de ciment d’Origny-Sainte-Benoite dans l’Aisne. Quant aux nombreuses affaires, comme Kodak, installées de part et d’autre du nouveau tracé du canal au nord de la ville, elles n’étaient guère clientes de la voie d’eau mais seulement à la recherche de vastes terrains bon marché[19].

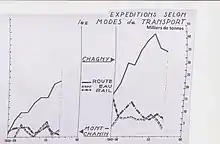

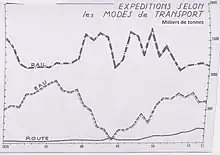

Trafic

La fréquentation du canal restait assez considérable dans les années 1950. Les éclusiers étaient à la manœuvre quotidiennement - seul le étant chômé - pour 14 péniches en moyenne contre 27 avant la guerre mais on ne peut s’en tenir à ce chiffre pour mesurer l’intensité du trafic car les chargements étaient nettement plus lourds de 30 à 40 tonnes. Les tonnages globaux sont donc plus significatifs. La même comparaison fait apparaître un recul global du trafic après la guerre mais avec une constante augmentation pour les deux périodes et des maxima respectifs de 1,7 et 1,2 million de tonnes en 1936 et 1955 ; si l’on prend en compte le nombre moyen de kilomètres parcourus on peut estimer que le trafic n'était plus que de 70 à 75 %[13].

Contrairement aux prévisions du créateur du canal, le transit entre Saône et Loire n’a jamais représenté qu’une part minime du trafic, de l’ordre de 10 % après comme avant la guerre. Les mariniers répugnant à assumer un rôle de caboteurs, en quelque sorte, entre deux ports du canal, le trafic intérieur était encore moins significatif et en régression sur le demi-siècle : de 16 % à 10 % environ entre l’avant et l’après-guerre. Les trajets à longue distance avaient la préférence des mariniers qui ne rechignaient pas à assurer la desserte avec des ports lointains car ils étaient presque assurés d’avoir un fret de retour. Les déchargements, selon la terminologie officielle traduits en arrivages sur la figure représentaient en moyenne un cinquième du trafic dans les années 1950, en recul par rapport aux années 1930 (25 %). Le pourcentage des chargements (ou expéditions) était, lui, en nette progression (59 % en moyenne annuelle contre 50 %[13].

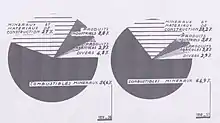

L’Office National de la Navigation classait les marchandises en dix groupes. Ses statistiques font apparaître une écrasante prépondérance pour les combustibles minéraux, en fait le charbon des HBB (Houillères du Bassin de Blanzy), prépondérance de plus en plus marquée puisque leur part est passée de 56,6 % à 64,9 % en moyenne annuelle d’une période à l’autre. Une fois ajoutés les matériaux de construction (sable, briques, tuiles, ciment, etc.) qui, bien qu’en recul, représentaient encore 23,2 % après la guerre contre 27 %, on constatera une faible variété dans le trafic et peu de place pour tous les autres types de marchandises[13].

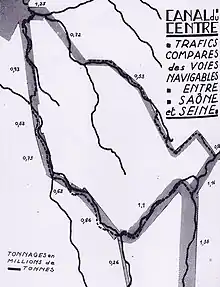

La préférence de Gauthey pour le canal du Charolais était fondée sur la certitude que les conditions de navigation y seraient meilleures que celles offertes par le canal de Bourgogne. Les perspectives lui semblaient aussi plus favorables économiquement du fait des ressources naturelles susceptibles de nourrir le trafic. Son intuition a été confirmée. La supériorité du canal du Centre apparaît à l’évidence sur une carte où les trafics des voies navigables sont représentés sous forme rubanée. Mis à part le cul-de-sac du canal de Roanne à Digoin, le canal de Bourgogne apparaît comme le maillon le plus faible dans l’ensemble du réseau qui met en communication le bassin rhodanien et la France septentrionale. Entre les deux rivaux bourguignons, l’écart s’est même fortement creusé par rapport à l’avant- guerre[13].

Le déclin

La vallée de la céramique

À travers l’étude du trafic du canal du Centre, la période entre 1929 et 1957 semble faire charnière. Pendant tout le XIXe siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale, si la province de Bourgogne est entrée de plain-pied dans la première révolution industrielle, c’est grâce au canal du Centre et la dépression Dheune-Bourbince en a été l’axe. Cette révolution commune à l’Europe occidentale reposait généralement sur trois piliers : le charbon, la sidérurgie et l’industrie textile l’ensemble étant innervé par le chemin de fer. La région stéphanoise en a été en France un des exemples le plus typique. Si l’on retrouve bien dans cette partie de la Bourgogne les deux premiers éléments de cette trilogie, le bassin houiller dit de Blanzy expliquant le développement de la sidérurgie du Creusot, il n’y existait pas de tradition textile ! il faut chercher le troisième élément du côté des industries qu’on qualifie parfois de telluriques basées sur l’exploitation en carrières du sable, du gypse, du calcaire, de l’argile. La céramique en était la production la plus emblématique. En 1901, Victor Ardouin-Dumazet pouvait décrire, dans son guide sur la Haute Bourgogne « cette longue chaîne d’usines qui pourrait faire donner au défilé formé par la Dheune et la Bourbince via le seuil de Longpendu le nom de vallée de la céramique »[10]. Le canal avait, avant même l’exploitation intensive des ressources du bassin houiller, suscité une vocation inattendue pour ce type d’industrie au fur et à mesure de la maîtrise des techniques adaptées à cette branche d’activité. La chaîne en commençait à Chagny. La France entière connaissait la tuile mécanique losangée à emboîtement imaginée à Altkirch, dans le Sundgau, mais tôt adoptée par les Grandes Tuileries de Bourgogne à Chagny et à Montchanin dès le milieu du XIXe siècle, tuile si économe de main-d’œuvre à la pose, 13 suffisant à couvrir un mètre carré de toit contre 60 avec les tuiles plates traditionnelles. Écuisses était un autre point fort de cette chaîne depuis que le voiturier de bateaux Perrusson s’y était installé vers 1860. Sa fabrication de briques réfractaires, dont la clientèle était tout trouvée à proximité avec Schneider pour l’équipement de ses hauts-fourneaux du Creusot, prospéra au point qu’il fallut lui consacrer une nouvelle usine à Saint-Léger-sur-Dheune dès 1863. L’usine mère put ajouter à la production de tuiles à partir de 1875 celles de briques et carreaux polychromes en grès céramique d’une qualité exceptionnelle reconnue aux expositions universelles de 1889 et de 1900. L’immeuble de la compagnie richement décoré à proximité de l’écluse n°9 en témoigne encore aujourd’hui. Par le même port recevait ses matières premières la manufacture de tuyaux de grès vitrifié à forte résistance aux acides fondée en 1870 par la famille Colesson ; de reprise en reprise par d’autres sociétés elle devait subsister jusqu’à 1967 pour faire place aux emprises du TGV[10].

Carte des ports du canal.

Carte des ports du canal. Les Tuileries de Montchanin.

Les Tuileries de Montchanin. Les Grandes Tuileries de Bourgogne à Chagny.

Les Grandes Tuileries de Bourgogne à Chagny.

Et cette chaîne se poursuivait sur le versant Océan. À Ciry-le-Noble, dès 1820 s’était installé au Pont des Vernes, près des carrières d’argile, le potier Longeron. Il devait rester fidèle au canal jusqu’en 1930. Une autre grande usine, la briqueterie Baudot aux Touillards, se développe à partir de la fin du XIXe siècle. Les carrières de calcaire ne manquant pas dans le voisinage, Génelard avait eu sa cimenterie. Non loin, à Palinges, la fabrique de cruchons de grès (jusqu’à 40 000 par mois) fondée en 1811 par Antoine Longerrois et dans lesquels étaient conditionnés les liquides gazeux dont les eaux de Vichy avaient été victimes de l’adoption de la bouteille de verre dès 1850. Sur la même commune les carrières de pierre du Montet ont alimenté, entre autres, le chantier de construction du pont-canal de Digoin dans les années 1830[10]. Du temps d’Ardouin-Dumazet, Cerabati et Fauchon-Baudot étaient déjà implantés à Paray-le-Monial de même que les Faïenceries à Digoin pour une présence moins éphémère que la manufacture de grès et poteries implantée deux ans plus tôt par le sieur Petitpierre au hameau de la Verne[10] - [20]. En revanche, il n’a pu connaître trois autres importants usagers qui ont choisi de s’installer plus tardivement sur les bords du canal du canal : Saint-Gobain avec sa verrerie de Chalon-sur-Saône en 1904, la Compagnie de Fabrication de Fours de Digoin en 1917 et France-Eternit à Vitry-en-Charolais en 1943. Pendant toute cette longue période, la voie d’eau et le rail n’apparaissaient pas comme concurrents mais comme complémentaires, l’idéal étant de s’installer entre les deux. Depuis les années 1870-1880, Paray-le-Monial était devenue la plaque tournante d’un important réseau ferroviaire et une vraie cité cheminote. La ligne de Chalon-sur-Saône à Moulins longeait le canal sur toute sa longueur. La liaison avec Lyon à travers les monts du Beaujolais avait exigé quelques prouesses techniques. De manière plus éphémère avait existé une relation avec Roanne[12].

Il faut imaginer l’animation des rives du canal lorsque les péniches étaient tractées depuis le chemin de halage par des attelages de chevaux qui y étaient logés la nuit en cabine, les odeurs de foin, de paille et de crottin. Les mariniers se présentaient fort nombreux aux écluses : ils étaient encore 8 000 en moyenne annuelle avant 1939 avec un maximum de 10 000 en 1936. Il faut aussi imaginer la nombreuse main-d’œuvre occupée avec pelles et brouettes au chargement ou au déchargement des cargaisons dans les 17 ports échelonnés sur les 114 kilomètres du canal. Il faut imaginer l’affluence aux bourses de fret de Montceau-les-Mines et de Chalon de tout ce monde en casquette en quête d’un chargement qui, avec un peu de chance, le rapprocherait de Conflans-Sainte-Honorine, au confluent de l’Oise, où retrouver les enfants en internat ou célébrer un mariage[10]…

La concurrence du rail et de la route

La concurrence des autres modes de transport s'accentuait d'année en année. Celle du rail était apparue la première. La voie ferrée de Chagny à Moulins avait été ouverte dans les années 1880 et son tracé était parallèle au canal. Quand la SNCF a pris le relais de la société PLM après la Libération, les performances du rail ont été améliorées par remplacement de la locomotive à vapeur. La concurrence de la route a été plus tardive bien que celle-ci ait suivi également le même tracé que le canal au point d'être confondue par endroits avec le chemin de halage. Mais le transport de matières pondéreuses ne s'est généralisé qu'entre les deux Guerres mondiales avec la généralisation du camion. A la fin des années 1950 c'était au tour du gaz de Lacq, concurrent du charbon des Houillères du Bassin de Blanzy, d'étendre son réseau. L'enquête conduite en 1958 auprès des Grandes Tuileries de Bourgogne permet l'analyse la plus précise et la plus fine sur les causes du déclin de la voie d'eau.

Les Grandes Tuileries de Bourgogne avaient été fondées en 1881. Établies à Chagny, elles disposaient d'un deuxième établissement depuis leur fusion avec les Tuileries de Montchanin en 1938. Elles s'approvisionnaient en argile par la voie d'eau et y avaient recours pour leurs livraisons. C'est sur ces expéditions qu'a été menée l'enquête . Les tonnages en cause étaient assez considérables : à Chagny, de 38 000 à 47 900 tonnes entre 1949 et 1957 ; pour Montchanin, de 8 400 à 35 100 tonnes. Au total, le trafic portait donc sur 46 400 tonnes en 1949 et 83 000 tonnes en 1957, soit une croissance de 80 % en huit ans. À Chagny, on a assisté pendant ces huit années à une montée en flèche du trafic routier tant en valeur absolue qu'en pourcentage (de 48 à 74 %). Le rail, qui faisait jeu égal avec la route en 1949 reculait à un niveau beaucoup plus modeste, passant de 41 à 17 %. Le grand perdant était la voie d'eau qui ne conservait que 8,6 % du trafic en 1957. Même triomphe de la route à Montchanin : elle semble au départ faire jeu égal avec ses concurrents mais accapare 73 % du trafic en 1957, le rail et le canal se partageant la portion congrue[13].

Les causes de cet effacement de la voie d'eau étaient celles traditionnellement évoquées. On incriminait la lenteur des transports fluviaux, les interruptions de trafic en cas de sécheresse prolongée, la rupture de charge obligée pour la livraison aux clients à l'écart du réseau navigable. Mais plus inattendue a été la mise en cause, pour expliquer cette perte de compétitivité, de la loi du , au temps du Front populaire. La réglementation reposait sur le principe du "tour de rôle". Les objectifs étaient sans doute louables. Il fallait libérer le petit monde d'artisans de la dépendance d'affréteurs véreux et répondre à l'exigence d'égalité des chances entre transporteurs. Une fois sa péniche déchargée, le marinier en informait le bureau de l'Office National de la Navigation le plus proche. Il se déclarait libre pour toute offre de transport et prenait rang sur une liste en fonction du jour et de l'heure de cette déclaration. À la prochaine bourse organisée par l'ONN, son tour de rôle venu, il choisissait son prochain chargement sur la liste des demandes de transport établie selon le même ordre chronologique. Mais le fonctionnement de ce système présentait pour l'industriel de fâcheux inconvénients. Il pouvait arriver qu'aucun marinier ne soit intéressé à sa demande ou selon des délais trop longs et rien n'obligeait la batellerie à la satisfaire. Il arrivait aussi que, une fois rendue chez le client, la péniche se révélât inapte au type de chargement attendu. Les Tuileries s'accommodaient vaille que vaille de cette situation mais ne seraient plus tentées de s'exposer à de tels aléas[12].

La fin du charbon

.jpg.webp)

Le cas des Houillères de Blanzy était d'une importance capitale dès lors que les chargements confiés à la voie d'eau représentaient près des trois quarts du trafic du canal. Dans la longue série statistique depuis 1929, on s'attardera seulement pour saisir le sens de l'évolution, sur les chiffres de la période 1949-1957. La part de la route restait très effacée même si elle était en nette progression, se haussant à 10 % en 1956 et 1957. Le commerce du charbon concernait de gros, voire très gros industriels comme les sidérurgistes ou des grossistes des centres urbains. L'arrivée d'une péniche chargée à 300 tonnes ou d'un train complet était seule à la mesure de leurs appétits. Dans les années 1950, le partage de l'énorme masse de 2 millions de tonnes semblait devoir se stabiliser à raison de 60 % pour le chemin de fer et de 30 % pour la voie d'eau.

Les perspectives semblaient maintenir une position solide pour la voie d'eau. N'oublions pas que les Houillères disposaient grâce au lavoir des Chavannes d'installations parfaitement adaptées pour un chargement ultrarapide. A la longue toutefois la SNCF semblait devoir renforcer sa position. En 1957, elle venait de ravir au canal deux entreprises jusqu'alors exclusivement utilisatrices du canal : les usines Solvay de Tavaux et la Charbonnière de Saône-et-Loire à l'occasion de sa relocalisation sur le port fluvial (elle était installée jusqu'alors sur le tracé en centre-ville en cours de comblement)[13]. Pendant longtemps, la lenteur des péniches n'avait pas été considérée comme un inconvénient. Leurs chargements constituaient en quelque sort un dock flottant leur assurant un volant de sécurité. Mais dans l'activité fiévreuse des Trente Glorieuses, les industriels préféraient faire l'économie de stocks. On découvrait qu'une vitesse horaire de 3,5 km du fait de l'encombrement aux écluses était trop faible ; 45 jours pour une livraison à Anvers était exagéré[13].

A la fin des années 1950, les prévisions étaient fondées sur quelques données fondamentales. Certes, les Houillères du Bassin de Blanzy étaient une entreprise rentable. Le rendement par mineur de fond était un des premiers de France. Mais au rythme annuel d'extraction de 2,6 millions de tonnes, les réserves seraient épuisées vers 1990. Même en cas de ralentissement de ce rythme, la survie de la mine n'irait pas au-delà du début du XXIe siècle[12]. Lors de la publication de son dernier annuaire statistique en 1968 l'Office national de la Navigation le charbon ne s'inscrivait plus que pour 363 000 tonnes dans le trafic du canal soit pour 29,9 % du trafic total de 910 000 tonnes, énorme recul par rapport aux 672 000 tonnes et aux 64,9 % des années 1950[21]. Ce rythme ayant été maintenu, la fermeture est intervenue à la fin du siècle. Le désintérêt progressif pour la voie d'eau peut être illustré par le cas de la centrale thermique de Lucy. Son activité a été prolongée jusqu'en janvier 2014 mais grâce à un approvisionnement en charbon importé d'Afrique du Sud par voie fluviale jusqu'à Chalon-sur-Saône et reprise dans ce port… par camion[10] !

Le tourisme comme nouvelle vocation

Les canaux désertés par le trafic de marchandises sont considérés comme un élément patrimonial précieux, et il leur a été trouvé une nouvelle vocation avec le tourisme fluvial. C'est probablement à Digoin où le canal du Centre est rejoint par le canal latéral à la Loire qu'on peut le mieux constater l'essor de cette activité touristique. L'attrait pour la voie d'eau est ici renforcé par la présence du fameux pont-canal. L'entreprise Les Canalous propose de le franchir au cours d'une croisière le franchissement étant suivi d'un éclusage jusqu'à la jonction avec le canal de Roanne à Digoin. La ville a bâti une maison du canal où le curieux peut s'informer sur son histoire et sur la vie des anciens mariniers. Les statistiques de Voies navigables de France qui ont pris le relais de l'Office national de la Navigation pour en assurer la gestion permettent quelques constatations en prenant l'année 2015 comme référence au poste d'observation de Digoin.

La fréquentation, forcément saisonnière, est concentrée sur les quatre mois de mai à septembre avec une montée progressive à partir d'avril et une chute brutale au début de l'automne. À l'activité de croisière s'ajoute celle de la plaisance individuelle. Sur un total annuel de 2 000 passages, un millier est enregistré en juillet et en août, lorsque la moyenne quotidienne s'établit à environ 17. Le pavillon étranger compte pour près de 40 %. La différence entre les mouvements vers l'amont et l'aval n'est pas significative. Les plaisanciers recensés, selon qu'ils sont propriétaires ou locataires de leur bateau, le sont en parts sensiblement égale (48 et 52 %). Si l'on se place à un autre poste de comptage, à l'écluse Océan no 9, soit près du bief de partage, la fréquentation est nettement inférieure. Elle peut être interprétée comme l'activité de transit vers des horizons lointains et la fréquentation étrangère est ici supérieure à la nationale dans le rapport de 56 à 44 %[22].

Galerie

Le bief de partage à Montchanin

Le bief de partage à Montchanin

(tranchée de Longpendu) Écluse à St.Julien-sur-Dheune

Écluse à St.Julien-sur-Dheune À Digoin, le pont-canal sur la Loire, permet au Canal latéral à la Loire de franchir celle-ci, afin d'aller se connecter au canal du Centre dans Digoin.

À Digoin, le pont-canal sur la Loire, permet au Canal latéral à la Loire de franchir celle-ci, afin d'aller se connecter au canal du Centre dans Digoin. Le canal à Paray-le-Monial

Le canal à Paray-le-Monial Le canal à Paray-le-Monial

Le canal à Paray-le-Monial L'écluse Nr. 1 à Écuisses

L'écluse Nr. 1 à Écuisses Pont-levant à Montceau-les-Mines

Pont-levant à Montceau-les-Mines Pont-levant à Montceau-les-Mines

Pont-levant à Montceau-les-Mines Écluse de Fontaines près de Chalon-sur-Saône

Écluse de Fontaines près de Chalon-sur-Saône

Références

- Grury Jacques, Une excentricité à l'anglaise : l'anglomanie, Lille, Université Lille III, , p. 191-209

- Léon Pierre, Histoire économique et sociale du monde, Paris, Armand Colin, , 630 p., tome 3, p 460

- Pélissonier, Les voies navigables françaises Le canal de Bourgogne, , 250 p., numéro spécial 254 bis de la Revue Science et indusrie

- Wahl et Dondin, « Le canal du Centre dans les voies navigables françaises », Science et industrie, no spécial 254 bis, 1934-1935, p. 206-211

- Bonneviot Maurice, Gauthey, le Chalonnais, Presses des Ponts et Chaussées, , 279 p., p. 50-56

- Chazelle H et Janot J-B, Une grande ville industrielle Le Creusot, Dole, Ed. du Parlement, , 248 p., p. 85

- Pinon Pierre, « Les frères Brancion et le canal du Charolais », Presses des Ponts-et-Chaussées, , p. 97

- Archives départementales de la Côte d'Or, anciennes liasses C 4692 et C 4694

- Perrusson Bernard, « Le séjour à Paray du régiment de Beaujolais », Echos du passé, revue des Amis du Dardon, , p. 12-18

- Ménager Philippe, Les canaux bourguignons, histoire d'un patrimoine, éditions de l'Escargot savant, , 415 p., p. 31

- Ménager Philippe, « A la recherche des écluses disparues de Digoin », Echos du passé n° 85, , p. 26-34

- Chabert Louis, Le canal du Centre, Université de Lyon département de géographie, , 80 p., Figure 1

- Chabert Louis, Le canal du Centre, Université de Lyon département de géographie, , 80 p.

- Chabert Louis, Le canal du Centre, Université de Lyon département de géographie, , 80 p., Figure 1 Bis

- La longue genèse du canal de Bourgogne (le difficile choix du seuil de partage) : « En 1764, Perronet, pour sa part, écarte Longpendu pour cause d'insuffisance en eau »

- Alain Dessertenne, « Longpendu, site remarquable », revue Images de Saône-et-Loire, n° 211, septembre 2022, pages 5 à 9.

- Chazelle H et Janot J-B 1958, p. 206

- Chabert Louis, Le canal du Centre, Université de Lyon département de géographie, , 80 p., p. 15-16

- Lévêque Pierre, Histoire de Chalon-sur-Saône, Editions universitaires de Dijon, , 304 p., passim

- Ménager Philippe, « Les canaux et la céramique digoinaise », Echos du passé, revue des Amis du Dardon, , p. 27-34

- Office National de la Navigation, Annuaire statistique 1967

- Statistiques fournies par Voies Navigables de France, avenue Pierre Nugue, Chalon-sur-Saône

Annexes

Bibliographie

- Louis Vallée, Mémoire sur les réservoirs d'alimentation des canaux, et notamment ceux du canal du Centre, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1833, 1er semestre, p. 261-324 et planches XLI, XLII (lire en ligne)

- François Denoël, Guillaume Comoy, Notice sur la manœuvre des écluses du canal du Centre, dans Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, 1837, 2e semestre, p. 129-142 et planche CXXXV (lire en ligne)

- Lucien Gandrey, Jean-Claude Mallard. Chalon sur Saône - Le Canal du Centre et l'essor des industries mécaniques de la fin du XVIIIe siècle à 1984. Université pour Tous de Bourgogne, Centre de Chalon sur Saône, 2012, (ISBN 978-2-9522-2398-0)

- Ménager Philippe, Les canaux bourguignons, éditions de l'Escargot Savant, 2009, 415 pages

- Fernand Nicolas, Quand le jeune canal du Centre était sous-alimenté, revue « Images de Saône-et-Loire » no 33 (), p. 11-14.

- Alain Dessertenne et Françoise Geoffray, Flâneries au fil du canal du Centre, revue Images de Saône-et-Loire no 193 (), p. 12-15.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative à la géographie :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Dictionnaire des rivières et canaux de France, dans le projet Babel : le canal du Centre

.png.webp)