Canal de Bourgogne

Le canal de Bourgogne est une voie d'eau à petit gabarit (Freycinet) longue de 242 km, située dans la région Bourgogne-Franche-Comté en France, et qui relie le bassin de la Seine au bassin du Rhône.

| Canal de Bourgogne | ||

Le canal entre l'écluse de la Papeterie n° 77 et l'écluse de Fulvy n° 78 (Chassignelles, Yonne). | ||

Tracé du canal de Bourgogne. | ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays | France | |

| Coordonnées | 47° 16′ 04″ N, 4° 32′ 36″ E | |

| Début | Migennes sur l'Yonne | |

| Fin | Saint-Jean-de-Losne sur la Saône | |

| Traverse | Bourgogne-Franche-Comté | |

| Caractéristiques | ||

| Longueur | 242 km | |

| Altitudes | Début : m Fin : m Maximale : 378 m Minimale : 83 m |

|

| Gabarit | Freycinet | |

| Infrastructures | ||

| Écluses | 189 | |

| Histoire | ||

| Année début travaux | 1775 | |

| Année d'ouverture | 1832 | |

Le tracé suit un axe nord-ouest - sud-est avec un crochet important vers le nord-est sur une trentaine de kilomètres avant d'arriver à Dijon le long de l'Ouche. Son point de départ se trouve à Migennes, ville située sur l'Yonne, un affluent de la Seine ; son point d'arrivée est à Saint-Jean-de-Losne sur la Saône, affluent du Rhône. Le canal, qui comporte cent quatre-vingt-neuf écluses et un long tunnel à Pouilly-en-Auxois, a été inauguré en 1832.

La société gérante fut parmi les premières cotées à la Bourse de Paris. Concurrencé dès son ouverture par la ligne de chemin de fer à grand trafic du PLM et traversant une région essentiellement rurale, il n'a jamais joué un rôle important dans le transport des marchandises. À la fin des années 1960, le canal de plus en plus concurrencé par le transport par route n'est plus utilisé pour le trafic des marchandises. Il est désormais le domaine presque exclusif de la navigation de plaisance.

Géographie

Le canal de Bourgogne relie Migennes, situé à une altitude de 83 mètres sur l'Yonne, à Saint-Jean-de-Losne qui est à une altitude de 182 mètres sur la Saône, en franchissant la ligne de partage des eaux entre la Manche et la mer Méditerranée. Pour relier les deux bassins, le canal franchit les contreforts nord-est du Morvan. Pour y parvenir en venant de l'Yonne, il longe l'Armançon puis la Brenne, son affluent, avant de longer de nouveau l'Armançon jusqu'à Pouilly-en-Auxois. Là, il franchit la ligne de partage des eaux à une altitude de 378 mètres au moyen d'un tunnel long de 3,3 km (la « voûte du canal de Bourgogne ») précédé et suivi par une section en tranchée. Il rejoint alors la vallée de la Vandenesse, puis celle de l'Ouche après leur confluence. Il suit cette dernière rivière jusqu'à Dijon. Alors que le canal suit une direction générale sud-est, l'Ouche et le canal se faufilent dans une vallée parfois très étroite dont l'orientation générale est « nord-est » sauf pour les derniers kilomètres. À partir de Dijon, le canal suit un trajet rectiligne à travers la plaine de la Saône jusqu'à Saint-Jean-de-Losne. Ainsi, le canal de Bourgogne traverse successivement les villes de Migennes, Saint-Florentin, Tonnerre et Montbard sur le versant « Yonne », puis Dijon sur le versant « Saône ».

Historique

Du choix du tracé au lancement des travaux (de vers 1600 à 1773)

La construction du canal de Bourgogne est envisagée dès le règne de Henri IV vers 1605. De tous les canaux envisagés en France sous l'Ancien Régime, il apparut comme le plus ambitieux et le plus nécessaire, permettant de relier la Manche à la Méditerranée, d'où le nom de « canal des Deux-Mers » qu'on lui attribue parfois. Mais sa réalisation se heurtait au problème du franchissement des collines de l'Auxois. Outre le tracé actuel, de nombreux autres tracés furent étudiés passant tous plus au nord : vallée de la Brenne (versant Yonne) et vallée de l'Ouche (versant Saône), Oze et Suzon, Seine et Ignon, Ource et Tille, Aube et Tille, Aube et Vingeanne[1]. Finalement, le tracé passant par l'Armançon, la Vandenesse et l'Ouche est retenu.

Plusieurs solutions furent en effet envisagées jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. La plus connue est celle de l'ingénieur dijonnais Thomassin qui, à la demande de Vauban en 1696, envisagea une jonction de la Saône à la Loire par le Charolais.

Sous la Régence, apparut le projet de l'ingénieur La Jonchère, qui opta pour la jonction de la Saône à l'Yonne par l'Ouche et l'Armançon. De 1724 à 1727, les Elus de Bourgogne chargèrent Jacques V Gabriel, premier ingénieur des Ponts et Chaussées et Premier architecte du roi, de départager les différentes propositions. Il confia leur examen à l'ingénieur et entrepreneur du canal du Languedoc, Joseph Abeille, lequel opta pour la solution de La Loge qui proposait un point de partage à Pouilly-en-Auxois au lieu de Sombernon comme le proposait La Jonchère.

Contre toute attente, le projet d'Abeille se vit préférer celui de Pierre-François Merchand d'Espinassy qui obtint des lettres patentes pour la construction du canal en 1729. D'Espinassy décéda avant d'avoir pu satisfaire aux conditions demandées dans les lettres. Ses héritiers cédèrent les droits en 1763 à Pierre-Zacharie Idlinger d'Espuller, ancien capitaine du régiment d'infanterie de Viezey Etranger, chevalier de Saint-Louis. Cette cession des droits entendait entraver la relance du projet par l'Académie des Sciences, Art et Belles Lettres de Dijon qui avait récompensé lors d'un concours le projet de Thomas Dumorey, ingénieur ordinaire du roi et nouvel ingénieur en chef des Etats de Bourgogne.

Pour mettre en œuvre le projet conçu par d'Espinassy, d'Espuller se rapprocha de l'architecte ordinaire de la province, Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, architecte du roi également, qui bénéficiait de la protection de Louis Phélypeaux de Saint-Florentin, duc de La Vrillière, ministre responsable de la Bourgogne. Les héritiers d'Espinassy s'opposèrent à cette association si bien que l'architecte décida de s'engager à son tour dans la bataille. À l'instar de La Jonchère, il privilégia le passage par Sombernon. Les deux parties furent renvoyées dos à dos par un arrêt du conseil du roi du 20 juillet 1764.

Ce même arrêt sanctionnait les prétentions de Louis-Félix Guynement de Kéralio, gendre d'Abeille[2]. La monarchie entendait désormais s'affairer seule au projet contre toute autre prétention.

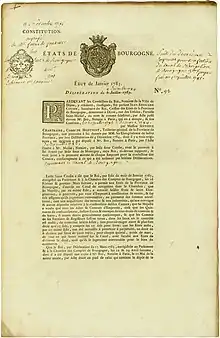

Louis XV signe un édit ordonnant la réalisation du canal de Bourgogne le 7 septembre 1773 ; en 1774, il précise que le budget royal financera les travaux sur le versant Yonne tandis que les États de Bourgogne prendront en charge la construction de la section située sur le versant Saône. En 1775, les dépenses sont estimées à 7,179 millions de livres[3].

La construction (1775-1832)

Les premiers travaux démarrent en 1777 sur la section de Laroche à Tonnerre. En 1781, la section entre Dijon et la Saône sont à leur tour entamés. Les travaux sont progressivement arrêtés durant la Révolution française entre 1790 et 1795. Ils ne reprennent qu'en 1808 sous le règne de Napoléon ; pour financer les constructions des canaux en cours, un décret annonce la mise en vente des canaux du Midi, du Loing, d'Orléans, du Centre et de Saint-Quentin[4]. Une ouverture partielle a lieu dès 1808 entre Dijon et Saint-Jean-de-Losne, offrant ainsi un accès à la Saône, et, par là même, au sillon rhodanien. À l'époque, la manière de franchir la ligne de partage des eaux est encore l'objet de débats ; ce n'est qu'en 1812 que la solution du tunnel et l'implantation des principaux réservoirs alimentant en eau la partie haute du canal sont définitivement fixées. Au lendemain de l'Empire, les travaux sont relancés dans le cadre du plan de navigation intérieure, dit « plan Becquey » ; le canal est construit par l'État au moyen d'un prêt apporté par un groupement de financiers emmené par le banquier Jonas Hagerman. Le tunnel de Pouilly-en-Auxois est construit entre 1826 et 1832. Le canal est ouvert intégralement à la navigation en 1832 mais la construction des réservoirs se poursuit jusqu'en 1850. Entre 1879 et 1882, les écluses du canal sont mises au gabarit Freycinet qui permet la circulation de péniches de 350 tonnes et de 38,50 mètres de long[3] - [5].

Un échec économique

Le canal de Bourgogne est, à l'époque de sa construction, un exploit technique et un chef-d’œuvre de génie civil mais son utilisation n'a jamais été à la hauteur des ambitions de ses promoteurs. Son trafic marchandises fut, après une première période d'expansion de 1832 à 1850 (43,5 millions de tonnes de marchandises transportées cette année-là[3]), décevant. Plusieurs raisons expliquent cet échec :

- Son gabarit trop réduit, qui n'a permis que le transport de tonnages limités, même après sa modernisation de 1882 ; et, handicap supplémentaire, la gêne provoquée par le point singulier de la voûte de Pouilly-en-Auxois : l'étroitesse de ce tunnel ne permet pas à deux péniches de se croiser. Des convois de plusieurs péniches devaient donc être constitués pour le franchir dans un sens puis dans l'autre, entraînés par un toueur - que l'on peut encore voir à Pouilly-en-Auxois -, limitant considérablement la fluidité du trafic.

- La concurrence du chemin de fer quelques années seulement après son ouverture complète en 1832 : la voie ferrée Paris Dijon Lyon Marseille de la compagnie PLM, également dénommée artère « impériale », permit dès le Second Empire un transit des marchandises beaucoup plus rapide et des volumes transportés bien plus importants.

- La concurrence du transport routier, sensible dès 1930, et qui alla en s'accentuant jusqu'à lui ôter l'essentiel de son trafic commercial au tournant des années 1970. Elle faillit lui coûter son existence-même : en 1966, la construction d'une voie rapide pour améliorer l'accès à Dijon était prévue en lieu et place du canal depuis Plombières-lès-Dijon, aboutissant à l'actuel port fluvial et la place du Premier mai. Pour l'anecdote, l'obélisque du port du canal de Dijon aurait été placé exactement au milieu d'un échangeur de type autoroutier.

- Le canal de Bourgogne, d'abord conçu comme une voie de communication permettant de relier aisément Paris et le sud de la France, ne dessert pas de grands centres industriels et commerciaux ou des bassins de population qui auraient pu lui assurer un trafic assuré à son ouverture.

Les zones d'activité implantées le long du canal et qui l'ont utilisé comme mode de transport sont peu nombreuses :

- Le port fluvial de Pont-d'Ouche, relié au XIXe siècle à Épinac (Saône-et-Loire) par l'une des toutes premières lignes de chemin de fer ouvertes en France. Autorisée par une ordonnance du roi Charles X en avril 1830, longue de 26 km, la ligne de chemin de fer d'Épinac à Pont-d'Ouche permettait l'évacuation du charbon des houillères d'Épinac qui était ensuite transbordé depuis les wagons sur les péniches. Après quelques dizaines d'années, ce mode d'exploitation, très lourd sur le plan de la logistique, fut abandonné car le développement du réseau ferré du PLM permettait le transport du charbon de bout en bout depuis Épinac, sans employer la voie d'eau. Préalablement prolongée jusqu'à Dijon en suivant exactement le cours du canal, cette voie de chemin de fer fut rouverte aux voyageurs en 1905 pour assurer des liaisons quotidiennes entre Dijon et Épinac. Réduite à la seule section Dijon - Gissey-sur-Ouche, elle ferma finalement en 1968, date à laquelle elle ne voyait d'ailleurs plus circuler qu'un unique aller-retour dominical connu localement sous le nom de "train des pêcheurs". On aperçoit encore, près de Fleurey-sur-Ouche, le pont métallique où cette voie ferrée franchissait le canal. Le charbon des houillères de Sincey a également transité par le canal avant que le chemin de fer ne lui soit préféré en 1881[6].

- Le port fluvial de Dijon, aujourd'hui connu sous le nom du "port du canal", et celui de Montbard, qui approvisionnaient leurs cités respectives.

- Au début du XXe siècle et jusqu'à la fin des années 1960, la desserte de la cimenterie et la carrière de Crugey dans le département de la Côte-d'Or.

- Plusieurs scieries installées sur ses berges, en particulier dans le département de l'Yonne.

Fonctionnement contemporain

De nos jours, le canal de Bourgogne est ouvert d'avril à fin octobre et est exclusivement destiné à la navigation de plaisance. Il est devenu en quelques années un atout important du tourisme en Bourgogne. Son parcours central très bucolique dans un paysage vallonné et dominé par le château de Châteauneuf-en-Auxois (Côte-d'Or) est en effet très apprécié par une clientèle essentiellement d'origine étrangère. Ses paysages champêtres ont régulièrement été utilisés par le cinéma : l'écluse dite de « Baugey », entre Pont-d'Ouche et Veuvey-sur-Ouche, a ainsi servi de comme décors extérieurs à la célèbre scène du film de Bertrand Blier, Les Valseuses, où Miou-Miou est jetée à l'eau par Gérard Depardieu et Patrick Dewaere.

Le canal de Bourgogne reste toutefois exposé aux aléas climatiques : victime d'une crue dévastatrice de l'Ouche en septembre 1965 qui inonda certains quartiers de Dijon, il fut au contraire partiellement fermé en 2003 en raison de l'épisode de la canicule, ses réservoirs ne disposant plus de la ressource nécessaire en eau pour l'alimenter (on gardait l'eau pour les loisirs nautiques pratiqués sur ces étangs !). Au contraire, les très abondantes pluies d'avril 2001 ont provoqué le débordement de plusieurs de ses biefs entre Pont-de-Pany et Fleurey-sur-Ouche, contribuant ainsi à une crue exceptionnelle de l'Ouche.

Depuis plusieurs années, un programme de rénovation et de valorisation est en cours de réalisation. Dans ce cadre, un centre d'interprétation du canal a été construit en 2004 à Pouilly-en-Auxois sur des plans tracés par l'architecte japonais Shigeru Ban. Il est constitué à la fois de locaux accueillant une exposition permanente dont la pièce-maîtresse est une halle de protection du toueur de forme semi-cylindrique, transparente, reprenant exactement les cotes du tunnel et dont la charpente est essentiellement constituée de tubes de carton. Par ailleurs, sont engagés les travaux de réhabilitation de nombreuses écluses.

Une véloroute est aménagée sur les berges du canal, reprenant le tracé du chemin de halage. L'itinéraire cyclable compte 227 kilomètres de Migennes à Dijon. Seules les portions Migennes-Tonnerre (50 km) et de Dijon à la Saône n'ont pas encore fait l'objet d'un aménagement (en 2017). La véloroute du canal de Bourgogne forme une section du Tour de Bourgogne, un parcours cyclotouristique de près de 700 km.

Caractéristiques techniques

Le canal de Bourgogne, long de 242 km comporte depuis sa mise au gabarit Freycinet en 1882, 189 écluses (longueur 38,5 mètres pour une largeur de 5 mètres) dont 113 sont situées sur le versant de l'Yonne et 76 sur le versant de la Saône. Le bief de partage situé à Pouilly-en-Auxois à 378 mètres d'altitude comporte un tunnel long de 3 350 mètres encadré par deux sections de canal en tranchée. Le tirant d'eau accepté maximal pour l'ensemble du canal est de 1,3 mètre : 1,4 mètre sur le versant Yonne, 1,7 mètre sur le versant Saône et 1,3 mètre au niveau du bief de partage. Le tirant d'air est de 3,4 mètres mais passe à 3,1 mètres dans le tunnel[5].

Le canal comprend plusieurs ouvrages d'art remarquables : le tunnel de Pouilly-en-Auxois (qui se termine sur Créancey), la tranchée de Creusot et cinq ponts-canaux dont le plus important se situe à Saint-Florentin et permet de franchir l'Armance, affluent de l'Armançon.

Alimentation en eau

L'alimentation en eau est assurée dans ses parties les plus élevées par 6 réservoirs reliés au canal par des rigoles d'une longueur totale de 63,538 km :

- les réservoirs de Grosbois (8,6 millions de m3), de Chazilly (2,2 millions de m3 dont le niveau avait été abaissé depuis sa construction) et de Cercey (3,5 millions de m3) près de Pouilly-en-Auxois se déversent dans le bief de partage des eaux ;

- les réservoirs de Panthier (9 millions de m3), également près de Pouilly-en-Auxois et du Tillot (0,9 million de m3) se déversent sur le versant Saône ;

- le réservoir de Pont près de Semur-en-Auxois (3 millions de m3) alimente le versant Yonne.

La rigole du réservoir de Grosbois traverse la montagne de Soussey-sur-Brionne dans un souterrain long de 3 705 m. Les écluses situées dans les parties les plus basses du canal sont alimentées par une cinquantaine de prises d'eau sur les rivières d'Ouche, de Brenne et d'Armançon ainsi que leurs affluents[7].

Description

De Migennes à Tonnerre

Sur cette section, le canal longe en permanence l'Armançon qui traverse une zone en pente douce et relativement plate ; les écluses sont relativement espacées, une vingtaine d'écluses pour une cinquantaine de km pour rattraper un dénivelé de 54 mètres (altitude de 83 mètres à Migennes et 137 mètres à Tonnerre). Le canal démarre côté bassin de la Seine dans la ville de Migennes, ancien nœud ferroviaire situé sur les bords de l'Yonne, affluent de la Seine. Il traverse ensuite les territoires des communes de Brienon, Saint-Florentin, Germigny, Flogny-la-Chapelle,le canal traverse (l'aube) a hauteur de charrey (commune de Marolles sous lignereres) écluse 99 puis Tronchoy, Cheney, Dannemoine avant d'arriver à Tonnerre.

Le canal passe à Saint-Florentin sur le pont-canal de Saint-Florentin à cinq arches en pierre, dû à Jacques Foucherot, pour franchir l'Armance et à Brienon sur un deuxième pont-canal beaucoup plus modeste pour franchir le Créanton[5].

Écluse 110 Duchy.

Écluse 110 Duchy.

Écluse d'Égrevin.

Écluse d'Égrevin. Port au niveau de Marolles-sous-Lignières.

Port au niveau de Marolles-sous-Lignières.

De Tonnerre à Montbard

L'altitude passe sur ce tronçon de 137 mètres à 209 mètres. Cette section du canal de Bourgogne continue à suivre la vallée de l'Armançon dont la pente est relativement faible (une trentaine d'écluses pour une cinquantaine de km), mais dont le cours de plus en plus encaissé comporte de nombreux méandres que le canal doit suivre. Celui-ci traverse successivement Commissey (rattaché à Tanlay), Tanlay, Saint-Vinnemer (rattaché à Tanlay), Argentenay, Ancy-le-Libre, Lézinnes, Pacy-sur-Armançon, Argenteuil-sur-Armançon, Ancy-le-Franc, Chassignelles, Ravières, Cry, Perrigny-sur-Armançon, Aisy-sur-Armançon. Au niveau de cette commune, le canal quitte le département de l'Yonne, pour le département de la Côte-d'Or. Le canal traverse ensuite Rougemont puis, après une traversée en tranchée, Buffon. Au niveau de cette commune, il se détourne de l'Armançon car la rivière traverse au niveau de Semur-en-Auxois un défilé trop étroit pour laisser la place au canal, et suit son affluent la Brenne. Le canal traverse ensuite Fontenay et enfin Montbard, doté d'une activité industrielle notable, constitue le plus gros pôle d'activité entre Migennes et Dijon. À Montbard, le canal franchit la Brenne sur un pont-canal[5].

Port de Tanlay.

Port de Tanlay. Pont près des forges de Buffon.

Pont près des forges de Buffon. Écluse à Montbard.

Écluse à Montbard.

De Montbard à Pouilly-en-Auxois

Le canal franchit sur cette section d'une cinquantaine de km de long un important dénivelé : l'altitude de 209 mètres à Montbard passe à 378 mètres à l'arrivée à Pouilly-en-Auxois. Pour franchir ce dénivelé il faut 60 écluses dont 40 sur 14 km entre Venarey-les-Laumes et Marigny-le-Cahouët. Le canal traverse Nogent-lès-Montbard, Fain-lès-Montbard, Courcelles-lès-Montbard, Seigny, Venarey-les-Laumes, Pouillenay, Chassey, Marigny-le-Cahouet. Au niveau de cette dernière, le canal abandonne le cours de la Brenne pour rejoindre celui de l'Armançon. Pour ce faire, il passe à trois reprises dans des tranchées dont la plus spectaculaire est celle du Creusot avant de retrouver l'Armançon au niveau de Saint-Thibault. Cette portion comprend le plus long bief du canal (10,5 km). Le canal passe ensuite à Eguilly avant d'arriver à Pouilly-en-Auxois après une dernière échelle de 6 écluses rapprochées[5].

Courcelle-les-Montbard.

Courcelle-les-Montbard. Vers Pouillenay.

Vers Pouillenay. Tranchée de Creusot.

Tranchée de Creusot. Une des dernières d'écluses avant l'arrivée à Pouilly-en-Auxois.

Une des dernières d'écluses avant l'arrivée à Pouilly-en-Auxois.

Le bief de partage des eaux de Pouilly-en-Auxois

À Pouilly-en-Auxois, le canal de Bourgogne franchit la ligne de partage des eaux grâce à un tunnel long de 3,3 km situé à 378 mètres d'altitude qui évite au canal de se hisser d'une quarantaine de mètres supplémentaires. Le tunnel est précédé et suivi d'un passage en tranchée et le bief a une longueur totale de 5 km. La circulation dans le tunnel est alternée car son gabarit ne permet pas aux péniches de se croiser. À chaque extrémité de cette section se trouve un vaste plan d'eau : le port de Pouilly-en-Auxois au nord et le bassin d'Escommes, au sud sur Maconge.

Autrefois, un toueur utilisant l'énergie électrique fournie par une ligne aérienne tirait les péniches à travers le tunnel. Ce bateau désormais désarmé est exposé sur les quais du port de Pouilly-en-Auxois sous une structure semi-cylindrique transparente.

Entrée du tunnel à Pouilly-en-Auxois.

Entrée du tunnel à Pouilly-en-Auxois. Tunnel de Pouilly-en-Auxois.

Tunnel de Pouilly-en-Auxois. Sortie du tunnel, commune de Créancey.

Sortie du tunnel, commune de Créancey. Ancien toueur à Pouilly-en-Auxois.

Ancien toueur à Pouilly-en-Auxois.

De Pouilly-en-Auxois à Dijon

Le canal rejoint la gare d'eau de Dijon située à 239 mètres d'altitude donc après un dénivelé de 139 mètres grâce à 54 écluses relativement réparties sur le parcours d'une cinquantaine de kilomètres de long. Le canal sinue pratiquement jusqu'à Dijon dans les vallées très resserrées de la Vandenesse, affluent de l'Ouche, puis à partir de Pont-d'Ouche celle de l'Ouche jusqu'à Dijon. Alors que le canal suit grossièrement une direction nord-ouest/sud-est depuis son départ de Migennes, l'orientation de son tracé se modifie radicalement à partir de Pont-d'Ouche où il prend une direction nord-nord-est avant de s'orienter est-nord-est à partir de Sainte-Marie-sur-Ouche. Le canal passe d'abord par Vandenesse-en-Auxois : cette partie de la vallée est dominée par la forteresse de Châteauneuf. À Pont-d'Ouche, la voie d'eau passe sur un pont-canal puis s'enfonce dans une région boisée au relief marqué qui constitue la partie la plus sauvage du canal. Le canal traverse notamment les villages de Veuvey-sur-Ouche, La Bussière-sur-Ouche, Saint-Victor-sur-Ouche, Barbirey-sur-Ouche, Gissey-sur-Ouche, Sainte-Marie-sur-Ouche. À partir de Fleurey-sur-Ouche, le canal perd une partie de son caractère champêtre car longé parfois de près par une voie express qui assure la liaison entre l'autoroute du Sud et Dijon. Le canal traverse ensuite Velars-sur-Ouche puis Plombières-lès-Dijon avant d'arriver dans la capitale de la Bourgogne après avoir longé le lac Kir[8].

Vers Gissey-sur-Ouche.

Vers Gissey-sur-Ouche. Écluse 33 de Saint-Eau.

Écluse 33 de Saint-Eau.

De Dijon à Saint-Jean-de-Losne

Le canal situé à 239 mètres d'altitude au niveau de la gare d'eau de Dijon rejoint la Saône à Saint-Jean-de-Losne à 182 mètres d'altitude grâce à une vingtaine d'écluses échelonnées sur une trentaine de kilomètres. Le canal en quittant la ville de Dijon, longe le dépôt de la SNCF de Perrigny puis l'aéroport de Longvic. Il suit alors la vallée de la Saône quasiment plate et son tracé est en ligne droite sur près de 30 km. Le canal fait un léger coude à Thorey-en-Plaine avant de traverser le territoire de la commune de Brazey-en-Plaine. Il débouche dans la Saône au niveau de la commune de Saint-Jean-de-Losne qui comporte des installations portuaires pour la plaisance.

Ouges.

Ouges. Ouges.

Ouges. Port de Saint-Jean de Losne.

Port de Saint-Jean de Losne.

Notes et références

- Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, Des Canaux de navigation et spécialement du canal de Languedoc., Veuve Desaint (Paris), , 588 p. (lire en ligne), « Du canal de Bourgogne & des différents projets auxquels il a donné lieu. », p. 220

- Joseph Abeille, Mémoire concernant le projet du canal de Bourgogne, sa disposition, la distribution de ses ouvrages, Dijon (France), 1727

- « Canal de Bourgogne », sur Structurae (base de données internationale d'ouvrages d'art et du génie civil) (consulté le )

- « Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d'État, 1809 », sur gallica BNF (consulté le )

- « Canal de Bourgogne : Versant Yonne », Projet Babel : Histoire & Patrimoine des Rivières & Canaux (consulté le )

- « Sincey-lès-Rouvray », sur patrimoinedumorvan.org.

- « Eaux de Bourgogne (l'alimentation du canal de Bourgogne) », Projet Babel : Histoire & Patrimoine des Rivières & Canaux (consulté le )

- « Canal de Bourgogne : Versant Saône », Projet Babel : Histoire & Patrimoine des Rivières & Canaux (consulté le )

Bibliographie

- Joseph Abeille, État des avantages que procurera le canal de Cosne tant pour Paris que pour les provinces, en descendant les rivières d'Yonne et de Loire.

- Joseph Abeille, Mémoire concernant le projet du canal de Bourgogne, sa disposition, la distribution de ses ouvrages, Dijon, 1727.

- A. Desaunais, Le canal de Bourgogne et son trafic, Les Études rhodaniennes, 1928, vol. 4, no 1, p. 115-156 (les dix premières pages sont consacrées à l'histoire de la construction du canal).

- Pierre Pinon, La longue durée du canal de Bourgogne, Un canal... des canaux..., catalogue de l'exposition (Paris 7 mars - 8 juin 1986), Ministère de la Culture (Caisse nationale des monuments historiques et de sites), éd. Picard, 414 pages, (ISBN 2708402986).

- Philippe Cachau, Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, dernier des Mansart (1711-1778), thèse de doctorat d'histoire de l'art, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, 2004, t. II, p. 1350-1358.