Gisement de gaz de Lacq

Le gisement de gaz de Lacq (parfois dit « Lacq profond » pour le distinguer du petit gisement de pétrole de « Lacq supérieur » qui le surplombe) est le plus grand gisement de gaz naturel de France, appartenant géologiquement au Bassin aquitain. Situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques, il a été découvert en 1951 et a contribué à alimenter le réseau de gaz naturel du pays de 1957 à 2013. Sa mise en production représentait d'énormes difficultés techniques pour l'époque, du fait de la profondeur du gisement mais surtout à cause de l'importante teneur en sulfure d'hydrogène (H2S), un gaz corrosif et toxique.

| Lacq | |||

Rond-point de Lacq avec une pompe à pétrole. | |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Coordonnées | 43° 25′ nord, 0° 37′ ouest | ||

| Pays | |||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||

| En mer / sur terre | Terre | ||

| Exploitant | Successivement SNPA, Elf Aquitaine, Total, Geopetrol | ||

| Historique | |||

| Découverte | 1951 | ||

| Début de la production | 1957 | ||

| Arrêt de la production | 2013[Note 1] | ||

| Caractéristiques (2013) | |||

| Gaz extrait | 254 km³ | ||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

| |||

L'exploitation du gaz de Lacq a été à l'origine d'un développement industriel et technologique important. Il a donné naissance à une ville nouvelle à Mourenx et à un grand bassin industriel sur quatre sites, où sont nées les entreprises qui sont devenues Sanofi et Arkema, géants du médicament et de la chimie respectivement. Ce pôle industriel est parvenu à se reconvertir et à survivre à l'épuisement des réserves, on y trouve aujourd'hui des activités allant de la chimie fine aux énergies renouvelables.

La Société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA), qui a initialement exploité le gisement et s'est développée grâce à lui, a intégré, après diverses fusions, le groupe Elf Aquitaine puis Total, qui a récupéré l'héritage technologique de Lacq.

Géologie

Le Bassin aquitain

Le Bassin aquitain est, après le Bassin parisien, le deuxième plus grand bassin sédimentaire de France métropolitaine. Il présente une forme classique de cuvette, où les strates les plus anciennes affleurent en périphérie du bassin. Sa structure est asymétrique, car la collision avec la plaque ibérique, survenue au Mésozoïque, a comprimé la partie sud du bassin[g 1] - [g 2].

Deux sous-bassins présentent des réserves d'hydrocarbures : le bassin de Parentis et le bassin de l'Adour. Le premier, situé dans les Landes autour du bassin d'Arcachon, a offert plusieurs gisements de pétrole dont le plus grand de France, à Parentis-en-Born. Le second contient principalement le gisement de Lacq[g 3].

Formation du gisement de Lacq

L'existence d'un gisement d'hydrocarbures nécessite la présence de trois strates successives aux rôles différents, à savoir, de bas en haut (donc de la strate la plus ancienne à la plus récente)[g 4] :

- une roche-mère ou roche-source, riche en kérogène (matière organique) ;

- une roche-réservoir, c'est-à-dire une strate suffisamment poreuse pour accueillir les hydrocarbures ;

- une roche-piège, couche suffisamment imperméable pour les empêcher de continuer leur migration (les hydrocarbures, plus légers que l'eau, migrent naturellement vers le haut, sauf cas exceptionnels).

La présence de ces strates ne suffit pas à assurer la présence d'un gisement de pétrole. Il faut encore que la profondeur d'enfouissement de l'ensemble soit suffisante pour que la température permette la pyrolyse qui génèrera les hydrocarbures, et que l'interface entre la roche-réservoir et la roche-piège prenne une forme (anticlinale par exemple) propice à l'accumulation des fluides[g 5].

| Image externe | |

| Coupe géologique du champ de Lacq sur le site de GéolVal | |

Dans le cas de Lacq, la séquence est la suivante[g 6] :

- les roches-sources sont des dolomies du Portlandien (environ 150 Ma), partie du Jurassique supérieur ;

- les roches-réservoirs datent du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur, ce sont des sables, grès et calcaires[e 1] ;

- les roches-pièges sont des marnes de l'Aptien, dites de Sainte-Suzanne ;

- la structure piège a été obtenue suite à l'orogenèse pyrénéenne.

Caractéristiques du gisement

Morphologiquement, le gisement de Lacq est de forme ovale, mesurant 20 km par 15, logé dans un dôme anticlinal. Le toit du gisement, délimité par une couche de marnes, se situe, au point le plus haut, à 3 400 m sous le sol. La porosité est faible et le réservoir est très fracturé. La pression initiale est de 66 MPa, presque le double de la pression hydrostatique, ce qui est une particularité inhabituelle[g 1] : la plupart des gisements ont une pression interne sensiblement égale à la pression hydrostatique à leur profondeur[b 1].

La composition du gaz varie légèrement selon les sources. Lefebvre donne les valeurs suivantes[g 7] :

- 69,3 % de méthane CH4 ;

- 15,3 % de sulfure d'hydrogène H2S ;

- 9,3 % de dioxyde de carbone CO2 ;

- 3 % d'éthane C2H6 ;

- 0,9 % de propane C3H8 ;

- 0,6 % de butane C4H10 ;

- 0,8 % de pentane C5H12 ;

- 0,2 % de diazote N2 ;

- hélium insignifiant.

Ces pourcentages s'entendent en volume, les fractions en masse sont différentes du fait de la densité des différents gaz. La présence de CO2 n'est pas spécialement préjudiciable, en revanche le H2S est un gaz extrêmement corrosif (et toxique[f 1] - [f 2]) qui posera bien des difficultés à l'exploitant. Les hydrocarbures plus complexes que le méthane (éthane, propane, butane, pentane) sont des carburants à haute valeur ajoutée[g 7].

Découverte et mise en exploitation

La mise en exploitation du gisement de Lacq résulte de la volonté française d'améliorer l'indépendance énergétique du pays, de la formation de sociétés dédiées, et finalement de l'exploration en Aquitaine.

Une volonté industrielle nationale

Avec l'exploitation de pétrole de Pechelbronn, artisanale au Moyen Âge puis industrielle à partir des années 1740[d 1] - [d 2], la France a connu très tôt une activité de production d'hydrocarbures. Cette exploitation et les savoir-faire associés sont perdus avec l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Le début du développement de l'industrie pétrolière se fait sans la France. Durant la Première Guerre mondiale, marquée par un début de mécanisation des forces armées, la France dépend largement des États-Unis pour son approvisionnement en carburant, que Georges Clemenceau en vient à demander directement à Woodrow Wilson[b 2].

À l'issue du conflit, la France hérite au titre des dommages de guerre de 23,75 % de la Turkish Petroleum Company, part détenue précédemment par la Deutsche Bank ; elle a ainsi une part des énormes richesses pétrolières irakiennes et crée la Compagnie française des pétroles dirigée par Ernest Mercier pour gérer ces actifs. La loi du pousse plus loin le dirigisme français en la matière en attribuant à l'État le monopole de l'importation de pétrole[d 3]. Le succès est au rendez-vous en matière de raffinage : en 1939, la capacité de raffinage française est la plus grosse d'Europe. Mais, jusqu'à la fin des années 1930, l'approvisionnement français en pétrole reste largement tributaire de l'Irak (40 % en 1937) et d'un consortium dominé par les Anglo-saxons et vulnérable à la sécurité de l'oléoduc de Mossoul à Haïfa et de la navigation en Méditerranée[b 3].

Dans l'entre-deux-guerres quelques travaux de prospection pétrolière sont menés en différents points du territoire français, sans résultat notable. S'agissant de l'Empire colonial, le géologue Conrad Kilian croit au potentiel pétrolier de l'Algérie, mais sans convaincre les autorités[b 4].

Les prémices de l'exploration dans le bassin de l'Adour

La découverte du gisement de Saint-Marcet en Haute-Garonne en 1939 est le premier succès notable, récompensant de nouveaux choix dans la stratégie d'exploration. La Régie autonome des Pétroles (RAP) est constituée immédiatement, avec pour mission première de développer ce gisement. Pendant l'Occupation, malgré les pénuries, la RAP parvient à forer des puits de production dans le gisement et à déployer des gazoducs vers Pau et Toulouse. Le gaz naturel alimente quelques installations industrielles et le GPL associé est aussi commercialisé, ces carburants aident quelque peu le Sud-Ouest à faire face aux privations en matière de houille et de pétrole, réquisitionnés par l'occupant[b 5].

Une deuxième entité publique, la SNPA (société nationale des pétroles d'Aquitaine), est créée en 1941 pendant l'Occupation. Dirigée par Pierre Angot, un ingénieur des mines, la nouvelle société, où l'État détient 50 % des parts (des sociétés comme Saint-Gobain, Pechiney et Rhône-Poulenc étant aussi actionnaires), se voit confier l'exploration dans une vaste région s'étendant schématiquement d'Albi à Bayonne[b 6].

En 1948, une campagne de prospection sismique menée autour de Lacq révèle l'existence de l'anticlinal. En effet, si pour Saint-Marcet, l'anticlinal était visible en surface, à Lacq il est masqué par les couvertures tertiaire et quaternaire, l'usage de cette technologie était donc incontournable[g 4]. Un forage est entrepris en 1949 et, à 650 mètres de profondeur, il rencontre une nappe de pétrole : le gisement de Lacq supérieur. Il est rapidement mis en exploitation et sa production culmine à 300 000 tonnes par an (environ 6 000 barils/jour), mais elle décline rapidement : à la fin des années 1950, le gisement est déjà considéré comme en fin de vie[e 1] - [b 1]. Bien que modeste, ce gisement conforte les espoirs dans la région et permet à la SNPA de disposer enfin de rentrées d'argent suffisantes[b 7].

La découverte de Lacq et ses suites

Sachant qu'il n'est pas rare de découvrir des gisements superposés, logés dans des strates successives du même anticlinal, la découverte de cette nappe de pétrole peu profonde a incité la SNPA à continuer avec un forage plus profond. Ce puits, « Lacq 3 », est entrepris en 1951. Alors que le trépan atteint une profondeur de 3 550 mètres, le , le gaz jaillit, détruit l'appareillage de forage, et se répand dans les environs. À l'odeur, les ingénieurs comprennent immédiatement la présence de H2S, et donc la toxicité du gaz, mais le risque le plus grand est celui d'une explosion. La circulation dans les environs est verrouillée par la gendarmerie[b 8]. On craint la catastrophe.

Après avoir pallié l'urgence en mettant en place une torchère, la SNPA fait appel à Myron M. Kinley (en), un spécialiste de ce genre de situations, qui arrive en urgence du Texas. L'Américain prend le contrôle des opérations et parvient à boucher le puits[b 9]. La découverte de gaz est en quelque sorte une déception : c'est du pétrole qui était espéré[e 2], et le gaz n'est pas à cette époque une ressource vraiment recherchée.

Mise en production

Commence alors un travail de recherche sur les causes du désastre. L'acier du chemisage des puits s'est désagrégé, ce qui est attribué à un effet de corrosion fissurante. Des ingénieurs sont envoyés en Amérique du Nord étudier les solutions mises en place face à des gisements à haute teneur en H2S, en particulier l'usage de tubes dont l'intérieur est revêtu de bakélite. Mais cette solution s'avère inapplicable à Lacq, car la profondeur et la pression à Lacq imposent l'emploi d'une boue de forage très alcaline, à laquelle la bakélite ne résiste pas[b 10].

Si les puits Lacq 101 et Lacq 102, creusés au nord et au sud du puits de la découverte initiale, confirment l'extension du gisement, il faut attendre 1956 pour que la solution au problème de corrosion fissurante soit trouvée : c'est la société des Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de Pompey, célèbre pour avoir fourni le fer de la tour Eiffel, qui a réussi à mettre au point un acier au chrome résistant à ce phénomène[b 11]. Par ailleurs, l'appréciation du gisement continue : en 1957, sept puits, en plus du puits de découverte initial, ont permis d'en délimiter les contours[g 4].

Pour financer l'ensemble des travaux nécessaires à la production et à la commercialisation du gaz de Lacq, la SNPA procède à une augmentation de capital en 1956 : le capital social passe de 6,2 à 9,3 milliards de francs. De plus, 25 milliards de francs sont levés sous forme d'emprunts[e 1]. La volonté de développer ce gaz est renforcée par la situation politique. La guerre d'Algérie vient en effet de commencer, créant un doute sur la disponibilité future des ressources du Sahara — les gisements pétroliers de Hassi Messaoud et gazier de Hassi R'Mel fraichement découverts — pour la France. De plus, la récente crise de Suez a fait apparaître le spectre d'interruptions de l'approvisionnement en pétrole. Enfin le marché commun européen entre alors en vigueur, et le gaz, offrant le potentiel d'une source d'énergie bon marché, est perçu comme un possible facteur de compétitivité pouvant aider l'industrie française dans ce contexte de concurrence accrue[e 3].

En outre, à l'époque, l'opinion générale est que l'énergie nucléaire va se développer au point de rendre, à l'échéance d'une trentaine d'années, les combustibles fossiles obsolètes. Il apparaît donc raisonnable d'envisager l'exploitation du gaz dans cette fenêtre de temps[e 3].

L'épuration du gaz

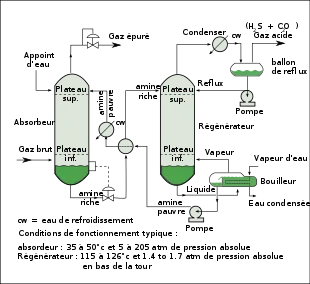

Pour que le gaz de Lacq soit utilisable comme carburant, la priorité est de le débarrasser de son H2S. La technologie existe : brevetée aux États-Unis en 1930[g 8], elle consiste à « laver » le gaz avec des amines liquides qui fixent le gaz acide (CO2 et H2S dans le cas présent) puis sont traitées pour désorber le gaz. En France, cette technique était déjà appliquée à petite échelle dans certaines raffineries, mais il faut ici la développer à une échelle considérable, ce que les équipes de la SNPA réussissent à réaliser dans un délai relativement court[b 12]. L'usine entre en service, avec une fraction seulement de sa capacité finale, en .

Création d'un réseau de gaz naturel

Avant Lacq, la production et la consommation de gaz naturel en France sont limitées aux petites quantités produites par le gisement de Saint-Marcet et consommées exclusivement dans le Sud-Ouest. En 1947 cette production se chiffre à 174 millions de mètres cubes[e 4]. Les grandes villes possèdent cependant déjà des réseaux de distribution de gaz combustible, nourri par des usines à gaz au gaz manufacturé, un mélange d'hydrogène, de monoxyde de carbone et de méthane notamment (donc hautement toxique).

Le gaz naturel peut non seulement remplacer le gaz manufacturé pour les usages domestiques (chauffage, cuisine), mais aussi être utilisé beaucoup plus largement que lui dans l'industrie, du fait de son pouvoir calorifique bien supérieur[b 13]. Pour cela, encore faut-il que le gaz puisse être acheminé vers les centres de consommation. Aucun réseau de gaz naturel à grande échelle n'existe alors en Europe de l'Ouest, même si l'Italie est en train de déployer le sien, sous l'impulsion d'Enrico Mattei, après la découverte de gisements dans la plaine du Pô.

Deux réseaux distincts sont créés : l'un d'envergure régionale, cantonné au Sud-Ouest, l'autre à l'échelle du pays[e 5] - [e 6]. Le réseau du Sud-Ouest est sous la tutelle de la Société nationale de Gaz du Sud-Ouest (SNGSO, ancêtre de TIGF), il distribue le gaz de Lacq et de Saint-Marcet vers Bordeaux, Toulouse, Bayonne, Pau notamment. C'est l'extension du réseau qui distribuait déjà le gaz de Saint-Marcet.

Le réseau d'envergure nationale est mis en place par la Compagnie française du méthane (CeFeM), coentreprise créée spécifiquement dans ce but par la SNPA et Gaz de France, qui entame ainsi sa mutation : de producteur et distributeur de gaz manufacturé, l'entreprise devient transporteur et distributeur de gaz naturel. Le réseau comporte un gazoduc principal Lacq-Paris, dont se détachent deux branches vers Nantes et Lyon et de nombreuses ramifications desservant d'autres villes. La région parisienne ne va cependant jamais consommer une part importante du gaz béarnais. Sur le trajet du gazoduc principal, un centre de stockage saisonnier en nappe aquifère est installé à Lussagnet[e 6].

Cette organisation en deux réseaux distincts reflète différents impératifs. D'un côté, il y a des motivations d'aménagement du territoire : il a été convenu que le gaz doit profiter prioritairement au Sud-Ouest, et on décide que les industries s'installant dans cette région bénéficieront d'un gaz légèrement moins cher qu'ailleurs. De l'autre, il s'agit de résoudre un épineux problème d'équilibre des pouvoirs entre la SNPA et Gaz de France[b 14]. À la fin des années 1960, le réseau de la SNGSO totalise 2 072 km et celui de la CeFeM 2 912 km[e 5].

Aménagement du territoire local

Cette activité nouvelle nécessite évidemment une main-d'œuvre importante : le nombre d'emplois industriels directs augmente jusqu'à 3 400 en 1964, tandis que les chantiers, naturellement transitoires, emploient un maximum (en 1959) de plus de 5 000 personnes[e 7]. Les ouvriers viennent du département et des départements voisins, tandis que les cadres proviennent de toute la France. Les chantiers emploient nombre de ruraux béarnais comme main-d'œuvre, non qualifiés, ceux-ci trouvent rarement des emplois dans les usines par la suite, beaucoup émigrent alors en ville. Les chantiers font aussi partiellement appel à une main-d'œuvre nord-africaine, espagnole, italienne et portugaise.

Un nouveau problème se pose : il faut loger ces salariés, ainsi que leurs familles. Les villes proches du gisement sont petites et n'offrent pas assez de logements[e 7].

Ainsi, en parallèle avec les opérations industrielles sus-citées, un projet d'urbanisme est mené : une ville nouvelle est créée sur la commune de Mourenx. Construite sur le schéma des grands ensembles, elle comprend en son centre des barres d'immeubles réunis en îlots, en sa périphérie des pavillons destinés à loger les cadres, quoique nombre de ces derniers résident dans l'agglomération paloise. Elle fait l'objet d'un article du sociologue Henri Lefebvre[e 8]. Mourenx était en 1954 un village de 218 habitants, la commune en compte 8 660 en 1962 et 10 734 en 1968[d 4]. En 1964, Mourenx reste une ville-dortoir, sous-équipée en commerces, restaurants, infrastructures de santé ou lieux de loisirs, ses habitants ayant surtout recours à ceux de Pau[e 7].

Le problème du transport se pose également : il faut acheminer beaucoup de matériel, puis évacuer les produits de l'industrie qui se met en place. Par chance, bien que la zone soit peu peuplée et peu industrialisée jusque-là, des infrastructures sont disponibles[e 9] :

- sur le plan ferroviaire, la ligne de Toulouse à Bayonne passe à proximité immédiate, un embranchement particulier à partir de la gare d'Artix y est créé pour les besoins de l'industrie ;

- au niveau routier, la route nationale 117 (grande route Perpignan - Bayonne) traverse la commune de Lacq ;

- une ligne 150 kV passe également à proximité.

Les aménagements nécessaires sont donc effectués sur cette base existante. Enfin le gave de Pau fournit l'eau nécessaire.

La construction des usines et de la ville nouvelle a amputé environ un millier d'hectares de terres arables dans la vallée, accélérant l'exode rural[e 7].

Un demi-siècle d'exploitation

Pendant plusieurs décennies, le gaz de Lacq contribue à alimenter la France en énergie. Son exploitant change au gré des fusions : la SNPA devient en 1966 l'ERAP en absorbant l'Union générale des Pétroles et l'Union générale de Distribution. Le groupe est renommé Société nationale Elf Aquitaine en 1976. En 1994, le groupe est privatisé et devient simplement Elf Aquitaine. En 2000, une fusion avec Total, héritière de la CFP, produit TotalFinaElf, renommé Total en 2003.

Une source majeure de gaz pour la France

En 1973, la production française de gaz naturel, provenant presque entièrement de Lacq, est d'environ 75 TWh, soit 6,3 Mtep ; pour comparaison les mines de charbon ont produit 17,3 Mtep la même année et la consommation française d'énergie primaire est de 180 Mtep, le gaz français y subvient donc pour 3,5 %[d 5], part qui ne cesse de décliner.

Toutefois, la part de Lacq dans la consommation nationale de gaz chute rapidement. Le développement de cette source d'énergie se fait avec des importations. Les Pays-Bas ont découvert en 1959 l'énorme gisement de Groningue, d'une taille plus de dix fois supérieure à celle de Lacq, et concluent rapidement des contrats d'exportation vers la Belgique, l'Allemagne et la France, ce qui marque le début de l'internationalisation du marché du gaz en Europe[e 10]. La connexion avec le réseau français est établie à Taisnières-en-Thiérache (Nord) et la France importe du gaz néerlandais dès 1970[e 11]. Du gaz naturel liquéfié provenant d'Algérie (d'autres fournisseurs émergent ensuite) est débarqué à Fos à partir de 1972 et à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) en 1980. En 1976, les importations de l'URSS débutent[e 10].

Le pic de production de Lacq est atteint en 1982 avec 12 milliards de mètres cubes par an (équivalent énergétique de presque 200 000 barils de pétrole par jour). Commence alors un long déclin du débit[e 2]. L'activité de forage de nouveaux puits dans le gisement, jusqu'alors continue, prend alors pratiquement fin. Au total Lacq sera percé de 165 puits[d 6].

Développement d'un bassin industriel

Dès sa découverte, le gaz de Lacq apparaît comme une occasion de développer une région jusque-là peu industrialisée[e 3].

Le bassin industriel de Lacq, construit rapidement autour de 1960, connaît ensuite des évolutions progressives sur les décennies suivantes. En 1961, il est organisé sur trois sites[e 12] :

- le site central de Lacq, directement à la verticale du gisement, comprenant toutes les activités de traitement du gaz et de thiochimie, de petites entreprises fournissant de la sous-traitance. On trouve aussi sur ce site, dès 1958, l'usine SOBEGAL de mise en bouteille de butane et de propane[b 15] ;

- un site plus à l'ouest, qui transforme les coproduits du traitement du gaz en polystyrène et polyéthylène notamment. Cette usine appartient à Arkema, qui a été scindé de Total en 2004 ;

- à l'est du site principal, près de Pardies le groupe Pechiney construit une fonderie d'aluminium, la plus importante de France à l'époque, tandis qu'EDF bâtit une centrale thermique à gaz pour l'alimenter : la production d'aluminium est très consommatrice d'électricité et a donc besoin de kilowatts-heures bon marché pour être compétitive. On trouve aussi plusieurs entreprises chimiques spécialisées, dont l'usine d'engrais azotés construite en 1960, qui existe toujours au début du XXIe siècle et appartient désormais à l'entreprise norvégienne Yara International[d 7].

Ces installations ont un poids important dans l'économie régionale : à la fin des années 1960, les industries installées autour de Lacq représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires industriel du département[e 5].

Au fil des années, de nouvelles activités industrielles naissent sur le bassin, la SNPA (puis Elf) ayant d'ailleurs la mission très officielle de créer une industrie diversifiée[b 1]. Le plus fructueux de ces investissements se situe dans l'industrie du médicament : l'activité pharmaceutique de Elf, créée à Lacq — où l'usine est toujours en activité — sous le nom d'Omnium Financier Aquitaine pour l'Hygiène et la Santé, est devenue le puissant groupe Sanofi[b 16].

Le site industriel de Lacq.

Le site industriel de Lacq.

Valorisation du soufre

Si la présence de soufre dans le gaz du gisement fut initialement, et à raison, perçue comme une difficulté majeure compliquant la mise en production, la valorisation de cet élément devient rapidement une source de revenus importante pour l'exploitant[e 5]. Le H2S est traité par procédé de Claus.

Le procédé de Claus admet pour première étape une combustion dans l'oxygène du gaz riche en H2S, ce qui produit du SO2 (d'autres réactions auxiliaires ont lieu également). La deuxième étape est une réaction entre le H2S et le SO2, qui produit de l'eau et du soufre élémentaire. Cette réaction est catalysée, à Lacq le catalyseur utilisé est de l'alumine[d 8]. Le bilan global est :

- 2 H2S + O2 → S2 + 2 H2O

La production s'est accrue au cours des premières années, en phase avec la production de gaz. Elle atteint en 1967 la valeur d'1,6 Mt[e 5], valeur qui reste assez stable au cours des années 1970[g 9] alors que la demande française à la même époque n'est que de 680 000 tonnes. En dehors de petites quantités acheminées directement vers des clients français, l'essentiel du soufre produit est transporté par des trains chargés d'environ un millier de tonnes chacun sur la ligne de Toulouse à Bayonne, vers le port de Bayonne d'où des navires spécialisés le transportent vers des clients en Europe, en Méditerranée et occasionnellement au-delà[e 5]. En 1977, la France est ainsi le 6e producteur mondial de soufre, presque toute la production venant de Lacq[g 9]. Les applications du soufre sont multiples, incluant la production d'acide sulfurique, la confection de matières plastiques, de cellophane, de pesticides tels que la célèbre bouillie bordelaise. Le soufre français est particulièrement apprécié sur le marché pour sa pureté. Le soufre pur peut prendre des formes solides ou liquides selon les variétés allotropiques et Lacq le produisit sous les deux formes selon la demande du marché. À partir de 1993 le soufre solide est granulé, pour être vendu sous forme de billes et non plus en poudre, ce qui génère moins de poussières[b 17].

Un hub pour les gisements de la région

En 1965 est découvert le deuxième plus grand gisement de gaz du pays, Meillon, au sud de Pau. Il est exploité comme un gisement satellite, c'est-à-dire que sa production est traitée par les installations de Lacq. Il est abandonné en 2013 en même temps que Lacq, après avoir fourni un total de 68 milliards de mètres cubes de gaz[p 1].

D'autres gisements, d'importance bien moindre, vont profiter également de l'infrastructure de Lacq. Ainsi le brut et le gaz associé du petit gisement de pétrole de Vic-Bilh, situé à 45 km de Lacq, ont transité par l'infrastructure de ce dernier[g 10]. Le petit gisement de gaz de Rousse, au sud de Meillon, comprend deux réservoirs superposés et a fourni un total de 4,6 milliards de mètres cubes, également via les installations de Lacq, tout comme le gisement de Ucha-Lacommande pour 1,9 milliard de mètres cubes[d 9].

Avenir et reconversion du site

Reliquat de production de gaz

Au début des années 2010, le gisement est pratiquement épuisé. La production est tombée à deux millions de mètres cubes par jour, à comparer à 33 millions en 1982[b 18]. Il est alors décidé, au terme d'une longue concertation avec les industriels locaux, d'entamer le programme Lacq 2030 : il s'agit d'arrêter la commercialisation de gaz sur le réseau et de maintenir une production minimale, avec seulement cinq puits, pour une trentaine d'années encore, alimentant l'industrie locale (à commencer par l'usine Arkema) en gaz et surtout en soufre, le besoin en soufre étant celui qui déterminera le débit[b 19]. À cette occasion, le gisement change de main : c'est maintenant l'entreprise Geopetrol qui gère l'exploitation, après avoir déjà repris d'autres gisements français devenus marginaux aux yeux des grands groupes[d 10].

Ainsi, la production de gaz pour le réseau se termine fin 2013, après l'extraction d'un total de 254 milliards de mètres cubes de gaz épuré[b 20]. Le gisement de Meillon est arrêté au même moment. Le gisement de Saint-Marcet ayant pour sa part été fermé en 2009[p 2], cet évènement marque pratiquement la fin de la production de gaz naturel en France. Fin 2015, le bulletin du BEPH signale[g 11] encore l'extraction de petites quantités de gaz associé dans quatre gisements de pétrole, mais ce gaz est utilisé localement, réinjecté ou détruit en torchère, il n'est pas commercialisé via le réseau. Seule la société Gazonor commercialise encore une petite production de gaz, extrait de mines de charbon (exploitation du « grisou » du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais). Il faut aussi noter, mais hors du cadre des combustibles fossiles, l'existence d'une production de biogaz injecté dans le réseau : 365 sites sont en service au début de 2022, pour une production totale de 6,4 TWh, et près d'un millier d'autres sont à l'étude[d 11].

La plupart des puits sont cimentés. L'importante usine de traitement est fermée et démantelée : elle est à la fois vétuste et surdimensionnée pour la nouvelle mission du gisement. Une usine beaucoup plus petite est mise en place. L'investissement est majoritairement supporté par la Sobegi, la division de Total chargée du développement de l'industrie sur le bassin[b 19]. Par ailleurs, le groupe Total ouvre en 2011 son oléothèque sur le site de Lacq. Il s'agit d'une collection d'échantillons de pétrole, provenant de milliers de gisements différents à travers le monde, conservés à des fins de recherche[p 3].

Chimie fine et matériaux

Au cours des années 2010, de nouvelles activités industrielles s'installent sur les quatre sites industriels créés autour du gisement de Lacq, capitalisant sur l'existence d'un personnel qualifié dans diverses branches de la chimie, l'acceptabilité de l'industrie par la population locale et l'existence d'espaces disponibles en site classé Sévéso. Ainsi, malgré l'épuisement de la ressource qui lui a donné naissance, le bassin industriel compte actuellement 7 600 emplois, à peine moins que les 8 000 qui existaient dans les années 1980, quand la production de gaz était à son maximum[p 4].

Le groupe japonais Toray Industries, leader mondial de la production de fibre de carbone, possède depuis 1982 une usine sur la commune d'Abidos. En 2014, il se dote d'une deuxième unité de production construite sur les terrains délaissés par Total, qui produit du polyacrylonitrile, précurseur des fibres de carbone. Cette matière première était précédemment importée du Japon. Airbus, installé à Toulouse, raisonnablement proche du bassin de Lacq, est le principal client[p 5].

Également dans le domaine de la chimie fine, la PME M2i Life Sciences installée sur le pôle de Lacq produit des phéromones de synthèse, utilisées par exemple pour lutter contre la chenille processionnaire du pin en empêchant ce nuisible de se reproduire. Ces produits constituent une alternative sans risques aux pesticides[p 6]. Fin 2021 est entamée la construction d'une usine de chitosane biosourcé, ce produit entre dans la composition de nombreux compléments alimentaires[p 7].

Fin 2015, le géant de l'énergie québécois Hydro-Québec installe à Lacq un important centre de recherche et de production dédié aux batteries LiFePo[p 8].

Début 2022, la société Carester, basée à Lyon, choisit le site de Lacq pour implanter son site pré-industriel de recyclage des aimants permanents, qui doit ouvrir en 2023 : il s'agit de retraiter les aimants, notamment ceux des moteurs et générateurs électriques en fin de vie, principalement pour récupérer les terres rares qui entrent dans leur composition[p 9].

Biomasse-énergie

La société espagnole Abengoa, via sa filiale française, a installé sur le site de Lacq une usine de bioéthanol-carburant. La matière première, le maïs, est sourcée localement. D'une capacité de 220 000 m3 par an, cette usine fonctionne en synergie avec celle de Messer France qui valorise le CO2, sous-produit de la fermentation alcoolique[p 10] - [p 11]. Par ailleurs, une centrale de cogénération bois fournit depuis fin 2015 de l'électricité (14 MWe) et de la vapeur pour l'industrie chimique, elle est alimentée par les forêts de la région[p 12].

En matière de méthanisation, l'entreprise Fonroche a lancé en 2018 un projet visant à la production annuelle de 100 GWh environ de biogaz à partir de déchets de l'industrie agrocalimentaire, reprenant une partie du terrain de l'ancienne usine Rio Tinto. En 2021, ce projet, comme l'ensemble de l'activité biogaz de Fonroche, est racheté par TotalEnergies. La production a commencé en janvier 2022[p 13] - [g 12].

La société Elyse Energy a annoncé deux autres investissements d'ampleur sur le site de Lacq dans le domaine de la biomasse-énergie. Le premier, d'un montant de 350 millions d'euros, est annoncé en septembre 2022, il concerne un site de production de méthanol, produit à partir de CO2 provenant des autres industries du site, et d'hydrogène produit par électrolyse en utilisant de l'électricité renouvelable[1]. Le deuxième projet, en juin 2023, concerne la production de biocarburant, et en particulier de Carburant durable d'aviation, c'est un investissement de 650 millions d'euros[2].

Site pilote pour la séquestration du CO2

Le gisement de Lacq profond a été évalué pour devenir un réservoir dédié à la séquestration géologique du dioxyde de carbone : sa capacité de stockage a été estimée à 250 millions de tonnes[d 9] de CO2 qui pourraient être stockés dans l'ancien gisement, à comparer aux émissions annuelles de la France de 370 millions de tonnes.

Total a mené un projet pilote à petite échelle, en utilisant non pas Lacq comme réservoir, mais le petit gisement de Rousse. Une chaudière à gaz existante dans le complexe de Lacq est convertie pour fonctionner en oxycombustion, c'est-à-dire que le gaz est brûlé dans un mélange d'oxygène pur et de CO2 recirculé. Le CO2 capté est expédié vers Rousse par le même gazoduc qui servait, en sens inverse, à acheminer le gaz produit à Rousse. Un ancien puits de production de Rousse est rénové et converti en puits d'injection[e 2]. Le pilote fonctionne de 2010 à 2013, environ 50 000 tonnes de CO2 sont injectées, puis le puits est cimenté[p 14], et commence une longue phase d'observation : mesures sismiques et échantillonnage sont utilisés pour suivre l'évolution du réservoir et les migrations éventuelles du gaz injecté[g 13].

Héritage

Héritage technologique

Grâce à l'expérience acquise avec Lacq, les sociétés succédant à la SNPA (Elf-Aquitaine, puis Total) ont un savoir-faire reconnu sur l'exploitation de gisements de gaz à forte teneur en H2S. Ce savoir-faire a été mis à profit dans de nombreux projets à travers le monde, celui d'Elgin-Franklin dans le secteur britannique de la mer du Nord étant l'un des plus emblématiques.

La société Vallourec, alors un modeste producteur de tubes d'acier, a fait son entrée dans le marché pétrogazier avec Lacq, le caractère corrosif du gaz de Lacq l'a amené à développer la technologie VAM[g 14], pour créer des joints étanches entre tubes d'aciers, technologie qui n'a cessé d'évoluer depuis et reste le produit phare du groupe. Vallourec est aujourd'hui une multinationale et les deux tiers de son chiffre d'affaires sont réalisés dans le secteur des hydrocarbures[d 12].

Bilan environnemental et sanitaire

L'impact de l'exploitation du gaz de Lacq sur l'environnement local a été largement étudié. Deux aspects ont particulièrement été observés : la pollution due au soufre rejeté dans l'atmosphère, cause de pluies acides[f 3] et l'apparition d'une activité sismique due à la dépressurisation du gisement.

La pollution atmosphérique causée par l'exploitation du gisement a attiré l'attention dès 1958. En effet, à l'origine, l'unité convertissant le H2S en soufre élémentaire n'avait qu'un rendement de 95 %. Les gaz résiduels étaient incinérés (produisant du SO2), 5 % du soufre extrait du gisement se retrouvait donc dans l'atmosphère, ce qui causa des nuisances sanitaires (nausées, conjonctivites, problèmes pulmonaires)[f 4], et eut un impact sur certaines cultures environnantes, dommages croissants au fil de l'augmentation de la quantité de gaz extrait et traité. Après l'étude de plusieurs solutions, dont la production d'acide sulfurique à partir des gaz résiduels (qui s'avéra peu rentable), on finit dans les années 1970 par déployer le procédé Sulfreen de la société Lurgi pour capter l'essentiel du soufre des fumées[f 3].

Concernant la sismicité, un premier séisme a été ressenti dans les environs en 1969, alors que la zone était historiquement considérée comme asismique[g 15]. Depuis, plusieurs dizaines d’événements sismiques de magnitude supérieure ou égale à 3 ont été enregistrés, le plus fort, de magnitude 4,4, en 1981. C'est la conséquence de l'écrasement des couches surplombant le réservoir dépressurisé, qui s'est aussi manifesté par un affaissement de 6 cm du sol à la verticale du gisement[g 1].

Outre la pollution directement liée à l'exploitation du gisement, les industries installées dans la zone ont aussi laissé un passif environnemental. Ainsi, une pollution aux fluorures dépassant légèrement la limite de potabilité a été enregistrée sur les eaux souterraines, à cause des scories de l'ancienne usine Pechiney. Sommé par la préfecture, Rio Tinto, propriétaire actuel du site, a entrepris des travaux[p 15].

S'agissant de l'impact sanitaire, une étude de l'Isped (Institut de Santé Publique, épidémiologie et développement de l'université de Bordeaux) finalisée en 2002 et portant sur la période 1968-1998 montre que les moins de 65 ans vivant à proximité immédiate de Lacq présentaient une surmortalité de 14 %, et en particulier un excès de mortalité par cancer de 39 %[d 13]. Une étude du cabinet Burgeap, auditionnée par le Haut Conseil de la santé publique[f 5], recense 140 polluants atmosphériques émis par les industries du bassin, dont cinq à des taux jugés préoccupants : le SO2 (dont les émissions étaient encore vers 2008 de 10 à 15 tonnes par jour, contre près de 700 dans les années 1970), le benzène, l'oxyde d'éthylène, le dichlorométhane et l'éthanal.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Briand C (2006). Les enjeux environnementaux du complexe industriel de Lacq (1957-2005). Flux, (1), 20-31.

- Agnès Laurent, L'épopée du gaz de Lacq, Cairn, , 182 p. (ISBN 978-2-9546825-0-1)

- Collectif, Le Gaz de Lacq, Paris, La Documentation française, , 31 p. (OCLC 460468926)

- Collectif, sous la direction de Gisela Blanc, Elf Aquitaine. Des origines à 1989, Paris, Fayard, , 366 p. (ISBN 978-2-213-60149-6)

- André Blanchard, Le gaz de Lacq (conférences du Palais de la découverte), Paris, Université de Paris,

Notes et références

Notes

- Fin de la production commercialisée sur le réseau. Une production minime pour les industries locales subsiste.

Références

- Références aux livres cités en bibliographie

- Blanchard 1958, p. 8.

- Rutman 1998, p. 12.

- Rutman 1998, p. 14.

- Rutman 1998, p. 58.

- Rutman 1998, p. 24.

- Rutman 1998, p. 24-26.

- Rutman 1998, p. 37.

- Blanchard 1958, p. 9-10.

- Blanchard 1958, p. 10-11.

- Blanchard 1958, p. 13.

- Rutman 1998, p. 42.

- Blanchard 1958, p. 16.

- Blanchard 1958, p. 20.

- Rutman 1998, p. 45.

- Laurent 2013, p. 95.

- Rutman 2013, p. 236.

- Laurent 2013, p. 83.

- Laurent 2013, p. 86.

- Laurent 2013, p. 156.

- Laurent 2013, p. 88.

- Publications géologiques et techniques

- Thomas Bardainne, Étude de la sismicité de Lacq et analyse des formes d’ondes par décomposition en chirplets (thèse de doctorat, spécialité géophysique), Université de Pau et des pays de l'Adour, , 242 p. (lire en ligne).

- B. Papion, BRGM, « Structure et histoire simplifiées - SIGES Aquitaine - ©2016 » (consulté le ).

- C. Lorenz, Géologie des pays européens : France, Belgique, Luxembourg, Université de Pau et des pays de l'Adour, , 605 p..

- (en) P. Jenner et J. Dienesch, « Histoire géo physique du gisement de Lacq », Geophysical Prospecting, vol. 13, no 4, , p. 518–540.

- Bernard Biju-Duval, Géologie sédimentaire : bassins, environnements de dépôts, formation du pétrole, Technip, , 736 p..

- (en) J.-L. Lenoble et J. Canerot, « New sequential cutting of dolomitic Portlandian (dolostones of Mano) in Béarn : geodynamical implications », 3rd international symposium on jurassic stratigraphy : abstracts, Poitiers, .

- G.Lefebvre, Chimie des hydrocarbures, Technip, coll. « Cours de l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs », , 205 p. (ISBN 978-2-7108-0342-3, lire en ligne).

- (en) Brevet US 1783901 Process for separating acidic gases publié en déc 1930, Roger Bottoms Robert.

- Ressources minières françaises : tome 8, Les gisements de soufre et de pyrite (situation en 1980), BRGM, 90 p. (lire en ligne).

- Nouvelles techniques pour l'exploration et l'exploitation des ressources de pétrole et de gaz : Comptes-rendus du deuxième symposium européen, Technip, , 1391 pages, p545.

- BEPH, « Bulletin d'information du BEPH », Ministère du Développement durable, no 101, (lire en ligne, consulté le ).

- L'Usine Nouvelle, « TotalEnergies a mis en service la plus grande unité de méthanisation de France, près de Pau », l'usine nouvelle, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Bruno Garcia, « A Geochemical Approach for Monitoring a CO2 Pilot Site: Rousse, France. A Major gases, CO2-Carbon Isotopes and Noble Gases Combined Approach », Oil & Gas Science and Technology, vol. 67, no 2, , p. 341-353 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Brevet US 1783901 "Triple-sealing pipe joint", Alexandre Madrelle.

- Philippe Volant, Mécanisme des déformations et aspect fractal de la sismicité induite par l'exploitation d'un gisement d'hydrocarbures (Lacq, France) (Thèse de doctorat), Université Joseph-Fourier, , 113 p. (lire en ligne).

- Publications économiques et sociales

- Serge Lerat, « La mise en valeur du gisement de gaz de Lacq », Annales de Géographie, vol. 66, no 355, , p. 260-267 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Minh Ha-Duong, « Social aspects of Total’s Lacq CO2 capture, transport and storage pilot project », Energy Procedia, 10th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, vol. 4, (lire en ligne, consulté le ).

- J. Lajugie, « Le gaz de Lacq et l'expansion économique régionale en France », Revue des sciences économiques, .

- « Le gaz de Saint-Marcet », Études et conjoncture - Union française / Économie française, vol. 4, no 2, , p. 63-96 (lire en ligne, consulté le ).

- Serge Lerat, « Le champ de gaz de Lacq et son rôle économique », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, vol. 41, no 1, , p. 77-91 (lire en ligne, consulté le ).

- R. de Vanssay, « Le gaz de Lacq au service de l'économie du Centre-Est [article] », Revue de géographie de Lyon, vol. 34, no 3, , p. 285-290 (lire en ligne, consulté le ).

- Suzanne Larbiou, « Industrialisation - urbanisation ? L'exemple de Lacq », Études rurales, vol. 49, no 1, , p. 245-264 (lire en ligne, consulté le ).

- Henri Lefebvre, « Les nouveaux ensembles urbains (un cas concret : Lacq-Mourenx et les problèmes urbains de la nouvelle classe ouvrière.) », Revue française de sociologie, vol. 1, no 2, , p. 186-201 (lire en ligne, consulté le ).

- Jean Coppolani, « L'aménagement de la région de Lacq », Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, vol. 30, no 4, , p. 325-331 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Collectif, Putting a Price on Energy : International pricing mechanics for oil and gas, Energy Charter Secretariat, , 242 p. (ISBN 978-90-5948-046-9, lire en ligne), p. 148.

- (en) Carol Dahl, International Energy Markets : : Understanding Pricing, Policies, & Profits, 2nd Edition, PennWell Books, .

- Yves Poinsot, « L'évolution géographique récente du bassin de Lacq : redéploiement industriel et facteurs environnementaux », Revue de géographie de Lyon, vol. 71, no 1, , p. 55-64 (lire en ligne, consulté le ).

- Publications sur les aspects écologiques et sanitaires

- SULFURE D'HYDROGENE, Fiches internationales de sécurité chimique .

- (en) Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Toxicological Profile For Hydrogen Sulfide, (lire en ligne [PDF]), p. 4-5 et 134.

- Christophe Briand, « Les enjeux environnementaux du complexe industriel de Lacq (1957-2005) », Flux, vol. 1, no 1, , p. 20-31 (lire en ligne, consulté le ).

- H. Couteaux, Le gaz de lacq, toxicologie, D.F.V., Usine de Lacq, Centre médico-social HC/MM, , 182 p. (ASIN B003WS80VI).

- « Compte-rendu des auditions », (consulté le ).

- Presse

- « Gaz de Meillon : fin de l'exploitation ce week-end après 48 ans d'activité », sur La-Republique-des-pyrenees, (consulté le ).

- « Les puits de gaz commingeois fermés à jamais - 19/08/2009 », sur ladepeche.fr, (consulté le ).

- « La mémoire du pétrole s'installe à Lacq », sur La-République-des-Pyrénées, (consulté le ).

- Nicolas César, « Aquitaine : La nouvelle vie industrielle de Lacq - Gaz naturel », sur usinenouvelle.com, (consulté le ).

- Éloïse Layan, « Lacq : la Carbon valley sort de terre », sur SudOuest.fr, (consulté le ).

- « Une entreprise de Lacq primée pour sa méthode écologique contre la chenille processionnaire », sur la république des Pyrénées, (consulté le ).

- L'Usine Nouvelle, « A Lacq, Alpha Chitin construit son usine biochimique de dérivés de larves de mouches », usine nouvelle, (lire en ligne, consulté le )

- « Lacq abritera dès lundi les recherches sur les batteries du futur », La République des Pyrénées, (consulté le ).

- « Terres rares : Carester va installer son premier démonstrateur dans les Pyrénées », sur brefeco.com, (consulté le ).

- « L'Aquitaine en pointe dans la production de bioéthanol », Sud Ouest, (consulté le ).

- « Le CO2 d'Abengoa va créer de nouveaux emplois à Lacq », La République des Pyrénées, (consulté le ).

- Nicolas César, « Cofely investit 56 millions d’euros dans une centrale de cogénération biomasse à IndusLacq - Quotidien des Usines », L'Usine nouvelle, (consulté le ).

- « Total investit sur le Bassin de Lacq en rachetant la filiale biogaz de Fonroche », sur www.cc-lacqorthez.fr (consulté le )

- « CO2 : le puits de Rousse va être bouché », sur La république des Pyrénées, (consulté le ).

- « Décharges de Péchiney : six mois pour endiguer la pollution », sur La République des Pyrénées, (consulté le ).

- Autres

- « Ensemble Industriel », notice no IA00118944, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Historique », sur Musée du pétrole.

- « Loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole », sur Legifrance (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Mourenx », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- « Chiffres clés de l’énergie, édition 2014 », sur atmo-hdf.fr (consulté le ).

- Some examples of oil & gas production linear extrapolation to estimate ultimate, Jean Laherrère, 24 mai 2015.

- « Pardies, Pyrénées Atlantique » [archive du ], sur site officiel (consulté le ).

- « Chimie inorganique ; du gaz de Lacq à l'acide sulfurique » [PDF], sur materiel-physique.ens-lyon.fr.

- « La technologie du captage et stockage du CO2 ».

- geopetrol, « Réunion CSL C4000 », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr, (consulté le ).

- « Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz - Quatrième trimestre 2021 », sur Données et études statistiques pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les transports (consulté le )

- Description de la société Vallourec, Zone Bourse.

- Cour des comptes, « gestion publique de la mutation industrielle du bassin de Lacq : risques de sécurité industrielle, sanitaire et environnementale »,

- L'Usine Nouvelle, « Elyse Energy investit 350 millions d'euros pour fabriquer du méthanol décarboné à Lacq », L'usine Nouvelle, (lire en ligne, consulté le )

- Romain Bely- r.bely@sudouest.fr, « Bassin de Lacq : élus et acteurs de l’industrie aux anges après l’annonce de l’investissement d’un milliard dans les biocarburants », sud-ouest, (ISSN 1760-6454, lire en ligne, consulté le )