Plan Freycinet

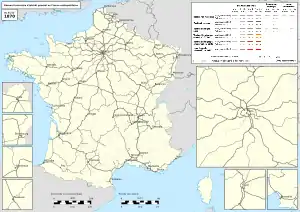

Le plan Freycinet est un ambitieux programme français de travaux publics lancé en 1878 par le ministre des travaux publics Charles de Freycinet, principalement pour la construction de chemins de fer, mais aussi de canaux et d'installations portuaires, le tout pour un budget initial de 4,5 milliards de francs[alpha 1].

Historique

Le projet est inscrit dans la loi de Finances et, en , Freycinet, proche de Gambetta, organise entre celui-ci et Léon Say, ministre des Finances, une réunion afin de préparer le terrain politique. Une première loi est votée le 18 mai 1878, créant un réseau d’État à travers le rachat de plusieurs compagnies.

Le , un rapport est rendu public. L’objectif majeur du plan Freycinet est de donner accès au chemin de fer à tous les Français, de façon à favoriser le développement économique du pays et à désenclaver les régions reculées. Il est officialisé par la loi 8168 du 17 juillet 1879[2].

Le plan prévoit la construction d'un réseau de voies ferrées de 16 000 km[3], dont 8 700 km de lignes d’intérêt local. Leur construction est assurée :

- soit par les grandes compagnies privées, le coût étant le plus souvent pris en charge par l’État ;

- soit par l’État lui-même : Freycinet est ainsi à l’origine de la compagnie de l’État (loi du ).

Selon Freycinet, toutes les sous-préfectures doivent être reliées au réseau des chemins de fer, ainsi qu'un maximum de chefs-lieux de canton[4].

En 1879, Freycinet devient président du conseil. Il choisit alors Henri Varroy pour lui succéder aux travaux publics et mettre en œuvre son plan. Celui-ci s’adjoint l’ingénieur Alfred Picard, qu’il nomme directeur des chemins de fer en 1882.

La réalisation du plan Freycinet dura jusqu’en 1914, et il fut pratiquement entièrement réalisé. Cependant, de nombreux chefs-lieux de canton ne furent finalement desservis que par de petits tortillards à voie métrique, d’une qualité assez médiocre.

6 milliards de francs furent alloués au plan.

Classement des lignes ferroviaires

Les 181 lignes listées ci-dessous sont numérotées et désignées conformément à la loi du [5], et représentent un total de 8 848 km.

Il faut noter que :

- la première liste proposée par Freycinet début 1878 comportait 154 lignes nouvelles et 53 lignes déjà concédées mais au titre de l’intérêt local, et que cette liste fut longuement discutée tant en Commission qu’à la chambre des Députés et au Sénat ;

- 94 lignes, totalisant 4 152 km, ont fait l'objet d’amendements renvoyés pour étude au Ministre des Travaux publics et n’ont pas été inscrites dans la loi.

- Armentières à Lens, par Don — 24 km

- Armentières à Tourcoing et à Roubaix — 19 km

- Roubaix à la frontière belge, vers Audenarde — 2 km

- Valenciennes à Denain et Lourches, par ou près Trith-Saint-Léger — 11 km

- Denain à Saint-Amand — 14 km

- Don à Templeuve — 20 km

- Lille (la Madeleine) à Lannoy, par le Breucq, Hempempont et Hem — 12 km

- Ormoy à la vallée de l’Ourcq, par ou près Betz — 20 km

- D’un point de la ligne de Villers-Cotterets à Château-Thierry à une station à établir sur la ligne de Paris à Avricourt, entre les stations de Trilport et Changis — 28 km

- Hirson à Busigny, avec embranchement de ou près Wimy à Guise — 84 km

- Solre-le-Château à Avesnes — 12 km

- Valenciennes à Laon, par ou près le Cateau — 107 km

- Laon à Mézières, par ou près Rozoy (Aisne) — 90 km

- D’un point à déterminer sur la ligne de Mézières à Hirson, par Rocroy, à la frontière belge, vers Chimay — 16 km

- Soissons à Réthel, par la vallée de l’Aisne — 77 km

- Montmédy à Stenay ou à Dun — 24 km

- Baroncourt à Étain — 11 km

- Revigny à Saint-Dizier — 28 km

- Melun à la Ferté-sous-Jouarre, par ou près Rozoy et Coulommiers — 68 km

- Esbly à un point à déterminer sur la ligne de Gretz à Coulommiers, entre Faremoutiers et Coulommiers — 22 km

- Laon à ou près Château-Thierry — 64 km

- Provins à Esternay, par ou près Villiers-Saint-Georges — 29 km

- Fère-Champenoise à Vitry-le-François — 50 km

- Avallon à Bourges, par ou près Clamecy, Cosne et Sancerre (entraînant la suppression de Chatel-Censoir à Sermizelles) — 143 km

- Cosne à Saint-Sauveur — 34 km

- Auxerre à Vitry-le-François, par ou près Saint-Florentin, Troyes et Brienne — 145 km

- Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle) à Bruyères (Vosges) — 45 km

- Jussey à la ligne d’Épinal et à Aillevillers — 72 km

- Prolongement de la ligne de Remiremont à Saint-Maurice-sur-Moselle jusqu’à Bussang — 4 km

- Bas-Évette (Belfort) à Giromagny — 7 km

- Lure à Loulans-les-Forges, par Villersexel — 38 km

- Raccordement entre la ligne de Ceinture de Paris (rive gauche) et la ligne de Paris à ou près Auneau — 1 km

- Raccordement entre la ligne de Ceinture de Paris (rive gauche) et celle du pont de l’Alma à Courbevoie — 1 km

- Raccordement entre la ligne de Grande-Ceinture, à Saint-Germain-en-Laye, et la gare actuelle de Saint-Germain — 3 km

- Raccordement entre la ligne de Grande-Ceinture, près l’Étang-la-Ville, et la ligne de Paris à Versailles (rive droite), vers Saint-Cloud — 15 km

- Rambouillet à un point à déterminer sur la ligne de Pontoise à Gisors, entre Ws-Marines et Chars, en passant par un point à déterminer entre Mantes et Meulan — 62 km

- Palaiseau à Épinay-sur-Orge — 17 km

- Paris (gare spéciale) à ou près Auneau — 65 km

- De la limite des départements de Seine-et-Oise et d’Eure-et-Loir, près Auneau, à Melun, par ou près Étampes — 58 km

- Eu à Dieppe — 37 km

- Dieppe au Havre — 92 km

- Pont-Audemer à la ligne de Pont-l’Évêque à Honfleur — 16 km

- Pont-Audemer à Port-Jérôme, avec bac à vapeur sur la Seine — 19 km

- Raccordement, entre Quévilly et Sotteville, des chemins de fer d’Orléans à Rouen et de Paris à Rouen — 5 km

- Raccordement, près Elbeuf, des lignes d’Orléans à Rouen et de Serquigny à Rouen — 2 km

- Vire à Saint-Lô — 43 km

- Fougères à Vire et à un point à déterminer entre Bayeux et Caen — 123 km

- Cherbourg à Beaumont-Hague (Manche) — 16 km

- Carentan à la ligne de Sottevast à Coutances — 19 km

- Coutances à Regnéville — 8 km

- De la limite de la Manche, vers Avranches, à Domfront (Orne) — 9 km

- Sablé à Sillé-le-Guillaume — 44 km

- Connerré à Courtalain — 49 km

- Niort à Montreuil-Belley, avec embranchement sur Moncontour — 116 km

- Benet à la ligne de Niort à Ruffec — 9 km

- De la limite de la Sarthe (vers la Flèche) à Saumur et raccordement des gares de Saumur — 51 km

- Saumur à Château-du-Loir, par ou près Noyant et Château-la-Vallière, avec raccordement de Savigny à la ligne de Château-du-Loir à Saint-Calais — 63 km

- Tours à Savigny, avec raccordement à la ligne de Vendôme à Pont-de-Bray, entre Vendôme et Montoire — 69 km

- Saint-Aignan, par Contres, vers Blois — 30 km

- Nantes à Ségré — 77 km

- Beslé à ou près la Chapelle-sur-Erdre, par Blain — 41 km

- Pouancé (Maine-et-Loire) à un point à déterminer sur la ligne de Paris à Rennes, entre Laval et le Genest, par ou près Craon — 58 km

- Raccordement, à Pontorson, des lignes de Saint-Lô à Lamballe et de Fougère à la baie du Mont-Saint-Michel — 1 km

- Miniac à la Gouesnière, par Châteauneuf (Ille-et-Vilaine) — 11 km

- La Brohinière à Dinan (Côtes-du-Nord) et Dinan à Dinard (Ille-et-Vilaine) — 55 km

- Châteaubriant à Ploërmel, par ou près Bain et Messac — 88 km

- Auray à Quiberon (Morbihan) — 26 km

- Saint-Brieuc au Légué (Côtes-du-Nord) — 7 km

- Guingamp à Paimpol (Côtes-du-Nord) — 36 km

- Carhaix à Guingamp, par Callac — 46 km

- La Brohinière à la ligne de Châteaulin à Landerneau, par Loudéac et Carhaix — 168 km

- Concarneau à Rosporden (Finistère) — 14 km

- Carhaix à ou près Quimperlé et Carhaix à ou près Morlaix — 112 km

- Morlaix à Roscoff (Finistère) — 26 km

- Brest au Conquet (Finistère) — 24 km

- Châteaulin à Camaret (Finistère) — 46 km

- Quimper à Douarnenez (Finistère) et Quimper à Pont-l’Abbé (Finistère) — 39 km

- D’un point entre Machecoul et la Roche-sur-Yon à ou près Challans au goulet de Fromentine (Vendée) — 24 km

- Velluire à Parthenay, par Fontenay-le-Comte et Breuil-Barret à Fontenay-le-Comte à Cholet — 172 km

- Surgères à Marans — 31 km

- Saint-Laurent-de-la-Prée au fort d’Enet (Charente-Inférieure) — 9 km

- Saint-Jean-d’Angély à Civray, avec embranchement sur Cognac, par Matha — 110 km

- Saujon (Charente-Inférieure) à un point de la ligne de Tonnay-Charente à Marennes — 31 km

- Barbezieux à un point à déterminer entre Montendre et Cavignac — 48 km

- Bordeaux (gare spéciale) ) ou près Cavignac (Gironde) — 36 km

- La Sauve à Eymet, par ou près Targon, Sauveterre, Monségur et Duras — 62 km

- Libourne à ou près Langon — 43 km

- De la gare de Moulis (ligne du Médoc) au port de Lamarque — 6 km

- Châtellerault à Tournon-Saint-Martin (Indre) — 41 km

- Loudun à Châtellerault — 47 km

- Preuilly à Tournon-Saint-Martin (Indre) — 15 km

- Le Blanc à Argent — 161 km

- Issoudun à Bourges, par Saint-Florent — 21 km

- Le Dorat à Magnac-Laval (Haute-Vienne) — 7 km

- Confolens à Bellac — 39 km

- Ruffec à Excideuil — 40 km

- Nontron à ou près Sarlat, en passant par ou près Thiviers, Villiac et Condat, avec embranchement d’Hautefort à un point à déterminer entre Objat et Brives (entraînant la suppression de la ligne de Nontron à Périgueux) — 137 km

- Bussière-Galant à ou près Saint-Yrieix (Haute-Vienne) — 16 km

- Limoges à Brive, par Uzerche, avec raccordement par la vallée de la Vézère et Treignac avec la ligne de Limoges à Meymac — 131 km

- Uzerche à Aurillac, par ou près Tulle et Argentat — 83 km

- D’un point à déterminer sur la ligne de Châteauroux à Limoges, entre Forgevieille et Eguzon, à ou près Guéret — 44 km

- Felletin à Bort, par Ussel — 70 km

- Felletin à Bourganeuf — 45 km

- Montluçon à Eygurande, par ou près Evaux et Auzances — 92 km

- Lavaud-Franche à la ligne de Montluçon à Eygurande, par ou près Chambon — 20 km

- Saint-Éloi au col de Vauriat et raccordement du col de Gouttières à la ligne de Montluçon à Eygurande — 83 km

- Sancoins à ou près Lapeyrouse, par ou près Montmarault — 75 km

- Bort à Neussargues (Cantal) — 60 km

- Laqueuille au Mont-Dore, par la Bourboule — 15 km

- Villeneuve-sur-Lot à Tonneins et à Falgueyrat — 72 km

- Cahors à ou près Moissac — 58 km

- Nevers à Tamnay (Nièvre) — 50 km

- Tamnay à Château-Chinon — 23 km

- De Châtillon-sur-Seine à ou près Montchanin, par ou près les Laumes et Épinac — 156 km

- Chagny, par Seurre, à un point à déterminer sur la ligne de Dôle à Dijon — 64 km

- Vichy à Cusset — 4 km

- Givors à Paray-le-Monial, par ou près l’Arbresle — 125 km

- Paray-le-Monial à un point à déterminer entre Saint-Martin-d’Estréaux et la Palisse — 44 km

- Champagnole à ou près Ambérieu, par la Cluse, avec embranchement sur Morez et embranchement de Verges à Jeurre — 184 km

- Lons-le-Saunier à Champagnole — 44 km

- De la ligne de Lyon à Genève à Gex et à Divonne — 39 km

- Gilley (Doubs) à Pontarlier — 23 km

- Voujeaucourt (Doubs) à Saint-Hippolyte — 27 km

- Saint-Hippolyte à la ligne de Besançon à Morteau — 47 km

- La Roche à Saint-Gervais et à Chamonix (Haute-Savoie) — 70 km

- Albertville à Annecy — 44 km

- La Mure (Isère) à la ligne de Grenoble à Gap — 32 km

- Savines (Hautes-Alpes) à Barcelonnette — 37 km

- Nyons à la ligne de Lyon à Marseille, par Valréas — 41 km

- Vaison à Orange — 27 km

- Traversée du Rhône à Avignon — 4 km

- Volx à Apt, avec embranchement sur Forcalquier — 53 km

- Sorgues à Saint-Saturnin (Vaucluse) — 8 km

- L’Isle à Orange, par Carpentras — 38 km

- Valdonne (Bouches-du-Rhône) à la ligne de Carnoules à Aix — 9 km

- Salon à la Calade, par Lambesc — 32 km

- Digne à Draguignan, par ou près Castellane — 115 km

- Digne à la ligne de Savines à Barcelonnette — 80 km

- Draguignan à Cagnes, par Grasse — 75 km

- Draguignan à Mirabeau, par Barjols — 96 km

- Nice à Puget-Théniers — 56 km

- Nice à Coni, par la vallée du Paillon, le contrefort de Braous, Sospel, le contrefort de Broïs et Fontan — 52 km

- Ajaccio à Propriano (Corse) — 55 km

- Ponte-Leccia à Calvi (Corse) — 79 km

- Cazamozza à Bonifacio (Corse) — 150 km

- Ambert à la ligne du Puy à Saint-Georges-d’Aurac — 62 km

- D’un point à déterminer sur la ligne d’Issoire à Neussargues à un point à déterminer, dans la direction de Saint-Étienne, sur la ligne de Montbrison à Monistrol — 92 km

- Saint-Étienne, par ou près Pélussin et Annonay, à la rive droite du Rhône, à un point à déterminer entre Serrières et Sarras — 60 km

- Largentière à l’embranchement d’Aubenas — 13 km

- La Voulte-sur-Rhône à Yssingeaux, par ou près le Cheylard (Ardèche) — 101 km

- Tournon (Ardèche) à la ligne de la Voulte à Yssingeaux — 40 km

- Yssingeaux à la ligne du Puy à Saint-Étienne — 20 km

- Anduze à un point de la ligne de Rodez à Millau, entre Séverac-le-Château et Millau, avec embranchement sur Florac — 101 km

- Montpellier à Ganges — 48 km

- Espalion à la ligne de Rodez à Séverac-le-Château — 21 km

- Estréchoux (Hérault) à Castanet-le-Haut — 12 km

- Lunas à Lodève — 14 km

- Saint-Chinian à ou près Saint-Pons — 26 km

- Carmaux à un point à déterminer entre Vindrac et Laguépie — 25 km

- La Bastide-Rouairoux (Tarn) à Bize (Aude) — 36 km

- Agde à la mer — 4 km

- Saint-Girons à Foix — 44 km

- D’un point à déterminer entre Pamiers et Saint-Antoine-de-Foix à un autre point à déterminer entre Limoux et Quillan — 41 km

- Lavelanet (Ariège) à la ligne de Castelnaudary à Carcassonne — 61 km

- Quillan à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) — 69 km

- Prades à Olette (Pyrénées-Orientales) — 15 km

- Vicdessos à Tarascon (Ariège) — 14 km

- Saint-Girons à Seix (Ariège) — 17 km

- Ligne de ceinture de Toulouse — 10 km

- Castelsarrasin à Lombez — 73 km

- Auch à Lannemezan — 66 km

- Lannemezan à Arreau (Hautes-Pyrénées) — 26 km

- Chaum (Haute-Garonne) à la frontière espagnole, au Pont-du-Roy — 14 km

- Auch à Bazas, passant par ou près Eauze — 143 km

- Saint-Sever à Pau, à Dax et à Mont-de-Marsan — 134 km

- Vic-en-Bigorre à la ligne de Saint-Sever à Pau — 35 km

- Nérac à Mont-de-Marsan, par ou près Mézin, Sos et Villeneuve-de-Marsan — 91 km

- Oloron à Bedous (Basses-Pyrénées) — 27 km

- Oloron à la ligne de Puyoô à Saint-Palais, par la vallée du gave d’Oloron — 45 km

- Saint-Martin-Autevielle à Mauléon — 26 km

- Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port, avec embranchement d’Ossés à Saint-Étienne-de-Baïgorry — 58 km

Écluses des canaux

À l'époque les sas d'écluse sont de toutes tailles, dont certains trop étroits et/ou trop peu profonds pour les bateaux marchands. Les marchandises doivent souvent changer de bateau pour passer les écluses. Les écluses des principaux canaux français sont modifiées le cas échéant pour s'adapter au gabarit standard choisi, dit gabarit Freycinet : bateaux de 38,50 m de long (sans le gouvernail) pour 5,05 m de large, ce qui donne une largeur de sas d'écluse de 5,20 m ; la profondeur d’eau doit être de 2 m et la hauteur libre sous les ponts 3,70 m [6].

Le canal de Bourgogne voit toutes ses écluses agrandies et tous ses ponts rehaussés. Le canal du Centre, le plus ancien et qui connaît le plus fort développement, a son aspect complètement transformé : les courbes du tracé sont coupées, des écluses sont supprimées. À cette époque le canal du Nivernais n’est déjà plus classé comme ligne principale et n'est l'objet que de modifications partielles[6].

D'autres types d'aménagement sont réalisés, comme l'usine électrique de Fay-aux-Loges qui pompe l'eau de la Loire et du Loing pour approvisionner le canal d'Orléans.

Motivations

Outre des considérations économiques, le plan avait un objectif politique : promouvoir la Troisième République auprès du monde rural, souvent hostile au nouveau régime[7].

Les critiques énoncées sur le Plan Freycinet et ses modérations

D'après certains analystes, le plan Freycinet occasionna d’importantes nuisances et se révélera une des causes des difficultés que l’industrie française rencontra à la fin du XIXe siècle dans la compétition économique internationale.

Albert Broder, professeur d'Histoire à l'université Paris-XII , explique : « La forte demande suscitée par le plan Freycinet, et que les industriels [français] ont du mal à satisfaire, semble avoir été à l'origine d'un abandon, sans doute considéré temporaire, des marchés extérieurs jugés moins rémunérateurs par les industriels, ces derniers confiants en des carnets de commandes remplis à des niveaux plus que satisfaisants. Leur confiance dans l'avenir suscite des investissements tout au long de la filière, de la construction de hauts fourneaux à la production de tôles et de rails d'acier. Politique contre-cyclique au moment où le marché international est en plein marasme (…). La crise que connaissent les industries métallurgiques, à la suite de l'abandon des grands travaux et devant la récession qui se généralise, ne se traduit pas par une plus grande pugnacité à l'extérieur. Fragilisées par des investissements qu'elles ne peuvent rapidement amortir, les entreprises manquent de la trésorerie nécessaire[8] ».

La critique interne de cette appréciation soulève plusieurs questions : peut-on reprocher vraiment au Plan Freycinet d'ouvrir un marché intérieur à l'époque où les marchés extérieurs sont jugés moins rémunérateurs[9] ? Faut-il attribuer au Plan le marasme consécutif précisément à son abandon ? Peut-on critiquer globalement la réelle prospérité née de ce Plan[alpha 2] ? Par ailleurs, n'est-il pas souhaitable de relever la part de l'idéologie dans les critiques énoncées au paragraphe précédent[10] ?

Notes et références

Notes

- Dans son chiffrage initial — qui sera très largement dépassé — le plan prévoyait de consacrer environ 3 milliards de francs aux lignes de chemin de fer, 1 milliard aux canaux et 500 millions aux ports[1].

- Pour une réponse en termes d'équipement en infrastructures, voir Émile Levasseur, op.cit., p. 196-198, lire en ligne. Du point de vue capitalistique, voir le même auteur, p. 198-207 et synthèse p. 226, lire en ligne. Appréciation mitigée des conséquences financières du Plan Freycinet : Jean-Marie Mayeur, Les débuts de la IIIe République 1871-1898, Nouvelle Histoire de la France contemporaine, tome 10, éd. Seuil, 1973, p. 119-123.

Références

- François Caron, Histoire des chemins de fer en France, t. 1, Fayard, 1997, (ISBN 2213021538), p. 476 à 480.

- « N° 8168 - Loi qui classe 181 lignes de chemin de fer dans le réseau des chemins de fer d'intérêt général : 17 juillet 1879 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, xII, vol. 19, no 456, , p. 6 - 12 (lire en ligne).

- Jean-Marie Mayeur, Les débuts de la IIIe République, Le Seuil 1973, coll. Points, p. 119

- David le Bris, « Les grands travaux du plan Freycinet : de la subvention à la dépression ? », Entreprises et histoire, vol. 69, no. 4, .

- Alfred PICARD, Les chemins de fer français, J. Rotschild Éditeurs, 1884, tome troisième, p. 686 et suivantes.

- « La loi Freycinet », sur canaux.region-bourgogne.fr (consulté le ).

- Jacques Schnetzler, Le chemin de fer et l'espace français, Revue de géographie de Lyon, n°42, 1967, p. 82.

- Collectif, La longue stagnation en France, l'autre grande dépression, 1873-1897, éditions Economica, 1997, p. 178-179.

- Rappels sur les crises économiques internationales à répétition entre 1873 et 1888 in Émile Levasseur, Questions ouvrières et industrielles en France sous la IIIe République, éd. Arthur Rousseau, Paris, 1907, p. 219-220, lire en ligne.

- Jean-Marie Mayeur op.cit., p. 121-123.

Voir aussi

Bibliographie

- Le Patrimoine de la SNCF et des chemins de fer français, Flohic éditions, 1999, pp. 103—110. (ISBN 2-84234-069-8).

- Alfred Picard, Les chemins de fer français, J. Rotschild éditeurs, 1884, tome troisième, pp. 632—698.

Articles connexes

- Histoire des chemins de fer français

- Loi relative à l'établissement des grandes lignes de chemin de fer en France (Loi du )

- Liste des chemins de fer à voie métrique de France

- Gouvernement Charles de Freycinet (1)

- Gouvernement Charles de Freycinet (2)

- Gouvernement Charles de Freycinet (3)

- Gouvernement Charles de Freycinet (4)