Rue de Varenne

La rue de Varenne est une voie située dans le quartier des Invalides du 7e arrondissement de Paris.

7e arrt Rue de Varenne

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 7e | ||

| Quartier | Invalides | ||

| Début | 14, rue de la Chaise | ||

| Fin | 17, boulevard des Invalides | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 930 m | ||

| Largeur | 10 m | ||

| Historique | |||

| Création | Début XVIIe siècle | ||

| Dénomination | |||

| Ancien nom | Rue du Plessis Rue de Garenne |

||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 9653 | ||

| DGI | 9597 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 7e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Longue de 930 mètres, elle commence rue de la Chaise, près du boulevard Raspail et se termine boulevard des Invalides.

C'est dans cette rue que se trouvent plusieurs bâtiments gouvernementaux, comme l'hôtel Matignon (résidence et bureau du Premier ministre), l'hôtel de Villeroy (ministère de l'Agriculture) ou encore l'hôtel de Castries (ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement), l'ambassade d'Italie en France ainsi que le musée Rodin à l'angle du boulevard des Invalides.

Origine du nom

L'origine du nom Varenne est controversée :

- une varenne (ou garenne) est un terrain inculte et riche en gibier, et donc une réserve de chasse (voir la rue de Bellechasse) ;

- le nom pourrait venir d'un abbé de Varennes, comme Mathieu Perrot, chancelier de l'académie et de l'église de Bourges sous Charles IX ou Jacob de Nuchez, coadjuteur de l'évêque de Chalon-sur-Saône sous Louis XIV, d'un seigneur de Varennes, comme François Perron, écuyer, sieur de Varennes au XVIIe siècle, ou encore de Florent de Varennes, amiral de France. Il existe une famille chevaleresque dans le Beaujolais dont les membres ont participé à plusieurs croisades : les Varennes, seigneurs du château de Rapetour à Theizé ;

- le bailliage et le greffe de la Varenne étaient une juridiction forestière qui se tenait au Louvre où était également le siège de la capitainerie des chasses de la Varenne du Louvre.

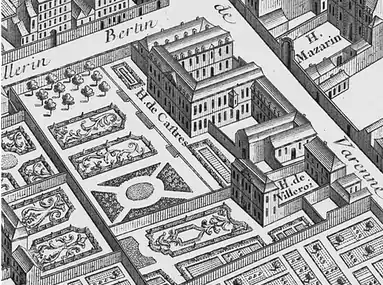

En aucun cas, elle ne commémore donc le lieu où le roi Louis XVI est arrêté au moment de sa fuite à Varennes[1] - [2] (les plans la figurent bien avant l'épisode de 1791, comme sur l'extrait du plan de Turgot visible ci-dessous).

Historique

Cette rue est formée de 2 voies qui furent réunies sous la même dénomination par un décret ministériel du [3].

- Première partie, comprise entre la rue de la Chaise et celle du Bac :

- au commencement du XVIIe siècle, la rue de Varenne s'étendait jusqu'à la rue de la Chaise.

En 1607, Raphaël de la Planche, trésorier général des bâtiments du Roi, établit au coin de ces deux rues une manufacture de tapisseries de haute lisse en or, argent et soie. Vers l'année 1640, la partie de la rue de Varenne comprise entre les rues de la Chaise et du Bac prit la dénomination de « rue de la Planche ».

Une décision ministérielle du 2 thermidor an V (), signée Pierre Bénézech, fixa la largeur de cette voie publique à 9 mètres. Cette largeur sera portée à 10,30 mètres, en vertu d'une ordonnance royale du .

Conformément à une décision ministérielle du , la rue de la Planche est réunie à la rue de Varenne.

- au commencement du XVIIe siècle, la rue de Varenne s'étendait jusqu'à la rue de la Chaise.

- Seconde partie, comprise entre la rue du Bac et le boulevard des Invalides :

- cette rue a été ouverte au commencement du XVIIe siècle.

Un plan de 1651 l'appelle « rue de la Varenne ». Elle tire probablement son nom d'une garenne (par corruption « varenne »), qui se trouvait en cet endroit avant que l'on construisit cette partie du faubourg Saint-Germain.

Une décision ministérielle du 2 thermidor an V (), signée Pierre Bénézech, fixa la moindre largeur de cette voie publique à 9 mètres.

En vertu d'une ordonnance royale du , cette largeur est portée à 10,30 mètres.

- cette rue a été ouverte au commencement du XVIIe siècle.

Le 15 juillet 1918, durant la première Guerre mondiale, un obus lancé par la Grosse Bertha explose au no 58 rue de Varenne[4].

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

La rue de Varenne est l'une des plus riches en hôtels particuliers du XVIIIe siècle. La plupart ont été gravés dans les recueils de Mariette ou de Blondel.

- No 18 : le peintre Charles-Henri Michel (1817-1905) y installe son atelier[5] en 1854. L'école Prépa ISP y a son siège depuis 1984.

- No 19 : hôtel de Chantérac, qui accueille un abri contre les bombardements[6] pendant la Première Guerre mondiale.

- No 21 : hôtel de Narbonne-Pelet de 1775 ; une plaque commémorative rappelle que Louis Veuillot est décédé le dans cette maison où il s'était installé en 1872. Lycée privé Paul-Claudel-d'Hulst.

No 21, façade de l'hôtel de Narbonne-Pelet (lycée Paul-Claudel-d'Hulst), côté rue.

No 21, façade de l'hôtel de Narbonne-Pelet (lycée Paul-Claudel-d'Hulst), côté rue. Grand portail de l'hôtel de Narbonne-Pelet.

Grand portail de l'hôtel de Narbonne-Pelet.

- No 33 : domicile du peintre Léo Fontande 1913 à 1922.

- No 45 : hôtel de Jaucourt, appelé aussi « hôtel de Narbonne », ou « maison des Huguenots ». Construit en 1777 par Denis Antoine pour Élisabeth de La Châtre, celle-ci épousa en secondes noces le comte Louis Pierre de Jaucourt, qui a donné son nom à l'hôtel.

No 45, entrée de l'hôtel de Narbonne avec, en aperçu, la cour intérieure.

No 45, entrée de l'hôtel de Narbonne avec, en aperçu, la cour intérieure. Vue générale de la façade de l'hôtel de Narbonne, côté rue.

Vue générale de la façade de l'hôtel de Narbonne, côté rue.

- Nos 47-49-51 : hôtel de Boisgelin, dit aussi hôtel de La Rochefoucauld-Doudeauville. Siège de l'ambassade d'Italie en France.

- No 48 (anciennement no 6) : la comtesse de Ségur et son mari, Eugène de Ségur, y ont habité après leur mariage en 1819 dans un appartement à l'entresol et au premier étage[7].

- No 50 (autre entrée au 73, rue de Grenelle) : hôtel de Galliffet, siège de l'Institut culturel italien de Paris.

- No 51 : entrée de la cité de Varenne.

Entrée de la cité de Varenne.

Entrée de la cité de Varenne.

- No 53 : la romancière américaine Edith Wharton (1862-1937) a habité cet immeuble à partir de 1906.

Le no 53 avec une plaque commémorative.

Le no 53 avec une plaque commémorative.

- No 54 : la navigatrice Virginie Hériot a vécu dans cet immeuble. Pierre Janet, philosophe, psychologue et médecin français y a vécu de 1907 à sa mort en 1947. Des plaques leur rendent hommage.

- No 56 : hôtel Gouffier de Thoix, construit entre 1719 et 1727 par un nommé Baudoin pour Henriette de Penancoët de Kéroual sur un terrain acquis par elle en 1719. Son mari, Thimoléon François Louis Gouffier, marquis de Thoix, a laissé son nom à l'hôtel. La marquise de Thoix était la sœur de Louise Renée de Penancoët de Keroual, duchesse de Portsmouth, maîtresse de Charles II d'Angleterre. Son petit-fils vendit l'immeuble en 1768 à Antoine-Martin Chaumont de La Galaizière, beau-frère de Philibert Orry et ex-chancelier du roi Stanislas Leszczyński. À sa mort en 1783, l'hôtel passa à son fils puis fut saisi sous la Révolution française comme bien d'émigré. Après être passé en de nombreuses mains au XIXe siècle, l'hôtel abrite aujourd'hui des services du Premier ministre. On peut y voir un ensemble de boiseries rocailles de premier ordre dans les salons du rez-de-chaussée. La salle à manger est ornée d'une fontaine et d'un poêle en terre cuite d'un magnifique style rocaille. En 1757, le premier président du Parlement de Paris, René Charles de Maupeou, ayant démissionné de sa charge et obligé de céder l'hôtel de la première présidence, loua l'hôtel jusqu'en 1768, date à laquelle il fut nommé chancelier de France. Louis Aragon a habité un appartement dans cet hôtel. Louis Aragon et Elsa Triolet y ont travaillé et vécu ; une plaque leur rend hommage.

No 56, portail de l'hôtel Gouffier de Thoix, côté rue.

No 56, portail de l'hôtel Gouffier de Thoix, côté rue. Façade sur cour de l'hôtel Gouffier de Thoix.

Façade sur cour de l'hôtel Gouffier de Thoix.

- No 57 : hôtel Matignon, résidence officielle du Premier ministre français.

- No 58 : hôtel de Montalivet, dit aussi hôtel de Feuquières, ou d'Orrouer, construit par Pierre Boscry.

- No 59 : le compositeur André Jolivet y vécut ; une plaque lui rend hommage.

- No 60 : hôtel Duprat, dit aussi de Tingry, il a été agrandi par Pierre Boscry, assisté pour la décoration par Nicolas Pineau (1732-1750)[8].

No 60, entrée de l'hôtel du Prat ou Duprat.

No 60, entrée de l'hôtel du Prat ou Duprat.

- No 61 : ancien hôtel de Mazarin, dit auparavant hôtel d'Étampes[9]. Il s'agissait d'un des plus importants hôtels de la rue de Varenne, construit en 1703 par Jean Courtonne, remanié et décoré en 1729 par Germain Boffrand et Claude III Audran, transformé en 1736 par Jean-Baptiste Leroux et Nicolas Pineau pour la duchesse de Mazarin. L'hôtel a été amputé d'une moitié lors du percement de la rue Vaneau en 1826, et l'architecte Jean-Joseph Rougevin a reconstruit un bâtiment sur rue[10].

No 61.

No 61.

- No 62 : hôtel de Feuquières, hôtel construit, comme le no 58, en 1738 par Pierre Boscry pour la marquise de Feuquières.

- No 64 : maison photographiée entre 1900 et 1927 par Eugène Atget lorsqu'elle abritait un restaurant[11], l'Auberge du Bourdon, fondée en 1793.

- No 69 : hôtel de Clermont, dit également hôtel de Chaulnes, ou hôtel d'Orsay. Édifié au début du XVIIIe siècle, classé monument historique en 1949 (façade, toiture, jardin, cour, décoration de la salle à manger)[12] puis en 1980, il compte 4 243 m2 et un jardin. Entre 1708 et 1714, Jeanne Thérèse Pélagie d'Albert de Luynes (1675-1768), veuve de Louis de Guilhem de Castelnau de Clermont, marquis de Saissac, fait construire un hôtel par Jean-Baptiste Alexandre Le Blond avec l'aide du sculpteur François Dumont. Le duc de Chaulnes le fait transformer en 1759 par Charles Axel Guillaumot. De nouvelles transformations sont exécutées en 1768 pour Pierre Gaspard Marie Grimod d'Orsay par Pierre Convers, Jean Augustin Renard et Charles Joachim Bénard[13]. Sous l'Empire, l'hôtel est la résidence de Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, ministre des Cultes. L'hôtel actuel est, pour l'essentiel, une reconstruction réalisée pour Jacques-Juste Barbet de Jouy, qui le racheta au marquis Carl Costa de Beauregard en 1836, et qui a fait ouvrir la rue portant son nom, puis pour la comtesse Duchâtel, propriétaire en 1838, et pour le fils de cette dernière, le comte Tanneguy Duchâtel (1838-1907), sous le Second Empire. L'hôtel a été affecté au secrétariat général du gouvernement et abrité le ministère chargé des Relations avec le Parlement et la direction du développement des médias (service du Premier ministre) de à .

- No 72 : hôtel de Castries, datant de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, l'hôtel a été profondément transformé pour le duc de Castries entre 1843 et 1863 par Joseph-Antoine Froelicher et Clément Parent. Il abrite aujourd'hui le ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement.

Entrée de l'hôtel de Castries au no 72.

Entrée de l'hôtel de Castries au no 72.

- No 73 : hôtel de Broglie, dit le grand hôtel de Broglie. Sur l'emplacement d'un hôtel construit en 1704 pour le comte de Langonnay et remanié en 1711 par Germain Boffrand, l'hôtel est bâti en 1752 pour les ducs de Broglie par Pierre Mouret. Cet hôtel a lui-même été remanié, ou peut-être même reconstruit, après 1782 par Jean-Baptiste Louis Élisabeth Le Boursier pour le maréchal de Broglie[14]. Le principal corps de logis comporte onze travées, un étage, un attique et un toit-terrasse dissimulé par une balustrade. Pour assurer l'étanchéité de celui-ci, Le Boursier utilisa le ciment du chevalier d'Estienne, encore insuffisamment au point puisque des craquelures se produisirent dès le premier hiver qui contraignirent le chevalier de refaire la chape à ses frais. L'hôtel de Broglie a été, sous l'Empire, la résidence de Charles-Louis Huguet de Sémonville. Il le loue à Charles-François Lebrun, duc de Plaisance, à partir de 1815, puis le vend à la duchesse de Montebello, veuve du maréchal Lannes en 1826[15]. On pense que c'est l'hôtel de Broglie qui a inspiré à Stendhal la description — au demeurant succincte — de l'hôtel de La Môle dans Le Rouge et le Noir : « La gravité du portier et surtout la propreté de la cour l’avaient frappé d’admiration. Il faisait un beau soleil. — Quelle architecture magnifique ! dit-il à son ami. Il s’agissait d’un de ces hôtels à façade si plate du faubourg Saint-Germain, bâtis vers le temps de la mort de Voltaire. Jamais la mode et le beau n’ont été si loin l’un de l’autre[16]. » Il a été restauré vers 1970 par Jacques Robine. La splendeur du bâtiment est insoupçonnable de la rue. L'hôtel a longtemps appartenu à un aristocrate britannique, Arthur Forbes, neuvième comte de Granard[17]. L'écrivain Maurice Druon y occupait un appartement dans les communs. L’hôtel appartient désormais au roi du Maroc[18].

- No 78 : hôtel de Villeroy (en fond de parcelle), hôtel construit entre 1713 et 1724 par François Debias-Aubry pour le baron Antoine Hogguer à l'intention de sa maîtresse Charlotte Desmares. Transformé pour Louis François Anne de Neufville de Villeroy, duc de Villeroy, qui lui a laissé son nom par Jean-Baptiste Leroux, avec une participation possible de Nicolas Pineau. Très remanié au XIXe siècle. On mentionne une intervention d'Étienne-Louis Boullée qui n'est pas discernable. C'est aujourd'hui l'hôtel du ministre de l'Agriculture.

- Nos 78-80 : le bâtiment sur rue a été construit entre 1881 et 1889 par les architectes Emmanuel Brune puis Abel Chancel et Georges Lambert pour abriter les services du ministère de l'Agriculture. La construction est d'une qualité remarquable. Elle a fait disparaître le petit hôtel de Castries construit par l'architecte Nicolas Marie Potain pour le marquis de Castries et donné en location par celui-ci en 1772 au prince de Rohan et en 1778 au duc de Guines.

No 78, l'hôtel de Villeroy, façade sur jardin.

No 78, l'hôtel de Villeroy, façade sur jardin. Une entrée du ministère de l'Agriculture au no 80.

Une entrée du ministère de l'Agriculture au no 80.

Panneau Histoire de Paris « Manufacture de pianos Érard »

- Nos 75 à 79 : hôtel Biron, dit également hôtel Peyrenc de Moras, actuel musée Rodin.

- No 84 : restaurant l'Arpège, du chef Alain Passard.

- No 86 : le chef de la musique de la Garde républicaine Gabriel Parès y vécut ; une plaque lui rend hommage.

Le musée Rodin à l'angle de la rue de Varenne et du boulevard des Invalides.

Le musée Rodin à l'angle de la rue de Varenne et du boulevard des Invalides. Une entrée de l'hôtel Biron.

Une entrée de l'hôtel Biron. L'hôtel Biron (musée Rodin), vue du côté jardin.

L'hôtel Biron (musée Rodin), vue du côté jardin. No 98.

No 98.

- Plaques

Plaque au no 21.

Plaque au no 21. Plaque au no 53.

Plaque au no 53. Plaque au no 54.

Plaque au no 54. Plaque au no 54.

Plaque au no 54. Plaque au no 56.

Plaque au no 56. Plaque au no 59.

Plaque au no 59. Plaque au no 86.

Plaque au no 86.

Bâtiments détruits

Le percement du boulevard Raspail a entraîné la destruction de plusieurs édifices de la rue de Varenne, notamment une maison où ont vécu l'écrivain Remy de Gourmont et sa maîtresse Berthe de Courrière.

- No 8 : dans les années 1930, la photographe suisse Florence Henri (1893-1982) établit son studio-appartement à cette adresse[19].

- Nos 26-28 : hôtel Saint-Celais. Emplacement d'un hôtel particulier qui a été habité, sous le règne de Louis XVI, par la duchesse de Lauzun et qui a notamment appartenu (avant 1881) au politicien Daniel Wilson, gendre de Jules Grévy, qui l'avait hérité de son père.

- No 32, à l'angle avec la rue du Bac : couvent des Récollets. Le plan de Turgot témoigne de sa présence au XVIIIe siècle.

- No 51 : hôtel de Maisons.

- No 59 : hôtel de La Tour-Maubourg, détruit au moment du percement de la rue Vaneau.

- No 63 : hôtel de Rohan-Chabot, construit par Jean-Baptiste Leroux vers 1736. Il appartient sous l'Empire au maréchal Lannes. Acheté par Rougevin en 1827, il permet le lotissement de la rue Mademoiselle comprise entre la rue de Varenne et la rue de Babylone. Cette dernière prendra le nom de « rue Vaneau » après les journées de 1830.

Dans la fiction

Dans son film Babette s'en va-t-en guerre sorti en 1959, le réalisateur Christian-Jaque situe une partie de l'action dans un appartement du 42, rue Varenne dans lequel la famille de Crécy-Lozère est censée habiter.

Dans le feuilleton Au plaisir de Dieu, le marquis et la marquise de Plessis-Vaudreuil demeurent rue de Varenne où ils accueillent leur neveu et le fils du métayer ainsi que le précepteur de leurs deux plus jeunes fils qui peuvent ainsi poursuivre leurs études à Paris. La marquise y reçoit l'intelligentsia française et célèbre le dadaïsme. Ruinée par la crise de 1929 et le suicide de son mari, la marquise vend l'hôtel particulier de la rue de Varenne pour acheter un appartement avenue de Breteuil, où seulement « trois domestiques suffiront ».

Notes et références

- « Le Défi du Luberon », Urbanisme, no 233, :

« La rue de Varenne n'a absolument rien à voir avec la fuite de Louis XVI, le maître de poste Drouet et tutti quanti. Le nom de Varenne, sans s, vient tout bêtement de Garenne, car les terrains qu'elle traverse appartenaient autrefois à l'abbaye de Varennes »

- Frédérick Gersal raconte Paris: 110 lieux mythiques, Hachette Tourisme, 2016, chap. « L'Hôtel Matignon ». Pour l'étymologie de Varenne, il suppose que c'est une déformation de garenne, un terrain en friche.

- Louis et Félix Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments.

- [bpt6k4605797h/f6.item lire en ligne] sur Gallica

- Émile Galichon, Annuaire publié par la Gazette des beaux-arts, 1869, p. 34.

- « Hôtel de Chanterac, vue de la cour, 19, rue de Varenne, 7e arrondissement, Paris », sur parismuseescollections.paris.fr (consulté le ).

- Marthe de Hédouville, La Comtesse de Ségur et les siens, p. 100.

- Notice no PA00088711, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- La base Mérimée indique « Hôtel de Rohan-Chabot » ou « Hôtel de Tessé-Vendome » (voir ici).

- Notice no PA00088732, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- 64, rue de Varennes (VIIe arrt), photographie d'Eugène Atget, notice sur le site de l'INHA.

- « Immeubles parisiens classés monuments historiques », Combat, 6 août 1949, sur RetroNews.

- Michel Gallet, dans Les Architectes parisiens du XVIIIe siècle, mentionne également une intervention de Jean-François-Thérèse Chalgrin.

- Le projet de Le Boursier fut déposé devant la chambre des Bâtiments le . Un jeu des plans, profils et élévations se trouve aux Archives nationales (N III Seine 90) avec le journal de la construction.

- Yvan Christ, Le Faubourg Saint-Germain, Paris, Henri Veyrier, , p. 309.

- Stendhal, Le Rouge et le Noir, t. II, chap. 1er.

- Olivier Faye, La Conseillère, Paris, Fayard, , 256 p. (ISBN 978-2213700908)

- Les palaces des chefs d'État étrangers en France : « Le château du roi du Maroc, dans l'Oise », www.journaldunet.com.

- Guillaume Evin, Cosette Harcourt. Un studio de légende, Hugo Document, 2018, 240 p. (ISBN 978-2755636130), p. 46.

_-_2021-08-07_-_3.jpg.webp)