Stendhal

Henri Beyle, plus connu sous le nom de plume de Stendhal[1] (prononcé [stɛ̃.dal] ou parfois [stɑ̃.dal][N 1]), né le à Grenoble et mort d'apoplexie le dans le 2e arrondissement de Paris[2], est un écrivain français, connu en particulier pour ses romans Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme.

| Consul de France | |

|---|---|

| - | |

| Auditeur au Conseil d'État | |

| - |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Marie-Henri Beyle |

| Pseudonyme |

Stendhal, Henri Stendhal, Stendalis, Louis Alexandre Bombet, Anastase de Serpière, Don Flegme, William Crocodile, Dominique |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Rédacteur à |

Journal de Paris, The New Monthly Magazine (en), The London Magazine |

| Père |

Chérubin Beyle (d) |

| Mère |

Henriette Gagnon (d) |

| Fratrie |

Pauline Beyle (d) |

| Mouvement | |

|---|---|

| Genre artistique | |

| Adjectifs dérivés |

« Stendhalien », « Beyliste » |

| Distinction |

|

Stendhal aurait voulu consacrer sa vie à la rêverie, à la « chasse au bonheur », aux arts et à l'amour ; en vérité, il a eu une vie mouvementée[N 2]. Après la mort d'une mère trop aimée, il souffre d'une enfance étouffante à Grenoble auprès d'un père qu'il méprise et d'un grand-père qu'il adore. Il trouve refuge dans la littérature avant de partir de Grenoble, en 1799, pour aller étudier à Paris. En réalité, il s'est découvert une vocation, et abandonne ses études : il veut être comic bard, il rêve d'écrire des comédies. Ses cousins Daru le forcent à entrer au ministère de la Guerre. C'est ainsi qu'il est envoyé à Milan en . Il découvre, émerveillé, en même temps la guerre, l'Italie, l'opéra, l'amour et le bonheur. Il ne cessera de retourner en Italie entre ses missions administratives. De tempérament timide et romanesque, souffrant de l'hypocrisie de la société de son temps, il invente pour lui-même une « méthode pratique du bonheur[3] », le « beylisme ».

Perdant son emploi au moment de la chute de l'Empire, il se consacre à ses passions : l'Italie, la musique, la peinture. Il écrit un ouvrage dont on résume le titre en Vie de Haydn, Mozart et Métastase, puis il écrit Histoire de la peinture en Italie, dont il perd le premier manuscrit dans la Retraite de Russie, et Rome, Naples et Florence, journal de sensations plutôt que guide touristique. En 1819, son chagrin d'amour pour Matilde Dembowski lui fait écrire un traité, De l'amour, tentative d’analyse du sentiment amoureux, paru en 1822, dont à peine quarante exemplaires seront vendus. C'est à partir de 1827, à l'âge de quarante-quatre ans, qu'il se lance dans le roman, avec Armance, mal compris de ses contemporains ; puis c'est Le Rouge et le Noir, paru juste après la révolution de Juillet 1830, qui lui confère une certaine notoriété, dont il ne profite pas, ayant été nommé consul à Civitavecchia par le gouvernement de Juillet. Malgré l'ennui dans lequel le plongent ses nouvelles fonctions, Stendhal ne cesse d'écrire : il commence des autobiographies (Souvenirs d'égotisme, Vie de Henry Brulard) et des romans (Lucien Leuwen, Lamiel), qu'il n'achève pas. Lors de l'un de ses congés à Paris, il écrit La Chartreuse de Parme, qui suscite l'admiration d'Honoré de Balzac. Il meurt à Paris le , à la suite d'une crise d'apoplexie survenue en pleine rue quelques heures auparavant.

Ses romans de formation Le Rouge et le Noir (1830), La Chartreuse de Parme (1839) et Lucien Leuwen (inachevé) ont fait de lui, aux côtés de Balzac, Hugo, Flaubert ou Zola, un des grands représentants du roman français au XIXe siècle. Dans ses romans, caractérisés par un style économe et resserré, Stendhal cherche « la vérité, l'âpre vérité » dans le domaine psychologique, et campe essentiellement des jeunes gens aux aspirations romantiques de vitalité, de force du sentiment et de rêve de gloire.

Biographie

Jeunesse, 1783-1799

« Tout mon malheur peut se résumer en deux mots : jamais on ne m'a permis de parler à un enfant de mon âge. Et mes parents (…) m'honoraient d'une attention continue. Pour ces deux causes, à cette époque de la vie si gaie pour les autres enfants, j'étais méchant, sombre, déraisonnable…[4]. » C’est ainsi que Stendhal résumera son enfance dans Vie de Henry Brulard.

Henri Beyle naît le , 12 rue des Vieux-Jésuites[N 3] à Grenoble, fils de Chérubin Beyle (1747-1819), avocat consistorial, et d'Henriette Gagnon. Il avouera dans son autobiographie, Vie de Henry Brulard : « (À six ans) j'étais amoureux de ma mère. […] Je voulais couvrir ma mère de baisers et qu'il n'y eût pas de vêtements. Elle m'aimait à la passion et m'embrassait souvent, je lui rendais ses baisers avec un tel feu qu'elle était souvent obligée de s'en aller. J'abhorrais mon père quand il venait interrompre nos baisers[5]. » Elle meurt en couches, le , alors qu'il a sept ans. « Là commence ma vie morale[6] », dira Henri. Fou de chagrin, il ne peut pleurer. Sa tante Séraphie lui reproche son insensibilité. On lui explique qu'il s'agit de la volonté divine[N 4]. Il en deviendra athée.

Le jeune Henri a peu d’estime pour son père, avocat au parlement de Grenoble, homme taciturne, pieux, hypocrite, bourgeois qui ne pense qu’à ses affaires financières[7]. Le précepteur qu'on lui donne, l'abbé Raillane, va détériorer leurs rapports : « Je haïssais l'abbé, je haïssais mon père, source des pouvoirs de l'abbé, je haïssais encore plus la religion au nom de laquelle ils me tyrannisaient[8]. » Entre son père, sa tante Séraphie, « ce diable femelle[9] » et l'abbé Raillane, « ennemi juré de la logique et de tout raisonnement droit[10] », qui l'empêche d'aller se baigner avec les autres enfants par peur de la noyade, le jeune Henri passe une enfance malheureuse atténuée par la présence bienveillante de son grand-père maternel, Henri Gagnon, médecin célèbre de Grenoble, homme des Lumières, « extrêmement aimable et amusant[11] », qui l'initie à la littérature : Molière, Fénelon, Voltaire, Horace, Ovide, Dante, Le Tasse, Cervantès, Saint-Simon[12]… Sa maison place Grenette, avec sa terrasse ensoleillée (voir l’appartement du docteur Gagnon) devient l'antithèse de celle de son père, « étroite, sombre, humide[13] » et, de manière générale, Henri voit dans les valeurs des deux branches de sa famille deux mondes que tout oppose : « Le côté Beyle, c'est le pouvoir, l'avarice, l'insensibilité, l'ombre, le froid, la tristesse, le pédantisme, la vanité, […] l'affection des parents et les « dangers de la liberté ». Contre eux (les Gagnons), la culture, la gaieté, la lumière, le plaisir, la beauté, la tendresse, la générosité et la fierté, la folie des chimères, rattachés à cette « Italie » dont l'enfant se persuade qu'elle est la patrie des Gagnons […][14]. »

%252C_Mus%C3%A9e_de_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise_-_Vizille.jpg.webp)

Le , le jeune Henri assiste à la journée des Tuiles du balcon de son grand-père, journée qui annonce celles révolutionnaires de 1789. Par aversion pour la tyrannie familiale et la religion, Henri se sent « républicain enragé[15]. » Sa famille est horrifiée de l'exécution de Louis XVI ; lui, exulte. À l'arrivée des représentants du peuple, son père, considéré comme suspect, est incarcéré durant presque un an. Au printemps 1794, un « bataillon de l'Espérance » est créé par les jacobins de Grenoble. Il veut les rejoindre, écrit une fausse lettre officielle, est découvert et grondé. En , il est délivré de l'abbé Raillane qui, ayant refusé de prêter serment, doit s'enfuir, puis en 1797, c'est sa tante Séraphie qui meurt. À l’âge de 14 ans, il se sent enfin libre.

Un an plus tôt, le , à l’âge de 13 ans, il entrait à l'école centrale de Grenoble, type d’école créé par la Révolution pour remplacer les collèges religieux. Il s'y fait, enfin, des camarades de son âge et se passionne pour les mathématiques, science logique par excellence. À l'automne 1798, il fait un coup d'éclat avec ses camarades : ils tirent au pistolet sur l'arbre de la Fraternité. L’adolescence est l’âge des premiers émois où la découverte de l’amour se mêle à celui de la musique : au jardin de ville de Grenoble, il s'éprend d'une comédienne, Virginie Kubly, membre d'une troupe itinérante, qui joue dans des pièces de théâtre ou des opéras. Amoureux fou, il essaye divers instruments de musique et le chant, sans succès.

C'est grâce à un prix en mathématique qu'il peut fuir Grenoble en , à l’âge de 16 ans, pour tenter d’entrer à l'École polytechnique, créée cinq ans plus tôt à Paris.

À Paris, 1799-1800

Henri arrive à Paris au lendemain du coup d'État du 18 Brumaire (). Il est au début un opposant à Bonaparte puis à l'Empire, qu'il raille dans son Journal, et auquel il ne se rallie que plus tard[16]. C'est en réécrivant sa vie qu'il se prétend plutôt « enchanté que le jeune général Bonaparte se fit roi de France[17]. » Il loge près de l’École polytechnique, alors installée rue de l’Université, puisqu’il doit y passer le concours d'entrée. Mais son véritable projet intime est « d’être un séducteur de femme[18] » et d’écrire des comédies. Désirant avec ardeur un cœur ami, tout en étant extrêmement timide, n’osant parler aux femmes, il se réfugie dans la rêverie : « J'étais constamment profondément ému. Que dois-je donc aimer si Paris ne me plaît pas ? Je me répondais : “une charmante femme versera à dix pas de moi, je la relèverai et nous nous adorerons, elle connaîtra mon âme […]“ Mais cette réponse étant du plus grand sérieux, je me la faisais deux ou trois fois le jour, et surtout à la tombée de la nuit qui souvent pour moi est encore un moment d'émotion tendre[19]… »

Très gauche, il se présente à son cousin Noël Daru, et à ses fils Pierre, secrétaire général au ministère de la Guerre, et Martial, qui « n’avait ni tête ni esprit, mais un bon cœur[20]. »

Dans la solitude de sa petite chambre près des Invalides, il déchante. Il n’a nulle envie d’entrer à l’École polytechnique et Paris le dégoûte, à s’en rendre malade : « La boue de Paris, l’absence de montagnes, la vue de tant de gens occupés passant rapidement dans de belles voitures à côté de moi connu de personne et n’ayant rien à faire me donnaient un chagrin profond[21]. » Sa maladie s'aggrave, il est alité, fiévreux, délirant, perd ses cheveux… son cousin Noël Daru lui envoie un bon médecin puis le fait venir auprès de lui, dans son hôtel particulier de la rue de Lille. Lorsque Henri a repris des forces, il essaye d'écrire des comédies, mais doute, hésite avec l'Opéra alors qu'il ne connaît pas les notes, n'arrive à rien[N 5]… Les repas chez les Daru le mettent au supplice, par manque d'habitude des convenances, par timidité, il n'ouvre pas la bouche, et se déçoit lui-même : « Qu'on juge de l'étendue de mon malheur ! moi qui me croyais à la fois un Saint-Preux et un Valmont […], moi qui, me croyant une disposition infinie à aimer et être aimé, croyais que l'occasion seule me manquait, je me trouvais inférieur et gauche en tout dans une société que je jugeais triste et maussade, qu'aurait-ce été dans un salon aimable[22]! ». Il multiplie les maladresses, les Daru se demandent s’il est imbécile ou fou[23]. Durant toute cette période, il écrit abondamment à sa jeune sœur Pauline, sa confidente et son élève. Il essaye de former son esprit, lui conseille de lire, d’apprendre l’Histoire, l’arithmétique, l’orthographe, plutôt que de faire des travaux d’aiguille ou de fréquenter les religieuses[24]. Il fréquente également quelques Grenoblois à Paris comme Mareste, Félix Faure, César Pascal, les frères Périer et leur père Claude Périer Milord qu'il décrit comme «l'avare le plus gai et de la meilleure compagnie»[25].

Il ne sait que répondre à Noël Daru qui le presse de faire quelque chose, au moins se préparer à passer le concours de Polytechnique de la saison suivante, pour finir par lui imposer, en février, d’aller travailler, sous les ordres de son fils Pierre, au Ministère de la Guerre qui est en train de préparer la Bataille de Marengo. Il se rêvait Don Juan ou auteur de comédie à succès, il se retrouve secrétaire. Les débuts se passent mal : son écriture est illisible, il fait des fautes (il écrit cella au lieu de cela), met trop de « en effet » dans ses lettres, est terrorisé par son cousin, qu’il surnomme le bœuf furibond : « Tout le monde à la Guerre frémissait en abordant le bureau de M. Daru ; pour moi, j'avais peur rien qu'en regardant la porte[26]. ».

Ses souffrances prennent fin le . Il doit rejoindre la grande Armée avec Pierre et Martial Daru en Italie.

L’éblouissement milanais, 1800-1802

« J’étais absolument ivre, fou de bonheur et de joie. Ici commence une époque d’enthousiasme et de bonheur parfait[27]. » : c’est le sentiment général de la traversée de la Suisse et de l’arrivée en Italie dont se souvient Henri lorsqu'il racontera cet épisode en 1836. « Gai et actif comme un jeune poulain[28] », il est heureusement accompagné dans son périple par le capitaine Burelviller qui lui donne des cours d’équitation et le protège des dangers du voyage. Il porte un sabre dont il ne sait pas se servir, monte pour la première fois à cheval, manquant de peu de finir dans un lac, traverse le Grand-Saint-Bernard en longeant des précipices, essuie des tirs au fort de Bard… Malgré cela, tout l’émerveille. Lui qui a été si protégé durant son enfance[N 6], est fasciné par la nouveauté du danger et de la situation, par la beauté des paysages : « Je ne demandais qu’à voir de grandes choses[28]. »

Arrivé à Ivrée, il se rend au spectacle où Il matrimonio segreto de Cimarosa l’éblouit d’un « bonheur divin ». À partir de ce moment, « Vivre en Italie et entendre de cette musique devint la base de tous [ses] raisonnements[29]. » Il arrive à Milan vers le . Immédiatement cette ville devient pour lui « le plus beau lieu de la terre[30]. » À peine arrivé, il croise Martial Daru qui le croyait perdu. Il le conduit à son logement, Casa d’Adda, dont l’architecture, la cour, le salon, les côtelettes panées qu’on lui sert… tout l’enchante. Ne pouvant « peindre le bonheur fou[31] », Stendhal arrêtera là sa Vie de Henry Brulard. C’est par son Journal, commencé en , que l’on connaît son éblouissement pour la ville : la beauté des monuments, des femmes, les cafés, l’opéra surtout, La Scala, au décor fastueux, salon de la ville, où se retrouve toute la bonne société milanaise, chaleureuse, accueillante, tellement éloignée de la froideur et de la vanité parisienne. Le commissaire des guerres pour lequel il travaille, Louis Joinville, lui présente sa maîtresse, Angela Pietragrua, femme magnifique dont il tombe éperdument, et silencieusement, amoureux.

La bataille de Marengo est livrée le . À la suite de la victoire, Henri doit accompagner Pierre Daru à la citadelle d’Arona, sur le lac Majeur. Il en profite pour visiter les îles Borromées. À son retour à Milan, il fréquente à nouveau les bals et les soirées. Tous ses amis ont trouvé des maîtresses italiennes, mais lui, par timidité, par excès de romantisme, et ceci d'une manière plus courante alors, va connaître les femmes par les prostituées[N 7].

Le , il est nommé sous-lieutenant au 6e régiment de dragons. En décembre, il est envoyé en garnison près de Brescia. Il s’y ennuie. Il revient à Milan dès qu'il le peut. Au printemps 1801, il tombe malade, probablement la syphilis contractée auprès des prostituées. Il restera fiévreux, avec des périodes de rémission. En , on lui accorde un congé de convalescence. Il revient à Paris début 1802.

Paris et Marseille, 1802-1806

Après un passage par Grenoble où il est resté trois mois, il retrouve Paris sous un meilleur jour, puisqu’il continue de recevoir sa solde de sous-lieutenant. Il sort, fréquente les théâtres, les salons, commence à écrire des comédies, étudie le comique, suit des cours de danse, d'anglais, de grec ; il lit beaucoup : Hobbes, Destutt de Tracy, Vauvenargues, Hume, Goldoni, Alfieri... Le , il démissionne de son poste dans l'armée. Son père lui envoie 200 francs par mois, pas assez pour Henri qui dépense pour ses cours, ses livres, son habillement… car, ne se trouvant pas beau, il tient à son élégance[N 8]. Son manque d’argent le fait souffrir ; il lui attribue sa timidité, son manque d’assurance dans les salons et auprès des femmes : « Un an de luxe et de plaisirs de vanité, et j'ai satisfait aux besoins que l'influence de mon siècle m'a donnés, je reviens aux plaisirs qui en sont vraiment pour mon âme, et dont je ne me dégoûterai jamais. Mais dans ce temps de folie, je me serai défait de ma timidité, chose absolument nécessaire pour que je paraisse moi-même ; jusque-là on verra un être gourmé et factice, qui est presque entièrement l'opposé de celui qu'il cache[32]… » Dans ses lettres, il partage ce qu'il apprend avec sa sœur Pauline, lui fait part de ses pensées. Il flirte avec sa cousine Adèle Rebuffel… pour finir par coucher avec la mère de celle-ci, Madeleine. Le , le Premier Consul se fait couronner Empereur par le Pape. Réaction méprisante d'Henri qui voit passer le cortège : « cette alliance si évidente de tous les charlatans. La religion venant sacrer la tyrannie, et tout cela au nom du bonheur des hommes[33]. » Il tombe très amoureux de la sœur de son ami Édouard Mounier, Victorine Mounier, rencontrée à Grenoble. La connaissant peu, il lui imagine mille qualités et rêve de mariage : « Si j'allais dans les mêmes sociétés qu'elle, je suis sûr qu'elle m'aimerait, parce qu'elle verrait que je l'adore et que j'ai une âme, belle comme celle que je lui suppose, que son éducation […] doit lui avoir donné, et qu'elle a sans doute ; et il me semble qu'une fois que nous nous serions sentis, et combien le reste du genre humain est peu propre à mériter notre amour et à faire notre bonheur, nous nous aimerions pour toujours[32]. » Il écrit d’abord à son frère, dans l’espoir qu'il fera lire les lettres à sa sœur puis à Victorine elle-même, sans recevoir de réponse.

Il prend des cours de déclamation chez Dugazon, afin de bien lire les vers. Il y rencontre Mélanie Guilbert, dite Louason, jeune comédienne, qui lui fait oublier Victorine. Il en tombe progressivement très amoureux. Très intimidé, « [il] n’a pas l’esprit d’avoir de l’esprit[34] » en sa présence. Ils se voient tous les jours et s’embrassent beaucoup, mais Mélanie ne veut pas d’un amant de peur de se retrouver enceinte. Henri « commence à [s]’accoutumer au bonheur[35]. » Ils sont amants le , lorsqu'il la rejoint à Marseille où elle a obtenu un rôle au Grand Théâtre. À Marseille, il tente de se faire banquier, avec son ami Fortuné Mante, mais, son père ayant refusé de lui prêter les fonds nécessaires, c’est un échec. Sa vie de couple avec Mélanie finit par le lasser, il la trouve bête, tyrannique et geignarde[36], mais c’est elle qui part en . Ennuyé par la ville, désœuvré, ruiné, il rentre à Paris le , renoue ses relations avec la famille Daru, leur demande un poste, qu'il obtient. Vers le , il est reçu franc-maçon[N 9]. Le , il suit Martial Daru en Allemagne.

L’Allemagne et l’Autriche, 1806-1810

Le , Henri écrit à sa sœur Pauline : « Nous allons à Cobourg, mais l’empereur est sans doute bien en avant. Nous allons d'ici à Mayence, de Mayence à Wurtzbourg, de Wurtzbourg à Bamberg, de là, à Cobourg et de là, à la gloire[37]. » Le , Napoléon entre à Berlin, où Henri arrive peu après. Le 29, Henri est nommé adjoint aux commissaires des guerres et envoyé à Brunswick, où il arrive le . Accaparé par son emploi, il trouve tout de même le temps de suivre des cours d’équitation, de tirer au pistolet, d’aller au théâtre, au café concert, à des bals… et de tomber amoureux de Wilhelmine von Griesheim, la fille de l’ancien gouverneur de la ville, tout en couchant avec d’autres femmes. Il croit être heureux[38]. Il n’aime pourtant ni la nourriture allemande composée de pain noir, de choucroute et de bière (« Ce régime rendrait flegmatique l’homme le plus emporté. À moi, il m’ôte toute idée[39]. »), ni leurs édredons, ni leur culture (il ignore Novalis, Hölderlin, Hegel…). Par contre, il s’enthousiasme pour Mozart. Pauline, après avoir suivi les injonctions à la liberté prodiguées par son frère un peu trop à la lettre (elle se promène à Grenoble en habit d'homme), rentre dans le rang et se marie à François Daniel Perrier-Lagrange le .

Le , il reçoit l’ordre de regagner Paris. Un médecin lui confirme sa syphilis. Il doit suivre un traitement rigoureux. Le , l'armée autrichienne passe à l'offensive, Henri doit retourner en Allemagne. Il est affligé du spectacle de la guerre à Ebersberg, ville et corps brûlés. Napoléon entre dans Vienne le . Henri passe sous les ordres de Martial Daru, intendant de la province de Vienne. D'abord enchanté par le climat et la musique, il finit par s'ennuyer à mourir dans son emploi. En octobre, il pense plaire à Alexandrine Daru, l’épouse de Pierre, sans parvenir à la courtiser, il ne sait comment prendre « ce ton galant qui permet de tout hasarder, parce que rien n’a l’air d’être dit sérieusement[40]. » Comme à son habitude, il prend une maîtresse plus accessible. Le il demande à être envoyé en Espagne. Sans attendre la réponse, il part pour Paris.

L’ascension sociale, 1810-1811

À Paris il retrouve Alexandrine Daru, dont il tente d’interpréter le moindre geste comme une preuve d’intérêt pour lui. Martial le propose comme auditeur au Conseil d'État, son père lui fournissant le revenu nécessaire à la fonction. Profitant d’un moment d'inactivité, Henri lit, fréquente les cafés et les salons où il éprouve « la plus grande quantité d’ennui pur[41]. » Le , on lui ordonne de rejoindre Lyon. Il décide d'ignorer cet ordre, et continue à fréquenter les théâtres, à lire, à se promener, et à écrire : il reprend sa comédie qu'il ne finira jamais, Letellier. Il projette d'écrire des biographies de peintres ou de musiciens afin de pallier les ignorances de ses contemporains. Il alterne moments de bonheur et mélancolie. Il lui manque une maîtresse et les îles Borromées[42].

Il est officiellement nommé auditeur au Conseil d'État par décret le , puis, le , il devient inspecteur de la comptabilité des Bâtiments et du Mobilier de la Couronne. Il est chargé de l'inventaire des œuvres d'art des musées et palais impériaux. Il s'est acheté un cabriolet à la mode, des cachets à ses initiales, loue un appartement plus conforme à son nouveau statut, qu'il partage avec un beau jeune homme, Louis de Bellisle. Sa situation sociale met fin à ses soucis financiers et lui fait espérer la baronnie, mais le laisse insatisfait : « Ce bonheur d’habit et d’argent ne me suffit pas, il me faut aimer et être aimé[43]. » Et puis cet emploi lui prend son temps, ses moments de plaisir et de réflexion : « Les affaires me pillent mon temps, je n'en ai pas pour huit à dix heures de travail ; cependant, je ne puis pas suivre un travail particulier. Le travail de réfléchir, du moins pour moi, ne se prend pas et ne se quitte pas comme un habit : il faut toujours une heure de recueillement, et je n'ai que des moments[44] ».

Depuis le , il passe ses nuits avec Angelina Bereyter, une chanteuse d’opéra. Il ne peut s’empêcher d’y voir des inconvénients : « Mon bonheur physique avec Angela m’a ôté beaucoup de mon imagination [45]. » Il rêve toujours d’Italie et voudrait qu'on l’envoie en mission à Rome, mais c’est Martial Daru qui y est envoyé. Le , il invente pour lui-même la notion de « Beylisme » dans son Journal : « Crozet est toujours amoureux d’A., conduisant sa barque comme un niais, et il en est triste et attristant. C’est ce que je lui dis sans cesse à lui-même pour le rendre un peu beyliste. Mais il regimbe. La volupté n’aura jamais en lui un adorateur véritable, et il me semble presque irrévocablement dévoué à la tristesse et à la considération qu’elle procure chez ce peuple de singes[46]. »

Le il trouve enfin le courage, après de longues hésitations qui le tourmentent, d'oser se déclarer à Alexandrine, lors d'un séjour dans le château des Daru de Becheville : Elle est troublée, mais lui répond qu'il ne doit voir en elle qu'une cousine qui a de l'amitié pour lui. Il va se coucher, partagé entre la peine et le soulagement de n'avoir plus de remords. Au moment de quitter Becheville, il tente de plaisanter malgré son chagrin : « J'avais besoin de rire, car je me sentais une violente envie de pleurer[47]. » Triste, déçu, ennuyé par Angelina Bereyter qu'il ne désire plus, il demande, en août, un congé de quelques jours à Pierre Daru. En réalité, il a pris une place dans une diligence pour Milan.

Milan, Angela et l’Italie, 1811

Il arrive à Milan le , y retrouve les émotions de sa jeunesse mêlé au souvenir d'Angela Pietragrua: « Je ne puis faire un pas dans Milan sans reconnaitre quelque chose, et, il y a onze ans, j’aimais ce quelque chose parce qu'il appartenait à la ville qu’elle habitait[48]. » Il se rend chez elle et lui avoue l’avoir aimée. Elle en est touchée et l’introduit dans les meilleurs salons de la ville. Ils se voient régulièrement, chez elle dans la journée, à la Scala le soir. Henri est à nouveau amoureux. Il est furieux contre lui-même de ne pas oser se déclarer, et finit, le , par tout lui confier. Ils s’embrassent, mais elle ne veut aller plus loin. Henri est déçu : « Elle m’aime et l’ennui me saisit. C’est avoir en soi un principe de malheur[49]. » Il décide de partir le pour visiter l’Italie. Victoire juste avant son départ : le 21 ils sont amants. Il en inscrit la date et l’heure sur ses bretelles.

Il visite Bologne et Florence. À Florence, visitant l’église Santa Croce dans l’état amoureux où l’a plongé Angela, le cœur battant, il éprouve ce qui deviendra le «Syndrome de Stendhal» : «Là, assis sur le marche-pied d’un prie-Dieu, la tête renversée et appuyée sur le pupitre, pour pouvoir regarder au plafond, les Sibylles du Volterrano m’ont donné peut-être le plus vif plaisir que la peinture m’ait jamais fait. J’étais déjà dans une sorte d’extase, par l’idée d’être à Florence, et le voisinage des grands hommes dont je venais de voir les tombeaux. Absorbé dans la contemplation de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais pour ainsi dire. J’étais arrivé à ce point d’émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j’avais un battement de cœur, ce qu’on appelle les nerfs à Berlin ; la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber[50].»

À Rome il est bouleversé par le Colisée. Il y rencontre Martial Daru, qui le presse de rentrer à Paris où son congé prolongé n’est pas du goût de son frère, Pierre. Mais Henri poursuit sa route et arrive à Naples début octobre. S’il n’aime pas le peuple napolitain, qu'il juge bruyant, ni la musique, ennuyeuse, il gardera un souvenir impérissable du Pausilippe. Après avoir visité Pompei et Herculanum, il rentre à Milan, visite Parme et revoit les îles Borromées. Il retrouve Angela à Varèse. Elle est inquiète, prétendant que son mari est au courant de leur liaison. Henri soupçonne plutôt un autre amant. Il rentre à Paris le . L’accueil glacial de Pierre Daru ne l’empêche pas de retrouver ses activités à l’intendance de la Maison de l’Empereur, ainsi que sa vie de couple avec Angelina Bereyter, qui l’ennuie toujours un peu.

Le , Henri commence l’écriture de l’Histoire de la Peinture en Italie, se documentant à la Bibliothèque Impériale. Mais la guerre avec la Russie se prépare. Elle est officielle le , avec l’ultimatum d’Alexandre Ier.

La chute, 1812-1814

Le , Henri se met en route, appelé par Pierre Daru, chargé de courriers et de paquets pour l’Empereur. Il rêvait d’action, de repartir en campagne, mais il ne peut s’empêcher de maugréer contre les sots qui l’entourent, la poussière de la route, le manque d’eau, de livres… et l’absence de linge de rechange : « Dans cet océan de barbarie, pas un son qui ne réponde à mon âme ! Tout est grossier, sale, puant au physique et au moral[51]. » Il s’extasie en revanche devant l’incendie de Smolensk qui vient d’être bombardée. Après la sanglante bataille de Borodino, l’armée pénètre dans un Moscou désert le . Les incendies éclatent peu après dans toute la ville. L’armée française pille les maisons dont les vitres éclatent sous la chaleur. Au lieu de voler du vin ou de la nourriture, Henri prend un volume des Facéties de Voltaire. L’armée est obligée de quitter la ville.

« Nous sortîmes de la ville, éclairée par le plus bel incendie du monde, qui formait une pyramide immense qui était comme les prières des fidèles : la base était sur la terre et la pointe au ciel. La lune paraissait, je crois, par-dessus l'incendie. C’était un grand spectacle, mais il aurait fallu être seul pour le voir. Voilà la triste condition qui a gâté pour moi la campagne de Russie : c’est de l’avoir faite avec des gens qui auraient rapetissé le Colisée et la mer de Naples[52]. »

Fiévreux, pris d’une rage de dent, il a une révélation (en italien) : ce qu'il désire faire naître un jour, c’est un « mélange d’allégresse et de tendresse », comme Cimarosa[53]. Le , alors que Napoléon attend toujours des nouvelles du tsar, il est chargé de la direction des approvisionnements de réserve et des réquisitions. Il retourne à Smolensk le , avec 1 500 blessés, puis repart immédiatement pour Vilna. Durant le trajet, il se fait attaquer par des cosaques, et perd le manuscrit de L’Histoire de la Peinture en Italie. Le froid terrible (températures de −40 °C), la faim, la fatigue ont réduit la Grande Armée en miettes[N 10]. Henri a la bonne idée de passer la Bérézina le , la veille de la bataille (pourtant victorieuse) et du désastre qui s’ensuivit : les ponts brûlés, les blessés abandonnés. Le , il part pour Dantzig puis rejoint Berlin. Il est à Paris le . S'il a survécu à la Campagne de Russie, les souffrances de cette campagne l’ont vieilli et rendu amer : « Je suis actuellement dans un état de froideur parfait, j’ai perdu toutes mes passions[54] », même si plus tard, auprès de ses amis, il fanfaronne en disant avoir pris la retraite « comme un verre de limonade[55]. » Il a perdu goût à tout, hormis à la nourriture, comme s’il rattrapait la période de jeûne forcé en Russie. Il retravaille Letellier, n’ayant pas le courage de recommencer L’Histoire de la Peinture en Italie. Il est pressenti pour recevoir une préfecture, comme tous ses collègues, ce qui le laisse perplexe : « Je serai un peu humilié de n’avoir rien ; d’un autre côté, être préfet autre part que dans les quatorze départements italiens est entièrement contre mes goûts les plus chers[56]. »

La guerre reprend, mais Henri n’a nulle envie d’y participer. Il est pourtant envoyé à Mayence le . Le c'est la guerre à Bautzen : « tout ce qu'on peut voir d’une bataille, c’est-à-dire rien[57]. » Il voudrait qu’on l’envoie à Venise en attendant l’armistice, mais on l’envoie à Sagan. Pris de fièvre, il est envoyé en convalescence à Dresde, puis il peut enfin regagner à Paris le . Il en profite pour aller à Milan où il arrive début septembre. Le plaisir n’est plus le même, Angela a peut-être un amant, sans oser le lui avouer. Il en profite pour explorer Venise et le lac de Côme. Le son grand-père Gagnon meurt. Le il doit rentrer en France et rejoindre Grenoble s’occuper de la conscription. Le il arrive à Saint-Julien et de là il se rend à Carouge, où le général comte Marchand, commandant en chef de la 7e division militaire, avait établi le quartier général de la petite armée française. Il a été envoyé à Carouge en mission, pour s'assurer des besoins de l'armée et du fonctionnement des services, par le sénateur comte de Saint-Vallier, commissaire extraordinaire chargé des mesures à prendre contre l'invasion du territoire français par les armées des puissances alliées. L'objet de sa mission rempli, il quitte Carouge après un séjour de trente-six heures, et retourne à Grenoble, auprès du commissaire extraordinaire[58]. Henri tombe à nouveau malade. Il retourne à Paris fin . Il assiste, indifférent, aux batailles qui font rage autour de la ville. Le , l’Empereur abdique. Henri écrira plus tard : « Je tombai avec Napoléon en avril 1814. […] Qui le croirait ! quant à moi personnellement, la chute me fit plaisir[59]. »

Louis XVIII entre dans Paris le . Henri tente vaguement de proposer ses services au nouveau pouvoir, mais « trente mille nobles affluent par toutes les diligences pour tout demander[60]. » N’ayant plus rien à faire en France, il part à nouveau pour Milan.

Milan et Matilde, 1814-1821

Henri arrive à Milan le . Angela l’accueille très froidement, arguant que les Français sont mal vus à Milan depuis le retour des Autrichiens au pouvoir. Il pense à nouveau que cela cache un amant. Il lui propose de partir ensemble à Venise, elle se dérobe. Il part pour Gênes. Il visite Livourne, Pise, Florence… À son retour à Milan, Angela veut mettre un terme définitif à leur relation. Il hésite à se brûler la cervelle, mais se met plutôt au travail. Il termine Vies de Haydn, Mozart et Métastase qui sera publié en janvier 1815 sous le nom de Bombet, et reprend son Histoire de la peinture en Italie. Il est rapidement accusé de plagiat pour Vies de Haydn, Mozart et Métastase par le musicologue italien Giuseppe Carpani, auteur d’un essai sur Haydn. Pourtant coupable (il en a, en réalité, plagié bien d’autres), Henri lui répond dans la presse, se faisant passer pour son frère, avec humour et mauvaise foi : « je prierais encore M. Carpani de nous dire s’il aurait la charmante prétention d’avoir servi de modèle au style plein de grâce, plein d’une sensibilité sans affectation, et qui n’exclut pas le piquant qui, peut-être, est le premier mérite de l’ouvrage de M. Bombet[61]. »

Au printemps 1815, le retour de Napoléon ne l'incite pas à revenir en France. La défaite de Waterloo lui fait dire que « tout est perdu, même l’honneur[62]. » En , il est sous le charme de Venise. Il ne désespère pas d’y faire venir Angela, mais, après une brève réconciliation, « l’amour est tué le 15 octobre 1815[63]. » Revenu malade à Milan, il achève l’Histoire de la peinture en Italie entre deux saignées et crise de palpitations.

Il est présenté à Ludovico di Breme, dont la loge à la Scala est fréquentée par l’élite intellectuelle Milanaise: Silvio Pellico, Vincenzo Monti… Grâce à ces nouvelles rencontres, il découvre en septembre 1816, l’Edinburgh Review et un compte rendu de trois poèmes de Lord Byron, Le Corsaire, Le Giaour et La fiancée d’Abydos. C’est une révélation : « Henri comprend que le véritable « système romantique » n’est pas allemand ; il est anglais et c’est celui que Byron met en œuvre, en célébrant les passions fortes. […] C’est l’Edinburgh Review qui lui ouvre la perspective d’une définition dynamique du beau moderne, conçu non pas comme la perfection des formes, mais comme une énergétique passionnelle[64]. » C’est donc, intimidé et très ému[N 11], qu’il rencontre Lord Byron, le dans la loge de Ludovico di Breme. Il le décrit à son ami Crozet : « un joli et charmant jeune homme, figure de dix-huit ans, quoiqu'il en ait vingt-huit, profil d’un ange, l’air le plus doux. […] C’est le plus grand poète vivant…[65]. » Durant les jours qui suivirent, Henri lui fait visiter Milan. Il tente de l’impressionner en lui racontant des anecdotes fantaisistes sur la campagne de Russie et Napoléon, dont il fait croire qu'il était très proche[66].

En avril 1817, il se rend à Paris, après un passage par Grenoble, pour donner son manuscrit à Pierre Didot. En août, il visite Londres. À son retour à Paris, sont parus l’Histoire de la peinture en Italie, sous son vrai nom, et Rome, Naples et Florence sous le pseudonyme de Stendhal. En , il retourne à Milan accompagné de sa sœur Pauline qui vient de perdre son mari. Il entreprend une Vie de Napoléon à partir de février 1818 pour répondre aux ouvrages de Madame de Staël.

En , son ami Giuseppe Vismara, lui présente Matilde Dembowski. Son admiration pour celle qu'il appelle Métilde le paralyse de timidité et de maladresse : « Je n'ai jamais eu le talent de séduire qu'envers les femmes que je n'aimais pas du tout. Dès que j'aime, je deviens timide et vous pouvez en juger par le décontenancement dont je suis auprès de vous »[67]. Dans un premier temps Matilde se montre touchée par cette adoration silencieuse. Mais subitement, elle se refroidit, probablement parce que sa cousine, Francesca Traversi, aurait dépeint Stendhal comme un séducteur[68].

Au printemps 1819 Stendhal ruine tous ses espoirs en suivant sous un déguisement, Matilde, qui était allée voir ses fils à Volterra. Elle ne le lui pardonnera pas, malgré ses nombreuses lettres d'excuses et n'acceptera de le revoir que sous certaines conditions très strictes.

Le , apprenant le décès de son père, il part pour Grenoble, puis regagne Paris jusqu'en octobre. Fin décembre, de retour à Milan, il commence De l'amour, pour exprimer tout ce que lui fait éprouver Matilde, véritable essai de psychologie, dans lequel il expose sa théorie de la « cristallisation ». En 1821 éclate une révolution dans le Piémont contre l'occupant autrichien. Parce qu'il est accusé de sympathie pour le carbonarisme il est expulsé de Milan par l'administration autrichienne. Il se voit obligé de quitter Matilde qu'il aime pour regagner Paris qu'il n'aime pas. Mathilde est le personnage qu'il présente dans Le Rouge et le Noir en y faisant référence.

L'essor littéraire, 1821-1830

Fin , il est de retour à Paris, presque ruiné après le décès de son père, déprimé par ses adieux à Matilde : « Je quittais Milan pour Paris le … , avec une somme de 3 500 Francs, je crois, regardant comme unique bonheur de me brûler la cervelle quand cette somme serait finie. Je quittais, après trois ans d’intimité, une femme que j’adorais, qui m’aimait et qui ne s’est jamais donnée à moi. »[69] Pour tenter de l’oublier, il fréquente assidument ses amis Adolphe de Mareste et Joseph Lingay. Il racontera dans Souvenirs d’égotisme son fiasco auprès d'une belle prostituée du nom d’Alexandrine, encore obnubilé par Matilde, puis sa guérison lors d’un séjour à Londres où il va « chercher un remède au Spleen[70] », auprès d’une douce et jeune Anglaise.

À Paris, il passe ses soirées à l’opéra ou dans les salons de la gauche Libérale d’Antoine Destutt de Tracy, de La Fayette (Libéraux qu'il trouve « outrageusement niais[71] »), de royalistes comme Madame Ancelot, de savants comme le baron Cuvier, de peintres comme le baron Gérard, ainsi que le cénacle d’Etienne-Jean Delécluze. Il est admiré pour sa manière de raconter des histoires, mais choque par ses sarcasmes, ses boutades, ses provocations politiques, ses idées jacobines…[72] Il fréquente beaucoup aussi celui de Giuditta Pasta, cantatrice Italienne avec qui on lui prête, à tort, une liaison ; il s’installe d’ailleurs dans le même immeuble, rue de Richelieu. En réalité, c’est pour y entendre les Carbonari en exil, y parler italien et, parfois, évoquer Matilde. Son ami Lingay lui présente le jeune Prosper Mérimée, avec qui il nouera une amitié ambivalente faite de complicité et de méfiance[73].

En 1822 il publie dans l’indifférence générale[N 12], De l'amour, après avoir récupéré le manuscrit égaré pendant plus d'un an. Il prend ardemment la défense du Romantisme avec Racine et Shakespeare, pamphlet en faveur de la modernité en littérature et dans tous les arts, ainsi qu’une Vie de Rossini en 1823, ouvrages qui le font connaître. Il se lie également à Paris avec le botaniste Victor Jacquemont, qui décrit sa façon de séduire les femmes en leur parlant de ses ouvrages politiques et littéraires, et le surnomme pour cela Jemoi dans sa correspondance avec Achille Chaper[74]. Stendhal consulte à plusieurs reprises Jacquemont sur ses œuvres, et ce dernier est l'auteur des dernières pages de De l'amour.[75]

Afin de gagner sa vie, il entame une intense activité de journaliste. De 1824 à 1827, il écrit des articles pour le Journal de Paris, sur les Salons et sur le Théâtre Italien. De 1822 à 1829, il collabore à diverses revues britanniques : Paris Monthly Review, New Monthly Magazine, London Magazine . Ses chroniques portent sur la vie politique, les faits divers, les mœurs, la culture de la société française sous la Restauration[76].

Cette époque est aussi celle des amours tumultueuses : Clémentine Curial, la fille de son amie la comtesse Beugnot, qui l’avait déjà troublé en 1814, lorsqu'il l’avait vue pieds nus chez sa mère, attend longuement de lui une déclaration : « Ma mélancolie regardait avec plaisir les yeux si beaux de Mme Berthois [Clémentine Curial]. Dans ma stupidité, je n’allais pas plus loin[77]. » Il finit par lui avouer ses sentiments en . Jusqu’en 1826 ils s’aiment, s’écrivent, se déchirent. Elle le cache trois jours dans la cave de son château en , le nourrissant, vidant son pot de chambre… C’est elle qui le guérit définitivement de Matilde : « alors seulement le souvenir de Métilde ne fut plus déchirant, et devint comme un fantôme tendre et profondément triste[78]. »

En , c’est Alberthe de Rubempré, femme très belle et très libre, cousine de Delacroix, qui devient sa maîtresse. Il a avec elle une relation torride et de courte durée. Au retour d’un voyage en Espagne, en , il la retrouve dans les bras de son ami Mareste.

En , c’est une jeune fille italienne, Giulia Rinieri qui lui déclare son amour « Je sais bien et depuis longtemps que tu es laid et vieux, mais je t’aime[79]. » C’est chez elle qu’il passera la nuit du , où il assistera à la révolution de Juillet de son balcon.

Il s'agit d'une période intellectuellement très féconde : il publie son premier roman, Armance, en 1827, mal compris et mal reçu, dont le thème, l’impuissance, lui est fourni par le roman de son amie Claire de Duras, Olivier, ou le secret. En 1829 c’est Promenades dans Rome. Tout en écrivant de nombreuses nouvelles (Vanina Vanini, Le coffre et le revenant, Le philtre), il commence à écrire son second roman, Le Rouge et le Noir. Il en corrige les épreuves durant les journées de Juillet. Il paraît le , alors qu'il est déjà parti en Italie.

Consécration et détachement : 1831-1842

Alors que sa notoriété naissante et le courage des Parisiens lors de la révolution de Juillet commençaient à lui faire aimer Paris[N 13], il doit quitter la France. Ses amis ont parlé de lui au comte Molé, ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe. Nommé consul à Trieste, il part le , jour où il demande la main de Giulia Rinieri, à son oncle. Elle ne lui sera pas accordée. Metternich lui refuse l'exequatur, à cause de ses positions libérales et de son mépris des Autrichiens qui transparaît dans Rome, Naples et Florence[80]. En attendant qu'on lui trouve un autre poste, il se rend à Venise, où il fréquente le salon de la comtesse Albrizzi[81]. En raison de son éloignement, il ignore la réception du Rouge et le Noir. Admiré par Sainte Beuve, il est honni par Victor Hugo : « chaque fois que je tente de déchiffrer une phrase de votre ouvrage de prédilection (répondant à Rochefort, admirateur du Rouge), c’est comme si on m’arrachait une dent… Stendhal ne s’est jamais douté un seul instant de ce que c’était que d’écrire[82]. »

Il est finalement nommé en 1831 à Civitavecchia, seul port des États pontificaux, « trou abominable » de sept mille cinq cents habitants, dont mille forçats[83]. Là, il est terrassé par l'ennui et la bêtise : aucun salon, aucun ami, aucune jolie femme, aucune discussion intellectuelle. Il se donne du courage avec son mot d’ordre, « SFCDT (Se Foutre Carrément De Tout) »[84] et en commençant plusieurs romans : Une Position sociale en ; deux essais d’autobiographie, Souvenirs d’égotisme de juin à ; Lucien Leuwen en , la Vie de Henry Brulard en . Il n’en termine aucun. Il écrit pour lui seul car il a décidé, en de ne rien publier tant qu'il serait fonctionnaire, par crainte de déplaire à sa hiérarchie : « Je me fais plat, j’écris peu ou point… Tout mon but est d’être moral comme un sous-chef de bureau[85] ». Pour s'occuper, il participe aux fouilles archéologiques menées par son ami Donato Bucci[86], se rend fréquemment à Rome, voyage à Florence, Naples… Il va souvent à Sienne rejoindre Giulia Rinieri. Leur liaison continue jusqu’en , lorsqu’elle est obligée de se marier. En , il obtient un congé de trois ans en France, jusqu’en , qui lui permet d'écrire ses Chroniques Italiennes et La Chartreuse de Parme. Cela lui permet aussi de faire des voyages en France, en Suisse, aux Pays-Bas, et d’en tirer le livre Mémoires d’un touriste. À Paris, il retrouve, une fois de plus, Giulia, qui éprouve toujours pour lui beaucoup de tendresse[87].

En , changement de gouvernement, Stendhal n’est plus sous la protection du comte Molé, il doit retourner à son poste. Le , paraît La Chartreuse de Parme, qui remporte un vif succès (1 200 exemplaires vendus en dix-huit mois) puis L’Abbesse de Castro et trois autres chroniques en décembre de la même année. Entretemps, il avait commencé Lamiel, le Rose et le Vert (qui restera inachevé) et repris une Vie de Napoléon. Revenu à Civitavecchia le , il est à nouveau malade d’ennui. Puis il devient réellement malade, étant frappé d’une syncope le . Cela ne l’empêche pas de tomber amoureux d’une certaine Earline (peut-être la comtesse Cini, une de ses admiratrices) en février, ni de revoir Giulia à Florence.

En , un article élogieux d’Honoré de Balzac sur la Chartreuse de Parme l’étonne, l’amuse et lui fait plaisir. Une autre attaque d’apoplexie le frappe en . Le , il retourne à Paris pour se reposer. Se sentant mieux, il s’engage le , à fournir des nouvelles à la Revue des Deux-Mondes, juste avant d’être victime d'une nouvelle attaque, le lendemain vers sept heures du soir, au coin du boulevard des Capucines et de la rue Neuve-des-Capucines, devant le ministère des Affaires étrangères de l'époque, alors qu'il sortait d'un rendez-vous avec son ministre de tutelle François Guizot. Il meurt à son domicile parisien, Hôtel de Nantes au 78, rue Neuve-des-Petits-Champs (devenu 22, rue Danielle-Casanova), le à deux heures du matin[88].

Sa dépouille est inhumée au cimetière de Montmartre à Paris en présence de trois amis malgré son vœu testamentaire d'être enterré à Andilly, où il avait séjourné[89]. Comme ultime provocation, il avait dès 1821 composé lui-même son épitaphe en italien Arrigo Beyle Milanese Scrisse Amò Visse (« Henri Beyle. Milanais. Il écrivit, Il aima, Il vécut[90] ») que fait graver Romain Colomb, son cousin et ami d'enfance, exécuteur testamentaire[91]. Méprisé et raillé par son siècle, il ne connaîtra qu'un succès posthume comme il l'avait prédit : « Je serai connu en 1880. Je serai compris en 1930 »[92]. Le médaillon de sa tombe a été réalisé par Auguste Rodin[93].

Lorsque Stendhal fera le bilan de sa vie dans Vie de Henry Brulard en 1835, il écrira ceci :

« L’état habituel de ma vie a été celui d’amant malheureux, aimant la musique et la peinture […] Je vois que la rêverie a été ce que j’ai préféré à tout, même à passer pour homme d’esprit[94]. »

Décorations

Légion d'honneur (le [95], à titre d' « homme de lettres »[96]).

Légion d'honneur (le [95], à titre d' « homme de lettres »[96]).

Pseudonymes

Avant de signer Stendhal[98], il a utilisé d'autres noms de plume, tels : Louis Alexandre Bombet[99], ou Anastase de Serpière[100]. Seule L'Histoire de la peinture (1817) fut publiée sous son vrai nom. À partir de Rome, Naples, Florence (), c'est sous le pseudonyme de « M. de Stendhal, officier de cavalerie » qu'il publia ses œuvres[101]. Ce nom de plume pourrait être inspiré d'une ville d'Allemagne « Stendal », lieu de naissance de l'historien d'art et archéologue renommé à l'époque Johann Joachim Winckelmann, mais surtout proche de l'endroit où Stendhal vécut en 1807-1808 un moment de grande passion avec Wilhelmine de Griesheim. Ayant ajouté un H pour germaniser encore le nom, il souhaitait qu'on prononçât : « Standhal »[102].

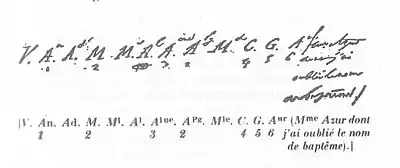

Il use aussi de très nombreux pseudonymes dans ses œuvres intimes et sa correspondance : Dominique, le plus intime, mais aussi Don Flegme, Giorgio Vasari, William Crocodile[103], Poverino, etc. L’un de ses correspondants, Prosper Mérimée, dira : « Jamais il n’écrivait une lettre sans signer d’un nom supposé »[104]. On dénombre plus d’une centaine de pseudonymes utilisés par Stendhal. « Tels de ces pseudonymes sont pour la parade, drôle, glorieuse ou tendre. Et d'autres sont des pseudonymes de fuite, pour se rendre invisible et se soustraire aux gêneurs[105]. » Manière de se cacher, de se méfier du langage en tant que convention sociale ou désir d’être un autre : « Je porterais un masque avec plaisir ; je changerais de nom avec délices. (…) mon souverain plaisir serait de me changer en un long Allemand blond, et de me promener ainsi dans Paris[106]. » Selon Jean Starobinski qui consacre un chapitre aux pseudonymes de Stendhal dans l’Œil vivant, « le désir de paraître et le désir de disparaître font partie en lui d’un même complexe[107]. » Il précise : « (le pseudonyme) n'est pas seulement une rupture avec les origines familiales ou sociales : c'est une rupture avec les autres[108]. », et, plus loin : « (il) permet à Stendhal la pluralité des « moi », qui lui permet de se révolter contre une identité imposée du dehors. Et puisque le nom est situé symboliquement au confluent de l'existence pour soi et de l'existence pour autrui, le pseudonyme le rend à l'intime exclusivement, elle lui offre la possibilité de voir sans être vu, fantasme de Stendhal[109]. »

Il prend l’habitude aussi de changer les noms des personnes dont il parle dans ses lettres et journaux, afin, qu’en cas de publication, ils ne soient pas reconnus, ou par simple goût du cryptage et du jeu. Avancer masqué lui permet d’être vrai[110]. Car « pour lui, la liberté d'agir n'est concevable que dans l'insubordination : c'est pourquoi il recourt au pseudonyme qui lui rend les mains libres[109]. »

Œuvres

Ouvrages parus de son vivant

- Vies de Haydn, Mozart et Métastase (titre complet de la première édition : Lettres écrites de Vienne en Autriche, sur le célèbre compositeur Haydn, suivies d'une vie de Mozart, et des considérations sur Métastase et l'état présent de la musique en France et en Italie), Paris, 1815 [lire en ligne]

- Histoire de la peinture en Italie, Paris, 1817 (édition de 1929 : tome 1 lire en ligne sur Gallica, tome 2 lire en ligne sur Gallica)

- Rome, Naples et Florence, disponible, Angoulême, 1817 et 1827

- De l'amour, Paris, 1822 (édition de 1927, tome 1 lire en ligne sur Gallica et tome 2 lire en ligne sur Gallica)

- Racine et Shakespeare, Paris, 1823, édition de 1927 lire en ligne sur Gallica

- Vie de Rossini, disponible Paris, 1823

- Racine et Shakespeare, II, Paris, 1825

- D'un nouveau complot contre les industriels, Paris, 1825 lire en ligne sur Gallica

- Souvenirs d'un gentilhomme italien, publié dans la Revue britannique de [111].

- Armance. Quelques scènes d'un salon de Paris en 1827, Paris, 1827 (édition de 1927 lire en ligne sur Gallica

- Vanina Vanini, publié dans la Revue de Paris de décembre 1829.

- Promenades dans Rome, Paris, 1829

- Le Coffre et le Revenant, publié dans la Revue de Paris de mai 1830.

- Le Philtre, publié dans la Revue de Paris de .

- Le Rouge et le Noir, Paris, 1830

- Mémoires d'un touriste, Paris, 1838 lire en ligne sur Gallica

- La Chartreuse de Parme, Paris, 1839 : édition de 1846 lire en ligne sur Gallica ; édition de 1927, tome 1 lire en ligne sur Gallica, tome 2 lire en ligne sur Gallica.

- Chroniques italiennes :Vittoria Accoramboni, Les Cenci, La Duchesse de Palliano, L'Abbesse de Castro, Trop de faveur tue, Suora Scolastica, San Francesco a Ripa, Vanina Vanini, Paris, 1837 - 1839

- Idées italiennes sur quelques tableaux célèbres, Paris, 1840

Publications posthumes

- Correspondance (édition de 1927, tome 1 (1800-1805) lire en ligne sur Gallica, tome 2 lire en ligne sur Gallica, tome 3 lire en ligne sur Gallica, tome 4 lire en ligne sur Gallica, tome 5 lire en ligne sur Gallica, tome 6 lire en ligne sur Gallica, tome 7 lire en ligne sur Gallica, tome 8 lire en ligne sur Gallica, tome 9 lire en ligne sur Gallica, tome 10 lire en ligne sur Gallica)

- Journal (1801-1817), tome 1 (1801-1805) lire en ligne sur Gallica, tome 2 (1805-1806) lire en ligne sur Gallica, tome 3 (1806-1810) lire en ligne sur Gallica, tome 4 (1810-1811) lire en ligne sur Gallica, tome 5 (1811-1823) lire en ligne sur Gallica

- San Francesco a Ripa (1831), publié dans la Revue des Deux Mondes du .

- Mina de Vanghel (1830), publié par Romain Colomb dans la Revue des Deux Mondes du .

- Le Juif (1831), publié par Romain Colomb chez Michel Lévy frères dans le recueil des Nouvelles inédites, Paris, 1855.

- Paul Sergar (1832 ?), publié pour la première fois en 1855 chez Michel Lévy frères dans la Correspondance inédite de Stendhal, par Romain Colomb.

- Filosofia nova (1931)

- Théâtre (1931) : Selmours, Les Quiproquos, Le Ménage à la Mode, Zélinde et Lindor (tome 1 lire en ligne sur Gallica), Ulysse, Hamlet, Les Deux Hommes (tome 2 lire en ligne sur Gallica), Letellier, Brutus, Les Médecins, La Maison à Deux Portes, Il Forestiere in Italia, Philippe II, La Comtesse de Savoie, La Gloire et la Bosse, Torquato Tasso. (tome 3 lire en ligne sur Gallica)

- Molière, Shakespeare, la Comédie et le Rire (1930) lire en ligne sur Gallica

- Écoles italiennes de peinture (1932) : tome 1 lire en ligne sur Gallica, tome 2 lire en ligne sur Gallica, tome 3 lire en ligne sur Gallica

- Pages d'Italie (1932) lire en ligne sur Gallica

- Les Tombeaux de Corneto (1853)

- Mélanges de politique et d'histoire (1933), tome 1 lire en ligne sur Gallica et tome 2 lire en ligne sur Gallica

- Courrier anglais (1935-1936)

- Mélanges d'art (1867 et 1932) lire en ligne sur Gallica

- Romans et nouvelles (1854 et 1928)

- Souvenirs d'égotisme (1892 et 1950) lire en ligne sur Gallica

- Lucien Leuwen, inachevé (1894 et 1926)

- Vie de Henry Brulard (1890 et 1949) : édition de 1927, tome 1 lire en ligne sur Gallica, tome 2 lire en ligne sur Gallica

- Voyage dans le Midi de la France (1930) lire en ligne sur Gallica

- Lamiel, inachevé (éditions de 1889 lire en ligne sur Gallica et de 1928 lire en ligne sur Gallica)

- Mélanges intimes et Marginalia (1936)

- Le Rose et le Vert (Roman inachevé qui a été publié sous la forme d'une nouvelle avec d'autres récits d'un recueil de nouvelles, après la mort de son auteur[112] - [113])

- Stendhal. Histoire d'Espagne : depuis la révolution du jusqu'au testament du : édition du manuscrit conservé à la Bibliothèque municipale de Grenoble. Édition établie, annotée et présentée par Cécile Meynard, avec la collaboration de Christiane François. Paris : Éditions Kimé, 2007, 150 p.

- Vie de Napoléon, éditions Payot, 1969 (édition annotée par Louis Royer et Albert Pingaud).

- Privilèges, Rivages Poche, « Petite Bibliothèque » no 570, 2007 (ISBN 9782743616731)[114] (1840)

Œuvres inachevées

- Roman, 1819. Publié pour la première fois dans La Revue politique et littéraire du , par Paul Arbelet, sous le titre Le Roman de Métilde.

- Journal de Sir John Armitage, 1822. Publié pour la première fois en 1855 chez Michel Lévy frères dans la Correspondance inédite de Stendhal, par Romain Colomb.

- Le Lac de Genève, 1831. Publié pour la première fois dans le premier volume des Mélanges de littérature par Henri Martineau (Le Divan, 1933).

- Une position sociale, 1832. Publié pour la première fois par Henri Debraye en 1927 chez Simon Kra, Paris.

Romans principaux de Stendhal

L'œuvre de Stendhal consiste aussi bien en des textes autobiographiques (Vie de Henry Brulard par exemple) que dans des romans qui comptent parmi les plus beaux dans la littérature française : Le Rouge et le Noir, Lucien Leuwen, La Chartreuse de Parme. Ce dernier roman fut salué à sa première publication par un éloge d'Honoré de Balzac, autre maître du roman réaliste dont Stendhal lui-même se déclara heureusement surpris. « Cet article étonnant, (...) je l'ai lu, (...) en éclatant de rire. Toutes les fois que j'arrivais à une louange un peu forte (...) je voyais la mine que feraient mes amis en le lisant[115]. »

Le Rouge et le Noir

Le Rouge et le Noir (1830) est le premier grand roman de Stendhal. Il est le premier roman à lier de façon si subtile la description de la réalité sociale de son temps et l’action romanesque, selon Erich Auerbach dans sa célèbre étude Mimesis. Julien Sorel, le héros principal du livre, est le pur produit de son époque en un certain sens, le héros d'une France révoltée et révolutionnaire[116]. Littéralement ivre d’ambition à cause de la lecture du Mémorial de Sainte-Hélène de Las Cases et conscient que, depuis la Révolution, c’est le mérite et non plus la naissance seule qui compte, il rêve de devenir lui-même un nouveau Bonaparte, à une époque, la Restauration, qui ne permet pas à un fils de charpentier de gravir les échelons de la société.

Le projet de ce roman dut être soumis à Paul-Louis Courier, que Stendhal tenait pour le meilleur écrivain français contemporain. Un écho des difficultés rencontrées par le pamphlétaire en Touraine est, d'ailleurs, perceptible à travers le personnage Saint-Giraud, qui apparaît au chapitre premier de la seconde partie du roman. Quand Courier fut assassiné, Stendhal soupçonna des mobiles politiques à ce forfait jamais élucidé. On y trouve une description très précise dans ce roman et dans celui de Vie de Henry Brulard, de l'Hôtel de Castries, que l'auteur fréquenta[117].

La Chartreuse de Parme

C'est une œuvre majeure qui valut la célébrité à Stendhal. Dictée en 52 jours au numéro 8 de la rue de Caumartin à Paris[118], elle fut publiée en deux volumes en mars 1839. Balzac la considérait comme un chef-d'œuvre et écrivit en son admiration à l'auteur pour la « superbe et vraie description de bataille que je rêvais pour les Scènes de la vie militaire »[119]. Dans un premier article de l'éphémère Revue parisienne, en 1840, il parle du « récent chef-d'œuvre » de M. Beyle, terminant par ces mots : « Je regarde l'auteur de La Chartreuse de Parme comme un des meilleurs écrivains de notre époque » et dans le troisième et dernier numéro se trouve le grand texte qui fait du roman de Stendhal le chef-d'œuvre senti comme classique dès sa parution, comme l'archétype du genre « roman »[120]. Refondu en 1842 peu avant la mort de Stendhal, il prit de fait un tour plus « balzacien » : mais c'est le texte d’origine, plus purement stendhalien, qui s'est imposé de nos jours.

Cependant, l’œuvre sera, jusqu’au début du XXe siècle, relativement inconnue en dehors de quelques cercles d’esthètes, de critiques littéraires, ou de personnalités visionnaires (Nietzsche), ce que Stendhal semblait appeler de ses vœux, comme l'indique la dédicace de son roman : To the Happy Few.

Lucien Leuwen

Lucien Leuwen est le deuxième grand roman de Stendhal, écrit en 1834, après le Rouge et le Noir. Ce roman est demeuré inachevé par crainte de s’attirer les foudres du gouvernement de Juillet. Stendhal y dépeint avec une ironie féroce les diverses sociétés et les intrigues politiques du nouveau régime. Stendhal plonge son personnage, Lucien Leuwen, fils d’un riche banquier tout en étant de sensibilité républicaine, dans les différents milieux politiques de la monarchie de Juillet : légitimistes et républicains de province à Nancy, Juste Milieux à Paris, cabinets ministériels… Lorsqu'il est à Nancy, Lucien se demande : « Mon sort est-il donc de passer ma vie entre des légitimistes fous, égoïstes et polis, adorant le passé, et des républicains fous, généreux et ennuyeux, adorant l'avenir [121]? » C’est aussi une description du désœuvrement et de l’ennui de cette jeunesse à qui la fin de l’Empire a ôté les rêves de gloire.

Analyse de l’œuvre

Le style

Le style de Stendhal est particulièrement concis, elliptique, sobre, et éloigné des proses très descriptives de certains auteurs de son temps comme Balzac. C'est d'ailleurs Balzac qui fut l'un des plus grands admirateurs du style stendhalien, dans sa critique de La Chartreuse de Parme : même s'il juge d'un point de vue purement linguistique ce style « négligé, incorrect à la manière des écrivains du XVIIe siècle », il en vante la précision « qui peint ses personnages et par l’action et par le dialogue ; il ne fatigue pas de descriptions, il court au drame et arrive par un mot, par une réflexion ». Il ajoute que Stendhal « écrit à peu près dans le genre de Diderot, qui n’était pas écrivain ; mais la conception est grande et forte ; mais la pensée est originale, et souvent bien rendue. Ce système n’est pas à imiter. Il serait trop dangereux de laisser les auteurs se croire de profonds penseurs. M. Beyle se sauve par le sentiment profond qui anime la pensée ». Le grand auteur admire, enfin, le souffle qui anime la dernière œuvre de son contemporain : « M. Beyle a fait un livre où le sublime éclate de chapitre en chapitre. Il a produit, à l’âge où les hommes trouvent rarement des sujets grandioses et après avoir écrit une vingtaine de volumes extrêmement spirituels, une œuvre qui ne peut être appréciée que par les âmes et par les gens vraiment supérieurs »[122].

Françoise Sagan, quant à elle, déclare en 1960 que le charme de Stendhal doit beaucoup à « ce ton de galop qu'il a tout le temps »[118].

L’œuvre autobiographique

L’œuvre de Stendhal est profondément autobiographique. Même ses romans tant ils sont inspirés par sa propre vie, mais aussi parce qu’ils constituent une autobiographie idéale de Stendhal. Julien Sorel, Lucien Leuwen et Fabrice Del Dongo sont ce que Stendhal aurait rêvé d’être.

Les œuvres autobiographiques de Stendhal sont de trois natures. D’une part Stendhal a tenu pendant de très longues années un journal où il raconte au fur et à mesure les événements de sa vie. On pourrait parler d’une prise sur le vif de sa propre vie. D’autre part Stendhal a rédigé deux autres grandes œuvres autobiographiques : la Vie de Henry Brulard et Souvenirs d'égotisme. Elles poursuivent le même projet que le Journal, mais aussi que celui des Confessions de Rousseau : mieux se connaître soi-même. Cependant elles se distinguent du Journal car elles ont été écrites a posteriori. Enfin, l’autobiographie prend une forme bien particulière chez Stendhal : il aimait écrire sur la marge de ses livres (et même de ses romans, mais de manière cryptique) ou sur des vêtements (par exemple sur une ceinture comme dans la Vie de Henry Brulard).

L'œuvre autobiographique de Stendhal ne se distingue pas tant par son projet (Rousseau poursuivait le même) que par l’importance qu’elle prend. Elle s’exprime aussi bien par des romans que par des autobiographies. Même la critique d'art chez Stendhal se fait autobiographie.

Le réalisme chez Stendhal

Avant d' « appliquer » une certaine esthétique réaliste, Stendhal l'a tout d'abord imaginé. Le réalisme de Stendhal, c’est aussi la volonté de faire du roman un « miroir » c’est-à-dire un simple reflet de la réalité sociale et politique d’une époque dans toute sa dureté. Stendhal a d'ailleurs écrit que « le roman, c’est un miroir que l’on promène le long d’un chemin ».

Dans Racine et Shakespeare, il assigne pour devoir à l'art romantique de faire un art qui sera en adéquation avec les goûts et tendances des peuples. Le réalisme de Stendhal c’est d’abord la volonté de peindre des faits capables d’intéresser ses contemporains (monarchie de Juillet dans Lucien Leuwen, Restauration dans Le Rouge et le Noir, défaite et retour des Autrichiens dans La Chartreuse de Parme).

En revanche, Stendhal dépeint avec un grand souci de réalisme psychologique, les sentiments des personnages principaux. Il s’inspire même souvent des théories relatives à l’amour de son traité De l’amour et essaie de faire œuvre de psychologue rigoureux.

Prosper Mérimée le considérait comme un remarquable observateur du cœur humain[123]. Et les sentiments amoureux sont dépeints avec beaucoup de soin : le narrateur expose longuement la naissance de la passion amoureuse et ses péripéties, que ce soit entre Mme de Rênal et Julien, Julien et Mathilde de La Mole, Lucien Leuwen et Mme de Chasteller ou Fabrice et Clélia.

Le réalisme dans la peinture des mœurs et de la société

Le Rouge et le Noir et Lucien Leuwen sont une peinture acerbe de la société sous la Restauration, comme l'indique le sous-titre du roman Le Rouge et le Noir : « Chronique de 1830 ». Lucien Leuwen est le vaste tableau de la monarchie de Juillet. La Chartreuse de Parme est une peinture des mœurs politiques dans les Monarchies italiennes du XIXe siècle. Ces romans sont donc politiques non par la présence de longues réflexions politiques (Stendhal qui s'est toujours refusé à l'« oratoire »[124] rejette un tel procédé et le compare à « un coup de pistolet au milieu d'un concert » dans Le Rouge et le Noir[125]), mais par la peinture des faits.

Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme sont aussi des critiques acerbes de la position subordonnée de la femme : voir l’interprétation féministe par Simone de Beauvoir des romans de Stendhal (in Le Deuxième Sexe).

La peinture des mœurs chez Stendhal ne se veut jamais impartiale, mais critique : elle n’est pas motivée par une volonté sociologique, mais par le souci de faire tomber les faux-semblants et de montrer « la vérité, l’âpre vérité » (exergue du premier livre de Le Rouge et le Noir) de la société de son temps.

Malgré son souci de réalisme, il n’y a pas de descriptions détaillées de la réalité matérielle. Le narrateur, qui se méfie de la description, décrit à peine les lieux. La description de Verrières au tout début du roman prend juste une page[126] et sert d’introduction à une critique acerbe des habitants. On ne sait rien non plus de l’Hôtel de la Mole (Le Rouge et le Noir) ni de Milan ou bien du Château du Marquis Del Dongo (La Chartreuse de Parme). Car la peinture des lieux est « fonctionnelle ». Le narrateur décrit le monde uniquement dans la mesure où c’est nécessaire à la compréhension de l’action. Si la prison de Fabrice est décrite avec soin, c'est qu'elle constitue un lieu essentiel pour l’action de La Chartreuse de Parme.

Appartenant plutôt à une tendance modérée du romantisme (par opposition au romantisme flamboyant représenté par Victor Hugo), le narrateur, qui a affirmé, dans Vie de Henry Brulard abhorrer la description matérielle, lui préférant des éléments descriptifs[127], décrit à peine les personnages : on ne sait quasiment rien des toilettes de Mme de Rênal, de Mathilde ni des tenues de Julien, Lucien Leuwen ou Fabrice, juste la couleur des cheveux et quelques détails sur leur aspect, mentionnés très brièvement. Ainsi, Mathilde de La Mole est « extrêmement blonde et fort bien faite », et Julien « pensa qu'il n'avait jamais vu des yeux aussi beaux ».

Mais la peinture de la réalité matérielle se fait aussi discrète à cause des particularités du roman stendhalien. Ainsi, le thème de l’argent est souvent lié à des personnages secondaires ou détestables (M. de Rênal, le Marquis Del Dongo) : l’attention du lecteur se tourne plutôt vers les protagonistes principaux qui sont bien loin de tels soucis (Fabrice, Mme de Rênal, Lucien Leuwen). Le roman stendhalien avance rapidement, alors que la description crée une pause dans la narration.

L’autre limite du « réalisme » de Stendhal tient au romanesque, qui traverse tous ses romans. Le héros stendhalien est une figure romanesque. Le personnage de Julien est intelligent, ambitieux jusqu’à la folie, et nourrit une haine profonde pour ses contemporains. Fabrice est un jeune homme exalté et passionné. Lucien Leuwen est idéaliste et bien fait de sa personne. Ces personnages ont souvent à peine 20 ans.

En outre, la politique dans La Chartreuse de Parme est nettement moins importante que dans Le Rouge et le Noir et Lucien Leuwen. C’est surtout l’histoire qui joue un rôle (Waterloo, arrivée des troupes françaises à Milan en 1796). Et encore elle est inséparable de l’action du roman. La Chartreuse de Parme a un caractère romanesque nettement plus prononcé que les deux autres grands romans (voir les personnages de la Duchesse Sanseverina ou de Clélia). Le réalisme stendhalien se limite donc aux personnages secondaires (les personnages prévisibles) et non à ses personnages principaux, les personnages vrais, qui échappent à la description[128], ce qui ne sera pas le cas chez Zola.

Réalisme subjectif chez Stendhal

Mais le réalisme chez Stendhal se fait aussi réalisme subjectif sans que cela paraisse contradictoire. Par réalisme subjectif on entend un des procédés fondamentaux de la conduite du récit chez Stendhal. Georges Blin[129], dans Stendhal et les problèmes du Roman, est un de ceux qui mirent en avant ce procédé. Stendhal pense que chacun est enfermé dans sa subjectivité et ne peut percevoir le monde que dans les limites de son regard[130].

La grande originalité de Stendhal est l’usage important de la « focalisation interne » (pour reprendre la terminologie de Gérard Genette) pour raconter les événements. Les événements sont vus en grande partie par les protagonistes voire par un seul d'entre eux. Stendhal refuse donc le point de vue du narrateur omniscient, mais pratique la « restriction de champ ». Dans Le Rouge et le Noir et dans Lucien Leuwen les événements sont vus dans le rayon de Julien Sorel et Lucien. Dans La Chartreuse de Parme le narrateur a reconnu le droit de regard des autres personnages (Clélia, Mosca, Sanseverina), mais Fabrice Del Dongo garde le foyer principal (la scène de la bataille de Waterloo est vue exclusivement par ses yeux). On peut donc parler d’une restriction de champ chez Stendhal (Blin). Stendhal a en effet coupé ses récits de « monologues intérieurs » et a ramené le roman à la biographie du héros. Les trois grands romans commencent par la jeunesse du héros ou même avant (cf. La Chartreuse de Parme) et finissent avec sa mort (cf. Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme).

Première conséquence de la restriction du champ : les descriptions sont brèves chez Stendhal. Elles sont l’œuvre d’un narrateur extérieur qui voit l’aspect des personnages du dehors ou bien d’un narrateur qui observe la nature. Un tel narrateur est incompatible avec la « restriction du champ » et il joue donc un rôle secondaire chez Stendhal.

Le choix de la restriction du champ explique aussi que certains personnages apparaissent ou disparaissent aussi rapidement au fil de l’action (comme le Comte de La Mole dans Le Rouge et le Noir et Rassi dans La Chartreuse de Parme) car tout est vu par les yeux d’un personnage central.

Troisième conséquence du recours à la restriction de champ : les événements se dévoilent graduellement. Les héros de Stendhal sont souvent un peu étonnés de ce qu’ils voient et n’en comprennent le sens que progressivement. Ce n’est que peu à peu que Julien comprend pourquoi Mlle de La Mole apparaît un jour en vêtement de deuil alors que personne ne vient de mourir autour d’elle. Il découvrira ultérieurement qu’elle porte le deuil d’un ancêtre mort au XVIe siècle.

Réalisme et postérité

Passionné par la politique, par les faits divers, qu'il recense dans les articles qu’il envoie aux journaux anglais, désireux de dénoncer les absurdités de son temps, Stendhal se trouve confronté au désir de créer un chef-d’œuvre intemporel, être lu en 1880 ou en 1935.

« S'il veut être un « miroir », le roman doit « parler politique », mais « la politique au milieu des intérêts d'imagination » détonne, est une « pierre » tombale qui « submerge » la littérature « en moins de six mois ». Réalisme ou immortalité, il faut choisir, mais Stendhal, lui, veut le réalisme et l'immortalité. Comment Stendhal a-t-il procédé pour satisfaire son inextinguible « désir de gloire » posthume sans cependant sacrifier « l'âpre vérité » du moment présent ?

Très concrètement, la réponse à cette question se trouve dans les œuvres laissées en chantier, et plus particulièrement dans les manuscrits de Lucien Leuwen, lesquels révèlent les coulisses des « chroniques » réalistes, donnent à voir au jour le jour le travail de « l'animal » (le romancier). À lire les marginales du roman de la monarchie de Juillet, nous comprenons quels écueils guettaient le romancier et combien ce dernier devait brider sa nature profonde, résister à sa pente naturelle, celle d'un polémiste qui a la riposte facile, qui, spontanément, verse dans le pamphlet.

De fait […] on s'aperçoit que le plaisir premier de Stendhal est assurément de « stendhaliser », de ferrailler ferme, de croiser la plume avec tout ce qui se mêle de penser ou d'écrire. Le pamphlet, la satire, Stendhal « aime beaucoup », mais il n'ignore pas que toute polémique, dont les enjeux sont toujours fortement datés et localisés, frappe de mort tout ouvrage littéraire qui en est « imbibé ». Raison pour laquelle le romancier s'autocensure, rature beaucoup (et souvent pour « adoucir » le premier jet, spontanément agressif, voire « offensant »), essaie de se tenir au-dessus de la mêlée politique […] s'efforce de prendre du champ avec l'époque et les milieux qu'il décrit, retravaille les données brutes des journaux, « ôte la ressemblance » pour éviter les « applications », « dépayse les anecdotes », brouille les repères et les modèles, évite « le détail qui vieillit dans quatre ans au plus », afin de ne pas tomber dans le roman à clés, les « allusions », les caricatures, les passions et les partis pris, toutes tares éminemment préjudiciables à la qualité et à la survie d'une œuvre littéraire[131]. »

La conception stendhalienne de l'art

Stendhal ne fut pas seulement un romancier et un autobiographe, mais également un critique d’art dont la réflexion esthétique influença le travail romanesque, ainsi que l'appréciation des arts plastiques et de la musique. On peut citer Histoire de la Peinture en Italie, Rome, Naples et Florence, Promenades dans Rome, Mémoires d'un touriste.

Féru d'art lyrique, amoureux de l'Italie, comme en témoignent ses écrits, c'est lui qui fit connaître Rossini à Paris et en France. Des travaux de la deuxième moitié du XXe siècle ont fait apparaître sa compétence en matière picturale et musicale, sa familiarité avec ses peintres, sa vaste expérience du monde de la musique de son temps aussi bien instrumentale que lyrique, allemande ou italienne. Mais il était surtout un véritable spécialiste de l'opéra italien et de la peinture italienne. Bien qu'il se présentât comme un dilettante, on lui doit des analyses très fines de Rossini et Mozart. Il a saisi la mélancolie de Léonard de Vinci, le clair-obscur du Corrège, ou la violence michelangelesque[132].

Sa critique cohérente repose sur l'Expression, qui destitue les formes arrêtées et le Beau antique, la Modernité qui implique l'invention artistique pour un public en constante évolution, et la subordination du Beau à l'opinion seule, l'Utile qui donne du plaisir réel à une société, à des individus, et le dilettantisme qui repose sur la pure émotion du critique[133]. Stendhal fonde ainsi une critique historique (l'art étant l'expression d'une époque), et revendique le droit à la subjectivité ; il admet la convergence des arts et leur importance selon qu'ils procurent ou non du plaisir physique, qu'ils ouvrent l'esprit à la liberté de l'imaginaire et qu'ils suscitent la passion (principe de base). Stendhal est un critique d'art qui marque une étape importante dans l'intelligence de tous les arts[134].

« L'Histoire de la peinture en Italie paraît en 1817 ; de l'aveu même de l'auteur, l'ouvrage est un pamphlet[135] et, de ce fait, un défi à la tradition académique, un manifeste qui remet en cause l'idée classique selon laquelle l'art serait transcendant, intemporel, et universel. Stendhal entend bien ramener le ciel sur la terre : les tableaux de Giotto, les Madones de Raphael, le Jugement dernier de Michel Ange sont immergés dans le temps, et ne sont pleinement intelligibles qu'à la lumière de mises au point replaçant les œuvres dans leur contexte. […] Et ce que Stendhal dit de Michel Ange, il le dit de tous les autres peintres, ce qui fait de la peinture en Italie une histoire sinon matérialiste, du moins sociologique, et réaliste[136]. »

Stendhal et la politique

Malgré son annonce répétée[137] que parler politique dans un roman est comme « un coup de feu dans un théâtre », tous ses romans sont pétris de politique, que ce soit dans Lamiel, où il prévoyait pour son personnage du Docteur Sansfin un destin de député, ou dans La Chartreuse de Parme, critique transparente des despotismes italiens, et surtout dans Lucien Leuwen attaque en règle des turpitudes de la monarchie de Juillet tout autant que du ridicule des légitimistes, roman volontairement laissé inachevé pour ne pas déplaire au gouvernement de Louis-Philippe.

Les idées de Stendhal concernant la politique de son temps sont pleines de contradictions, au point qu'il a pu être qualifié de « Jacobin aristocratique »[138]. Il résume ses convictions politiques dans Vie de Henry Brulard :

« J'abhorre la canaille …, en même temps que, sous le nom de peuple je désire passionnément son bonheur, et que je crois qu'on ne peut le procurer qu'en lui faisant des questions sur un objet important. C'est-à-dire en l'appelant à se nommer des députés [le suffrage universel]. […] J'ai horreur de ce qui est sale, or le peuple est toujours sale à mes yeux[139]. »

S'il avoue donc être de gauche, c'est-à-dire libéral, il trouve les libéraux « outrageusement niais » ; républicain de conviction, il méprise la canaille ; admirateur des qualités d'administrateur de Napoléon, il est écœuré par son côté tyrannique ; s'il trouve les légitimistes ridicules, il ne peut s'empêcher de regretter l'esprit d'Ancien Régime. Fidèle à son « beylisme », Stendhal se méfie de tout et de tout le monde. Il se place résolument du côté de la subversion, de la modernité, contre les conservatismes et les hypocrisies du pouvoir.

Romantisme

Stendhal a découvert le romantisme avec Frédéric Schlegel, mais « ces plats Allemands toujours bêtes et emphatiques se sont emparés du système romantique, lui ont donné un nom et l’ont gâté[140]. » Il ne supporte pas non plus l’emphatisme niais de Chateaubriand et de Madame de Staël. C’est l’Edinburgh Review et Lord Byron qu'il découvre en septembre 1816, qui lui révèle un Romantisme qui rejoint ses idées, au moment où il termine son Histoire de la peinture en Italie : « Byron, Byron est le nom qu'il faut faire sonner ferme. L’Ed. H. le place immédiatement après Shakespeare pour la peinture des passions énergiques. Ses ouvrages sont des histoires d’amour tragiques[141]. » Pour lui, le Romantisme est à la fois subversion et modernité, une rupture avec les anciens, une nouvelle manière d’exprimer les passions et une connaissance des émotions : « La connaissance de l’homme, […] si l’on se met à la traiter comme une science exacte, fera de tels progrès qu’on verra, aussi net qu’à travers un cristal, comment la sculpture, la musique et la peinture touchent le cœur. Alors ce que fait Lord Byron on le fera pour tous les arts[142]. »