La Chartreuse de Parme

La Chartreuse de Parme est un roman de Stendhal. Cette œuvre majeure, qui lui valut la célébrité, fut publiée en deux volumes en , puis refondue en 1841, soit peu avant sa mort, à la suite d'un article fameux de Balzac[1] et prenant de fait un tour plus « balzacien » : aujourd’hui, c’est le texte stendhalien d’origine qu’on lit encore.

Genèse et réception

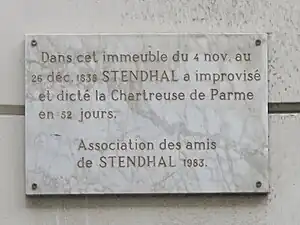

Après avoir eu l’idée de ce roman le [2], Stendhal le dicte en cinquante-deux jours, entre le et le [3], au 4e étage du numéro 8[4] - [5] de la rue de Caumartin à Paris, où il se retranche après avoir donné l'ordre au concierge de l'immeuble de répondre aux visiteurs éventuels « M. le consul est à la chasse »[6].

L’œuvre sera, jusqu’au début du XXe siècle, relativement inconnue en dehors de quelques cercles d’esthètes, de critiques littéraires ou de personnalités telles que Balzac ou Nietzsche, ce que Stendhal semblait appeler de ses vœux, dédicaçant son roman To the Happy Few (« aux quelques rares privilégiés »). Son titre s'inspire de la chartreuse de Parme située dans les environs de la ville de Parme.

Résumé

Le roman s’ouvre avec un Avertissement au statut trouble : le narrateur du roman y explique que l’histoire qu’il conte lui a été relatée par le neveu d’un chanoine, le chanoine Borda, qui est un personnage du roman (il apparaît au chapitre V du livre I). Cet Avertissement n’est pas du ressort de l’auteur : il suit le titre du roman, il y est donc intégré. La Chartreuse débute ainsi sous les auspices les plus ironiques, l’auteur feignant d’écrire un avertissement qui lui éviterait des ennuis politiques ou judiciaires pour le contenu de l’œuvre, mais, en attribuant cet avertissement à son narrateur, il brouille toutes les pistes, à commencer par le statut du narrateur, mais aussi les pistes spatio-temporelles.

L’action du roman commence à Milan en 1796, par les confidences d’un lieutenant français dénommé Robert, qui conte l’arrivée au duché de Milan des armées de la Révolution, menée par le jeune Napoléon Bonaparte lors de la campagne d'Italie. Ces armées réveillent, dans un peuple lombard anesthésié par la tutelle autrichienne, un vieux fond héroïque, et sont accueillies avec une gaieté folle par les Milanais dans leur majorité. La République transpadane fut proclamée la même année et remplacée l'année suivante par la République cisalpine.

Le marquis Del Dongo, farouche et grotesque réactionnaire, partisan de l’Autriche, se voit contraint d’accueillir les soldats français vainqueurs, dont le lieutenant Robert fait partie. À mots couverts, le romancier suggère une idylle entre Robert et la jeune marquise Del Dongo, dont le fruit sera Fabrice. Celui-ci passe sa jeunesse dans la tourmente napoléonienne. Installé à Griante, sur le lac de Côme, avec toute sa famille, le jeune homme resserre les liens entre sa mère et sa tante, Gina Del Dongo, laquelle épouse le comte Pietranera, général italien partisan des Français, qui trouve la mort en 1814. Pendant ce temps, son père (légal) et son frère sont espions pour le compte de l’absolutisme autrichien, et triomphent quand, en 1813-1814, les armées napoléoniennes sont vaincues, et que Milan retombe sous la coupe de l’empereur d’Autriche François Ier, qui met fin au royaume d'Italie pour faire place au royaume de Lombardie-Vénétie en 1815.

Fabrice trouve en un abbé nommé Blanès une sorte de père de substitution : Blanès lui apprend à lire les signes qui permettent de comprendre l’avenir, mais toutefois il omet de lui apprendre à les analyser, ce qui fait que Fabrice s’en tiendra à une vision très naïve du monde. Stendhal dit lui-même de Blanès qu’il « jette Fabrice sur la route de Waterloo ». Apprenant le débarquement de Napoléon, enfui de l’île d'Elbe, Fabrice, poussé justement par des signes favorables, décide de se mettre à son service et part pour la France. Il espère pouvoir ainsi devenir le héros chevaleresque dont il rêve. Pour rejoindre Napoléon, Fabrice passe par Menaggio, entre à Lugano en Suisse à pied avec un passeport sous un autre nom, prend une diligence postale pour passer le col du Saint-Gothard, franchit la frontière à Pontarlier, et arrive à Paris, où tous les matins il se rend dans la cour du palais des Tuileries pour tenter de rencontrer Napoléon, sans succès.

Après des péripéties qui le font passer pour un jeune aristocrate naïf, et qui montrent en comparaison un peuple français (républicains compris, voire républicains avant tout) roublard et bien peu héroïque, Fabrice, alors âgé de 17 ans, arrive enfin à Waterloo, le jour de la bataille. Celle-ci constitue pour lui une sorte d’apprentissage, pour le moins raté, comme le reconnaît le narrateur : « il faut avouer que notre héros était fort peu héros en ce moment ». La guerre moderne n’est pas faite pour le héros chevaleresque, ce que Fabrice apprendra à ses dépens. Il passe son temps à ne rien comprendre à la bataille qui, loin des grandes fresques épiques, est narrée du seul point de vue de Fabrice : Stendhal, qui a été soldat de Napoléon, montre ainsi l’absurdité de la guerre moderne. Il s’agira pour Fabrice d’être héros autrement que par les armes. De retour chez lui, après un bref séjour à Genève pour prendre conseil afin d’éviter d'être arrêté à cause de son soutien aux troupes de Napoléon, sa mère et sa tante, la belle Gina, lui suggèrent de se réfugier à Romagnano Sesia dans le royaume de Sardaigne où sa mère possède des terres.

Entre-temps, sa tante, devenue veuve après l’assassinat du général Pietranera, fait la rencontre du comte Mosca, Premier ministre du prince de Parme, s’installe avec lui en cette dernière villégiature, et, par commodité et faisant fi des convenances, épouse le duc Sanseverina sans le voir plus de deux fois. Fabrice, chassé de la maison paternelle du fait de son engagement, rejoint sa tante à la cour de Parme. La carrière militaire lui étant fermée, il se tourne du côté des affaires religieuses en passant trois ans à l'Académie ecclésiastique de Naples dans le royaume des Deux-Siciles. Il deviendra plus tard coadjuteur de l’archevêque Landriani.

Toutefois son naturel fougueux reprend le dessus et le jeune coadjuteur s’implique dans quelques intrigues amoureuses. L’une d’entre elles le pousse à tuer le piètre acteur comique Giletti, qui l’attaque le premier, près de la frontière autrichienne. Cet acte bénin dans un État monarchique (un aristocrate se défend et pourfend un « coquin »), comme cela sera souvent rappelé dans le roman, revêt une importance capitale car il confirme la prédiction de l’abbé Blanès, et voue Fabrice à la prison (la tour de Parme), son sort étant fixé par les intrigues politiques de la cour.

La cabale montée par les adversaires du comte Mosca et de la belle Gina se saisit de l’occasion. De vagues promesses d’immunité judiciaire sont faites à Fabrice, qui s’enfuit, en passant d'abord par Casalmaggiore dans le royaume de Lombardie-Vénétie, puis Ferrare et Bologne dans les États pontificaux. À Bologne, il s'éprend de La Fausta, chanteuse d'opéra, qui est en couple avec le comte M. Il la suit jusqu'à Parme, sans être découvert. La Fausta lui montre aussi de l'intérêt. Un duel suit entre Fabrice (qui se faisait appeler Joseph Bossi) et le comte M. qui est blessé, contraignant Fabrice à fuir à nouveau, cette fois à Florence, dans le grand-duché de Toscane. Le comte Mosca lui écrit là bas pour lui signaler que ce nom, Joseph Bossi, n'avait pas été prononcé, ce qui permet à Fabrice, deux mois après, de retourner à Bologne. Son intérêt pour La Fausta s’éteint, car il trouve cette femme inconstante dans ses sentiments. Il commet l’erreur de croire aux promesses d'immunité judiciaire, et revient à Parme : il se retrouve alors emprisonné dans une forteresse, au sommet de la tour Farnèse. Bien que menacé de mort, il tire de son emprisonnement une douceur particulière en tombant amoureux de Clélia Conti, la fille du gouverneur de la prison (les deux jeunes gens communiquant par des moyens aussi ingénieux que variés). Avec l’aide de Clélia et celle de la Sanseverina, Fabrice parvient à s’évader. Mais la dose de laudanum administrée au gouverneur de la prison pour permettre l’évasion se révèle trop forte, et celui-ci semble en danger de mort. Rongée par le remords, Clélia fait un vœu à la Madone, celui de ne plus jamais revoir Fabrice, et d’épouser le riche marquis de Crescenzi, union désirée par son père. Le gouverneur se remet, et Clélia réalise son vœu. Fabrice et Gina se réfugient à Belgirate au bord du lac Majeur dans le royaume de Sardaigne. Par la suite, Gina établit Fabrice à Locarno, en Suisse. Ils se voient de temps à autre, mais Fabrice se languit de Clélia et se montre d'humeur maussade, ce qui fait regretter à Gina la cour de Parme et sa vie plus animée. Entre-temps le prince de Parme meurt officiellement de maladie. Il s’agit en vérité d’une mort quelque peu « aidée », ceci par le poison que lui a administré le poète révolutionnaire républicain Ferrante Palla, envoyé par Gina.

Le successeur du prince défunt, Ernest-Ranuce V, est sous le contrôle du comte Mosca, qui se sent désormais assez fort pour ramener Gina et Fabrice à Parme, mais aussi de Gina elle-même dont il est follement amoureux. Fabrice, ayant appris le mariage de Clélia, se livre volontairement à la prison de la tour Farnèse, au lieu de la prison de la ville, afin de pouvoir retrouver Clélia. Il est à nouveau menacé d’empoisonnement, et Gina doit promettre de se donner au jeune prince s’il intervient pour sauver Fabrice. Ce dernier est sauvé, la tentative d’empoisonnement confirmée, ce qui aboutit à l’exil du général Conti, gouverneur de la citadelle.

Gina et Mosca se marient, tandis que Fabrice devient un célèbre prédicateur. Son amour pour Clélia est cependant toujours vivant. Tous deux finissent par se retrouver, toujours dans l’obscurité, pour respecter le vœu de Clélia de ne plus voir Fabrice. Un fils, Sandrino, naît cependant de leur union. Fabrice, pour le voir plus souvent, le fait enlever et passer pour mort, mais l’enfant tombe vraiment malade et meurt effectivement quelques mois plus tard, bientôt suivi au tombeau par sa mère. Fabrice se retire alors en une chartreuse, où il meurt à son tour. Minée par le chagrin de ce deuil, Gina s'éteint, elle aussi. Parmi les personnages principaux du roman, seul Mosca survit, dans une fin en forme d’hécatombe et d’ironie relativement désabusée sur l’avenir de l’Europe du congrès de Vienne, dans laquelle la richesse et la politique dominent.

Analyse

Paul Morand indique, dans la présentation de la Chartreuse de Parme, en collection Le Livre de poche, la raison du choix de cette ville. Stendhal l’explique dans une réponse à Balzac : « il a choisi Parme parce qu’en 1838 ce petit grand-duché était le moins dangereux entre tous les cadres, pour une action qui se déroulait en Italie ». Le choix de Stendhal se porte sur Parme en raison du contexte politique propre au duché de Parme et Plaisance. Parme était alors, et pour assez longtemps, sous la régence de Marie-Louise d'Autriche (r. 1814-1847), fille de François II et deuxième épouse de Napoléon Ier — que Stendhal surnomme « a poor woman » —, et devait à sa mort revenir à la maison de Bourbon-Parme. Par conséquent, le duché ne constitue plus un élément de rivalité entre les grandes puissances et bénéficie d’une certaine autonomie, bien que Marie-Louise ait du mal à contenir les élans révolutionnaires qui se déclarent dans sa ville, ce qui affaiblit son autorité interne et diplomatique. Stendhal s’est rendu à plusieurs reprises dans la ville qu’il jugeait « assez plate ». Le roman est en bonne partie imaginaire, d’abord par les personnages ainsi que par le décor qui met en scène une citadelle avec une immense tour Farnèse[7]. Ainsi dans le roman, Parme est gouvernée non par Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, mais par un Ernest-Ranuce IV Farnèse, qui d'ailleurs n'a jamais existé (la dernière personne de la lignée des Farnèse ayant en effet épousé le roi Philippe V au début du XVIIIe siècle).

Dans un long article (soixante-neuf pages) publié dans La Revue parisienne, Honoré de Balzac juge très favorablement La Chartreuse de Parme, ne tarit pas d’éloges, mais regrette tout de même la rapidité du dénouement de l’œuvre.

Pour certains, les dernières amours de Clélia et Fabrice manqueraient de crédibilité. Sans doute ce défaut est-il caractéristique de Stendhal, qui éprouve des difficultés à finir ses ouvrages (on le retrouve entre autres dans le Rouge et le Noir). Cependant, le personnage principal de son roman meurt dans une proposition relative, performance littéraire qui, pour beaucoup, frise le génie, et aurait une grande part dans ce que l'on considère comme la modernité de la Chartreuse. La plus grande caractéristique de la Chartreuse, pour certains, est de mettre l’aventure, omniprésente dans ce roman d’action, au service d’un idéal poétique et littéraire.

Personnages (par ordre d’apparition)

- Le lieutenant Robert, que l'on comprend être le père illégitime de Fabrice del Dongo.

- Le marquis del Dongo, homme acariâtre.

- Gina del Dongo, comtesse Pietranera, puis duchesse Sanseverina, puis comtesse Mosca, sœur du marquis del Dongo, tante de Fabrice, éprise de lui.

- La marquise del Dongo, épouse du marquis, puis mère de Fabrice del Dongo.

- Fabrice del Dongo, fils du marquis (en réalité du lieutenant Robert) et de la marquise del Dongo, héros du roman, jeune homme d'une grande beauté ; neveu de Gina del Dongo.

- Son frère aîné, Ascagne del Dongo, qui le hait.

- L’abbé Blanès, astrologue et ami de Fabrice.

- La cantinière, qui aide le jeune Fabrice.

- Fabio Conti, directeur de la prison — la tour Farnèse — où est enfermé Fabrice.

- Clélia Conti, sa fille, véritable amour de Fabrice.

- Le comte Mosca, fin politique, épris de la duchesse Sanseverina (ex-comtesse Pietranera), Gina del Dongo ; il en deviendra le troisième époux.

- Le duc Sanseverina, deuxième époux de Gina del Dongo, homme âgé et fortuné.

- La Fausta, chanteuse d'opéra capricieuse.

- Le fiscal général Rassi, arriviste de mauvaise réputation.

- Ernest-Ranuce IV, prince de Parme.

- L’archevêque Landriani.

- Marietta, comédienne.

- L’acteur Giletti, grand et maigre, rival de Fabrice concernant Marietta.

- Ludovic, ancien cocher des del Dongo, fidèle serviteur de Fabrice.

- Ferrante Palla, le poète républicain (« homme des bois » qui balance entre le génie et la folie).

- Ernest-Ranuce V, fils d'Ernest-Ranuce IV, lui succède à sa mort.

- Sandrino, fils de Fabrice et de Clélia.

Adaptations

Au cinéma ou à la télévision

- 1948 : La Chartreuse de Parme, film de Christian-Jaque, avec Gérard Philipe dans le rôle de Fabrice et Maria Casarès dans celui de Gina del Dongo, tourné en partie dans la ville de Besançon.

- 1964 : Prima della rivoluzione , film de Bernardo Bertolucci , inspiré de « La Chartreuse de Parme ».

- 1981 : La Chartreuse de Parme (La Certosa di Parma), téléfilm réalisé par Mauro Bolognini.

- 2012 : La Chartreuse de Parme (La Certosa di Parma), téléfilm réalisé par Cinzia TH Torrini, production franco-italienne. Diffusé les et sur la chaîne italienne Rai Uno et les et sur France 3. Avec Rodrigo Guirao Díaz (Fabrizio), Alessandra Mastronardi (Clelia), Marie-Josée Croze (Gina), Hippolyte Girardot (le comte Mosca), François Berléand (le prince de Parme). Stendhal a écrit son roman en cinquante-deux jours et le téléfilm a lui aussi été tourné en cinquante-deux jours, dans les lieux-mêmes où Stendhal a séjourné.

À la radio

- 1948 : adaptation en soixante-dix-huit épisodes pour Radio Luxembourg par Jean Maurel.

Adaptation audio

- 2008 : La Chartreuse de Parme, lu par Guillaume Gallienne, Éditions Thélème.

Adaptations musicales

- 1939 : La Chartreuse de Parme, opéra en quatre actes et onze tableaux d’Henri Sauguet sur un livret d’Armand Lunel ;

- 1982 et 2009 : adaptation en comédie musicale par la Revue Takarazuka sous le titre 情熱のバルセロナ (l'action est transposée à Barcelone)[8] ;

- 2014 : comédie musicale par la Revue Takarazuka sous le titre "『パルムの僧院 ―美しき愛の囚人―』~スタンダール作『パルムの僧院』より~"[9].

Références dans la culture populaire

- La chanson La Ballade de Fabrice et Clélia de Théo Hakola s'inspire de La Chartreuse de Parme.

- Dans le roman Mercure d’Amélie Nothomb, les deux protagonistes débattent longuement de l’œuvre de Stendhal, notamment de l’idylle entre Fabrice et Clélia.

Notes

- « Étude sur M. Beyle », p. 279, La Revue parisienne, (lire en ligne), p. 273-342.

- « La Chartreuse de Parme de Stendhal - aLaLettre », sur www.alalettre.com (consulté le )

- « Stendhal : Biographie et Bibliographie », sur www.libriszone.com (consulté le )

- Une plaque y a été apposée par l'Association des Amis de Stendhal en 1983 (l'immeuble est classé).

- « Françoise Sagan dans la maison de Stendhal » [vidéo], sur ina.fr, ORTF - Émission Portrait souvenir, .

- Philippe Berthier, La Chartreuse de Parme de Stendhal, Paris, Gallimard, coll. « Folio » (no 49), , 197 p. (ISBN 9782070389377, OCLC 717141706, BNF 35796117, présentation en ligne).

- Peut-être Stendhal fait-il référence à la tour de Parme qui s'est écroulée en 1606, qui n’avait pas été construite par les Farnèse et se trouvait en un lieu différent de la citadelle.

- 情熱のバルセロナ (ja).

- Site officiel de la Revue Takarazuka (ja).

Bibliographie

- Elisabeth Ravoux Rallo, « Les aristocrates italiens dans La Chartreuse de Parme : rôle et fonction d'un rêve, la « délicieuse légèreté de l'être » », dans Les noblesses européennes au XIXe siècle : actes du colloque de Rome, 21-, Rome, Publications de l'École française de Rome, coll. « Collection de l'École française de Rome » (no 107), , 711 p. (ISBN 2-7283-0159-X, lire en ligne), p. 51-57.

- Philippe Berthier, La Chartreuse de Parme de Stendhal, Paris, Gallimard, coll. « Folio » (no 49), , 197 p. (ISBN 9782070389377, OCLC 717141706, BNF 35796117, présentation en ligne).

- (it) Amedeo Benedetti, Il Principe moderno, o La Certosa di Parma di Stendhal, en « Rivista di Studi Politici Internazionali », vol. 77, fasc. 306, aprile-giugno 2010, Florence, F. le Monnier, p. 292-298 (OCLC 654485979).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Une vue de la Chartreuse de Paradigna, qui revendique le nom de Chartreuse de Parme

- La Chartreuse de Parme, version audio

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :