Pierre Janet

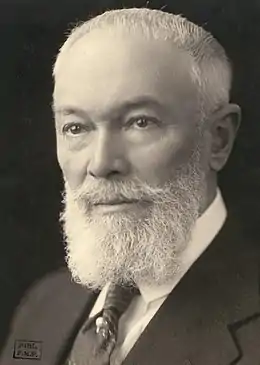

Pierre Marie Félix Janet (né le à Paris et mort le dans la même ville, 7e arrondissement[2]) est d'abord un philosophe puis un psychologue et enfin un médecin français.

| Président Société médico-psychologique (d) | |

|---|---|

| Président Académie des sciences morales et politiques | |

| Directeur Laboratoire de psychologie pathologique (d) | |

| - | |

Auguste Marie (en) |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 87 ans) 7e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Pierre Marie Félix Janet |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités | |

| Père |

Jules Janet (d) |

| Fratrie |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Idéologie | |

| Membre de | |

| Distinction | |

| Archives conservées par |

Collège de France (55 CDF)[1] |

C'est une figure majeure de la psychologie française de la fin du XIXe siècle, et de la première moitié du siècle suivant. Il crée[3] le terme de subconscient[4]. Son modèle de l'inconscient attribue un rôle déterminant au traumatisme psychique dans l'amnésie et la dissociation des souvenirs. Il connaît dans les années 2000 un succès important chez les spécialistes américains du stress post-traumatique[5].

« Janet fut probablement le théoricien de l'hypnose et l'hypnothérapeute le plus intéressant de cette époque[6]. »

Biographie

Jeunesse et formation

Neveu du philosophe Paul Janet, Pierre Janet suit les conseils de son maître Théodule Ribot de se former simultanément en philosophie (seul cursus de psychologie à l’époque) et en médecine (la neurologie abordant aussi des questions psychologiques). Normalien, il est agrégé de philosophie en 1882, docteur en philosophie en 1889 (L’automatisme psychologique) et docteur en médecine en 1893 (Contribution à l’étude des accidents mentaux chez les hystériques).

Années de maturité

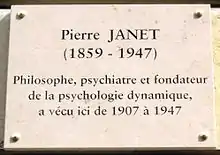

En 1889, le neurologue Jean-Martin Charcot lui confie la direction du laboratoire de psychologie de la Salpêtrière, qu’il gardera jusqu’à sa dissolution par Jules Dejerine en 1910. Il fonde avec Georges Dumas le Journal de psychologie normale et pathologique (1904) et la Société de psychologie (1901), qui deviendra en 1941 et jusqu’à nos jours la Société française de psychologie. Après quelques années d’enseignement de la philosophie en lycée et à la Sorbonne, il remplace Ribot puis lui succède au Collège de France, où il occupe la chaire de psychologie expérimentale et comparée de 1902 à 1934. Il se marie en 1894 avec Marguerite Duchesne, dont il aura trois enfants, Hélène (qui épousera le psychanalyste Édouard Pichon), Fanny et Michel. Pierre Janet est reçu à l’Institut de France en 1923 (Académie des sciences morales et politiques) au fauteuil du philosophe Alfred Fouillée. En 1929, il préside la Société médico-psychologique – toujours active de nos jours –, où il avait été admis dès 1894.

Sa méthode d’investigation psychologique suit une démarche clinique expérimentale dans laquelle il recourt à l'hypnose avec des sujets reçus dans le cadre psychiatrique. C’est pourquoi, en sus de ses recherches psychologiques, il publie aussi d’abondants travaux de psychopathologie : paradoxalement, c’est cette partie psychiatrique de son œuvre qui est actuellement la plus utilisée, tandis que sa psychologie reste encore sous-exploitée[7].

Janet devient l'ami et l'interlocuteur des principaux aliénistes, psychologues et philosophes de son temps (par exemple William James et Henri Bergson). La plupart des grands psychologues et psychiatres de la génération suivante se réfèrent à ses résultats, ainsi Henri Baruk, Léon Chertok, Jean Delay, Henri Ey, Ignace Meyerson, Eugène Minkowski, Jean Piaget, Henri Piéron et Henri Wallon.

Pierre Janet a publié près de 120 articles de recherche ainsi qu'une trentaine d'ouvrages, dont certains ont fait l'objet d'une réédition dans les années 2000. Son dernier ouvrage, inachevé, est paru en 2021 sous le titre Les formes de la croyance[8].

Décès et hommages

Il est enterré près de la maison de ses parents à Bourg-la-Reine, où, depuis 2004, sa tombe est fleurie et entretenue par les bons soins de la municipalité en partenariat avec l'Institut Pierre-Janet.

La célébration de son 150e anniversaire a été inscrite au catalogue national 2009 du ministère de la Culture.

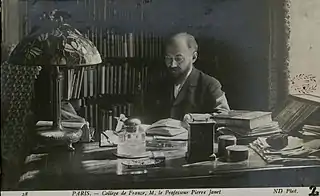

Cours au Collège de France

Au Collège de France, Pierre Janet succède à Théodule Ribot à la chaire de psychologie expérimentale et comparée, qu'il occupe de 1902 à 1934. Les annuaires du Collège de France donnent les résumés de ces cours. Ils ont été publiés dans les Leçons au Collège de France en 2004 chez L'Harmattan. Le tableau suivant en donne les intitulés et fournit un aperçu de la diversité des thèmes abordés par Pierre Janet sur plus de trente années.

| Année | Intitulé |

|---|---|

| 1901–1902 | L’étude expérimentale et comparée de la fatigue |

| 1902–1903 | Les émotions et les oscillations du niveau mental |

| 1903–1904 | L’étude expérimentale et comparée des conditions de la conscience |

| 1904–1905 | Les conditions psychologiques des mouvements des membres |

| 1905–1906 | Les modifications de la conscience dans les névroses hystériques |

| 1906–1907 | Les modifications de la conscience dans les névroses psychasthéniques |

| 1907–1908 | L’analyse psychologique et la critique des méthodes de psychothérapie |

| 1908–1909 | L’analyse des émotions et des sentiments |

| 1909–1910 | L’analyse des tendances et les lois de leur réalisation |

| 1910–1911 | L’analyse de la perception du monde extérieur |

| 1911–1912 | Des tendances sociales et du langage |

| 1912–1913 | Les tendances intellectuelles élémentaires et les idées générales |

| 1913–1914 | Les tendances intellectuelles relatives à la recherche de la vérité |

| 1914–1915 | Les tendances rationnelles qui imposent des lois à la conduite et à la croyance |

| 1915–1916 | Les tendances industrielles et la recherche de l’explication |

| 1916–1917 | Les degrés de l’activation des tendances |

| 1917–1918 | Les degrés de l’activité psychologique |

| 1918–1919 | Les oscillations de l’activité psychologique (I) |

| 1919–1920 | Les oscillations de l’activité psychologique (II) |

| 1920–1921 | Les formes successives de la personnalité au cours de l’évolution psychologique |

| 1921–1922 | L’évolution des conduites morales et religieuses |

| 1922–1923 | L’évolution de la mémoire et de la notion du temps |

| 1923–1924 | Les sentiments simples qui accompagnent l’action, la tristesse et la joie |

| 1924–1925 | Les sentiments sociaux affectifs, l’amour et la haine |

| 1925–1926 | Les stades de l’évolution psychologique |

| 1926–1927 | L’étude de la pensée intérieure et de ses troubles |

| 1927–1928 | L’évolution de la mémoire et de la notion du temps |

| 1928–1929 | L’évolution psychologique de la notion de personnalité |

| 1929–1930 | La faiblesse et la force psychologiques |

| 1930–1931 | Les délires d’influence et les sentiments sociaux |

| 1931–1932 | Les conduites intellectuelles élémentaires |

| 1932–1933 | La conduite de la croyance |

| 1933–1934 | Les oscillations de l’esprit |

Témoignage de Jean Piaget

« Les travaux de Théodule Ribot et de son successeur Pierre Janet, ceux d’Alfred Binet et de son successeur, Henri Piéron, ne sont pas seulement une gloire pour la psychologie française. Les résultats acquis ainsi que l’esprit et les méthodes représentés par ces maîtres sont plus vivants que jamais, malgré le désarroi du monde contemporain et tous les chercheurs ainsi que tous les éducateurs en sont redevables de près ou de loin. La méthode pathologique inaugurée par Ribot s’est doublée avec Pierre Janet, d’une analyse génétique dont tous les psychologues de l’enfance sont aujourd’hui tributaires. »

Adresse du Bureau international d’éducation pour le Centenaire de Théodule Ribot et du jubilé de la psychologie scientifique française en 1939.

Psychologie

La psychologie des conduites de Pierre Janet est une synthèse expérimentale des champs correspondant de nos jours à la psychologie cognitive (perception, motricité, raisonnement, attention, mémoire), la psychologie sociale (représentations) et la psychologie dynamique, dont il est le fondateur, cette dernière spécialisation ayant disparu de la recherche universitaire comme domaine autonome (effet des variations de force et de fatigue sur la personnalité). Il est possible de distinguer trois de ses apports à la psychologie expérimentale.

Une caractérisation de l'émotion

Janet s'emploie tout au long de sa carrière à définir les types et les propriétés des émotions, dans le cadre d'une modélisation des rapports entre l’émotion et l’action (l'émotion est ce qu’il appelle « sentiments », tandis que ses « émotions » sont ce qu’on appelle aujourd’hui les chocs émotionnels). Actions secondaires de régulation de l’acte principal (diminutions ou amplifications), les émotions donnent les degrés du « sentiment du réel » et ajustent l’acte à la pertinence du contexte. La quantité et le contenu des émotions dépendent principalement de la force ou fatigue du sujet, donc de sa capacité à entreprendre, perfectionner et achever ses actions : des actions efficaces produisent des émotions correspondant bien à la situation, par exemple être triste à un enterrement, gai à une fête, générant dans les deux cas l’impression de vivre pleinement l’instant présent (« présentification »). Des actions entravées produisent des émotions décalées, par exemple être sombre tout le temps, être gai dans des situations graves (cas rares mais spectaculaires), ou ne plus ressentir d’émotions du tout : « Ils ont bien du bonheur, d’être malheureux, mes voisins ! » déplore une patiente si affaiblie qu’après avoir déjà perdu tous les sentiments de joie, elle ne parvient même plus à ressentir ceux de tristesse.

Janet et la sexualité

Janet s'opposait aussi à Freud sur la question de la place que ce dernier accordait à la sexualité dans les troubles psychologiques et de manière plus générale comme moteur des activités humaines[9]. Pierre Janet avait préfacé l'ouvrage de Richard von Krafft-Ebing avec ces propos : « Les troubles innombrables de ces conduites sexuelles ont des conséquences graves, non seulement pour la santé physique et morale de l'individu, mais encore pour la vie et le bonheur des autres; ils donnent naissance à toutes sortes de problèmes juridiques à propos desquels la compétence dans ces questions très spéciales est indispensable » [10].

Une modélisation du rapport entre la pensée et l’action

La psychologie dynamique rend compte des effets cognitifs, car c’est la force disponible pour les actions qui détermine la quantité et la qualité des pensées et des paroles, et non pas les pensées qui orientent les actes :

- quantitativement, la pensée se développe dans la proportion que l’« action des membres » est entravée. L’action efficace s’entoure de peu de pensées, l’action retardée ou gênée charrie d’autant plus de résidus cognitifs (idées envahissantes, raisonnements interminables, justifications a posteriori) ;

- qualitativement, les contenus de pensée dépendent étroitement de la force du sujet à mener à bien ses actions. Des actions entravées développent la noirceur des idées, la surévaluation du rôle de la volonté (« en fait, je n’en veux pas vraiment, de cette nouvelle voiture »), et déconnectent le discours des actions, qui devient plus ou moins un « langage inconsistant » : les paroles de projets ou d’engagements ne sont pas réalisées, le langage, en général, porte sur des actions impossibles (« si j’étais riche… ») ou sur tout thème vide de possibilité d’agir (actualité, météo, passé et futur lointain).

L'intégration des niveaux cognitif et dynamique

Pierre Janet s'attache à montrer expérimentalement l’effet de la force et de la fatigue (niveau dynamique) sur la « synthèse » (niveau cognitif). La synthèse est le processus cognitif de maintenir simultanément à l’esprit plusieurs perceptions et idées. Elle détermine l’étendue du « champ de conscience », ensemble des phénomènes psychologiques temporairement groupés. La synthèse est augmentée par la force (qui s’observe au nombre et à la qualité des actions, ainsi qu’aux rapports actions/idées/émotions), et est réduite par une faiblesse temporaire (oscillation circadienne, traumatisme, maladie) ou stable (enfants, adultes en mal-être chronique).

Un champ de conscience étroit sera saturé par une seule perception ou idée (ou un très petit nombre), toute la conduite l’exprimant alors sans retenue. Les formes courantes de cet effet sont :

- l’idéo-motricité : toute idée/action simple à peine évoquée se traduit en mouvements et se réalise. Les jeunes enfants miment irrésistiblement les gestes évoqués dans une chanson, un adulte fatigué allume une cigarette ou ferme sa porte à clef machinalement (« automatisme » de Janet) ;

- la distraction : les phénomènes non intégrés par synthèse sont négligés (ils peuvent toutefois subsister en mémoire). Un enfant jouant au soleil « oublie » qu’il a soif, mais vide la bouteille en apnée quand son parent la propose. Un adulte fatigué croise un ami sans le reconnaître, traverse la rue sans regarder. Le défaut de synthèse altère les capacités d’attention/concentration, de persévérance, et de jugement (formation de rapports entre plusieurs idées) ;

- l’émotivité : toute idée de peine provoque immédiatement une violente crise de pleurs, l’idée de joie rend complètement hilare, une peur est tout de suite une panique. Ces émotions sont coupées du contexte (lequel n’est pas présent à l’esprit) et l’intensité de leur expression traduit paradoxalement leur caractère superficiel : qu’une autre idée soit présentée à l’esprit, elle chasse la précédente (les deux ne pouvant subsister ensemble) et toute la conduite est modifiée dans l’instant.

Un champ de conscience large maintiendra assemblées à l’esprit plusieurs perceptions et idées différentes : la conduite reflétera alors une délibération entre ces possibilités variées. L’idée/action retenue sera modérée dans son expression par la pondération des autres idées non exprimées mais présentes à l’esprit. La conduite est plus stable et s’ajuste aux éléments complexes de chaque situation. Les formes courantes de cet effet sont :

- la volonté et la croyance : elles sont toutes deux le résultat de la délibération intérieure entre plusieurs idées/actions maintenues à l’esprit simultanément. La délibération qui aboutit à un acte parmi plusieurs possibles est la volonté, celle qui aboutit à une idée parmi plusieurs possibles est la croyance ;

- le jugement : il est le résultat du regroupement à l’esprit de plusieurs idées indépendantes pour en produire une nouvelle par synthèse. Ses formes simples débutent dès les actes perceptifs : pour saluer un ami, il faut non seulement avoir l’idée de son existence, mais aussi mobiliser nos connaissances à son sujet, celles de toute notre relation passée, et attendre qu’il soit en face de nous ;

- l’observation des règles : les règles morales et logiques constituent de considérables complications des conduites simples. Ne peuvent y accéder que les sujets ayant plus de force qu’il n’en faut pour réaliser les actions courantes. C’est ce surplus de force qui permet de compliquer l’acte en y intégrant par exemple la règle du tiers exclu, la bonne chronologie, la pudeur ou la politesse.

La Madeleine de Janet

Pierre Janet va également résumer de façon saisissante, dans le premier volume de son livre De l'angoisse à l'extase, publié en 1926, sa psychologie de la conduite humaine à travers l'observation très vivante d'une grande névropathe. Les diverses études rassemblées dans ce livre ont en effet pour centre l'observation d'une femme, Pauline Lair Lamotte se rebaptisant elle-même Madeleine Le Bouc, que Janet suivra pendant vingt-deux ans. Si la première partie de l'ouvrage est toute consacrée à l'étude du cas Madeleine, la deuxième partie est centrée sur l'étude des croyances. Enfin, la troisième partie ramène le lecteur à l'interprétation des troubles de sa malade. Il examine chez elle l'état psychasthénique fondamental avec les doutes et les obsessions et essaye de retrouver dans ses délires en apparence si variés les traits caractéristiques du délire psychasthénique.

Critique

Dans ses Tropismes, publiés pour la première fois par Denoël en 1939, Nathalie Sarraute effectue une critique tacite de l'activité psychologique de Pierre Janet dans le domaine de la littérature. En effet, sans nommer Janet, Sarraute présente, dans le Tropisme XII, un célèbre professeur au Collège de France qui se plaît à « farfouiller, avec la dignité des gestes professionnels, d'une main implacable et experte, dans les dessous de Proust ou de Rimbaud » ; et, « étalant aux yeux de son public très attentif leurs prétendus miracles, leurs mystères, il expliquait "leur cas" »[11]. La ressemblance entre ce personnage anonyme et Pierre Janet est aussi physique : « Avec son petit œil perçant et malicieux, sa cravate toute faite et sa barbe carrée, il ressemblait énormément au Monsieur peint sur les réclames, qui recommande en souriant, le doigt levé : Saponite – la bonne lessive, ou bien la Salamandre modèle : économie, sécurité, confort. »[11] Une telle comparaison renforce la satire livrée par l'auteure dans ce texte.

Hommages

- Un hôpital de Le Havre porte son nom.

- Un hôpital de Gatineau porte son nom.

- Un centre de recherche et de consultation de l'Université de Lorraine porte son nom[12].

Publications

Ouvrages originaux

- Malebranche et les esprits animaux. De la Recherche de la vérité. Paris, Alcan, 1886.

- L'Automatisme psychologique. Paris, Felix Alcan, 1889. (en ligne)

- Baco verulamius alchemicis philosophis quid debuerit (Bacon et les alchimistes). Angers, Imprimerie Burdin, 1889.

- L'État mental des hystériques. Bibliothèque médicale Charcot-Debove. Paris, Rueff et Cie, 2 vol. I. Les stigmates mentaux, 1893. II. Les accidents mentaux, 1894.

- Manuel de philosophie du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique. Paris, Nony, 1896.

- Névroses et idées fixes. Paris, Alcan, 1898, 2 vol. (en ligne)

- Les Obsessions et la psychasthénie. Avec Fulgence Raymond, Paris, Alcan, 1903, 2 vol.

- The Major Symptoms of Hysteria. Londres et New York, Mac Millan, 1907.

- Les Névroses. Paris, Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique, 1909. (en ligne)

- Les Médications psychologiques. Paris, Alcan, 1919. 3 vol.

- La Médecine psychologique. Paris, Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique, 1923. (en ligne)

- Les Stades de l'évolution psychologique. Paris, Chanine-Maloine, 1926.

- De l'Angoisse à l'extase. Études sur les croyances et les sentiments. Paris, Alcan. Vol. 1 : Un délire religieux. La croyance, 1926. Vol. II : Les sentiments fondamentaux, 1928. (en ligne)

- La Pensée intérieure et ses troubles. Paris, Chanine-Maloine, 1927, 452 p.

- L'Évolution de la mémoire et de la notion du temps. Paris, Chahine, 1928. (en ligne)

- L'Évolution psychologique de la personnalité. Paris, Chahine, 1929. (en ligne)

- La Force et la faiblesse psychologiques. Paris, Maloine, 1932.

- L'Amour et la haine. Paris, Maloine, 1932. (en ligne)

- Les Débuts de l'intelligence. Paris, Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique, 1935. (en ligne)

- L'Intelligence avant le langage. Paris, Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique, 1936. (en ligne)

Ouvrages réédités

- Contribution à l'étude de l’état mental des hystériques. L’Harmattan, 2004.

- Les Obsessions et la Psychasténie. 3 Vol., L’Harmattan, 2005. vol 1 (ISBN 2-7475-9258-8)

- L'Automatisme psychologique. L’Harmattan, 2005.

- L'Amour et la haine. L’Harmattan, 2005.

- La Médecine psychologique. L’Harmattan, 2005. (ISBN 2-7475-8181-0). Texte en ligne : . Cet ouvrage éclaire notamment les résultats expérimentaux de Janet sur l'hypnose et la suggestion.

- L’Évolution psychologique de la personnalité. L’Harmattan, 2005. (ISBN 2-7475-7784-8)

- L’Évolution de la mémoire et de la notion du temps. L’Harmattan, 2006.

- Philosophie et Psychologie (1896). L’Harmattan, 2006.

- Névroses et idées fixes. 2 Vol., L’Harmattan, 2007.

- Les Médications psychologiques. 3 Vol., L’Harmattan, 2007.

- La Pensée intérieure et ses troubles. L’Harmattan, 2007.

Œuvres choisies

- Conférences à la Salpêtrière. L’Harmattan, 2003.

- La Psychanalyse de Freud. L’Harmattan, 2004. (ISBN 2-7475-7532-2)

- Leçons au Collège de France. L’Harmattan, 2004.

- Premiers écrits psychologiques. L’Harmattan, 2005.

- L’Amnésie psychologique. Le cas Emma Dutemple. L’Harmattan, 2006.

- Philosophie et psychologie. L’Harmattan, 2006.

- Les Formes de la croyance, posthume, introduction et notes de Stéphane Gumpper, Florent Serina ; postface Florent Serina, Stéphane Gumpper, Les Belles Lettres, 724 p., 2021. (ISBN 978-2251451954)

Préface ou introduction d'ouvrage

- Harald Høffding. Esquisse d'une psychologie fondée sur l'expérience. Paris, Alcan, 1900.

- Joseph Grasset. Le Spiritisme devant la science. Montpellier et Paris, Coulet et fils, 1904.

- S. Santerre. Psychologie du nombre et des opérations élémentaires de l'arithmétique. Paris, Doin, 1907.

- Joseph Jastrow. La Subconscience (traduction de l'anglais). Paris, Alcan, 1908.

- Pierre Saintyves. La Simulation du merveilleux. Paris, Flammarion, 1912.

- Paul Maurice Legrain et A. Marie. Les Causes psychologiques de l'alcoolisme. Clamart, Éditions “Je sers”, 1920.

- G. Lamarque. Théodule Ribot. Choix de textes et étude de l'œuvre. Paris, Rasmussen, 1925.

- Richard von Krafft-Ebing. Psychopathia Sexualis. 16e et 17e éditions allemandes refondues par Albert Moll (traduction française), 1931. Paris, Payot, 1950.

- Wladimir Drabovitch. Fragilité de la liberté et séduction des dictatures. Paris, Mercure de France, 1934.

- C. Konczewski. La Pensée préconsciente, essai d'une psychologie dynamiste. Paris, Alcan, 1939.

- Leonhard Schwartz. Neurasthenie. Bâle, Benno Schwabe, 1939.

- Jean Delay. La Dissolution de la mémoire. Paris, Presses universitaires de France, 1942.

- Léon Dupuis. Les Aboulies sociales. Le scrupule. La timidité. La susceptibilité. L'autoritarisme. Paris, Alcan, 1940.

Sur Pierre Janet

Documents autobiographiques

- (en) « Autobiography of Pierre Janet » In Murchison C. (éd.) A history of Psychology in autobiography, 1930, vol. 1, p. 123-133

- « Autobiographie psychologique » Les études philosophiques. Nouvelle série, no 2, avril-, p. 81-87.

Documents biographiques

- Janet (Marie, Pierre, Félix) in Les Professeurs du Collège de France. Dictionnaire bibliographique (1901-1939) de Charle, C. et Telkès, E. (1988). Paris, p. 103-105.

- Pierre Janet de l'Institut in Dictionnaire national des contemporains de N. Imbert, 1936, p. 335.

Notes et références

- « https://salamandre.college-de-france.fr/ead.html?id=FR075CDF_00CDF0055 » (consulté le )

- Son acte de décès (n°337) dans les registres de décès du 7e arrondissement de Paris pour l'année 1947

- Ellenberger Henri F. , Histoire de la découverte de l'inconscient. Paris, Fayard, 1994. « Le sixième congrès international de psychologie se tint à Genève, du 2 au 7 août 1909, sous la présidence de Claparède. Le principal thème du congrès fut le subconscient, et Janet, créateur du mot, présenta la communication la plus importante. Il prit soin de distinguer le subconscient, notion clinique, de l'inconscient, notion philosophique. Le terme de subconscient avait été forgé pour résumer les traits singuliers que présentaient certains troubles de la personnalité dans une névrose particulière, l'hystérie. Aucun psychanalyste n'était présent pour contester cette définition, mais, plus tard, certains disciples de Freud – et Freud lui-même – interprétèrent de façon erronée les dires de Janet et prétendirent qu'il avait renié ses conceptions antérieures et nié l'existence de l'inconscient. » p. 819.

- Janet: L'Automatisme Psychologique: Essai de Psychologie Expérimentale Sur Les Formes Inférieures de L'Activité Humaine, Éd.: Nabu Press, 2010, (ISBN 978-1-145-87017-8)

- Jean Cottraux, Les visiteurs du soi, Éd.: Odile Jacob, 2004, (ISBN 2-7381-1360-5)

- T. Melchior, Créer le réel hypnose et thérapie, Éd. Seuil, 1998, p. 33. (ISBN 9782020326582)

- Lucien-Samir Oulahbib, Actualité de Pierre Janet, Pourquoi il est plus important que Freud pour les sciences morales et politiques, Paris, éditions l'Harmattan, 2009.

- Janet, Pierre (1859-1947), Les formes de la croyance (ISBN 978-2-251-45195-4 et 2-251-45195-1, OCLC 1292744121, lire en ligne)

- Claude M. Prévost, Janet, Freud et la psychologie clinique, Payot, PBP, n° 228, 1973

- Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, 1886, traduction en français (préfacée par Pierre Janet), complétée par Albert Moll en 1928 (dans cette traduction l'ouvrage est passé de 592 pages à 907).

- Nathalie Sarraute, Tropismes, Les Éditions de Minuit, 1957/2012, 96 p. (ISBN 978-2-7073-2146-6), p. 49.

- « Centre Pierre Janet Université de Lorraine »

Annexes

Bibliographie

- Charles Baudouin (1926) « La psychologie "économique" de Pierre Janet d'après ses études récentes » Bulletin de la Société internationale de Psychagogie et de Psychothérapie, , 18-27.

- François-Louis Bertrand (1947) « Un grand psychologue, Pierre Janet » L'Éducation nationale 19, p. 1-2, .

- Oliver Brachfeld (1945) « Pierre Janet, précurseur de la théorie des sentiments d'infériorité » In Les sentiments d'infériorité. Éditions du Mont-Blanc, Action et Pensée, Genève-Annemasse 1945.

- Georges Charensol « Comment ils parlent. M. Pierre Janet au Collège de France » Les Nouvelles Littéraires, no 537, , p. 2.

- Ézéquiel Adeodato Chávez (1925) « Le docteur Pierre Janet et son œuvre » Discours prononcé dans le grand auditoire de l'Université nationale de Mexico, le . Mexico, Editorial "Cultura", 1925, 30 p.

- Jacques Degrix (1947) « Pierre Janet, dernier représentant d'un mode qui s'efface » Le Courrier de Genève, .

- (en) Henri Ellenberger (1950) « Pierre Janet and his american friends » in Georges E. Gifford (éd.) Psychoanalysis, Psychotherapy and the new England Medical Scene, 1894-1944. New-York, Science History Publication, 1978.

- Henri Ellenberger (1950) « Un disciple fidèle de P. Janet: le Dr Léonard Schwartz (1885-1948) » L'Évolution psychiatrique Vol. : XV, N° : 3, 1950, 483-485.

- Henri Ellenberger (1970) « P. Janet et l’analyse psychologique » In Histoire de la découverte de l'inconscient, ré-éd. Fayard 1994.

- Henri Ellenberger (1973) « Pierre Janet, philosophe » Dialogue: Canadian Philosophical Journal, 12-2, BU.

- Miron Epstein (1989) « Souvenirs des cours de Pierre Janet au Collège de France » Annales Médico-Psychologiques, 147, 9:942-943.

- (en) Henri Ey (1968) « Pierre Janet: the man and the work » In: Wolman, Hist. Roots of Contemp. Psychology. Harper and Row Ed.

- Constantin Georgiade (1939) « Le Professeur Pierre Janet » In: Centenaire de Théodule Ribot. Jubilé de la. Psychologie scientifique française, 231-252.

- André George (1947) « Pierre Janet 1859-1947 » Les nouvelles littéraires, .

- René Johannet (1939) « Pierre Janet » Le Temps, , p. 3.

- (en) Ernest Harms (1959) « Pierre M.F. Janet » American Journal of Psychiatry, CXV, 1036-1037.

- Daniel Lagache (1950) « Janet au Collège de France » L'Évolution psychiatrique Vol. : XV, no : 3, 411-418.

- Frédéric Lefèvre(1928) « La psychologie expérimentale. Une heure avec M. Pierre Janet » Les nouvelles littéraires. Samedi .

- René Le Senne (1953) « Notice sur la vie et les travaux de Pierre Janet » Recueil de l'Institut. Académie des Sciences Morales et Politiques. Paris, Firmin-Didot.

- Paul Masson-Oursel (1927) « Pierre Janet » La Psychologie et la Vie. no 1, .

- (en) Elton Mayo (1948) Some Notes on the Psychology of Pierre Janet. Cambridge, Harvard University Press, 132 p. - publié en Angleterre sous le titre The Psychology of Pierre Janet. London, Routledge & Kegan Paul, 1952 (132 p.)

- Ignace Meyerson (1947) « P. Janet et la théorie des tendances » Journ. de Psych. Norm. et Path. 40:5-19.

- Jean Milhaud (1947) « Pierre Janet penseur et chef d'école » Hommes et techniques, .

- Eugène Minkowski (1939) « Pierre Janet. Essai sur l’homme et l’œuvre » In: Centenaire de Théodule Ribot. Jubilé de la. Psychologie scientifique française, 199-230.

- Annick Ohayon, « Ni chef d'école, ni patron, et pourtant le psychologue français : Pierre Janet (1859-1947) » chapitre de L’impossible rencontre Psychologie et psychanalyse en France 1919-1969, Paris, La Découverte, 1999

- Dominique Parodi (1948) « Janet (Pierre) » Association amicale des Anciens Élèves de l'École normale supérieure, p. 27-30.

- Jean Piaget (1948) « Pierre Janet, 1859-1947 : nécrologie » Archives de psychologie, Vol. 32, no 127, p. 235-237.

- Georges Pichat (1947) Allocution prononcée à l'occasion du décès de M. Pierre Janet. Académie des sciences morales et politiques.

- Hélène Pichon-Janet (1950) « Pierre Janet: Quelques notes sur sa vie » L'Évolution psychiatrique : hommage à Pierre Janet XV, 3, p. 345-355.

- Henri Piéron (1960) « Pierre Janet : Quelques souvenirs » Psychologie française, 5, 82-92.

- Gustave Regelsperger (1911-1913) « Janet, professeur et philosophe français » Larousse mensuel, 826-827.

- (en) Taylor, W. S. (1947) « Pierre Janet: 1859-1947 » American Journal of Psychology Vol. 60, no 4, p. 637-645

Autres (sélection)

- Henri Baruk (1989) « Signification de l’œuvre de Pierre Janet » Annales Médico-Psychologiques 147(9):940-941.

- Frédéric Carbonel (2006) « Un jalon pour l'émergence de la psychologie scientifique : Pierre Janet et les médecins aliénistes du Havre ( - ) » Janetian Studies, vol. 3.

- Frédéric Carbonel (2007) « L’ « aristocratie aliéniste » face au disciple de Charcot : une « nouvelle croisée des chemins » pour Pierre Janet au début des années 1890 ? » Janetian Studies, Actes des conf. des 1-, No Spécial 02, p. 1-21.

- Frédéric Carbonel (2008) « Au-delà de Paris et Nancy, « l’École de Charles Richet » selon Pierre Janet » Janetian Studies, vol. 5.

- Frédéric Carbonel (2008) « Pierre Janet et la “psychologie industrielle” » Janetian Studies, Actes des conf. du , No Spécial 03, p. 1-15.

- Léon Chertok (1960) « À propos de la découverte de la méthode cathartique » Bull. de Psych. (Hommage à P. Janet) 184(XIV):33-37.

- Louis Crocq, Jean De Verbizier (1989) « Le traumatisme psychologique dans l'œuvre de Janet » Ann. Médico-Psychol. 147(9):983-987.

- Jean Delay (1960) « Pierre Janet et la tension psychologique » Psychologie Française 5:93-100.

- John Elmgren (1967) Pierre Janets Psykologie. Stockholm, Universitets- kansiersâmbetet.

- Laurent Fedi (2007) « Automatisme et volonté dans la thèse de Pierre Janet » Psychiatrie, Sc. Hum., Neurosc., Vol.5(1):36-47.

- Laurent Fedi (2007), "Piaget, disciple de Janet: héritage et convergence", Janetian Studies, n°2, texte en ligne sur le site Fondation Jean Piaget.

- Rémy Guérinel, « Témoignages sur le vif de Marcel Jousse, auditeur et « fidèle disciple » de Pierre Janet » Janetian Studies. Numéro Spécial 02, 2007, 57-64.

- Rémy Guérinel « Changement de point de vue sur la vie de Pierre Janet : du jardinage aux débuts de l'intelligence » Janetian Studies. Numéro Spécial 03, 2008, 57-67.

- (en) Gerhard Heim (2006) « Janet’s concepts in current Cognitive Behavioral Therapy » Janetian Studies No Spécial 01:9-14. Texte en ligne : .

- Stéphane Laurens, Topshiaki Kozakaï (2003) « P. Janet et la mémoire sociale » Connexions 80:59-75.

- Hironobu Matsuura (2006) « Pierre Janet et Bergson » Janetian Studies No Spécial 01:15-18.

- Eugène Minkowski (1960) « À propos des dernières publications de Pierre Janet » Bull. de Psych. (Hommage à P. Janet) 184(XIV):121-127.

- (en) Andrew Moskowitz (2006) « Janet's influence on Bleuler's concept of Schizophrenia » Janetian Studies No Spécial 01:24-39.

- Jean Piaget (1960) « L'aspect génétique de l'œuvre de P. Janet » Psych. Française 5(1):111-117.

- Henri Piéron (1960) « Conscience et conduite chez P. Janet » Bull. de Psych. (Hommage à P. Janet) 184(XIV):149-153.

- Claude-M. Prévost (1973) La psycho-philosophie de Pierre Janet. Économies mentales et progrès humain, Payot, (ISBN 2-228-11370-0)

- Claude-M. Prévost (1973) Janet, Freud et la psychologie clinique, Payot.

- Rouart, J. (1950) « Janet et Jackson ». L'Évolution psychiatrique : Hommage à Pierre Janet XV, p. 487-496.

- Isabelle Saillot (2006) « Dissonance cognitive et langage inconsistant de P. Janet : rapprochement » Janetian Studies, vol. 3. Texte en ligne : .

- Isabelle Saillot (2007) « La hiérarchie de Pierre Janet de la synthèse aux tendances, critiques et actualité en psychologie cognitive et sociale » Janetian Studies, No spécial 02:102-121.

- (en) Florent Serina (2020) « Janet-Schwartz-Ellenberger: the history of a triangular relationship through their unpublished correspondence » History of Psychiatry, 31, 1, p. 3-20.

- Thibaud Trochu (2007) « Pierre Janet et William James : influences croisées » Janetian Studies No spécial 02, Paris.

- Thibaud Trochu (2008) « L’Amérique de Pierre Janet : William James & Co » Annales médico-psychologiques 2008, Vol. 166, no 3, 199-205.

- (en) Onno van der Hart, O. (2006) « The influence of Pierre Janet’s Views in the Field of Psychotraumatology » Janetian Studies, No spécial 01:54-63. Texte en ligne : .

- (en) Rene Van der Veer (2006) « Janet's constructive theory of the social mind » Janetian Studies, vol. 3 (en ligne).

- Abdelmajid Mansouri : Lecture Psychanalytique de Pierre Janet, Ed.: L'Harmattan, 2011, (ISBN 2296555950)

- Lucien Samir Oulahbib, ACTUALITÉ DE PIERRE JANET En quoi est-il plus important que Freud pour les sciences morales et politiques

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :