Rue Vaneau

La rue Vaneau est une voie située dans le quartier des Invalides du 7e arrondissement de Paris.

7e arrt Rue Vaneau

| |||

| |||

| Situation | |||

|---|---|---|---|

| Arrondissement | 7e | ||

| Quartier | Invalides | ||

| Début | 59 bis, rue de Varenne | ||

| Fin | 46, rue de Sèvres | ||

| Morphologie | |||

| Longueur | 732 m | ||

| Largeur | 15 m | ||

| Géocodification | |||

| Ville de Paris | 9645 | ||

| DGI | 9588 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Paris

Géolocalisation sur la carte : 7e arrondissement de Paris

| |||

Situation et accès

Parallèle à la rue Barbet-de-Jouy et au boulevard des Invalides, elle se situe dans le prolongement de la rue de Bellechasse. La rue Vaneau commence au 59 bis, rue de Varenne et se termine 46, rue de Sèvres.

Le quartier est desservi par la ligne ![]()

![]() à la station Vaneau, par la ligne

à la station Vaneau, par la ligne ![]()

![]() à la station Saint-François-Xavier et par les lignes de bus RATP 70 86.

à la station Saint-François-Xavier et par les lignes de bus RATP 70 86.

Origine du nom

Elle porte le nom de Louis Vaneau, polytechnicien (Promotion X1829) mort le 29 juillet 1830 en chargeant au devant du peuple lors de la prise de la caserne Babylone, occupée par les gardes suisses, lors de la révolution de Juillet[1].

Historique

Cette rue est formée de la réunion de trois rues qui furent réunies sous la même dénomination, « rue Vanneau » (avec deux « n »), par une décision ministérielle du , puis « rue Vaneau » (avec un seul « n ») par un arrêté du [2].

- Première partie, comprise entre la rue de Varenne et celle de Babylone :

- en 1826, M. Roupevin, architecte, qui était propriétaire des hôtels de Montebello et de Chimay, conçut le projet d'ouvrir sur leur emplacement une rue de 12 mètres de largeur.

- Une ordonnance royale du 19 juin 1826 porte ce qui suit :

« Article 1. – Le sieur Rougevin est autorisé à ouvrir, sur les terrains qui lui appartiennent entre les rues de Varenne et de Babylone, à Paris, une nouvelle rue de 12 mètres de largeur… »

Ce percement fut immédiatement exécuté et reçut la dénomination de « rue Mademoiselle », en raison de sa proximité de l'hôtel de mademoiselle Louise-Eugénie, princesse Adélaïde d'Orléans. Cette propriété, située au 55, rue de Varenne, avait appartenu à Charles Auguste de Goyon de Matignon et au prince de Monaco. En vertu d'une décision ministérielle du 6 octobre 1830, cette voie publique a pris le nom de rue Vanneau (avec 2 n).

- Deuxième partie, comprise entre la rue de Babylone et la rue Oudinot :

- elle faisait originairement partie de la rue des Brodeurs, dont elle portait le nom. En vertu d'un arrêt du Conseil du 1er juillet 1780, elle reçut la dénomination de « rue Pochet », en l'honneur de Jean-Baptiste André Pochet, écuyer, conseiller du Roi et échevin de la ville de Paris.

Une décision ministérielle du 15 floréal an V (4 mai 1797), signée Pierre Bénézech, maintint à 7,70 mètres la largeur de cette voie publique.

En 1806, elle fut de nouveau confondue avec la rue des Brodeurs.

Conformément à une décision ministérielle du 14 septembre 1829, cette voie publique reçut le nom de « Petite-Rue-Mademoiselle », parce qu'elle prolongeait la rue Mademoiselle.

En vertu d'une ordonnance royale du 12 décembre 1845, la largeur de cette voie publique sera portée à 12 mètres.

Conformément à une décision ministérielle du 8 janvier 1850, elle est réunie à la rue Vanneau (avec 2 « n »).

- elle faisait originairement partie de la rue des Brodeurs, dont elle portait le nom. En vertu d'un arrêt du Conseil du 1er juillet 1780, elle reçut la dénomination de « rue Pochet », en l'honneur de Jean-Baptiste André Pochet, écuyer, conseiller du Roi et échevin de la ville de Paris.

- Troisième partie, comprise entre la rue Oudinot et celle de Sèvres :

- dans un titre de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés de 1642, on l'appelle « rue de Brodeval-derrière-les-Incurables ».

En 1644, elle est indiquée sous le nom de « rue du Lude ».

Peu de temps après, on lui donna la dénomination de « rue des Brodeurs ». Elle s'étendait alors jusqu'à la rue de Babylone.

Vers 1783, la partie de cette voie publique comprise entre les rues Plumet et de Babylone reçut le nom de rue Pochet.

Une décision ministérielle du 15 floréal an V (4 mai 1797), signée Pierre Bénézech, fixa la largeur de la rue des Brodeurs à 8 mètres.

En 1806, la partie qui avait reçu la dénomination de « rue Pochet » fut de nouveau confondue avec la rue des Brodeurs, dont elle reprit le nom.

En 1829, cette partie fut désignée sous la dénomination de » Petite-Rue-Mademoiselle ».

Une ordonnance royale du 12 décembre 1845 a fixé à 12 mètres la largeur de la rue des Brodeurs.

En vertu de la décision ministérielle déjà citée du 8 janvier 1850, cette voie publique a été réunie à la rue Vanneau (avec 2 « n »).

- dans un titre de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés de 1642, on l'appelle « rue de Brodeval-derrière-les-Incurables ».

Le 30 janvier 1918, durant la première Guerre mondiale, les nos 31 et 33 rue Vaneau sont touchés lors d'un raid effectué par des avions allemands[3].

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

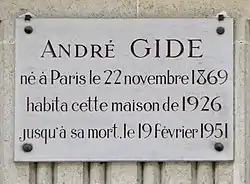

- Au no 1 bis : l'écrivain André Gide y vécut de 1926 à 1951 ; une plaque lui rend hommage.

- Au no 1 bis : l'écrivain Albert Camus y habita en 1944[4].

- Au no 9 : l'écrivain Julien Green y a vécu plus de vingt-cinq ans, jusqu'à sa mort en 1998[5] - [6].

- Au no 11 : l'ancien ministre Albin Chalandon a vécu dans cet immeuble[7].

- Au no 14 (anciennement 8) : l'immeuble de style néorenaissance a été élevé en 1835 pour l'entrepreneur en maçonnerie Louis Genaille par l'architecte Dusillion. Les sculptures sont de Dominique Molknecht[8].

- Au no 20 accueille l’ambassade de Syrie depuis 1980.

- Au no 23, puis au no 38, résidence de 1843 à 1845 de Karl Marx[9].

- Au no 25 : dernier domicile du peintre Eugène Loup, jusqu'à sa mort en 1948[10].

- Au no 32 : hôtel particulier appartenant à l'inventeur britannique James Dyson[11].

- Au no 40 : le compositeur Emmanuel Chabrier y a vécu, tout comme l'historien G. Lenotre et l'écrivain Jean-Louis Curtis.

- Au no 44 : résidence de l'écrivain Simone Balayé, de 1930 à 2002, spécialiste de Madame de Staël et du Groupe de Coppet.

- Au no 45 : l'écrivain François Mauriac, de 1909 à 1915[12].

- Au no 47 : dernier domicile de l'écrivaine Claire Goll de 1960 à 1977. Elle y est décédée.

- Au no 52 : collège-lycée Thérèse-Chappuis.

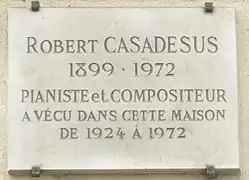

- Au no 54 : le compositeur Robert Casadesus, de 1924 à 1972 ; une plaque lui rend hommage.

- Vue sur une partie de l'ancien hôpital Laennec.

Plaque au no 1 bis à la mémoire d'André Gide.

Plaque au no 1 bis à la mémoire d'André Gide. Façade du no 14.

Façade du no 14. Façade du no 14 (médaillon de Philibert Delorme dans le fronton du 1er étage).

Façade du no 14 (médaillon de Philibert Delorme dans le fronton du 1er étage). No 32.

No 32. École maternelle au no 48.

École maternelle au no 48. Lycée Thérèse-Chappuis au no 52.

Lycée Thérèse-Chappuis au no 52. Plaque au no 54 à la mémoire de Robert Casadesus.

Plaque au no 54 à la mémoire de Robert Casadesus. No 74 : détail de la façade.

No 74 : détail de la façade.

Notes et références

- Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de Minuit, p. 595.

- Louis et Félix Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments.

- Exelsior du 8 janvier 1919 : Carte et liste officielles des bombes d'avions et de zeppelins lancées sur Paris et la banlieue et numérotées suivant leur ordre et leur date de chute

- « Albert Camus », www.terresdecrivains.com.

- « Propriétaire de luxe, quelle galère ! », www.lexpress.fr (consulté le 21 novembre 2018).

- « Julien Green : joie et effroi d'être au monde », www.lefigaro.fr (consulté le 21 novembre 2018).

- Olivier Faye, La Conseillère, Paris, Fayard, , 256 p. (ISBN 978-2213700908), p. 10

- Joseph Specklin, « Pierre-Charles Dusillion et l'architecture néorenaissance », Livraisons d'histoire de l'architecture, no 23, 2012, p. 91-96 (consultable en ligne).

- « Une plaque pour Karl Marx », budgetparticipatif.paris.fr.

- « Acte de décès d'Eugène Loup », sur archives.paris.fr (consulté le ), p. 13.

- Claire Bommelaer et Béatrice de Rochebouët, « Ces hôtels particuliers parisiens qui font tourner les têtes », Le Figaro (supplément Le Figaro et vous), , p. 32-33 (lire en ligne).

- « François Mauriac », www.terresdecrivains.com.

_-_2021-08-07_-_1.jpg.webp)