Avenue de Breteuil

L’avenue de Breteuil est une voie située dans le quartier de l'École-Militaire du 7e arrondissement et le quartier Necker du 15e arrondissement de Paris.

7e, 15e arrts Avenue de Breteuil

| ||

| ||

| Situation | ||

|---|---|---|

| Arrondissements | 7e 15e | |

| Quartiers | École-Militaire Necker |

|

| Début | 7, place Vauban | |

| Fin | 69, boulevard Garibaldi et 114, rue de Sèvres | |

| Morphologie | ||

| Longueur | 840 m | |

| Largeur | 70 m | |

| Historique | ||

| Création | 1680 | |

| Dénomination | XIXe siècle | |

| Géocodification | ||

| Ville de Paris | 1285 | |

| DGI | 1277 | |

| Géolocalisation sur la carte : Paris

| ||

Situation et accès

Longue de 840 mètres, elle commence 7, place Vauban et finit 69, boulevard Garibaldi et 114, rue de Sèvres.

Ce site est desservi par les stations de métro Sèvres - Lecourbe, Duroc, Saint-François-Xavier et Ségur.

Origine du nom

La voie porte depuis le XIXe siècle le nom du ministre Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil (1730-1807)[1] - [2].

Historique

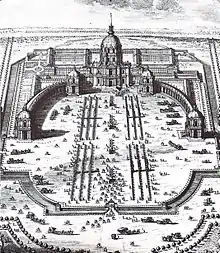

L'avenue est ouverte à partir de 1680 dans la campagne de Grenelle, au niveau d'anciens marais insalubres[3]. Elle débute à la façade sud de l'église Saint-Louis-des-Invalides, inaugurée en 1706 par Louis XIV.

Les plans de Jules Hardouin-Mansart prévoyaient une colonnade monumentale composée de deux ailes, afin de mettre en valeur l’entrée du sanctuaire.

La partie comprise entre la place de Breteuil, ouverte en 1782, lors du tracé de l’avenue de Saxe, et la rue de Sèvres est cédée par l'État à la ville en vertu de la loi du 19 mars 1838[4]. La section restante, de la place de Breteuil à la place Vauban, est cédée aux termes de la loi du 4 juin 1853[5]. L'actuelle avenue est percée en 1860[3].

Le côté pair, entre la place de Breteuil et la rue Barthélemy, marquait la limite des abattoirs de Grenelle.

En 1896, l’avenue est aménagée par Jean Claude Nicolas Forestier, urbaniste et paysagiste[6].

Le 30 mai 1918, durant la Première Guerre mondiale, un obus lancé par la Grosse Bertha explose au no 83 avenue de Breteuil[7]. Le , un autre obus explose au no 44.

En 1987, une partie du terre-plein central, qui accueille une pelouse prisée des riverains, prend le nom d'« esplanade du Souvenir-Français », prolongée en 2004 par l'esplanade Jacques-Chaban-Delmas. Il s'agit d'une promenade bordée de platanes, ponctuées de deux aires de jeux pour les enfants, de deux bassins dotés de jets d'eau et de la place de Breteuil, où trône un monument à Louis Pasteur, lequel marque la limite entre le 7e et le 15e arrondissement. La partie sud de la promenade porte le nom du couturier Yves Saint Laurent. Sur toute sa longueur, elle est non clôturée et ouverte jour et nuit[3].

Le caractère bourgeois et résidentiel de l'avenue de Breteuil la fait figurer sur le dernier et donc le plus cher des quatre côtés du plateau traditionnel du jeu Monopoly.

Protection de l’avenue de Breteuil, site patrimonial national

- L’avenue de Breteuil est classée au titre des monuments et des sites pour le caractère exceptionnel de son paysage (Code de l’Environnement, article L 341-1 et suivants, issu de la loi du 2 mai 1930, qui précise la loi de 1906). Elle est donc préservée de toute atteinte grave (destruction, altération, banalisation), à l’instar des autres monuments naturels et sites présentant un intérêt général aux motifs scientifique, pittoresque, artistique, historique ou légendaire. Cette protection en tant que patrimoine national constitue une servitude d’utilité publique. Le caractère paysager remarquable doit être rigoureusement préservé[8].

- La perspective sud des Invalides (façade de la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides et dôme), œuvre magistrale de Jules-Hardouin Mansart (1646-1708), premier architecte de Louis XIV, est effectivement un ensemble unique au monde. Les architectes et les urbanistes du siècle des Lumières ont voulu l’inscrire dans le paysage dès l’achèvement du monument, comme une volonté de l’architecte Mansart lui-même, l’esplanade et la colonnade projetées par l’architecte n’ayant pas été réalisées. L’avenue a donc été tracée à travers champs, afin d’offrir une allée majestueuse aux visiteurs arrivant du sud-ouest, et plantée d’une double rangée d’arbres. Les autres allées rayonnantes, en application du principe d’un urbanisme en patte d’oie, ont été percées ultérieurement (avenue de Ségur et avenue de Villars en 1780). Le plan de Nicolas de Fer (1705) est le premier à présenter ce tracé d’une vaste allée dégagée et plantée d’arbres, allant jusqu’à la rue de Sèvres, également visible sur les plans de Jaillot (1713, 1717, 1760, 1775), Delagrive (1728, 1740, 1760), Roussel (1730), Turgot (1736). À partir de 1760, les potagers qui séparaient encore la rue de Sèvres de l’avenue plantée ont disparu, comme le montrent les plans de Seutter (1760), Vaugondy (1760), Deharme (1763), Esnault et Rapilly (1780), Brion de la Tour (1787), etc. À partir du plan de Verniquet (1790), les cartes intègrent, au croisement de l’avenue de Breteuil et de l’avenue de Saxe, percée an 1782, une large place circulaire, l’actuelle place de Breteuil.

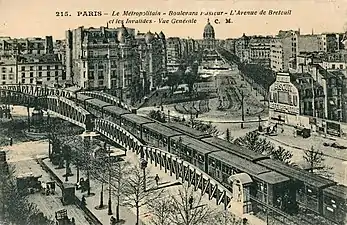

- Le mur des Fermiers généraux, décidé en 1784 par le ministre Turgot, entérine ce principe de continuité de la perspective allant jusqu’à la rue de Sèvres, puisque le tracé du mur, qui longe l’actuel boulevard de Grenelle et la ligne aérienne n°6 du métro, s’ouvre par une porte ou barrière d’octroi (bureau de perception), la barrière de Sèvres, conçue par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux, aujourd’hui au niveau de la place Henri-Queuille, au début de la rue Lecourbe.

Le viaduc du métro, boulevard Pasteur et l'avenue de Breteuil, vers 1910.

Le viaduc du métro, boulevard Pasteur et l'avenue de Breteuil, vers 1910. Les jardins de l'avenue de Breteuil.

Les jardins de l'avenue de Breteuil. Vue générale de l'avenue.

Vue générale de l'avenue. Immeubles haussmanniens nos 84 et 86.

Immeubles haussmanniens nos 84 et 86.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire

- En 2021 doit y être installé le Mur pour la Paix, malgré l'opposition de nombreux riverains, qui appellent les élus à respecter la protection du site[9].

- No 7 : au fronton de cet ancien hôtel particulier figure la date de 1881. Plusieurs architectes ont habité ou ont eu leurs bureaux à cette adresse, comme l’architecte diocésain Charles Nizet (1841-1925)[10].

- Nos 8-10 : immeuble construit par les architectes Charles Blanche et son fils[11] en 1935. De 1935 à 1944[12], l’écrivain collaborationniste Pierre Drieu la Rochelle habite un appartement de trois pièces situé au 9e étage de cet immeuble, pour lequel il paie un loyer annuel de 10 000 francs environ[13]. En 1944, cet appartement est réquisitionné par un officier des Forces françaises de l’intérieur (FFI)[14].

- No 15 : résidence des parents de général de Gaulle[15] en 1890.

- No 17 : construit en 1899 par l’architecte Alexandre Marcel, l’immeuble est primé au Concours de façades de la ville de Paris de 1901[16].

- No 37 : à cette adresse se trouve le secrétariat parisien du général de Gaulle ; à sa mort, en 1970, plusieurs milliers de personnes viennent y signer un registre de condoléances[17].

- Nos 46-50 : ancien siège pendant plus de 30 ans du groupe Michelin. En 2016-2018, l’ensemble immobilier est l’objet d’une importante restructuration, avec la création de bureaux et de logements, dont des logements sociaux. L’intention des promoteurs est de consacrer 40 % de l’espace aux « espaces verts intérieurs » (jardins, terrasses et toitures). À son achèvement, le programme est commercialisé à environ 15 000 € le mètre carré[18].

- No 53 : immeuble appartenant à la compagnie d'assurances sur la vie Le Phénix Espagnol ; construit en 1931 par l'architecte Charles Venner, comme le signale une inscription en façade à droite de l'entrée.

- No 54 : le chirurgien Alexis Carrel (1873-1944) a vécu ici de 1941 à 1944[19].

- No 58 : ici se trouve la Maison de la conférence des Évêques de France (anciens locaux de la congrégation de Notre-Dame du Cénacle).

- No 62 : maison de retraite des Petites Sœurs des pauvres[20].

- No 63 : ici résidait en 1883 le peintre Fernand Blayn (1853-1892), élève de Cabanel[21].

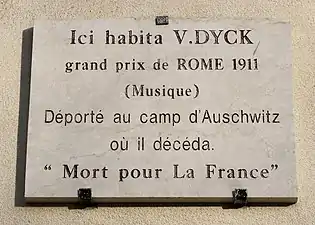

- No 79 : ici résidait le musicien Vladimir Dyck (1882-1943) ; une plaque lui rend hommage.

- No 84 : bibliothèque de quartier.

No 7.

No 7. No 8.

No 8. No 17.

No 17. No 26.

No 26. No 62.

No 62. No 79 : plaque.

No 79 : plaque.

Végétalisation et protection des espaces verts de l'avenue de Breteuil

Plusieurs permis de végétaliser l'avenue de Breteuil ont été accordés. En conséquence, une trentaine d'arbres ont été entourés par des potagers, qui ont notamment donné des tomates en 2018. L'évolution de ces potagers peut être suivie sur la page facebook « Les jardins de Breteuil ».

.jpg.webp) Moutons sur la promenade en 2009.

Moutons sur la promenade en 2009. Promenade sous la neige en 2018.

Promenade sous la neige en 2018.

En 2018, l'avenue de Breteuil a fait l'objet de deux prix lors du concours photo « Végétalisons Paris », pour le 7e arrondissement et le 15e arrondissement. La photo du 15e arrondissement concerne la mise en place des potagers[22].

L'avenue de Breteuil au cinéma et à la télévision

En 1968, dans le film Baisers volés, deux scènes mettent en scène Jean-Pierre Léaud et Claude Jade le long de l'avenue de Breteuil, dont la scène de fin, en haut de l'avenue, en descendant de la place Vauban vers la rue d'Estrées.

En 1974, dans la série Au plaisir de Dieu, France Lambiotte, interprétant la marquise Paul du Plessis-Vaudreuil, déclare : « Maintenant que nous sommes ruinés, je serai beaucoup mieux dans cet appartement de l'avenue de Breteuil où trois domestiques me suffiront largement ».

En 1976, dans le film Le Jouet, Pierre Richard remonte l'avenue en compagnie du jeune Fabrice Greco, de la rue d'Estrées vers la place Vauban. Sur la gauche de l'écran, on voit le banc sur lequel s'étaient assis huit ans plus tôt Jean-Pierre Léaud et Claude Jade.

En 1980, dans le film Inspecteur la Bavure de Claude Zidi, Coluche est garé à l'angle de l'avenue Duquesne. Des cambrioleurs soulèvent la voiture pour la déposer sur le socle d'une statue de Napoléon (ajoutée pour les besoins de cette scène).

En 2006, une scène au début du film Camping offre une belle vue sur l'hôtel des Invalides. Gérard Lanvin montre à sa fille (interprétée par Armonie Sanders) sa belle Aston Martin, soi-disant voiture de James Bond, garée rue d'Estrées (James Bond conduisait une Aston Martin DB5, or c'est une Aston Martin DB6 que l'on voit dans Camping).

Notes et références

- Gustave Pessard (préf. Charles Normand), Nouveau dictionnaire historique de Paris, Paris, Eugène Rey, (lire en ligne), p. 218.

- « Avenue de Breteuil », Recherche des rues de Paris, sur www.v2asp.paris.fr, Mairie de Paris.

- « Promenade de l'avenue de Breteuil », sur paris.fr (consulté le ).

- Loi autorisant la cession gratuite, à la ville de Paris, d'avenues et places dépendant de l'hôtel des Invalides et de l'École militaire, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'État, tome 38e, 1838, p. 30.

- Loi qui autorise la cession, par l'État, à la ville de Paris, de l'esplanade des Invalides, de la place Vauban, des avenues de Villars et de Ségur, et d'une partie de l'avenue de Breteuil, Bulletin des lois de la République française, vol. 11, p. 919.

- Paul Claval, Ennoblir et embellir. De l’architecture à l’urbanisme, Les Carnets de l’info, 2013.

- Excelsior du 9 janvier 1919 : Carte et liste officielles des obus lancés par le canon monstre et numérotés suivant leur ordre et leur date de chute.

- « Section 1 : Inventaire et classement (Articles L341-1 à L341-15) - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

- Élodie Soulié, « Paris : les riverains de l’avenue de Breteuil partent en guerre contre le Mur pour la Paix », sur Le Parisien, (consulté le ).

- La République française, 2 mars 1893.

- Simon Texier, Grammaire de l’architecture, XXe-XXIe siècles, Parigramme, 2009 (ISBN 978-2-84096-612-8).

- Maurice Martin du Gard, « Les trois suicides de Drieu », Revue des Deux Mondes, 2016.

- Aude Terray, Les Derniers Jours de Drieu la Rochelle, 2016.

- Eveline Pinto, L’Écrivain, le savant et le philosophe, 2019.

- Guy Deloeuvre, Charles de Gaulle : Vive la France, 2018.

- « Façades parisiennes », Le Journal, , sur RetroNews.

- « Avenue de Breteuil... », Le Monde, 12 novembre 1970.

- Laurence Boccara, « À Paris, la nouvelle vie du 46-50, avenue de Breteuil », Le Monde, 7 octobre 2015.

- « Alexis Carrel, 54, avenue de Breteuil, 25 mai 1943 (photo) », sur bibliotheques-specialisees.paris.fr.

- « Paris Breteuil », Petites Sœurs des Pauvres.

- Explication des peintures, sculptures et autres ouvrages, 1883, p. 25.

- Ville de Paris, « Végétalisons Paris: le concours photo des plus belles plantations - Remise de prix », Site internet de la ville de Paris, (lire en ligne, consulté le ).

_-_2021-08-07_-_3.jpg.webp)