Galerie de Botanique

La galerie de Botanique, dans le Jardin des plantes, à Paris, est l'un des établissements de recherche, de conservation et de diffusion de la culture scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Il s'agit de l'établissement de recherche botanique avec le plus grand nombre d'échantillons au monde : en 2013, elle compte près de huit millions de spécimens dont 5,8 millions ont été numérisés. De ces spécimens numérisés, 500 000 sont des « types » (chaque « type » est un spécimen servant de modèle pour la description scientifique d'une espèce donnée).

| Visiteurs par an |

10 510 () |

|---|---|

| Site web |

| Construction |

- |

|---|

| Adresse | |

|---|---|

| Coordonnées |

48° 50′ 33″ N, 2° 21′ 36″ E |

La galerie de Botanique se trouve dans la partie sud du Jardin des plantes, le long de la rue Buffon, et est rattachée au département « Systématique et Évolution ». Des laboratoires et semis annexes fonctionnent dans le « clos Patouillet » (ou « îlot Poliveau »[1]) voisin, où se trouvent entre autres une graineterie et une orangerie. Outre le Jardin des plantes, le Muséum possède également des collections de végétaux et de semences à Chèvreloup, à Menton et à Samoëns.

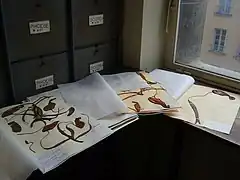

Les herbiers et échantillons végétaux, comprenant des herbiers historiques comme ceux de Vaillant, Tournefort ou Rousseau, sont aux étages du bâtiment.

La Galerie a été ouverte au public entre 2013 et 2019, mais uniquement au rez-de-chaussée. Le ticket d'entrée donnait accès à un parcours de visite mais aussi aux grandes serres du Jardin des plantes, situées à proximité. Depuis décembre 2019 la galerie de botanique est fermée au public pour une durée indéterminée, mais les grandes serres restent ouvertes.

Description

Le bâtiment style Art déco a été construit entre 1931 et 1935 grâce à l'aide de la Fondation Rockefeller[2] sur sept niveaux[3], avec une superficie au sol d'environ 3 500 m2, pour abriter les herbiers, graineteries, carpothèques (collection de fruits) et autres échantillons de botanique du Muséum accumulées depuis 230 ans, ainsi que les laboratoires de recherche. Aux extrémités du bâtiment sont construites deux « tours » équipées en salles de recherche et de documentation, pour la phanérogamie et la cryptogamie (d’où les noms gravés au fronton des deux entrées principales)[4]. La Galerie a été classée Monument historique, avec l'ensemble des bâtiments du Jardin des plantes le 24 mars 1993[5].

La galerie de Botanique a été rénovée de 2008 à 2013, tant pour le bâtiment que pour le mobilier (comme pour la galerie de Minéralogie, les nostalgiques regretteront les anciennes vitrines en bois ouvragé, malheureusement peu conformes aux normes anti-incendie et anti-vol actuelles) pour un coût de 26,2 millions d'euros (15 millions pour le bâtiment, 11,2 millions pour les collections). L'ancien classement par biozones géographiques a été abandonné pour une classification phylogénétique conforme aux dernières découvertes dans ce domaine, notamment grâce au croisement de la taxonomie et de la génétique. 5,8 millions de spécimens ont été scannés et numérisés, tandis que plus d'un million qui avaient été entreposés à leur arrivée sans être étudiés, faute de personnel, de moyens et de temps, ont intégré les collections. Il est désormais possible de comparer les collectes réalisées il y a un siècle ou deux avec la distribution actuelle des espèces, ce qui permet de dresser la carte de l'évolution de la biodiversité végétale sur deux siècles. En outre, les spécimens peuvent être analysés génétiquement afin de cerner l'évolution d'un phylum végétal, les relations de parenté entre espèces, les hybridations, les variétés.

Les collections ne cessent de s'enrichir (de 10 000 à 15 000 spécimens s'y ajoutent chaque année) et des espaces ont été prévus à cet effet, la Galerie pouvant encore en accueillir pendant dix ans. Des expositions temporaires, conférences et forums ont lieu dans les amphithéâtres et salles d'exposition.

Le le Muséum annonce la mise à disposition sur son site internet des photos de plus de 5 millions de planches d'herbiers[6].

Le The Guardian révèle que 105 planches d'herbiers datant du milieu du XIXe siècle ont été, lors de leur prêt pour étude à l'Herbarium de Brisbane, Australie (en) détruites par des douaniers appliquant sans discernement les lois australiennes visant à empêcher l'introduction d'espèces invasives. Michel Guiraud, directeur des collections du Muséum, précise qu'il s'agit d'une perte irremplaçable, le lot contenant notamment six spécimens types qui font référence pour décrire une espèce végétale[7].

La Galerie vue du Jardin.

La Galerie vue du Jardin. Le robinier que Jean Robin planta en 1610, ici visible au premier plan, se trouve à l'extrémité ouest de la Galerie.

Le robinier que Jean Robin planta en 1610, ici visible au premier plan, se trouve à l'extrémité ouest de la Galerie. L'herbier national, dans les étages supérieurs.

L'herbier national, dans les étages supérieurs..jpg.webp) Un échantillon d'herbier : l'iris nain (Iris pumila).

Un échantillon d'herbier : l'iris nain (Iris pumila). Semis du patrimoine vivant de la galerie de Botanique, dans le « clos Patouillet », ancienne propriété de Buffon voisine de la Galerie.

Semis du patrimoine vivant de la galerie de Botanique, dans le « clos Patouillet », ancienne propriété de Buffon voisine de la Galerie. Carpothèque de la « Graineterie » édifiée par Emmanuel Pontremoli dans le « clos Patouillet ».

Carpothèque de la « Graineterie » édifiée par Emmanuel Pontremoli dans le « clos Patouillet ».

Ancien parcours de visite

De par l'agencement même du bâtiment, la Galerie dispose de deux accès principaux, chacun à une extrémité de la façade du bâtiment, les deux portails d'entrée étant situés en haut d'une volée de marches montant à mi-étage, niveau où se trouve le rez-de-chaussée de la Galerie. Vu de l'extérieur, le portail de gauche est surmonté de la mention « Cryptogamie » et celui de droite de la mention « Phanérogamie ». Le début et la fin de la visite se faisaient tous les deux par le portail de droite : le visiteur pénètrait dans le bâtiment en passant la porte vitrée sous les mentions « Phanérogamie » et « Galerie de Botanique » et trouvait immédiatement à sa gauche le comptoir de la billetterie.

Espaces d'exposition

L'espace destiné à l'exposition permanente ouvrit le 27 novembre 2013. Fermé depuis décembre 2019, il etait constitué :

- D'un premier espace qui permetait une immersion dans le monde des herbiers et de la botanique.

- D'un deuxième espace, vaste plateforme circulaire montrant au public la valeur scientifique et patrimoniale des collections de l'herbier national. De nos jours cette plateforme est resté sur place et montre encore une tranche de Séquoia géant de 2,70 m de diamètre, des carpothèques (collections de fruits), séminothèques (collections de graines séchées), xylothèques (collections d'échantillons de bois), alcoothèques (parties de plantes conservées dans l’alcool).

- D'un troisième espace (« du terrain à l’herbier ») qui exposait le travail effectué par les botanistes sur le terrain.

- D'un quatrième espace (la « grande galerie » de 70 mètres de longueur) qui comprenait trois sections muséographiques : la vitrine des graines, dix grandes fenêtres et une grande vitrine[4].

Circuit des visiteurs

La visite commençait en passant entre les statues des botanistes Michel Adanson (1727-1806) et Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836). Derrière les deux statues, entouré par un vaste intérieur de style art déco, se trouve encore un socle circulaire dont le visiteur pouvait faire le tour. Le socle, deuxième espace de visite, conservait en exposition quelques échantillons végétaux, dont une section de tronc de Séquoia géant Sequoiadendron giganteum de 2,70 m de diamètre. L'exposition permanente est fermée au public depuis 2019 mais cette section de tronc est resté sur place. Le Séquoia dont fut extraite cette tranche de tronc se trouvait autrefois dans la forêt Giant Forest du parc national de Sequoia, en Californie aux États-Unis. De par son extrême vieillesse ce Séquoia avait fini par tomber de lui-même en 1917[8] et les responsables du parc national de Sequoia obtinrent quelques sections de son tronc, qu'ils offrirent à différentes entités et institutions. Une de ces tranches de tronc était allée en 1921 à l'American Legion, qui siège à Paris et qui déposa sa tranche de Séquoia au Jardin des plantes. Le comptage dendrochronologique des anneaux de croissance livre pour ce Séquoia un âge en 1917 d'à peu près 2 200 ans. Des plaquettes en cuivre ont été apposées sur les anneaux de croissance s'étant formés lors d'événements historiques marquants : les deux plaquettes le plus au centre, par exemple, signalent la destruction de Pompéi par le Vésuve et la naissance présumée de Jésus-Christ[9].

La visite se poursuivait par les espaces troisième et quatrième. Ce dernier occupait un couloir long de 70 m flanqué de vitrines remplies d'échantillons en exposition. D'une manière très condensée, ces échantillons étaient montrés au visiteur comme étant représentatifs des spécimens conservés dans l'herbier national, riche de huit millions de spécimens. L'herbier national, situé dans les étages supérieurs, n'est accessible qu'aux chercheurs.

Bibliographie

- Loïc Chauveau, Sciences et Avenir n° 801, pp.76-78 : L'herbier du Muséum retrouve ses couleurs, Claude Perdriel,

Notes et références

- Le « clos Patouillet » est une ancienne propriété de Buffon : voir sur

- Vahé Ter Minassian, « L’Herbier national, trésor vivace », sur Lemonde.fr,

- Quatre étages sont réservés aux collections : le rez-de-chaussée pour le public et la bibliothèque, les trois étages destinés à la conservation des collections et aux laboratoires de recherches associés.

- Herbier national, dossier de presse

- « Jardin des plantes et Muséum national d'histoire naturelle », notice no PA00088482, base Mérimée, ministère français de la Culture

- (fr)franceinfo, « L'herbier du Muséum d'histoire naturelle, le plus grand du monde, disponible en ligne », sur francetvinfo.fr, (consulté le )

- (fr)franceinfo, « Quatre questions sur les plantes anciennes du Muséum d'histoire naturelle de Paris détruites par les douanes australiennes », sur francetvinfo.fr, (consulté le )

- Sequoia National Park : Sequoia Nature Guide Service, bulletin n° 27 (26 juin 1929)

- Les plaquettes en cuivre de la section de Sequoiadendron giganteum sont visibles dans ce bref documentaire .

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Page consacrée à la Galerie de Botanique sur le site officiel du Jardin des Plantes de Paris

- Base de données des collections du Muséum national d'histoire naturelle

- Les « herbonautes » du MNHN

- Herbier 2 .0. La biodiversité en chantier