Michel Adanson

Michel Adanson, né le à Aix-en-Provence et mort le à Paris[1], est un naturaliste français d'ascendance écossaise. Il a exploré des régions peu connues des Européens, comme le Sénégal ou les Açores. Principalement botaniste, systématicien original, auteur d'un mémoire célèbre sur le baobab, il a aussi apporté des contributions à la zoologie, à la géographie, à l'ethnographie et aux recherches sur l'électricité.

.png.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 79 ans) Paris |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

Botaniste, conchyliologiste, naturaliste, explorateur, mycologue, entomologiste, anthropologue, ptéridologue, ethnologue |

| Fratrie | |

| Enfant | |

| Parentèle |

Émile-Auguste Doumet (petit-fils) |

| Membre de | |

|---|---|

| Distinction | |

| Abréviation en botanique |

Adans. |

Biographie

Premières années

Jacques, le grand-père paternel de Michel Adanson, appartenait à ces familles écossaises qui suivirent en France Jacques II d'Angleterre (Jacques VI d'Écosse), détrôné en 1688. Son père, Léger Adanson, natif de Villejacques, en Auvergne, époux d’une Aixoise, Marthe Buisson, était écuyer de Mgr de Vintimille, archevêque d’Aix-en-Provence. Michel Adanson avait un frère cadet, Jean-Baptiste, qui allait être drogman et chancelier de France en Orient.

Mgr de Vintimille ayant été nommé au siège épiscopal de Paris, la famille Adanson le suivit dans la capitale, où le jeune Michel fut un des plus brillants élèves du collège Sainte-Barbe. Remarqué par le célèbre John Turberville Needham, il reçut de lui un microscope, avec ces paroles : « Puisque vous avez si bien appris à connaître les ouvrages des hommes, vous devez maintenant étudier ceux de la nature ». Il avait alors quatorze ans.

Georges Cuvier écrit :

« Il n'eut point de jeunesse ; le travail et la méditation le saisirent à son adolescence, et pendant près de soixante-dix ans tous ses jours, tous ses instants furent remplis par les recherches laborieuses d'un savant de profession[2]. »

Voyage au Sénégal

Adanson suivit les cours de Ferchault de Réaumur et de Bernard de Jussieu au Jardin du roi, ancêtre du Muséum national d'histoire naturelle.

Désirant voyager et explorer, il se décida pour le Sénégal, la mauvaise réputation de son climat en ayant éloigné les autres naturalistes[3]. Il fit donc, à ses frais, un voyage dans ce pays (du au ) ; Jussieu lui obtint un poste, très modeste, de commis à la Compagnie des Indes. Durant la traversée, malgré son mal de mer[4], il visita les Açores et les Canaries. Au Sénégal, il décrivit un nombre considérable de plantes et d'animaux nouveaux, mais fit aussi beaucoup d'observations géographiques et ethnographiques. Il observa un poisson électrique, le rapprochant de la bouteille de Leyde[5] - [6].

Son périple de six ans le mène jusqu’à l’île de Gorée, plaque tournante de l' embarquement des Africains sur les navires négriers, où il dans ses cahiers que « Si les Nègres sont esclaves, je sais parfaitement qu’ils ne le sont pas par décret divin, mais bien parce qu’il convient de le penser pour continuer à les vendre sans remords »[7].

D'Afrique, il envoya à Réaumur les minéraux et les collections zoologiques qu’il avait recueillis ; à l’astronome Le Monnier, ses observations astronomiques et météorologiques ; et à Jussieu ses collections botaniques, classées suivant une méthode naturelle.

Après cinq ans, il ramena d’importantes collections botaniques, dont plus de mille récoltes (conservées aujourd’hui au Muséum national d'histoire naturelle) ainsi que plus de trois cents plantes vivaces qu’il acclimatera au Jardin du Roi à Versailles. Il rapportait également trente-trois espèces d'oiseaux qui sont décrites par Mathurin Jacques Brisson dans son livre Ornithologie ou méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, espèces et leurs variétés (tome 1 en 1760)[8]. Il publia le compte rendu de son voyage en 1757 sous le titre : Histoire naturelle du Sénégal. Cet ouvrage contient le récit de son voyage et la description des coquillages observés et récoltés. L'ouvrage se vendit mal et, après la faillite de l'éditeur et le remboursement aux souscripteurs, Adanson estima que le livre lui avait coûté 5 000 livres ; sa situation financière s'en ressentit toujours[9].

Il publia également en 1761 un mémoire illustré sur le baobab, dont il fit connaître l’accroissement progressif. Il décrivait déjà cet arbre dans son livre sur le Sénégal[10] :

« Un arbre dont la grosseur prodigieuse attira mon attention. C’était un calebassier, autrement appelé pain-de-singe[11], que les Wolofs nomment goui dans leur langue. »

Adanson composa également un mémoire sur les arbres qui produisent la gomme d’Arabie (Senegalia senegal), l’un des principaux objets du commerce du Sénégal à cette époque.

Outre le baobab, grâce aux liens qu'il avait établis avec des Sénégalais (il connaissait un peu le wolof[10]), il découvrit la gomme arabique, l'indigo, les palétuviers et le palmier à huile[4].

Systématique

Mais ces ouvrages imprimés sont peu de chose en comparaison de la masse extraordinaire de manuscrits laissés par Adanson. Toutefois la notoriété de ses écrits, et notamment sa description des coquillages observés et récoltés au Sénégal[4], lui permit d'entrer en 1757 (à trente ans), à l'Académie des sciences en remplacement de Fougeroux de Bondaroy et il fut nommé censeur royal en 1758. Installé dès son retour du Sénégal chez le botaniste Bernard de Jussieu, il cherchera pendant plus de dix ans à ordonner ses collections botaniques. Sous l’influence de Jussieu, il élabora une méthode de classification qui rejetait les systèmes — jugés artificiels — de John Ray, Tournefort et Linné. Il put ainsi publier en 1763 son livre intitulé Familles des Plantes, qui présentait cette nouvelle classification ainsi qu’une nouvelle nomenclature basée sur 65 caractères végétaux et pas seulement ceux de la fleur comme proposé par Linné. Il devint membre de la Royal Society en 1761 et associé-botaniste à l'Académie des sciences en 1773.

Adanson soumit le à l'Académie des sciences le plan d'une œuvre immense, couvrant tous les êtres connus. Elle consistait en 27 gros volumes expliquant les relations entre toutes les entités ; il y avait cent cinquante volumes supplémentaires, consacrés à 40 000 espèces, un glossaire de 200 000 mots, des mémoires particuliers, 40 000 figures et 30 000 spécimens des trois règnes de la nature. Un comité conseilla fortement à Adanson de publier séparément tout ce qui était de son cru, laissant de côté ce qui n'était que compilation[12]. Adanson rejeta obstinément le conseil, et le travail, qu'il poursuivit et auquel il consacra ses ressources, ne fut jamais publié[13]. À cette époque, le jeune mais ambitieux Antoine-Laurent de Jussieu, neveu de Bernard de Jussieu, considérait la classification proposée par Adanson comme une copie de celle proposée par son oncle alors qu’elle résultait plutôt de leur coopération passée ; toutefois, l'ouvrage d'Adanson venait d'ouvrir la voie au sien, Genera plantarum (1789).

Vie personnelle

Il épouse le 9 mai 1770 à Paris, en la paroisse Saint-Hilaire, Jeanne Bénard.

Le , Jeanne Bénard met au monde Aglaé Adanson[14], qui suivra plus tard ses traces. Ce bonheur fut de courte durée ; le couple se sépare en 1784 et Aglaé vivra avec sa mère chez Girard de Busson, ami proche de sa mère. La jeune fille fut mise en pension, en 1785, au couvent des Dames du Calvaire à Paris[15] - [16]. Elle créa en 1804 l'arboretum de Balaine.

On ne connaît aucun élève[17] à Michel Adanson. Pierre Sonnerat était son correspondant à l'Académie[18].

Fin de vie

Appauvri par son voyage au Sénégal[19], Adanson aurait pu vivre et satisfaire à ses besoins de savant avec ses fonctions et ses pensions ; mais il conservait l’idée de réaliser à lui seul son encyclopédie et y consacrait tous ses moyens. Louis XVI lui accorda l’usage de l'Imprimerie royale pour les vingt-sept volumes qui devaient former cet ouvrage dont le titre aurait été Ordre universel de la nature. La Révolution arriva et ses moyens financiers lui furent supprimés. La perte à laquelle il fut le plus sensible fut celle du jardin où, depuis plusieurs années, il suivait d’importantes expériences sur les végétaux et en particulier sur les mûriers.

Malgré ses difficultés pécuniaires, il refusa les offres de s’établir chez eux que lui firent l’empereur d’Autriche, l’impératrice Catherine II et le roi d’Espagne.

La réalité de sa profonde misère ne fut révélée qu’au moment de la création de l’Institut, en 1798. Invité à venir prendre place parmi les membres de l’Académie des sciences, il répondit qu’il manquait de chaussures pour y aller[4]. Le ministre Bénézech lui fit accorder une pension de 6 000 francs et, plus tard, Napoléon doubla cette somme.

Adanson présida encore, en 1800, l’assemblée des souscripteurs d'un monument à la mémoire de Desaix.

Il mourut dans la solitude et le plus complet dénuement. Il s’exclama en mourant :

« Adieu, l’Immortalité n’est pas de ce monde… »

Il avait demandé, dans son testament, qu’une guirlande de fleurs, prises dans les cinquante-huit familles de plantes qu’il avait établies, fût la seule décoration de son cercueil[4].

Œuvres

Publications

- Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages. Avec la relation abrégée d’un voyage fait en ce pays pendant les années 1749, 50, 51, 52 et 53[20], Paris, 1757« Cet ouvrage est particulièrement intéressant en raison de son essai sur les coquillages, qui le termine, où Adanson proposa sa méthode universelle, un système de classification différent de ceux de Buffon et de Linné. Il fondait sa classification de tous les êtres organisés sur la considération de chaque organe. Comme tous les organes donnaient naissance à de nouvelles relations, il établit un nombre correspondant d'arrangements arbitraires. Ceux des êtres possédant le plus grand nombre d'organes similaires étaient rapportés à une division principale, et la relation était considérée comme plus lointaine à proportion de la dissemblance des organes. — Encyclopædia Britannica, 1911[13] »

- A voyage to Senegal, the isle of Goree, and the river Gambia[21], 1759

- Nachricht von seiner Reise nach Senegal und in dem Innern des Landes[22] - [23], Johann Christian Daniel Schreber (dir.), Leipzig, 1773

- Voyage au Sénégal, réédition partielle de l'Histoire naturelle du Sénégal, présentée et annotée par Denis Reynaud et Jean Schmidt, coll. « Lire le dix-huitième siècle », Publications de l’université de Saint-Étienne, 1996

- Lettre du duc de Noya-Caraffa, sur la tourmaline, à M. de Buffon[24] - [25], 1759 — Publié sous pseudonyme. Les propriétés électriques de la tourmaline

- « Description d'une nouvelle espèce de ver qui ronge les bois et les vaisseaux, observée au Sénégal »[26], dans Histoire de l'Académie royale des sciences… avec les mémoires de mathématique et de physique…, 1759, p. 249 — Le taret naval

- « Description d'un arbre d'un nouveau genre, appelé Baobab, observé au Sénégal »[27], dans Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, Paris, 1761

- Méthode nouvelle pour apprendre à connaître les familles des plantes, Paris, 1763

- « Baobab »[28], dans Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné, supplément, vol. 1, 1776–1777, p. 796–801

- Familles des plantes : partie 1 et 2[29] - [30] - [31] ;

- Familles des plantes, introduction de Frans A. Stafleu, reproduction de l'édition de 1763

- (Jean-Baptiste Payer (dir.)) Cours d'histoire naturelle fait en 1772[32], 1845

- (Jean-Baptiste Payer et Alexandre Adanson (dir.)) Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes[33], 1864

- Adanson, Michel, 1763. Mémoires d’Adanson sur le Sénégal et l’île de Gorée. présentés et publiés par Charles Becker et V. Martin (version remaniée de : Bulletin de l'IFAN, B, 1980, 42 (4) : 722-779.) à lire sur Pl@ntUse

Contributions à l'Encyclopédie

- Adanson a aussi rédigé plus de 450 articles pour le Supplément à l'Encyclopédie. Sa participation s'arrête à la lettre Co, sans que l'on en connaisse les raisons précises. Mais si ses contributions avaient continué au même rythme, le volume du Supplément aurait été doublé[34].

Correspondance

- Correspondance Linné–Adanson[35]

Hommages

Le genre Adansonia L., 1753 qui regroupe les baobabs lui est dédié[1]. C'était également le nom de la revue du laboratoire de phanérogamie du Muséum d'histoire naturelle de Paris, éditée de 1964 à 1980[36].

Reconnaissance

Dans son « éloge », Cuvier n'avait pas caché les contradictions du personnage : « Courage indomptable et patience infinie, génie profond et bizarrerie choquante, ardent désir d'une réputation prompte, et mépris des moyens qui la donnent ; calme de l'âme, enfin, au milieu de tous les genres de privations et de souffrances[37] ». Mais, peu après l'éloge, et pour tout le XIXe siècle, Adanson fut oublié, sauf de sa famille (sa fille, fondatrice de jardin botanique, et son neveu, éditeur de ses œuvres). Le XXe siècle[38] l'a redécouvert, sans se cacher que ses contradictions ont peut-être en partie causé son malheur et son oubli[17] - [39].

Honneurs

Chevalier de la Légion d'honneur le 27 Brumaire An XII ().

Chevalier de la Légion d'honneur le 27 Brumaire An XII ().- Cuvier a prononcé son éloge à l'Institut en 1807.

- Au Jardin des plantes : plâtre (œuvre de Boulliet) ; statue (d'Antoine Étex, 1856)[40]. Buste au Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence.

En sciences naturelles

- Linné a retenu le genre Adansonia, regroupant les baobabs, créé en l'honneur d'Adanson par Bernard de Jussieu[41].

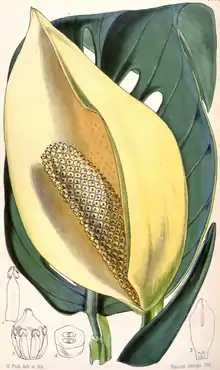

- Plus de vingt espèces végétales lui ont été dédiées, dont Monstera adansonii.

- Son nom a également été donné à une tortue aquatique vivant au nord du Sénégal : Pelusios adansonii et à une sous-espèce d'abeilles africaines Apis mellifera adansonii.

- Une revue scientifique de biologie végétale publiée par le Muséum national d'histoire naturelle porte son nom : Adansonia[42].

Toponymes

- La ville d'Aix-en-Provence a donné son nom à la rue dans laquelle il a vu le jour[43].

- La ville de Paris a donné son nom à une rue du 5e arrondissement (square Adanson), près du Jardin des plantes.

- Rue à Sainte-Foy-lès-Lyon (près de Lyon).

- Allée à Vitrolles (Bouches-du-Rhône).

Adanson dans la fiction

- Dans The Commodore, le dix-septième roman de la série Les Aubreyades de Patrick O'Brian, Stephen Maturin exprime l'admiration qu'il a depuis sa jeunesse pour Michel Adanson[44].

- En août 2021, l'historien et romancier franco-sénégalais David Diop publie aux éditions du Seuil La Porte du voyage sans retour, un roman inspiré de la vie au Sénégal de Michel Andanson.

Notes et références

- Jean-Jacques Amigo, « Adanson (Michel) », dans Nouveau Dictionnaire de biographies roussillonnaises, vol. 3 Sciences de la Vie et de la Terre, Perpignan, Publications de l'olivier, , 915 p. (ISBN 9782908866506)

- Cuvier, p. 271.

- Cuvier, p. 275.

- Jean-Marie Pelt, « Michel Adanson, le baobab et les coquillages », dans La Cannelle et le panda : les grands naturalistes explorateurs autour du Monde, Fayard, 1999 (ISBN 978-2213-60466-4).

- Histoire naturelle du Sénégal, p. 134.

- E. Neuzil, p. 129, croit que c'est la première fois que ce rapprochement était fait.

- Critique de livre par Nathalie Crom dans Télérama le 18/08/2021

- Tome 1 en ligne ; avec gravures de François-Nicolas Martinet.

- George George H. M. Lawrence, Adanson, the bicentennial of Michel Adanson's Familles des plantes, Pittsburgh, partie 1, 1963, p. 49.

- Michel Adanson, Histoire naturelle du Sénégal, Gallica, p. 54.

- Bahobab. P. Alp. vol. 2. pag. 37. [Note d'Adanson] Ce que nous lisons ainsi : « Bahobab. Prospero Alpini, [Historiæ Ægypti] partie 2, p. 37 ».

- [PDF] Rapport des commissaires, Académie des sciences (France).

- Encyclopædia Britannica, 1911.

- Un fils, Arthur, était né en 1772, mais il mourut à l'âge de deux ans.

- Camosine, no 145 : « Femmes de plumes en Pays nivernais », Revue des Annales du Pays nivernais, 3e trimestre 2011, p. 6–7.

- Aglaé Adanson (1775-1852), Médiathèque Jean-Jaurès de Nevers.

- E. Neuzil, p. 138.

- Site de l'Académie des sciences (chercher « Sonnerat »).

- Cesare Cantù, dans son Histoire naturelle (publiée en 1855, p. 721), cite en anecdote le fait que, rappelé par le nouvel Institut, après son premier échec, « [Adanson] répondit qu’il ne pouvait s’y rendre, parce qu’il n’avait pas de souliers. »

- Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages. Avec la relation abrégée d’un voyage fait en ce pays pendant les années 1749, 50, 51, 52 et 53.

- (en) A voyage to Senegal, the isle of Goree, and the river Gambia.

- (de) Nachricht von seiner Reise nach Senegal und in dem Innern des Landes.

- On a aussi : Friedrich Heinrich Wilhelm Martini (dir.), Herrn Adansons Reise nach Senegall, Brandenburg, 1773.

- Lettre du duc de Noya-Caraffa, sur la tourmaline, à M. de Buffon.

- « C'est à Adanson qu'on a attribué l'Essai sur l'électricité de la tourmaline, publié à Paris, en 1757, sous le nom du Duc de Noya Caraffa » : P. F. Mottelay, « Histoire chronologique de l'électricité, du galvanisme, du magnétisme et du télégraphe », dans La lumière électrique, vol. 40, p. 623.

- « Description d'une nouvelle espèce de ver qui ronge les bois et les vaisseaux, observée au Sénégal ».

- « Description d'un arbre d'un nouveau genre, appelé Baobab, observé au Sénégal ».

- « Baobab ».

- Sous-titre : « Contenant une Préface Istorike sur l'état ancien & actuel de la Botanike, & une Téorie de cette Science ». Adanson introduit en même temps dans l'ouvrage une réforme de l'orthographe.

- partie 1.

- partie 2.

- Cours d'histoire naturelle fait en 1772.

- Histoire de la botanique et plan des familles naturelles des plantes.

- Kathleen Hardesty, The Supplément to the Encyclopédie, La Haye, Martinus Nijhoff, 1977, p. 130

- Correspondance Linné–Adanson.

- Notice de la revue Adansonia dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France.

- Cuvier, p. 269.

- E. Neuzil, p. 134.

- Cuvier, p. 276, dit qu'Adanson n'avait pas appris l'« art délicat de convaincre les esprits sans révolter les amours-propres ».

- Inventaire général des richesses d'art de la France, 1889, p. 363.

- A. L. A. Fée parle d'une lettre du , d'Adanson à Linné :

« Parmi les observations qu'[Adanson] a communiquées à l'Académie des sciences se trouvent celles qui sont relatives au baobab, dont Bernard de Jussieu a cru devoir faire un genre sous le nom d'Adansonia. Adanson demande à Linné de vouloir bien lui donner place dans le Genera plantarum, s'il le juge convenable ; et c'est ce que Linné s'empressa de faire, dans l'édition qu'il donna de cet ouvrage célèbre, en 1764, époque postérieure d'un an à la publication de la famille des plantes, où Adanson fit hautement éclater sa mauvaise humeur contre Linné. »

Ce n'est pas la seule fois où Linné montra plus de grandeur d'âme qu'Adanson ; Linné a vraiment, sans succès, tenté de comprendre le système d'Adanson. - Adansonia.

- Ambroise Roux-Alphéran, Les rues d’Aix, t. I, p. 353.

- Patrick O'Brian, The Commodore, p. 227–228 (ISBN 978-0-00-649932-9).

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Jacques Amigo, « Adanson (Michel) », dans Nouveau Dictionnaire de biographies roussillonnaises, vol. 3 Sciences de la Vie et de la Terre, Perpignan, Publications de l'olivier, , 915 p. (ISBN 9782908866506)

- Xavier Carteret, Michel Adanson (1727-1806) et la méthode naturelle de classification botanique, Paris, Honoré Champion, 2014, 527 p.

- Xavier Carteret, « Michel Adanson au Sénégal (1749-1754) : Un grand voyage naturaliste et anthropologique au siècle des Lumières », dans Revue d'histoire des sciences, 2012, t. 65, no 1, p. 5-25 (lire en ligne)

- « Adanson, Michel », dans Encyclopaedia Britannica, 1911

- « Adanson, Michel (1727-1806) », site JSTOR

- Académie des sciences, Notice biographique

- Georges Cuvier, Éloge historique de M. Adanson, 1807

- Michel Guédès, « La méthode taxonomique d'Adanson », dans Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, t. 20, no 4, 1967, p. 361-386 DOI 10.3406/rhs.1967.2543

- George H. M. Lawrence (dir.), Adanson : The Bicentennial of Michel Adanson's Familles des Plantes, 1963–1964 — Hunt Institute for Botanical Documentation (université Carnegie-Mellon).

- (en) John E. Lesch, « Systematics and the geometrical spirit », dans Tore Frängsmyr, J. L. Heilbron et Robin E. Rider, The quantifying spirit in the 18th century, 1990, p. 73 (ISBN 0520070224 et 9780520070226)

- Louis-Gabriel Michaud, « Adanson (Michel) », dans Biographie universelle, t. 1, 1843, p. 156–159

- Eugène Neuzil, « Le premier ouvrage de Michel Adanson, Histoire naturelle du Sénégal, 250 ans après sa publication », dans Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 2008, no 147, p. 121-144

- Jean-Marie Pelt, « Michel Adanson, le baobab et les coquillages », dans La Cannelle et le panda : les grands naturalistes explorateurs autour du monde, Fayard 1999 (ISBN 978-2213-60466-4)

- O. Reveil et al., Le Règne végétal, 1870-72, p. 279–288

- Ange de Saint-Priest, « Adanson (Michel) », dans Encyclopédie du dix-neuvième siècle, 1842, p. 412

Article connexe

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Michel Adanson Library, Hunt Institute — La bibliothèque d'Adanson, correspondance, manuscrits, illustrations de plantes

Adans. est l’abréviation botanique standard de Michel Adanson.

Consulter la liste des abréviations d'auteur ou la liste des plantes assignées à cet auteur par l'IPNI