Jean-Henri Fabre

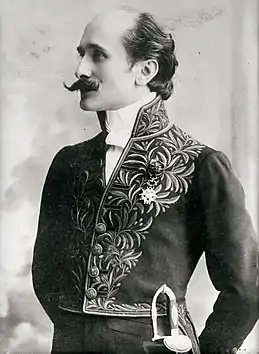

Jean-Henri[2] Casimir Fabre, né le [3] à Saint-Léons (Aveyron), mort le à Sérignan-du-Comtat (Vaucluse), est un homme de sciences, un humaniste, un naturaliste, un entomologiste éminent, un écrivain passionné par la nature et un poète français de langue occitane (et à ce titre félibre) et française, lauréat de l'Académie française et d'un nombre élevé de prix.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Jean-Henri Casimir Fabre |

| Pseudonymes |

Homère des insectes, Lou Felibre di Tavan |

| Nationalité | |

| Activités |

Enseignant du secondaire (à partir de ), high school teacher (- |

| Rédacteur à | |

| Parentèle |

Jan Fabre (arrière-petit-fils) |

| Membre de | |

|---|---|

| Site web | |

| Distinction | |

| Abréviation en botanique |

Fabre |

| Archives conservées par |

Il peut être considéré comme l'un des précurseurs de l'éthologie, science du comportement animal, et de l'écophysiologie[4].

Ses découvertes sont tenues en haute estime en Russie, aux États-Unis[5], en Corée du Sud et surtout au Japon où Jean-Henri Fabre est considéré comme le modèle accompli de l'homme de sciences et de l'homme de lettres réunis et, à ce titre, est au programme des enseignements de l'école primaire[6]. Il est aussi mondialement connu pour ses Souvenirs entomologiques, qui ont été traduits en quinze langues[7].

« Un grand savant qui pense en philosophe, voit en artiste, sent et s'exprime en poète », c'est ainsi que Jean Rostand[8] qualifie la polymathie de Jean-Henri Fabre[9].

Biographie

L'éveil à la nature : un autodidacte précoce

Son père, Antoine Fabre, est originaire du Puech de la Font, au lieu-dit Malaval[10], au nord de Saint-Léons, sur la paroisse de Vaysse dans l'Aveyron. Marié à Victoire Salgues, fille de l'huissier de Saint-Léons, il s'y établit dans l'espoir de succéder à son beau-père[11]. Jean-Henri est élevé à la ferme du Malaval par ses grands-parents paternels, Pierre-Jean Fabre et Élizabeth Poujade. C'est dans ce Rouergue profond que le petit garçon découvre très tôt les réalités d'une nature contrastée et sauvage, qui va aiguiser son esprit d'observation et sa pugnacité[12].

« L'œil toujours en éveil sur la bête et sur la plante, ainsi s'exerçait tout seul, sans y prendre garde, le futur observateur, marmouset de six ans. Il allait à la fleur, il allait à l'insecte comme la Piéride va au chou et la Vanesse au chardon[13]. »

De retour au village de Saint-Léons à l'âge de sept ans, en compagnie de son frère Frédéric, de deux ans son cadet, le jeune garçon s'instruit dans de nombreux domaines avec les moyens mis à sa disposition. Son instituteur est son parrain, Pierre Ricard. Pendant trois ans, il lui apprend à lire et à écrire dans une grange transformée en classe, entouré d'animaux de basse-cour[10]. Son plus précieux outil scolaire est alors un abécédaire illustré par des animaux que son père Antoine lui a rapporté de la ville. Dans le chapitre IV de la 6e série des Souvenirs entomologiques, sous le titre Mon école, il le décrit de la sorte : « C'était une grande image de six liards, coloriée et subdivisée en compartiments où des animaux de toute sorte enseignaient la série des lettres par les initiales de leur nom […] ». Puis, progressant sur l'utilisation de son abécédaire et ses capacités de lecture : « Comme récompense de mes progrès, on me donne les fables de La Fontaine, livre de vingt sous, très riche en images, petites il est vrai, très incorrectes, délicieuses toutefois. Il y a là le corbeau, le renard, le loup, la pie, la grenouille, le lapin, l'âne, le chien, le chat, tous personnages de ma connaissance. »

Les difficultés professionnelles de son père, paysan devenu cafetier, interrompent sans cesse sa scolarité, obligeant Jean-Henri à être autodidacte dès l'âge de 10 ans. Dès 1833 et pendant les six années suivantes, l'exode rural pousse la famille à Rodez, Aurillac, Toulouse, Montpellier, Pierrelatte et enfin Avignon[14].

À dix ans, brillant élève au Collège royal de Rodez, il est clergeon dans la chapelle de l'établissement universitaire, ce qui lui vaut la gratuité de l'externat[10]. Quatre ans après, son père s’installe à Toulouse où Jean Henri peut suivre gratuitement les cours du séminaire de l’Esquille. Puis la famille déménage à nouveau[15]. À Montpellier, âgé de quatorze ans, il est tenté par la médecine mais doit y renoncer pour aider ses parents. Il abandonne ses études pour gagner sa vie et se retrouve à vendre des citrons à la foire de Beaucaire[16] puis se fait embaucher comme manœuvre pour la construction du chemin de fer Nîmes-Beaucaire.

Il y a pourtant appris assez de latin et de grec pour se passionner pour les auteurs de l'Antiquité. Il affectionne surtout Virgile, en qui il découvre un poète épris de nature. Décidé à se présenter à un examen pour obtenir une bourse, en 1840, ayant appris qu'un concours d'entrée recrutait des élèves instituteurs, il part à Avignon, sort premier de sa promotion et rentre à l'École normale d'instituteurs[17]. Reçu en qualité de pensionnaire boursier, il est, à dix-sept ans, enfin assuré du gîte et du couvert[17].

Les résultats de sa première année sont passables. Au milieu de la seconde, il est déclaré « élève insuffisant et médiocre »[15]. Piqué au vif, il demande et obtient de suivre son dernier semestre en 3e et obtient le « Brevet supérieur »[18] en 1842, avec une année d'avance sur le cycle habituel.

Carpentras : l'instituteur érudit

Âgé de dix-neuf ans, il devient instituteur à l’école primaire annexe du collège de Carpentras[14]. Il va y rester sept ans. En cette année 1842, ses émoluments ne dépassent pas 700 francs. Il reprend pourtant ses études latines en relisant Virgile et en traduisant Homère[15]. C'est aussi en 1842 qu'il publie son premier recueil de poèmes, Invocations, et qu'il escalade pour la première fois le mont Ventoux.

L’installation de l’aîné attire sa famille. Son père et sa mère rejoignent Pierrelatte pour tenir un nouveau café sur la Place d’Armes, tandis que son frère est nommé instituteur à Lapalud[19]. Le , il épouse Marie-Césarine Villard[20], institutrice originaire de Carpentras, qui lui donnera sept enfants, dont trois n'atteindront pas l'âge adulte[21].

Étouffé par l'enseignement de l'époque, qu'il qualifie de « prison », il met à profit la clémence du climat de la région pour encourager l'enseignement en plein air. Poussé par son envie d'apprendre, il consacre son temps libre à la préparation de nouveaux diplômes, tout en menant diverses recherches, notamment en entomologie. Il obtient en 1844, à Montpellier, le baccalauréat ès-lettres, en 1846 le baccalauréat en mathématiques, en 1847 la licence de sciences mathématiques et enfin en 1848 la licence de sciences physiques.

C’est cette même année que son jeune fils est atteint de fièvre, son état empirant et devant l’impuissance avouée des médecins traitants, il tente de le sauver avec les méthodes prescrites par François-Vincent Raspail. L’enfant meurt et il annonce son deuil à son frère le . Pour faire face et ne pouvant plus se contenter de son maigre salaire, il postule à un poste de professeur de mathématiques au lycée de Tournon, qui lui échappe tout comme celui d’Avignon[19].

Durant toute cette période, Fabre avait fait sien le précepte de Platon : « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre[22]. » Entre vingt et trente ans, il se perfectionne en mathématiques, en particulier l'ellipse, l'hyperbole, les tangentes, la mécanique analytique, et le calcul infinitésimal. Pour Fabre, le nombre est empreint de poésie, et il va jusqu'à lui consacrer une ode, Arithmos.

Séduit par la richesse botanique et entomologique de la Provence, il s'adonne à nouveau à sa passion des insectes et commence une carrière d'« historien des bêtes ». Mais c'est la lecture des travaux de Léon Dufour qui va le pousser vers sa nouvelle carrière[23].

Ajaccio (1849-1852) : éclosion du naturaliste

Nommé professeur de physique au collège impérial d’Ajaccio[14], le , il s'installe dans l'île avec son épouse. Fabre, qui enseigne à présent la physique et la chimie dans les classes secondaires, bénéficie d'une nette amélioration de ses conditions de travail puisque ses appointements se montent à 1 800 francs. La Corse ouvre au jeune professeur un champ de recherches et d’observations qui va compléter ce qu’il a déjà entrepris sur les pentes du Ventoux[19].

La découverte de la nature corse et de la civilisation méditerranéenne lui offre un important champ d'investigation. Jean-Henri et Marie-Césarine multiplient les excursions, découvrent la richesse de la faune des mollusques, et récoltent de nombreuses espèces de coquillages marins, terrestres ou d'eau douce. Fabre réunit les éléments pour une Conchyliologie de la Corse. Ce travail d’inventaire et de description des mollusques et coquillages, réunissant les connaissances de Linné, Lamarck et bien d'autres savants, est enrichi d'une foule de notes et d'observations personnelles. Il ne sera cependant jamais publié, la brièveté de son séjour ne lui permettant pas de l'achever.

Avec Esprit Requien[14], qui habite Bonifacio, il amasse les plantes rares et, profitant des vacances scolaires pour herboriser, constitue un herbier imposant. Il décrit cela dans Mon école[10] : « En mes heures de liberté, je l'accompagnais dans ses courses botaniques, et jamais le maître n'eut disciple plus attentif. » Leur projet commun de réaliser une flore de la Corse sera anéanti par la mort subite et prématurée du naturaliste avignonnais, emporté par une congestion cérébrale en mai 1851.

La Corse, c'est aussi pour Fabre la rencontre avec le zoologiste montpelliérain Moquin-Tandon venu y étudier la riche faune d'araignées, insectes, crustacés et reptiles. Grâce à Requien, Fabre avait déjà échangé quelques lettres botaniques avec Moquin-Tandon, et un jour où celui-ci ne trouvait aucune chambre dans les hôtels, Fabre lui offre le gîte et le couvert[10]. Membre de plusieurs Académies, Moquin-Tandon, qui était de plus très cultivé en littérature et poète, a une influence déterminante dans le choix de la carrière naturaliste de Fabre[24]. Il lui donna, dit-il, « la seule et mémorable leçon d'histoire naturelle que j'aie jamais reçue dans ma vie » en disséquant un escargot avec seulement deux aiguilles à coudre, avant de prononcer la fameuse phrase qui eut raison de ses hésitations : « Laissez là vos mathématiques [...]. Venez à la bête, à la plante ; et si vous avez, comme il me semble, quelque ardeur dans les veines, vous trouverez qui vous écoutera »[25].

Malgré les conditions idéales que lui offrait la Corse, plusieurs raisons incitent Fabre à demander son retour sur le continent : des accès de paludisme qu'il avait contracté en herborisant exigeaient un climat plus sain ; les traitements des professeurs du collège avaient été réduits de moitié et la chaire de physique risquait d'être supprimée ; il voulait préparer un doctorat ou l'agrégation. Diminué fortement, il demande et obtient son retour sur le continent pour se soigner. Ainsi, il se rapproche de ses parents et de son frère Frédéric[26], durablement installés dans la banlieue d'Avignon, à la ferme de Roberty.

Dans un courrier adressé à son cadet le , il narre les péripéties de son éprouvante traversée. Au lieu des 18 heures normales du trajet, son bateau pris dans la tempête met trois jours et deux nuits pour rejoindre Marseille dans des conditions épouvantables[19].

Avignon (1853-1871) : l'enseignant chercheur

Ayant choisi de s'orienter vers la recherche en éthologie, la science des mœurs des insectes, Fabre rentre définitivement de Corse en janvier 1853. Il loge 4 rue Saint-Thomas-d'Aquin, puis 22 rue de la Masse[27]. Il est nommé « professeur répétiteur de physique et chimie » au lycée impérial d'Avignon[14] où il enseigne pendant dix-huit ans[28].

L'année suivante, en juillet 1854, il est reçu à la licence ès-sciences naturelles[24] avec les félicitations du jury ; réussite déterminante qui lui ouvre la voie du doctorat ou de l'agrégation. Renonçant à contrecœur à l'agrégation, qui l'aurait empêché de s'engager dans une recherche personnelle, Fabre prépare un doctorat. Son sujet de thèse principal s'intitule Recherche sur l'anatomie des organes reproducteurs et sur le développement des myriapodes, et son sujet secondaire, portant sur la botanique, Recherche sur les tubercules de l'Himantoglossum hircinum. Au cours de l’hiver de la même année, il prend connaissance des travaux de l’entomologiste Léon Dufour, qui venait d’étudier dans les Landes une grosse guêpe, le Cerceris. C’est un déclic. Fabre connaît cet insecte qui a colonisé les pentes du Ventoux. Il se remet à l’étudier, et publie le résultat de ses recherches en 1855 dans les Annales de sciences naturelles sous le titre Observations sur les mœurs des Cerceris et sur la cause de la longue conservation des Coléoptères dont ils approvisionnent leurs larves[29]. La même année, les Fabre emménagent au 14 rue des Teinturiers[30].

Toujours en 1855, il soutient sa thèse à Paris devant un jury composé de deux professeurs au Muséum national d'histoire naturelle, Henri Milne Edwards et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, et du botaniste Jean-Baptiste Payer[26]. Sur place, il rend visite à son ami Moquin-Tandon, qu’il avait hébergé à Ajaccio. Mais les retrouvailles entre le petit professeur de province et celui qui est devenu maître de la chaire d’histoire naturelle de la Faculté de médecine de Paris manquent de cordialité[29].

Enfin, son Étude sur l'instinct et les métamorphoses des sphégiens obtient la mention « honorable » au concours pour le prix Montyon[26] de physiologie, décerné par l'Académie des sciences. À partir de 1856, Fabre multiplie les observations et rompt son isolement en échangeant fructueusement ses notes et échantillons avec Léon Dufour[26]. Il réfute son hypothèse d'une « liqueur conservatrice » à l'origine de la paralysie des proies vivantes des cerceris en démontrant la destruction sélective des centres nerveux non vitaux des buprestes, par les savants coups de stylet des hyménoptères.

En 1857, il décrit les comportements les plus intimes des hyménoptères, scolies et coléoptères avec une rigueur méthodologique et dans une langue de qualité. Il étudie la reproduction de la truffe, sujet sensible pour la prospérité économique du département et, dans une note présentée le à la « Société d'agriculture et d'horticulture de Vaucluse », réfute la théorie de la galle du chêne.

S'étant lié d'amitié avec le botaniste avignonnais Théodore Delacour, qui dirigeait à Paris les Établissements Vilmorin, celui-ci lui présente Bernard Verlot, chef des cultures au Muséum national d'histoire naturelle à Paris[26]. Ensemble, ils explorent la flore du Mont Ventoux[31] et instruisent Fabre des dernières techniques en horticulture.

Pensant tirer profit de ses connaissances en chimie, Fabre effectue des recherches sur la garancine, poudre de racine de garance qui permettait de teindre les tissus en rouge, fournissant notamment les fameux pantalons rouges de l'infanterie française[32]. De 1859 à 1861, il dépose quatre brevets d'invention touchant à l'analyse des fraudes, mais surtout à l'alizarine pure, qu'il a réussi à extraire par une méthode d’une simplicité étonnante. Mais la découverte de l'alizarine artificielle, réalisée par Carl Graebe et Liebermann en 1868, sonne le glas de l'industrie tinctoriale de la garance et des ressources agricoles qu'elle représentait dans le Vaucluse, ruinant du même coup les dix années d’efforts que Fabre avait consacrées à ces procédés.

En 1862, il publie son premier livre scolaire sous le titre de « Chimie Agricole »[33].

En 1865, sur la recommandation du chimiste Jean-Baptiste Dumas, Louis Pasteur vient en personne le consulter pour tenter de sauver l'industrie séricicole française[34]. Les vers à soie étaient décimés par une désastreuse épidémie de pébrine, caractérisée par l'éruption de points noirs, évoquant des grains de poivre. Fabre lui explique la biologie du bombyx du mûrier et les moyens de sélectionner les œufs indemnes. Il le reçoit à son domicile, 14 rue des Teinturiers, et son hôte est étonné, qu’au milieu de leur entretien, le savant lui demande de voir sa cave[35]. Fabre ne peut que lui montrer une dame-jeanne posée sur un tabouret de paille dans un coin de sa cuisine. Mais la leçon porte ses fruits et Pasteur réussit à enrayer la redoutable épidémie.

En 1866, la municipalité nomme Fabre au poste de conservateur du musée d'Histoire naturelle d'Avignon (rebaptisé musée Requien depuis 1851), alors abrité dans l'église Saint-Martial désaffectée[36]. C'est là que Fabre travaille aux colorants et donne des cours publics de chimie. C'est là également qu'il reçoit en 1867 la visite surprise de Victor Duruy (1811-1894). Ce fils d'ouvrier devenu normalien et inspecteur de l'enseignement avait pris en amitié le naturaliste avec qui il partageait le rêve d'une instruction accessible aux plus démunis. Devenu Ministre de l'Instruction publique, Duruy convoque Fabre à Paris deux ans plus tard pour lui remettre la Légion d'honneur et le présenter à l'empereur Napoléon III[24].

Duruy le charge de donner des cours du soir pour adultes qui, ouverts à tous les publics, vont connaître un franc succès. Ses leçons de botanique attirent un public attentif composé de jeunes villageoises qui lui apportent tant de fleurs que « son bureau disparaissait sous les richesses des serres voisines », d'agriculteurs curieux de science, mais aussi de personnalités fort cultivées, telles que l'éditeur Joseph Roumanille et le philosophe anglais John Stuart Mill (1806-1873), directeur de la Compagnie des Indes, qui devient l'un de ses plus fidèles amis.

Mais la loi Duruy () pour la démocratisation de l'enseignement laïque, notamment l'accès des jeunes filles à l'instruction secondaire, déclenche une cabale des cléricaux et des conservateurs, obligeant le ministre à démissionner. Accusés par certains moralisateurs d'avoir osé expliquer la fécondation des fleurs devant des jeunes filles jugées innocentes, les cours du soir sont supprimés après deux années d'existence[26] et Fabre est dénoncé comme subversif et dangereux. Incapable de gérer une telle atteinte à son honneur, il démissionne de son poste au lycée fin 1870[26]. Malgré ses vingt-huit ans de service, il quitte l’enseignement sans obtenir de pension.

De plus, ses bailleuses, deux vieilles demoiselles bigotes, convaincues de son immoralité, le mettent en demeure de quitter la rue des Teinturiers. À leur demande, il reçoit la visite d'un huissier pour être expulsé dans le mois avec sa femme et ses enfants. C'est grâce à l'aide de Stuart Mill, qui lui avance la somme de trois mille francs, que Fabre et sa famille vont pouvoir s'installer, en novembre, à Orange. Bien que riche sur le plan scientifique, cette période n'a pas été favorable à Fabre d'un point de vue financier puisqu'il n'a bénéficié d'aucun avancement ni augmentation de salaire en dix-huit ans[37].

Si la lecture était le réconfort de sa misère[38], c’est sa plume qui va lui permettre d'en sortir. Le succès remporté par deux de ses livres destinés à la jeunesse, Le Ciel, et Histoire de la bûche ; récits sur la vie des plantes, édités par la librairie Garnier en 1867 et largement diffusés par Hachette, l’encourage à poursuivre son œuvre de pédagogue en composant des livres scolaires. Grâce à la confiance et à l'amitié de l'éditeur Charles Delagrave, Fabre participe activement à la naissance de l'école républicaine et aux prémices d'une pédagogie universelle.

Orange (1871-1879) : l'écrivain pédagogue

Désormais libéré des charges et des contraintes de l’enseignement, Fabre se retrouve, à 47 ans, sans situation, sans ressources et sans toit, alors que la guerre de 1870 bat son plein. Tandis que Marie-Césarine et les enfants séjournent chez ses parents à Carpentras, Fabre loge provisoirement chez un ami, le docteur Ripert, au Castel des Arènes à Orange. Puis il trouve un logement au centre-ville, place des Cordeliers, qui lui permet de réunir la famille, mais trop bruyant et trop loin de la nature pour y poursuivre des études entomologiques.

En 1872, les Fabre s'installent en location pour huit ans dans la maison dite la Vinarde, située à la sortie de la ville. La garrigue aux portes du logis lui permet de recréer, avec l'aide de son fils Jules (né en 1861), un petit jardin botanique et de reprendre ses observations du Chalicodome, d'étudier le Pompile apical, les Halictes, les Chrysomèles, de récolter les champignons et d'en peindre les premières aquarelles.

Mais surtout, Fabre entreprend de très importants travaux de vulgarisation qui le préparent à sa mission d'écrivain scientifique. En plus du premier volume des Souvenirs et une étude sur les Halictes, il rédige pendant les neuf ans de son séjour à Orange plus de quatre-vingt ouvrages destinés à l'enseignement, dont des manuels scolaires et livres de lecture pour enfants qui, publiés par Charles Delagrave, vont connaître un grand succès : Arithmétique, Algèbre et Trigonométrie, Botanique et Zoologie, Géographie, Géologie, Physique, Chimie organique, Astronomie élémentaire, Cours de cosmographie, Le ménage ou causerie sur l'économie domestique, L'industrie…

Plusieurs générations d'élèves ont étudié leurs matières scolaires avec ces textes à la fois scientifiques et littéraires. Fabre, qui se voulait pédagogue, explique dans les Souvenirs qu'il écrit certes pour les savants et pour les philosophes, mais surtout pour les jeunes, car il désire leur faire aimer l'histoire naturelle[39].

Le , il est invité à la villa « Mon Loisir » par Stuart Mill pour déjeuner. Arrivé à Avignon, il s’arrête d’abord chez le libraire Clément Saint-Just à l’angle de la rue des Marchands et de la place du Change, et apprend qu'il vient de décéder[40]. Le lendemain, son ami et protecteur, mort des suites d'une pneumonie, rejoint sa femme qui l'attendait au Cimetière Saint-Véran à Avignon. Fabre lui-même est frappé par une pneumonie mais finit par guérir.

Le , à midi, son fils Jules, gravement malade, décède à l'âge de 16 ans. Fabre est très affecté par cette disparition. Non seulement son fils l'assistait dans ses travaux entomologiques mais il voyait en lui son successeur et il lui dédicaça sa deuxième série des Souvenirs entomologiques[41].

Loin d'être perdues, ces dix années à Orange lui permettent de préparer les neuf volumes suivants de son œuvre capitale, les Souvenirs entomologiques. Un incident va précipiter son départ. Son propriétaire ayant fait élaguer l’allée de platanes qui conduit à sa maison, sans l’avoir prévenu, il l’accuse d’acte de barbarie et décide de quitter Orange et la Vinarde[42].

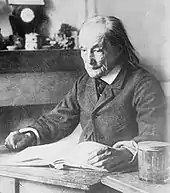

Le maître de Sérignan (1879-1915)

_3.jpg.webp)

.JPG.webp)

En mars 1879, grâce à l'argent que lui rapporte la vente de ses livres[43], Fabre achète[44] une superbe propriété à huit kilomètres d'Orange sur une terre non cultivée, qu'il nomme l'Harmas[45], à la sortie du village de Sérignan-du-Comtat[26]. Il va pouvoir enfin, dans cette nouvelle demeure, se consacrer à son rêve de toujours, l'observation des insectes et faire de l’Harmas de Sérignan[46] le premier laboratoire vivant de la nature et de l’entomologie.

Son installation marque à la fois la dislocation de sa famille, certains de ses enfants sont mariés, d’autres vont le quitter, mais aussi sa recomposition puisqu'il accueille son père. Le vieux cafetier de Pierrelatte devient même une figure familière du village où il va s’éteindre à l’âge de 96 ans[42].

En revanche, Fabre se retrouve veuf. Son épouse décède le , âgée de 62 ans. Pour aider aux tâches ménagères, il décide de prendre à son service une jeune domestique, fille de la dame Daudel, l’épicière du village[42]. Par la suite, le , il épouse en secondes noces la jeune Marie-Josèphe Daudel[47], de quarante et un ans sa cadette[48], qui lui donne trois enfants[26]. Le couple voit naître successivement Paul, le , Pauline, le , et Anna, le [49].

L'entomologiste se heurte à un nouveau problème, la chute de la vente de ses ouvrages à partir de 1884. L'instruction obligatoire — depuis les lois de Jules Ferry — dans le cadre de la laïcité, fait contester par « bon nombre d'inspecteurs primaires ses livres considérés de support de l'autorité de l'Église pour les trop fréquentes allusions spirituelles qui s'y trouvent ». Le , dans une lettre à son éditeur, il avoue son anxiété et confie que le désespoir commence à le gagner[50]. Il est plus ou moins sauvé de la misère par la reconnaissance de ses pairs. Membre correspondant de l'Institut depuis 1887, il reçoit deux ans plus tard le prix Le Petit Dormoy, doté de 10 000 francs[51]. C'est un encouragement qui conforte et stimule Fabre.

L'Harmas devient rapidement son lieu privilégié d'observation des mœurs des insectes[52]. Pour ce faire, Fabre est amené à concevoir des appareils aussi curieux que rudimentaires mais dont l'utilité est prouvée par les résultats de ses observations. Ce qui lui permet d'écrire la deuxième série des Souvenirs entomologiques. Huit autres séries vont suivre, à un rythme irrégulier jusqu'en 1907.

Pour ce faire, il s'adjoint deux jardiniers auxquels il va rendre hommage dans son œuvre. Le premier est Favier, un ancien militaire. Dans son tome II, Fabre cite une anecdote mettant en exergue ses répliques assassines, son esprit vif et son bon sens :

« Je venais de récolter une poignée de crottes de lapin où la loupe m'avait révélé une végétation cryptogamique digne d'examen ultérieur. Survient un indiscret qui m'a vu recueillir dans un cornet de papier la précieuse trouvaille. Il soupçonne une affaire d'argent, un commerce insensé.

Tout, pour l'homme de la campagne, doit se traduire par le gros sou. À ses yeux, je me fais de grosses rentes avec ses crottes de lapin.

« Que fait ton maître de ces pétourles (c'est le mot de l'endroit) ? » demande-t-il insidieusement à Favier. « Il les distille pour en retirer de l'essence » répond mon homme avec un aplomb superbe.

Abasourdi par la révélation, le questionneur tourne le dos et s'en va[53]. »

À la mort de Favier, l'entomologiste engage Marius Guigues, un rempailleur de chaises aveugle depuis l'âge de 20 ans. En dépit de son handicap, celui-ci va se révéler particulièrement doué pour réaliser sur les indications de son employeur tout l'appareillage (cages, pièges, boîtes d'étude) pour les expériences et les observations menées par celui-ci[53].

Ses travaux et les conditions précaires qui conditionnent ses recherches sont maintenant connus au plus haut niveau. En 1907, le préfet de Vaucluse, Belleudy, déclare publiquement être affligé de voir « un aussi grand esprit, un tel savant, un pareil maître de la littérature française » aussi peu aidé. Il intervient auprès du ministre Gaston Doumergue[54] qui accorde à Fabre une allocation de 1 000 francs « sur le crédit des encouragements aux gens de lettres »[55]. Peu satisfait, le préfet revient à la charge lors de la session du Conseil Général de Vaucluse, en août 1908. L'assemblée décide de lui verser une rente annuelle de 500 francs « en hommage public rendu à sa haute science et à son excessive modestie ». De plus est mis à sa disposition l'appareillage du laboratoire départemental de chimie agricole qui était inemployé et qui devait être vendu[56].

« Ses livres ont été mon enchantement pendant une bien longue convalescence[51]. »

C'est en 1907 que des liens se créent puis qu'une amitié s'installe entre Fabre et son disciple le docteur Legros, député de Loir-et-Cher. Celui-ci décide de le faire connaître du monde entier et rédige en 1910 une première biographie illustrée de 112 pages, Jean-Henri Fabre, naturaliste, puis une seconde en 1912, richement documentée par la correspondance de Fabre : La vie de J.-H. Fabre, naturaliste, ouvrage qui va être traduit dans de nombreuses langues, la version anglaise paraissant dès 1913.

Le docteur est aussi à l'origine de l'idée de célébrer son jubilé. Pour ce faire, il réussit à réunir autour de lui des personnalités comme Henri Poincaré, Edmond Rostand, Romain Rolland et Maurice Maeterlinck, tous admirateurs de Fabre. Le jour de la cérémonie, le , Edmond Perrier, de l'Institut, lui remet une plaquette d'or sur laquelle avait été gravé au recto le portrait du maître et au verso une composition représentant son œuvre, son village de Sérignan et le Ventoux. Edmond Rostand, qui n'a pu être sur place, envoie un message :

« Empêché de venir au milieu de vous, je suis du meilleur de mon cœur avec ceux qui fêtent aujourd'hui un homme admirable, une des plus pures gloires de France, le grand savant dont j'admire l'œuvre, le poète savoureux et profond, le Virgile des insectes, qui nous a fait agenouiller dans l'herbe, le solitaire dont la vie est le plus merveilleux des exemples de sagesse, la noble figure qui, coiffée de son feutre noir, fait de Sérignan, le pendant de Maillane[57]. »

C'est justement au cours de l'année 1913 que, se rendant à Maillane pour saluer Frédéric Mistral, le président de la République Raymond Poincaré apporte l'hommage de la nation à Fabre[24]. Devant une foule immense, il s'adresse à lui en ces termes :

« Ce n'est pas seulement par la patience de vos recherches et la consciencieuse exactitude de vos observations que vous avez donné à l'entomologie et à la science en général une gloire nouvelle. Vous avez mis dans les êtres les plus humbles une attention si passionnée, une pénétration si ardente, un enthousiasme si bienveillant et si compréhensible, que dans les plus petites choses, vous avez fait voir de très grandes et qu'à chaque pas de votre œuvre nous éprouvons la sensation de nous pencher sur l'infini[58]. »

La déclaration de la guerre en 1914, bouleverse à nouveau sa vie. Devenu une nouvelle fois veuf[59], il est à la charge de sa seule fille Aglaé qui s'adjoint pour le soigner la sœur Adrienne, une religieuse de la congrégation de Viviers. Son fils Paul est sur le front, et un an plus tard, Jean-Henri Fabre apprend avec joie qu'il est sain et sauf après la victoire de la Marne.

Contraint depuis des mois de garder le lit à cause de ses crises d'urémie, Jean-Henri Fabre entre en agonie le 7 octobre et s'éteint le , à six heures du soir, âgé de 91 ans. Il est enterré dans la tombe familiale du vieux cimetière de Sérignan. Fabre y avait fait graver deux phrases en latin : « Quos periisse putamus praemissi sunt » (ceux que nous croyons perdus ont été envoyés en avant) de Sénèque et « Minime finis sed limen vitae excelsioris » (la mort n'est pas une fin mais le seuil d'une vie plus haute), de lui-même[60].

.JPG.webp) Sentier de l'Harmas

Sentier de l'Harmas Allée d'accès

Allée d'accès.JPG.webp) Façade de l'Harmas

Façade de l'Harmas.JPG.webp) Salle à manger de l'Harmas de Fabre à Sérignan

Salle à manger de l'Harmas de Fabre à Sérignan

Poète félibre et compositeur

Épris de poésie depuis l'enfance, à l'âge de dix-sept ans, Fabre n'hésita pas à sacrifier ses trois francs durement gagnés pour l'achat des Poésies de Jean Reboul[61]. L'année suivante, il publie un premier poème dans L'indicateur d'Avignon du , suivi du commentaire : « Ces vers, qui annoncent d'heureuses dispositions pour la poésie, sont d'un jeune homme de dix-sept à dix-huit ans, élève de l'École normale d'Avignon. » Il a vingt et un ans quand L'Écho du Ventoux du publie son poème Les Fleurs, puis Ce que donne l'or, bientôt suivi d'une série de poèmes sur la nature, dont Les Mondes paru dans le Mercure Aptésien le , remarqué par Camille Flammarion[62].

En 1854, le Docteur Barjavel de Carpentras, « érudit bibliophile », cherche à faire publier le poème Arytmos de Fabre, mais n'y parvient pas. Il en avait pourtant déjà rédigé un commentaire, qui devait figurer en tête du poème, dans lequel il loue les qualités littéraires du naturaliste : « M. Jean-Henri Fabre, auteur de l'ode remarquable qu'on va lire, n'en est pas, comme poète, à son coup d'essai. Déjà, il y a plusieurs années, son talent littéraire, que corroborent aujourd'hui ses nombreuses acquisitions scientifiques, s'était dévoilé par diverses productions qui étincellent comme des diamants de la plus belle eau »[63].

Dès 1868, Fabre se lie avec Joseph Roumanille, fervent admirateur de ses cours du soir, lequel lui présente ensuite son élève Frédéric Mistral. Ce dernier l'invite à rejoindre le Félibrige et à publier ses poèmes sous le nom de « Felibre di Tavan » (le Félibre des Hannetons)[26]. En 1909, Roumanille édite un recueil de 21 poésies de Fabre en provençal, avec traduction française en regard : Oubreto Prouvençalo dóu Felibre di Tavan et dont le titre complet était : Oubreto Prouvençalo dóu Felibre di Tavan, rambaiado pèr J.H. Fabre[64], (Œuvrettes Provençales du Félibre des Hannetons recueillies par J.-H. Fabre), Avignon, Roumanille, 1909. Il est élu Majoral du Félibrige (Cigalo de Carcassouno, o de l'Amourié) en 1909

Un recueil de soixante-six poésies, écrites à ses brèves heures de loisir entre 1842 et 1908, dont une série de vingt-six avec pièces musicales composées par Fabre lui-même sur le petit harmonium de l'Harmas, a été publiée pour le centenaire du félibrige chez Delagrave en 1925, puis rééditée en 1980 chez Marcel Petit, Raphèle-lès-Arles : Poésies françaises et provençales de Jean-Henri Fabre, recueillies en édition définitive du Centenaire par Pierre Julian[65].

Pour Revel, qui consacre une biographie à celui qu'il appelle, selon le mot de Victor Hugo, l’« Homère des insectes », « toute l'œuvre de Fabre », et non plus seulement ses poèmes, « est imprégnée de cette humanité virgilienne qui fait frémir les Géorgiques et l’Énéide »[66].

Homme de sciences

Jean-Henri Fabre entretient une correspondance avec Stuart Mill, Joseph Roumanille et Frédéric Mistral, mais surtout avec Charles Darwin, dont il n'admet pas la théorie de l'évolution. En effet, ce concept va à l'encontre des idées véhiculées par la religion encore très présente à cette époque. Fabre lui-même sera influencé dans ses analyses et ses écrits par la religion.

En 1859, soit vingt ans avant la parution des Souvenirs, Darwin, qui avait déjà pressenti son génie, le cite dans l’Origine des espèces et le sacre « inimitable observer » (observateur incomparable)[67].

On trouve au chapitre VII de la série II des Souvenirs, intitulé Nouvelles recherches sur les chalicodomes, un témoignage de l'estime que Fabre avait pour Darwin[68] :

« Ce chapitre et le suivant devaient être dédiés, sous forme de lettre, à l'illustre naturaliste anglais qui repose maintenant à Westminster, en face de Newton, à Charles Darwin. Mon devoir était de lui rendre compte du résultat de quelques expériences qu'il m'avait suggérées dans notre correspondance, devoir bien doux pour moi, car si les faits, tels que je les observe, m'éloignent de ses théories, je n'ai pas moins en profonde vénération sa noblesse de caractère et sa candeur de savant. Je rédigeais ma lettre quand m'arriva la poignante nouvelle : l'excellent homme n'était plus ; après avoir sondé la grandiose question des origines, il était aux prises avec l'ultime et ténébreux problème de l'au-delà. Je renonce donc à la forme épistolaire, contresens devant la tombe de Westminster. Une rédaction impersonnelle, libre d'allures, exposera ce que j'avais à raconter sur un ton plus académique. »

Au début des années 1920, Étienne Rabaud, professeur à la Faculté des sciences de Paris, dans un livre intitulé Fabre et la science, l'accusa d'avoir refusé le transformisme, manqué d'originalité et eu une trop grande tendance à généraliser. Lui reprochant par la même occasion des observations assez approximatives, il alla jusqu’à affirmer que des dix volumes des Souvenirs entomologiques, il ne restait que quelques dizaines de pages utiles[69].

Jean-Henri Fabre a été à nouveau mis en cause par Patrick Tort dans son ouvrage : Fabre le miroir aux insectes[70], livre qui se veut démystificateur de la légende de celui que Victor Hugo avait surnommé « l'Homère des insectes». L’auteur, spécialiste du darwinisme, est aussi le fondateur en 1998 de « l'Institut Charles-Darwin international ». L’accueil de cet ouvrage a été très mitigé. Pour un critique[71], cet auteur donne l'impression de fouiller partout pour systématiquement tout dénigrer. Il constate que ce livre commence avec peu d'élégance — personne ne pouvant défendre Fabre dans ses attaques contre la théorie de l'évolution — car en définitive Patrick Tort ne relève pas tant que cela d'incorrections et d'erreurs de l’entomologiste. Quant à Alain Prévot, auteur d'un suivi éditorial du livre de Tort, il dénonce, avec l'auteur de Fabre, le miroir aux insectes, la sainteté supposée de Fabre[72], et s’étonne de constater que « l’homme des insectes conserve pourtant ses adeptes enthousiastes, ses cultes régionaux et ses célébrations jubilaires — en Aveyron, en Provence, à Paris, au Japon et ailleurs. » Il salue dans cet ouvrage le premier « livre consacré à une analyse scientifique et critique de l’œuvre et de la doctrine naturalistes » de celui qu’il appelle le « savant occitan »[73].

L’étude d’Eileen Crist[74], professeur assistant au Centre des Études interdisciplinaires de l’Institut polytechnique de Virginie, mérite également d'être mentionnée, tout d’abord parce qu’elle est écrite dans un pays, les États-Unis d'Amérique, où le néo-créationnisme connaît un très fort succès sous le camouflage de l’Intelligent Design (le dessein intelligent). Elle met l'accent sur la vision des naturalistes de la fin du XIXe siècle Jean Henri Fabre et George et Elizabeth Peckham[75] face au monde animal.

Appliquant une méthode que les spécialistes des sciences sociales appellent Verstehen[76], ils n’ont, d'après elle, vu à travers l'action de l'animal qu’un moyen de justifier et prouver leurs opinions subjectives. Leurs présuppositions naturalistes sont analysées sans complaisance et leurs effets sur la description comportementale des animaux dénoncés clairement. On peut reprocher beaucoup de choses à Fabre, mais pas sa solitude, sa pauvreté, son labeur quotidien et ses épreuves[77]. Vivant dans un département qui subit simultanément trois graves crises agricoles, la disparition de la culture du ver à soie et de la garance, ainsi que la destruction de son vignoble par le phylloxéra, sa vie de chercheur reflète ce marasme économique. De plus, comme l’explique Jean-Marc Drouin, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, il est à « l’articulation de deux époques : par son refus du darwinisme, il clôt une époque révolue, celle où le dogme de la fixité des espèces pouvait encore se glisser dans les interstices de l’histoire naturelle ; par ses observations de terrain, il participe à la construction d’une approche scientifique des comportements animaux, et contribue à ouvrir une époque nouvelle »[78].

Charles Darwin est persuadé que la démonstration de la génération spontanée sera favorable à sa théorie de l'évolution[79]. Quant à Louis Pasteur, il ne se réfère jamais à Lamarck et ne cite qu’une seule fois les travaux de Darwin en 1879. Par ailleurs, tous les grands pastoriens d’alors — Flourens et Milne Edwards en particulier — sont anti-darwiniens[80]. Déjà en 1973, un entomologiste comme Lucien Chopard considérait que l’œuvre de Fabre avait été très injustement attaquée[81] : « Ce que l’on peut reprocher à Fabre, c’est d’avoir, sous le mauvais prétexte de l’isolement, voulu ignorer systématiquement ce qui avait été fait avant lui. Mais son œuvre reste pleine d’observations exactes, et il semble bien que ce soit lui qui, le premier, a signalé les hypermétamorphoses. Quant à son style, qui lui a bien souvent été reproché, il oblige le naturaliste, qui ne cherche que le fait brutal, à lire quelques pages qui lui paraissent inutiles, mais il a aussi permis à des milliers de lecteurs d’entrer agréablement dans le monde des insectes »[82]. Certains[83] ne peuvent pas comprendre l’opposition de Jean-Henri Fabre à la théorie de l'évolution, du fait de sa popularité d’auteur naturaliste et de pédagogue des sciences. Tout en regrettant ou pas, le climat religieux qui a entouré la glorification de son œuvre depuis le début du XXe siècle, d’autres lisent encore ses ouvrages avec toujours autant de plaisir en découvrant un merveilleux conteur de la vie des insectes et en lui pardonnant sa mauvaise foi et son parti-pris évidents. C’est à ces interrogations que répond Jean-Marc Drouin :

« Les Souvenirs entomologiques occupent une place centrale dans les textes de langue française sur les insectes. Dans ces dix volumes, se croisent une tradition littéraire informée sur la science et une tradition scientifique soucieuse du bien dire. Rétrospectivement, il est significatif que ceci se fasse à propos des insectes, qui, par leur nombre et leur rôle dans les écosystèmes, constituent une pièce maîtresse de la biodiversité. Enfin la popularité des Souvenirs entomologiques oblige à nous interroger sur la fascination — mêlée de répulsion — qu’exerce sur beaucoup de lecteurs le monde des insectes. Peut-être parce que les insectes, à la fois proches et étranges, constituent les plus petits acteurs dans lesquels nous pouvons être tentés de projeter nos rapports sociaux et affectifs, nos tâches et nos peines »[78].

Jean-Henri Fabre demeure donc encore, près d'un siècle après sa mort, une référence en matière d'observation du monde des insectes, tant pour le spécialiste que pour l'amateur. On comprend pourquoi en 1911, Edmond Rostand lui consacra une série de huit sonnets : « Fabre des insectes »[84] - [85]. Pourquoi aussi, toujours en France, Henri Diamant-Berger en 1951 a réalisé Monsieur Fabre[86], qu'un timbre-poste de France à son effigie à la valeur faciale de 12 f. gravé par Robert Cami a été mis en vente le [87] ou encore que le dessinateur Gotlib l'a représenté dans son œuvre, mais c'est au Japon, où de nombreuses publications[88] et des expositions lui ont été consacrées[89] qu'il connaît une grande popularité. La visite de l'Harmas de Sérignan semble faire partie de l'itinéraire culturel de certains touristes japonais. En URSS, l'entomologiste Nikolaï Plavilchtchikov a popularisé son œuvre pour des générations de lecteurs.

Le docteur Georges-Victor Legros, dans sa première biographie[90], écrit que sa devise aurait pu être De fimo ad excelsa, du bas vers la perfection. C'est peut-être cette attitude de Jean-Henri Fabre, alliant la rigueur de la morale confucianiste, à la souplesse quasi-shintoïste de la conscience des lois de la nature, qui explique l'admiration dont il est l'objet en Extrême-Orient et particulièrement au Japon. 2007 a été l'année du centenaire des Souvenirs entomologiques. Pour célébrer cet anniversaire particulier, la maison d'édition sud-coréenne Hyeonamsa a entrepris la traduction de l'œuvre intégrale de Jean-Henri Fabre ainsi que de la biographie d'Yves Delange.

Thèses et publications scientifiques

Docteur ès-Sciences, ses recherches touchent à l'entomologie, la botanique, la chimie organique, la mycologie et la biologie :

- Thèse de Doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Paris en 1855 (Imprimerie de L. Martinet, Paris, 1855) :

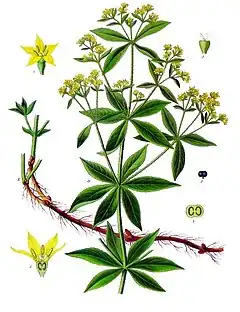

Botanique

La botanique occupe une place non négligeable dans l'œuvre de Jean-Henri Fabre[93]. Son carnet de notes, qui ne le quitte pas, est émaillé de diagrammes de fleurs et d'observations originales, notamment sur les aspects dynamiques des végétaux et leur écologie : il étudie les mouvements des étamines des Opuntia, ceux des vrilles des Cucurbitacées, la germination des Ophrys (orchidées)[94] et les parties hypogées (souterraines) des Vesces.

- Observations sur les fleurs et les fruits hypogés de Vicia amphicarpa, Paris (1855), Bulletin de la Société Botanique de France 1 ;

- Sur la nature des vrilles des Cucurbitacées, Paris (1855), Bull. Soc. Bot. France 2 ;

- Recherches sur les tubercules de l'Himantoglossum Hircinum, Paris, L. Martinet, (lire en ligne)

- De la germination des Ophrydées et de la nature de leurs tubercules, Paris (1857), Annales des sciences naturelles et de zoologie, 4e série, tome V (3) ;

L’œuvre mycologique de J.-H. Fabre

Jean-Henri Fabre est également mycologue[95] : l'intérêt qu'il a porté aux champignons a été occulté par l'envergure et le renom de son œuvre entomologique. Il s'intéresse aux champignons dès sa prime jeunesse, comme il le raconte au soir de sa vie, dans les Souvenirs :

« Le sol est matelassé de mousse. Dès les premiers pas sur le moelleux tapis, un champignon est aperçu, non étalé encore et pareil à un œuf laissé là par quelque poule vagabonde. C'est le premier que je cueille, le premier qu'entre mes doigts je tourne et je retourne, m'informant un peu de sa structure avec cette vague curiosité qui est l'éveil de l'observation. […] Bientôt d'autres sont trouvés, différents de taille, de forme, de coloration. C'est vrai régal pour mes yeux novices. Il y en a de façonnés en clochette, en éteignoir, en gobelet ; il y en a d'étirés en fuseau, de creusés en entonnoir, d'arrondis en demi-boule. J'en rencontre qui, à l'instant, se colorent de bleu ; j'en vois de gros qui s'effondrent en pourriture où grouillent des vers. » « D'autres, configurés en poires, sont secs et s'ouvrent au sommet d'un trou rond, sorte de cheminée d'où s'échappe un jet de fumée lorsque, du bout du doigt, je leur tapote le ventre. Ce sont les plus curieux. J'en remplis ma poche pour les faire fumer à loisir, jusqu'à épuisement du contenu, qui se réduit enfin en une sorte d'amadou […]. « Mes visites au bois de hêtres se répétant, je parvins à répartir mes trouvailles en trois catégories. Dans la première, la plus nombreuse, le champignon avait le dessous garni de feuillets rayonnants. Dans la seconde, la face inférieure était doublée d'un épais coussinet criblé de trous à peine visibles. Dans la troisième, elle était hérissée de menues pointes pareilles aux papilles de la langue du chat. Le besoin d'ordre pour venir en aide à la mémoire me faisait inventer une classification. « Bien plus tard me tombèrent entre les mains certains petits livres où j'appris que mes trois catégories, étaient connues ; elles avaient même des noms latins, ce qui était loin de me déplaire. […]. « Les mêmes livres me dirent le nom de celui qui m'avait tant amusé avec sa cheminée, fumante. Cela s'appelait Vesse-de-loup. Le terme me déplut ; il sentait la mauvaise compagnie. À côté se trouvait une dénomination plus décente : Lycoperdon ; mais ce n'était qu'apparence, car les racines grecques m'apprirent un jour que Lycoperdon signifie précisément vesse-de-loup [ pet silencieux et nauséabond]. L'histoire des plantes abonde en termes qu'il n'est pas toujours convenable de traduire. Legs des anciens âges moins réservés que le nôtre, la botanique a bien des fois gardé la brutale franchise des mots bravant l'honnêteté. » (Série X, Souvenirs d'enfance.)[96]

Publications en mycologie

En tant que naturaliste, la première publication mycologique de Jean-Henri Fabre traite de la luminescence de l'agaric de l'olivier, sous le nom latin en vigueur à l'époque de Pleurotus phosphoreus (nom actuel = Omphalotus olearius). Ce travail ne présente plus aujourd'hui qu'un intérêt historique, mais ce phénomène de luminescence a constitué une de ses préoccupations. Malgré ses efforts, le fondement de l'énigme demeure :

« On aimerait à connaître la substance oxydable qui donne à l'Agaric de l'olivier sa blanche et douce luminosité, pareille à des reflets de pleine lune. […] Ces recherches de chimie patiente me tenteraient, si mon rudimentaire outillage, et surtout la fuite irréparable des longs espoirs me le permettaient. Il n'est plus temps, la durée manque. » (Série X, Mémorable leçon.)

- Sur la phosphorescence de l'agaric de l'olivier; Note de M. Fabre présentée par M. Ad. Brongniart, Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, juillet-décembre 1855, (Tome XLI) p. 1245 ;

- Recherche sur les causes de la phosphorescence de l'agaric de l'olivier, Annales des sciences naturelles et de zoologie, 4e série, tome IV, Cahier no 3, Paris (1856)[97] ; réédition Imprimerie de L. Martinet ;

La seconde publication est un rapport rédigé à la demande du marquis des Isnards, président de la Société d'Agriculture et d'Horticulture du Vaucluse, qui faisait appel à la fois à ses compétences entomologiques et à ses connaissances mycologiques.

- Notes sur le mode de reproduction des truffes, Bulletin de la Société d'Agriculture et d'Horticulture de Vaucluse, Avignon (séance du 1857) ;

Ce rapport de vingt-trois pages réfute l'éventualité d'une « génération spontanée » et devient un véritable réquisitoire contre les idées avancées par °[98], lesquelles trouvaient un accueil favorable dans le grand public et les « Salons » de cette époque. Aussi, l'avocat polémiste Jacques de Valserres, irrité de voir l'Académie des Sciences rejeter la théorie de la « mouche truffigène [99] », pour laquelle il a pris parti, écrit de 1857 à 1868 une série d'articles polémiques dans La Presse, Le Constitutionnel et La Gazette des campagnes, puis en 1874, un petit livre accusant d'emblée l'Académie d'obscurantisme et de parti pris : « Je compte développer mon système dans plusieurs conférences, ce qui me permettra de démontrer jusqu'à l'évidence la vérité des nouvelles doctrines et faire voir toute l'absurdité des doctrines vermoulues de l'Académie... Au reste, les derniers écrivains de la truffe, bien qu'ils soient devenus membres de l'Académie des sciences, laissent percer le petit bout de l'oreille » (Valserres, Culture lucrative de la Truffe par le reboisement, Paris, 1874.)

Et Valserres d’attaquer vertement Tulasne, puis « un enfant terrible de la science, apprenti académicien, M. Fabre, professeur d’histoire naturelle au lycée d’Avignon ». Bien que Valserres ait réitéré ses positions polémiques deux ans plus tard dans un second opuscule, Jean-Henri Fabre n’a jamais évoqué ces violentes attaques personnelles : il a quitté Avignon pour se retirer à Orange où ces querelles ne l’intéressaient plus.

Ce sera le prélude de ses études sur les rapports entre insectes et champignons, mais il faudra attendre le séjour à Orange, et surtout la retraite à Sérignan, pour que se concrétise sa véritable œuvre mycologique, sans incidences entomologiques, qui fait l'objet de deux publications :

- Essai sur les Sphériacées du département de Vaucluse, Annales des Sciences Naturelles,6e série, Botanique, t. IX, p. 66-118, 6 planches en couleurs, (1878) (la date réelle de publication est postérieure puisque la préface de Fabre, p. 66-68 s'achève par : Sérignan, (1879)).

- Essai sur les Sphériacées du département de Vaucluse, Annales des Sciences Naturelles,6e série, Botanique, t. XV, p. 31-69, 3 planches en couleurs, (1883) (la préface, p. 32 s'achève par : Sérignan, 1er août (1882)) ;

La première publication rassemblait les éléments d'une Flore de Vaucluse envisagée en 1869 par Stuart Mill, dont Jean-Henri Fabre s'était engagé à rédiger la partie traitant des plantes cryptogames[100]. Cette œuvre a souffert d'un manque de bibliographie, malgré les dons et prêts d'ouvrages des botanistes Théodore Delacour et Eugène Gaudefroy[101].

- Insectes et champignons, Souvenirs entomologiques, Xe série, chapitre XX (1907)[102].

Interpelé par la polémique de la « mouche truffigène », l'entomologiste et le mycologue qu'il était, s'est naturellement intéressé aux rapports entre les insectes et les champignons, à commencer par les insectes inféodés aux truffes et autres champignons souterrains :

« Le plus intéressant des coléoptères mangeurs de champignons est le Bolbocère (Bolboceras gallicus Muls.). J'ai dit ailleurs sa façon de vivre, sa chansonnette pépiement d'oisillon, ses puits verticaux, creusés à la recherche d'un champignon souterrain (Hydnocystis arenaria Tul.), son habituelle nourriture. Il est aussi fervent amateur de truffes. Je lui ai pris entre les pattes, au fond de son manoir, une vraie truffe de la grosseur d'une noisette, le Tuber Requienii Tul. J'ai essayé de l'élever afin de connaître sa larve ; je l'ai établi dans une ample terrine pleine de sable frais et surmontée d'une cloche. Les Hydnocystes et les Truffes me manquant, je lui ai servi divers champignons de consistance un peu ferme comme le sont ceux de son choix. Il a tout refusé, : Helvelles et Clavaires, Chanterelles et Pezizes.

Avec un Rhizopogon, sorte de petite pomme de terre fungique, fréquente dans les bois de pins à une médiocre profondeur, souvent même à la superficie, le succès a été complet. J'en avais répandu une poignée sur le sable de ma terrine d'éducation. A la nuit close, bien des fois j'ai surpris le Bolbocère qui sortait de son puits, explorait la nappe sablonneuse, choisissait une pièce non trop grosse pour ses forces et doucement la roulait vers son domicile. Il rentrait chez lui en laissant sur le seuil de sa porte, en manière de clôture, le Rhizopogon trop gros pour être introduit. Le lendemain, je retrouvais la pièce rongée, mais seulement à la face inférieure […] Hydnocyste, Truffe et Rhizopogon sont jusqu'ici les seuls aliments que je lui connaisse. » Série X, « Insectes et champignons » chapitre XX (1907)[102].

En dehors des champignons souterrains, Jean-Henri Fabre a également minutieusement étudié les comportements de ces concurrents légitimes qui envahissent « nos » champignons avant même que nous puissions les récolter : les larves et asticots.

« L'insecte, à l'état de larve surtout, est l'exploiteur par excellence des champignons.[…] En tête des coléoptères amateurs de champignons, je placerai un Staphylin (Oxyporus rufus Lin.), joliment costumé de rouge, de bleu et de noir. En société de sa larve, cheminant à l'aide d'une béquille dressée sur l'arrière, il fréquente l'Agaric du peuplier (Pholiota aegerita Fries). C'est un spécialiste à régime exclusif. Fréquemment je le rencontre, soit au printemps, soit en automne, et jamais autre part que sur ce champignon.

« Il a du reste bien choisi sa part, le gourmet. L'Agaric du peuplier est un de nos meilleurs champignons, malgré sa coloration d'un blanc douteux, sa peau fréquemment craquelée, ses lames souillées de brun-roux à l'émission des spores. Ne jugeons pas des gens sur l'apparence ; des champignons non plus. Tel superbe de forme et de couleur est vénéneux, tel autre de pauvre aspect est excellent.

« Mentionnons après l'Arion, le mollusque goulu qui s'attaque lui aussi à la plupart des champignons de quelque volume. Il s'y creuse des niches spacieuses où le béat consomme. Peu nombreux en comparaison des autres exploiteurs, il s'établit ordinairement solitaire. Il a pour mâchoire un vigoureux rabot qui fait d'amples vides dans la pièce attaquée. C'est lui dont les dégâts sont les plus apparents.

« Or tous ces grignoteurs se reconnaissent à leurs reliefs de table, miettes et vermoulures. Ils creusent des galeries à parois nettes, ils font des entailles, des érosions sans bavures, ils travaillent en découpeurs. Série X, Insectes et champignons. » chapitre XX (1907)[102].

Aquarelles de champignons

Jean-Henri Fabre a consacré sept années de sa vie à l’étude des champignons du mont Ventoux et aux spécimens envoyés par son fils, Émile Fabre. Alors que ses dessins d'insectes sont peu nombreux, il réalisa près de 700 planches de champignons de format 35×25, qui, « de l'avis d'éminents mycologues, montrent une précision scientifique de haut niveau et, sur le plan esthétique, constituent des œuvres d'art non moins remarquables »[103]. Ces aquarelles ont été retrouvées dans les greniers de l'Harmas en 1955 par son petit-fils. Elles figurent des espèces communes, mais aussi de nombreuses espèces méditerranéennes rares ou peu connues. Ces planches n'ont pas été publiées du vivant de Jean-Henri Fabre, privant la mycologie méditerranéenne d'une contribution qui aurait sans aucun doute fait sensation à l'époque. Elles ont suscité l'intérêt du mycologue Roger Heim[104].

Le grand souci de Jean-Henri Fabre avait été de préserver ce trésor pour les générations futures car il craignait de le voir disparaître après sa mort[105].

Il n'en a heureusement rien été. Un tiers d'entre elles sont exposées au musée de l'Harmas, tandis qu'elles connaissaient une publication progressive : quelques planches en 1957[106], quarante-neuf en 1978[107], puis 221 en 1991 dans Champignons de Jean-Henri Fabre[108], suivie d'une adaptation japonaise[109] en 1993.

C'est d'ailleurs pour sauver cette collection qu'a eu lieu la seule et unique visite de Frédéric Mistral à l'Harmas[51]. Le Prix Nobel de littérature — le poète de Maillane l'avait obtenu en 1904 — se rend à Sérignan au cours du printemps 1908, alerté par le désir qu'a le savant de vendre ses aquarelles sur les champignons[51]. Jean-Henri Fabre lui propose de s'en rendre acquéreur pour le Museon Arlaten que le fondateur du Félibrige fonde à Arles grâce à l'argent du prix. Une lettre de Fabre datée du confirme à Mistral cette proposition mais la réponse lui enlève ses illusions[110]. Le poète, ému par sa détresse financière, lui propose alors une solution. Un riche mécène du nom de Mariani est prêt à lui offrir 10 000 francs or pour ses aquarelles. La transaction ne se fait pas et Mistral écrit alors, dans les colonnes du journal Le Matin, un grand article dans lequel il dénonce la misère qui accable le savant. La mobilisation de tous ses amis et admirateurs qui suivit a permis, grâce à la pugnacité du docteur Legros, la vente, au cours de la seule année 1910, de plus de ses livres qu'en 20 ans[111]. Cela lui accorda assez de revenus afin que, aidé également par les allocations que reçoit le naturaliste, dont les successifs Prix Gegner[112] qui lui sont décernés par l'Académie des Sciences de 1903 à 1909 et de 1911 à 1914, il puisse conserver ses aquarelles.

Plusieurs de ces aquarelles ont disparu de l'Harmas. Certaines réapparaissent, parfois dans des lieux inattendus, comme les dix-neuf qui ont été vendues aux enchères par Christie's, à Londres, le .

De nos jours, ces aquarelles de champignons sont reconnues comme des œuvres d'art, et Fabre comme un peintre à part entière. C'est à ce titre qu'il figure dans la dernière édition du plus important dictionnaire consacré aux artistes[113].

Chimie

La compétence de Jean-Henri Fabre en chimie fut confirmée en remportant le premier prix au concours ouvert sur la recherche des altérations frauduleuses de la garance.

- Mémoire sur la recherche des corps étrangers introduits frauduleusement dans la garance en poudre et dans ses dérivés, Avignon (1859), Impr. Bonnet fils[114] ;

- Brevets sur la garancine, colorant extrait de la racine de garance :

- Description du perfectionnement apporté par le soussigné au procédé de fabrication de la Garancine[115] ;

- Description du procédé par lequel on transforme la fane de Garance en une matière tinctoriale identique à celle de la racine de la même plante[116] ;

- Description du procédé propre à réduire la quantité d'acide dans le traitement des Rubiacées tinctoriales[117] ;

- Nouvel engrais appelé noir de garance, Avignon (1861), Bulletin de la Société d'Agriculture et d'Horticulture de Vaucluse ;

- Rapport sur l’alizarine artificielle de M. Roussin, Bulletin de la Société d'Agriculture et d'Horticulture de Vaucluse, août 1861.

Entomologie

Outre les Souvenirs entomologiques, Fabre a publié les études suivantes :

- Observation sur les mœurs des Cerceris et sur la cause de la longue conservation des Coléoptères dont ils approvisionnent leurs larves, Annales Sc. Nat. Zoologie, 4e série (1855) ;

- Étude sur l'instinct et les métamorphoses des Sphégiens, Annales de Sciences naturelles et de Zoologie, 4e série, tome V (1855) ;

- Recherches sur l'anatomie des organes reproducteurs, et sur le développement des myriapodes, Paris, L. Martinet, (lire en ligne) Texte en ligne disponible sur IRIS

- Recherches sur les tubercules de l'Himantoglossum hircinum, Impr. L. Martinet (Paris), 1855. Texte en ligne disponible sur IRIS

- Notes sur quelques points de l'histoire des Cerceries, des Bembex, des Sitaris etc., Annales Sc. Nat. Zoologie, 4e série, tome VI (1856) ;

- Mémoire sur l’hypermétamorphose et les mœurs des Méloïdes, Annales Sc. Nat. Zoologie, 4e série, tome VII (1857) ;

- Nouvelles observations sur l’hypermétamorphose et les mœurs des Méloïdes, Annales Sc. Nat. Zoologie, 4e série, tome IX (1858) ;

- Étude sur le rôle du tissu adipeux dans la sécrétion urinaire chez les Insectes, Annales Sc. Nat. Zoologie, 4e série, tome XIX 1863 ;

- Insectes coléoptères observés aux environs d'Avignon, impr. F. Seguin aîné, Avignon (1870)[118] ;

- Étude sur les mœurs et la parthénogenèse des Halictes, Annales Sc. Nat. Zoologie, 6e série, tome IX (1879) ;

- Étude sur les mœurs du Phylloxera pendant la période d'août à , Paris (1880) (Académie des Sciences, séance du ).

Souvenirs entomologiques

Œuvre majeure et imposante, avec ses quatre mille pages, publiées en dix séries entre 1879 et 1907, les Souvenirs entomologiques rapportent plus d'un demi-siècle d'études et de descriptions de la vie et des mœurs des insectes, notamment coléoptères et hyménoptères. La rigueur de la méthode scientifique, la recherche sur le terrain et les expérimentations, les réflexions philosophiques, y sont intégrées dans une foule de souvenirs d'enfance, de récits émouvants sur les personnages étranges du monde des insectes, mais aussi les joies de la découverte et les drames de la vie. À la fois, scientifique, poétique et lyrique, l'ensemble constitue un « hymne à la nature et à la connaissance »[119].

- Souvenirs entomologiques - Ire série[120] (1891) - (1879)

- Nouveaux souvenirs entomologiques - IIe série[121] (1882)

- Souvenirs entomologiques - IIIe série[122] (1886)

- Souvenirs entomologiques - IVe série[123] (1891)

- Souvenirs entomologiques - Ve série[124] (1897)

- Souvenirs entomologiques - VIe série[125] (1899)

- Souvenirs entomologiques - VIIe série[126] (1900)

- Souvenirs entomologiques - VIIIe série (1903)

- Souvenirs entomologiques - IXe série (1905)

- Souvenirs entomologiques - Xe série (1907)

Extraits des Souvenirs

- La vie des scorpions (1905)

- La mouche bleue (1907)

- La vie des insectes (1910)

- Mœurs des insectes (1911)

- Les merveilles de l'instinct chez les insectes (1913)

- Le monde merveilleux des insectes (1921)

- La vie des araignées (1928)

- La vie des guêpes (1936)

- Scènes de la vie des insectes (1933)

Écrivain pédagogue

Jean-Henri Fabre a fait œuvre de pédagogue en rédigeant de nombreux ouvrages scolaires dans plus de dix matières. Mais c'est surtout en publiant ses Souvenirs entomologiques, totalisant quatre mille pages publiées en dix séries de 1879 à 1907, qu'il a sensibilisé le grand public au monde et à la vie des insectes. Traduits dans quinze langues et cités dans les manuels scolaires de nombreux pays, notamment au Japon, les Souvenirs entomologiques ont été réédités en 1989 en deux volumes dans la collection « Bouquins » chez Robert Laffont. Pour l'éditeur, ces souvenirs « constituent une œuvre exceptionnelle, à la fois sur les plans littéraire et scientifique »[127].

Parmi les livres scolaires et lectures destinées à la jeunesse, l'on trouve :

- Chimie agricole (1862)

- La Terre (1865)

- Le Ciel, lectures et leçons pour tous (1867), 8e édition, Delagrave, Paris, 1893[128]

- Histoire de la bûche ; récits sur la vie des plantes (1867), Garnier Frères, Paris

- Le livre d’histoires, récits scientifiques de l’oncle Paul à ses neveux. Lectures courantes pour toutes les écoles (1869), Delagrave, Paris

- Nouvelle arithmétique, à l’usage de tous les établissements de l’instruction publique, avec 1 800 exercices et problèmes variés et gradués (1870), Delagrave, Paris

- Les Ravageurs. Récits sur les insectes nuisibles à l’agriculture (1870), Paris, Delagrave, 1939

- Algèbre et trigonométrie, à l’usage de tous les établissements d’instruction publique, avec 400 problèmes gradués et variés (1872), Delagrave, Paris

- Lectures scientifiques. Zoologie (1872)

- Lectures scientifiques. Botanique (1873)

- Les Auxiliaires, récits de l’oncle Paul sur les animaux utiles à l’agriculture (1873), Delagrave, Paris, 1890

- Aurore, cent récits sur des sujets variés, lectures courantes à l’usage des écoles, Delagrave, Paris, 1874[129]

- Botanique (1874), Éditions Delagrave, Paris

- L'Industrie, simples récits de l’oncle Paul sur l’origine, l’histoire et la fabrication des principales choses d’un emploi général dans les usages de la vie. Lectures courantes à l’usage de toutes les écoles (1875), Delagrave, Paris. Texte en ligne disponible sur IRIS

- Les Serviteurs (1875)

- La plante leçons à mon fils sur la botanique (1876), Librairie Charles Delagrave, Paris

- Notions d'histoire naturelle: physiologie, zoologie, botanique, géologie (1880), Éditions Delagrave, Paris

- Le Ménage, causeries d’Aurore avec ses nièces sur l’économie domestique. Lectures courantes à l’usage des écoles de filles (1889), (2e édition), Delagrave, Paris

- Le Livre des Champs, entretiens de l’oncle Paul avec ses neveux, sur les choses de l’agriculture (1879), Éditions Delagrave, Paris

- Les Petites filles, premier livre de lecture à l’usage des écoles primaires (1880), Éditions Delagrave, Paris

- Cours de mécanique (1880), Éditions Delagrave, Paris

- La Chimie de l’oncle Paul (1881)

- Notions élémentaires de physique à l’usage de l’enseignement primaire et des classes élémentaires (1881), Éditions Delagrave, Paris

- Les Inventeurs et leurs inventions, histoire élémentaire des principales découvertes dans l’ordre des sciences physiques (1881), Éditions Delagrave, Paris

- Lectures sur la Botanique (1881), Éditions Delagrave, Paris

- Lectures sur la Zoologie (1882), Éditions Delagrave, Paris

- Éléments usuels des sciences physiques et naturelles à l'usage des écoles primaires, conformément au programme du , Éditions Delagrave, Paris, 1883-1884

- Zoologie (1884)

- Histoire naturelle, ouvrage conforme aux programmes officiels pour l’enseignement secondaire (classique et spécial), les écoles normales primaires, les baccalauréats ès lettres et ès sciences (1889), Éditions Delagrave, Paris

- Maître Paul, simples récits sur la science. Lectures courantes pour les écoles normales primaires (1889), Éditions Delagrave, Paris

- La plante : leçons à mon fils sur la botanique (1892) 4e édition - [130]

- Petite encyclopédie des sciences (6 volumes), Paris, Delagrave :

- Les auxiliaires - Récits de l'oncle Paul sur les animaux utiles à l'agriculture, Librairie Delagrave, Paris, 1894 ( sixième édition)

- Animaux, végétaux et terrains. 30 tableaux muraux imprimés en couleurs. Notices explicatives et descriptives, Éditions Delagrave, Paris, 1901

- Arithmétique agricole théorique et pratiques à l’usage des écoles primaires, avec 600 exercices ou problèmes relatifs à l’agriculture, Éditions Delagrave, Paris, 1901

- La Science de l'oncle Paul. Entretiens familiers sur les animaux, les plantes, les minéraux, le ciel, la terre, l'industrie (1926), Delagrave, Paris

- Réédition (2002). Fabre, Jean-Henri-Casimir. Récits sur les insectes (Les animaux et les choses de l'agriculture, les Ravageurs, les Auxiliaires, les Serviteurs, le Livre des champs, la Chimie agricole), Éditions Actes Sud Thésaurus (1024 p.)

- En collaboration avec Faustino Malaguti :

- Notions de chimie, les sels et les métaux, Paris, 1869 Texte en ligne sur Gallica

- Notions préliminaires de chimie, Paris, 1877 Texte en ligne sur Gallica

- Chimie organique, Paris, 1878 Texte en ligne sur Gallica

Œuvres numérisées par Gallica

Honneurs et distinctions

- Membre d'honneur de la Société d'Entomologie belge (1892)[131]

- Membre de la « Société Entomologique » de Russie, France, Londres et de Stockholm (1902)[132]

- Membre de l'Académie royale des sciences de Suède, récipiendaire de la médaille d'or Linné en 1910[133]

- Membre de l'Institut de Genève en 1910, qui lui décerne un diplôme[133].

- Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur en 1867[134]

- Officier de l'Ordre de la Légion d'honneur en 1910[133]

- Majoral du Félibrige (Cigalo de Carcassouno, o de l'Amourié) en 1909

- Médaille d'argent de la Société protectrice des animaux en 1873[135]

- Médaille d'argent de l'Exposition universelle de 1878[136]

- Médaille Mariani en 1911 et hommage de la Société nationale d'Agriculture et de la Société d'acclimatation[137]

- Prix Thore en 1866, de l'Académie française[138]

- Prix Dollfus décerné en 1887 par la « Société entomologique de France »[139]

- Prix Petit-Dormoy en 1889, attribué par l'Académie des sciences[140]

- Chaque année, de 1903 à 1914, il obtient le prix Gegner de l'Académie des sciences[141]

- Prix Montyon de l'Académie française en 1903[142],

- Prix Alfred-Née de l'Académie française en 1910[133]

- Proposé, en 1912 et 1914, pour le prix Nobel de littérature[143]

Plusieurs odonymes rappellent son nom, dont :

- à Paris : Rue Jean-Henri-Fabre, dans le XVIIIe arrondissement.

- à Carpentras (Vaucluse) : une cité scolaire porte son nom.

- à Nice (Alpes maritimes) : un collège porte son nom.

- à Avignon : le campus de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse situé dans la zone du technopôle d'Agroparc porte son nom.

Bibliographie générale relative à Jean-Henri Fabre

- Jean-Henri Fabre, Souvenirs entomologiques, volume 1 à 10, de 1879 à 1907.

- Georges-Victor Legros, Jean-Henri Fabre, naturaliste, Éditions Delagrave, Paris, 1910.

- Edmond Perrier, Les travaux de Jean-Henri Fabre, Publications du Museum national d'Histoire naturelle, Paris, 1910.

- Edmond Perrier, Jubilé de l'entomologiste Jean-Henri Fabre, Le Bassin du Rhône, no 6, 1911.

- Edmond Perrier, Notice nécrologique, Compte rendu de l'Académie des sciences, séance du 18 octobre 1915.

- Louis Charasse, Jean-Henri Fabre, Le Bassin du Rhône, no 6, 1911.

- Georges-Victor Legros, La vie de Jean-Henri Fabre, naturaliste, Éditions Delagrave, Paris, 1912.

- Marcel Coulon, Les théories transformistes et J.-H. Fabre, éditions Mercure de France, 1912.

- Étienne Rabaud, Notice nécrologique relative au décès de J.-H. Fabre, Bulletin de la Société Entomologique de France, séance du 13 octobre 1915.

- Jules Charles-Roux, J.-H. Fabre en Avignon, A. Lemerre, 1913 ; rééd. par Petit, édit. culture provençale et méridionale, Raphèle-les-Arles, 1988.

- Augustin Fabre, Sur les sommets - Les dernières années de Jean-Henri Fabre l’entomologiste, Imprimerie Carrère, 1921.

- Augustin Fabre, The life of Jean Henri Fabre: the entomologist, 1823–1910. B. Miall, translator. Dodd, Mead, New York, New York, USA, 1921.

- J.-G Millet, En lisant Fabre, le « Virgile des insectes » Paris, 1922, 240 pages.

- Marcel Coulon, J.-H. Fabre, Les Nouvelles Littéraires, .

- Marcel Coulon, J.-H. Fabre, Darwin, Gourmont... et quelques autres, éditions Mercure de France, 1923.

- Marcel Coulon, Le génie de J.H. Fabre, éditions du Monde Nouveau, Paris, 1924.

- Marcel Coulon, Les ennemis de J.-H. Fabre et Ferton, éditions du Monde Moderne, Paris, 1925.

- Édouard Bugnion, J-H. Fabre, observateur et expérimentateur, Le Feu, .

- Joseph Poucel, Autour de l'énigme de l'instinct; réponse à une offensive contre le naturaliste J.-H. Fabre, Marseille-Médical no 7, 5 mars 1926[83].

- Augustin Fabre, Jean-Henri Fabre le naturaliste (2 volumes), Imprimerie Carrère, Rodez, 1924, 1929.

- Jean Rostand, Pensées d'un biologiste, Paris, Stock, 1939.

- Laurent Valentin Bugeau, La philosophie entomologique de J.-H. Fabre, Presses Universitaires de France, 1943.

- Édouard Herriot, Jadis, pages 239-242 consacrées à J.-H. Fabre, Flammarion, 1948.

- Émile Revel, J.-H. Fabre, l'Homère des insectes, Éditions Delagrave, Paris, 1951.

- Henri Diamant-Berger et Jack Kirkland, Scénario pour le film « Monsieur Fabre », Éditions Delagrave, Paris, 1951.

- G. Richard, « De J.-H. Fabre à la biologie moderne », Le Courrier rationaliste, 24 avril 1955.

- Jean Rostand, Introduction à Jean-Henri Fabre; souvenir d'un entomologiste, Paris, Club des libraires de France, 1955.

- Jean Rostand, Le droit d'être naturaliste, Paris, Stock, 1963.

- Jean Rostand, Hommage à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de J.-H. Fabre, Publication du Laboratoire d'évolution des êtres organisés, Paris, 12 octobre 1966.

- Philogène , Jean-Henri Fabre (1823-1915), Annales de la Société entomologique du Québec, 1966

- Jean Rostand, Jean-Henri Fabre, Revue de la solidarité n°60, 1967.

- Hilaire Cuny, Jean-Henri Fabre, Choix de textes, bibliographie, illustrations, Paris, Seghers, 1967.

- Jean Rostand, Jean-Henri Fabre, in Hommes de vérité, Paris, Stock, Bibliothèque de l'école des loisirs, 1968.

- Jean et Françoise Fourastié, Les écrivains témoins du peuple, présentation pour des extraits des Souvenirs entomologiques, in J'ai lu l'essentiel, Éditions Flammarion, Paris, 1972.

- Marie Gavalda, Jean-Henri Fabre - Le Virgile des insectes, Les Cahiers rouergats, no 11, 1973.

- Pierre-Paul Grassé, L’œuvre de J.-H Fabre et l'éthologie contemporaine, La Gazette apicole, Montfavet, novembre 1973.

- Jean Rostand, Cet homme fut mon idole! La Gazette apicole, Montfavet, .

- Alin Caillas, J.-H. Fabre, observateur génial, La Gazette apicole, Montfavet, .

- Richard, G., « The historical development of nineteenth and twentieth century studies on the behavior of insects ». Pages 477–502 in R. F. Smith, T. E. Mittler and C. N. Smith, editors. History of entomology. Annual Reviews, Palo Alto, California, US, 1973.

- Jean Théodoridès, Notes sur J.H. Fabre, Revue d'histoire des sciences, 1975[144].

- Claude Nuridsany et Marie Pérennou, Préface à J.-H. Fabre, Souvenirs entomologiques, anthologies, Paris, Hachette, 1980.

- Jean-Pierre Chabanne, Le Collège de Carpentras : quatre siècles d'enfance partagée dans un cadre monacal, l'Accent, Avignon, n° 1106, 1981

- Yves Delange, Jean-Henri Fabre et le don d'émerveillement, Le Figaro, .

- Yves Delange, Jean-Henri Fabre ; quelques aspects connus et moins connus de l'homme et de son œuvre, Feuille d'information de la Société des amis du Museum national d'Histoire naturelle et du jardin des Plantes, Paris, .

- Yves Delange, Album de famille et lieux privilégiés de Jean-Henri Fabre, Éditions Alain Barthélémy et Actes Sud, Arles, 1985. (ISBN 2-86869-036-X)

- Bernard Girerd et Jacky Granier, Sur quelques plantes vauclusiennes récoltées par J.-H. Fabre et conservées au Musée Requien (Avignon), Bull. de la Société d'études de sciences naturelles du Vaucluse, 55e année : 11-20, 1985.

- Yves-Henri et Françoise Allard-Lusinchi, Fabre en compagnie de..., Pampres et Lys, Neuilly-sur-Seine, . —, À propos de champignons, Pampres et Lys, Neuilly-sur-Seine, .

- Peireto Berangier, Si man avien tengu d'alo, [Ses mains ont tenu des ailes : J.-H. Fabre par lui-même], Pampres et Lys, Neuilly-sur-Seine, .

- Yves Delange, Exposition au Centre national de la recherche scientifique, Actes du congrès Jean-Henri Fabre, anniversaire du jubilé, Le Léopard d'or, Paris, 1986.

- Yves Delange, Du scarabé sacré à l'Harmas de Jean-Henri Fabre. Les trésors de l'illustration entomologique, Actes du congrès Jean-Henri Fabre, anniversaire du jubilé , Le Léopard d'or, Paris, 1986.

- Yves Delange, Fabre, l'homme qui aimait les insectes, Éditions Champion-Slatkine, Paris/Genève, 1986, (ISBN 2-05-100733-0) (réédité en 1999 aux Éditions Babel en livre de poche (ISBN 2-7427-2188-6))

- Yves Delange, En guise de postface, Actes du congrès Jean-Henri Fabre, anniversaire du jubilé , Le Léopard d'or, Paris, 1986.

- Yves Delange, Préface à J.-H. Fabre, Les inventeurs et leurs inventions, réimpr. de l'édition de 1881, Éditions Champion-Slatkine, Paris/Genève, 1986

- A. Haskell Jean-Henri Fabre, le poète de la science, Sélection du Reader's Digest, M 2593-475, septembre 1986.

- P. Rassat et F. Forbin de, « l'Exposition [J.-H. Fabre] présentée à la Livrée Ceccano d'Avignon » , Actes du congrès J.-H. Fabre, anniversaire du jubilé, Paris, Le Léopard d'or, 1986.

- Simon Curtis, The philosopher's flowers ; John Stuart Mill as botanist, Encounter, 80 :2, .

- Yves Delange, Préface aux Souvenirs entomologiques I, p. 1-121, Éditions Robert Laffont, Bouquins, Paris, 1989. (ISBN 2-221-05463-6)

- Marc Maynègre, Jean Henri Fabre in De la Porte Limbert au Portail Peint, histoire et anecdotes d’un vieux quartier d’Avignon, Sorgues, 1991, p. 114 à 132, (ISBN 2 9505549 0 3)

- Claude Caussanel, Yves Delange, Patrick Joly et Diane de Margerie, Champignons de Jean-Henri Fabre, 221 aquarelles, Collection Art et nature, Éditions Citadelles & Mazenod, Paris, 1991 (ISBN 2-85-088-037-X)

- ジャン・アンリ・ファーブルのきのこ : 221点の水彩画と解説, Jean-Henri Fabre [画], Claude Caussanel, Patrick Joly [ほか]著, Toshie, Daniel Guez 訳, 同朋舎出版, 1993. (ISBN 4810411540)

- Yves Cambefort, L’œuvre de Jean-Henri Fabre, Éditions Delagrave, Paris, 1999. (ISBN 2-206-00940-4)

- Dominique Autié et Sylvie Astorg, Jean Henri Fabre – Maisons, chemin faisant, Collection « Maisons d’écrivain », Éditions Christian Pirot, 1999. (ISBN 2-86808-136-3)

- Patrick Tort, Fabre le miroir aux insectes, Vuibert/Adapt, (ISBN 2 7117 5350 6) (Vuibert) ; 2 909 680 44 4 (Adapt), 2002.

- Jean-Henri Fabre, Lettres inédites à Charles Delagrave, éditées par Yves Cambefort, Éditions Delagrave, Paris, 2002. (ISBN 2-206-08608-5)

- Yves Cambefort, Jean-Henri Fabre, petite biographie d’un grand naturaliste, Éditions Delagrave, Paris, 2002. (ISBN 2-206-08618-2)

- Madeleine Pinault-Sœrensen (éditrice), De l'homme et des insectes: Jean-Henri Fabre, 1823-1915, Somogy, 2003 [avec des contributions d'Anne-Marie Slézec, Yves Delange, Patrick Tort, Yves Cambefort, Carine Delagrave, Ariane Mercatello].

- Alix Delage, Jean-Henri Fabre : l'observateur incomparable : biographie, Éditions du Rouergue, 2005. (ISBN 2-84156-689-7)

- Études aveyronnaises (Recueil des travaux de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron)

- Naturalists' Portrayals of Animal Life: Engaging the Verstehen Approach, Eileen Crist, Social Studies of Science, Vol. 26, no 4, .

- Les insectes de Jean-Henri Fabre, Les enfants de l'été / Margaret J. Anderson ; ill. Marie Le Glatin Keis ; trad. Roselyne Lombard. Le Pontet : A. Barthélemy, 2004, 111 p. (ISBN 2-87923-178-7)