Foire de Beaucaire

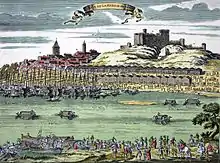

La foire de Beaucaire, aussi appelée Foire de la Madeleine, fondée en 1217, par Raymond VI de Toulouse donna à cette cité du Languedoc rhodanien le statut de « capitale française des marchandises ». Beaucaire tint ce rôle jusqu'à l'avènement du chemin de fer[1].

Importance européenne de la foire

Émile Levasseur, dans son Traité du Commerce en France avant 1789, explique : « Dans le Languedoc du XIIIe siècle, la foire de Beaucaire tenait la tête. Placée au débouché du Rhône, elle attirait les marchands orientaux de Tunis, d'Alexandrie, de Syrie et de Constantinople, les Grecs, les Italiens de Venise et de Gênes ; les Aragonais et les Catalans de Barcelone ; des Portugais, des Anglais, même les Allemands et les marchands de France, venus de tous les points du territoire »[2].

La foire occupait les allées qui s'étendaient le long des rives du Rhône, c'était le Pré de Beaucaire[1]. Au XVIIIe siècle, les premières statistiques indiquent qu'il venait à la foire une moyenne de 100 000 vendeurs et acheteurs par an, en 1769 la fréquentation monta à 120 000 personnes, entre 1789 et 1793, en pleine Révolution, la moyenne ne faiblit pas et oscilla toujours à chaque foire aux alentours de 120 000 entrées. Dans cette période de transition entre l'Ancien Régime et la République, le chiffre des ventes annuelle se situa entre 40 et 46 millions de francs/or. En 1797, le montant des transactions effectuées atteignit le chiffre record de 50 millions de francs/or[2].

Cette même année, le marquis de Sade, voulant renflouer ses finances, partit d'Apt, le 23 juillet pour installer à Beaucaire un stand de loterie. Ce fut un échec total puisqu'aucun billet de tombola ne fut vendu au cours de la foire[3].

« La foire n'est pas encore sur le pont »

Beaucaire et Tarascon étaient reliés par un pont de bateaux sur le Rhône. Lors de la foire de la Madeleine, du 15 au 25 juillet, il était encombré et rendu d'accès difficile par les boutiques et échoppes qui s’y installaient au fur et à mesure de l’arrivée des forains. La locution « La foire n'est pas encore sur le pont » fut popularisée par les riverains qui, traversant le fleuve au commencement de la foire, savaient que ce passage était encore accessible, et signifiait « Nous avons le temps, il est inutile de tant se presser »[4].

La bague de Beaucaire

La grande spécialité de cette foire placée sous le patronage de sainte Madeleine était la bague « Aie », fragile anneau de pâte de verre filé vendu sur le Pré aux XVIIIe et XIXe siècles. Elle signait les amours éphémères le temps d'une foire et devait son nom au petit cri qu'elle arrachait à son porteur lorsqu'elle se brisait[1] - [5].

La peste de 1720

La foire de Beaucaire fut indirectement responsable de la peste de 1720 qui provoqua la mort d'une grande partie de la population dans le sud de la France. Le navire le Grand-Saint-Antoine, commandée par Jean-Baptiste Chataud, accosta à Marseille le . Ce bâtiment transportait des soieries destinée à la foire, par le premier échevin Jean-Baptiste Estelle. Ce dernier fit lever sa patente douteuse pour éviter la quarantaine et débarquer ses marchandises. Celles-ci, contaminées, répandirent la peste qui s'étendit rapidement à la Provence et au Languedoc[6] - [7].

Le trafic sur le Rhône

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le trafic commercial se fit par les carates, spécialement adaptées au halage sur le Rhône, grâce à leur énorme gouvernail qui leur évitaient d'être plaquées sur les rives par le courant[8].

Ces bateaux à fond plat embarquaient leurs marchandises à la foire de Beaucaire et, tirés par un train de chevaux, remontaient le courant jusqu'à Lyon, un périple qui demandait un mois de halage[9].

Notes et références

- Jean-Paul Clébert, op. cit., p. 107.

- Foire de Beaucaire

- Jean-Paul Clébert, op. cit., p. 108.

- La foire n'est pas sur le pont

- Rémy Kerténian, Le bijou provençal, Éditions Aubanel, Avignon, 2003

- Daniel Panzac, Quarantaines et lazarets, Édisud, 1986.

- Collectif, La Muraille de la Peste, Éd. Pierre sèche en Vaucluse / Alpes de Lumières, Saumane / Mane, 1993, (ISBN 2906162256)

- Bruno Eyrier, op. cit., p. 92.

- Bruno Eyrier, op. cit., p. 21.

Annexes

Bibliographie

Par ordre chronologie de publication :

- Charles de Gourcy, (1883-1956), docteur en droit, "La Foire de Beaucaire" étude d'histoire économique, 1911

- (oc) Jean Bessat (ill. Jule Gelin), La fiero de Bèu-Caire : sis ourigino, soun istori, soun negoci, Toulon, Ed. de la Pignato, , 30 p. (OCLC 799089561)

- Pierre Léon, Vie et mort d'un grand marché international. La foire de Beaucaire (XVIIIe-XIXe siècles), 1953 en ligne sur Persée

- Jean-Paul Clébert, Guide de la Provence mystérieuse, Éd. Tchou, Paris, 1972.

- Maurice Contestin et Olivier Lombard, « Développement urbain et grand commerce. Beaucaire ville de foires : Du Moyen Âge à l'époque contemporaine », dans Congrès archéologique de France. 134e session. Pays d'Arles. 1976, Paris, Société française d'archéologie, , 357 p., p. 27-68

- Sous la direction de Jean-Marie Pérouse de Montclos, « Beaucaire. La ville des marchands », dans Le guide du patrimoine Languedoc Roussillon, Hachette, Paris, 1996, 606 p., (ISBN 978-2-01-242333-6), p. 147-149

- Bruno Eyrier, Villeneuve-lès-Avignon, Éd. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire, 2002, (ISBN 2842536754)