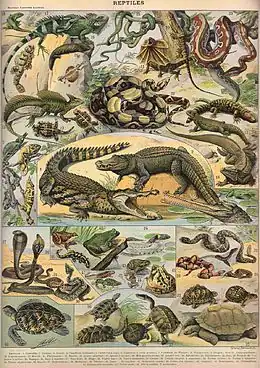

Reptiles

Les Reptiles (Reptilia) sont une classe de vertébrés tétrapodes à température variable (ectothermes) et recouverts d'écailles. Ce taxon de la classification classique inclut des animaux comme les dinosaures non aviens, les Ptérosaures, les Ichthyosaures, les Plésiosaures et les Pliosaures, mais s'est révélé être non pertinent avec l'essor de la cladistique. Son utilisation est de ce fait controversée : depuis l'apparition de la classification phylogénétique, un nombre croissant de chercheurs considèrent que le concept de « Reptiles » ne devrait plus être utilisé dans la classification scientifique des espèces. Il désigne en effet un groupe paraphylétique d'espèces semblables par les caractères de l'ectothermie et des écailles, mais dont les ancêtres communs ont produit une descendance qui ne possède pas ces caractères : les Oiseaux et les Mammifères.

Reptilia

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Sous-règne | Bilateria |

| Infra-règne | Deuterostomia |

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Infra-embr. | Gnathostomata |

| Super-classe | Tetrapoda |

Ordres de rang inférieur

- Crocodilia (alligators, caïmans, crocodiles…)

- Rhynchocephalia (sphénodons)

- Squamata (lézards, serpents…)

- Testudines (tortues)

Dans sa définition classique, les Reptiles sont circonscrits à quatre ordres actuels :

- les Crocodiliens : 30 espèces de crocodiles, gavials, caïmans et alligators ;

- les Rhynchocéphales : 1 espèce actuelle ;

- les Squamates : environ 10 020 espèces de lézards (au sens large), Serpents et Amphisbènes (« lézards-vers ») ;

- les Testudinés : environ 340 espèces de tortues.

Ces lignées sont pourtant plus éloignées entre elles qu'avec d'autres lignées jugées non « reptiliennes ». Par exemple, les crocodiliens sont plus proches des oiseaux — ils partagent notamment la présence d'une membrane nictitante et d'un gésier — qu'ils ne le sont des lézards ou des tortues. De plus, certains groupes fossiles autrefois considérés comme des « reptiles » possèdent des caractéristiques que n'ont pas les reptiles actuels : les ichtyosaures se sont révélés avoir été vivipares ; d'autres tels les ptérosaures étaient velus et enfin les dinosaures ont révélé des formes à température constante (homéothermes) et, parmi eux, les théropodes ont donné naissance aux oiseaux. C'est pourquoi, depuis les années 1980 et l'essor d'une systématique essayant de retracer les relations de parenté entre les organismes, le regroupement des reptiles en tant que taxon a été abandonné, d'abord dans le monde universitaire, puis dans le système scolaire dont l'enseignement primaire et secondaire français. En revanche, il est toujours largement utilisé dans le langage courant et comme une classe pratique dans la systématique évolutionniste, une école de taxinomie aujourd'hui minoritaire, mais toujours active.

L'étude de ces animaux forme une des deux branches de l'herpétologie, l'autre étant l'étude des amphibiens, anciennement rapprochés des reptiles. Les premiers animaux à pouvoir être placés dans cette classe sont apparus sur Terre dès le Carbonifère, en même temps que les amniotes. Premiers vertébrés à pouvoir coloniser le milieu terrestre, ils se diversifient rapidement. Les reptiles sont aujourd'hui bien représentés, avec plus de 9 000 espèces répertoriées en 2011, localisées surtout à proximité des tropiques. La vision traditionnelle selon laquelle le Mésozoïque aurait été un « âge des reptiles » suivi par un « âge des mammifères » a été abandonnée, et l'on considère aujourd'hui qu'un « âge des dinosaures et des mammifères » a commencé au Trias et se poursuit de nos jours (puisque les oiseaux sont des dinosaures), tandis que le véritable « âge des reptiles » se place avant cela, au Permien, pour s'estomper au Trias.

Les reptiles ont, depuis toujours, intrigué ou fasciné les humains. Parce que certains sont capables de dévorer des humains (crocodiliens, grands varans) ou bien disposent de venins potentiellement mortels, parfois les reptiles inquiètent et font peur, parfois ils suscitent des phobies, mais d'autres fois ils sont sacralisés et sont l'objet d'une symbolique complexe. Omniprésents dans les mythologies du monde entier, ils ont inspiré l'imaginaire humain, servant par exemple de modèles aux dragons. D'autres suscitent de la sympathie, par exemple les tortues qui, dans certains mythes, portent le monde sur leur dos. Depuis les dernières décennies, l'élevage de reptiles se développe dans le monde, pour fournir le marché de la viande dans certains pays consommateurs, mais surtout les marchés de la maroquinerie de luxe, qui utilise leurs peaux, et celui des nouveaux animaux de compagnie. Toutefois, le braconnage est également très répandu et met en danger de nombreuses espèces, malgré les tentatives de régulation du commerce d'animaux sauvages menées au niveau international. La pollution et la disparition des habitats des reptiles sont les autres principaux dangers auxquels ils sont exposés.

Dénomination

Le terme « reptile », qui fait référence au serpent de la Genèse[1] - [note 1], est issu du latin reptare, qui signifie « ramper ». Il a fini par désigner un groupe d'animaux respirant à l'air, à écailles et ectothermes, bien que la reptation ne soit pas une caractéristique universelle pour ceux-ci.

L'adjectif « reptilien » désigne ce qui est relatif aux reptiles, tandis que « reptilité » désigne une attitude reptilienne. Ces deux termes ont une connotation négative, désignant ce qui est primitif et brutal. Toutefois, l'expression « animal reptilien » peut faire référence à tout animal qui rampe, y compris un insecte[1]. Dans la théorie obsolète du cerveau triunique, popularisée dans les années 1970 par Paul D. MacLean, l'archipallium, ou « cerveau reptilien », était considéré comme le siège des instincts, des besoins primaires et des réflexes[2].

Systématique

Premières classifications

Bien avant que l'on parle de classification, Aristote décrit près de 50 espèces qualifiées de reptiles (ερπετόν). Il définit plusieurs sous-groupes de reptiles : les lézards, les crocodiliens, les serpents et les batraciens. Il les distinguait des poissons, des oiseaux et des autres quadrupèdes. Selon sa méthode de classification, ces animaux vertébrés et à sang froid se distinguaient par leurs organes internes (poumon, épiploon, mésentère…) et par l'organisation de ceux-ci, leurs écailles, leur langue et la ponte d'œufs. La notion antique du reptile n'est plus la même, sans parler des batraciens, puisque certaines des espèces qualifiées de reptile aujourd'hui sont vivipares, ont des langues larges comme les geckos etc. Pline l'Ancien, l'autre grand auteur naturaliste de l'antiquité, reprend les conceptions d'Aristote et y ajoute bon nombre de faits fantaisistes[5] - [6].

La confusion entre les espèces aujourd'hui appelées reptiles et les amphibiens perdure avec la première publication de Systema Naturae de Carl von Linné qui classe tous ces animaux dans le groupe des « Amphibia »[7]. Cette erreur peut se comprendre car la faune suédoise, sur laquelle le scientifique s'est appuyé, était peu pourvue en reptiles et parmi les rares animaux appartenant à cette classe qu'on pouvait y observer la vipère et la couleuvre étaient souvent aperçues chassant dans l'eau[8]. En revanche, Reptilia était souvent préféré par les Français[9]. L'habitude de traiter ces deux types d'animaux ensemble demeure aujourd'hui à travers le terme d'herpétologie, la science qui étudie l'ensemble de ces animaux.

Josephus Nicolaus Laurenti est le premier à utiliser officiellement le terme « Reptilia », pour désigner une classe d'animaux composée de reptiles et d'amphibiens similaire à celle de Linnaeus[10]. Il ne comprend toutefois pas dans ce groupe les tortues[11]. À la même époque, Cuvier définit les reptiles comme « tous les animaux vertébrés dépourvus de plumes, de poils et de mamelles, et respirant, au moins dans leur état adulte, l'air atmosphérique au moyen de poumons situés à l'intérieur de leur corps »[12]. Cette définition comprend donc bien les amphibiens.

Dans son ouvrage paru en 1799, Alexandre Brongniart s'appuie sur une étude des organes les plus essentiels des reptiles : ceux de la circulation, de la respiration ou de la reproduction, puis à des organes d'importance plus secondaire comme ceux de la digestion, de la locomotion ou du toucher[13]. Sa classification identifie quatre ordres de reptiles : les chéloniens (tortues), les sauriens comprenant les lézards et les crocodiliens, les ophidiens (serpents) et les batraciens. Il commence donc à isoler ces derniers en les différenciant des autres reptiles[14], mais ce ne sera pas avant le début du XIXe siècle qu'une différence marquée entre ces animaux devient effective dans les classifications, et cela n'empêchera pas le qualificatif d'« herpétologiste » de s'appliquer jusqu'à nos jours aux connaisseurs tant des amphibiens que des reptiles. Pierre André Latreille crée la classe des Batracia en 1825, répartissant les tétrapodes en 4 classes : reptiles, amphibiens, oiseaux et mammifères[15].

Sauropsides et thérapsides

L'anatomiste britannique Thomas Henry Huxley a popularisé la définition de Latreille et, en parallèle avec Richard Owen, a élargi le terme Reptilia aux fossiles de monstres disparus comme les dinosaures et le Dicynodon (synapside, reptile mammalien). S'intéressant de près aux similarités entre reptiles et oiseaux, il voit même dans certains de ces animaux préhistoriques disparus les ancêtres directs des oiseaux modernes[16].

Ainsi, Huxley commence petit à petit à remettre en cause la séparation des tétrapodes entre reptiles, amphibiens, oiseaux et mammifères, qui n'est dès lors pas l'unique classification à être diffusée. Ainsi, dans les cours qu'il délivre au Royal College of Surgeons en 1863, il répartit les vertébrés en trois catégories : les mammifères, les sauropsidés (comprenant les oiseaux et les reptiles) et les ichthyopsidés (composés des poissons et des amphibiens)[17].

Les termes « Sauropsida » (littéralement « tête de lézard ») et « Therapsida » (« tête de bête ») ont été également utilisés en 1916 par Edwin Stephen Goodrich pour distinguer d'une part les lézards, les oiseaux et leurs ancêtres et d'autre part les mammifères et leurs ancêtres éteints. Goodrich justifiait cette division par la nature du cœur et des vaisseaux sanguins, et d'autres caractéristiques comme la structure du prosencéphale. Selon Goodrich, les deux lignées ont évolué à partir d'un groupe d'animaux aujourd'hui disparu qui comprenait des amphibiens du Paléozoïque et des reptiles primitifs et qu'il désignait sous le nom de « Protosauria »[18].

En 1956 David Meredith Seares Watson observe que les « Sauropsida » et les « Therapsida » ont divergé très rapidement au cours de l'évolution des reptiles. Il réinterprète ces deux groupes pour en exclure respectivement les oiseaux et les mammifères. Ainsi dans sa classification les sauropsidés comprennent les Procolophonia, les Eosuchia, les Millerosauria, les Chelonia (tortues), les Squamata (lézards et serpents), les Rhynchocephalia, les Crocodilia, les Thecodontia (groupe paraphylétique d'archosaures), les dinosaures non aviaires, les ptérosaures, les ichtyosaures, et les sauroptérygiens[19].

En 1866, Ernst Haeckel démontre que les vertébrés peuvent être classés suivant leur méthode de reproduction, et que les oiseaux, les reptiles et les mammifères partagent l'œuf amniotique. À la fin du XIXe siècle, la classe des Reptilia inclut donc tous les amniotes à l'exception des oiseaux et des mammifères[20]. Ainsi, ils comprennent les crocodiles, alligators, sphénodons, lézards, serpents, amphibiens, et tortues, ainsi que certains animaux disparus comme les dinosaures, synapsides et les Pareiasauridae primitifs. C'est encore la définition utilisée communément aujourd'hui.

Classification fondée sur le crâne

A : anapside

B : synapside

C : diapside

Au XXe siècle, les reptiles sont divisés en quatre sous-classes en fonction du nombre et de l'emplacement des fosses temporales (ouvertures appelées aussi fenêtres temporales) dans le crâne qu'elles allègent et qui permettent le passage, l'allongement et l'insertion de muscles qui actionnent la mandibule, en lien avec le développement de la fonction masticatoire. Cette classification a été initiée en 1903 par Henry Fairfield Osborn (en se basant sur le radical grec ἀψίς / apsis, orbite ou arche, qui fait référence à ces fosses ou aux arcades osseuses qui les délimitent)[21] et popularisée par les travaux d'Alfred Sherwood Romer divulgués dans son célèbre Vertebrate Paleontology[22] - [23]. Ces quatre classes sont :

- Anapsides — aucune ouverture sur chaque côté du crâne —Captorhinidae et chéloniens (tortues et apparentés) ;

- Synapsides — une ouverture — pélycosaures et thérapsides (les « reptiles mammaliens », mammifères) ;

- Euryapsides — une ouverture haute (polyphylétique) — Protorosaurus (premiers reptiles, ressemblant à de petits lézards) et les reptiles marins sauroptérygiens et ichthyosaures, cette sous-classe est nommée Parapsida dans les travaux d'Osborn ;

- Diapsides — deux ouvertures — les dinosaures (et leurs descendants modernes, les oiseaux), les ptérosaures et la plupart des reptiles actuels, dont les lézards, les serpents et les crocodiliens.

La composition du groupe des euryapsides est un peu controversée. Les ichthyosaures sont parfois considérés comme ayant évolué indépendamment des autres euryapsides, ce qui lui a valu la dénomination de Parapsida. Mais on rejeta plus tard la légitimité de ce taxon (les ichthyosaures sont classés comme incertae sedis ou avec les Euryapsida). Les euryapsides semblent en fait dérivés des diapsides, chez lesquels une fosse temporale se serait bouchée, évolution vraisemblablement apparue à plusieurs reprises au cours de l'évolution des reptiles[24]. Toutefois, la classification en quatre sous-classes (ou trois si les Euryapsida sont placés parmi les Diapsida) demeure universellement reconnue par la plupart des scientifiques tout au long du XXe siècle[25] et a seulement été remise en cause par l'avènement de la phylogénétique.

Les tortues sont traditionnellement considérées comme des survivantes du groupe des anapsides, leur crâne ne présentant pas d'ouvertures particulières[26]. Cette classification est critiquée, certains scientifiques pensant que les tortues sont des diapsides qui sont revenus à la forme du crâne originelle pour améliorer leur protection, comme le suggère l'acception moderne du clade des Parareptilia[27]. Les études phylogénétiques plus récentes fondées sur la morphologie ont placé les tortues dans le taxon des Diapsida[28]. Toutes les études moléculaires confirment cette hypothèse et place fermement les tortues au sein du groupe des diapsides, les rapprochant généralement des archosaures[29] - [30] - [31] - [32].

Phylogénie

Au XXIe siècle, la majorité des paléontologues et des biologistes ont adopté la taxonomie cladiste, suivant laquelle chaque groupe doit former un clade, comprenant l'ensemble des descendants d'un ancêtre particulier. Les reptiles ne correspondent pas à cette définition, et sont clairement un groupe paraphylétique, puisqu'ils excluent les oiseaux et les mammifères, malgré le fait que ceux-ci soient également les descendants des premiers reptiles[33]. Colin Tudge écrit à ce propos :

« Les mammifères forment un clade, et c'est pourquoi les partisans de la nomenclature phylogénétique peuvent conserver ce taxon traditionnel. Il en est de même pour les oiseaux, universellement reconnus comme le taxon Aves. Mammalia et Aves sont en fait des sous-clades à l'intérieur du clade des amniotes. Mais la classe traditionnellement connue comme celle des reptiles ne constitue pas un clade. C'est simplement une section du clade des amniotes, la section qu'il reste quand on a retiré à ce clade les mammifères et les oiseaux. Ce groupe ne peut pas être défini par synapomorphie, au sens propre. On le définit par un certain nombre de caractères qu'ils possèdent ou dont ils manquent : les reptiles sont les amniotes qui n'ont pas de fourrure ni de plumes. Au mieux, on peut dire que les reptiles sont les amniotes non aviaires et non mammaliens[34]. »

Malgré les propositions pour remplacer le groupe paraphylétique Reptilia par le groupe holophylétique Sauropsida, ce dernier terme ne s'est pas réellement répandu, ou quand il l'est, est généralement mal employé[35]. Généralement on utilise le terme Sauropsida comme un synonyme de Reptilia. En 1988, Jacques Gauthier propose une définition du terme reptile respectant la cladistique, en en faisant un groupe holophylétique incluant les tortues, les lézards et les serpents, les crocodiliens et les oiseaux, ainsi que leurs ancêtres communs et leurs descendants[36]. Cette proposition est mise à mal par l'actuel débat sur l'emplacement réel des tortues dans la classification[35]. D'autres définitions ont été formulées par divers scientifiques à la suite de la publication de Gauthier. La première qui put postuler aux standards de PhyloCode a été publiée par Modesto et Anderson en 2004. Ils ont étudié les diverses définitions publiées précédemment et proposé leur propre définition qu'ils ont voulue la plus proche possible de la définition traditionnelle tout en étant stable et holophylétique. Ils ont ainsi défini le groupe des reptiles comme l'ensemble des amniotes plus proches de Lacerta agilis et Crocodylus niloticus que de Homo sapiens. Cette définition revient en fait à la définition de Sauropsida, que Modesto et Anderson ont tenté de rapprocher de Reptilia, cette dernière étant plus connue et plus fréquemment utilisée, bien que la définition inclut les oiseaux[35].

Taxinomie

Classification

Ce taxon est considéré comme paraphylétique ; si les reptiles mammaliens fossiles forment un même clade avec les mammifères, les autres reptiles en forment un autre avec les oiseaux et les dinosaures, celui des Sauropsides, groupe frère du précédent au sein des vertébrés amniotes.

Voici la classification évolutionniste proposée par Benton en 2005[37] - [note 2].

- Série Amniota

- Classe Synapsida

- † Ordre Pelycosauria (paraphylétique)

- Ordre Therapsida

- Classe Mammalia

- Classe Sauropsida

- Sous-classe Anapsida

- Ordre Testudines (tortues)

- † Diverses familles d'anapsides comprenant les Captorhinida, les Mesosauria et les Procolophonomorpha

- Sous-classe Diapsida

- † Ordre Araeoscelidia

- † Ordre Younginiformes

- † Ordre Ichthyosauria

- Infra-classe Lepidosauromorpha

- † Super-ordre Sauropterygia

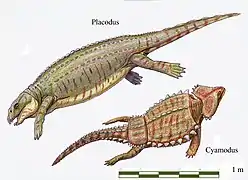

- † Ordre Placodontia

- † Ordre Nothosauroidea

- † Ordre Plesiosauria

- Super-ordre Lepidosauria

- Ordre Sphenodontia (sphénodons)

- Ordre Squamata (lézards et serpents)

- † Super-ordre Sauropterygia

- Infra-classe Archosauromorpha

- † Ordre Prolacertiformes

- † Ordre Rhynchosauria

- † Ordre Trilophosauria

- Division Archosauria

- Sous-division Crurotarsi (aujourd'hui Pseudosuchia)

- † Ordre Phytosauria

- Super-ordre Crocodylomorpha

- Ordre Crocodilia

- Sous-division Avemetatarsalia

- Infra-division Ornithodira

- † Ordre Pterosauria

- Super-ordre Dinosauria

- † Ordre Ornithischia

- Ordre Saurischia

- Classe Aves

- Infra-division Ornithodira

- Sous-division Crurotarsi (aujourd'hui Pseudosuchia)

- Sous-classe Anapsida

- Classe Synapsida

Paratypothorax andressorum (Aetosauria) †

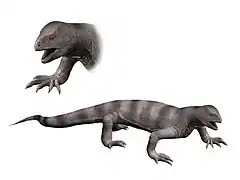

Paratypothorax andressorum (Aetosauria) † Araeoscelis sp. (Araeoscelidia) †

Araeoscelis sp. (Araeoscelidia) †.jpg.webp)

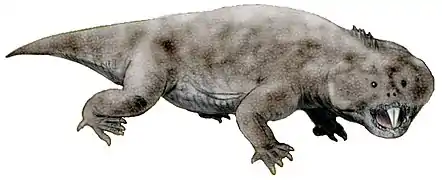

Labidosaurus sp. (Captorhinida) †

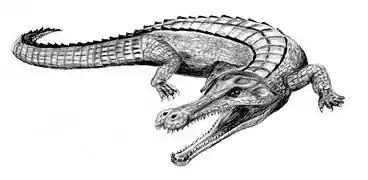

Labidosaurus sp. (Captorhinida) † Champsosaurus natator (Choristodera) †

Champsosaurus natator (Choristodera) †

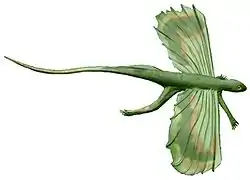

Icarosaurus sp. (Eolacertilia) †

Icarosaurus sp. (Eolacertilia) †.jpg.webp) Hesperornis sp. (Hesperornithiformes) †

Hesperornis sp. (Hesperornithiformes) † Hupehsuchus sp. (Hupehsuchia) †

Hupehsuchus sp. (Hupehsuchia) † Qianichthyosaurus sp. (Ichthyosauria)) †

Qianichthyosaurus sp. (Ichthyosauria)) † Jeholornis prima (Jeholornithiformes) †

Jeholornis prima (Jeholornithiformes) † Mesosaurus sp. (Mesosauria) †

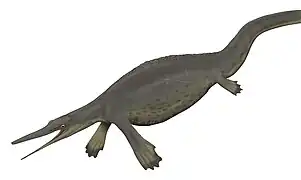

Mesosaurus sp. (Mesosauria) † Nothosaurus sp. (Nothosauroidea) †

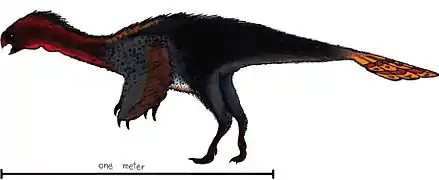

Nothosaurus sp. (Nothosauroidea) † Tianyulong sp. (Ornithischia) †

Tianyulong sp. (Ornithischia) † Paleorhinus sp. (Phytosauria) †

Paleorhinus sp. (Phytosauria) †

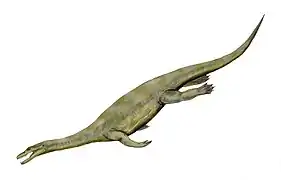

Plesiosaurus sp. (Plesiosauria) †

Plesiosaurus sp. (Plesiosauria) † Tanystropheus sp. (Protorosauria) †

Tanystropheus sp. (Protorosauria) † Pteranodon sp. (Pterosauria) †

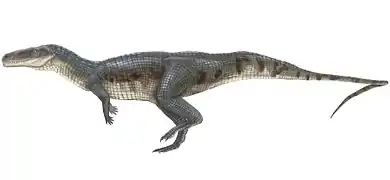

Pteranodon sp. (Pterosauria) † Poposaurus gracilis (Rauisuchia) †

Poposaurus gracilis (Rauisuchia) †

Machairasaurus sp. (Saurischia) †

Machairasaurus sp. (Saurischia) †

Sarcosuchus sp. (Tethysuchia) †

Sarcosuchus sp. (Tethysuchia) † Thalattosaurus alexandrae (Thalattosauria)

Thalattosaurus alexandrae (Thalattosauria) Trilophosaurus sp. (Trilophosauria)

Trilophosaurus sp. (Trilophosauria)

Le cladogramme ci-dessous représente en quelque sorte « l'arbre généalogique » des reptiles, dans la version simplifiée proposée par Laurin et Gauthier en 1996 dans le cadre du projet Tree of Life Web Project[38], avec les informations sur les reptiles les plus primitifs selon Muller et Reisz (2006)[39].

- Amniota

- Synapsida (dont les mammifères)

- Reptilia

- Anapsida (= Parareptilia)

- Mesosauridae

-

- Millerettidae

-

- Lanthanosuchidae

-

- Nyctiphruretia

-

- Pareiasauria

- Procolophonoidea

- ? Testudines (tortues)

- Eureptilia

- Captorhinidae

- Romeriida

- Protorothyrididae

- Diapsida

- Araeoscelidia

-

- Younginiformes

- Sauria

- ? Ichthyosauria

- ? Sauropterygia

- Lepidosauromorpha (lézards, serpents, sphénodons, et leurs apparentés disparus)

- Archosauromorpha (crocodiliens, oiseaux et leurs apparentés disparus)

- Anapsida (= Parareptilia)

Testudines

Les tortues sont un groupe très ancien de reptiles, qui comprend aujourd'hui environ 340 espèces réparties dans 15 familles. Elles se caractérisent notamment par la carapace qui les protège des prédateurs. Celle-ci est composée d'un plastron sur la face ventrale et d'une dossière sur le dessus du corps, reliés sur les côtés par deux ponts osseux[40]. Elle est constituée de plaques osseuses et d'écailles reliées au squelette de l'animal[41]. Les tortues sont dépourvues de dents mais possèdent un bec corné leur permettant de trancher les aliments, carnés comme végétaux[42] - [43]. Les tortues ont colonisé différents milieux, puisque l'on trouve parmi elles des tortues terrestres mais également des tortues aquatiques affectionnant l'eau douce et des tortues marines qui vivent la plupart du temps en pleine mer, et ne reviennent sur la terre ferme que pour pondre leurs œufs[44] - [45]. Leur ordre est constitué de deux groupes principaux : les pleurodires, tortues de l'hémisphère sud qui ont notamment la particularité de rentrer leur tête en formant un S avec leur cou, et les cryptodires, qui rentrent leur tête sans changer son orientation, et qui regroupent la plupart des tortues terrestres et quelques amphibies, et toutes les espèces marines. Ces dernières ont connu un plus grand succès, plus nombreuses et remplaçant souvent les pleurodires[46].

Rhynchocéphales

Ils ne sont plus représentés aujourd'hui que par deux espèces appartenant au genre Sphenodon. Cet ordre était florissant il y a 200 millions d'années[47]. Ces animaux possèdent un troisième œil et représentent un témoignage de la séparation des lignées ayant abouti aux lépidosauriens (dont les lézards, serpents et sphénodons font partie) d'une part et aux archosauriens (oiseaux et crocodiliens, entre autres) d'autre part.

Les deux espèces subsistant aujourd'hui sont endémiques de Nouvelle-Zélande. Elles constituent la branche divergeant le plus précocement dans l'arbre phylogénétique actuel des lépidosauriens. Le cerveau et le mode de locomotion présentent des états de caractères ancestraux d'amphibiens et l'organisation du cœur est plus simple que chez les autres reptiles[48].

Squamates

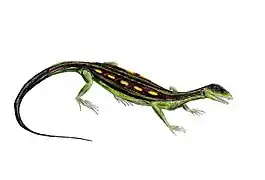

Le groupe des squamates est le groupe qui compte la plus grande diversité d'espèces avec environ 9 000 espèces. Ils regroupent des animaux qui ont la particularité de changer régulièrement de peau en muant par lambeau, voire en laissant l'intégralité de leur vieille peau derrière eux[43]. On les répartit en cinq sous-ordres :

- Amphisbaenia (environ 190 espèces réparties en 6 familles) — les lézards-vers, sont caractérisés par leur absence de pattes. Ils ont un corps allongé avec une queue brève qui ressemble à la tête. Ils n'ont pas d'oreilles et les yeux sont profondément enfoncés, couverts avec de la peau et des écailles. Leur couleur rosée peut faire ressembler ces animaux à des vers de terre. Ils sont relativement mal connus du fait de leur mode de vie fouisseur[49].

- Autarchoglossa — les lézards lacertidés, les varans, les orvets et les serpents de verre. Ce sont des animaux tétrapodes, dont les membres ont régressé chez les orvets et les serpents de verre. Ceux-ci se distinguent tout de même des serpents par la présence d'une oreille externe et de paupières[50].

- Gekkota — les geckos, sont des animaux tétrapodes dont de nombreux représentants sont munis de setæ sous les pattes qui leur permettent de grimper sur toutes les surfaces, quelle que soit leur inclinaison et même sur les plus lisses[51].

- Iguania — les iguanes et les caméléons, des reptiles tétrapodes semi-arboricoles, terrestres ou marins, qui se nourrissent principalement de végétaux et d'insectes[52].

- Serpentes (environ 3 590 espèces réparties en 26 familles) — les serpents, des animaux apodes qui se déplacent sur le sol en rampant grâce aux contractions de leurs côtes. Un certain nombre d'entre eux sont équipés de crochets à venin qui rendent leur morsure très douloureuse et potentiellement mortelle[53].

Crocodiliens

Les crocodiliens forment un groupe de 30 espèces réparties en trois groupes, les Crocodylidae (crocodiles et faux-gavials), les Alligatoridae (alligators et caïmans) et les Gavialidae (gavials). Ces animaux sont bien adaptés à la vie aquatique. Ils ont un corps oblong fortement aplati, des pattes semi-palmées placées latéralement qui leur permettent de se déplacer en faisant traîner leur corps sur le sol, une longue queue garnie d'écailles et une large tête avec un long museau plat qui leur permet de rester immergés à l'exception de leur nez et leurs yeux[54].

Ces animaux sont les reptiles les plus proches des oiseaux. Ils ont une anatomie plus complexe que la plupart des autres espèces, notamment au niveau de la circulation sanguine avec leur cœur à quatre cavités. Ils font partie des seuls reptiles à développer des relations sociales évoluées avec la mise en place d'une hiérarchie dans le groupe, et à avoir un véritable comportement maternel[54].

Un groupe hétérogène aux limites floues

Les reptiles sont des animaux très divers chez lesquels on trouve peu de caractéristiques communes tant sur le point morphologique que physiologique. Ils partagent seulement les caractères de base comme la peau écailleuse, observés par les premiers scientifiques qui se sont intéressés à la classification des animaux sur quelques spécimens, et qui ont servi à définir le groupe autrefois. Par ailleurs, certains comme les crocodiliens sont plus proches des oiseaux, groupe de non-reptiles, que des autres ordres de reptiles. Les fossiles jadis considérés comme reptiles compliquent encore l'appréciation du groupe, puisque ceux-ci présentent une diversité encore bien plus importante que celle des reptiles actuels. Ils avaient colonisé tous les milieux, avec les dinosaures sur terre, les ichthyosaures et les mosasaures dans les mers et les ptérosaures dans les airs, et comprenaient pas moins de 16 ou 17 ordres[55], contre 4 actuellement. De plus, certains fossiles de dinosaures à plumes proches de l'origine des oiseaux (Archaeopteryx...), ou les reptiles mammaliens, à l'origine des mammifères, sont à la marge du regroupement, et compliquent sa définition[56].

Il est encore plus difficile de classer les fossiles entre amniotes et amphibiens. Il est habituel de considérer comme amphibiens tous les tétrapodes non-amniotes ce qui, strictement, est inexact. La distinction entre ces groupes est d'autant plus difficile que la séparation est plus ancienne. L'arbre phylogénique témoignant de cette séparation est le suivant :

- Tetrapoda

- clade non nommé

- De nombreux groupes éteints comme les Eucritta

- Lissamphibia dont les ancêtres des amphibiens actuels

- clade non nommé

- De nombreux groupes éteints qui rappellent les amphibiens avec des caractéristiques reptiliennes plus ou moins prononcées comme les Eoherpetontidae, les Embolomeri, Tokosauridae, Chroniosuchidae, Gephyrostegidae, Seymouriamorpha, Westlothiana, Lepospondyli

- Cotylosauria

- Amniota, à l'origine tous « reptiliens »

- D'autres taxons frères éteints, comme les Diadectomorpha ou les Tseajaiidae

- clade non nommé

- Tetrapoda

Anatomie et morphologie

Le taxon des reptiles étant paraphylétique, il ne regroupe pas tous les animaux qui descendent d'un même ancêtre commun. Autrement dit, d'un point de vue strictement temporel, les oiseaux sont plus proches des crocodiliens que ces derniers ne le sont des lézards. On retrouve donc des caractéristiques communes aux oiseaux et aux crocodiliens qui sont absentes chez les tortues, les lézards et les serpents. En outre le dernier ancêtre commun à toutes ces espèces est très éloigné, par conséquent le terme reptile regroupe des animaux aux morphologies et caractéristiques anatomiques diverses, et qui n'ont que peu de caractéristiques en commun (d'où le rang taxonomique relativement élevé de classe). On observe par exemple de fortes variations de taille entre les représentants du groupe, dans lequel on retrouve les plus petits amniotes, des geckos du genre Sphaerodactylus, et des animaux comme le Crocodile marin qui peut atteindre une tonne. Les plus grands animaux que la Terre ait portés étaient également des reptiles, les dinosaures.

Aspect général

Les reptiles sont des animaux vertébrés tétrapodes, bien que les membres aient régressé ou sont même complètement absents chez certains d'entre eux comme les serpents, les orvets et les amphisbènes. Leur corps est couvert d'écailles. Certains sont protégés par des plaques osseuses, formant même une carapace chez les tortues. Ils peuvent avoir divers attributs supplémentaires comme des crêtes, des fanons gulaires, des épines dorsales, des cornes… Leur corps se termine par une queue plus ou moins fusiforme. Les reptiles respirent tous à l'aide de poumons, plus ou moins complexes suivant les espèces.

Ils ne disposent en revanche pas des caractéristiques propres aux mammifères comme les poils ou un diaphragme[57], remplacé chez les sauropsides par une couche de mésentère à la fonction identique. Ils ne disposent pas non plus de plumes, ce qui les distingue des oiseaux, mais comme eux leur respiration est assurée par les contractions de l'ensemble des muscles abdominaux et intercostaux[58]. Les reptiles ne disposent pas d'un cœur à quatre cavités identiques aux mammifères et aux oiseaux, mais d'un cœur à deux oreillettes et un ventricule, ce dernier étant partiellement cloisonné en deux chez les crocodiliens[59].

Différences anatomiques entre reptiles et amphibiens actuels

Si les différences entre les amphibiens avancés et les premiers reptiles au Carbonifère étaient très peu marquées, ils se distinguent aujourd'hui facilement par leurs caractéristiques morphologiques. Les reptiles et les amphibiens modernes diffèrent tout d'abord par leur peau. Celle-ci est souple et toujours humide chez les amphibiens, et facilite les échanges gazeux avec son environnement[60]. Chez les reptiles elle est sèche et écailleuse, et les échanges avec le milieu sont beaucoup plus rares. Au niveau de l'anatomie interne, le crâne des reptiles est relié au reste de la colonne vertébrale par un seul condyle occipital, contre deux chez les amphibiens, et le sacrum est composé d'au moins deux vertèbres, contre une seule chez les amphibiens[60]. Ces derniers ont un cœur composé d'un seul ventricule, quand il est au moins partiellement divisé chez les reptiles[60]. Enfin les amphibiens ont des canaux communs pour desservir leurs reins et leurs gonades, tandis qu'ils sont distincts chez les reptiles. Ces derniers sont par ailleurs capables de concentrer leur urine en réabsorbant de l'eau alors que les amphibiens ont une urine très diluée et leur système excréteur nécessite une grande quantité d'eau pour fonctionner[60] - [61].

Écologie et comportement

La majorité des reptiles est carnivore[62]. Ils se nourrissent de diverses proies, des plus petites comme les insectes, les petits crustacés, les mollusques ou les araignées, à de plus grosses comme des mammifères tels que les gnous ou les gazelles. Certains d'entre eux sont également herbivores, et ont développé des adaptations en lien avec ce régime, notamment au niveau du tractus digestif et de sa flore[63]. Du fait de leur métabolisme lent (mais accéléré par la chaleur[64]), et de leur assimilation lente des proies de grandes tailles, la plupart des reptiles sont capables de jeûner sur de longues périodes[54].

Les reptiles sont des animaux dits à sang froid, ou poïkilothermes, c'est-à-dire que leur température interne n'est pas stable mais dépendante de celle du milieu extérieur[65], mais là encore certains font exception, une étude de 2010 ayant montré que certains reptiles marins aujourd'hui disparus tels que le mosasaure, l'ichtyosaure et le plésiosaure parvenaient à maintenir une température plus élevée que celle de leur milieu grâce à la chaleur produite par leur métabolisme[66]. Lorsque les températures sont trop froides ou trop élevées, les reptiles entrent en léthargie et hibernent ou estivent suivant la situation[62].

On considère généralement que les reptiles sont moins intelligents que les mammifères ou les oiseaux[67]. La proportion de la taille de leur cerveau par rapport à leur corps est nettement moins élevée que celle des mammifères et la moelle épinière représente une forte proportion de l'ensemble du système nerveux. Leur quotient d'encéphalisation représente ainsi seulement un dixième de celui des mammifères[68]. Toutefois certains reptiles de grande taille présentent un système nerveux plus complexe. De grands lézards comme les varans sont connus pour présenter des comportements évolués et donc une certaine intelligence[69]. Les crocodiliens, au cerveau plus développé, sont en mesure de présenter un système hiérarchique de fonctionnement en groupe assez complexe[70].

Locomotion

Les reptiles ont conservé la disposition ancestrale des Tétrapodes, celle du membre transversal (membre qui se plie en Z chez les Amphibiens du Primaire, les Urodèles et Reptiles actuels) alors que les Mammifères et les Tétrapodes non mammaliens, secondairement bipèdes (certains Dinosauriens, Oiseaux), ont adopté le membre parasagittal qui assure une meilleure sustentation et locomotion[71].

« La disposition parasagittale est mécaniquement plus favorable que la disposition transversale, car cette dernière met en œuvre pour maintenir le stylopode en position horizontale des masses musculaires considérables qui ne sont pas disponibles pour l’effort locomoteur proprement dit. Au contraire, le membre parasagittal réalise une structure apte à supporter d’emblée le poids du corps dans de bonnes conditions mécaniques : tout l’effort musculaire peut être utilisé pour mobiliser les leviers osseux les uns par rapport aux autres dans un plan parasagittal optimal pour la progression. Le « prix à payer » pour cette amélioration est une plus grande complexité du contrôle nerveux de l’attitude. En effet, chez les formes à membres transversaux, le polygone de sustentation est large et l’équilibre stable. Il est étroit au contraire chez les formes à membres parasagittaux, l’équilibre est moins stable et le contrôle de l’attitude exige une bonne coordination neuromotrice[72] ».

Reproduction

Les reptiles sont des amniotes. Ils sont majoritairement ovipares mais certains sont vivipares. Chez les espèces ovipares, le sexe est souvent déterminé par des conditions environnementales, et notamment par la température.

Le « taux de survie » des juvéniles est un des paramètres critiques de démographie et survie d'une espèce. Les jeunes reptiles, très discrets sont rarement observés et ne sont pas trouvés lors des programmes de suivi par marquage-recapture. On en a déduit que les taux de survie des juvéniles sont très faibles. Cette hypothèse est contredite par des travaux récents de modélisation. Ceux-ci ont indirectement estimé les taux de survie des juvéniles nécessaires au maintien d'une population stable, d'après les données publiées sur la démographie des reptiles et les taux de survie des adultes dans 109 populations de reptiles (englobant 57 espèces). Les taux estimés de survie des juvéniles seraient en fait bien plus élevés que ce que l'on pensait (en moyenne, seulement environ 13 % moindres que ceux des adultes de la même espèce) et fortement corrélée au taux de survie des adultes. Selon ces mêmes travaux, les taux de survie au cours de la vie (des juvénile et des adultes) devraient être plus élevés chez les tortues que chez les serpents, et plus chez les serpents que les lézards. Conformément aux théories de l'évolution, les taux de survie des juvéniles seraient plus élevés au sein des squamates vivipares que chez les ovipares (mais le nombre total de jeunes est moindre). La croyance répandue que les reptiles juvéniles ont un faible taux de survie annuel résulterait donc de difficultés d'échantillonnage. Il reste à expliquer comment les jeunes reptiles échappent autant aux observateurs naturalistes[73].

Distribution et habitat

Les reptiles sont présents sur quasiment l'intégralité de la surface du globe, à l'exception des zones trop froides à proximité des pôles. Comme ce sont des animaux à sang froid, ils préfèrent tout de même les températures assez élevées, et leur présence et leur diversité deviennent plus importante à proximité des tropiques[74]. Ainsi, les continents les plus riches en reptiles sont l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud.

Les reptiles peuvent s'adapter à des habitats très différents. On les trouve très présents dans les forêts tropicales, avec une très forte diversité d'espèces, mais ils peuplent également les déserts, où l'on retrouve des lézards et des serpents qui s'abritent durant la journée et sortent la nuit. Dans les zones montagneuses les lézards aiment se cacher dans des amas de pierres, et certains serpents se sont spécialisés dans les zones d'altitude comme la Vipère d'Orsini (Vipera ursinii) que l'on trouve dans les hautes montagnes d'Europe à des altitudes avoisinant 2 000 m[75]. Certains reptiles sont dits fouisseurs et passent une partie de leur vie sous la terre comme les amphisbènes. Les reptiles ont également colonisé les milieux aquatiques : les crocodiliens, certaines tortues comme la Cistude d'Europe et certains serpents comme l'anaconda, le Mocassin d'eau et les couleuvres sont à leur aise dans les rivières et lacs d'eau douce, quand les tortues marines sont présentes dans tous les océans du monde, et ne rejoignent la terre ferme que pour se reproduire[74]. Les serpents marins représentent un niveau d'adaptation supérieur, puisqu'ils ne retournent plus du tout à terre pour la plupart d'entre eux, et ont adopté un cycle de vie exclusivement marin. De nombreuses espèces ont des mœurs arboricoles, comme les serpents ou les lézards. Certains peuvent se déplacer d'arbres en arbres en « planant » comme les dragons volants et dans une moindre mesure certains serpents comme les couleuvres volantes.

Histoire évolutive

Origine des reptiles

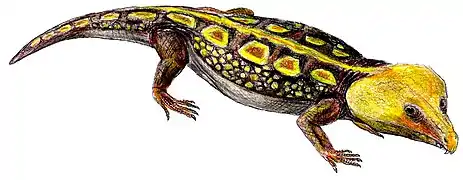

Les reptiles sont apparus il y a environ 320 ou 310 Ma dans les marais de la fin du Carbonifère, et sont issus de l'évolution d'animaux reptiliomorphes avancés[27]. Ceux des reptiliomorphes qui sont devenus amniotes se distinguent des amphibiens par leur œuf, dont la coquille solide leur permet d'être pondu à même le sol. Ceci permet aux reptiles de coloniser le milieu terrestre en y passant l'intégralité de leur temps, tandis que les amphibiens restent plus ou moins inféodés au milieu aquatique[60]. Ce type d'œuf, appelé œuf amniotique, est l'apanage des amniotes, un taxon d'animaux dont les premiers représentants peuvent être qualifiés de reptiles. Le plus ancien amniote connu est Casineria, considéré comme un reptile primitif plutôt que comme un amphibien avancé[76] - [77]. Une série d'empreintes fossiles retrouvées en Nouvelle-Écosse, datant d'il y a 315 Ma, présente les orteils et les empreintes d'écailles caractéristiques des reptiles[78]. Ces empreintes sont attribuées à Hylonomus, le premier amniote incontestable connu[79]. Il s'agissait d'un petit animal à l'allure de lézard, d'environ 20 à 30 cm de long, avec de nombreuses dents pointues attestant de son régime insectivore[80]. Parmi les plus anciens reptiles connus on répertorie également Westlothiana, qui est toutefois pour le moment plutôt considéré comme un amphibien reptiliomorphe que comme un véritable amniote[81] et Paleothyris, qui ont une allure et des comportements similaires à Hylonomus.

Radiation des reptiles

Les premiers reptiles étaient anapsides, présentant un crâne plein avec seulement des ouvertures pour les yeux, le nez, la colonne vertébrale[67]. Très rapidement après l'apparition des premiers reptiles, ceux-ci se scindent en deux branches[82] - [83]. Une de ces branches, les Synapsida (incluant les reptiles mammaliens ainsi que les mammifères actuels et éteints), a une ouverture dans le crâne, juste derrière l'œil ; l'autre branche, celle des Diapsida, présente, en plus du trou situé derrière chaque œil, un second trou plus haut dans le crâne. Ces trous laissent dans le crâne de la place pour les muscles de la mâchoire, permettant une morsure plus puissante[67].

Les premiers reptiles restent d'abord de taille modeste, car certains amphibiens comme Cochleosaurus les surpassent en taille, et ces reptiles ne représentent qu'une très faible part de la faune avant le changement climatique qui marque la seconde partie du Carbonifère. Au Carbonifère supérieur, le climat devient plus aride à partir de la fin du Moscovien, il y a environ 305 millions d'années[84] - [85]. Ce changement assez brusque de climat affecte plusieurs grands groupes d'animaux, notamment les amphibiens, alors que les reptiles survivent un peu mieux, certainement mieux adaptés aux conditions sèches qui s'ensuivent. Les amphibiens doivent retourner pondre leurs œufs dans l'eau, à la différence des reptiles aux œufs munis d'une coquille qui peuvent vivre loin des points d'eau. Les reptiles colonisent dès lors de nouvelles niches écologiques à une vitesse supérieure que précédemment, et surtout plus vite que les amphibiens. Ils développent de nouvelles stratégies alimentaires, certains d'entre eux devenant herbivores, d'autres devenant carnivores, alors qu'ils étaient tous au départ uniquement insectivores et piscivores[84]. À partir de cette période, les reptiles dominent la vie terrestre et présentent une diversité bien supérieure à celle des amphibiens, préparant le Mésozoïque que l'on considérait jadis comme l'« ère des reptiles »[86].

Les reptiles du Permien

À la fin du Carbonifère, les reptiles sont la faune tétrapode dominante. Tandis que les amphibiens reptiliomorphes existent toujours, les synapsides forment la première mégafaune terrestre à travers pélycosaures comme Edaphosaurus et le carnivore Dimetrodon. Au milieu du Permien, le climat devient plus sec, ce qui provoque un changement de la faune : les pélycosaures sont remplacés par les thérapsides, mieux adaptés[87]. Au Permien, ces animaux dominent largement la faune terrestre et on considère que 6 reptiles sur 7 sont des thérapsides[88].

Les anapsides, dont le crâne massif ne présente aucune ouverture postorbitale, sont toujours très présents tout au long du Permien. Les paréïasaures atteignent notamment de très grandes proportions dans la seconde partie du Permien, avant de disparaître à la fin de cette période (les tortues pourraient en être des survivants)[87].

Très tôt au cours de cette période, les diapsides se séparent en deux grandes lignées, les archosaures (groupe des crocodiliens, des dinosaures et donc des oiseaux) et les lépidosauriens (qui donneront plus tard les serpents, lézards et sphénodons que l'on connaît aujourd'hui). Ces deux groupes gardent une petite taille et une allure de lézard durant le Permien.

Le Mésozoïque, anciennement appelé « ère des reptiles »

Le terme d'« ère des reptiles » a été abandonné car le groupe des mammifères, qui a connu une explosion radiative après l'extinction des grands archosaures, est apparu en même temps que ceux-ci et, si les mammifères du Mésozoïque étaient de taille inférieure à celle des archosaures, ils étaient en revanche très nombreux. Par ailleurs, si les dinosaures ont produit des espèces de grande taille, la plupart d'entre eux étaient de taille moyenne (comme Ornithomimus ou Variraptor) ou petite (comme Compsognathus), à l'image des mammifères ou des oiseaux actuels. Ainsi, notre image du Mésozoïque s'est trouvée profondément modifiée par les découvertes récentes[89].

La fin du Permien marque une des plus grandes périodes d'extinction, un phénomène qui se prolonge à cause de deux fortes extinctions d'espèces[90]. La plupart des grands anapsides et synapsides disparaissent, remplacés par les archosauromorphes. Les archosaures prennent alors diverses formes, et plusieurs se caractérisent par des pattes postérieures allongées et une posture plus ou moins dressée qui faisait ressembler les plus anciennes espèces à des crocodiliens à longues pattes. Les archosauriens deviennent le groupe de reptiles dominant du Trias, mais il faut tout de même 30 Ma pour que leur diversité soit aussi importante que durant le Permien[90]. Petit à petit la bipédie devient courante chez ces animaux, même les plus petits[91], ce qui leur confère une plus grande vitesse. Toutefois d'autres groupes d'archosaures adoptent une démarche à quatre pattes avec des pattes assez courtes, comme les phytosaures puis les crocodiliens.

Les dinosaures sont des archosaures. À la suite de l'extinction de diverses espèces d'archosaures vers la fin du Trias, ils investissent rapidement les niches écologiques laissées vacantes et prennent de l'importance. Ils se divisent rapidement en deux grands ordres, les Ornithischia et les Saurischia. On retrouve chez eux la bipédie de leurs ancêtres, même si certains retourneront par la suite à une posture quadrupède[92]. Au cours du Mésozoïque, le groupe des dinosaures va connaître une importante radiation et former divers ordres et sous-ordres très différents les uns des autres, tant pas leur aspect que par leurs mœurs[93]. Certains sont ainsi devenus les plus grands animaux terrestres ayant existé. Le Mésozoïque est donc parfois appelé l'« ère des dinosaures », animaux dont certains ont développé l'endothermie, comme le prouve la vascularisation de leurs os et divers autres indices, de la même manière qu'elle est apparue chez les reptiles mammaliens, mais la question de savoir si tous les dinosaures étaient endothermes reste fortement débattue dans le milieu scientifique[94]. Les dinosaures ont également pris de nombreuses formes plus petites, comme celle des petits théropodes à plumes qui, au milieu du Jurassique, vont donner naissance aux premiers oiseaux, et c'est surtout parmi ces formes que l'endothermie est probable[87].

Les diapsides lepidosauromorphes pourrait être à l'origine des reptiles marins[95]. Ces reptiles forment le groupe des sauroptérygiens au début du Trias et celui des ichtyosaures au milieu du Trias. Les mosasaures apparaissent également durant le Mésozoïque, au milieu du Crétacé il y a environ 100 Ma.

La disparition des dinosaures

L'extinction Crétacé-Tertiaire à la fin du Crétacé voit la disparition de tous les groupes de dinosaures du Mésozoïque à l'exception des oiseaux. Parmi les grands reptiles marins, seules les tortues marines survivent, et parmi les dinosaures, seule une famille de petits théropodes, celle des oiseaux. C'est là que l'ancienne imagerie descriptive de la paléontologie plaçait la fin de l'« ère des reptiles » et le début de l'« ère des mammifères »[86]. En fait, il n'en est rien, si l'on considère que les oiseaux, qui sont des dinosaures, colonisent les premiers, avant les mammifères, les niches écologiques laissées vides par les dinosaures non-aviens, et que les mammifères, apparus en même temps que les dinosaures, étaient également bien représentés au Mésozoïque (eux aussi ont payé un lourd tribut à l'extinction) ; tout au plus peut-on parler d'une « ère des gros dinosaures » suivie par une « ère des gros mammifères » (avec une période des « gros oiseaux » entre les deux, au Paléocène et à l'Éocène)[89].

La diversification des reptiles continue tout au long du Cénozoïque, les squamates prenant une plus grande importance que lors du Mésozoïque. Aujourd'hui ceux-ci constituent la majorité des reptiles existants (plus de 90 %)[96]. On compte actuellement 8 700 espèces de reptiles[96], contre 5 400 espèces de mammifères et près d'une dizaine de milliers d'oiseaux.

Les reptiles et l'homme

Les reptiles dans la culture

La symbolique des reptiles est particulièrement complexe, ces animaux ayant parfois mauvaise réputation, représentant le mal en personne comme le serpent, mais inspirant le respect, et pouvant même être sacralisés comme certains crocodiliens en Afrique.

Symbolique des reptiles dans les mythes, croyances et religions

On retrouve les reptiles dans de nombreux cultes très anciens. Ainsi, les aborigènes d'Australie vénéraient le serpent arc-en-ciel comme l'un de leurs plus puissants êtres ancestraux, protecteur de son peuple[97]. Dans les civilisations d'Amérique du Sud, les Aztèques et les Toltèques vénéraient Quetzalcoatl, littéralement le « serpent à plumes », un dieu bienfaisant très respecté[98]. Chez les Romains et les Grecs, le dieu de la médecine, qu'ils appelaient respectivement Esculape et Asclépios, avait un serpent autour de son bâton, un symbole repris par la suite dans les professions médicales sous la forme du caducée[99]. Les Égyptiens vouaient eux un culte aux crocodiles sacrés du Nil, dont certains étaient même momifiés après leur mort[100]. Ce culte demeure en Afrique encore aujourd'hui, certains villages du Burkina Faso ont leur mare aux crocodiles sacrés. Le dieu de l'eau dans la mythologie égyptienne était d'ailleurs Sobek, un dieu à tête de crocodile[101]. Cette mythologie comprend également un grand nombre de dieux pouvant prendre la forme d'un serpent, souvent d'un cobra. De nombreuses cultures reprennent l'image de l'ouroboros, un serpent se mordant la queue et représentant l'infini, le cycle éternel de la nature. Il fut d'ailleurs repris par les mathématiciens à travers la lemniscate, un huit couché symbolisant l'infini. La mauvaise réputation des reptiles est plus récente. Dans la Bible par exemple, le serpent est l'animal du péché originel, qui trompa Ève et provoqua l'exclusion d'Adam et Ève du jardin d'Eden. La punition du serpent fut de devoir ramper[102]. Sa forme phallique lui a aussi valu la symbolique de la luxure et du péché.

Reptiles imaginaires

Même si l'on ne peut pas réellement parler de reptiles, de nombreux animaux issus de l'imagination humaine partagent un grand nombre de traits communs avec ces animaux. L'exemple le plus connu est le dragon, gigantesque reptile écailleux généralement pourvu d'ailes et que l'on retrouve dans les mythologies du monde entier. Le dragon n'a pas la même signification suivant la civilisation. Il est un symbole de vie et de puissance en Chine, un protecteur en Indonésie, un gardien de trésors en Grèce antique ou encore un être maléfique et ravisseur de princesses en Europe médiévale.

Les gigantesques reptiles marins contemporains des dinosaures comme les plésiosaures ont également inspiré les hommes. On retrouve de telles créatures dans la mythologie maritime à travers les serpents de mer, mais aussi dans d'autres légendes comme celle du monstre du Loch Ness, une sorte de plésiosaure qui vivrait dans le lac du même nom en Écosse[103].

Reptiles dans l'art

En peinture, les reptiles sont surtout représentés à travers la mythologie ou la religion dans laquelle ils prennent une place importante. Ainsi, des scènes comme le serpent incitant Ève à manger le fruit défendu ou Saint Georges tuant le dragon ont été représentées par de très nombreux artistes. Les dragons, reptiles imaginaires, ont également inspiré de très nombreux sculpteurs.

On retrouve aussi des reptiles au cinéma, notamment dans des films d'horreur comme La Femme reptile (1966), L'Incroyable Alligator (1980), Anaconda, le prédateur (1987), Black Water (2007), Reptiles et Reptile[104] - [105]. Ils ont également inspiré le titre du western Le Reptile (1970), même si ces animaux n'ont pas grand-chose à voir avec l'intrigue du film. Ce sont aussi les héros des différents films, dessins animés et bandes dessinées de la série des tortues ninja.

Les reptiles qui ont le plus grand succès dans ce domaine sont sans conteste les dinosaures, qui occupent une place majeure dans divers œuvres comme le roman de Conan Doyle de 1912 Le Monde Perdu, dont de nombreux films ont repris la trame[106], et celui de Michael Crichton de 1990, Jurassic Park, qui a inspiré la célèbre série de films de Steven Spielberg, ou encore les films majeurs King Kong (1933) et Godzilla (1954) et ceux qui en ont découlé[107]. Pour les plus jeunes, les dinosaures sont les personnages principaux de diverses séries animées comme Denver, le dernier dinosaure ou Le petit dinosaure. Les reptiles humanoïdes sont également des personnages récurrents de la science-fiction, et apparaissent à la télévision comme dans la série V et son remake V (2009), au cinéma ou dans divers jeux vidéo.

Élevage des reptiles

L'élevage des reptiles, qui reste marginal par rapport aux autres types d'élevage, se développe dans différents points du globe. Ainsi, l'élevage de l'alligator, principalement pour sa peau mais aussi pour sa viande, est en expansion en Floride, au Texas et en Louisiane. La production de ces trois états s'élève à 45 000 peaux par an. Une peau d'alligator, utilisée par la maroquinerie de luxe se négocie à environ 300 $ pièce en 2010[108]. En Asie, ce sont les crocodiliens qui sont de plus en plus présents dans les fermes. Certains devenaient tellement rares à l'état sauvage qu'ils ne pouvaient plus faire l'objet d'une exploitation commerciale. L'apparition des élevages dans les années 1960, quand on a réussi à faire reproduire cet animal en captivité, a permis de redonner espoir quant à la sauvegarde de certaines espèces dans la nature[109]. L'élevage peut produire des crocodiliens destinés à être abattus pour leur viande, qui sont consommés dans divers pays d'Asie comme la Chine, mais le débouché le plus recherché est la maroquinerie. Comme les peaux doivent être en parfait état pour s'introduire sur ce marché, les animaux sont souvent placés dans des cages individuelles pour ne pas qu'ils se battent entre eux et se blessent.

En Afrique aussi l'élevage de reptiles est en pleine expansion, exportant des animaux en Europe et aux États-Unis pour devenir animaux de compagnie ou alimenter l'industrie de la peau de reptiles. De petits élevages visent également à approvisionner le marché local de la viande de reptile, certains consommateurs des villes étant par exemple demandeurs de viande de python[110].

En France, l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 du ministère de la Transition écologique et solidaire contraint tout détenteur d'animaux d'espèces non domestiques à tenir un registre d'entrée et de sortie de ces animaux[111].

Reptiles dans l'alimentation humaine

Dans de nombreux pays la consommation de reptiles est une pratique courante pour assurer la subsistance des populations locales. C'est notamment le cas dans divers pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique où la pratique est ancrée. Toutefois, la consommation de viande de reptiles prend de plus en plus d'importance. C'est le cas notamment en Asie où elle est bien implantée et représente même une activité économique non négligeable, comme en Chine par exemple[112]. La consommation de serpent y daterait de plus de 2 000 ans et environ 7 000 à 9 000 tonnes de serpents sont commercialisées chaque année dans ce pays[113]. La consommation de reptiles est en augmentation, et les Chinois sont importateurs de divers animaux comme les serpents et les crocodiliens venus d'Asie du Sud-Est. Une étude menée entre 1993 et 1996 a évalué qu'entre 2 et 30 tonnes d'animaux sauvages transitaient quotidiennement de manière illégale à travers la frontière sino-vietnamienne, à destination des marchés et restaurants des villes frontalières de la région autonome du Guangxi[114].

La chair de tortue est considérée comme un mets délicat dans de nombreuses cultures[115]. La soupe de tortue a longtemps été un plat noble dans la gastronomie anglo-américaine et l'est toujours dans certaines régions d'Extrême-Orient. Les plats à base de gophère étaient également populaires dans certaines populations de Floride[116]. La tortue est également un aliment traditionnel de l'île de Grand Cayman où des élevages de tortues marines pour la consommation se sont développés.

La consommation de viande de crocodile et d'alligator se développe beaucoup en marge de l'élevage de ses animaux pour leur peau. La viande de crocodilien est une viande claire proche de la viande de volaille, qui est peu grasse et assez bien pourvue en protéines[117]. Son marché se développe aux États-Unis mais aussi en Europe, et est également très important en Chine et en Asie du Sud-Est.

La maroquinerie de luxe

La peau de reptiles est particulièrement recherchée par la maroquinerie de luxe. Une fois la peau retirée de l'animal, elle est tannée, puis elle est utilisée pour fabriquer des sacs à main, des bracelets de montre, des porte-monnaie, des chaussures ou des ceintures. L'origine de ces peaux n'est pas toujours claire, une partie provenant d'élevage légal mais une autre provenant du braconnage. Ce marché est particulièrement lucratif, et génère de très fortes valeurs ajoutées qui encouragent le trafic illégal[118].

Il n'est pas très facile d'évaluer l'ampleur du commerce international de peau de reptiles, qui représente certainement des millions d'euros, à cause du très vaste marché illégal. Rien que pour sa partie légale, on estime que 10 à 15 millions de peaux de reptiles sont commercialisées dans le monde chaque année[118]. Certaines espèces sont particulièrement concernées. Ainsi, en 2004, on estime que 629 000 pythons réticulés, 400 000 lézards tégus et 1 540 000 alligators ont alimenté le commerce international de peaux de reptile[119]. Les crocodiliens et les petits varans comme le varan malais paient aussi un lourd tribut.

Toutes ces peaux sont généralement importées par les pays développés d'Amérique du Nord et d'Europe. Entre les années 2000 et 2005, près de 3,4 millions de peaux de lézard, 2,9 millions de peaux de crocodilien et 3,4 millions de peaux de serpent sont entrées légalement ou illégalement aux États-Unis[120]. En Europe, c'est également près de deux millions de peaux de reptile qui sont vendues chaque année au début des années 2000[121].

Utilisation dans la médecine traditionnelle et la cosmétique

Les venins des serpents contiennent de très nombreuses molécules dont certaines peuvent être utilisées en médecine. Ils font l'objet de diverses recherches afin de découvrir de nouveaux principes actifs, et ont permis d'isoler des médicaments utilisés contre les angines de poitrine, des régulateurs de pression artérielle et des analgésiques. La toxine botulique du venin de cobra entre dans la composition du botox[122]. Le venin de serpent est largement utilisé en médecine traditionnelle, notamment dans les pays asiatiques et africains[110].

La tortue est également utilisée en médecine traditionnelle. C'est notamment le cas de l'émyde mutique au Cambodge, aujourd'hui quasiment disparue, qui était utilisée pour les soins post-nataux[123]. La carapace de la tortue d'Hermann est utilisée dans la médecine traditionnelle en Serbie[124]. La médecine chinoise traditionnelle utilise beaucoup les plastrons de tortues dans différentes préparations. L'une des plus connues est la gelée de tortue, la guilinggao. La seule île de Taïwan importe des centaines de tonnes de plastrons tous les ans[125].

Reptiles animaux de compagnie

Les reptiles peuplent de plus en plus les terrariums de particuliers en tant qu'animaux de compagnie. Parmi les reptiles les plus fréquemment rencontrés en terrariophilie, on trouve les serpents non venimeux comme les pythons et les boas, les geckos, les iguanes, les tortues terrestres ou d'eau douce ou des caméléons, qui attirent les amateurs notamment par leurs changements de couleur[126]. On compte pas moins de 13 millions de reptiles dans 4,6 millions de foyers aux États-Unis en 2011[127] et ils sont particulièrement populaires au Royaume-Uni avec neuf millions d'animaux, soit plus que le nombre de chiens du pays[128]. En France on compte environ un million de reptiles parmi les animaux de compagnie en 2004[129]. Le marché des reptiles comme nouveaux animaux de compagnie (NAC) est en pleine expansion et se révèle très lucratif, tant pour le marché légal que pour le marché illégal qui s'approvisionne directement dans la nature sans autorisation[130].

L'élevage de reptiles comme animaux de compagnie pose également parfois des problèmes de marronnage, s'ils sont relâchés dans la nature. C'est le cas avec la tortue de Floride qui a été importée massivement en Europe par les animaleries à la fin du XXe siècle et relâchée en grand nombre dans la nature, par des propriétaires incapables de s'occuper de leur tortue devenue grande. Elle a réussi à s'acclimater et est devenue invasive en France où elle prend peu à peu la place de la tortue indigène, la Cistude[131].

Divertissements

Les reptiles sont bien représentés dans les zoos à travers le monde entier, souvent dans des vivariums plus ou moins importants. Certains parcs sont même spécialisés dans les reptiles, comme en France l'île aux Serpents dans la Vienne ou La Ferme aux crocodiles dans la Drôme qui disposent d'enclos[132]. C'est aussi le cas de l'Alice Springs Reptile Centre qui accueille des reptiles endémiques d'Australie, du St. Augustine Alligator Farm Zoological Park en Floride qui est le seul parc où toutes les espèces de crocodiliens sont représentées, ou de Reptile Gardens, à côté de Rapid City dans le Dakota du Sud qui héberge la plus vaste collection de reptiles au monde. Des démonstrations sont parfois organisées autour de ces animaux, mettant par exemple en scène des dresseurs de crocodiliens qui manipulent ces animaux réputés féroces[133]. En Australie, des croisières sont organisées pour observer les Crocodiles marins avec pour principale attraction les sauts de ces animaux pour attraper des morceaux de viande tendus au bout de cannes[134].

En Afrique du Nord et en Asie du Sud (Inde, Bangladesh, Sri Lanka, etc.), des charmeurs de serpents impressionnent les passants en paraissant envoûter des serpents ondulant au rythme de la musique qu'ils jouent[135]. En Martinique, des combats entre un serpent et une mangouste sont organisés à l'image des combats de coqs, mais ne font pas l'objet de paris[136].

Danger des reptiles pour l'homme

Les reptiles qui font le plus de victimes parmi les populations humaines sont sans conteste les serpents. En effet, le venin de certains est mortel si la blessure n'est pas soignée à temps. Il est très difficile de recenser le nombre d'attaques par des serpents et le nombre de morts. Elles demeurent relativement peu élevées dans les pays de l'hémisphère nord, mais sont très fréquentes en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. On estime le nombre de morsures annuelles à plus de cinq millions dont la moitié par des serpents venimeux, et le nombre de morts à environ 125 000 par an, dont pas moins de 100 000 en Asie[137]. Parmi les serpents venimeux dangereux, on note notamment les cobras et d'autres élapidés comme les mambas et les taipans, les crotales, les vipéridés.

Les crocodiliens ont une réputation de mangeurs d'homme et peuvent en effet présenter un véritable danger. Ils deviennent particulièrement dangereux pendant la période de reproduction, durant laquelle ils protègent leur territoire contre tout intrus. Ils attaquent parfois des pirogues traversant leur territoire sans forcément s'en prendre aux passagers. Des cas plus sérieux de personnes se baignant ou lavant du linge dans les rivières et emportés par un crocodile se produisent aussi régulièrement[54] Aux États-Unis environ 200 attaques d'alligators ont été relevées depuis 1948, dont 14 mortelles[138]. En Australie, on comptabilise en moyenne une attaque mortelle de crocodile marin par an, généralement dans le nord du pays[139]. Mais, c'est clairement en Afrique que les crocodiles font le plus de victimes. Il est toutefois difficile d'avoir des données claires car les décès ne sont pas forcément tous recensés, et on ne peut pas toujours savoir si une disparition a été causée ou non par une attaque de crocodile. On estime cependant le nombre de morts consécutives à des attaques de Crocodile du Nil à plusieurs centaines par an en Afrique sub-saharienne[140].

Peur des reptiles

Depuis toujours les reptiles inquiètent les hommes. La peur des reptiles est une des peurs les plus courantes, et peut provoquer une panique presque incontrôlable chez certaines personnes. On l'appelle herpétophobie, et la peur des serpents, qui est particulièrement répandue, est appelée ophiophobie. Ces réactions peuvent tout d'abord s'expliquer par le danger que ceux-ci représentent ; une morsure de serpent, si elle n'est pas systématiquement mortelle, nécessite souvent des soins importants. Par ailleurs, il pourrait y avoir une part d'instinctif dans la peur des reptiles, et notamment celle des serpents, puisque chez de nombreux mammifères cette réaction semble innée, ou du moins les animaux possèdent de très fortes prédispositions pour développer cette peur[141] - [142].

Menaces autour des reptiles

.jpg.webp)

Dans certains pays, les reptiles sont victimes du braconnage. Les animaux ainsi chassés sont utilisés pour l'alimentation, la médecine traditionnelle et pour leur peau, qui une fois tannée peut être utilisée dans l'industrie du luxe pour confectionner des bracelets de montre, des sacs à main ou des portefeuilles, vendus en Europe et en Amérique du Nord[143]. Le marché des NAC s'approvisionne lui aussi largement auprès de braconniers qui prélèvent des animaux à l'état sauvage, le marché des NAC est une menace importante pour les espèces rares de reptiles qui voient leurs effectifs chuter dans leur milieu d'origine pour approvisionner les terrariums, avec souvent des pertes importantes durant le voyage[130]. Malgré l'émergence d'élevages, ceux-ci ne parviennent pas pour le moment à enrayer le commerce illégal, et sont eux-mêmes demandeurs d'animaux capturés dans la nature, afin de constituer leurs animaux reproducteurs[110]. Les reptiles sont parfois tués simplement du fait de leur mauvaise réputation. Ainsi les serpents sont régulièrement détruits, même les espèces inoffensives, car on redoute qu'ils soient dangereux pour l'homme. Les attaques de crocodiles sont généralement suivies d'expéditions punitives qui font de nombreuses victimes parmi eux.

Parmi les menaces qui planent sur les reptiles on compte notamment la disparition de leur habitat. En effet, l'urbanisation croissante, la pollution des eaux, la déforestation qui touche certaines grandes forêts du globe, comme en Asie tropicale, réduisent fortement les aires où les reptiles vivent. Les routes constituent également un danger important pour des animaux comme les tortues qui sont fréquemment écrasées par des voitures. Les tortues marines, qui sont particulièrement menacées, sont parfois victimes de prises accidentelles dans les filets de pêche[144]. Certaines espèces invasives peuvent mettre en danger l'herpétofaune locale. Ainsi, l'arrivée des rats amenés par les pionniers en Nouvelle-Zélande a été suivie par la disparition des sphénodons sur les îles principales, ces rongeurs s'attaquant aux pontes des reptiles. L'espèce invasive peut parfois être un autre reptile comme dans le cas des couleuvres originaires d'Europe continentale qui ont été introduites sur les îles Baléares, pour certaines depuis l'époque romaine et pour d'autres plus récemment, qui font disparaitre des lézards endémiques de l'archipel qui ne sont pas adaptés à ces prédateurs[145].

Entre 1970 et 2012, les populations de reptiles vivant dans les lacs et les rivières ont chuté de 72 %[146]

Mesures de sauvegarde

.jpg.webp)

En 2009 l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a dénombré 1 677 espèces de reptiles menacées et placées sur sa liste rouge, soit environ 28 % des espèces de reptiles que l'on compte dans le monde. Cette liste augmente très rapidement puisque pas moins de 293 espèces ont été rajoutées l'année suivante. 469 espèces sont considérées comme menacées d'extinction[147].

Afin de limiter l'exploitation des espèces en danger d'extinction, le commerce de reptiles sauvages est strictement réglementé, à travers la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), également parfois nommée convention de Washington. Ce document signé en 1973 comprend trois annexes qui regroupent les animaux sauvages suivant leur degré de protection. Les espèces les moins menacées peuvent ainsi toujours être commercialisées, mais seulement si le pays obtient un permis d'exportation. La vente d'espèces menacées d'extinction est en revanche interdite[148]. Malheureusement de nombreuses espèces de reptiles qui viennent d'être découvertes mais qui ne sont pas encore entièrement répertoriées par la CITES comme vulnérables ou menacées sont mises en vente sur internet sans aucune réglementation et risquent de disparaître très vite[149]. De plus, il est très difficile de contrôler le braconnage dans certains pays et beaucoup passent outre la convention. Certains pays adoptent des législations plus strictes, pouvant réglementer plus strictement ou interdire le commerce, mais aussi le transport de reptiles sauvages vivants ou morts[148].

Voir aussi

Ouvrages sur l'évolution des reptiles

- (en) Monroe W. Strickberger, Evolution, Jones & Bartlett Learning, , 722 p. (ISBN 9780763738242)

- Henri Termier et Geneviève Termier, Histoire de la terre, Presses universitaires de France, , 430 p.

- Augé, M., & Rage, J. C. (2000). Les squamates (Reptilia) du Pliocène moyen de Sansan. Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle, 143, 203-273.P

Ouvrages sur l'herpétologie et son histoire

- André-Marie-Constant Duméril, Erpétologie générale, ou histoire naturelle complète des reptiles, Roret, (lire en ligne)

- François Marie Daudin et Charles S. Sonnini, Histoire naturelle, générale et particulière des reptiles: ouvrage faisant suite à l'histoire naturelle générale et particulieère, composée par Leclerc de Buffon, et rédigée par C. S. Sonnini, membre de plusieurs sociétés savantes, Volume 1, Dufart, , 584 p.

- André M. Duméril et Georges Cuvier, Herpétologie ou histoire naturelle des reptiles, Baudoin, , 100 p.

Ouvrages de biologie générale

- (en) Belal E. Baaquie, Frederick H. Willeboordse, Exploring integrated science, CRC Press, , 572 p. (ISBN 9781420087932)

- Carl Gustav Carus, Traité élémentaire d'anatomie comparée: suivi de recherches d'anatomie philosophique où transcendante sur les parties primaires du système nerveux et du squelette intérieur et extérieur, et accompagné d'un atlas de 31 planches in-4o, gravées, J.-B. Baillière, , 31 p.

- Roger Eckert et David Randall (trad. François Math), Physiologie animale: mécanismes et adaptations, De Boeck Supérieur, , 840 p. (ISBN 9782744500534)

- Scott F. Gilbert (trad. Sylvie Rolin et Étienne Brachet), Biologie du développement, Biologie cellulaire et moléculaire, De Boeck Supérieur, , 858 p. (ISBN 9782804145347)

- Raymond Gilles et Michel Anctil, Physiologie animale Biologie animale, De Boeck Supérieur, , 675 p. (ISBN 9782804148935)

- (en) Dennis F. Kohn, Anesthesia and analgesia in laboratory animals, Academic Press, , 426 p. (ISBN 9780124175709)

- Thierry Lodé, La guerre des sexes chez les animaux: une histoire naturelle de la sexualité, Odile Jacob, , 361 p. (ISBN 9782738119018)

- Félix-Archimède Pouchet, Zoologie classique; ou, Histoire naturelle du règne animal, Volume 1, Roret,

- Société scientifique de Bruxelles, Union catholique des scientifiques français, Revue des questions scientifiques, vol. 123 à 124, Société scientifique de Bruxelles,

- Société scientifique de Bruxelles, Union catholique des scientifiques français et Hervé Le Guyader, Classification phylogénétique du vivant, vol. 123 à 124, Belin, (ISBN 2-7011-4273-3)

Ouvrages sur les reptiles

- (en) Patricia Bartlett, Reptiles and Amphibians For Dummies, John Wiley and Sons, , 360 p. (ISBN 9781118068816)

- (en) Richard D. Bartlett et Patricia Pope Bartlett, Geckos, Barron's Educational Series, , 95 p. (ISBN 9780764128554)

- M. Bolton, L'élevage des crocodiles en captivité, Food & Agriculture Org., , 15 p. (ISBN 9789252028758)

- (fr) Teresa Bradley Bays et Teresa Lightfoot, Jörg Mayer (trad. Florence Almosni-Le Sueur), Comprendre le comportement des NAC: Oiseaux, reptiles et petits mammifères, Elsevier Masson, , 419 p. (ISBN 9782294704611)

- (fr) Jacques Brogard, Les maladies des reptiles, Point Vétérinaire, coll. « Médecine vétérinaire », , 319 p. (ISBN 9782863261057)

- (fr) Christophe Bulliot, Nouveaux animaux de compagnie: Aide aux soins, Éditions Point Vétérinaire, , 184 p. (ISBN 9782863262030)

- (fr) Jean-Philippe Chippaux, Venins de serpent et envenimations, IRD Editions, coll. « Didactiques », , 288 p. (ISBN 9782709915076)

- (fr) Collectif : Roland Bauchot, Cassian Bon, Patrick David et Jean-Pierre Gasc, Serpents, Éditions Artemis, , 219 p. (ISBN 9782844164100)

- (en) Carl Gans, Abbot S. Gaunt, Kraig Adler, Biology of the Reptilia: Morphology I; The skull and appendicular locomotor apparatus of Lepidosauria Biology of the Reptilia, Morphology I Contributions to herpetology, vol. 21, Academic Press, coll. « Biology of the Reptilia », , 781 p. (ISBN 9780916984779)

- (fr) Paul Gervais, Reptiles vivants et fossiles, G. Baillière, , 82 p.

- (fr) Losange (Collectif), Amphibiens et reptiles, Artemis, coll. « Découverte nature », , 127 p. (ISBN 9782844166500)

- (fr) Mark O'Shea et Timothy R. Halliday, Reptiles et amphibiens, Larousse, coll. « L'Œil nature », , 256 p. (ISBN 2035604230)

- [PDF] (fr) Delphine Saint-Raymond Moynat, Les affections cutanées des reptiles, Maison Alfort, Thèse de médecine vétérinaire, , 188 p. (lire en ligne)

Références taxinomiques

- (en) Référence Fauna Europaea : Reptilia (consulté le )

- (en) Référence Paleobiology Database : Reptilia (Laurenti 1768)

- (fr+en) Référence ITIS : Reptilia Laurenti, 1768

- (en) Référence World Register of Marine Species : taxon Reptilia Laurenti, 1768 (+ liste espèces)

- (en) Référence Paleobiology Database : Sauropsida Huxley 1864

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Global Biodiversity Information Facility

- (en) Animal Diversity Web

- (en) Australian Faunal Directory

- (sv) Dyntaxa

- (en) EPPO Global Database

- (en) EU-nomen

- (en) Fauna Europaea

- (en) Paleobiology Database

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (nl) Nederlands Soortenregister

- (en + en) New Zealand Organisms Register

- (en) Plazi

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) World Register of Marine Species

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Référence Animal Diversity Web : Reptilia

- (en) Référence NCBI : Sauropsida (taxons inclus)

- Encyclopédie des reptiles : documentation, fiches d'élevage...

- Description du groupe des reptiles et des batraciens

- Les reptiles sur le site du Conseil canadien de protection des animaux

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Genèse 1:24

- Cette classification ne prend pas en compte les dernières études moléculaires plaçant les tortues parmi les diapsides

Références

- Informations lexicographiques et étymologiques de « reptilien » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- (fr) Paul D. Mac Lean, Les trois cerveaux de l'homme, Paris, Robert Laffont, 1970-78, 200 p. (ISBN 2-221-06873-4)

- Avec les cinq principaux clades représentés : Agnathes (lamproies), Chondrichthyens (requins, raies), Placodermes (fossiles), Acanthodiens (fossiles), Osteichthyens (poissons osseux).

- « Systématique : ordonner la diversité du vivant », Rapport sur la Science et la technologie No 11, Académie des sciences, Lavoisier, 2010, p. 65

- Louis Bourgey, Observation et expérience chez Aristote, Vrin, , 161 p. (ISBN 9782711600847, lire en ligne), p. 133

- Duméril 1834, p. 229

- Duméril 1834, p. 237

- Carolus Linnaeus, Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis., Holmiae (Laurentii Salvii), , 10e éd.

- « Amphibia », Encyclopaedia Britannica, 9e édition, (lire en ligne)

- (la) J.N. Laurenti, Specimen Medicum, Exhibens Synopsin Reptilium Emendatam cum Experimentis circa Venena, (lire en ligne)

- Duméril 1834, p. 239

- Duméril et Cuvier 1834, p. 5

- Daudin 1801, p. 330

- Duméril 1834, p. 244-245

- P. A. Latreille, Nouveau Dictionnaire à Histoire Naturelle, xxiv, , « Familles naturelles du règne animal, exposés succinctement et dans un ordre analytique »

- (en) « § 6. Frankensteinosaurus: Reptile to Bird » (consulté le )