Plume

La plume, élément caractéristique de la classe des oiseaux, est une production tégumentaire complexe constituée de β-kératine. Comme les poils, les écailles, les ongles, les griffes ou les sabots, les plumes sont des phanères.

L'ensemble des plumes, généralement plusieurs milliers, forme le plumage, dont les fonctions sont de protéger le corps de l'oiseau du milieu, notamment contre l'eau et le froid (phénomène de thermorégulation), de permettre le vol, de se camoufler. Mais il a aussi une fonction sociale et reproductive. Les plumes des oiseaux sont des exaptations : elles sont apparues comme des adaptations, jouant probablement un rôle initial de thermorégulation chez les dinosaures.

L'observation d'une plume ou du plumage peut permettre de déterminer l'espèce, le sexe, l'âge ou la santé d'un oiseau.

La plume

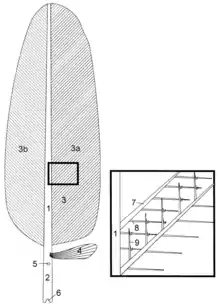

Structure de base

2 Calamus

3 Étendard ou vexillum

(3a Vexillum externum, 3b Vexillum internum)

4 Hyporachis

5 Umbilicus superior

6 Umbilicus inferior

7 Barbe

8 Barbula proximal

9 Barbule distal

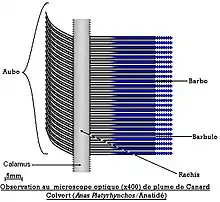

La plume caractéristique, la plume de contour, se compose d'un axe central rigide partagé en un calamus proximal (appelé aussi hampe, il s'agit d'un cylindre creux à sa base, correspondant au tube germinatif fortement kératinisé qui naît dans une invagination épidermique), et un rachis distal (« tuyau » central plein, partie principale de l'axe). Le rachis porte des « barbes », lames insérées obliquement en deux séries de part et d'autre de l'axe dans un seul plan, et enchevêtrées par des « barbules » perpendiculaires, lamelles proximales (Barbula proximalis lisse, en forme de « gouttière ») et distales (Barbula distalis crochu). Les barbules distales sont prolongées de barbicelles (appelées aussi hamuli, ce sont des écailles modifiées en crochets qui s"agrippent aux « gouttières » par de petites épines qui évitent le décrochement). Ce système d'accrochage assure la cohésion des barbes, mécaniquement importante pour le vol[2].

L'ensemble des barbes situées du même côté du rachis est appelé vexille ou étendard. Le vexille externe (visible quand l'aile est repliée) est souvent plus étroit que l'interne[3].

La base inférieure du rachis peut comporter une plume secondaire, appelée hyporachis ou hypoptyle, qui vient en quelque sorte doubler la plume initiale et permet de compenser l'absence de plumes de duvet, comme chez les manchots[4].

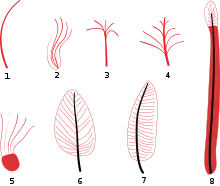

Types de plumes

On distingue plusieurs types de plumes :

Pennes

Les plumes les plus longues des ailes et de la queue sont appelées pennes ou plumes de contour. Il existe deux grands groupes de pennes, les rémiges et les rectrices.

- Les rémiges sont fixées aux ailes. Les rémiges primaires, prenant appui sur les os des phalanges et du métacarpe, sont les plus longues et participent à la forme générale de l'aile. Les oiseaux actuels en ont de 9 à 11 sur chaque aile. Les rémiges secondaires sont plus courtes et insérées au niveau de l'avant-bras (cubitus). Les oiseaux actuels en ont de 6 (Colibris) à 38 (Albatros) par aile. Certaines espèces (albatros, puffins et certains canards) présentent des rémiges tertiaires, au niveau de l'humérus. Quelques rémiges, plus petites, sont fixées au niveau du 1er doigt. Appelées rémiges bâtardes, ou rémiges polliciales, elles constituent l'alula, et sont déployées surtout dans les phases de vol à basse vitesse[3].

- Les rectrices sont fixées sur la queue. La plupart des espèces en ont 12[5].

Tectrices

Les plumes tectrices ou plumes de couverture désignent le duvet (formé de plumes légères dont les barbes ne sont pas enchevêtrées) et les plumules ou semi-plumes, qui sont de très petites plumes sur les tarses. Les plumes de duvet sont très abondantes chez certaines espèces (canards, oies...) ; elles sont parfois arrachées par l'oiseau sur son propre corps afin de garnir le nid. Certaines espèces (outardes, hérons, certains passereaux...) possèdent des touffes de duvet particulier, dont l'extrémité se désagrège en une poudre utilisée pour l'entretien des plumes[3] (ces espèces ont généralement une glande uropygienne plus réduite que la moyenne)[6].

Plumes sensitives

- Les filoplumes sont réduites à un rachis filiforme porteur de quelques barbes au sommet. Elles sont mêlées aux autres plumes de contour auprès desquelles elles sont implantées et leur base est bien innervée ; elles aident vraisemblablement l'oiseau à mettre ses plumes en place lors de sa toilette.

- Les vibrisses ou plumes sétiformes sont des plumes tectrices modifiées, très fines, disposées le plus souvent sur le front et les commissures des yeux et au coin du bec, leur majeure partie (distale) étant dépourvue de barbes et réduite au rachis.

Plumes particulières

Les plumes trichoptiles et néoptiles sont des plumes de couvertures qui ont l'air de cheveux. Les plumes de sabre sont les plumes latérales sans œil de la queue des paons. Les termes herls, hackles, quills, définissent des plumes particulières généralement utilisées pour la conception de mouches de pêche.

Formation et développement

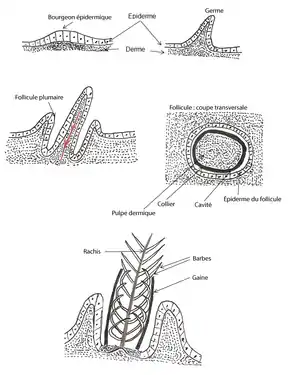

Une plume naît d'un bourgeon épidermique que soulève une papille dermique vascularisée. Le bourgeon s'allonge en un cylindre épidermique oblique entourant un axe dermique (appelé pulpe) riche en vaisseaux sanguins et nerfs, qui se transforme progressivement en une masse composée de cellules vivantes non différenciées (appelée germe) qui, en se différenciant, se kératinise. Cet axe s'enfonce progressivement par sa base sous la surface de la peau, entraînant l'épiderme qui s'invagine dans une dépression de la peau appelée follicule plumaire. À partir d'une zone germinative annulaire ou collier, se divisent longitudinalement des lignes de cellules qui donnent naissance aux crêtes barbaires (les futures barbes) et barbulaires (les futures barbules). Un tube kératinisé appelé gaine entoure progressivement le cylindre épidermique. Finalement, après quelques jours, la gaine de cette ébauche plumaire se fend ventralement, permettent le déploiement du vexille. Cette gaine va ensuite disparaître par usure, laissant apparaître le calamus qui, à son extrémité, n'est plus qu'une structure morte appelée rachis. La plume est alors maintenue par des tissus musculaires implantés d'un même côté sur le rachis[7].

Le pigment de mélanine des plumes est dû aux organites appelés mélanosomes, organites siégeant dans le cytoplasme des mélanocytes situés dans le calamus. Ces cellules transmettent leurs mélanosomes aux cellules médullaires présentes dans la partie centrale des barbes. Les mélanosomes migrent durant toute la croissance de la plume.

La plume ayant une durée de vie limitée, ce processus recommencera à la prochaine mue.

Il existe souvent des différences substantielles entre les rémiges et les rectrices d'adultes et de juvéniles de la même espèce. Parce que toutes les plumes des juvéniles poussent en même temps, elles sont moins douces et de moins bonne qualité que les plumes adultes dont le développement s'étale sur un laps de temps plus long[8]. Des problèmes alimentaires (voir le paragraphe Variations alimentaires) peuvent alors causer des stries de croissance sur les plumes qu'il est possible d'étudier avec une technique appelée ptilochronologie[9].

En général, les juvéniles ont des plumes plus étroites et plus pointues[10] - [11], ce qui est particulièrement visible dans le cas de rapace en vol. Les plumes d'un juvénile sont de longueur plus uniforme et les bords plus dentelés[8], surtout dans le cas des rapaces. Les rémiges des adultes peuvent être de longueurs et de résistances différentes mue après mue, d'une année sur l'autre[8]. D'une façon générale chez les jeunes, les rectrices, les primaires externes et secondaires sont plus longues tandis que les primaires internes sont plus courtes. Cependant, chez les espèces de Ciconiiformes à rectrices particulièrement longues comme le Milan à queue fourchue, le Messager sagittaire ou la Bondrée apivore, les rectrices, de même que les rémiges chez les espèces appartenant au genre Buteo, peuvent être plus courtes chez les juvéniles. Certains scientifiques pensent que ces différences peuvent aider les jeunes oiseaux à compenser leur inexpérience et leur musculature plus faible limitant leur capacité au vol battu[12].

L'usure

Les facteurs d'usures essentiels sont les frottements dus à l'abrasion mécanique lors des mouvements dans le nid, contre la végétation, à cause des intempéries, du sable, du sel, du lissage quotidien des plumes, du grattage ou des frottements occasionnés par le vol ; la consommation de la kératine par des animalcules présents dans le plumage ; l'effet de la lumière (les rayons UV accélèrent la dégradation de la kératine et des pigments des plumes) ; les dommages mécaniques lors des combats ou des attaques des prédateurs. Au fil du temps, les plumes se décolorent, se raccourcissent et s'effilochent en raison de la structure des barbules qui s'altèrent et du rachis qui finit par casser[13]. Les ornithologues peuvent ainsi connaître les périodes du cycle de mue d'une espèce par l'étude de l'usure des plumes.

La lumière agit sur la kératine et le pigment des plumes. Comme les rémiges se recouvrent partiellement, seules les extrémités qui sont exposées au soleil s'usent plus vite. Elles se décolorent d'abord, puis la structure des barbules se détériore et celles-ci se séparent. Les rachis finissent par se casser. Les rectrices s'écartant les unes des autres pour fonctionner, cette fonction entraîne une usure beaucoup plus rapide des plumes.

L'étude de l'usure des plumes permet de connaître la période du cycle de mue de l'oiseau. Les espèces migratrices ont souvent des plumes plus usées que les sédentaires.

Couleurs des plumes

Les pigments des plumes sont de deux types, les mélanines (noir) et les caroténoïdes (jaune au rouge). La coloration de certaines plumes est due à une couleur structurelle, dépendant de la disposition de minuscules parties des barbes. Ainsi, de nombreux oiseaux ont un plumage vert ou bleu, comme les espèces du genre Pavo[14] ou les Psittacidae, sans pigments de ces couleurs. De nombreuses espèces ont des plumes blanches comme les aigrettes, mouettes, spatules. Le blanc résulte de l’absence de pigmentation mais également de la réflexion totale du spectre lumineux.

La coloration du plumage des oiseaux est un compromis évolutif entre la résistance aux rayonnements solaires (provoquant une photo-oxydation différentielle des pigments) et la capacité à se dissimuler des prédateurs et à être vu par les partenaires sexuels éventuels[15].

Couleurs pigmentaires

Les pigments obtenus à partir des mélanines (pigment le plus abondant chez les oiseaux[16]) peuvent aller du noir, comme pour le choucas des tours, au brun clair voire au jaune comme pour certaines espèces de Corvidae. Ces pigments mélaniques sont directement synthétisés par l’oiseau. Il n’en est pas de même pour les pigments caroténoïdes qui peuvent, suivant les espèces, être soit synthétisés soit plus généralement obtenus par la nourriture. Les Psittacidae synthétisent la psittacine tandis que les flamants, certains serins, etc., trouvent ces pigments dans leur alimentation[17]. Dans ce dernier cas, les caroténoïdes ne subissent pas ou peu de transformations chimiques avant de se déposer dans les plumes. Mais, chez les flamants, le pigment initial est produit par des algues unicellulaires, transformé en canthaxanthine chez des crevettes (Artemia salina) qui s’en nourrissent et finalement fixé dans les plumes des flamants. La couleur peut alors varier en fonction de l’alimentation et donc de la saison[18].

La quantité de pigments allouée à la coloration dépend de la disponibilité et de l'état de santé de l'oiseau. Les caroténoïdes sont des précurseurs de la vitamine A qui joue un rôle important dans les défenses immunitaires. Il existe, chez les oiseaux ayant une coloration à base de caroténoïdes, un compromis des allocations des caroténoïdes entre la réponse immunitaire et l'intensité de la coloration[19]. L’accumulation des pigments peut varier avec l’âge de l’oiseau[14].

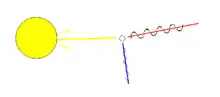

Couleurs structurelles

C’est grâce au phénomène optique de diffusion Rayleigh (décomposition de la lumière par les microstructures des barbes) que des couleurs peuvent apparaître par décomposition de la lumière blanche. Ce phénomène est identique à celui qui permet la coloration des yeux chez l’homme, ou mieux la coloration des bulles de savon et l’arc-en-ciel. Chez les psittacidés, le bleu naît dans des barbes renfermant une couche structurale riche en microgranules de mélanine noire ; si à cela s’ajoute un caroténoïde jaune on a du vert. Les microgranules renvoient les radiations bleues (les plus courtes), les autres sont absorbées par une moelle centrale noire. Chez les paons et les colibris, la couleur structurale est due à l'interférence de la lumière : les barbules renferment des plages de microlamelles qui décomposent la lumière (comme pour un microsillon) et suivant l’écartement des microlamelles on a telle couleur. Dans ce cas, en inclinant la plume pour faire varier l’incidence de la lumière, on voit les couleurs se déplacer[20].

La combinaison des différents pigments et de ces phénomènes optiques permet une très grande variété de couleurs. Les éleveurs d’oiseaux de compagnie ont pu sélectionner de nombreuses variétés de couleurs dues à des mutations apparues en élevage et en obtenir de nouvelles par des croisements pour produire les teintes désirées.

Irisation

Certaines espèces sont connues pour avoir des plumes iridescentes, comme les oiseaux-mouches mais aussi les guêpiers, l'ibis chauve, les paons, quelques canards, les étourneaux, les corbeaux, etc. Les irisations sont produites par les barbules renfermant des réseaux de microlamelles. Une barbule à microlamelles reposant sur une barbule riche en mélanine noire, cette dernière absorbe les radiations parasites. Les microlamelles ont l’avantage sur les microgranules de mélanine de pouvoir produire toutes les couleurs du spectre solaire, alors que les microgranules ne peuvent produire que du bleu.

Le plumage

Le terme plumage fait référence à la fois aux coloris des plumes et à leur disposition. Les motifs et les couleurs du plumage varient entre les espèces et sous-espèces, et peuvent également varier entre les différentes classes d'âge, de sexe et les saisons. C'est une des manières les plus usuelles de reconnaître les espèces.

Quantité

Tous les oiseaux ne disposent pas de la même quantité de plumage. Le plumage représente jusqu’à 50 % du poids chez les Fregatidae, 30 % chez les passereaux[21]. Le nombre de plumes peut également beaucoup varier selon les saisons : il passe, chez le bruant à gorge blanche, d’environ 2 600 en février à environ 1 500 en octobre[21]. Le cygne siffleur, dispose lui, lors de sa saison la plus couverte, de près de 25 000 plumes tandis que les oiseaux-mouches ne disposent que d’environ 1 000 plumes lors de la saison la moins couverte.

Implantation des plumes

L'implantation des plumes ne se fait pas au hasard mais sur des zones de la peau appelées ptérylies. Les zones où les plumes ne poussent pas sont appelées aptéries. Seuls les Spheniscidae et les ratites ne répondent pas à ce schéma. Le plumage paraît uniforme du fait de la différence de taille des plumes. Ceci est particulièrement visible chez les juvéniles. Les petits Trochilidae éclosent avec une rangée de plumes dorsales, qui leur permettent de détecter par vibration l'arrivée de leurs parents.

On distingue plusieurs régions d'implantation des plumes dont plusieurs noms sont en rapport avec le vêtement :

- la cape ou le manteau : la partie supérieure (le dos) du plumage ;

- le bonnet ou calotte : la partie supérieure de la tête ; lorsque les plumes sont érectiles, on parle de huppe (quelquefois improprement appelée crête) ; certains oiseaux présentent des touffes de plumes dressées sur la tête, appelées aigrettes, qui peuvent, comme chez les hiboux, faire penser à des oreilles, mais n'en sont pas ;

- la bavette : la partie sous le bec ;

- La couverture parotique, sur la joue ;

- La couverture scapulaire, sur l'épaule ;

- Les miroirs, des bandes de couleur sur les rémiges ;

- Les plumes scapulaires désignent une partie du plumage de l'aile venant recouvrir les épaules de l'oiseau au repos ;

- le camail : l'ensemble des plumes de la tête et du cou des animaux d'élevage ; ou l'ensemble des plumes du cou[22] ;

- les faucilles : les grandes plumes recourbées de la queue du coq[22] ; elles sont de deux types : les primaires (les deux grandes faucilles) et les secondaires ;

- les lancettes : les plumes tombantes de « l'arrière train » du coq, situées juste avant la base de la queue et à l'arrière des ailes[22].

Convention de numérotation et identification

Chaque plume, en fonction de sa position et donc de son utilité, a une forme différente. Les ornithologues ont créé une convention pour attribuer un identificateur à chacune d'elles. Ainsi les rémiges primaires sont identifiées par un P suivi de son numéro d'ordre. Les rémiges secondaires sont identifiées par un S, les tertiaires par un T et les rectrices par un R, Al pour les alulas. Pour la majorité des auteurs, le dénombrement commence de l'avant vers l'arrière, les rectrices sont numérotées de part et d'autre du centre vers l'extérieur[23]. Chaque espèce dispose d'une formule alaire différente. Elle peut permettre l'identification d'oiseaux. Les spécialistes peuvent même déduire l'espèce d'un oiseau à partir d'une seule plume.

La connaissance des différentes plumes de l'aile est indispensable pour la compréhension des caractéristiques de la mue.

Certaines espèces comme les anatidés du genre Anas ou des perroquets du genre Amazona possèdent sur le dos des ailes une barre iridescente appelée miroir, d'autres espèces disposent d'homochromie mimétique comme des ocelles. Ces caractéristiques peuvent être primordiales pour l'identification d'un oiseau.

Variations des plumages

On observe des variations de plumages entre les individus d'une même espèce. Ces variations sont dues à plusieurs facteurs, la production d'hormones, des facteurs d'ordre génétique et, le moins connu et le plus discuté, le facteur nutritionnel. Les oiseaux changent de plumage au cours de mues, les couleurs peuvent changer en fonction des saisons pour certaines espèces. Ces différentes variantes de plumage sont appelées « formes » et ces espèces sont dites polymorphiques.

Variations endocriniennes

Les plumages peuvent beaucoup varier en fonction des sexes, des saisons ou de l'âge des individus.

Les poussins, qui peuvent à l'éclosion être entièrement nus (ex : pic vert), partiellement couverts de duvet (ex : rougequeue à front blanc) ou entièrement couverts de duvet (ex : poussins nidifuges) vont progressivement acquérir un premier plumage d'immature. Les juvéniles auront dans la plupart des cas un plumage différent des adultes ou semblable à celui des femelles. Ce plumage immature laissera la place au plumage d'adulte lorsque l'oiseau aura atteint la maturité sexuelle[3].

Les mâles sont, en général, plus colorés, au moins de la période des parades nuptiales à la fin de la période de reproduction, la mue automnale (pour les espèces nordiques) leur permettant d'acquérir une livrée plus discrète.

On parle de plumage éclipse, lorsque les mâles d'une espèce possèdent un plumage de parade nuptial différent de celui de la saison d'hivernage, comme c'est le cas pour les mâles de Sarcelle d'hiver et de nombreux canards en général.

Les femelles de certaines espèces sont connues pour choisir leur mâle en fonction, entre autres, de la couleur de leur plumage, les mâles aux couleurs les plus chatoyantes étant supposés être en meilleure santé. Les femelles et les juvéniles, aux couleurs plus ternes, sont en général mieux camouflés, quoique certains mâles incubent également. Les espèces dites polymorphiques, sédentaires ou non, peuvent connaître des mues saisonnières, leur plumage changeant selon les saisons. Le Chardonneret jaune est un exemple de toutes ces variations de plumage.

Ces variations sont d'origine endocrinienne.

Variations génétiques

Certaines espèces disposent d’une importante variation de plumages en fonction des individus comme chez les Cuculidae ou les Strigiformes. Elles sont principalement dues à des raisons génétiques et peuvent s’étendre à l’ensemble du plumage ou à quelques zones. Une des plus célèbres de ces anomalies est l’albinisme comme chez le merle blanc, un oiseau quasi-mythique. L’albinisme, relativement rare, est liée à l’absence de l’enzyme tyrosinase. Une autre anomalie ne causant que des taches blanches est appelée leucisme et semble héréditaire et parfois liée au sexe[24]. Une pigmentation rouge ou jaune anormale étant respectivement l’érythrisme et la xanthochromie. On a observé à la fin des années 1990 pour les hirondelles de cheminée exposées aux radiations de la catastrophe de Tchernobyl que 13 % d’entre elles présentent des taches de dépigmentation liées à des mutations[25].

Les éleveurs d’oiseaux de compagnie, de Psittacidae et de serins notamment, cherchent à reproduire ces anomalies génétiques, des mutations naturelles, par croisements sélectifs afin de rendre les oisillons produits plus rares et plus chers.

Un autre type de variation génétique du plumage concerne la longueur des plumes. Par exemple, le coq domestique de la variété Onagadori présente trois mutations : une empêchant la mue des rectrices et deux favorisant leur croissance. Il s’ensuit une croissance démesurée et continue des plumes de la queue, dont la longueur atteint souvent 5 ou 6 m, voire la dimension exceptionnelle de 11,3 m[26].

Variations alimentaires

On observe dans de nombreuses études que dans le cas de carence alimentaire il apparaît d'une part des marques blanches sous les rémiges et surtout sous les rectrices et d'autre part un manque de barbes, mais ces études ne permettent cependant pas de conclure avec certitude[27]. On a observé que la présence de lysine dans l'alimentation favorise la croissance des plumes et l'absence des taches[28], la lysine influençant la production de tyrosinase, mais ce n'est peut-être pas la seule cause. Ces altérations se traduisent par des barres de croissance qui fragilisent les plumes, qui se cassent à cet endroit à la fin de la saison. La ptilochronologie propose d'étudier la santé alimentaire des oiseaux en observant ces phénomènes.

Certains auteurs pensent que d'une part la sous-alimentation entraîne assez rapidement des dépigmentations au niveau des jeunes plumes et que d'autre part on observe une proportionnalité entre la durée de la famine et la taille des marques. Ces marques, dans ce cas, seraient liées à la diminution du flux sanguin causant un moindre afflux des produits chimiques précurseurs des couleurs dans le calamus. Ceci expliquerait la différence de positions et de formes de ces marques entre les juvéniles et les adultes, pour qui la pousse est plus étalée.

Contraintes comportementales

Le toilettage

Le toilettage est l'activité de confort la plus gourmande en temps de l'oiseau. C'est aussi une activité sociale, certains oiseaux se toilettant en couple. Par exemple, ils lissent leurs plumes avec les sécrétions cireuses de leur glande uropygienne. L'utilité de cette pratique est discutée mais il semble que cette cire agit sur la flexibilité des plumes et comme un agent antimicrobien en inhibant la croissance de bactéries dégradant les plumes[29]. Les oiseaux n'utilisent pas que de l'eau pour se nettoyer, plus de 250 espèces complètent ces sécrétions avec de l'acide formique tiré de fourmis[30]. Certains passereaux prennent des « bains » de fumée sur les cheminées des maisons. Certains oiseaux aiment également se baigner.

La mue

|

|

| mâle en plumage nuptial en haut de l'image | Le mâle ne se distingue des femelles que par la couleur du bec |

La mue est un processus coûteux en énergie et en ressources pour l'oiseau. Le mécanisme, la manière dont elle se déroule et sa durée varient d'une espèce à l'autre. On peut ainsi observer d'une à quatre mues par an. Celle-ci dépend des saisons et permet aux oiseaux de disposer d'un meilleur camouflage ou d'arborer un plumage nuptial. Lorsque les mâles d'une espèce possèdent un plumage de parade nuptial différent de celui de la saison d'hivernage, en général cryptique, comme c'est le cas pour les mâles de Sarcelle d'hiver, ce dernier est appelé plumage d'éclipse. La mue dépend aussi de l'âge de l'oiseau et de l'état général de celui-ci. Certains oiseaux s'enlèvent eux-mêmes les plumes ou se grattent durant cette période. Toute perte de plume n'est pas nécessairement liée à une mue.

On distingue la première mue des juvéniles, qui leur fait perdre leur duvet, et les mues saisonnières des adultes. En fonction des périodes de la vie des oiseaux on parle de plumage prénuptial, de plumage de reproduction , etc..

La mue peut être progressive et laisser à l'oiseau la capacité de voler, ou être très rapide, laissant momentanément l'oiseau dans l'incapacité de voler (comme chez les Anatidés, les grèbes, les plongeons...) ou de plonger en eau froide (manchots)[3].

Maladie

|

| Reconstruction de plumes |

La perte de plume peut être due à des maladies ou des problèmes d'alimentation. On appelle picage chronique, le fait d'arracher les plumes, en dehors du phénomène de la mue. Certaines alopécies sont dues à des levures ou des champignons mais aussi à des facteurs génétiques (dans ce cas un traitement hormonal peut régler le problème)[31]. Les oiseaux peuvent aussi souffrir de kystes folliculaires qui sont des plumes qui poussent sous la peau causant ainsi des amas de peau.

Les plumes accueillent de nombreux ectoparasites qui se nourrissent du sang ou des plumes de leur hôte. Les activités de toilettage permettent notamment de limiter les effets de ces parasites.

Rôles et particularités

On connaît de multiples fonctions du plumage chez les oiseaux modernes. La fonction d'isolation thermique est la plus évidente mais il joue aussi un rôle primordial dans la communication visuelle tout au long des cycles de vie de l'oiseau. La couche de plumes tectrices protège aussi les oiseaux des chocs mécaniques, de l'humidité et des radiations solaires. En outre, le plumage peut jouer un rôle mimétique vis-à-vis des prédateurs, comme signal de dissuasion (cas du Coucou shikra qui ressemble à l'épervier shikra) ou comme camouflage (cas du plumage dit « cryptique » du Petit-duc africain). Les primaires des oiseaux-mouches produisent des bourdonnements particuliers qui leur servent à communiquer. C'est le cas aussi par exemple du Manakin à ailes blanches (en) dont les sons, produits par ses secondes rémiges extrêmement modifiées, lui servent lors de la parade amoureuse.

Chez les Strigiformes, le bord des rémiges est pourvu de dentures appelées « sourdines », permettant l'assourdissement du bruit des ailes et un vol très silencieux.

Rôle dans la reproduction

On sait que les femelles de certaines espèces évaluent la teinte du plumage des mâles qu'elles choisissent. C'est le cas par exemple de la mésange bleue ou de la Gorgebleue à miroir. Le mâle de Gorgebleue ne disposant que de peu de plumes réfléchissant l'ultra violet mettra plus de temps à former un couple et aura moins de copulations hors couple. D'après la théorie de Ronald Aylmer Fisher[32], les femelles cherchent les mâles les plus beaux, avec qui elles auront le plus de descendants. Pour les espèces du genre Pavo, plus les plumes de queue sont longues, plus le mâle a du succès. Cependant, les femelles de certaines espèces préfèrent les mâles ayant un handicap. Amotz Zahavi explique, avec sa théorie du handicap, qu'elles choisissent le mâle avec le plus lourd handicap car il a sûrement de bons gènes pour survivre malgré cela.

Rôle thermique

Le rôle thermique intervient aussi bien pour protéger les oiseaux de la chaleur que du froid. L'oiseau renouvelle son plumage en fonction des saisons par la mue, ce qui lui assure une meilleure protection. Mais il peut aussi changer le degré d'isolation en les ébouriffant comme les mammifères hérissent leurs poils. De cette manière les plumes emprisonnent plus d'air ce qui augmente le pouvoir isolant.

En l'absence de glandes sudoripares, la sudation n'existe pas chez les oiseaux. La thermorégulation est essentiellement assurée par la respiration qui élimine l'eau par évaporation[33].

Cas spécifiques

Le duvet des Ardeidae et de certaines espèces de rapaces pousse continuellement, sans muer. Les extrémités de ces plumes se désagrègent en poudre que ces oiseaux répandent lors de leur toilette pour imperméabiliser leurs plumes. Les oiseaux marins s’en servent pour enlever le mucus des poissons. Par ailleurs, ces oiseaux sont vulnérables aux plaques d’hydrocarbures causées par les marées noires, qui détruisent l’imperméabilité du plumage et entraînent leur mort par noyade ou par hypothermie[34].

Les plumes longues des dinosaures ont pu jouer un rôle de caractère sexuel, qu'il est difficile de démontrer. Chez certains de ces dinosaures bipèdes actifs, coureurs, des études biomécaniques suggèrent que les longues rémiges présentes sur les bras et la queue ont pu contribuer à améliorer la stabilité de la course ou l'équilibre lors de brusques changements de direction. En effet, leurs longues plumes asymétriques, comme celles des oiseaux, « n'améliorent ni le vol, ni même la portance ; elles réduisent la traînée, ce qui est utile pour tout animal se déplaçant à une vitesse élevée »[35].

Cas des oiseaux qui ne volent pas

Tous les oiseaux possèdent des plumes, y compris les oiseaux qui ne volent pas. Elles illustrent les autres utilités des plumes pour les oiseaux.

- Les perroquets-hiboux possèdent des rémiges plus courtes, plus symétriques avec un bout plus arrondi que chez les autres Psittaciformes. Les barbules ont moins de crochets, ce qui rend les plumes plus souples.

- D’autres espèces comme les grèbes microptères ont un nombre de rémiges réduit[36].

- Les Sphenisciformes adultes (les manchots) ne possèdent pas de plumes différenciées ; en outre, ce sont les seuls oiseaux pour qui elles poussent uniformément sur le corps. Leurs plumes sont petites, rigides et faiblement incurvées et couvrent l’ensemble de leur corps à l’exception de leurs pattes.

- Trois des quatre espèces de Brassemers ne peuvent pas voler ; leurs plumes ne sont pas très différentes de celles des oiseaux volants.

Cas des oiseaux coureurs

Les rémiges des oiseaux coureurs sont fines et non rigides, les barbules n’ont pas de crochets et leur absence est l'une des causes de l’inaptitude au vol.

- Chez les émeus, les rémiges sont plus courtes.

- Les rémiges des casoars sont peu nombreuses et ne disposent que de cinq ou six barbes.

- Seules les autruches conservent leurs rectrices chez les oiseaux coureurs. Ces plumes leur servent à équilibrer leur trajectoire pendant les phases de course.

- Les kiwis ont des plumes qui ressemblent à des poils.

Cas des oiseaux volants

Les plumes constituent la partie la plus importante du corps des oiseaux, les ailes, qui leur permettent de voler.

Selon le type de vol spécifique à chaque catégorie d’oiseaux, les plumes des ailes et de la queue auront une forme et un fonctionnement différents.

- Les ailes des oiseaux effectuant des vols planés sur de longues distances (albatros) ont un allongement important (planeurs).

- Certains oiseaux conjuguent le vol plané et le vol en piqué lorsqu’ils observent d’abord le paysage à la recherche d’une proie puis fondent sur elle. Leur aile est d’abord entièrement déployée puis se replie ensuite pour offrir une moindre résistance. Les fous de Bassan qui plongent à plusieurs mètres de profondeur dans l’eau pour pêcher allongent même leurs ailes le long du corps.

- Les oiseaux au vol très rapide, par exemple l’hirondelle, ont des ailes courtes aux extrémités très fines et pointées vers l’arrière en forme de serpe (flèche importante des chasseurs).

- Les aigles et les condors au vol plané lent ont à l’extrémité de leurs ailes quelques plumes écartées comme les doigts de la main qui permettent de profiter de la portance créée par le tourbillon (ailerette ou winglet), ce sont les émarginations. En outre, ils ont sur le bord d’attaque de leurs ailes, quelques plumes qui rabattent sur l’extrados l’écoulement d’air qui tend à se décoller en vol très lent à grande incidence (bec contre le décrochage, slat en anglais). Des alulas permettent des vols demandant moins d’énergie.

- Certains oiseaux migrateurs volent en triangle, chacun profitant du tourbillon créé par l’animal qui le précède, l’animal placé en tête venant régulièrement se reposer en queue (comme au volley-ball).

- Certains oiseaux se dirigent à l’aide de leur bec plat situé loin en avant du corps (plan canard) et ont par conséquent des plumes rectrices de très faibles dimensions.

Le fait de couper les plumes, voire les phalanges, des ailes de certains oiseaux domestiques pour les empêcher de voler s’appelle l’éjointage.

Place de la plume dans l'évolution

Témoignages fossiles

.jpg.webp)

On a longtemps pensé que seuls les oiseaux modernes avaient des plumes. La découverte de plumes asymétriques (donc modernes) sur Archaeopteryx, dans les années 1860 a lancé un débat sur l'origine des plumes chez les oiseaux modernes ; ce cas est longtemps resté unique. Puis de nombreux fossiles de théropodes, dont Sinosauropteryx de la province du Liaoning en Chine ont prouvé que les spécimens de cette lignée, dont font vraisemblablement partie les oiseaux, possédaient des plumes ou des protoplumes (voir dinosaure à plumes). À l’exception des fossiles de dinosaures aviens, proches des oiseaux modernes, la morphologie des squelettes de dinosaures non-aviens à plumes n’est en général pas compatible avec un vol battu.

En 2016, pour la première fois deux fragments d'ailes avec plumes (ayant conservé une coloration), peau et os ont été trouvés dans un morceau d'ambre (provenant du nord-est du Myanmar et datant d'environ 99 millions d'années, soit milieu du Crétacé) suggérant que des plumes aux structures et arrangements assez similaires à ceux des oiseaux d'aujourd'hui existaient déjà. Ces plumes appartenaient probablement à un poussin d'enantiornithes, (sorte d'oiseau primitif à dents et griffes alaires, qui a disparu avec les dinosaures, il y a environ 66 millions d'années).

Il semble cependant que ces plumes, déjà semblables à celles des adultes, ne soient pas issues d'une mue et qu'il n'existait pas encore l'étape du duvet juvénile[37].

Certaines espèces ne possédaient que quelques touffes de plumes symétriques dispersées sur leurs « mains » et leur longue queue osseuse. Pour certaines, le corps était également couvert de duvet, d’autres enfin avaient un plumage bien plus développé sur les pattes arrière, ce qui leur permettait peut-être de planer avec leurs quatre membres étendus. Ces spécimens témoignent d’une apparition de la plume indépendamment de l’origine du vol, même si elle a ensuite été réutilisée à cette fonction : il s’agit d’une exaptation. La plume a donc pu d’abord remplir d’autres rôles (isolation thermique, communication notamment sexuelle, reproduction). Leur apparition, bien avant le vol, semble confirmer ce qui était prédit par la théorie de l’évolution : l’organe crée les fonctions.

Au fil des découvertes, l’époque de l’apparition de la première plume recule. Le spécimen d’Epidexipteryx décrit en 2008, découvert en Mongolie, possédait déjà des plumes primitives. Il a été daté de 168 à 152 Ma ; pour lui aussi, toute capacité de vol est exclue[39]. En 2008 puis 2009, c’est au tour d’un petit troodontidé, Anchiornis huxleyi d’être décrit comme étant lui aussi un dinosaure non avien à plumes, antérieur à Archaeopteryx. De longues plumes lui couvrent les membres antérieurs, la queue mais aussi les membres postérieurs. Il est daté du Jurassique, entre 151 et 161 Ma.

En 2008, la découverte de « poils » sur Tianyulong confuciusi, un dinosaure Heterodontosauridae, donc assez éloigné de la lignée des théropodes et qui vivait entre 99 et 144 Ma, fait reculer l’origine des plumes à l’origine même des dinosaures. En effet, le groupe des dinosaures s’est séparé il y a 240 Ma environ en deux grands groupes, les Ornithischia auxquels se rattache ce spécimen et les Saurischia dont seront issus les théropodes. De ce fait, si ces protoplumes sont considérées comme homologues, cela veut dire qu’il est possible qu’elles existent depuis au moins cette époque[40]. Ce fait avait déjà été suspecté grâce à un fossile de Psittacosaurus en 2002.

On connaît également de nombreux fossiles de Ptérosaures recouverts d’un duvet de pycnofibres, par exemple le Sordes pilosus, ce qui pose la question d’une origine commune de ces phanères chez les premiers Archosaures[41].

En quelques décennies, les paléontologues ont accumulé en Chine plusieurs dizaines d'exemples (31 exemples au moins, d'après les publications faites avant fin 2018) de paires de plumes conservées dans des morceaux d'ambre du Crétacé du Myanmar. L'observation en 3D de ces plumes montre que l'interprétation des fossiles plats antérieurement trouvés dans la pierre était incorrecte. Selon l'équipe de Lida Xing (Université des géosciences de Chine à Beijing), ces plumes sont en réalité très différentes des plumes modernes[42]. Leur rachis (tube central) n'est pas creux comme celui des oiseaux modernes, mais il a une forme de demi cylindre aplati. Par rapport aux plumes de vol des oiseaux contemporains il a peu de barbes de chaque côté de la hampe. Enfin le rachis est très fin et probablement très fragile, voire d'un diamètre microscopique (jusqu'à 3 microns, soit moins de la moitié du diamètre d'un globule rouge à titre de comparaison)[42]. Ces plumes semblent avoir formé des banderoles plutôt droites et rigides (formant une sorte de ruban). McKellar suggère une fonction défensive (leurre) pour prédateurs [42]

Plumes et écailles

D'anciennes hypothèses suggéraient que les écailles des reptiles auraient évolué pour donner les plumes. Or les avancées de la paléontologie et de l'étude des plumes montrent que celles-ci se forment à partir d'un tube et s'aplanissent après être sorties du tube. En revanche, les deux faces planes d'une écaille se développent à partir du sommet et de la base de l'excroissance épidermique initiale[41]. Le germe des plumes est tubulaire, y compris dans le développement des barbes, avant de se répandre ensuite latéralement et cela quelle que soit l'étape de développement de l'oiseau. Les données embryologiques montrent que les plumes, chez les Dinosauriens donc chez les oiseaux, sont issues de plusieurs innovations évolutives spécifiques.

L'étude de ces plumes permet même de retracer l’arbre phylogénétique[41].

Parasitisme des plumes

De nombreux ectoparasites vivent dans les plumes, notamment les Mallophaga, Phthiraptera et acariens appelés poux des plumes. Au fil du temps, les lignées de parasites coévoluent avec l'espèce hôte, aussi peuvent-ils être utilisés comme marqueurs phylogénétiques. Les Mallophaga surnommés « poux broyeurs » comme Brueelia consomment les rectrices ou les pennes provoquant des trous dans les plumes. Ces espèces ont été décrites abondamment dans le cadre d'études épistémologiques qui mettent au jour le rapport entre écologie et pullulation des parasites[43].

Utilisation humaine

La production de plumes est importante à cause des volumes de volailles produites en aviculture. Des plumes de volailles terrestres on tire essentiellement de la farine animale tandis qu'on exploite les duvets et plumules des oiseaux aquatiques. La production de plumes ornementales est aujourd'hui marginale.

Utilisation ornementale

.jpeg.webp)

Les civilisations amérindiennes tant au sud[44] (quetzal, oiseaux-mouches…) qu’au nord (aigle[45]…) ont utilisé les plumes comme élément décoratif ou comme signe distinctif du rang social ; toutefois l’usage symbolique chez ces peuples ne peut être séparé de l’usage ornemental. Les coiffes en sont l’usage le plus connu, mais aussi les tambourins, habits, colliers, etc. Dans ce cas, les plumes étaient fixées par ligature sur un support souple ou incluses dans un support rigide (vannerie, osier, etc.). Il existe toutefois un autre usage décoratif par collage. Si cette dernière technique était répandue dans une grande partie du monde précolombien (Pérou, Amazonie, etc.), ce sont les Aztèques qui excellèrent dans sa pratique. Elle atteignit une période d’apogée au XVIe siècle, juste avant puis juste après la conquête espagnole avec la création de véritables tableaux religieux en mosaïque de plumes. Une quinzaine de ces tableaux du XVIe siècle sont conservés dans le monde, dont deux en France : le Triptyque de la Crucifixion au Musée national de la Renaissance (Écouen) et la Messe de Saint-Grégoire, le plus ancien conservé (1539), au Musée des Jacobins d’Auch (Gers).

La plume d'autruche était chez les anciens Égyptiens et les anciens Libyens un symbole guerrier, en raison peut-être du caractère combatif et vigilant de cet oiseau; aussi les soldats et les chasseurs avaient-ils coutume d'en porter une ou plusieurs plumes sur la tête [46].

L'usage de se décorer la tête avec des plumes d'autruche existait aussi dans l’Antiquité européenne : les Grecs ou les Romains en décoraient leurs casques).

Au cours des siècles, la mode s'empare de cet ornement. Les grandes plumes colorées de certains oiseaux (autruche, casoar…) servent d’éléments de décoration dans le vêtement et le costume de scène ainsi que pour les chapeaux et la coiffure. Sous Henri VIII, les plumes étaient petites et mettaient en valeur les autres accessoires ; sous Charles II et Henri IV, elles ornaient les couvre-chefs en panache. Les boas seraient apparus dès le XVIIe siècle mais ne sont réellement décrits qu’à partir du siècle suivant.

Vers la fin du XIXe siècle, cette tendance était si grande que l’activité, connue sous le nom de « plumasserie », avait acquis un statut industriel. En Amérique, cinq millions d’oiseaux étaient tués annuellement pour cet usage. Les plumes des oiseaux de mer étaient particulièrement prisées en raison de leur résistance ; de ce fait, l’industrie de la plume a été considérée comme l’un des facteurs responsables du déclin des populations d’oiseaux marins dans bon nombre de régions de l’Atlantique Nord à cette époque[47]. De tels chiffres mobilisèrent l’opinion publique et des mouvements anti-plume furent créés afin que seules les plumes d’oiseaux domestiques soient utilisées.

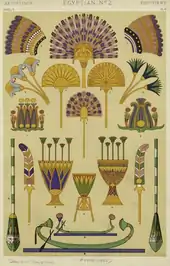

Éventails

Les éventails des Égyptiens antiques, dont les plus anciens remontent au IIIe millénaire av. J.-C., étaient en plume. Les premiers éventails chinois étaient également en plume avant d'être fabriqués en papier, bambou et soie. Ils ont été datés du Ier millénaire av. J.-C. environ. D'ailleurs le caractère chinois pour le mot « éventail » (扇 ou 煽) est graphiquement dérivé de celui du mot « plume » (羽)[48]. Indépendamment de toute influence extérieure, les Aztèques et les Mayas utilisaient aussi des éventails en plumes.

Fabrication de leurres

Plusieurs centaines de millions de pêcheurs dans le monde utilisent les plumes pour la fabrication de leurres pour la pêche sportive, notamment en mouche de pêche. La première trace écrite que l'on ait de cette utilisation se trouve dans une description de Claude Élien au IIe siècle. Les plumes proviennent la plupart du temps d'élevages spécialisés dans la production de plumes. Elles sont soit prélevées sur l'oiseau vivant, soit proviennent de cous ou de selles, nécessitant l'abattage du volatile. Au cours des derniers siècles, pratiquement toutes les espèces ont été concernées. Notons notamment la perdrix rouge, le faisan, le coq de jungle, le paon et le coq de pêche.

Colorations artisanales

Afin d’obtenir des plumes pour fabriquer entre autres les coiffes, certaines communautés ont mis en place des techniques diverses. Les colorations à base de teintures ou de décolorants pour obtenir les couleurs voulues ont été utilisées en Amérique du Sud notamment. Charles Darwin rapporte que les Amérindiens réussissaient à obtenir des couleurs plus conformes à leurs souhaits en changeant le régime alimentaire des oiseaux, ce que savaient faire également les Malais. Les Amérindiens pratiquent également le tapirage, c’est-à-dire qu’en appliquant des produits chimiques sur des oiseaux captifs, ils parviennent à obtenir des nuances de couleurs non naturelles. L’oiseau est soit d’abord plumé puis son épiderme est massé avec des décoctions de plantes, soit du venin est déposé dans le calamus des plumes. Les couleurs structurales des plumes disparaissent et les plumes qui repoussent sont alors jaunes ou roses. Les Enawenê-Nawê, avec du venin de batracien, transforment des plumes normalement vertes en plumes jaunes avec des nuances de vermillon[49].

Aujourd’hui les nord-amérindiens colorent des plumes de dindons à l’encre pour fabriquer et vendre des coiffes aux touristes, la détention de vraies plumes d’aigle étant interdite aux non indiens[45]. La teinture de plumes ou la fabrication de plumes artificielles est également encouragée auprès de certaines communautés pour tenter de sauver les espèces en danger, comme l’Ara bleu en Bolivie[50]. Les boas confectionnés à partir de plumes d’autruches, de dindes ou de marabouts peuvent également être teints.

Récolte des plumes après abattage

Toutes les plumes utilisées ne sont pas obtenues après abattage des oiseaux. La pratique de récupération des plumules ou duvet pour les palmipèdes, récupération des plumes d’autruches, etc., sur les animaux vivants est marginale. Dans les abattoirs, les plumes peuvent être arrachées à sec mais il est plus facile et rapide d’échauder les oiseaux à environ 70 °C pendant 1 à 3 minutes[51]. Les plumes sont arrachées manuellement, quelquefois avec l’aide d’une machine appelée « plumeuse ». Les plumes sont ensuite séchées dans des tambours pour qu’elles prennent du volume. Elles sont ensuite triées, industriellement par des machines à flux d’air[51]. Le plumage à sec, n’impliquant pas de processus industriel est plus rentable pour les éleveurs[51].

Pour les palmipèdes en France, 70 à 55 % des plumes sont utilisables[52].

La filière duvet

La fabrication de vêtements isolants (anorak, doudoune, etc.) ainsi que des sacs de couchage, édredons, duvets, Oreiller, couettes est la principale utilisation des plumes. Le duvet est la plume la plus utilisée et celle qui a le plus de valeur. Le duvet provient aujourd’hui essentiellement des volailles palmipèdes de la filière avicole. Les duvets de certaines espèces sont plus réputés que d’autre, aussi plusieurs pays ont mis en place des législations protégeant les consommateurs. Au Canada, il est obligatoire de faire figurer de quel oiseau les plumes proviennent mais les termes employés sont équivoques puisqu’ils désignent en fait toutes les plumes secondaires des oiseaux aquatiques, comme les oies, les canards et les cygnes, constituées des barbes se ramifiant à partir du penne, mais n’ayant pas de rachis[53]. La plupart des produits du commerce sont fabriqués à partir d’un mélange de plumules et de duvet ; plus la quantité de duvet est importante et plus la valeur du produit est élevée.

La production est importante à cause des volumes de volailles produites en aviculture. Les plumes des espèces fournissant duvet et plumules peuvent être valorisées industriellement en étant incluses dans des articles textiles, le reste étant transformé en farine animale, en cystéine, en engrais ou traité comme déchet. En France, la production de plumes de palmipèdes représente 12 000 tonnes par an dont 5 000 tonnes sont des déchets[52]. Les vêtements et produits à base de plumes sont perçus par la clientèle comme des produits de qualité, la demande en qualité augmentant, la quantité de déchets devrait aussi augmenter. Les plumes blanches sont les plus recherchées.

Dans les pays industriels, la récolte continue d’être une source de revenus non négligeable. Elle est principalement pratiquée sur les canards ou les oies en Europe. Les revenus proviennent des animaux abattus et des récoltes des mues naturelles, à partir de l’âge de 9 à 10 semaines, puis toutes les six semaines, pour produire 100 grammes de plumes (8 à 15 % de duvet[52]) environ chez les oies[51].

Production de cystéine

La β-keratin est obtenue par dialyse d’une solution aqueuse d’urée et de 2-mercaptoéthanol[54] dans laquelle sont trempées les plumes. Une agrégation de protéines a lieu et le résidu est soumis à plusieurs acides et agents chimiques[54]. L’acide cystéique est ensuite transformé en cystéine (E910 (L-cystéine), E920 (L-cystéine hydrochloride), E921 (L-cystéine hydrochloride monohydrate). La cystéine est par exemple utilisée en boulangerie comme correcteur de la force des pâtes à pain[55]. Si, historiquement, la cystéine a été extraite de plumes d’oiseaux et de cheveux, la législation européenne interdit maintenant l’usage de cystéine d’origine humaine.

La poudre de plume

La farine ou poudre de plumes est une farine animale, elle est peu considérée du fait de son odeur. Elle est produite avant tout avec les plumes des volailles terrestres. Ces farines ont la composition des plumes c’est-à-dire que la kératine représente 85,9 % de la teneur en protéines et 70 % de la matière sèche totale.

La poudre, pour améliorer sa digestibilité, est hydrolysée par traitement enzymatique ou physico-chimique. Si la digestibilité apparente atteint 65 % pour les volailles, et 85 % pour les ruminants, l’apport nutritif est faible car elle ne contient que 0,5 % de méthionine, 2,2 % de Lysine, 0,8 % de histidine et 0,7 % de tryptophane. Mais elle est riche en cystéine[56]. Elle a aussi un assez bon apport énergétique, comparable à la farine de sang[56], toutes deux pauvres en matières minérales[57].

| Matières sèches | Matières azotées totales | Lipides | Cendres | Calcium | Phosphore |

|---|---|---|---|---|---|

| 93 | 92 | 3 | 3,4 | 0,2 | 0,7 |

La production de farine animale représentait 531 000 tonnes en 1997 en France, la production de farine de plume représentait 34 370 tonnes[58], 31 000 tonnes en 1996 et 28 000 tonnes en 1994 pour 742 000 tonnes au total. La production de farine de plume est en constante augmentation, même sans débouché et alors que la production générale est en baisse.

En principe, en France[52] :

- 39 % est incinérée ;

- 1 % environ est transformée en aliments pour l’aquaculture ;

- 13 % pour l’alimentation animale mais cet usage est limité du fait des odeurs de cette farine ;

- 5 % environ ont été incorporées dans la fabrication d’engrais en agriculture biodynamique ;

- 47 % sont stockées « en attente » et gérées par la Mission Interministérielle sur les farines animales.

Mais en fait, en 2001, 10 % seulement a été incinéré du fait de la saturation des sites d’incinération. Moins de 5 % de la production est utilisé pour l’alimentation animale.

Déchets et recyclage

Les déchèteries peuvent recycler certaines plumes. Cet usage est fort ancien, les selliers-garnisseur ou bourreliers récupéraient les vieux matelas, pour en produire des nouveaux. Bon nombre de plumes, comme celles des Gallus gallus domesticus qui n’ont pas de valeur commerciale suffisante sont considérées comme des déchets encombrants. Des chercheurs de l’Université Hébraïque de Jérusalem ont produit un OGM appelé « bare chicken » qui ne possède pas de plumes[59], ce qui a des implications religieuses[60].

Les plumes de récupération représentent 10 000 tonnes par an dont 30 % à 50 % seraient re-traitées ce qui générerait 2 500 à 3 000 tonnes par an de coutil, 500 à 1 500 tonnes par an de déchets et 100 à 200 tonnes de poussières[52].

Autres usages

- L’usage des plumes, principalement d’oie, mais aussi d’autres oiseaux selon l’usage recherché, comme instrument d’écriture est très ancien. La plume a été l’outil principal de l’écriture en Occident jusqu’au XIXe siècle, où elle a été progressivement supplantée par les plumes métalliques, puis les divers types de stylographes. Elle demeure irremplaçable dans divers styles de calligraphie occidentale. Sa portée symbolique reste importante.

- Les plumes sont aussi utilisées dans l'empennage des flèches.

- Les plumes, et plus particulièrement les extrémités de celles de corbeaux, sont utilisées pour les plectres des sautereaux pour les clavecins.

- Au XIXe siècle, l’usage est courant, chez les camelots, de vendre au Carnaval de Paris, de longues plumes de paon, pour chatouiller les passants. Cette pratique sera pourchassée par la police et disparaîtra[61].

- Les plumes d’oiseaux mouches étaient aussi utilisées pour concevoir des fleurs artificielles[62].

- Les premières balles dont celles de golf, étaient des poches circulaires en cuir bourrées de plumes.

- En Amérique du Sud, les éventails en plumes de condors étaient utilisés dans la médecine traditionnelle[63].

- En Inde, les plumes du Paon bleu ont été utilisées dans la médecine traditionnelle pour tenter de soigner les morsures de serpent, la stérilité et la toux[64] - [65].

- Par la mesure du taux de métaux lourds des plumes, on peut obtenir des donnés sur le saturnisme aviaire ou sur le degré de mobilité de certaines espèces. On a ainsi montré que le biset urbain est peu mobile, (bien que capable en tant que pigeon voyageur de parcourir de grandes distances si on l'y force)[66].

- par la mesure de la quantité de carbone fixé sur des plumes d'oiseaux naturalisés dans le passé (expérience faite sur cinq espèces trouvées dans des musées d'histoire naturelle aux États-Unis), des scientifiques ont montré en 2017 que ce taux reflétait l'évolution de l'usage du charbon aux États-Unis, croissant à partir des années 1800, chutant lors de la Grande Récession; puis augmentant à nouveau au milieu du XXe siècle jusqu'aux législations de protection de l'air des années 1950, 60 et 70[67].

- La biomimétique cherche à copier certaines propriétés physiques des plumes de rapaces nocturnes pour diminuer le bruit émis par les trains à très grande vitesse ou les pales des grandes éoliennes (ainsi une réduction de 10 dB a déjà été obtenue en 2015 en imitant les structures de plumes de rapaces nocturnes capables de voler silencieusement[68]).

Vocabulaire

Le terme de plume dérive du latin plūma, « duvet » puis « plume » et a éliminé penna (penne*) dans presque toutes les dialectes gallo-romains[69]. Il a désigné, par métonymie, une plume tout aussi bien que le plumage. La synecdoque plume-oiseau se retrouve dans l'expression « gibier à plume » pour désigner ce gibier. L'association plume/léger, se retrouve dans l'expression poids plume, une catégorie de boxe.

Ce terme a donné de nombreuses expressions et sens dérivés. Plumer signifie enlever les plumes des oiseaux mais aussi dérober tous les biens d'un individu, tandis que plumard désigne un lit, sens en relation avec les matelas autrefois fait en plumes.

On parle aussi de plume pour l'organe corné des calmars.

Rôle symbolique

.png.webp)

La plume a un rôle symbolique, il désigne l'écriture, un écrivain, etc. Dans de nombreuses symboliques s'appuyant sur la théorie des Quatre éléments la plume est reliée à l'air, ou au souffle qui est à son tour symbole de vie. Les Égyptiens de l'antiquité appelaient la plume « le traceur de tout ». C'est le symbole de l'expression de la parole divine délivrée par l'écriture. Mais, comme la plume est l'attribut exclusif des oiseaux, elle symbolise aussi des vertus anthropomorphiques prêtées à certaines espèces d'oiseaux comme l'aigle, qui est symbole de sagesse et messager spirituel entre les dieux et l'homme pour les peuples nord-amérindiens[70]. La plume d'aigle apporte la sagesse à celui qui la porte.

- Dans la religion de l'Égypte antique, lors de la pesée de l'âme, Maât représentée par une femme coiffée d'une plume d'autruche ou simplement par cette plume elle-même, aussi légère qu'une plume, est le contrepoids du cœur qui doit être aussi léger qu'elle pour que le Ka, l'âme du défunt, puisse accéder au monde des bienheureux.

- Dans la Religion romaine antique, des bijoux à base de plumes ou des plumes étaient déposés dans les sanctuaires de Junon. Cette tradition, venue vraisemblablement d'Orient, était équivalente à celle retenue pour le culte grec d'Héra. Dans la mythologie, c'est Junon/Héra qui a placé les ocelles sur les plumes du paon[71]. À Rome, les plumes de paon symbolisaient Junon (IVNO REGINA) puisque justement sa beauté résidait, paraît-il surtout dans ses yeux.

- Pour les civilisations mésoaméricaines, les plumes, et plus particulièrement celles des Quetzals, étaient le symbole du pouvoir et de la richesse. Huitzilihuitl (« Plume de colibri »), Quetzalcoatl (« serpent à plume ») ne sont que deux exemples de divinités de leurs panthéons avec des attributs en plumes. L'artiste chilienne Ximena Armas, chez laquelle l’oiseau est la victime première d’une nature outragée, dissémine des plumes éparses dans ses dessins, pastels et acryliques.

- Les belles plumes sont rares et chères, elles étaient jusqu'au XIXe siècle également le symbole d'un statut social élevé.

La plume blanche

La plume blanche était, dans l'empire britannique, un symbole de lâcheté, attribué à ceux qui refusaient la guerre. Ce symbole a pour origine la croyance selon laquelle, dans un combat de coq, il apparaissait une plume blanche sur la queue des jeunes coqs combattant mal[72]. Cet usage au XIXe siècle est le point de départ du roman Les Quatre Plumes blanches. Pendant la Première Guerre mondiale, des distributions de plumes blanches étaient organisées pour couvrir de honte les hommes non engagés dans la guerre. Cette distribution apparaît dans la saison 2 de Downton Abbey.

À l'opposé, dans le manga Negima!, l'équipe du héros a pour symbole une plume blanche (son nom est Ala Alba, traduit par aile blanche ou plume blanche), et se fait remarquer par son courage.

Culture

- Les Amérindiens prêtaient différentes vertus médico-magiques aux plumes.

- L'utilisation de goudron pour coller des plumes sur le corps d'une personne est un mythe de châtiment du Midwest américain. À l'origine une condamnation réelle, le supplice du goudron et des plumes est devenu légendaire et a été repris dans la culture populaire comme dans les bandes dessinées de Lucky Luke.

Voir aussi

Articles connexes

- Diffusion Rayleigh pour la coloration verte ou bleue des plumes.

- Aile d'ange

- Taxidermie et Collection d'oiseau

- Plumería

- Le Livre des plumes de Dionisio Minaggio

- Les Trois Plumes, conte de Grimm

Bibliographie

- (en) Humphrey, P.S. and K.C. Parkes., « An approach to the study of molts and plumages », The Auk, vol. 76, , p. 1-31 (lire en ligne)

- Cloé Fraigneau, Reconnaître facilement les plumes, Lonay (Suisse)/Paris, Delachaux et Niestlé, coll. « Les guides du naturaliste », , 191 p. (ISBN 978-2-603-01433-2)

- (en) Lukas Jenni et Raffael Winkler, Moult and Ageing of European passerines, Londres, Academic Press, , 224 p. (ISBN 978-0-12-384150-6)

- (en) Forsman, Dick, The Raptors of Europe and the Middle East : a handbook of field identification, Londres, T and A D Poyser, , 589 p. (ISBN 0-85661-098-4)

- (en) Shawkey, Matthew D.; Beck, Michelle L. & Hill, Geoffrey E., « Use of a gel documentation system to measure feather growth bars. », J. Field Ornithol., vol. 74, no 2, , p. 125–128 (lire en ligne)

- Guilhem Lessafre, Nouveau précis d'ornithologie, Vuibert

- (en) Furst, Peter, Crowns of Power : Bird and Feather Symbolism in Amazonian Shamanism, The Gift of Birds: Featherwork of Native South American Peoples, Ruben E. Reina, Kenneth M., (lire en ligne), « VIII », p. 92-109

- Eric Le Collen, Les objets d'écriture, Flammarion, collection Décoration (ISBN 2082002594 et 978-2082002592)

- Eric Le Collen, L'ABCédaire des objets d'écriture, Flammarion (ISBN 2080107097)

Liens externes

- « Schéma détaillé de la plume d'oiseau », sur Infovisual.info

- (en) « Article « Feather » », sur 1911encyclopedia.org

- « gigadino, le site sur la paléontologie et les fossiles - avec des dossiers et documentation »

- André Holbecq, « sur l'évolution des oiseaux et leur parenté avec les dinosaures (phylogénie) : Les Dinoiseaux », Geopolis, [Consulter au format pdf]

- « Archaeopteryx, volatile controversé », Association FABULA

- « Plumes »

- Gaston Gast, « Les plumes sétacées ou sétiformes », sur Oiseau.net

- « Plumes », sur federn.org

Références

- Claude Augé (dir.) ; Adolphe Millot (ill.), Le Larousse pour tous : Nouveau dictionnaire encyclopédique, vol.2, Librairie Larousse, Paris, [1907-1910], p.465.

- Charles A. Vaucher, Oiseaux en vol, Librairie Marguerat, , p. 10

- Collectif, Grande encyclopédie alpha des sciences et techniques, vol. II, Paris, Grange Batelière, coll. « Zoologie »,

- Guilhem Lesaffre, Histoires remarquables. Les oiseaux, Delachaux & Niestlé, , p. 51

- Oiseaux, Masson, , p. 51

- (en) Montalti, D. & Salibián, A., « Uropygial gland size and avian habitat », Ornitología Neotropical, vol. 11, , p. 297–306 (lire en ligne)

- Daniel Richard, André Beaumont et Pierre Cassier, Biologie animale, Dunod, , p. 131

- Forsman 1999, p. 9

- Shawkey, Beck & Hill 2003

- Jenni & Winkler 1994, p. 29

- Forsman 1999, p. 29

- Ferguson-Lees, James & Christie, David A. (2001), Raptors of the World, London: Christopher Helm, (ISBN 0-7136-8026-1)

- Chazel Luc et Chazel Muriel, Les oiseaux ont-ils du flair ?, Éditions Quae, , p. 64-65

- « Plumes ».

- (en) John Endler, « On the measurement and classification of colour in studies of animal colour patterns », Biological Journal of the Linnean Society, vol. 41, no 4, , p. 315–352 (DOI 10.1111/j.1095-8312.1990.tb00839.x)

- KJ McGraw, The mechanics of melanin coloration. In Bird coloration, vol. 1. Mechanisms and measurements (eds Hill GE, McGraw KJ), 2006, pp. 243–294

- (en) Kevin J. McGraw, Bird Coloration : Mechanisms and measurements, Harvard University Press, , p. 380

- (en) N.I. Krinsky, « The carotenoids of the brine shrimp, Artemia salina », Comp Biochem Physiol., vol. 16, no 2, , p. 181-187

- (en) G.E. Hill et J.D. Johnson, « The vitamin A redox hypothesis: A biochemical basis for honest signaling via carotenoid pigmentation », Am Nat., no 5, , p. 127-150 (DOI 10.1086/667861)

- Libero Zuppiroli et Marie-Noëlle Bussac, Traité des couleurs, Presses polytechniques et universitaires romandes, , p. 322

- « Le plumage et cycles », sur oiseau.info.

- Gérard Coquerelle, Les poules : Diversité génétique visible, Editions Quae, , 181 p. (ISBN 978-2-7380-0934-0, lire en ligne), p. 14

- Jenni & Winkler 1994, p. 8

- (en) Sage, B. L., « Albinism and melanism in birds », Br. Birds, vol. 55, , p. 201-225.

- (en) H. Ellegren, G. Lindgren, C.R. Primmer, A.P. Moller, « Fitness loss and germline mutations in barn swallows breeding in Chernobyl », Nature, (lire en ligne).

- (en) Stefan Anitei, « The Longest Tail: The Onagadori Cocks », softpedia, (consulté le ).

- Frédéric Mahler, « Causes alimentaires possibles », sur oiseaux.net

- Fritz et al. (1946) et Klain et al. (1956)

- (en) Shawkey, M., Pillai, S., Hill, G., « Chemical warfare? Effects of uropygial oil on feather-degrading bacteria », Journal of Avian Biology, vol. 34, no 4, , p. 345-349 (résumé)

- (en) Ehrlich, P.R.; Dobkin, D.S.; Wheye, D., « The Adaptive Significance of Anting », The Auk, vol. 103, no 4, , p. 835 (lire en ligne)

- « calvitie », sur AnimauxExotiques.com

- (en) R.A. Fisher, The Genetical Theory of Natural Selection, J. H. Bennett, , inspirée de Charles Darwin 1871

- Pierre-Paul Grassé, Traité de zoologie : anatomie, systématique, biologie, Masson, , p. 660

- (en) Dunnet, G., Crisp, D., Conan, G., Bourne, W., « Oil Pollution and Seabird Populations [and Discussion] », Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, vol. 297, no 1087, , p. 413-427.

- Kevin Padian , Armand de Ricqlès, « L'origine et l'évolution des oiseaux : 35 années de progrès », Comptes Rendus Palevol, vol. 8, nos 2-3, , p. 257-280 (DOI 10.1016/j.crpv.2008.11.007)

- (en) Taylor, Barry; Ber van Perlo, Rails : a guide to the rails, crakes, gallinules and coots of the world, Londres, Rails, , 600 p. (ISBN 1-873403-59-3)

- Becker, Rachel (2016) Bird wings trapped in amber are a fossil first from the age of dinosaurs Nature ; 28 Juin 2016, doi: 10.1038 / nature.2016.20162

- (en) X. Xu, Y. Guo, « The origin and early evolution of feathers : insights from recent paleontological and neontological data », Vertebrata PalAsiatica, vol. 47, no 4, , p. 311–329

- Laurent Sacco, « Un dinosaure à plumes plus vieux que l’archéoptéryx », sur Futura-Sciences, (consulté le ).

- Jean-Luc Goudet, « Les dinosaures ont inventé les plumes il y a très longtemps », sur Futura-Sciences, .

- R. Prum et A. Brush, « Les plumes des dinosaures », Dossier pour la Science, Pour la Science, vol. 48, (lire en ligne).

- Pickrell J (2018) "Ancient bird fossils have ‘the weirdest feathers I have ever seen " Science, Plants & Animals, 14 décembre |doi: 10.1126 / science.aaw3769

- (en) Anders Pape Møller, J.E. Loye et M. Zuk, Bird-parasite interactions : Ecology, evolution, and behaviour, Oxford, Reino Unido, Oxford University Press, , 328–43 p.

- Furst, 1991

- « Les plumes d’aigle ».

- Julien d'Huy, 2009, « Une volonté de s'approprier symboliquement les qualités de l'autruche serait à l'origine de certains jeux graphiques dans l'art rupestre du Sahara oriental. ». Les Cahiers de l'AARS, 13 : 81-84.

- Ratcliffe, N.. Causes of seabird population change. In Mitchell, P. et al. 2004. Seabird populations of Britain and Ireland. Poyser, London, p. 407-441.

- « Histoire des éventails chinois »,

- « Une technique de virtuose », sur du Patrimoine Historique de la Ville de Toulouse

- (fr + en) Vincent Mouret, « À la recherche de l’Ara canindé dans les savanes de Bolivie », Ornithomedia, le web de l'ornithologie, ornithomedia.com, (résumé).

- « Production de plumes et de duvets (d’oies) », FAO.

- « Plumes et duvets », ADEME.

- « Produits avec remplissages de plume : Glossaire », sur Bureau de la concurrence Canada.

- (en) Schrooyen Peter M. M. ; Dijkstra Piet J. ; Oberthür Radulf C. ; Bantjes Adriaan ; Feijen Jan, « Partially carboxymethylated feather keratins. 1. Properties in aqueous systems », Journal of agricultural and food chemistry, vol. 48, no 9, , p. 4326-4334 (1 p.1/4) (ISSN 0021-8561, résumé)

- « glossaire », Mühlenchemie GmbH & Co. KG.

- « Valeur alimentaire des farines animales », école vétérinaire de Lyon.

- « Composition chimique des co-produits animaux », école vétérinaire de Lyon.

- « Production de graisses et de farines animales en France en 1994, 1996, 1997 et 1998 », école vétérinaire de Lyon.

- (en) « Naked Chicken », Pierce College.

- « Vaad Hair », Jewish Community Council of Montreal, Y.D. 68:10.

- Collections Historiques de la Préfecture de Police, Paris : Instructions imprimées pour le cortège de 1896 et presse parisienne de la fin du XIXe siècle.

- « Trop beau », Colibri, sur museevirtuel.ca.

- (en) Steve Froemming, « Traditional use of the Andean flicker (Colaptes rupicola) as a galactagogue in the Peruvian Andes », Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, vol. 2, , p. 23 (DOI 10.1186/1746-4269-2-23).

- (en) Murari, S.K., Frey, F.J., Frey, B.M., Gowda, T.V., Vishwanath, B.S., « Use of Pavo cristatus feather extract for the better management of snakebites: Neutralization of inflammatory reactions », Journal of Ethnopharmacology, vol. 99, no 2, , p. 229–237 (DOI 10.1016/j.jep.2005.02.027).

- (en) Mahawar, MM & DP Jaroli, « Traditional knowledge on zootherapeutic uses by the Saharia tribe of Rajasthan, India », J Ethnobiol Ethnomedicine, vol. 3, , p. 25 (DOI 10.1186/1746-4269-3-25).

- Adrien Frantz, Marie-Anne Pottier, Battle Karimi, Hélène Corbel, Emmanuel Aubry, Claudy Haussy, Julien Gasparini, Maryse Castrec-Rouelle, Contrasting levels of heavy metals in the feathers of urban pigeons from close habitats suggest limited movements at a restricted scale ; Environmental Pollution, Volume 168, September 2012, Pages 23-28

- Science News (2017) The United States’s long history with air pollution reflected in bird plumage ; 11 octobre 2017

- EDF (2015) Le vol silencieux des chouettes applicable aux pales d’éolienne ? ; L'énergie en question, Publié le 29 juin 2015, consulté 2015-06-22

- Informations lexicographiques et étymologiques de « Plume » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- (en) Julie Collier, « The Sacred Messengers », Mashantucket Pequot Museum (consulté le )

- Ovide, Les Métamorphoses

- (en) Karyn Burnham, The Courage of Cowards : The untold Stories of the First World War Conscientious Objectors, Pen and Sword, , p. 20

_Gesichtsschleier.jpg.webp)