Archaeopteryx

Archaeopteryx (« aile antique », en français archæoptéryx[2] - [3] ou archéoptéryx) est un genre de dinosaures à plumes disparus. Ces dinosaures aviens, d’une longueur inférieure à 60 cm, ont vécu à la fin du Jurassique, il y a 156 à 150 Ma[4] dans un environnement alors insulaire, qui se situe actuellement en Allemagne.

Espèces de rang inférieur

L'archéopteryx a été le tout premier fossile découvert avec des plumes bien conservées, longtemps considéré comme le plus ancien oiseau fossile. Sa position phylogénétique reste controversée, même 150 ans après sa découverte. Une publication de 2011[5] place par exemple l'archéopteryx et les autres Archaeopterygidae plus proches des deinonychosaures que des oiseaux. Mais, à la suite de la découverte en 2013 d'un nouveau fossile à plumes (nouveau genre, nouvelle espèce)[6] - [7], une équipe de paléontologues propose de rétablir l'archéoptéryx dans son statut antérieur (voir le chapitre : Des propositions controversées). En 2018, l'étude d'un fossile d'archéoptéryx à l'European Synchrotron Radiation Facility révèle que bien qu'il ne pratiquait pas le vol battu des oiseaux modernes, il pouvait faire un vol actif en se propulsant avec ses ailes[8].

Les découvertes des différents spécimens d'archéoptéryx ont largement contribué à la construction de la théorie la plus courante de l'histoire évolutive des oiseaux, à savoir que les oiseaux descendent des dinosaures de l’ordre des théropodes.

Description

Morphologie

Illustration du squelette basée sur le spécimen de Berlin. |

Hormis les proportions des ailes très similaires à celles des oiseaux modernes, les squelettes d’archéoptéryx ressemblent de façon étonnante à ceux d'un petit dinosaure bipède comme le cœlurosaure Compsognathus, et la plupart des paléontologues pensent ainsi qu'ils dériveraient de ce type de dinosaure théropode, comme les Dromaeosauridae, les célèbres dinosaures à griffes. La ressemblance de leur squelette est telle que le « premier » spécimen d’Archaeopteryx découvert en Allemagne, en 1861, fut confondu avec celui de Compsognathus, jusqu'à ce que l'on remarque ultérieurement l'empreinte des plumes. Les archéoptéryx possèdent à la fois des caractéristiques de dinosauriens archaïques et d'oiseaux actuels. |

Ses caractères d'oiseau volant

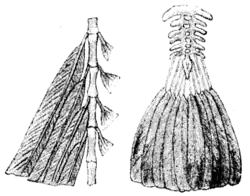

- Ses ailes remarquablement développées, équipées de plumes aptes pour le vol, similaires à celles des oiseaux volants actuels [A].

- Son plumage : des rémiges asymétriques avec des plumules à la base. Leur forme suggère que l'animal était homéotherme[1].

- Le découpage asymétrique typique des plumes démontre la spécialisation et l'aptitude des archéoptéryx pour le vol battu alors que celles retrouvées chez les autres dinosaures à plumes sont symétriques (et donc probablement impropres au vol battu, quoique certaines de ces espèces, telles que Microraptor ou Sinornithosaurus, étaient certainement aptes au vol plané).

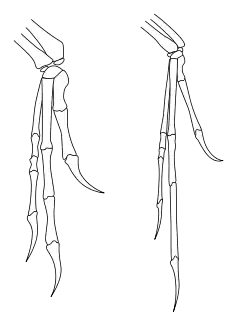

- La position basse de son orteil retourné [B].

- Bassin dont l'ischion et le pubis sont orientés vers l'arrière. Au cours de l'évolution des ancêtres des archéoptéryx, des vertèbres s'ajoutent à la ceinture pelvienne, et l'orientation du pubis change, le pubis pointe vers l'avant et vers le bas ; puis il recule et, chez les oiseaux, il devient parallèle à l'ischion, conférant aux archéoptéryx un caractère aviaire. Le partage de ces caractéristiques par les oiseaux et par d'autres maniraptoriens témoigne de leur origine commune [C].

- Une fourchette ou furcula robuste, en forme de boomerang, formée par la jonction des 2 clavicules sur laquelle venaient s'insérer les muscles de vol [D].

De gauche à droite, les bassins de :

-Coelophysis

---Allosaurus

---Velociraptor

---Archaeopteryx

---Columba

Ses caractères d'intermédiaire structural

Ses caractères « archaïques » de dinosaurien théropode

- Les pattes à 3 doigts opposés à l'orteil retourné (dirigé vers l'arrière) [B]. Il n'y a pas de tarsométatarsien complexe, mais les trois métatarsiens centraux sont libres les uns par rapport aux autres sur presque toute leur longueur, n'étant probablement soudés qu'à leur extrémité proximale. La fusion avec les éléments du tarse était aussi imparfaite.

- Les ailes pourvues de trois doigts griffus, chacun bien séparé des autres [F] (contrairement aux oiseaux actuels chez qui ils sont partiellement soudés).

- Les mâchoires aux petites dents pointues placées dans des alvéoles (remplacées chez les oiseaux par un bec corné et édenté)[4].

- Une longue queue osseuse : 25 vertèbres présacrées libres, 6 vertèbres dans la région du sacrum et une vingtaine non soudées dans la queue (la queue des oiseaux modernes est réduite à un « moignon », le pygostyle) [G]. La queue ne peut pratiquement qu'avoir des mouvements à sa base de bas en haut du fait de la morphologie des ligaments et des tendons qui la fixent[9]. Il n'y a aucune preuve d'un contrôle musculaire significatif des rectrices de l'animal[9].

- Museau, comparable à ceux d'Ornithomimidae comme le Gallimimus, comportant des narines moins allongées, et placées plus en avant que chez l'oiseau.

- Fosse préorbitaire du crâne plus grande et présence d'un postorbitaire et d'un postfrontal.

- Mandibule placée assez haut en arrière.

- On pense que les archéoptéryx possédaient de petits muscles de vol[9]. Ces muscles, s'ils sont comparables à ceux des reptiles, sont alors puissants mais sûrement moins endurants que ceux des oiseaux.

- Présence de gastralia, des plaques osseuses dermiques ventrales.

Les fossiles trouvés ont la taille d'un pigeon.

| Caractéristiques anatomiques | Théropodes (non aviens) 220 à 65 Ma |

Archaeopteryx 156 à 150 Ma |

Confuciusornis 125 et 110 Ma |

oiseaux plus développés Ornithothoraces à partir du Jurassique moyen |

|---|---|---|---|---|

| Fusion des deux fenêtres temporales avec l'orbite | - | + | - | + |

| Disparition des dents | - nombreuses | - | + | Beaucoup pour les Oiseaux du Crétacé |

| La queue à Pygostyle raccourcie, vertèbres de queue fusionnées | en petit nombre | - | + | + |

| Clavicules fusionnées (furcula)| | - Accolées (forme de boomerang) | |

+ Forme de boomerang |

+ Forme de boomerang |

+ Forme en V, à angle aigu |

| longueur du coracoïdes long, en forme de ruban | - | - | + | + |

| Sternum avec bréchet | - | - | - Sternum plat avec quille très réduite |

+ Seulement les Neognathae, disparition secondaire chez les paléognathes |

| Côtes liées au sternum | avec une | - | + | + |

| Disparition des côtes abdominales (Gastralia) | - | - | - | + |

| côtes avec processus unciné | avec une côte supplémentaire ou présent chez les Maniraptora | - | + | + Plusieurs |

| Humérus dilaté avec crête deltopectorale perforée (autapomorphie) | - | - | + | - |

| os de métacarpe des pattes avant I, III à carpe-métacarpe fusionné | - | - | + (fusion après la base) |

+ |

| os médian du pied II-IV fusionné (tarso-métatarse) | un | + | + | + |

| os médian du pied IV présent | + | + | + | - |

| Plumes de vol actif, asymétriques | quelques-uns | + | + | + |

| Alula | peu abondantes | - | - | + |

Les plumes

.jpg.webp)

Les plumes des archéoptéryx ont été très étudiées, notamment grâce au spécimen bien conservé de Berlin. Cependant, comme nous ne savons pas formellement si tous les fossiles trouvés sont de la même espèce, il importe que chaque étude précise sur quel spécimen elle porte. Les plumes du corps du spécimen de Berlin sont moins bien conservées que les plumes des ailes. L'archéoptéryx de Berlin possède de longues plumes qui recouvrent ses pattes comme un pantalon. Certaines de ses plumes semblent avoir une structure habituelle, mais sont en partie décomposées (i.e. en barbicelles comme les ratites[10]), le restant étant ferme et donc permettant le vol[11].

Le vol

Comme il manque à l'archéoptéryx une articulation spéciale dans les ailes qui aurait permis une rotation humérale nécessaire au mouvement ascendant, on sait qu'il ne pouvait pas décoller comme les oiseaux modernes. De plus, les chercheurs ont remarqué l'absence de système d'emboîtement pour exécuter un battement d'ailes rapide durant l'atterrissage. La surface alaire est aussi controversée[12] - [13]. Cependant, s'il ne pouvait pas mettre en œuvre l'effet de sol des oiseaux, cela n'implique pas nécessairement qu'il ne puisse décoller[14] à la manière des albatros.

Cette question fait toujours débat, certains scientifiques pensant que l'archéoptéryx pouvait soutenir le vol battu, d'autres qu'il ne pouvait que planer. Des découvertes récentes suggèrent par exemple que l'effet de sol n'est pas nécessairement exclu[15]. S'il pouvait voler et qu'il était poïkilotherme, il devait être capable de voler vigoureusement, mais probablement sur une distance courte (on estime alors son endurance de vol à légèrement plus de 1 km[16]). S’il était homéotherme, il devait manquer de puissance musculaire et avoir besoin de décoller depuis un promontoire, ce qui expliquerait l'usage des griffes aux membres antérieurs.

Chorologie

Éthologie

On ne connaît pas bien le mode de vie de l'archéoptéryx. Sa puissance musculaire était nettement plus faible que celle des oiseaux actuels. Il vivait probablement dans les arbres, se nourrissant des insectes qu'il y trouvait, se déplaçant d'arbre en arbre à la fois en battant des ailes et en planant. Les paléontologues sont divisés sur la question de son envol : était-il capable de s’envoler à partir du sol en courant ou devait-il au préalable grimper sur un arbre ? On pencherait actuellement plutôt vers la deuxième solution, car ses muscles thoraciques étaient insuffisamment développés (faute d'un bréchet développé), et ses griffes ressortant des ailes devaient l’aider à s’agripper lors de son escalade. En 2004, on a en revanche établi que son cerveau était plus volumineux que celui de la plupart des dinosaures ; ceci est considéré par de nombreux scientifiques comme nécessaire pour voler correctement[17] bien que cette nécessité ait été remise en question[18]. On suppose donc qu’il se nourrissait d’insectes, de carcasses de poissons ou de vers. Il devait être capable de saisir ses plus grosses proies avec ses pattes. L'environnement indique qu'il devait être semi-arboricole, se déplaçant à la fois sur terre et dans les arbres. Sa taille suggère qu'il aurait pu être la proie des prédateurs efficaces que sont les ptérosaures, selon certains auteurs ; cela peut expliquer pourquoi il ne volait pas haut. En effet, il serait devenu une proie facile pour les ptérosaures[9].

Répartition

L'archéoptéryx vivait dans un archipel d'îles des mers tropicales, proches de l'équateur. Ces îles se tiennent sur la partie de croûte terrestre qui allait donner naissance au continent européen actuel, à la suite des phénomènes tectoniques. Les spécimens complets ont été découverts dans le sud de l'Allemagne[4].

Les calcaires riches et diversifiés de Solnhofen, dans lesquels tous les spécimens d’archéoptéryx ont été trouvés, datent du Jurassique. Le climat semble avoir été plus ou moins aride car les plantes trouvées présentent des adaptations à ce genre de milieu, notamment beaucoup d'arbustes d'une taille inférieure à trois mètres (contrairement à l'imagerie populaire[19]). Il n'a pas non plus été trouvé d'animaux dulçaquicoles. On suppose également que la saison sèche devait être longue[20]. On y trouve des Cycadophytes et des conifères avec un grand nombre d'insectes, de petits lézards, des Ptérosaures tels que Rhamphorhynchus et des Compsognathus[21]. Les fossiles de Rhamphorhynchus sont suffisamment nombreux pour considérer que ces animaux vivaient sur ce site et n'étaient pas simplement de passage[19] et que cette zone était assez proche de la mer et relativement plate. La fréquence des fossiles d’Archaeopteryx indique que ceux-ci étaient beaucoup moins nombreux que les Rhamphorhynchus. La conservation excellente des fossiles d'archéoptéryx et de ceux d'autres espèces semble indiquer que ces animaux sont morts pratiquement à l'endroit même où ils ont été enfouis et fossilisés.

Systématique

Spécimens

Les spécimens et la plume fossiles trouvés sont considérés comme appartenant à une même espèce par certains auteurs ; ce fait est discuté par d'autres.

.jpg.webp)

Holotype de l'espèce

A. albersdoerferi.

La plume a été découverte en 1860, puis décrite l'année suivante par Hermann von Meyer. Elle est actuellement exposée au musée d'histoire naturelle de Berlin. Certains éléments laissent penser que cette plume n'est pas issue de la même espèce que les autres fossiles[22]. Cette hypothèse a été confirmée en 2019 en étudiant cette plume à l'aide de la méthode de la fluorescence induite par laser[23].

Peu de temps plus tard, le premier squelette, connu comme le spécimen de Londres (BMNH 37001) a été découvert en 1861 près de Langenaltheim en Allemagne. Il a été offert à Karl Häberlein, un médecin local, en échange de services médicaux. Celui-ci l'a vendu en 1862 au musée d'histoire naturelle de Londres[21]. Le fossile n'est pas complet, il manque une partie de la tête. Richard Owen le décrit en 1863 et rapproche la plume de l'animal. Dans une édition de L'Origine des espèces (type. 10, p. 335-336), Charles Darwin, à la vue du travail d'Owen, déclare que l'espèce est une forme transitoire entre les reptiles et les oiseaux.

Le spécimen de Berlin (HMN 1880) a été découvert en 1876 ou 1877 sur le site de Blumenberg près de Eichstätt en Allemagne par Jakob Niemeyer, qui l'échange à Johann Dörr contre une vache. En 1881, celui-ci met en concurrence le musée d'histoire naturelle de Berlin et le muséum d'histoire naturelle Peabody de Othniel Charles Marsh. Le musée de Berlin fait l'acquisition grâce à Werner von Siemens[24]. Décrit en 1884 par Wilhelm Dames, c'est le spécimen le plus complet. Il le classe dans une nouvelle espèce, Archaeopteryx siemensii.

Composé d'un torse, sans queue ni tête, le spécimen de Maxberg (S5) a été découvert entre 1956 et 1958 vers Langenaltheim et a été décrit en 1959 par F. von Heller. Il appartenait à Eduard Opitsch qui l'avait prêté au musée de Maxberg à Solnhofen. On s'est aperçu de sa disparition lorsque le musée a dû rendre le spécimen à la mort de son propriétaire en 1991. Ce spécimen a pu être volé.

Le spécimen de Haarlem, référencé TM 6428/29, également connu sous le nom de spécimen de Teyler, a été découvert en 1855 près de Riedenburg. Il est conservé au musée Teyler situé à Haarlem aux Pays-Bas, d'où ses surnoms. Il est décrit à l'origine sous le nom de Pterodactylus crassipes par le paléontologue allemand Hermann von Meyer en 1857. Ce spécimen est l'un des moins complets, connu seulement par une partie de ses os des membres, quelques vertèbres cervicales isolées et des côtes, mais c'est le tout premier Archaeopteryx découvert, bien qu'il ait fallu attendre 1970 pour que John Ostrom l'attribue à ce genre[25] - [26]. Cependant, en 2017, Christian Foth et Oliver Rauhut le ré-étudient et le placent dans un nouveau genre : Ostromia, un avialien basal rattaché à la famille des Anchiornithidae qui regroupe les fossiles découverts depuis la fin des années 2000 en Chine, dont Anchiornis[27].

Le spécimen de Eichstätt (JM 2257) a été découvert en 1951 ou 1955 sur le site de Workerszell près de Eichstätt et a été décrit par Peter Wellnhofer en 1974. Il est actuellement localisé au Jura Museum de Eichstätt. C'est le plus petit spécimen mais c'est celui qui a la tête la mieux conservée. Sa morphologie suggère que c'est peut-être une espèce d'un autre genre, aussi le nom de Jurapteryx recurva a été proposé. Mais en l'absence de certitude, les écarts constatés reflétant peut-être une certaine variabilité de l'espèce, certains auteurs le nomment Archaeopteryx recurva.

Le spécimen de Solnhofen (BSP 1999) a été découvert dans les années 1960 à Eichstätt en Allemagne et a été décrit en 1988 par Peter Wellnhofer. Actuellement localisé au Bürgermeister-Müller-Museum de Solnhofen, il a été classé originairement comme Compsognathus par un collectionneur amateur. C'est le plus grand spécimen connu et peut appartenir à un autre genre ; son nom serait alors Wellnhoferia grandis[28]. Il manque seulement une portion du cou, de la queue, de la colonne vertébrale et de la tête.

Le spécimen de Munich autrefois connu sous le nom de spécimen de Solnhofen-Aktien-Verein (S6), a été découvert dans les environs de Langenaltheim et a été décrit en 1993 par Peter Wellnhofer. Il est localisé actuellement au Paläontologisches Museum. Ce qu'on avait pris initialement pour un sternum osseux s'avère être une partie du coracoïde[29] mais un sternum cartilagineux a pu être présent. Seulement l'avant de sa face manque. On a suggéré comme nom Archaeopteryx bavarica.

Un huitième spécimen fragmentaire a été découvert en 1990, non dans le calcaire de Solnhofen, mais dans les calcaires et calcaires argileux de la formation sus-jacente de Mörnsheim, un peu plus récent (quelques centaines de milliers d'années) à Daiting, dans le district de Souabe, localité distante d'une vingtaine de kilomètres de Sohnhofen. Ce fossile est par conséquent désigné comme le spécimen de Daiting et est connu depuis 1996 d'un moulage, brièvement exposé au Naturkunde-Museum à Bamberg. L'original a été acheté par le paléontologue Raimund Albertsdörfer en 2009[30]. Il a été exposé pour la première fois avec six autres fossiles originaux d'Archaeopteryx au salon des minéraux de Munich en [31]. En 2009, un premier examen rapide par les scientifiques indique que ce spécimen pourrait représenter une nouvelle espèce d'Archaeopteryx[32]. En 2019, il a été nommé Archaeopteryx albersdoerferi par Martin Kundrát et ses collègues en 2019[33]. Il est le seul spécimen connu provenant de la formation de Mörnsheim, tandis que tous les autres spécimens ont été découverts dans les calcaires sous-jacents du calcaire de Solnhofen, plus anciens de quelques centaines de milliers d'années. Cependant la formation de Mörnsheim a fourni un autre avialien basal : Alcmonavis poeschli, décrit en 2019[34].

Un autre spécimen fragmentaire, le spécimen de Bürgermeister-Müller a été découvert en 1997 et il est conservé actuellement au musée Bürgermeister-Müller. Outre les restes découverts, un fossile fragmentaire supplémentaire a été trouvé en 2004.

Détenu dans une collection privée, le spécimen de Thermopolis (WDC CSG 100) a été découvert en Allemagne et a été décrit en 2005 par Gerald Mayr et Burkhard Pohl. Donné au Wyoming Dinosaur Center à Thermopolis dans le Wyoming, il a la tête et les pattes bien préservées. La majeure partie du cou et la mâchoire inférieure n'ont pas été conservées. Le spécimen « Thermopolis » a été dépeint dans le numéro du de Science comme « un spécimen d'archéoptéryx bien conservé pour ses traits de théropodes ». Cet archéoptéryx dispose d'un doigt de patte renversé, caractère qui chez les oiseaux est une limitation pour se percher et implique une vie terrestre. Cela a été interprété comme la preuve d'une ascendance tétrapode. Le second orteil hyper-extensible de ce spécimen rappelle également les Deinonychosauria[35]. Ce dixième spécimen a été nommé Archaeopteryx siemensii en 2007[36]. Le spécimen, actuellement au muséum Senckenberg de Francfort, est considéré comme le plus complet et le mieux conservé des archéoptéryx[36].

La découverte d'un onzième spécimen a été annoncée en 2011. Décrit en 2014, il est l'un des spécimens les plus complets, mais il manque une grande partie du crâne et une patte avant. Ce spécimen appartient à une collection privée et n'a pas reçu de nom[37] - [38]. Son étude par des paléontologues de l'université Louis-et-Maximilien de Munich a révélé des caractéristiques jusqu'alors inconnues du plumage, comme des plumes présentes à la fois sur les parties inférieures et supérieures des jambes et sur le métatarse, et sur l'extrémité de la queue, seule partie préservée de celle-ci[39] - [40].

Un douzième spécimen a été découvert par des collectionneurs amateurs en 2010 dans une carrière de Schamhaupten, mais cette découverte n'a été annoncée qu'en 2014[41].

Un fossile partiel, limité à une aile droite isolée, découvert par un paléontologue amateur en 2017 dans la formation de Mörnsheim, a été considéré comme un possible treizième spécimen. Oliver W. M. Rauhut et ses collègues le décrivent en 2019 comme un avialien basal, non rattaché à la famille des Archaeopterygidae car un petit peu plus proche des oiseaux modernes qu'Archaeopteryx. Ils l'ont nommé Alcmonavis poeschli[34].

Phylogénie et origine

Archaeopteryx pourrait former une branche des théropodes voisine de celle des oiseaux contemporains. Le cladogramme suivant suit la proposition de Norell et al. 2006, les noms des clades reprenant les propositions de Sereno, 2005[42] - [43].

- Paraves

- Deinonychosauria †

- Avialae

- Archaeopterygidae †

- Archaeopteryx †

- Jurapteryx †

- Wellnhoferia †

- Ornithothoraces

- Enantiornithomorpha †

- Ornithuromorpha

- Neornithes

- Paleognathae (autruche, émeu...)

- Neognathae les autres oiseaux

- Neornithes

- Archaeopterygidae †

légende : † — éteint —

L'histoire de l'apparition des oiseaux n'est pas complètement établie. Les Archaeopterygidea sont (actuellement) souvent considérés comme les « premiers » oiseaux. Mais même dans ce cas, on ne peut affirmer que ces quelques spécimens de cette (ou ces) espèce(s), très localisée(s), soient les ancêtres directs des oiseaux. Ils sont plutôt un reste de l'évolution de lignées de théropodes à plumes vers ce qui a conduit aux oiseaux modernes. Selon une hypothèse alternative[44] - [45], Archaeopteryx pourrait appartenir au Deinonychosauria et il serait donc plus éloigné des oiseaux qu'on le pense généralement.

Taxonomie

Archaeopteoryx dérive du grec ancien ἀρχαῖος [archaios], « vieux »; πτερυξ [pteryx], « plume » ou « aile ». Plusieurs douzaines de noms ont été publiées pour les spécimens évoqués ci-dessus. En principe le type nommé Archaeopteryx lithographica est décrit par von Meyer à partir de la plume isolée. En 1960, W. E. Swinton a proposé que le nom de A. lithographica soit transféré officiellement de la plume au spécimen de Londres[46]. L'ICZN a supprimé la pléthore de noms alternatifs proposés initialement pour les premiers spécimens réduits[47] qui avait résulté de la controverse et des railleries de Johann Andreas Wagner qui nommait le fossile Griphosaurus problematicus c'est-à-dire la « Charade-lézard problématique »[48]. De plus, les noms de fossiles donnés lorsqu'on pensait que ces fossiles étaient ceux de ptérosaures ont été aussi supprimés.

Comme l'appartenance ou non à la même espèce n'est pas très claire[49], plusieurs noms sont conservés. C'est le cas pour les spécimens de Thermopolis, Munich, Eichstätt et Solnhofen qui diffèrent de ceux de Berlin, Londres, Haarlem. Les spécimens n'ont pas la même taille et diffèrent par les proportions des doigts ainsi que par la finesse de la tête, la présence d'un sternum et la denture. Cependant ces différences pourraient s'expliquer par une simple différence d'âge au moment de la mort.

Enfin, la plume isolée est le spécimen le plus discordant. Sa proportion et sa forme laissent penser qu'elle appartenait à un théropode garni de plumes non encore découvert. Comme cette plume a servi à décrire le genre, cela explique en partie la confusion nomenclaturale.

Les parenthèses indiquent, comme classiquement dans la nomenclature zoologique, que le taxon avait été originellement décrit comme relevant d'un genre différent. Cette liste illustre la bataille argumentaire liée à ce taxon.

| Nom | Auteur | Statut |

|---|---|---|

| Archaeopteryx lithographica | Von Meyer, 1861 | nomen conservandum |

| Griphosaurus problematicus | Wagner, 1861 | nomen oblitum en 1961 par la décision 607 de l'ICZN |

| Griphornis longicaudatus | Owen vide Woodward, 1862 | 607 |

| Archaeopteryx macrura | Owen, 1862 | 607 |

| Archaeopteryx siemensii | Dames, 1897 | |

| Archaeornis siemensii | (Dames, 1897) Petronievics, 1917[36] | |

| Archaeopteryx oweni | Petronievics, 1917 | 607 |

| Archaeopteryx recurva | Howgate, 1984 | |

| Jurapteryx recurva | (Howgate, 1984) Howgate, 1985 | |

| Archaeopteryx bavarica | Wellnhofer, 1993 | |

| Wellnhoferia grandis | Elżanowski, 2001 | |

| Archaeopteryx vicensensis | Anon. fide Lambrecht, 1933 | nomen nudum pour ce qui pourrait être un ptérosaure |

L'archéoptéryx et la science

Rôle dans l'histoire de l'ornithologie

Le premier fossile découvert en 1855 n'a pas été identifié comme un oiseau par von Meyer mais comme un ptérosaure. En 1860 est découverte la plume fossilisée confirmant que des oiseaux devaient vivre au Crétacé. Mais ce n'est qu'en 1861, avec la découverte du spécimen de Londres que naît la controverse sur l'histoire évolutive des oiseaux. Charles Darwin qui avait publié deux ans plus tôt l'Origine des espèces, déclare que le fossile doit être une forme transitoire. Johann Andreas Wagner, un opposant à la théorie de Darwin, directeur du Musée de Paléontologie de Munich, identifie en 1862 le fossile comme étant celui d'un reptile, le Griphosaurus et ironise sur les théories évolutionnistes. En 1863, Richard Owen, spécialiste des dinosaures du British Museum y voit un oiseau tandis que le naturaliste britannique Thomas Huxley est le premier à affirmer que c'est bien une forme transitoire. Il se demande également si les dinosaures n'auraient pas été des animaux à sang chaud (comme les oiseaux) plutôt qu'à sang froid (comme les reptiles) dans son ouvrage On the Animals which are Most Nearly Intermediate between Birds and Reptiles (littéralement : Sur les animaux qui sont les plus proches intermédiaires entre les oiseaux et les reptiles) publié auprès de la Société géologique de Londres. En comparant l'anatomie de l'archéoptéryx et celle d'un autre fossile bavarois, le petit Compsognathus, il recense quatorze caractéristiques communes et voit entre eux un lien de parenté. Son hypothèse tomba dans l'oubli, la théorie d'Owen étant dominante.

En 1876, le spécimen de Berlin est découvert, puis sept autres fossiles au cours du XXe siècle. Le spécimen de Haarlem n'est identifié comme étant un archéoptéryx qu'en 1970. À la fin des années 1960, un siècle après la communication controversée de Huxley, John Ostrom, de l'université Yale, décrit le squelette du théropode du groupe des maniraptoriens Deinonychus, prédateur aux griffes en faucille et grand comme un adolescent humain, qui rôdait dans le Montana il y a 115 Ma. Ostrom identifie un ensemble de caractères communs aux oiseaux, dont Archaeopteryx, et à d'autres théropodes, comme Oviraptor ou Deinonychus, mais que ne possèdent pas les autres Sauropsida. Il en déduit que les oiseaux descendent directement des théropodes. Max Fürbringer créée une sous-classe à part (Saururae) pour l'Archaeopteryx.

Tous les fossiles d’archéoptéryx proviennent du Sud de l'Allemagne, en Bavière, et se sont conservés dans le calcaire de Solnhofen. L'archéoptéryx est, dès lors, une des espèces fossiles les plus célèbres de par sa position de « chaînon manquant » entre les reptiles et les oiseaux. Il a été très souvent utilisé comme un argument probant en faveur de l'évolution des espèces si bien que par ses caractères intermédiaires évidents, l’archéoptéryx a été une cible privilégiée pour les détracteurs de la théorie de l'évolution. Cependant, archéoptéryx n'est peut-être pas un ancêtre direct des oiseaux modernes (cf. ci-avant).

Des propositions controversées

En 1985, les astronomes britanniques Fred Hoyle et N. C. Wickramasinghe ont suggéré que l'évolution des oiseaux et des mammifères, ainsi que la disparition des dinosaures, étaient dues à une pluie virale venant de l'espace à la fin du Crétacé. L’Archaeopteryx, datant de plus de 80 millions d'années avant le Crétacé supérieur, permet d'écarter cette théorie. Hoyle et Wickramasinghe ont alors prétendu que les spécimens d’Archaeopteryx étaient des faux. On a toutefois facilement prouvé qu'ils étaient authentiques. La revue Science a réagi vivement à l'époque par un article démontrant l'authenticité d’Archaeopteryx.

En 1991, Sankar Chatterjee annonce qu'il a identifié un fossile d'oiseau plus ancien qu'Archaeopteryx. Cet animal nommé Protoavis et trouvé en 1984, vivait entre 210 et 235 Ma. Mais le fossile est trop mal conservé pour que l'on puisse évaluer sa capacité à voler. Il n'est pas reconnu par tous comme étant un oiseau, l’Archaeopteryx reste le plus ancien des oiseaux.

Considéré pendant 150 ans comme l'ancêtre des oiseaux, puis relégué en 2011 par une équipe chinoise au rang de simple dinosaure à plumes, l'Archaeopteryx remonte dans l'arbre généalogique des oiseaux, grâce à la découverte en Chine d'un nouveau dinosaure-oiseau qui a vécu quelque temps entre 150 et 160 millions d’années : Aurornis xui, décrit en 2013 par l'équipe de Pascal Godefroit (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique), qui a « décidé de tout reprendre à zéro », à partir d'outils d'analyse plus complets[50]. « Grâce à cette nouvelle analyse, on peut montrer que l' Archaeopteryx est finalement bien un oiseau primitif et que la bestiole [Aurornis xui] que nous décrivons est un oiseau encore plus primitif », déclare Pascal Godefroit. « Pour le moment c'est l'oiseau le plus primitif connu au monde ». La communauté scientifique demeure divisée sur cette interprétation mais comme le souligne Godefroit des institutions telles que le musée de Yizhou conservent des centaines de spécimens encore à décrire qui pourraient éclairer davantage l'image de l'évolution aviaire. « La biodiversité de ces petits dinosaures semblables à des oiseaux était incroyable », observe-t-il.

En , le fossile d'un archaeopteryx examiné aux rayons X de l'European Synchrotron Radiation Facility révèle qu'il pratiquait un vol actif en se propulsant avec ses ailes[8]. L'étude montre cependant qu'il ne pratiquait pas le vol battu des oiseaux modernes et que ses vols se faisaient sur de courtes distances.

Dans la culture

Un astéroïde important de la Ceinture principale, découvert en 1991, a été nommé (9860) Archaeopteryx en l'honneur du genre[51] - [52].

La pièce d'Alfred Jarry de 1897, Ubu cocu est également nommée L'Archéoptéryx[53]. Dans un style précurseur du surréalisme, l'âme du père Ubu se constate cocu, père d'un vampire-archéoptéryx…

Dans son recueil de nouvelles, Le Temps Zéro, Italo Calvino a écrit une nouvelle centrée sur l'apparition de l’Archaeopteryx, intitulée De l'origine des oiseaux. Dans ce recueil, Calvino part d'un fait scientifiquement avéré et brode de façon créative sur celui-ci.

La marque d'équipement de montagne canadienne Arc'Teryx tire son nom d'Archaeopteryx, en tant que premier être vivant à s'être affranchi de la gravité. Le logo de la marque s'inspire du spécimen de Berlin.

Dans le film L'Âge de glace 3 : Le Temps des dinosaures, un Archaeopteryx manque se faire dévorer par la famille T-rex mais se fait manger par un ptérodactyle après que Sid l'ait jeté d'une falaise pensant qu'il savait voler.

Dans Le Petit Dinosaure : Le Jour du grand envol, l'un des personnages du film est un Archaeopteryx.

Dans le jeu Ark: Survival Evolved, l'Archaeopteryx est l'un des dinosaures que l'on peut apprivoiser.

Dans l'univers Pokémon, les pokémon préhistoriques ressuscités Arkéapti et Aéroptéryx sont inspirés de l'Archaeopteryx.

Annexes

Articles connexes

Sources

- (fr) « Archaeopteryx, volatile controversé », Association FABULA

- (en) Per Christensen et Niels Bonde, « Body plumage in Archaeopteryx: a review, and new evidence from the Berlin specimen », Comptes Rendus Palevol, vol. 3, , p. 99–118 (lire en ligne)

Références taxonomiques

- (en) Référence Paleobiology Database : Archaeopteryx von Meyer 1861

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Notes et références

- « "New evidence on the colour and nature of the isolated Archaeopteryx feather" »(en)

- André Beaumont et Pierre Cassier (avec la participation de Daniel Richard), Biologie animale : Les Cordés, anatomie comparée des Vertébrés, Paris, Dunod, coll. « Sciences sup / Cours », 9e (1re éd. ), XVI-652 p., 24 × 17 cm (ISBN 978-2-10-051658-2, OCLC 664490031, BNF 42019901, présentation en ligne), chap. 5 : « Tégument », planche no 5.5 : « Évolution supposée des plumes de Dinosaures Théropodes du Crétacé inférieur de Chine (d'après Prum et Brush, 2005) », p. 133 (lire en ligne, consulté le 27 septembre 2015)

- Luc Chazel et Muriel Chazel, Les oiseaux ont-ils du flair ? : 160 clés pour comprendre les oiseaux, Versailles, Quæ, coll. « Clés pour comprendre », 1re éd., 240 p., 21 × 13,5 cm (ISBN 978-2-7592-1881-3, OCLC 834983834, BNF 43524427, présentation en ligne), chap. 2 : « La préhistoire ou le fabuleux destin des oiseaux », no 31 : « L'archæoptéryx, premier oiseau ou dinosaure emplumé ? », p. 50 et s. (lire en ligne, consulté le 27 septembre 2015)

- David Lambert, The Ultimate Dinosaur Book, Dorling Kindersley, , 192 p. (ISBN 978-1-56458-304-8)

- (en) X. Xu & al, An Archaeopteryx-like theropod of China ans the origin of Avialae, Nature 467, 28 juillet 2011

- (en) Godefroit, P. & al, Nature https://dx.doi.org/10.1038/nature12168

- (en)Godefroit, P. & al, Nature http://www.nature.com/news/new-contender-for-first-bird-1.13088

- « L’Archéoptéryx, dinosaure à plumes, pratiquait le vol actif », sur techniques-ingenieur.fr, (consulté le )

- « L'Archéoptéryx », sur Futura-science

- Per Christensen, Niels Bonde (2004), op. cit.

- (en) N Longrich, « Structure and function of hindlimb feathers in Archaeopteryx lithographica », Paleobiology, vol. 32, no 3, , p. 417–431 (résumé)

- Yalden, D. W. 1985. Forelimb function in Archaeopteryx. In: Hecht et al. (eds.), The Beginnings of Birds, Proceedings of the International Archaeopteryx Conference Eichstatt 1984, 91-97.

- Your Rietschel, S. 1985. Feathers and wings of Archaeopteryx and the question of her flight ability. In: Hecht, M. K., Ostrom, J. H., Viohl, G. & Wellnhofer, P. (eds.), The Beginnings of Birds: Proceedings of the International Archaeopteryx Conference Eichstatt 1984, 251-260.

- (en) Burgers et Chiappe, « The fly of Archaeopteryx », Naturwissenschaften, vol. 90, no 1, , p. 27-32 (résumé)

- « Arguments en faveur de l'effet de sol », sur Futura (consulté le ).

- David Bismuth, « L'Archéoptéryx », sur Futura-Sciences, (consulté le ).

- (en) Alonso, P. D., A. C. Milner, R. A. Ketcham, M. J. Cookson & T. B. Rowe., « The avian nature of the brain and inner ear of Archaeopteryx », Nature, vol. 430, , p. 666 - 669 (lire en ligne)

- (en) Fahad Sultan, « Why some bird brains are larger than others », Current Biology, vol. 15, , R649-R650

- (en) Gregory S. Paul, Dinosaurs of the air : the evolution and loss of flight in dinosaurs and birds, Baltimore, Johns Hopkins University Press, , 460 p. (ISBN 978-0-8018-6763-7, BNF 39208091)

- P.H. de Buisonje ; Hecht, M.K.; Ostrom, J.H.; Viohl, G.; and Wellnhofer, P. (eds.), The beginnings of Birds: Proceedings of the International Archaeopteryx Conference, Eichstatt, 1984, Freunde des Jura-Museums Eichstätt, , 45–65 p. (ISBN 978-3-9801178-0-7), « Climatological conditions during deposition of the Solnhofen limestones »

- (en) Luis M. Chiappe, Glorified Dinosaurs : The Origin and Early Evolution of Birds, Hoboken (N.J.), UNSW Press, , 263 p. (ISBN 978-0-471-24723-4, BNF 41172971)

- (en) P. J. Griffiths, « The Isolated Archaeopteryx Feather. », Archaeopteryx, vol. 14, , p. 1–26

- (en) Thomas G. Kaye, Michael Pittman, Gerald Mayr, Daniela Schmartz et Xing Xu, « Detection of lost calamus challenges identity of isolated Archaeopteryx feather », Scientific Reports, vol. 9, no 1182, (DOI 10.1038/s41598-018-37343-7, lire en ligne)

- Elżanowski A. (2002): Archaeopterygidae (Upper Jurassic of Germany). In: Chiappe, L. M. & Witmer, L. M (eds.), Mesozoic Birds: Above the Heads of Dinosaurs: 129–159. University of California Press, Berkeley.

- (en) Ostrom JH. Archaeopteryx: notice of a “new” specimen. Science. 1970;170:537–8

- (en) Ostrom, J. The Ancestry of Birds. Nature 242, 136 (1973) doi:10.1038/242136a0

- (en) C. Foth et O.W.M. Rauhut, « Re-evaluation of the Haarlem Archaeopteryx and the radiation of maniraptoran theropod dinosaurs », BMC Evolutionary Biology, vol. 17, no 1, , p. 236 (PMID 29197327, PMCID 5712154, DOI 10.1186/s12862-017-1076-y)

- (en) Andrzej Elzanowski, « A new genus and species for the largest specimen of Archąeopteryx », Acta Palaeontologica Polonica, vol. 46, no 4, , p. 519-532 (lire en ligne [PDF])

- (de) Wellnhofer, P. & Tischlinger, H., « Das "Brustbein" von Archaeopteryx bavarica Wellnhofer 1993 - eine Revision », Archaeopteryx, vol. 22, , p. 3–15

- (de) « Archäologischer Sensationsfund aus Daiting », sur Ausburger Allgemeine, (consulté le )

- (de) « Sammler und Forscher - ein schwieriges Verhältnis », sur Süddeutsche Zeitung , (consulté le )

- (de) « MessenWiedergefundener Archaeopteryx ist wohl neue Art », sur http://www.focus.de/, (consulté le )

- (en) Martin Kundrát, John Nudds, Benjamin P. Kear, Junchang Lü et Per Ahlberg, « The first specimen of Archaeopteryx from the Upper Jurassic Mörnsheim Formation of Germany », Historical Biology, vol. 31, , p. 3–63 (DOI 10.1080/08912963.2018.1518443)

- (en) Oliver WM Rauhut, Helmut Tischlinger et Christian Foth, « A non-archaeopterygid avialan theropod from the Late Jurassic of southern Germany », eLife, vol. 8, , e43789 (PMID 31084702, PMCID 6516837, DOI 10.7554/eLife.43789, lire en ligne)

- Nicholas Bakalar, « Earliest Bird Had Feet Like Dinosaur, Fossil Shows », National Geographic News, 1 décember

- (en) Mayr, G., Phol, B., Hartman, S. & Peters, D.S., « The tenth skeletal specimen of Archaeopteryx », Zoological Journal of the Linnean Society, vol. 149, , p. 97–116

- (en) Brian Switek, « Paleontologists Unveil the 11th Archaeopteryx », sur http://www.smithsonianmag.com/, (consulté le ).

- (en) Jeff Hecht, « Another stunning Archaeopteryx fossil found in Germany », sur https://www.newscientist.com/, (consulté le ).

- (en) Christian Foth, Helmut Tischlinger et Oliver W. M. Rauhut, « New specimen of Archaeopteryx provides insights into the evolution of pennaceous feathers », Nature, vol. 511, , p. 79-82 (DOI 10.1038/nature13467).

- « First show off, then take off », sur http://www.en.uni-muenchen.de/, (consulté le ).

- (de) « Eine "fette Taube" - In Schamhaupten ist der 12. Archaeopteryx weltweit gefunden worden », sur Ausburger Allgemeine, (consulté le )

- (en) Mark A. Norell, James Matthew Clark, Alan Hamilton Turner, Peter J. Makovicky, Rinchen Barsbold et Timothy Rowe, « A new dromaeosaurid theropod from Ukhaa Tolgod (Ömnögov, Mongolia) », American Museum Novitates, vol. 3545, , p. 1–51 (DOI 10.1206/0003-0082(2006)3545[1:ANDTFU]2.0.CO;2, lire en ligne [PDF], consulté le )

- P. C. Sereno, S. McAllister, et Stephen L. Brusatte, « TaxonSearch: a relational database for suprageneric taxa and phylogenetic definitions », PhyloInformatics

- (en) Xing Xu, Hailu You, Kai Du et Fenglu Han, « An Archaeopteryx-like theropod from China and the origin of Avialae », Nature, vol. 475, no 7357, , p. 465–470 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, DOI 10.1038/nature10288, lire en ligne, consulté le )

- (en) Xing Xu et Diego Pol, « Archaeopteryx , paravian phylogenetic analyses, and the use of probability-based methods for palaeontological datasets », Journal of Systematic Palaeontology, vol. 12, no 3, , p. 323–334 (ISSN 1477-2019 et 1478-0941, DOI 10.1080/14772019.2013.764357, lire en ligne, consulté le )

- (en) W. E. Swinton, « Opinion 1084, Proposed addition of the generic name Archaeopteryx Von Meyer, 1861 and the specific name Lithographica, Von Meyer, 1861, as published in the binomen Archaeopteryx Lithographica to the official lists (Class Aves) », Bulletin of Zoological Nomenclature, vol. 17, nos 6–8, , p. 224–226.

- (en) « Opinion 607, Archaeopteryx Von Meyer, 1861 (Aves); Addition to the Official list », Bulletin of Zoological Nomenclature, ICZN, vol. 18, no 4, , p. 260–261.

- (de) Johann Andreas Wagner, « Über ein neues, angeblich mit Vogelfedern versehenes Reptil aus dem Solnhofener lithographischen Schiefer », Sitzungberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-physikalisch Classe, , p. 146–154

- (en) « Archaeopteryx turns out to be singular bird of a feather », New Scientist, vol. 2443, no 17, (résumé)

- (en) Godefroit, P. & al: op. cit., Nature

- « JPL Small-Body Database Browser: 9860 Archaeopteryx (1991 PW9) », NASA

- Williams, Gareth, « Minor Planet Names: Alphabetical List », Smithsonian Astrophysical Observatory

- « Éléments biographiques sur Alfred Jarry (1873-1907) »