Bec

Un bec, au sens strict, est une structure anatomique externe qui permet la prise alimentaire et donc la nutrition chez les oiseaux. Mais il permet aussi la toilette de l'animal, la nutrition des jeunes, la chasse d'une proie, la manipulation d'objets, et peut aussi être un élément important pour la parade nuptiale.

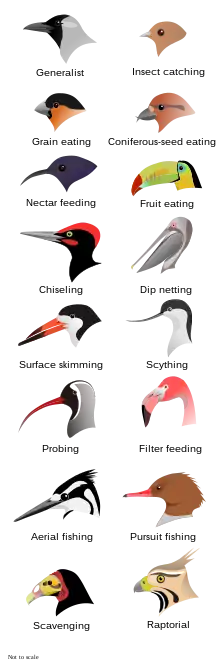

A:Nectarivore (oiseaux-mouches)

B:Insectivore

C:Granivore

D:Granivore spécialisé (Bec-croisé)

E:Piscivore (Martin-pêcheur)

F:Piscivore (Pélican)

G:Filtreur (Flamant rose)

H:Limicole (Avocette)

I:Limicole (Ibis)

J:Piscivore (Bec-en-ciseaux)

K:Carnivore (rapace)

La rhamphothèque est le tégument corné du bec recouvrant les deux mandibules osseuses.

Anatomie

Le bec est plus précisément un phanère, au même titre que les plumes et les écailles, qui sont donc des productions cornées du tégument. Il se développe sur les structures osseuses prémaxillaires, maxillaires et dentaires, à partir de l'épaississement d'un épithélium kératinisé. Cet épiderme est généralement formé d'une seule plaque osseuse par mandibule, sauf chez les Procellariidae, dont les narines s'ouvrent au niveau de plaques osseuses surnuméraires en forme de tube, situées sur le bec, ou chez le Macareux moine (Fratercula arctica), dont le bec se couvre de plaques surnuméraires vivement colorées lors de la saison de nidification (ces plaques tomberont par la suite)[1].

Les narines s'ouvrent toujours à la base du bec, sauf chez les Apterygidae ou Kiwis chez qui elles s'ouvrent à l'extrémité du bec. L'épiderme de la mandibule supérieure (ou maxillaire) s'appelle la rhinothèque[2], celui de la partie inférieure (ou maxille) est la gnathothèque. Le culmen est l'arête dorsale de la mandibule supérieure ; l'arête ventrale de la mandibule inférieure est appelée gonys. La cire du bec est la partie charnue, sans plume, qui recouvre la base du bec. Certaines espèces présentent sur le bec un renflement, comme chez les oies de Chine, appelé caroncule.

Un bec ne possède pas de dents, la nourriture doit donc être avalée telle quelle ; elle peut éventuellement être déchiquetée ou cassée si le bec est adapté.

Fonctions

La forme et l'emploi du bec varient suivant l'espèce et le régime alimentaire[3] :

- Les oiseaux granivores (Alaudidés, Fringillidés, Plocéidés, Galliformes, etc.) ont un bec conique, court et robuste dont la mandibule inférieure coupante fend la graine maintenue par la langue sur le maxillaire supérieur.

- Les oiseaux insectivores (gobemouches, pics) ont un bec long, fin et pointu afin de saisir les insectes au vol

- Les oiseaux de proie comme le faucon ou les charognards ont un bec court, robuste et crochu qui permet de déchiqueter la viande. Chez les Falconidae, il est orné d'une dent qui s'emboîte dans une échancrure correspondante de la mandibule inférieure (c'est même un trait distinctif de cette famille).

- Les oiseaux échassiers ont un long bec recourbé afin d’extraire les petits animaux (plancton, invertébrés : oiseau planctivore, invertivore) et végétaux enfouis dans le sol.

- Celui des oiseaux-mouches a la forme d'une paille pour boire le nectar de certaines fleurs.

- Celui des Anatidae, comme le canard, est plat, muni de lamelles internes, pour lui permettre de retenir les petits poissons et plantes en filtrant l'eau.

- Celui des Pelagornithidae (espèce fossile) : sur le bord de leur bec, il y avait des pointes semblables à des dents

- Celui du perroquet est puissant et ramassé afin de briser des graines.

C'est cette variabilité de la forme des becs qui a inspiré Charles Darwin et sa théorie de l'évolution, ou plus particulièrement de la sélection naturelle, lors de son voyage aux Îles Galápagos. L'observation des différentes espèces de pinsons présentes sur chaque île avait en effet mis en évidence l'adaptation des formes des becs aux différentes ressources alimentaires dont les oiseaux disposaient.

Le bec sert également au toilettage.

Identification et classification

Les savants de la Renaissance qui s'intéressaient à la zoologie, parmi lesquelles l'ornithologie, ont produit des inventaires d'espèces. Ils essayeront de présenter ces espèces, même à leur corps défendant comme le signale Louis Agassiz à propos de Buffon[4], de la manière la plus logique qui soit, témoignant que la classification la plus logique est la classification phylogénique, et cela bien avant que les premières théories sur l'évolution n'émergent. Les premières classifications scientifiques se sont fondées à la fois et principalement sur les caractéristiques comme la forme du bec et celle des pattes. Par exemple, l'ordre des Anseriformes est caractérisé par leur bec dont des lamelles filtrantes tapissent l'intérieur. L'Anatomie comparée inventée par Georges Cuvier appuiera cette conviction et le bec deviendra un élément précieux pour identifier l'espèce, la famille ou l'ordre d'un squelette. Ainsi, l'examen d'un bec des Psittaciformes permet d'identifier sa famille voire son genre. Chaque type de bec a donc reçu un nom issu du latin et celui-ci ne s'applique pas qu'aux becs d'oiseaux.

Classification d'André Marie Constant Duméril

La classification d'André Marie Constant Duméril, plus précise que celle de Carl von Linné car elle introduit un niveau de taxon supplémentaire, est en bonne partie fondée sur la forme des becs, d'ailleurs 14 noms des familles de sa classification sur 23 sont des termes issues de la composition de deux termes latins dont un est rostre, ce dernier signifiant bec[5]. Mais les formes des becs ne se sont pas avérées être des caractéristiques suffisantes pour refléter la phylogénie, d'autres caractéristiques jugées plus importantes ont été retenues. Dans ce cas précis, les noms de familles sont restés en usage pour décrire la forme des becs, ou même pour désigner certaines espèces comme c'est le cas pour conirostre.

Voici les principaux noms de familles de cette classification :

- brévirostre désigne les espèces qui ont le bec court.

- cavirostre désigne les espèces qui ont le bec creux.

- crassirostre, qui a un bec épais. Deux noms nomalisés Cinfo de passereau utilisent ce terme, le Sporophile crassirostre et le Géospize crassirostre.

- cultrirostre, du latin culter c'est-à-dire couteau, désigne les espèces au bec long droit, conique et tranchant, ancien nom de famille de Duméril[5]. Duméril y regroupait les hérons, jabirus, tantales, cigognes, grues et les becs-ouverts.

- cunéirostre désigne les espèces au bec en forme de coin. Ancienne famille de passereaux dans la classification de Duméril[5].

- cuprirostre désigne les espèces au bec (ou la trompe) de couleur de cuivre

- curvirostre désigne les espèces au bec recourbé ou qui a les opercules de ses urnes recourbées comme le Moqueur à bec courbe

- fissirostre désigne les espèces au bec fendu. Ancien nom de famille de la classification de Duméril qui s'appliquait à une famille de passereaux qui était caractérisés par un bec large, légèrement crochu à sa pointe, et très profondément fendu à sa base[5]. Les hirondelles, et martinets, aujourd'hui classés dans plusieurs autres ordres, en faisaient partie.

- grandirostre désigne les espèces au grand bec. Ce terme désignait une famille de l'ordre des oiseaux grimpeurs aujourd'hui classés dans l'ordre des Piciformes.

- latirostre désigne les espèces au bec large. Ancien nom de famille de Duméril de l'ordre des échassier, bec ressemblant à ceux des pics mais moins solide[5].

- plénirostre désigne les espèces au bec entier, sans échancrure, ancienne famille de passereaux de Duméril[5].

- pressirostre désigne les espèces au bec comprimé. Ancienne famille d'oiseaux échassiers dans la classification de Duméril[5], caractérisés par un bec plus ou moins déprimé, médiocrement long, et assez fort pour leur permettre de rechercher dans la terre les vers dont la plupart se nourrissent.

- serrirostre désigne les espèces au bec dentelé en scie comme les harles, ancienne famille des palmipèdes de Duméril[5].

- subulirostre désigne les espèces au bec en alène. Ancienne famille de passereaux dans la classification de Duméril[5].

- conirostre désigne les espèces au bec en forme de cône. Ancienne famille de passereaux dans la classification de Duméril[5] et élément de nom normalisé CINFO toujours porté par quelques passereaux sud-américains.

- lamellirostre désigne les espèces au bec garni de lamelle filtrantes, typique des anatiformes.

En outre, la classification de Duméril proposait : les dentirostres, espèces de passereaux dont le bec porte une échancrure en forme de dent et autres passereaux comme les crénirostres ; les ténuirostres au bec fin et arqué ; les planirostres ; les lévirostres, famille d'oiseaux grimpeurs. Parmi les échassiers il y avait en outre les cultrirostres, les pressirostres. Dans d'autres classifications comme celle de Lorenz Oken, d'autres caractéristiques peuvent être retenues, comme celles définissant les obtusirostres.

Altirostre comme pour les Chrysomma altirostre, Turdoides altirostris, Scytalopus altirostris, Micrurus altirostris ou même pour le poisson Scorpaenopsis altirostris ou les fossiles de baleines Caviziphius altirostris désigne des becs portés en haut du crane

Malformations

En Amérique du Nord, et en Alaska plus précisément, certains oiseaux, en nombre anormalement élevé, présentent un bec déformé, anormalement allongé pour sa partie supérieure (rhamphothèque), parfois courbé ou tordu et parfois également déformé pour sa partie inférieure ; au point que parfois les deux parties se croisant, l'alimentation de ces oiseaux est fortement gênée.

Ce phénomène inquiète l'USGS[6]. et les ornithologues[7] qui craignent qu'il ne soit indicateur de problèmes environnementaux plus graves.

Selon le point fait par deux études[8] - [9]publiées par la revue de l'Union des ornithologues américains (The Auk, ), cette maladie, d'origine encore inconnue est apparue à la fin des années 1990. Elle a été nommée trouble de la kératine aviaire car elle touche aussi parfois la peau, les pattes, les griffes et les plumes, ce qui évoque un trouble systémique[9]. Elle affecte un grand nombre d'espèces d'oiseaux (une trentaine à ce jour), mais plus souvent la mésange à tête noire (Poecile atricapillus), avec 6,5 % de la population observée (prévalence moyenne annuelle pour la période 1999-2008) en Alaska touchée, soit 2 160 individus), et plus rarement des corneilles d'Amérique et d'Alaska (17 % des adultes observés, en moyenne annuelle pour la même période) ou d'autres espèces (435 individus au bec difforme chez 29 espèces autres que la mésange à tête noire)[9]. L'oisillon est très rarement touché (0.05 ± 0,05 % des poussins et 0,3 ± 0,2 % des juvéniles âgés de moins de 6 mois)[9], mais la malformation peut ensuite apparaître et progresser très vite à l'âge adulte. Les suivis ornithologiques montrent que la maladie progresse le long de la côte du Pacifique vers le sud ; en Colombie-Britannique (Canada) et dans l'État de Washington (États-Unis). Ces zones où le plus grand nombre de ces oiseaux a été observé, sont celle des grands lacs et autour et au nord/est d'Anchorage (où se situe l'Aéroport international d'Anchorage Ted-Stevens, le 4e plus gros aéroport mondial pour le trafic aérien marchand) en Alaska.

Selon l'USGS qui évoque une possible cause environnementale[10]« c'est le taux le plus élevé de malformations jamais observé dans le monde aviaire ».

Dans tout l'hémisphère nord, des oiseaux sont régulièrement capturés, décrits et bagués et suivis dans le temps par la technique de capture-recapture. Ce suivi a été intensifié pour le suivi écoépidémiologique des virus grippaux. Près de 80 oiseaux ont été capturés avec des becs normaux puis recapturés avec un bec fortement allongé ou déformé. Une mésange à tête noire capturée le avec un bec normal, a été recapturée 3 mois après (le ) avec un bec dont la partie supérieure s'était allongée de 13 mm» Communiqué USGS[9].

Curieusement, le phénomène semble provisoirement réversible (8 oiseaux capturés avec un bec déformé ont été recapturés plus tard avec un bec normal, et dans un cas où l'oiseau avait été conservé en cage pour observation, son bec a repoussé à nouveau)[9] (ce qui pourrait éventuellement faire penser à une perturbation endocrinienne, non confirmée à ce jour).

Fin 2010, les études n'ont à ce jour pas permis d'identifier de bactéries, virus ou acariens expliquant ces anomalies. Des oiseaux aux becs anormaux ont été trouvés dans des zones (Grands Lacs, Est des Grands-lacs et Californie) où les pesticides sont massivement utilisés, et où ils ont déjà provoqué d'autres malformations chez certaines espèces d'oiseaux, mais d'autres semblaient vivre dans des zones a priori épargnées par les pesticides. Aucune carence en vitamines ou minéraux n'a été remarquée chez les oiseaux victimes de ces anomalies.

Formes de bec

Culture

Élément caractéristique, le bec est la base de certaines expressions artistiques ou symboliques.

Notes et références

- Collectif, Grande encyclopédie alpha des sciences et techniques, Zoologie tome II, page 8 (1974), Grange Batelière, Paris.

- « L'extérieur des oiseaux », sur Clinique Vétérinaire Brasseur, Manage, Belgique, .

- Jacques Berlioz, La vie des oiseaux, Les éditions Rieder, , p. 19

- Louis Agassiz, Essay on classification, 1859, p. 2.

- Constant Duméril, Traité élémentaire d'histoire naturelle, vol. 2, t. II, (lire en ligne), chap. XVIII (« Des oiseaux, ou de la troisième classe du règne animal »)

- Deformed Beaks May Signal a Greater Environmental Problem, communiqué USGS du 11/8/2010, consulté 2011/01/05

- Van Hemert, C. 2007. Alaskan birds at Risk: Widespread beak deformities in resident species. American Birding. 39(5):48-55. (Article, 977kb PDF)

- Handel, C. M., L. M. Pajot, S. M. Matsuoka, C. Van Hemert, J. Terenzi, S. L. Talbot, D. M. Mulcahy, C. U. Meteyer, and K. A. Trust. 2010. Epizootic of beak deformities among wild birds in Alaska: An emerging disease in North America ?, 17 pages, Auk 127(4):882-898. (Version 11.9mb PDF haute résolution) ou ([https://alaska.usgs.gov/science/biology/landbirds/beak_deformity/pdfs/Auk_Handel_beak_deformities.pdf Version 719kb PDF basse résolution)

- Van Hemert, C., and C. M. Handel. 2010. Beak deformities in Northwestern Crows: Evidence of a multispecies epizootic. Auk 127(4):746-751. (Article 976kb PDF) Online Supplement. (134kb PDF)

- Handel, C. M., L. M. Pajot, S. M. Matsuoka, K. A. Trust, J. M. Stotts, J. Terenzi, and S. L. Talbot. 2006. Potential Role of Environmental Contaminants in the Pathology of Beak Deformities among Black-capped Chickadees in South-central Alaska. Unpublished final report. Project ID: 1130-7F22. U. S. Geological Survey, Alaska Science Center, Anchorage, Alaska. PDF - 15 MB

Voir aussi

Articles connexes

- Oiseau — Anatomie des oiseaux

- Beaucoup d'animaux possèdent une structure buccale que l'on appelle aussi « bec » par analogie, mais qui n'a le plus souvent aucun rapport structurel avec le bec des oiseaux : leur ressemblance est due à des convergences évolutives, comme celle des ailes des oiseaux et des chauves-souris. C'est surtout le cas des céphalopodes, de certains poissons comme les poissons perroquets, des tortues, des cératospsiens ou encore des baleines à bec qui possèdent en fait un rostre. Le nom vernaculaire de certaines de ces espèces comporte également le mot bec, par exemple pour certains mammifères (Dauphin commun à bec court) ou certains poissons (Chelmon à bec médiocre).

- Maladie du bec et des plumes

Liens externes

- (fr) « La couleur du bec », sur Lpo.fr

- (fr) « Mesurer le bec d'un oiseau », sur ornithomedia.com

- Jacques Eustache de Sève, Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, appliquée aux arts, à l'agriculture, à l'économie rurale et domestique, à la médecine, etc, vol. 24, Deterville, (lire en ligne), section ornithologie