Amniota

Les amniotes (Amniota) sont un clade de tétrapodes qui ont la particularité de disposer d'un sac amniotique, protégeant l'embryon ou le fœtus. Il y a environ 360 millions d'années, les ancêtres de tous les vertébrés terrestres ont commencé à sortir de l'eau. Cette évolution a été facilitée par deux innovations physiologiques majeures : d'une part une forte kératinisation de la peau qui se recouvre d'écailles cornées (ou de dérivés d'écailles : plumes, poils) qui favorise la lutte contre la dessiccation, et d'autre part l'apparition de l'œuf cléidoïque (pour « clos », plus connu sous le nom d'œuf amniotique, d'après le nom de la membrane, l'amnios, qui protège des chocs et de la dessiccation l'embryon se développant dans un milieu aqueux indispensable, le liquide amniotique, tandis que le petit se développe dans une coquille ou dans l'utérus)[5].

Amniotes

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Infra-embr. | Gnathostomata |

| Super-classe | Tetrapoda |

| Clade | Reptiliomorpha |

Clades de rang inférieur

- † Casineria[1] ?

- † Kraterokheirodon[2]

- Synapsida

- Sauropsida

- † Recumbirostra[3] - [4] ?

- † Parareptilia

- Eureptilia

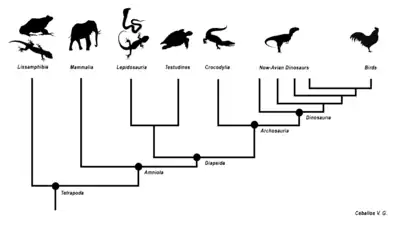

Le clade Amniota, aujourd'hui bien soutenu[6], regroupe les sauropsides (reptiles et oiseaux) et les synapsides (mammifères et lignées apparentées disparues) ; parmi les tétrapodes actuels, les amniotes, issus des amphibiens reptiliomorphes, constituent cladistiquement le groupe-frère des lissamphibiens.

Explosion radiative des amniotes

Amniotes anciens

Les amniotes sont un groupe d'environ 20 600 espèces de tétrapodes (sur 24 800) ayant acquis la capacité de produire des œufs amniotiques à coquille, offrant à l'embryon la possibilité de se développer dans un milieu aqueux protégé de la dessiccation, ce qui leur a permis de s'émanciper du milieu aquatique pour leur appariement et leur ponte.

À partir de cette capacité fonctionnelle, les groupes d'amniotes se sont différenciés, caractéristiques d'une radiation adaptative occupant de nombreuses niches écologiques. Parmi les plus spécifiques, on peut citer :

- Les tortues ont diversifié les modalités de protection des plaques osseuses engendrées par la peau (suivant la même logique fonctionnelle que les mollusques, environ 200 millions d'années auparavant).

- Les squamates ont conservé la capacité de se reproduire hors de l'eau, mais parmi eux les serpents et quelques autres groupes ont progressivement évolué vers un stade vermiforme, abandonnant le déplacement sur les membres.

- Les dinosaures ont eux aussi connu une radiation adaptative en milieu terrestre (puis aérien si on considère les oiseaux comme des Dinosaures). L'extinction de nombreuses lignées lors de la transition mésozoïque-cénozoïque a laissé le champ libre à la radiation des mammifères.

- Les mammifères, issus des cynodontes de la transition paléozoïque-mésozoïque, étaient nombreux et plus diversifiés qu'aujourd'hui du point de vue phylogénétique, mais pas du point de vue morphologique : avant l'extinction Crétacé-Paléogène la plupart étaient de petite taille, insectivores et ressemblant à des rats. L'extinction des dinosaures (hormis les oiseaux) libéra de nombreuses niches écologiques et permit la radiation évolutive des mammifères qui produisirent à leur tour des lignées de formes et tailles très différentes, terrestres, aériennes ou maritimes.

| EXPLOSION RADIATIVE DES ANIMAUX | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

EUKARYOTES |

se nourrissent d'organismes dont ils sont dissociés | ||||||||||||||||

|

├─o Éponges |

hydres, méduses symétrie bilatérale | ||||||||||||||||

| PROTOSTOMIENS | DEUTÉROSTOMIENS | ||||||||||||||||

| LOPHOTROCHOZOAIRES : | notochorde | ||||||||||||||||

| vers plats vers à anneaux | |||||||||||||||||

| crâne squelette mâchoires squel. osseux émail | |||||||||||||||||

| double coquille reptation crâne, bec corné | |||||||||||||||||

| ECDYSOZOAIRES : | mues cuticulaires |

|

pattes et doigts sac amniotique | ||||||||||||||

| carapace externe | |||||||||||||||||

| chélicères |

|||||||||||||||||

| lézards, serpents | |||||||||||||||||

| araignées, scorpions | |||||||||||||||||

| mandibules | |||||||||||||||||

| OISEAUX | adaptation au vol | ||||||||||||||||

| crabes, langoustes | |||||||||||||||||

| 6 pattes, larves |

gl. sudoripares, néocortex | ||||||||||||||||

Caractéristiques

Depuis la divergence entre les Tétrapodes souches aquatiques et les tétrapodes amniotes, reptiliomorphes, ces derniers connaissent une radiation évolutive. Leur « sortie des eaux » s'accompagne de la colonisation de nombreuses niches écologiques de la biosphère terrestre, ce qui leur permet une radiation évolutive, les possibilités de diversification étant telles qu'une grande diversité de plans d'organisation et de taille ont pu émerger[7]. Cette diversité se manifeste particulièrement dans la région craniofaciale où se concentrent des organes sensoriels en lien notamment avec l'alimentation et des transitions vers des comportements de prédation[8].

Les amniotes possèdent des griffes, étuis cornés couvrant les phalanges terminales des doigts (formant notamment des sabots chez les ongulés, et des ongles chez les primates), ce qui les distingue de l'autre grand groupe actuel des vertébrés tétrapodes, les lissamphibiens (seul groupe survivant de la classe des amphibiens) dont les quatre membre locomoteurs (correspondant aux deux paires de membres chiridiens) sont munis de doigts nus[9].

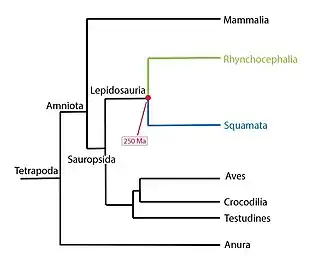

Cladogramme

Le cladogramme ici présenté illustre la phylogénie (les rapports de parenté) des amniotes. Il montre une version simplifiée des rapports de parenté établis par Laurin et Reisz (1995)[10]. Le cladogramme recouvre le groupe tel qu'établi selon la définition du paléontologue américain Jacques Gauthier.

| Amniota |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L'inclusion des Testudines (les tortues) au sein des Parareptilia n'est plus soutenue depuis que des recherches phylogénétiques plus récentes ont eu lieu. Toutes les études de phylogénétique moléculaire les situent au sein des diapsides[11] - [12], mais à l'intérieur de ce groupe, la discussion reste ouverte entre les chercheurs qui les classent parmi archosaures[13], ceux qui en font le groupe-frère des archosaures[14] - [15] - [16] - [17] et ceux qui depuis l'analyse dirigée en 2012 par Lyson et al., les considèrent comme le groupe-frère des lépidosaures[18].

Voir aussi

Articles connexes

- Vertébrés

- Amniota (classification phylogénétique)

- Œuf (télolécithe), l'œuf des amniotes

Références

- (en) R. L. Paton, T. R. Smithson et J. A. Clack, « An amniote-like skeleton from the Early Carboniferous of Scotland », Nature, vol. 398, no 6727, , p. 508–513 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/19071, Bibcode 1999Natur.398..508P, S2CID 204992355)

- R. B. Irmis et W. G. Parker, « Unusual tetrapod teeth from the Upper Triassic Chinle Formation, Arizona, USA », Canadian Journal of Earth Sciences, vol. 42, no 7, , p. 1339–1345 (DOI 10.1139/e05-031, Bibcode 2005CaJES..42.1339I, S2CID 46418796, lire en ligne)

- Arjan Mann, Jason D. Pardo et Hillary C. Maddin, « Infernovenator steenae, a new serpentine recumbirostran from the 'Mazon Creek' Lagertätte further clarifies lysorophian origins », Zoological Journal of the Linnean Society, vol. 187, no 2, , p. 506–517 (DOI 10.1093/zoolinnean/zlz026)

- Jason D. Pardo, Matt Szostakiwskyj, Per E. Ahlberg et Jason S. Anderson, « Hidden morphological diversity among early tetrapods », Nature, vol. 546, no 7660, , p. 642–645 (PMID 28636600, DOI 10.1038/nature22966, Bibcode 2017Natur.546..642P, hdl 1880/113382

, S2CID 2478132)

, S2CID 2478132) - André Beaumont, Pierre Cassier et Daniel Richard, Biologie animale. Les Cordés, Dunod, , p. 65

- G. Lecointre & H. Le Guyader, Classification phylogénétique du vivant, 2006, 3e édition, Belin, Paris

- (en) Michael J Benton, « Phylogeny of the major tetrapod groups: morphological data and divergence dates », Journal of Molecular Evolution, vol. 30, no 1, , p. 409–424 (DOI 10.1007/BF02101113).

- (en) Miguel Manzanares, M. Ángela Nieto, « A Celebration of the New Head and an Evaluation of the New Mouth », Neuron, vol. 37, no 6, , p. 895-898 (DOI 10.1016/S0896-6273(03)00161-2).

- André Beaumont, Pierre Cassier, Daniel Richard, Biologie animale. Les Cordés, Dunod, , p. 123.

- M. Laurin et R. R. Reisz, (1995). "A reevaluation of early amniote phylogeny." Zoological Journal of the Linnean Society, 113: 165–223.

- Rieppel et DeBraga 1996

- Müller 2004

- Mannen et Li 1999

- Zardoya et Meyer 1998

- Iwabe et al. 2004

- Roos, Aggarwal et Janke 2007

- Katsu et al. 2010

- Lyson et al. 2012

Bibliographie

- Jean-Louis Hartenberger, Une brève histoire des mammifères : bréviaire de mammalogie, Belin 2001, (ISBN 978-2701128603)

- Guillaume Lecointre (dir.), Corinne Fortin, Marie-Laure Le Louarn Bonnet, Gérard Guillot, Guide critique de l'évolution, Belin 2009, (ISBN 978-2-7011-4797-0)

Liens externes

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Amniota

- (en) Référence Paleobiology Database : Amniota Haeckel 1866

- (en) Référence Animal Diversity Web : Amniota

- (en) Référence NCBI : Amniota (taxons inclus)

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023