Glande sudoripare

Les glandes sudoripares ou glandes sudorales sont des annexes cutanées (organes microscopiques spécialisés) qui sécrètent la sueur et, pour certaines d'entre elles, des hormones ou phéromones.

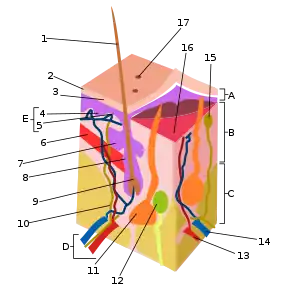

A. Épiderme

B. Derme

C. hypoderme

D. Vaisseaux sanguins et lymphatiques

E. Stratum germinativum (couche basale)

1.Poil

2.Stratum corneum (couche cornée)

3.Couche pigmentée

4.Stratum spinosum (cellules cubiques)

5.Stratum basale (couche basale)

6.Muscle érecteur du poil

7.Glande sébacée

8.Follicule pileux

9.Papille du poil

10.Fibre nerveuse

11.Glande sudoripare

12.corpuscule de Pacini (récepteur sensoriel)

13.Artère

14.Veine

15.Terminaison nerveuse libre (récepteur sensoriel)

16.Papille dermal

17.Pore

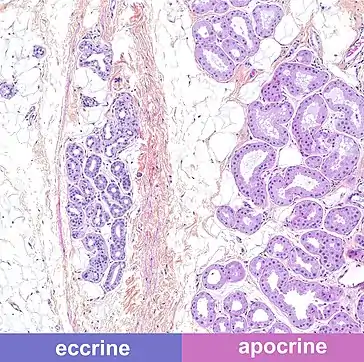

Histologiquement, il s'agit de glandes exocrines (épithéliums cubiques bistratifiés) dont la fonction première est la transpiration. On distingue chez les mammifères trois types de glandes sudoripares : les glandes eccrines, les glandes apocrines et les glandes sébacées. Ces deux dernières constituent les deux principaux types.

Les deux types de glandes sudoripares chez l'humain

Chez l'humain, on distingue deux sortes de glandes sudoripares qui diffèrent par leur origine embryologique, leurs fonctions, leurs répartitions et par la composition de la sueur qu'elles excrètent :

Glandes eccrines

Les glandes sudoripares eccrines sont de loin les plus nombreuses, de trois à six millions, avec une densité moyenne de 200 glandes/cm2. Leur topographie est quasi-ubiquitaire, avec une répartition sur presque l'ensemble de la surface cutanée, avec une plus forte densité au niveau de la paume des mains, de la plante des pieds (où elles atteignent une densité maximale de 600 glandes/cm2) et sur le front.

Ces glandes sont absentes au niveau des petites lèvres et du clitoris chez les femmes, et du gland chez l’homme[1].

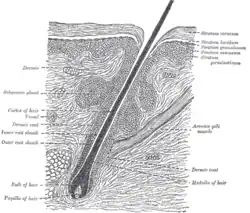

Chacune d'elles est une glande simple, tubuleuse et en spirale, dont l'extrémité, le peloton sudoral (glomérule) se situe dans le derme profond et marque le début de l'hypoderme.

Ces glandes sont constituées d'une portion sécrétrice et excrétrice : la partie sécrétrice se trouve enroulée dans le derme, en profondeur et se prolonge vers la surface par un canal excréteur rectiligne. Ce canal débouche sur un pore intraépidermique, l'acrosynringium.

La sécrétion des glandes sudorales eccrines est appelée la sueur. Cette sécrétion participe à une grande partie de la transpiration (les poumons sont aussi une source de transpiration). La sueur est une solution aqueuse hypotonique, dérivée du plasma sanguin par filtration passive[2].

Elles ont plusieurs rôles important :

- thermorégulation du corps ou de certains organes (dont le scrotum et les testicules). Lorsque le corps risque la surchauffe (par exemple pour cause de fièvre, d'effort intense, ou d'une chaleur externe intense ou froid ou bien de fortes émotions) la production de sueur permet d'humidifier la surface de la peau et des poils, ce qui via l'évaporation, facilite l'abaissement de la température corporelle ;

- hydratation de l'épiderme ;

- rôle immunologique ;

- Cicatrisation de l'épiderme : on a montré en 2012 que dans une zone cutanée blessée, les glandes sudoripares eccrines génèrent des excroissances de kératinocytes qui vont former le nouvel épiderme ; le taux d'expansion des excroissances de kératinocytes des glandes sudoripares eccrines est parallèle au taux de réépithélialisation. Cette fonction de réparation épidermique pourrait permettre de mieux comprendre et traiter les plaies humaines et d'envisager certains biais liés à l'utilisation d'animaux de laboratoire de disposant pas de ces glandes[3].

La sueur sécrétée par les glandes sudoripares eccrine est composée à 99 % d'eau et d'électrolytes, représentés surtout par le chlorure de sodium (qui confère à la sueur une légère saveur salée) et en proportion moindre, les ions potassium, calcium et magnésium.

Le reste constitué de composés organiques. L'acide lactique est le principal composé organique présent dans la sueur. D'autres acides sont également décelables à l'état de traces, comme l'acide acétique, acide propionique, acide butyrique ou encore acide urique (urée).

Le pH de la sueur varie entre 3,8 et 6,5, en relation étroite avec la quantité d'acide lactique excrété, ce qui freine la reproduction de certaines bactéries.

À la différence des glandes apocrines, leur répartition est plus ubiquitaire, leur taille plus petite, leur conduit excréteur débouche directement à l'épiderme et non dans un follicule pileux et leur sécrétion est aqueuse.

Glandes apocrines

Chez l'humain, ces glandes se trouvent sous les aisselles (dans l'organe axillaire), sur la peau autour de l'anus et autour des mamelons. À la différence des glandes eccrines, la répartition des glandes apocrines est donc plus restreinte. Par ailleurs, les glandes apocrines présentent une plus grande taille, leur canal excréteur s'abouche dans un follicule pileux par lequel leur sécrétion est déversée ; celle-ci contient des lipides et des phéromones, des composés transformés par le microbiote bactérien cutané, produisant l'odeur de transpiration.

Ainsi, outre les composants de base identiques à ceux de la sueur aqueuse des glandes eccrines, les sécrétions des glandes apocrines contiennent des molécules organiques (lipides et protéines) dont des phéromones. À cause de bactéries du microbiote cutané qui transforment ces molécules, ces sécrétions occasionnent la typique « odeur de transpiration ». Cette odeur est variable selon les individus et dépend du type de microbiote de chacun.

Les glandes sudoripares apocrines ne s'activent qu'à partir de la puberté, sous l'influence du système hormonal et notamment des androgènes. Les glandes apocrines font ainsi partie des caractères sexuels secondaires. Les cellules des glandes apocrines expriment les récepteurs aux androgènes (RA).

Chez les animaux, ces glandes jouent un rôle dans la communication phéromonale : reconnaissance mutuelle, délimitation du territoire et pouvoir d'attraction (sexuelle). Un sujet populaire d'études est de vérifier à quel point ces fonctions — particulièrement la dernière — jouent un rôle chez les humains.

La sécrétion de sueur apocrine débute à la puberté (c'est une sueur non permanente). Son fonctionnement est notamment lié aux étapes de la vie génitale.

À la différence des glandes sudoripares eccrines qui s'abouchent directement à la surface cutanée, les glandes sudoripares apocrines sont toujours annexées à un poil et débouchent dans l'entonnoir folliculaire (infundibulum) en dessus du canal excréteur de la glande sébacée : on parle d'appareil folliculo-sébacé-apocrine.

Un mauvais fonctionnement des glandes sudoripares apocrines chez les humains est probablement à l'origine d'une maladie : l'hidrosadénite ou maladie de Verneuil.

Glandes sudoripares chez les animaux

Certains animaux, tels le chien, n'ont que très peu de glandes sudoripares. Par temps chaud, ce n'est que par d'autres techniques qu'ils parviennent à éliminer la chaleur excessive, par exemple en faisant évaporer de la salive sur leur langue (en haletant). Les hippopotames, eux, ont des glandes spéciales, sous-cutanées, dont les sécrétions contiennent deux pigments, acide hipposudorique (rouge) et acide norhipposudorique (orange), absorbant les ultraviolets A et B et présentant également des propriétés antibactériennes.

Notes et références

- Jean Revuz, Traité EMC : cosmétologie et dermatologie esthétique, Elsevier Masson, , p. 9.

- (en) Hanukoglu I, Boggula VR, Vaknine H, Sharma S, Kleyman T, Hanukoglu A, « Expression of epithelial sodium channel (ENaC) and CFTR in the human epidermis and epidermal appendages », Histochemistry and Cell Biology, vol. 147, no 6, , p. 733–748 (PMID 28130590, DOI 10.1007/s00418-016-1535-3)

- (en) Laure Rittié, Dana L. Sachs, Jeffrey S. Orringer et John J. Voorhees, « Eccrine Sweat Glands are Major Contributors to Reepithelialization of Human Wounds », The American Journal of Pathology, vol. 182, no 1, , p. 163–171 (PMID 23159944, PMCID PMC3538027, DOI 10.1016/j.ajpath.2012.09.019, lire en ligne, consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- Physiologie

- Homéostasie

- Hyperthermie

- Évaporation

- Sueur

- Glandes exocrines

- Hyperhidrose (transpiration excessive)

- Anhidrose (transpiration insuffisante)

- Bromhydrose/Bromydrose.

- Hidrosadénite, maladie impliquant les glandes sudoripares

- Phéromone

- Miliaire cristalline

- Miliaire rouge

- Miliaire profonde

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives à la santé :

- FMA

- TA2

- Uberon

- (en) Medical Subject Headings

- (en) NCI Thesaurus

- (la + en) TA98