Aisselle

Chez l'humain, l'aisselle appelée aussi creux axillaire, est le creux situé sous l'épaule, à la jonction du bras avec le thorax.

| Vascularisation | |

|---|---|

| Drainage veineux | |

| Drainage lymphatique | |

| Embryologie |

| Nom latin |

Axilla |

|---|---|

| MeSH |

D001365 |

| TA98 |

A01.1.00.021 |

| TA2 |

140 |

| FMA |

24864 |

Les aisselles constituent une zone de sudation particulière, très active, en raison d'une forte densité de glandes sudoripares particulières, dites glandes apocrines. Ce rassemblement de glandes constitue l'organe axillaire.

Anatomie

Systèmes musculaire et tendineux

Ils sont complexes et correspondent à une topographie particulière[1], associé à la mobilité des bras conjointement à celle de la cage thoracique (nécessaire à la respiration). L'épaule et l'aisselle forment une des zones de très grande mobilité articulaire du corps humain et simien. La paroi antérieure est constituée de plans musculaires superposés (grand pectoral (ou pectoralis major, qui est séparé du deltoïde par le sillon delto-pectoral (irrigué par la veine céphalique, et une branche de l'artère acromio-thoracique) et du plan clavi-pectoro-axillaire lui-même constitué du muscle sous-clavier (subclavius) et du petit pectoral (pectoralis minor) joignant le processus coracoïde aux troisième à cinquième côtes, ces deux muscles étant unis par un fascia) (fascia clavi-pectoro-axillaire) qui réunit l'« aponévrose clavi-pectorale » et le « ligament suspenseur de l'aisselle »[1]. La paroi postérieure est quant à elle principalement constituée des muscles sous-scapulaire (subscapularis), et petit rond (teres minor) en arrière, avec l'« espace omo-huméral » constitué d'une partie allongée du triceps qui se divise en quadrilatère huméro-tricipital (partie externe, qui abrite le nerf axillaire et les vaisseaux circonflexes postérieurs) et en triangle omo-tricipital (partie interne, qui abrite les vaisseaux circonflexes scapulaires). Le muscle grand dorsal (latissimus dorsi) constitue l'autre partie de la fosse axillaire.

La base de l'aisselle est constituée d'une aponévrose qui relie celles du grand pectoral et du grand dorsal. Cette « aponévrose de la base de l’aisselle », est constituée d'un double feuillet associant une aponévrose superficielle plus mince, et une aponévrose profonde, dont le bord externe (dit « arc axillaire », de forme concave protège le « paquet vasculo-nerveux ».

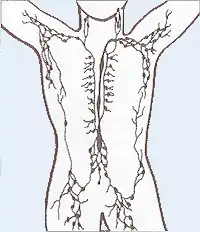

Ganglions lymphatiques

La fosse axillaire abrite en profondeur un rassemblement particulier de ganglions lymphatiques (12 à 30 selon les individus). Ils forment 5 groupes principaux dits[1] :

- latéral (ou huméral) pour ceux situés à la face interne du paquet vasculo-nerveux ;

- postérieur (ou scapulaire) pour ceux situés le long du pédicule sous-scapulaire ;

- antérieur pour ceux situés le long du pédicule thoracique latéral, répartis (en 2 groupes : "supérieur", au niveau des 2e et 3e espaces intercostaux, et inférieur", au niveau des 4ème et 5ème espaces) ;

- central pour ceux dispersés entre les 2 groupes précédents ;

- apical (ou sous-claviculaire) pour ceux qui sont situés dans la partie haute de l'aisselle.

Système nerveux

L'aisselle abrite le « plexus brachial » ; plexus nerveux formé par l'anastomose des branches ventrales des 4 derniers nerfs cervicaux (C5 à C8) et du premier nerf thoracique (T1)[1]. Ces nerfs constituent (dans la zone sus-claviculaire du cou) 3 troncs nerveux primaires dits : tronc supérieur (C5, C6), tronc moyen (C7), et tronc inférieur (C8, T1)[1]. Chacun de ces 3 tronc primaires se sudivise en deux parties : une branche ventrale et une branche dorsale. Ces branches s'anastomosent également, formant trois troncs « secondaires »[1].

Vascularisation

Le creux de l’aisselle (fosse axillaire, de « forme pyramidale tronquée »[1]), situé en avant du plan de l'omoplate (ou scapula) et entre la paroi thoracique et le bras est la zone de passage des vaisseaux (artère et veine « axillaires ») et nerfs qui irriguent et desservent les bras :

- Concernant le système artériel : La région de l'aisselle possède peu d'artères (deux seulement), mais « qui s'anastomosent entre elles par des canaux volumineux, mais avec peu d'anastomoses dermiques »[2]) ; l'une des deux artères vient (paroi antérieure) de la région thoracique, l'autre (peau de la base de l'aisselle) « possédant une irrigation particulière qui est sous la dépendance de l'artère axillaire et du système des intercostales. La peau des aisselles semble moins vascularisée que la peau environnante[2].

L'artère axillaire fournit une ou deux petites branches (elles naissent parfois de la scapulaire inférieure). Ces branches se dirigent vers l'aponévrose du creux de l'aisselle et la perforent, soit en arrière du tendon ou du grand pectoral, soit en avant du tendon du grand dorsal ; elles ont une direction transverse ; elles s'épuisent rapidement dans les téguments »[2]. - Concernant le système veineux : La veine axillaire est « située en dedans de l'artère, elle est formée par l’union des deux veines humérales. Il est d’ailleurs assez fréquent de rencontrer un canal veineux collatéral, situé en avant de l’artère axillaire » Elle reçoit d'une part les veines satellites des artères collatérales de l'artère, et d'autre part la veine céphalique (qui reçoit elle-même généralement les veines thoraco-acromiales)[2].

Glandes

La peau de la fosse axillaire abrite un système particulier associant deux types de glandes cutanées sudoripares et apocrines, qui constituent l'« organe axillaire ». Cet organe est source de sécrétions plus complexes que celles produites avec la transpiration par les autres glandes sudoripares réparties sur la presque totalité du corps humain (notamment de phéromones, à partir de la puberté, époque à laquelle les poils apparaissent dans cette zone vers 12 ans chez les garçons et 11 ans chez les filles. Le liquide produit par les glandes apocrines y débouche non pas à la surface de la peau, mais à la base du poil qui peut ainsi jouer le rôle de « diffuseur ».

Vulnérabilité

Sous cette région des aisselles se situent les parties les plus fragiles du thorax : les cartilages souples de jonction des côtes.

Pendant des siècles, le combat à l'arme blanche ou certains arts martiaux d'origine asiatique cherchait à toucher cette zone fragile, notamment l'aisselle gauche, qui permettait de toucher plus facilement le cœur tout proche protégé par les os très solides du thorax avant, d'autant plus que les armes pouvaient facilement s'y loger.

Vêtements

La région des aisselles n'est pas aisée à vêtir pour conserver la liberté de mouvement du bras. Au Moyen Âge, lorsque le tissu était rare et cher, et d'une souplesse moins grande qu'aujourd'hui, les vêtements étaient découpés à cet endroit, qu'on pouvait habiller séparément avec une pièce de tissus nommée « gousset », parfois intégrée au vêtement et détachable ou ajustable.

Autres noms et associations

La forme de cette pièce de vêtement, le gousset qui servait aussi à désigner indirectement la région correspondante du corps humain, a donné son nom de blasonnement à une pièce héraldique, ainsi qu'à des pièces de charpentes.

L'association de la charpenterie avec le corps humain (jonction entre tronc et bras à cet endroit critique se retrouve dans d'autres associations liées au mot gousset), était utilisée plus souvent que le mot morphologique « aisselle » utilisé plus couramment aujourd'hui.

En botanique, l'aisselle désigne l'angle plus ou moins aigu que forme avec la tige un rameau ou une feuille[3].

Soins et usages personnels

L'épilation, par rasage ou autre méthode mécanique ou chimique, est souvent pratiquée à des fins esthétiques et prétendues hygiéniques, car il ne limite pas les odeurs corporelles naturelles gênantes[4], celles-ci résultant de la dégradation et l'oxydation de la sueur au contact de la peau et de la flore microbienne environnante.

Le composé à l'odeur souvent jugée gênante sécrété au niveau de l'aisselle humaine est l'acide 3-méthyl-2-hexénoïque (MHA).

La peau est à cet endroit extrêmement fine et fragile, et cette région très sensible demande un soin particulier, le rasage à cet endroit pouvant facilement produire des saignements et irritations, accentuées par la sudation.

L'aisselle peut être utilisée lors de rapports sexuels, voir axilisme.

Utilisation

L'aisselle permet d'imiter le bruit des flatulences.

Notes et références

- Revol, M., & Servant, J. M. http://www.anato.info/fiches/axillaire2.pdf Anatomie de la région axillaire] (PDF, 6 pages).

- Salmon, M. (1936). Artères de la Peau ; étude anatomique et chirurgicale (Vol. 4), préfacé par le Dr Grégoire. Paris: Masson (PDF, 247 pages)

- « aisselle », sur CNTRL.

- « Poils et transpiration », sur Doctissimo (consulté le )

Liens externes

- Ressources relatives à la santé :

- FMA

- TA2

- Uberon

- (en) Medical Subject Headings

- (en) NCI Thesaurus

- (la + en) TA98

- (cs + sk) WikiSkripta

- Ressource relative à la santé (pour pli axillaire antérieur) :

- Ressource relative à la santé (pour pli axillaire postérieur) :

- « Aisselle », sur le dictionnaire de l’Académie nationale de médecine

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Zeng, X.-N., Leyden, J.J., Lawley, H.J., Sawano, K., Nohara, I. et Preti, G. (1991). Analysis of characteristic odors from human male axillae. Journal of Chemical Ecology, 17: 1469-1490 (résumé)

- (en) Xiao-Nong Zeng, James J. Leyden, Andrew I. Spielman and George Preti Analysis of characteristic human female axillary odors: Qualitative comparison to males ; Pages 237-257(1996)

- (en) George Preti, Winnifred B. Cutler, Carol M. Christensen, Henry Lawley and George R. Huggins, et al., Human axillary extracts: Analysis of compounds from samples which influence menstrual timing ; Pages 717-731(1987)

- (en) Xiao -Nong Zeng, James J. Leyden, Joseph G. Brand, Andrew I. Spielman and Kenneth J. McGinley, et al.An investigation of human apocrine gland secretion for axillary odor precursors ; Pages 1039-1055(1992)

- (en) Corrado Di Natale, Antonella Macagnano, Roberto Paolesse, Enrico Tarizzo, Alessandro Mantini, Arnaldo D'Amico (2000), Human skin odor analysis by means of an electronic nose ; Sensors and Actuators B 65 . 216–219

- Rieu, M. (1938). Contribution à l'étude de l'anatomie chirurgicale du nerf musculo-cutané au niveau de l'aisselle (thèse de Doctorat).

Articles connexes