Pieuvre

Pieuvre(f) et poulpe(m) sont des noms vernaculaires ambigus désignant en français certains céphalopodes benthiques du sous-ordre Incirrina (principalement la famille des octopodidés, de l'ordre Octopoda). Ces animaux sentients se caractérisent, au sein des céphalopodes, par leur grande intelligence et leur capacité à changer de couleur au millième de seconde, à leur guise, par mimétisme avec leur environnement ou en fonction de leurs émotions. Leur corps est entièrement souple, hormis un bec qui ressemble à certains égards à celui des perroquets. Leurs huit bras sont pourvus de ventouses et leur sang est transparent-bleuâtre.

Poulpe

l'appellation « Poulpe ou pieuvre » s'applique en français à plusieurs taxons distincts.

Taxons concernés

Étymologie et appellations

Le mot « poulpe » vient du grec πολύπους (polypous), qui signifie « plusieurs (πολύ - poly : plusieurs) pieds (ποúς - poús) ».

Le mot « pieuvre » est d'origine plus récente que « poulpe » : il semble cependant en dériver, si l'on en juge par la forme intermédiaire « poufre » ou « pouvre » que l'on rencontre dans le vocabulaire des pêcheurs dans le Languedoc (la forme occitane générale étant « póupre »). « Pieuvre » est emprunté aux pêcheurs guernesiais par Victor Hugo lors de son séjour sur cette île anglo-normande[1] : en 1866 il introduit ce mot en français dans son roman Les Travailleurs de la mer. Le succès de cette œuvre est tel que « pieuvre » supplante rapidement le mot « poulpe » dans l'usage courant, et passe même en italien sous la forme piovra.

Ces deux appellations ne sont pas également usitées selon les régions et ne concernent pas tous les octopodes des côtes atlantiques et méditerranéennes françaises. En général, « poulpe » a évolué en appellation surtout commerciale et gastronomique, concernant notamment le poulpe commun. Toutefois, l'animal vivant est bien désigné par « poulpe » depuis la Camargue jusqu'à la frontière italienne, alors que « pieuvre » domine ailleurs. En Corse, on dit « polpu » (prononcé pólpou). On désigne surtout par « poulpe » les espèces de la famille des octopodidés, soit la plus grande famille d'octopodes, qui rassemble plus de 200 espèces, qui ont notamment en commun un mode de vie benthique. Mais le terme « poulpe » peut aussi désigner des espèces du sous-ordre Incirrina, puisqu'elles partagent avec la famille Octopodidae certains caractères, hormis ce mode de vie benthique. Tandis que les espèces de l'autre sous-ordre, Cirrina, ou Cirrates, ne sont pas des poulpes : elles sont pourvues de cirres, d'une ombrelle, de nageoires et ont un mode de vie pélagique[2].

Noms vernaculaires et noms scientifiques correspondants

Liste alphabétique de noms vernaculaires attestés[3] en français.

Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

- Pieuvre à anneaux bleus — Hapalochlaena maculosa

- Pieuvre blanche — Eledone cirrhosa

- Pieuvre boréale — Bathypolypus arcticus

- Pieuvre chatrou de nuit — Octopus briareus

- Pieuvre commune — Octopus vulgaris

- Pieuvre dimorphe — Ocythoe tuberculata

- Pieuvre diurne — Octopus cyanea

- Pieuvre géante du Pacifique — Enteroctopus dofleini

- Pieuvre tachetée — Callistoctopus macropus

- Pieuvre ocellée — Octopus ocellatus

- Pieuvre mimétique — Thaumoctopus mimicus

- Pieuvre mouchetée — Callistoctopus macropus

- Pieuvre musquée — Eledone moschata

- Pieuvre photogénique — Wunderpus photogenicus

- Poulpe de récif commun — Octopus cyanea

- Pieuvre de récif caraïbe — Octopus briareus

- Gros poulpe bleu — Octopus cyanea

Physiologie, comportement et écologie

Les caractéristiques générales des pieuvres sont celles des Octopodes, avec des nuances pour chaque espèce (voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur description ou leur mode de vie).

Biologie

Le corps de la pieuvre est constitué d'un épais manteau de tissus protégeant sa coquille calcaire interne. Elle se déplace grâce à ses huit bras aussi appelés tentacules. Ces bras longs et musculeux sont équipés de ventouses qui permettent à la pieuvre de se cramponner sur un point fixe ou de saisir un objet. Ils sont placés autour de la bouche qui comporte une sorte de bec de perroquet permettant à la pieuvre de décortiquer les crabes ou coquillages dont elle se nourrit, rejetant les débris autour d'elle. Deux entonnoirs ou siphons situés à l'ouverture de la cavité palléale lui permettent de s'oxygéner ou d'accélérer son déplacement en cas de besoin, en y injectant de l'eau avec vigueur. Deux yeux à la forte acuité sont placés au sommet du corps de la pieuvre[4].

Le poulpe dispose d'un système circulatoire où circule sous forte pression un sang bleu, car l'hémoglobine des organismes vertébrés y est remplacé par l'hémocyanine, découverte en 1878 par le savant belge Léon Fredericq lors de son étude détaillée des poulpes[5]. Ce sang circule dans le système circulatoire sous l'action d'un cœur principal ou « systémique » relayé par deux petits cœurs branchiaux qui pompent le sang oxygéné par les branchies. La pieuvre a donc trois cœurs[4].

Certaines espèces ont une espérance de vie de six mois, alors que la Pieuvre géante du Pacifique peut vivre cinq ans si elle ne se reproduit pas.

Alimentation

En temps normal, la pieuvre chasse en se déplaçant plutôt au ras du fond, qu'elle effleure à peine de la pointe de ses tentacules.

Doublant son poids presque tous les trois mois, la pieuvre est dotée d'un appétit proportionnel à sa croissance. Surtout friande de crabes et de coquillages, elle en rejette les carapaces et coquilles. La bouche qui s'ouvre entre les tentacules, est armée d'une paire de mandibules cornées normalement invisibles, en forme de bec de perroquet.

Reproduction

La copulation des pieuvres peut durer de une à plusieurs heures. Sécrétées par le pénis interne, les poches de sperme (ou spermatophores) sont acheminées par le siphon vers une gouttière du bras hectocotyle qui les introduira dans la cavité palléale de la femelle.

Une fois fécondée, la femelle surveille ses œufs pondus en grappes au plafond d'une niche rocheuse. Pendant six semaines, elle les protège, les « ventile », les nettoie, sans manger. Lorsqu'ils éclosent, elle meurt, affaiblie et amaigrie, mais pas de faim. Des sécrétions endocriniennes provenant des deux glandes optiques sont la cause d'une mort génétiquement programmée (si ces glandes sont enlevées par chirurgie, la femelle peut vivre plusieurs mois après sa reproduction, jusqu'à mourir finalement d'inanition).

Le jeune poulpe doit donc refaire les expériences de survie sur sa seule mémoire génétique, sans pouvoir bénéficier de la mémoire de ses géniteurs.

Locomotion et défense

Refoulant l'eau de mer par un siphon, la pieuvre peut se propulser pour échapper à ses poursuivants comme un avion à réaction. Elle prend la fuite en projetant à volonté un ou plusieurs nuages d'encre, laquelle est sécrétée dans un réservoir appelé « poche au noir ».

Le cas échéant, si un de ses bras est sectionné, il peut repousser.

Grâce à l'homochromie, l'animal peut changer la couleur et la structure de sa peau en fonction de son humeur et de son environnement immédiat. Sa peau recèle des millions de cellules colorées contractiles, les chromatophores, et peut aussi se couvrir à volonté de taches, de petites cornes et autres pustules mimétiques. Le changement de couleur peut être un signal, par exemple, pour la très toxique Pieuvre aux anneaux bleus. Elle peut prendre l'apparence d'une silhouette comme celle de la Rascasse volante ou d'une anguille.

Sentience et intelligence

Les pieuvres se distinguent par leurs capacités intellectuelles étonnantes pour un invertébré. Celles-ci reposent sur 500 millions de neurones répartis entre l'encéphale central, les lobes optiques et les huit bras. De multiples expériences ont montré leur habileté à s'évader d'un réservoir ou à ouvrir un bocal contenant de la nourriture. Leur intelligence leur permet d'adopter des comportements faisant appel au camouflage, à l'innovation, à la tromperie[6].

La pieuvre est capable de déduire, de mémoriser et d'apprendre. Des pieuvres ont par exemple compris par observations successives comment retirer le couvercle d'un bocal pour accéder à la nourriture contenue dans ce dernier[7]. Il leur arrive de disposer des coquillages ou débris autour de leur habitat, ce qui a été comparé à une forme de décoration[8].

Une pieuvre étant suffisamment molle pour étirer tout son corps et se glisser dans les plus petites failles, son seul obstacle étant son bec elle sait anticiper par palpation si l'orifice dans lequel elle veut s'introduire sera assez grand pour laisser passer son bec.

Elles possèdent une mémoire puissante, stockée dans leurs nombreux neurones. En ce qui concerne leur sentience, un rapport (revue d'études) de 2021 a notamment conclu que chez les poulpes, une douleur peut créer des émotions de crainte ou d'agressivité[9]. Une de ces études, de 2021, concluait que l'émotion ressentie en cas de douleur par le poulpe est similaire à celle ressentie par les mammifères[10].

Relation avec l'homme

Gastronomie

En gastronomie, qui demeure l'essentiel de la relation homme-poulpe, ce dernier est appelé chatrou dans la cuisine antillaise ; à La Réunion, on parle de zourit, que l'on cuisine en civet. En Amérique du Nord, on utilise le nom de « pieuvre » et il arrive parfois que ce nom soit aussi donné aux calmars.

- Quelques préparations gastronomiques

Bionique, biomimétisme

Un autre aspect des relations entre céphalopodes et humains est l'imitation des adaptations des premiers au profit de la technologie des seconds. Ainsi, en 2017, une équipe de chercheurs sud-coréens a développé une méthode d'élaboration de matériau adhésif inspiré des ventouses de la pieuvre commune, Octopus vulgaris. Cet adhésif conserve ses propriétés dans des milieux secs ou immergés et présente de possibles applications en électronique ou en médecine[11].

De même, les mécanismes de camouflage des poulpes ont inspiré une équipe de chercheurs américains qui ont développé un nouveau matériau à base de fibre de verre et de silicone reproduisant la biophysique des papilles de la peau des poulpes. Des applications dans le domaine militaire sont envisagées[12].

Épouvantail

Au XVIIIe siècle se diffuse la légende du kraken, pieuvre gigantesque réputée capable de tirer des navires par le fond, mythe peut-être né à partir d'observations de débris d’Architeuthis (calmar géant) flottant à la surface[13]. Puis la pieuvre et le calmar géant deviennent des épouvantails grâce respectivement à Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer en 1866[14] et à Jules Verne dans Vingt mille lieues sous les mers en 1870[15], au point que la pieuvre devient le symbole métaphorique (notamment dans les théories du complot) des réseaux mafieux ou de toute organisation tentaculaire accaparant secrètement des ressources ou le pouvoir par des moyens occultes. Par ailleurs, l'être humain, exploiteur insatiable des ressources marines, voit tout céphalopode mangeur de poissons, de crustacés ou de coquillages comme un dangereux concurrent[16]. Bien qu'inspiré par le récit du capitaine Frédéric Bouyer de l'aviso Alecton relatant sa tentative de capture d'un céphalopode géant en 1861, le monstre marin, mi-pieuvre, mi-calmar attaquant le sous-marin Nautilus du capitaine Nemo, ne correspond à aucune créature réelle[17].

Familiarisation et dressage

En aquarium, tout comme certaines murènes, il arrive que certains poulpes habitués à l'homme deviennent familiers, alors qu'en milieu naturel ils se montrent plutôt craintifs, sauf cas exceptionnels d'apprivoisement[18]. Ainsi « Paul le poulpe », vivant en captivité entre 2008 et 2010 dans un aquarium d'Oberhausen (Allemagne) a été dressé pour « prédire »[19] les résultats des principaux matchs de l'équipe nationale de football allemande[20] et fit sensation à la Coupe du Monde 2010 en désignant systématiquement l'équipe victorieuse, à l'occasion des 7 matchs de l'équipe d'Allemagne et de la finale Pays-Bas - Espagne[21].

Statut d'être sensible

En 2021, le Royaume-Uni, à la suite d'un rapport commandé par le gouvernement à la London School of Economics a officiellement reconnu les céphalopodes (dont octopodes, calmars et seiches) et les crustacés décapodes (dont crabes, homards et écrevisses) comme des êtres sentients, c'est-à-dire capables d'éprouver des sensations (ex : sensations de douleur, de plaisir, de faim, de soif, de chaleur, de joie, de confort et d’excitation)[9]. Il l'a fait sur la base de l’évaluation des preuves de sensibilité répertoriées dans 300 études.

Le rapport évoque aussi les implications potentielles des pratiques commerciales actuelles sur le bien-être de ces animaux[9]. Le rapport recommande d’interdire la vente de crabes et de homards vivants à des personnes non qualifiées et d’interdire les abattages par ébouillantage et le démembrement d’animaux vivant. Les études montrent que ces animaux sont non seulement capables de ressentir de la douleur, mais aussi d’éprouver des sentiments de douleur, de détresse ou de préjudice, au sens large, ce qui a une signification pour le droit du bien-être animal[9].

Le gouvernement a annoncé qu’un projet de loi sur la protection des animaux prendrait ceci en compte[22].

Dans la culture

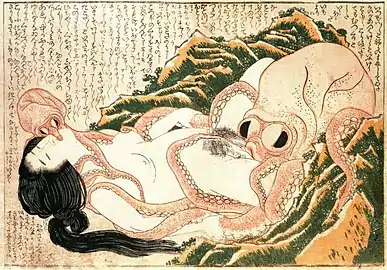

Selon Jean Claude Ameisen[23], le poulpe était autrefois plutôt vu comme un animal sympathique, en particulier en Grèce, où ses capacités de camouflage étaient louées par les philosophes : le poulpe est d'ailleurs un motif décoratif récurrent depuis l'Antiquité. Au Japon, les plongeuses ama ont remarqué les pratiques sexuelles des pieuvres, qui ont inspiré Hokusai[24].

Poulpe sur un vase antique (Musée archéologique d'Athènes).

Poulpe sur un vase antique (Musée archéologique d'Athènes).

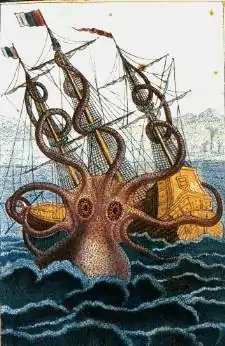

Kraken (par Pierre Dénys de Montfort, 1810).

Kraken (par Pierre Dénys de Montfort, 1810). Le « rêve de l’ama » (par Hokusai, 1814).

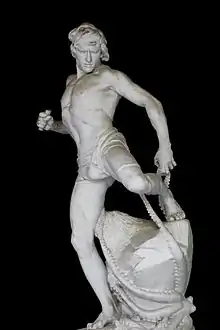

Le « rêve de l’ama » (par Hokusai, 1814). Gilliatt et la pieuvre (par Joseph Carlier, 1879).

Gilliatt et la pieuvre (par Joseph Carlier, 1879)..jpg.webp) Poulpe imaginaire vu du Nautilus du Capitaine Nemo (gravure de 1916).

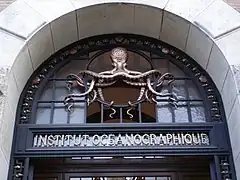

Poulpe imaginaire vu du Nautilus du Capitaine Nemo (gravure de 1916). Entrée de l'Institut océanographique de Paris (1911).

Entrée de l'Institut océanographique de Paris (1911). Entrée de l'Aquarium de Biarritz (1933, style Art déco).

Entrée de l'Aquarium de Biarritz (1933, style Art déco).

Sculpture, peinture, littérature, cinéma

La sculpture, la peinture, la littérature et le cinéma ont été inspirés par le thème des pieuvres, d'abord comme animaux monstrueux, par exemple dans la description par Victor Hugo d'un combat entre le personnage de Gilliatt et une pieuvre carnivore, dans Les Travailleurs de la mer[14], repris dès 1918 au cinéma dans Les Travailleurs de la mer, film muet d'André et Léonard Antoine, avec d'innombrables avatars ultérieurs.

Avec le développement de la plongée sous-marine et du cinéma documentaire, l'animal réel a commencé à être mieux connu et a fini par gagner une certaine sympathie dans le grand public. Dans le roman L’Octopus et moi (2020), l'auteure tasmanienne Erin Hortle croise avec empathie les personnalités de personnages variés : jeune femme, pieuvre, phoque. Le film La Sagesse de la pieuvre (2020), documentaire sud-africain réalisé par Pippa Ehrlich et James Reed, raconte la relation entretenue une année durant entre Craig Foster et un poulpe sauvage qu'il apprivoise. Ce film a obtenu l'Oscar 2021 du meilleur film documentaire.

Dans l'épisode 4 de la série documentaire Animal (en) (saison 1, 2021), consacré aux céphalopodes (Octopus), produit et dirigé par Anuschka Schofield pour Plimsoll Productions, le poulpe occupe le rôle le plus important.

Jeux

Dans le domaine du jeu vidéo, l'animal est régulièrement choisi pour représenter un adversaire[25].

Mais des peluches de pieuvres sont maintenant commercialisées, rompant avec leur réputation maléfique.

Les pieuvres sont présentes dans plusieurs jeux vidéo :

- Poulpoboss et Prince Poupla sont des boss dans la série de jeux Super Mario Galaxy.

- Certains villageois dans Animal Crossing sont des pieuvres, cependant il s'agit de l'espèce la moins représentée.

- Les Pokémons Octillery, Poulpaf et son évolution Krakos sont inspiré des pieuvres.

- Ultros dans Final Fantasy.

- Les Octorok sont des pieuvres capable de cracher des cailloux dans The Legend of Zelda.

- Lanch Octopus est un réploïde dans Mega Man.

- Octodad est un jeu indépendant, le joueur contrôle une pieuvre dans son rôle de père moderne.

- Les créateurs de Splatoon ont imaginé les Octalings, des poulpes historiquement ennemis des personnages jouables principaux, les Inklings, mais devenant leurs camarades de jeux à la suite d'un DLC dans Splatoon 2. Ce sont des personnages humanoïdes qui se transforment en poulpes pour nager plus rapidement dans l'encre.

- Dans le jeu Save Me Mr Tako, le joueur contrôle une pieuvre qui peut tirer de l'encre sur ses ennemis.

Notes et références

- « Pieuvre », sur cnrtl.fr (consulté le ).

- Bernhard Grizmek, Le Monde animal en 13 volumes : Encyclopédie de la vie des bêtes, vol. 3, Zurich, Gredos, (ISBN 3-287-00204-X).

- Attention aux appellations et traductions fantaisistes circulant sur l'Internet.

- « Poulpe », sur https://www.futura-sciences.com/ (consulté le )

- Audrey Binet, « Le Sang bleu », sur Université de Liège (consulté le ).

- Ludovic Dickel et Anne-Sophie Darmaillacq, « L'intelligence des céphalopodes », Pour la science, no 441, (lire en ligne, consulté le ).

- Vincent Armillon, « Les pieuvres font preuve d’une intelligence surprenante »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Fréquence Terre, .

- Voir fin de cet article du Web Pedagogique.

- (en) Jonathan Birch, Charlotte Burn, Alexandra Schnell, Heather Browning and Andrew Crump, « Review of the Evidence of Sentience in Cephalopod Molluscs and Decapod Crustaceans »

[PDF], sur lse.ac.uk,

[PDF], sur lse.ac.uk, - (en) Robyn J. Crook, « Behavioral and neurophysiological evidence suggests affective pain experience in octopus », iScience, vol. 24, no 3, (ISSN 2589-0042, DOI 10.1016/j.isci.2021.102229, lire en ligne, consulté le )

- Martin Tiano, « Un adhésif inspiré par les ventouses du poulpe », Pour la Science, (lire en ligne)

- Sarah Sermondadaz, « Un tissu de camouflage inspiré par la peau des poulpes », Sciences & Avenir, (lire en ligne)

- Xabier Armendáriz, « Kraken : le calamar géant qui fit trembler les mers », Histoire & civilisations n° 45, décembre 2018.

- Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, Primento, , 631 p. (ISBN 9782806240521).

- Hatcher et Battey 2011, p. 44

- Reporterre, « « Il n’y a plus que ça » : en Bretagne, l'inquiétante invasion des poulpes », sur Reporterre, le quotidien de l'écologie (consulté le )

- Arthur Fisher, (en) « He Seeks the Giant Squid » in Popular Science p. 30, 1995.

- Craig Foster, documentaire La sagesse de la pieuvre (1h25) sur Netflix, .

- Concernant la zoomancie (divination basée sur le comportement animal) voir Portail:Scepticisme.

- « Paul le poulpe est formel : l'Espagne va battre l'Allemagne », sur lemonde.fr, .

- « Paul le poulpe, star de la Coupe du monde de football, est mort », Le Monde (consulté le ).

- « Il serait possible de détecter scientifiquement les menteurs » (consulté le )

- « Naissance d'un mythe », sur France Inter, .

- Yoshiyuki Iwase (岩瀬 禎之, Iwase Yoshiyuki), 海女の群像―千葉・御宿 (1931-1964)

- William Audureau, « Les poulpes dans les jeux vidéo, des héros qui commencent à faire leurs pieuvres », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )

Annexes

Bibliographie

- Vladimir Biaggi, Jean Arnaud, Poulpes, seiches, calmars: mythes et gastronomie, éditions Jeanne Laffitte, 1995

- Jean-Pierre Montanay, Poulpe, Hachette, 2015

- Peter Godfrey-Smith, Le Prince des profondeurs. L'intelligence exceptionnelle des poulpes, Flammarion, (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- «Pieuvre : un animal qui fait couler beaucoup d’encre», La Méthode scientifique, France Culture,

- «Génie du vivant : Les poulpes avec Laure Bonnaud-Ponticelli», Les Savanturiers, France Inter, .

- Pieuvre, Aquaportail