Les Travailleurs de la mer

Les Travailleurs de la mer est un roman de Victor Hugo écrit à Hauteville House durant l'exil du poète dans l'île anglo-normande de Guernesey et publié en 1866.

| Les Travailleurs de la mer | |

Gilliatt devra affronter la pieuvre… (dessin de Hugo). | |

| Auteur | Victor Hugo |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | Roman |

| Éditeur | Albert Lacroix et Cie |

| Date de parution | 1866 |

| Illustrateur | Victor Hugo pour le manuscrit Les Travailleurs de la mer, François Chifflart, Daniel Vigne... |

| Chronologie | |

.jpg.webp)

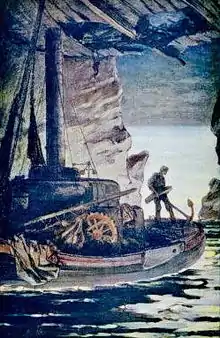

illustration par François Chifflart.

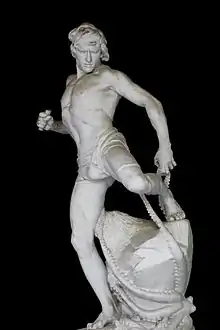

illustration par Achille Granchi-Taylor.

Dans l'édition de 1883, Victor Hugo adjoint une présentation de 80 pages à son roman, une « ode à la mer » intitulée « L'Archipel de la Manche ».

Dédicace

Le roman est dédié à l'île de Guernesey et à ses habitants :

« Je dédie ce livre au rocher d'hospitalité et de liberté, à ce coin de vieille terre normande où vit le noble petit peuple de la mer, à l'île de Guernesey, sévère et douce, mon asile actuel, mon tombeau probable. »

— V. H.

Troisième anankè : l'élément

Victor Hugo, dès son introduction, indique un troisième obstacle auquel l'homme est confronté :

« La religion, la société, la nature ; telles sont les trois luttes de l'homme. Ces trois luttes sont en même temps ses trois besoins ; il faut qu'il croie, de là le temple ; il faut qu'il crée, de là la cité ; il faut qu'il vive, de là la charrue et le navire. Mais ces trois solutions contiennent trois guerres. La mystérieuse difficulté de la vie sort de toutes les trois. L'homme a affaire à l'obstacle sous la forme superstition, sous la forme préjugé, et sous la forme élément. Un triple anankè[Note 1] règne sur nous, l'anankè des dogmes, l'anankè des lois, l'anankè des choses. Dans Notre-Dame de Paris, l'auteur a dénoncé le premier ; dans Les Misérables, il a signalé le second ; dans ce livre, il indique le troisième.

À ces trois fatalités qui enveloppent l'homme, se mêle la fatalité intérieure, l'anankè suprême, le cœur humain »

Résumé

Mess Lethierry est propriétaire de La Durande, un vapeur échoué sur un écueil par la machination criminelle de son capitaine, le sieur Clubin. Fou de rage à l'idée que le moteur révolutionnaire de son steamer soit définitivement perdu, Lethierry promet de donner la main de sa nièce Déruchette à celui qui récupérera la machine de l'épave coincée entre les deux rochers de l'écueil Douvres au large de Guernesey. Gilliatt, pêcheur aussi robuste que rêveur, mais surtout épris de Déruchette, accepte le défi. Après maintes péripéties, notamment sa lutte contre les éléments et la pieuvre[Note 2] - [1], Gilliatt réussit sa mission, mais s'aperçoit à son retour que Déruchette s'est éprise en son absence du jeune pasteur Ebenezer, et que celui-ci l'aime en retour. Gilliatt se sacrifie et s'efface pour le bonheur de Déruchette. Après avoir aidé les jeunes gens à se marier en cachette et à embarquer à bord du sloop Cashmere, et alors que commence le flot de la marée montante, Gilliatt va s’asseoir dans un siège naturel creusé dans le roc du rivage, la « Chaise Gild-Holm-'Ur », où il se laisse submerger par la mer tout en regardant s'éloigner le navire qui emporte les nouveaux mariés.

Premières éditions courantes et illustrées

Avec sa préface datée de mars 1866, le roman a été publié simultanément en feuilleton, dans l'hebdomadaire français Le Soleil à partir du et à la Librairie internationale chez Lacroix & Verboeckhoven en 3 volumes (Paris, Bruxelles)[2]. Signalons toutefois la une du Journal illustré du annonçant le roman d'Hugo à paraître, et figurant une illustration d'Henri de Montaut qui représente le combat entre Gilliatt et la pieuvre. Dès mai 1866, sur l'insistance d'un imprimeur anglais, Hugo travaille à une édition illustrée à partir de ses propres lavis et qu'il souhaite voir « traduit en gravure » ; l'affaire traîne du côté français, d'autant que le poète hésite, et que le nom de l'illustrateur Gustave Brion est évoqué.

En 1867, une première traduction en anglais paraît sous le titre The Toilers of the Sea, publiée à New York chez Harper & Brothers : elle est illustrée par deux gravures de Gustave Doré[3].

En 1869, Hetzel, associé à Lacroix, propose une édition illustrée à partir de 70 dessins de François Chifflart ; puis en 1876, sort l'édition de la Librairie illustrée dirigée par François Polo et Georges Decaux, comportant cette fois 62 reproductions de dessins de Daniel Vierge ; enfin, en 1882, l'éditeur Hugues fait paraître le roman avec un mélange d'illustrations signées Chifflart, Vigne, et Victor Hugo, ce dernier ayant fini par faire graver sur bois ses encres par Fortuné Méaulle la même année : ces gravures furent préalablement publiées en album ; on y trouve en revanche 62 planches, soit 9 de plus que pour l'édition Hugues[4].

Thèmes et contexte

Au-delà de l'histoire de machination crapuleuse et d'amour, des drames personnels des personnages campés avec une modernité surprenante, il s'agit d'un roman terraqué[Note 3], emmêlant eau et terre, en quête d'un regard sur les océans, comme d'une ode à la mer. S'il n'est nullement précurseur de l'intérêt scientifique contemporain du géographe Élisée Reclus sur les courants marins ou de l'historien Jules Michelet sur le désenclavement maritime, l'œuvre ouvre vers l'horizon des écrivains voyageurs du siècle suivant, à commencer par leurs précurseurs souvent immobiles que sont Jules Verne, Pierre Loti, Henry de Monfreid et Roger Vercel ou plus tard, Joseph Conrad et son Typhon avec la tempête fusionnant l'air du ciel et l'eau de la mer.

Personnages phares

- Illustrations pour l'édition E. Hugues 1883 (Paris)

Hugo_Victor_btv1b22001139_(3).jpg.webp)

Gilliatt

Dessin de François ChifflartHugo_Victor_btv1b22001139.jpg.webp)

Mess Lethierry

Dessin de Fortuné Méaulle[Note 4]Hugo_Victor_btv1b22001139_(1).jpg.webp)

Déruchette

Dessin de Fortuné MéaulleHugo_Victor_btv1b22001139_(2).jpg.webp)

Ebenezer[Note 5]

Dessin de François Chifflart

- Gilliatt — Pêcheur de Guernesey, certains disent que c'est le fils du diable, d'autres qu'il a le pouvoir de guérir les gens : « Les filles le trouvaient laid. Il n'était pas laid. Il était beau peut-être. Il avait dans le profil quelque chose d'un barbare antique. Au repos, il ressemblait à un dace de la colonne Trajane. Son oreille était petite, délicate, sans lambeau, et d'une admirable forme acoustique. Il avait entre les deux yeux cette fière ride verticale de l'homme hardi et persévérant. Les deux coins de sa bouche tombaient, ce qui est amer ; son front était d'une courbe noble et sereine, sa prunelle franche regardait bien, quoique troublée par le clignement que donne aux pêcheurs la réverbération des vagues. Son rire était puéril et charmant. Pas de plus pur ivoire que ses dents. Mais le hâle l'avait fait presque nègre. On ne se mêle pas impunément à l'océan, à la tempête et à la nuit ; à trente ans, il en paraissait quarante-cinq. Il avait le sombre masque du vent et de la mer. On l'avait surnommé Gilliatt le Malin[5]. »

- Mess Lethierry — Propriétaire de La Durande, le premier bateau à vapeur de l'île : « Mess Lethierry, l'homme notable de Saint-Sampson, était un matelot terrible. Il avait beaucoup navigué. Il avait été mousse, voilier, gabier, timonier, contremaître d'équipage, pilote, patron[Note 6]. Il était maintenant armateur. Il n'y avait pas un autre homme comme lui pour savoir la mer. […] On le voyait ainsi de loin dans la rafale, debout sur l'embarcation, ruisselant de pluie, mêlé aux éclairs, avec la face d'un lion qui aurait une crinière d'écume. […] Mess Lethierry était guernesiais, c'est-à-dire normand, c'est-à-dire anglais, c'est-à-dire français. Il avait en lui cette patrie quadruple, immergée et comme noyée dans sa grande patrie de l'océan. Toute sa vie et partout, il avait gardé ses mœurs de pêcheur normand. […] Cela ne l'empêchait point d'ouvrir un bouquin dans l'occasion, de se plaire à un livre, de savoir des noms de philosophes et de poètes, et de baragouiner un peu toutes les langues. Gilliatt était un sauvage. Mess Lethierry en était un autre. […] Ce sauvage avait ses élégances. […] Il ne s'était jamais marié. Il n'avait pas voulu ou pas trouvé. Cela tenait peut-être à ce que ce matelot prétendait à des mains de duchesse. On ne rencontre guère de ces mains-là dans les pêcheuses de Portbail[6]. »

- Déruchette — Jeune nièce de mess Lethierry : « Déruchette n'était pas une parisienne, mais n'était pas non plus une guernesiaise. Elle était née à Saint-Pierre-Port, mais mess Lethierry l'avait élevée. Il l'avait élevée pour être mignonne ; elle l'était. Déruchette avait le regard indolent, et agressif sans le savoir. […] Déruchette avait les plus jolies petites mains du monde et des pieds assortis aux mains, pattes de mouche, disait mess Lethierry. Elle avait dans toute sa personne la bonté et la douceur, pour famille et pour richesse mess Lethierry, son oncle, pour travail de se laisser vivre, pour talent quelques chansons, pour science la beauté, pour esprit l'innocence, pour cœur l'ignorance ; elle avait la gracieuse paresse créole, mêlée d'étourderie et de vivacité, la gaieté taquine de l'enfance avec une pente à la mélancolie, des toilettes un peu insulaires, élégantes, mais incorrectes, des chapeaux de fleurs toute l'année, le front naïf, le cou souple et tentant, les cheveux châtains, la peau blanche avec quelques taches de rousseur l'été, la bouche grande et saine, et sur cette bouche l'adorable et dangereuse clarté du sourire. C'était là Déruchette[7]. »

- Ebenezer Caudray — Jeune révérend anglican, récemment arrivé sur Guernesey : « Étant prêtre, il avait au moins vingt-cinq ans ; il en paraissait dix-huit. Il offrait cette harmonie, et aussi ce contraste, qu'en lui l'âme semblait faite pour la passion et le corps pour l'amour. Il était blond, rose, frais, très fin et très souple dans son costume sévère, avec des joues de jeune fille et des mains délicates ; il avait une allure vive et naturelle, quoique réprimée. Tout en lui était charme, élégance, et presque volupté. La beauté de son regard corrigeait cet excès de grâce. Son sourire sincère, qui montrait des dents d'enfant, était pensif et religieux. C'était la gentillesse d'un page et la dignité d'un évêque. Sous ses épais cheveux blonds, si dorés qu'ils paraissaient coquets, son crâne était élevé, candide et bien fait. Une ride légère à double inflexion entre les deux sourcils éveillait confusément l'idée de l'oiseau de la pensée planant, ailes déployées, au milieu de ce front. On sentait, en le voyant, un de ces êtres bienveillants, innocents et purs, qui progressent en sens inverse de l'humanité vulgaire, qui l'illusion fait sages et que l'expérience fait enthousiastes. Sa jeunesse transparente laissait voir la maturité intérieure[8]. »

(Ille-et-Vilaine).

C'est là que Hugo situe l'assassinat du garde-côte par Rantaine dont sieur Clubin est témoin[Note 7].

- Sieur Clubin : capitaine de La Durande. Il a la confiance de Mess Lethierry, une confiance bien mal placée, car il médite sa ruine et a pour projet de détruire son navire en l'échouant volontairement sur l'écueil des Hanois. Finalement, à la suite de la confusion due à la brume, il naufrage La Durande sur les Roches Douvres, un écueil bien connu entre Guernesey et Saint-Malo (même si Hugo se plait à brouiller les pistes en précisant qu'une tempête ultérieure à l'époque du récit a totalement modifié l'aspect des lieux). Il compte ensuite s'enfuir à la nage (c'est un nageur extraordinaire, une rareté chez les gens de mer de cette époque) en emportant une forte somme d'argent que lui a confiée Lethierry.

- Rantaine : associé de mess Lethierry. Il a roulé sa bosse aux quatre coins du monde, en aventurier, c'est un homme cultivé et talentueux mais qui porte en lui une fêlure secrète. Il n'a pas la droiture monolithique de Lethierry, il a fait des séjours en prison et un beau jour a disparu avec la caisse, emportant la part de capital appartenant à Mess Lethierry. Après plusieurs années d'aventures et d'absence, pris de scrupules, il cherche à rembourser son ancien associé, mais le chèque au porteur finit dans les mains de Clubin, qui est totalement malhonnête.

.JPG.webp)

Lavis d'encre de Chine (1866).

- La Durande : suivant en cela l'habitude des marins qui prêtent à leurs navires une véritable personnalité (féminine dans le domaine d'expression anglo-saxon) Victor Hugo a traité La Durande comme un personnage à part entière ou presque, lui consacrant pas moins de trois chapitres dans la troisième partie du Livre. Il précise que La Durande est le deuxième amour de Maître Lethierry (le premier étant sa nièce Déruchette) qui a construit la coque de ses propres mains et en partie conçu la machine. Hugo insiste sur le fait que le nom de baptême du navire et celui de la jeune fille ont une origine commune, Déruchette étant le diminutif de Durande, une sainte révérée dans l'Angoumois. Retraçant rapidement l'historique de la navigation à vapeur, notamment à travers Denis Papin et Robert Fulton, et insistant largement sur les anathèmes jetés par les gens d'église, ennemis du progrès, sur les premiers navires à vapeur (qui réunissent l'eau et le feu, deux éléments que le Créateur avait voulu séparer, Victor Hugo (également auteur de Léviathan un long poème consacré au Great Eastern) décrit le navire, également surnommé le « bateau-diable » ou « La galiote à Lethierry » avec une remarquable précision technique, en insistant sur le fait qu'il s'agit d'un navire lancé dans la décennie 1820-1830, fonctionnel mais encore inabouti, qui ferait sourire les ingénieurs de 1866 : c'est une « ébauche », à la fois « monstre comme fœtus et merveille comme germe ». Les considérations techniques sur la coque du navire (extrêmement solide, mais pataude, trop large et peu évolutive à la voile), son gréement, ses apparaux...etc. sont pertinentes et dénotent une bonne connaissance de l'architecture navale et de la manœuvre. Les pages consacrées à la machine ont la précision d'un manuel technique (cf citation ci-dessous) et permettent d'identifier précisément le type de machine. Il s'agit d'une machine « sauterelle » (Grasshopper beam engine[9]), variante de la machine à balancier latéral avec un système d'articulation particulier (articulation de la bielle placée entre celle de la tige du piston et le pivot du levier du balancier), un type de machine bien adaptée à l'entraînement des roues à aubes, très utilisée avant l'invention de l'hélice marine et des machines à cylindres oscillants : « Quant à la machine, elle était puissante. La force était d’un cheval pour trois tonneaux, ce qui est presque une force de remorqueur. Les roues étaient bien placées, un peu en avant du centre de gravité du navire. La machine avait une pression maximum de deux atmosphères. Elle usait beaucoup de charbon, quoiqu’elle fût à condensation et à détente. Elle n’avait pas de volant à cause de l’instabilité du point d’appui, et elle y remédiait, comme on le fait encore aujourd’hui, par un double appareil faisant alterner deux manivelles fixées aux extrémités de l’arbre de rotation et disposées de manière que l’une fût toujours à son point fort quand l’autre était à son point mort. Toute la machine reposait sur une seule plaque de fonte ; de sorte que, même dans un cas de grave avarie, aucun coup de mer ne lui ôtait l’équilibre et que la coque déformée ne pouvait déformer la machine. Pour rendre la machine plus solide encore, on avait placé la bielle principale près du cylindre, ce qui transportait du milieu à l’extrémité le centre d’oscillation du balancier. Depuis on a inventé les cylindres oscillants qui permettent de supprimer les bielles ; mais, à cette époque, la bielle près du cylindre semblait le dernier mot de la machinerie[10]. »

Adaptations

Bandes dessinées, albums illustrés

- André Juillard in Je Bouquine, Éditions Bayard, 1992.

- Marine Sangis, Les Travailleurs de la mer, Passage piétons, 2005 (ISBN 978-2913413320).

Cinéma

1918 : Les Travailleurs de la mer, film muet d'André Antoine et Léonard Antoine.

Télévision

1986 : Les Travailleurs de la mer, téléfilm réalisé par Edmond Séchan et adapté par Jean-Claude Carrière, avec Aurélien Recoing (Gilliatt)[Note 8].

Critiques

« Cette “Iliade à un” est une épopée de l'océan et du progrès. “Après avoir vaincu l'impossible cosmique, les obstacles du temps et de l'espace, il se heurte à un autre impossible, celui-là irréductible, celui du cœur féminin, de ses penchants et de ses secrets.” »

Expositions

Juin-septembre 2013 : Victor Hugo et la mer[11], Musée des manuscrits du Mont Saint-Michel, Scriptorial et musée d'art et d'histoire d'Avranches.

Notes et références

Notes

- Du grec anankè, fatalité.

- « Pieuvre » : mot introduit dans la langue française par Victor Hugo avec ce roman.

- Du bas latin, terraqueus, de terra, terre, et aqua, eau. Composé de terre et d'eau (Dictionnaire encyclopédique Quillet).

- D'après le dessin plume et lavis exécuté par Victor Hugo.

- Accompagné par le recteur Jacquemin Hérode (Première partie : Sieur Clubin — VII. Imprudence de faire des questions à un livre — 3. Ne tentez pas la bible).

- Patron-pêcheur ou patron de pêche.

- « Ses deux poings, comme lâchés par une détente, frappèrent les deux épaules du garde-côte. Le choc fut sinistre. Le garde-côte n'eut pas le temps de pousser un cri. Il tomba la tête la première du haut de la falaise dans la mer. […] Rien ne reparut. Seulement, à l'endroit où le garde-côte s'était englouti, il s'était formé à la surface de l'eau une sorte d'épaisseur brune qui s'élargissait sur le balancement de la lame. Il est probable que le garde-côte s'était brisé le crâne sur quelque roche sous-marine » (Première partie : Sieur Clubin — V. Le Revolver — 8. Carambolage de la bille rouge et de la bille noire).

- Production dans le cadre des célébrations du centenaire de la mort de Victor Hugo.

Références

- Source : Raoul Mortier (dir.), Dictionnaire encyclopédique Quillet, Paris, Librairie Aristide Quillet, (BNF 33146540).

- Lire sur Gallica, en ligne.

- Notice des collections de l'université du Michigan, en ligne.

- Lire sur Gallica, en ligne.

- Première partie : Sieur Clubin — I. De quoi se compose une mauvaise réputation — 6. La Panse.

- Première partie : Sieur Clubin — II. Mess Lethierry — 1. Vie agitée et conscience tranquille / 2. Un goût qu’il avait.

- Première partie : Sieur Clubin — III. Durande et Déruchette — 1. Babil et fumée.

- Première partie : Sieur Clubin — VII. Imprudence de faire des questions à un livre — 3. Ne tentez pas la bible.

- Grasshopper beam engine, page Wikipédia en anglais

- Première partie : Sieur Clubin — III. Durande et Déruchette — 5. Le Bateau-diable.

- [PDF]Dossier de presse, en ligne.

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Kathryn M. Grossman, The Later Novels of Victor Hugo : Variations on the Politics and Poetics of Transcendence, Oxford, Oxford University Press, , XII-285 p. (ISBN 978-0-19-964295-3, présentation en ligne), [présentation en ligne], [présentation en ligne].

Liens externes

- Document vidéo : Les Travailleurs de la Mer (entretien avec Pierre Georgel)

- L'édition originale (1866) sur Gallica : tome premier, tome deuxième, tome troisième.