Institut océanographique de Paris

L’Institut océanographique de Paris ou IOP, rebaptisé Maison de l'Océan, est une institution fondée en 1906 par Albert Ier de Monaco, régie, comme le Musée océanographique de Monaco, par la « Fondation Albert Ier, Prince de Monaco ».

Institut océanographique de Paris

| Type |

Bâtiment |

|---|---|

| Architecte | |

| Construction |

1911 |

| Commanditaire | |

| Propriétaire | |

| Patrimonialité | |

| Site web |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse |

195 rue Saint Jacques |

| Coordonnées |

48° 50′ 40″ N, 2° 20′ 32″ E |

|---|

Histoire

Origine

Pionnier de l’océanographie, Albert Ier, veut, selon ses propres termes, en être le « propagateur ». Au retour de chacune de ses campagnes, le Prince Albert Ier en présente les principaux résultats aux auditoires les plus qualifiés : Académie des sciences de Paris, dont il est élu membre, Société de biologie, Société zoologique de France, sociétés de géographie qui connaissent alors leur âge d’or dans toute l’Europe… et les universités populaires l’accueillent à plusieurs reprises.

Albert Ier organise des cycles de cours destinés aux étudiants et de conférences accessibles à un auditoire plus vaste. La première série a lieu au Conservatoire national des arts et métiers, dès 1903. Le succès de l’expérience justifie qu’elle soit renouvelée et élargie ; elle aboutit à la création, à Paris, d’un centre d’études et d’enseignement : l’Institut océanographique.

Construction

L’institut océanographique est édifié en 1908 et achevé en 1911. Il se situe dans le 5e arrondissement de Paris aux abords du Quartier latin, au croisement des rues Saint-Jacques et rue Gay-Lussac, dans le « campus Curie » qui regroupe d’autres institutions scientifiques. Ce campus est un ancien domaine du couvent des Dames de Saint-Michel, acquis par l’université de Paris avec le concours de l’État, de la ville de Paris et de SAS le prince Albert Ier de Monaco. L’université cède à ce dernier, en tant que membre bienfaiteur, un terrain de 1 000 m2 pour y bâtir le siège de la Fondation « Institut océanographique ».

Le bâtiment est l’œuvre d’Henri-Paul Nénot, architecte des bâtiments de la Sorbonne nouvelle et de l’Institut de géographie voisin, relié par une double-arche symbolique (la Terre et l'Océan) à l’institut océanographique. Le bâtiment arbore le style, original dans le quartier, d’un palais de la Renaissance italienne en brique et pierre, flanqué d’une haute tour carrée.

Le siège de l’Institut est officiellement inauguré le , par le prince Albert Ier et par le Président de la république française, Armand Fallières. Le bâtiment de l’Institut est inscrit aux monuments historiques depuis un arrêté du [1].

L’édifice comprend deux amphithéâtres, des laboratoires correspondant à trois cursus (océanographie physique, biologie marine et physiologie de la biodiversité marine), une bibliothèque-médiathèque spécialisée, des viviers d’élevage en sous-sol et des logements de fonction (appartement directorial et studio du gardien-concierge)[2].

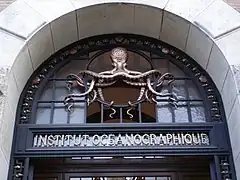

Les décors de la façade illustrent le rôle de l’institution : diffuser la culture scientifique concernant la mer. On y observe des crabes, des méduses, des hippocampes, ainsi qu’un poulpe qui orne la porte en fer forgé.

Fresques du grand amphithéâtre

Quatre fresques réalisées par les peintres Louis Tinayre et Alexandre Jean-Baptiste Brun décorent le grand amphithéâtre. Louis Tinayre représenta les personnages tandis qu’Alexandre Brun, en sa qualité de peintre de la marine reconnu, se consacrait à représenter la mer, le pont et les gréements. La fresque principale intitulée « le pont de la Princesse Alice au cours d'une croisière » entoure la haute baie qui sépare la grande salle de la petite. Cette vaste œuvre montre les activités typiques d’une campagne océanographique du début du XXe siècle, dont deux opérations de pêche : la remontée à bord d’un globicéphale et la mise à l’eau d’une nasse triédique qui, immergée pendant des heures ou des jours, permet de capturer de nombreuses espèces. C’est la composition la plus considérable par sa dimension et par les thèmes représentés.

Les côtés de la salle sont décorés de deux autres panneaux plus petits : le « retour du chalut » où les scientifiques et l’équipage s’affairent autour d'un imposant filet qui vient d’être hissé à bord, afin d’en extraire et d’en étudier au plus vite les spécimens collectés. Plus loin dans la salle, le Prince est représenté travaillant avec plusieurs chercheurs dans un des laboratoires de bord du Princesse Alice.

Sur le mur du fond de l’amphithéâtre, une scène imposante représente le Prince à la proue d’une baleinière, pendant le harponnage d’un cétacé.

100 ans de transmission du savoir

La vocation de l’Institut océanographique de Paris étant de développer et de promouvoir la connaissance des océans, il propose au public des conférences les mercredis en soirée (par des scientifiques ou des explorateurs), des séminaires, des éditions, et une bibliothèque dédiée à la mer. De 1977 à 2010, grâce à des subventions du ministère des Universités, un « Centre de la mer et des eaux » a aussi accueilli les visiteurs au sous-sol de l’Institut pour leur proposer des aquariums, expositions, films, médiations scientifiques, documentations et un forum annuel des métiers de la mer[3] - [4] - [5] - [6].

L’Institut océanographique de Paris fut le siège de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée (CIESM), de 1925 à 1964. Aujourd'hui, l'Institut accueille l'antenne française de la CIESM, dont le siège est désormais à Monaco.

Selon un plan de rénovations lancé en vue du centenaire de l’établissement en 2011 ( – ), l’Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, est alors rebaptisé « Maison de l'Océan et de la biodiversité ».

Direction et administration

L’Institut océanographique est dirigé par un conseil d’administration dont le président est, en 2020, M. Philippe Taquet. Le Prince Souverain de Monaco en est le président d’honneur de droit . Le Prince Albert II est ainsi actuellement président d’Honneur de l'institut[7] .

Son directeur général est Robert Calcagno[8] - [9] Il y a également un conseil scientifique dirigé, en 2020, par Philippe Cury[10].

Galerie

Inauguration de l'Institut en 1911.

Inauguration de l'Institut en 1911. Plan en coupe de l'Institut océanographique.

Plan en coupe de l'Institut océanographique. L'Institut océanographique de Paris en 1912.

L'Institut océanographique de Paris en 1912. Institut océanographique de Paris : architecture du début du XXe siècle.

Institut océanographique de Paris : architecture du début du XXe siècle.

Porte d'entrée principale de l'Institut.

Porte d'entrée principale de l'Institut. Texte commémoratif de la construction du bâtiment.

Texte commémoratif de la construction du bâtiment. Médaillon du prince Albert Ier.

Médaillon du prince Albert Ier.

Détail des ors du grand amphithéâtre.

Détail des ors du grand amphithéâtre. Détail de la fresque du grand amphithéâtre : « sur le Pont de la Princesse Alice ».

Détail de la fresque du grand amphithéâtre : « sur le Pont de la Princesse Alice ». Le prince Albert Ier de Monaco à bord de la Princesse Alice avec un globicéphale dépecé.

Le prince Albert Ier de Monaco à bord de la Princesse Alice avec un globicéphale dépecé. Grande peinture murale (détail).

Grande peinture murale (détail).

Notes et références

- « Institut océanographique », notice no PA75050006, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Christelle Inizan, « L’institut océanographique de Paris », In Situ. Revue des patrimoines, 2011_11_23 (ISSN 1630-7305, lire en ligne)

- [PDF] « Le Centre de la mer et des eaux à Paris », Office de coopération et d'information muséographiques (OCIM)

- page consacré à l'aquarium, aquaportail.com, consulté le 8 novembre 2016.

- « Centre de la mer et des eaux », sur paris.org

- Le Petit Futé : Île-de-France, Paris et ses environs, vol. 2008-2009, Le Petit Futé, , 672 p. (ISBN 978-2-7469-2116-0, lire en ligne)

- « Monaco dans la vie Scientifique et Culturelle française / Relations avec la France / Ambassade de Monaco en France - Ambassade de Monaco en France », sur ambassade-en-france.gouv.mc (consulté le )

- « Les actualités de l'Institut océanographique de Monaco, Fondation Albert 1er. », sur Institut océanographique (consulté le ).

- Slavoj iek, Ils ne savent pas ce qu'ils font, Presses Universitaires de France, (ISBN 978-2-13-073649-3, lire en ligne)

- « Organisation de l'Institut Océanographique de Monaco, Fondation Albert 1er », sur oceano.org (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à l'architecture :

- L'institut océanographique de Paris, Christelle Inizan, In Situ : Revue des Patrimoines (2011)

- Informations sur les conférences à venir