Téviec

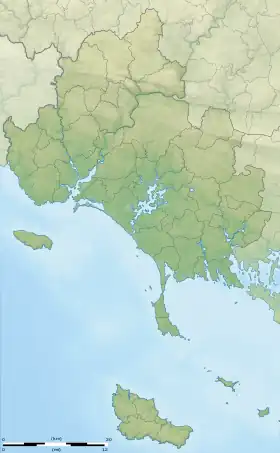

Téviec ou Théviec[1] est un îlot privé[2] situé à l'ouest de l'isthme de la presqu'île de Quiberon, à Saint-Pierre-Quiberon en Bretagne.

| Téviec Tevieg (br) | |||||

L'île de Téviec (à droite) et le rocher de Guernic (à gauche) vus depuis la plage de Penthièvre | |||||

| Géographie | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Localisation | Golfe de Gascogne (océan Atlantique) | ||||

| Coordonnées | 47° 33′ 22″ N, 3° 09′ 55″ O | ||||

| Superficie | 0,053 5 km2 | ||||

| Côtes | 1,60 km | ||||

| Géologie | Île continentale | ||||

| Administration | |||||

| Statut | Île privée | ||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Morbihan | ||||

| Commune | Saint-Pierre-Quiberon | ||||

| Démographie | |||||

| Population | Aucun habitant | ||||

| Autres informations | |||||

| Découverte | Préhistoire | ||||

| Géolocalisation sur la carte : arrondissement de Lorient

Géolocalisation sur la carte : Morbihan

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

| Île de France | |||||

L'île est un important site archéologique du Mésolithique.

Protection

Téviec fait partie des zones de protection spéciale (ZPS) du « massif dunaire Gâvres-Quiberon et zones humides associées »[3] et de la « Baie de Quiberon »[4], des sites d'intérêt communautaire (SIC) selon la directive Oiseaux.

L'îlot fait l'objet d'un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) qui vise la préservation de biotopes variés, indispensables à la survie d’espèces protégées spécifiques[5] - [6] depuis le (via le conservatoire du littoral). L'accostage sur la plage est autorisé ; cependant l’accès à l’îlot est formellement interdit sous peine de poursuite judiciaire[7].

L'île de Téviec vue depuis la plage du Pouladen.

L'île de Téviec vue depuis la plage du Pouladen.

Site archéologique mésolithique

Contexte

Téviec fait partie des rares sites du Mésolithique subsistant en Bretagne, avec la Pointe de la Torche, Hoedic et Beg er Vil sur la presqu’île de Quiberon[2]. Un habitat et un cimetière de cette période y ont été découverts et fouillés de 1928 à 1930[8] ou 1928 à 1934[9] par un couple d'amateurs d'archéologie lorrains, Marthe et Saint-Just Péquart.

À l'époque de l'occupation, entre 5 500 et 5 300 av. J.-C., l'îlot était rattaché au continent[9] ; c'était au mésolithique une pointe rocheuse car le niveau de la mer était plus bas de 12 mètres par rapport à nos jours[10]. L'habitat était installé sur un amas coquillier ayant livré les restes de nombreux mollusques marins, de crustacés, de seiche, de poissons (labridés), d'oiseaux (dont des pingouins, des canards, des bécasses ou des pygargues), des cétacés et des mammifères terrestres (sanglier, cerf, aurochs[2], chevreuil, chien, etc.)[11], ainsi que des résidus de taille de silex[2].

C'est dans ces zones de vie et de rejet des déchets coquilliers que les chasseurs-cueilleurs ont enterré certains de leurs défunts. Les coquillages ont permis la très bonne conservation des sépultures, leur carbonate isolant les ossements du sol acide[2].

Découvertes

Téviec a ainsi livré dix sépultures, dont certaines contenaient plusieurs morts, pour un total de 23 individus, adultes et enfants[12]. Creusées dans l'amas coquillier, elles étaient souvent associées à des foyers et pouvaient être recouvertes par des massifs de pierres ou des dalles[13].

Plusieurs des squelettes ont été datés, avec des résultats qui indiquent une occupation globalement située dans le courant du sixième millénaire avant notre ère[14]. Les problèmes particuliers posés par la datation au radiocarbone en milieu littoral (effet réservoir) ne permettent ni d'être plus précis ni d'évaluer exactement la durée d'utilisation du cimetière[15].

Trois des squelettes mis au jour se trouvent au Musée de la Préhistoire de Carnac, deux au Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, deux au Musée des Confluences à Lyon, neuf à l’Institut de paléontologie humaine de Paris[16]. La sépulture A est conservée au muséum de Toulouse. D’autres ont été perdus ou détruits depuis leur découverte[15].

Les Péquart ont aussi trouvé dans l'amas coquillier des centaines d'objets[17], principalement des outils en silex et des objets en os et en bois de cervidés. Les vestiges lithiques mis au jour comprennent de nombreux microlithes géométriques correspondant à des armatures de projectiles (« trapèzes », « triangles scalènes larges », etc.).

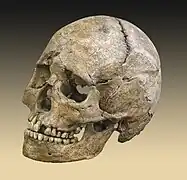

Certains squelettes portent des traces de mort violente, dont la cause fait l'objet de suppositions : des traces de coups violents sont constatés en 2010 par des médecins légistes sur le crâne des individus de la sépulture A[2] - [16] - [18] - [19] - [20].

La sépulture K contenait six squelettes déposés successivement, mais à intervalles rapprochés. L'un des individus (le premier occupant ?) de cette sépulture, un homme d'une vingtaine d'années, a été daté au carbone 14 entre 5 600 et 5 300 avant J.-C. Il a été frappé simultanément par deux projectiles en silex[21]. Pour Grégor Marchand, chercheur au CNRS et spécialiste du Mésolithique, cette sépulture collective serait la trace d'une tuerie[2] - [18].

En 2016 Bruno Boulestin, anthropologue à l'université de Bordeaux, fait une révision bioarchéologique complète ces sépultures et de celles du site contemporain d'Hœdic, réévaluant les descriptions faites par les Péquart à partir des documents qu'ils ont laissés et contrôlant l'âge et le sexe des défunts ; il réfute les données établies depuis 2010[15], parlant pour la sépulture A de « mythe »[22].

Colliers de coquillages et parures diverses trouvées dans une des tombes mésolithiques de Téviec (Musée de préhistoire de Carnac)

Colliers de coquillages et parures diverses trouvées dans une des tombes mésolithiques de Téviec (Musée de préhistoire de Carnac)

La sépulture A du muséum de Toulouse

Dans cette sépulture, les deux défunts ont été ensevelis avec beaucoup de soin dans une fosse creusée moitié dans le sous-sol et moitié dans l'amas coquillier, et recouverts par des bois de cervidés[8] - [15]. Le mobilier funéraire comprend des silex, un stylet en os, ainsi que des parures constituées de coquilles marines percées et assemblées en colliers ou bracelets.

Marthe et Saint-Just Péquart, à la suite de Téviec, ont travaillé à la demande d’Henri Breuil au Mas d’Azil dans l’Ariège. C'est durant cette période toulousaine qu'ils ont donné la sépulture A au muséum de Toulouse.

La reconstitution de cette tombe a été confiée à Philippe Lacomme qui, au début du XXe siècle, était le taxidermiste et préparateur du muséum. Il a signé cette œuvre en la datant de 1938. Cette pièce a été conservée depuis dans la galerie de la Préhistoire du Muséum, jusqu’à sa refonte en 1997. En 2010, l'ensemble a été entièrement rénové et la restauration actuelle est due à Benoît Gransac, préparateur du muséum. Cette pièce fait partie d’une exposition temporaire au muséum de Toulouse sur la Préhistoire, qui a reçu le label d’intérêt national.

À l'occasion de cette restauration, les deux squelettes que contient la sépulture ont été réexaminés. Jusque-là, le squelette de droite était donné pour un homme et celui de gauche pour une femme, à la suite des déterminations effectuées par Marcellin Boule et Henri Victor Vallois[8]. L'étude de 2010 conclut qu’il s’agit de deux femmes âgées de 25 à 30 ans[2] - [18]. La révision définitive réalisée en 2016 par Bruno Boulestin a montré qu’en réalité ce diagnostic récent est erroné et que les attributions premières sont correctes : la sépulture contiendrait bien les restes d’une femme (de 18 à 23 ans) et d’un adolescent masculin de 15 à 19 ans[15].

Par ailleurs, une expertise menée par le paléoanthropologue José Braga et par deux médecins légistes conclut en 2010 à l'existence de coups violents sur la tête d'un des individus et à la présence de flèches ayant entraîné la mort[2] - [16] - [18] - [19] - [20]. Cette conclusion est réfutée par Boulestin, pour qui il n’y a aucune trace de mort violente sur les squelettes de la sépulture A de Téviec[15], cette expertise légiste n'ayant « jamais fait l'objet d'une publication scientifique » et a été exploitée comme « scoop archéologique gore » par les médias[22].

Des analyses de l'ADN ont également été tentées sur les deux squelettes. Là encore, contrairement à ce qui avait été avancé au moment de la préparation de l'exposition temporaire, elles n'ont donné aucun résultat fiable[23].

Notes et références

- Carte de Cassini

- Nicolas Guillas, « Les squelettes de Téviec montent à Paris », Sciences Ouest, no 293, (lire en ligne, consulté le ).

- « Massif dunaire Gâvres-Quiberon et zones humides associées » - FR5300027. Fiche et cartographie ZPS Natura 2000.

- « Baie de Quiberon » - FR5310093. Fiche et cartographie ZPS Natura 2000.

- Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage, « Les îles et îlots, des espaces réglementés », Espaces protégés, sur golfedumorbihan.org (consulté le ).

- « Arrêté de préfectoral de protection de biotope »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Sécurité des baignades et des activites nautiques »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- M. Péquart, S.-J. Péquart, Marcellin Boule et H. Vallois, Téviec, station nécropole mésolithique du Morbihan, Paris, Archives de l'Institut de Paléontologie Humaine, Mémoire n° 18, , 227 p..

- Marc Azéma, « La nécropole mésolithique de Téviec », Dossiers Sciences, sur futura-sciences.com, (consulté le ).

- Sciences Ouest n°319, « Téviec, l’île aux squelettes », (consulté le ).

- M. Orliac et C. Masset, « Téviec et Hoëdic, Morbihan », dans André Leroi-Gourhan, Dictionnaire de la Préhistoire, PUF, , p. 1085-1086.

- P. Caillard, « L'habitat nécropole de Téviec et les sépultures d'Hoëdic. Étude comparative de certaines dimensions dentaires et crâniennes », Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, vol. 3, no 4, , p. 363-382 (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- Nathalie Molines, « Les pionniers de l'archéologie insulaire Marthe et Saint-Just Péquart », Sciences Ouest, Espace des sciences no 164, , « lien brisé »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- R.J. Schulting, « Nouvelles dates AMS à Téviec et Hoëdic (Quiberon, Morbihan) [Rapport préliminaire] », Bulletin de la Société Préhistorique Française, vol. 96, no 2, , p. 203-207 (lire en ligne, consulté le ).

- Bruno Boulestin, « Les sépultures mésolithiques de Téviec et Hoedic : révisions bioarchéologiques », Archaeopress, Oxford, (lire en ligne)

- Nicolas Guillas, « Morts violentes à Téviec, enquête préhistorique », ArMen, no 192, (résumé).

- MYSTÈRE. Tué de 2 flèches plantées dans le dos, qui était K6 ? Sur l'île de Téviec, l'énigme demeure

- François Simon, « Qui donc a occis les deux miss de l'île Téviec ? », sur ouest-france.fr, (consulté le ).

- Le Muséum de Toulouse et l'invention de la Préhistoire, Toulouse, Éd. du Muséum de Toulouse, , 228 p. (ISBN 978-2-906702-18-9, présentation en ligne), p. 206-210.

- Patelles et bigorneaux, quand les derniers préhistoriques sillonnaient la Bretagne, de Vincent Charpentier (prod.) et de Dany Journo (réal.), France Culture - émission Le Salon Noir, 8 février 2012 [voir en ligne] : avec Grégor Marchand et Yaël Mandelbaum.

- « Marthe et Saint-Just Péquart, archéologues des îles - De Houat à Hœdic, 1923‐1934 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [dossier de présentation de l'exposition du musée de préhistoire à Carnac, 28 juin - 31 décembre 2008, p. 10 du document pdf], sur inrap.fr (consulté le ).

- Bruno Boulestin, « Rites funestes et mythes romanesques : la leçon de la sépulture A de Téviec », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 113, no 4, , p. 811-813 (lire en ligne).

- Grégor Marchand, Gaëlle Cap-Jedikian, Françoise Berretrot, Nicolas Guillas, Squelettes de Téviec : vos questions aux scientifiques, conférence de l'Espace des sciences, 14 décembre 2011.

Voir aussi

Bibliographie

- Marthe et Saint-Just Péquart, archéologues des îles : De Houat à Hœdic, 1923‐1934, Melvan, coll. « la revue des deux îles », (ISBN 978-2-9520979-1-8). Voir compte-rendu par Boris Valentin, Bulletin de la Société préhistorique française, 2007 ; et la présentation du livre par l'association Melvan.

.jpg.webp)

.jpg.webp)