Carnac

Carnac [kaʁnak] est une commune française située dans le département du Morbihan, en région Bretagne.

| Carnac | |

.jpg.webp) Vue de la ville depuis le tumulus Saint-Michel. | |

.svg.png.webp) Blason |

Logo |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Lorient |

| Intercommunalité | Auray Quiberon Terre Atlantique |

| Maire Mandat |

Olivier Lepick 2020-2026 |

| Code postal | 56340 |

| Code commune | 56034 |

| Démographie | |

| Gentilé | Carnacois |

| Population municipale |

4 231 hab. (2020 |

| Densité | 129 hab./km2 |

| Population agglomération |

7 859 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 35′ 05″ nord, 3° 04′ 46″ ouest |

| Altitude | 16 m Min. 0 m Max. 45 m |

| Superficie | 32,71 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Unité urbaine | Carnac (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Carnac (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Quiberon |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.carnac.fr/ |

La commune est connue pour ses alignements de 2 934 menhirs[1], ainsi que pour sa station balnéaire qui en fait une destination prisée.

Géographie

|

Carnac est située sur la limite nord de Mor braz, sur la côte atlantique, entre le golfe du Morbihan à l’est et la presqu'île de Quiberon à l’ouest. C'est une commune littorale très vaste puisqu'elle occupe une surface de 3 271 hectares. L'altitude de la commune est faible, mais on rencontre de nombreuses buttes qui ont servi de repère pour la construction de monuments mégalithiques.

Le granite de Carnac des géologues forme l'essentiel du sous-sol. C'est une roche claire légèrement feuilletée, dans laquelle l'érosion a pu dégager des blocs tantôt massifs tantôt tabulaires, propices à la construction de monuments mégalithiques.

Le littoral est assez découpé, avec de l'ouest vers l'est, successivement l'Anse du Pô, la pointe du Pô (qui donnent sur la Baie de Plouharnel), la plage de Saint-Colomban, la pointe Saint-Colomban, la plage de Ty-Bihan et celle de Légénès, puis, à l'est du port (Port en Dro), la Grande Plage, la pointe Churchill, la plage de Beaumer et celle de Men Du.

l'Anse du Pô et ses parcs ostréicoles à marée basse ; à l'arrière-plan le hameau du Pô.

l'Anse du Pô et ses parcs ostréicoles à marée basse ; à l'arrière-plan le hameau du Pô. la pointe du Gourec et l'Anse du Pô ; au premier plan parcs ostréicoles.

la pointe du Gourec et l'Anse du Pô ; au premier plan parcs ostréicoles. La pointe du Pô et la presqu'île de Quiberon à l'arrière-plan.

La pointe du Pô et la presqu'île de Quiberon à l'arrière-plan. La plage de Saint-Colomban

La plage de Saint-Colomban La pointe Saint-Colomban

La pointe Saint-Colomban La plage de Ty Bihan

La plage de Ty Bihan La plage de Légenès (Légenèse)

La plage de Légenès (Légenèse)

Climat

La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et en service de 1993 à 2014 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques[2]. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,9 | 10,2 | 12,6 | 14,5 | 14,3 | 12,1 | 10,6 | 6,9 | 4,5 | 9 |

| Température moyenne (°C) | 7,3 | 7,9 | 9,6 | 11,5 | 14,7 | 17,6 | 19,3 | 19,4 | 17,1 | 14,2 | 10,3 | 7,5 | 13,1 |

| Température maximale moyenne (°C) | 10,2 | 11,3 | 13,6 | 16 | 19,2 | 22,6 | 24,1 | 24,4 | 22,1 | 17,8 | 13,7 | 10,5 | 17,2 |

| Record de froid (°C) date du record |

−11,5 02.01.1997 |

−8,5 11.02.12 |

−7 01.03.05 |

−1,7 03.04.1996 |

1,1 13.05.10 |

4,6 03.06.1996 |

8 01.07.11 |

6,9 28.08.1998 |

4,4 29.09.1995 |

−2 30.10.1997 |

−3,5 22.11.1996 |

−7,5 29.12.1996 |

−11,5 1997 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

15 16.01.1996 |

16,6 14.02.1998 |

25,5 29.03.12 |

28 26.04.11 |

31,5 25.05.12 |

35,1 22.06.03 |

37,7 16.07.06 |

37,2 10.08.03 |

33,2 05.09.04 |

27,5 01.10.1997 |

19,3 09.11.06 |

15,9 04.12.00 |

37,7 2006 |

| Précipitations (mm) | 93,8 | 69,9 | 60,8 | 65,4 | 62,4 | 36,8 | 42,5 | 47,6 | 63 | 89,5 | 101,5 | 99,6 | 832,8 |

Urbanisme

Typologie

Carnac est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de Carnac, une agglomération intra-départementale regroupant 5 communes[6] et 12 856 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[7] - [8].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Carnac, dont elle est la commune-centre[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 2 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[9] - [10].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[11]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[12] - [13].

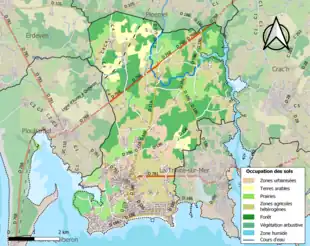

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 15,7 % | 530 |

| Équipements sportifs et de loisirs | 3,5 % | 119 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 6,3 % | 213 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 14,5 % | 490 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 26,0 % | 878 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 0,5 % | 17 |

| Forêts de feuillus | 2,3 % | 79 |

| Forêts de conifères | 18,4 % | 622 |

| Forêts mélangées | 6,2 % | 209 |

| Pelouses et pâturages naturels | 0,5 % | 18 |

| Landes et broussailles | 1,9 % | 64 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 1,9 % | 64 |

| Plages, dunes et sable | 0,5 % | 18 |

| Marais maritimes | 0,1 % | 4 |

| Estuaires | 1,2 % | 39 |

| Mers et océans | 0,5 % | 16 |

| Source : Corine Land Cover[14] | ||

Morphologie urbaine

L'agglomération de Carnac est double : le village traditionnel, désormais une ville, s'est développé à l'écart du littoral, mais une autre agglomération, Carnac-Plage s'est développée au XXe siècle, principalement le long de la Grande Plage et du port, en raison de l'attractivité balnéaire, accrue par le fait que les plages sont exposées plein sud.

Habitat

En 2019 on recensait 8 681 logements à Carnac. Carnac étant un lieu de villégiature très prisé, une forte proportion des logements étaient des résidences secondaires puisqu'on en dénombrait 6 202 (71,4 %) contre 2 276 résidences principales (26,2 %), et 206 logements vacants (2,4 %). Sur ces 8 681 logements 5 036 étaient des maisons (58,0 %) contre 3 566 des appartements (41,1 %). Le tableau ci-dessous présente la répartition en catégories et types de logements à Carnac en 2019 en comparaison avec celles du Morbihan et de la France entière.

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme Carnac en 1387[18].

Il s'agit d'un type toponymique en *-ācon (généralement latinisé en -acum[20], -acus, dans les textes rédigés en latin), suffixe de localisation et de propriété, d'origine gauloise. Il est fréquent sous forme de terminaison -ac dans la région, comme dans le sud de la France et correspond au suffixe brittonique *-ōgon qui a donné la terminaison -oc en vieux breton, puis -euc et enfin -ec (> néo-breton -eg cf. gallois -og)[21].

Le premier élément Carn- représente le celtique[20] et pré-celtique *karn- qui signifie « amas de pierre »[20], dérivé du pré-indo-européen *kar « pierre, rocher » (celtique cairn « tas de pierres »→« tumulus »→« lieu sacré », breton karn « tas de pierre »)[20]. Selon Léon Fleuriot, il est arrivé que les Bretons ajoutent -ac à des radicaux bien vivants dans leur langue, tels que carn- dans Carnac[21]. Enfin, Albert Dauzat reste assez vague en employant le mot « celtique », ce peut être aussi bien du gaulois (langue celtique continentale) que du breton (langue celtique brittonique insulaire), car rien n'empêche en effet que Carnac constitue une remotivation par le breton d’un toponyme entièrement gaulois comme Carnac-Rouffiac ou certains Charnay, Charnat et Charny.

Remarque : Xavier Delamarre mentionne le gaulois carnitu, carnitus attesté dans des inscriptions qui signifirait « a placé, a érigé (une tombe) ». Il cite W. Meid, pour qui karni- est un verbe qui à l'origine voulait simplement dire « empiler des pierres » qui a pris le sens plus technique d’« ériger un tombeau ». D'un point de vue étymologique, le radical carn- est semblable au vieil irlandais carn « tas de pierre, notamment au-dessus d'une tombe » (et non pas celtique cairn comme chez Albert Dauzat) et au gallois carn « tas de pierre », carnedd « ruines », implicitement, la racine carn- est panceltique. X Delamarre ajoute que la racine *kar- « pierre » semble pré-indo-européenne, mais qu’on la retrouve en germanique : vieux norois hörgr « tas, amas » et anglo-saxon hearg « temple » (de l'indo-européen *karukos)[22].

Histoire

Préhistoire

Le site de Carnac a probablement été occupé sans interruption depuis le Ve millénaire av. J.-C., bien que les datations précises fassent défaut[23]. La commune ne compte pas moins de cent quarante sites mégalithiques, dispersés pour la plupart sur les collines ou dans des propriétés.

Le site de la pointe Saint-Colomban a été occupé dès le début du paléolithique (450 000 ans environ) : des humains se sont installés à l'aplomb d'une falaise, sur une plage ancienne constituée de galets, Los d'un épisode climatique interglaciaire ; des choppers (galets aménagés) et un petit outillage formé d'éclats de quartz et de silex ont été trouvés, utilisés par les homo erectus qui vivaient alors[24].

Le tumulus Saint-Michel est construit entre 5000 et 3400 ans av. J.-C. (au Néolithique). À la base, il est long de 125 mètres, large de 60 mètres, et mesure 12 mètres de haut. Il a nécessité 35 000 mètres cubes de pierres et de terre. C'est un tombeau pour les membres d'une élite, il contenait divers objets funéraires pour la plupart exposés dorénavant au musée de Préhistoire, notamment des pendeloques et perles en variscite, une roche provenant d'Espagne.

La chapelle érigée dessus, construite en 1663, a été détruite en 1923 pour être reconstruite à l'identique en 1926.

_in_einem_Halbkreis_endend_Le_M%C3%A9nec%252CCarnac_%252CDepartement_Morbihan%252CBretagne_Steffen_Heilfort.JPG.webp)

Les alignements mégalithiques auraient été érigés entre 4 000 et 2 000 ans av. J.-C., soit au Néolithique moyen ou final[25], mais on ignore toujours quel groupe culturel a construit ces alignements, et à quelle époque exacte[26].

Les alignements sont partagés en plusieurs groupes distincts. Les alignements du Ménec regroupent 12 rangées convergentes de menhirs qui s’étendent sur plus d’un kilomètre, avec les restes de cercles de pierres à chaque extrémité. Les pierres les plus grandes, à l’ouest, atteignent 4 m de haut ; leur hauteur moyenne décroit le long de l’alignement pour atteindre 60 cm de hauteur à l’extrême est. Ce schéma est répété dans les alignements de Kermario un peu à l’est. D’autres alignements plus petits parsèment le site, comme ceux de Kerlescan et du Petit Ménec.

Une légende, qui n'a aucun sens historique puisqu'elle fait intervenir un chrétien avant la romanisation de la Gaule, dit que saint Cornély, poursuivi par des soldats romains, se retourna et les figea en pierres, appelées menhirs aujourd'hui.

Outre les grands alignements, de multiples dolmens, groupes de dolmens, tertres tumulaires et fragments d'alignements se trouvent dispersés aux alentours, dans les landes, sur les collines (Mané), voire sur la plage et sous le niveau de la mer (alignement de Kerdual). Les sépultures mégalithiques représentent presque tous les types d'architecture connus, dolmen à couloir simple à chambre ronde (Kergalad, Kergo, Kerdrain, Kervilor), ovale (Mané Grag, Mané Brizil) ou carrée (Kercado), dolmen évasé, dit "en bouteille" (Mané Kerioned, Kermario), dolmen transepté (Keriaval, Klud er Yer), allée couverte (Kergrim), sépulture à entrée latérale (Kerlescan), etc. Les tertres bas, bien moins spectaculaires que les grands tumulus comme Le Moustoir, Crucuny ou saint Michel, parsèment les landes (Mané Pochat er Yeu, Mané Ty Ec, Er Gradouresse, Lann Granvillarec, Castellic, etc.). Les mieux étudiés sont ceux qui sont surmontés par les alignements (Le Manio 2) ou associés à eux (Kerlescan). Ils sont souvent "indiqués" par des menhirs. L'un de ces tertres est même attaqué par la mer à Kerdual. De nombreux menhirs isolés sur la commune sont de taille imposante (Kergalad, Mané Pleurec, Kerderff, Crifol, Kergo, Le Manio, etc.), Les fragments d'alignements sont également très nombreux (Keriaval, Mané er Ouah ty hir, Kerguéarec, Le Lac, etc.). Finalement, la densité de monuments mégalithiques sur la commune (et sur les communes limitrophes) est exceptionnelle, malgré les destructions multiples dont beaucoup ont été victimes (Rogarte, Kerozillé, Kerléarec, etc.), à tel point que des monuments n'ont sûrement toujours pas été répertoriés officiellement, perdus dans les landes impénétrables. Sans l'intervention de l'archéologue Zacharie Le Rouzic pour classer les sites les plus importants, de très nombreux dolmens auraient disparu sous l'action des carriers.

Les vestiges d'une vingtaine de structures liées à la combustion, datant du néolithique moyen et entourant un petit menhir ont été mis au jour en 2009 sur le site de Montauban en Carnac. Cette disposition reste pour l'instant inexpliquée[27].

Antiquité gallo romaine

James Miln a fouillé en 1874 la villa gallo-romaine "Les Bosséno", située entre Cloucarnac et Montauban[28]. Les objets trouvés se trouvent au Musée de préhistoire de Carnac[29]. « Cette villa était un important établissement comprenant maison d'habitation, maison d'exploitation rurale, bains, sacellum (temple) » a écrit James Miln[30].

Statuettes de l'époque gallo-romaine et petit bœuf Apis en bronze découvertes dans le temple de la villa gallo-romaine des Bosséno

Statuettes de l'époque gallo-romaine et petit bœuf Apis en bronze découvertes dans le temple de la villa gallo-romaine des Bosséno Vestiges d'une partie du toit de la villa gallo-romaine Les Bosséno (Musée de préhistoire de Carnac) (cf : avec traces étonnantes de pattes de chats)

Vestiges d'une partie du toit de la villa gallo-romaine Les Bosséno (Musée de préhistoire de Carnac) (cf : avec traces étonnantes de pattes de chats)

Moyen Âge

Jean-Baptiste Ogée indique :

« Maisons nobles : en 1390, le manoir de Rumeur appartenait à Jean d'Auray[31] ; les Liens [Lessien] au seigneur de Malestroit ; Kerveller à Olivier Aradon[32] ; le Lach (le Loch) à Olivier de Vitré ; le château de Kercado à ? ; en 1500, le manoir du Laz à Henri Champion, Bauver (Bouver) à Gilles d'Auray ; en 1520 Kergouillard et Kerdréan à Henri Dimanach[33]. »

En 1455, on dénombrait à Carnac 142 tenues habitées et 38 tenues frostes (fermes abandonnées) ; en 1685 on y comptait 305 exploitations occupées et aucune abandonnée[34].

Époque moderne

L'église paroissiale Saint-Cornély actuelle fut construite au XVIIe siècle ; son clocher date de 1639.

Le , le duc de Penthièvre acquiert les "terres vaines et vagues" situés au sud du bourg de Carnac, y compris les paluds régulièrement recouverts par la mer, en dépit des protestations des riverains[35].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Carnac en 1778 :

« Carnac, sur la côte, à cinq lieues et demie à l'ouest-sud-ouest de Vannes, son évêché, à 25 lieues et demie de Rennes et à deux lieues et demie d'Auray, sa subdélégation et son ressort. On y compte environ 2 300 communiants[36]. La cure est à l'ordinaire. (...) Le territoire de Carnac renferme des terres fertiles et des landes qui méritent les soins du cultivateur. C'est un pays agréable. On y voit les chapelles de Saint-Michel et de Saint-Clément[37]. »

Dans ce même texte, Jean-Baptiste Ogée décrit longuement les "pierres levées" de Carnac.

Révolution française

Le , des Émigrés, environ 15 000 hommes transportés par les Anglais débarquent sur les plages de Légenèse et Ty Bihan et se répandent dans les environs de Carnac. « Un Te Deum est chanté le lendemain dans toutes les églises de la côte ». les Bleus reprennent Carnac le 15 messidor an III () et parviennent à disperser le l'armée émigrée, qui se rend le à Quiberon[28].

Le XIXe siècle

Les principaux faits du XIXe siècle

Le , les terrains acquis un siècle plus tôt par le duc de Penthièvre sont acquis par Charles Armand de Keranflec'h[38]. Ce dernier fixe les dunes, notamment en y plantant des oyats et aménage un port, des parcs à huîtres et des salines, ainsi qu'une ferme, la "Ferme du Palud"[35].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Carnac en 1843 :

« Carnac (en breton "Querrec", sous l'invocation de saint Corneille, que les pèlerins nomment saint Cornély). (...) Superficie totale : 3 902 hectares, dont (...) terres labourables 1 206 ha, prés et pâtures 389 ha, bois 78 ha, vergers et jardins 45 ha, landes et incultes 2 063 ha, étangs 21 ha, châtaigneraies 17 ha (...). Moulins du Laz, de Gouyandeur, de Kerdrain, à eau ; de Kerfréral, de Kermaux, du Manio, du Courdiec, à vent. Étangs de Gouyandeur, du Laz, du Pô. Château du Laz. (...) Il y a foire le 15 avril, le 17 mai, le 1er juillet, le 13 septembre (...). Géologie : constitution granitique. On parle le breton[33]. »

Frank Davies[39], qui visita Carnac vers le milieu du XIXe siècle, déplore les dégradations des sites archéologiques :

« Il est bien regrettable que des mesures n'aient pas été prises, soit par le gouvernement, soit par les propriétaires de terrains, pour empêcher les déprédations commises à cet assemblage mystérieux de monuments granitiques par les paysans des environs ; les maisons, les moulins à vent et les murs, dans toutes les directions, sont faits avec ces pierres commodes (...). En vérité, si le temps a balayé l'histoire de ces monuments, l'homme est coupable d'une bien pire profanation, en enlevant en charrette les monuments eux-mêmes[40]. »

En 1864, le quartier de La Trinité-sur-Mer et son port d'estuaire sont détachés de la commune, pour constituer une commune séparée. En 1865, La Trinité-sur-Mer devient également une paroisse distincte. En effet, les marins-pêcheurs jugeaient l'église Saint-Cornély de Carnac trop éloignée du port, et en réclamaient une à proximité.

Le monument aux morts de Carnac porte les noms de 11 soldats morts pour la France pendant la Guerre de 1870[41].

Vers 1875, l'archéologue écossais James Miln (1819-1881) vient étudier le site et prend comme guide et aide Zacharie Le Rouzic (1864-1939). Après la mort de son mentor, Le Rouzic sera le gardien puis le conservateur du musée de la Préhistoire et, bien qu'autodidacte, il deviendra un spécialiste internationalement reconnu des mégalithes de la région.

Le tourisme prend son essor dans la seconde moitié du XIXe siècle : de nombreux écrivains et artistes sont, à partir de la période romantique, attirés par les monuments mégalithiques, comme Prosper Mérimée, Victor Hugo, Gustave Flaubert et de nombreux autres.

Les terrains acquis par Charles Armand de Keranflec"h sont vendus en 1864 par ses héritiers à Jules Adrien Gy[42].

Les croyances traditionnelles

Paul-Yves Sébillot raconte que vers 1880 encore, la femme stérile se déshabillait complètement et courait autour d'un menhir, poursuivie par son mari auquel elle finissait par se rendre. Les parents des époux faisaient bonne garde aux alentours pour écarter les éventuels passants.. Il raconte aussi que, toujours à Carnac, un dolmen ruiné passait pour procurer un mari à celle qui allait s'asseoir dessus au clair de lune ; les jeunes filles s'y rendaient nombreuses, si bien que le clergé se résolut à les y conduire toutes en procession un jour de printemps. Vers 1910 la procession avait encore lieu, mais on n'en savait plus l'origine[43].

Le même auteur raconte aussi que les habitants croyaient que certains menhirs passaient pour aller, la nuit de Noël, se plonger dans la baie de Saint-Colomban. Dans le trou laissé béant par leur absence éphémère (car ils ne faisaient qu'un rapide "aller et retour" entre les douze coups de minuit) on pouvait voir des trésors cachés au fond. Un homme voulut en profiter pour devenir riche (...) mais il oublia de compter le nombre des coups de cloche et, au douzième, le menhir à son retour l'écrasa»[44].

Le pardon des chevaux et celui des bestiaux

Le pardon des chevaux de Carnac fut, selon Zacharie Le Rouzic, créé seulement vers 1900. Le curé de Carnac ayant constaté qu'il n'y avait pas de saint Éloi dans la région acheta une statue le représentant et la plaça dans la vieille chapelle de Saint-Antoine, à 2 km du bourg. Il fit célébrer sa fête le , avec une bénédiction des chevaux. En peu d'années, l'usage s'établit et l'on a compté juqu'à 400 chevaux autour de la chapelle pendant la messe. La chapelle, désormais dénommée "chapelle Saint-Antoine et Saint-Éloi" se trouve sur le territoire de la commune voisine de Plouharnel[45].

À Carnac, c'est saint Cornély qui est le patron des bestiaux. Le pardon se déroule le deuxième dimanche de septembre. (...) Les paysans des environs amènent, groupés par villages, leurs bestiaux en pèlerinage à Saint-Cornély, les uns attachés, les autres en liberté. On leur fait faire d'abord le tour de l'église. (...) Ensuite les paysans conduisent leurs bestiaux à la fontaine et répandent son eau sur leurs têtes. Le clergé n'y assistait pas, car il s'agit probablement de la survivance d'un vieux rite païen[46].

La Belle Époque

La "Société Carnac Plage", fondée en 1899 par Désiré Jamet[47], un ingénieur originaire de Belle-Île et M. Payot, un homme d'affaires parisien, acquiert les terrains possédés jusqu'à son décès survenu en 1897 par Jules Adrien Gy et entreprend l'aménagement et le lotissement des dunes bordant la Grande Plage entre Port en Dro et la plage de Beaumer[35]. En 1903, une station balnéaire est créée sur les anciens marais salants du Breno, elle se développe beaucoup faisant de Carnac une ville bicéphale : Carnac-ville et Carnac-Plage : entre 1900 et 1930, les frères Jamet notamment construisent de nombreux villas (Villa Velleda, Ker Yonnick, Ker Margared, Ker Melenec, etc.) sur le front de mer de la Grande Plage et des plages avoisinantes ; le "Grand Hôtel de Carnac-Plage" est inauguré en juin 1903[48].

La "Société du tramway Trinité-sur-Mer-Étel" est créée aussi en 1899 par les deux mêmes hommes.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Carnac porte les noms de 162 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux huit sont morts en Belgique dont dès 1914 Jean Brien et Joseph Le Pevedic à Dixmude lors de la Bataille de l'Yser, Joseph Le Prado à Rossignol et Arthur Tuffigo ainsi que Joseph Le Quellec dans les combats de Maissin ; neuf dans les Balkans dans le cadre de l'expédition de Salonique (Alexandre Audic, Xavier Le Plaire, Ferdinand Tanguy, Pierre Tanguy à Salonique et François Le Guennec à Moudros (Grèce), Jean Galudec à Venise, Benjamin Hellec et Eugène Prado en Serbie, Aimable Le Goff en Bulgarie) ; 14 (Félix Audo, Joseph Brizac, Eugène Chainon, Jean Corlobe, Auguste Franger, François Kermorvant, Th. Le Diabat, Jean Le Gouar, Jean Le Guennec, Joseph Martelot, Émile Le Mouroux, Jean Marie Mahéo, Alfred Pessel, Émile Pujol) sont des marins disparus en mer ; un soldat (Jean Kerzerho) est mort en captivité en Allemagne ; la plupart des autres sont morts sur le sol français[41].

Deux soldats originaires de Carnac sont morts le au Maroc (Th. Le Moing le et Jean Quintin le )[49].

L'Entre-deux-guerres

Un médecin local, le docteur Étienne Saint-Martin, profitant de l'ensoleillement exceptionnel dont jouit la région (2 044 heures par an en moyenne pendant la période 1930-1959 selon les données relevées par le docteur lui-même) développe une station climatique, prodiguant notamment des soins aux enfants rachitiques et aux malades atteints de lésions osseuses[50].

L'Agence Rol a effectué en septembre 1924 un reportage photographique sur Carnac, ses mégalithes et le Pardon de saint Cornély. Ces nombreuses photographies sont consultables sur Gallica ; parmi elles :

Église Saint-Cornély de Carnac : la bénédiction des chevaux sous la statue de saint Cornély lors du Pardon de 1924.

Église Saint-Cornély de Carnac : la bénédiction des chevaux sous la statue de saint Cornély lors du Pardon de 1924. La procession lors du pardon de saint Cornély le .

La procession lors du pardon de saint Cornély le . Le calvaire de Carnac (photographie de 1924)

Le calvaire de Carnac (photographie de 1924)

Ces photos montrent que la description du Pardon faite en 1843 par A. Marteville et P. Varin est encore valable près d'un siècle plus tard :

« L'assemblée, ou pardon de saint Corneille, qui a lieu dans la première quinzaine de septembre, est une des plus fréquentées de Bretagne. On y porte la bannière du saint dans un lieu désigné, où se vendent les bestiaux qui lui ont été offerts. C'est un produit lucratif pour la fabrique, qui profite aussi de la vente des attaches de vaches. Ces attaches passent dans le pays pour garantir les bestiaux des maladies contagieuses[33]. »

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Carnac porte les noms de 38 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi ces morts, Robert Brelet[51], mort au camp de concentration de Dachau le ; Bénoni Caradec, gendarme qui fut résistant FFI, tué à l'ennemi au château de Kergras en Hennebont le , décoré de la Croix de guerre ; Paul Goffeny[52] est mort en combat aérien le à Arvert (Charente-Maritime pendant les combats du siège de Royan[53]) ; Pierre Stéphan, sergent-chef dans l'armée de l'air est mort le en Tunisie ; Placide Le Floch est mort à Leysin en Suisse; Joseph Le Gloahec, Joseph Le Gosles, Fernand Le Roux[54] et André Le Vœux sont des marins disparus en mer ; Henri Rioux est mort en captivité en Allemagne[41].

L'après Seconde Guerre mondiale

Deux soldats originaires de Carnac (Henri Kergosien[55], Jean Rio) sont morts pendant la Guerre d'Indochine et trois autres (Gérard Collet[56], Jean Le Gouguec, Michel Mary[57]) sont morts pendant la Guerre d'Algérie[58].

En 1978, un centre de thalassothérapie voit le jour, bâti sur une partie des salines asséchées[59]. Il reste encore quelques salines mais elles ne sont plus exploitées. En face d'elles est construit le casino de Carnac en 2002, repris par le groupe Ardent fin 2016[60].

Le XXIe siècle

En 2013, la construction d'une maison individuelle, sur le tertre de Lann Granvillarec, permet la découverte d'un nouveau tumulus du Néolithique moyen datant d'environ 5000 av. J.-C.[61]

Destruction partielle du patrimoine

Depuis , la commune est au centre d'un imbroglio historico-juridique lié à la destruction de menhirs classés pour l'implantation d'un magasin de l'enseigne Mr.Bricolage[62]. Selon le quotidien Ouest-France[63], 39 menhirs, datés d'environ 7 000 ans, ont été démolis afin de construire un magasin Mr Bricolage. Le maire Olivier Lepick[64], président de l'association chargée de porter le projet de classement des menhirs au patrimoine mondial de l'UNESCO, déclare ne pas avoir été mis au courant. Ces menhirs étaient identifiés par l'association qu'il préside.

Symboles de la ville

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Carnac se blasonnent ainsi :

|

|---|

Démographie

Politique et administration

Liste des maires

En 2014, trois candidats s'opposent pour les municipales 2014 à Carnac :

Politique de développement durable

La commune a engagé une politique de développement durable en lançant une démarche d'Agenda 21 en 2009[82].

Culture locale et patrimoine

Patrimoine préhistorique

- Établissements

- La Maison des mégalithes[83]

- Le Musée de préhistoire

- Tumulus Saint-Michel

- Dolmen de Mané-Kerioned

Patrimoine architectural

- L'Église Saint-Cornély, XVIIe siècle et XVIIIe siècle

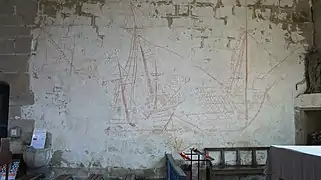

Dédiée à saint Cornély, protecteur des bêtes à cornes ; sa statue se trouve placée au-dessus du fronton du portail ouest. Le porche du flanc nord est surmonté d'un baldaquin en granit en forme de couronne dont on ne trouve pas d'autre exemplaire en Bretagne. L'intérieur contient également des pièces exceptionnelles : l'orgue du XVIIIe siècle est classé. Les voûtes lambrissées sont décorées sur 750 m2.

- Le village et la Chapelle Saint-Colomban de Carnac, XVIe siècle : cet ancien village, dont les maisons sont en granit, se situe au sud-ouest de Carnac et domine l'anse du Pô. Les habitants y ont longtemps vécu de la terre et de la mer. La chapelle est dédiée au moine missionnaire irlandais saint Colomban, qui s'installa dans la région vers 610. Il est le saint patron des faibles d'esprit. À l'est de la chapelle, se situe la fontaine à deux bassins. Le lavoir était un lieu de rencontre pour les femmes du village. Au sud du village, en bordure de mer se trouvent deux cheminées, vestiges d'une forge. Selon d'autres sources et la tradition locale, il s'agirait d'une ancienne brûlerie de goémon, utilisée pour produire de l'engrais. La situation géographique est plus conforme à cette hypothèse.

Chapelle Saint-Colomban, façade nord (chemin du Gourec).

Chapelle Saint-Colomban, façade nord (chemin du Gourec).

Chapelle Saint-Colomban : statue de saint Cornély

Chapelle Saint-Colomban : statue de saint Cornély Chapelle Saint-Colomban : arbre à prières

Chapelle Saint-Colomban : arbre à prières La fontaine de Saint-Colomban.

La fontaine de Saint-Colomban.

- La chapelle de la Madeleine : le village de Kerguéarec était autrefois une léproserie. La chapelle actuelle a été reconstruite en 1976 ;

- La chapelle Saint-Aubin (Saint-Albin) dans le village du Hahon (c'était la chapelle de l'ancienne frairie du Hahon) ;

La chapelle Saint-Aubin (Saint-Albin) : vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Saint-Aubin (Saint-Albin) : vue extérieure d'ensemble. La chapelle Saint-Aubin (Saint-Albin) : vue extérieure.

La chapelle Saint-Aubin (Saint-Albin) : vue extérieure.

Elle a été construite sans doute vers 1813 puis vers 1925 sur les mêmes plans que la chapelle originale qui, elle, datait de 1664. En contrebas, la fontaine Saint-Michel, fontaine de dévotion. Les femmes de marins en mer montaient à la chapelle pour la balayer dans le sens où elles voulaient voir souffler le vent. Elles venaient ensuite prier à la fontaine et boire de l'eau. Son pardon a lieu en septembre. Fresques représentant la marche du peuple de Dieu vers la Jérusalem Céleste par Alice Pasco (1926 -2013).

Environnement

En plus des plages, Carnac a 60 % de son territoire couvert par la campagne, des forêts et des landes.

Vie culturelle

- Le peintre François Gabin est présenté par une galerie locale.

Langue bretonne

Le nom breton de la commune est Karnag.

- L’adhésion à la charte Ya d’ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le 28 avril 2006. La commune a reçu le label de niveau 1 de la charte le 14 janvier 2011.

À la rentrée 2017, 35 élèves étaient scolarisés dans la filière bilingue catholique[84].

Personnalités liées à la commune

- Baron Jean-Marie Bachelot de La Pylaie (1786-1856), botaniste, explorateur, dessinateur, minéralogiste, ethnologue et archéologue français est un des premiers à fournir une description des monuments mégalithiques du secteur de Carnac-Locmariaquer, dans une approche scientifique ;

- Zacharie Le Rouzic qui crée le Musée de préhistoire à Carnac ;

- James Miln dont le legs en 1881 est à l'origine du Musée de préhistoire à Carnac ;

- Jean-Marie Henry, prêtre et poète de langue bretonne, est né à Carnac en 1858 ;

- Alphonse Rio (1873-1949), navigateur au long cours et homme politique, né à Carnac

- Paul Goffeny (1907-1945) : pilote de l'aéronavale, né à Carnac ;

- Eugène Guillevic, poète de langue française, né à Carnac en 1907 et décédé à Paris en 1997 ;

- Didier Rimaud, jésuite, auteur des paroles de nombreux chants liturgiques catholiques, est né à Carnac en 1922 et décédé à Lyon en décembre 2003 ;

- Annick Alane, actrice de cinéma et de théâtre, née à Carnac en 1925 ;

- Geneviève Mulmann dite Geneviève de Fontenay y rencontra son compagnon Louis Poirot dit de Fontenay, en 1952 à l'Hôtel Diana, et assista à l'élection de Miss Morbihan à Carnac le 13 août 2005 ;

- Émile Rocher (1928-2014) peintre, sculpteur, céramiste. Sa maison-atelier est créée au 25 avenue des Salines;

- Delphine Cousin, championne de Windsurf, domiciliée à Carnac.

Carnac dans les arts

- Léon Germain Pelouse : Les pierres de Carnac (huile sur toile, Musée des beaux-arts de Vannes)

- Maurice Brianchon : Carnac, huile sur toile de 1961.

Sports

La vie sportive de Carnac est regroupée autour de plusieurs clubs sportifs :

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Léon Lorec, né le à Lorient, décédé le à Carnac. Notice Maitron :

Références

- ORTF, « Les menhirs de Carnac », L'Ouest en Mémoire (INA), (consulté le ).

- « Fiche du Poste 56034002 » [PDF], sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Carnac », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Carnac », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole communes; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2019 à Carnac » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2019 dans le Morbihan » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2019 dans la France entière » (consulté le ).

- Base de données KerOfis : « Carnac » (lire en ligne)

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Éditions Jean-Paul Gisserot, 2000, pp. 28, 61 et 62.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 149a.

- Léon Fleuriot, Les Origines de la Bretagne : l'émigration, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque historique » (no 34), (1re éd. 1980), 353 p. (ISBN 2-228-12711-6, présentation en ligne), p. 81 - 82, [présentation en ligne]

- Xavier Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise : une approche linguistique du vieux-celtique continental, Arles/impr. en Lituanie, Éditions Errance, , 440 p. (ISBN 978-2-87772-631-3 et 2-87772-631-2, OCLC 1055598056, lire en ligne), p. 105 - 106

- Lionel Visset, Dominique Sellier, Jean L'Helgouach, « Le paléoenvironnement de la région de Carnac. Sondage dans le marais de Kerdual, La Trinité-sur-Mer (Morbihan) », dans Revue archéologique de l'ouest, 12, Rennes, 1995, p. 57-71, part. p. 58-59 (en ligne).

- Le Cloirec, Robert, « Le gisement paléolithique inférieur de la pointe de Saint-Colomban, Carnac (Morbihan) », Gallia Préhistoire, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, vol. 28, no 1, , p. 7–36 (DOI 10.3406/galip.1985.2221, lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - site officiel des monuments nationaux des alignements de Carnac consulté le 17 décembre 2008.

- Lionel Visset, Dominique Sellier, Jean L'Helgouach, « Le paléoenvironnement de la région de Carnac. Sondage dans le marais de Kerdual, La Trinité-sur-Mer (Morbihan) », dans Revue archéologique de l'ouest, 12, Rennes, 1995, p. 58(en ligne).

- Yves Menez et Stéphane Hinguant, Fouilles et découvertes en Bretagne, Rennes Paris, Éd. Ouest-France Inrap, , 143 p. (ISBN 978-2-7373-5074-0).

- « Histoire - Carnac », sur carnac.fr (consulté le ).

- Musée préhistorique James Miln-Zacharie Le Rouzic (Carnac, Morbihan), "Catalogue du Musée archéologique James Miln-Zacharie Le Rouzic", 1940, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6572625v/f190.image.r=Boss%C3%A9no?rk=85837;2

- "Revue archéologique", 1877, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2036036/f213.image.r=Boss%C3%A9no?rk=300430;4

- Jean d'Auray, grand veneur du duc de Bretagne, marié vers 1405 avec Anne de Québriac

- Olivier d'Aradon, ou d'Arradon ; le château de Kerdréan, berceau de la famille d'Arradon, est situé à Arradon

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1843, https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiCkseZ75fYAhVHIewKHY0zB2QQ6AEIODAD#v=onepage&q=Carnac&f=false

- Jean Gallet, "Seigneurs et paysans bretons du Moyen-Âge à la Révolution", éditions Ouest-France Université, 1992, (ISBN 2-7373-1023-7).

- « Limafoxromeo et Carnac-Plage », sur sitelimafox.free.fr (consulté le ).

- Personnes en âge de communier

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", 1778, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiCkseZ75fYAhVHIewKHY0zB2QQ6AEIODAD#v=onepage&q=Carnac&f=false

- Charles Marie Armand de Keranflec'h, né le à Saint-Brieuc, décédé le à Rennes, propriétaire des terres de Rosneven en Bulat-Pestivien, Launay en Callac, Le Lein en Plusquellec et Coëtdiquel en Bubry

- Frank Davies, en fait révérend E.W.L. Davies, vint chasser deux années de suite en Bretagne, probablement en 1854 et 1855, mais ne publia ses souvenirs que vingt ans plus tard.

- Frank Davies, "Chasse aux loups et autres chasses en Bretagne", éditions des Montagnes Noires, 2012, (ISBN 978-2-919305-22-3).

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé v21 », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- Jules Adrien Gy, décédé le .

- Paul-Yves Sébillot, "La Bretagne et ses traditions", Maisonneuve et Larose, 2e édition, 1997, (ISBN 2-908670-46-1).

- Paul-Yves Sébillot, "La Bretagne et ses traditions", ëditions Maisonneuve et Larose, 2e édition, 1997, (ISBN 2-908670-46-1).

- https://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=56168_11

- Paul-Yves Sébillot, "La Bretagne et ses traditions", éditions Maisonneuve et Larose, 2e édition, 1997, (ISBN 2-908670-46-1).

- Ange Marie Désiré Jamet, né le à Bangor, décédé le à Carnac

- « Villas de Carnac / OT Carnac », sur OT Carnac (consulté le ).

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé v21 », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- E. Saint-Martin et H. Grisollet, Carnac-Plage, "Annales d'Hydrologie et de Climatologie", no 84 et 85, compte-rendu par Charles-Pierre Péguy, "Norois" no 32, année 1961, consultable http://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1961_num_32_1_4534_t1_0472_0000_1

- Robert Brelet, né le à La Rochelle, déporté de Rennes le vers Belfort puis transféré à Natzweiler le , inhumé à la nécropole nationale Le Struthof, voir http://memoiredeguerre.pagesperso-orange.fr/convoi44/list-dep-train-b.htm

- Paul Goffeny, né le à Carnac

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé v21 », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- Fernand Le Roux, né le à Plounéour-Ménez (Finistère), second maître électricien à bord du Surcouf, disparu en mer le .

- Henri Kergosien, né le à Plouharnel, marsouin au régiment d'infanterie coloniale du Maroc, tué à l'ennemi le au Rocher Notre-Dame (Cochinchine)

- Gérard Collet, né le à Carnac, lieutenant, mort le en Algérie

- Michel Mary, né le à Carnac, sous-lieutenant au 51e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi dans la forêt de Mouas près de Constantine le , décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de la valeur militaire

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé v21 », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- https://www.ouest-france.fr/economie/hotellerie/restauration/bio-temps-belle-mer-pour-la-thalasso-de-carnac-4483958

- « Casino Circus de Carnac », sur https://www.ouest-france.fr, (consulté le ).

- Un tumulus néolithique stoppe le chantier d'une maison.

- « 39 menhirs détruits pour construire un Mr Bricolage », sur reporterre.net, (consulté le )

- « À Carnac, 39 menhirs détruits pour construire un magasin de bricolage : que s’est-il passé ? », sur Ouest-France.fr, (consulté le )

- Matthieu Terrats, « Scandale en Bretagne : des menhirs vieux de 7000 ans détruits pour construire un magasin Mr Bricolage », sur lindependant.fr, (consulté le )

- « La règle de contrariété des couleurs », Les Chroniques des Vraels, (lire en ligne, consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Carnac : Christian Bonnet démissionne », Ouest-France (archives du journal),

- « Carnac. Olivier Buquen succède à Christian Bonnet », Ouest-France (archives du journal), . « Olivier Buquen succède à Christian Bonnet au siège de maire. Il a été élu vendredi 21 par le conseil municipal. »

- « Carnac : Olivier Buquen démissionne », Ouest-France (archives du journal), . « Jeune maire de Carnac, âgé de 34 ans, Olivier Buquen a démissionné hier soir de ses fonctions. »

- « Carnac : F. Thomas, nouveau maire », Ouest-France (archives du journal), . « Sans surprise, vendredi en soirée, le conseil municipal a élu Francis Thomas, deuxième adjoint, pour succéder à Olivier Buquen, démissionnaire une semaine plus tôt, aux fonctions de maire de Carnac. »

- « Francis Thomas, homme de communication », Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Jacques Bruneau élu maire », Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Carnac. Démission de 16 membres au conseil municipal », Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Carnac (56). Le maire Michel Grall démissionne », Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Carnac (56). Jacques Bruneau élu maire avec 17 voix sur 26 », Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Conseil. Olivier Lepick élu maire », Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Olivier Lepick, maire de Carnac, installé pour un deuxième mandat », Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- http://www.ensemble-carnac.fr

- https://www.ouest-france.fr/municipales-carnac-la-liste-de-jeannine-le-golvan-1936194

- « « Carnac à votre image ». La liste se dévoile sur Internet », sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- FICHE | Agenda 21 de Territoires - Carnac, consultée le 27 octobre 2017

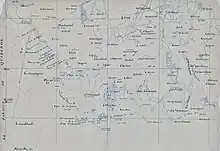

- Voir le plan des alignements de Carnac de la maison des mégalithes.

- (br) EOLAS, « Enseignement - Ofis Publik ar Brezhoneg », sur opab-oplb.org (consulté le ).

- Carnac FC

- Le Centre Équestre des Menhirs

- La Raquette Carnacoise

- YC Carnac

Voir aussi

Bibliographie

- Xavier Dubois, Histoire de Carnac et de la Trinité-sur-mer, Carnac, Ed. du Menhir, 2010 (ISBN 978-2-919403-00-4).

- Charles-Tanguy Le Roux, avec Yvon Boëlle (photogr.), Carnac, Locmariaquer et Gavrinis, Rennes, Éd. Ouest-France, 2010 (ISBN 978-2-7373-5059-7).

- Documents d'archives

- Seigneurie de Beaumer en Carnac, Fonds Jean de La Monneraye (cotes 59 J 34-35, Archives départementales d'Ille-et-Vilaine).

Articles connexes

- Alignements de Carnac

- Mégalithisme

- Liste des communes du Morbihan

- L'astéroïde (224592) Carnac est nommé en honneur de la ville.

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (en) Grove Art Online

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Site de l'office de tourisme de Carnac

- « Morbihan56.fr », sur morbihan56.fr (consulté le )