Homo erectus

Homo erectus est une espèce éteinte du genre Homo dont la définition est controversée. Ses fossiles les plus récents ont été trouvés sur le site de Ngandong, à Java, en Indonésie, où ils sont datés d'environ 110 000 ans[1]. Le périmètre morphologique, géographique, et temporel de cette espèce varie fortement selon les auteurs.

(assemblage d'éléments)

Homo erectus signifie littéralement « homme dressé, droit » en latin : ce nom binominal d'espèce est un héritage historique lié à la description du fossile de Pithecanthropus erectus par Eugène Dubois en 1894. Il s'agissait alors de la plus ancienne forme bipède connue d'Hominina, mais elle a été supplantée dès 1924 par la découverte du premier Australopithèque en Afrique du Sud.

Définition

L'espèce Homo erectus n'a pas de définition consensuelle dans la communauté scientifique. Il existe parmi les chercheurs trois grandes tendances autour de cette appellation.

Selon la première, Homo erectus rassemble la plupart des fossiles africains et asiatiques connus depuis environ 2 millions d'années et qui présentent une forme plus ou moins intermédiaire entre Homo habilis et Homo heidelbergensis. Plusieurs appellations modernes seraient alors à considérer comme des synonymes, comme des formes ancestrales, ou comme des variétés locales de la même espèce. Cette première école est constituée d'auteurs réticents à trop subdiviser le genre Homo, et on y trouve notamment de nombreux chercheurs américains[2].

Une deuxième école considère qu'Homo ergaster et Homo georgicus, voire Homo gautengensis, sont des appellations valides et représentent des formes humaines plus anciennes qu'Homo erectus. Le périmètre de cette dernière appellation n'engloberait alors que les fossiles africains datés entre environ 1,5 million et 700 000 ans et la plupart des fossiles asiatiques de plus de 400 000 ans, en raison des ressemblances morphologiques constatées entre les spécimens d'âge intermédiaire trouvés sur les deux continents[3].

Pour une troisième école, les fossiles asiatiques devraient être classés dans leur propre groupe, sous le nom d'Homo erectus, dans la mesure où une divergence phylogénétique présumée devrait être sanctionnée par des appellations distinctes, même si elle n'apparait pas clairement dans la morphologie. De plus, une subdivision poussée du genre Homo aide à y voir plus clair entre les différentes formes et permet de proposer des analyses plus précises. On trouve notamment dans cette troisième tendance l'équipe de chercheurs français du Musée de l'Homme, à Paris[4].

Pour se comprendre et réconcilier autant que faire se peut les différents points de vue, les chercheurs emploient souvent les expressions Homo erectus sensu lato (au sens large) et Homo erectus sensu stricto (au sens strict)[5].

Pour éviter de surcharger le présent article, seuls sont listés en fin de page les fossiles asiatiques, les autres fossiles de l'appellation prise au sens large étant présentés dans les articles consacrés aux autres espèces humaines.

Historique

Homo erectus est né du regroupement d'un certain nombre de variantes régionales qui avaient été considérées comme des espèces distinctes à l'origine, dont le Pithécanthrope (Java) et le Sinanthrope (Chine). Ces différentes formes ont été réattribuées au genre Homo et regroupées sous la dénomination d'Homo erectus dans les années 1960.

À la recherche du Pithécanthrope

Peu après la publication des travaux de Charles Darwin, notamment de L'Origine des espèces en 1859, le biologiste et philosophe allemand Ernst Haeckel proposa un arbre généalogique théorique de l’homme, dans lequel il faisait apparaitre un « chainon manquant », un être intermédiaire entre le singe et l’homme. Dans son ouvrage L’Histoire de la création naturelle paru en 1868, il nomma cette créature hypothétique Pithecanthropus alalus[6]. Le nom de genre était formé à partir des racines grecques πίθηκος, píthēkos, « grand singe » et ἄνθρωπος, anthropos, « homme ». Le nom d’espèce était formé sur le préfixe privatif « a- » et le λαλέω / laleô, « parler » : l’absence de langage articulé était en effet considérée comme l’une des caractéristiques nécessaires du Pithécanthrope.

Le médecin anatomiste néerlandais Eugène Dubois, passionné par les nouvelles théories relatives à l’origine de l’homme, entreprit de rechercher les fossiles prouvant l’existence du Pithécanthrope, que Haeckel imaginait originaire d'Asie. Pour cela, il s’engagea comme médecin militaire dans l’armée des Indes orientales néerlandaises. Nommé en 1887 à Sumatra, en Indonésie, il s’y rendit convaincu qu’il trouverait sous les tropiques les traces d’un être intermédiaire entre l’homme et les grands singes[7] - [8].

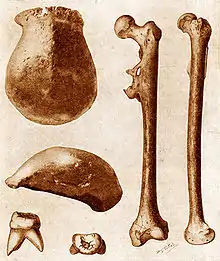

Après quelques années de recherches infructueuses à Sumatra, la découverte de l'Homme de Wajak en 1888 dans l'est de l'île de Java l'incita à se rendre à Java où il entreprit de fouiller les dépôts alluviaux du fleuve Solo, à Trinil, assisté de deux ingénieurs et d’un groupe de prisonniers condamnés aux travaux forcés. En 1890, il découvrit un premier fragment de mandibule. En 1891, il découvrit une molaire supérieure droite (Trinil 1) et une calotte crânienne très particulière (Trinil 2), présentant des caractéristiques qu’il considéra comme intermédiaires entre les grands singes et l’homme. En aout 1892, il exhuma sur le même site un fémur portant une excroissance pathologique (Trinil 3) mais très proche d’un fémur d'Homo sapiens, appartenant incontestablement à un être parfaitement bipède, ainsi qu'une deuxième molaire (Trinil 4). En 1894, Dubois décrivit ces différents fossiles comme les restes d’une espèce inconnue jusqu’alors, Pithecanthropus erectus, le « singe-homme érigé »[9].

La publication d’Eugène Dubois fut accueillie avec scepticisme. Seul l'Homme de Néandertal était alors connu, et ses rares fossiles, tout comme ceux de l’Homme de Cro-Magnon, suscitaient encore de nombreux débats. La plupart des spécialistes de l'époque doutaient du caractère humain de la calotte crânienne de Java et surtout de son association avec le fémur. Le doute a depuis été levé sur la calotte crânienne (Trinil 2) : elle a bien été mise au jour dans des niveaux sédimentaires anciens et représente bien une espèce humaine archaïque[10]. En revanche, le fémur et les deux dents restent discutés.

En 1898 et 1900, alors qu'Eugène Dubois était rentré en Europe, son équipe mit au jour d'autres fossiles humains sur le site de Trinil, une dent et des diaphyses de fémurs, notés Trinil 5 à 8 et rattachés à la même espèce[11].

La découverte du Sinanthrope

_presented_at_Paleozoological_Museum_of_China.jpg.webp)

Le premier fossile de Sinanthrope, une dent isolée, fut découvert en 1921 par le paléontologue autrichien Otto Zdansky dans une grotte effondrée de Zhoukoudian, près de Pékin, en Chine. Otto Zdansky et le géologue suédois Johan Gunnar Andersson trouvèrent au cours des années suivantes d'autres molaires humaines fossiles, qu'Andersson décrivit en 1926.

En 1927, le médecin anatomiste canadien Davidson Black publia une seconde description des fossiles découverts par Andersson et Zdansky, qu'il attribua à une nouvelle espèce, Sinanthropus pekinensis. Davidson Black reçut l'aide de la Fondation Rockefeller et fouilla le site jusqu'à sa mort en 1934. En , le jeune géologue chinois Pei Wenzhong découvrit la première calotte crânienne, celle d'un adolescent. À partir de ce moment, l'existence de l'Homme de Pékin commença à être reconnue.

Pierre Teilhard de Chardin, paléontologue spécialiste des mammifères tertiaires d'Asie, se vit confier par le Geological Survey of China (GSC) la supervision du chantier de fouilles de Zhoukoudian pour la géologie et l'étude de la faune. Les fouilleurs et chercheurs chinois récoltèrent progressivement un nombre important de fragments fossiles humains. En 1937, le laboratoire du Cénozoïque, créé à cette occasion par le GSC, avait récolté en tout 14 crânes partiels, 11 fragments de mandibules, 117 dents, et 15 fragments de fémurs. C'était la première fois qu'autant de restes d'une même espèce humaine disparue et aussi ancienne étaient collectés en stratigraphie. L'étude paléoenvironnementale des remplissages et l'étude anatomique des fossiles, réalisées avec les moyens les plus modernes de l'époque, devinrent des références pour la science préhistorique.

La guerre avait commencé entre Chine et Japon, et les fouilles durent s'arrêter en 1937, pour préserver la sécurité des chercheurs. En 1941, devant l'avancée des troupes japonaises vers Pékin, les fossiles furent placés dans deux grandes caisses et partirent par voie de chemin de fer en direction d'un port vers les États-Unis. Ils n'y arriveront jamais, occasionnant une grave perte pour la paléoanthropologie. Le médecin anatomiste allemand Franz Weidenreich, successeur de Davidson Black sur le site, avait cependant procédé à une description écrite minutieuse et détaillée de chacun des fossiles découverts, qui fut préservée et sert toujours aujourd'hui de référence pour l'étude de l'Homme de Pékin.

La communauté scientifique accueillit d'abord avec réserve la découverte de l'Homme de Pékin, comme lors des précédentes découvertes de l'Homme de Néandertal et du Pithécanthrope. Puis les esprits commencèrent à se faire à l'idée de l'existence d'une forme humaine plus ancienne et plus archaïque que l'Homme de Néandertal. Le fait que l'Homme puisse avoir une histoire ancienne commençait à être plus largement accepté.

L'émergence d'Homo erectus

En 1939, le paléontologue germano-néerlandais Gustav von Koenigswald apporta plusieurs spécimens fossiles humains javanais à Franz Weidenreich, qui travaillait sur l'Homme de Pékin, en Chine. La comparaison des fossiles javanais avec ceux de l'Homme de Pékin, ou Sinanthropus pekinensis, trouvés sur le site chinois de Zhoukoudian, les amena à conclure que les morphologies étaient très proches. Ils décidèrent alors d'abandonner le genre Sinanthrope, créé par Davidson Black en 1927, en ramenant tous les fossiles chinois au genre de création antérieure Pithécanthrope.

En 1950, le biologiste germano-américain Ernst Mayr proposa de remplacer le genre Pithécanthrope, ainsi que la plupart des genres paléoanthropologiques divers créés jusque là, par le seul genre Homo, en affirmant l'appartenance de tous les fossiles connus à un genre unique, et des fossiles d'une même période à une même espèce. Il obtint dans les années 1960 un consensus scientifique sur ce changement général de dénominations, avant que la tendance s'inverse dans les décennies suivantes. L'appellation Pithécanthrope n'a plus aujourd'hui qu'une valeur historique.

Afrique et Asie

À partir de 1960, les paléoanthropologues découvrirent des fossiles humains encore plus anciens en Afrique de l'Est, avec le premier fossile d'Homo habilis trouvé en 1960 (décrit et nommé en 1964), et le premier fossile reconnu d'Homo ergaster trouvé en 1971 (décrit et nommé en 1975). Pendant une trentaine d'années, les fossiles africains d'Homo ergaster furent connus sous l'appellation d'Homo erectus.

En 1991, Bernard Wood, à l'époque à l'université de Liverpool, proposa de désigner sous le nom d'Homo ergaster le groupe africain de fossiles d’Homo erectus, plus généraliste et plus primitif que le groupe indonésien et chinois[3]. Dans cette optique, Homo erectus était considéré comme exclusivement asiatique. Ce point de vue a été repris par un certain nombre d'auteurs, qui attribuent désormais à Homo ergaster tout ou partie des fossiles africains auparavant rattachés à Homo erectus. Homo ergaster pourrait être l’ancêtre d’Homo erectus en Asie, d'Homo antecessor en Europe, et d'Homo rhodesiensis en Afrique, bien qu'aucune phylogénie ne fasse encore consensus.

La paléoanthropologue Amélie Vialet distingue deux morphologies crâniennes différentes sous les appellations Homo ergaster et Homo erectus, qui correspondraient à deux clades distincts. La première correspondrait à des formes africaines et la seconde à des formes asiatiques. Elle attribue notamment le fossile de l'Homme de Kocabaş (une calotte crânienne trouvée en 2002 en Turquie, et datée entre 1,2 et 1,6 Ma) au clade africain[12] - [13] - [14]. Il s'agit d'un des rares fossiles anciens trouvés à ce jour au Moyen-Orient.

En 2019, l’équipe de Russel Ciochon (université de l'Iowa) a conclu une décennie de travail de datation des fossiles de Ngandong, à Java, en Indonésie, dont l’ancienneté variait jusque-là selon les études entre 600 000 et 27 000 ans. Ils sont finalement datés entre 117 000 et 108 000 ans (par l'uranium-thorium, la thermoluminescence, et l'argon-argon), ce qui en fait les Homo erectus les plus récents connus[1].

La question qui demeure en suspens est de savoir si les populations asiatiques d’Homo erectus descendent d'une forme sortie d'Afrique vers un million d'années avant le présent, ou bien d'une forme sortie d'Afrique antérieurement et ayant évolué en Asie. Ces deux thèses aujourd'hui concurrentes contribuent à brouiller la compréhension d'une partie de la taxonomie actuelle du genre Homo.

Caractéristiques physiques

Homo erectus est une espèce à la fois plus petite et plus robuste qu'Homo sapiens. Son squelette post-crânien est constitué d'os plus volumineux et les os de son crâne sont plus épais.

Les principales caractéristiques physiques d'Homo erectus sont une mâchoire puissante, un prognathisme marqué, un front assez bas, un chignon occipital, un bourrelet supra-orbitaire sous forme de torus continu, une constriction post-orbitaire fréquente en vue supérieure, une carène sagittale plus ou moins marquée et un crâne en forme de tente en vue postérieure (non-développement des bosses pariétales)[15].

Homo erectus montre un prognathisme facial marqué, une base du crâne large, une voute crânienne basse dont la plus grande largeur se situe au niveau des crêtes susmastoïdiennes, et un angle occipital particulièrement aigu[5].

Il mesurait entre 1,50 et 1,65 m, pesait entre 45 et 55 kg et avait une capacité crânienne de 900 à 1 200 cm3[16].

Le paléoanthropologue japonais Yousuke Kaifu distingue deux groupes de fossiles distincts en Asie, le groupe chinois et le groupe javanais, qui pourraient représenter une divergence phylogénétique ancienne au sein de l'espèce (voir liste des principaux fossiles rattachés en fin d'article)[5].

Culture et techniques

Homo erectus était cueilleur de fruits, de plantes, et de racines, mais aussi charognard et chasseur de petits animaux et de plus gros à l'occasion. En 2023, une étude des rapports Sr/Ca et 13C/12C de l'émail dentaire d'H. erectus ayant vécu à Java au Pléistocène inférieur à moyen confirme la diversité de leur régime alimentaire, avec des variations saisonnières peu marquées (un peu plus de végétaux tendres et énergétiques pendant la mousson, un peu plus de plantes coriaces et moins énergétiques pendant la saison sèche)[17].

Certains archéologues pensent que l'outillage des Homo erectus indonésiens et chinois, relativement pauvre en outils de pierre, devait être complété par un important outillage de bambou, encore très abondamment utilisé dans ces régions. Cette hypothèse reste délicate à tester dans la mesure où le bois ne se fossilise que dans des conditions exceptionnelles.

Principaux fossiles asiatiques attribués à l'espèce

Les fossiles africains ou ouest-asiatiques attribués par certains auteurs à Homo erectus sensu lato sont présentés dans les articles consacrés aux différentes appellations modernes d'espèces humaines. En Asie orientale, seules l'Indonésie et la Chine ont à ce jour livré des fossiles attribués consensuellement à Homo erectus sensu stricto.

Homme de Java

Homme de Java (Java)

- Découverte initiale[11] :

- Découverte : 1891-1892 par Eugène Dubois

- Description : 1894 par Eugène Dubois

- Fossiles : Trinil 1 à 4 (une calotte crânienne, un fémur, et deux dents)

- Datation : de 540 000 à 430 000 ans

- Découvertes ultérieures[11] :

- Découverte 1 : 1898-1900 par l'équipe d'Eugène Dubois

- Fossiles : Trinil 5 à 8 (une dent et quatre fémurs)

- Découverte 2 : 1978 par Teuku Jacob

- Fossiles : Trinil 9 à 10 (deux fémurs)

Homme de Solo

Homme de Solo (Java)[18]

- Ngandong :

- Découverte : 1931-1933 par Carel ter Haar et W. F. F Oppenoorth

- Description : 1932 par W. F. F Oppenoorth

- Fossiles : Ngandong 1 à 14 (12 crânes ou fragments crâniens et 2 fragments de tibias)

- Capacité crânienne moyenne estimée : 1 135 cm3

- Datation : de 117 000 à 108 000 ans[1]

- Sambungmacan :

- Découverte :

- Fossiles : Sambungmacan 1 à 4

- Capacité crânienne moyenne estimée :

- Datation : environ 270 000 ans[5]

- Ngawi :

- Découverte :

- Fossiles : Ngawi 1

- Capacité crânienne estimée :

- Datation :

.jpg.webp)

Homme de Sangiran

Homme de Sangiran (Java)

- Découverte initiale :

- Découverte : 1936-1937 par Gustav von Koenigswald

- Description : 1937 par Gustav von Koenigswald et Franz Weidenreich

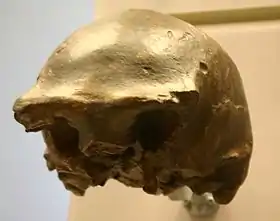

- Fossiles : Sangiran 1 à 3 (deux calottes crâniennes)

- Datation : de 800 000 à 500 000 ans

- Découvertes ultérieures :

- Découverte : à partir de 1951

- Fossiles : la majorité des fossiles notés Sangiran 7 à 80+ (dont le crâne quasi-complet Sangiran 17)

- Datation : de 800 000 à 500 000 ans

Enfant de Mojokerto

Enfant de Mojokerto (Java oriental)

- Découverte : 1936 par Andojo

- Description : 1936 par Gustav von Koenigswald

- Fossile : calvarium d'un enfant âgé entre 1 et 4 ans (Mojokerto 1, ou Perning 1)

- Datation : 1,45 million d'années[19]

Chine

- Homme de Pékin (Pékin) :

- Découverte : 1921 par Johan Gunnar Andersson et Otto Zdansky

- Description : 1927 par Davidson Black

- Première calotte crânienne : 1929 par Pei Wenzhong

- Nombreux fossiles trouvés jusqu'en 1937, dont 14 crânes partiels (voir ci-dessus)

- Datation : de 780 000 à 400 000 ans

- Nouveaux fossiles trouvés depuis 1950 par les chercheurs chinois

- Homme de Yiyuan (xian de Yiyuan, Shandong)[20] :

- Découverte : 1981-1982

- Description : 1989 par Lu Zune et al.

- Fossiles : fragments crâniens (frontal, occipital et pariétaux) d'un même individu et 7 dents isolées d'au moins deux individus

- Datation : milieu du Pléistocène moyen

- Homme de Chenjiawo (xian de Lantian) :

- Découverte :

- Fossile : une mandibule

- Datation : 630 000 ans

- Homme de Nankin (Nankin) :

- Découverte : 1990

- Description : 1993

- Fossiles : 2 crânes partiels

- Datation : 640 000 ans

- Homme de Hexian (Xian de He) :

- Découverte : 1980

- Fossile : une calotte crânienne

- Datation : 412 000 ans

Notes et références

- (en) Yan Rizal, Kira E. Westaway, Yahdi Zaim et Gerrit D. van den Bergh, « Last appearance of Homo erectus at Ngandong, Java, 117,000–108,000 years ago », Nature, , p. 1–5 (ISSN 1476-4687, DOI 10.1038/s41586-019-1863-2, lire en ligne)

- (en) Andy I. R. Herries, Jesse M. Martin, A. B. Leece et al., « Contemporaneity of Australopithecus, Paranthropus, and early Homo erectus in South Africa », Science, vol. 368, no 6486, , eaaw7293 (ISSN 0036-8075, DOI 10.1126/science.aaw7293, lire en ligne)

- « Homo erectus africains et asiatiques », entretien avec Fred Spoor, La Recherche, mai 2008

- Dominique Grivaud-Hervé, « MOOC Les origines de l'Homme - Sujet 3.1 : La longue marche vers l'Asie », sur Musée de l'Homme (consulté le )

- (en) Yousuke Kaifu, « Archaic Hominin Populations in Asia before the Arrival of Modern Humans : Their Phylogeny and Implications for the “Southern Denisovans” », Current Anthropology, vol. 58, no Supplement 17, , p. 418-433 (lire en ligne)

- Haeckel, E. (1868) - Natürliche Schöpfungsgeschichte, Berlin

- Sémah, F., Purwasito, A. et Djubiantono, T. (1993) - « Un fascinant chainon manquant », in : Le Pithécanthrope de Java - A la découverte du chainon manquant, Sémah, F. et Grimaud-Hervé, D., (Éds.), Les Dossiers de l'Archéologie, no 184, p. 4-11

- Hublin, J.-J. (2001) - « La conquête des vieux continents », in : Aux origines de l'humanité - de l'apparition de la vie à l'homme moderne, Coppens, Y. et Picq, P., (Éds.), Fayard, p. 348-377

- Eugène Dubois (1894) - Pithecanthropus erectus, eine menschenähnliche Uebergagsform aus Java, Batavia, Landesdruckerei

- Jacqueline Ducros et Albert Ducros, « L'Année de l'homme-singe », Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Nouvelle Série, vol. 3-4, t. 5, , p. 457-473 (DOI 10.3406/bmsap.1993.2376, lire en ligne). Un compte-rendu du congrès international « Pithecanthropus Centennial 1893-1993 » (Leiden, 1993)

- Dominique Grimaud-Hervé, Frédérique Valentin, François Sémah, Anne-Marie Sémah, Tony Djubiantono, et Harry Widianto, Le fémur humain Kresna 11 comparé à ceux de Trinil, Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, t. 318, série II, p. 1139 à 1144, 1994, lire en ligne

- (en) Amélie Vialet, Sandrine Prat, Mehmet Cihat Alçiçek et Patricia Wils, « The Kocabaş hominin (Denizli Basin, Turkey) at the crossroads of Eurasia : New insights from morphometric and cladistic analyses », Comptes Rendus Palevol, vol. 17, nos 1-2, , p. 17–32 (ISSN 1631-0683, DOI 10.1016/j.crpv.2017.11.003, lire en ligne)

- Amélie Vialet, Sandrine Prat, Une contribution de la Turquie au carrefour eurasiatique, Colloque au Collège de France, 3-4 juillet 2018, voir la vidéo en ligne

- Amélie Vialet, « La Turquie et l'expansion des premiers Hommes depuis l'Afrique », sur Les conférences du Musée de l'Homme,

- The African Emergence and Early Asian Dispersals of the Genus Homo, Roy Larick et Russell L. Ciochon, American Scientist, novembre 1996

- hominides.com

- (en) Jülide Kubat, Alessia Nava, Luca Bondioli, M. Christopher Dean, Clément Zanolli et al., « Dietary strategies of Pleistocene Pongo sp. and Homo erectus on Java (Indonesia) », Nature Ecology and Evolution, vol. 7, no 2, , p. 279-289 (DOI 10.1038/s41559-022-01947-0).

- Bernard Wood (dir.), Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, 2011, article Ngandong et suivants, lire en ligne

- (en) Michael J. Morwood et al., « Revised age for Mojokerto 1, an early Homo erectus cranium from East Java, Indonesia », Australian Archaeology, vol. 57, no 1, (DOI 10.1080/03122417, lire en ligne)

- (en) Lu Zun'e, Huang Yunging, Li Pingsheng, Meng Zhenya, « Yi yuan fossil Man », Acta Anthropologica Sinica, vol. 8, no 4, (lire en ligne)

Bibliographie

- (en) G. Philip Rightmire, « Homo erectus and Middle Pleistocene hominins : Brain size, skull form, and species recognition », Journal of Human Evolution, vol. 65, no 3, , p. 223-252 (DOI 10.1016/j.jhevol, lire en ligne)

- (en) Yousuke Kaifu, « Archaic Hominin Populations in Asia before the Arrival of Modern Humans : Their Phylogeny and Implications for the “Southern Denisovans” », Current Anthropology, vol. 58, no Supplement 17, , p. 418-433 (lire en ligne)