Bubry

Bubry [bybʁi] est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

| Bubry | |

_Chapelle_Saint-Yves_01.JPG.webp) La chapelle Saint-Yves. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Lorient |

| Intercommunalité | Lorient Agglomération |

| Maire Mandat |

Roger Thomazo 2020-2026 |

| Code postal | 56310 |

| Code commune | 56026 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bubryate |

| Population municipale |

2 289 hab. (2020 |

| Densité | 33 hab./km2 |

| Population agglomération |

12 260 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 57′ 52″ nord, 3° 10′ 19″ ouest |

| Altitude | Min. 40 m Max. 177 m |

| Superficie | 69,09 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Guidel |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Bubry appartient par ses traditions au pays Pourlet dont la capitale est Guémené-sur-Scorff et à la Basse Bretagne. Historiquement, elle fait partie du Pays vannetais et du Kemenet-Héboé.

Situation

Bubry a une superficie de 69,09 km2, ce qui en fait une des plus vastes communes du département. Elle présente un paysage au vallonnement adouci, avec une altitude comprise entre 40 mètres et 177 mètres[Note 1] et une altitude moyenne de 108,5 mètres.

Le bourg de Bubry est situé à 18 km au sud-ouest de Pontivy à vol d'oiseau, à 28 km au nord-est de Lorient et à 48 km au nord-ouest de Vannes.

Les communes limitrophes en suivant le sens horaire des aiguilles d'une montre sont Guern au nord, Melrand à l'est, Quistinic au sud, Lanvaudan au sud-ouest, Inguiniel à l'ouest et Persquen au nord-ouest.

Situation vis-à-vis des occupations humaines

Bubry est une vaste commune rurale. Le bourg, occupant une position centrale sur le territoire communal, constitue la principale agglomération. Le reste de la population se disperse dans des centaines de lieux-dits (témoins du mode d'habitat dispersé) reliés entre eux par un étroit maillage de voies secondaires.

Réseau hydrographique

Les cours d'eau qui drainent la commune appartiennent aux bassins versants du Blavet et du Scorff. La Sarre coule à l'est et sert en partie de limite avec Melrand. Le Brandifrout, appelé aussi ruisseau de Brûlé[Note 2]. dans sa partie amont, arrose le bourg et sert de limite aussi à l'est avec Melrand. Bubry se trouve au creux du vallon du Brulé et de ce fait voit sa situation contrainte par la topographie, ce qui limite son étalement urbain peu dense[1]. Le ruisseau de Coëtano, un affluent du ruisseau de Brandifrout, coule au sud et sert de limite avec Quistinic. Le vallon d'un autre affluent, le ruisseau de Trévengard, marque une frontière à l'ouest[Note 3]. Le ruisseau des moulins de Hedenec et de Botconan coule à l'ouest et sert un temps de limite avec Inguiniel. Le ruisseau de Saint Vincent, un affluent du Scorff, prend sa source sur la commune de Bubry et coule en direction du nord.

|

Paysages

Si Bubry appartient historiquement au Vannetais et plus précisément au Pays Pourlet la commune fait partie géographiquement à l'unité paysagère du plateau de Guémené dans le pays de Cornouaille intérieure[Note 4], et qui correspond à un paysage de bocage à maille élargie. Elle est caractérisée par un plateau ondulé aux vallées parfois très encaissées en raison de la présence d'un réseau hydrographique dense[Note 5], généré par un socle granitique empêchant l'infiltration des eaux en profondeur. Le vallonnement du territoire, marqué par l'alternance de collines et de vallons, donne des vues paysagères principalement fermées, cette fermeture étant renforcée par les bois et les landes, concentrés sur les versants de vallées abandonnées par l'activité agricole, et le réseau bocager constitué de haies bocagères davantage plantées à plat[Note 6]. Ce maillage bocager voué initialement à l'élevage (orientation lait dominant sur des prairies permanentes) est remanié par des agrandissements de parcelle (remembrement pour le développement des cultures fourragères et céréalières). Le paysage s'ouvre parfois sur de grands îlots de parcelles non bocagères (bocage résiduel). Les ambiances paysagères du plateau de Guémené sont aussi marquées par une relative rareté des hommes, disséminés en fermes isolées et petits villages, ou regroupés dans des bourgs ou des villes modestes[2].

Cadre géologique

Le territoire de Bubry est situé dans le domaine centre armoricain marqué par la phase orogénique bretonne de l'orogenèse varisque, au début du Carbonifère inférieur, ou Tournaisien, il y a environ 360 Ma. La collision continentale au cours de l'orogenèse varisque proprement dite se traduit dans le Massif armoricain par un métamorphisme général de basse-moyenne pression, formant les gneiss et micaschistes, par des phases de cisaillement et par une anatexie générant migmatites et granites. Elle se traduit enfin, par la mise en place de nombreux leucogranites à muscovite et biotite intrusifs à travers les schistes cristallins, concomitamment aux cisaillements et à ce métamorphisme[3].

La région est un témoin de la tectonique tangentielle hercynienne, avec le cisaillement sud-armoricain (décrochement dextre selon une orientation cadomienne dont le rejet horizontal atteindrait 500 km[4]). Ce décrochement, appelé aussi « zone broyée sud-armoricaine », forme un couloir de failles hercyniennes courant de la pointe du Raz à la Loire d'orientation NW-SE (N120) et affecte l'anticlinal de Cornouaille. La géologie de la commune est caractérisée par les granitoïdes de collision, post-épaississement du complexe plutonique de Pontivy-Rostrenen et plus précisémnent du massif granitique de Pontivy à deux micas (biotite et muscovite) qui affleure au sud-ouest de l'ensellement micaschisteux de Guémené. Ce massif correspond à des venues leucogranitiques qui s'échappent à partir du Carbonifère de la branche nord du cisaillement sud-armoricain[5]. Ce leucogranite daté de 344 +/- 8 Ma est produit par fusion de métasédiments avec des taux de fusion faibles, les racines de cet ensemble granitique étant allongées dans le secteur distensif lié au fonctionnement senestre de failles conjuguées (N60 W) associées à la direction principale du cisaillement sud-armoricain, postérieurement à l'épaississement crustal (phénomène de relaxation thermique plusieurs dizaines de millions d'années après l'épaississement)[6]. Différents gisements d'uranium sont localisées dans ce granite en raison de minéralisations uranifères ou plombo-uranifères associées à des filons liés à des failles transversales porteuses N20 W et N60 W[Note 7]. Dans le leucogranite, les cristaux de taille homogène donnent la texture équante de la roche gris blanc à grain fin moyen. La paragenèse comprend quartz, orthose-microcline, albite (5-8 % d'anorthose), muscovite, biotite (3-4 % de ce mica noir contenant du fer qui s'oxyde facilement en hydroxyde de fer, limonite prenant une teinte « rouille »), apatite et exceptionnellement cordiérite[7]. Lorsque ce granite est altéré, il est caractérisé par des auréoles de couleur rouille entourant les cristaux de biotite. Lorsque l'altération est plus importante, il présente en surface une couleur marron ocre, les cristaux de biotite désagrégés n'étant plus reconnaissables. Ce leucogranite fournit par altération climatique un horizon oxydé caractérisé par une coloration qui va du jaune au roux[8].

Le massif granitique qui forme la zone centrale de la commune correspond au faciès type du « granite de Guern » à texture grenue, à grain moyen et moyen-fin, assez hétérogène, relativement riche en petites paillettes de biotite, la muscovite étant subordonnée[Note 8].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[9]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[10].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 9]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[13] complétée par des études régionales[14] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pontivy », sur la commune de Pontivy, mise en service en 1968[15] et qui se trouve à 18 km à vol d'oiseau[16] - [Note 12], où la température moyenne annuelle est de 11,4 °C et la hauteur de précipitations de 968,4 mm pour la période 1981-2010[17]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lorient-Lann Bihoue », sur la commune de Quéven, mise en service en 1952 et à 27 km[18], la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[19], à 12 °C pour 1981-2010[20], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[21].

Urbanisme

Typologie

Bubry est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 13] - [22] - [23] - [24]. La commune est en outre hors attraction des villes[25] - [26].

Lieux-dits

La commune compte 229 lieux-dits administratifs répertoriés[27], et qui révèlent certains aspects particuliers de la toponymie bretonne[28].

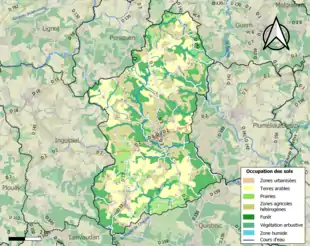

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols détaillée de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 2,8 % | 191 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 27,7 % | 1919 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 10,9 % | 756 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 24,4 % | 1690 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 3,9 % | 267 |

| Forêts de feuillus | 10,7 % | 737 |

| Forêts de conifères | 9,8 % | 676 |

| Forêts mélangées | 9,0 % | 626 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 0,8 % | 56 |

| Source : Corine Land Cover[29] | ||

Risques naturels et technologiques

Le territoire de la commune est exposée à des risques majeurs classés selon la nature matérielle de l'aléa (risques naturels et technologiques) : inondation (par débordement de la Sarre à l’est et du ruisseau de Botconan au sud), tempête, mouvement de terrain (affaissements peu marqués de cavités minières liées à l'exploitation de l'uranium), séisme (sismicité faible). Il est également exposé à des risques technologiques (accueil d'ICPE[Note 14], transport de matières dangereuses), et à un risque particulier, le risque radon (commune classée en catégorie 3 par l'IRSN)[30] - [31].

Le Document d'information communal sur les risques majeurs décrit les mesures de prévention prises par la commune de Bubry pour gérer ces risques (prise en compte dans le plan local d'urbanisme)[1].

Toponymie

|

Attestations anciennes[32].

|

Le nom breton de la commune est Bubri (prononcé [bøˈbɾi]).

L'étymologie du toponyme Bubry est discutée (grammatici certant).

Albert Dauzat penche pour un composé des appellatifs busc, forme dialectale de bois, qu'il croit aussi reconnaître, entre autres, dans Bubertré (Orne) et Buc (Yvelines, de Busco 1159), suivi du breton bri « flanc de montagne »[33], hypothèse également suggérée par Hervé Abalain qui reprend [busco], « bois » et [bri/ bre], mais en lui donnant le sens de « colline »[34], autrement dit « bois sur une éminence ». Ce dernier évoque cependant la possibilité d’un anthroponyme pris absolument dans lequel on reconnaît le thème [bri], « élevé »[34].

Histoire

Protohistoire et Antiquité

L'existence de populations dans la région est attestée dès le Néolithique et l'âge du fer, comme le suggère le lec'h christianisé sur la place de l'église[35].

La commune se trouve sur le tracé de la voie romaine qui relie Rennes à Quimper[Note 15] - [36], et celui d'une voie encore plus ancienne (de) qui relie Carhaix à Locmariaquer[Note 16].

Lors du défrichement d'une lande de Botcalper en 1974, un lingot de cuivre estampillé de l'époque romaine est découvert. Son origine semble être le pays de Galles, ce qui témoigne de l'exportation de ce métal vers les régions armoricaines pauvres en cuivre[37].

La ferme fortifiée de Kerorguen, située à Kerourio sur le bord de la voie antique Baud-Carhaix, est datée de l'époque gallo-romaine d'après les artéfacts trouvés à proximité (poids de tisserand, meule tournante et stèle). Les traces au sol ont révélé une enceinte avec douves profondes et fossés élevés[38].

La situation géographique stratégique du bourg de Bubry, au carrefour des voies reliant Pontivy à Quimperlé et Guémené-sur-Scorff à Hennebont, explique que ce site est occupé par les Bretons dès le VIe siècle[39].

Du Moyen Âge à l'époque moderne

Faute de sources écrites, il est difficile de retracer l'histoire de la commune durant le Moyen Âge.

À l'époque féodale, Bubry dépend de la seigneurie de PontCallec constituée par les ducs de Bretagne pour contrebalancer le pouvoir des Rohan de Guémené-sur-Scorff. Les seigneurs de Bubry ne sont alors que les vassaux du marquis de Pontcallec. Le hameau de Saint-Yves est une trève de Bubry et, selon la tradition locale, passe pour avoir été fondé par les seigneurs de Saint-Nouay propriétaire d'un manoir voisin nommé Kernivinen. Ses fondateurs prétendent même appartenir à la même famille que le bienheureux Yves Hélory de Kermartin. Ils érigent la motte féodale du Vieux Saint-Yves (entourée de douves de seize mètres de longueur et six mètres de profondeur), ancien siège de la seigneurie de Kernivinen, et participent au financement de la chapelle Saint-Yves au XVIe siècle[40].

La seigneurie de Brûlé s'étendait à l'est de la paroisse. Elle a appartenu aux Bruslé, puis aux Chefdubois et enfin aux Botderu. Le château de Brûlé fut édifié au XVe siècle par Jean de Bruslé, puis remanié en 1747 et en 1882. En ruine en 1950, il est démantelé et vendu en partie. Seuls subsistent les piliers du portail, les linteaux des portes et fenêtres ainsi que la corniche qui orne toute la longueur de l'édifice[41]. Le propriétaire du château de Brulé à la veille de la Révolution française était le comte Victor du Botdéru, qui émigrera en Pologne à la faveur des évènements.

L'application de la Constitution civile du clergé pendant la Révolution française entraîne à Bubry une guérilla menée par le prêtre réactionnaire et des épisodes de Chouannerie[42].

Le XIXe siècle

La commune connaît une certaine prospérité au XIXe siècle grâce aux nombreuses scieries et minoteries. Bubry compte seize moulins à la fin du siècle, se posant alors en rival de Guémené-sur-Scorff[39].

En 1867 une épidémie de rougeole provoqua 51 décès à Bubry[43]. Une épidémie de variole sévit à Bubry en 1869, qui fit 150 malades, dont 120 moururent[44].

La Première Guerre mondiale

La liste des morts pour la France de Bubry pendant la Première Guerre mondiale est consultable sur un site Internet[45].

La Seconde Guerre mondiale

L'abbé Le Brazidec, titulaire de la paroisse de Saint-Yves au cours de l'occupation allemande, a relaté ces événements dans son ouvrage « Saint-Yves-la-Vérité, village breton »[46].

La région de Bubry - Quistinic fait partie des premiers maquis dans l'ouest du département. Vers la fin de l'année 1942 et au début de l'année 1943, deux groupes de résistants FTP se constituent dans la région de Bubry : le groupe Vaillant-Couturier, animé par trois militants communistes Émile Le Carrer, dit "Max", Marcel Le Du (dit "Mario") et René Jehanno (dit "Jean") et le groupe Corentin Cariou. Parmi leurs actions, l'attaque de la gendarmerie de Guémené le afin de se procurer des armes et plusieurs sabotages de voies ferrées. Le , huit résistants du groupe Vaillant-Couturier cachés dans une ferme abandonnée à Malguénac sont arrêtés par des gendarmes de la brigade de Pontivy : l'un d'entre eux, André Le Mouel, parvient à s'échapper le lendemain, les sept autres sont condamnés à mort ; cinq (Raymond Guillemot, Joseph Le Mouel, Jean Mahé, Ferdinand Malardé, Jean Robic) sont exécutés le à Vannes, deux voyant leur condamnation à mort commuée, André Le Garrec et André Cojan[47].

Le , des feldgendarmes, épaulés de membres du Bezen Perrot (dont Ange Péresse, originaire de Bubry) et du groupe de Guy Vissault de Coëtlogon (dont Joseph Le Ruyet, originaire de Bubry) arrêtent 17 résistants à Baud, Bubry, Camors et Quistinic[48] ; parmi eux Robert Pourchasse[Note 18] qui travaillait au secrétariat de la mairie de Bubry[49].

Deux membres de la gendarmerie, le gendarme Pierre Mourisset et le lieutenant Jean Jamet, originaire de Lanvénégen, et Mathieu Donnart, sont arrêtés par des feldgendarmes (gendarmerie allemande) à Bubry le . Ils sont ensuite détenus et torturés dans une annexe du lycée de Pontivy. 14 personnes sont fusillés à Bieuzy le (4 jeunes FFI des Côtes-du-Nord, 5 parachutistes SAS, 3 résistants dont Pierre Mourisset et deux personnes non identifiées)[50] ; Jean Jamet et Mathieu Donnart sont fusillés à Pluméliau le en compagnie de 4 autres résistants et de trois parachutistes SAS pour leur participation à la Résistance[51].

Pendant la nuit du 25 au , la Gestapo, aidée de collaborateurs locaux, surprend, grâce à une dénonciation, une réunion du Comité militaire régional des FTP du Morbihan au village de Maneguy Coscodo[Note 19] en Bubry : six résistants sont arrêtés et exécutés immédiatement (deux hommes : Désiré Le Douairon, dit "Alphonse", Georges Le Borgne, dit "Serge" et quatre femmes agentes de liaison : Marie-Anne Gourlay, dite "Dédée", Anne-Marie Mathel, dite "Jeanne", Anne-Marie Robic, dite "Nénette", Marie-Joséphine Kervinio, dite "Martine")[52]. Une stèle de granit est érigée à Keryacunff[Note 20]. en leur mémoire[Note 21].

Plusieurs personnes originaires de Bubry ont été gravement compromises dans la collaboration avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment Ange Péresse[Note 22], Joseph Le Ruyet[Note 23], Hélène Le Ruyet et Job Le Pedellec (ces deux derniers furent tués par des maquisards).

Blasonnement

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Bubry se blasonnent ainsi : Les hermines sont l'emblème de la Bretagne. La croix engrêlée est l'armoirie du lieu-dit Saint-Yves et la clé de Saint-Pierre rappelle qu'il est le patron de Bubry[53]. |

|---|

Politique et administration

Transports en commun

La commune de Bubry est desservie par le réseau CTRL[58] :

| Ligne | 103 | Bubry - Centre ↔ Plouay - Gare routière | |

| Ligne | 104 | Bubry - Centre ↔ Inzinzac-Lochrist - Les forges |

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[59]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[60].

En 2020, la commune comptait 2 289 habitants[Note 24], en diminution de 3,74 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 23,9 %, soit en dessous de la moyenne départementale (31,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 40,0 % la même année, alors qu'il est de 31,3 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 178 hommes pour 1 168 femmes, soit un taux de 50,21 % d'hommes, légèrement supérieur au taux départemental (48,49 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

Les indicateurs de revenus et de fiscalité à Bubry et dans l'ensemble du Morbihan en 2016 sont présentés ci-dessous.

Secteur primaire

Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des exploitations agricoles de Bubry, observées entre 1988 et 2010, soit sur une période de 22 ans[67].

| 1988 | 2000 | 2010 | |

|---|---|---|---|

| Nombre d’exploitations | 168 | 98 | 73 |

| Équivalent Unité de travail annuel (UTA) | 228 | 144 | 127 |

| Surface agricole utile (SAU) (ha) | 3 485 | 3 681 | 3 747 |

| Superficie en terres labourables (ha) | 2 895 | 2 904 | 3 251 |

| Superficie toujours en herbe (ha) | 578 | 774 | 483 |

| Nombre d’exploitations ayant des vaches laitières | 105 | 69 | 48 |

| Vaches laitières (nombre de têtes) | 2 640 | 2 308 | 2 351 |

| Nombre d’exploitations ayant des poulets de chair et coqs | 20 | 13 | 5 |

| Poulets de chair et coqs (nombre de têtes) | 47 946 | 57 113 | 157 600 |

Culture

Pour les ethnologues, la commune de Bubry tient au Pays Pourlet qui a pour capitale Guémené-sur-Scorff : même costume traditionnel, même parler et une rivalité du fait que Guémené était « un fief de la branche cadette des Rohan tandis que Bubry après avoir dépendu de la seigneurie du Kemenet-Héboé a été comprise dans la châtellenie puis le marquisat de Pontcallec »[68].

La ville dispose d'un bagad, créé en 1964 par l'abbé Grouhel, et évoluant en 2e catégorie du championnat national des bagadoù[69].

La ville s'enorgueillit d'accueillir, le deuxième et quatrième mercredi de chaque mois, un marché depuis 400 ans, comme l’indique une pancarte à l’entrée du bourg[70]. La fin des marchés aux bestiaux, le développement des chéquiers et des grandes surfaces ayant accéléré la mort de cette forme de commerce, elle perdure à Bubry mais souffre comme de nombreuses places morbihannaises d'une baisse de fréquentation par les jeunes générations[71].

Lieux et monuments

Monument aux morts

Le monument aux morts, œuvre en bronze sculptée par Gaston-Auguste Schweitzer, est inauguré le 11 novembre 1923.

Un monument[72] dédié au maréchal Louis Franchet d'Espérey et à sa famille se trouve près de l'église paroissiale de Bubry. Celui-ci n'a jamais vécu à Bubry, mais plusieurs membres de sa famille y sont inhumés, notamment son épouse Alice Joséphine Dumaine de la Josserie, son fils Louis François[Note 25] mort pendant la Première Guerre mondiale, sa fille Jacqueline et son gendre, le lieutenant colonel Antoine Macé de Gastines[73].

Le monument aux morts de Bubry.

Le monument aux morts de Bubry. Bubry : stèle à la mémoire de Louis Franchet d'Espérey.

Bubry : stèle à la mémoire de Louis Franchet d'Espérey.

Châteaux & manoirs

- Château de Kernivinen, XIXe siècle ;

- Château du Brûle ; château XVIe siècle détruit ;

- Manoir de Coëtdiquel[Note 26], XVIIe siècle ; colombier construit en 1739, puits et chapelle privée dédiée à sainte Anne[74] ;

- Manoir de Perros, manoir XVIIIe siècle, chapelle détruite ;

- Manoir de Kéraly[Note 27], 1702[75].

Vestiges préhistoriques et antiques

- Le lec'h sur la place de l'église, stèle gauloise de l'âge du fer. Dressée à l'origine sans doute dans une forêt ou une lande des environs, cette pierre de forme circulaire et qui porte neuf petites cupules sommitales, est déplacée à plusieurs reprises. La stèle en granit est rehaussée de deux croix pattées au haut Moyen Âge suite à l'entreprise de christianisation menée par Charlemagne : dans son Admonitio generalis de 789 renouvelé dans l'article 41 du capitulaire des missi dominici mis au point vers l'an 800, l'empereur ordonne la destruction des pierres païennes que vénèrent les populations. Pour ne pas trop les mécontenter, il est accepté que de nombreux menhirs, milliaires et stèles gallo-romaines soient christianisés par l'adjonction d'une croix ou de divers motifs illustrant la nouvelle religion[76] ;

- Menhir de Plomedec.

Église et chapelles

- Église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul, construite de 1804 à 1806[Note 28] ;

- Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette 1855 ;

- Chapelle Saint-Armel 1879 ;

- Chapelle Saint-Hervé 1877 ;

- Chapelle Saint-Tremeur XVIIIe siècle ;

- Chapelle Saint-Yves, construite en 1589 ;

- Chapelle Saint-Clément, chapelle XVIIIe ou XIXe siècle, porte la date 1844 ;

- Chapelle Saint-Guénaël (XVIIIe siècle) à Locolven[Note 29]. Le pardon de Saint-Guénaël y a lieu le quatrième dimanche d'août ;

- Chapelle Sainte-Hélène, chapelle construite en 1737;

- Chapelle Saint- Armel (Jean Luc Le Strat, président du comité).

Fontaines

_3787.JPG.webp)

- La fontaine Sainte-Hélène du XVIIIe siècle, située en contrebas de la chapelle Sainte-Hélène. Considérée comme une fontaine de protection, elle se déverse dans un lavoir, grand bassin rectangulaire utilisé jadis par les lavandières. L'édicule, surmonté de trois flammes dont la centrale est couronnée d'une croix sommitale, est prolongé de murets. Son fronton est orné d'une coquille St-Jacques, ce qui laisse supposer qu'elle se situait sur une des routes du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. La niche surmontant l'arche préservant la source abrite une statue de Sainte Hélène tenant une croix.

Moulins

- Moulin le Bigot

- Moulin Le Stunff

Four

- Un four à pain du XVIIIe siècle est situé à Kerbrient

Curiosités

- La Plomein : de plou (village) et mein (pierre), fontaine du bourg de Bubry XVIIIe siècle). Le nom « plomen » vient du mot « plom » qui signifie aplomb et aussi pompe, fontaine à jet, ce qui est le cas ici.

- Le site archéologique du Vieux-Saint-Yves, vestige d'un ensemble fortifié du Moyen Âge, au sud du bourg.

Personnalités liées à la commune

- Maréchal Louis Franchet d'Espèrey (1856-1942), propriétaire du manoir de Perros, commandant les armées des Balkans pendant la guerre 1914-1918. Un mémorial en son nom est dressé près de l'église. Le cimetière de Bubry abrite un caveau familial avec son épouse, son fils mort à la guerre, sa fille Jacqueline et son gendre, le lieutenant colonel Antoine Macé de Gastines ainsi que certains enfants du couple[77].

- Le résistant André Le Mouel, André Le Garrec et André Cojan[47].

- Les résistants FTP, militants communistes, Émile Le Carrer, dit "Max", Marcel Le Du (dit "Mario") et René Jehanno (dit "Jean").

- Robert Pourchasse, résistant, déporté.

- Les résistants du groupe Vaillant-Couturier, Raymond Guillemot, Joseph Le Mouel, Jean Mahé, Ferdinand Malardé, Jean Robic, condamnés à mort, exécutés le à Vannes[47].

- Les trois membres de la gendarmerie en 1944, le gendarme Pierre Mourisset, le lieutenant Jean Jamet et Mathieu Donnart, arrêtés par des "feldgendarmes" (gendarmerie allemande) à Bubry le , détenus et torturés dans une annexe du lycée de Pontivy. Le premier fusillé à Bieuzy le , les deux autres, fusillés à Pluméliau le pour leur participation à la Résistance.

- Les quatorze victimes du bataillon FTP, à Kerbourden brûlé par les Allemands, (Georges Pardoux, Jean Bellec, Yves Cloirec, Jean Dily, Paul Doussal, René Le Droulot, Eugène Dubois, Pierre-Marie Gicquel, Jean Graignic, Fernande Uzel, dite "Evelyne", et trois inconnus dont seuls des prénoms, peut-être des pseudonymes, sont connus: Fernando, Jean-Claude, dit "Rascasse", Pierrot[78].

- Les sept résistants du Comité militaire régional des FTP du Morbihan, arrêtés et exécutés dans la nuit du 25 au , par la Gestapo, lors d'une réunion à Keryagunff en Bubry, dénoncés par des collaborateurs locaux, deux hommes : Désiré Douaron, dit "Alphonse", Georges Le Borgne, dit "Serge" et quatre femmes, agentes de liaison : Marie-Anne Gourlay, dite "Dédée", Anne-Marie Mathel, dite "Jeanne", Anne-Marie Robic, dite "Nénette", Marie-Joséphine Kervinio, dite "Martine"[52].

- Le chanoine Joseph Le Sourd, recteur de Bubry (1942-1972) pendant la guerre il a empêché les Allemands de détruire le bourg après la mort d'un soldat, en proposant d'être emmené lui-même en représailles (Ordre national du Mérite).

Notes et références

Notes

- Juste au nord du manoir de Keraly et à l'est de Kerantalm.

- Du nom du château de Brûlé, site où le ruisseau se jette dans le Brandifrout.

- Ces affluents font régulièrement l'objet d'opérations de nettoyage qui restaurent l'alternance des mouilles et des radiers favorables à une meilleure oxygénation de l'eau et donc à une meilleure qualité physico chimique, ce qui améliore la restauration des frayères à poissons. Cf « Les affluents du Blavet nettoyés », sur letelegramme.fr,

- Partie occidentale triangulaire du domaine centre armoricain, la Cornouaille intérieure se termine en pointe au niveau de Menez Lokorn, colline située sur le linéament des Montagnes Noires (suite de failles directionnelles hercyniennes, orientées à N70° et commandant cette hauteur granitique), un kilomètre à l'ouest de Locronan. Cf Yann Brekilien (dir.), La Bretagne, Éditions d'Organisation, , p. 40

- Le paysage est ainsi composé d'un vaste « gaufrage » rarement plat. De ce fait, il ne s'appréhende pas en entier, mais par la succession d'innombrables « lieux » formés en creux par les rivières qui animent un réseau hydrographique marqué par l'absence de cours d'eau majeurs qui auraient pu structurer la répartition des zones humides à l’échelle du territoire et faciliter la perception des paysages proches comme lointains.

- Dans ce maillage élargi, les haies bocagères ne sont pas toujours bien connectées entre elles mais cette déconnexion est freinée par les politiques de replantation de haies.

- Des petites exploitations de mines d'uranium à ciel ouvert et en souterrain (percement de puits d'exploration à plus de 100 mètres et de galeries) sont menées de 1956 à 1984 par la SIMURA (société industrielle et minière de l'uranium), possédée par la famille Monpas, de Lignol, avant que les concessions passent dans le giron de la COGEMA. Cf Lucien Barbaroux, « La radioactivité γ naturelle et ses modifications par l'activité miniére uranifère en bretagne méridionale et vendée, France », Environmental Pollution Series B, Chemical and Physical, vol. 9, no 7, , p. 41-69.

- Sa paragénèse comprend du quartz globuleux (36-38 % en petites et moyennes plages engrenées et cataclasées, isolées ou regroupées en îlots holoquartzeux), du feldspath potassique (25-30 % d'orthose en petites et moyennes plages xénomorphes intimement associées à celles de feldspath plagioclase et plus rarement en plages moyennes — 2 × 5 mm — sub-automorphes et présentant éventuellement le macle de Carlsbad ; dans tous les cas, ces plages montrent de fréquentes « bulles » de quartz), du feldspath plagioclase (26-32 % d'albite-oligoclase en petites et moyennes plages xénomorphes ou sub-automorphes — rectangulaires — plus ou moins damouritisées), de la biotite (3-4 % en petites et moyennes paillettes plus ou moins chloritisées, ce qui lui donne des nuances depuis le brun verdâtre jusqu'au violet), de la muscovite (2-3 % généralement en petites et moyennes et plus rarement en grandes paillettes parfois kinkées, c'est-à-dire dotées de bande étroite déterminée par la flexuration du cristal déformé ; au contact du feldspath potassique, elle est aciculaire et disposée en gerbes), rarement de la sillimanite (en fines baguettes regroupées en amas et associées aux micas, ou en aiguilles de type mullite, associées au quartz et à la muscovite) et accessoirement de l’apatite (gros granules, parfois sub-automorphes). cf. BÉCHENNEC F., THIÉBLEMONT D., avec la collaboration de Cocherie A., Mougin B., Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000), feuille Bubry (349), éditions du BRGM, 2011, p. 42

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[11].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[12].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- ICPE dont la concession de mines de Lignol composée de 3 anciens sites d'uranium (Galhaut 48° 00′ 50″ N, 3° 10′ 23″ O, Keryacunff 48° 00′ 07″ N, 3° 10′ 52″ O et Ty Gallen 48° 00′ 14″ N, 3° 11′ 20″ O) et faisant partie des 22 mines d'uranium exploitées par la SIMURA puis la Cogema entre Guern et Le Faouët, de 1956 et 1984. Après l'arrêt de l'exploitation, un dispositif de surveillance inclut une visite annuelle et un compte-rendu à la DRIRE. Cf Lucien Barbaroux, op. cit..

- Un tronçon de cette voie est relevé de Quimperlé à Castennec : ses traces (talus et fossés d'enclos correspondant à des limites parcellaires au sud de Kervalan et au niveau de la chapelle de St-Trémeur, traces archéologiques) reportées sur le fond parcellaire du cadastre napoléonien, permettent de matérialiser un axe constitué de chemins parfois repris par des routes communales (Poulfetan, Lann Justice, Botbonalec) ou départementales (route de Plouay au niveau de Poulgroix). Cf Yvon Autret, « La voie antique de Quimperlé à Castennec (et Gouarec ?) », sur voies-romaines-bretagne.com,

- Cette voie passe par le pont Davy sur le ruisseau du Brûlé, pont de pierre considéré à tort comme gaulois mais indatable à ce jour. Empruntant le GR 341, elle s'observe sur la rive gauche « sous la forme d'une banquette surélevée à la végétation différenciée. Elle gravit la colline sous la forme d'un chemin creux étroit jusqu'à Botfaux puis traverse Locqueltas. C'est à partir de Fetan-Jouan que la départementale la recouvre de nouveau ». Cf Jean-Yves Éveillard, Jean-Paul Éludut, « La voie antique de Carhaix (Finistère) à Locmariaquer (Morbihan). Étude de son tracé et réflexions sur son origine et sa fonction », Aremorica. Études sur l'ouest de la Gaule romaine, no 8, , p. 164-165 (lire en ligne).

- Château de Brûlé ou Bruslé édifié par Jean de Bruslé au XVe siècle.

- Robert Pourchasse, né en 1923 à Bubry, décédé en novembre 2020. Il assurait des missions de liaison pour les Francs-Tireurs et Partisans et leur fournissait des tickets de rationnement ; torturé à Rennes, il est déporté au camp de concentration de Neuengamme dont il revint vivant.

- Maneguy (« lande à Guy »), Mane dérivé de menez désignant une zone élevée ou une zone de lande peu propice à la culture, située plutôt sur une hauteur. Coscodo (« bois anciens ») vient du breton koz et couedo (pluriel de coat désignant un bois).

- Littéralement « village du doux ». Du breton Ker, « hameau, village » et kuñv, « doux, aimable, débonnaire ».

- La stèle est érigée le 21 juillet 1946 sur le lieu-même de leur exécution. En 1982, elle est déplacée à Keryacunff. Chaque année, le dernier dimanche de juillet, une cérémonie commémorative organisée par la municipalité et l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance (Anacr) de Bubry-Quistinic, se déroule au pied de ce monument. Cf Isabelle Soulard, Les femmes de l'ouest sous l'occupation, Geste, , p. 251-252.

- Ange Péresse, dit "Cocal" ou "Carcal", né en 1910 à Bubry, fut l’archétype du nazi breton, un des responsables du Bezen Perrot et indicateur du SD, n’hésitant pas à frapper et torturer les personnes arrêtées suspectées d’être des résistants. Chassé de Bretagne par la défaite des nazis, il fut avec les ultimes combattants de cette unité qui se retrouvèrent à Tübingen, regroupés autour de Célestin Lainé. Il resta en Allemagne, où il vécut pendant de nombreuses années sous une fausse identité, et où il mourut en 1984.

- Joseph Le Ruyet, agent du groupe de Guy Vissault de Coëtlogon, déguisé en résistant, réussit à pénétrer plusieurs maquis, provoquant l'arrestation en novembre 1943 de plusieurs résistants (Jean L'Hours, Le Doaré et Flaud) dans la région de Châteaulin, puis de 17 résistants le à Bubry, Camors, Quistinic et Baud, voir http://www.histoquiz-contemporain.com/Histoquiz/Lesdossiers/LaFrance19391945/pnb/Dossiers.htm, de deux autres (Roger Cotte et Toquet) à Pontivy, de résistants de Penmarch et de deux résistants quimpérois (Monges et Mingant) à Rennes. Instituteur à l'école privée de Bubry et militant de la Bezenn Perrot ; il fut condamné à mort par la cour de justice du Morbihan et fusillé à Rennes le .

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Louis François Franchet d'Espérey, né le à Stenay (Meuse), tué à l'ennemi le à Fleury-devant-Douaumont (Meuse), décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre.

- Lieu-dit qui provient de l'agglutination du breton coet (bois) et iquel (forme évoluée issue du vieux breton iud, « combattant, seigneur », et d'hael, « généreux, magnanime », ayant donné Judicaël et Jézéquel).

- Lieu-dit et patronyme qui provient de l'agglutination de l'appellatif toponymique breton ker et hael qui signifie généreux, magnanime, noble (un des déterminants les plus courants dans les noms de personnes de l'époque du vieux breton).

- « Jusqu'à la Révolution existaient dans le bourg deux églises en ruine, Notre Dame des Neiges et Ste Véronique, dont les pierres servirent à construire une nouvelle église dédiée à St Paul et St Pierre ». Cf Éric Gaumé, « Bubry. L'église paroissiale. Rapport de sauvetage urgent », sur Bibliothèque numérique du service régional de l'archéologie, .

- Nom breton issu de Loc, « lieu consacré », et de l'hagionyme Golven, Évêque de Léon au VIIe siècle. La dénomination Loc qui remplace Lan au XIe siècle traduit les grands défrichements du Moyen Âge central avec la formation de nouveaux villages. cf. Michel Priziac et Michel Mohrt, Bretagne des saints et des croyances, Kidour, , p. 239.

Références

- [PDF]« Rapport de présentation du plan local d'urbanisme », sur bubry.fr, (consulté le )

- Flavie Barray, Laurence Le Du-Blayo, David Gobin, Les paysages de Bretagne, Conseil régional de Bretagne, , p. 12.

- [PDF]Notice explicative de la feuille Lorient (383) à 1/50 000e par Fanch Béchennec, Bernard Hallégouët, Denis Thiéblemont, Isabelle Thinon, avec la collaboration de Alain Cocherie, Catherine Guerrot, Flora Lucassou, BRGM, 2012, p.18

- C. Lorenz, Géologie des pays européens : France, Belgique, Luxembourg, Dunod, , p. 135.

- (en) J. Bernard-Griffiths, J.J. Peucat, S. Sheppart et P. Vidal, « Petrogenesis of Hercynian leucogranites from the southern Armorican Massif : contribution of REE and isotopic (Sr, Nb, Pb and O) geochemical data to the study of source rock characteristics and ages », Earth and Planetary Science Letters, no 74, , p. 235-250.

- Ramon Capdevila, « Les granites varisques du Massif Armoricain », Bull. Soc. géol. minéral. Bretagne, no 7, , p. 48 (lire en ligne).

- Éric Marcoux, « Le massif de Pontivy (Massif armoricain, France) : une association géographique de trois unités leucogranitiques », Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, t. 294, série II, 1982, p. 1097.

- Jacques Debelmas, Géologie de la France, Doin, , p. 122.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Pontivy - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Bubry et Pontivy », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Pontivy - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Bubry et Quéven », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits de Bubry », sur bubry.fr (consulté en ).

- Michel Priziac, Dictionnaire toponymique du Centre-Ouest-Bretagne, Patrimoines Buissonniers,

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- [PDF]« Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Morbihan - Liste des risques par commune », sur morbihan.gouv.fr (consulté le )

- « Rapport présentant les risques affectant la commune », sur l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Résultats concernant « Bubry » », sur la base KerOfis, Office public de la langue bretonne (consulté le ).

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 122a

- Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Éditions Jean-Paul Gisserot, , p. 60 (lire en ligne) .

- Eugène Royer, Nouveau guide des calvaires bretons, Ouest France, , p. 10.

- Patrick Galliou, Carte archéologique de la Gaule. Le Morbihan, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, , p. 93

- Patrick André, « Le lingot de Bubry [Morbihan) et le problème du cuivre en Armorique », Archéologie en Bretagne, no 5, , p. 5-11.

- Carte archéologique de la Gaule. Le Morbihan, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, , p. 93.

- Michèle Bourret, Le patrimoine des communes du Morbihan, Flohic éditions, , p. 673.

- Job Jaffré, Seigneurs & seigneuries du Kemenet Heboé, Dalc'homp Soñj, , p. 255.

- infobretagne, bubry, page consultable : http://www.infobretagne.com/bubry.htm

- Roger Dupuy, De la révolution a la chouannerie. Paysans en Bretagne, 1788-1794, Flammarion, , p. 148.

- Dr Alfred Fouquet, "Compte-rendu des épidémies, des épizooties et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan..", 1867, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6485891h/f18.image.r=Plumelec?rk=364808;4

- Alfred Fouquet, « Compte-rendu des épidémies, des épizooties et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan. », (consulté le )

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=47745

- Louis Le Brazidec, Saint-Yves-la-Vérité, village breton, ses curiosités, son histoire, son maquis, Hennebont, 1947, 211 p.

- http://www.lesamisdelaresistancedumorbihan.com/styled-11/styled-13/page80/index.html

- http://www.histoquiz-contemporain.com/Histoquiz/Lesdossiers/LaFrance19391945/pnb/Dossiers.htm

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/bubry-56310/morbihan-l-ancien-resistant-et-deporte-robert-pourchasse-est-decede-7063042

- https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article194396

- https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article195877

- Memorialgenweb.org - Bubry : stèle commémorative de Keryagunff et http://www.lesamisdelaresistancedumorbihan.com/styled-11/styled-13/page80/index.html

- Michel Froger et Michel Pressensé, Armorial des communes du Morbihan : suivi d'une étude sur l'Hermine bretonne, M. Froger, , p. 27.

- Candidat gaulliste lors des élections législatives de 1967.

- Nécrologie : Roger Bing était maire de Bubry depuis 1989, Le Télégramme, article du 9 septembre 1997.

- « Municipalité. J.-Y. Nicolas, maire honoraire », Le Télégramme, (lire en ligne)

- « Municipales à Bubry. Roger Thomazo est reconduit comme maire », sur Ouest-France, (consulté le ).

- le site de la CTRL

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Bubry (56026) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Morbihan (56) », (consulté le ).

- « Chiffres clés - Revenus et pauvreté des ménages en 2016 à Bubry » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Revenus et pauvreté des ménages en 2016 dans le Morbihan » (consulté le ).

- « Recensement agricole 2010 - Principaux résultats par commune », sur le site « Agreste » du service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (consulté le ).

- Job Jaffré, Seigneurs & seigneuries du Kemenet Heboé, Dalc'homp Soñj, , p. 251.

- « Anniversaire. A Bubry, le bagad Sant-Ewan fêtera ses 50 ans en septembre 2014 », dans Ouest-France, 19 novembre 2013, consulté sur ouest-france.fr le 19 novembre 2013

- « Il était une fois la grande foire d’Août », Journal d'informations municipales, no 59, , p. 16.

- « Les foires sont toujours aussi fréquentées », sur letelegramme.fr, .

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=83039

- André Macé de Gastines, né le à Paris (16e arrondissement), mort des suites de ses blessures à l'hôpital Lannessan d'Hanoï le pendant la Guerre d'Indochine.

- « Manoir, Coëtdiquel (Bubry) », sur patrimoine.bzh (consulté le )

- « Manoir, Kéraly (Bubry) », sur patrimoine.bzh (consulté le )

- Jean Markale, Dolmens et menhirs : la civilisation mégalithique, Éditions Payot & Rivages, , p. 14.

- Philippe Landru, « BUBRY (56) : cimetière », 11 février 2012, sur landrucimetieres.fr

- Lien mort http://www.guilligomarch.com/massacre24071944.pdf

Voir aussi

Articles connexes

- Lorient Agglomération

- Communauté de communes de la région de Plouay (ancienne intercommunalité)

- Liste des communes du Morbihan

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Bubry sur le site de l'Institut géographique national

- Inventaire du patrimoine

_Croix_Saint-Yves_01.JPG.webp)