Camors

Camors [kamɔʁ] est une commune française, située dans le département du Morbihan en région Bretagne.

| Camors | |

La mairie de Camors | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Lorient |

| Intercommunalité | Auray Quiberon Terre Atlantique |

| Maire Mandat |

Claude Jarno 2020-2026 |

| Code postal | 56330 |

| Code commune | 56031 |

| Démographie | |

| Gentilé | Camorien, Camorienne |

| Population municipale |

3 083 hab. (2020 |

| Densité | 83 hab./km2 |

| Population agglomération |

43 981 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 50′ 55″ nord, 2° 59′ 59″ ouest |

| Altitude | 104 m Min. 27 m Max. 137 m |

| Superficie | 37,09 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Camors (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pluvigner |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.camors.fr/ |

Géographie

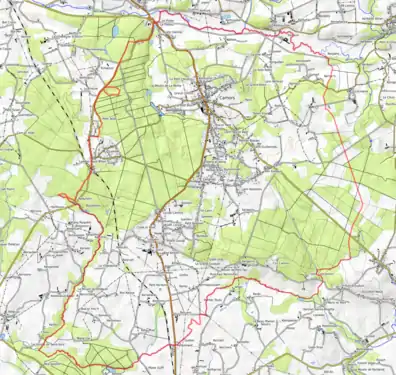

Localisation

La commune fait partie du Canton de Pluvigner, de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique et dépend de l'arrondissement de Lorient. La commune s'étend sur 37,1 km2 et est entourée par les communes de Baud, de Pluvigner et de La Chapelle-Neuve. La commune se trouve à vol d'oiseau à 24 km au sud de Pontivy, à 28 km au nord-ouest de Vannes, à 29 km à l'est-nord-est de Lorient, à 123 km à l'ouest-sud-ouest de Rennes et à 126 km au sud-est de Brest.

Relief et hydrographie

Située à une altitude moyenne de 104 mètres, celle-ci culmine à 137 mètres et est à son point le plus bas de 27 mètres. La rivière l'Ével et la rivière le Tarun sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Camors. Ces deux rivières sont respectivement affluent et sous-affluent du Blavet. De nombreux ruisseaux prennent leurs sources sur la commune. Elle est située pour partie sur le massif des Landes de Lanvaux dont elle constitue l'extrémité occidentale.

|

Les forêts de Camors et de Floranges

La commune de Camors est couverte en grande partie par deux massifs forestiers, la forêt domaniale de Camors et la forêt de Floranges. Avec 1 622 ha de bois[1], le taux de boisement de la commune est de 44 % contre 16,4% pour le département du Morbihan. Le substrat géologique de ces massifs forestiers est presque exclusivement constitué du granite de Lanvaux, à structure gneissique, qui génère des sols à ph acide. Ces forêts ont été achetée par Louis XVI en 1785 pour alimenter les arsenaux de Lorient en bois de marine et sont devenues propriété de l'État lors de la Révolution française.

La forêt de Camors (qui s'étend aussi sur les communes de Pluvigner et Baud), forêt domaniale, située sur un plateau granitique vers 110 mètres d'altitude à l'ouest du bourg de Camors, est vaste de 648 hectares de feuillus, notamment des boisements de chênes, de hêtres (recherchés pour la fabrication des sabots) et de châtaigniers, ainsi que des résineux (pins sylvestres et maritimes, sapins et épicéas). Elle est, ainsi que ses appendices les bois de Coët Fourno, de Quinipily et de Trélécan (qui sont des propriétés privées et appartiennent à la commune voisine de Baud pour les deux premiers cités, et à celle de Pluvigner pour le troisième cité), classée SNIEFF. L'ouragan d'octobre 1987 a détruit 69 hectares de cette forêt[2].

Les habitants de Camors vivaient essentiellement de la forêt. Ils étaient charbonniers, sabotiers, scieurs de long, faiseurs de balais, bûcherons... Il y a eu jusqu'à deux cents bûcherons et quatre-vingt-dix sabotiers. Les scieurs de long étaient souvent aussi laboureurs, travaillant en forêt principalement à la saison morte, vivant dans des loges (cabanons) en forêt ; ce fu par exemple le cas de la famille Le Torriellec dont cinq générations successives au moins pratiquèrent ce métier[3] ; ce métier a disparu en raison de la mécanisation après la Seconde Guerre mondiale.

Jean-Baptiste Ogée écrit en 1778 qu' « il y a dans cette forêt de Camors une espèce de colonie de bûcherons qui, depuis plus de deux cents ans, sont occupés à couper le bois dont on fait une vente tous les quinze jours. Les seigneurs de Quinipily jouissent encore de ce privilège (...) »[4].

La religion et l'autorité civile n'avaient que peu d'emprise sur cette population vivant en forêt. Camors est une des seules communes de France où il reste en 2020 deux scieries et un sabotier. De nos jours encore, l'un des derniers sabotiers de Bretagne est l'entreprise du "Sabot Camorien"[5], fondée par Émilien Simon dans une cabane en bois, et reprise son fils Claude Simon, qui quitta la cabane au bout de 10 ans pour s'agrandir et suivre la demande au vu du succès et de l'évolution du sabot. L'entreprise a été rachetée en 2022 par Jean Boutros[6].

La forêt de Floranges (qui s'étend aussi sur les communes de Pluvigner et La Chapelle-Neuve), également forêt domaniale, est située à l'est du bourg de Camors sur un plateau vers 120 mètres d'altitude ; elle est vaste de 794 hectares et contient des boisements analogues à ceux de la forêt de Camors[7]. C'est également une ZNIEFF[8]. L'ouragan d’octobre 1987 a détruit une partie de cette forêt (275 hectares) qui a été replantée depuis en peuplements mixtes et notamment du chêne rouge d'Amérique. Elle contient aussi l'alignement de menhirs de Kornevec.

Un conte raconté par un cultivateur de Camors et retranscrit en 1899 commence ainsi : « Autrefois à Camors il y avait beaucoup de loups ; pour les prendre on creusait dans les sentiers des fosses profondes, plus larges vers le bas que par le haut et on les recouvrait de branches »[9]. C'est en raison de l'abondance des loups dans le passé que le bagad local a été dénommé Bagad Bleidi Kamorh ("Bagad des Loups de Camors"). Un autre conte raconte l'histoire d'un charbonnier de la forêt de Camors et de deux loups[10] ; un autre celle d'un enfant enlevé par des korrigans (nombreux, disait-on, en forêt de Camors)[11].

Des chasses à courre étaient organisées dans ces deux forêts. L'équipage de chiens courants le plus célèbre fut l'"équipage Goulaine" en 1896-1897, dirigé par le comte Geoffroy de Goulaine, dont le chenil se trouvait au manoir de Kerlagadec en Pluvigner[12].

Morphologie urbaine

La population se répartit majoritairement autour de trois pôles : le bourg, le village de Lambel-Camors et le village de Locoal-Camors.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[13]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[14].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[17] complétée par des études régionales[18] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Moreac », sur la commune de Moréac, mise en service en 1994[19] et qui se trouve à 16 km à vol d'oiseau[20] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12 °C et la hauteur de précipitations de 1 004,6 mm pour la période 1981-2010[21]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lorient-Lann Bihoue », sur la commune de Quéven, mise en service en 1952 et à 32 km[22], la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[23], à 12 °C pour 1981-2010[24], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[25].

Transports

L'ancienne gare de Lambel-Camors (désormais fermée) sur la ligne d'Auray à Pontivy.

L'ancienne gare de Lambel-Camors (désormais fermée) sur la ligne d'Auray à Pontivy.

Urbanisme

Typologie

Camors est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [26] - [27] - [28]. Elle appartient à l'unité urbaine de Camors, une unité urbaine monocommunale[29] de 3 030 habitants en 2017, constituant une ville isolée[30] - [31]. La commune est en outre hors attraction des villes[32] - [33].

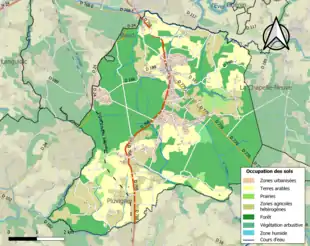

Occupation des sols

L'occupation des sols simplifiée de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est la suivante : forêts (48,2 %), terres arables (23,2 %), zones agricoles hétérogènes (16,5 %), zones urbanisées (7,2 %), prairies (4,1 %), végétation arbustive ou herbacée (0,7 %)[34]. Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols détaillée de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de cette même base.

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 7,2 % | 267 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 23,2 % | 862 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 4,1 % | 152 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 16,3 % | 604 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 0,2 % | 8 |

| Forêts de feuillus | 16,5 % | 610 |

| Forêts de conifères | 18,3 % | 678 |

| Forêts mélangées | 13,5 % | 501 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 0,7 % | 26 |

| Source : Corine Land Cover[35] | ||

L'occupation des sols de la commune met en évidence la prédominance de la forêt sur les espaces agricoles. Celle-ci occupe près de la moitié de la surface communale. Elle est constituée pour moitié de feuillus et pour moitié de conifères. Camors appartient en effet à la région naturelle des Landes de Lanvaux. Cette région était autrefois occupée par des landes mais celles-ci ont été remplacées par des plantations de résineux à partir de 1950[36].

Toponymie

Le nom de la localité est mentionné sous les formes Camor en 1204 ; Kemorz en 1228[37].

De [car / ker], « hameau, village » et [mourz] en vannetais, « humide, bourbeux »[37]. Mais le site Internet de la commune donne une autre explication : le nom proviendrait de Conomor, appelé aussi Comorre[38].

Le nom breton de la commune est Kamorzh[37].

Le nom du hameau de Locoal-Camors proviendrait du breton lok qui signifie « ermitage » et de saint Goal[39], Gudwal (en), Gwal, Gurval, Gutual ou encore Gault, un ermite breton[40] qui aurait vécu une partie de sa vie dans la lagune d'Etel (donnant son nom à Locoal-Mendon), puis dans la forêt de Camors où il serait décédé[41].

Histoire

Préhistoire

De nombreux monuments mégalithiques se trouvent dans la commune, principalement en forêt de Camors[42].

Antiquité

Les vestiges d'un camp romain ont été découverts en 1969[42]

Le château

Au lieu-dit la motte ou Porh Hoet Er Saleu subsistent les vestiges d'une ancienne installation médiévale. Ceux-ci se situent sur une langue de terre qui s'avance, protégé sur trois de ses côtés par de petits cours d'eau, sur le rebord du plateau occupé par le bois, en contrebas de la pente qui aboutit de nos jours à l'étang du moulin de la Motte. Le nom du lieu-dit peut être vu comme une référence à une motte féodale.

François-Marie Délandre écrit en 1847 que de faibles vestiges y existaient alors encore, notamment un fossé assez profond pour que ses extrémités se remplissent d'eau en période de crue. Il précise aussi que ces ruines étaient alors nommées en breton Porh-Houet-er-Sâleu ("Cour du Bois des Salles") et que le mot sâleu est un ancien mot celtique signifiant "château" ou "manoir"[43].

Des fouilles débutées en 2017 attestent de la présence en ce lieu d'un ancien éperon barré[44] - [45].

Une tradition rapporte que le château de Conomor ait été situé à cet endroit dans la forêt de Camors, mais plusieurs autres emplacements sont aussi évoqués .

Les autres faits du Moyen Âge

La paroisse de Camors est née tardivement (date inconnue) et a été constituée d'une partie du territoire de Baud et d'une autre partie appartenant jusque-là à Pluvigner. Selon la tradition, l'église paroissiale initiale aurait été située dans le vllage de Coscamors [Coz-Camors], dont la toponymie est révélatrice (coz signifie "vieux" en breton). Selon Joseph-Marie Le Mené, on y trouvait encore en 1891 une pâture dénommé "le jardin du recteur" et un champ appelé "le vieux cimetière"[46]

Le premier seigneur connu de Camors est Sylveste de Kamor [Quemorz], qui en 1204 est cité comme témoin d'une donation faite par Alain IV de Rohan à l'abbaye de Bon-Repos. Le « Alain de Quemorz [Alain de Camors], écuyer, fils d'Henry de Quemorz, écuyer, mort, donne en pur et perpétuel héritage et aumône à Jouffroy [Geoffroy] de Rohan, clerc, fils de noble Alain, vicomte de Rohan, chevalier, et à ses héritiers et à ses successeurs et à ceux qui cause lui auront, tout le gentil fief que lui, Alain de Quemors, avait dans les paroisses de Plemelin [ Plumelin] et de Quemors [Camors] , au diocèse de Vannes ». Après la mort de Geoffroy de Rohan, ces biens revinrent aux vicomtes de Rohan[47].

Selon un aveu de 1471, Camors était, au sein de la Vicomté de Rohan, une des 46 paroisses ou trèves de la seigneurie proprement dite de Rohan[48]. En 1524 le vicomte Jacques de Rohan céda la châtellenie de Camors à Guy XVI de Laval qui fut par la suite vendue en 1560 à René d'Arradon.

Au XIVe siècle la seigneurie de Camors appartenait à Briant de Lannion qui, lors de la Guerre de succession de Bretagne, prit le parti de Jean de Montfort contre Charles de Blois et participa à la bataille d'Auray. La seigneurie de Camors resta aux mains de la famille de Lannion jusqu'au mariage le de Félicité-Sophie de Lannion avec le duc de La Rochefoucauld-Liancourt[49].

D'autres seigneuries existaient à Camors : Bocudello, Kermapoussert, Kervergant, Locoal (qui appartenait à la famille Saint-Pezran), Penrane et Trémelin[47].

Il y avait autrefois en Camors une petite trève connue sous le nom de Locoal[50].

Temps modernes

Dans l'église paroissiale Saint-Sané de Camors, construite en 1640, se trouvait le tombeau du comte Claude de Lannion, décédé le . Ce tombeau fut détruit lors de la Révolution française.

_Basilique_Notre-Dame-du-Roncier_Baie_11-1.jpg.webp)

En novembre 1727 trois enfants de Camors, « âgés de huit, six et douze ans » selon le procès-verbal, furent pris de convulsions et poussèrent des cris comparables à des aboiements et tombant parfois évanouis[51] ; ces crises étaient quotidiennes. Leur père les emmena alors le au pardon de Notre-Dame-du-Roncier à Josselin et, après avoir fait le tour du sanctuaire en procession et bu l'eau de la fontaine, les enfants guérirent. Une verrière de l'église de Josselin représente la guérison des enfants et Notre-Dame-du-Roncier devint célèbre par la suite pour la guérison des "aboyeuses", des femmes frappées par un mal similaire à celui des enfants de Camors, mal que l'on suppose être l'épilepsie[52].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Camors en 1778 :

« Camors ; à l'entrée de la forêt de son nom ; à 6 lieues au Nord-Ouest de Vannes , son évêché ; à 22 lieues de Rennes ; et à 4 lieues deux tiers de Hennebont, sa subdélégation et son ressort. Cette paroisse à titre de baronnie : on y compte 2 000 communiants[Note 6]. La cure est à l'alternative. Outre la forêt de Camors, qui occupe une grande partie de ce territoire, on y voit encore des landes fort étendues ; de sorte que les productions des terres cultivées suffisent à peine aux besoins des habitants qui languissent dans la misère, tandis qu'ils vivraient dans l'aisance s'ils étaient plus actifs et plus laborieux[53]. »

Révolution française

En juin 1795 le bourg de Camors, qui était contrôlé par des bandes royalistes, fut repris par les troupes républicaines[50].

En 1800, des chouans entrèrent à nouveau dans Camors : « Les insurgés, profitant de l'instant où les habitants de la commune de Camors étaient occupés de leurs travaux champêtres, s'introduisirent dans le chef-lieu, et y coupèrent l'arbre de la liberté. Ceux-ci, de suite, en replantèrent un nouveau. Quelques jours après, les brigands plus nombreux, forcèrent à quitter leurs habitations les citoyens de Camors, qui se réfugièrent à Baud où, depuis, ils ont concouru à la défense de ce poste important. Le général en chef voulant récompenser cet acte de républicanisme (...) déclare que les communes de Camors et de Baud sont exemptes de toute espèce de réquisitions frappées ou à frapper »[54].

Le XIXe siècle

Dans le cadre de la Cinquième Chouannerie, le deux détachements de la garnison de Baud du 43e régiment de grenadiers firent une battue dans la forêt de Floranges et rencntrèrent près du village de Coëtquennec des chouans ; ils tuèrent leur chef, Josselin, conscrit réfractaire « redouté dans le pays [qui] empêchait depuis longtemps les déserteurs des environs de Pluvigner de se soumettre », et arrêtèrent un second réfractaire Guillaume-Marie Pierre, conduit à la prison de Vannes[55]. Le des gendarmes de la brigade de Camors arrêtèrent deux réfractaires, les nommés Denis et Gullarmo, qui, conduits le lendemain sous escorte de quatre gendarmes et de cinq hommes du 13e léger à Locminé, mais le détachement fut attaqué à une lieue et demie de Baud par une soixantaine d'hommes armés de fusils qui libérèrent les deux prisonniers, tuèrent un gendarme et en blessèrent deux autres[56]. Vers la fin du mois d'avril 1836 « des individus masqués parcourent depuis quelques jours la commune de Camors et les communes environnantes ; ils commettent des vols nombreux, et menacent d'incendier ceux des habitants qui les dénonceraient ou chercheraient à les connaître. La crainte qu'inspire ces malfaiteurs est telle qu'aucun habitant n'a encore osé parler »[57].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Camors en 1843 :

« Camors (sous l'invocation de saint Sané, natif d'Irlande), commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom, aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Kergal, Langroas, Kerpeunru, Coëtganquis, Kerbras, Kernasquellec, Kergo, Quénécan, Kergoguil, Tallan, le Roscoet, Kerniel. Superficie totale 3 704 hectares 88 ares, dont (...) terres labour ables 744 ha, prés et pâturages 210 ha, bois 311 ha, vergers et jardins 83 ha, Landes et incultes 1 113 ha, étangs 3 ha (...). Il y avait autrefois en Camors une petite trève sous le nom de Locoal et la chapelle de Saint-Gobrien. L'une et l'autre sont encore desservies par le clergé de Camors. L'église paroissiale renferme le tombeau du comte de Lannion[Note 7] (...). La forêt de Camors, qui appartient à l'État, figure pour 1 138 ha 27 ares. (...) Près du village de Langroas il y a un groupe de 4 peulvens [ menhirs]; et l'on remarque un barrow [ tumulus ] de 12 à 13 m de hauteur, près du village de Tallen. Il se fait des exportations considérables de bois de construction pour Vannes, Lorient, Hennebont, etc.. (...) Il y a foire le 8 mai, le premier vendredi de juin, les 23 et 24 du même mois (assemblée ou pardon ce dernier jour) ; enfin le 7 septembre. Géologie : schiste micacé} ; toute la forêt de Camors est sur granite ; en quelques points on trouve du fer oxidé [oxydé] limoneux. Il y a au village de Kerniel une ardoisière abandonnée. On parle le breton[50]. »

En décembre 1851 un incendie ravagea à nouveau la forêt de Camors[58].

La ligne de chemin de fer d'Auray à Napoléonville (Pontivy) fut inaugurée le : « Nous entrons dans la forêt de Camors. Voici des taillis, des bois de pins et des futaies de grands chênes séculaires qui semblent s'animer à note approche. La vitesse du train nous les fait apparaître dansant une ronde fantastique. Avant même de quitter la forêt nous suivons une pente assez sensible qui nous mène à la station de Baud et qui aboutit à l'Evel, très près de l'endroit où cette rivière fait sa jonction avec le Blavet »[59].

Une épidémie de dysenterie fit 136 malades (dont 21 moururent) à Camors en 1876. Le docteur Alfred Fouquet explique la propagation de la maladie par les conditions de vie déplorables des habitants de la région qui « ne prennent absolument aucun soin, soit de leur propreté, soit de celle de leurs maisons. Ils jettent les selles des malades devant leur porte et parfois les vident dans la maison même, au milieu des cochons et des poulets, au milieu desquels ils grouillent. (...) Ils se refusent d'ailleurs à prendre aucun médicament »[60].

En 1883 le curé de l'île d'Houat, condamné dans une affaire de vente de spiritueux, fut déplacé par l'évêque de Vannes et nommé à Camors. Le journal La Lanterne ironise, écrivant : « Nous ne félécitons pas les habitants de Camors »[61].

Le cimetière de Camors, qui entourait l'église, fut déplacé aux environs de 1880 et remplacé par une place. Un lec'h qui se trouvait dans le muret l'entourant, formé d'un monolithe quadrangulaire d'un mètre de haut, plus large à sa base et se terminant par un tenon et surmonté par un chapeau ovale d'un mètre de long et 0,75 m de large, ayant à sa surface un dessin de croix potencée, qui gisait à terre, furent sauvés de la destruction par le curé de Camors, l'abbé Lavenot, aussi archéologue. ; ce monument fut restauré en 1912[62].

Louis de Caters fait en 1895 une description assez sinistre des environs de Camors : « La forêt de Camors est à une trentaine de kilomètres de Vannes (...). Des landes immenses, désertes, lamentables, s'étendent, couvertes parfois de hauts genêts épineux, de grises bruyères, pendant des lieues, jusqu'aux premiers arbres de cette forêt de Camors qui, clairsemée à son orée, va bientôt s'épaississant ; immense oasis (...) sur lesquelles, de loin en loin, quelque moulin agité ses bras perdus, comme un appel suprême et désespéré dans la tourmente du vent »[63].

Le tracé du chemin d'intérêt commun no 89, reliant Camors à La Chapelle-Neuve est aprouvé en 1899 par le Conseil général du Morbihan : « le nouveau tracé doit rapprocher les bourgs de Camors et La Chapelle-Neuve, et desservir les terres plus riches et plus fertiles de la vallée du Tarun »[64].

La halte ferroviaire de Lambel-Camors ouvre le ; elle a l'inconvénient d'être éloignée du bourg de Camors.

La Belle Époque

La forêt de Camors (dessin publié en 1904).

La forêt de Camors (dessin publié en 1904).

Le une tentative d'inventaire des biens d'église échoua à Camors : « Lundi, à huit heures du matin, le percepteur de Pluvigner, accompagné de quatre gendarmes, est arivé devant l'église de Camors. Le tocsin sonnait et 200 personnes attendaient le fonctionnaire sur la place. 250 fidèles se trouvaient enfermés dans l'église. Le percepteur était escorté par le maire. Voyant la porte de l'église fermée, et personne ne lui répondant, il fit demi-tour sous l'aplaudissement des assistants »[65].

Un grave incendie survint dans le bourg de Camors le , détruisant deux maisons et des quantités importantes de paille et de foin[66].

Un décret du Président de la République en date du attribue à la commune de Camors, « à défaut de bureau de bienfaisance, les biens ayant appartnu à la fabrique de l'église de Camors, actuellement placés sous séquestre »[67].

En 1913 un conseiller d'arrondissement, Boulaire, signale que les voies de garage de la gare de Lambel - Camors sont tout à fait insuffisantes « en raison du transit important des bois de pins provenant de la forêt de Camors et demande l'extension de ces voies »[68].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Camors porte les noms de 141 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : un est décédé au Maroc (Raphaël Allano), quatre sont décédés sur le sol belge, trois en Serbie alors qu'ils faisaient partie de l'Armée française d'Orient, trois alors qu'ils étaient prisonniers de guerre en Allemagne ; tous les autres sont décédés sur le sol français[69].

François Bihouis, né en 1878 à Camors, soldat au 88e régiment d'infanterie territoriale fut fusillé pour l'exemple le à Maizy (Aisne) pour « voies de fait », ayant blessé un sous-lieutenant[70].

L'Entre-deux-guerres

Le monument aux morts de Camors fut inauguré le [71]. Il est l'œuvre du sculpteur Louis-Henri Nicot et la statue du poilu est en bronze[72].

Le centre de Camors (rue de la Mairie) vers 1920 (carte postale).

Le centre de Camors (rue de la Mairie) vers 1920 (carte postale). Camors : la rue de La Chapelle-Neuve vers 1920 (carte postale).

Camors : la rue de La Chapelle-Neuve vers 1920 (carte postale).

Le un décret du Président de la République autorise la commune de Camors, qui en avait fait la demande lors d'une délibération de son conseil municipal en date du , à emprunter la somme de 63 500 francs destinée à une subvention à la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans en vue de la création d'une voie supplémentaire et d'une cour de débord [stockage] à la halte de Lambel - Camors[73].

Dans la nuit du 27 au quatre fermes du village de Kerniel furent détruites par un incendie. Les pompiers de Baud parvinrent toutefois à empêcher la destruction complète du village[74].

À Camors il y avait, en 1936, 77 sabotiers pour 623 foyers. C'est dans la forêt de Camors qu'auraient survécu les dernières huttes de sabotiers de Bretagne[75].

La Seconde Guerre mondiale

Après l'armistice du 22 juin 1940 qui entérine la défaite de la France face à l'Allemagne nazie et après l'opération Barbarossa qui voit l'Allemagne attaquer l'URSS, la cellule communiste de Camors, qui avait été dissoute, se restructure clandestinement, de même que celles d'Auray et de Quiberon, afin de mener des actions de propagande et de sabotage. Plusieurs de ses militants rejoignent les rangs des mouvements de résistance Libération-Nord et Front national, puis l'ORA à partir de février 1944, pour mener des actions de guérilla contre l'Occupant nazi à partir des Landes de Lanvaux.En avril 1944 un groupe de sous-officiers allemands attablés dans un café de Camors fut attaqué à la grenade[76].

Le , des feldgendarmes, épaulés de membres du Bezen Perrot (dont Ange Péresse, originaire de Bubry) et du groupe de Guy Vissault de Coëtlogon (dont Joseph Le Ruyet, originaire de Bubry) arrêtent 17 résistants à Baud, Bubry, Camors et Quistinic[77].

Le monument aux morts de Camors porte les noms de 37 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles des résistants comme Pierre Le Frapper[78] (mort à Houilles le ), Joseph Jan (mort au camp de concentration de Mauthausen le ) et Julien Le Guennec (mort le dans le même camp de concentration), Pierre Le Bot[79] (fusillé par les Allemands dans le bois de Botsegalo le ) et Joachim Robert (tué à l'ennemi lors des combats de la Poche de Saint-Nazaire le à Marzan) ; Jean Le Loroux, lieutenant de vaisseau sur le croiseur Primauguet, est mort lors de l'attaque américaine de Casablanca (Maroc), dans le cadre de l'opération Torch, le [69].

En juillet 1945 un boulanger de Camors, membre du Parti national breton et accusé d'être un collaborateur, fut condamné à 5 ans d'indignité nationale[80].

L'après Seconde Guerre mondiale

En 1945 l'élection comme maire du communiste Marcel Allanic par un tissu dense de soutiens au Parti communiste français dans cette commune rurale qui compte alors une section du parti communiste, un cercle local de l'UJFP (Union des jeunes filles patriotes) et un syndicat CGT des ouvriers forestiers[81].

Camors disposait d'une usine de mise en boîte d'haricots verts. Une usine de production de légumes déshydratés ferma à Camors en janvier 1947[82].

La gare de Lambel - Camors ferme en 1949 pour le trafic voyageurs et totalement à la fin du XXe siècle.

Un soldat (Roger Penhoet) originaire de Camors est mort pour la France lors de la Guerre d'Algérie[69].

Le XXIe siècle

En 2019 le conseil municipal de Camors donne, à l'unanimité, un avis défavorable à la demande d’installation, projetée par Auray Quiberon Terre Atlantique[83], de six éoliennes sur le territoire de la commune[84].

Blasonnement

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Camors se blasonnent ainsi : |

|---|

Politique et administration

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[89]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[90].

En 2020, la commune comptait 3 083 habitants[Note 16], en augmentation de 3,56 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 31,7 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (31,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 28,1 % la même année, alors qu'il est de 31,3 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 519 hommes pour 1 529 femmes, soit un taux de 50,16 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,51 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

Les indicateurs de revenus et de fiscalité à Camors et dans l'ensemble du Morbihan en 2016 sont présentés ci-dessous.

Sports

- La ronde des korrigans, un critérium de cyclisme se déroule à Camors depuis 1961 fin juillet, il regroupe des coureurs élites et amateurs.

- Le cyclo cross du Petit Bois se déroule également à Camors fin décembre, il regroupe des coureurs élites et amateurs. En 1987, il a accueilli les championnats de France de cyclo-cross. En 2024, il accueillera de nouveau les Championnats de France.

Lieux et monuments

Monuments religieux

- L'église paroissiale Saint-Sané, dédiée à saint Sané, date de 1640, mais a subi de nombreux remaniements depuis ; elle est issue de la fusion de deux chapelles (d'où ses deux clochetons opposés), les pierres de l'ancienne chapelle Sainte-Suzanne ayant servi à construire la sacristie. Son retable de la chapelle sud montre la scène de la décollation de saint Jean-Baptiste avec un réalisme impressionnant.

- La chapelle Saint-Goal, dédiée à saint Goal, datait du XIVe siècle : elle aurait été construite à l'emplacement du dernier ermitage de ce saint, décédé à cet endroit le , mais elle a été reconstruite au XVIIIe siècle.

La chapelle Saint-Goal vers 1920 (carte postale).

La chapelle Saint-Goal vers 1920 (carte postale).

- La chapelle Saint-Gobrien, dédiée à saint Gobrien : elle date du XIVe siècle, mais a été remaniée au XVIe siècle ; elles de forme rectangulaire ; son pardon est organisé le premier dimanche de septembre.

- Le chêne Bé-er-Sant ("Tombe du Saint") en forêt de Floranges : selon la tradition un officier républicain aurait été tué à cet endroit par des chouans, bien qu'il ait hissé le drapeau blanc. Il a été considéré par la suite comme un saint par la dévotion populaire et des chaussures notamment y sont déposéees afin de lui demander une grâce particulière[97].

Autres monuments et sites naturels

- La Forêt de Camors présente sur 650 hectares.

- La forêt domaniale de Floranges.

- L’étang et le site du Petit bois, en forêt de Camors, dédié dédiés à la détente, aux loisirs et aux sports.

- Les mégalithes de la forêt : alignements de Cornevec, allée couverte de Lann-et-Vein, menhir Bras et menhir Bihan (appelés aussi menhirs de l'Étoile et classés monuments historiques depuis 1934), tumulus de la ligne du Crénan, menhir de l'Armoirie, menhir du Roch Hir à Kerguelene, menhir de la Croix-Blanche, dolmen à Kermachelle, tertres tumulaires à Coz-Camors, menhir à Kerpenru et à Coët er Gankis[98].

Alignement de Kornevec.

Alignement de Kornevec. L'allée couverte de Lann-et-Vein.

L'allée couverte de Lann-et-Vein. Les menhirs de l'Étoile.

Les menhirs de l'Étoile. Menhir de Men Vraz.

Menhir de Men Vraz. Menhir de Lambel.

Menhir de Lambel.

- La motte féodale de Tourel-Tallen.

- Les arboretums qui sont des collections d’arbres rares de certaines régions, plantés dans le but de conserver des espèces.

- L’atelier de Claude Simon, dernier sabotier du Morbihan[99].

- Le circuit de l’eau en forêt de Camors (11 km). De nombreuses fontaines y sont dispersées, dont celle du Drolo.

- La gare de Lambel - Camors construite en 1898 - sur la ligne d'Auray à Pontivy.

Personnalités liées à la commune

- Famille de Lannion.

- Jean-Marie Goasmat, coureur cycliste, y est né.

- Jean Markale, écrivain, poète, conteur et conférencier, y a vécu et y est enterré.

- Maryse Le Gallo, marathonienne.

- Joséphine Le Tutour, mannequin née à Camors en 1995[100].

- Claude Simon, sabotier depuis 1982.

Culture

- Bagad Bleidi Kamorh (Les loups de Camors en breton) : bagad créé en 1956 à l'initiative de l'abbé Le Porh, vicaire de la paroisse. Ses statuts sont officiellement déposés le (au début les filles n'étaient pas acceptées). Dans la décennie 1970 les répétitions ont lieu dans un local en forêt de Camors. En 2016 le bagad accède à la 2e catégorie[101]. La nouvelle bannière inaugurée en 2022 représente un loup entouré de bombardes[102].

- Bibliothèque municipale Jean-Markale.

- Association Le Chant de la Terre : développement de la musique classique en milieu rural.

Enseignement

Camors compte deux écoles. :

- école Les Lutins,

- école Saint-Joseph.

Accès

Le bourg de Camors est situé au croisement de la route départementale 768 (ancienne RN 168), axe Quiberon - Dinard et de la route départementale 769 (ancienne route nationale 779), axe Vannes - Camors).

La commune est aussi traversée par la ligne de chemin de fer d'Auray à Pontivy. La gare de Lambel-Camors est une ancienne halte sur cette ligne, désormais uniquement desservie lors de trajets touristiques l'été. Elle a été ouverte au public le 29 juin 1898, et a connu une activité voyageur jusqu'en 1949. L'activité marchandise (transport de bois de mine, pomme à cidre, engrais) a cessé en 1973. L'histoire de cette halte met en avant la détermination des élus de Camors qui auront bataillé à l'époque pendant 35 ans (6 août 1862/juillet 1897) pour permettre sa construction et ainsi permettre l'expédition du bois au départ de Lambel, et non plus de Baud ou de Pluvigner. La ligne Auray-Pontivy ouverte le 18 décembre 1864 permit un développement sans précédent des communes desservies par les trains de la compagnie des chemins de fer d'Orléans.

Jumelages

Crucișor (Roumanie) depuis 2000.

Crucișor (Roumanie) depuis 2000. Brynmawr (Pays de Galles) depuis 2004.

Brynmawr (Pays de Galles) depuis 2004.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[15].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[16].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Personnes en âge de communier.

- Claude de Lannion, né en 1624 à Arradon, décédé le au château de Quinipily en Baud, capitaine de l'arrière-ban, gouverneur de Vannes et d'Auray, gouverneur de Lannion en 1660, chevalier de l'Ordre du Roi, inhumé dans l'église de Camors.

- Mathurin Le Faucheux, né le au bourg de Camors, décédé le à Toul-er-Rest en Camors.

- Nicolas Le Moigno, né le à Camors, décédé le à Camors.

- François Le Pallec, né le à Camors, décédé le à Camors.

- Jean Pierre Le Houëzec, né le à Camors, décédé le au Grand Christo en Camors.

- Mathurin Dréano, né le à Kergal en Camors, décédé le au Grand Christo en Camors.

- Joseph Le Gallo, né le à Camors, décédé le à Camors.

- Joachim Giquel, né le à Camors.

- Joseph Marie Le Moigno, né le à Langroix en Camors.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Camors sur le site France, le trésor des régions, Roger Brunet

- « FORET DE CAMORS ET DE COËT FOURNO - BOIS DE QUINIPILY - BOIS DE TRELECAN » (consulté le ).

- « Joseph Le Torriellec » (consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne).

- « Au Sabot Camorien.Sabotiers à Camors » (consulté le ).

- « Camors, un espace naturel privilégié dans le sud du Morbihan » (consulté le ).

- « Forêt domaniale de Floranges » (consulté le ).

- « ZNIEFF 530006032. FORET DE FLORANGES » (consulté le ).

- « Le sonneur de biniou et le loup », Revue des traditions populaires, , page 19 (lire en ligne, consulté le ).

- Abbé Lavenot (curé de Camors), « Le charbonnier et les deux loups », Revue des traditions populaires, , p. 144 et 145 (lire en ligne, consulté le ).

- Auteur non précisé, « L'enfant enlevé par les korrigans », Revue des traditions populaires, , p. 318 et 319 (lire en ligne, consulté le ).

- « Équipage Goulaine », sur memoiredesequipages.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Moreac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Camors et Moréac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Moreac - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Camors et Quéven », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Camors », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole ; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- « Le pays de Pontivy est constitué de 4 unités paysagères » (consulté le )

- Hervé Abalain - 2000 - Noms de lieux bretons - éditions Jean-Paul Gisserot - Page 61.

- « L'origine de Camors », sur camors.fr (consulté le ).

- Michel Priziac, Michel Mohrt, Kidour - 2002, Bretagne des saints et des croyances, page 227.

- « Saint Goal », sur Nominis (consulté le ).

- Arthur Le Moyne de La Borderie, Histoire de Bretagne : Saint-Goal dans la lagune d'Etel, vol. 1, Rennes, J. Plihon et L. Hommais, (lire en ligne), pages 493 à 496.

- « Vestiges gallo-romains dans la forêt de Camors », Le Monde, 289 août 1969.

- François-Marie Cayot Délandre, Le Morbihan. Son histoire et ses monuments, Les éditions du Bastion, 1847 (réédition 1990), page 200.

- « Camors. De jeunes archéologues font des fouilles en forêt », Ouest France, 20 juillet 2017.

- « La Motte. Les fouilles s'ouvrent au public », Le Télégramme, 19 juillet 2017.

- Joseph-Marie Le Mené, Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Imprimerie de Galles, .

- « Étymologie et histoire de Camors », sur info.bretagne.com (consulté le ).

- Théodore Derome, « De l'usement de Rohan ou du domaine congéable », Revue critique de législation et de jurisprudence, , p. 257-258 (lire en ligne, consulté le ).

- « François De La Rochefoucauld, duc d'Estissac », dans Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles, Histoire généalogique et héraldique des pairs de France : des grands dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la maison de France, vol. VIII, , 378 p. [détail de l’édition] (lire en ligne).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Rennes, Molliex, (lire en ligne), page 135.

- André Nervin, « Les aboyeuses de Josselin », L'Écho du merveilleux :, , p. 31 et 32 (lire en ligne, consulté le ).

- « Verrière à personnages de la baie 11 : Guérison des enfants de Camors, basilique Notre-Dame-du-Roncier (Josselin) », sur patrimoine.bzh, (consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 1, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), pages 141 et 142.

- « Armée de l'Ouest », Journal de Toulouse, ou l'Observateur : par une société de républicains, (lire en ligne, consulté le ).

- « Sans titre », Journal des débats politiques et littéraires, (lire en ligne, consulté le ).

- « On lit dans Le Breton, de Nantes », Journal des débats politiques et littéraires, (lire en ligne, consulté le ).

- « On lit dans le Journal de Maine-et-Loire du 25 avril », Journal des débats politiques et littéraires, (lire en ligne, consulté le ).

- « On lit dans l'Abeille de Lorient du 15 décembre », Journal des débats politiques et littéraires, (lire en ligne, consulté le ).

- B. (non précisé), « Inauguration de la ligne d'Auray à Napoléonville chemin de fer d'Orléans, dimanche 18 décembre 1864 : compte rendu extrait du "Journal de Vannes" du 24 décembre 1864 », Journal de Vannes, , page 2 (lire en ligne, consulté le ).

- Docteur Alfred Fouquet, « Compte-rendu des épidémies, des épizooties et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan. », (consulté le ).

- Non précisé, « Un prêtre mannezingue », Journal La Lanterne, (lire en ligne, consulté le ).

- « Le lech de Camors », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- Louis de Caters, Le lion de Camors : épisode des guerres de la chouannerie, 1795-1804, (lire en ligne), pages 3 et 4.

- Chemin d'intérêt commun n° 89, Rapports du Préfet et délibérations du Conseil général / Conseil général du Morbihan, , pages 44 et 45 (lire en ligne).

- « Les inventaires des biens d'église. À Camors », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- « Camors. Violent incendie », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- « Décret du Prséident de la République », Journal officiel de la République française. Lois et décrets, , page 5392 (lire en ligne, consulté le ).

- « Lorient. Conseil d'arrondissement », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- Memorialgenweb.org - Camors : monument aux morts

- Anne Lessard, « 14-18. 51 fusillés bretons et toujours pas de réhabilitation », sur Le Telegramme, (consulté le ).

- « Camors. Inauguration du monument aux morts », Journal L'Ouest-Éclair, 8 novembe 1924 (lire en ligne, consulté le ).

- « Les monuments aux morts sculptés en France : Morbihan. Camors », sur monumentauxmorts.fr (consulté le ).

- « Décret du Président de la République », Journal officiel de la République française. Lois et décrets, , page 9799 (lire en ligne, consulté le ).

- « Un village détruit par un incendie », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- Sylvie Le Menn-Pellada, "Sabotiers des forêts de Bretagne", Le Télégramme éditions, 1997, (ISBN 2909292231).

- https://www.cairn.info/revue-strategique-2012-2-page-47.htm.

- « HistoQuiz/Le Parti National Breton dans le Morbihan », sur histoquiz-contemporain.com (consulté le ).

- « LE FRAPPER Pierre, Marie », sur maitron.fr (consulté le ).

- « LE BOT Pierre, Marie », sur maitron.fr (consulté le ).

- « Camors », L'Espoir du Morbihan : organe régional du Parti communiste français, (lire en ligne, consulté le ).

- C. Rivière, « Les maires du Morbihan (1929-1959) », OpenEdition Journals, (lire en ligne, consulté le ).

- « Camors. La vérité sur la fermeture de l'usine », L'Espoir du Morbihan : organe régional du Parti communiste français, (lire en ligne, consulté le ).

- Stéphanie Le Bail, « Les élus d’Aqta déplorent d’avoir été mis « hors jeu » du débat sur les éoliennes », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « Camors. Avis défavorable pour le parc d’éoliennes », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- Notice LE GOFF Noël par François Prigent, version mise en ligne le 10 avril 2011, dernière modification le 10 avril 2011

- Notice JARNO Pierre par François Prigent, version mise en ligne le 27 août 2010, dernière modification le 23 octobre 2020

- « Nécrologie. Pierre Jarno maire honoraire de Camors : Une personnalité importante et originale de la vie politique morbihannaise vient de disparaître avec le décès de Pierre Jarno, maire honoraire de Camors, survenu samedi à Ploemeur, dans sa 91e année. », Le Télégramme, (lire en ligne).

- « Claude Jarno en place pour une deuxième mandature à Camors », La Gazette du Centre Morbihan, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Camors (56031) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Morbihan (56) », (consulté le ).

- « Chiffres clés - Revenus et pauvreté des ménages en 2016 à Camors » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Revenus et pauvreté des ménages en 2016 dans le Morbihan » (consulté le ).

- « Camors. Pourquoi des dizaines de paires de chaussures sont entassées dans la forêt Floranges », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Les Mégalithes et le Menhir de l'étoile en forêts de Camors et Floranges », sur morbihan.com (consulté le ).

- À Camors, Claude Simon est sabotier depuis 30 ans, Ouest-France, 14 février 2012.

- Joséphine Le Tutour, Grazia.

- « Bagad Bleidi Kamorh », sur bagad.camors.free.fr (consulté le ).

- « La nouvelle bannière du Bleidi Kamorh dévoilée au cours de la répétition publique du bagad à Camors », sur letelegramme.fr, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Suzanne Le Rouzic, Les forêts domaniales de Camors, Floranges et Lanvaux, Le Faouët, Liv'Éditions, 2010 (ISBN 978-2-8449-7175-3)

- Louis de Caters, Le Lion de Camors, Épisode des guerres de la Chouannerie 1795-1804, Gravures de Girardet, Editiions Delagrave, 1895

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Camors

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Camors sur le site de l'Institut géographique national