Pluméliau

Pluméliau [plymeljo] est une ancienne commune française située dans le département du Morbihan, en région Bretagne. Elle a fusionné avec Bieuzy en 2019 au sein de Pluméliau-Bieuzy.

| Pluméliau | |

La chapelle Saint-Nicolas-des-Eaux. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Pontivy |

| Intercommunalité | Centre Morbihan Communauté |

| Code postal | 56930 |

| Code commune | 56173 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plumélois, Pluméloise |

| Population | 3 624 hab. (2016 |

| Densité | 54 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 57′ 30″ nord, 2° 58′ 20″ ouest |

| Altitude | Min. 33 m Max. 152 m |

| Superficie | 67,72 km2 |

| Élections | |

| Départementales | Pontivy |

| Historique | |

| Fusion | |

| Commune(s) d'intégration | Pluméliau-Bieuzy |

| Localisation | |

Géographie

Localisation

Relief et géologie

Les altitudes au sein du finage communal sont les plus élevées dans la partie sud (158 mètres au niveau de l'échangeur de la D 768 desservant Pluméliau à partir du sud, et 155 mètres près de Trivelin) ; elles s'abaissent jusqu'à 29 mètres dans la vallée du Blavet et jusqu'à 59 mètres dans celle du Frémeur. Le bourg est entre 110 et 120 mètres d'altitude. L'ensemble du territoire communal est très vallonné et certains escarpements assez marqués, notamment le long de la vallée du Blavet qui coule, encaissé souvent d'une cinquantaine de mètres, voire plus, par rapport au plateau avoisinant ; son versant est souvent pour cette raison resté boisé. L'escarpement le plus remarquable est celui de la rive concave du Blavet, à hauteur du méandre de Castennec, très pentu et haut de près de 80 mètres ; la rive concave du méandre de Kerroc'h, situé plus en amont, est aussi très pentue, présentant un dénivelé d'une soixantaine de mètres.

Hydrographie

Pluméliau est limité à l'ouest par le Le Blavet, qui séparait Pluméliau de la commune de Saint-Bieuzy avant leur fusion, notamment au niveau du méandre de Castennec et au nord-ouest par le ruisseau de Poulfanc, affluent de rive gauche du Blavet, qui fait limite avec Saint-Thuriau ; au sud-ouest un autre très modeste affluent de rive gauche, le ruisseau de Saint-Thuriau [il s'agit d'un autre Saint-Thuriau, un hameau de la commune de Saint-Barthélemy] sépare Pluméliau de Saint-Barthélemy. Le Blavet coule à 52 mètres à son entrée sur le territoire communal et à 37 mètres à sa sortie de la commune.

Le Blavet en amont de Saint-Nicolas-des-Eaux.

Le Blavet en amont de Saint-Nicolas-des-Eaux. Le Blavet et son chemin de halage, devenu voie verte, au niveau de l'écluse de Guern.

Le Blavet et son chemin de halage, devenu voie verte, au niveau de l'écluse de Guern. Le pont du Strat franchissant le Blavet sur la igne ferroviaire d'Auray à Pontivy et le chemin de halage devenu une voie verte.

Le pont du Strat franchissant le Blavet sur la igne ferroviaire d'Auray à Pontivy et le chemin de halage devenu une voie verte.

Au sud-est l'Ével, affluent de rive gauche du Blavet (mais qui conflue avec celui-ci nettement plus en aval) fait un temps limite avec la commune de Remungol, de même que son propre affluent, le Frémeur, dont le bassin de réception, qui comprend plusieurs petits cours d'eau dont le ruisseau de Kerjégu, se trouve dans la commune est et sud-est du finage de Pluméliau. Au nord-est, c'est le ruisseau de Kergouët, autre affluent de rive droite de l'Ével, qui forme limite avec Remungol.

Paysages et habitat

Pluméliau présente traditionnellement un paysage agraire de bocage avec un habitat dispersé en hameaux et fermes isolées ; les principaux hameaux sont Saint-Nicolas-des-Eaux, Port-Arthur, Cosquer, Goahlan, Kermaniec, Kerninio, du Pont, Talvern, Sarrouet et Talhouet (liste non exhaustive). Des lotissements ont été construits autour du bourg depuis la décennie 1960, ainsi qu'autour des hameaux de Saint-Thomas, de Kerbrégent, Chapeau Rouge, de Tavern-Nénez et de Saint-Nicolas-des-Eaux, mais, éloignée des grandes villes (la proximité de Pontivy expliquant toutefois la périurbanisation autour du bourg et des hameaux proches de celui-ci), la commune a pour l'essentiel été préservée de la rurbanisation, conservant un aspect principalement rural.

La vallée du Blavet est inhabitée, à l'exception du hameau de Saint-Nicolas-des-Eaux et des maisons éclusières.

Transports

La commune est traversée par la D 768 (ancienne Route nationale 168) qui vient de Baud (où un échangeur la relie à la voie expresse RN 24 en direction de Lorient) et est elle-même aménagée en partie en voie expresse, même si cet aménagement s'arrête avant Pontivy. Cette route passe à l'ouest du bourg, desservi par la D 1 qui vient de Locminé et Remungol, traverse le Blavet à Saint-Nicolas-des-Eaux, et continue son tracé en direction de Bieuzy et Guern.

La ligne ferroviaire d'Auray à Pontivy, mise en service en 1864, traverse la commune de part et d'autre du méandre de Castennec en longeant plus ou moins la vallée du Blavet et en passant par Saint-Nicolas-des-Eaux ; la commune était desservie par la Gare de Saint-Nicolas-des-Eaux, fermée depuis 1949 pour le service voyageurs et à la fin du XXe siècle pour le trafic marchandises.

Le Blavet canalisé (à partir de 1827) reste ouvert à la navigation[1]. Mais l'escarpement des rives (des falaises abruptes d'une trentaine de mètres le plus souvent) font qu'il n'a pas suscité le développement économique et notamment touristique espéré, sauf à Saint-Nicolas-des-Eaux où un port fluvial à vocation touristique de modeste importance a été aménagé. Neuf des ving-trois écluses du Blavet se trouvent sur le territoire de Pluméliau (d'amont vers l'aval : Le Divit, Rimaison, Kerbecher, Le Guern, Saint-Nicolas, la Couarde, Gamblen, Moulin Neuf et Boternau).

Le Blavet à Saint-Nicolas-des-Eaux.

Le Blavet à Saint-Nicolas-des-Eaux. Blavet : le méandre de Castennec ; vue vers l'amont depuis le chemin de halage côté Pluméliau (à droite sur la photographie).

Blavet : le méandre de Castennec ; vue vers l'amont depuis le chemin de halage côté Pluméliau (à droite sur la photographie). Le Blavet à Pluméliau-Bieuzy juste en amont de l'écluse de la Couarde.

Le Blavet à Pluméliau-Bieuzy juste en amont de l'écluse de la Couarde.

La maison éclusière de la Couarde.

La maison éclusière de la Couarde.

Toponymie

Le nom de la localité est mentionné sous les formes Ploemelieu en 1427 ; Ploemeliau en 1448 ; Ploemilliau en 1464 ; Plomeliau en 1477 ; Plomelliau en 1481 ; Ploemiliau en 1513 ; Plumeliau en 1536[2].

Pluméliau, Pluniav en breton, se décompose en Plou (la terre, la paroisse, le terroir) et Meliav, saint ou, plus probablement, chef breton semi-légendaire.

Histoire

Antiquité

Aucune preuve archéologique n'est venue à ce jour attester le séjour des Celtes sur le territoire de la commune. De la présence des Romains subsistent des tronçons de la voie romaine passant par Kermaniec, Tyavel et Kerninio en venant de Castennec (en Bieuzy) ; elle venait de Darioritum (Vannes) et se dirigeait vers Vorgium (Carhaix).

Moyen Âge

Les Bretons prirent possession de la région au VIe siècle et y introduisent leur langue et leurs coutumes. Un de leurs chefs sera élevé à la sainteté et verra son culte se développer à travers la Bretagne et aura un sanctuaire à sa dévotion à Pluméliau. Il s'agit de saint Miliau connu aujourd'hui sous la graphie de saint Méliau, comte de Cornouaille, assassiné en 531.

Pluméliau était autrefois une paroisse remontant au VIe siècle à l'époque de saint Méliau et comprenant l'actuelle commune de Pluméliau avec sa Trève de Saint-Nicolas-des-Eaux, Remungol, Moustoir-Remungol, elle était rattachée au doyenné de Porhoët.

Au Xe siècle, la Bretagne est envahie par les Normands qui ravagèrent tout sur leur passage

En 1120, l'abbaye Saint-Florent de Saumur, reçoit de Hervé, fils de Jagu, les terres de Saint-Nicolas-des-Eaux, ainsi que le tiers de sa dîme, la dîme de la vigne, du verger et du marché de Pluméliau, un moulin avec sa terre entourée d'eau de l'assentiment de son épouse, dame Orguen. Il ne fut pas le seul donateur puisqu'un fils d'Audren, prénommé Eudon offrit aux religieux, une parcelle du cimetière. Les deux donateurs autorisant les moines à prélever dans leur bois, autant qu'il leur faudra pour construire les bâtiments du prieuré, le logis de l'abbé et le bois nécessaire au chauffage et au fonctionnement du four à pain, exception faîte des bois du Plessis et de Bannalec-des-Fez. Ils y ajoutèrent des pâturages, taillis et pailles. Don fait au cloître du prieuré Saint-Martin de Josselin[3] en présence de Pierre de Gualon, évêque de Léon, les moines Anger et Brient, religieux de Saint-Florent de Saumur, maître Arscoët de Noyal. L'évêque de Vannes : Morvan, l'archidiacre Raoul, le chapitre de Vannes et les prêtres de Pluméliau, Guinguen et Rialen concèdent le soin des âmes et les droits casuels au même moment pour la fondation de ce prieuré, à la dite abbaye.

La principale seigneurie de Pluméliau était celle des Kerveno, connue dès le XIIIe siècle, réunie en 1572 avec les seigneuries de Baud et de Menéguen pour former la baronnie de Baud-Kerveno, érigée en marquisat de Baud-Kerveno en 1624[4] ; ce marquisat passa en 1734 aux mains de la famille de Lambilly. Mais la seigneurie de Rimaison, située en Bieuzy, possédait aussi de nombreuses terres dans la paroisse de Pluméliau.

Selon un aveu de 1471, Pluméliau était, au sein de la Vicomté de Rohan, une des 46 paroisses ou trèves de la seigneurie proprement dite de Rohan[5].

Époque moderne

Au mois de janvier 1608, la terre fut si gelée que les bêtes et les hommes ne pouvaient marcher sur le sol[6].

La paroisse de Pluméliau, dont dépendait la trève de Saint-Nicolas-des-Eaux (sa chapelle était à la fois tréviale et prieurale), était un des meilleurs bénéfices du diocèse, rapportant par exemple en 1619 un revenu annuel de 1 200 livres à son recteur (alors Jean Gentil, aumônier de l'évêque de Vannes), principalement grâce aux dîmes prélevées à la 33e gerbe dans cette paroisse fort étendue. L'église paroissiale fut reconstruite en 1696[7].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Pluméliau en 1778 :

« Pluméliau ; sur une hauteur ; à 8 lieues au Nord-Nord-Ouest de Vannes, son Évêché ; à 21 lieues de Rennes ; et à 3 lieues de Pontivi, sa subdélégation. Cette paroisse ressortit à Ploërmel et compte 3 500 communiants[Note 1], y compris ceux de Saint-Nicolas-des-Eaux, sa trève. La cure est à l'alternative. La haute justice de Talavern s'exerce à Saint-Nicodème. Ce territoire, bordé à l'est par la rivière d'Évelle [Ével], et à l'ouest par celle du Blavet, est encore coupé de ruisseaux qui arrosent et fertilisent les prairies qui sont sur leurs bords. On y voit, en outre, des terres bien cultivées, des arbres fruitiers, des landes très étendues et le bois de Queue, qui peut avoir deux lieues de circuit : ce bois servait jadis de retraite à des troupes de voleurs qui infestaient ce canton[8]. »

Juste avant la Révolution, Pluméliau était, avec Pontivy, Locminé et Plouguernével, une des quatre paroisses du futur arrondissement de Pontivy disposant d'une école. Celle-ci avait deux maîtres ecclésiastiques et environ 50 élèves. On n'y enseignait qu'à lire et à écrire. Une fondation pieuse en payait les frais[9].

Révolution française

Yves Le Mercier[Note 2] fut recteur de Pluméliau de 1771 à sa mort en 1791 ; il fut remplacé par un recteur constitutionnel, François Robo[7]. « La population l'accueillit fort mal. L'assermenté accusa naturellement les prêtres insermentés de Pluméliau de lui causer ces embarras sans cesse renaissants ». Le le conseil municipal de Pluméliau demanda l'éloignement du clergé réfractaire (4 prêtres : Le Turnier, Talmon, Morvan, Busson et un clerc tonsuré, Le Clainche) ; menacés d'être enfermés à la citadelle de Port-Louis, ils se cachèrent et disparurent. Le une pétition signée par « quarante des principaux habitants de Pluméliau, au nom de la majeure partie de leurs concitoyens, protestèrent », demandant en vain le rappel des prêtres réfractaires. Le des soldats trouvèrent Le Turnier[Note 3] et le tuèrent dans la lande de Saint-Hilaire près de la croix de Boternau, à proximité de la chapelle de Saint-Hilaire[10] dont il avait été le desservant[11].

Le , une foule de paysans attaqua les patriotes dans le bourg de Pluméliau et un détachement de la garde nationale de Pontivy est battu par des paysans insurgés[12] ; une vingtaine de soldats républicains furent massacrés.

Un des prêtres réfractaires de la commune fut tué par des soldats en 1796.

En 1799 des bandes royalistes, formées en bonne partie d'hommes de Pluméliau, Grand-Champ, Pluvigner, Plumergat, etc.. formèrent un rassemblement de 5 à 6 000 hommes[13]. Le le bataillon chouan de Pluméliau (dépendant de l'Armée catholique et royale), commandé par Julien Guillôme[Note 4], dit "Le Grand Alexandre"[14], et Mathurin Le Sergent[Note 5], participa, aux côtes des hommes de Bignan commandés par Guillemot, à une attaque contre les Bleus à Locminé[15].

Le XIXe siècle

Le cinq chouans armés furent vus dans le bourg de Moustoir-Remungol. Le lendemain is se réunirent à Naizin au nombre de quinze et tirèrent plusieurs coups de fusil. Le Courrier du Midi écrit que « l'inquiétude renaît dans les campagnes, où les réfractaires et les anciens chouans reparaissent de nouveau (...) ; on assure que Guillemot les dirige dans le nord du département du Morbihan ». Le même journal écrit que « les chouans commencent à reparaître dans [le] département ; il y a peu de jours, dix-neuf hommes, armés de fusils, pistolets et poignards, ont parcouru le bourg de Saint-Nicolas, près le Blavet. Au bâtiment de l'éclusier, ils ont forcé le sieur Templier de leur remettre son fusil à deux coups »[16].

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Pluméliau en 1845 :

« Pluméliau : commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom, y compris sa trève Saint-Nicolas-des-Eaux ; aujourd'hui succursale ; chef-lieu de perception ; brigade de gendarmerie temporaire au bourg ; autre brigade à Saint-Nicolas-des-Eaux. (...) Villages principaux : Kergaoloret, Pennaut, Bodion, Keridro, Kervrchaut, Taluern, le Nénez, Kerbesquer, Saint-Nicodème, Saint-Nicolas, Guettas, le Campler, Kergoual, Kermorivin, Saint-Hilaire, Kerobio, Talverne, Kervéno, Kernisquen, Kerscouard, la Ferrière, Kermonserch, Kergouet, Kerbriguen, Saint-Thomas, Grainfay, Kerhervé, Kerivalain, le Sarrehouet, Kervihan, Kerhalué, Saint-Claude, Rue maison [Rimaison]. Superficie totale : 6 671 hectares dont (...) terres labourables 2 637 ha, prés et pâturages 606 ha, bois 325 ha, châtaigneraies 15 ha, vergers et jardins 124 ha, marais 5 ha, landes et incultes 2 867 ha, étangs 9 ha (...). Moulins de Kerhello, de Guervand, de Pascouet, de Kerjégu, de Locquéro, de la Boulaye, de Kergouet, de Kerbellec, du Run ; à eau. Écluses sur le canal de Nantes à Brest [erreur, sur le Blavet], de Boternaut, de Kerbesquer, de Rue maison [Rimaison], du Divid. (...) Pluméliau est encore couvert de vastes landes qui se développent sur un grand plateau à l'ouest de la route [de Baud à Pontivy]. Ces landes sembleraient pourtant susceptibles de culture. La partie est du territoire est assez bien cultivée ; cependant le seigle et l'avoine sont presque les seules céréales qu'on y récolte (...). Il y a foire à Saint-Nicolas-des-Eaux le 19 mars, le 1er vendredi d'avril, le 11 mai, le 20 juillet ; le premier samedi d'août à Saint-Nicodème ; enfin à Pluméliau le 6 novembre.Géologie : schiste talqueux. On parle le breton[17]. »

Ces mêmes auteurs décrivent aussi le pardon de Saint-Nicodème, qui se tenait le premier samedi d'août et était alors très fréquenté : « Les laboureurs y conduisent leurs bestiaux, pour les garantir des maladies et obtenir de bonnes récoltes. Ces animaux, ornés de guirlandes et de rubans, sont conduits processionnellement au son des tambours et des fifres. Quelques-uns sont offerts en don à la chapelle, et vendus aux enchères ; ils s'élèvent à un très haut prix , parce que leur présence dans les étables est réputée un gage de bonheur ». Ils indiquent aussi que « la canalisation du Blavet n'a pas encore rendu à cette commune les services qu'elle était en droit d'espérer ; la raison en est dans les difficultés qu'offrent les abords du chemin de halage »[17].

Lors des élections législatives de 1876 « de nombreux témoins ont déposé qu'à Pluméliau, à Cléguérec, à Moustoir-Ac, à Baud, à Séglien, à Locuon, à Naizin, à Noyal-Pontivy, et dans un grand nombre d'autres communes, les curés et les vicaires se tenaient, le jour du scrutin, à la porte des sections de vote, surveillaient les bulletins, déchiraient ceux de M. Cadoret, forçaient les électeurs à prendre ceux de M. de Mun, et les conduisaient voter »[18].

En 1878 à Pluméliau des enseignants laïcs remplacèrent des enseignants congréganistes des Frères de Ploërmel[19] à la suite « depuis de longs mois, des bruits persistants de mauvais traitements infligés par des congréganistes (...) à des enfants confiés à leurs soins » ; ces enseignants furent suspendus par le préfet du Morbihan et remplacés, à la demande du conseil municipal de Pluméliau, par des laïcs[20].

Lors des élections législatives du (élections refaites après l'annulation du résultat du scrutin du ), les deux candidats principaux dans la première circonscription de Pontivy étaient le comte de Lanjuinais, antidreyfusard (lequel fut élu député) et le docteur Langlais, dreyfusard, un rapport sur les opérations électorales indique que « dans une région où les idées religieuses sont restées très vivaces, où l'autorité du clergé s'est maintenue très puissante sur des populations ignorantes et superstitieuses, l'action des recteurs, dans la bataillé électorale, (...) s'est exercée avec vigueur (...) ». À Pluméliau une quinzaine d'életeurs ont dénoncé l'action du clergé paroissial; par exemple le l'abbé Craignaud déclare au milieu de son sermon : « Je vous le dis, du haut de cette chaire de vérité, mois, membre de l'Église catholique, si vous ne votez pas bien, vous serez damnés ». Le jour de l'élection des scènes de violence se déroulèrent, notamment à Pluméliau « dont se sont rendus coupables les agents et les électeurs du comte de Lanjuinais »[21].

La Belle Époque

Victimes de leur remplacement par des machines à battre lors des moissons, des journaliers de Pluméliau se mirent en grève en 1901, menaçant de briser les machines et piller les champs. Le journal Le Temps écrit : « La situation des journaliers de Pluméliau est des plus précaires. Ils gagnent un franc par jour et sont nourris ; le salaire des femmes est de 50 centimes, plus la nourriture. Ils habitent des chaumières construites en planches, en terre, quelquefois même avec des branchages entrelacés. Ils se nourrissent de lait caillé , de bouillie d'avoine, de pommes de terre »[22].

Un sonneur de Pluméliau devint célèbre pour avoir participé à l'Exposition universelle de 1900 à Paris[23].

Un rapport de gendarmerie de écrit : « Toute la population de Pluméliau, sauf une dizaine de personnes, ne parle que le breton et de tout temps les prédications se font en breton »[24].

Le journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest écrit le que l'inventaire des biens d'église n'a pu avoir lieu à Pluméliau[25].

Une école publique fut inaugurée à Pluméliau en septembre 1913[26].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Pluméliau, inauguré le et œuvre du sculpteur Henri Gouzien[Note 6] , porte les noms de 283 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale[27].

L'Entre-deux-guerres

Le monument aux morts de Pluméliau fut inauguré le dimanche [28].

Pluméliau : l'église paroissiale Saint-Meliau vers 1920 (carte postale).

Pluméliau : l'église paroissiale Saint-Meliau vers 1920 (carte postale). La rue principale de Pluméliau vers 1920 (carte postale).

La rue principale de Pluméliau vers 1920 (carte postale). La rue de la Mairie et la chapelle de la Congrégation vers 1920 (carte postale).

La rue de la Mairie et la chapelle de la Congrégation vers 1920 (carte postale). Le monument aux morts de Pluméliau vers 1925 (carte postale).

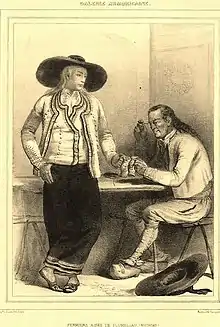

Le monument aux morts de Pluméliau vers 1925 (carte postale). Femme de Plumeliau (image d'une collection enfantine, vers 1920).

Femme de Plumeliau (image d'une collection enfantine, vers 1920).

Le Nouvelliste du Morbihan décrit une grande noce[Note 7] organisée à Pluméliau le : « Après la cérémonie religieuse, quelques danses furent exécutées dans le bourg, ; ensuite le cortège se rendit, étape par étape, escorté de 600 invités, jusqu'au Corronc, distant de 6 km du bourg. Dix rangées de tables furent dressées sous la grande galerie. Après avoir bien mangé et bien bu, les invités, au son des fameux binious et bombardes de Pluméliau, dansèrent dans un "rond" imposant. Nombreuses furent les barriques de cidre et de vin qui désaltérèrent les gens de la noce. (...) Le lendemain on pouvait compter encore 300 personnes à table (...) »[29].

Deux sonneurs de Pluméliau, l'un de biniou, l'autre de bombarde, en 1928 (Le Nouvelliste du Morbihan).

Deux sonneurs de Pluméliau, l'un de biniou, l'autre de bombarde, en 1928 (Le Nouvelliste du Morbihan). Danses bretonnes lors d'un mariage à Kerfourn en Pluméliau en 1928 (Le Nouvelliste du Morbihan).

Danses bretonnes lors d'un mariage à Kerfourn en Pluméliau en 1928 (Le Nouvelliste du Morbihan). Repas de noces à Pluméliau en 1928 (Le Nouvelliste du Morbihan).

Repas de noces à Pluméliau en 1928 (Le Nouvelliste du Morbihan). Un repas de mariage (600 invités) à Pluméliau en 1928 (Le Nouvelliste du Morbihan).

Un repas de mariage (600 invités) à Pluméliau en 1928 (Le Nouvelliste du Morbihan).

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Pluméliau porte les noms de 41 personnes mortes pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale[27]. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 1940, des avions de la RAF lâchèrent 7 bombes visant la papeterie des bords du Blavet à Saint-Rivalain (en Melrand) et des bombes tombèrent dans des champs à Pluméliau sans faire de victimes[30].

Dès l'été 1943, Pluméliau fut un centre actif de résistance contre les Allemands. Le Jean Kessler et Maurice Devillers[31], deux résistants FTPF sont abattus par les Allemands près de l'étang de La Boulaye alors qu'ils tentaient de s'enfuir après avoir combattu[32].

Le , des maquisards FTPF de Pluméliau tuèrent une quinzaine de soldats allemands et cosaques en bénéficiant de l'effet de surprise. Ils perdirent toutefois un homme lors de ce combat : Eugène Le Mézo[33].

Le , des troupes cosaques abattent François Hémon et Henri Lancelot[34] au lieu-dit le Rhun[32].

Le , des résistants appartenant à trois sections (90 hommes) de la 4e compagnie FTPF du Morbihan (devenu le 5e Bataillon FFI du Morbihan), commandées par le capitaine Bernard (Alphonse Le Cunff) sont encerclées par des troupes allemandes (300 soldats) autour des lieux-dits Kervernen, Kergant et Kerhudé[35]. Le combat est particulièrement sanglant et pendant ces combats, 36 résistants sont tués et 25 faits prisonniers[36], emprisonnés et torturés à Locminé dans les sous-sols de l'école des filles avant d'être pour la plupart exécutés à Colpo au lieu-dit Botsegalo où se trouve une stèle érigée en leur mémoire[32]. Le , en représailles, la ferme du Rodu est brûlée par les Allemands. La commune est libérée le .

Neuf résistants (Jacques Brouiller, Gustave Clero, Charles Flament, Jean Jamet (lieutenant de gendarmerie originaire de Lanvénégen), Mathieu Donnart (ingénieur, chef de l'Armée Secrète dans le Finistère), François Le Mouée, François Loscun, René Philippeau, Georges Willard), sont fusillés à Pluméliau le [37].

Un monument situé à l'entrée de Saint-Nicolas-des-Eaux honore la mémoire des résistants tués lors des combats de Kervernen ou fusillés à Colpo. Le général De Gaulle vint à Pluméliau présider l'inauguration du monument élevé à la mémoire des martyrs de la Résistance[38].

La guerre d'Indochine

Le monument aux morts de Pluméliau porte les noms de deux soldats morts pour la France pendant la Guerre d'Indochine : Jean Doré, chevalier de la Légion d'honneur; décoré de la Croix de guerre et de la Médaille de la Résistance, mort des suites de ses blessures le à Hanoï, et Jean Le Roy, tué à l'ennemi le lors de la Bataille de Diên Biên Phu[27].

Le XXIe siècle

La commune fusionne avec la commune de Bieuzy au sein de la commune nouvelle de Pluméliau-Bieuzy le [39].

Politique et administration

Religieuse

Civile sous l'Ancien Régime

- Seigneurie de Kerveno: (« D'azur à dix étoiles d'argent, 4, 3, 2, 1 » la plus importante de la paroisse.

- Seigneurie de Bod-er-Béren ;

- Seigneurie de Kerascoët ;

- Seigneurie de Kerguh ;

- Seigneurie de Kersparlec ;

- Seigneurie de Kerven ;

- Seigneurie Saint-Thomas ;

- Seigneurie de Sarrouet ;

- Seigneurie de Talvern.

Liste des maires

La création de la commune nouvelle de Pluméliau-Bieuzy entraîne la disparition du poste de maire de Pluméliau.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[45]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[46].

En 2016, la commune comptait 3 624 habitants[Note 18], en augmentation de 0,47 % par rapport à 2010 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Patrimoine naturel

- L'intersection du 48e parallèle nord et du 3e méridien à l'ouest de Greenwich se trouve sur le territoire de la commune (voir aussi le Degree Confluence Project).

Patrimoine religieux

Au début du XXe siècle Pluméliau comptait 12 églises et chapelles[49].

- Église Saint-Méliau(église paroissiale XVIIe siècle, XIXe siècle et XXe siècle) ; construite en 1691, elle fut réaménagée par Léon Henry en 1861 : une reconstruction est amorcée en 1941, mais l'église est détruite en 1942 et refaite après la Seconde Guerre mondiale (travaux achevés en 1949)[50].

- Prieuré Saint-Nicolas de Castennec, dit aussi prieuré Saint-Nicolas-des-Eaux, dépendant de l'abbaye Saint-Florent de Saumur dont ne reste que :

- La Chapelle Saint-Nicolas-des-Eaux,

Inscrit MH (1928).

Inscrit MH (1928).

Chapelle de Saint-Nicolas-des-Eaux : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle de Saint-Nicolas-des-Eaux : vue extérieure d'ensemble. Chapelle de Saint-Nicolas-des-Eaux : sablière.

Chapelle de Saint-Nicolas-des-Eaux : sablière. Chapelle de Saint-Nicolas-des-Eaux : statue de saint Nicolas.

Chapelle de Saint-Nicolas-des-Eaux : statue de saint Nicolas. Chapelle de Saint-Nicolas-des-Eaux : le maître-autel.

Chapelle de Saint-Nicolas-des-Eaux : le maître-autel.

- Chapelle Sainte-Anne,

Inscrit MH (1925)

Inscrit MH (1925)

L'ancienne chapelle Sainte-Anne, vue extérieure d'ensemble (démontée, elle a été remontée pierre par pierre à Pont-Callec en Berné).

L'ancienne chapelle Sainte-Anne, vue extérieure d'ensemble (démontée, elle a été remontée pierre par pierre à Pont-Callec en Berné).

- Chapelle Notre-Dame de la Ferrière du XVIIe siècle. En 2002, une étude a été faite pour la restauration des fresques et sur les pathologies des murs. Le clocher de cet édifice, a été frappé par la foudre dans la nuit du 26 au , faisant d'importants dégâts[51].Construite à la fin du XVe siècle par la famille de Kerveno, ses murs sont en pierre de taille de schiste gris vert, sauf sa tour qui est en granite ; son plan rectangulaire ne comporte aucune séparation architecturale entre le chœur et la nef, mais une clôture de chœur a été rajoutée au XIXe siècle[52].

La chapelle Notre-Dame de la Ferrière.

La chapelle Notre-Dame de la Ferrière.

- Chapelle Saint-Nicodème, en cours d'embellissement, avec son environnement et ses fontaines du XVIe siècle,

Classé MH (1910)[53]. Sa construction initiale date de 1539[54]

Classé MH (1910)[53]. Sa construction initiale date de 1539[54]

_Chapelle_Saint-Nicod%C3%A8me_06.JPG.webp) La chapelle Saint-Nicodème, vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Saint-Nicodème, vue extérieure d'ensemble. La chapelle Saint-Nicodème et son clocher.

La chapelle Saint-Nicodème et son clocher._Chapelle_Saint-Nicod%C3%A8me_24.JPG.webp) La chapelle Saint-Nicodème, gargouille.

La chapelle Saint-Nicodème, gargouille._Chapelle_Saint-Nicod%C3%A8me_Fontaines_14.JPG.webp) Deux des fontaines dans l'enclos de la chapelle Saint-Nicodème.

Deux des fontaines dans l'enclos de la chapelle Saint-Nicodème..jpg.webp) Calvaire dans l'enclos de la chapelle Saint-Nicodème.

Calvaire dans l'enclos de la chapelle Saint-Nicodème.

Pluméliau : le pardon de Saint-Nicodème, la foire (carte postale Émile Hamonic).

Pluméliau : le pardon de Saint-Nicodème, la foire (carte postale Émile Hamonic). La procession des vaches au pardon de Saint-Nicodème (1904).

La procession des vaches au pardon de Saint-Nicodème (1904). Le pardon de Saint-Nicodème : la boutique du marchand de cheveux (carte postale Émile Hamonic, vers 1900).

Le pardon de Saint-Nicodème : la boutique du marchand de cheveux (carte postale Émile Hamonic, vers 1900). Le pardon de Saint-Nicodème : la boutique du barbier (carte postale Émile Hamonic, vers 1900).

Le pardon de Saint-Nicodème : la boutique du barbier (carte postale Émile Hamonic, vers 1900).

Lors du pardon de Saint-Nicodème « un ange, mu par un va-et-vient, descend le long d'un cable amarré à la seconde galerie et vient mettre le feu à un énorme tas de fagots, disposé à environ 200 mètres du clocher. Le feu mis aux fagots, l'on remonte l'ange au clocher, tandis que lui-même lance de tous côtés la pluie d'artifices dont il a été entouré » décrivent A. Marteville et P. Varin en 1845[17].

La fontaine de Saint-Nicodème faisait l'objet d'une tradition encore vivace au XIXe siècle : « Les pèlerins qui accourent au pardon se lavent la tête et les mains dans cette fontaine, dont les eaux préviennent, disent les pèlerins, toutes les maladies épidémiques. Un usage particulier aux Plumeliens est celui-ci : plusieurs semaines avant la fête patronale, ils se laissent croître la barbe et, le matin de cette fête, ils viennet se faire raser sur le banc de pierre qui borde la fontaine, pour se laver dans l'eau de la source qu'elle recouvre ; les plus dévots à saint Nicodème sont ceux qui laissent leur barbe le plus longtemps inculte. Il est à remarquer que le clergé ne se mêle point ici aux processions que l'on fait faire aux bestiaux, et ne prend point sa part dans les offrandes faites au saint »[17].

- La chapelle de la Madeleine (elle date du XVIIe siècle, mais a été rebâtie vers le milieu du XIXe siècle) est dédiée à saint Éloi et à sainte Marie-Madeleine ; une fontaine de dévotion et une croix de chemin sont situées à proximité. Son pardon a lieu le deuxième dimanche de juillet. Par le passé, une procession de chevaux y était organise après les vêpres le jour du pardon[55].

- La chapelle Saint-Claude (elle date du premier quart du XVIe siècle, en ruine)[56].

- La chapelle Saint-Hilaire : elle a été reconstruite en 1868 en style néogothique, remplaçant une chapelle qui aurait été construite au XVe siècle ; la tombe de Joseph Le Turnier, prêtre réfractaire assassiné le se trouve devant l'autel. Elle pssède plusieurs statues dont une Vierge à l'Enfant et une statue de saint Isidore et une statue-reliquaire de procession de saint Hilaire[57].

- Calvaire de Port-Arthur(XVIe siècle, remanié première moitié du XIXe siècle),

Inscrit MH (1935)[58].

Inscrit MH (1935)[58].

Le calvaire de Port-Arthur, vue d'ensemble.

Le calvaire de Port-Arthur, vue d'ensemble. Le calvaire de Port-Arthur, partie sommitale.

Le calvaire de Port-Arthur, partie sommitale. Le calvaire de Port-Arthur, partie sommitale (autre face).

Le calvaire de Port-Arthur, partie sommitale (autre face). Le calvaire de Port-Arthur, base.

Le calvaire de Port-Arthur, base.

Patrimoine civil

- Château de Kerveno, (démoli, seules les douves subsistent), il était entre La Motte et Kerrio-Kerveno etensuite fut érigé en marquisat en 1624, au profit de la Maison de Kerveno. La seigneurie passa par alliance à la Maison de Roger de Crévy.

- Manoir de Kerascouët du XVIe siècle autrefois propriété de la famille Prévost.

- Manoir de la Villeneuve ou Ville-Neuve et encore Ville-Nelle fut en 1286 à Alain VI de Rohan. Le frère de ce dernier, Geoffroy de Rohan fit l'acquisition de plusieurs terres en 1287 et 1296 ; arès avoir été reconstruit en 1560, il fut incendié, il n'en reste plus rien aujourd'hui que deux parties annexes: le four et le puits.

- Jolie fontaine jouxtant la chapelle Saint-Nicodème.

- La stèle du Rodu : une stèle commémorative[37] a été inaugurée par le général de Gaulle le au Rodu en Pluméliau, en l'honneur de résistants détenus à la prison de Pontivy et fusillés par les Allemands : Mathieu Donnart, commandant des FFI du Finistère, Jean-Louis Jamet, lieutenant de gendarmerie à Quimperlé, François Loscun et René Philippeau arrêtés le , les parachutistes Georges Willard[59], Jacques Brouiller et Charles Flament, les résistants François Le Mouée et Gustave Cléro.

- Des moulins :

- Des fermes :

- Des maisons :

Blasonnement

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Pluméliau se blasonnent ainsi : |

|---|

Personnalités liées à la commune

- Mathieu Donnart, né le à Landerneau et mort le à Pluméliau, fut, sous le pseudonyme de Colonel Le Poussin, un cadre de la Résistance dans le Finistère.

- Louis Calan : chef chouan local, né à Saint-Nicolas-des-Eaux, commune de Pluméliau;

- Alexandre Guillome dit « le grand Alexandre », chef chouan local.

Notes et références

Notes

- Personnes en âge de communier.

- Yves Le Mercier, né vers 1725, décédé en janvier 1791 à Pluméliau.

- Joseph Le Turnier, né le à Kerbédic en Baud.

- Julien Guillôme, né le à Pluméliau, prêtre (il fut recteur de Melrand en 1810, puis curé-doyen de Grand-Champ en 1818), décédé le à Grand-Champ.

- Mathurin Le Sergent, né le à Pluméliau, capitaine chouan, décédé le à Guénin.

- Henri Gouzien, né en 1889 à Keryado (Morbihan).

- Il s'agit du mariage de Joseph Robic et Anne Marie Bellec.

- Toussaint Lahellec, né le à Keraudren en Pluméliau, décédé le à Keraudren en Pluméliau.

- François Le Toquin, né le à Rosiorh en Pluméliau, décédé le à Rosiorh en Pluméliau.

- Joseph Le Tellier, né le à Guern.

- Guillaume Le Maguet, né le à Pluméliau, décédé le au bourg de Pluméliau.

- Jacques Bellec, né le à Keredro en Pluméliau, décédé le à Pluméliau.

- Olivier Le Breton, né le au Chateau en Pluméliau, décédé le à Pluméliau.

- Jean-François Le Hir, né le à Pluméliau.

- Mathurin Le Néchet, né le à Saint-Thuriau, décédé le à Pluméliau.

- Henri Gillet, né le à Bignan.

- Mathurin Onno, né le à Pluméliau, décédé en juillet 2014.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2019, millésimée 2016, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2018, date de référence statistique : 1er janvier 2016.

Références

- Région Bretagne, « Le Blavet : Hennebont - Pontivy », sur Canaux de Bretagne (consulté le ).

- « Étymologie et Histoire de Plumeliau », sur infobretagne.com (consulté le ).

- « Notice sur le prieuré de Saint-Martin de Josselin, membre de l'abbaye de Marmoutier », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- « Étymologie et histoire de Pluméliau », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- Théodore Derome, « De l'usement de Rohan ou du domaine congéable », Revue critique de législation et de jurisprudence, , p. 257-258 (lire en ligne, consulté le ).

- Registre des baptêmes, mariages et sépultures

- « La paroisse de Pluméliau », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 3, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), page 440.

- Émile Sageret, Le Morbihan et la chouannerie morbihannaise sous le Consulat., t. 3, 1910-1918 (lire en ligne), pages 59-60.

- « Chapelle Saint Hilaire en Pluméliau », sur mon-eglise.com (consulté le ).

- Auguste Lemasson, Les Victimes religieuses de la Révolution dans la province ecclésiastique de Bretagne, 1793-1800, Rennes, (lire en ligne), pages 304-309.

- Jean Rohou, "Catholiques et Bretons toujours ? (essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne)", éditions Dialogues, Brest, 2012, (ISBN 978-2-918135-37-1)

- Émile Sageret, Le Morbihan et la chouannerie morbihannaise sous le Consulat., t. 1, 1910-1918 (lire en ligne).

- Émile Sageret, Le Morbihan et la chouannerie morbihannaise sous le Consulat, t. 2, 1910-1918 (lire en ligne), page 90.

- « Le roi de Bignan », La Semaine des familles, , p. 771 (lire en ligne, consulté le ).

- « On écrit de Pontivy le 8 mai », Le Courrier du Midi, (lire en ligne, consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, t. 2, Rennes, Molliex, (lire en ligne), pages 358-359.

- Auguste Vacquerie, « L'enquête sur l'élection de Mun », Journal Le Rappel, (lire en ligne, consulté le ).

- « On lit dans le Journal de Rennes », Journal La Dépêche, (lire en ligne, consulté le ).

- « L'enseignement congréganiste », Journal Le XIXe siècle, (lire en ligne, consulté le ).

- « Rapport fait au nom du 6e bureau sur les opérations électorales du 22 janvier 1899.. », Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés, , p. 1074-1075 (lire en ligne, consulté le ).

- « On nous écrit de Rennes », Journal Le Temps, (lire en ligne, consulté le ).

- « Deux vaillants sonneurs de Pluméliau », Le Nouvelliste du Morbihan, (lire en ligne, consulté le ).

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902, Coop Breizh, (ISBN 2-909924-78-5)

- « L'agitation catholique. Morbihan », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Pluméliau. Les fêtes locales », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- </ « Pluméliau », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- « Pluméliau. Inauguration du monument aux morts », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Une grande noce à Pluméliau », Le Nouvelliste du Morbihan, (lire en ligne, consulté le ).

- « Les bombardements de Pluméliau et de Saint-Rivalain », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « Pluméliau : monument commémoratif de la Boulaye (relevé n°37376) », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- http://www.lesamisdelaresistancedumorbihan.com/styled-9/page235/index.html « Copie archivée » (version du 25 décembre 2013 sur Internet Archive)

- Joseph Oliviéro, Christian Perron et Yannick Perron, "Résistances et maquis en centre Bretagne", Liv'éditions, 1997, (ISBN 2-910781-56-9)

- « Pluméliau : monument commémoratif du Rhun (relevé n°67563) », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- « http://www.lesamisdelaresistancedumorbihan.com/resources/ami-14.pdf »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Pluméliau : monument commémoratif de Saint-Nicolas-des-Eaux (relevé n°55880) », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- « Pluméliau : monument commémoratif du Rodu (relevé n°37245) », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- Philippe Camby, "La Libération de la Bretagne", éditions Ouest-France, 1980.

- Recueil des actes administratifs du Morbihan, sur morbihan.gouv.fr (édition du 1er décembre, pages 13 -14)

- Charte de fondation du Prieuré Saint-Nicolas de Castennec, Dom Morice. Pr. I. 430

- Claude Lemercier, « Mathurin Onno, un pionnier de l'agroalimentaire », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Décès de Jean Le Bec, ancien maire », Journal Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- « Municipales à Pluméliau. Benoît Quéro est le nouveau maire de la commune », Ouest-France, 31 mars 2014.

- http://www.politiquemania.com/forum/elections-senatoriales-2017-f47/elections-senatoriales-2017-morbihan-t6076.html

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.

- https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/tourisme-culture-et-patrimoine/patrimoine/patrimoine-religieux/

- « Église paroissiale, bourg (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- Le Télégramme du 27 février 2010

- « Chapelle Notre-Dame, la Ferrière (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur Patrimoine.bzh, (consulté le ).

- « La chapelle Saint-Nicodème de Pluméliau », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- Bretania, « Chapelle Saint-Nicodème (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Pontivy. Fêtes et pardons », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- « Chapelle Saint-Claude (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Chapelle Saint-Hilaire (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Calvaire, Port Arthur (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- francaislibres.net WILLARD

- « Moulin de Kerascouët (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Moulin de Guervaud (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Ferme, Kerguen (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Ferme, Kerandré (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Ferme 3, Keraudren (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Ferme, Kermorgant (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Maison, Kerrio (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

- « Maison, Kerhervé (Pluméliau fusionnée en Pluméliau-Bieuzy en 2019) », sur L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Dom Morice, et Dom Taillandier Histoire civile et ecclésisatique de Bretagne , Vve Delaguette 1750-1756, 2 vol in-fol°. Ainsi que les pièces et additions par son suiveur Dom Taillandier publiées en 20 vol in-8° à Guingamp de 1835 à 1839 chez Benjamin Jollivet.

- Charles Floquet, Pluméliau au cours des siècles.

- Étienne Huchet, Mémoires d'un siècle, Plumelieu, (autobiographie), 1998, 79 p., (Archives d'I&V - 2 J 842).

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Pluméliau-Bieuzy

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative aux organisations :

- Pluméliau sur le site de l'Institut géographique national

- « Inventaire du patrimoine »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)