Guénin (Morbihan)

Guénin [genɛ̃] est une commune française située dans le département du Morbihan, en région Bretagne.

| Guénin | |

Campagne de Guénin sous la brume. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Pontivy |

| Intercommunalité | Baud Communauté |

| Maire Mandat |

Anthony Onno 2020-2026 |

| Code postal | 56150 |

| Code commune | 56074 |

| Démographie | |

| Gentilé | Guéninois, Guéninoise |

| Population municipale |

1 848 hab. (2020 |

| Densité | 64 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 54′ 28″ nord, 2° 58′ 46″ ouest |

| Altitude | 63 m Min. 32 m Max. 152 m |

| Superficie | 28,71 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Baud (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Pontivy |

| Localisation | |

Géographie

Ce territoire, limité au nord par Pluméliau, à l'est par Évellys et Plumelin, au sud par La Chapelle-Neuve et Baud, et à l'ouest par Saint-Barthélemy, est traversé du nord au sud par le cours sinueux de l'Ével, affluent de rive gauche du Blavet. Sa superficie est de 2 870 hectares, dont un tiers environ est en culture, un tiers en landes, et le reste en prés et en bois.

Le Manéguen (la "Montagne blanche") est un massif granitique dont les deux sommets culminent à 155 mètres et dominent les prairies vallonnées qui l'entourent et qui sont constituées de schistes briovériens. Sa singularité géologique lui vaut une réputation de mystère et de nombreuses légendes ont trait à ce site ; une christianisation s'est produite par la suite, chacun de ses deux sommets portant une chapelle. Un pardon encore très suivi se déroule chaque année au mois de juillet[1].

_OSM_01.png.webp)

_OSM_02.png.webp)

Communes limitrophes

L'étroit et long appendice méridional de la commune, qui rattache à Guénin le hameau de Kerdélis, isole presque la partie orientale du finage de Baud du reste du territoire communal de cette localité.

Description

La partie centrale du finage communal, traversée par l'Ével (qui dessine plusieurs méandres, certains accentués), est vallonnée et dominée par les collines de Tosten Justice (qui culmine à 144 mètres d'altitude) et du Maneguen (155 mètres d'altitude). Deux affluents de l'Ével limitent la commune : le ruisseau de Téléné au sud-est et le ruisseau du Frémeur ; une partie de la limite orientale est marquée par le ruisseau de Kermorvan, dit aussi de Kerdualic. Le point le plus bas du territoire communal (32 mètres) est à son extrême sud, là où l'Ével quitte la commune, en aval du pont et du moulin de Kerdéhel. Le bourg, en position relativement centrale au sein de la commune, est vers 80 mètres d'altitude. L'étang de Guénin est un étang communal[2] : un sentier piétonnier en fait le tour ; c'est un lieu de pêche et de loisirs fréquenté l'été par les habitants de la région[3].

Guénin présente un paysage agraire traditionnel de bocage avec un habitat dispersé en de nombreux écarts formés de hameaux (villages) et fermes isolées. La commune, éloignée des grands centres urbains, n'est pas concernée par la rurbanisation ; quelques lotissements se sont toutefois construits aux alentours du bourg.

La commune est traversée par la voie express RN 24 allant de Rennes à Lorient et desservie par les échangeurs de Bonvallon côté est et de Grand-Golher plus à l'ouest, via la D 179 qui traverse le bourg de Guénin ; la D 768 (ancienne RN 168), partiellement elle aussi à 4 voies de circulation, part également de cet échangeur proche de Baud en direction de Pontivy en traversant la partie occidentale de la commune.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[6]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Moreac », sur la commune de Moréac, mise en service en 1994[10] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[11] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 12 °C et la hauteur de précipitations de 1 004,6 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lorient-Lann Bihoue », sur la commune de Quéven, mise en service en 1952 et à 35 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[13], à 12 °C pour 1981-2010[14], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Guénin est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [16] - [17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Baud, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 2 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[19] - [20].

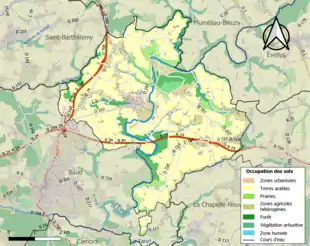

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 2,0 % | 57 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations techniques | 0,6 % | 18 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 63,8 % | 1842 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 8,1 % | 223 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 11,6 % | 336 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 3,2 % | 92 |

| Forêts de feuillus | 6,9 % | 199 |

| Forêts mélangées | 2,8 % | 80 |

| Landes et broussailles | 1,0 % | 30 |

| Source : Corine Land Cover[21] | ||

Toponymie

Attestée sous les formes Guinin en 1448 et 1477, Guenin en 1464 et 1536, Guenin en 1793, Baud et Guenin (citées ensemble) en 1801.

Le nom breton de la commune est Gwennin.

Anthroponyme comportant le radical Gwen signifiant (blanc, sacré, pur, clair...) et de la terminaison courante -in dans les noms de personnes bretons (comme dans Hernin par exemple).

Guenin est un nom de famille dérivé de guene, forme alterée de wano, nom de personne d'origine germanique, issu du radical wan qui signifie espérance.

Sur cette commune, se trouve le site de Ménez Gwenn ou Mané Gwenn, « la montagne blanche, sacrée, sainte ».

Le toponyme Tosten Justice, qui correspond à la colline la plus élevée de Guénin, s'explique par les piliers de justice qui s'y trouvaient sous l'Ancien Régime.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Au sommet de la colline de Manéguen, la "pierre du sacrifice", creusée de petits bassins, pourrait être un ancien autel druidique, aménagé pour des rituels. On raconte des personnes étaient offertes en sacrifice à la divinité du lieu. Des vieillards venaient également ici pour finir leurs jours ici selon une croyance locale[22].

La voie romaine allant de Darioritum (Vannes) à Vorgium (Carhaix) traversait la commune (borne milliaire de Dosten) ; Locmiquel est un site gallo-romain : on y a trouvé de nombreux fragments de briques romaines, ainsi qu'à Keralbaud ; des restes de fortifications à Kerival correspondent probablement à un camp romain[23].

Moyen-Âge

Guénin est un démembrement de l'ancienne paroisse de l'Armorique primitive de Baud. On trouve à Guénin un lieu-dit Lenvaud qui, semble attester l'appartenance primitive de Guénin à Baud. La paroisse de Guénin faisait autrefois partie du doyenné de Porhoët et de la vicomté de Rohan.

Une légende raconte qu'en l'an 1300 la colline du Manéguen fut illuminée d'une exceptionnelle blancheur durant plusieurs jours et plusieurs nuits ; son nom en proviendrait ("Montagne blanche" en français)[22].

En 1380 le manoir de Thevenel appartenait à Alain de Thevenel[24].

Jean de Tenuel fit construire au XVe siècle le manoir de Tenuel ; la seigneurie de Tenuel était alors la plus importante de la paroisse[25]. Parmi les autres nobles du XVe siècle dont l'histoire a retenu les noms, Pezron le Pozrou du village de Téléné, et Guillaume des Portes.

Selon un aveu de 1471, Guénin était au sein de la Vicomté de Rohan, une des 46 paroisses ou trèves de la seigneurie proprement dite de Rohan[26].

Temps modernes

En 1742 la famille Martel, qui possédait alors la seigneurie de Teruel, fit reconstruire le manoir. Comme ils étaient seigneurs prééminenciers de la paroisse, ils participèrent largement à la reconstruction de l'église paroissiale comme l'atteste le blason situé sur sa façade[25].

La paroisse de Guénin était divisée en 6 frairies, celles du bourg, du Manéguen, de Téléné, de la Haye, de la Rivière et de la Lande ; deux chapellenies y existaient[27].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Guénin en 1778 :

« Guénin, sur un côteau, et sur la rivière d'Évelle ; à 6 lieues trois-quarts au Nord-Nord-Ouest de Vannes, son évêché ; à 11 lieues de Rennes et à 5 lieues un quart de Guéméné, sa subdélégation. Cette paroisse ressort à la cour royale de Ploërmel : on y compte 1 700 communiants[Note 6] ; la cure est à l'ordinaire. (...) [Non loin du manoir de Thevenel], on voit (...) deux montagnes qui se terminent en cônes : sur le sommet de l'une est la chapelle Saint-Michel, et sur l'autre celle de Mené guen ; elles donnent leur nom à ces deux montagnes. Le manoir de Kermorvan est (...) dans ce territoire, qui est coupé par les rivières de Blavet et d'Évelle [Ével] ; ce pays est abondant en grains et foin ; les landes n'y sont pas rares[24]. »

Révolution française

Pierre Guillerme, recteur de Guénin depuis 1787, refusa de prêter le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé ; il dut s'exiler en Espagne, où il resta jusqu'au Concordat ; les biens du presbytère furent vendus comme biens nationaux. Plusieurs paroissiens de Guénin participèrent à la Chouannerie[27].

Émile Sageret écrit que vers 1798 « depuis Pontivy jusqu'à Locminé, tous les jeunes gens étaient aux chouans, disait-on, sauf à Noyal-Pontivy où les royalistes ne comptaient encore aucune recrue et au Moustoir-Remungol où il n'y en avait que deux »[28].

Guénin décrit en 1843

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Guénin en 1843 :

« Guénin ; commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Coëtcon, Kerviguen, Treusac, Troguerac, Kerbellec, Koperh, Saint-Gonedec, Kerfrval, Coêt-Coêt, le Clayo, Kermartin, Talbidivy, Bodehic, Bédivy, Kerbihan, Saint-Guenn, Keringan, Lehennvau, Kerival, Tenvel, le Roc, Kervégo, Keralbaud, la Haie-Haute, Kerivalin, Lezarscouët, Guorgazec, Saint-Codenec. Superficie totale 2 870 hectares 64 ares 49 centiares, dont (...) terres labourables 975 ha, prés et pêturages 282 ha, bois 102 ha, châtaigneraies 3 ha, vergers et jardins 61 ha, mares, marais et canaux 7 ha, landes et incultes 1 379 ha (...). Moulins : 2 (de Treusac, du Téléné ; à eau). Le bourg de Guénin est un assez pauvre village situé plutôt dans un bas-fond que sur un coteau, comme [l'a écrit Jean-Baptiste Ogée]. Tout autour se groupent les terrains les plus productifs de la commune ; les plus ingrats avoisinent la route de Quiberon à Saint-Malo, et la lande de Coêt-Coêt. Généralement ces terres sont peu favorables au froment, et le seigle est la céréale la plus cultivée. Les landes pourraient être cultivées, car la terre y a beaucoup de profondeur. À l'est de la commune, au milieu d'une vaste plaine, se dresse la montagne dite le Mené, ou le Mané-Guen (Montagne-Blanche). Deux mamelons coniques la surmontent : l'un est la chapelle Saint-Michel, à laquelle se rattache le souvenir des druides (...) ; l'autre, dite de Lomaria, est dédiée à la Vierge ; (...) il faut ajouter celle de Saint-Nicodème située dans la partie est de la commune. (...) Les routes royales n° 24, de Rennes à Lorient, et n° 128, de Quiberon à Saint-Malo, traversennt la commune, la première de l'est à l'ouest, la seconde du sud-ouest au nord-est. L'Ével coule du nord au sud. Il y a assemblée sur le Mané-Guen le troisième dimanche de juillet, et à Téléné le 21 septembre. Géologie : schiste micacé ; schiste talqueux à l'est. Les staurotides ou croix de pierre, dont nous avons signalé un gisement en Baud (...), se trouvent aussi abondamment en Guénin, au moulin de Téléné. Ce gisement est sensible sur une longueur de 2 000 mètres, depuis une petite colline qui longe l'étang par lequel le moulin est alimenté, jusqu'à une lande que traverse , de l'autre côté du ruisseau, le chemin direct de Locminé à cete petite usine. Ces pierres étaient autrefois très recherchées par les pèlerins, qui les portaient comme amulettes. On parle le breton[23]. »

Légende du mel beniguet (« marteau béni »)

François-Marie Cayot-Délandre[29] rapporte en 1847 dans son livre Guide touristique du Morbihan que « les vieillards lassés de la vie se rendaient sur le sommet du Mané-Guen, afin que l'un des druides[30] qui y faisaient leur séjour, les en débarrassât en les frappant de sa massue sacrée »[31]. Des coutumes similaires sont rapportées dans de nombreuses villages bretons dont les chapelles conservaient précieusement un mel beniguet ou mell benniget (« maillet béni » ou « boule bénie »). Les traditions locales évoquent ce marteau à pierre sphérique de l'Ankou) dont on usait non pour persécuter le malade mais pour apaiser le mourant. La formule consacrée pour poser le "marteau béni" sur le crâne de l'agonisant était : « Par la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, grâce au mel beniguet, délivrance des vieillards, repose en paix car tu as bien vécu »[32]. La présence d'un mel beniguet est ainsi rapportée dans la sacristie de l'église paroissiale, dans la chapelle du Mané-Guen, dans la chapelle Saint-Meldéoc de Locmeltro (en Guern)[33], de Saint-Guénin de Brec'h[34], de Notre-Dame-de-Quelven[35].

Guénin dans la seconde moitié du XIXe siècle

Une pêcherie sur l'Ével existait ; son maintien est demandé en 1862[36].

Une première mairie-école est construite en 1854 qui se révéla vite être trop petite ; en 1882 est construite une école de filles (deux classes et un logement) ; une école de hameau ouvrit peu après à Koh Koëd[37]. Une école privée ouvrit dans le bourg en 1885[38] et une autre à Koh Koëd aux alentours de 1900. La mairie actuelle date aussi de la fin du XIXe siècle[39].

En 1891, sa population est de 1960 habitants. Le bourg, à 5 kilomètres de Baud et à 40 de Vannes, est presque au centre de la paroisse, et au milieu des terrains les plus productifs. Généralement ces terres sont peu favorables au froment, et le seigle est la céréale la plus cultivée. Les landes pourraient être défrichées avec succès, car la terre y a beaucoup de profondeur. Les staurotides, ou croix de pierre, dont il est question à l'article de Baud, se rencontrent aussi en Guénin, auprès du moulin de Téléné. Une voie romaine, venant de Carhaix (Vorgium), traverse ce territoire en passant à Botfaux, au pont de Kerchassic, à Kergoric, où se trouve encore une borne milliaire, à Botcol et à Coet-Coet. Dans ce trajet, la voie contourne le Mané-guen, ou la Montagne-Blanche, et laisse à un kilomètre au sud le village de Locmiquel, position très élevée sur le bord de l'Ével, où l'on trouve de nombreux fragments de briques ; on rencontre de semblables débris au village de Keralbaud situé plus au sud sur la même rivière, et dans une position analogue. De l'autre côté de la rivière, près de Kerival, se trouve une ancienne fortification, de forme rectangulaire, et de petite dimension. Un peu plus loin, entre les villages de Pengovéro et de Kerguestenen, se voit un retranchement de même nature. Ces postes étaient sans doute en rapport avec la voie romaine, mentionnée ci-dessus. Guénin tire son nom de celui de son patron, saint Guénin, évêque de Vannes. Ce saint prélat étant mort vers 622, si l'on en croit Albert Le Grand, la paroisse de Guénin n'aurait été érigée que postérieurement à cette date. C'est probablement de Baud qu'elle aurait été détachée[40].

La Belle Époque

Le cimetière qui était dans l'enclos paroissial est remplacé par un nouveau situé en périphérie du bourg, ce qui permet un aménagement de la place centrale du bourg[41].

Le un incendie détruisit 8 maisons et leurs dépendances dans le village de Kerascouët en Guénin[42]. Les incendies étaient alors fréquents, comme l'illustrent par exemple deux articles du journal L'Ouest-Éclair, l'un en date du [43], l'autre en date du [44].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Guénin porte les noms de 96 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux 4 soldats tués en Belgique (Pierre Lohézic à Maissin et Joseph Le Guennec à Rossignol dès le , Jean Le Pailh à Zuidschote et Guénin Connanec à Ypres tués aussi en 1914) ; trois (Joachim Le Frêne, Joseph Le Dortz et Eugène Kerfanto, ce dernier lors d'un accident d'hydravion survenu à Camaret) sont morts en mer ; Joseph Paco est mort en Grèce en 1917 dans le cadre de l'expédition de Salonique ; Joachim Jégat est mort en captivité en Allemagne dans une région désormais polonaise ; les autres sont morts sur le sol français[41].

L'Entre-deux-guerres

Le le conseil municipal décide de commencer l'électrification de la commune, en débutant par le bourg. Le monument aux morts est inauguré en 1926 sur la "place moyenne" (la "place haute" abrite l'église et le calvaire et la "place basse" devient un parking)[45].

Le un important incendie détruit dans le bourg de nombreuses maisons qu'il fallut reconstruire[41].

« Dimache, vers 10h30, un incendie qui a pris rapidement les proportions d'un désastre, a éclaté au centre même du bourg de Guénin. Recouvertes en chaume, les maisons ont offert un aliment favorable au fléau ; pour comble de malheur un vent violent, qui formait tourbillon, propageait le sinistre dans toutes les directions à la fois. En très peu de temps le centre du bourg ne formait plus qu'un brasier. Les pompiers des communes les plus voisines, Pluméliau et Baud, étaient accourus, avec leur matériel. Ce secours fut vite reconnu insuffisant, à cause de la difficulté de former des chaînes. La mairie fit alors demander, par la gendarmerie et la sous-préfecture, le secours de la compagn6ie de Pontivy. (...); À treize heures les sapeurs pontyviens attaquèrent le sinistre ; à seize heures, après des péripéties diverses, tout danger était écarté (...). Le bilan de l'incendie , dont les causes ne sont pas exactement établies, se chiffre par dix maisons et cinq écuries brûlées[46]. »

Une rue du bourg de Guénin au début du XXe siècle.

Une rue du bourg de Guénin au début du XXe siècle. Le bourg de Guénin vers 1920 : vue d'ensemble (carte postale).

Le bourg de Guénin vers 1920 : vue d'ensemble (carte postale). Un coin de la place centrale de Guénin vers 1920 (carte postale).

Un coin de la place centrale de Guénin vers 1920 (carte postale). L'église paroissiale de Guénin vers 1920 (carte postale).

L'église paroissiale de Guénin vers 1920 (carte postale). Habitants de Guénin lors d'une fête vers 1920 (carte postale).

Habitants de Guénin lors d'une fête vers 1920 (carte postale). Guénin : le monument aux morts au pied du calvaire (carte postale, vers 1930).

Guénin : le monument aux morts au pied du calvaire (carte postale, vers 1930).

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Guénin porte les noms de 20 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale : parmi elles 6 soldats (Jean Berrien, Baptiste Garo, Julien Guyomard,Joseph Kerbarh, Ferdinand Le Louer, Louis Le Moigno) morts lors de la Bataille de France au printemps 1940, ainsi que deux décédés, l'un (Henri Le Paih) en Belgique, l'autre (Julien Perrono) aux Pays-Bas, également au printemps 1940 ; des résistants tués (Maurice Le Golvan à Guénin, Jean Dabet à Pluméliau, Joachim Evenot à Châteaudun), parfois fusillés (Jean Perrono à Guénin ; Lionel Dubray et Raymond Maho à Colpo) en 1944 ; une victime civile tuée aussi en 1944 (Joseph Martin) ; Joachim Le Clainche est mort en déportation à Sarrebruck le ; Joseph Lamour est mort en captivité en Allemagne le et Louis Eledut tué en captivité en Allemagne le [41].

L'après Seconde Guerre mondiale

Un soldat originaire de Guénin k Mathurin Le Bourvellec) est mort pour la France pendant la Guerre d'Indochine et un (Yves Lucas) pendant la Guerre d'Algérie[41].

Blasonnement

.svg.png.webp) |

Les armoiries de Guénin se blasonnent ainsi : |

|---|

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[52].

En 2020, la commune comptait 1 848 habitants[Note 14], en augmentation de 9,54 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

Vestiges préhistoriques et antiques

- La pierre au sacrifice sur le Mané-Guen (Montagne-Blanche en breton).

Édifices religieux

- Léglise paroissiale Saint-Guénin (dédiée à saint Guénin, qui fut évêque de Vannes). Cette église, en forme de croix latine, remplace un édifice plus ancien et a été construite en 1773 comme l'indique une inscription du mur Sud :

« Cette église a été bâtie du temps de Jean Guyomard, trésorier. La première pierre fut posée le , et elle a été bâtie en un an. Priez Dieu pour vos pères. »

L'église a été bénite le par Guy Masson, recteur de Plumelin. La grande porte cintrée s'ouvre entre deux pilastres à dosseret, sous un fronton triangulaire percé d'un oculus. L'étage supérieur est orné du blason de la famille Martel de Tenuel[Note 15]. Le tableau du Christ de pitié date du XVIIe siècle.

_8417.JPG.webp) Église paroissiale Saint-Guénin : la façade.

Église paroissiale Saint-Guénin : la façade._8415.JPG.webp) Église paroissiale Saint-Guénin : cadran solaire.

Église paroissiale Saint-Guénin : cadran solaire._8419.JPG.webp) Église paroissiale Saint-Guénin : vue intérieure d'ensemble.

Église paroissiale Saint-Guénin : vue intérieure d'ensemble._8440.JPG.webp) Église paroissiale Saint-Guénin : le chœur.

Église paroissiale Saint-Guénin : le chœur._8442.JPG.webp) Église paroissiale Saint-Guénin : statue de saint Guénin.

Église paroissiale Saint-Guénin : statue de saint Guénin._8445.JPG.webp) Église paroissiale Saint-Guénin : statue de saint Paul.

Église paroissiale Saint-Guénin : statue de saint Paul._8423.JPG.webp) Église paroissiale Saint-Guénin : statue de sainte Hélène.

Église paroissiale Saint-Guénin : statue de sainte Hélène.

L'église contient trois mobiliers classés monuments historiques : :un retable , avec ses lambris de revêtement et ses deux statues de saint Guénin et Notre-Dame-des-Victoires de la fin du XVIIIe siècle, en bois taillé et stuc, inscrits en 1979 ; une statue de saint Guénin de la fin du XVIIIe siècle en bois taillé polychrome (provenant de la niche extérieure du clocher), inscrite en 1979 et une statue-reliquaire, une Vierge à l'Enfant du XVIIe siècle en bois taillé doré, inscrite en 1981.

_8404.JPG.webp) Le calvaire de l'église de Guénin : vue d'ensemble.

Le calvaire de l'église de Guénin : vue d'ensemble._8405.JPG.webp) Le calvaire d l'glise de Guénin : partie sommitale, une des faces.

Le calvaire d l'glise de Guénin : partie sommitale, une des faces._8410.JPG.webp) Le calvaire d l'glise de Guénin : partie sommitale, l'autre face.

Le calvaire d l'glise de Guénin : partie sommitale, l'autre face.

- La chapelle Notre-Dame-de-Manéguen, construite en 1577, et située au pied de la colline du Manéguen, est remarquable par la large frise, aux décors caractéristiques de la Seconde Renaissance française (rinceaux, candélabres, dauphins, grotesques, masques en médaillons), qui court sur ses facaçades sud et ouest, et le blason de la famille Rimaison. Cette chapelle dédiée à la Vierge était priée surtout par les femmes désireuses d'obtenir ou de protéger une maternité ; en 1840 cette chapelle était connue sous le nom de Notre-Dame-des-Fortes. À l'intérieur, le retable principal, en marbre, bois et stuc, de style baroque, date de 1754 et reprédente la Vierge surplombée d'une Trinité avec à ses côté"s des statues de saint Mériadec et saint Laurent [55].

Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : vue extérieure d'ensemble. Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : vue extérieure d'ensemble. Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : façade et clocher.

Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : façade et clocher. Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : porte.

Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : porte. Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : frise sculptée dans le granite.

Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : frise sculptée dans le granite. Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : sculpture.

Chapelle Notre-Dame-de-Manéguen : sculpture. Puits situé dans l'enclos de la chapelle Notre-Dame-de-Manéguen.

Puits situé dans l'enclos de la chapelle Notre-Dame-de-Manéguen.

La fontaine de dévotion du Manéguen est contemporaine de la chapelle ; elle porte le blason de la famille Martel et les armes des Rimaison[Note 16], associées aux macles des Rohan[56].

- La chapelle Saint-Michel aurait été construite en 1783 et reconstruite aux alentours de 1900 ; elle est située au sommet de la colline du Manéguen et à un plan rectangulaire avec un chevet plat[57].

_8391.JPG.webp) La chapelle Saint-Michel : vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Saint-Michel : vue extérieure d'ensemble._8382.JPG.webp) Chapelle Saint-Michel : le clocher.

Chapelle Saint-Michel : le clocher._8380.JPG.webp) Chapelle Saint-Michel : affiche apposée sur la porte à la suite des détériorations survenues.

Chapelle Saint-Michel : affiche apposée sur la porte à la suite des détériorations survenues.

- La chapelle Saint-Nicodème date de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle, mais a été fortement remanie en 1701 comme l'indique une date sur une sablière ; une sacristie a été ajoutée au XIXe siècle. Le tableau central du retable, qui date de 1765, représente la Descente de Croix, à laquelle participa saint Nicodème. La baie du chœur est dotée d'un vitrail de Mariène Gatineau, installé en 1995. La fontaine de dévotion date de 1823 ; son eau provient d'une source située sous le chœur de la chapelle ; c'est très probablement un lieu de culte pré-chétien qui a été christianisé[58]. Saint Nicodème étant considéré comme le saint guérisseur des porcelets, la chapelle était autrefois un lieu de pèlerinage important pour le bétail. Joseph-Marie Le Mené a écrit en 1891 que « deux fois l'an, le 1er dimanche de mai et d'août, des pèlerins des cantons [voisins] viennent en grand nombre implorer la protection du saint et s'en retournent emportant de la fontaine une fiole d'eau qu'ils donnent à boire à leurs bestiaux[40]

Chapelle Saint-Nicodème : vue extérieure d'ensemble.

Chapelle Saint-Nicodème : vue extérieure d'ensemble. Chapelle Saint-Nicodème : vue extérieure d'ensemble et la fontaine.

Chapelle Saint-Nicodème : vue extérieure d'ensemble et la fontaine. La fontaine de dévotion près de la chapelle Saint-Nicodème.

La fontaine de dévotion près de la chapelle Saint-Nicodème.

- La chapelle de Koh Koët, construite en 1834 et reconstruite dans la seconde moitié du XXe siècle[59].

- 15 croix et un calvaire ont été recensées dans la commune[60], dont 10 croix de chemin, une croix de mission érigée en 1886[61], ainsi que :

La Croix de Kerofret : vue d'ensemble.

La Croix de Kerofret : vue d'ensemble.

Patrimoine civil

L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne a retenu :

- Cinq écarts : Kergroix[62], Kerival[63], Kerscaouët[64], Saint-Theno[65] et Telléné[66].

- 18 fermes et 2 maisons de prêtre ont été recensées comme présentant un intérêt patrimonial[67].

- 3 moulins subsistent (Telléné, Frémeur et Tenuel), ainsi que des vestiges de deux moulins disparus : Guerlis (Kerlois) et Treusac'h[68]

Personnalités liées à la commune

- Joseph Guyomard (1893-1955), homme politique.

Notes et références

Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Personnes en âge de communier.

- Olivier Le Toquin, né vers 1773, décédé le au bourg de Guénin.

- Louis Le Bourvellec, né le 7 frimaire an VI () à Bernilis en Moustoir-Remungol, décédé le à Kervillet en Guénin.

- Mathurin Naizin, né le à Kertrepez en Guénin, décédé le à Kertrepez en Guénin.

- Julien Guyomard, né le à Guénin, décédé le à Saint-Guen en Guénin.

- Joseph Marie Le Sergent, né le à Guénin, décédé après

- Mathurin Guyomard, né vers 1845.

- Joseph Raut, né le à Guénin, décédé le à Pontivy.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- La famille Martel possédait la seigneurie de Tenuel en Guénin.

- La famille de Rimaison habitait la paroisse de Bieuzy.

Références

- Serj Le Maléfan, "Granites de Bretagne", Coop Breizh, 2013, (ISBN 978-2-84346-588-8).

- « À Guénin, les travaux à l’étang communal lui font retrouver des couleurs », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « À Guénin, la paillote et l’étang s’animent tout l’été », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Moreac - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Guénin et Moréac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Moreac - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Baud », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole ; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- « Site du Manéguen à Guénin », sur Site officiel de l'Office de Tourisme de Baud Communauté (consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 1, Rennes, Molliex, (lire en ligne), pages 316-317.

- Jean-Baptiste Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, vol. 2, Nantes, Vatar Fils Aîné, (lire en ligne), page 155.

- « Présentation de la commune de Guénin », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- Théodore Derome, « De l'usement de Rohan ou du domaine congéable », Revue critique de législation et de jurisprudence, , p. 257-258 (lire en ligne, consulté le ).

- « Étymologie et histoire de Guénin », sur InfoBretagne.com (consulté le ).

- Émile Sageret, Le Morbihan et la chouannerie morbihannaise sous le Consulat, vol. 1, (lire en ligne), page 306.

- François-Marie Cayot-Délandre, né le à Rennes, décédé le à Vannes, secrétaire de la Société archéologique du département du Morbihan

- Tradition populaire teintée de celtomanie.

- François-Marie Cayot-Délandre, "Le Morbihan, son histoire et ses monuments", 1847 (réédition 1970)

- Bernard Rio, Pardons de Bretagne, éditions Le Télégramme, 2007, (ISBN 978-2-84833-184-3).

- Joseph Loth, Le fameux mell beniguet, revue Annales de Bretagne, 1903, consultable http://www.persee.fr/doc/abpo_0003-391x_1903_num_19_2_1177

- Deux mel beniguet y étaient conservés (il s'agissait de « deux boules en schiste bleu foncé. (...) Ils étaient conservés dans un vieux buffet de la sacristie (...) et avaient cassé beaucoup de crânes ». Cf Zacharie Le Rouzic, Carnac, légendes, traditions, costumes et contes, 1909

- Alain Croix et François Roudaut, Les Bretons, la mort et Dieu, Messidor/Temps actuels, , p. 39.

- « Les pêcheries sur la commune de Guénin - Tenuel. Demande de maintien de la pêcherie sur l'Evel de Mr de Genouillac, décembre 1862 (AD 56 S1062) » (consulté le ).

- « Les mairies et écoles sur la commune de Guénin », sur Bretgne.bzh, (consulté le ).

- « Ecole privée, rue du Manéguen (Guénin) », sur Bretgne.bzh, (consulté le ).

- « Ecole privée, Koh Koëd (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- Joseph-Marie Le Mené, Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes, Vannes, Imp. de Galles, .

- « Guénin. Monument aux Morts (Relevé n° 61444) », sur MémorialGenWeb, (consulté le ).

- « Guénin. Huit maisons incendiées », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- « Guénin. Un village détruit par les flammes », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- « Guénin. Deux incendies », Journal L'Ouest-Éclair, (lire en ligne, consulté le ).

- « Village de Guénin », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Guénin. Terrible incendie. Dix maisons et cin écuries sont la proie des flammes », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- « M. Joseph Annic est élu maire », Ouest-France (archives du journal), (lire en ligne

).

). - « Municipales. Noël Le Loir tourne la page de sa vie d’élu à Guénin », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Municipales. Après « une campagne nauséabonde », Guénin tente de tourner la page », Ouest-France, (lire en ligne, consulté le ).

- Extrait de la fiche de M. Anthony ONNO, sur LesBiographies.com

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Chapelle Notre-Dame du Manéguen (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Fontaine de dévotion du Manéguen, au nord de Keroperh (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Chapelle Saint-Michel, le Manéguen (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Chapelle Saint-Nicodème, Saint-Nicodème (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Chapelle, Koh Koëd (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Les croix monumentales et calvaires sur la commune de Guénin », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Croix de mission, rue de Saint-Guen (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Écart dit village de Kergroix (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Écart dit village de Kerival (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Écart dit village de Kerscaouët (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Écart dit village de Saint Teno (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Écart dit village de Telléné (Guénin) », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Les maisons et fermes sélectionnées sur la commune de Guénin », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

- « Les moulins sur la commune de Guénin », sur Bretagne.bzh, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Guénin

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Guénin sur le site de l'Institut géographique national

- Inventaire du patrimoine

- Guénin Sports Football