Fourches patibulaires

Les fourches patibulaires[1] étaient un gibet constitué de deux colonnes de pierres ou plus sur lesquelles reposait une traverse de bois horizontale. Placées en hauteur et bien en vue du principal chemin public, elles signalaient le siège d'une haute justice et le nombre de colonnes de pierre indiquait le titre de son titulaire.

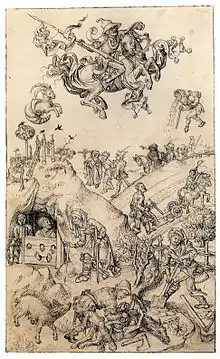

Les condamnés à mort étaient pendus à la traverse de bois et leurs corps étaient laissés sur le gibet pour être exposés à la vue des passants et dévorés par les corneilles (corbeaux, selon plusieurs chansons).

L’expression « fourches patibulaires » s’écrit habituellement au pluriel bien qu’on la retrouve parfois au singulier.

Étymologie

Du latin patibulum (« croix », « potence », « perche »).

L'origine du terme de fourches patibulaires remonte à la fourche utilisée par les Romains pour châtier les esclaves. Après l'avoir dépouillé de ses habits, on faisait passer la tête de l'esclave dans une fourche, on attachait son corps au même morceau de bois pour le battre à coup de verges[2].

Il ne faut pas confondre les fourches patibulaires avec les échelles patibulaires ou les signes patibulaires[3].

Histoire

Les fourches patibulaires sont apparues au début du XIIe siècle . En Touraine les fonds ecclésiastiques et les chartriers attestent leur présence à partir du XIIIe siècle[4]. Les plus célèbres étaient celles de la prévôté de Paris : le gibet de Montfaucon, à la porte de Paris (au nord-est de la ville d'alors, proche de l'emplacement actuel de la place du Colonel-Fabien). Ce gibet avait été installé sous Philippe le Bel à l'instigation de son ministre et conseiller, Enguerrand de Marigny, qui y fut lui-même pendu après la mort de Philippe le Bel.

Les fourches patibulaires étaient en général placées sur une hauteur, hors des villes, bourgs et villages, et ordinairement près d'un grand chemin et dans un lieu bien exposé à la vue des voyageurs afin d'inspirer au peuple l'horreur du crime.

Malgré le caractère macabre de ces constructions et la mauvaise odeur qui s’en dégageait, le voisinage des fourches patibulaires était souvent garni de cabarets, car les pendaisons étaient un spectacle très couru au Moyen Âge[5] (vestige d'un cabaret à Creuë).

Le nombre des piliers de justice des fourches patibulaires variait suivant la qualité des seigneurs qui les construisaient : seul le roi pouvait en avoir autant qu’il voulait, les ducs en avaient huit, les comtes six, les barons quatre, les châtelains trois et les simples gentilshommes hauts justiciers deux[6]. Tout haut justicier devait posséder des fourches patibulaires qui manifestaient son pouvoir de justice.

Principe

Selon Anne Lafran, thèse citée par Cécile Voyer, du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, la pendaison et l'éventration (par les corbeaux) rappellent la Mort de Judas[7].

L'Évangile selon Matthieu évoque un suicide par pendaison, et selon Luc une éviscération. Ces deux versions se retrouvent dans la littérature du XIIe siècle.

Selon l'étude des fourches de Paris, les corps des suppliciés ne sont décrochés que le plus tardivement possible, quitte à re-pendre des pièces de corps qui se seraient détachées et auraient chuté. En effet les fourches perdent leur raison d'être dès qu'elles ne sont plus utilisées.

Selon Vincent Challet, du Centre d'études médiévales de Montpellier, d'une part les fourches sont utilisées, peut-être pas souvent, mais en tout cas ne sont pas seulement symboliques ; mais d'autre part elles s'adresseraient aux personnes venues de l'extérieur (vagabonds, aventuriers, rivaux, etc.) au contraire des piloris qui s'adresseraient aux personnes de l'intérieur de la communauté[8].

Lieux de fourches patibulaires

- Gibet de Montfaucon

- Gibet de Creuë

- Le mont de Fourche de Vitry-en-Perthois

- Plourin (Finistère)

- Château de Kerjean (Finistère)

- Liste des gibets en France

Notes et références

- Viollet-Le-Duc 1861, p. 553.

- « PATIBULAIRE : Définition de PATIBULAIRE », sur cnrtl.fr (consulté le )

- Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (lire en ligne)

- Fabrice Mauclair, « Un objet d'histoire (presque) introuvable : les fourches patibulaires dans les sources tourangelles (XIIIe-XVIIIe siècles) », Crimino corpus, (consulté le ), p. 8-10.

- Viollet-le-Duc 1861, p. 560.

- Viollet-Le-Duc 1861, p. 554.

- Cécile Voyer, « Fourches patibulaires et corps suppliciés dans les enluminures des XIVe-XVe siècles », sur Criminocorpus, (ISSN 2108-6907, consulté le ).

- Vincent Challet, « Les fourches sont-elles vraiment patibulaires ? Les fourches et leur contraire à partir de quelques exemples languedociens », sur Criminocorpus, (ISSN 2108-6907, consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, t. 5, Paris, Bance, (lire en ligne).

- Mathieu Vivas, (Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne : actes du colloque international tenu à Bordeaux les 8-10 février 2017, Pessac, Gironde, Ausonius,

- Martine Charageat, Bernard Ribémont, Mathieu Soula et Mathieu Vivas, Résister à la justice : XIIe-XVIIIe siècles, Classiques Garnier,

Émissions et reportages

- Émission radiophonique : Vincent Charpentier, « Surveiller et punir : archéologie de la justice médiévale », sur Carbone 14, le magazine de l'archéologie (France-culture), (consulté le )