Carcan

Le carcan était un collier métallique placé autour du cou d'un condamné, ou un dispositif en bois avec des trous pour sa tête et ses mains, exposant le criminel à l'infamie d'une humiliation publique.

Usage

Le carcan est fixé à un poteau (le pilori) ou à un mur, généralement dans un lieu public très fréquenté, comme la place de l'église dans les villes et villages. En France, sous l'Ancien Régime, il est un signe de haute justice qui ne sert pas à mettre à mort. Il est également appelé « signe patibulaire », à ne pas confondre avec les fourches patibulaires et les échelles patibulaires (ou pilori)[1].

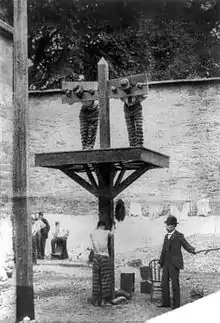

Illustration d'un « condamné » exposé au public.

Illustration d'un « condamné » exposé au public. Les carcans de l'église de Duddingston (Écosse), installés par décret pour les mendiants et condamnés à partir de 1593.

Les carcans de l'église de Duddingston (Écosse), installés par décret pour les mendiants et condamnés à partir de 1593.

Carcan « fixe » (sans chaine) à Kamień Pomorski (Pologne).

Carcan « fixe » (sans chaine) à Kamień Pomorski (Pologne).

Après l'abolition du régime féodal à la Révolution, la peine du carcan reste en vigueur en France jusqu'à son remplacement en 1832 par une simple exposition publique dans la cour du palais de justice sans entrave matérielle, peine elle-même supprimée en 1848[2]. Après sa disparition de l'arsenal répressif, le terme reste utilisé au figuré pour signifier un ensemble de contraintes pesant sur la vie quotidienne, par exemple dans l'expression « carcan administratif ». Son sens figuré est cependant moins fort que celui, proche, de joug qui implique, de plus, une soumission, une domination vécue entre personnes.

Notes et références

- Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (lire en ligne).

- Jacques Hillairet, Gibets, piloris et cachots du vieux Paris, Paris, éditions de Minuit, , 338 p., p. 48