Château de Kerjean

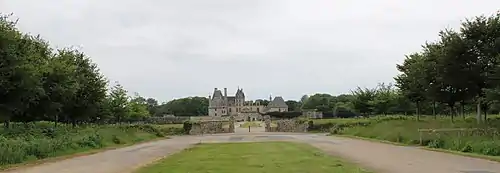

Le château de Kerjean est un château sur la commune de Saint-Vougay, dans le département français du Finistère. Il est classé au titre des monuments historiques par arrêté du [1]. Témoignage de la Bretagne prospère, la forteresse de Kerjean est un des plus beaux exemples d’architecture de style Renaissance du pays de Léon. Le château de Kerjean appartient à l'Etat-Ministère de la Culture. L'EPCC Chemin du patrimoine en Finistère gère son ouverture au public.

| Château de Kerjean | |

Vue aérienne du château | |

| Période ou style | Style Renaissance |

|---|---|

| Début construction | 1545 |

| Fin construction | 1596 |

| Propriétaire initial | Louis Barbier |

| Destination initiale | Habitation |

| Propriétaire actuel | État - Ministère de la Culture |

| Destination actuelle | Musée |

| Protection | |

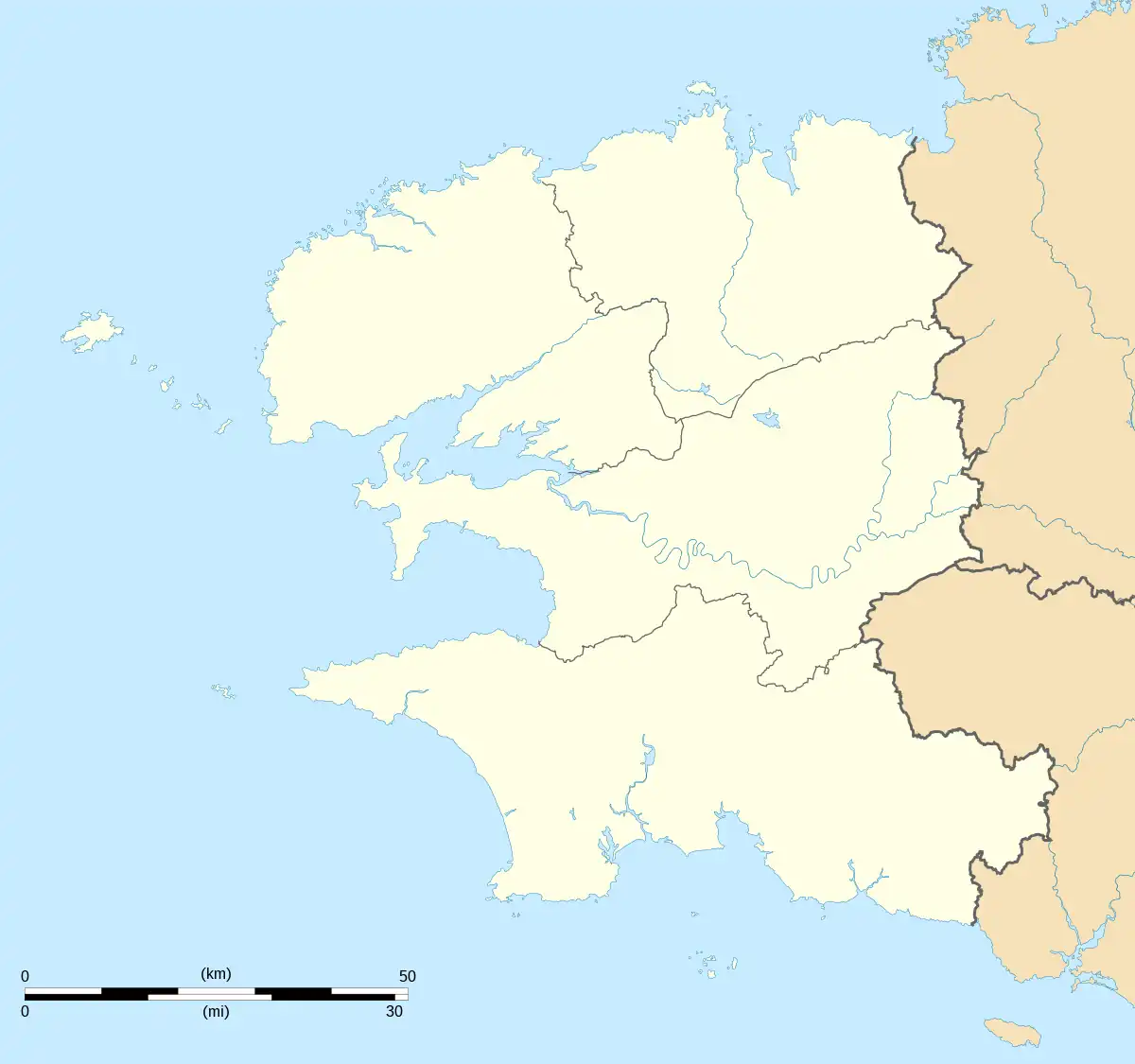

| Coordonnées | 48° 34′ 50″ nord, 4° 08′ 50″ ouest |

| Pays | |

| Anciennes provinces de France | Duché de Bretagne (Léon) |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Commune | Saint-Vougay |

| Site web | http://www.cdp29.fr |

Historique

Avant la Révolution française

À la fin du XVIe siècle, la Bretagne, et en particulier le Léon, traverse une période faste : l’agriculture et le commerce sont florissants, grâce aux cultures de céréales et de lin, et la fabrication de toiles, vendues sur toute la façade de l’Europe, depuis les ports de Morlaix, Landerneau et Roscoff. C’est dans ce contexte de prospérité économique que la famille Barbier fait construire sa demeure sur ses terres, à Saint-Vougay, une commune située à mi-chemin entre Lesneven et Saint-Pol-de-Léon. La famille Barbier est une famille noble mais modeste implantée dans le Léon au 15e siècle dans les villes Plougoulm et Tréflez[2]. À la place de l’ancien manoir, la famille fait ériger une forteresse, surpassant toutes les demeures nobles de la région : le château de Kerjean[3].

Lieu de réception et d’agrément, l’édifice suit la mode de son siècle et donc les règles de l’architecture de la Renaissance, qui abandonne le gothique au profit de l’esthétique antique. Le nom du maître d’œuvre du chantier demeure aujourd’hui inconnu, mais ses sources d’inspiration transparaissent à travers les formes du château. Jacques Androuet du Cerceau, l’architecte qui a construit le Pont Neuf à Paris, Philibert Delorme, bâtisseur du Palais des Tuileries ou encore Sebastiano Serlio, auteur d’un important traité d’architecture, ont sans doute influencé le style de Kerjean[3]. Cependant, les préoccupations architecturales de la famille Barbier ne sont pas qu'esthétiques. On ordonne alors l'édification d'une grande enceinte défensive de forme trapézoïdale et qui est flanquée d'un petit bastion à chacun de ses quatre angles. Cette enceinte est remparée, c'est-à-dire que derrière ses épais murs en maçonnerie est entassée une grosse levée de terre dont le sommet aplani peut servir de plate-forme d'artillerie. Les bastions sont munis de casemates étagées sur plusieurs niveaux. Elles permettaient aux défenseurs d'effectuer des tirs de flanquement le long des courtines. Ces bastions miniatures ainsi que le remparage de l'enceinte répondaient aux derniers progrès de l'architecture militaire de cette époque. Un fossé sec entoure cette enceinte. Il est franchi par un pont dormant menant à la double porte (charretière et piétonne) traversant le rempart.

En 1618, la famille Barbier demande à Louis XIII que le domaine de Kerjean soit érigé en marquisat. Le roi, qui considère le château comme l’une des plus belles demeures de France, accède à la requête des propriétaires. Quelque peu délaissé au XVIIe siècle, l’édifice retrouve son éclat avec les successeurs des Barbier, les Coatanscour. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Suzanne Augustine de Coatanscour, épouse de François-Gilles de Kersauzon, y reçoit la noblesse léonarde dans un cadre luxueux. Mais la Révolution française met un terme à ce prestigieux train de vie : la marquise de Coatanscour est arrêtée, emprisonnée à Brest et guillotinée[3].

« Dernière châtelaine de Kerjean (aucun des enfants du couple ne survécut longtemps), elle se renferma dans sa demeure qu'elle tint continuellement sur le pied de guerre, faisant garnir les remparts et les tours de couleuvrines et d'engins de défenses ; les ponts-levis étaient relevés tous les soirs au son de la cloche et les clefs du château déposées à la fin du jour au chevet de son lit. Elle fut l'orgueilleuse princesse des dernières années de la Monarchie, mais elle sut aussi se faire aimer des pauvres dont elle ne cessa de secourir les misères et qui gardèrent, comme ses serviteurs, le pieux souvenir de ses bienfaits. Elle fut arrêtée dans son château, condamnée à mort et guillotinée à Brest le 9 messidor an II ([4]. »

Après la Révolution française

Confisqué par la Nation (devenu bien national), Kerjean sert, dans un premier temps de garnison, avant d’être vendu en 1802 à la famille Brilhac. Cette dernière participe au démantèlement d’une partie du château en vendant les matériaux. Les propriétaires suivants, les familles Forsanz et Coatgoureden, maintiennent l’édifice en l’état. Et c’est finalement en 1911 que l’État rachète le château et le classe aussitôt monument historique[3].

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château de Kerjean accueille les collections du château de Brest, ainsi que les statues le Triomphe d'Amphitrite, Neptune et la Marne (autrement appelée l'Abondance) du sculpteur baroque français Antoine Coysevox, données à la ville de Brest en 1801. Après guerre, si la plupart des collections purent regagner Brest, ce ne fut pas le cas pour le canot impérial de Napoléon Ier et des statues de Coysevox, qui prirent la direction de Paris, pour se retrouver pour le premier, au musée national de la Marine au Palais de Chaillot, et pour les dernières, au musée du Louvre.

Depuis 1985, le domaine est mis à la disposition du Conseil général du Finistère. La restauration de la demeure seigneuriale a été achevée en 2005[3].

Généalogie des seigneurs de Kerjean

- Jean Le Barbier, seigneur de Kerjean, marié le avec Jeanne de Parcevaux, originaire du manoir de Mézarnou en Plounéventer, remarié le avec Jeanne de Kersauzon, décédé le .

- Louis Barbier, seigneur de Kerjean, né en 1523, marié le avec Françoise de Morizur et remarié en 1571 avec Jeanne Gouzillon, héritière du château de Kerno (Kernao) en Ploudaniel, chef d'escadre de Bretagne, décédé en 1596.

- François Barbier, seigneur de Kerjean, né vers 1551, marié le avec Catherine de Goësbriand

- René Barbier, marquis de Kerjean, né vers 1580, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, marié le avec Françoise de Quelen

- René Barbier, marquis de Kerjean, chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, seigneur de la Fontaine Blanche, né en 1613 au château de Kerjean, marié le avec Françoise de Parcevaux, dame d'honneur de la reine Marie de Médicis, décédé le . En 1648, Guy Autret, seigneur de Missirien, qui habite le château de Lézergué près de Quimper, décrit comment René Barbier a pourchassé des pirates : « Messire René Barbier, marquis de Kerian que vous cognoessès à mon aduis, estant en diuorse depuis six ans aveq la dame de Mesarnou sa fame, s’est aduisé depuit deux ans pour faire passer sa mélancolie, de faire bastir un grand vesseau, qu’il a bien armé aveq une patache, aveq lesquels il tient souvent la mer et done la chasse aux pirates et ayant eu aduis de ces 9 pirates, il partit de la coste de Léon la semaine de Pasques, double les pointes du Conquet et du Ras, done aveq hardiesse sur ses pirates qu’il trouue à l’ancre du haut de ceste isle, coule trois de leurs vesseaux à fond, en prend trois autres et done la chasse au reste, de forme qu’aveq un vesseau, à la vérité plus grand et mieux armé que ceux de l’ennemi, il a gaigné une petite bataille ; les marchans de tous nos haures ont député vers lui, l’ont envoyé remercier, et lui ont fait rendre des viures et des vins en abondance. L’on m’a dit que ceste victoere a telement grossi le courage de ce marquis, qu’il parle desia d’ataquer la flote des Indes, néanmoins raillerie à part. Cest essait mérite louanges et quatre lignes de gazetes. »[5].

- Sébastien Barbier, né vers 1637, marié vers 1664 avec Jeanne Harquin, décédé le

- Gabrielle Henriette Gisèle Barbier, née le , mariée vers 1685 avec Alexandre de Coatcanscours (voir ci-dessous), décédée le au village de Picpus près de Paris (c'est un quartier de Paris désormais). Son cœur fut apporté à Kerjean le par messire Pierre Allain, prêtre et précepteur du jeune marquis de Coatanscours, et repose dans l'enfeu de l'église paroissiale de Saint-Vougay en la chapelle du Rosaire.

- René Barbier, marquis de Kerjean, né vers 1580, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, marié le avec Françoise de Quelen

- Jacques Barbier, seigneur de Kerjean, né le à Saint-Vougay, marié en 1610 avec Claude de Lescoët (fille aînée de Prigent de Lescoët, seigneur de Kergoff, et d'Anne de Kerloec'h), capitaine de Lesneven en 1603, décédé en 1644 à Ploudaniel

- Claude Alain Barbier, comte de Lescoët, né le au château de Kerno en Ploudaniel, marié le à Maël-Pestivien avec Françoise Perrine Le Borgne, héritière de Lesquiffiou en Pleyber-Christ, décédé le à Lesneven. Il participa à la Conspiration de Pontcallec, mais obtint des lettres de rémission.

- François Barbier, seigneur de Kerjean, né vers 1551, marié le avec Catherine de Goësbriand

- Louis Barbier, seigneur de Kerjean, né en 1523, marié le avec Françoise de Morizur et remarié en 1571 avec Jeanne Gouzillon, héritière du château de Kerno (Kernao) en Ploudaniel, chef d'escadre de Bretagne, décédé en 1596.

- Yves de Coatanscour, né vers 1560, marié le avec Jeanne Barbier (fille de Louis Barbier et Jeanne Gouzillon), née vers 1574

- Alexandre de Coatcanscours, né vers 1610, marié vers 1645 avec Françoise Crouëzé

- Alexandre de Coatcanscours, né en 1648 à Plourin, marié vers 1685 avec Gabrielle Henriette Gisèle Barbier (fille de Sébastien Barbier et Jeanne Harquin), dame de Kerjean (voir ci-dessus)

- Alexandre-Paul-Vincent de Coatanscours, né le , décédé le au château de Kerjean, servit dans une compagnie de mousquetaires et devint colonel en 1714, année où il épousa à Versailles Louise-Marguerite de Chambon, décédée le au château de Kerjean.

- Leur fille Suzanne-Augustine de Coatanscour, née au château de Kerjean le et héritière du château (car elle n'avait que des sœurs) se maria tardivement le dans la chapelle du château de Kerjean avec Marie-François-Gilles de Kersauzon, né le à Rennes et décédé en 1767.

- Leur fils, Jean-Louis-Gabriel de Kersauzon de Coatanscours, né le , mourut en bas âge.

- Leur fille, Marie-Anne-Jacquette de Kersauzon de Coatanscours, née le , décéda le .

- Le château passa à la famille de Coatgoureden qui le vendit à l'état faute d'argent. On doit à cette famille le lit à baldaquin que l'on peut voir en visitant le château.

- Leur fille Suzanne-Augustine de Coatanscour, née au château de Kerjean le et héritière du château (car elle n'avait que des sœurs) se maria tardivement le dans la chapelle du château de Kerjean avec Marie-François-Gilles de Kersauzon, né le à Rennes et décédé en 1767.

- Alexandre-Paul-Vincent de Coatanscours, né le , décédé le au château de Kerjean, servit dans une compagnie de mousquetaires et devint colonel en 1714, année où il épousa à Versailles Louise-Marguerite de Chambon, décédée le au château de Kerjean.

- Alexandre de Coatcanscours, né en 1648 à Plourin, marié vers 1685 avec Gabrielle Henriette Gisèle Barbier (fille de Sébastien Barbier et Jeanne Harquin), dame de Kerjean (voir ci-dessus)

- Alexandre de Coatcanscours, né vers 1610, marié vers 1645 avec Françoise Crouëzé

De nos jours

La forteresse de Kerjean se dresse au cœur d’un parc de 19 hectares. Cet espace naturel venait à l’origine renforcer l’image de richesse véhiculée par l’architecture hors normes du château.

Aujourd’hui, trois éléments témoignent de la puissance seigneuriale : un colombier de 9 mètres de diamètre, à l’entrée du domaine (jusqu’à la Révolution française, seules les familles nobles étaient autorisées à en faire construire), des poteaux de justice (le seigneur de Kerjean pouvait exercer la haute justice sur ses terres, c’est-à-dire prononcer les peines capitales, et donc condamner à la pendaison) et une fontaine près de l’étang. Un élégant puits à trois colonnes reflète par ailleurs le goût des bâtisseurs de l'époque pour l'art italien de la Renaissance.

Depuis le , cinq domaines patrimoniaux du Finistère - l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye du Relec, le Manoir de Kernault, le Château de Kerjean et le Domaine de Trévarez - sont réunis au sein de l’établissement public de coopération culturelle « Chemins du patrimoine en Finistère ». Pour l’année 2009, ces 5 équipements ont accueilli 173 555 visiteurs, soit un peu de 10 % de la fréquentation totale des structures du Finistère.

Le château a reçu 40000 visiteurs en 2008, ce qui en fait le 2e domaine le plus visité après l'Abbaye de Daoulas parmi les "Chemins du patrimoine en Finistère"[3].

Le colombier

Vue du colombier et du château

Vue du colombier.

Entrée avec le linteau portant la date de 1599.

Architecture des 984 boulins servant d'abri aux pigeons. .jpg.webp)

Intérieur du colombier.

Galerie

Le château, indiqué sur un panneau Michelin.

Mur de séparation de la cour.

Le château de Kerjean.

Cour intérieure, entrée et chapelle vus depuis le logis seigneurial.

La cour intérieure du château: angle nord-est.

Vue de la galerie du mur de la cour.

Notes et références

- « Château de Kerjean », notice no PA00090442, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Claire Arlaux, Le Château de Kerjean : un château Renaissance en Bretagne, Spezet/Daoulas, Coop Breizh, , 79 p. (ISBN 978-2-84346-540-6), p. 12

- Chemins du patrimoine en Finistère, 2009

- « cgf-forum.fr/phpBB2/viewtopic.… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- http://www.glenan.fr/Textes/Villier_du_Terrage/villiers_du_terrage.htm