Conspiration de Pontcallec

La conspiration de Pontcallec est une tentative de soulèvement d'origine antifiscale survenue en Bretagne en 1718–1720, au début de la Régence. Menée par une partie de la noblesse bretonne, elle a entretenu des liens encore mal définis avec la conspiration de Cellamare, visant à renverser le Régent au profit de Philippe V d'Espagne. Mal préparée, elle échoue et quatre de ses meneurs sont décapités à Nantes.

Contexte

En 1715, année de la mort de Louis XIV, la France se trouve très lourdement endettée au sortir de nombreuses années de guerre. S'estimant injustement pressurés, les États de Bretagne assemblés à Saint-Brieuc refusent d'accorder de nouveaux crédits au pouvoir royal. Cette fronde est d'abord ignorée, en raison de la valse des portefeuilles qui s'opère alors : l'amiral de Châteaurenault, gouverneur, est remplacé par le maréchal de Montesquiou. Arrivé à Rennes pour prendre possession de sa province, ce dernier commet un premier impair : il consent tout juste à passer la tête par la portière de sa voiture, alors que plus de 300 gentilshommes sont venus l'accueillir. En outre, il se lie rapidement avec Michau de Montaran, trésorier des États, détesté de la noblesse bretonne.

En 1717, la résistance se durcit au sein des États : Le maréchal de Montesquiou doit les faire lever après seulement quatre jours. Les États envoient trois émissaires à Paris, pour se justifier auprès du Régent. Au passage, ils s'arrêtent à Sceaux, résidence du duc du Maine, l'un des bâtards légitimés de Louis XIV, grand rival du Régent. Le Régent prend le parti du maréchal de Montesquiou, à qui il envoie des troupes.

Le maréchal de Montesquiou décide alors de lever les impôts par la force. Il se heurte au Parlement de Bretagne, qui refuse d'enregistrer les édits de perception. Furieux, il fait exiler par lettre de cachet les trois émissaires, de retour en Bretagne.

Le Régent décide de convoquer de nouveau les États. Le 6 juin 1718, ceux-ci s'assemblent à Dinan. Ils sont dominés par la petite noblesse, dont la composition diffère beaucoup du reste de la France : c'est une noblesse populaire, où la tradition de « noblesse dormante » (absence de dérogeance) permet la survie de nobles pauvres, voire très pauvres[1]. Exaspérée par l'impôt, la petite noblesse rêve d'une République aristocratique. Le 22 juillet 1718, 73 délégués des États sont exilés.

Quand le gouvernement accroît les « droits d'entrée » sur le vin et l'eau-de-vie, le conflit devient ouvert, car cette décision contrevient aux Traités de 1532, comme la précédente levée d'impôt. Le Parlement interdit la levée de l'impôt. Le Régent cède d'abord, mais interdit les « bureaux diocésains », système local pour collecter les impôts. Quelques parlementaires sont à leur tour exilés et les registres du Parlement censurés. S'entêtant, ce dernier vote des remontrances.

À ce stade, la fronde bretonne attire l'attention de l'Espagne. Son monarque, Philippe V, petit-fils de Louis XIV, est également en lien avec le duc et la duchesse du Maine, qui conspirent pour renverser le Régent (voir conspiration de Cellamare). Le comte de Toulouse, également duc de Penthièvre et donc protecteur de la Bretagne, sert de boîte à lettres au duc du Maine. Un envoyé breton est dépêché auprès d'Alberoni, ministre de Philippe V.

La conspiration

Le 26 août 1718, un lit de justice prive le duc du Maine des dernières prérogatives accordées par Louis XIV dans son testament. Les choses s'accélèrent : en Bretagne, le bruit court que le duc du Maine souhaite recruter des troupes. Parallèlement, un « Acte d’union pour la défense des libertés de la Bretagne » reçoit 300 signatures et l’Association Patriotique Bretonne regroupe rapidement entre 700 et 800 membres. Le comte de Noyan, l'un des artisans du texte, rencontre en septembre Chrysogone-Clément de Guer, marquis de Pontcallec membre d'une famille de grand renom et propriétaire d'une véritable forteresse. Le marquis est célibataire. Né en 1679, il a 39 ans. Endetté, il vit plus de la contrebande de tabac que de l'exploitation de ses terres[2]. Considéré comme un homme cruel et violent, il est craint[3]. Le recrutement commence dans le milieu des paysans, contrebandiers et faux-sauniers, clientèle traditionnelle de la noblesse bretonne.

Le , le duc et la duchesse du Maine sont arrêtés. Pontcallec maintient son plan et continue son recrutement, alors que d'autres gentilshommes se joignent à lui. Menacé d'être arrêté pour contrebande, il ordonne un rassemblement général sur les landes de Questembert. Arrivé sur les lieux le 24 juin 1719, il ne trouve guère plus de 200 personnes. La menace s'avérant sans fondement, la petite troupe se disperse. Cependant, le rassemblement a été espionné : dès juillet, le Régent en est informé.

C'est alors que revient l'envoyé d'Espagne. Celui-ci, de son propre chef, a promis à Alberoni, moyennant l'aide espagnole, le soulèvement non seulement de la noblesse bretonne, mais aussi de celle du Dauphiné et de Franche-Comté. Ces révoltes devaient permettre de renverser le Régent et d'installer à sa place Philippe V ou le duc du Maine. Rien de tel n'était prévu au départ, mais Pontcallec accepte tout de même.

Le 15 août, une troupe de paysans menée par Rohan du Pouldu met en fuite des soldats venus collecter l'impôt. En septembre, le maréchal de Montesquiou pénètre dans Rennes à la tête d'une armée de 15 000 hommes. Par hasard, l'un des conspirateurs est arrêté à Nantes : il avoue tout. Alertés, les partisans de Pontcallec se réfugient dans son château-forteresse. Cependant, Pontcallec ne parvient pas à organiser sa défense : seule une quinzaine de personnes répondent à son appel. Le 3 octobre, le Régent institue une chambre de justice pour juger les conjurés.

Parallèlement, fidèle à sa promesse, Alberoni envoie vers la Bretagne trois frégates pour un total de 2 000 hommes, tous irlandais. Le navire le plus rapide part en avance et mouille à Rhuys, où il débarque de l'argent et des lettres, puis un premier contingent de 300 hommes. L'un des conspirateurs (Jean-François Coué de Salarun, qui habitait le château de Kérgurioné en Crac'h[4]), affolé par la disproportion des forces (2 000 Espagnols contre 15 000 hommes pour les troupes royales) et par la perspective de la trahison, persuade le contingent de rembarquer et prévient le maréchal de Montesquiou. Celui-ci lance les ordres d'arrestation ; quelques conjurés fuient en Espagne grâce à un bateau mouillé en rade de La Trinité. Les deux autres frégates, bloquées par le mauvais temps, arrivent en retard. À peine à terre, les troupes irlandaises se mutinent, probablement payées par le Régent. L'Espagne n'insiste pas.

Trahi par l'un de ses amis, le sénéchal du Faouët, à la solde du Régent, Pontcallec est arrêté le au presbytère de Lignol, après deux mois d'errance. Talhouët, rédacteur de l'acte d'union, se livre le [5].

La chambre de justice

La chambre de justice, sise à Nantes, est présidée par Castanier d'Auriac, futur prévôt des marchands. 70 prisonniers doivent être jugés. La duchesse du Maine, devant les pressions du Régent, avoue un complot destiné à le renverser grâce au soulèvement de Paris et de la Bretagne, et à l'aide espagnole. En fait, les liens entre la conspiration de Pontcallec et celle de Cellamare sont difficiles à vérifier : les témoignages sont contradictoires, et la plupart des documents relatifs aux deux affaires ont disparu.

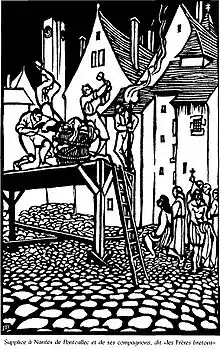

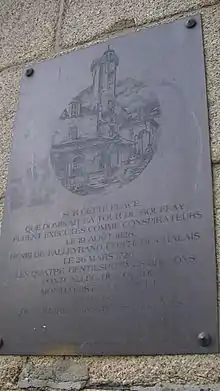

Le Régent et l'abbé Dubois[6] désignent comme principaux responsables 23 accusés, dont seulement 7 sont présents au procès (Pontcallec, Montlouis, Salarun, Talhouët, du Couëdic, Coargan et Hire de Keranguen). Les interrogatoires prennent fin le 12 mars. Le 26, le verdict tombe : Chrysogone-Clément de Guer, marquis de Pontcallec ; Thomas Simon de Montlouis, seigneur de Kerfandol[7] ; Laurent Le Moyne, seigneur de Talhouët[8] et François du Couëdic, seigneur de Kerbeizec[9], sont condamnés à mort, et 16 autres par contumace. Les quatre condamnés à mort sont exécutés à la hache sur la Place du Bouffay dans le quartier du même nom à Nantes le soir même[10]. Pour les autres, on décapite leurs effigies[11].

Le verdict frappe par sa sévérité : l'opinion publique s'était attendue à une grâce pour un complot qui, s'il relevait bien de la haute trahison, était jugé d'opérette. Autre fait curieux, la machinerie du procès s'est montrée disproportionnée à l'affaire : le coût total s'élève à 340 000 livres, somme très importante. En fait, cette décision doit être examinée en regard de l'exécution parallèle du comte de Horn, roué pour avoir assassiné un commis : le Régent entend bien garder la main haute sur la noblesse. Sans doute aussi les quatre exécutés ont-ils été les boucs émissaires des conjurés considérablement plus haut placés de la conspiration de Cellamare. Pour Saint-Simon, c'est une évidence : ils ont été les jouets du duc du Maine et de son épouse, qui ne furent pas condamnés à mort, mais perdirent leur rang de princes de sang, et se trouvèrent chassés de Paris, ce qui pour eux équivalait à la mort. Cependant, l'affaire est bientôt étouffée par la déroute du système de Law. Après l'exécution, la répression s'arrête : les poursuites prennent fin, les fortunes confisquées sont restituées [ce qui n'est pas du tout la version de Saint-Simon, même source que celle citée en référence]. Les exilés peuvent rentrer en France après une dizaine d'années, une fois le régent mort.

Bilan

Au total, la conspiration de Pontcallec, à l'instar de celle de Cellamare, frappe par son caractère brouillon et l'indécision de ses protagonistes, sans projet précis, prompts au revirement voire à la trahison. Si le mécontentement de la noblesse bretonne est général en 1715–1718, seul un petit nombre de gentilshommes a pris part au mouvement, dont le peuple breton est quasiment resté exclu. Malgré cela, la conspiration devient rapidement une légende et Pontcallec, un héros. Hersart de La Villemarqué lui consacre ainsi une notice dans son Barzaz Breiz et rapporte une "gwerz", Marv Pontkalleg (La mort de Pontcallec), vantant « le jeune marquis de Pontcallec, si beau, si gai, si plein de cœur ». Cette chanson, devenue très populaire en Bretagne, a notamment été interprétée par Alan Stivell et le groupe Tri Yann, et Gilles Servat. Il importe de préciser qu'il s'agit d'un faux : tant François-Marie Luzel que Joseph Loth et Francis Gourvil l'ont classée dans la catégorie des « chants inventés » à caractère nationaliste (voir à ce sujet la thèse de Francis Gourvil, Hersart de La Villemarqué et le Barzaz Breiz, p. 389). Cette chanson n'a jamais été recueillie dans la tradition populaire et a été rédigée dans le but de faire de Pontcallec le héros et martyr d'une conspiration de nobles bretons contre la France. De nos jours, le nom du marquis de Pontcallec est toujours honoré par les nationalistes bretons.

Bibliographie

- Pierre Michel-François Chevalier, dit Pitre-Chevalier, "Bretagne et Vendée", W. Coquebert 1845-1846.

- Arthur de la Borderie, La Bretagne aux temps modernes 1471-1789, Rennes 1894.

- Joël Cornette :

- Histoire de la Bretagne et des Bretons Tome 2. Paris 2005

- Le marquis et le Régent : une conspiration bretonne à l'aube des Lumières, Paris, Tallandier, 2008.

- Emmanuel Le Roy Ladurie, Saint-Simon ou Le système de la Cour, Fayard, 1997 (ISBN 2213600163) ;

- Jean Meyer :

- Le Régent, Ramsay, Paris, 1985 (ASIN 2859564047).

- La noblesse bretonne au XVIIIe siècle, Éditions de l'EHESS, Paris, 1995 (2e édition) (ISBN 2713208564),

- B. Pocquet, Histoire de Bretagne, t. VI, Rennes-Paris, 1896-1914 ;

- Henri Fréville, L'Intendance de Bretagne 1689-1720 Rennes 1953

- Cte E. de M. (Eugène de Meeûs), les du Couëdic (1200 - 1900) Ixelles (Belgique) 1901

- Guy Gauthier, La Conspiration de Pontcallec, Coop Breizh 2011

- Brice Evain, Deux héros de Bretagne : le marquis de Pontcallec et Marion du Faouët. Histoires et mémoires., coll. « Mémoire de mastère 2 », , 436 p. (lire en ligne)

En littérature

- Une fille du régent d'Alexandre Dumas 1845

- Le marquis de Pontcallec de Raoul de Navery, 1878

- Les enfants du Nouveau Monde d'Anne-Sophie Silvestre, Hachette, 2005

Filmographie

Que la fête commence, un film de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret (le Régent), Jean Rochefort (l'abbé Dubois) et Jean-Pierre Marielle en marquis de Pontcallec.

Notes

- Meyer (1995). En 1710, sur le territoire des actuels Côtes-d'Armor, un tiers des nobles ne possède pas de terre et ne peut payer l'impôt. Dans l'évêché de Tréguier, 77 % des nobles sont dits « misérables » et 13 % « tout à fait misérables ». Dans le diocèse de Saint-Malo, 55 % des nobles sont misérables et 8 % tout à fait misérables.

- Brice Evain, « Deux héros de Bretagne : le marquis de Pontcallec et Marion du Faouët. Histoires et mémoires », Mémoire de Mastère 2, , éléments biographiques, p. 23 et suiv. (lire en ligne).

- « Un lieu, une histoire. Pontcallec, la révolte de la petite noblesse », sur Le Télégramme, .

- « Histoire de Bretagne - CRAC'H », sur Mon escale en Morbihan, chambres…, (consulté le ).

- Annette de Soussay, « Talhouet-Keravéon et la conspiration de Pontcallec », sur La Revue politique et littéraire, (consulté le ).

- Mémoires de Saint-Simon, Tome 18, pp. 168-170. Pour John Law, il y a confusion : il a simplement réclamé la tête du comte d'Horn, exécuté le même jour à Paris pour avoir assassiné un agioteur pour lui dérober son argent. Law a demandé cette peine afin de rassurer les autres spéculateurs..

- Thomas Simon de Montlouis, né le à Priziac et mort décapité le à Nantes, seigneur de Kerfandol, capitaine au régiment de Dragons-Cambout, habitant au manoir de Plascaër en Priziac.

- Laurent Le Moyne, né en 1668 à Kerourin en Ploërdut, seigneur de Talhouët, capitaine au régiment de Senneterre dragons, mort décapité le à Nantes.

- François du Couédic, né le au manoir de Kerbleizec en Gourin, seigneur de Kerbeizec ; membre d'une branche cadette de la famille du Couédic de Kergoulaer, originaire de Scaër, voir http://www.infobretagne.com/famille-couedic-kergoualer.htm.

- Thierry Jigourel, "Grands rebelles et révoltés de Bretagne" (chapitre "Pontcallec, un marquis pour une république bretonne"), éditions Ouest-France, (ISBN 978-2-7373-6004-6)

- Mémoires de Saint-Simon, Tome 18, p.168.

Liens externes

- La conspiration de Pontcallec - La Bretagne sous la régence (1718-1720) sur Histoire & Bretagne