Gourin

Gourin [ɡuʁɛ̃] est une commune du département du Morbihan, dans la région Bretagne, en France.

| Gourin | |

Le manoir de Tronjoly. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Morbihan |

| Arrondissement | Pontivy |

| Intercommunalité | Communauté de communes Roi Morvan Communauté (siège) |

| Maire Mandat |

Hervé Le Floc’h 2020-2026 |

| Code postal | 56110 |

| Code commune | 56066 |

| Démographie | |

| Gentilé | Gourinois, Gourinoises |

| Population municipale |

3 783 hab. (2020 |

| Densité | 51 hab./km2 |

| Population agglomération |

25 412 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 08′ 28″ nord, 3° 36′ 21″ ouest |

| Altitude | Min. 83 m Max. 301 m |

| Superficie | 74,72 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Gourin (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Gourin (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Gourin (bureau centralisateur) |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | https://www.gourin.bzh/ |

Géographie

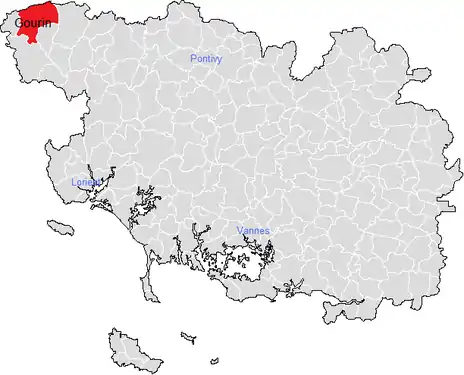

Localisation

Situé en Argoat, Gourin appartient à la Cornouaille morbihannaise : elle faisait partie de l'évêché de Quimper. La langue utilisée était le breton cornouaillais jusqu'au basculement linguistique vers le français qui eut lieu dans les années 1950. Le Cornouaillais était utilisé dans les communes des cantons de Gourin et du Faouët situées sur la rive droite de la rivière Ellé, tandis que le reste du département utilisait le Breton vannetais (sauf la partie est parlant gallo).

Gourin a la particularité de se trouver à vol d'oiseau, à 83 km au nord-ouest de Vannes, son chef-lieu de département, et seulement à 40 km au nord-est de Quimper, le chef-lieu du département voisin du Finistère. Gourin est également situé à 15 km au sud de Carhaix-Plouguer, à 47 km au nord-ouest de Lorient, à 71 km au sud-est de Brest, à 74 km au sud-ouest de Saint-Brieuc et à 143 km à l'ouest de Rennes.

Les communes limitrophes en suivant le sens horaire des aiguilles d'une montre sont Langonnet à l'est, Le Saint au sud-est, Guiscriff au sud, Roudouallec à l'ouest, Spézet au nord-ouest et Tréogan au nord.

|

Géologie et relief

Gourin se situe sur le flanc sud de la chaîne des Montagnes Noires, un des principaux reliefs du Massif armoricain, dont le point culminant est le Roc'h Toullaeron à 318 m, sur la commune limitrophe de Spézet. Plusieurs sommets de la chaîne se trouvent sur son territoire : Le Roc'h an Ankou, 236 m, à l'ouest du bourg, le Minez Guernazou, 282 m, au nord et le Rocher de la Madeleine, 262 m, à l'est. Le département du Morbihan culmine à 301 m d'altitude à Gourin.

Le sous-sol gourinois renferme des roches de natures diverses. On trouve notamment sur les flancs des Montagnes Noires des gisements de schiste d'âge ordovicien qui furent exploités de manière intensive au XIXe siècle et au XXe siècle pour produire des ardoises (gisements d'ardoise de Lannuon et de schiste de Kermoal). Du granite, qui affleure dans le sud-ouest de la commune aux abords du village de Kergus, fut également exploité autrefois ainsi que du grès à Minez Cluon. Le « poudingue de Gourin[1] », formation géologique qui dépasse rarement 10 mètres d'épaisseur, forme de grandes lentilles au sein des roches datant du briovérien[2]. Ce poudingue est un conglomérat composé de galets bien arrondis de quartz blanc et de rares galets de phtanite noire et de grès, répartis dans une matrice silto-gréseuse[3]. La présence de galets de quartz bien roulés au sommet d’une série essentiellement silteuse suggère des dépôts d’estuaire de fleuve à régimes variables sur une côte sableuse, mis place après le dépôt des turbidites ou une remobilisation ultérieure de matériau fluviatile allant se mettre en place dans les chenaux des cônes de turbidite (intercalation dans les siltites ?)[4] - [5].

|

Hydrographie

L'Inam, principal cours d'eau de la commune, draine une bonne partie du territoire communal. Il prend sa source au nord-est du bourg qu'il contourne par le nord avant de se diriger vers le sud puis matérialiser la frontière avec Guiscriff. Il est alimenté par de nombreux ruisseaux qui forment un réseau hydrographique dense : ruisseau de Rastal Grout, ruisseau du Moulin Pré, ruisseau de Kergonan, ruisseau du moulin Quilliou, ruisseau de Menguionnet.

Transports

Gourin est au carrefour de la départementale 769 (ancienne route nationale 169 ; axe routier Lorient-Roscoff) et de l'axe routier Quimper-Rostrenen-Saint-Brieuc (route départementale 1 pour sa partie morbihannaise et 3 pour son prolongement costarmoricain), le premier contournant la ville par l'est, le second par le nord-ouest. La départementale 27, qui emprunte le fond de la vallée de l'Inam, relie Gourin à Scaër.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[6]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Spezet », sur la commune de Spézet, mise en service en 1994[12] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[13] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,5 °C et la hauteur de précipitations de 1 164,9 mm pour la période 1981-2010[14]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lorient-Lann Bihoue », sur la commune de Quéven, mise en service en 1952 et à 42 km[15], la température moyenne annuelle évolue de 11,6 °C pour la période 1971-2000[16], à 12 °C pour 1981-2010[17], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[18].

Urbanisme

Typologie

Gourin est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [19] - [20] - [21]. Elle appartient à l'unité urbaine de Gourin, une unité urbaine monocommunale[22] de 3 803 habitants en 2017, constituant une ville isolée[23] - [24].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Gourin, dont elle est la commune-centre[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 3 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[25] - [26].

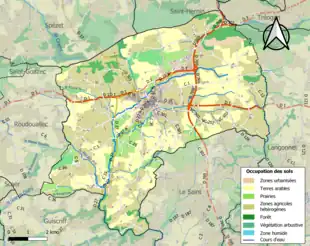

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols détaillée de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 4,1 % | 305 |

| Zones industrielles et commerciales | 1,2 % | 92 |

| Extraction de matériaux | 0,9 % | 64 |

| Terres arables hors irrigation | 31,5 % | 2367 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 9,9 % | 743 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 40,5 % | 3041 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 4,4 % | 327 |

| Forêts de feuillus | 2,5 % | 185 |

| Forêts de conifères | 2,3 % | 169 |

| Forêts mélangées | 0,6 % | 44 |

| Landes et broussailles | 0,4 % | 29 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 1,9 % | 144 |

| Source : Corine Land Cover[27] | ||

Toponymie

Attestée sous les formes de Gorvrein en 1294, Gorvrin au XIVe siècle et Gourin dès 1424.

L'Office de la langue bretonne a collecté les formes suivantes[28]:

|

|

Gourin est issu de verg, vorg « ouvrage fortifié » + suffixe[31] - [32].

Bernard Tanguy a, quant à lui, rapproché Gourin du gallois corfryn (cor + bryn) au sens de « petite colline »[28] - [31]. Gourin semblerait dériver du préfixe Gou- « petit » et Bré, Bren « colline », avec mutation du B en V comme il est d'usage dans ce cas en breton.

Histoire

Moyen Âge

Aux XIe et XIIe siècles Gourin était le siège d'une vicomté qui s'étendait sur les paroisses de Gourin, Guiscriff, Langonnet, Le Faouët et Leuhan et les trèves de Roudouallec, Le Saint, Lanvénégen et La Trinité. Parmi les vicomtes de Gourin citons les noms de Cadoret qui se souleva en 1075 contre le duc Hoël et Tanguy Ier qui participa à la Première croisade avec son duc Alain Fergent. La vicomté fut rattachée au domaine ducal dès 1265. Gourin devient alors le siège d'une barre ducale qui après l'acte d'union de la Bretagne à la France en 1532 deviendra le siège d'une sénéchaussée royale jusqu'à sa suppression lors de la Révolution française.

Selon Jean-Baptiste Ogée, « en 1400, on y connaissait les manoirs suivants : Pencoët, Kerenbus, Quillion, Cozoellet, Langoezan, Mégant-Flaret, Guern, Croniguer, Coetbuhat, Kerbiguet, Coatbihan, Kerrouart et Pont-Briand, qui est aujourd'hui [en 1778] un prieuré où l'on fait les fonctions curiales. Le château du Kerstang appartenait à Olivier de Kergus [Kerguz], seigneur du Kerstang, par son mariage en 1500 avec Jeanne de Kergouët, héritière du Kerstang »[33]. Le 30e abbé de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, entre 1500 et 1520, fut Pierre de Kerguz[34].

Les seigneurs de Tronjoly

Les premiers seigneurs de Tronjoly furent les Kergoët, qui résidèrent dans l'ancien manoir de 1426 à 1660. Leur succédèrent les L'Ollivier, de la Villeneuve-Lochrist, dont la branche de Tronjoly porta les armes "d'argent à la fasce de gueules, grillées d'or, accompagnée de trois quintefeuilles de gueules" ; successivement Sébastien L'Ollivier (né vers 1660 et époux d'Anne de Kerguz), leur fils François Claude Baptiste L'Ollivier (baptisé le à Gourin, époux d'Angélique de La Pierre de Frémeur) et le fils de ces derniers François L'Ollivier (né le à Gourin, époux de Françoise Guillemette de Quelen, chef d'escadre[35]) furent seigneurs de Tronjoly. Le château actuel est construit en 1768, remplaçant l'ancien manoir.

La Révolte des Bonnets rouges

Des habitants de Gourin participèrent à la Révolte des Bonnets Rouges : le « à l'issue de la grand-messe, des paysans de Gourin, Leuhan, Roudouallec, plus de 200 personnes, conduites par Guillaume Morvan, cassèrent à coups de pierre les portes et fenêtres de François Jan, sergent de la juridiction de Carhaix, et le frappèrent "disant qu'il avait la gabelle" » ; le lendemain ils se rendirent au manoir de Kerbiquet et firent signer au sieur de Kerbiquet et à celui de Kerstang "toutes les déclarations qu'ils voulurent"[36].

Des paroissiens participèrent à l'attaque de Carhaix le 6 et et au pillage le du château de Kergoët en Saint-Hernin, propriété du sieur Le Moyne de Trévigny. La paroisse et ses trèves durent verser 5 500 £ de dédommagements au sieur Le Moyne de Trévigny. Charles Morvan, le meneur des révoltés pour Gourin, fut envoyé aux galères pour servir d'exemple.

Gourin décrit en 1778

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Gourin en 1778 :

« Gourin, petite ville, sur une hauteur ; à 8 lieues trois quarts à l'est-nord-est de Quimper, son évêché ; et à 30 lieues de Rennes ; elle relève du Roi, et avait jadis une Juridiction royale, qui fut unie et incorporée à celle de Carhaix, par édit du roi Charles IX donné à Troyes, en Champagne, le ; elle a depuis été rétablie et est encore Cour royale. On y trouve aussi une subdélégation. Trois grandes routes y arrivent et il s'y tient un marché tous les lundis. On y compte 5 800 communiants[37], y compris ceux de Roudouallec et du Saint, ses trèves. M. l'Évêque en est le curé primitif, et nomme le vicaire perpétuel. Ce territoire est borné, au nord, par les Montagnes noires, et coupé par une multitude de ruisseaux qui coulent dans les vallons. Les terres en sont d'assez bonne qualité, mais on y voit beaucoup de landes. ; on y trouve aussi la forêt de Connevau [Conveau], qui dépend de l'abbaye de Langouët [abbaye Notre-Dame de Langonnet, et quelques bois, celui du Saint étant le plus considérable[33]. »

Jean-Baptiste Ogée indique également que la seigneurie de Kerstang qui « s'étend dans le territoire de Gourin, du Saint, de Roudouallec, de Guiscriff et du Faouët, forme avec les fiefs de bois de Launai, de Coitanguern, Enbougent, le Legou, une haute, moyenne et basse justice ; elle appartient à M. de Kergus du Kerstang[38] (...), avec ses droits de halle, fours bannaux, étalage, mouteaux et bannalité dans toute l'étendue de la Cour royale de Gourin, et avec les prééminences et droits honorifiques aux Églises, etc. On y voit aussi, aux environs du Saint, ceux de Kermenbigot, Tremeneuc, Kerraroux, du Saint et du Rux ; ces deux derniers appartenant alors au sieur du Faouët »[33].

Révolution française

Nicolas Loëdon de Keromen[Note 7], recteur de Gourin, fut député de l'Ordre du clergé aux États généraux de 1789. Il prêta serment à la Constitution civile du clergé, mais se rétracta immédiatement et fut expulsé en Espagne en 1792[39].

.jpg.webp) Jean-Michel Moreau : Portrait de Nicolas Loëdon de Keromen (curé de Gourin, député suppléant du clergé aux États généraux de 1789)

Jean-Michel Moreau : Portrait de Nicolas Loëdon de Keromen (curé de Gourin, député suppléant du clergé aux États généraux de 1789)

Au début de la Révolution française, les seigneurs de Tronjoly hébergèrent des prêtres réfractaires et des chouans. Surveillés par les autorités républicaines, les L'Ollivier furent contraints en de s'établir au Faouët et certains membres de la famille émigrèrent ; parmi eux François Urbain L'Ollivier de Tronjoly[40], blessé lors du débarquement de Quiberon le , fut jugé et exécuté à Vannes le 14 thermidor an III (). En 1796, Anne-Jacquette L'Ollivier[41], épouse de Jean Baptiste Rouxel, seigneur de Lescoët, profita de l'autorisation accordée aux familles des émigrés pour racheter les terres saisies et vendues comme biens nationaux pour racheter le château et son domaine[42].

Gourin décrit en 1843

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Gourin en 1843 :

« Gourin (sous l'invocation de saint Pierre et saint Paul) : commune formée de l'ancienne paroisse de ce nom, moins ses trèves Roudouallec et Le Saint (...) ; aujourd'hui cure de 2ème classe ; chef-lieu de perception ; bureau de l'enregistrement ; brigade de gendarmerie à pied. (...) Principaux villages : Kerstang, Conveau, Kerenor, Saint-Hervé, Guernach, Kerscuidal, Lannizon, Kerouech, Kerbillio, Grondat, Landevec, Pratlédan, Lequenelec, Quistinet, Kervegan, Kergulvarec, Châteaublanc, Kerviguet, Kerdrevbourne, Crondal, Kergaradec, Kergrist, Sainte-Julienne, le Ninger, Kergus, le Helès, Keruel, Kervouro, Kerbos, Penhoat, Penguily, Kerflous, Guernach, Cranpipidec, Cozvalet, le Mainguer. Superficie totale : 7 471 hectares, dont (...) terres labourables 3 429 ha, prés et pâturages 776 ha, bois 234 ha, vergers et jardins 170 ha, landes et incultes 2 653 ha, étangs 3 ha (...). Moulins : 15 (de Tronjoly, à vent ; du Corré, Madame, de Rosmellec, de Quilliou, de Mainguionet, de Kerbiguet, Conan, de Kerstang, de Tronjoly, à eau). (...) Il y avait autrefois, outre l'église, onze chapelles. Il y en a encore neuf, dont huit hors du bourg. Celles-ci sont desservies alternativement par les vicaires de la cure. Tous les manoirs indiqués par Ogée sont aujourd'hui convertis en métairies, à l'exception de Kerstang, dont on ne voit que des ruines. Tronjoly est le seul château qui existe, et il est en fort bon état. Le territoire de Gourin est compris en partie dans les Montagnes Noires, et de plusieurs endroits on jouit d'une vue magnifique. On exporte dans les communes environnantes des bestiaux, du beurre, de la cire et du miel. Il y a foire le deuxième lundi de chaque mois, le 22 février, le 1er juin, le 20 juillet, le 1er septembre, le 29 octobre, le 22 décembre. (...) Géologie : le schiste micacé est la roche dominante. On exploite quelques minerais de fer. Carrières de pierres ardoisières et de pierres schisteuses à bâtir. (...) On parle le breton[43]. »

Autres faits du XIXe siècle

Le château de Tronjoly resta la propriété de la famille Rouxel de Lescoët pendant le XIXe siècle ; par exemple Joseph Charles Rouxel de Lescoët, né en 1812, y décéda le et son fils Joseph Louis Amédée de Lescoët, né en 1847, y décéda également le ; par le mariage de la fille de ce dernier, Hermine Rouxel de Lescoët, avec Marie Joseph Édouard Guy de Salvaing de Boissieu, la famille Salvaing de Boissieu devint alors propriétaire du château. Victime d'un incendie à la fin du XIXe siècle, l'aile est du château fut alors reconstruite[42].

Un scolasticat[44] de la Congrégation du Saint-Esprit existait à Gourin au milieu du XIXe siècle ; il fut transféré à l'abbaye Notre-Dame de Langonnet dans la décennie 1870[45]. Les religieuses missionnaires de Saint-Joseph de Cluny avaient à la fin du XIXe siècle un noviciat à Gourin : par exemple 24 jeunes filles en 1897 et 32 en 1901 y prirent l'habit avant de partir missionnaires dans les colonies françaises[46].

Frank Davies[47] rapporte que lors des hivers rudes, après une longue période de neige, « on a besoin d'allumer des feux la nuit à tous les carrefours de routes entre Carhaix, Callac, Gourin, Rostrenen et autres petites villes du voisinage pour préserver les troupeaux et même les chiens de la rapacité des loups affamés »[48].

Une épidémie de variole fit 226 malades dont 126 morts (parmi eux 84 enfants) à Gourin entre 1865 et 1870, surtout en 1870[49].

Dans un rapport daté de 1896, le sous-préfet de Lorient écrit : « Il est de notoriété publique à Gourin que le clergé fait tout ce qu'il peut pour que les enfants apprennent le catéchisme breton [en langue bretonne] »[50].

L'émigration vers l'Amérique du Nord

L'émigration était nécessaire dans la région de Gourin ; alors que la terre était ingrate et que les petites exploitations agricoles de 5 à 10 hectares prédominaient et que les familles comptaient le plus souvent entre 5 et 8 enfants, la densité de population dépassait 100 habitants au km² au début du XXe siècle[51].

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, surtout entre 1902 et la Première Guerre mondiale, Gourin et sa région ont connu une très forte émigration, principalement d'hommes jeunes, vers l'Amérique du Nord, même si celle-ci commença dès le XVIIIe siècle. Des prêtres parcouraient les campagnes et organisaient cette émigration, d'abord vers le Canada, principalement vers le Manitoba, l'Alberta, l'Ontario et le Québec, le gouvernement cédant des lots de terre qui devenaient la propriété des colons après cinq ans de mise en valeur. La plupart des émigrés travaillaient dans l'agriculture, d'autres travaillant dans l'abattage des arbres ou encore dans les usines de papier[52].

En 1913, Joseph Ulliac[Note 8], qui travaillait jusque-là sur les terres du domaine de Tronjoly qui appartenait alors au baron de Boissieu, et qui avait notamment remporté le concours cantonal du comice agricole de Gourin, quitte Gourin avec sa femme Marie-Louise Cosperec[Note 9], et dix autres membres de sa famille. Ils fondent ensemble le village de Gourin City (en), faisant aujourd'hui partie de la municipalité régionale de Wood Buffalo, dans le nord de la province de l'Alberta, au Canada, au pied des Montagnes Rocheuses. En 1923, Gourin City obtient un bureau de poste et en 1937 une école catholique tenue par la Congrégation des Filles de Jésus y ouvre. Une douzaine de familles bretonnes, venues principalement de Gourin, Langonnet, Bannalec et Saint-Hernin, rejoignent par la suite les premiers colons[53].

Dans la décennie 1930, des hommes de Gourin et Saint-Hernin émigrèrent vers le nord du Québec, notamment à Kapuskasing et Abitibi.

Il y eut une seconde vague d'émigration depuis les cantons de Gourin et Roudouallec dans les années 1950 à la suite de la visite du consul canadien. 85 jeunes gourinois partirent vers le Canada entre 1948 et 1953, ainsi que 59 jeunes originaires de Langonnet, 35 du Saint, 22 de Guiscriff, 15 de Roudouallec, 7 de Glomel, etc.

Beaucoup des Bretons vivant actuellement aux États-Unis sont originaires de la région de Gourin (on estime que la région des Montagnes Noires autour de Gourin a perdu environ 4 000 émigrants partis vers les États-Unis entre 1945 et 1958). Mais l'émigration vers ce pays a commencé vers 1885, les émigrés n'étant pas tous des hommes jeunes, mais parfois des personnes d'âge mûr, petits agriculteurs (9 des 10 enfants de Louis Jamet (1871-1948), agriculteur à Kerbiquet, émigrèrent aux États-Unis ou au Canada), petits commerçants ou artisans, ne disposant pas de terres capables de les nourrir ; à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, un noyau important d'émigrés venus des Montagnes Noires se fixe dans la région de villégiature de Lenox (Massachusetts), les femmes devenant employées de maison, les hommes comme jardiniers). En 1927 on enregistrait 15 départs par mois en moyenne à Gourin et Roudouallec[54]. Dès 1928, on dénombre environ 3 000 habitants de Gourin à New York, 400 d'entre eux étant directement employés par Michelin (créée en 1901 au sud de New York à Miltown (dans le New Jersey) et qui recrutait de façon privilégiée des Bretons). Entre les seules années 1946 et 1955, 747 émigrants, des jeunes principalement, quittent la région de Gourin (13,4 % de la population) dont une large part vers les États-Unis, beaucoup trouvant un emploi dans l'hôtellerie ou la restauration (Monique et Jo Jaffré tinrent un restaurant réputé, "Le Château", à New-York). Les Bretons émigrés ont tendance à se regrouper en colonies, un véritable « quartier breton » se créant par exemple à New York, à la limite de Brooklyn et du Bronx, entre la 49e et la 52e Rue ; d'autres sont partis vers le Sud (Louisiane et Floride) ou l'Ouest (Californie)[52].

Trois agences de la « Compagnie Générale Transatlantique » ont d'ailleurs à l'époque leur siège à Gourin et Roudouallec pour organiser les flux à destination des États-Unis. Entre 1948 et 1953, 215 émigrants sont originaires de Gourin, 85 de Roudouallec, 62 de Langonnet, 32 du Saint, 10 de Guiscriff, 8 du Faouët, 5 du Croisty, etc. Une autre statistique indique que 747 Gourinois ont quitté leur commune pour l'Amérique du Nord entre 1946 et 1965, soit 13,4 % de la population communale en 1954[55].

Le retour au pays d'une partie de ces émigrés, surnommés « les Américains », parfois enrichis, a été un puissant vecteur de modernisation de l'agriculture et de l'habitat ainsi que d'évolution des mentalités ; mais la plupart se sont fixés définitivement en Amérique du Nord[52]. Ces émigrés étaient aussi parfois surnommés « ar lostou ru » (« les queues rouges ») en breton local, en faisant référence à la couleur de leurs plaques minéralogiques.

Les ardoisières

La seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle correspondent à l'âge d'or de l'exploitation des ardoisières à Gourin. Celles-ci étaient déjà exploitées aux siècles précédents mais elles vont prospérer par la suite notamment grâce à un accroissement de la demande régionale (les toits en ardoise remplacent alors progressivement les couvertures de chaume à cause des risques d'incendie) et à la construction en 1892 de la ligne de chemin de fer à voie métrique reliant Guingamp à Rosporden. Le , un éboulement fit cinq morts et trois blessés (dont un décédé peu après) dans la carrière du Guernanic[56].

L'ardoisière de Ty Houlin[57], déjà exploitée avant 1914, avait un puits vertical de 220 mètres de profondeur qui permettait, grâce à un plan incliné descendant de 100 mètres, d'accéder à 6 chambres d'exploitation. Elle ferma en 1961[58].

Les carrières durent fermer en 1962 en raison de la concurrence trop forte des ardoisières de Trélazé.

La Belle Époque

Gustave Geffroy fait une description sévère de Gourin en 1903 :

« Gourin est tout noir, d'un vilain noir. (...) Je ne me crois pas en Bretagne, mais aux abords de quelque cité industrielle du Nord, dans un voisinage de houillères. (...) [La ville] doit (...) sa noirceur (...) à la crasse répandue partout. J'ai beau aller et venir, parcourir les rues, les ruelles, partout je retrouve cette même impression de deuil. Heureusement, au moment où je redescends vers le bas du bourg, je trouve un bal installé, les gens qui dansent gaiement aux sons du biniou, au milieu de la route, dans la boue. C'est la dérobée, avec son serpentement, ses tours et ses détours. (...) Le lendemain matin, je pars de bonne heure. Pendant qu'on attelle, j'ai le temps d'aller voir une vieille chapelle restaurée, l'église Saint-Pierre, le calvaire et l'ossuaire, quelques vieilles façades, mais rien de tout cela ne me ferait rester une minute de plus à Gourin[59]. »

Les travaux de construction de la ligne de chemin de fer d'intérêt local à voie métrique des Chemins de fer du Morbihan entre Nivino[60] (elle était déjà en service entre Lorient et Nivino) et Gourin commencèrent en 1902[61] ; la ligne ouvrit en 1906 et ferma en 1947. La ligne des Chemins de fer armoricains allant de Plouescat à Rosporden via Carhaix et Gourin ouvrit en ; son exploitation fut transférée en 1925 aux Chemins de fer départementaux du Finistère ; cette ligne ferma en 1939.

Des congrès de l'Union régionaliste bretonne furent à plusieurs reprises organisés à Gourin, notamment en 1899 et en 1904[62].

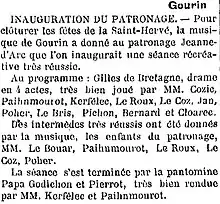

Les fêtes patronales de la Saint-Hervé étaient chaque année un important moment festif ; celle de 1900 sont décrites en détail par un envoyé spécial du journal L'Ouest-Éclair[63]. Des trains spéciaux étaient organisés au départ de Carhaix lors du pardon de la chapelle Saint-Hervé, par exemple le [64]. Elles duraient quatre jours : foire le samedi, pardon le dimanche, fête profane le lundi et le mardi, par exemple en 1913[65].

Les Sœurs de la Congrégation du Saint-Esprit, qui enseignaient à Gourin depuis plus d'un siècle, furent en 1903 menacées d'expulsion (l'inventaire des biens de l'école en suscita des réactions vives ; il fallut envoyer un escadron de chasseurs et deux brigades de gendarmerie pour y parvenir[66]) en vertu de la Loi sur les congrégations ; la directrice et ses 5 adjointes contournèrent la loi en se laïcisant afin de pouvoir continuer à enseigner, ce qui leur valut d'être condamnées en 1907 par le tribunal correctionnel de Pontivy[67]. Le curé de Gourin vit son traitement [68] suspendu en pour avoir prêché et enseigné le catéchisme en breton[69].

Lors des élections législatives de 1906, le clergé local fit pression sur les électeurs, refusant l'absolution aux hommes et même aux femmes dont les maris ne voteraient pas bien, incitant à voter en faveur de Guy de Salvaing de Boissieu, lequel fut d'ailleurs réélu député[70].

L'inventaire de l'église de Gourin eut lieu le :

« L'inventaire de l'église était fixé hier matin, sept heures. Trois escadrons de chasseurs de Pontivy et 60 gendarmes avaient de bonne heure pris position pour maintenir l'ordre. Le curé ayant refusé d'ouvrir les portes, il fallut recourir au crochetage. Mais les fidèles opposèrent à l'opération une résistance acharnée qui dura quatre heures. Trois portes durent être brisées par les crocheteurs. Une manifestation calme et grandiose a eu lieu ensuite. Les chasseurs sont partis pour appuyer les opérations de l'inventaire à Roudouallec et Le Saint[71]. »

Créée en 1906, l'association Jeanne-d'Arc inaugure en 1909 le patronage Jeanne-d'Arc (catholique). Gourin fêta en l'inauguration de l'éclairage électrique dans la ville : « On va donc dire adieu aux réverbères fumeux et quasi préhistoriques qui répandaient si parcimonieusement leurs lueurs blafardes dans nos rues et ruelles » écrit le journal L'Ouest-Éclair[72].

Le pays de Gourin décrit en 1910

Victor-Eugène Ardouin-Dumazet décrit ainsi le pays de Gourin en 1910 :

« Le plateau était, il y a peu de temps, une immense lande au sein de laquelle les paysans avaient construits de misérables demeures entourées de quelques cultures. En ce moment la conquête se fait, la charrue a retourné le sol, des talus éclosent les champs ainsi gagnés. J'ai l'explication de cette métamorphose à la gare de Guiscriff : plusieurs wagons de tangue y sont arrêtés ; cet amendement calcaire a été chargé sur les quais de Morlaix. Grâce à lui et à la chaux également amenée, la stérilité de la lande est vaincue. Longtemps on a cru que le reboisement seul pouvait mettre en valeur ces terres pauvres ; mais les progrès de la science agricole ont révélé que la lande n'était point stérile et qu'il suffisait de donner au sol les éléments dont il est privé. L'ouverture des chemins de fer secondaires permet d'appliquer les méthodes nouvelles, grâce à l'apport des amendements calcaires et des engrais chimiques[73]. »

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Gourin porte les noms de 303 soldats gourinois morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux, 16 au moins sont morts en Belgique (dont 9 dans les combats de Maissin et 2 à Rossignol) ; 2 au moins (Jean Corbel, Pierre Le Bomin) sont morts en Turquie lors de la bataille de Sedd-Ul-Bahr ; Pierre Le Clech, marsouin au 57e régiment d'infanterie coloniale, est mort en mer à bord du navire-hôpital Canada ; 4 au moins (Jean Coléon, Louis Gétin, Michel Péron et Pierre Riou) sont morts en captivité en Allemagne ; la plupart des autres sont morts sur le sol français (parmi ceux-ci, Bernard Jérôme, Jean Coutaller, Joseph Guillerme, Guillaume Le Bris, Jean Le Bris, Lucien Le Gall, Yves Le Gallic, Pierre Péron, Julien Pilorzé, Marie Gabriel Savary de Beauregard et André Troles ont été décorés de la Médaille militaire et de la Croix de guerre, Nicolas Berthelot de la Médaille militaire, Joseph Carré, Jean Jamet, Yves L'Hospital, Jean Le Bihan, Yves Le Cloarec, Louis Le Coze, Jean Le Floch, Yves Saget, Pierre Saint-Jalmes et François Talabardon de la Croix de Guerre[74] ; Jean Le Savéant a reçu deux citations à l'ordre de son régiment)[75].

Jeanne-Marie et Auguste Barbey

Jeanne-Marie Barbey[76], peintre et photographe parisienne, passe ses vacances à Gourin pendant les premières décennies du XXe siècle. Ses photographies (environ 200 négatifs sur plaques de verre, qui ont été achetés par le Musée de Bretagne à Rennes)[77] constituent un témoignage ethnographique visuel sur l'habitat, les costumes, les pratiques festives et culturelles des Gourinois de l'époque[78]. Mais c'est à la peinture surtout qu'elle voua sa vie, peignant souvent d'après ses photographies, et elle a laissé de nombreuses œuvres illustrant la région gourinoise, par exemple Le marché de Gourin [vers 1920], L'église de Gourin, Jour de fête (Musée d'art et d'histoire de Locronan)[79], etc.

On attribue à son frère, Auguste Barbey (1868-1931), d'abord enseignant, puis propriétaire de l'hôtel de la Croix-Verte, place du Martray à Gourin, 202 négatifs sur plaque de verre ayant pour cadre la région de Gourin conservés au Musée de Bretagne et dont plusieurs ont servi d'inspiration à sa sœur pour certains de ses tableaux. Il est aussi l'auteur d'une série de cartes postales.

Auguste Barbey : Femme de Gourin (Musée de Bretagne).

Auguste Barbey : Femme de Gourin (Musée de Bretagne). Auguste Barbey : Gourin. Le marché (Musée de Bretagne).

Auguste Barbey : Gourin. Le marché (Musée de Bretagne). Auguste Barbey : Lavoir de Pont-Min (Musée de Bretagne).

Auguste Barbey : Lavoir de Pont-Min (Musée de Bretagne). Auguste Barbey : Allée couverte. Gourin (Musée de Bretagne).

Auguste Barbey : Allée couverte. Gourin (Musée de Bretagne).![Auguste Barbey : Piétà (Musée de Bretagne) [cette statue a été volée en 2014].](https://img.franco.wiki/i/102_Auguste_Barbey_Pi%C3%A9t%C3%A0_Gourin.jpg.webp) Auguste Barbey : Piétà (Musée de Bretagne) [cette statue a été volée en 2014].

Auguste Barbey : Piétà (Musée de Bretagne) [cette statue a été volée en 2014].

L'Entre-deux-guerres

Les foires de Gourin étaient très importantes. Elles commencèrent à décliner pendant la Seconde Guerre mondiale. Le journal L'Ouest-Éclair écrit en 1941 : « Nous ne sommes plus au temps des grandes foires de Gourin. Cependant celle dite foire "Eune" reste une des meilleures de la région »[80].

En 1928 ouvrent deux salles de cinéma : celle du "patro" et le "Familia" : cette dernière brûla quelques années plus tard. Le cinéma "Jeanne-d'Arc" passe au cinéma parlant en 1933[81].

Une grève éclata en (elle dura une dizaine de jours) aux ardoisières de Gourin, qui dépendaient du groupe des "Ardoisières de Bretagne" ; les ouvriers obtinrent un relèvement des salaires et le paiement d'heures supplémentaires[82].

La famille d'Alexandre Montaufray (14 enfants vivants) est mise à l'honneur en 1936[83].

La Seconde Guerre mondiale

Madame Conan, sage-femme à Gourin, alors âgée de 26 ans, fut la plus jeune conseillère municipale de France en 1941[84].

Les actions de résistance contre l'occupant nazi

Dans la soirée du , 200 gourinois narguent les autorités allemandes en place, en défilant dans les rues de la ville, de l'actuelle place Charles-de-Gaulle jusqu'au collège, drapeau tricolore en tête. Il s'ensuit une vague d'arrestations. Les cinq auteurs principaux de la manifestation sont arrêtés et purgent une peine de trois à six semaines dans la prison Nazareth à Vannes.

Le , Jacques Rodallec[85], maire de Gourin et conseiller général, est arrêté par les Allemands ; déporté le de Compiègne vers le camp de concentration de Neuengamme ; il décède le à Noemberg (Allemagne).

Un réseau de résistance FTPF, dénommé "Front National"[86], fut créé à partir de par Raymond Bosser[87], imprimant et distribuant des tracts, récupérant des armes volées aux Allemands, etc., mais il fut décimé en [88].

Un autre réseau de résistance dénommé "Turma-Vengeance" se développe à partir de mai 1943 dans le Centre Bretagne et l'ensemble du Finistère. À Gourin, le groupe local, dirigé par Jean Bariou[89], aide aussi bien les aviateurs alliés en créant des filières d'évasion, en réceptionnant les parachutages d'armes et de munitions, etc. que les réfractaires au STO[90], est formé aussi de Raymond Cougard, Jo Vétel, Jean Perrot, Paul Le Goff, Sam Février, Jean-Pierre Le Bris, Jean Picaud, Jo Le Bras, Eugène Le Dour, René Le Guillou, Jean Fichen, Charles Le Dû, François Morzellec, Jean Le Scouarnec, Charles Le Guillou (réfugié), etc., originaires pour la plupart de Gourin, Guiscriff, Roudouallec, etc[91]. Le , cinq des six gendarmes de la brigade de Gourin (Alban Le Cair[92], l'adjudant Jules Le Gal, les gendarmes Noël Le Gac[93], Joseph Rault, Joseph Le Flour), membres du réseau "Turma-Vengeance", sont arrêtés par la Gestapo et déportés en Allemagne en au camp de concentration de Neuengamme où tous décédèrent.

Le , deux avions alliés mitraillent une locomotive en gare de Gourin ne causant que peu de dégâts matériels[94].

Le monument aux résistants des Montagnes Noires de Gourin porte 59 noms[95]. La famille la plus touchée fut la famille Bouchard qui perdit trois de ses membres, le père et ses deux fils aînés, Albert et Ernest, arrêtés le dans les camps de concentration, pour avoir abrité sous son toit un résistant mortellement blessé, Joseph Scotet, surnommé "Job la Mitraille", chef du maquis des Montagnes Noires. Les Allemands découvriront en effet quelque temps plus tard le corps enterré de ce résistant dans un champ à la suite d'une dénonciation. Le docteur Paul Lohéac, aussi arrêté pour avoir opéré Joseph Scotet, est également déporté[96].

Parmi les autres résistants gourinois déportés, Nathan Schmerler[97]. Cinq résistants sont arrêtés à l'hôtel-restaurant Perrot de Gourin cerné par la Gestapo dans la nuit du 8 au , emprisonnés à la prison Saint-Charles de Quimper et fusillés sur la dune du Poulguen à Penmarc'h le [98] : Marcel Guérin[99], Eugène Cadic (23 ans), Eugène Lorec (24 ans), Jean-Louis Lancien (23 ans), Roger Signor (23 ans)[100].

Le , trois gourinois, François Bernard, Félix Daouphars et Samuel Lessard, font partie des seize résistants fusillés à Rosquéo en Lanvénégen et quatre autres sont fusillés le : Yves Le Corre, Jean Poher, Jean Le Roux et Joseph Chanut. Cinq gourinois du groupe "Vengeance" de Gourin, Yves Faucheur (de Langonnet), Jean-Louis Poher, Joseph-Marie Le Corre, François-Marie Le Roux (tous trois de Gourin) et Antoine Marchica (réfugié à Langonnet, mais originaire de Lorient), qui avaient été arrêtés fin à Plouray lors d'un parachutage d'armes, après avoir été torturés à l'école Sainte-Barbe du Faouët[101], firent partie des 16 résistants fusillés le à Landordu en Berné[102]. Un autre résistant gourinois, Raymond Bosser, qui fit partie des jeunes organisateurs de la manifestation du à Gourin (voir ci-dessus), engagé dès 1942 dans le groupe de résistants Front national, adhéra dans les premiers mois de 1943 au groupe FTPF de la région de Gourin, en compagnie de son oncle Job Hénaff, puis au 3e bataillon FTPF de Plouray, puis, membre du 6e bataillon FFI du Morbihan combat à partir de juin 1944 dans la région de Bubry - Inguiniel contre les Allemands de la poche de Lorient et meurt dans un accident de circulation, sa voiture percutant un camion blindé américain, le à Keryhuel en Inguiniel[103].

Raymond Ledan, âgé de 15 ans, fut tué le à Gourin : il avait fui lors d'une opération de contrôle[104].

L'après Seconde Guerre mondiale

L'« association sportive Jeanne d'Arc » est créée le ; les activités déclarées dans ses statuts initiaux sont « gymnastique, football, athlétisme, préparation militaire, éducation physique et musique ».

Les courses de chevaux organisées lors du pardon de Saint-Hervé perdurèrent jusqu'au début de la décennie 1950. Les courses se déroulaient entre le carrefour Toul-ar-C'hi et la Grand'Rue, renommée de nos jours rue Rodallec. Il y avait auparavant des éliminatoires par quartiers. Seuls les excellents cavaliers pouvaient se présenter à la finale[105].

Jean Pengloan, un immigré originaire de Gourin, créa en 1955 à New-York le "Stade Breton", le plus vieux club de football d'origine française aux États-Unis[106].

Jean Montaufray[107], Gourinois parti en 1950 au Canada, où il fut bûcheron dans la forêt de North Bay avant de devenir photographe, fonda lors de son retour au pays en 1970 l'association TransAmerica, qui compta jusqu'à 3 000 membres, organisant des voyages touristiques aux États-Unis pour les familles d'émigrés et fut président de l’APEAN, l'« Association des Parents d’émigrés en Amérique du Nord »[108]. Une exposition consacrée aux émigrés bretons est visible l'été au château de Tronjoly[109].

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

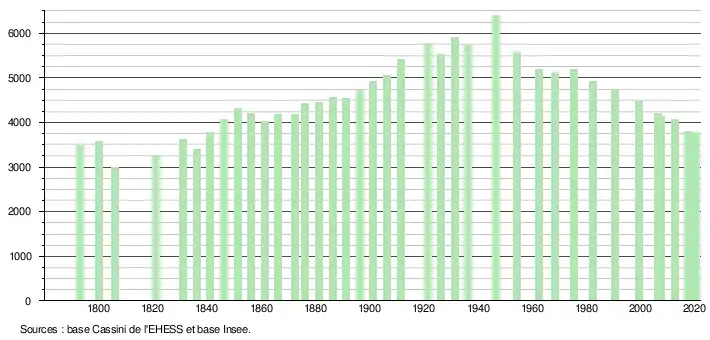

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[124]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[125].

En 2020, la commune comptait 3 783 habitants[Note 10], en diminution de 7,12 % par rapport à 2014 (Morbihan : +3,12 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 25,7 %, soit en dessous de la moyenne départementale (31,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 38,4 % la même année, alors qu'il est de 31,3 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 803 hommes pour 1 991 femmes, soit un taux de 52,48 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,51 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Langue bretonne

À la rentrée 2016, 71 élèves étaient scolarisés dans les filières bilingues publiques et catholiques (soit 21,2 % des enfants de la commune inscrits dans le primaire)[130].

Les associations de la ville

- L'association du cinéma Jeanne d'Arc de Gourin, créée en 1925.

- Bretagne TransAmerica

- À Ciel Ouvert : association culturelle

Transports

Économie

Revenus de la population et fiscalité

Les indicateurs de revenus et de fiscalité à Gourin et dans l'ensemble du Morbihan en 2016 sont présentés ci-dessous.

Secteur primaire

Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des exploitations agricoles de Gourin, observées entre 1988 et 2010, soit sur une période de 22 ans[133].

| 1988 | 2000 | 2010 | |

|---|---|---|---|

| Nombre d’exploitations agricoles | 273 | 147 | 95 |

| Équivalent Unité de travail annuel (UTA) | 329 | 182 | 132 |

| Surface agricole utile (SAU) (ha) | 5 107 | 5 464 | 5 427 |

| Superficie en terres labourables (ha) | 4 359 | 5 028 | 4 549 |

| Superficie toujours en herbe (ha) | 740 | 433 | 871 |

| Nombre d’exploitations ayant des vaches laitières | 96 | 49 | 32 |

| Vaches laitières (nombre de têtes) | 2 641 | 2 084 | 1 992 |

| Nombre d’exploitations ayant des poulets de chair et coqs | 36 | 29 | 12 |

| Poulets de chair et coqs (nombre de têtes) | 196 152 | 93 728 | 196 811 |

Télécommunications

Santé

Enseignement

Voir Enseignement à Roi Morvan Communauté pour les collèges et lycées.

Culture locale et patrimoine

Vestiges préhistoriques et antiques

- l'Allée couverte de Minguionnet, Néolithique

- le menhir de Kerbiguet-Lann, Néolithique

Église & chapelles

_%C3%89glise_01.JPG.webp)

- l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul : sa construction a débuté en 1490, sous le ministère de Payen Daviou, premier recteur connu à Gourin, avec l'appui des seigneurs de Kergoët, de Kerbiguet et de Tronjoly et a été achevée sous le ministère de Christophe Rivoalen. Un ossuaire indépendant est construit dans son enclos ; il est classé monument historique.

De nombreuses chapelles jalonnent la commune et ses hameaux environnants. Elles sont souvent entretenues par des associations locales qui y organisent annuellement des fêtes traditionnelles : les pardons.

- la chapelle Saint-Hervé (placée sous la protection de ce saint dompteur car les hauteurs des Montagnes Noires étaient autrefois infestées de loups), construite initialement entre 1447 et 1510 par Henry et Vincent de Kergoët (seigneurs de Tronjoly et de Menguionned [Minguionnet]) et reconstruite entre 1518 à 1536 par Yves de Boutteville [Bouteville], abbé de Langonnet et fils de Jean IV de Boutteville, baron du Faouët. Les portails, les contreforts et les fenêtres sont de style flamboyant. Le pardon a lieu fin septembre ; ce pardon, aux confins de la Cornouaille et du pays Vannetais, était l'occasion de combats homériques entre clans, dont l'enjeu était de conquérir la bannière du saint[134]. La chapelle est classée monument historique depuis 1922.

- la chapelle Saint-Nicolas (1507), édifiée par Jacob Le Trancher et Thomine de Bodilleau. Elle a été rénovée en 1970. Le Pardon a lieu à la mi-juillet.

- la chapelle Notre-Dame-des-Victoires ou chapelle de la Vierge (1509). Détruite par un incendie, la chapelle est restaurée et agrandie en 1830 sous le ministère du curé Le Goff, On y trouve la pierre tombale du Tad Mad (Jean Marie Le Gorrec, curé de Gourin de 1758 à 1772) : selon une tradition populaire, faire gambader les nourrissons sur la pierre tombale du Tad Mad accélère leur apprentissage de la marche.

- la chapelle Saint-Philibert (1668), située à Landevec : pardon fin-août.

- la chapelle Notre-Dame-de-Consolation (XVIe – XVIIe siècles), située à Moustérien et reconstruite en 1874-1875. Cet édifice (encore surnommé « Mouster Yann ») dépendait autrefois de la commanderie des templiers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem (dont l'autorité locale siégeait à Roudouallec). Le pardon y est célébré à la mi-août.

- la chapelle Saint-Gwénolé (1688), elle semble avoir remplacé un édifice plus ancien qui a été restaurée en 1649. Pardon célébré fin juillet.

- la chapelle Saint-Symphorien ou chapelle de Bever ou Besver ou Bezuer (1704), reconstruite en 1878 au fief de Jacques Sébastien de Kerguz. Cette chapelle, non datée, est citée en 1704. La chapelle de Bever est située entre Gourin et Cudel non loin de la route D1, menant vers Roudouallec. Aujourd'hui à l'abandon, on y célèbre encore un pardon tous les ans au début de l'été.

- la chapelle Saint-Abibon (Sainte-Julienne) : cette chapelle, dédiée à saint Abibon, en raison de la présence d'une source aux vertus curatives située à 700 mètres de là, est édifiée en 1885 à la place d'un édifice plus ancien construit en 1814, dédié à sainte Julienne dont le lieu-dit a gardé le nom, sous le rectorat de M. Le Gand, par le propriétaire de Menguionnet, M. de Ruberzo. Elle reste d'ailleurs plus connue sous le nom de Sainte-Julienne et le pardon en est célébré le troisième dimanche de juillet. La chapelle a été restaurée en 1980.

- l’ancienne chapelle Saint-Claude (XVIIe siècle). Édifiée dans un lieu isolé et mentionné encore en 1930, elle a été restaurée par les riverains en 2009. Pardon célébré fin juin.

La chapelle Saint-Hervé.

La chapelle Saint-Hervé. La chapelle Saint-Abibon (Sainte-Julienne).

La chapelle Saint-Abibon (Sainte-Julienne). La chapelle Saint-Nicolas et son calvaire : vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Saint-Nicolas et son calvaire : vue extérieure d'ensemble.

Châteaux & manoirs

- le manoir de Kerbiguet ou Kerbiquet ou Kerbiged (1564-1580), est édifié par la famille Guegan à qui appartient la seigneurie (de 1445 à 1663). Puis propriété successive des familles du Fresnay, seigneurs du Faouët, et Euzenou de Kersalaün (en 1754).

- le manoir de Kerambris ou Kerbris (XVIe siècle), propriété successive des familles Le Trancher (en 1426 et en 1530), Kervenozaël de Guiscriff (de 1636 à 1773), Dresnay, Le Gorju (en 1795).

- le manoir de Menguionnet ou Menguyonnet, Mengueonet (XVe – XVIe siècles), La seigneurie avait jadis sa chapelle privée dédiée à saint Yves. Propriété successive des familles Kergoët (dès 1300), Le Moyne de Trévigny (en 1542), Michau, sieurs de Ruberzo (en 1695).

- le manoir de Gwel Kaer (belle vue, en breton). La première construction date de 1880. Le manoir est agrandi et aménagé dans sa forme actuelle en 1907. Ce manoir laissé à l'abandon pendant une décennie est racheté en 2015 par un particulier et reprend peu à peu ses notes de noblesse. Cette élégante bâtisse à la particularité de se trouver à quelques pas du centre-ville. Il se distingue également par une magnifique verrière de style Victorienne complètement restaurée en 2016 à l'identique de son origine de 1890 environ. Les Gourinois sont attachés à ce bâtiment qu'ils surnomment 'notre petit château '.

- l'ancien manoir de Conveau (XVIe siècle). En 1426, Conveau (ou Convoye) dépendait de l'abbaye de Langonnet. Un manoir en ruines datant du XVIe siècle existait là en 1684

- l'ancien manoir de Crondal ou Cromear (XVe siècle). Propriété successive des familles Maitret (en 1426), Le Gentil, dame de Kerorchant (en 1542). L'édifice actuel est daté de 1735 ;

- l'ancien manoir de Droloré ou Lanzent (XVe siècle). Propriété successive des sires du Faouët (de 1447 à 1644), puis des familles Bannier et Le Sech (en 1695), Gallic de Kergonan (en 1774) ;

- l'ancien manoir de Kerandraon (XVIe siècle). La seigneurie était à la famille Kergus (en 1426), puis à la famille Kergoët (en 1542) et Kerstang. Le manoir appartient à la famille Hamon des Roches, seigneurs du Diarnelez en Le Faouët (de 1778 à 1781) ;

- l'ancien manoir de Kerblézec ou Kervleizec (XVIe siècle). La seigneurie appartient successivement aux familles Corre (en 1447), Kerblézec (en 1540), Coëdic (en 1637 et en 1743) ;

- l'ancien manoir de Kerstang (XVe siècle), ruiné dès 1848. Propriété successive des familles Kergoët, Kergus (en 1500). Il avait haute, moyenne et basse justice et les seigneurs possédaient des prééminences dans l'église ;

- l'ancien manoir de Lanvoellan ou Langoelan ou Lanvolez (XVe siècle). Propriété de la famille Le Trancher (en 1426 et en 1452), puis de la famille Hémery (au XVIe siècle) ;

- l'ancien château de Launay ou « le Guern » (XVIIIe siècle). Propriété successive des familles Guern-Herpin (en 1426 et en 1447), Allano (en 1500), Le Téoff (en 1662), Famille de Mascle (en 1774 et en 1795)Puis la famille de Launay avec l'alliance de Françoise Pauline de Mascle mariée avec Pierre Gabriel de Launay, dont Sophie mariée avec Louis Marie du Boüays de Couësbouc. Il possédait jadis un colombier ;

- Le château de Tronjoly, édifié en 1768 à l'emplacement d’un ancien manoir ; propriété successive des familles Kergoët (de 1426 à 1669), Lollivier (jusqu'à la fin du XVIIIe siècle), Rouxel (à la Révolution) et Lescoët (jusqu'en 1900). Hermine de Lescoët épouse le baron Guy de Salvaing de Boissieu, qui décède en 1954 et laisse la demeure à sa fille Madeleine. C'est un Rouxel de Lescoët qui le restaure à la fin du XIXe siècle, à la suite d'un incendie. La demeure possédait autrefois une chapelle privée, un parc et un colombier. Le domaine est racheté par la commune de Gourin en 1984 ; son parc est désormais un lieu de promenade pour les Gourinois et le château abrite des expositions d'art et d'artisanat ; le théâtre de verdure sert l'été à diverses manifestations culturelles et fêtes.

Autres édifices et monuments

- Une réplique de la statue de la Liberté, sur la place Centrale, témoigne de l'exode de la population de Gourin vers le continent américain. Elle a été offerte en 1990 par Air France à l'association Bretagne TransAmérica ; elle est devenue l'emblème de l'épopée transatlantique des Gourinois.

Cette statue, réalisée en résine, a beaucoup souffert des intempéries et est devenue vétuste. Désormais installée dans le parc du château de Tronjoly, elle a été remplacée par une nouvelle, en fonte, réalisée par les fonderies d'art Chapon de Bobigny, copie de celle exposée au Musée d'Orsay, posée sur son socle le , financée par divers donateurs grâce au soutien d'associations locales[135].

- L'ancienne halte ferroviaire de Kerbiquet, une des huit stations intermédiaires de l'ancienne voie métrique Rosporden-Carhaix.

Personnalités liées à la commune

- François du Couëdic[136], né le à Gourin au manoir de Kerbleizec et exécuté le place du Bouffay à Nantes avec trois autres gentilshommes bretons impliqués dans la conspiration de Pontcallec.

- Le contre-amiral Louis Legoarant de Tromelin, né le à Gourin, décédé à Lorient en [137]. Il a donné son nom à l'île de Tromelin.

- Le grand-père d'Alan Stivell (et père de Georges Cochevelou) est né à Nouec Vihan, près de Gourin.

- Émile Le Gall, ancien champion cycliste, fut maire de Gourin pendant 3 mandats. Son nom a été donné au stade Émile-Le-Gall.

- Xavier Le Floch, tri-athlète international.

- Florian Guillou, coureur cycliste.

- Roselyne Bachelot-Narquin, plusieurs fois ministre, petite-fille de François et Corentine Le Dû, études primaires au Couvent Bleu…

- Jean-Luc Le Dû ; émigré aux États-Unis, élu meilleur sommelier des États-Unis.

- Claude Besson.

- Anne Dieu-le-veut.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Écartelé : aux un et quatre d’argent à cinq fusées de gueules accolées en fasce et accompagnées en chef de quatre roses du même ; aux deux et trois d’azur à la croix pattée alésée d’or ; au chef d’hermine. |

|---|---|---|

| Détails | Fusées et roses sont les armes de Kergoët. Création Jean Hénaff. |

Coiffe traditionnelle

La coiffe gourinoise est une « corleden » avec brides. Ces dernières sont relevées en forme d'anses et épinglées au sommet de la tête.

Pour entrer à l'église, les jeunes filles pieuses dégrafaient leurs brides et les laissaient retomber. Tout le canton de Gourin portait la même coiffe à l'exception de Plouray[138].

Culture et loisirs

Événements

- Au mois de juillet, Gourin revendique le titre de capitale de la crêpe en organisant depuis 1992 la Fête de la Crêpe, dans le parc de Tronjoly.

- Chaque année, le premier dimanche de septembre, sont organisés, dans le parc du château de Tronjoly, les championnats de Bretagne de musique traditionnelle.

- La commune est également réputée pour sa Festy Gay, manifestation festive en forme de gay pride, organisée chaque année le premier week-end d'août. L'organisation d'un tel évènement dans cette petite commune (le cortège ne se déplaçant que sur 600 mètres[139]) a surpris de nombreux observateurs, avant que la Festy Gay ne gagne en notoriété, d'année en année[140] - [141].

- Juillet et août : expositions d'été au château de Tronjoly par l'association À Ciel Ouvert et Bretagne TransAmerica. Artistes variés : peintres, sculpteurs, verriers, exposition de coiffes et costumes bretons (Da Vro), et l'histoire de l'émigration vers la Nouvelle France de BTA.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[8].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[9].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Nicolas Loëdon de Keromen, né le à Quimper, décédé le à Majosceda de Talavera (Espagne).

- Joseph Ulliac, né le à Langonnet, décédé le dans la province d'Alberta (Canada).

- Marie-Louise Cosperec, née le à Langonnet, décédée le au Canada.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Roche formée d'un conglomérat de galets de quartz, voir http://www.sols-de-bretagne.fr/phototheque?func=detail&catid=5&id=102

- http://espace-svt.ac-rennes.fr/lithotheque/marette/marette-03.htm et http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/noroi_0029-182x_1958_num_19_1_1213

- Patrick Le Berre, Jean-Michel Schroëtter, Eric Thomas, A. Cocherie, Anne Carn, Bruno Mougin, M. Tegyey, Blandine Lemercier, J.-M Rivière, M. Gautier, J.B. Vivet (2009). Notice explicative, Carte Géol. France (1/50 000), feuille Guer (352), Orléans, BRGM, p. 26.

- Patrick Le Berre, op. cit., p. 59.

- Dans un article de 1966 « Problems in paleoclimatology (réimpression à partir des "Nato Paleociimates conferences", Newcastle, 1963). Dangeard (Observations and reflections on the periglacial and glacial formations of the upper Brioverian) » sur la base de l'étude du gisement du Bois Gory, près de Pipriac, estime, contrairement aux auteurs précédents que les poudingues de Gourin ont une origine fluvio-glaciaire voir p. 306 des Chroniques de Bretagne et du Bas-Maine (1966), par André Meynier & Anne-Marie Goales, Ed Norois

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Spezet - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Gourin et Spézet », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Spezet - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Gourin et Quéven », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lorient-Lann Bihoue - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Gourin », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Gourin », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- KerOfis

- cité dans le cartulaire de Landévenec

- Dans le cartulaire de Quimperlé

- Cf la page bretagne/gourin/accueil.htm sur le site Marikavel].

- Hervé ABALAIN, Les noms de lieux bretons, Universels Gisserot. 2000.

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 2, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist02og/page/146

- Dom Placide Le Duc, "Histoire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé", 1881, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56002071/f380.image.r=Kerstang?rk=429186;4

- Gazette de France, n° du 30 mars 1779, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6437674j/f2.image.r=Tronjoly?rk=107296;4

- Roland Mousnier, Révolte du papier timbré en Bretagne (1675), "Actes. 1, L’Élevage. Démographie. Insurrections populaires du 92e Congrès national des sociétés savantes. Strasbourg et Colmar, 1967. Section d'histoire moderne et contemporaine", 1970, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62459592/f357.image.r=Roudouallec

- Personnes en âge de communier.

- Probablement François Sébastien Kergus [Kerguz] de Kerstang, né le à Nantes, émigré en 1792, décédé le à Nantes. Selon Pol Potier de Courcy, la seigneurie de Kerguz se situait à Trégourez et celle de Kerstang à Gourin.

- Assemblée nationale, « Nicolas, Joseph Loëdon de Keromen » (consulté le ).

- François Urbain L'Ollivier de Tronjoly, né le à Gourin, seigneur de Kerohan, lieutenant de vaisseau sur le Hector.

- Anne-Jacquette L'Ollivier, née le au château de Tronjoly, fille de François L'Ollivier et de Françoise Guillemette de Quélen.

- D'après la notice d'information touristique du château de Tronjoly.

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 1, 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjf8ILk9qrfAhULyIUKHaiYDgEQ6wEINDAC#v=onepage&q=Gourin&f=false

- Maison ou résidence où vit une large communauté de religieux en cours de formation spirituelle ou intellectuelle.

- Charles Pierfitte, "Le R. P. Sundhauser, de la congrégation du Saint-Esprit & du saint cœur de Marie, supérieur du collège Saint-Nicolas de Rambervillers et de l'institution Saint-Joseph d'Epinal : nécrologie", 1890, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9752172b/f11.image.r=Gourin?rk=364808;4

- Journal La Croix, n° du 27 mars 1897, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k217220v/f2.image.r=Gourin?rk=64378;0 et n° du 2 avril 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k219371t/f1.image.r=Gourin?rk=944210;4

- Frank Davies, en fait révérend E.W.L. Davies, vint chasser deux années de suite en Bretagne, probablement en 1854 et 1855, mais ne publia ses souvenirs en anglais que vingt ans plus tard en 1875.

- Frank Davies (trad. de l'anglais), Chasse aux loups et autres chasses en Bretagne, Gourin, éditions des Montagnes Noires, , 253 p. (ISBN 978-2-919305-22-3).

- Alfred Fouquet, "Compte-rendu des épidémies, des épizooties et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan", 1870, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6485479p/f16.image.r=Gourin

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- L. Bernard, L'émigration « américaine » de la région de Gourin et ses conséquences géographiques, revue Norois, n° 34, avril-juin 1962.

- Lysiane Bernard, L'émigration « américaine » de la région de Gourin et ses conséquences géographiques, revue Norois, 1962, consultable https://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1962_num_34_1_1394

- Paul R. Magosci, Encyclopedia of Canada's peoples, page 286. et Marcel Le Moal, L'émigration bretonne, Coop Breizh, 2013, (ISBN 978-2-84346-583-3).

- Claire Arlaux, "Gourin, Roudouallec, Le Saint", éditions Keltia-Graphic, Spézet, 1988

- Jean Ollivro, "Bretagne. 150 ans d'évolution démographique", Presses Universitaires de Rennes, 2005, (ISBN 2-7535-0086-X).

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 12 février 1911, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k642803b/f1.image.r=Gourin?rk=3347656;0

- http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/ardoisiere-de-minez-ty-oulin-gourin/810b19ca-2f27-4a7e-9bf8-e1d99269f69e

- Christiane Le Borgne, Les ardoisiers de Maël-Carhaix, Saint-Goazec, Motreff, Commana et Gourin, revue Micheriou Koz, n°17, automne 2007.

- Gustave Geffroy, La Bretagne du centre, dans "Le Tour du monde : nouveau journal des voyages", n° de juillet 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34446z/f184.image.r=Gourin

- La halte ferroviaire de Nivino était située entre Cléguer et Plouay.

- "Journal officiel de la République française. Lois et décrets", n° du 6 mai 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6385999x/f15.image.r=Gourin

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 2 septembre 1899, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k638640c/f3.image.r=Gourin?rk=1072966;4 et n° du 1er octobre 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k640478v/f2.image.r=Gourin?rk=708158;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 7 octobre 1900, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6390326/f2.image.r=Gourin?rk=236052;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 20 septembre 1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k640832f/f3.image.r=Gourin?rk=772536;0

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 26 septembre 1913, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6437607/f5.image.r=Gourin?rk=1437775;2

- Journal La Croix, n° du 27 octobre 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220161m/f3.image.r=Gourin?rk=42918;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 27 juin 190, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641477r/f4.image.r=Gourin?rk=4871268;4

- En vertu du Concordat de 1801, les prêtres étaient payés par l'État.

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 7 janvier 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6398455/f3.image.r=Gourin?rk=17661032;2

- "Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés", n° du 2 juillet 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6230676q/f25.image.r=Langonnet?rk=1845502;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 7 mars 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641000f/f4.image.r=Roudouallec?rk=1845502;4

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 16 juillet 1913, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k643688n/f5.image.r=Gourin?rk=858373;2

- Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, "Voyage en France", 1910.

- Germain Le Fer, mort à Nieuport (Belgique) a aussi reçu la Croix de guerre.

- Memorialgenweb.org - Gourin : monument aux morts

- Née à Paris le de parents bretons (son père est né à Carhaix et sa mère à Gourin), décédée le à Bagnolet, voir https://www.ouest-france.fr/jeanne-marie-barbey-photographie-le-gourin-dautrefois-880561

- http://www.lumieredesroses.com/expositions/52/jeanne-marie-barbey

- Laurence Prodhomme et Pauline Jéhannin, Jeanne-Marie Barbey : une peintre-photographe en Centre-Bretagne, Saint-Jacques-de-la-Lande, Les Éditions de Juillet, , 111 p. (ISBN 978-2-36510-011-3).

- (en) « BARBEY Jeanne-Marie 1934c Jour de fête », sur Flickr (consulté le ).

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 6 juin 1941, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k662354c/f4.image.r=Gourin?rk=321890;0

- https://drive.google.com/drive/folders/1jmIEY54pl0P3gxNyiMp2MuAGuPr_LTfO?usp=sharing

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 14 septembre 1936, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6606507/f8.image.r=Gourin?rk=729617;2

- Journal La Croix, n° du 14 février 1936, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k442641x/f6.image.r=Gourin?rk=2081555;2

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 24 mai 1941, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k662343n/f1.image.r=Gourin?rk=922751;2

- Jacques Rodallec, né le à Spézet (Finistère)

- Rien à voir avec le parti Front national actuel

- Originaire de Gourin, il fut élevé par ses grands-parents car ses parents étaient partis travailler aux États-Unis où ils étaient décédés. En 1943 il intégra l'école d'instituteurs d'Angers où il poursuivit son action résistante avant de reprendre la lutte dans la région de Gourin un an plus tard

- http://www.lesamisdelaresistancedufinistere.com/resources/ami-15.pdf

- Né le à Tréboul, préparateur en pharmacie à Gourin, voir http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=53483 et http://www.lesamisdelaresistancedufinistere.com/resources/ami-15.pdf

- Christian Bougeard, "Histoire de la Résistance en Bretagne", Les Universels Gisserot, 1992

- http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=53483

- Son nom a été donné en 2013 à la 45e promotion de l'École de gendarmerie de Châteaulin, voir http://www.gourin.fr/alban-le-cair-gendarme-gourinois-et-r%C3%A9sistant-parrain-de-la-45%C3%A8me-promotion-de-l%E2%80%99%C3%A9cole-de.html

- Né le ; choisi comme parrain de la promotion 2014 de l'École de gendarmerie de Châteaulin, voir http://www.gourin.fr/c%C3%A9r%C3%A9monie-dhommage-au-gendarme-no%C3%ABl-le-gac.html

- Éric Rondel, La Bretagne bombardée, 1940-1944, éditions Ouest et Cie, 2011, [ (ISBN 9-782364-28007-6)]

- Memorialgenweb.org - Gourin :monument commémoratif des Montagnes Noires

- Paul Lohéac est envoyé d'abord au camp de Compiègne avant d'être déporté au camp de concentration de Neuengamme le , puis dans des kommandos de la ville de Hambourg et enfin dans le mouroir du camp de Sandbostel où il est victime du typhus, mais finalement libéré par les troupes britanniques, voir Paul Lohéac, "Un médecin français en déportation", éditions Bonne Presse, 1949 et http://www.terreneffacepasleursvisages.com/article-un-medecin-fran-ais-en-deportation-de-paul-loheac-116529589.html

- Né le à Paris, mais résistant dans la région de Gourin, juif, âgé de 17 ans lorsqu'il est déporté dans le camp de concentration de Dachau le après avoir transité par le camp de Compiègne

- http://www.lesamisdelaresistancedufinistere.com/page3/styled-20/page322/index.html

- Marcel Guérin, de son vrai nom Jacques Gavois, né en 1922 en région parisienne

- Originaire de Camaret ; fut membre du maquis de Saint-Goazec - Spézet avant de rejoindre celui des Montagnes Noires

- Servant alors de prison, plusieurs dizaines de résistants y furent torturés et condamnés à mort

- https://www.ouest-france.fr/le-6-juillet-1944-seize-resistants-etaient-fusilles-landordu-710279

- http://www.lesamisdelaresistancedumorbihan.com/resources/ami-85.pdf

- Éric Rondel, "Crimes nazis en Bretagne (septembre 1941-août 1944)",éditions Astoure, 2012, (ISBN 978-2-36428-032-8).

- Témoignage de Joseph Cospérec, né en 1928, ancien président du "Comité du cheval breton de Gourin", cité par Thierry Gigourel, "Le cheval en Bretagne", Coop Breizh, 2017.

- Didier Le Corre et Maïwen Raynaudon-Kerherzo, "La Bretagne sous l'Occupation", éditions Blanc et Noir, 2015, (ISBN 979-1093733029).

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/gourin-56110/une-vieille-famille-gourinoise-se-retrouve-2694466 et https://www.letelegramme.fr/morbihan/le-saint/retrouvailles-la-famille-montaufray-reunie-11-07-2014-10254521.php

- « La Grande Traversée », sur Bretagne TransAmerica, (consulté le ).

- Marcel Le Moal, "L'émigration bretonne", Coop Breizh, 2013, (ISBN 978-2-84346-583-3).

- Benoît Jullou, né le à Gourin, décédé le à Gourin.

- Comte Joseph Charles Rouxel de Lescouët, né le à Rivière-Pilote (Martinique), décédé le au château de Tronjoly en Gourin.

- Roger Marie du Bourg, né le à Laval (Mayenne), époux de Marie Rouxel de Lescouet, chevalier de l'Ordre militaire de Pie IX, décédé le à Laval.

- Félix Charles Joseph Stenfort, né le à Gourin (fils de Charles Stenfort, notaire, qui fut conseiller général du canton de Gourin), décédé le à Gourin.

- Comte Joseph-Louis-Amédée Rouxel de Lescouët, né le à Gourin, décédé le au château de Tronjoly en Gourin.

- Journal L'Ouest-Éclair, n° du 23 juillet 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k639315k/f3.image.r=Gourin?rk=171674;4. En 1907, il est réélu conseiller général avec 1 813 voix, battant le candidat radical Pierre Stenfort, qui en recueillit 512 (Journal L'Ouest-Éclair, n° du 30 juillet 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641510b/f3.image.r=Gourin?rk=8712489;2)

- Paul Le Bouar, né le à Gourin, décédé le à Gourin.

- Jean-Louis Kergaravat, né le à Gourin, décédé le à Gourin.

- « Les Municipales à Gourin, de l’après-guerre à aujourd’hui », sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- http://memoiredeguerre.free.fr/deportation/29/p6-list-qr.htm

- https://maitron.fr/spip.php?article107819&id_mot=176

- Émile Le Gall, né le à Gourin, décédé en 1987.

- Yves Huitorel, né en 1922 à Carnoët (Côtes-du-Nord), décédé en mars 2018 ; il fut aussi très impliqué dans le club cycliste "Les chasseurs de Gourin", voir https://www.letelegramme.fr/morbihan/gourin/necrologie-yves-huitorel-ancien-maire-17-03-2018-11889978.php.

- « Municipales à Gourin. Hervé Le Floc’h a été élu nouveau maire », sur Ouest-France, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Gourin (56066) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Morbihan (56) », (consulté le ).

- http://www.opab-oplb.org/98-kelenn.htm

- « Chiffres clés - Revenus et pauvreté des ménages en 2016 à Gourin » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Revenus et pauvreté des ménages en 2016 dans le Morbihan » (consulté le ).

- « Recensement agricole 2010 - Principaux résultats par commune », sur le site « Agreste » du service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (consulté le ).

- Yann Brékilien, "La vie quotidienne des paysans bretons (au XIXe siècle), Librairie Hachette, 1966.

- Journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 12 juillet 2020.

- François du Couédic, né le au manoir de Kerbleizec en Gourin, seigneur de Kerbeizec ; membre d'une branche cadette de la famille du Couédic de Kergoulaer, originaire de Scaër, voir http://www.infobretagne.com/famille-couedic-kergoualer.htm.

- Journal Le Constitutionnel, n° du 24 juin 1867, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k674665t/f3.image.r=Gourin?rk=536483;2

- Maurice Bigot, 100 Coiffes anciennes de Bretagne, ed. O.L. Aubert, St Brieuc, 1928

- J'irai Danser chez Vous - La Gay Pride de Gourin sur brain-magazine.com du 7 septembre 2011

- La Gay pride de Gourin en passe de devenir une institution ! sur morbihan.lemensuel.com du 8 septembre 2011

- Une gay pride dans un village breton? C'est samedi à Gourin sur tetu.fr du 5 août 2011

Voir aussi

Bibliographie

- Claire Arlaux, GOURIN, ROUDOUALLEC, LE SAINT, Ed. des Montagnes noires, , 128 p. (ISBN 2-919305-59-X, EAN 9782919305599).

- Lysiane Bernard, « L'émigration « américaine » de la région de Gourin et ses conséquences géographiques », Norois, vol. 34, no 1, , p. 185–195 (DOI 10.3406/noroi.1962.1394, lire en ligne, consulté le ).

- Marcel Carmard, GOURIN ET SON CANTON, Saint-Avertin, Editions Alan Sutton, , 128 p. (ISBN 978-2842534844, EAN 9782842534844).

- Josette JOUAS, « L'émigration des Bretons du centre Bretagne vers les États-Unis au début du XXe siècle », Les Cahiers de l'Iroise, no 177 « Bretons aux quatre vents », , p. 3-20.

- Anne Ligaon, Gourin au XIXe siècle, Rue des scribes, , 259 p. (ISBN 978-2-906064-30-0, EAN 9782906064300, ASIN B00M1TH4I4).

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie de Gourin

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Site culturel et commercial de Bretagne Trans America

- Gourin sur le site de l'Insee

- Monuments historiques, bâtiments et objets artistiques

- Les « objets immobiliers », « objets mobiliers », « illustrations », d'après l'Inventaire général du patrimoine culturel du ministère de la Culture

- Gourin sur topic-topos d'après l'ouvrage de Flohic éd., Le patrimoine des communes du Morbihan, sous la dir. de Michèle Bourret, Charenton-le-Pont, 1996, 2 vol. (Le patrimoine des communes de France, 56) ; nouv. éd. 2000 (ISBN 2-84234-107-4).

- Gourin sur Les Mégalithes du Monde