Leuhan

Leuhan [løɑ̃] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

| Leuhan | |

Le bourg et l'église paroissiale Saint-Théleau. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Châteaulin |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Haute Cornouaille |

| Maire Mandat |

Michel Le Roux 2020-2026 |

| Code postal | 29390 |

| Code commune | 29125 |

| Démographie | |

| Gentilé | Leuhanais |

| Population municipale |

828 hab. (2020 |

| Densité | 25 hab./km2 |

| Population agglomération |

14 934 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 06′ nord, 3° 47′ ouest |

| Altitude | Min. 97 m Max. 246 m |

| Superficie | 32,75 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Briec |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Localisation

La commune fait partie traditionnellement du pays Glazik.

Relief et hydrographie

Leuhan se trouve sur le versant sud de la montagne de Laz, appendice de la partie occidentale des montagnes Noires, la ligne de crête se trouvant toutefois un peu plus au nord sur le territoire de la commune voisine de Saint-Goazec, une ligne de crête secondaire, orientée du sud-ouest au nord-est, parallèle à la route départementale no 15, traversant la partie méridionale de la commune, dont la partie centrale, où se trouve le bourg, forme une cuvette. Le bourg se trouve à 172 mètres d'altitude, mais le territoire communal a des altitudes comprises entre 248 mètres au sud-ouest près de Beg an Aël, et 97 mètres à l'extrême ouest de la commune, au niveau de la confluence entre l'Odet et le ruisseau de Dour Kerdréoret. En conséquence, les cours d'eau coulent vers le sud-ouest ou le sud : la commune est traversée par le cours amont de l'Odet qui a toutefois sa source dans la commune de Saint-Goazec et sa limite orientale est logée par la partie amont de l'Isole dont la source se trouve à Roudouallec ; le ruisseau de Pont ar Chleudic, affluent de rive gauche de l'Aven, y a sa source, de même que le Ster Roudou et le ruisseau de Dour Kerdréoret, affluents de rive gauche de l'Odet.

|

Paysages

La commune a un paysage de bocage et un habitat rural dispersé en de nombreux hameaux.

La montagne de Laz vue depuis Kervéguen en Leuhan ; au premier plan, la vallée de l'Odet.

La montagne de Laz vue depuis Kervéguen en Leuhan ; au premier plan, la vallée de l'Odet. L'Odet près d'Hindréau (pont de la D 6, limite communale entre Laz et Leuhan).

L'Odet près d'Hindréau (pont de la D 6, limite communale entre Laz et Leuhan). L'Odet à Pont-Orven (D 51, limite communale entre Laz et Leuhan).

L'Odet à Pont-Orven (D 51, limite communale entre Laz et Leuhan).

Géologie

Le grès affleure au nord du territoire communal, mais les schistes dominent ; quelques affleurements d'amphibolite existent également.

Transports

La commune est éloignée des principaux axes de communication, n'étant desservie par aucune voie ferrée ni voie express, les routes principales étant de simples routes départementales, la D 6, d'orientation nord-sud, se dirigeant vers Châteauneuf-du-Faou vers le nord et Scaër vers le sud, et la D 15, venant de Quimper via Coray et se dirigeant vers Gourin traversent la commune, se croisant à Ty Louët (où se trouve la zone artisanale), mais aucune des deux ne dessert le bourg, relativement enclavé, traversé seulement par la route départementale D 151. Leuhan se situe à 16 km au nord de Rosporden où se trouve la gare la plus proche et au sud du parc naturel régional d'Armorique.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Coray Chat Eau », sur la commune de Coray, mise en service en 1990[7] et qui se trouve à 6 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,1 °C et la hauteur de précipitations de 1 397,1 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967 et à 33 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,8 °C pour 1981-2010[12], puis à 12 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Leuhan est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[17] - [18].

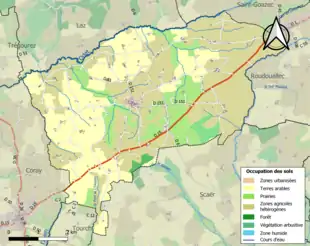

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols détaillée de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 0,9 % | 28 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 33,3 % | 1087 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 14,6 % | 476 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 41,6 % | 1358 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 7,7 % | 251 |

| Forêts mélangées | 0,6 % | 20 |

| Landes et broussailles | 1,4 % | 47 |

| Source : Corine Land Cover[19] | ||

Histoire

Étymologie et origines

Le nom "Leuhan" proviendrait des mots bretons luh ("étang") et an (loch yann, "lieu de Jean"). La paroisse est traditionnellement sous le patronage de saint Théleau, la légende raconte que des Gallois, dirigés par ce dernier, auraient quitté le Pays de Galles vers 549 pour échapper à une épidémie de peste et se seraient réfugiés à Landeleau où le seigneur du Castel-Gall les auraient accueillis ; à partir de cette paroisse, certains seraient venus s'installer à Leuhan, mais aucun document historique ne confirme cette hypothèse[20].

Le nom de la paroisse s'est écrit "Lochan" en 1330, "Leuchan" en 1368, "Leuchein" au XVIe siècle, "Luhan" à la fin du XVIIe siècle[21].

Préhistoire

La pierre gravée de Sanct-Bélec en Leuhan correspond à la paroi ouest d'une sépulture située sous un tumulus de l'âge du bronze ; ce tumulus fut fouillé vers 1860 par Maurice Halna du Fretay et par Paul du Châtellier en 1901 qui la décrit dans un article du Bulletin de la Société archéologique du Finistère. Les gravures représentent des cupules, des cercles et divers autres figurations, dans lesquelles certains voient une figuration humaine informe et d'autres un animal[22]. Cette dalle est transférée au Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye où elle est oubliée pendant un siècle dans les caves du musée où elle n'avait même pas été inventoriée.

En mars 2021, et après de longues recherches, Yvan Pailler, chercheur à l’Inrap, mis à disposition de l’UBO, et Clément Nicolas, post-doctorant à l'UPMC et la Bournemouth University dévoilent leurs conclusions dans un article qui paraît au bulletin de la Société préhistorique française : "La carte et le territoire : la dalle gravée du Bronze ancien de Saint-Bélec." Ils révèlent que celle-ci est probablement la plus vieille représentation cartographique d’un territoire connue en Europe et, centrée sur Roudouallec, représente le secteur du tumulus de Saint-Bélec avec la vallée de l'Odet et les contreforts des Montagnes Noires[23] - [24] ; en comparant avec le relief réel « nous arrivons à des degrés de similarité compris entre 70 % et 80 %. C'est équivalent aux résultats obtenus pour des cartes mentales par des ethnologues » précise Clément Nicolas[25].

Menhirs

Dans les anciennes landes de Saint-Jean, des alignements de menhirs existaient, à quelques centaines de mètres de deux tumuli d'environ 33 mètres de diamètre chacun, à Run-Bras (de 33 mètres de diamètre sur 2,5 mètres de hauteur), ainsi qu'à Run-Bihan (de même diamètre, mais de 3 mètres de hauteur) : ils ont en majeure partie disparus de nos jours à l'exception de deux d'entre eux, en quartz blanc[26].

Deux menhirs se trouvaient dans la lande de Saint-Jean, l'un appelé Men-Hir, l'autre Men-Bor, éloignés l'un de l'autre de 400 mètres. Plusieurs pierres tombées que l'on remarque entre eux font penser qu'il y avait un alignement. Un autre menhir renversé, de 2,60 mètres de hauteur, se trouvait près du pont de Roudouallec[27].

Antiquité

La voie romaine de Vorgium à Civitas Aquilonia (Quimper) traverse le sud-est du territoire communal[28].

Moyen Âge

En 1492, Leuhan est une des rares paroisses de l'évêché de Cornouaille à posséder une école.

Les Hospitaliers

Les Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui possédaient un hôpital (hospice) à Roudouallec, créèrent une aumônerie et une chapelle en bordure de l'ancienne voie romaine encore très fréquentée au Moyen Âge[28].

L’étymologie tend à confirmer l'existence par le passé dans la commune de la chapelle Saint-Jean. La première chapelle aurait été construite par les Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en bordure de la voie romaine ; la dernière chapelle Saint-Jean fut construite au XVIe siècle et désaffectée au début du XXe siècle. En 1927, la chapelle Saint-Jean fut démolie, de même que la fontaine ; en 1959, le clocher et le porche sud de la chapelle furent transférés pour la construction de l'église Notre-Dame-des-Flots de Treffiagat (Finistère)[29] et seule subsiste une croix.

Époque moderne

En 1655, le célèbre prédicateur Julien Maunoir prêcha une mission à Leuhan[30].

Des habitants de Leuhan participèrent à la Révolte des Bonnets Rouges : le « à l'issue de la grand-messe, des paysans de Gourin, Leuhan, Roudouallec, plus de 200 personnes, conduites par Guillaume Morvan, cassèrent à coups de pierre les portes et fenêtres de François Jan, sergent de la juridiction de Carhaix, et le frappèrent "disant qu'il avait la gabelle" » ; le lendemain ils se rendirent au manoir de Kerbiquet et firent signer au sieur de Kerbiquet et à celui de Kerstang "toutes les déclarations qu'ils voulurent"[31].

La seigneurie de Kersalaün appartint d'abord à la famille Philippe qui habitait le manoir construit au XVIe siècle puis passe aux mains de la famille Euzénou, seigneurs également du Quélennec (en Plusquellec) et du Cosquer (en Combrit). Cette famille construisit le château de Kersalaün au début du XVIIIe siècle pour remplacer le manoir qui tombait en ruines. Les membres les plus connus de cette famille furent Jean-Joseph Euzénou, né vers 1687, major général garde-côtes à Concarneau, chevalier de Saint-Louis, décédé le à Quimper. Son fils Jean-François Euzenou, marquis de Kersalaün (ce titre lui fut confirmé par lettres patentes du Roi en 1775), né le au château du Cosquer en Combrit, conseiller au Parlement de Bretagne, décédé le à Combrit[32] participa à la rédaction des remontrances au Roi émise par le Parlement de Bretagne en 1764 et fut exilé par une lettre de cachet du roi Louis XV, d'abord à Sens, puis il reçut l'ordre de rentrer sans ses terres sans passer ni par Rennes, ni par Nantes, et fut ensuite exilé au Mans, ne rentrant en grâce qu'à la suite de l'avènement de Louis XVI. En 1788, il fit partie d'une délégation de 12 magistrats bretons envoyés protester à Versailles protester contre l'embastillement de douze députés de la noblesse[33].

Jean-François Euzénou de Kersalaün, fils du précédent, né le au château de Kersalaün, également conseiller au Parlement de Bretagne (à partir de 1775), fut arrêté à Paris le et enfermé à la Bastille, accusé d'être entré en relation avec le Parlement de Paris alors exilé à Troyes ; il fut rapidement libéré en raison des protestations provoquées par son arrestation, mais dut lui aussi s'exiler sur ses terres[33].

Révolution française

Les habitants de Leuhan rédigèrent en 1789 un cahier de doléances constitué de 12 articles, notablement différent de ceux des autres paroisses de la sénéchaussée de Gourin et qui fut retranscrit séparément. Les leuhannais demandent entre autres le maintien du vote par ordre aux États généraux de 1789, que les impôts soient équitablement répartis entre les trois ordres, la suppression de la corvée et de l'impôt du casernement, l'exemption du charroi et du logement des gens de guerre, la suppression des pensions de seigneurs, la fin du tirage au sort pour le recrutement de la milice, etc. Les deux leuhannais députés à l'assemblée du Tiers état de la sénéchaussée de Gourin furent Bordier et Jean-Baptiste Kervran[34].

La loi du rattache la paroisse de Leuhan à la commune de "Corrai" (Coray)[35], mais Leuhan devient une commune indépendante en 1793.

Selon le chanoine Jean-Marie Abgrall, « à l'époque de la Révolution, Leuhan s'en tint à ses croyances et traditions séculaires » : par exemple le , environ 2 000 fidèles suivirent à Leuhan la messe célébrée par un prêtre réfractaire, François Le Coz[36]. Jacob Philippe, né le à Leuhan, qui fur recteur de Locronan, puis de Laz, fut prêtre insermenté et arrêté le à Leuhan, déporté sur le Washington à Rochefort, libéré, puis à nouveau arrêté à Laz et emprisonné à Quimper, puis à Brest où il décéda le [37].

Le 28 prairial an III (), une expédition de chouans dirigée par Georges Cadoudal et Jean-Baptiste-Paul-Marie de Lantivy-Kervéno, forte d'environ 600 hommes, venant de Locoal-Mendon dans la région de Guémené, passe par les Montagnes Noires et s'arrêtent au château de Kersalaün (des troupes républicaines venues de Roudouallec se perdirent en chemin et arrivèrent trop tard pour les attaquer) ; ils sont rejoints à Edern par des royalistes venus de Saint-Goazec, Leuhan et Laz et poursuivent leur chemin jusqu'à la poudrerie de Pont-de-Buis qu'ils attaquèrent afin de voler des munitions[38].

Un autre épisode de la Chouannerie est connu à Leuhan : au printemps 1796, chargés par De Bar « de rallier des mécontents du côté de Carhaix-Plouguer et d'étendre l'insurrection dans le Finistère, des racoleurs parcoururent les campagnes de Langolen, Coray, Trégourez, Leuhan, Laz, prenant le nom des déserteurs, des conscrits et même des hommes mariés, et les avertissant, avec des menaces, de se tenir prêts quand on viendrait les réunir »[39].

En , « des brigands [des chouans] se portèrent chez le citoyen Barnabé, agent de la commune de Leuhan et, non contents de le piller et de le maltraiter, lui imposèrent de leur remettre une somme de 600 francs »[40].

En , une battue générale est organisée dans la région des Montagnes Noires pour tenter de retrouver De Bar et des gendarmes déguisés en paysans parcourent Leuhan et les communes avoisinantes à sa recherche car il se cachait parfois au château de Kersalaün ou ses environs[41].

Le XIXe siècle

En 1837 est classé le chemin de grande communication n°6 allant de Quimperlé à Châteauneuf-du-Faou, passant par Saint-Thurien, Scaër et Leuhan[42].

La vie agricole

Le "Dictionnaire historique et géographique de la Province de Bretagne" de Jean-Baptiste Ogée dans son édition de 1843, complétée par A. Marteville et Pierre Varin, indique qu'à cette date, pour une superficie totale de 3274 ha, Leuhan possédait 1333 ha de terres labourables, 268 ha de prés et pâtures, 34 ha de bois, 52 ha de vergers et jardins et 1460 ha de landes et incultes. Les auteurs ajoutent : « Le sol de cette commune est peu fertile. À peine peut-on y faire quelques ha de froment. Le seigle est presque exclusivement cultivé avec le blé noir. Depuis quelques années la pomme de terre a considérablement gagné. Le bois ne manque pas dans le territoire de Leuhan, mais les arbres fruitiers sont rares ; cependant on commence à planter beaucoup de pommiers. Le chanvre n'est cultivé que pour les usages de chaque maison ; les femmes mendiantes le filent à raison de 50 centimes par kilogramme de fil, prix dont l'extrême modicité est bien de nature à faire comprendre la misère qui pèse sur ces malheureuses. On retrouve à Leuhan un usage tout patriarcal : lorsque vient la récolte des moissons, les paysans se réunissent entre voisins pour s'aider réciproquement en bras, en attelages et en charrettes. De la sorte, peu de récoltes restent en souffrance. (...) On parle le breton ». Leuhan possédait à la même date 4 moulins à eau (Kersalaün, Penarhars, Kerdavid, Blanc) et un moulin à papier[43].

En , un agriculteur de Leuhan, Ernest De Molon (qui avait acheté en 1853 une centaine d'ha de landes sur les communes de Leuhan et Coray[44]), reçut un prix et une médaille d'or pour la mise en valeur « sur la partie déclive sud-est des Montagnes Noires et dans la section la plus aride de la commune » dont « la partie basse est formée de marais tourbeux ». « Cette terre inculte, véritable désert, (...) changea promptement d'aspect. (...) Le marais, traversé par la petite rivière l'Aven , fut labourée avec une forte charrue, attelée de huit bœufs, jusqu'à 40 cm de profondeur. (...) Aujourd'hui, la propriété de Menez-Ru est devenue une oasis (...) »[45].

Les loups

Les loups étaient nombreux à Leuhan en raison de l'étendue des bois, des landes et des terres incultes. Maurice Halna du Fretay a raconté ses chasses au loup dans la région dans un livre publié en 1891, intitulé "Mes chasses au loup". Les derniers loups (deux mâles et une louve) ont été capturés le , si l'on en croit les archives de la préfecture du Finistère où sont notées les primes attribués pour la capture des loups[46].

Le « diable de Leuhan »

Jean-Marie Déguignet a raconté dans ses Mémoires d'un paysan bas-breton la légende de « Polig », le chat noir de Leuhan : un couple habitant Leuhan aurait acheté en 1845 un chat noir à la « foire au Diable » de Gourin. Ce chat leur apportait régulièrement des pièces d'or qu'il allait chercher au fond de la mer ; mais ce chat était diabolique et le couple devait s'en débarrasser. Il fallaut faire appel au curé de Leuhan pour conjurer le chat noir diabolique, mais ce dernier, avant de disparaître, se serait vengé à sa manière : les feuilles des plants de pommes de terre devinrent noires et les tubercules pourrirent. Par la suite dans la région, à chaque fois que le mildiou ravagea les pommes de terre, les gens dirent : « Le diable de Leuhan est encore tombé sur les pommes de terre ! »

Le vicomte Théodore Hersart de La Villemarqué aurait recueilli à Leuhan les plus belles pièces de son recueil de chants populaires.

Autres faits du XIXe siècle

En 1819, Corentin Kerdrein, curé de Leuhan, fut accusé de sorcellerie pour avoir recherché des trésors qui auraient été enfouis sous le lavoir de Keroualet. Il fut alors interdit comme "sorcier et chercheur de trésors" par l'évêque de Quimper[47].

François Guélen, né le à Leuhan, dut être amputé de la cuisse à la suite d'une blessure provoquée par un éclat d'obus reçut à Saint-Privat pendant la guerre de 1870[48].

Le comte Olivier de Kermel, maire de Leuhan et lieutenant de louveterie de l’arrondissement de Châteaulin, qui vivait au château de Kersalaün en Leuhan, en compagnie de sa mère, veuve, et de son frère Ernest, tua de trois coups de fusil ce dernier le car il le suspectait d’avoir séduit une servante dont il est lui-même amoureux, mais éconduit. Le , il fut condamné par la Cour d’assises du Finistère aux travaux forcés à perpétuité[49]. La peine de mort était attendue (le procureur Terrier de Laistre demanda aux jurés de ne pas accorder de circonstances atténuantes, d'être d'une fermeté inexorable: « Plus la situation sociale de l'accusé est élevée, plus la répression doit être exemplaire » déclara-t-il), mais des circonstances atténuantes furent accordées à l'accusé. Par contre Adolphe Thiers, faisant alors fonction de président de la République, refusa de commuer la peine d'Olivier de Kermel en une mesure de déportation, malgré la demande de ce dernier "afin de sauvegarder l'honneur d'une famille aussi méritante" à la demande du procureur général qui écrivit dans le dossier de demande de grâce : « L'opinion publique, qui s'est beaucoup émue de ce procès, y verrait un acte de faiblesse et d'injustice, arraché par les obsessions d'une famille puissante »[50].

Un rapport du Conseil général du Finistère indique en août 1880 que Leuhan fait partie des 27 communes de plus de 500 habitants du Finistère qui n'ont encore aucune école de filles[51].

En , une épidémie de petite vérole sévit à Leuhan, faisant plusieurs victimes[52].

Le , des carriers qui extrayaient des pierres pour la construction de la nouvelle route menant à Coray furent victimes de l'explosion prématurée d'une mine dans le champ de Parc-ar-Zaout-lard, près du village de Kerhuart ; l'accident fit deux morts et un blessé grave, tous de la même famille David, originaires de Troc'h-Yalc'h en Ergué-Gabéric[53].

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, environ 1300 Leuhanais ont émigré aux États-Unis et au Canada, le plus connu étant Louis Sanseau, secrétaire de mairie, parti en 1902, et qui s'enrichit dans la restauration. Cette émigration a été décrite par Grégoire Le Clec'h, ancien instituteur à Leuhan, dans plusieurs ouvrages comme Les Bretons dans la ruée vers l'or en Californie, Les Huguenots bretons en Amérique du Nord, etc.

Aux alentours de 1900, Paul Joanne écrit : « L'ignorance et la misère des gens de Motreff, de Saint-Hernin, de Saint-Goazec, de Leuhan sont proverbiales en Bretagne : dans quelques fermes, les paysans mangeaient leur soupe, il n'y a pas si longtemps, dans des écuelles creusées dans la table »[54].

L'émigration

Entre 1885 et 1952, Grégoire Le Clech (1909-1989), directeur d'école à Leuhan, a compté 426 départs de la commune, dont 145 vers les États-Unis, 178 pour le Canada et 3 pour l'Australie.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Leuhan[55] porte les noms de 104 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Parmi eux, un au moins, Jean Bourhis, est mort alors qu'il était prisonnier de guerre en Allemagne et un au moins, Jean Salaun[56], caporal au 2e régiment d'infanterie coloniale sur le sol belge lors de la Course à la mer ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français.

L'Entre-deux-guerres

L. Bahon-Rault écrit le dans La Bretagne touristique, en parlant de la chapelle Saint-Jean de Leuhan : « Les statues avaient été emportées par des trafiquants, les boiseries volées par des automobilistes, les pierres de taille utilisées par les paysans d'alentour. (...) Comment de tels méfaits ont-ils pu être commis et surtout rester impunis ? Lourde, très lourde est la responsabilité des municipalités qui ont toléré ou tolèrent des actes d'un vandalisme aussi sauvage, aussi cupide »[57].

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Leuhan[55] porte les noms de 8 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale dont Vincent Bourhis[58], victime de l'attaque anglaise contre la base de Mers el-Kébir le .

Alain Le Bris, né le à Quimper, entré dans le réseau de résistance Vengeance au printemps 1943, en même temps que son frère Corentin Le Bris (né en 1924), participe au maquis de Laz - Saint-Thois, implanté principalement dans le bois du Plessis, dirigé par Morillon, est arrêté en mai 1944 à la chapelle de Lorette en Plogonnec en mai 1944 et esr déporté au camp de concentration de Buchenwald (il meurt en 1964 des suites de sa déportation). Ce maquis devient à partir de juillet 1944 le "bataillon Normandie", basé à Kerallé en Leuhan et au Plessis en Laz ; il est dirigé à partir de son parachutage dans le cadre de l'Opération Jedburgh le par le capitaine Jean Bernard[59].

Plusieurs Leuhanais ont été déportés : Adeline Kerangall, née Le Du, le à Leuhan, est arrêtée le à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). Elle est déportée de Paris le vers le KL Ravensbrück le . Elle survit et est rapatriée de Neubrandenbourg[60]. Yves Bouguennec, né le à Leuhan, résistant, fut déporté le de Compiègne vers le camp de concentration de Neuengamme où il est mort le [61].

L'après-Seconde-Guerre-mondiale

Deux soldats, Robert Kervran et Bertrand Quéré, originaires de Leuhan, sont morts pendant la guerre d'Algérie[55].

Héraldique

|

Blason | D’argent chargé à dextre : en chef d’un casque de fantassin parti de sable et de gueules, sur lequel broche en flanc un écu parti de sable et de gueules chargé d’une croix latine alésée et brochante d’argent, sur lequel surbroche en pointe un masque stylisé de loup parti de sable et de gueules, à senestre de deux têtes de loup rangées en pal de gueules en chef et de sable en pointe brochant sur la précédente : au chef de gueules chargé de l’inscription « LEUHAN » en lettres capitales de sable[62]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Démographie

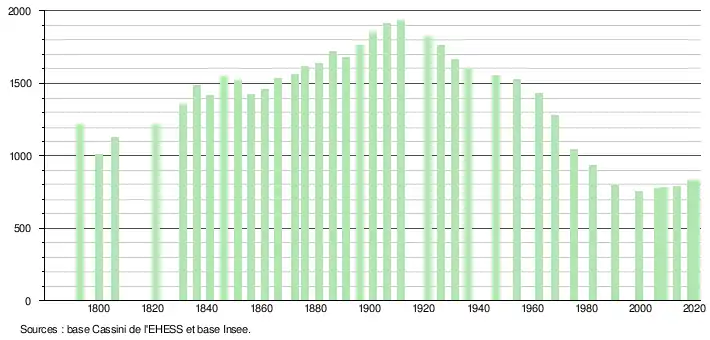

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[66]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[67].

En 2020, la commune comptait 828 habitants[Note 7], en augmentation de 4,15 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Commentaire : la commune de Leuhan a connu son pic démographique en 1911 avec 1 933 habitants, ayant gagné 714 habitants (+ 58,6 %) en un peu plus d'un siècle entre 1793 et 1911. Entre 1882 et 1963, la commune connaît une importante émigration : 1 300 habitants de la commune de Leuhan quittèrent leur domicile pour s'installer aux États-Unis. Un chiffre exceptionnel qui vaut à la commune de figurer dans les ouvrages de statistiques spécialisés sur les migrations. En conséquence, la population communale, frappée par un important exode rural décline tout au long du XXe siècle, le minimum démographique étant atteint en 1999 avec 754 habitants (- 1 179 habitants entre 1911 et 1999, soit - 61 % en 88 ans). Une légère reprise démographique se produit toutefois dans les premières années du XXIe siècle, la commune gagnant 48 habitants en 12 ans entre 1999 et 2011, mais, éloignée des centres urbains, la commune ne bénéficie guère de la périurbanisation. La densité de population est faible : 24,1 habitants par km2 en 2011.

Le solde migratoire de Leuhan est resté négatif tout au long du XXe siècle (- 2,0 % l'an entre 1968 et 1975, - 1,0 % l'an entre 1982 et 1990 par exemple), ne devenant positif que depuis 1999 (+ 0,4 % l'an entre 1999 et 2011). Le solde naturel demeure négatif (autour de - 1,0 % l'an entre 1968 et 1990), mais à peine désormais (- 0,1 % l'an entre 2006 et 2011). En 2012, le nombre des naissances enregistrées (sept) a même légèrement dépassé celui des décès (six). La structure par âge de la population illustre cette relative amélioration démographique récente : la tranche d'âge la moins nombreuse est en 2011 celle des 15 à 29 ans (12, 5 % de la population totale), celle des 0 à 14 ans étant un peu plus nombreuse (17,8 % de la population totale). La commune reste frappée par un net vieillissement, même les 75 ans et plus (13,6 % de la population totale en 2011) sont plus nombreux que les 15 à 29 ans[70].

L'habitat est formé presque uniquement de maisons individuelles (97,1 % du parc immobilier total en 2011, seulement 15 appartements dans la commune à cette date), de résidences principales (72,6 % du total des logements), mais il existe quand même un nombre non négligeable de résidences secondaires (64 en 2011, soit 12,7 %), le reste étant des logements vacants. La construction de logements neufs est faible : 50 maisons ont été construites entre 1991 et 2008, soit une moyenne d'à peine 3 par an.

Monuments

- Le tumulus dit de Saint-Bélec. Il date de l’âge du bronze ancien. Ce tertre funéraire de 40 mètres de diamètre et de 2 mètres de haut a fait l'objet de fouilles au tout début du XXe siècle par Paul du Châtellier, dont l'attention s'est portée notamment sur une dalle gravée, qui était devenue une des parois du tumulus sans que ce soit vraisemblablement sa destination première. Ce bloc de schiste, qui mesure un peu plus de 2 mètres de long, environ 1,5 mètre de large et 16 centimètres d’épaisseur et pèse une tonne et demie, a été extrait avec précaution du site. Un moment disparu, il a été étudié à plusieurs reprises et notamment au XXIe siècle[23] - [24]

- Le manoir de Kersalaün, propriété au XVIIIe siècle des Euzenou de Kersalaün, famille de parlementaires bretons.

- L'église Saint-Théleau et son calvaire : l'église, en forme de croix latine, elle a été construite au XVIe siècle pour sa majeure partie, mais son clocher à galerie haut de 22 mètres date du XVIIIe siècle (construit en 1770). Le tympan de la chapelle de l'aile sud porte les armes de la famille Philippe, seigneurs de Kersalaün au XVIe siècle[21]. Le calvaire, construit en 1569, dont le socle est formé de quatre marches circulaires placées sur un socle quadrangulaire aux pans coupés, ce qui est rare, possède deux groupes statuaires, un sur chaque face : d'un côté trois femmes dont la Vierge Marie soutiennent le corps de Jésus, l'autre côté représentant le Christ crucifié assisté de Marie et de saint Jean[21].

Le calvaire du placître de l'église Saint-Théleau, partie sommitale, face représentant le Christ crucifié assisté de Marie et saint Jean.

Le calvaire du placître de l'église Saint-Théleau, partie sommitale, face représentant le Christ crucifié assisté de Marie et saint Jean. Le calvaire du placître de l'église Saint-Théleau, partie sommitale, face représentant trois femmes dont la Vierge Marie soutenant le corps de Jésus.

Le calvaire du placître de l'église Saint-Théleau, partie sommitale, face représentant trois femmes dont la Vierge Marie soutenant le corps de Jésus.

- La chapelle Saint-Diboan : cette chapelle a été construite vers 1720 dans le village de Gouellet et restaurée vers 1850. Elle possède à trois endroits des écussons de la famille Euzenou de Kersalaün, qui y avaient droit de prééminence, ainsi que deux statues de saint Diboan qui datent l'une du XVe siècle, l'autre du XVIe siècle (ce saint était réputé guérir les abcès aux jambes)[21]. Une coutume connue sous le nom « les chemises de saint Diboan » vouait que le jour du pardon qui avait lieu le premier dimanche de septembre, le sacristain montait sur le calvaire et vendait aux enchères une chemise de chaque défunt de l'année, le produit de la vente allant dans le tronc de la chapelle ; les agonisants portant une de ces chemises étaient alors assurés d'une mort chrétienne et sans souffrances[71]. L'abbé Mével a écrit en 1924 : « Dans notre Cornouaille, trois centres sont plus particulièrement remarquables pour la dévotion dont saint Diboan est l'objet : Tréméven (...), Leuhan (...) et Plévin, paroisse appartenant aujourd'hui au diocèse de Saint-Brieuc. (...) Le pardon de saint Abibon se fait à Leuhan le troisième dimanche d'août. (...) Saint Abibon est invoqué pour les malades, mais on y vient aussi beaucoup pour les enfants »[72].

La statue de pierre de saint Diboan avait une tête amovible (scellée depuis), autrefois empruntée par les familles dont un membre agonisant à la maison[73].

La chapelle Saint-Diboan, vue extérieure d'ensemble.

La chapelle Saint-Diboan, vue extérieure d'ensemble. Statue de saint Diboan située à l'extérieur de la chapelle Saint-Diboan.

Statue de saint Diboan située à l'extérieur de la chapelle Saint-Diboan.

- La chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, dite aussi Notre-Dame-de-Bon-Secours ou Notre-Dame-du-Mur, fut reconstruite dans la seconde moitié du XIXe siècle[74] - [21]

- La chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, achevée en 1888[75]. Elle trouve son origine, à l'initiative de l'abbé Cabioch, dans l'édification d'une statue de Notre-Dame de Lourdes lors d'une mission en 1870 ; l'affluence des fidèles étant grande, cela suscita la construction de la chapelle, de style néogothique. Une grotte copiée de celle de Lourdes est aménagée dans le chœur[76]. A l'etranger, elle peut prêter à confusion avec le sanctuaire de Lourdes[77].

- Sept croix et calvaires sont recensés sur la commune de Leuhan : outre le calvaire près de l'église Saint-Théleau déjà cité, les plus remarquables sont ceux de Saint-Jean (qui date du XVIe siècle), de Saint-Diboan (qui date du XVIIe siècle), les autres étant ceux de Kerguérez, de Pennavern, du cimetière et celui situé à proximité de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes[78] - [21]

Événements

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Coray Chat Eau - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Leuhan et Coray », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Coray Chat Eau - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Leuhan et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole ; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Jean-François Boëdec, "Histoire secrète des Montagnes Noires", réédition 2012, éditions des Montagnes Noires [ (ISBN 978-2-919305-28-5)]

- « Leuhan : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Châteauneuf-du-Faou) », sur www.infobretagne.com (consulté le )

- Paul du Châtellier, Les pierres gravées de Penhoat, en Saint-Coulitz et de Sanct-Bélec, en Leuhan, "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207657j/f73.image

- « Actualité | La plus ancienne carte d’Europe ? », sur Inrap, (consulté le )

- UBO-UnivBrest, « La dalle de Saint-Bélec (Finistère), la plus ancienne carte d'un territoire en Europe ? » [Vidéo, 3'22"], sur Youtube, (consulté le )

- « La dalle gravée de Saint-Belec. L'histoire d'une carte préhistorique », Pen-ar-Bed, no 161, .

- http://fr.topic-topos.com/menhir-leuhan et Émile Cartailhac, "Dictionnaire archéologique de la Gaule : époque celtique", tome 2, 1875-1923, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9763804h/f101.image.r=Roudouallec?rk=1759665;2

- Émile Cartailhac, "Dictionnaire archéologique de la Gaule : époque celtique", tome 2, 1875-1923, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9763804h/f101.image.r=Roudouallec?rk=1759665;2

- http://fr.topic-topos.com/patrimoine-leuhan

- http://fr.topic-topos.com/eglise-notre-dame-des-flots-treffiagat

- Edm.-M.P. du V., "Le R. P. Julien Maunoir, de la Compagnie de Jésus, apôtre de la Bretagne au XVIIe siècle", 1869, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63707557/f187.image.r=Leuhan.langFR

- Roland Mousnier, Révolte du papier timbré en Bretagne (1675), "Actes. 1, L' Élevage. Démographie. Insurrections populaires du 92e Congrès national des sociétés savantes. Strasbourg et Colmar, 1967. Section d'histoire moderne et contemporaine", 1970, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62459592/f357.image.r=Roudouallec

- J. Baudry, "Étude historique & biographique sur la Bretagne à la veille de la Révolution, à propos d'une correspondance inédite (1782-1790)", tome 2, H. Champion, Paris, 1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5829130r/f109.image.r=Leuhan.langFR

- René Kerviler, Répertoire général de bio-bibliographie bretonne. Livre premier, Les Bretons. 12-13, ENA-EVE, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58167704/f153.image.r=Leuhan.langFR

- "Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 2-7. États généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages", série 1, tome 2, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495172/f543.image.r=Leuhan.langFR

- "Collection complète des lois promulguées sur les décrets de l'assemblée nationale, imprimée par ordre de l'assemblée nationale", tome 12, 1791, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5685361x/f434.image.r=Leuhan.langFR

- François Le Coz, recteur de Poullaouen, prêtre réfractaire, fut guillotiné à Brest le .

- Jean-François Boëdec, "Histoire secrète des Montagnes Noires" éditions des Montagnes Noires, réédition 2012, [ (ISBN 978-2-919305-28-5)]

- Théodore Courtaux, "Histoire généalogique de la maison de Lantivy,..", 1899, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55649006/f95.image.r=Leuhan.langFR

- Daniel Bernard, Recherches sur la Chouannerie dans le Finistère, revue "Annales de Bretagne", 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115338s/f112.image.r=Perguet.langFR

- Daniel Bernard, Recherches sur la Chouannerie dans le Finistère, "Annales de Bretagne", 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115338s/f351.image.r=Leuhan.langFR

- Daniel Bernard, Recherches sur la Chouannerie dans le Finistère, "Annales de Bretagne", 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115338s/f371.image.r=Leuhan.langFR

- "Rapports et délibérations du Conseil général du Finistère, 1867, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5564504g/f148.image.r=Leuhan.langFR

- Jean-Baptiste Ogée, A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la Province de Bretagne", 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=8Uw_AQAAMAAJ&pg=PA506&lpg=PA506&dq=Og%C3%A9e+Leuhan&source=bl&ots=tu4GveOsMa&sig=-R_WxWDsPmQlWTlAQ14uHn8cR10&hl=fr&sa=X&ei=U7uPVOy_DIm9UZ-hgPgC&ved=0CEUQ6AEwBg#v=onepage&q=Leuhan&f=false

- Charles de Molon, "L'Agriculture et le phosphate de chaux, notice sur les travaux et les recherches de M. Ch. de Molon", 1877, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54327299/f237.image.r=Leuhan.langFR

- "Les Primes d'honneur, les médailles de spécialités et les prix d'honneur des fermes-écoles décernés dans les concours régionaux", 1869, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5459147w/f222.image.r=Leuhan.langFR

- Jakez Cornou, "Les loups en Bretagne", éditions Sked, Pont-l'Abbé, 1983

- Jean-François Boëdec, "Histoire secrète des Montagnes Noires", éditions des Montagnes Noires", 2012, [ (ISBN 978-2-919305-28-5)]

- Jean-Charles Chenu, "Rapport au conseil de la Société française de secours aux blessés des armées de terre et de mer, sur le service médico-chirurgical des ambulances et des hôpitaux, pendant la guerre de 1870-1871", tome 2, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6115174x/f82.image.r=Leuhan.langFR

- Lénaïg Gravis, "Les grandes affaires criminelles du Finistère", De Borée éditions, 2008 [ (ISBN 978-2-84494-808-3)]

- http://jacques-bleuzen.blogs.fr/page_125.html

- "Rapports et délibérations / Conseil général du Finistère", août 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5668228b/f436.image.r=Pleuven?rk=107296;4

- Journal La Lanterne n° 3986 du 20 mars 1888, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7506171w/f3.image.r=Leuhan.langFR

- Journal La Lanterne n° 4304 du 1er février 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75130744/f4.image.r=Leuhan.langFR

- Paul Joanne, "Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies", tome 4, L-M, 1890-1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73392f/f759.image.r=motreff?rk=3519330;4

- Memorialgenweb.org - Leuhan : monument aux morts

- Jean Salaun, né le à Leuhan, tué à l'ennemi le à Rossignol (Belgique)

- Cité dans le journal La Croix n° 13950 du 24 août 1928, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k412218k/f3.image.r=Leuhan.langFR

- Vicent Bourhis, né le à Leuhan, matelot sur le Dunkerque, mort le à bord du Dunkerque

- Les Amis de la Résistance du Finistère, "Résistants et maquisards dans le Finistère. Témoignages", Keltia Graphic, 2008, (ISBN 978-2-35313-030-6).

- « Déportés du Finistère-Liste K », sur web.archive.org, (consulté le )

- « Déportés du Finstère. Liste AB », sur web.archive.org, (consulté le )

- http://www.leuhan.fr/

- Notice HÉMERY Louis par Christian Bougeard, version mise en ligne le 26 août 2010, dernière modification le 10 février 2022

- Décédé en cours de mandat en décembre 2018.

- « Leuhan. Michel Le Roux est le nouveau maire », sur Ouest-France.fr, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Dossier complet − Commune de Leuhan (29125) | Insee », sur www.insee.fr (consulté le )

- « Statue de saint Diboan (XVIe siècle), Leuhan », sur web.archive.org, (consulté le )

- Eglise catholique Diocèse (Quimper) texte, « Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie », sur Gallica, (consulté le ), p. 263-265

- Annick Le Douguet, "Guérisseurs et sorciers bretons au banc des accusés", éditions Le Douguet, 2017, (ISBN 978-2-9512892-5-3).

- « Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, Leuhan », sur web.archive.org, (consulté le )

- « Accueil - Inventaire Général du Patrimoine Culturel », sur patrimoine.region-bretagne.fr (consulté le )

- « Grotte de Lourdes, Leuhan », sur web.archive.org, (consulté le )

- Journal Le Parisien du 16 janvier 2013, consultable http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-touristes-se-trompent-de-lourdes-16-01-2013-2484901.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F

- « Le riche patrimoine communal mérite une visite ! », Ouest-France, (lire en ligne)

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :