Quimper

Quimper (/kɛ̃pɛʁ/[2] ) est une commune française de la région Bretagne située dans le nord-ouest de la France. La ville est la préfecture du département du Finistère, le siège du Conseil départemental, ainsi que des deux cantons qui la composent. Elle est également la capitale traditionnelle de la Cornouaille, du Pays Glazik et du Pays de Cornouaille qui compte 331 300 habitants en 2009, le siège de l'intercommunalité de Quimper Bretagne occidentale qui compte 100 187 habitants en 2014, le siège de l'arrondissement de Quimper et enfin le siège du diocèse de Quimper et Léon. Ses habitants sont appelés les Quimpérois.

| Quimper | |

La cathédrale vue depuis l'Odet. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère (préfecture) |

| Arrondissement | Quimper (chef-lieu) |

| Intercommunalité | Quimper Bretagne occidentale (siège) |

| Maire Mandat |

Isabelle Assih (PS) 2020-2026 |

| Code postal | 29000 |

| Code commune | 29232 |

| Démographie | |

| Gentilé | Quimpérois |

| Population municipale |

63 473 hab. (2020 |

| Densité | 752 hab./km2 |

| Population agglomération |

75 636 hab. (2018[1]) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 59′ 48″ nord, 4° 05′ 47″ ouest |

| Altitude | Min. −2 m Max. 151 m |

| Superficie | 84,45 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | Quimper (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Quimper (commune-centre) |

| Élections | |

| Départementales | Cantons de Quimper-1 et Quimper-2 (bureau centralisateur) |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.quimper.bzh |

Autrefois très réduit, son territoire communal a été très agrandi à compter du par l'annexion des trois communes limitrophes de Kerfeunteun (3 216 hectares), Ergué-Armel (3 356 ha) et Penhars (1 502 ha). La commune de Quimper, avant 1960, couvrait 192 hectares, ce qui en faisait le moins vaste chef-lieu de département français. Avec 63 513 habitants en 2014, elle est la 80e commune de France, la 3e de la région Bretagne (après Rennes et Brest) et la 2e du Finistère au regard de la population[3]. Son unité urbaine est de 79 804 habitants en 2014[4] et son aire urbaine est de 126 730 habitants en 2014[5] soit la 2e aire urbaine du département après celle de Brest. La ville est traversée par quatre cours d'eau : l'Odet (stêr Oded) et ses trois principaux affluents, le Steïr, le Frout et le Jet.

La ville est classée ville d'art et d'histoire[6], elle a aussi obtenu deux autres récompenses, celle de l'obtention de quatre fleurs au concours des villes et villages fleuris[7] et de la note @@@@ par le label des villes Internet[8].

Selon des études, Quimper se classait en 2e position des villes françaises où il faisait bon vivre en 2017[9], 13e commune la moins pauvre de France en 2012[10] et 1re agglomération comprise entre 70 000 et 100 000 habitants où il fait bon d'entreprendre en 2016[11].

Géographie

Localisation

L'axe historique de la ville est situé aux confluences de l'Odet et de ses affluents : le Steïr, le Frout et le Jet.

Quimper est à 15 km des côtes atlantiques. La mer remonte la vallée encaissée de l'Odet et lui donne une position de port de fond d'estuaire qui explique son implantation et une partie de son rôle économique.

C'est aussi un carrefour routier très ancien entre la route nationale 165 et les routes départementales D765, D785 et D783. La ville est à 565 km de Paris, 550 km de Bordeaux, 740 km de Bayonne, 790 km de Toulouse, 1 022 km de Strasbourg, 1 030 km de Montpellier, 1 210 km de Marseille, 1 370 km de Nice, 215 km de Rennes, 232 km de Nantes, 71 km de Lorient, 122 km de Vannes ou encore à 72 km de Brest.

Communes limitrophes

Les inondations

Les inondations provoquées par les crues de l'Odet et du Steïr, ainsi que celles provoquées par la montée du niveau de la mer lors de forts coefficients de marée associés à des coups de vents de sud ou de sud-ouest (ces inondations sont aggravées lorsque les deux phénomènes sont concomitants) sont chroniques à Quimper.

Par exemple, pour celles provoquées par les crues des deux cours d'eau précités, l'histoire a retenu les inondations de 1651, 1765, 1769, 1788, 1838, 1846, 1856, 1865, etc.., et, pour les plus récentes, celles du , des 11 et , 1990, 1995 et 2000[12], mais des inondations moins importantes se produisent plus fréquemment[13].

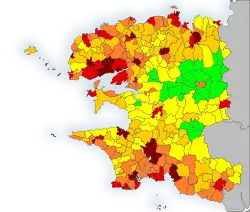

Les quartiers de Quimper

Carte des quartiers de Quimper

Carte des quartiers de Quimper

Géologie

Le territoire de Quimper appartient à l'une des grandes unités géologiques de la péninsule bretonne, le domaine sud armoricain. Sur un socle briovérien s'est formée une couverture sédimentaire paléozoïque. L'ensemble, socle et couverture, est plissé lors de l'orogenèse varisque (dite aussi hercynienne) (entre 350 et 290 Ma). La collision continentale au cours de cette orogenèse se traduit par un métamorphisme général de basse-moyenne pression, formant les micaschistes au nord de Quimper[14]. Au Stéphanien, partie sommitale du Carbonifère, se forment de petits bassins lacustres d'effondrement à remplissage détritique et niveaux de charbon (bassin houiller de Quimper, baie des Trépassés, Saint-Pierre-la-Cour). La formation de la chaîne hercynienne se traduit aussi par le Cisaillement Sud Armoricain, grand accident crustal (décrochement dont le rejet horizontal atteindrait 500 km et qui affecterait toute l'épaisseur de la croûte continentale, soit 30 à 35 km)[15] formant un couloir de failles hercyniennes (série de failles courant de la pointe du Raz à la Loire), en partie relique de la suture de l'océan sud-armoricain. Elle se traduit enfin, par la mise en place de nombreux leucogranites crustaux en lobe selon cet axe partant de la Pointe du Raz et allant jusqu'à Lizio près des Landes de Lanvaux[16]. Ces intrusions granitiques, concomitamment à ce décrochement, suggèrent que ce dernier a favorisé la génération de magmas en profondeur et la granitisation[17]. La mise en place du leucogranite de Pluguffan qui enveloppe aussi la leucogranodiorite de Plomelin et la granodiorite anatectique de Quimper (le passage à ces deux entités étant très progressif et continu) est ainsi liée à cette tectonique hercynienne[18]. La granodiorite de Quimper forme un massif de 1 à 3 km de large et une quinzaine de km, d’Ouest en Est. Elle emballe de rares petites enclaves de micaschistes et d'orthogneiss œillés migmatitisés, dont les plus importantes (kilométriques) sont individualisées de part et d’autre de la rocade sud-est de Quimper[19]. Sa paragenèse comprend un quartz peu abondant (25 à 35 %) en plages moyennes parfois étirées dans le plan de foliation ; une richesse en albite-oligoclase (40 à 50 %) en plages moyennes souvent subautomorphes, avec microline subordonnée (10 à 20 %). La biotite (8 à 12 %) est abondante et disposée en petites paillettes orientées, associées à celles de la muscovite (2 à 3 %)[20].

Le site est difficile, car établi dans des vallées étroites encaissées dans du Stéphanien carbonifère et surmontées d'assez fortes pentes de granulite et de schistes micacés. Les espaces plats et larges ne se trouvent qu'au confluent de petites rivières portées à de rapides débordements lors de pluies prolongées. Le centre-ville et le quartier de la gare de chemin de fer sont particulièrement exposés. Une grande partie de la ville de Quimper est construite sur les terrains houillers du Carbonifère (bassin houiller de Quimper de 4 × 1 km, commandé par des failles NW-SE qui ont pincé quelques lambeaux de Stéphanien) issus de sédiments détritiques (poudingues, grès, schistes charbonneux riches en restes végétaux)[Note 1]. Des travaux de recherches par percement de galeries sont réalisées dès 1744 à Quimper[Note 2] et 1752 à Ergué-Gabéric, ainsi qu'entre 1833 et 1844 pour la mine de Kergogne (bassin de Kergogne logé dans la partie septentrionale du graben de Quimper)[Note 3]. Malgré ces plusieurs tentatives d'extraction de houille, aucun tonnage n'a jamais été extrait de ce bassin[21].

Ces schistes charbonneux constituent un véritable musée géologique à ciel ouvert, témoin de la biodiversité exceptionnelle au Carbonifère. En effet à cette époque, le Gondwana entre en collision avec la Laurussia (approximativement l'Amérique du Nord, l'Europe limitée à peu près au niveau actuel de l'Oural) puis avec la Sibérie, à l'origine de la chaîne hercynienne et de la Pangée. Ce supercontinent forme alors un vaste domaine continental réparti de part et d'autre de l'équateur. Il bénéficie d'un climat tropical chaud et humide et voit le développement de la plus vaste forêt équatoriale qu'ait connue notre planète. Dans les lacs et marécages côtiers, couverts par une végétation luxuriante (fougères arborescentes, prêles, sphaignes, mousses, gymnospermes — ancêtres de nos sapins — et un groupe botanique aujourd'hui disparu, celui des lycophytes), se sont décomposés ces végétaux. Ils ont ainsi contribué à la formation des couches de roches riches en débris végétaux et en matière carbonée, notamment celles du bassin de Châteaulin, mais aussi les roches carbonées de type charbon des bassins houillers[22] (bassins de la baie des Trépassés, de Quimper et de Kergogne). Vers cette époque, dans des lagunes, se forment également les hydrocarbures que l'on recherche en mer d'Iroise et en Manche[23].

La mine d'antimoine de Ty Gardien, au lieu-dit Le Moulin, a été exploitée entre 1970 et 1975, puis de 1981 à 1983, assurant une production totale de 565 tonnes d'antimoine. On y trouve de la stibine.

D'anciennes aurières[24], reconnaissables à l'existence de fosses très allongées, longues de plusieurs centaines de mètres, existent au Menez-Guen et à Toulgoat, ainsi qu'à Kerniou en Plonéis[25].

Un site encaissé et dissymétrique

On peut déceler une migration étonnante des lieux principaux d'habitation, sans doute due à des contraintes géographiques (variations du niveau de la mer) ou économiques (voies sur les crêtes). Une autre particularité est la dissymétrie inhabituelle de la vallée principale : une rive nord convexe en pente et une rive sud concave montrant une hauteur de 60 mètres aux flancs abrupts.

Ce fait et le tracé de courbes et contre-courbes du petit fleuve Odet est dû à des effondrements et soulèvements créant plusieurs failles à l'ère tertiaire auquel s'est ajouté un basculement nord-sud.

La sismicité

Quimper est dans une zone de sismicité faible d'après le programme national de prévention du risque sismique « le Plan Séisme » datant du 22 octobre 2010[26]. Le plus fort séisme, ressenti le 2 janvier 1959, atteignit une magnitude de 5.2 sur l'échelle de Richter et le plus récent date du 11 octobre 2013 avec une magnitude de 3.9[27].

Climat

Selon la classification de Köppen, le climat y est de type océanique ou Cfb.

- La lettre C indique qu'il s'agit d'un climat tempéré : les températures moyennes y sont supérieures à -3° durant la saison froide.

- La lettre f indique qu'il s'agit d'un climat humide : les pluies sont réparties sur toute l'année. En effet, malgré un mois de juillet relativement sec, l'écart entre les précipitations du mois le plus sec et du mois le plus pluvieux, n'est pas suffisant pour qu'on puisse réellement parler de saison sèche.

- La lettre b indique qu'il y a un été qui ne dépasse pas les 22 °C mais que la température moyenne de ses quatre mois les plus chauds dépasse les 10 °C.

En hiver il fait généralement doux tandis qu'en été la chaleur est rarement excessive. Les précipitations sont abondantes toute l'année mais l'automne et l'hiver sont les saisons les plus arrosées. La température record la plus chaude à y avoir été enregistrée est de 36,5 °C () et la plus froide de −10,1 °C (). Le record de hauteur de neige fut établi le 9 décembre 1990 avec 28 centimètres de neige tombés au sol[28].

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 4,2 | 3,8 | 5,2 | 6,3 | 9,2 | 11,7 | 13,6 | 13,6 | 11,8 | 9,7 | 6,6 | 4,7 | 8,4 |

| Température moyenne (°C) | 6,8 | 6,7 | 8,5 | 10,1 | 13,1 | 15,8 | 17,7 | 17,8 | 15,8 | 12,8 | 9,5 | 7,4 | 11,9 |

| Température maximale moyenne (°C) | 9,4 | 9,7 | 11,9 | 13,9 | 17 | 19,8 | 21,7 | 21,9 | 19,8 | 16 | 12,4 | 10 | 15,3 |

| Record de froid (°C) date du record |

−10,1 13.1987 |

−8,4 07.1991 |

−7 07.1971 |

−2,2 11.1978 |

0,3 05.1979 |

3,9 04.1975 |

6,6 12.1970 |

6,9 31.1986 |

4,2 28.1987 |

−1,2 29.1997 |

−4,6 29.2010 |

−7,2 10.1987 |

−10,1 1987 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

16,9 26.1983 |

18,6 24.2019 |

23,3 19.2005 |

27,1 23.1984 |

30,3 25.2012 |

35,9 30.1976 |

35,7 18.2022 |

35,8 09.2003 |

31,1 07.2021 |

26,8 02.2011 |

19,7 13.1989 |

17,7 19.2015 |

35,9 1976 |

| Ensoleillement (h) | 65,9 | 85,7 | 126,5 | 170,7 | 194,2 | 215,9 | 194,3 | 194 | 177,3 | 111,5 | 77,9 | 70,1 | 1 683,8 |

| Précipitations (mm) | 151,1 | 120,4 | 98,9 | 90,2 | 90,2 | 59,3 | 67,2 | 64,6 | 86,9 | 130,1 | 139,7 | 151,6 | 1 250,2 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 1 mm | 16,4 | 13 | 13,7 | 12,4 | 11,3 | 8,8 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 14,8 | 15,9 | 15,8 | 150,8 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 5 mm | 9,5 | 7,8 | 6,6 | 6,3 | 5,2 | 3,7 | 3,7 | 4 | 5,3 | 8,6 | 9,2 | 9,4 | 79,4 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 10 mm | 5,4 | 4,5 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 4,4 | 4,9 | 5,6 | 42,3 |

| Nombre de jours avec neige | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,8 | 5,5 |

| Nombre de jours avec grêle | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 7,7 |

| Nombre de jours d'orage | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 1 | 1,4 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 0,6 | 11,7 |

| Nombre de jours avec brouillard | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 3,7 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 5,7 | 5,3 | 6,2 | 5,4 | 5,4 | 60,2 |

Située à 15 kilomètres de l'océan Atlantique, la ville est très régulièrement balayée par des dépressions météorologiques. Les pluies sont donc conséquentes toute l'année mais c'est en hiver qu'il pleut le plus. Avec 1 251 millimètres de précipitations par an, la ville est une des plus pluvieuses du pays avec Brest (1 109 mm/an) et Biarritz (1 483 mm/an) ce qui correspond à un peu moins du double des précipitations de la moyenne nationale. Malgré tout, l'ensoleillement est assez proche de la moyenne du pays même s'il reste en dessous de celle-ci.

- > 1 500 mm

- 1 400 à 1 500 mm

- 1 300 à 1 400 mm

- 1 200 à 1 300 mm

- 1 100 à 1 200 mm

- 1 000 à 1 100 mm

- 900 à 1 000 mm

- 800 à 900 mm

- < 800 mm

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Quimper | 1 767 | 1251 | 5 | 11 | 60 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

Accès routier et voies de communication

Située à l'extrême ouest de la Bretagne, Quimper est traversée par la voie express qui relie Nantes à Brest (RN165 - E60). Quimper dispose de 4 rocades pour contourner la ville. Quimper est formée de 683 rues, 264 allées, 228 chemins, 74 impasses, 46 ronds-points, 33 avenues, 38 routes et 16 boulevards[29]. En outre, Quimper a été la ville test pour la construction et l'essai des ronds-points en France en 1976 grâce à l'intervention de Marc Bécam alors député du Finistère et maire de Quimper[30]. La circulation connut une amélioration sans précédent de sa fluidité grâce à la suppression des feux tricolores dans les carrefours, d'où l'expansion rapide du système à l'ensemble de l'hexagone[31]. Sur l'ensemble de la ville, 6 300 places de stationnement sont disponibles[32].

Bus

Le réseau Qub est le réseau de transport en commun par autobus, autocar, taxi et véhicules spécialisés de la Communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale. Il est exploité par Keolis Quimper. Il est constitué de 20 lignes régulières de bus, dont 12 lignes urbaines et 8 lignes suburbaines qui desservent les 14 communes de l'agglomération Quimper Bretagne Occidentale : Briec-de-l'Odet, Edern, Ergué-Gabéric, Guengat, Landrévarzec, Landudal, Langolen, Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan, Quéménéven et Quimper.

Les lignes A et B, labellisées illiQo, sont définies comme majeures et bénéficiant d'une fréquence de passage de 12 minutes. Les 12 lignes urbaines sont accessibles aux personnes handicapées. Toutes les lignes urbaines et suburbaines (sauf la 17) circulent du lundi au samedi, et deux lignes le dimanche. Certains passages des lignes suburbaines et le transport des personnes handicapées sont faits sur demande préalable la veille du trajet.

Le réseau comprend aussi 34 lignes Presto, doublant une partie des lignes ordinaires et adaptées aux horaires scolaires pour la desserte des collèges et des lycées, mais ouvertes à tous.

Il partage un certain nombre de points d'arrêt avec le réseau BreizhGo qui est l'émanation de l'autorité organisatrice des mobilités, la Région Bretagne.

| Ligne | Parcours | |

|---|---|---|

| A | Kermoysan ↔ Ergué-Armel Bourg ↔ Petit Guélen (1/2 en HC) | |

| B | Université ↔ Gourvily | |

| C1/C2 | Kerjestin ↔ Kerjestin (boucle à deux sens) | |

| 1 | Gourvily (à partir de 2022) ↔ Ty Pont ↔ Prat Ar Rouz | |

| 2 | Ty Bos ↔ Kerlagatu | |

| 3 | Quimper Centre-Ville ↔ Rouillen ↔ Ergué-Gabéric Bourg | |

| 4 | Mercoeur ↔ Moulin Vert | |

| 5 | Saint Jean-Baptiste ↔ Petit Guélen ↔ ZA Petit Guélen | |

| 6 | Pluguffan Andrieux ↔ Gare SNCF ↔ Sainte-Thérèse | |

| 7 | Plomelin Saint Roch (4 à 5 passages/jour) ↔ Plomelin Kerveo ↔ Quimper Centre-Ville | |

| 8 | Quimper Centre-Ville ↔ Rouillen ↔ Ergué-Gabéric Lestonan | |

| 9 | Place de Tour d'Auvergne (en HP) ↔ Centre Ville de Quimper ↔ Kerlic | |

| Ligne | Parcours |

|---|---|

| 10 | Locronan-Kerjacob ↔ Plogonnec Centre ↔ Quimper Centre Ville |

| 11 | Guengat-Kermarc ↔ Plonéis Centre ↔ Quimper Centre Ville |

| 12 | Briec Lumonoch ↔ Quimper Centre Ville |

| 13 | Plogonnec-Keryouen ↔ Quimper Centre Ville ↔ Place de la Tour d'Auvergne |

| 14 | Stangala ↔ CFA ↔ Cuzon ↔ Quimper Centre Ville |

| 15 | Quéménéven Gare ↔ Quimper Centre Ville ↔ Place de la Tour d'Auvergne |

| 16 | Landudal Bourg ↔ Quimper Centre-Ville ↔ Piscine Kerlan Vian |

| 17[Note 4] | Briec Mairie ↔ Langolen Bourg ↔ Quimper Centre Ville |

Le parc est composé de 53 bus de fabrication française dont 46 roulant au gaz naturel. En 2015, le réseau QUB a comptabilisé 5 300 000 voyages (+ 2 % par rapport à 2012), soit près de 20 000 quotidiennement, dont plus de 19 000 sur les seules lignes urbaines[33]. Plus de 90 000 habitants sont desservis sur les 8 communes de l'agglomération, représentant un territoire de près de 282 km2. En 2012 ce sont près de 12 000 abonnés qui ont été recensés[34].

Depuis décembre 2012, la carte KorriGo est déployée sur le réseau Qub. Cette carte bretonne des déplacements permet de voyager à la fois avec le TER Bretagne et les réseaux urbains de Brest, Lorient, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo et le réseau de car BreizhGo (ex-Illenoo) en Ille-et-Vilaine[35].

Transports ferroviaires

La commune de Quimper est traversée d'est en ouest et longée au nord-ouest par la ligne de Savenay à Landerneau. Elle y dispose d'une gare SNCF, la gare de Quimper, mise en service à l'arrivée de la ligne depuis Lorient en 1863[36]. Classée 3e gare de Bretagne quant à la fréquentation, la gare permet aujourd'hui des liaisons par TER ou par Intercités vers Brest, Châteaulin, Rennes, Lorient, Auray, Vannes, Redon et Nantes. Le TGV Atlantique relie chaque jour 10 fois Quimper à la gare de Paris-Montparnasse en plus de 4 h 30, via Rennes.

Dans le cadre de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, les gares du Mans et de Rennes sont reliées depuis juillet 2017 par une ligne à grande vitesse. Combiné aux travaux de modernisation des voies effectués entre les gares de Rennes et celles de Quimper et de Brest, la ville est désormais à 3 h 30 de Paris, soit plus d'une heure de moins qu'auparavant[37].

En revanche, en juin 2013, la « Commission Mobilité 21 » a jugé qu'une ligne grande vitesse entre Rennes et Quimper était non-prioritaire, ce qui remet la réalisation de celle-ci entre 2030 et 2050[38] - [39]. Les trajets entre Brest, Rennes et toutes les autres villes de l'Ouest reliées par cette gare seront donc aussi plus rapides, et il est ainsi estimé à 2 millions le nombre de voyageurs supplémentaires venant par train. La fréquentation de la gare est estimée à 1,6 million de passagers par an en 2020[40].

| Année | Passagers | Variation annuelle |

|---|---|---|

| 2010 | 946 000 | |

| 2011 | 979 000 | |

| 2012 | 987 000 | |

| 2013 | 928 000 | |

| 2014 | 914 000 | |

| 2015 | 908 486 | |

| 2016 | 880 602 | |

| 2017 | 949 964 | |

| 2018 | 951 271 | |

| 2019 | 1 058 048 | |

| 2020 | 745 934 |

Transports aériens

L'aéroport de Quimper Cornouaille est un aéroport situé sur la commune de Pluguffan, à 5,5 km au sud-ouest de Quimper. À noter que l'aéroport a perdu en 18 ans 43 % de son trafic passagers au profit de l'aéroport de Brest-Bretagne (+52 % de passagers par rapport à 1998).

Transports maritimes

À cinq minutes de Quimper se trouve le petit port de Quimper-Corniguel qui dispose de 300 mètres de quai et d'un ponton de 54 mètres de long sur les bords de l'Odet. En moins de 1 h 30 il permet de rejoindre les communes de Bénodet et de Sainte-Marine. Le port est implanté à seulement dix minutes de la gare de Quimper et à quinze minutes de l'aéroport de Quimper-Bretagne[43].

Vélo

Quimper Bretagne occidentale possède 81 km de pistes cyclables et 600 places de stationnement vélo. D'ici 2014, ce seront 250 km de pistes cyclables et 2 000 places de stationnement vélo qui seront disponibles[44].

L'agglomération et le groupe Qub lancèrent, le 17 , le VéloQub, une formule souple de location longue durée de vélo, au mois ou à l'année. Deux offres sont proposées : le vélo classique et le vélo à assistance électrique. Le service s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le vélo comme mode de déplacement urbain.

Urbanisme

Typologie

Quimper est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [45] - [46] - [47].

Elle appartient à l'unité urbaine de Quimper, une agglomération intra-départementale regroupant trois communes[48] et 75 302 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[49] - [50].

Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est la commune-centre[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[51] - [52].

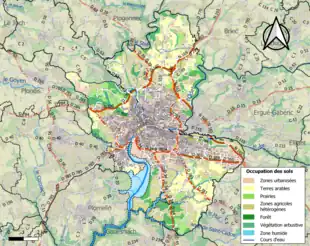

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain continu | 0,8 % | 64 |

| Tissu urbain discontinu | 23,0 % | 1941 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations publiques | 8,3 % | 701 |

| Réseau routier et ferroviaire et espaces associés | 0,5 % | 40 |

| Extraction de matériaux | 0,7 % | 55 |

| Espaces verts urbains | 1,2 % | 102 |

| Équipements sportifs et de loisirs | 0,7 % | 56 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 16,1 % | 1356 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 8,7 % | 734 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 23,5 % | 1983 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 6,2 % | 520 |

| Forêts de feuillus | 6,6 % | 562 |

| Forêts de conifères | 1,1 % | 89 |

| Forêts mélangées | 2,4 % | 206 |

| Zones intertidales | 0,05 % | 4 |

| Estuaires | 0,3 % | 25 |

| Source : Corine Land Cover[53] | ||

Toponymie

Le nom en breton est Kemper [ˈkẽmpəʁ][54].

Le nom de la localité est attesté sous les formes Apud Kemper Conrentini, Kemper en 1084 - 1112[55], Kemper en 1116, Kimper en 1160, Confluentia en 1166 (traduction latine), Quemper en 1218, Quimper en 1236, kemper au XIVe siècle, Quimper en 1423 - 1425, Kemper en 1516, Kimper en 1541, Quimper en 1719[56], Quimpercorentin en 1723.

La référence à Corentin, 1er évêque de Quimper, fut supprimée à la Révolution.

La forme Quimper est une francisation de son nom breton apparue assez tôt (1236). Avant la réforme de Jean-François Le Gonidec au début du XIXe siècle, le son /k/ en breton était noté aussi bien par c ou qu, c'est pourquoi on note une alternance des graphies avec k- initial et qu- dans les formes anciennes à partir de 1218. De nos jours, le nom en breton s’écrit Kemper[56].

Ce nom de lieu est issu d'un terme celtique dont la forme originelle reste à définir. Sa forme initiale devait être kenber / kember, mot qui a été expliqué au XXIe siècle comme un composé basé sur les éléments ken- + -ber, dont le premier élément ken- représente le breton ken « ensemble » et le second -ber, un déverbal ber qui désigne encore dans le breton contemporain un écoulement (du verbe bera « couler »)[57], d'où le sens global de « confluent ». Il constitue aussi le radical du mot aber (ad + ber)[Note 7].

Cette dénomination correspond bien au site de la ville, celle-ci ayant été bâtie à la confluence de l'Odet avec le Steïr[58]. Deux autres cours d'eau rejoignent l'Odet également à Quimper : le Frout et le Jet.

Le breton kember est un proche parent du gallois cymer, et du moyen irlandais commar[59]. Ces termes du celtique insulaire remontent à un celtique *comberos, sans doute semblable au gaulois *comberos « barrage de rivière » à l'origine de l'ancien français combre « barrage sur une rivière » et de ses dérivés modernes décombre, encombrer[60].

Des textes tardifs des XIe et XIIe siècles situent une Civitas Aquilonia ou Aquilo à l’emplacement de l'ancien faubourg de Locmaria[61].

Avant la Révolution française, la ville est communément appelée Quimper-Corentin, en référence à saint Corentin, son premier évêque. Ce qualificatif permet de la différencier des autres localités bretonnes portant le nom de Kemper, notamment les communes qui s'appellent aujourd'hui, en français, Quimperlé, Quemperven et Quemper-Guézennec. C'est à Quimper-Corentin que Jean de La Fontaine place sa fable du Charretier embourbé[Note 8].

Pendant la Révolution française, la commune a été rebaptisée Montagne-sur-Odet[62].

Histoire

Devise

La devise de la ville de Quimper est, en breton, « Unanet e vimp kreñv », ce qui signifie « Unis nous serons forts ».

Héraldique

.svg.png.webp) |

Le blason actuel de la ville de Quimper se blasonne ainsi : D'azur au bélier passant d'argent accorné et onglé d'or, au chef d'hermine. Il s'agit du blason attribué par l'édit royal de 1696 (armorial d'Hozier). Quimper a également été dotée d'un blason plus ancien (à droite) figurant dans l'armorial de Guy Le Borgne (1667). Il se blasonne de gueules au cerf passant d’or ; au chef d'azur semé de fleurs de lys d'or[63]. |

|

|---|

Le champ d'hermines symbolise la Bretagne (emblème des ducs de Bretagne) et le bélier symbolise le pays de Cornouaille dont Quimper est la capitale. La ville obtient un brevet d'armoiries en 1697[64] - [65] - [66].

Préhistoire et Antiquité

Le Quimper préhistorique et antique a fait l'objet de recherches archéologiques importantes depuis le début du XIXe siècle (notamment sous l'égide, à partir de 1873, de la Société archéologique du Finistère), celles-ci ont connu un développement décisif, selon les méthodes modernes de fouille, avec la création en 1970 d'un Centre municipal d'étude et de recherche archéologique.

Des silex retrouvés à Pluguffan, commune limitrophe, sont datés de 6 000 ans. Le quartier de Kerjestin a fourni des vestiges (tertre funéraire, céramique) s'échelonnant du Néolithique au Bronze ancien (3000-1800 av. J.-C.), celui de Penancreac'h les traces d'un habitat important datant de la fin du IIIe millénaire avant notre ère, celui du Braden des fragments de poterie remontant à 1800 av. J-C. environ. D'autres trouvailles disséminées sur tout le territoire de la commune (haches, tessons…) et remontant aux mêmes époques montrent que la zone a été occupée depuis plusieurs millénaires.

Les vestiges d'un oppidum ont été mis au jour au sommet de la colline de Kercaradec (quartier Ouest), et des traces d'habitats datant de l'âge du fer (VIe – Ier siècle av. J.-C.), de forges et de sépultures ont été trouvées dans les quartiers d'Ergué-Armel et de Penhars avec une concentration sur le site du Braden. Une activité agricole florissante semble s'être développée à cette époque.

La découverte en 2003 d'une agglomération gauloise d'une surface estimée de plus de dix hectares à cheval sur le Steïr au Nord, près du village de Kergolvez, a apporté la confirmation d'un peuplement important de la zone dès avant la conquête romaine, puisque les datations vont du IIe siècle av. J.-C. ou du Ier siècle av. J.-C. à un abandon daté de -30[67]. Des traces d'artisanat ont été trouvées et des scories métalliques indiquent une activité métallurgique notable. L'habitat, à l'époque, semble donc s'être présenté sous la forme d'un ensemble de villages ou hameaux.

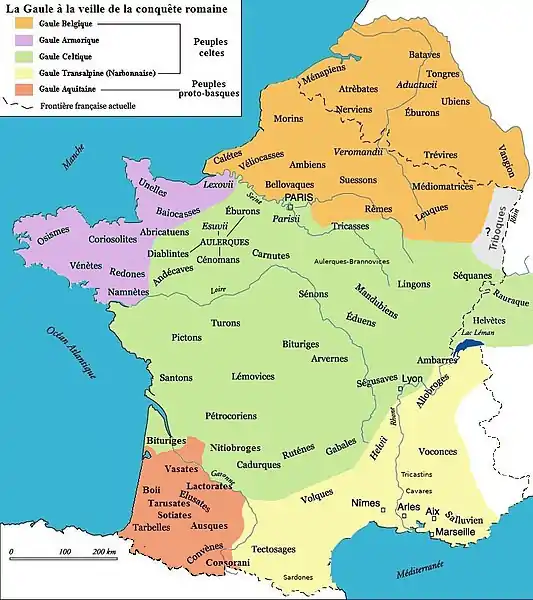

Des écrits de Jules César et des historiens grecs, on déduit que le site de Quimper était inclus dans la cité des Osismes dont la capitale, au moins après la conquête romaine, était Vorgium (Carhaix). Elle était à cette époque un carrefour entre plusieurs voies romaines.

Une agglomération gallo-romaine (Civitas Aquilonia) d'une quinzaine d'hectares a été repérée dans le quartier de Locmaria. Elle fut fondée sous le règne de l'empereur Auguste et fut surtout florissante aux deux premiers siècles de notre ère. Elle comportait un forum et des thermes situés au centre d'un plan orthogonal, dont un élément significatif a été retrouvé en 2006 à proximité d'un probable port sur l'Odet et d'une acropole située sur le sommet occidental du mont Frugy. Une voie romaine la reliait à Vannes et d'autres à Brest, Carhaix et la pointe du Van[68].

Le quartier de Roz-Avel, à deux kilomètres au nord-ouest du centre-ville actuel, comportait au début du Ier siècle une grande et belle villa avec des thermes privés qui restent utilisés jusqu'à la fin du IIIe siècle. Une villa similaire existait à Kervéguen, à la limite est, près de l'Odet. En 2019, une nécropole gallo-romaine ainsi qu'une luxueuse villa furent exhumés sur la commune.

Apparition de Quimper dans les textes

La cité gallo-romaine florissante semble s'amoindrir assez considérablement à partir du IVe siècle (en tout cas d'un point de vue archéologique), l'on ignore tout de l'histoire du site au cours du très Haut Moyen Âge. Dans le quartier portuaire a été retrouvée une nécropole datant de l'époque carolingienne. Une civitas aquilonia, au nom latin obscur signifiant la « cité du Nord » (sans précision de quel Nord il s’agit), est mentionnée dans un acte daté d'environ 1020 dans le nom d'un lieu de culte Sancta Maria in aquilonia civitate : elle existait autour de l'église abbatiale de Locmaria comme semble le confirmer un autre acte de 1124 par lequel l'abbaye devient un prieuré de Saint-Sulpice de Rennes. L'abbaye de femmes semble avoir été fondée par des donations du comte et évêque de Cornouaille, Binidic (Benoît), peu avant sa mort en 1055, et bénéficier de la protection de son fils, Alain Canhiart, son successeur au comté, dont la fille, Hodierne, est la première abbesse connue.

Cette ancienneté a amené à supposer que Locmaria a été le premier siège de l'évêché de Quimper et donc de sa cathédrale.

Déjà vers l'an 900, un certain Huarwethen porte le titre d'évêque de Saint-Corentin ; le personnage de saint Corentin, premier évêque de Quimper selon la tradition, est mentionné vers 880 dans la Vie de saint Guénolé, due à Wrdisten (Gourdisten), abbé de Landévennec. Dès les années 850, un autre document parle d'un dénommé Anaweten, qualifié d'évêque de Cornouaille (episcopus Cornugallensis), et il n'est pas douteux qu'il devait résider à Quimper.

Le nom de Kemper ou de Quempercorentin apparaît à la fin du XIe siècle. On trouve aussi les termes latins Confluentia et aussi C(h)orisopitum (dans le titre Corisopitensis presul attribué à l'évêque au milieu du XIe siècle), ce que l'on croit être une cacographie de Curiosolitum (le nom, employé au génitif, de l'ancienne cité gauloise des Curiosolites, chef-lieu « Fanum Martis »/Corseul, près de Dinan), résultat, donc, d'une simple erreur d'un clerc de l'époque[Note 9]. La référence toponymique au « confluent » (de l'Odet et du Steïr) paraît témoigner d'un déplacement du noyau urbain de Locmaria au centre-ville actuel, déplacement dont on ne connaît ni l'époque, ni la cause.

Les brumes des légendes, des cartulaires et des Vies de saints bretons

Sa Vie latine, (composée surtout par des mouvements réactionnaires identitaires de la fin du XIXe siècle), fait de saint Corentin un protégé de Gradlon, roi de Cornouaille ayant échappé à la submersion de la ville d'Ys et auquel le prince aurait fait don de son château pour établir son palais épiscopal, ce qui expliquerait le nom de « Tour-du-Châtel » (en latin Circuitus Castri, c'est-à-dire le « pourtour du château ») donné autrefois à la place entourant la cathédrale. Cependant ces événements, sûrement en grande partie fictifs, sont généralement situés vers le Ve siècle, alors que rien ne permet d'affirmer l'existence d'un évêché chrétien à cette époque, d'autant que les Bretons n'eurent longtemps pas de diocèses territoriaux. Selon certains historiens modernes, le diocèse de Quimper aurait été fondé seulement au IXe siècle, après la conquête carolingienne de l'Armorique.

Trois Gradlon sont connus par le Cartulaire de Landévennec, mais le seul pouvant avoir laissé une trace[Note 10] est le troisième, Gradlon de Plonéour-(Lanvern), dont le petit-fils supposé, Dilès, fit justement une donation de terres de Plonéour à l'abbaye de Landévennec.

Saint Corentin est associé dans la légende à un ermite de Kerfeunteun pour lequel il aurait créé par miracle la fontaine sacrée toujours visible près de l’église et saint Gwenaël aurait été remarqué par saint Guénolé dans les rues de Quimper, n'ayant encore que onze ans. L'ayant fait éduquer à l'abbaye de Landévennec, le disciple serait devenu son successeur.

Selon le Cartulaire de Landévennec, Corentin aurait eu pour successeur Guenuc et Allorus, ce dernier pouvant être le fondateur de la paroisse d'Ergué-Armel, à trois kilomètres de la cathédrale. La Vie latine de saint Méloir, donné comme petit-fils du comte de Cornouaille, Budic Meur, montre le meurtrier du saint emmené par l'oncle Rivod, commanditaire du meurtre, au sommet du mont Coci dans lequel il semble approprié de voir le Mont Frugy.

On trouve à Locmaria quelques traces d'un culte de saint Tudy, dit aussi saint Pabu (voir à ce propos l'équivalence avec Saint Tugdual) : la donation de l'évêque Binidic (un peu avant 1055) mentionne une pierre Maen Tudi et une fontaine de Pabu sur le minihi (territoire propre) de l'abbaye Sainte-Marie de Locmaria, près du mont Frugy, mentionné comme le Cnech Cuki[69]. Il a donc peut-être existé en ce lieu, avant l'abbaye Sainte-Marie, un monastère dédié à saint Tudy, ce dernier formant une triade avec saint Corentin et saint Guénolé, tant dans la Vie de saint Guénolé de Wrdisten que dans la Vie de saint Corentin (XIIe siècle). Autres preuves d'un lieu de prière ancien, la référence tardive à une chapelle Saint-Colomban (Irlandais du Ve siècle, auteur d'une règle monastique qui porte son nom) et le fait qu'un abbé, Gourki, est présent lors de la donation principale, donc avant la création de l'abbaye de femmes. Mais rien encore de probant n'a été découvert sur la Préhistoire du siège épiscopal, qui n'est pas donné comme d'origine insulaire comme d'autres en Bretagne[Note 11].

Les relations complexes entre les pouvoirs civils et religieux

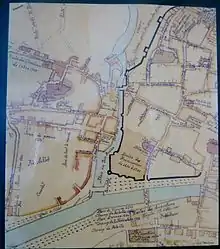

Le haut Moyen Âge montre, de façon plus certaine, autour de l'an 1000, une confusion du pouvoir comtal et épiscopal sous un certain Binidic, fils de Budic de Châteaulin. Cette situation contestable est dénouée par l'attribution du comté de Cornouaille à Alain Canhiart (ou Cainhart), fils de Binidic, et celle de l'évêché successivement à son frère Orscand puis au fisl de celui-ci, Binidic. Il en restera le fait que l'évêque gardera jusqu'en 1791 la possession de la ville fortifiée entre l'Odet, le Steïr et le Frout, le duc de Bretagne, successeur des comtes de Cornouaille, gardant le faubourg ouest connu sous le nom de la Terre-au-Duc.

Deux seigneuries se partagent l'essentiel du pouvoir économique (marchés, moulins, fours banaux, octrois, péages), celle de l'évêque en sa ville close de murailles entre l'Odet, le Steïr et le Frout et le prieuré bénédictin féminin de Locmaria qui contrôle les entrées et sorties maritimes, mais, dans ce qui reste, les possessions sont enchevêtrées et matières à d'innombrables querelles et procès.

En 1210, le duc est contraint de détruire la maison forte qu'il avait édifiée sur le fief de l'évêque et seul l'arbitrage du pape permettra la construction, au confluent, d'un petit château en 1453, dont fort peu de traces subsistent. Dans le même état d'esprit, les évêques s'opposent à la levée des impôts par l'État ducal qui s'affirme. Choisis dans l'entourage ducal, ils doivent accepter l'impôt, mais refusent pourtant garnison et atelier monétaire.

L'essor du bas Moyen Âge

En 1239, l'évêque Raynaud décide de reconstruire sur place la cathédrale romane mais, contrairement à ce qu'ont longtemps pensé les historiens, les travaux de la cathédrale gothique n'ont pas commencé avant les années 1280. Le chantier subit un arrêt prolongé aux XIVe et XVe siècles, années noires pour la Cornouaille (guerre de Succession de Bretagne, épidémies).

Pendant la guerre de Succession de Bretagne, l'évêque Geoffroy de Kermoysan prend le parti de Charles de Blois : Quimper est assiégé par Jean de Montfort. Geoffroy rassemble les habitants pour délibérer et la résolution unanime est prise d'ouvrir les portes au vainqueur. À la suite de la prise de position de l'évêque de Quimper en faveur de Jean de Montfort, Quimper est mis à sac par Charles de Blois. C'est vraisemblablement à cette période que l'ancien château de Kermoisan est démantelé.

Geoffroy de Kermoysan (Pommerit-Le-Vicomte 1310 - 1380) était entré dans l'ordre savant de Saint Benoît et devint abbé de la Couture (abbaye fondée fin VIe siècle au Mans par Saint Bernard), puis fut nommé évêque de Cornouaille (Quimper) en 1358 et de Dol (12 août 1369).

Il est présent sur un acte d'Avignon, de 1372, traitant de la fondation de la chapellenie du château de Pont-l'Abbé, en tant qu'évêque de Quimper, et il assiste en 1375 au parlement tenu à Paris pour fixer la majorité des rois à 14 ans.

La ville se développant, le duc de Bretagne, qui voit son pouvoir politique se renforcer et ne manque pas de l'exprimer par l'apposition de son blason sur les remparts et sur les églises, est amené à tenir compte des notables et à leur octroyer des privilèges pour favoriser l'économie locale et donc ses propres rentrées fiscales.

Le mouvement s'amorce par un acte de Jean IV en 1387, mais, si des réunions du « corps de ville » sont attestées dans l'une des chapelles[70] de la ville close, le Guéodet (d'un mot breton proche de « cité »), il n'a pas de traces de luttes pour ériger une « commune » en opposition avec l'autorité ducale ou épiscopale. Un procureur des bourgeois est nommé en vers 1430, mais ce n'est qu'en 1704 que la création d'un office de maire est décidée.

Quimper est une ville dont les notables, nobles, chanoines ou commerçants se font construire des « hostels » à pan de bois et aux façades savamment sculptées en bois et en pierre et les terres rurales proches sont parsemées des manoirs nobles dont certains sont des résidences d'été comme celui de Lanniron à Locmaria pour l'évêque.

La ville attire des ordres religieux qui s'installent dans et hors de la ville close, les Franciscains cordeliers étant mal acceptés et objets de saccages, malgré le renom de charité de Jean Discalceat, plus connu sous le nom de Santig du « le petit saint noir », mort en soignant les habitants de la peste en 1349.

En 1490 éclate une insurrection paysanne appelée « La commune de Cornouaille » et décrite par le chanoine Jean Moreau : des milliers de paysans mal armés assiègent la ville, mais sont repoussés et massacrés.

En 1494 et en 1495, la ville subit une épidémie de nature inconnue qui, selon le chanoine Moreau, emporte un tiers de la population et affecte nombre de soldats, lors du siège des troupes d'Henri IV.

Temps modernes

L'imprimerie n'est venue que vers 1525, mais son essor sera, comme partout, limité par la politique de contrôle absolu de Louis XIV qui ne fait autoriser qu'un imprimeur par ville placé sous la censure de l'évêque qui est son premier client. La maison la plus ancienne de Quimper, datée du début du XVe siècle, fut justement le siège de l'imprimerie diocésaine.

Quimper bénéficie de la réforme judiciaire de 1552 qui renforce son rôle en en faisant le siège d'un présidial dont le ressort coïncide grossièrement avec le territoire du futur département du Finistère, sauf Quimperlé subordonné à Vannes.

La période des guerres de Religion est plutôt agitée, car la ville, alliée de la Sainte-Ligue, se rend après avoir été assiégée en 1595 par l'armée royale commandée par le maréchal d'Aumont au nom d'Henri IV dont la conversion au catholicisme reste suspecte aux yeux de beaucoup.

En 1597, le soldat ligueur et brigand Guy Éder de La Fontenelle prend momentanément la ville :

« Il était environ 8 heures du matin le , quand les habitants de Quimper, dont plusieurs reposaient encore, furent soudain éveillés, ou attirés à leurs fenêtres, par un bruit insolite d'allées et venues, des pas précipités, le tocsin et les cris d'alarme poussés par les soldats de la garnison : l'ennemi, disait-on, était aux portes de la ville ! Et quel ennemi ? Le fameux La Fontenelle, ce bandit que, depuis si longtemps déjà, on avait appris à redouter et à fuir ! Chacun saute aux armes et tous de courir, qui aux portes, qui aux murailles, pour conjurer le terrible danger. (…) L'ennemi était arrivé près de la chapelle Saint-Sébastien, avait forcé l'entrée du faubourg et envahi la rue conduisant à Saint-Jean, gagnant bientôt la place Saint-Mathieu. (…)[71] »

La ville dut son salut au sieur de Kerollain, Jean Jegado, alors gouverneur de Concarneau et qui se trouvait venir à Quimper avec une petite troupe, et à une compagnie de 200 hommes commandés par le capitaine Magence et qui venaient de Scaër ou du Faouët. La Fontenelle et ses soldats quittèrent la ville « avec leur courte honte, ayant laissés, de leurs gens, plus de 40 morts et plus de deux fois autant de blessés » écrit le chanoine Moreau[72].

Le , vers 7 heures du matin, la flèche de la cathédrale fut touchée par la foudre, mais ce n'est que dans l'après-midi, qu'on vit apparaître de la fumée, puis des flammes. La foule, accourue en grand nombre, crut voir un horrible démon vert se trémoussant dans les flammes. Les chanoines du chapitre approchèrent les saintes reliques des flammes ; peine perdue, l'incendie poursuivit ses ravages, malgré l'emploi de 150 barriques d'eau et d'une cinquantaine de charretées de fumier et le diable continuait à évoluer en haut du clocher. Pour lutter contre ce fait de sorcellerie, les chanoines décidèrent alors de jeter dans le brasier un pain de seigle renfermant une hostie et d'asperger le feu d'eau bénite mélangée à du lait de femme. Tout aussitôt, le démon quitta les flammes et le feu s'éteignit, mais le clocher était totalement ruiné. La légende affirme que le pain de seigle contenant l'hostie fut retrouvé intact au milieu des cendres. Cette anecdote est connue sous le nom du « diable de Quimper-Corentin »[73].

Le grand séminaire est institué le par François de Coëtlogon à l'initiative du recteur de Plouguernével, Maurice Picot de Coëthal ; il est installé dans le manoir de Créacheuzen, agrandi à partir de 1678 par la construction de bâtiments supplémentaires et par la construction entre 1711 et 1737 de la chapelle du Saint-Esprit, de style classique[74]. Il a été transféré à Kerfeunteun en 1932.

Le XVIIIe siècle apporte à Quimper l'exploitation, qui durera peu, du charbon de la Terre-Noire à Penhars et surtout le développement de la faïencerie initiée dès 1708 par un entrepreneur provençal, Pierre Bousquet suivi du Rouennais Pierre Clément Caussy. Ne disposant pas de terre à faïence, ils l'importent soit de Fronsac (Bordeaux), soit de Rouen. Plus tard, l'argile gréseuse extraite à quelques kilomètres au Sud de Locmaria permettra de fabriquer du grès (à partir de 1775-80).

La Révolution sera bien accueillie, mais les excès de la Gauche montagnarde et hébertiste en 1793 susciteront des oppositions telles que les Chouans seront près de contrôler toute la campagne environnante en 1799.

Le « brûlis des Saints », le 11 et 12 décembre 1792, journées de pillage et de destruction des églises, marquera les esprits : la municipalité a laissé faire les extrémistes antireligieux avant de s'apercevoir que la Convention avait demandé d'éviter de tels excès.

La ville est fermement tenue en main par les adeptes du changement, alors même que, sous le Directoire, la Chouannerie est maîtresse, la nuit venue, de la campagne proche. En octobre 1800, l'évêque de Quimper, Yves Marie Audrein, est intercepté dans sa diligence dans une paroisse voisine, Kerfeunteun, et est assassiné par des chouans qui seront pris et exécutés quelque temps plus tard.

Le XIXe siècle

Le blocus continental mis en place par la Royal Navy en 1805 profite un temps au port de Quimper bien abrité au fond de sa ria et libre d'accès, car c'est surtout Brest qui est surveillée. Quelques corsaires font même un temps de Quimper leur port d'attache.

Au XIXe siècle, les fonctions administratives fuient Quimper, qui ne les réunira aux religieuses qu'à la fin du siècle, renforçant enfin le rôle de Quimper. L'augmentation lente de la population déborde peu à peu sur les communes voisines, car son territoire est exigu et les autres agglomérations très proches.

C'est aussi une ville garnison qui héberge le 118e régiment d'infanterie de ligne (dont le colonel Philippe Pétain fut au commandement en 1907 sous la Troisième République).

Auguste Romieu décrit ainsi la ville de Quimper en 1830 :

« Dans l'opinion des gens, Canton n'est guère moins éloigné de Paris que Quimper-Corentin. Or il y a du vrai dans cette croyance que j'ai partagée longtemps, quoiqu'à demi Bas-Breton. Je la partagerais encore tout entière si je n'eusse été envoyé dans ce pays, comme pour me convaincre par mes propres yeux que Quimper-Corentin est une ville raisonnablement garnie de gardes nationaux pleins de zèle, qu'on y compte une majorité de patriotes très éclairés, et que le Huron de Voltaire aurait peine à s'y reconnaître aujourd'hui »

— Auguste Romieu, Les effets de la Révolution de Juillet 1830[75].

Le 2 août 1858, l'empereur Napoléon III et sa femme l'impératrice Eugénie se rendirent à Quimper, la Bretagne étant massivement favorable au rétablissement de l'Empire. C'était la première fois que la ville accueillait un chef d'État français puisque la visite de Napoléon Ier en 1808 fut annulée. Pour l'occasion, un arc de triomphe fut dressé à l'entrée de la ville et son arrivée fut salué par 101 coups de canon. Au soir de sa visite, une grande fête fut organisée durant laquelle la Bretagne fut mise à l'honneur avec notamment des danses bretonnes. Le couple royal fut ravi de l'accueil et remercia la ville en finançant la construction d'un quai reliant la gare au centre-ville ainsi que le prolongement du chemin de halage[76] - [77].

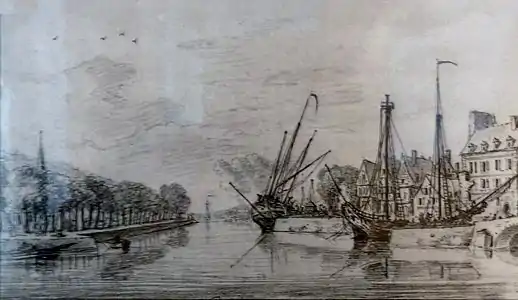

Le peintre pré-impressionniste Eugène Boudin revient plusieurs années de suite dans la région de Quimper au milieu des années 1850. Il est particulièrement attiré par la vie traditionnelle. Les costumes qu’il voit aux pardons de Notre-Dame-de-Kerdévot ou de Sainte-Anne-la-Palud, le faste des noces, l’animation des marchés et des foires sont pour lui une véritable révélation. Pour sa Vue du Port, il s'est placé au bord de l'Odet au "Cap Horn". Il y représente l'animation des quais, les bateaux et les flèches de la cathédrale qui viennent d'être érigées[78]. Pour son premier envoi au Salon en 1859, il choisit de traiter le pardon de Sainte-Anne-la-Palud (Le Havre, musée d'art moderne André Malraux)[79] :

L'Odet aux environs de Quimper, 1855-1858

Musée des Beaux-Arts de Quimper[80]._-_Pr%C3%A8s_de_Quimper_-_1995.39_-_Manchester_Art_Gallery.jpg.webp)

Près de Quimper

Manchester Art Gallery[81].

Noce à Quimper, 1857

musée des Beaux-Arts de Quimper[82].

Vue du port de Quimper, prise de l'aval, vers 1857

musée des Beaux-Arts de Quimper[83]..jpg.webp)

Le Pardon de Sainte-Anne-la-Palud,1858

Le Havre, musée d'Art moderne André-Malraux[84].

Vanneuses à Quimper, 1858-1862

Collection privée, Vente 2016[85].

L'arrivée du chemin de fer en 1863 prolongé ultérieurement jusqu'à Douarnenez et le développement du port pour l'exportation et l'importation de denrées agricoles augmente l'activité économique avec une accélération après 1880 du fait des progrès de la productivité agricole et d'une industrialisation réelle, quoique modérée, symbolisée par l'arrivée du gaz de houille produit et exploité par la compagnie Lebon qui installe des gazomètres sur le port.

Celui-ci reste actif malgré la limitation en profondeur et en largeur d'un chenal étroit et soumis aux marées. Le port exporte des poteaux de mine à destination du Pays de Galles tandis que le charbon, le sable et le vin sont parmi les importations emblématiques.

Les jours de grande marée, les lougres, puis les goélettes et les sloops, plus tard les vapeurs, s'alignent le long des quais, du quartier du Cap Horn à la cale Saint-Jean. L'amélioration des communications permet les débuts du tourisme qui entraîne le développement des hôtels et des entreprises de transport. Quimper attire, par le charme de son site fluvio-maritime et de ses vieux quartiers. C'est aussi une plaque tournante pour l'accès aux stations balnéaires dont le succès s'affirme (notamment Bénodet et les petits ports de pêche du Cap Sizun et du Pays Bigouden).

Un événement de taille se produit d'ailleurs le 11 septembre 1885, alors que trois trains spéciaux arrivant en gare de Quimper débarquent Buffalo Bill et les 800 hommes (dont « 100 braves Peaux Rouges », comme le dit l'affiche de l'époque) et les 500 chevaux du Wild West Show en tournée en Europe. La représentation qui attire « Des milliers et des milliers de spectateurs, venus de Quimper et des environs » a lieu au Champs de manœuvre : un terrain situé sur le Frugy, aujourd'hui complètement urbanisé[86].

Le début du XXe siècle

.jpg.webp)

Les industries agro-alimentaires deviennent pour longtemps un des piliers économiques (conserves de poisson, de légumes et de fruits, confitures). Le textile et la mécanique légère, ainsi que la production de faïence contribuent aussi à une expansion importante dans la première moitié du XXe siècle.

La Première Guerre mondiale

Quimper était alors une ville de garnison (le 118e régiment d'infanterie y était basé).

Lors de la Première Guerre mondiale, 556 Quimpérois sont tombés au front. La ville a fait édifier un mémorial dans l'escalier d'honneur de la mairie où sont exposées les peintures de Charles Godeby qui représentent des scènes de bataille[87].

La Seconde Guerre mondiale

La ville de Quimper fut prise par l'armée allemande le 19 juin 1940. Elle fut cinq jours plus tôt, le 14 juin 1940, la capitale de la France durant une journée comme ce fut le cas pour de nombreuses autres villes durant la Seconde Guerre mondiale[88].

Le , la gare de Quimper est mitraillée par des avions britanniques, l'usine à gaz est atteinte. Deux employés de la S.N.C.F. sont tués et deux autres blessés[89].

L'occupation allemande pèse sur une ville qui est le théâtre de hauts faits de la Résistance (première émission de radio clandestine vers la Grande-Bretagne, vol des dossiers du STO) et celle-ci sera assez forte pour harceler l'ennemi qui se retire à la nouvelle de l'arrivée des Alliés. Ainsi la ville fut libérée le après 1 509 jours d'occupation[90].

Quimper connut aussi des collaborateurs notoires, par exemple Yann Bricler, directeur des Biscuiteries de Locmaria, membre du Parti national breton, partisan d'une collaboration totale avec les Allemands, dénonça de nombreux résistants. Il fut assassiné par deux résistants du maquis FTP de Saint-Goazec à Locmaria le . Il était le cousin d'Olier Mordrel et un proche de Jean-Marie Perrot[91]. Roger Elophe[92], un étudiant en droit de Quimper issu d'une famille germanophile, fut interprète du SD d'abord à Quimper, puis à Saint-Brieuc[93]. Maurice Zeller[94], un collaborateur notoire qui sévit d'abord dans la région de Plouha et Saint-Quay-Portrieux, fut muté à l'Abwehrstelle de Quimper, exerçant aussi ses sinistres activités à Douarnenez, avant d'aller après le débarquement de Normandie pourchasser les résistants du maquis de Saint-Marcel[95].

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'installèrent au lycée Le Likès, et occupèrent l'école Saint-Charles qu'ils utilisèrent comme prison où fut notamment enfermé Joseph Salaün, le directeur du Likès, avant d'être déporté[96]. On estime entre 2 000 et 3 000 le nombre de prisonniers passés par la prison Saint-Charles entre octobre 1943 et août 1944, dont plusieurs dizaines furent fusillés, en particulier entre le 21 avril et le début du mois de mai 1944 dans les dunes du Poulguen à Penmarc'h[97] et le dix-sept hommes[98] dont 11 résistants du groupe Vengeance et deux déserteurs russes dans les dunes domaniales de Mousterlin en Fouesnant[99].

Le 21 février 1944, Jacques Stosskopf, ingénieur résistant et membre du réseau Alliance, est arrêté à Lorient alors qu'il habitait Quimper pour mettre sa famille à l'abri des bombardements.

Le camp de Lanniron

La ville abrita le camp de prisonniers de guerre de Lanniron « Frontstalag 135 » de 1940 à 1946[100]. Ce camp fut installé sur la rive gauche de l'Odet où des terrains privés furent réquisitionnés par les autorités militaires allemandes d'occupation. Au début du mois de novembre 1940, le château de Lanniron fut également réquisitionné et mis à disposition des officiers commandant le camp de prisonniers. À partir de la fin de l'année 1940 jusqu'en août 1944, le site sera le lieu de l'emprisonnement de Français. Selon un rapport de la Croix-Rouge française il y avait « 803 blancs, 6 592 hommes de couleur, 31 noirs, 320 annamites, soit un total de 7 746 hommes » en mai 1941. Dix soldats coloniaux décèderont dans le camp. Puis, à partir d'août 1944 jusqu'en juin 1946, le camp deviendra un camp de prisonniers pour les Allemands. On dénombra 39 décès allemands. Le camp de prisonniers fut fermé le 29 juin 1946 car les autorités militaires françaises levèrent la réquisition des terrains qui furent alors restitués à leur propriétaire. Aujourd'hui, aucune trace du camp n'est visible puisqu'il fut entièrement démoli[101].

L'après Seconde Guerre mondiale

En 1960, Ergué-Armel, Kerfeunteun et Penhars fusionnent avec Quimper pour former le « Grand Quimper ». La ville devient ainsi une véritable agglomération et porte mieux le rôle de la préfecture du Finistère. Ce regroupement permet également le développement des moyens de transport comme des routes, des rocades ou des ponts, ainsi que les liaisons rapides comme l'avion grâce à l'ouverture d'une ligne directe Quimper-Paris-Orly, du train par le TGV et par la voie express Brest-Nantes.

Si Brest est choisie en 1962 comme siège de l'Université de Bretagne occidentale (UBO), Quimper accueille finalement un IUT, un collège universitaire étendu en un pôle universitaire dépendant de l'UBO en 1998 et différentes formations supérieures, le tout concernant plus de 4 000 étudiants.

En 1968, le Stade de Penvillers est inauguré ainsi que le complexe autour du stade, dans le quartier de Kerfeunteun, il remplace le vieux Stade de Kerhuel construit en 1848 et qui accueille le Stade Quimpérois depuis 1920.

Le 2 février 1969, le Général de Gaulle prononce son dernier discours en tant que Président de la République française sur l'actuelle Place de la Résistance. Il annonce la tenue d'un référendum portant sur la régionalisation ainsi que le Plan routier breton visant à désenclaver la Bretagne par la création de voies express reliant les principales villes de la région entre elles.

Les halles de Quimper, dites Halles Saint-François, érigées entre 1843 et 1845 par l'architecte Joseph Bigot sont détruites par un incendie le . Les nouvelles halles sont inaugurées en 1979[102].

L'habitat collectif est implanté par planification nationale à Penhars et Ergué-Armel, tandis que les hauteurs se couvrent de milliers de pavillons aux murs blancs et aux toits d'ardoise sombres.

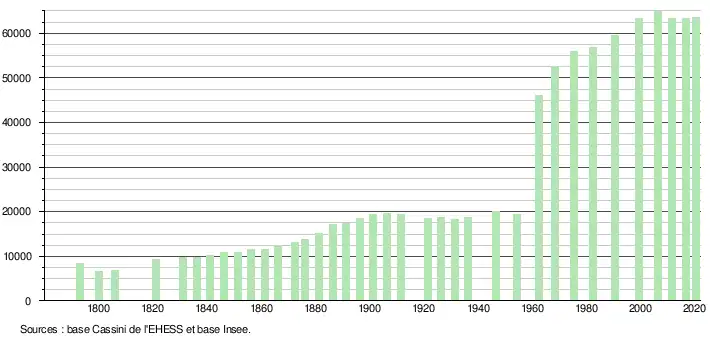

De moins de 44 000 habitants avant 1960, Quimper passe à 64 700 en 2006, loin des 120 000 projetés en 1970, mais continuant à accueillir quelques centaines de nouveaux habitants chaque année.

De grandes zones industrielles à l'Est et à l'Ouest s'ajoutent à la zone de l'Hippodrome.

Le 1er janvier 2000, Quimper Communauté s'est transformée en communauté d'agglomération, tout en conservant ses limites territoriales. À cette date elle regroupait 7 agglomérations, avant de s'élargir d'une 8e ville, Locronan, en 2011. Cette communauté d'agglomération fusionne au 1er janvier 2017 avec la Communauté de communes du Pays Glazik et la commune de Quéménéven. Elle compte désormais 14 communes qui réunissent plus de 100 000 habitants.

Lors de la crue du , due à plusieurs jours de pluies diluviennes coïncidant avec un fort coefficient de marée, l'Odet atteint 3,97 mètres dans le centre-ville de Quimper, entre la zone de l'hippodrome et Locmaria, le débit de l'eau atteignant 1 870 m³/seconde ; la place Terre-au-Duc se retrouve sous 2 mètres d'eau ; 200 personnes doivent être évacuées en urgence dans la nuit ; il fallut une semaine pour un retrait total des eaux. Une nouvelle inondation, certes moins grave, survint fin décembre-début janvier[103].

XXIe siècle

En 2001 a été achevé un programme de rénovation du pavage complet dans la zone semi-piétonne, confortant l'image de ville touristique, qui est toujours classée « Ville d'art et d'histoire ».

Le pôle agroalimentaire garde un socle d'activités solide à Kéradennec (centre Sud) et à Troyallac'h (sur la commune proche de Saint-Évarzec), malgré des baisses conjoncturelles et la construction immobilière reste florissante.

La zone d'activité de Créac'h-Gwenn accueille plus d'entreprises, certaines des activités de service de haute technologie, à Kerbabic, ainsi qu'une extension des installations universitaires. La création d'une base de loisirs nautiques sur l'Odet maritime et la municipalisation d'équipements sportifs privés en fait aussi un lieu de pratique sportive de loisir de masse.

L'équipe de basket-ball, l'UJAP Quimper, s'est hissée au niveau national, ainsi que celle de volley-ball.

La communauté d'agglomération de Quimper est desservie en haut et très haut débit par le réseau Hermineo. Plus de 90 km de fibre optique desservent les zones d'activités et services publics en très haut débit. Ce réseau assure également le dégroupage total des 11 centraux téléphoniques de l'agglomération. Enfin, le réseau Hermineo propose aux foyers situés en zones blanches une connexion haut débit WiMAX et satellite.

Le développement urbain s'effectue principalement au nord de l'agglomération (entre l'avenue de Ti Pont et le boulevard urbain NO), ainsi qu'à l'ouest. La politique d'urbanisation prévoit la création de plusieurs écoquartiers. Une politique de ralentissement des vitesses de circulation en ville est aussi mise en œuvre par la création de « zones 30 ». Le développement de bus en site propre, l'augmentation de fréquences de passages sur les lignes principales et la création de parkings de dissuasion visent à limiter la circulation dans le centre-ville.

Chronologie

| Année | Événement |

|---|---|

| v.885 | Première mention certaine d'un évêque à Quimper. |

| 1022 | Séparation des titres de comte et d'évêque (Alain Canhiart et son frère Orscant). |

| 1085 | Première mention de « Quempercorentin » dans un acte du comte (duc) Alain Fergent. |

| 1239 | Début des travaux de la cathédrale actuelle. |

| 1240 | Construction du couvent des Cordeliers entre le bas de la rue Kéréon et l'Odet. |

| 1344 | Prise de Quimper par Charles de Blois et massacre d'une partie de la population (Pierre Le Baud). |

| 1349 | Épidémie de peste. |

| 1364 | Siège et prise de Quimper par Jean IV de Montfort. |

| 1384 | Jean IV de Bretagne accorde des privilèges aux habitants de la ville close (exemption de droits féodaux et de taxes). |

| 1490 | Insurrection paysanne en Cornouaille, les révoltés prennent la ville qui est reprise par le roi Charles VIII en 1491. |

| 1510 | Construction de la remarquable partie ancienne du Palais de l'évêque « fou », Claude de Rohan. |

| 1594 | Siège de Quimper par le maréchal d'Aumont. |

| 1594-1595 | Épidémie d'une maladie inconnue qui aurait touché un tiers de la population estimée à 5 000 habitants. |

| 1620 | Création du collège des Jésuites. Incendie du clocher de la cathédrale Saint-Corentin. |

| 1669 | Fondation du premier séminaire. |

| 1675 | Révolte du Papier timbré. |

| 1704 | Création de l'office de maire de Quimper. |

| 1708 | Création par Bousquet de la première fabrique de faïence à Locmaria. |

| 1746 | Incendie qui dure douze jours dans le vieux centre (rue du Guéodet et rue Kéréon). |

| 1747 | Achèvement de la chapelle du collège des Jésuites après 80 ans de travaux. |

| 1790 | Quimper emporte de haute lutte face à Landerneau d'être le chef-lieu du nouveau département du Finistère. |

| 1792 | Le couvent des Cordeliers est vendu comme bien national. |

| 1793 | Le jour de la Saint-Corentin, sous la pression des antireligieux, la municipalité ordonne la destruction des objets du culte et des armoiries des églises et de la cathédrale devant laquelle est opéré le « brûlis des saints ». |

| 1800 | Assassinat par les Chouans de l'évêque Yves Marie Audrein, premier évêque constitutionnel de France. Premier préfet nommé par Napoléon Bonaparte. |

| 1838 | Fondation du Likès. |

| 1842 | Percement de la rue de Brest. |

| Inauguration de l'Hippodrome de Kerhuel | |

| 1843 | Construction des grandes halles couvertes à l'emplacement du cimetière de l'ancien du couvent des Cordeliers. |

| 1855 | Premier des très nombreux voyages d'Eugène Boudin à Quimper et aux alentours. |

| 1856 | Construction des flèches de la cathédrale. |

| 1858 | Réception de l'empereur Napoléon III qui annonce le financement du quai de Kerguélen et du jardin public. |

| 1863 | Arrivée du chemin de fer. |

| 1876 | Louis-Marie Hémon, premier député républicain. |

| 1904 | Inauguration du théâtre municipal (qui a pris le nom de Max Jacob en 1998). |

| 1905 | Grève générale des ouvriers pendant quatre jours. |

| 1909 | Inauguration de la préfecture. |

| 1911 | Transfert du Musée départemental breton dans l'ancien palais de l'évêque. |

| 1923 | Première fête des Reines de Cornouaille, devenue maintenant le Festival de Cornouaille. |

| 1927 | Les autonomistes bretons, alsaciens et corses signent la charte du Comité Central des Minorités Nationales de France au café de l'épée, provoquant la colère du président Poincaré. |

| 1933 | Construction de la maison Ty Kodak par Olier Mordrel dans le style « paquebot », courant de l'Art déco. |

| 1935 | Aérodrome ouvert à Pluguffan. |

| 1941 | Construction du camp de prisonniers 135[104]. |

| 1944 | Libération de la ville, les résistants armés forçant l'ennemi à se retirer plus vite. |

| 1948 | Création de Eostiged ar Stangala, le cercle celtique de Kerfeunteun. |

| 1949 | Création de la Kevrenn C’hlazig qui prend le nom de Bagad Kemper en 1965. |

| 1955 | Construction du pont de Cornouaille, le premier construit entre Quimper et la mer. |

| 1960 | Première visite officielle du général de Gaulle à Quimper. |

| Fusion des 4 communes pour former le Grand Quimper (avec Ergué-Armel, Kerfeunteun et Penhars). | |

| 1964 | L'aéroport de Quimper-Bretagne est ouvert aux lignes régulières de passagers vers Paris. |

| 1966 | Quimper devient une ville d'Art et d'Histoire. |

| 1968 | Inauguration du complexe sportif de Penvillers. |

| 1969 | Dernière apparition publique du général de Gaulle lors d'un discours sur la place de la Résistance. |

| Ouverture du « second boulevard » de long de l'Odet (boulevard Dupleix). | |

| Ouverture du premier hypermarché, route de Bénodet, dans le quartier de Créac'h-Gwenn. | |

| Ouverture de l'Institut universitaire de technologie de Quimper. | |

| 1973 | Mise en service de la Cité administrative à Ty-Nay. |

| 1974 | Construction du pont de Poulguinan sur l'Odet (rocade sud). |

| 1976 | Incendie des halles couvertes. |

| 1980 | Création de l'hôpital Laennec. |

| 1982 | Cession à la ville de la caserne La Tour d'Auvergne. |

| 1986 | Inauguration du Centre des Arts, de la Culture et de congrès, rue du Chapeau-Rouge. |

| 1987 | L'ouragan détruit la hêtraie du Frugy. |

| 1988 | Création de la Technopôle Quimper-Cornouaille. |

| 1989 | Ouverture de la zone commerciale de Gourvily. |

| 1992 | Création du groupe de rock Red Cardell. |

| 1993 | Création de Quimper Communauté (Ergué-Gabéric, Guengat, Plogonnec et Quimper). |

| 1994 | Inauguration de la Halle des Sports d'Ergué-Armel. |

| 1995 | Graves inondations à Quimper. |

| 1997 | Quimper Communauté s’élargit avec l’adhésion des communes de Plonéis, Pluguffan et Plomelin. |

| Inauguration du pôle universitaire Pierre-Jakez-Hélias à Créac'h-Gwenn. | |

| 1998 | Inauguration du Théâtre de Cornouaille. |

| 1999 | Création de l'Office de la langue bretonne- Ofis ar Brezhoneg sous la forme d'une association. |

| La tempête Martin s'abat sur la ville. | |

| 2005 | Quimper accueille la 42e Européade. |

| 2006 | Exposition au Quartier, en hommage à Jacques Villeglé, le célèbre artiste précurseur du pop art né à Quimper en 1926. |

| 2007 | Début des travaux d'installation de la fibre optique, projet Très Haut Débit Hermineo, dans les rues de Quimper. |

| 2008 | Après les entreprises, des offres commerciales d'opérateurs sont proposées aux particuliers en WiMAX. |

| Inauguration du Contournement Nord Ouest (CNO), boulevard urbain à quatre voies, permettant une meilleure desserte du Nord et de l'Ouest de l'agglomération. | |

| Inauguration de la Médiathèque des Ursulines. | |

| Achèvement de la restauration de la Cathédrale Saint-Corentin. | |

| 2009 | Création du nouveau magazine mensuel de Quimper Communauté, « Le Mag ». |

| 2011 | Quimper Communauté s'élargit avec l'adhésion de la commune de Locronan. |

| Ouverture de la galerie commerciale du Chapeau-Rouge (centre-ville). | |

| Aménagement et piétonisation de la place Terre-au-Duc et de ses alentours. | |

| 2012 | Ouverture de la salle de cinéma multiplex de la Providence. |

| Ouverture d'une Fnac de 2 000 m2 et de 21 nouvelles enseignes du centre commercial de Géant. | |

| Ouverture d'un nouvel ensemble commercial de 3 000 m2. | |

| Création de deux nouveaux magazines hebdomadaires « Côté Quimper » et « Sept jours à Quimper », ce dernier n'aura publié que durant une année. | |

| 2013 | Début du raccordement de chaque foyer à la Fibre Optique Hermineo (Quimper Communauté) en accompagnement de la démarche d'Orange sur le territoire. |

| Ouverture d'un nouveau pôle commercial de 14 magasins d'une surface totale de 13 000 m2 route du Loc'h. | |

| 2014 | En juin mise à disposition par l'opérateur historique de la Fibre Optique pour les habitants des quartiers d'Ergué-Armel et de Kerfeunteun. |

| 2015 | Ouverture du Novomax, le pôle artistique consacré aux musiques actuelles |

| Inauguration du « pôle culturel Max Jacob » | |

| Fin des rénovations du parc des expositions Quimper Cornouaille. | |

| 2016 | Création d'un pôle sportif à Créac'h-Gwen avec la création entre autres de plusieurs terrains synthétiques de rugby et de football. |

| Inauguration du nouveau pôle judiciaire. | |

| 2017 | Quimper devient le siège de la nouvelle communauté de communes Quimper Bretagne occidentale. |

| Ouverture du centre des congrès au Chapeau-Rouge. | |

| 2019 | Inauguration de la maison des associations d'Ergué-Armel. |

| 2021 | Inauguration de la Salle Dan-ar-Braz à Penvillers. |

Prévisions

| Année | Événement |

|---|---|

| 2022 | Ouverture du nouveau pôle santé qui regroupe la clinique Saint-Michel Sainte-Anne et la Polyclinique Sud. |

| 2023 | Rénovation du Théâtre Max Jacob. |

| 2024 | Destructions des halles Saint-François et reconstruction à un autre endroit. |

| Inauguration d'un pôle d'échanges multimodal à la gare SNCF. | |

| 2025 | Inauguration d'une nouvelle salle multifonction. |

| 2026 | Fin de la rénovation du Stade de Penvillers. |

Politique et administration

Quimper a absorbé une grande partie de son agglomération en 1959, en fusionnant avec trois communes voisines (Ergué-Armel, Kerfeunteun et Penhars)[105].

Rattachements administratifs et électoraux

La commune est le chef-lieu du département du Finistère et de son arrondissement de Quimper. Pour l'élection des députés, Quimper fait partie de la première circonscription du Finistère.

Elle était de 1793 à 1973 le chef-lieu d'un unique canton de Quimper, année où celui-ci est scindé entre les cantons de Quimper-1 et de Canton de Quimper-2. En 1985 intervient un nouveau découpage, et la ville est le chef-lieu des cantons de Quimper-1, de Quimper-2 et de Quimper-3[105]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, La ville est désormais le bureau centralisateur de deux cantons :

- Le canton de Quimper-1, formé d'une partie de Quimper ainsi que des communes de Quimper Communauté sauf Ergué-Gabéric

- Le canton de Quimper-2, formé d'une partie de Quimper et de la commune d'Ergué-Gabéric.

En 2016, la ville dispose de 4 commissariats de police, d'un hôtel de police ainsi qu'un tribunal d'instance, un tribunal de grande instance, un tribunal de commerce, un conseil des prud'hommes et un tribunal pour enfants[106].

Intercommunalité

Quimper était la ville principale de Quimper Communauté, une communauté de communes créée fin 1993 et qui s’est progressivement étendue à 8 communes. Elle s’est transformé en communauté d'agglomération le .

Dans le cadre des dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, qui prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum de 15 000 habitants, la petite communauté de communes du Pays Glazik, qui n’atteignait pas ce seuil démographique, fusionne avec Quimper communauté pour former, le , la communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale[107], dont la ville est le siège.

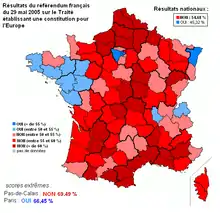

Tendances et résultats politiques

- Élections présidentielles

Candidats ayant obtenu plus de 4 % des suffrages exprimés :

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Quimper | National | Quimper | National | ||

| François Mitterrand | 38,89 % | 34,11 % | 59,64 % | 54,02 % | |

| Jacques Chirac | 18,37 % | 19,96 % | 40,36 % | 45,98 % | |

| Raymond Barre | 17,54 % | 16,54 % | |||

| Jean-Marie Le Pen | 9,65 % | 14,38 % | |||

| Antoine Waechter | 5,00 % | 3,78 % | |||

| Votants | 83,81 % | 81,35 % | 87,08 % | 84,06 % | |

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Quimper | National | Quimper | National | ||

| Lionel Jospin | 29,69 % | 23,30 % | 54,39 % | 47,36 % | |

| Jacques Chirac | 19,64 % | 20,84 % | 45,61 % | 52,64 % | |

| Édouard Balladur | 17,65 % | 18,58 % | |||

| Jean-Marie Le Pen | 8,83 % | 15,00 % | |||

| Robert Hue | 8,26 % | 8,64 % | |||

| Arlette Laguiller | 6,88 % | 5,30 % | |||

| Dominique Voynet | 5,44 % | 3,32 % | |||

| Votants | 82,03 % | 78,38 % | 83,05 % | 79,66 % | |

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Quimper | National | Quimper | National | ||

| Lionel Jospin | 19,95 % | 16,18 % | |||

| Jacques Chirac | 19,32 % | 19,88 % | 90,90 % | 82,21 % | |

| Jean-Marie Le Pen | 9,41 % | 16,86 % | 9,10 % | 17,79 % | |

| François Bayrou | 8,30 % | 6,84 % | |||

| Noël Mamère | 7,82 % | 5,25 % | |||

| Olivier Besancenot | 6,54 % | 4,25 % | |||

| Arlette Laguiller | 6,33 % | 5,72 % | |||

| Jean-Pierre Chevènement | 5,47 % | 5,33 % | |||

| Votants | 75,49 % | 71,60 % | 84,18 % | 79,71 % | |

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Quimper | National | Quimper | National | ||

| Ségolène Royal | 32,91 % | 25,87 % | 59,11 % | 46,94 % | |

| Nicolas Sarkozy | 24,16 % | 31,18 % | 40,89 % | 53,06 % | |

| François Bayrou | 23,89 % | 18,57 % | |||

| Jean-Marie Le Pen | 5,26 % | 10,44 % | |||

| Olivier Besancenot | 4,83 % | 4,08 % | |||

| Votants | 88,33 % | 83,77 % | 88,10 % | 83,97 % | |

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Quimper | National | Quimper | National | ||

| François Hollande | 37,05 % | 28,63 % | 63,48 % | 51,64 % | |

| Nicolas Sarkozy | 22,47 % | 27,18 % | 36,52 % | 48,36 % | |

| Jean-Luc Mélenchon | 12,05 % | 11,10 % | |||

| François Bayrou | 11,52 % | 9,13 % | |||

| Marine Le Pen | 9,22 % | 17,90 % | |||

| Votants | 83,43 % | 79,48 % | 84,59 % | 80,35 % | |

| Candidat | 1er tour | 2e tour | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Quimper | National | Quimper | National | ||

| Emmanuel Macron | 33,22 % | 24,01 % | 83,29 % | 66,10 % | |

| Jean-Luc Mélenchon | 20,23 % | 19,58 % | |||

| François Fillon | 16,52 % | 20,01 % | |||

| Benoît Hamon | 12,62 % | 6,36 % | |||

| Marine Le Pen | 10,32 % | 21,30 % | 16,71 % | 33,90 % | |

| Votants | 81,66 % | 77,77 % | 78,60 % | 74,56 % | |

- Élections législatives

Résultats des deuxièmes tours

- Élections législatives de 1997[114] : 51,00 % pour Bernard Poignant (PS), 49,00 % pour André Angot (RPR), 75,02 % de participation.

- Élections législatives de 2002[115] : 50,88 % pour Daniel Le Bigot (Europe Écologie Les Verts), 49,12 % pour Marcelle Ramonet (UMP), 69,94 % de participation.

- Élections législatives de 2007[116] : 56,69 % pour Jean-Jacques Urvoas (PS), 43,31 % pour Marcelle Ramonet (UMP), 67,01 % de participation.

- Élections législatives de 2012[117] : 67,02 % pour Jean-Jacques Urvoas (PS), 32,98 % pour Georges-Philippe Fontaine (UMP), 58,61 % de participation.

- Élections législatives de 2017[118] : 50,45 % pour Jean-Jacques Urvoas (PS), 49,55 % pour Annaïg Le Meur (LREM), 46,28 % de participation.

- Élections européennes

Résultats des deux meilleurs scores

- Élections européennes de 1999[119] : 29,94 % pour François Hollande (PS), 14,34 % pour Daniel Cohn-Bendit (Les Verts), 51,33 % de participation.

- Élections européennes de 2004[120] : 41,74 % pour Bernard Poignant (PS), 14,12 % pour Roselyne Bachelot (UMP), 49,64 % de participation.

- Élections européennes de 2009[121] : 23,10 % pour Christophe Béchu (UMP), 22,06 % pour Yannick Jadot (Europe Écologie), 44,49 % de participation.

- Élections européennes de 2014[122] : 19,89 % pour Isabelle Thomas (PS), 16,09 % pour Alain Cadec (UMP), 46,58 % de participaion.

- Élections régionales

Résultats des deux meilleurs scores

- Élections régionales de 2004[123] : 64,10 % pour Jean-Yves Le Drian (PS), 35,90 % pour Josselin de Rohan (UMP), 68,29 % de participation.

- Élections régionales de 2010[124] : 53,22 % pour Jean-Yves Le Drian (PS), 28,86 % pour Bernadette Malgorn (Divers droite), 53,46 % de participation.

- Élections régionales de 2015[125] : 58,15 % pour Jean-Yves Le Drian (PS), 28,41 % pour Marc Le Fur (LR) et 13,44 % pour Gilles Pennelle (FN), 55,99 % de participation.

- Élections départementales (ex-cantonales)

Depuis les élections législatives de 2008, tous les cantons de Quimper sont représentés par des élus socialistes.

Résultats des deuxièmes tours

- Élections cantonales de 2001 : 52,13 % pour Alain Gérard (UMP), 47,87 % pour Jean-Claude Joseph (PS), 62,7 % de participation.

- Élections cantonales de 2008[126] : 59,6 % pour Armelle Huruguen (PS), 40,5 % pour Marie-Christine Coustens (UMP), 63,56 % de participation.

- Élections départementales de 2015[127] : 55,36 % pour Armelle Huruguen et Stéphane Le Bourdon (PS), 44,64 % Catherine Biliec et Didier Lennon (UMP), 51,76 % de participation pour le canton Quimper 1; 51,55% pour Isabelle Assih et Jean-Marc Tanguy (PS), 48,45% pour Claire Levry-Gérard et Guillaume Menguy (UMP), 52,27% de participation pour le canton Quimper 2. Le total de la participation des deux cantons est de 52,02%.

- Élections municipales

Résultats des deuxièmes tours