Combrit

Combrit[1] [kɔ̃bʁit], également nommée localement Combrit Sainte-Marine, est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne en France. La commune fait historiquement partie du Pays Bigouden.

| Combrit | |

L'Abri du Marin à Sainte-Marine. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Bigouden Sud |

| Maire Mandat |

Christian Loussouarn 2020-2026 |

| Code postal | 29120 |

| Code commune | 29037 |

| Démographie | |

| Gentilé | Combritois |

| Population municipale |

4 236 hab. (2020 |

| Densité | 176 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 53′ 16″ nord, 4° 09′ 32″ ouest |

| Altitude | Min. 0 m Max. 62 m |

| Superficie | 24,13 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Unité urbaine | Pont-l'Abbé (banlieue) |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Plonéour-Lanvern |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | combrit-saintemarine.bzh |

Géographie

Localisation et description

Le bourg est situé à une certaine distance de la côte atlantique, sur un plateau vers une trentaine de mètres d'altitude ; c'est là une caractéristique commune à de nombreuses communes littorales bretonnes (par exemple à Ploaré, Esquibien, Plouhinec, Poullan, Plogoff, Beuzec-Conq, Nizon, etc.), les premiers émigrants bretons fixèrent le centre de leurs plous à l'intérieur des terres, probablement par crainte des pirates saxons[2].

Le finage de la commune de Combrit forme pour l'essentiel une presqu'île délimitée au nord-est par l'Anse de Combrit, à l'est par la rive droite de la ria de l'Odet, au sud par le littoral atlantique (de la pointe de Combrit, un cordon littoral va jusqu'à la plage du Teven en passant par la plage de Kermor, protégeant de la mer les anciens marais du Treustel, désormais asséchés), au sud-est par l'étang de Kermor et l'anse de Pouldon ; seule la partie nord-ouest de la commune échappe à cette situation péninsulaire et est séparée de Tréméoc par le ruisseau du Corrouc'h, qui se jette dans l'anse du Pouldon.

Les parties rurales de la commune sont caractérisées par un habitat dispersé en de nombreux hameaux et fermes isolées dont la toponymie indique que la moitié d'entre eux au moins remontent au haut Moyen Âge (tous ceux dont le préfixe est ker, lan ou trev (tref) ainsi que d'autres comme Cosquer, Gorréker, Goulether, etc.) ; mais l'écart principal est de loin celui du port de Sainte-Marine, aussi station balnéaire réputée.

Le bourg de Combrit est resté longtemps peu important ; Marius Sepet écrit en 1895 : « Le bourg se compose d'une dizaine de maisons à peine, car la population de Combrit, qui dépasse 2 000 habitants, est dispersée en hameaux ou en fermes isolées à travers les champs, les bois et les dunes de son vaste territoire »[3].

Les versants pentus de la rive droite de la ria de l'Odet sont restés en bonne partie boisés, formant la zone naturelle du bois de Roscouré[4] (anciennement bois du Cosquer), vaste de près de 86 ha et en bonne partie propriété depuis 1983 du Conservatoire du littoral, prolongée par d'autres bois le long de l'anse de Combrit. Cette dernière est ainsi décrite en 1930 :

« L'Odet n'est pas tout. À quelques encablures de l'estuaire, un grand bras se dessine à droite. C'est l'anse de Combrit qui s'étire sur plusieurs kilomètres. Et je vous garantis que l'anse de Combrit ne le cède en rien en pittoresque à la rivière [l'Odet], si même elle ne la dépasse pas sur ce point particulier. Les bois du Pérennou d'un côté, du Cosquer, de Keroullin de l'autre, lui forment une parure incomparable de vertes frondaisons dont la fraîcheur, sous le soleil brûlant de l'été, réjouit le promeneur solitaire[5]. »

Le recul de la dune (escalier emporté par la mer) en raison de l'érosion marine entre Sainte-Marine et l'Île-Tudy (mars 2014).

Le recul de la dune (escalier emporté par la mer) en raison de l'érosion marine entre Sainte-Marine et l'Île-Tudy (mars 2014). L'érosion de la dune du cordon littoral de la plage de Kermor 1.

L'érosion de la dune du cordon littoral de la plage de Kermor 1. L'érosion de la dune du cordon littoral de la plage de Kermor 2.

L'érosion de la dune du cordon littoral de la plage de Kermor 2. Le polder de Kermor-Treustel inondé (avril 2014).

Le polder de Kermor-Treustel inondé (avril 2014). Réfection par apport de sable de la dune du Treustel après l'érosion subie pendant l'hiver 2013-2014.

Réfection par apport de sable de la dune du Treustel après l'érosion subie pendant l'hiver 2013-2014. La confluence Odet-Anse de Combrit vue de Plomelin.

La confluence Odet-Anse de Combrit vue de Plomelin. L'anse de Reluet, anse annexe de l'anse de Combrit, à marée basse, vue du sentier pédestre du bois de Roscouré.

L'anse de Reluet, anse annexe de l'anse de Combrit, à marée basse, vue du sentier pédestre du bois de Roscouré. La fontaine du Stang dans le bois de Roscouré.

La fontaine du Stang dans le bois de Roscouré.

Relief et risques de submersion marine

La superficie de la commune est de 2 413 hectares ; son altitude varie entre 0 et 62 mètres[6], l'altitude la plus élevée étant à l'extrême nord de la commune.

Des risques de submersion marine existent, particulièrement au niveau des polders du Treustel et de Kermor ; ce fut le cas lors du raz-de-marée de février 1904 ; le journal Ouest-Éclair écrit alors :

« Les tas de goémons placés assez loin de la plage du Téven ont été démolis et le fumier dispersé et répandu sur les dunes, puis repris par la mer. Les vagues étaient si fortes qu'elles ont passé par-dessus les dunes et, après y avoir pratiqué de grandes voies d'eau, ont fait irruption dans les palues de Treusten et Kermoor (...) saccageant tout sur leur passage[7]. »

Des opérations de renforcement du cordon dunaire, qui protège les terrains gagnés sur la mer et environ 400 habitations, s'avèrent fréquemment nécessaire en raison de l'érosion marine qui fait reculer le trait de côte : par exemple des apports de sable et un reprofilage du cordon ont été effectués entre le Treustel et Kermor en 2016 ; l'opération a dû être renouvelée au Treustel à l'automne 2019[8] et plus de 600 oyats plantés en crête du cordon dunaire pour renforcer ce tronçon[9].

Le sous-sol de la commune est principalement composé de leucogranite (dit de Pont-l'Abbé) et de schiste.

Hydrographie

La commune est située à l'embouchure de l'Odet ; par ailleurs seuls de minuscules ruisseaux côtiers drainent la commune, le principal étant le ruisseau de Corroug'h à sa limite nord-est.

Voies de communication et transports

Longtemps isolée par la ria de l'Odet du Pays fouesnantais (seul le bac entre Sainte-Marine et Bénodet permettant de la franchir), Combrit a été désenclavée par la construction du pont de Cornouaille, mis en service en 1964 (RD 44, axe Pont-l'Abbé - Bénodet - Fouesnant - Concarneau) et celle de la voie express RD 785, dite « Transbigoudène » (ancienne route nationale 785), accessible grâce à l'échangeur de Ty Robin, qui mène à Quimper et au-delà à la RN 165 en direction de Brest ou Nantes. La RD 144 mène à l'Île-Tudy. Une route touristique, la RD 20, surnommée « La route des châteaux » permet d'accéder aux différents châteaux situés sur la rive droite de l'Odet, la plupart se trouvant sur le territoire de la commune de Plomelin.

Si Combrit n'est plus desservie par la voie ferrée depuis la fermeture de la ligne Quimper - Pont-l'Abbé fermée au service voyageurs dès 1950 et totalement en 1988, la localité est proche de l'aéroport de Quimper Cornouaille.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[10]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[11].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[12]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[14] complétée par des études régionales[15] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Plomelin-Inra », sur la commune de Plomelin, mise en service en 1982[16] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[17] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 11,9 °C et la hauteur de précipitations de 1 117,8 mm pour la période 1981-2010[18]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967 et à 10 km[19], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[20], à 11,8 °C pour 1981-2010[21], puis à 12 °C pour 1991-2020[22].

Urbanisme

Typologie

Combrit est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [23] - [24] - [25]. Elle appartient à l'unité urbaine de Pont-l'Abbé, une agglomération intra-départementale regroupant 4 communes[26] et 14 429 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[27] - [28].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[29] - [30].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[31]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[32] - [33].

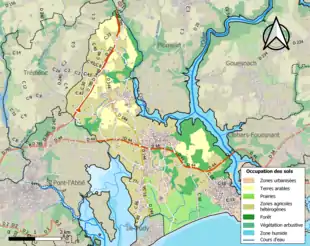

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 18,5 % | 446 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 14,5 % | 349 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 8,6 % | 207 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 36,4 % | 876 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 3,8 % | 91 |

| Forêts de feuillus | 13,5 % | 326 |

| Landes et broussailles | 2,7 % | 65 |

| Plages, dunes et sable | 0,4 % | 9 |

| Zones intertidales | 0,04 % | 1 |

| Lagunes littorales | 0,08 % | 2 |

| Estuaires | 0,5 % | 12 |

| Source : Corine Land Cover[34] | ||

Logement

En 2009, le nombre total de logements dans la commune était de 2 707, alors qu'il était de 2 251 en 1999[Insee 1].

Parmi ces logements, 50,7 % étaient des résidences principales, 40,1 % des résidences secondaires et 3,0 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 92,6 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 4,7 % des appartements[Insee 2].

La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 85,6 %, en hausse par rapport à 1999 (81,5 %). La part de logements HLM loués vides (logements sociaux) a diminué, passant de 3,8 % à 3,2 %[Insee 3].

Toponymie

Le nom Combrit serait apparenté au vieux mot français Combre, qui signifie « confluent » ou « pêcherie », et ferait allusion aux pêcheries de la rive droite de l'Odet, situées au Moguer et à Kerobistin[35], lui-même issu du gaulois plutôt que du breton. Mais d'autres hypothèses existent : René Couffon pense qu'il s'agit d'un anthroponyme, con signifiant « éminent » et brit « esprit » en vieux breton, ou encore le mot pourrait venir du mot combre (« confluent »)[36].

Le nom de la paroisse s'est écrit Combrit (en 1223 et en 1368), Combrictum (en 1284), Combric (vers 1330)[36].

En breton, la commune se nomme Kombrid.

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Cette commune abrite des vestiges néolithiques et gallo-romains. La présence de groupes de population est attestée sur le territoire de la commune depuis la Préhistoire. Les premières traces humaines recensées datent de l’époque néolithique, soit vers 4500 av. J.-C. Il s’agit de d’objets utilitaires (tessons de poteries et pièces de bronze retrouvés à Kerobistin et pointes de flèches à Bonèze) et de menhirs (au Treustel-Nevez, à Kerdousten et de Seiz Feuteun à Pen Menez).

À l’Âge du Bronze (vers 2000 av. J.-C.), l’usage de la métallurgie se développe. De cette époque, des armes en bronze ont été trouvées (poignards et haches trouvés à Quilien, Ti Robin, Toul Ar Sarpent en Menez Boutin et Ker Omnès). Des tumuli, sépultures de pierres recouvertes de terre ont également été découverts sur le territoire communal (à Quilien où l’on a retrouvé deux vases, deux haches et un polissoir[37] et à Ker Omnès où l’on a découvert une urne à cendres, deux perles de verre et une bague en bronze).

L’Âge du Fer, vers 300 av. J.-., est marqué par la présence des Celtes et des Armoricains dans la région. Ils nous ont laissé des traces de leur installation à travers des stèles, parfois sculptées (au Léoc, à Kerneac’h et à Kélen). Les traces gauloises et gallo-romaines[38] sont particulièrement nombreuses, notamment une villa romaine et un atelier de fabrication du garum à Kerobestin[39], un cimetière à Kergadec[40].

Moyen Âge

C'est une ancienne paroisse, probablement née au VIe siècle et faisant partie des paroisses de l'Armorique primitive, dont dépendaient les deux trèves de l'Île-Tudy et de Lambour. Elle pourrait avoir englobé aussi la paroisse voisine de Tréméoc[41]. Selon le mythe fondateur, sous le pontificat de saint Conogan, trois frères (ou amis ?), Tudy, Vennec et Tudual, auraient débarqué à Loctudy et se seraient répartis le territoire avoisinant en le jouant à la galoche : Tudy aurait obtenu l'Île-Tudy (incluant à l'époque Lambour et l'Île Chevalier), Vennec les alentours de la chapelle Saint-Vennec et Tudual le reste de Combrit. En fait, en 1022, le partage des biens des comtes de Cornouaille et de l'abbaye Saint-Tugdual, qui était située sur le mont Frugy à Quimper, attribue Combrit, ainsi que Loctudy, Plonivel, Treffiagat et Truorté-Nabat [une partie de Tréoultré] à abbas Tudy, l'abbé de Saint-Tudy, dénommé Eudon[42] (le monastère de Saint-Tudy, situé probablement à Loctudy (ou à l'Île-Tudy) dépendait de l'abbaye Saint-Gildas de Rhuys).

Selon Hervé Torchet, la toponymie indique la probabilité de l'existence d'une école à l'époque carolingienne à Ty-Scoul (skol en breton signifie « école »), d'une résidence aristocratique des évêques de Quimper au haut Moyen Âge dans la presqu'île du Haffond (une parcelle y est encore dénommée park an escop) et d'une ancienne résidence seigneuriale au Hellès (hen en breton signifie « ancien » et lez, « résidence seigneuriale ».

Selon le même auteur, la paroisse serait sans doute née à la Pointe de Combrit, où se serait trouvée la première église paroissiale, avant de transférer son centre au Penker vers 1300-1350[42]. Au Moyen Âge, cette paroisse est presque entièrement incluse dans la seigneurie devenue vers 1493 baronnie de Pont-l'Abbé, à l'exception notamment du moulin du Pouldon, qui resta toujours aux mains du duc de Bretagne (AD29 cote A84). Elle était l'une des cinq plus peuplées de Cornouaille lors du recensement connu sous le nom de Réformation des Fouages de 1426, avec environ 1 425 habitants, dont un peu plus de 1 000 dans les limites de l'actuelle commune de Combrit[43].

Selon Jean-Baptiste Ogée, en 1390, on y connaissait les maisons nobles de Coetdern, appartenant à Hervé de Kéraoul (Kerraoul), de Kergourlouen, qui appartenait à Jean de Kergourlouen, de Rofcavel, de Kerbrefton et de Quouet-Roferech (Coetroserch, de nos jours Corroac'h)[44]. Hervé Trochet compte neuf manoirs : Coetroserch (ou Corroac'h, possédé par la famille du Guermeur[45]), Kerraoul, Botenez (Bonèze), Penmorvan, Trémigou (Trémic), Keristou, Porz-Christ et Porz-Moro (ces trois derniers cités en Lambour), celui du roi Gradlon (dans l'Île Chevalier). Les seigneuries de Lescoulouarn (en Plonéour), de la Coudraie et de Lestrémec (en Tréméoc) possédaient des fiefs importants en Combrit. En 1395, sur les 137 feux fiscaux recensés dans la paroisse de Combrit, 30 sont dits « poissonniers », c'est-à-dire voués à la pêche côtière : le compte des fouages de cette année-là faisait de Combrit la deuxième paroisse de l'évêché de Cornouaille par le nombre de ses foyers fiscaux (137), après Crozon (192) ; en 1427, la paroisse de Combrit, dans ses limites d'alors (donc y compris l'Île-Tudy et Lambour) est une des cinq paroisses les plus peuplées du dit évêché. Cinq chapelles existaient alors dans la paroisse de Combrit : Saint-Vennec, Sainte-Marine (Saint-Moran), Saint-Vital (près du manoir du Corroac'h), Christ ( à Lambour) et Saint-Gildas (dans l'Île Chevalier)[42].

L'église de Combrit, ainsi que celles de ces deux trèves précitées, fut donnée en 1223 par l'évêque de Cornouaille Rainaud comme prébende au chapitre de chanoines de Quimper, et le resta jusqu'à la Révolution française[36]. L'église paroissiale actuelle date en partie du XIVe siècle, mais surtout des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et les seigneurs du Cosquer y revendiquaient le droit de prééminence, affirmant que l'église avait été construite sur le territoire des Kerraoul dont ils étaient les successeurs. L'église a conservé l'ancien enfeu des seigneurs de Kerraoul, armorié aux armes du Cosquer[36]. Jehan de Kerraaoul, ainsi que René de Lisivy[46], sont les deux chevaliers combritois cités lors de la montre générale de Cornouaille en 1481 ; Daniel de Kerraoul, revêtu de sa cotte d'armes, et son épouse Anne de Coetmeur, sont représentés sur la vitre maîtresse, qui date de 1519, de l'église Saint-Tugdual.

Un mémoire de 1709, basé sur un aveu de Pierre du Pont du et un autre aveu d'Hélène de Rohan[47] du établit que « les seigneurs du Pont étaient inféodés de temps immémorial envers le Roi du droit de pêcherie, sécherie et vaccantage (?) dans les paroisses de Loctudi, Plonivel, Treffiagat, Tréoultré et Combrit » ; les seigneurs de Pont-l'Abbé affermaient ces droits aux pêcheurs locaux moyennant la perception de droits : par exemple ils prélevaient sur la grève de l'Île Chevalier (qui faisait alors partie de la paroisse de Combrit) un « droit de quipage » sur chaque bateau pêchant et séchant, d'un montant de huit deniers, somme à payer en la ville du Pont [Pont-l'Abbé] le jour de l'Ascension. La paroisse de Combrit se libéra des redevances qui lui étaient imposées par un abonnement annuel de cent livres[48] - [49].

Dans les années 1410 et 1420, la découverte de bancs de merlus au large des côtes ouvrit une période de grande prospérité pour les pêcheurs locaux, qui n'hésitèrent pas à solliciter du pape en 1428 la dispense d'assister à la messe dominicale pendant la courte période annuelle de pêche au merlu d'avril à juin[50]. Les pêcheurs locaux pêchaient soit en barque, soit dans des pièges à poissons installés dans les nombreuses anses de la paroisse, qui étaient fermées avec des nasses emprisonnant les poissons à marée descendante.

Époque moderne

Combrit fait partie des nombreuses paroisses dont les habitants se plaignent des exactions subies entre 1592 et 1599 pendant les guerres de la Ligue et qui concernent alors tout l'évêché de Cornouaille[51].

L'église Saint-Tugdual de Combrit fut en Pays Bigouden le point de départ de la Révolte des Bonnets rouges le , les paroissiens s'en prenant au seigneur du Cosquer. Son église fut alors découronnée et ne retrouva son clocher qu'un siècle plus tard, grâce à Jean-François Euzenou de Kersalaun, l'un des meneurs de la résistance du Parlement de Bretagne sous le procureur général La Chalotais, contre le roi Louis XV. On a émis l'hypothèse que la prononciation en langue bretonne du nom de l'architecte de ce clocher, nommé Étienne Bigot[Note 6], serait à l'origine du mot bigouden.

La seigneurie du Cosquer

Cette seigneurie est originellement la "sergentise féodée" de la seigneurie de Pont-l'Abbé dans la paroisse. Son premier titulaire connu est Jacob du Cozkaer en 1427[43] - [52]. Elle est attestée lors de la montre de 1481 de l'évêché de Cornouaille où est présent « Jehan [de Kerraoul] du Cozquer, en brigandine et pertuisanne ». Ses armoiries sont "d'argent à six alias sept feuilles de houx d'azur"[53]. Une de ses branches cadettes a donné, en Artois, le duc de la Vieuville[54], surintendant des finances lors de la minorité de Louis XIII. La seigneurie du Cosquer tombe en quenouille vers 1520, passant aux mains de la famille de Kerlazrec, originaire de Tréguennec.

En 1596, pendant les troubles de la Guerre de la Ligue, Christophe d'Arradon[55], surnommé "Le baron de Camors", à la fois ligueur (il avait par exemple participé à la reprise de Blavet, alors tenue par les huguenots, le ) et brigand, après avoir dévasté les ports d'Audierne et de Pont-Croix, s'installe au château du Cosquer et, de là, opère des raids dans la région de l'embouchure de l'Odet, rançonnant les marchands de Pont-l'Abbé et l'Île-Tudy[56]. Les troupes fidèles au roi Henri IV finissent par le chasser de là. 106 paroisses de l'évêché de Cornouaille, dont la paroisse de Combrit et sa trève de l'Île-Tudy, adressent une requête au Roi en janvier 1599 pour demander une exonération d'impôts compte tenu des dommages qu'elles ont subis, ce qu'elles obtiennent (remise des impôts impayés jusqu'en 1604 et réduction de la dîme des deux-tiers pour les années 1604 à 1606[57].

En octobre 1625, Julienne de Kerlazrec, dame du Cosquer, épouse Alain Euzénou, fils de Louis Euzénou, seigneur de Kersalaün en Leuhan. Leurs enfants furent seigneurs à la fois de Kersalaün et du Cosquer : c'est le cas de leur fils Nicolas Euzénou, marié en février 1630 avec Claude Guégant de Querpiguet, puis de leur petit-fils Jean Euzénou, marié avec Anne-Corentine Le Lagadec. Leur arrière-petit-fils Jean-Joseph Euzénou, né vers 1687, seigneur de Kersalaün et du Cosquer, chevalier de l'Ordre de Saint-Louis, fut major général garde-côtes à Concarneau ; marié avec Marie de la Pierre, il est décédé le à Quimper, paroisse de Saint-Mathieu. Leur propre fils, Jean-François Euzénou, né au château du Cosquer le , fut pourvu le d'un office au Parlement de Bretagne; marié avec Catherine de la Pierre, il décéda au château du Cosquer le [58].

En 1668, Nicolas Euzénou[59], chevalier, capitaine garde-côte de Bénodet et de l'Île-Tudy, seigneur de Kersalaün et du Cosquer, demeurant au manoir du Cosquer, marié avec Claude Guégant de Querpiguet, demande, tant pour lui que pour ses héritiers dont René Euzenou, chevalier, seigneur de la Vieuville, son fils aîné à être reconnus comme « nobles, issus d'ancienne chevalerie et extraction noble », à être reconnu par le registre de réformation de la noblesse de Bretagne comme « noble et de vieille extraction chevaleresque », cette reconnaissance valant pour ses descendants[60]. C'est lui qui fut pendu le à une fenêtre de son château du Cosquer par des paysans révoltés lors de la révolte du papier timbré. Sauvé momentanément par un paysan de Combrit, Mathieu Mendez, il mourut le à Quimper des suites de ses blessures.

Son fils Jean-Joseph Euzénou, fut capitaine général de la milice garde-côtes de Concarneau, épousa Marie de la Pierre, et décéda à Quimper en 1773. Leur fils Jean-François Euzénou, né en 1714 au château du Cosquer, fut conseiller au Parlement de Bretagne à partir de 1739 et se maria en 1744 avec sa cousine Catherine de la Pierre ; il fut arrêté en 1766 comme complice de La Chalotais à la suite de la fronde parlementaire de 1763-1765, exilé au Mans et ne retrouva sa liberté qu'en 1775, année où il obtint l'érection en marquisat de ses seigneuries de Trévalot et Kervégant, situées dans la paroisse de Scaër. Il signa en 1788 la protestation de la noblesse de Bretagne contre la convocation des États généraux et fut emprisonné à Paris pendant la Terreur ; il mourut au château du Cosquer en 1810[61].

La révolte du papier timbré

Le , des paroissiens se révoltent dans l'église de Combrit. C'est le début de la révolte du papier timbré en Pays Bigouden. Les paysans de Combrit accrochèrent à l'une des fenêtres de son château du Cosquer le marquis de Kersalaün. « Après l'avoir laissé pour mort, les émeutiers mirent le domaine à sac. La nuit tombée, tandis que les pillards, terrassés par l'ivresse, ronflaient pèle-mêle sur les planchers, un serviteur, Mathis Mendez, se glissant jusqu'à la rive, déposait dans une barque le marquis respirant à peine. Mathias, à force de rames, remonta l'Odet jusqu'à Quimper où Kersalaün put recevoir, avant de mourir, les secours de la religion »[62].

Le duc de Chaulnes, alors gouverneur de la Bretagne, fit pendre 14 paysans de Combrit à un même chêne dans l'avenue seigneuriale du Cosquer et en envoya d'autres aux galères[63]. Madame de Sévigné écrivit à leur propos : « On commence à pendre. La penderie me paraît maintenant un rafraîchissement [sic]. J'ai une toute [sic] autre idée de la justice depuis que je suis en ce pays. (...). Je trouve tout fort bon pourvu qu'on ne m'empêche pas de me promener dans mes bois »[62].

En représailles, le duc de Chaulnes fit raser le clocher de l'église paroissiale de Combrit, ainsi que cinq autres clochers[64]. Toutefois, à la différence des autres églises décapitées du Pays Bigouden, dont les clochers sont restés rasés (« défense de les reconstruire jamais »), celui de l'église paroisse de Combrit fut reconstruit vers 1770 grâce à une permission royale, à la suite d'une requête des paroissiens de Combrit, appuyée par un petit-fils de Nicolas Euzenou.

Description de Combrit en 1778

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Combrit et l'Île-Tudy de fournir 21 hommes et de payer 137 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[65].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Combrit en 1778 : « Son territoire, environné de la mer, forme une presqu'île dont les terres sont très bonnes et bien cultivées par des femmes qui sont fort laborieuses, tandis que les hommes font leur occupation de la pêche ou de la navigation. Il est fâcheux que ce terrein [l'orthographe de l'époque a été respectée], si bon et si utilement employé, soit aussi couvert qu'il l'est par les sables de la mer et qu'il soit rempli de monticules dont le sol paraît de peu de valeur ». Selon lui, la paroisse de Combrit, y compris ses trèves de Lambour et de l'Île-Tudy, comptait alors 2 700 communiants[44].

Révolution française

En 1789, la paroisse de Combrit, qui possède alors 130 feux, envoie trois députés (René Cariou, René Le Gal, Yves Nicolas) à l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Quimper, chargée de désigner ensuite ses représentants aux États généraux de 1789[66].

Le décret de l'Assemblée nationale du précise que hors la ville, les paroisses du district de Quimper sont réduites à 18. Parmi elles, « Combrit, qui aura pour succursale l'Île-Tudy »[67]. Ce découpage ne fut que provisoire et non repris lors de la création des communes par le décret de la Convention nationale du 10 brumaire an II ().

Françoise-Pétronille Bochhen, née à Combrit, tricoteuse, couturière et commissionnaire, née le à Combrit, mais vivant à Morlaix, fut la première femme du département à être guillotinée à Brest le , pendant la Terreur[68], accusée d'avoir fait plusieurs voyages en Allemagne, à Guernesey et surtout à Londres, pour le compte des émigrés[69].

Combrit perd à cette époque la trève de Lambour, alors rattachée à Pont-l'Abbé, et l'ancienne trève de l'Île-Tudy, qui devient aussi en 1793 une commune indépendante[36].

Le Premier Empire et la Restauration

En raison du blocus continental, le , le maire de Combrit écrit : « L'ennemi [Anglais] a attaqué sept chasse-marées venant de Bordeaux à Quimper et bien chargés. Ils se sont défendus avec leurs canons et leurs pierriers. L'un d'eux a coulé pendant le combat »[70].

L'ordonnance du érige l'Île-Tudy en paroisse autonome, ne dépendant plus de Combrit[71].

Description de Combrit en 1843

Selon A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, Combrit en 1843, pour une superficie totale de 2 332 ha, possédait alors 888 ha de terres labourables, 144 ha de prés et pâtures, 115 ha de bois, 201 ha de canaux et marais, 903 ha de landes et incultes ; la commune possédait deux moulins à eau (les moulins du Pouldon et du Corrouac'h) et les auteurs précisent : « On parle le breton »[72].

Description du château du Cosquer au milieu du XIXe siècle

Édouard Vallin décrit ainsi le château du Cosquer au milieu du XIXe siècle :

« Voici déjà le château du Cosquer, avec ses tours, ses fossés, ses machicoulis et ses gargouilles bizarres, qui attestent un édifice de la fin du quinzième siècle ; mais, si toute médaille a un revers, un château a aussi deux façades qui ne se ressemblent pas toujours. Le château du Cosquer a été en effet reconstruit à une époque assez peu éloignée, et l'étrange variété de son ensemble serait capable de troubler le cerveau de quelque touriste sous l'empire de nos merveilleuses légendes bretonnes, et voyageant, à la nuit close, dans ces paisibles contrées[73]. »

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le château du Cosquer appartient à Charles Cousin-Montauban, comte de Palikao. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le château du Cosquer est la propriété de la comtesse Cousin-Montauban de Palikao, née de Gricourt, qui habite à Paris, rue du faubourg Saint-Honoré, mais y réside pendant la saison touristique[74].

Le mauvais état des routes

En 1861, la route reliant Pont-l'Abbé à Fouesnant est classée Chemin de grande communication (sauf le passage dans le bourg de Combrit, sanctionné car en trop mauvais état). Les communes de Pont-l'Abbé, Combrit, Perguet (Bénodet) et Fouesnant sont désignées pour pourvoir à son entretien[75].

Lors d'une longue discussion à propos du projet de création d'un nouveau bac charretier entre Bénodet et Sainte-Marine, le conseil général du Finistère évoque en 1872 le mauvais état de la route reliant Combrit à Pont-l'Abbé :

« La commune de Combrit est accidentée à certains endroits ; un vallon profond la sépare de la commune de Pont-l'Abbé. Pour passer d'une commune à l'autre, jadis il fallait traverser une chaussée étroite où la circulation était très difficile. Le chemin vicinal de Combrit traversait des terres humides, toujours détrempées en hiver. Pendant de longues années, il y avait nécessité de faire un long détour, d'emprunter le chemin du bourg [de Combrit] à Quimper, pour ensuite rejoindre la route départementale, c'est-à-dire d'effectuer un trajet de 12 kilomètres, quand aujourd'hui on n'a plus à faire que 7 ou 8 kilomètres. Le seul passage difficile se trouve aux abords de Sainte-Marine, et c'est pour faire cesser cette lacune qu'une subvention a été réclamée cette année [en 1872][76]. »

L'aménagement des marais entourant l'Anse du Pouldon

Les travaux de la digue Laënnec, au fond de l’Anse du Pouldon, commencèrent en mars 1825 et se terminèrent en mars 1826. La digue de pierre est longue de 77 mètres et a 5 m d’épaisseur ; elle est renforcée à sa base par un remblai de terre côté ouest. Cette digue a pour but de rendre hors eau, en y créant un polder, l’ancienne palue du Cosquer qui avait environ 25 ha de superficie : c’était un ancien marais maritime formé de vasières malodorantes, avec aussi des parties recouvertes d’ajoncs, d’oseraies et de bruyères. René-Théophile Laënnec était le propriétaire de la quasi-totalité des terres avoisinantes, en partie par héritage, en partie par acquisition. Un voisin, le docteur Bohan, contesta opiniâtrement en justice le droit de Laënnec d’aménager ainsi une partie du domaine public maritime et gagna finalement son procès, après plusieurs rebondissements, en novembre 1828, plus de deux ans après l’achèvement des travaux et le décès de Laënnec ; ses héritiers durent racheter les terrains aménagés[77].

La palue du Cosquer commença à être asséchée dès la fin du XVIIIe siècle quand Monsieur de Kersalaün, châtelain du Cosquer en Combrit, construisit la chaussée de Pont-Rouge, qui soustraiya à l’influence de la marée son quart oriental. En 1827, Jean-Julien Derrien, entrepreneur, acquit 300 ha de vasières et prés salés qui servaient de pâture pour le bétail des riverains et d’espace de séchage pour le goémon, mais renonça finalement à aménager cette zone qui fut revendue en 1851 au comte Gaston du Plessis de Grénédan, qui habitait le manoir de Kerascoët en Pluguffan, lequel construisit une digue de plus de 500 mètres de long allant de la Pointe du Haffont en Combrit à la partie nord du sillon de Combrit, afin de poldériser cette zone. Ces travaux furent contestés par la majeure partie des habitants de l’Île-Tudy, y compris son maire Jegou. Les travaux furent achevés en 1854, un an avant le décès de Gaston du Plessis de Grénédan, mais son fils, qui avait le même prénom, et un associé, Victor de Crésolles, poursuivirent l’aménagement, y créant plusieurs fermes (Le Treustel, Kermor, Beg an Fry) et un étang de 13 ha, qui permit la création de la "Société des Pêcheries de Kermor"[78] dont le duc de Morny devint l’un des principaux actionnaires ; cette société fut rachetée en 1869 par le baron Théodore Gudin, peintre de la marine et fondateur de la Société centrale de sauvetage des naufragés, associé à plusieurs autres personnes, dont Fortuné Halna du Fretay[79] et Eugène Le Goazre de Toulgoët[80], qui habitait le château de Malakoff en Sainte-Marine, qui fit aussi une tentative de pisciculture à Veilh Vor, au fond du port de Guilvinec-Léchiagat en 1865[81]. L’exploitation commença en 1871, certains compartiments étant consacrés à l’entrepôt des crustacés, homards et langoustes, d’autres à l’élevage de poissons de luxe comme des turbots et des bars, approvisionnés par les pêcheurs des ports voisins. Mais l’affaire se révéla guère rentable et fut revendue en 1888 à un ancien notaire de Pont-l’Abbé, Guillaume Le Diélou, lequel fut assassiné le à Pont-l’Abbé par un boulanger qui l’accusait de malversations[77].

En 1840, Hyacinthe le Bleis[82] achète à Édouard Le Normant des Varannes[83], châtelain de Kerazan, un terrain fermé par la digue de Pen-Glaouic, construite par ce dernier en 1835, afin d’y faire l’élevage des sangsues. Le même Hyacinthe Le Bleis eût en mai 1860 le projet d'endiguer les terrains entourant l'Île aux Rats et l'Île Queffen, mais y renonça en 1862[77].

Les pêcheries de Kermor

En 1871, le peintre Théodore Gudin, qui est aussi propriétaire des marais de Kermor, confie à Eugène de Toulgoët, un armateur de Loctudy, la direction de la « Société des pêcheries de Kermor » qui se lance dans la pisciculture[84] dans des bassins créés en arrière de la digue, mais l'expérience tourne court[85]. Selon une proposition de vente datant de 1900, les Pêcheries de Kermor, implantées sur le territoire de Combrit, mais situées à seulement 600 mètres du bourg de l'Île-Tudy, étaient constituées de trois bassins murés, dont un à crustacés, d'une superficie de 500 m2, de quatre grands réservoirs, dont un d'eau douce et la superficie totale des pêcheries, alimentées par une prise d'eau dans l'Anse du Pouldon, était de 60 hectares. Cette proposition de vente indique aussi que ces pêcheries sont protégées par une digue de 500 mètres de long, dont 398 mètres ont été refaits en 1897, que « la main-d'œuvre est à bas prix dans le pays » et inclut deux métairies, celle de Pendiry (59 hectares) et celle de Beg-ar-Fritz (35 hectares) « bordée d'une grande plage de beau sable blanc de plusieurs kilomètres ; on pourrait, comme spéculation, vendre des terrains pour construire des villas »[86].

La mise en service de la voie ferrée allant de Quimper à Pont-l'Abbé

Le , grâce à la mise en service de la voie ferrée allant de Quimper à Pont-l'Abbé, ouvre la gare de Combrit-Tréméoc[87].

Combrit connaît un essor économique important, grâce à l’amendement des terres par le maërl de l'archipel des Glénan. La mécanisation voit l’implantation de nombreuses conserveries approvisionnées en céréales, pommes de terre, petits pois et haricots par les paysans de Combrit et des communes voisines. Le train permet, à partir de la gare de Combrit-Tréméoc, les expéditions de ces denrées vers le reste de la France. Cette gare permet aussi l'accès aux stations balnéaires de Sainte-Marine et de l'Île-Tudy[88].

Les costumes traditionnels des Combritois

Le costume de fête des habitants de Combrit est ainsi décrit en 1888 par Albert Racinet : « Veste et gilet de drap, passementés sur les bords ; large pantalon de laine. Chaussures : sabots à bouts noircis. Chapeau de feutre de moyenne dimension, avec ruban noir »[89].

Le costume des Combritoises à la sortie de la messe est ainsi décrit en 1897 :« Ici, les riches costumes de la Bretagne existent heureusement toujours : les femmes portent deux ou trois jupons de différentes longueurs garnis de jaune, et comme coiffure de charmants petits bonnets parsemés de paillettes d'argent et ornés de rubans roses ou bleus. Par un beau soleil de printemps, c'est un coup d'œil ravissant »[90].

Une complainte rapportée par Auguste Brizeux disait (en breton) :

Tête-de-sardine, ceux de Concarneau

Tête-de-saumon, ceux de Châteaulin

Tête-de-merlus, ceux de Combrit[91].

Les écoles de Combrit

Dès le Second Empire, deux écoles existent à Combrit, l'école privée Saint-Joseph pour les garçons et une école privée pour les filles, propriété de la comtesse de Guerdavid et gérée par les Sœurs du Saint-Esprit[88]. Les enfants de la commune se rendaient à pied à l'école, distante pour certains de 7 kilomètres, parfois en marchant pieds nus pour ne pas abîmer leurs sabots. En 1905, la municipalité de Combrit refuse, en dépit des injonctions du Préfet du Finistère, de voter les crédits nécessaires afin de construire une école publique de filles destinée à remplacer l'école privée en passe d'être laïcisée en vertu de la loi sur les congrégations ; il faut le vote d'une loi pour permettre à l'État d'inscrire d'office la dépense[92]. Vers 1910, on notait un fort taux d'absentéisme chez les filles, dû au travail de la dentelle qui les retenait à la maison pour rapporter de l'argent au foyer. Pour beaucoup d'enfants, l'école est la première occasion d'entendre du français. Il fallut attendre 1922 pour voir ouvrir, à Sainte-Marine, une école publique, sous l'impulsion du maire Isidore Béchennec, que les pressions de l'évêque de Quimper obligèrent à démissionner peu après[93].

Élèves (bigoudènes) de l'école privée de filles de Combrit au début du XXe siècle (photographie de Jacques de Thézac).

Élèves (bigoudènes) de l'école privée de filles de Combrit au début du XXe siècle (photographie de Jacques de Thézac). Combrit : classe des filles à l'école congréganiste à la fin du XIXe siècle (photographie de Jacques de Thézac).

Combrit : classe des filles à l'école congréganiste à la fin du XIXe siècle (photographie de Jacques de Thézac). Chahut d'écoliers dans la cour de l'école privée de garçons du bourg de Combrit (début XXe siècle).

Chahut d'écoliers dans la cour de l'école privée de garçons du bourg de Combrit (début XXe siècle).

Une guérison miraculeuse à Combrit

En 1891 Guillaume Grall, un cultivateur d'Elliant, perdit l'usage de son deuxième œil. Son frère l'emmène au pardon de Notre-Dame-de-La-Clarté à Combrit où il baigne ses yeux malades dans la fontaine réputée miraculeuse. Lors du chemin de retour il aurait retrouvé la vue, mais redevint aveugle car il ne tint pas sa promesse de vendre sa jument blanche. Il refit l'année suivante le pèlerinage, vendit sa jument et donna l'argent aux pauvres et retrouva la vue ! Pauline de La Jarrige a réalisé en 1943 un grand vitrail qui se trouve derrière le maître-autel de la chapelle et qui retrace cette histoire extraordinaire[94].

La Belle Époque

En mai 1903, en vertu de la loi sur les congrégations, les Frères de l'instruction chrétienne durent fermer leur école de Combrit[95], mais ils purent la rouvrir en 1906.

Le , le vapeur Glaneuse, qui se rendait de Brest à Quimper avec un chargement de phosphates, s'échoua dans l'anse de Combrit[96].

En 1907, une bagarre illustre la rivalité traditionnelle, de type clanique, entre Combrit et Tréméoc et les problèmes de l'alcoolisme : le , à la foire de Pont-l'Abbé, « des garçons de Combrit, surexcités par l'alcool, attendirent ceux de Tréméoc sur la route pour les empêcher de passer. Une bagarre éclata et les garçons de Combrit sortirent leurs couteaux, frappèrent leurs adversaires ». La bagarre fit deux morts parmi les jeunes de Tréméoc. Un jeune homme de Combrit fut condamné à deux ans de prison et trois autres à un an avec sursis[97].

Le , le Sénat accepte que la commune de Combrit perçoive pendant trente ans une imposition extraordinaire pour rembourser l'emprunt de 20 208,47 francs contracté pour financer la construction du groupe scolaire du hameau de Sainte-Marine[98].

L'église paroissiale Saint-Tugdual et le calvaire vers 1920 (carte postale collection Villard).

L'église paroissiale Saint-Tugdual et le calvaire vers 1920 (carte postale collection Villard). Procession de la Fête-Dieu à Combrit vers 1920 (photographie de Jacques de Thézac).

Procession de la Fête-Dieu à Combrit vers 1920 (photographie de Jacques de Thézac). Premiers communiants devant l'église Saint-Tugdual en 1921 ou 1922 (photographie de Jacques de Thézac).

Premiers communiants devant l'église Saint-Tugdual en 1921 ou 1922 (photographie de Jacques de Thézac). Le manoir de Kerobestin au début du XXe siècle.

Le manoir de Kerobestin au début du XXe siècle. Le château du Cosquer vers 1920.

Le château du Cosquer vers 1920.

L'histoire du cheval blanc et les traditions à la chapelle de la Clarté à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle

Un vitrail de Pauline Lajarrige à la chapelle Notre-Dame de la Clarté illustre l'histoire du cheval blanc : un paysan d'Elliant, Guillaume Grall, né le à Keréven en Elliant, déjà borgne, perdit son deuxième œil en 1891. Il fut conduit en char à bancs au pardon de Notre-Dame de la Clarté. L'eau bénie de la fontaine rendit la vue au paysan... qui oublia ensuite de tenir sa promesse : vendre sa jument préférée et donner l'argent aux pauvres. Il redevint aveugle. L'année suivante, Guillaume Grall retourna au pardon et le miracle se reproduisit. Cette fois-ci, il tint parole[99].

« La Clarté ! Lieu touchant de pèlerinage d'où montent vers le Ciel les ferventes prières de ceux que menace la cécité ; d'où s'élèvent les poignantes supplications de ceux qui, privés de la vue, veulent voir à nouveau. La Clarté ! On y rencontre aussi les filles à marier, jeunes ou vieilles, belles ou laides ; les chastes et naïves mœurs de la Bretagne bretonnante ne sauraient être offusquées de cette foire à l'épousaille[100]. »

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Combrit porte les noms de 135 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Parmi eux, huit soldats (Hervé Campion, Martin Cariou, Joseph Durand, Yves L'Helgouarc'h, Jean Le Corre, Pierre Le Mut, Jean Pellae, Corentin Poullélaouen) sont morts sur le front belge en 1914 dans les combats de Maissin (Belgique) et de Rossignol ; trois marins (Louis Le Sevignon[101]) ; un soldat (Étienne Diquélou) est mort en Serbie dans le cadre de l'Expédition de Salonique ; un (Jean Blanchard) est mort de maladie à Casablanca (Maroc) ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français : parmi eux, François Garin[102] a été décoré de la Médaille militaire[103].

Trois soldats originaires de Combrit sont morts pour la France après la Première Guerre mondiale, un (H.P. Daniel) en 1919, un (François Carrec) en 1923, un autre (Pierre Cariou) en 1924, dans des circonstances non précisées.

L'Entre-deux-guerres

Début janvier 1920, le canot de pêche Jeanne d'Arc sombre dans l'anse de Combrit ; ses trois hommes d'équipage sont noyés[104]. En 1925, Fernand Chauvel, chirurgien, ancien élève du Docteur Émile Roux à l'institut Pasteur et du Professeur Félix Terrier, fut élu maire de Combrit. Il était également président de l'association des médecins du Finistère, président de l'œuvre Grancher du Finistère, président du Yacht-Club de l'Odet, officier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre 1914-1918 et membre de l'Académie Nationale de Chirurgie. En 1935, le maître vitrail de l'église est réalisé sur des cartons et selon les directives de Pauline Lajarrige, fille du peintre Lucien Simon. Il représente les étapes de la Passion du Christ.

- La persistance de la concentration de la propriété foncière

À Combrit, entre les deux guerres mondiales, trois propriétaires (la marquise de Mortemart, le docteur Fernand Chauvel et Jacques Queinnec, notaire à Pont-l'Abbé et sénateur), possèdent les trois-quarts des terres, la marquise de Mortemart ayant à elle seule de 30 à 40 fermes[105].

Louis de Penfentenyo de Kervéréguin, saint-cyrien de la promotion du chevalier Bayard (1923-1925), est mort pour la France en 1933 au Maroc.

Henri Guinier : La fontaine miraculeuse, pardon des aveugles, chapelle de La Clarté à Combrit dans le Pays Bigouden (1914, Musée départemental breton).

Henri Guinier : La fontaine miraculeuse, pardon des aveugles, chapelle de La Clarté à Combrit dans le Pays Bigouden (1914, Musée départemental breton)..JPG.webp) Maurice Denis : Le pardon de Notre-Dame de la Clarté (1926, manoir de Kerazan, fondation Astor).

Maurice Denis : Le pardon de Notre-Dame de la Clarté (1926, manoir de Kerazan, fondation Astor).

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Combrit porte les noms de 25 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale : parmi elles, François de Penfentenyo de Kervéréguin[106] chevalier de la Légion d'Honneur et Croix de Guerre avec palme, est décédé le à Blaregnies (Belgique) ; Félix Le Bleis, soldat du 25e régiment d'infanterie, est décédé le , Hervé Morvan, du 25e régiment d'artillerie, le et Félix Diquélou, du 47e régiment d'infanterie, le , tous trois pendant la Débâcle[107] ; Louis Adam, matelot chauffeur à bord du Mogador, est décédé lors de la bataille de Mers el-Kébir ; Jean Canevet et Pierre Tanniou sont des marins disparus en mer ; Corentin Castric[108] est décédé au Maroc (il a été décoré à titre posthume de la Médaille militaire et de la Croix de guerre) ; Louis Garin[109] est mort en déportation le à Friedberg en Allemagne[110] ; Jean Gerbet, soldat du 137e régiment d'infanterie le et René Castric sont décédés en captivité en Allemagne[111].

Deux aviateurs anglais, Richard Rigby et Walter Tonge, tués lors de la perte en mer de leur avion Mosquito abattu par la flak allemande au large de Bénodet le , sont inhumés dans le cimetière de Combrit[112].

Parmi les résistants originaires de Combrit, Robert Diquélou[113] a une rue à son nom à Sainte-Marine.

L'après-Seconde Guerre mondiale

Alain de Penfentenyo de Kervéréguin[114] et Jean Le Nir[115] sont morts pour la France pendant la guerre d'Indochine[110].

Les salaisons Jaouen, créées en 1925 dans un atelier installé face à l'église, déménagées au lieu-dit « Bonèze » après la Seconde Guerre mondiale, employèrent jusqu'à une centaine de personnes vers 1968, mais fermèrent en 1983.

Politique et administration

Administration municipale

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 2 500 et 3 499, le nombre de membres du conseil municipal est de 23[116].

Liste des maires

Jumelages

Population et société

Démographie

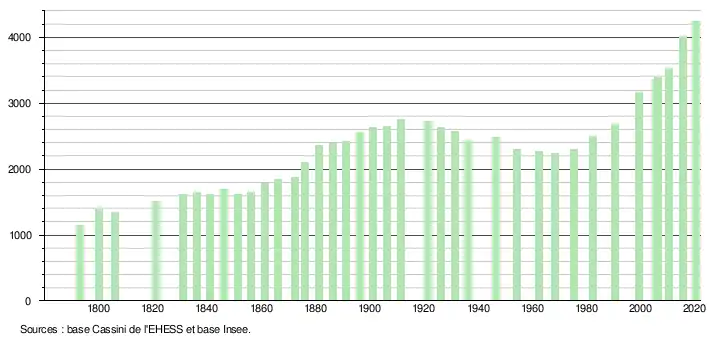

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[141]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[142].

En 2020, la commune comptait 4 236 habitants[Note 8], en augmentation de 8,12 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Commentaire : La population de Combrit a été multipliée par 3,3 en un peu plus de deux siècles (entre 1793 et 2013), mais cette augmentation n'a pas été constante : un premier pic démographique est atteint en 1911 avec 2 760 habitants (la population a été multipliée par 2,4 entre 1793 et 1911) ; un déclin démographique persiste pendant une cinquantaine d'années entre 1911 et 1968, année où la population n'est plus que de 2 233 habitants, la commune ayant perdu 527 habitants en 57 ans, en raison de l'exode rural ; par contre depuis 1968, l'augmentation de la population est constante, la commune gagnant 1593 habitants en 45 ans et le rythme d'augmentation va en s'accélérant, l'attractivité de la commune croissant en raison de sa situation littorale et de sa proximité de l'agglomération quimpéroise.

La population communale augmente en raison d'une immigration nette notable : depuis 1968, le solde migratoire est constamment positif, compris selon les intervalles intercensitaires entre + 1 % et + 2,1 % l'an ( + 1,9 % l'an entre 2007 et 2012) ; par contre le solde naturel est constamment négatif ces dernières décennies, compris entre - 0,2 % et - 0,8 % l'an selon les années ( - 0,3 % l'an entre 2007 et 2012). Entre 2007 et 2014 inclus, le nombre total des décès a été de 367 alors que celui des naissances n'a été que de 263 ; entre 2007 et 2012, le taux de natalité a été en moyenne de 9,3 pour mille et le taux de mortalité de 12,4 pour mille, le taux d'accroissement naturel étant donc négatif ( - 3,1 pour mille)[145].

Le nombre des résidences principales (1 475 en 2007, 1 671 en 2012) va croissant, en raison de la construction de plusieurs lotissements ces dernières décennies à la périphérie du bourg et de Sainte-Marine, mais celui des résidences secondaires augmente encore plus vite (956 en 2007, 1 193 en 2012 ; elles forment en 2012 plus de 40 % du parc immobilier total constitué à plus de 92 % de maisons individuelles) en raison de son attractivité balnéaire, qui entraîne aussi, en raison de l'afflux de retraités, un certain vieillissement de la population : en 2012 les 65 ans et plus représentaient 24,8 % de la population totale alors que les 0 à 19 ans n'en représentaient que 16,3 %[145].

En 2012, il ne subsistait que quatre agriculteurs exploitants dans la commune (24 en 2007) ; les migrants pendulaires sont nombreux : 47, 6 % des actifs combritois en 2012 travaillaient à l'extérieur de la commune, principalement à Quimper ; la commune est donc partiellement une ville-dortoir.

Entre 2011 et 2016 Combrit est la commune la plus dynamique démographiquement du Pays Bigouden, passant de 3 620 habitants en 2011 à 4 048 habitants en 2016[146].

Manifestations culturelles et festivités

Le bagad et le cercle celtique de Combrit sont régulièrement primés au Festival interceltique de Lorient et dans d'autres manifestations culturelles.

Sports

Combrit est l'un des sites où se pratique la galoche bigoudène.

Cultes

Outre l'église paroissiale, placée sous l'invocation de saint Tugdual, la paroisse compte deux chapelles actives, l'une dédiée à sainte Marine, l'autre à Notre Dame de la Clarté.

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 32 220 €, ce qui plaçait Combrit au 10 371e rang parmi les 31 525 communes de plus de 39 ménages en métropole[147].

Emploi

En 2009, la population âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 2 055 personnes, parmi lesquelles on comptait 69,2 % d'actifs dont 63,6 % ayant un emploi et 5,6 % de chômeurs[Insee 4].

On comptait 738 emplois dans la zone d'emploi, contre 594 en 1999. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la zone d'emploi étant de 1 312, l'indicateur de concentration d'emploi[Note 9] est de 56,3 %, ce qui signifie que la zone d'emploi n'offre qu'un peu plus d'un emploi emplois pour deux habitants actifs[Insee 5].

Entreprises et commerces

Au 31 décembre 2010, Combrit comptait 300 établissements : 28 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, 16 dans l'industrie, 43 dans la construction, 167 dans le commerce-transports-services divers et 46 étaient relatifs au secteur administratif[Insee 6].

En 2011, 23 entreprises ont été créées à Combrit[Insee 7], dont 12 par des autoentrepreneurs[Insee 8].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments remarquables

La commune compte deux monuments répertoriés à l'inventaire des monuments historiques[148] et aucun lieu ou monument répertorié à l'inventaire général du patrimoine culturel[149] :

- l'abri du marin, construit en 1904, inscrit depuis le 1er octobre 2007[150] ;

- la stèle protohistorique, inscrite depuis le 14 juin 1973[151].

Par ailleurs, elle compte deux objets répertoriés à l'inventaire des monuments historiques[152] et aucun objet répertorié à l'inventaire général du patrimoine culturel[153] :

Autres lieux et monuments

On peut citer également :

- le phare de Sainte-Marine ;

- la Pointe de Combrit et son corps de garde pour 8 hommes (maison Ti Napoléon), ancien casernement d'une batterie côtière datant du XVIIIe siècle[156] ;

- le fort de Combrit (situé près de la Pointe de Combrit, à Sainte-Marine), construit en 1861-1862 est le réduit d'une batterie, opérationnelle pendant une trentaine d'années. Ce corps de garde crénelé modèle 1846 prévu pour accueillir 60 homes, fut occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1990, il a été acheté par la commune de Combrit, qui l'a restauré et il sert désormais de lieu pour des expositions temporaires[157] ;

La Pointe de Combrit vue depuis Bénodet.

La Pointe de Combrit vue depuis Bénodet. Le poste de garde (datant du XVIIIe siècle) à la Pointe de Combrit.

Le poste de garde (datant du XVIIIe siècle) à la Pointe de Combrit. Henry Moret : Jour de calme à Sainte-Marine.

Henry Moret : Jour de calme à Sainte-Marine. Le phare de Sainte-Marine.

Le phare de Sainte-Marine. Le fort de Combrit 1 (à Sainte-Marine).

Le fort de Combrit 1 (à Sainte-Marine). Le fort de Combrit 2 (à Sainte-Marine).

Le fort de Combrit 2 (à Sainte-Marine).

- la chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté, dite aussi chapelle Saint-Vennec. Un tableau du peintre Émile Simon la représente : Pardon de la chapelle de la Clarté (collection du domaine départemental du Finistère au domaine de Squividan, legs Madeleine Fié-Fieux). Les panneaux d'un chemin de croix créés en 1933 par Xavier de Langlais, qui se trouvaient dans la chapelle désaffectée du lycée Saint-Gabriel de Pont-l'Abbé, ont été installés en 2007 dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté ;

Combrit : la chapelle Saint-Vennec : vue extérieure d'ensemble 1.

Combrit : la chapelle Saint-Vennec : vue extérieure d'ensemble 1. Combrit : la chapelle Saint-Vennec : vue extérieure d'ensemble 2.

Combrit : la chapelle Saint-Vennec : vue extérieure d'ensemble 2. Combrit : chapelle Saint-Vennec, statue de Notre-Dame de la Clarté.

Combrit : chapelle Saint-Vennec, statue de Notre-Dame de la Clarté. Combrit : chapelle Saint-Vennec, statue de Notre-Dame de la Clarté en faïence de Quimper.

Combrit : chapelle Saint-Vennec, statue de Notre-Dame de la Clarté en faïence de Quimper. Combrit : chapelle Saint-Vennec, statue de saint Vennec.

Combrit : chapelle Saint-Vennec, statue de saint Vennec.

- l'église paroissiale Saint-Tugdual, dédiée à saint Tugdual, édifiée à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle (raison pour laquelle les deux piliers et arches de gauche, les plus proches du maître-autel, sont de style roman), fut largement remaniée à la fin du XVe siècle ou dans la première moitié du XVIe siècle (les quatre autres piliers datent de cette époque). Les plus anciennes poutres sablières sculptées datent de cette époque. Les retables datent du XVIIe siècle, le bénitier de 1611, le baptistère des XVIe siècle et XVIIIe siècle, le cadran solaire du XVIe siècle, la chaire du XVIIIe siècle ; parmi les statues, une représente saint Tugdual et une autre saint Jean Discalceat. En représailles de la Révolte des Bonnets rouges, la flèche gothique de l'église fut arasée en 1675 et ce n'est qu'en 1774 que le roi Louis XV accorda le droit de reconstruire le clocher actuel, à dôme et à lanternon. Le pardon de Saint Tugdual est organisé en décembre[158] ;

Façade principale de l'église Saint-Tugdual.

Façade principale de l'église Saint-Tugdual. Le calvaire devant l'église Saint-Tugdual (il date de la mission de 1874).

Le calvaire devant l'église Saint-Tugdual (il date de la mission de 1874). Combrit : inscription sur un mur extérieur de l'église paroissiale Saint-Tugdual.

Combrit : inscription sur un mur extérieur de l'église paroissiale Saint-Tugdual. Combrit : tête de mort sur un mur extérieur de l'église paroissiale Saint-Tugdual.

Combrit : tête de mort sur un mur extérieur de l'église paroissiale Saint-Tugdual. Cadran solaire sur la façade sud de l'église Saint-Tugdual.

Cadran solaire sur la façade sud de l'église Saint-Tugdual.

Vue intérieure d'ensemble.

Vue intérieure d'ensemble. Le maître-autel.

Le maître-autel. Tableau représentant l'Assomption de la Vierge Marie.

Tableau représentant l'Assomption de la Vierge Marie. Un vitrail (Crucifixion).

Un vitrail (Crucifixion). Sculptures à l'intérieur de l'église.

Sculptures à l'intérieur de l'église. Sablière et poutre sculptées.

Sablière et poutre sculptées. Bannière de procession de la mission de 1924.

Bannière de procession de la mission de 1924.

- les croix et calvaires : 13 sont en tout recensés dans la commune, dont celui situé près de l'église Saint-Tugdual (qui date de la mission de 1874), les deux croix du Cosquer et les deux croix de Saint-Vennec ; etc.[159]

- les ruines de la chapelle Saint-Vital, près de Ty Robin, ancienne chapelle, datant du XVe siècle, de la famille du Guermeur, seigneurs de Corroac'h et construite à l'emplacement d'un ancien camp romain[160] ;

- des fontaines et lavoirs, ainsi qu'un pigeonnier ;

- le pigeonnier de Kerscuntec ; une légende court à son propos : le général Charles Guillaume Cousin-Montauban, comte de Palikao et propriétaire du château du Cosquer, aurait décidé d'y faire enterrer son cheval et on affirma par la suite que le fantôme du cheval sortait du pigeonnier à chaque pleine lune.. Lors de travaux de restauration entrepris en 1989, on trouva effectivement les ossements d'un cheval[161] ;

La fontaine et le lavoir de Kerdec'h.

La fontaine et le lavoir de Kerdec'h. Le pigeonnier de Kerscuntec.

Le pigeonnier de Kerscuntec.

- le château de Keroulin, construit en 1926 par l'architecte Charles Chaussepied.

Le port

Le port de plaisance, Sainte-Marine, est situé à l'embouchure de l'Odet, sur la rive opposée à celle abritant le port de Bénodet.

Langue bretonne

L’adhésion à la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le 29 mai 2008.

Combrit et le cinéma

Dans le film L'honneur d'un capitaine, le mariage du capitaine Caron est célébré dans l'église Saint-Tugdual et beaucoup de figurants sont des habitants de Combrit.

Tableaux

- Pierre Plouhinec (1907-1984) : Petit port Bigouden à Sainte-Marine (don reçu en 2022 par la commune et exposé dans la salle des mariages de la mairie[162].

Personnalités liées à la commune

- Lucien Simon (1861-1945) est un peintre, aquarelliste, dessinateur et lithographe français. Il acquit un ancien sémaphore de la Marine nationale et y installa son atelier où il travailla durant de longues années, rayonnant de là pour observer et peindre les réalités villageoises et côtières de son époque. Alfred Marzin (1880-1943) peignit aussi abondamment la région.

- André Dauchez (1870-1948), peintre de la Marine, qui a peint notamment L'anse de Combrit et l'estuaire de l'Odet.

- Jacques de Thézac (1862 - 1936) yachtman, ethnologue, photographe et philanthrope français, fondateur de l'Œuvre des Abris du marin, il fut à l'initiative de celui de Sainte Marine.

- Fernand Chauvel, chirurgien, fondateur de la première clinique chirurgicale du Finistère, président de l'association des médecins du Finistère, président de l'œuvre Grancher du Finistère, cofondateur des Abris du Marin, président du Yacht-Club de l'Odet, officier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre 1914-1918, membre de l'Académie nationale de chirurgie.

- Jean Chauvel (fils de Fernand Chauvel) , ambassadeur de France, grand-croix de la Légion d'honneur, poète, résistant.

- Georges Chauvel, avocat, député de l'Oise, résistant.

- Jean-François Chauvel (fils de Jean Chauvel), grand-reporter, producteur de télévision, résistant, croix de guerre 1939-1945.

- Patrick Chauvel, photographe de guerre, écrivain, acteur de cinéma.

Notes et références

Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[13].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Étienne Bigot est un des grands-pères de l'architecte Joseph Bigot.

- Fernand Chauvel fonda la clinique Saint-Michel à Quimper, fut cofondateur de l'Œuvre des Abris du marin avec Jacques de Thézac et trésorier pendant 50 ans de l'L'Almanach du Marin Breton ; il fut aussi président du Yacht Club de l'Odet

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone, selon la définition de l'Insee.

Références

Insee :

- Dossier relatif à la commune, [lire en ligne]

- LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie.

- LOG T2 - Catégories et types de logements.

- LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation.

- EMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité.

- EMP T5 - Emploi et activité.

- CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2010.

- DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2011.

- DEN T2 - Créations d'entreprises individuelles par secteur d'activité en 2011.

Autres références :

- Combrit dans le Code officiel géographique

- René Largillière, "Les saints et l'organisation chrétienne primitive dans l'Armorique bretonne", 1925, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k914005/f185.image.r=Plougasnou.langFR

- Marius Sepet, Sur les côtes de Bretagne. Un mois à l'Ile-Tudy, "La Semaine des familles", n° du 23 mars 1895, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5513669g/f11.image.r=Combrit

- « PR : Le bois de Roscouré, à Combrit », sur ffrandonnee.fr (consulté le ).

- Jean Corcuff, Une visite à l'Île aux Moutons et à l'archipel des Glénan, journal Ouest-Éclair n° du 30 septembre 1930, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k498632t/f1.image.r=Combrit

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- Journal Ouest-Éclair, n° 1631 du 6 février 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6402405/f2.image.r=Combrit

- Steven Lecornu, « Cordon dunaire. Opération d’urgence à Combrit-Sainte-Marine [Vidéo] »

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

, sur letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ). - Journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 23 novembre 2019.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Plomelin-Inra - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Combrit et Plomelin », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Plomelin-Inra - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Combrit et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Pont-l'Abbé », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- Bernard Tanguy, Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1986.

- « Combrit : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Pont-L'Abbé) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Paul du Chatellier, Tumulus de Quilien en Combrit (Finistère), "Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme", 1887, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k445334m/f411.image.r=Combrit

- Patrick Galliou, Carte archéologique de la gaule romaine, article Combrit

- Borrelli de Kervélégan, Ruines gallo-romaines à Combrit, "Bulletin de la Société Archéologique du Finistère", 1899, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207649z/f404.image.r=Combrit

- Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1885.

- René Couffon, Répertoire des églises du diocèse de Quimper et de Léon, 1951, article Combrit

- Hervé Trochet, "Combrit au Moyen Âge", éditions La Pérenne, Paris, 2014 [ (ISBN 978-2-914810-08-1)]

- Hervé Torchet, Combrit-Sainte-Marine, L'Île-Tudy et Lambour au Moyen Âge, La Pérenne, 2013.

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", 1778, consultable https://archive.org/stream/dictionnairehist01og#page/228/mode/2up/search/Combrit

- L'un de ses membres, Yvon du Guermeur fut écuyer du duc de Bretagne en 1422

- René de Lisivy, fils de Bizien de Lisivy et de Jehanne de Lanros, possédait le manoir de Kerjoce en Pluguffan

- Hélène de Rohan-Guémené était veuve de Pierre du Pont, sire de Pont-l'Abbé et de Rostrenen, mort à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, et tutrice de son fils, Jehan, sire du Pont et de Rostrenen.

- Michel Perron, Pêcheries et sécheries en Europe et en A.O.F., "Bulletin de l'Agence générale des colonies ", juin 1926, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64370769/f42.image.r=Combrit et https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64370769/f38.image.r=Combrit

- Michel Perron, Pêcheries et sécheries en Europe et en A.O.F., "Bulletin de l'Agence générale des colonies", juin 1926, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64370769/f38.image.r=Plonivel.langFR

- Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, 1913, p. 249 et s.)

- Anatole de Barthélémy, Choix de documents inédits sur l'histoire de la Ligue en Bretagne, Société des Bibliophiles bretons, 1880, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110009t/f235.image.r=Combrit.langFR

- Hervé et Yann Torchet, La Réformation des Fouages de 1426 (ancien diocèse de Cornouaille), préface de Jean Kerhervé, La Pérenne, 2001, article Combrit et notice sur la lignée du Cosquer.

- Pierre tombale sculptée dans l'église de Combrit.

- Coz Ker signifie Vieille Ville en langue bretonne.

- Christophe d'Arradon, quatrième des cinq fils de René d'Arradon, seigneur de Kerdréan, Qinipily, Camors, Botblezven, La Grandville, chevalier du roi et de Claude de Guého, capitaine de 50 hommes d'armes, frère de René d'Arradon et de Georges d'Arradon

- Étienne Raut et Léon Lallement, La Ligue au Pays de Vannes et les Aradon, "Bulletin de la Société polymathique du Morbihan", 1934, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6561153v/f123.image.r=Tudy.langFR

- http://www.combrit-saintemarine.fr/histoire-epoque-moderne/

- J. Baudry, Étude historique & biographique sur la Bretagne à la veille de la Révolution, à propos d'une correspondance inédite (1782-1790), tome 2, H. Champion, Paris, 1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5829130r/f109.image.r=Combrit.langFR

- Nicolas Euzénou (1626-1675), écuyer, seigneur de Kersalaün et du Cosquer, marié en février 1650 avec Claude Guégan, fille de Jean, seigneur de Kerbiguet en Gourin, et de Françoise de Brésal

- Comte de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la chambre de la réformation, 1668-1671 : arrêts de maintenue de noblesse, tome 3, 1896-1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5586686v/f308.image.r=Combrit.langFR

- Gustave Chaix d'Est-Ange, "Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle", 1918, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112009c/f328.image.r=Combrit

- Jean Corcuff, Une visite à l'Île aux Moutons et à l'archipel des Glénan, journal Ouest-Éclair n° du 6 septembre 1930, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6582970/f2.image.r=Combrit

- Yvon Garlan, Claude Nières, Les Révoltes bretonnes de 1675 : papier timbré et bonnets rouges, Éditions sociales, 1975, p. 83.

- Ceux de la chapelle de Languivoa, de la chapelle Saint-Philibert de Lanvern, de l'église tréviale Saint-Honoré de Lanvern, de l'église tréviale de Pont-l'Abbé et de l'église paroissiale de Tréguennec, le tout étant appelé "églises décapitées du Pays Bigouden"

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 2-7. États généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages, série 1, tome 5, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49520z/f513.image.r=Combrit

- « Collection complète des lois promulguées sur les décrets de l'assemblée nationale, imprimée par ordre de l'assemblée nationale. Tome 12 », sur Gallica, (consulté le ).

- Hervé Gourmelon, "Le destin tragique de cinq habitants de Bretagne en 1794 sous la Terreur - Victoire Conen de Saint Luc et ses parents, Anne Pichot de Querdisien, Pétronille Bochhen", éditions Christian, 2006, [ (ISBN 9782864961475)]

- Prosper Levot, " Histoire de la ville et du port de Brest pendant la Terreur", consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96132324/f294.image.r=Combrit

- Actes du 76e congrès des Sociétés savantes, Rennes, 1951, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6243587c/f161.image.r=Combrit

- « Ile-Tudy : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Pont-L'Abbé) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", 1843, consultable https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiRn-7Qhu_LAhVEWBoKHXIVBM4Q6AEIKDAC#v=onepage&q=Combrit&f=false

- Édouard Vallin, Voyage en Bretagne, Finistère : précédé d'une notice sur la Bretagne au XIXe siècle, Comptoir de la Librairie de Province, 1859, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5652145c/f282.image.r=Combrit.langFR

- "Annuaire héraldique : contenant la nomenclature de toutes les familles françaises et étrangères ", 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65624284/f439.image.r=Combrit

- Chemins de grande communication : nouveaux classements, "Rapports et délibérations du conseil général du Finistère", 1861, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5562885b/f231.image.r=Clohars%20Fouesnant.langFR

- Projet d'installation d'un bac charretier à Bénodet, "Rapports et délibérations du Conseil général du Finistère", août 1872, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55646502/f439.image.r=Clohars%20Fouesnant.langFR

- Serge Duigou, "Secrète rivière de Pont-l'Abbé", éditions Ressac, 1994, [ (ISBN 2-904966-29-3)]

- F.-M.-A. Chauvin, "La Culture de la mer appliquée aux baies du littoral de la France, exposé et moyens pratiques", 1858, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6526547z/f23.image.r=Combrit

- Fortuné Halna, baron du Fretay (1832-1908), frère de l'archéologue Maurice Halna du Fretay, construisit aussi une pisciculture dans l'île du Loc'h dans l'archipel des Glénan

- Eugène François Le Goazre de Toulgoët, né le à Quimper, fils d'Augustin de Toulgoet et de Marie Thérèse Du Haffont. Il est le frère d'Auguste de Toulgoët.

- « Une tentative de pisciculture à Veilh Vor en 1865 / Kanevedenn penn ar bed, L'arc-en-ciel du bout du monde », sur infini.fr (consulté le ).

- Hyacinthe Le Bleis, né le 3 germinal an XIII () à Pont-l'Abbé, marié le à Pont-l'Abbé avec Constance Pouliquen Quenerdu, constructeur de la minoterie située sur le pont de Pont-l'Abbé en 1849 et aménageur également des marais du Ster Kerdour en Loctudy, décédé le à Pont-l'Abbé

- Édouard Le Normant des Varannes (né le à Mer (Loir-et-Cher), décédé le à Pont-l'Abbé) fut un grand artisan du développement économique de Loctudy, créant notamment la première féculerie de pommes de terre dans la région

- élevage de turbots, bars et autres poissons de luxe.

- Serge Duigou, L'Odet, plus belle rivière de France, éditions Palantines, 2010 [ (ISBN 978-2-35678-026-3)]

- "L'Avenir commercial. Journal spécial de publicité" du , consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57068506/f9.image.r=Tudy.langFR

- "Journal des finances, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics : guide financier", n° du 12 avril 1884, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5553727k/f7.image.r=Combrit

- http://www.combrit-saintemarine.fr/histoire-epoque-contemporaine/

- Albert Racinet, "Le costume historique", Firmin-Didot, Paris, 1888, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65450551/f463.image.r=Combrit

- "Bulletin de la Société d'excursions des amateurs de photographie", 1897, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9637298p/f172.image.r=Combrit