Treffiagat

Treffiagat [tʁefjagat] ou Treffiagat-Léchiagat [tʁefjagat leʃjagat] est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France ; elle est littorale de l'océan Atlantique.

| Treffiagat | |

.jpg.webp) Monument aux morts 1914-1918. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Bigouden Sud |

| Maire Mandat |

Nathalie Carrot-Tanneau 2020-2026 |

| Code postal | 29730 |

| Code commune | 29284 |

| Démographie | |

| Gentilé | Treffiagatois - Treffiagatoise |

| Population municipale |

2 410 hab. (2020 |

| Densité | 298 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 48′ 16″ nord, 4° 15′ 43″ ouest |

| Altitude | Min. −1 m Max. 26 m |

| Superficie | 8,10 km2 |

| Type | Commune urbaine et littorale |

| Unité urbaine | Penmarch (banlieue) |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pont-l'Abbé |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Mairie de Treffiagat |

Géographie

Situation et site

Treffiagat est située à la pointe de la Bretagne dans le Finistère-sud, en pays Bigouden. La superficie de la commune est de 810 hectares ; son altitude varie entre −1 et 26 mètres[1].

La commune est implantée au sud-ouest du Finistère dans le canton de Pont-l'Abbé. Elle est située à 10 km au sud-ouest de Pont-l'Abbé et à 29 km au sud-ouest de Quimper, son chef-lieu d'arrondissement. Le décor peint de son château d'eau, une fresque mettant en valeur les atouts touristiques de la commune (le phare de Croas Malo, le marais et le menhir de Lehan, et les plages), peinte en 2009 par les frères Gracia, est un véritable signal situé à l'entrée de la commune lorsqu'on vient de Pont-l'Abbé[2].

Linguistiquement, Treffiagat se situe dans la zone du breton cornouaillais.

L'estuaire du Steir[3], une ria, a permis la naissance du port, originellement un simple havre naturel, et est à l'origine de l'essor de l'agglomération née sur ses deux rives, Le Guilvinec sur sa rive droite, Léchiagat sur sa rive gauche.

Une commune à deux têtes

Treffiagat-Léchiagat est une commune doublet : elle est divisée en deux, la partie rurale (Treffiagat et son bourg) et la partie maritime (Léchiagat, anciennement Lestriagat, et son port). La rivalité entre les deux agglomérations a été vive de tous temps et subsiste encore, même si l'extension urbaine tend à faire se rejoindre les deux agglomérations et que la commune a choisi d'implanter ses nouveaux équipements, par exemple la mairie, entre les deux agglomérations.

Comme pour de nombreuses autres communes du littoral breton, le plou originel s'est installé à quelque distance de la côte, sur le plateau (par exemple à Plobannalec, Esquibien, Plouhinec, Poullan, Combrit, Beuzec-Conq, Nizon, etc.), les premiers émigrants bretons craignant probablement les incursions des pirates saxons et vikings[4].

Le relief et l'agriculture

La majeure partie du finage communal est formée d'un bas-plateau qui culmine à 25 mètres près de Kervillogan, hameau proche de la limite nord de la commune (le château d'eau étant à 23 mètres d'altitude), qui descend assez régulièrement en pente douce, jusqu'à des altitudes proches du niveau de la mer, jusqu'au littoral où l'existence de dunes de faible hauteur (de 4 à 11 mètres d'altitude selon les endroits) freine, voire bloque, l'écoulement naturel de l'eau, d'où la formation de marais littoraux, vastes d'une cinquantaine d'hectares à l'origine, désormais en grande partie asséchés en raison ds travaux entrepris entre 1889 et 1928. De minuscules ruisseaux côtiers drainent naturellement ce bas-plateau, les deux plus importants étant à l'ouest le Steir, dont le tracé sert, sur une bonne partie de son cours, de limite communale avec Plomeur et Le Guilvinec et dont la partie aval forme un aber (ou ria) qui a servi de havre naturel au port de Guilvinec-Léchiagat, et, à l'est, le ruisseau de Kerlut, affluent de rive droite du Ster, qui prend sa source près du Letty, mais qui coule essentiellement sur le territoire de la commune voisine de Plobannalec, formant dans sa partie aval une ria annexe de celle du Ster, qui sert de site naturel au port de Lesconil. Un autre minuscule ruisseau côtier est celui de Léhan, qui alimente l'étang de Loc'h Vihan et contribue à inonder le pied du menhir de Léhan.

En dépit des aménagements entrepris pendant la seconde moitié du XIXe siècle et l'entre-deux-guerres, la commune a conservé des zones humides ; l'inventaire réalisé en a identifiées 61,8 ha, soit 7,6 % de la superficie communale, dont 44 % liées à la proximité de l'océan (22,7 ha de marais littoral, 5 ha de slikke et schorre), les autres constituées principalement de bois humides (25 %) et de prairies hygrophiles (17 %) se trouvant principalement dans le lit majeur du Ster[5].

Traditionnellement, les paysans de Treffiagat s'adonnaient à la polyculture intensive et à l'élevage, dans un paysage bocager, même si quelques méjous[6] existaient, formé de petites exploitations agricoles. La culture des légumes verts, principalement des petits pois, et celle des pommes de terre étaient aussi développées au début du XXe siècle[7], comme en témoigne aussi un fait divers survenu en 1911 concernant un charretier du hameau de Léhan victime d'un accident alors qu'il convoyait un chargement de pommes de terre en direction du port de Loctudy[8].

Géologie

Treffiagat, ainsi que les communes voisines de Plobannalec, Loctudy, Le Guilvinec, Pont-l'Abbé, Combrit, les deux-tiers sud de Plomeur et une partie de Penmarch sont constitués de leucogranite dit de Pont-l'Abbé[9].

Le port de Léchiagat

Le port de Treffiagat-Léchiagat fait face à celui du Guilvinec et fait partie du même ensemble portuaire ; il conserve une notable activité de pêche maritime. Le hameau de Léchiagat conserve un ensemble typique de maisons de pêcheurs le long de ruelles étroites. Ce fut longtemps un simple port d'échouage.

L'entrée du port est balisée par trois phares : le premier phare, dit « phare de Croas Malo », construit en 1869-1870, haut de 22 mètres, situé au fond du port (restauré en 2003[10]) ; le « petit phare » qui se trouve à la pointe de Léchiagat, près de la promenade de la cale de Faoutès, dans l'« enclos des phares », haut de 6,5 mètres, mis en service en 1871 ; mais la vue de ce « petit phare » étant progressivement masquée par les constructions de plus en plus nombreuses, un troisième phare, rond cette-fois, situé à l'extrémité de la pointe, haut de 7,2 mètres, est mis en service en 1902. Il est resté en service jusqu'en 1987. Restaurés en 2010, ces phares sont désormais un témoignage du patrimoine maritime[11].

La construction de nouveaux quais, d'une darse et d'un élévateur de bateaux (slipway), et d'un large terrassement accueillant les chalutiers en réparation ont donné un certain regain de dynamisme au port de Léchiagat, qui abrite aussi désormais des bateaux de plaisance, mais qui reste nettement moins développé que le port du Guilvinec, situé sur la rive opposée.

Le phare à l'entrée du port du Guilvinec-Léchiagat.

Le phare à l'entrée du port du Guilvinec-Léchiagat. Le port du Guilvinec-Léchiagat vu du quai côté Léchiagat (c'est donc Le Guilvinec qui est visible).

Le port du Guilvinec-Léchiagat vu du quai côté Léchiagat (c'est donc Le Guilvinec qui est visible). Chantier naval dans le port du Guilvinec (situé côté Léchiagat).

Chantier naval dans le port du Guilvinec (situé côté Léchiagat). Chalutiers en entretien dans le chantier naval du port du Guilvinec (situé côté Léchiagat).

Chalutiers en entretien dans le chantier naval du port du Guilvinec (situé côté Léchiagat). Le chalutier Gwenn Emma en réparation sur le quai de Léchiagat.

Le chalutier Gwenn Emma en réparation sur le quai de Léchiagat. Le chalutier Gwenn Emma en réparation sur le quai de Léchiagat.

Le chalutier Gwenn Emma en réparation sur le quai de Léchiagat. Chalutiers à quai, dont l'Avel an Heol au premier plan, dans le port du Guilvinec-Léchiagat (quai côté Léchiagat).

Chalutiers à quai, dont l'Avel an Heol au premier plan, dans le port du Guilvinec-Léchiagat (quai côté Léchiagat).

Treffiagat a adhéré en 2012 à l'association « Ports d'intérêt patrimonial »[12].

Le pont entre Léchiagat et Le Guilvinec

Dès le , le maire de Treffiagat, Étienne Le Donge, décide le principe de la construction d'un chemin reliant directement Léchiagat et Le Guilvinec et évitant un détour de 6 km à marée haute (le passage à gué étant possible, mais incommode, à marée basse) ; le projet est repris juste avant la Seconde Guerre mondiale, mais n'aboutit qu'en 1949[13].

Construit en 1951, un pont (autrefois seuls le passage en canot assuré par des passeurs ou le détour par un pont de grosses pierres posées dans l'eau qu'il fallait enjamber, situé au fond de l'arrière-port permettaient de rejoindre Le Guilvinec), relie désormais Léchiagat au Guilvinec, mais complété par deux endiguements à ses deux extrémités, il constitue un obstacle pour la circulation des chalutiers lancés depuis les chantiers navals de l'arrière-port et le rétrécissement du passage engendré par sa construction a accéléré et accentué l'ensablement et l'envasement de cet arrière-port et son déclin, le transformant principalement en cimetière à bateaux pour les anciens chalutiers ou malamoks[14].

Le pont reliant Léchiagat au Guilvinec.

Le pont reliant Léchiagat au Guilvinec. L'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : vieilles carcasses de bateaux (photo prise en 1975).

L'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : vieilles carcasses de bateaux (photo prise en 1975). L'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : carcasse de « malamok » avec les initiales du quartier maritime du Guilvinec.

L'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : carcasse de « malamok » avec les initiales du quartier maritime du Guilvinec. L'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : le cimetière à bateaux en 1990.

L'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : le cimetière à bateaux en 1990. Le fond de l'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : épave de bateau de pêche 1.

Le fond de l'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : épave de bateau de pêche 1. Le fond de l'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : épave de bateau de pêche 2.

Le fond de l'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : épave de bateau de pêche 2. L'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : vieille carcasse dans le cimetière des bateaux.

L'arrière-port du Guilvinec-Léchiagat : vieille carcasse dans le cimetière des bateaux.

Le littoral

Treffiagat-Léchiagat possède quatre plages (de l'est à l'ouest les plages de Kersauz, Squividan, Léhan et Pors Treillen), longues en tout de 4,5 km, toutes bordées d'un cordon de dunes basses (généralement de 4 à 5 mètres d'altitude, exceptionnellement 11 mètres en arrière de la plage de Kersauz) sensibles à l'érosion marine lors des tempêtes et fragilisées dans le passé par des extractions de sable abusives et le piétinement touristique. Des cheminements piétonniers protégés en partie par des ganivelles ont été mis en place pour accéder aux plages et le sentier de grande randonnée GR 34 passe en arrière des dunes.

Le cordon dunaire de Léhan est particulièrement menacé par l'érosion marine, dans sa partie non protégée par un cordon d'enrochement, particulièrement lors des tempêtes de sud-ouest coïncidant avec des marées à fort coefficient, comme lors de la tempête du [15]. Le cordon de dune a toutefois résisté, ce qui a évité l'invasion du polder, mais a dû être renforcé par des apports de sable, ce qui lui a permis de résister aux grandes marées de l'hiver 2014-2015[16]. Mais les risques de submersion marine demeurent (il s'en est déjà produit à plusieurs reprises par le passé, par exemple au début de février 1904[17]) et menacent en particulier les maisons construites juste en arrière du fragile cordon de dunes. Des travaux de confortement des dunes, grâce à des apports de sable, ont été, dans l'urgence, réalisés au début de l'année 2014, mais les maisons et propriétés de la zone de Léhan restent menacées[5].

Les tempêtes Ciara, Inès et Dennis pendant l'hiver 2019-2020 font reculer la dune de deux mètres à Lehan, lui donnant l'aspect d'une falaise[18].

La mise en place dans les décennies 1990 et 2000 de cordons d'enrochement, outre que ceux-ci entraîne une aggravation de l'érosion dans les zones voisines non protégées défigurent et artificialisent le littoral. Le dispositif brise-vagues (des troncs d'arbres plantés dans le sable de la plage) implanté par exemple à Léhan en Treffiagat dans le prolongement du cordon d'enrochement) a été inefficace : en dépit d'apports fréquents de sable pour renforcer la dune entre Léhan et Squividan, par exemple en octobre 2020, il a suffi d'une marée à coefficient 109 coïncidant avec un vent de sud-ouest les 14 et pour faire reculer le cordon dunaire de trois mètres en quelques heures, provoquant l'inquiétude des riverains[19]. Des travaux d'urgence (un enrochement du pied du remblai sur une distance de 300 mètres) sont entrepris[20].

La tempête Justine des 31 janvier et , associée à de forts coefficients de marée, a déplacé encore du sable, qui commence à envahir le chemin piétonnier aménagé en arrière de la dune[21].

Dunes de Léhan : creux dans la dune dû à d'anciennes extractions de sable qui l'ont considérablement fragilisée.

Dunes de Léhan : creux dans la dune dû à d'anciennes extractions de sable qui l'ont considérablement fragilisée. Le recul de la dune de Lehan après la tempête du 1er janvier 2014 combattu par des apports de sable.

Le recul de la dune de Lehan après la tempête du 1er janvier 2014 combattu par des apports de sable. Le recul du cordon dunaire de Léhan à la suite de la tempête du .

Le recul du cordon dunaire de Léhan à la suite de la tempête du . Léchiagat : la plage de Léhan.

Léchiagat : la plage de Léhan. Léchiagat : rochers et plage de Léhan.

Léchiagat : rochers et plage de Léhan. Léchiagat : la plage de Kersauz et son rocher.

Léchiagat : la plage de Kersauz et son rocher.

Le « chemin des dunes », une piste multi-usages (piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite) d'une longueur de 2,2 km, parallèle mais situé juste en arrière des dunes littorales, aménagé entre juillet 2007 et mai 2012, permet désormais de relier Léchiagat à Lesconil.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[22]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[23].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[26] complétée par des études régionales[27] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Pont-L'abbe », sur la commune de Pont-l'Abbé, mise en service en 1994[28] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[29] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,8 °C et la hauteur de précipitations de 993,3 mm pour la période 1981-2010[30]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967 et à 20 km[31], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[32], à 11,8 °C pour 1981-2010[33], puis à 12 °C pour 1991-2020[34].

Urbanisme

Typologie

Treffiagat est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [35] - [36] - [37]. Elle appartient à l'unité urbaine de Penmarch, une agglomération intra-départementale regroupant 7 communes[38] et 22 587 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[39] - [40].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[41] - [42].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[43]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[44] - [45].

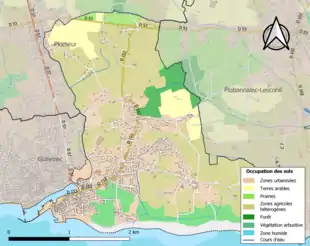

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (53,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (58,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (44,1 %), zones urbanisées (29,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (8,3 %), terres arables (7,8 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (4,2 %), forêts (4 %), prairies (1,9 %)[46].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[47].

Logement

En 2009, le nombre total de logements dans la commune était de 1 692, alors qu'il était de 1 404 en 1999 en 1999[Insee 1].

Parmi ces logements, 69,1 % étaient des résidences principales, 27,7 % des résidences secondaires et 3,2 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 98,1 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 1,2 % des appartements[Insee 2].

La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 85,1 %, légèrement en hausse par rapport à 1999 (84,9 %)[Insee 3].

Toponymie

Attesté sous les formes Trefriagat en 1330, Trefiagat en 1351.

Treffiagat dérive de Tref- désignant une paroisse ou entité administrative bretonne (trève) ou du breton treb (village) et de Riagat.

Saint Riagat (du vieux breton ri, roi et cat, combat) est un abbé irlandais du Ve siècle qui quitta sa patrie et vint aborder en Cornouaille, dans le petit port de Léchiagat[48]. Il est fêté le 29 mai.

Le nom en breton de la commune est Triagad.

Histoire

Préhistoire

Plusieurs menhirs (Léhan[49], Reun [ou Squividan], Quélarn) témoignent de l'importance du peuplement préhistorique à l'époque néolithique. Le menhir de Léhan, qui a désormais "les pieds dans l'eau" car sa base est ennoyé sous les eaux de l'étang du Loch Vihan, témoigne de la transformation des paysages côtiers depuis cette époque. Il y a 4 000 ans, le menhir de Léhan était probablement situé au bord d'un cours d'eau se déversant dans l'Océan Atlantique ; la remontée de 5 à 6 mètres du niveau de la mer depuis le Néolithique et la formation d'un cordon dunaire qui fait obstacle à l'écoulement naturel de l'eau douce vers la mer ont ennoyé sa base dans cet étang que ce menhir domine de 4 mètres, mais sa hauteur totale serait de 8 mètres.

Le menhir du Reun (en leucogranite de Pont-l'Abbé, de même que celui de Léhan) est haut de 6 mètres et la plate-forme granitique qui lui sert de base est marquée de ronds en creux, qui sont des cicatrices d'anciennes extractions de croix ou de meules[50]. À proximité se trouvent les vestiges d'un tumulus fouillé en 1880 par Paul du Chatellier[51] ; des cupules et gravures de signification inconnue sont visibles sur le rocher qui forme le sol de la butte portant le tumulus[52]. Une fouille pratiquée vers 1920 permit de trouver deux pointes de silex à tranchant transversal[53]. Pour Pierre-Jean Berrou, ce menhir, « enchâssé dans une fente de rocher, d'où il a été extrait, indiquait à la fois la source voisine et une sépulture néolithique en V, construite sur les rochers apparents couverts de milliers de cupules, la plus grande concentration de cupules de Bretagne liées probablement au culte de l'eau. »[54]

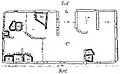

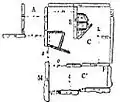

Le site de Pen-ar-Menez est formé d'un vaste monument mégalithique de plus de 100 mètres de long, composé de grandes chambres à ciel ouvert, formé par des mégalithes posés de champ, consolidés à leur base par des pierres plus petites ; les restes d'un tumulus sont perceptibles autour ; deux menhirs sont à proximité[55]. Un marteau en pierre, accompagné de vases, haches polies et de pendeloques, a été trouvé à Pen-ar-Menez[56] et un autre marteau en pierre, accompagné de vases et éclats de silex à Kervillogan[57] où se trouve une galerie à dolmen donnant accès à deux chambres à ciel ouvert et, après des pierres disséminées, deux autres chambres, le tout en partie détruit[58].

Plan de la partie centrale du monument mégalithique de Pen-ar-Menez (dessin de Paul du Chatellier)

Plan de la partie centrale du monument mégalithique de Pen-ar-Menez (dessin de Paul du Chatellier) Plan de l'extrémité ouest du monument mégalithique de Pen-ar-Menez (dessin de Paul du Chatellier)

Plan de l'extrémité ouest du monument mégalithique de Pen-ar-Menez (dessin de Paul du Chatellier) Vases trouvés dans la chambre sépulcrale du monument mégalithique de Kervillogan (dessin de Paul du Chatellier)

Vases trouvés dans la chambre sépulcrale du monument mégalithique de Kervillogan (dessin de Paul du Chatellier).JPG.webp) Le menhir du Reun (dit aussi de Squividan)

Le menhir du Reun (dit aussi de Squividan)

Le Catalogue du Musée archéologique James Miln-Zacharie Le Rouzic situé à Carnac, publié en 1940, indique que dans sa vitrine no 34, ce musée possède « 77 haches polies en pierres différentes, récoltées par les habitants de Treffiagat »[59].

Moyen Âge

Paroisse dès le XIVe siècle, Treffiagat, qui dépendait jadis de l'évêché de Cornouaille est un démembrement de la paroisse primitive de Plobannalec. Treffiagat a vu se créer sur son territoire, le , la paroisse de Léchiagat (notée Lesriagat en 1428 et, en 1442, puis Leschiagat en 1634). On rencontre les appellations suivantes : Trefriagat (vers 1330), Treffriagat (en 1351, en 1405 et en 1535), Treffiagat (en 1659).

Temps modernes

Le prédicateur Julien Maunoir a prêché une mission à Treffiagat en 1676[60].

Un mémoire de 1709 indique que les barons du Pont disposaient du « droit de pêcherie, sécherie et vaccantage (?) pour les paroisses de Loctudi, Plonivel, Treffiagat, Tréoultré et Combrit » suivant l'aveu de Pierre du Pont du et celui d'Hélène de Rohan[61] du : les seigneurs de Pont-l'Abbé affermaient ces droits aux pêcheurs locaux moyennant la perception de droits[62].

Cette commune est citée pour avoir participé à la révolte des Bonnets rouges survenue en 1675. En juillet 1675, « quelques mutins et gents soulevés dans les paroisses de Plomeur et de Treffiagat (...) dévastèrent le manoir de Lestrédiagat, paroisse de Treffiagat, et le manoir de Brénauvec, trève de Plobannalec, appartenant à Messire René du Haffon, seigneur de Lestrédiégat. Ils en arrachèrent jusqu'aux ardoises des toits »[63]. Ces mutins appartenaient à la mouvance dite « Torreben de Plomeur », probablement du nom d'un de leurs chefs[64].

La famille du Haffont, qui résidait dans le château de Lestridiagat depuis au moins le début du XVIIe siècle (le plus ancien membre connu de cette famille est Hervé du Haffont, né à la fin du XVIe siècle, qui était conseiller du procureur du Roy au présidial de Quimper). Son arrière-arrière-petit-fils, Charles Marie du Haffont (né vers 1690 à Treffiagat, décédé avant 1729), seigneur de Lestrédiagat, comte de Pratmaria, fut « escuyer, Procureur du Roy et de la Maréchaussée au Parlement de Quimper ». Son fils Guillaume Charles du Haffont (né à Treffiagat, décédé le à Quimper et inhumé le lendemain en la paroisse Saint-Mathieu de Quimper) fut « chef de nom et d'armes, comte, enseigne de Vaisseaux du Roy au Département de Toulon, commissaire inspecteur des Haras de Bretagne à son décès ». Il possédait aussi en 1732 le manoir de Squividan en Treffiagat et celui de Trévélep en Ploenivel (Plonivel) et était aussi sergent féodé dépendant du baron du Pont pour les paroisses de Plonivel et Treffiagat[65] et c'est lui qui fit construire l'hôtel du Haffont à Quimper[66]. Son propre fils, Louis Charles du Haffont (1747-1800), lui aussi seigneur de Lestrédiagat, comte de Lestriagat et Kéréon, fut capitaine de cavalerie.

La famille du Haffont était très riche[67] : à la veille de la Révolution française, elle possédait, en plus de son château avec jardins et dépendances, fûtaies (18 journaux soit 9 ha), prairies (12 journaux), 101 propriétés agricoles, acquises par « successions au paternel depuis trois générations ». À Treffiagat, elle touchait les rentes de 32 tenures ou exploitations agricoles dont 2 métairies (Méziou et Le Vivier) et 30 fermes, et exploitait aussi un moulin à vent (Kerléguer ?). La famille possédait aussi des exploitations dans de nombreuses autres paroisses (21 à Plobannalec, 14 à Loctudy, 6 à Gouézec, 4 à Penmarc'h, etc.[68].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Treffiagat de fournir 5 hommes et de payer 32 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[69].

Un aveu rendu en 1765 par le domanier Jérome Le Donge[70], qui exploitait alors la tenue de Ker-Arun, qui faisait partie du domaine foncier de la famille du Haffont permet d'avoir une idée de la condition paysanne à cette époque à Treffiagat ; ce paysan doit payer une rente convenancière de 14 boisseaux de céréales (soit moins de 4 hectolitres) pour sa ferme d'une douzaine d'hectares dont 7,5 ha en terres chaudes (terres à céréales : froment, seigle et avoine), au sol riche, bien fumé en raison de la proximité de la mer (grâce au goémon), formé de terres encloses, mais aussi d'un méjou, même si son exploitation contient aussi deux ha ½ de terres froides (pâtures des marais et champs situés sur les "menez", ces derniers écobués de temps à autre, restant le reste du temps en jachère et fournissant l'ajonc et la litière pour les animaux), le reste étant formé d'un courtil et des bâtiments et dépendances ; ce paysan utilise aussi les communaux. Ce paysan doit aussi fournir à son propriétaire des chapons, lui doit des corvées et la banalité pour l'utilisation du moulin, et lui payer le champart[71].

L'histoire a conservé le souvenir de deux Naufrages survenus au

devant la côte de Léchiagat : en novembre 1749 le Barbau Eleonor, de Dantzig (Pologne) et en décembre 1768 les Trois Frères de Cork (Irlande). Les naufragés étaient alors enterrés à même la dune, ce qui explique que l'on retrouve parfois des squelettes[72].

Révolution française et Empire

En 1789, la paroisse de Treffiagat, qui comprenait alors 70 feux, élit deux députés (Hervé Guiriec et Ambroise Tanneau) à la réunion du tiers-état de la sénéchaussée de Quimper, préalable à la réunion des États généraux de 1789[73].

Joseph Marie du Haffont, frère cadet du seigneur de Lestrédiagat, capitaine au régiment de Chartres, déserta dès 1789 et Charles Marie du Haffont lui-même émigra (le château de Lestrédiagat échappa à la vente comme bien national car Ambroise du Haffont, fils cadet de Charles du Haffont, soutenait la Révolution ; il était administrateur du district de Quimper). Le recteur de Treffiagat, Larour, refusa de prêter le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé, mais décéda peu après ; il fut remplacé par un curé jureur, Bizien, originaire de Kerlaz. Un prêtre réfractaire originaire de Treffiagat, Jean Querneau, qui était recteur du Juch vint se cacher dans sa famille à Kéréon et demeura « introuvable »[74].

La loi du transforma momentanément la paroisse de Treffiagat en une succursale de celle de Plobannalec[75].

En 1792 Lesconil et Le Guilvinec n'avaient qu'une chaloupe, Sainte-Marine 3, Treffiagat et Kérity 4 chacun, L'Île-Tudy 8, Concarneau 250 et Douarnenez 275 environ[76].

L'essor du port de Léchiagat

Si, depuis des siècles, les habitants de Léchiagat ont exercé les divers métiers de la mer et fourni des marins aux vaisseaux du Roi, c'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que ce hameau se développe véritablement, profitant du dynamisme du port de pêche voisin du Guilvinec et de ses conserveries où de nombreuses femmes allaient travailler. Poursuivi pendant les premières décennies du XXe siècle, cet essor a fait de Léchiagat une agglomération plus importante que celle du chef-lieu communal. En 1889, Benjamin Girard écrit : « Le bourg [de Treffiagat] n'a que 46 habitants ; l'agglomération principale est à Léchiagat, village de pêcheurs »[77].

Une cale de 44 mètres de long sur 2 m de large est construite en 1883, puis, entre 1907 et 1909, un môle-abri de 90 m de long sur 4 mètres de large ; deux autres cales sont construites vers 1920 et enfin et surtout, entre 1930 et 1932, la construction de l'actuel môle-abri long de 471 mètres permet enfin à Léchiagat de disposer d'un véritable port abrité des tempêtes[78].

L'école de hameau de Léchiagat

Fin XIXe la construction de 67 écoles de hameaux a été autorisée dans le Finistère par deux décrets :

- Le décret du qui a délégué une subvention pour 18 écoles de hameaux sur l'arrondissement de Quimperlé ; toutes ont été bâties.

- Le décret du qui a délégué une subvention pour 50 écoles de hameaux sur les quatre autres arrondissements du département (Brest, Châteaulin, Morlaix, Quimper) à choisir dans les communes « dont le territoire est le plus étendu et les ressources les plus restreintes » ; 49 ont été bâties dont 1 à Treffiagat (Léchiagat)[79].

Le début de l'assèchement des marais littoraux

En 1883, les terrains communaux, jusque-là consacrés à la vaine pâture au bénéfice des paysans sans terre, des journaliers et des valets de ferme, furent partagés entre les domaines, fermes et métairies, au prorata de leur superficie déjà existante. À Treffiagat, ce partage concerna les menez (mauvaises terres souvent rocailleuses), et surtout les paluds, les landes et les dunes du bord de mer, prolongeant le glacis des terres cultivables des fermes de Kersaoz, du Reun, de Squividan, de Kerléguer, de Léhan, de Léchiagat, etc. En hiver, ces marais devenaient des étangs temporaires (les dunes freinant l'écoulement naturel vers la mer des tout petits ruisseaux côtiers les alimentant et la mer pénétrant temporairement en arrière du cordon de dunes lors des tempêtes) comme ceux de Loc'h Vraz devant Kerléguer et de Loc'h Vihan près de Léhan, recouvrant une centaine d'hectares pendant cette saison humide. L'été, cette zone humide servait de pâture, produisait du foin et de la litière ; par le passé, les roseaux (phragmites) servaient à recouvrir de chaume les toits des maisons, mais ce n'était déjà plus le cas ; par contre le rouissage du chanvre s'y pratiquait encore, principalement pour la fabrication de cordes.

En 1884 un premier essai d'assèchement échoua en raison de mésententes. En 1889 Corentin Toulemont et sa sœur, originaires de Loctudy, mais mariés à une sœur et un frère Daniel, du hameau de Kersaoz, parvinrent à créer une association avec leurs voisins et entreprirent l'assèchement des marais, en creusant notamment un aqueduc souterrain aboutissant à la plage de Goudoul, gagnant ainsi une douzaine d'hectares de terres exploitables[80].

Les naufrages et la noyade de l'abbé Signor

Les naufrages étaient alors nombreux, même si l'histoire en a perdu la trace : par exemple le , le journal La Presse écrit que le naufrage du brick l'Émile, de Tréguier, qui allait de Bordeaux en Angleterre avec un chargement de manganèse, « est le cinquième des navires qui, depuis le 1er janvier, se sont perdus entièrement sur le littoral de la commune de Treffiagat »[81].

En 1872 (ou 1873), le vapeur anglais William-Connal s'échoua sur la côte de Léchiagat, après avoir confondu le feu de Penmarc'h et celui de Loctudy[82].

En août 1875, l'abbé Signor, recteur de la paroisse de Treffiagat, parti faire de la pêche en mer avec trois jeunes du petit séminaire de Pont-Croix se noya en raison du chavirage du bateau, les adolescents étant recueillis par un canot du Guilvinec[83].

La tempête du provoqua la disparition de six chaloupes dont trois étaient du Guillvinec et trois de Léchiagat : le Volonté de Dieu (9 noyés), le Saint-Corentin (6 noyés), le Notre-Dame-de-la-Mer (7 noyés). Dans le Journal des débats du , Anatole Le Braz, à propos de cette tempête, qui fit en tout 44 disparus laissant 32 veuves et 85 orphelins, écrit : « Trois des embarcations englouties relevaient du port de Léchiagat, un faubourg maritime qui n'est séparé du Guilvinec que par un arrière-port, large seulement d'une ou deux encablures, mais qui se rattache à Treffiagat, la commune limitrophe. Un canot nous mit sur l'autre rive. C'était l'heure de l'appareillage pour les bateaux qui se livrent à la pêche nocturne du merlu. Nous croisâmes, au cours de la traversée, plusieurs d'entre eux qui s'ébranlaient ; leurs hautes voilures, en s'ébranlant, projetèrent sur nous leur ombre. (....) À Leschiagat [Léchiagat], les femmes avaient été convoquées à la maison d'école ; nous les trouvâmes, au nombre d'une vingtaine, installées sur les bancs de la classe. Quelques-unes avaient encore sur les bras des enfants encore à la mamelle qu'elles durent bercer en chantant à mi-voix, pour les faire taire, tandis que le maire de Treffiagat, un vieux paysan aux longs cheveux celtiques, procédait à l'appel des noms », avant de procéder à la distribution de secours qui leur étaient attribués[84].

Fin mai 1897, le bateau de pêche Saint-Jean, de Léchiagat, parti relever ses casiers, disparut avec son équipage de 8 marins-pêcheurs ; le même jour disparut le Sainte-Anne, du Guilvinec, qui était parti pêcher le homard dans l'archipel des Glénan, avec ses quatre hommes d'équipage[85].

L'épidémie de choléra de 1885-1886

Alors que Le Guilvinec est durement frappé par l'épidémie de choléra de 1885-1886 qui y provoque 126 cas dont 72 décès, Léchiagat, pourtant tout proche et en communication de tous les instants avec ce port, fut peu concerné : 2 cas seulement et aucun décès. Henri Monod attribue cette chance au fait que les habitants du Guilvinec buvaient l'eau souillée des puits de la ville alors que « les habitants de Léchiagat, la trouvant trop mauvaise, ne la boivent jamais. Plutôt que de la boire, ils vont à deux kilomètres chercher de l'eau potable à une source qui jaillit en dehors de toute agglomération. Un assez grand nombre ont à leur porte des citernes où ils recueillent l'eau de pluie »[86].

Les tensions politico-religieuses de la « Belle Époque »

De 1880 à 1920 la mission méthodiste presbytérienne galloise, la Welsh Missionary Society, ouvre des temples à Pont-L’Abbé, Léchiagat (le pasteur Jones y achète une maison transformée en temple en 1903[87]) et Lesconil[88].

En 1891, à Treffiagat, l'école tenue par les frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel dut refuser des élèves faute de place, alors que l'école laïque, située à Léchiagat, n'avait qu'une douzaine d'élèves[89].

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par Mgr Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur de Treffiagat écrit : « Aucun [enfant] n'a entendu le moindre mot de français à la maison »[90].

En 1902, la fermeture de l'école privée tenue par les Sœurs des Filles du Saint-Esprit en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sur les congrégations, provoqua des troubles à Treffiagat : « À Treffiagat, lorsque les commissaires et les gendarmes arrivèrent, ils trouvèrent l'école barricadée et gardée intérieurement par les habitants. Ils essayèrent d'entrer, mais des pierres leur furent jetées de l'intérieur. Les agents et les gendarmes jugèrent prudent de se retirer pour revenir l'après-midi avec le concours d'une compagnie du 118e d'infanterie et de deux nouvelles brigades de gendarmerie. Les rebelles, devant l'importance de la force armée, cédèrent et laissèrent pénétrer dans l'école les commissaires qui notifièrent le décret »[91]. Le lieutenant-colonel Henri Le Gouvello de la Porte[92], à qui appartenait l'école et l'immeuble des Sœurs, fut condamné pour bris de scellés[93]. L'école des garçons, tenue par les frères de Ploërmel, fut également fermée[94].

L'année suivante, trois religieuses des Filles du Saint-Esprit vivant en communauté dans son château de Lestriagat mis à leur disposition par le colonel Le Gouvello de la Porte et qui donnaient des leçons particulières aux enfants et faisaient le catéchisme, furent condamnées à une amende pour violation de la loi du sur les Congrégations[95].

Le , « dès 4 heures du matin, sous la direction du capitaine Blondin, 35 à 40 gendarmes précédés de deux trompettes quittaient Quimper (...) se dirigeant sur Treffiagat, (...) où l'expulsion manu militari des prêtres du presbytère a eu lieu »[96].

La crise de la sardine

En 1903 également, Treffiagat fit partie, en raison de son port de pêche de Léchiagat, des communes durement touchées par la crise de la sardine et fut concernée par les secours attribués aux pêcheurs frappés par la misère[97]. « Un deuxième wagon de denrées, venant de Paris, est arrivé pour les pêcheurs de Treffiagat » écrit le le correspondant du journal Le XIXe siècle[98].

Le , le canot no 2249, de Léchiagat, qui pêchait la sardine au large de Lesconil, fut abordé et coulé par un contre-torpilleur de l'escadre qui regagnait Brest ; le mousse, âgé de 14 ans, fut noyé, mais les trois autres membres de l'équipage furent sauvés par un autre bateau de pêche[99].

Le , le canot Jeune-Tobic, de Léchiagat, sombra à douze milles nautiques au large de Penmarc'h ; les trois membres de l'équipage se cramponnèrent à des avirons et parvinrent, en dépit d'une mer grosse, à être secourus par l'équipage de la chaloupe Les Trois Frères, de Douarnenez[100].

Une vie politique parfois agitée

L'opposition entre les « Blancs », majoritaires parmi les électeurs ruraux, et les « Rouges », majoritaires parmi les marins, fut longtemps très forte : lors des élections législatives du qui virent l'élection comme député de la 2e circonscription de Quimper du candidat de la gauche radicale Édouard Plouzané, le marquis de L'Estourbeillon, député royaliste, dénonce les incidents survenus lors des élections législatives dans la deuxième circonscription de Quimper : « ce furent les voies d'accès aux salles de vote et même aux bourgs gardés par des groupes d'individus menaçant et frappant les électeurs ruraux qui venaient voter comme à Treffiagat, Peumerit et Plozévet ; des bureaux et des urnes pris violemment et gardés par des bandes de marins étrangers aux sections de vote, comme à Plobannalec, pour empêcher le vote des cultivateurs »[101]. Selon M. de Servigny, candidat conservateur, « 71 cultivateurs auraient été empêchés de voter ». Il incrimine aussi l'attitude du maire qui aurait laissé maltraiter plusieurs électeurs[102]. De plus, lors du dépouillement du vote, il y avait 80 bulletins en trop dans l'urne[103].

Le journal L'Aurore dans son édition du écrit : « Des incidents se sont produits dans la deuxième circonscription, notamment dans les communes de Plozévet, Treffiagat, Peumerit, Plovan et Plobannalec. Des rixes se sont produites. Plusieurs électeurs ont été blessés »[104].

Le train Birinik

Le train birinik, à voie étroite, a été en service de 1907 à 1963 : allant de Pont-l'Abbé à Saint-Guénolé, la ligne disposait d'une gare à Treffiagat ; c'était un train de voyageurs, il faisait également office de train de marée.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Treffiagat porte les noms de 83 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : 8 d'entre eux sont morts sur le front belge, la plupart lors de la Course à la mer ; 5 sont morts en Turquie lors de la bataille de Sedd-Ul-Bahr ; un (Louis Le Péoc'h) est mort en Italie, un autre (Henri Bec) en Serbie et un autre (Michel Biger) en Écosse à Glasgow; un (Jean Péron[105]) est un marin décédé en mer et un autre (Sébastien Le Gall[106]) un marin disparu en mer. Un soldat (Pierre Le Lay) est mort en captivité en Allemagne. La plupart des autres sont décédés sur le sol français : parmi eux, plusieurs ont été décorés : Charles Le Gall[107] et Pierre Méhu[108] ont reçu la Croix de guerre et la Médaille militaire, Jacques Le Pape[109] la Croix de guerre (attribuée aussi à Louis Le Péoc'h)[110].

La poursuite de l'assèchement des marais littoraux

Inspirés par la réussite de Corentin Toulemont, les propriétaires, paysans, goémoniers et pêcheurs des marais de Treffiagat créèrent en 1922 un « syndicat des marais », dirigé par ce dernier, et parvinrent après quelques déboires (la mer notamment envahissant la zone peu après la création d'un premier canal de drainage traversant la dune), en creusant un canal à ciel ouvert log de 3 km, large de 2 à 3 mètres, parallèle à la dune et acheminant vers l'ouest l'eau par écoulement naturel jusqu'à l'étang de Léhan, puis un émissaire souterrain, long de 1,3 km, passant sous l'agglomération de Léchiagat évacue l'eau jusqu'à l'arrière-port à proximité de l'actuel lycée maritime (ce canal de drainage a été rénové en 2009). Même si l'assèchement n'a pas été complet, des zones humides subsistant notamment autour du menhir de Léhan, la superficie des prairies naturelles augmenta nettement. Les conditions sanitaires s'améliorèrent également avec la disparition de « cette lagune empestée depuis des siècles [qui] avait vu des familles entières périr sous les émanations mystérieuses et malfaisantes des eaux » a écrit un journaliste du journal Ouest-Éclair[111] (en fait principalement la tuberculose). La fin des travaux donna lieu à une grande fête le [80].

En mars 1928, la grande marée d'équinoxe provoque de graves dégâts à Léchiagat : « À Treffiagat, les défenses en maçonnerie du port ont été démolies. Mille mètres de dunes ont été emportés. Dans certaines maisons, l'eau est montée jusqu'à un mètre. Des tas de goémon ont été emportés par les vagues »[112].

En décembre 1928, la mort d'un cheminot, Griffon, écrasé par la locomotive d'un train quittant la gare de Treffiagat, sembla d'abord accidentelle avant d'être transformée en crime, dont fut accusé un autre cheminot[113].

Aux alentours du , les habitants de Léchiagat furent surpris de constater que le phare était encore allumé à 9 heurs du matin ; le maire, alerté, fut défoncer la porte et trouva le gardien sans connaissance, victime d'une congestion cérébrale ; bien que transporté à l'hôpital de Pont-l'Abbé, ce dernier décéda le 28 décembre[114].

La forte tempête du , les pinasses armées à la drague pour la pêche à la langoustine du port du Guilvinec (des bateaux de 16 à 18 mètres de long, de 25 à 30 tonnes de jauge brute, qui se tenaient à l'entrée du port, prête à prendre la mer le lendemain, chassèrent sur leurs ancres et furent drossés à la côte, côté Léchiagat : deux bateaux furent perdus, six subirent des avaries graves et une quinzaine des avaries plus légères ; les langoustiers, qui occupaient l'arrière-port du côté de Léchiagat, ne subirent que de légères avaries[115]. En 1935, Treffiagat fait partie des cinq communes du département du Finistère à avoir une municipalité à majorité communiste (les autres étant Concarneau, Douarnenez, Beuzec-Conq et Guilvinec)[116].

Les nouveaux équipements portuaires

Le môle du port, long de 90 mètres, est construit en 1907 (zle projet datait de 1881)[117], et deux cales sont ajoutées dans les années 1920. Le môle du Guilvinec, placé sur l'autre rive du bassin, a été construit avant 1900, fermant et abritant le bras de mer. La digue de Léchiagat, longue de 320 m, a été réalisée entre 1930 et 1932 ; les travaux ont duré trois ans, les pierres proviennent de la carrière voisine de Kéristin.

En 1926, Yann ar Prince, un marin de Léchiagat parti travailler à la "Compagnie lorientaise de chalutage à vapeur", surnommée la Chalutage, pour le compte de laquelle il commanda successivement divers bateaux, propose à son armement de créer un atelier de fabrication de chaluts à la main dans son port natal, à Parc ar Brial, assuré de trouver sur place toute la main-d'œuvre féminine nécessaire. Son gendre, Louis Le Drézen, fait construire en 1929 une usine de fabrication de filets de pêche à proximité[118]. Après sa mort lors des combats de la Poche de Lorient en février 1945, sa veuve Clémentine Le Drézen (la fille de Yann ar Prince), puis le gendre de cette dernière, Pierre Le Brun, prennent la direction de l'entreprise, qui existe toujours[119].

L'arrière-port, situé au nord du pont de Léchiagat, construit entre 1948 et 1951, fait face au lycée maritime.

En 1970 la construction de deux épis, complétée par la pose de tripodes pour briser la houle, est réalisée à l'entrée du port commun à Léchiagat et au Guilvinec. Un parement brise-lames est aussi apposé le long de la digue pour mieux protéger le port[120].

Des langoustiers à voiles aux "malamoks"

Au début de la décennie 1930, Léchiagat possédait une flottille d'une quarantaine de dundees, des langoustiers à voiles et à moteur auxiliaire, ainsi que quelques dizaines de pinasses sardinières, quelques dragueurs et quelques ligneurs. À partir de 1934 commencent à apparaître les "malamoks"[121], le premier étant la propriété des frères Félix et Marcel Quiniou ; il fut suivi de nombreux autres (15 par exemple furent construits en 1938 à Léchiagat) car ils permettaient des pêches beaucoup plus fructueuses (un "malamok" pouvait capturer de six à dix fois plus de langoustines que les bateaux dragueurs traditionnels) ; la liste de 42 d'entre eux a été recensée : parmi eux, le Pasteur (il coula le sans faire de victimes, à la suite d'une collision avec un chalutier du Guilvinec), le Bretagne (qui coula dans la nuit du 5 au près du phare d'Ar-Men avec 9 hommes à bord, tous de Léchiagat), le Korrigan (lui aussi perdu corps et biens près du rocher Ar Men Du en face de Larvor) le , ce naufrage faisant six victimes, toutes des pêcheurs de Léchiagat), le Rosier Fleuri (renversé par une vague déferlante lors de la tempête de la nuit du 3 au , cet accident faisant dix noyés et quatre rescapés, tous de Léchiagat), même si la plupart des malamoks ont terminé leur carrière dans le cimetière des bateaux de Léchiagat[122].

Dans les années 1930, des pentecôtistes établissent une assemblée à Léchiagat, ainsi qu’à Kérity, qui dépend de la "Mission Évangélique Bretonne" de Douarnenez.

La Seconde Guerre mondiale

Joseph Guilcher, né en 1923 à Treffiagat, apprenti boulanger à l'Île de Sein en juin 1940, fit partie des Sénans qui quittèrent l'île dès le sur le Velléda et gagnèrent Penzance au Royaume-Uni ; il fut par la suite boulanger sur un cargo transportant du minerai entre l'Afrique et l'Angleterre, puis, au début de 1943 s'engagea dans les commandos Kieffer ; il participa au débarquement de Normandie le 6 juin 1944 où il fut blessé ; citoyen d'honneur de la ville de Ouistreham, titulaire de nombreuses décorations[123], il est décédé le à Léchiagat[124].

En 1941, onze jeunes de Léchiagat, qui avaient le projet de gagner l'Angleterre et s'étaient emparés du chalutier Charley furent interceptés par la Kriegsmarine. Un trafic d'armes, dirigé par Robert Ballanger et le capitaine Queignec, livrées par un sous-marin anglais, fut organisé à destination des résistants FTP de la région, ces armes devant être récupérées par le chalutier L'Audacieux ; mais le à six heures du matin, des soldats allemands cernent Léchiagat et procèdent, ainsi que des gendarmes français, à des perquisitions chez plusieurs habitants (dont Jean Désiré Larnicol, ancien maire de Treffiagat ; Jean Le Coz, menuisier ; Louis Quiniou, marin-pêcheur ; etc.) à la recherche d'armes, un indicateur leur ayant signalé l'existence à Léchiagat d'un centre de résistance composé d'individus ayant appartenu au Parti communiste ou ayant des sympathies pour le gaullisme et participant à un trafic d'armes. Plusieurs furent arrêtés dont Jean Baudry, fusillé le au Mont-Valérien[125] et certains déportés ; d'autres durent se cacher (comme Laurent Hénot, Guillaume Bodéré et Jean Désiré Larnicol). Le , L'Audacieux, commandé par ses deux patrons, Michel Bolloré et Bastien Coïc, avec tout son équipage (dont Bastien Larnicol et Pierre Kervénan), partit pour l'Angleterre afin d'éviter l'arrestation, débarquant à Newlyn[126]; même s'ils ne combattirent pas (ils étaient trop âgés, une quarantaine d'années, ou trop jeune pour l'un) dans les rangs de la France libre, ils en furent membres et s'adonnèrent à la pêche à partir du port de Newlyn pendant toute la durée de la guerre[127].

Plusieurs habitants de la commune combattirent dans les rangs de la France libre, comme Roger Biger, Émile Péron et Raphaël Quideau, qui combattirent en Syrie ; des résistants furent déportés (Arsène Coïc) ou internés (Jos Quiniou et Jean Le Coz) ; des réfractaires au travail obligatoire (Lucien Pochat, P.M. Goarin) furent raflés et contraints d'aller travailler en Silésie. Deux marins de Léchiagat (Jos Biger et Doscithé Charlot, qui étaient en Indochine au début de la guerre, furent internés par les Japonais. Des soldats originaires de la commune furent prisonniers dans des stalags en Allemagne (ou en Pologne comme Henri Le Pape)[128].

En septembre 1942, Jean-Marie Le Coz, ex-secrétaire de la cellule communiste de Léchiagat, fut arrêté, accusé par le régime de Vichy d'être un « accapareur de vivres »[129].

Le monument aux morts de Treffiagat porte les noms de 16 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[110]. Parmi elles des soldats morts lors de la débâcle de 1940 comme Jacques Lucas[130] ou Raphaël Quideau[131] mort des suites de ses blessures en Syrie ; plusieurs sont des résistants morts soit en déportation comme Victor Adam[132], Albert Pochat[133] et Pierre Tanneau[134], soit fusillé comme Jean Baudry, né le à Treffiagat, marin, membre des Francs-tireurs et partisans français (FTPF), fut fusillé le au Mont-Valérien[135] ; un autre, Louis Le Drézen[136], qui dirigeait à Léchiagat l'entreprise de fabrication de filets de pêche, a été victime des combats lors de la Libération. Des marins sont disparus en mer comme Sébastien Durand[137], Jean Le Tirilly[138] ou Amédée Le Berre[139].

L'après-Seconde-Guerre-mondiale

La paroisse de Léchiagat est créée par ordonnance épiscopale le , le culte est d'abord célébré sans la chapelle Saint-Jacques, détruite par la suite ; l'église paroissiale Notre-Dame-des-Flots n'est construite qu'entre 1958 et 1960[140].

Un marin, Hubert Le Gouvello de la Porte[141] est mort prisonnier du Viet-Minh pendant la guerre d'Indochine[142]. Le monument aux morts de Treffiagat porte aussi le nom de Charles Le Floc'h, mort pour la France en 1959, probablement pendant la guerre d'Algérie.

La colonie de vacances de « La Providence »[143] ouvrit en 1950, elle fonctionna jusque vers 1990 et accueillait chaque année une soixantaine d'orphelines de Quimper, encadrées par des religieuses ; l'établissement fut ensuite repris par l'UFCV afin d'être vendu à la commune en 2010[5].

Le XXIe siècle

Le canot SNSM Men Meur

Le canot tout temps « SNS 099 Men Meur», entré en service en 2003 (il avait remplacé le Patron Léon Avron, lancé en 1977), construit par les chantiers Sibiril de Carantec, connaît en 2020 son carénage de demi-vie aux chantiers de Pors-Moro à Pont-l'Abbé[144].

La polémique concernant le projet de transformation de l'arrière-port en port de plaisance

Face au déclin du port de pêche du Guilvinec-Léchiagat et à l'envasement accru de l'arrière-port du Steir (qui n'est plus depuis des décennies qu'un cimetière de bateaux) accéléré depuis la construction du pont-digue reliant Léchiagat au Guilvinec, un projet de dévasement, de construction d'un port de plaisance dans cet arrière-port et de démolition du pont-digue fait polémique depuis 2010, la controverse opposant principalement les écologistes et les professionnels de la mer[145]. Les partisans du projet arguent que la pêche professionnelle restera prioritaire et que le projet d'un port de plaisance est seulement complémentaire, permettant d'étoffer une offre en matière d'accueil de bateaux de plaisance quasiment inexistante pour l'instant et permettrait l'arrivée de nouvelles entreprises industrielles liées à la mer et à la navigation de plaisance dans la zone intercommunale de Toul-ar-Braz[146]. « Cette mixité entre pêche et plaisance sera un atout pour le port » assure Jean-Luc Tanneau, maire du Guilvinec. Deux projets existent en fait : l'un de 240 places, juste en amont du port de pêche, l'autre de 800 places en aménageant l'arrière-port. Les écologistes s'opposent à ce dernier projet : l'arrière-port est « d'une remarquable biodiversité et une nourricerie indispensable pour le repeuplement de la mer » s'indigne par exemple un membre de l'association « Bretagne vivante »[147].

Politique et administration

Treffiagat adhère à la communauté de communes du Pays Bigouden Sud[150].

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

Treffiagat relève du tribunal d'instance de Quimper, du tribunal de grande instance de Quimper, de la cour d'appel de Rennes, du tribunal pour enfants de Quimper, du conseil de prud'hommes de Quimper, du tribunal de commerce de Quimper, du tribunal administratif de Rennes et de la cour administrative d'appel de Nantes[159].

La commune se trouve dans la circonscription de gendarmerie de la brigade de proximité du Guilvinec.

Population et société

Démographie

Commentaire : Après avoir lentement augmenté pendant la première moitié du XIXe siècle (la commune gagne 256 habitants en 58 ans entre 1793 et 1851), la population de Treffiagat augmente spectaculairement pendant la seconde moitié du XIXe siècle, gagnant 1 048 habitants entre 1851 et 1901 (+ 136 % en 50 ans) : c'est l'époque de l'essor du port de Léchiagat. La croissance démographique se poursuit, mais à un rythme moins soutenu, jusqu'en 1962, année de la population maximale avec 2 603 habitants (le gain a été de 784 habitants, soit + 43 %, en 61 ans). Les quatre dernières décennies du XXe siècle enregistrent une légère diminution de la population (- 435 habitants entre 1962 et 1999) en raison du déclin du port de pêche et de l'exode rural, mais le début du XXIe siècle voit la commune connaître un rebond démographique (+ 240 habitants entre 1999 et 2012).

La population de Treffiagat est vieillissante : en 2012 les 65 ans et plus représentaient 27,5 % de la population totale, alors que les 0 à 19 ans en représentaient seulement 20,6 %. Treffiagat enregistre ces dernières années un solde naturel négatif, le nombre des décès (29 en 2009, 39 en 2010, 19 en 2011, 34 en 2012, 30 en 2013, 27 en 2014) étant chaque année nettement supérieur à celui des naissances (17 en 2009, 11 en 2010, 17 en 2011, 17 en 2012, 23 en 2013, 14 en 2014) ; le nombre des mariages oscille chaque année entre 1 et 10 (10 en 2009, 4 en 2010, 1 en 2011, 7 en 2012, 5 en 2013, 6 en 2014)[5]. Une trentaine de permis de construire sont délivrés chaque année (30 en 2009, 31 en 2010, 38 en 2011, 22 en 2012). Le taux de natalité est en baisse (12,5 pour mille entre 1968 et 1975 ; 7,4 pour mille entre 2007 et 2012), et reste nettement inférieur au taux de mortalité (14,3 pour mille entre 1968 et 1975 ; 11,9 pour mille entre 2007 et 2012), le taux d'accroissement naturel est donc négatif (- 4,5 pour mille entre 2007 et 2012) ; par contre le solde migratoire est positif depuis 1968 (à l'exception de la période 1990-1999 où il a été légèrement négatif), il est de + 1,6 % pour la période 2007-2012)[162].

Le parc immobilier est principalement constitué de maisons individuelles (97,4 % du parc immobilier total), principalement certes des résidences principales (63,9 % en 2012), mais les résidences secondaires y sont toutefois nombreuses (34,1 % en 2012) en raison de l'attractivité littorale.

Enseignement

La commune est rattachée à l'académie de Rennes. Cette académie fait partie de la zone B pour son calendrier de vacances scolaires.

L'école publique de Léchiagat[163] est une école primaire regroupant une école maternelle et une école élémentaire ; elle est située à proximité du port. Il n'existe plus d'école au bourg de Treffiagat.

Le lycée maritime professionnel de Guilvinec[164] est en fait situé sur le territoire de la commune de Treffiagat, à proximité de l'arrière-port de Léchiagat.

Loisirs, manifestations culturelles et festivités

Une « Fête des langoustes » était organisée à Léchiagat dans les années 1930, avec élection de la « Reine de la Fête à la langouste » et de ses demoiselles d'honneur[165].

L'« Espace jeunes » du Guilvinec-Treffiagat, qui se trouvait depuis 1998 installé dans les locaux de l'ancienne école maritime du Guilvinec, a emménagé en 2014 dans les locaux de l'ancien centre de vacances « La Providence ».

Tourisme

En 2015, Treffiagat dispose de trois terrains de camping (deux « deux étoiles », un « trois étoiles ») disposant en tout de 165 emplacements. La commune n'a aucun hôtel en activité.

Culte catholique

Les paroisses catholiques de Léchiagat (Notre-Dame-des-Flots) et de Treffiagat (saint-Riagat) font partie de l'ensemble paroissial de Stereden-Vor dans le doyenné de Pont-l'Abbé (Diocèse de Quimper et Léon).

Culte protestant

La commune compte deux lieux de culte protestant : le temple calviniste de l'Église protestante unie de France[166] et celui de la communauté évangélique des Assemblées de Dieu[167].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le manoir de Lestrédiagat, propriété de la famille Le Gouvello de la Porte depuis le mariage le à Rennes d'Amélie du Haffont de Lestrédiagat (1808-1881) avec Henry Le Gouvello de la Porte[168].

- Le menhir de Lehan, de quatre mètres de haut[169], est mouillé au milieu d'un étang derrière le cordon dunaire. Il est classé au titre de monument historique depuis 1923[170].

- Le menhir de Squividan ou de Reun, classé au titre de monument historique en 1975[171].

- Le menhir de Quélarn, classé au titre de monument historique depuis 1923[172].

- Deux stèles de l'âge du Fer, à cannelure, étaient visibles à l'église Saint-Riagat, avant 1902. Elles sont depuis dans le jardin de la salle polyvalente Croas-Malo. Une autre stèle est dans le jardin de l'ancien presbytère[173].

- L'église paroissiale Saint-Riagat de Treffiagat a été construite entre 1902 et 1905 par l'architecte Armand Gassis[174].

- L'église Notre-Dame-des-Flots à Léchiagat, a été construite entre 1958 et 1960 en reprenant des pierres d'édifices en ruines : Saint-Herbot du Trévoux pour les murs, Saint-Jean de Leuhan pour le clocher et le porche sud, le presbytère de Plonéour-Lanvern pour le portail de style flamboyant, et un penty de Plomeur pour les pierres de la sacristie[175]. Le clocher est inscrit au titre de monument historique depuis 1926[176].

- La chapelle Saint-Fiacre, consacrée à saint Fiacre, un saint guérisseur patron des jardiniers, date du XVIe siècle ; construite au milieu de son placître, son pardon se déroule le premier dimanche du mois de septembre.

- Les fontaines : celles de Saint-Fiacre et de Saint-Laurent étaient considérées comme miraculeuses (celle de Saint-Fiacre avait la réputation de guérir la coqueluche), mais la plus connue est la fontaine de Kerléguer, célèbre pour la qualité de son eau et qui a fourni pendant des siècles l'eau potable aux habitants de Léchiagat et même du Guilvinec, ainsi qu'aux marins qui venaient s'y approvisionner (de 100 à 200 barques chaque année dans le courant du XIXe siècle estime-t-on. Les eaux de cette fontaine furent encore plus utilisées après l'épidémie de choléra du Guilvinec survenue en 1885[177].

- Le château d'eau à l'entrée de Treffiagat a été décoré par l'artiste Frédéric Gracia. La fresque réalisée en 2009 sur l'ensemble de l'ouvrage montre une composition sur le thème des images représentatives de la ville: le phare, le port, le menhir et le littoral.

- Monuments de Treffiagat-Léchiagat

.JPG.webp)

Stèle protohistorique de l'ancien cimetière, jardin de la salle polyvalente Croas-Malo

Stèle protohistorique de l'ancien cimetière, jardin de la salle polyvalente Croas-Malo.JPG.webp)

Treffiagat, la chapelle Saint-Fiacre.

Treffiagat, la chapelle Saint-Fiacre. Treffiagat, la chapelle Saint-Fiacre.

Treffiagat, la chapelle Saint-Fiacre._L%C3%A9chiagat%252C_Finist%C3%A8re_(France).JPG.webp) Statue de La Vierge à l'Enfant (1894).

Statue de La Vierge à l'Enfant (1894).

Dictons et proverbes

Une comptine traditionnelle en breton, ici dans sa traduction française, persiflait les habitants de Treffiagat :

Les gens de Treffiagat, broches à poux,

À la mer s'en vont deux par deux,

Chercher de l'étoupe à tordre

Pour faire la corde qui les pendra[178]

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[24].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[25].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Étienne Le Donge, né le à Treffiagat, décédé le à Treffiagat.

Insee

- Dossier relatif à la commune, [lire en ligne]

- LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie.

- LOG T2 - Catégories et types de logements.

- LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation.

Autres sources

- Institut national de l'information géographique et forestière, Répertoire géographique des communes, [lire en ligne].

- « bigouden.tv/Actu-0729-Une_fres… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Le Steir est un tout petit fleuve côtier, en fait un simple ruisseau, long de 6 km, qui prend sa source à Plomeur, à ne pas confondre avec le Steïr, affluent de l'Odet

- René Largillière, "Les saints et l'organisation chrétienne primitive dans l'Armorique bretonne", 1925, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k914005/f185.image.r=Plougasnou.langFR

- "Treffiagat-Léchiagat : bulletin municipal 2015", consultable http://www.treffiagat.fr/bm2015.pdf

- Selon André Meynier, ensemble de champs ouverts formant jadis et naguère comme une petite plaine au milieu des bocages

- Léon Vassilière, "Notice sur le commerce des produits agricoles. Production végétale", 1906-1908, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6334258w/f433.image.r=Treffiagat

- Journal Ouest-Éclair no 4577 du 5 août 1911, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k642977k/f4.image.r=Treffiagat

- Louis Chauris, "Pays bigouden : des pierres et des hommes", éditions Skol Vreizh, 2011, [ (ISBN 978-2-915-623-58-1)]

- « Travaux aériens au phare de Croas Malo », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- [http://www.ot-pontlabbe29.fr/fr/incontournables/visites- a-treffiagat-lechiagat « Actu locale »], sur Actu locale (consulté le ).

- « 01 - Présentation de l’Association "Port d’intérêt Patrimonial" - associationportdinteretpatrimonial.over-blog.com », sur associationportdinteretpatrimonial.over-blog.com (consulté le ).

- Joseph Coïc, « Il y a 70 ans avait lieu la construction du pont entre Léchiagat et Le Guilvinec », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « treffiagat.fr/tourisme/decouve… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- https://www.ouest-france.fr/quelle-solution-perenne-pour-la-dune-de-lehan-3019058

- « Tréffiagat. La dune de Léhan a résisté aux grandes marées », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

- Journal Ouest-Éclair no 1631 du 6 février 1904, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6402405/f2.image.r=Treffiagat

- Steven Lecornu, Des travaux d'urgence sur la dune de Lehan, à Léchiagat, journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 25 février 2020.

- Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 16 novembre 2020.

- Steven Lecornu, Des travaux d'urgence à Léchiagat face à la « menace imminente », journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 20 novembre 2020.

- Journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest n° du 3 février 2021.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Pont-L'abbe - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Treffiagat et Pont-l'Abbé », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Pont-L'abbe - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Treffiagat et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Penmarch », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Alain Stéphan, Tous Les Prénoms Bretons, Paris, Éditions Jean-Paul Gisserot, , 126 p. (ISBN 2-87747-172-1, lire en ligne), p. 9.

- http://fr.topic-topos.com/menhir-de-loc-h-lehan-treffiagat

- Paul du Chatellier, Fouilles au pied des menhirs du canton de Pont-l'Abbé, revue "Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme : revue mensuelle illustrée", 1871, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4453295/f60.image.r=Treffiagat

- Paul du Chatellier, Exploration des monuments de Kerugou, de Kerflanc, de Pen-ar-Menez et de Kervilloc, communes de Plomeur et de Tréfiagat, "Bulletins et mémoires / Société d'émulation des Côtes-du-Nord", 1877, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2078185/f265.image.r=Treffiagat

- http://www.treffiagat.fr/tourisme/circuitmenhir.html

- Abbé Millon, Les tombeaux préhistoriques, "Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine", 1921 (en ligne).

- Histoire du Pays bigouden, Éd. Palantines, 2002, Serge Duigou, Jean-Michel Le Boulanger, p. 32.

- Paul du Chatellier, Exploration des monuments de Kérugou, de Kerflanc, de Pen-ar-Menez et de Kervilloc, communes de Plomeur et Tréfiagat, revue "Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme", 1878, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4453261/f177.image.r=Treffiagat

- Ces objets archéologiques se trouvent au musée archéologique James Miln-Zacharie Le Rouzic de Carnac (en ligne).

- Aveneau de la Grancière et A.L. Harmois, « Inventaire des haches-marteaux et des haches doubles ou casse têtes en pierre polie, trouvées en Bretagne Armorique », in Bulletin de la Société préhistorique de France, janvier 1916 (en ligne), et Alfred Devoir, « Contribution à l'étude de l'ère monumentale préhistorique : l'architecture mégalithique bretonne », in Bulletin de la Société préhistorique de France, janvier 1916 (en ligne).

- Paul du Chatellier, Exploration des monuments de Kérugou, de Kerflanc, de Pen-ar-Menez et de Kervilloc, communes de Plomeur et Tréfiagat, revue "Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme", 1878, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4453261/f182.image.r=Treffiagat

- Catalogue du Musée archéologique James Miln-Zacharie Le Rouzic, 1940 (en ligne).

- Edm.-M. P. Du V., Le R. P. Julien Maunoir, de la Compagnie de Jésus, apôtre de la Bretagne au XVIIe siècle, 1869 (en ligne).

- Hélène de Rohan-Guémené était veuve de Pierre du Pont, sire de Pont-l'Abbé et de Rostrenen, mort à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, et tutrice de son fils, Jehan, sire du Pont et de Rostrenen

- Michel Perron, Pêcheries et sécheries en Europe et en A.O.F : étude comparative, Bulletin de l'Agence générale des colonies, juin 1929 (en ligne).

- Daniel Bernard, La révolte du papier timbré au pays Bigouden. Nouveaux documents inédits, Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, 1962

- fr.topic-topos.com

- Paul-Armand du Châtellier, La baronnie du Pont, Revue des provinces de l'Ouest (Nantes), 1857, [lire en ligne].

- « cotequimper.fr/2015/07/11/l%E2… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- "Les débuts de la Révolution de 1789 à Tréffiagat", consultable http://www.treffiagat.fr/vie%20locale/revolution.pdf

- [PDF] treffiagat.fr.

- "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f7.image.r=Plovan?rk=21459;2

- Jérome Le Donge, né le à Treffiagat, marié le à Treffiagat avec Jeanne Pochat, décédé le à Treffiagat

- Pierre Goubert, « Recherches d'histoire rurale dans la France de l'Ouest (XVIIe – XVIIIe siècles) », in Bulletin de la Société d'histoire moderne, 1965 (en ligne).

- Journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 29 novembre 2020.

- Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 2-7. États généraux ; Cahiers des sénéchaussées et bailliages, série 1, tome 5, 1879 (en ligne).

- [PDF] treffiagat.fr

- Collection complète des lois promulguées sur les décrets de l'assemblée nationale, imprimée par ordre de l'assemblée nationale, tome 12 (en ligne).

- Serge Duigou, Jean-Michel Le Boulanger, Histoire du Pays bigouden, Plomelin, Palantines, 2002.

- Benjamin Girard, "La Bretagne maritime", 1889, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5744832r/f325.image.r=L%C3%A9chiagat

- Claude Vauclare, "Les pêches maritimes en Pays bigouden", IFREMER, 1985, consultable http://archimer.ifremer.fr/doc/1985/rapport-4137.pdf

- Marie-Paule et Bernard Kernéis, Les écoles de hameaux : deux programmes d' envergure à la fin du XIXe siècle dans le Finistère, revue "Le Lien", Centre généalogique du Finistère, n° 151, septembre 2019. Site des auteurs http://www.roch-gad.eu

- Pierre-Jean Berrou, L'assèchement des marais littoraux, grands travaux à Treffiagat en 1926-1928, revue "Treffiagat-Léchiagat", bulletin municipal 2013, consultable http://www.treffiagat.fr/bm2013.pdf

- Journal La Presse du 22 février 1860, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4786118/f3.image.r=Treffiagat

- "Annales du sauvetage maritime ", 1874, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57657506/f374.image.r=Treffiagat

- Journal Le Figaro no 235 du 24 août 1875, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k275686b.r=Treffiagat

- Anatole Le Braz, Au pays des naufragés, journal Journal des débats no 314 du , consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4685560/f1.image.r=Treffiagat

- Journal Le Petit Parisien no 7523 du 2 juin 1897, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5182002/f3.image.r=Treffiagat

- Henri Monod, "Le Choléra (histoire d'une épidémie, Finistère 1885-1886)", 1892, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61500477/f211.image.r=Treffiagat

- http://huguenotsinfo.free.fr/temples/lechiagat.htm

- http://protestantsbretons.fr/docs-cont/bigoudenes-et-protestantes/

- "Église de Reims : vie diocésaine", n° du 3 janvier 1891, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6586997w/f510.image.r=Treffiagat

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- Journal L'Aurore no 1756 du 10 août 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k728454k/f2.image.r=Treffiagat

- Henri Le Gouvello de la Porte (né le 24 avril 1845 à Rennes, décédé en 1920 à Nantes), fils d'Amélie du Haffont de Lestrédiagat (1808-1881), elle-même fille unique de Jacques du Haffont, seigneur de Lestrédiagat et d'Henry Le Gouvello de la Porte, officier d'infanterie. Marié avec Isabelle Brossin de Saint-Didier, il reçut en lot en 1881 le château de Lestrédiagat, dix fermes et deux moulins y attenant, voir Xavier de Bellevue, "Généalogie de la maison Fournier", 1909, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57280229/f336.image.r=Treffiagat

- Journal L'Aurore, no 1767 du 21 août 1902, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7284659/f2.image.r=Treffiagat

- Journal La Croix no 6115 du 19 mars 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2199756/f3.image.r=Treffiagat

- "Pandectes françaises périodiques : Recueil mensuel de jurisprudence et de législation", 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58025750/f791.image.r=Treffiagat

- Journal Ouest-Éclair no 3196 du 15 octobre 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641587d/f4.image.r=Treffiagat

- Journal Le Matin no 6911 du 27 janvier 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k559127b/f2.image.r=Treffiagat

- Journal Le XIXe siècle no 12006 du 24 janvier 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75723570/f2.image.r=Treffiagat

- Journal Le Matin no 8118 du 18 mai 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k567971z/f3.image.r=L%C3%A9chiagat

- Journal Ouest-Éclair no 3034 du 4 mai 1907, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k641423h/f5.image.r=Treffiagat

- "Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés", séance du , consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65530867/f2.image.r=Plobannalec.langFR