Plozévet

Plozévet [plozevɛt] est une commune française du département du Finistère, dans la région Bretagne, située à mi-distance entre Quimper et la Pointe du Raz, dans le pays Bigouden.

| Plozévet | |

La mairie. | |

.svg.png.webp) Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Haut Pays Bigouden |

| Maire Mandat |

Gilles Kérézéon 2020-2026 |

| Code postal | 29710 |

| Code commune | 29215 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plozévétiens |

| Population municipale |

2 945 hab. (2020 |

| Densité | 108 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 59′ 00″ nord, 4° 25′ 32″ ouest |

| Superficie | 27,18 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Unité urbaine | Plozévet (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Plonéour-Lanvern |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | plozevet.fr |

Plozévet fait partie, avec neuf autres communes, de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden.

Cette commune est célèbre dans le monde universitaire parce qu'elle a été l'objet, au début des années 1960, d'une vaste enquête pluridisciplinaire sous la direction de Monique et Robert Gessain du musée de l'Homme, avec la participation d'Edgar Morin.

Géographie

|

Plozévet fait partie du Pays Bigouden.

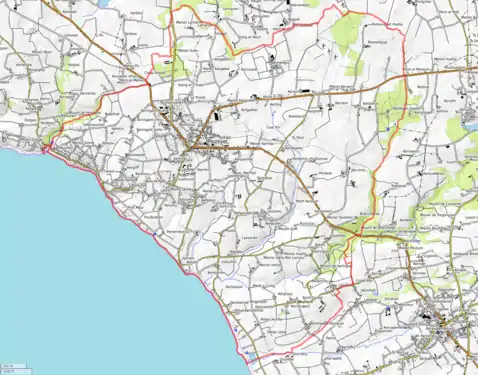

Situation

Plozévet est une commune littorale de l'océan Atlantique, en bordure de la baie d'Audierne entre Pors Poulhan et le Palud Gourinet ; son littoral assez rectiligne est formé d'un cordon de galets bordé de falaises généralement basses (moins de 15 mètres d'altitude), bloquant l'écoulement de l'eau des petits cours d'eau côtiers, ce qui a provoqué la formation de paluds maritimes et d'étangs. Le bourg est situé à une certaine distance de la côte, sur un plateau : c'est là une caractéristique commune à de nombreuses communes littorales bretonnes (par exemple à Ploaré, Plouhinec, Poullan, Combrit, Beuzec-Conq, Nizon, etc.), les premiers émigrants bretons fixèrent le centre de leurs plous à l'intérieur des terres, probablement par crainte des pirates saxons[1]. Il en est de même pour la plupart des hameaux, le littoral étant longtemps inhospitalier en raison de l'insécurité, d'un climat rude et des paluds, à l'exception des deux petits ports de Canté (aménagé sommairement dans une anse naturelle) et de Pors Poulhan (ce dernier partagé avec la commune voisine de Plouhinec) et de quelques hameaux de pêcheurs-goémoniers comme Poulhan, Poulbrehen, Kerbouron et Keristenvet.

Plozévet : le cordon de galets de la baie d'Audierne et le palud juste en arrière du cordon.

Plozévet : le cordon de galets de la baie d'Audierne et le palud juste en arrière du cordon. Plozévet : le cordon de galets de la baie d'Audierne.

Plozévet : le cordon de galets de la baie d'Audierne. Plozévet : le cordon de galets de la baie d'Audierne vu depuis les environs de Keristenvet en direction du nord-ouest.

Plozévet : le cordon de galets de la baie d'Audierne vu depuis les environs de Keristenvet en direction du nord-ouest. Marais communiquant avec la mer et interrompant légèrement la continuité du cordon de galets au niveau du Palud de Kerbouron.

Marais communiquant avec la mer et interrompant légèrement la continuité du cordon de galets au niveau du Palud de Kerbouron. Plage suspendue (cordon de galets fossilisé) près de Keristenvet.

Plage suspendue (cordon de galets fossilisé) près de Keristenvet. Près de Pellan : blockhaus déstabilisé, désormais au milieu de la plage, illustrant le recul de la côte depuis la Seconde Guerre mondiale 1.

Près de Pellan : blockhaus déstabilisé, désormais au milieu de la plage, illustrant le recul de la côte depuis la Seconde Guerre mondiale 1. Près de Pellan : blockhaus déstabilisé, désormais au milieu de la plage, illustrant le recul de la côte depuis la Seconde Guerre mondiale 2.

Près de Pellan : blockhaus déstabilisé, désormais au milieu de la plage, illustrant le recul de la côte depuis la Seconde Guerre mondiale 2. Vague à l'assaut de la falaise lors de la tempête du à Poulhan.

Vague à l'assaut de la falaise lors de la tempête du à Poulhan. Écume de mer provoquée par la tempête du entre Penhors et Pors Poulhan.

Écume de mer provoquée par la tempête du entre Penhors et Pors Poulhan.

Communes limitrophes

Terroirs traditionnels et contrastes politiques

D'un côté la mer et une plaine côtière balayée par l'air marin, protégeant ses récoltes derrière d'interminables clôtures de pierres entassées[2] ; de l'autre une campagne vallonnée, de landes, de bois et de labours, qui semble ignorer la mer. Le bourg lui-même appartient à ce monde terrien qui pendant longtemps négligea la côte, réputée zone vaine et dangereuse[3].

Le "Gorré" ("hautes terres"), au nord de la route principale, ancienne zone ingrate vouée aux cultures pauvres (seigle, sarrasin) contraste avec le "Traon" ("basses terres"), plus proche du littoral (autour de Pellan et Brumphez), où dominent les cultures maraîchères et avec la zone maritime, autour de Pors-Poulhan. Le littoral est resté longtemps peuplé d'une population misérable de goémoniers (récoltant le goémon vert utilisé comme engrais et vendant aussi des pains de soude aux usiniers de Pont-Croix et Audierne) et volontiers pilleurs d'épaves, méprisée par les gens du bourg[3].

Ce sont traditionnellement des bastions "rouges", qui contrastent politiquement avec le bourg et aussi avec la partie sud-est du finage communal, le Divisquin (ainsi nommé car situé aux alentours de la chapelle Saint-Démet), Lesneut et ses environs, plus conservateurs[3].

Géologie

Sur le plan géologique, la commune fait partie du domaine sud armoricain du Massif armoricain marqué par le cisaillement sud-armoricain. Cette immense faille se manifeste essentiellement par des roches magmatiques de type granite et orthogneiss armant les reliefs qui constituent les contreforts du haut pays Bigouden[4].

Des granulites gneissiques affleurent à Plozévet, à Pouldreuzic et sur la côte sauvage au niveau de Pors Poulhan : la roche est feuilletée comme du gneiss et contient des grenats, du mica blanc, de la tourmaline, du feldspath et du quartz[5]. Du micaschiste et des « roches vertes » (serpentinites, amphibolites, prasinites[6]) y affleurent également[7].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[8]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[9].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[12] complétée par des études régionales[13] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967[14] et qui se trouve à 18 km à vol d'oiseau[15] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[16], à 11,8 °C pour 1981-2010[17], puis à 12 °C pour 1991-2020[18].

Urbanisme

Typologie

Plozévet est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [20] - [21] - [22]. Elle appartient à l'unité urbaine de Plozévet, une unité urbaine monocommunale[23] de 2 967 habitants en 2017, constituant une ville isolée[24] - [25].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[26] - [27].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[28]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[29] - [30].

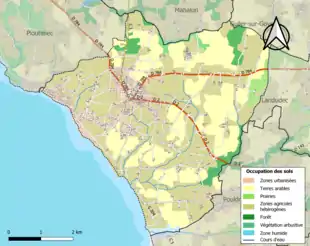

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (85 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (51,2 %), terres arables (30,8 %), zones urbanisées (10,8 %), forêts (4,3 %), prairies (1,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,8 %), zones humides intérieures (0,5 %), zones humides côtières (0,1 %)[31].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[32].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Vicarum Demet au XIe siècle, Plebs sancti Demetre en 1060, Ploezevet en 1270[33].

Le nom de Plozévet provient du breton ploe ("paroisse" en français) et de saint Dyved[34] (dénommé aussi saint Démet, ou saint Demet), saint breton qui serait un moine originaire du Pays de Galles venu entre le Ve siècle et le VIIe siècle[33], mais son existence réelle est douteuse même si la tradition en fait le frère de sainte Évette qui a une chapelle à Esquibien ; ce pourrait être simplement un nom d'origine ethnique faisant référence à la région galloise du Dyfed, dont une partie de la population aurait émigré en Bretagne lorsque leur territoire originel a été envahi par les Scots à partir du VIe siècle.

Histoire

Préhistoire

Paul du Châtellier a recensé à Plozévet entre 1882 et 1888 quatre menhirs (le menhir de Kervinou, haut de 1,5 mètre, est implanté en plein champ mais visible de la route de Menez Queldrec à Menez Kerlaeron ; le menhir fendu, dit aussi des deux jumeaux, le menhir trapu, le menhir de Lestrouguy[35]), trois allées couvertes (dont celle du Penker, détruite dans le courant du XXe siècle), deux dolmens, une chambre mégalithique à ciel ouvert, huit tumulus (mais beaucoup ont disparu depuis), y trouvant 68 objets (poignards, brassard d'archer, poteries, vases, ..), sans compter les tessons. Une stèle cannelée (comportant 25 cannelures bien érodées) reste visible près de l'emplacement de l'allée couverte disparue du Penker et deux autres, situées à l'entrée de la cour du moulin de Brénizénec, ne sont pas à leur emplacement originel. La signification de ces cannelures reste inconnue[36].

Antiquité

Une voie romaine partait de Pont-l'Abbé et allait jusqu'à la Pointe du Raz en passant par Plonéour, Tréogat, Pouldreuzic et Plozévet[37].

Moyen Âge

Plozévet faisait partie du Quéménet (ou Kemenet) dont le siège se trouvait à Penhars[38], dit encore Quéménet-Even, à l'origine du nom de la commune de Quéménéven (car il aurait appartenu à Even, comte de Léon au Xe siècle, puis à sa descendance)[39], châtellenie des vicomtes du Léon enclavée dans le comté de Cornouaille au XIIe siècle. Il est possible qu'elle se soit étendue à l'origine sur les deux pagi (« pays ») du Cap Sizun et du Cap Caval[40], mais, au XIIIe siècle, elle ne se composait plus que d'une douzaine de paroisses (dont Plouhinec, Plozévet, Pluguffan, Penhars, Plonéis, Guengat et Plogonnec) au sud-ouest et à l'ouest de Quimper[41].

Époque moderne

Le pardon de la chapelle de la Trinité durait trois jours ; il s'achevait par une grande foire. En 1642, on rapporte la présence de 4 000 pèlerins[42].

Parce qu'il s'opposait fermement aux distractions profanes pendant les fêtes religieuses, le prédicateur Julien Maunoir fut blessé d'un coup de pistolet à Plozévet[43].

Le , selon les archives de l'Amirauté de Quimper, 2 navires (la Marie, un bateau de 20 tonneaux, de Boulogne et l' Heureux Saint-Jean, 50 tonneaux, de Morlaix) vinrent se briser lors d'une tempête sur la côte de Plozévet[44]. Le l' Heureuse Marie, un bateau de 180 tonneaux de Saint-Malo, s'échoua sur la côte de Plozévet. Le capitaine déclara « qu'il s'est commis par les habitants de la côte un grand pillage de savon (...), qu'il a vu lui-même un grand nombre de particuliers en emporter dans des poches sur leurs épaules ; que même un de ses matelots de confiance (...) lui a dit que dans la nuit un des gardiens le prit à la gorge parce qu'il voulait l'empêcher de prendre six flacons d'huile que le dit gardien emporta malgré lui.. »[45].

« De grosses liasses de connaissement montrent que son chargement consistait en savons, huiles, anchois, sené, raisins, amandes et figues. (...) Toutes ces marchandises, rejetées à la côte, furent recueillies (!) et emportées par les populations du littoral (...) L'affaire du naufrage de l' Heureuse Marie et du pillage de sa cargaison donna lieu à des enquêtes, des procès, des perquisitions dans toute la contrée. (...) [Selon] les archives de l'Amirauté de Cornouaille « la nature de la marchandise échouée "courante et commerçante" apportait au pays une prospérité inespérée : cette denrée (le savon), presque de première nécessité, ou du moins de seconde, allait pour quelques jours donner à certains esprits le mirage d'un Eldorado ! » Sur toute la côte, partout où se poursuivaient les opérations de sauvetage, disons plutôt de pillage, les étrangers vinrent en foule et les cabarets, les débitants de cidre et d'eau-de-vie firent des recettes fructueuses. (...) « On trouve du savon partout, jusque sur les poutres des maisons, les solives des greniers ». (...) Et, d'après les archives, on s'aperçoit que le savon de l' Heureuse Marie a été colporté et vendu à Pleyben, Châteaulin, Locronan, Châteauneuf, Huelgoat, Carhaix, Gourin, Le Faouët, etc.[46]. »

En 1741, une épidémie de dysenterie sévit : « Dans chacune des paroisses de Goulien, Plogoff, Esquibien, Plouinec, Plozévet, Mahelon, Poulan, Beuzet-Cap-Sizun, Pouldergat, Douarnenez, on compte le chiffre énorme de dix à douze morts par jour »[47].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Plouzevet [Plozévet] de fournir 38 hommes et de payer 249 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[48].

En 1779, Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Plozévet :

« Plozévet, sur une montagne (sic), à cinq lieues un quart à l'ouest de Quimper, son évêché et son ressort, à 44 lieues de Rennes et à deux lieues de Pontcroix, sa subdélégation. On y compte 2 200 communiants[49] ; la cure est présentée par un chanoine de l'église cathédrale de Quimper. Ce territoire, qui est borné par la mer, renferme des terres fertiles, surtout en grains et lin[50]. »

Avant la Révolution française, Plozévet n'avait, cas exceptionnel dans la région, ni château, ni seigneur (même si les seigneuries voisines de Pont-Croix, Kerharo (en Tréboul) et Pont-l'Abbé disposaient chacune d'un droit de juridiction sur une partie de la paroisse) ; les habitants payaient tout de même des redevances seigneuriales et d'église (celles-ci, assez lourdes, ont probablement joué un rôle dans l'anticléricalisme d'une bonne partie des habitants), ainsi que des impôts royaux, mais le recteur y était la seule autorité présente, à la fois religieuse et politique ; c'est la source probable de l'anticléricalisme plozévétien[51].

L'Amirauté de Quimper a recensé 333 échouages de navires entre 1723 et 1791, mais combien d'autres n'ont pas été recensés ? La pointe de Penmarc'h, la presqu'île de Crozon, le Raz de Sein et Plozévet détiennent le taux le plus élevé de naufrages. Par exemple Le Ber, procureur terrien à Plozévet, alerté d'un risque de naufrage, « vit beaucoup de monde assemblé et vit, ainsi que beaucoup d'autres, un bâtiment se rompre et se briser en mille morceaux »[52].

Révolution française

Le les membres du tiers-état de Plozévet se réunirent dans la sacristie de l'église paroissiale pour rédiger leur cahier de doléances[53]. La paroisse de Plozévet, qui comprenait alors 304 feux, élit quatre délégués (Charles Le Guellec [futur maire entre 1800 et 1821], Henri [Henry] Strullu [futur maire entre 1791 et 1794] , Nicolas Malscoët [probablement Nicolas Hascoët], Pierre Hélias[Note 7]), pour la représenter à l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Quimper au printemps 1789[54].

Les premières décisions révolutionnaires concernant Plozévet

La loi du « relative à la circonscription des paroisses du district de Pont-Croix » donne à la paroisse de Plozévet comme succursale Lababan[55].

Plozévet accepte un prêtre jureur en 1791, ce qui est exceptionnel dans la région, les paroisses voisines soutenant toutes des prêtres réfractaires[51]. En 1803, l'ancien curé Jannou, réfugié en Espagne pendant la Révolution française, redevint curé de Plozévet[56].

Noël-Thomas Le Blouch est nommé instituteur à Plozévet et déclare le 9 pluviôse an IV () : « J'ai eu, suivant les saisons, tantôt cinquante élèves et tantôt vingt et environ. (...). Quelques-uns commencent à lire et à entendre le français ; à ces derniers, je fais apprendre par mémoire les Droits de l'homme et du citoyen, les actions héroïques, les travaux de l'agriculture (...) »[57].

Entre 1793 et 1801 Plozévet est momentanément chef-lieu de canton, avant d'être intégré au canton de Plogastel-Saint-Germain.

Le drame du naufrage du Droits de l'Homme

Jacques Cambry évoque vers 1795 la tradition du droit de bris pratiquée par les habitants : « Cette année même, au moment d'un naufrage, les habitants de Plozévet et de Plouvan [Plovan] obligèrent la troupe à gagner ses casernes ; alors, ivres d'avidité, mus par le démon du pillage, ils s'élancèrent sur les débris du bâtiment avec une telle fureur qu'après s'être gorgés de vins, d'eau-de-vie, de liqueurs, ils avalèrent une caisse entière de médicamens [médicaments] qui donna la mort aux uns, et d'affreuses convulsions aux autres »[58].

.jpg.webp)

Le , le vaisseau de 74 canons Droits de l'Homme, qui participait aux Guerres de la Révolution française (Première Coalition), s'échoue sur un banc de sable sur la commune de Plozévet. La revue Le Monde illustré raconte ainsi le drame en 1882 lors d'une cérémonie au pied du menhir commémorant le drame :

« En janvier 1797, un drame des plus émouvants avait pour théâtre le fond de la Baie d'Audierne (...). Le vaisseau français Les Droits de l'Homme, parti de Brest avec 650 hommes d'équipage et 580 soldats de la légion des Francs qu'il devait débarquer en Irlande, fut empêché par les tempêtes d'atteindre le lieu de sa destination. Il erra pendant plusieurs jours, faisant voile vers la France, lorsqu'à 25 lieues de Penmarch il fut attaqué par deux vaisseaux anglais, l'Indefatigable et l'Amazon. (...) La lutte dura treize heures. L'Indefatigable finit par s'éloigner, L'Amazon s'échoua, mais les Droits de l'Homme [démâté] n'était pas en meilleur état. L'inhospitalité des riverains d'alors ne leur fut pas moins funeste que la lutte contre les Anglais : le feu de l'ennemi, les coups de mer qui faisaient chavirer les canots, la cruauté des habitants qui coupèrent les câbles de sauvetage[59], il n'en fallait pas tant pour expliquer comment les cadavres de 650 hommes furent rejetés sur la grève de Canté. (...) Déjà en 1840, une pierre mégalithique avait reçu de la part d'un Anglais sauvé par l'équipage du Droits de l'Homme, le major Pipon, une inscription commémorative. (...) Cette année, les députés du Finistère, MM Hémon et Arnoult, ont réussi à faire classer ce vieux menhir au nombre des monuments historiques (...). Quatre boulets provenant du combat du ont été déposés au pied du menhir[60]. »

Sur le menhir est écrit : « Ici, autour de cette pierre druidique, sont inhumés environ six cents naufragés du vaisseau Les Droits de l'Homme, brisé par la tempête le . Le major Piron, né à Jersey, miraculeusement échappé à ce désastre, est revenu sur cette plage le , et dûment autorisé, a fait graver sur la pierre ce témoignage durable de sa reconnaissance ».

Le Droits de l'Homme attaqué par deux frégates anglaises (gravure anglaise de 1798)

Le Droits de l'Homme attaqué par deux frégates anglaises (gravure anglaise de 1798)

Le , à la faveur d'une très basse mer, trois canons ayant appartenu à la frégate Amazone ont été extraits, sur le rivage, de la profonde excavation où ils se trouvaient enfouis, depuis 90 ans, sous une couche de sable de 1,60 mètre. Ces canons étaient comme soudés au fond rocheux sur lequel ils reposaient, et recouverts d'une épaisse croûte, aussi dure que le fer qu'elle enveloppait, et composée d'un mélange calciné de résidus de graviers, de coquillages et de fragments de rocs[61].

L'enseignement à Plozévet

L'enseignement à Plozévet[62] :

- 1835 : acquisition de la maison du curé Perrot pour l'ouverture d'une école publique (la loi Guizot de 1833 impose aux communes de plus de 500 habitants d'ouvrir une école primaire) ;

- 1861 : construction d'une école publique mixte (dirigée par des Sœurs) route d'Audierne, mise en service en 1863 ;

Entre 1858 et 1870 guère plus de 10 % des conscrits plozévétiens savaient lire et écrire.

- 1882-1884 : l'école mixte devient école de filles, une école communale de garçons est construite à l'emplacement de l'acfuelle mairie (rue Jules Ferry) ;

- 1903 : laïcisation de l'école de filles ;

- 1926 : construction d'une école de hameau à Pors-Poulhan. Elle fonctionnera jusqu'en 1968 ;

- 1928 : construction de l'école de hameau de Saint-Démet, qui sera ouverte jusqu'en 1974. Une école primaire libre de filles est ouverte ;

- 1933 : inauguration de l'école Georges-Le Bail, route de Pont-l'Abbé, qui accueille les garçons (une école de 10 classes, disposant d'un pensionnat et d'un cours complémentaire). Les filles occupent désormais l'actuelle mairie, jusqu'alors école de garçons ;

- années 1960 : les écoles deviennent mixtes ;

- 1968 : début de la construction du CES, actuel collège Henri-Le Moal ;

- 1978 : fermeture de l'ancienne école de filles.

Une école privée Sainte-Jeanne-d'Arc, tenue par les Sœurs de Kermaria, ouvre, uniquement pour les filles, en 1928 et se dote en 1958 d'un cours complémentaire aussi réservé aux filles.

Le XIXe siècle

La commune devient "rouge" sous la Restauration lorsqu'elle se retrouve dotée d'un nouveau recteur plein de zèle pour l'Église et la Monarchie, symbole de l'Ancien Régime ; or en 1833 s'installe Pierre Le Bail (plus connu sous le nom de Roland Le Bail), notaire aux idées libérales, qui, avec ses descendants et successeurs, allait faire par la suite de Plozévet une commune "rouge" pour l'époque, laïque et républicaine, c'est-à-dire radicale, en dépit de l'opposition vive du parti "blanc", soutenu principalement par les paysans et par le recteur Pierre Marie Perrot[Note 8], curé "de choc" entre 1819 et 1834[51].

La déchristianisation à Plozévet était déjà forte en 1837 : sur 2 675 paroissiens en âge de communier, 1 300 seulement, soit à peine 50 %, firent leurs pâques (c'est-à-dire communièrent aux environs de la fête de Pâques) cette année-là[3].

Yves Le Goaër, cultivateur à Plozévet, fut condamné à mort par la Cour d'assises du Finistère le pour avoir assassiné sa femme, Anne Coroller, avec la complicité de sa maîtresse. Parvenu à s'échapper de la prison de Quimper et ayant menacé de s'en prendre aux témoins qui avaient déposé contre lui, ce qui contraint des habitants de Plozévet et des environs à monter la garde, il fut arrêté de nouveau le à Landudec et exécuté le . Une gwerz fut composée par Théodore Hersart de La Villemarqué sur cette triste affaire[63].

En 1845, A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Plozévet :

« Plozévet (sous l'invocation de saint Dévot, abbé) : commune formée par l'ancienne paroisse du même nom, aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Lanmarzin, Kermenguy, Lestréouzien, Keringar, Breunphuez, Pouldu, Queldrec, Kervinou. Manoir de Kerguinaou[64]. Superficie totale : 2 726 hectares dont (...) terres labourables 1 055 ha, prés et pâtures 271 ha, bois 31 ha, landes et incultes 1 265 ha (...). Moulins : 15 (de la Trinité, de Lestuyen, de Kervingar, à vent ; de Kerguinaou, de Kerzuot, du Goff, de Cony, de Keringuel, de Brénizennec, à eau)[65]. (...) Cette commune, située sur la fameuse baie d'Audierne, est une des localités où l'on a eu le plus de peine à déraciner ces infâmes habitudes du pillage des naufragés que l'on a tant reprochées aux habitants de ces côtes dangereuses. Il y a foire le 4 avril et le lundi de la Trinité. Géologie : constitution granitique. On parle le breton[66]. »

Jusque vers 1860 « Plozévet est un monde fermé ; la vieille communauté paysanne, exclusive, faussement égalitaire, d'autant plus forte ici que le paysan est depuis longtemps (depuis toujours ?) sans seigneur (...). On va de temps en temps dans les villes voisines, Pont-Croix, Quimper, Pont-l'Abbé, pour vendre quelques produits et faire quelques achats. Mais pour l'essentiel on vit sur la terre et de la terre de Plozévet. (...) Près de la moitié des exploitations ne dépassent pas cinq hectares (...).Le régime domanier[67] est le mode de faire-valoir le plus fréquent ». Les terrains communaux, qui permettaient notamment aux plus pauvres l'écobuage et à leurs troupeaux d'y paître ont été conservés. Les seules innovations notables sont la culture des pommes de terre qui, en 1853, occupe 11 % des terres labourables et l'introduction des charrues à soc de fer depuis 1840 environ. Les moissons se font encore à la faucille et le battage au fléau[3].

Le bourg est resté longtemps d'importance très modeste : au milieu du XIXe siècle sept "villages" ("hameaux" dans la terminologie locale) de la commune étaient plus peuplés que lui ; ce n'est qu'à partir de 1870 qu'il grossit, concentrant progressivement toutes les fonctions importantes (administration, écoles, vie religieuse, commerces, activités industrielles), agglomérant aussi les habitants les plus aisés, au mode de vie "bourgeois". En 1906, avec 532 habitants agglomérés<, le bourg est devenu la plus grosse agglomération de la commune[3].

Les jeunes hommes embarquent souvent pour la « grande pêche » pratiquée sur les bancs de Terre-Neuve[68], mais à partir de la décennie 1860 l'émigration agricole vers la Vendée, la Beauce ou les exploitations maraîchères de la région parisienne ou de la Ceinture dorée bretonne l'emporta. Une filière d'émigration vers les usines de Chantenay fut importante principalement entre 1870 et 1925.

Henri Collin, alors âgé de 23 ans, qui se comportait en tyran à l’égard de sa femme et de ses beaux-parents qui continuaient à vivre dans la ferme dont ils lui avaient légué l’exploitation par une donation, étrangla le son beau-père Jacques Bourdon, dont le corps fut retrouvé dans un champ, parce que ce dernier lui réclamait de l’argent et des livraisons de céréales, ce qui était prévu par le contrat de donation. Condamné à mort par la Cour d’assises du Finistère le , il fut guillotiné publiquement à Quimper le [69].

La surface agricole utile de Plozévet est passée de 1 330 hectares vers 1860 à 1 600 ha en 1894, puis à environ 2 000 hectares vers 1900, la surface agricole utile par travailleur oscillant dans le même temps entre 1,5 et 1,7 ha. Vers 1910, le nombre d'emplois agricoles est estimé à 635, alors que les actifs agricoles disponibles y sont plus de 1 300, ce qui signifie que bon nombre d'entre eux n'ont qu'une occupation épisodique ou partielle et explique l'importance de l'exode rural à cette époque[70].

Benjamin Girard décrit ainsi Plozévet en 1889 :

« La commune de Plozévet est l'une des plus considérables du canton de Plogastel-Saint-Germain, et la plus peuplée de ce canton, après celle de Plonéour-Lanvern. Le bourg est situé à la jonction des chemins de grande communication n° 1 et n° 2 ; il est assez commerçant et a une population agglomérée de 493 habitants[71]. »

Une fabrication de modèles réduits en bois de meubles bretons destinés principalement à être vendus aux touristes comme souvenirs, mais servant aussi parfois de meubles pour poupées ou pour ranger des bibelots, débuta à Plozévet en 1878. Un "Musée des petits meubles bretons" existe à Plozévet[72].

Plozévet au début du XXe siècle

Gustave Geffroy parcourt la région en 1904 et la décrit ainsi :

« Je poussai plus loin que Plouhinec, toujours suivant la côte, par le sentier des douaniers. C'est d'une désolation, d'une solitude sans pareilles. J'ai marché, je crois bien, toute une journée sans rencontrer un être humain, en dehors des arrêts dans les villages, et encore les villages donnaient-ils, eux aussi, l'impression de la solitude, tant ils étaient mornes ce jour-là, tous les hommes à la mer, toutes les femmes aux champs, des enfants assis sur les seuils, graves comme des vieillards, une femme derrière un comptoir, des visages entrevus plutôt que vus, à quelque vitre sombre. Pour arriver à l'un de ces villages, il fallait quitter le bord sauvage de la mer, s'engager dans des sentiers bordés de petits murs faits de pierres superposées, ou franchir ces landes dont la rude verdure peut seule résister à l'âpreté et à la violence du vent. Il y avait seulement, de temps à autre, quelque pauvre champ de pommes de terre ou de blé, clos de pierre, où se lisait le dur et touchant effort du laboureur pour arracher un peu de vie à cette terre déshéritée. L'un de ces villages est Plozévet, je devrais dire l'un de ces abris. Les maisons sont réunies autour d'une église au fin clocher[73]. »

La foire de la Trinité et la quête du beurre à la Belle Époque

La foire de la Trinité était alors un événement très important à Plozévet comme en témoigne ce texte datant de 1900 :

« Hier a eu lieu le pardon de la Trinité ; aujourd'hui, sur le vaste quadrilatère (...) qui se détache en avant du hameau de la Trinité, c'est la foire. Splendide débauche de couleurs et de soleil ; parmi les deux boulevards formés latéralement et à angle droit par les tentes de feuillage et de toile, se heurtent en le plus pittoresque fouillis tous les costumes du Cap Sizun. De la poussière, d'âcres odeurs humaines, des fumées de cuisine en plein vent ; puis de véritables troupeaux dont la vente en détail suscite d'assourdissantes clameurs. Des files et des files de charrettes et de chars à bancs, quelques bicyclettes même. (...) Plus loin, près d'un talus (...), des paysans, des enfants, des citadins et des gendarmes, spectateurs attentifs, c'est la danse qui se déroule, éblouissante de coloris, dans un rectangle formé par une quadruple rangée de curieux. (...) Ceux qui ne veulent plus danser s'en vont, sans que la danse en soit troublée et ils rentrent ensuite quand ils ont repris haleine, c'est-à-dire quand hommes et femmes ont bu de pleins bols de bière et surtout d'eau-de-vie. »

« Trois heures viennent de sonner. (...) Le curé de Plozévet va procéder à la vente aux enchères du beurre, des œufs, des volailles et, me dit-on, de quelques génisses, tous dons apportés en fétichiste volition à saint Herbot de la Trinité. (...) Sur l'autel [de la chapelle][74], des molettes et des molettes de beurre, 400 livres me dit-on. Va-et-vient de sabots, des gens entrent et sortent qui enlèvent tout ce beurre sous la surveillance du curé (...)[75]. »

Le pardon de la chapelle de la Trinité vers 1920.

Le pardon de la chapelle de la Trinité vers 1920.

Une vie politique et religieuse parfois agitée

Le journal Le Matin indique dans son n° du qu'« il a été impossible de procéder aux inventaires à Plovan, à Plomeur, à Tréogat et à Plozévet, des groupes compacts de femmes entourant les églises »[76].

Des incidents éclatèrent lors des élections législatives de juillet 1907 à Plozévet et dans des communes voisines (les principaux candidats étaient Georges Le Bail, maire de Plozévet, du parti de la Gauche radicale, qui fut réélu député, et Jean Hénaff, conseiller d'arrondissement : le journal L'Ouest-Éclair écrit :

« Quant aux bagarres qui ont éclaté (...) dans différentes communes du canton de Plogastel, elles ont été cette année d'une violence inouïe. Vraiment M. Le Bail peut être fier de ses électeurs et particulièrement de ceux de Plozévet, Plovan et Plogastel, où ils se sont bien démenés. Il fallait à tout prix que M. Le Bail fut élu et, pour arriver à ce résultat, tous les moyens étaient bons. À Plozévet, les électeurs douteux étaient contraints de montrer leur billet [bulletin de vote], quantité ont été chassés à coups de pied et de poing. (...) M. de Chamaillard, sénateur, son fils (...) et quelques amis s'étaient rendus dimanche, à 9 heures, à Plozévet, pour se rendre un peu compte de la manœuvre électorale dans cette commune. Mais l'alarme avait été donnée. Aussi, quand les survenants voulurent pénétrer dans la cour qui donne accès à la salle de vote, ils trouvèrent le passage interdit, une haie humaine menaçante formait rempart ; malgré leurs réclamations, force leur fut de battre en retraite et de regagner au plus vite leur hôtel, sous une grêle de pierres et tandis que les coups de rotin et de matraques pleuvaient dru. Dans la bagarre, M. de Chamaillard a été atteint à la tempe par un gros caillou[77]. »

L'opposition entre les "Blancs", majoritaires parmi les électeurs ruraux, et les "Rouges", majoritaires parmi les marins, fut longtemps très forte : en 1910, le marquis de L'Estourbeillon, député royaliste, dénonce les incidents survenus lors des élections législatives dans la deuxième circonscription de Quimper : « ce furent les voies d'accès aux salles de vote et même aux bourgs gardés par des groupes d'individus menaçant et frappant les électeurs ruraux qui venaient voter comme à Treffiagat, Peumerit et Plozévet ; des bureaux et des urnes pris violemment et gardés par des bandes de marins étrangers aux sections de vote, comme à Plobannalec, pour empêcher le vote des cultivateurs »[78].

Le journal L'Aurore dans son édition du écrit : « Des incidents se sont produits dans la deuxième circonscription, notamment dans les communes de Plozévet, Treffiagat, Peumerit, Plovan et Plobannalec. Des rixes se sont produites. Plusieurs électeurs ont été blessés »[79].

André Burgière rapporte une vive polémique qui a opposé le l'instituteur, un "bleu" et le curé, un "blanc" : ce jour-là, le recteur Guirriec voulut, lors d'une réunion électorale qui se tenait à Plozévet, prendre la parole à propos de manuels scolaires mis à l'index[80] et fut accueilli aux cris : « Hou ! La calotte ! Vive l'histoire de France ! Pasq yound ["refus de Pâques"] ! » ; « Monsieur Toullec », lance le recteur à l'adresse de l'instituteur qui se trouvait parmi les contre-manifestants, « faites dégager la place », ce qui lui valut cette réplique : « Monsieur le Curé, je ne suis ni votre valet, ni un agent de police ». Tumulte clochemerlesque[81].

En 1913, le journal La Croix écrit : « (...) À tous les scrutins dans les communes de Plogastel, Plozévet, Plovan, Peumerit, où règnent par la terreur et par la fraude les partisans de M. Le Bail. Jets de poivre, coups de poing, coups de pied, coups de triques, tout est bon pour faire autour de l'urne un vide propice aux substitutions de bulletins ou pour en écarter l'électeur suspect de sympathie à l'égard du candidat adverse. C'est à Plozévet, commune administrée par M. Le Bail, que "l'apachisme électoral" atteint le record. Pour arriver à la salle de vote, il faut passer par un couloir où les partisans de M. Le Bail arrêtent tout électeur qui ne montre pas le "bon" bulletin »[82].

Le naufrage du Cormoran 1

Le , le Cormoran 1, un chalutier à vapeur anglais, s'échoua sur les rochers de Kerbouron. À marée basse, le sable découvre parfois les restes de son squelette métallique. Soumis aux vents dominants d'ouest-sud-ouest et à la houle du large, de nombreux bateaux en perdition se sont au fil du temps échoués sur Le littoral plozévétien, où parviennent également de nombreux déchets à la dérive. Ces fortunes de mer étaient vécues comme une aubaine par les populations littorales qui devenaient des pilleurs d'épaves en dépit des sermons en chaire et des menaces pénales[83]

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plozévet porte les noms de 215 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale[84]. Six au moins (Joseph Ferrant, Jean Gadonna, Guillaume Julien, Alain Le Berre, Jules Talidec, Jacques Toussy) sont des marins disparus en mer et un autre marin, Sébastien Kerouredan est mort à Palerme (Sicile) ; six au moins (Guillaume Ferrant, Hervé Guillou, Jean Hélias, Jean Le Dem, Joseph Le Goff, Yves Prigent) sont décédés sur le front belge, quatre au moins (Henri Burel, Jean Kérouredan, Henri Le Corre, Alain Le Gall, Sébastien Le Roy) dans les Balkans, un (Jean Madec) est mort en Tunisie ; Jean Michel Le Bars[85] est mort lors de la Bataille de Sedd-Ul-Bahr (Turquie) ; la plupart des autres sur le sol français. Parmi eux, à titre d'exemple, Guillaume Le Bellec, né le à Penhars, instituteur à Plozévet, sous-lieutenant au 118e régiment d'infanterie, puis au 147e régiment d'infanterie, grièvement blessé à la tête lors de la bataille de Verdun, mourut le ; il fut fait chevalier de la Légion d'honneur sur son lit de mort et est enterré au cimetière de Dugny-sur-Meuse[86] ; Jean Le Gall, né le à Plozévet, soldat au 71e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Basseux (Pas-de-Calais), décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre.

Selon un décompte effectué par Edgar Morin et André Burgière, 30 % des hommes de la commune ayant entre 18 et 48 ans ont été tués[87].

Les cargos américains Lake Portage et Berwind, qui faisaient partie de deux convois américains successifs, furent coulés le par le sous-marin allemand UB-88 en Baie d'Audierne face à Plozévet, au sud de Pors Poulhan. Le naufrage rapide du Berwind fit quatre victimes, le reste de l'équipage fut recueilli par des bateaux français[88].

Le monument aux morts de Plozévet, dû à René Quillivic, fut inauguré le ; c'est une pierre longue de plus de 9 mètres en forme de menhir en granite orthogneissique extraite du sol au sud du bourg ; à côté du monument se trouve d'autres blocs de rochers épars et une statue en kersantite représentant un Bigouden, nu-tête, son chapeau à la tête : l'homme représenté en habits traditionnels est Sébastien Le Gouill, qui avait perdu trois de ses fils et un gendre pendant cette guerre (M. Strullu, qui avait perdu 4 fils, refusa). Le monument porte l'inscription : « Da garet hon euz gret bro c'hall betek mervel » (« J'ai beaucoup aimé mon pays jusqu'à en mourir »).

L'Entre-deux-guerres

Un soldat de Plozévet, Étienne Le Gouil, du 128e régiment d'infanterie, trouva la mort dans la catastrophe ferroviaire de Sillé-le-Guillaume, survenue le et provoquée par la collision entre un train militaire français et un train militaire américain (la catastrophe fit en tout 6 morts parmi les soldats français et 15 parmi les militaires américains et de nombreux blessés)[89].

La ligne ferroviaire à voie métrique surnommée "train carottes", exploitée initialement par les Chemins de fer armoricains, fut inaugurée le et ferma le , ne fonctionnant donc que 23 ans à peine. La voie ferrée partait de Pont-l'Abbé et desservait les gares de Plonéour-Lanvern, Tréogat, Pouldreuzic, Plozévet, Plouhinec, Pont-Croix, pour aboutir à Audierne ; la ligne desservait aussi des arrêts facultatifs supplémentaires comme celui de Plovan[90]. « C'était un train mixte de marchandises et de voyageurs, qui a eu un impact important sur la vie économique et sociale en pays Bigouden et dans le cap Sizun » a écrit l'historien Serge Duigou.

L'entreprise Le Guil, spécialisée dans la fabrication de meubles miniatures bretons vendus comme souvenirs aux touristes, est fondée en 1920 ; son origine provient d'une Américaine de passage tombée sous le charme des meubles bretons alors fabriqués à Plozévet ; trop encombrants pour qu'elle puisse en rapporter dans son pays, elle demanda que des modèles réduits soient fabriqués ; ils devinrent des prototypes dont des exemplaires furent fabriqués à Plozévet jusque dans la décennie 1970.

La conserverie Azur est aussi créée vers 1920 (elle employait encore 60 ouvrières en 1962).

Le club de football "La Plozévétienne" est créé en 1921[91]

Une nouvelle école est construite en 1930 : c'est l'actuelle école Georges Le Bail, devenue école mixte en 1975.

Le , un orage d'une extrême violence (certains grêlons étaient gros comme les galets de la grève toute proche) qui dura environ deux heures, de 8 heures à 10 heures du matin, saccagea les récoltes de blé noir, blé, avoine, pommes de terre, petits pois, sur des dizaines d'ha entre Plozévet et Lababan ; les dégâts furent considérables[92].

Pendant la première moitié du XXe siècle, Plozévet a été la commune française fournissant la plus forte proportion de diplômés par rapport à sa population[93]. Paradoxalement, le développement de l'instruction nourrit une forte émigration de nombreux jeunes devenus fonctionnaires ; d'autres partent travailler comme ouvriers, notamment dans les conserveries de Chantenay.

Léontine Salaun, du hameau de Keristenvet, témoigne ainsi de la vie des habitants à cette période :

« Mes parents habitaient une petite chaumière à Keristenvet, sur la côte. Mon père était pêcheur et goémonier. Il possédait un bateau qu'il avait nommé La volonté de Dieu. Il était également cultivateur et louait ses bras, pour dix centimes par jour, aux fermes environnantes pour les travaux des champs. Dans le quartier, on le connaissait aussi comme coiffeur et dentiste. Il arrachait les dents. Ma mère s'occupait des cinq enfants et, lorsqu'elle avait du temps, elle aidait mon père. J'ai commencé à vendre le poisson de ferme en ferme avec ma mère dès l'âge de dix ans. À 13 ans, à la veille de mon certificat d'études, j'ai arrêté l'école pour aider mon père à récolter le goémon. Les familles étaient nombreuses et il n'y avait pas de terres ni de travail pour tout le monde sur la côte. Beaucoup de jeunes de ma génération ont quitté le pays pour faire leur vie. À 20 ans, entre 1937 et 1939, j'ai fait trois saisons dans une conserverie en Vendée, à L'Herbaudière sur l'île de Noirmoutier. De nombreuses jeunes bigoudènes et plozévétiennes se retrouvaient dans les usines vendéennes pour la saison de la sardine entre mai et octobre. Elles payaient mieux que les conserveries du Pays Bigouden. Nous étions nourries et logées dans un dortoir par l'employeur. Au début de la guerre, je suis revenue à Plozévet. Durant une quinzaine d'années, j'ai gagné ma vie en faisant du picot. Je réalisais des gants, des guirlandes et des motifs divers. En 1956, je suis retournée à l'usine, chez Larzul à Plozévet. La vie était dure sur la côte, mais nous étions heureux[94]. »

En 1937, une "Maison de campagne des écoliers" ouvre dans l'école Georges Le Bail et accueille 33 enfants vosgiens pendant tout le mois d'août. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, vient inaugurer cette école le [95].

Pors Poulhan

Pors Poulhan était un monde à part (« Il n'est pas de Plozévet, il est de Pors Poulhan », disait-on couramment), marqué par une forte endogamie. Décidé en 1898, un treuil et une plateforme y sont aménagés en 1914, ce qui permit à un modeste port de pêche de se développer, employant par exemple 157 marins-pêcheurs en 1924. La station de sauvetage de Pors Poulhan et son canot, le Jeanne David, furent inaugurés le [96].

Le brise-lames ne fut construit qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1962, 7 bateaux de Plozévet participaient à la grande pêche jusqu'au large du Maroc, pêchant principalement la langouste, mais aussi le thon et la sardine (les ventes se faisaient à Audierne). Désormais Pors Poulhan n'est plus qu'un port de plaisance[3].

Auguste Dupouy décrit ainsi Pors Poulhan en 1944 : « Le havre étroit de Poulhan (...) se creuse dans la falaise de granit et de schiste (...). Trop peu profond et trop peu sûr pour accueillir les sloops langoustiers, il se contente d'offrir un abri précaire à de simples canots qu'un treuil permet de hisser jusqu'à la route en bordure. Ces barques à sec entre lesquelles il arrive que des vaches circulent, cette eau salée, ce ruisseau bavard, un phare blanc sur la falaise, un moulin à vent sur une butte, tout contribue à une impression contrastée de marine et de bucolique »[97].

Le port de Canté

Jean Bourdon, fils d'un pêcheur de Canté, témoigne :

« Les pêcheurs de Canté habitaient entre Porzembréval et le palud Pellan, sur la côte sud de la commune. La plupart possédait un peu de terre, comme mes parents qui cultivaient deux hectares, mais la pêche constituait, avec le goémon, l'essentiel de leurs revenus. À la fin des années 1940, il y avait six bateaux à Canté dont celui de mon père, l'Annette. Un canot de 6,50 m avec voiles et moteur qui embarquait quatre hommes. Mon père prenait la mer entre mai et novembre lorsque le temps le permettait. Il pêchait de nuit au filet droit et à la traîne et ramenait quelques kilos de maquereaux, lieus et sardines... Certains pêchaient aussi les crustacés. La baie était alors beaucoup plus poissonneuse. C'est ma mère qui vendait le poisson. Le matin, elle partait sur les chemins, de ferme en ferme, transportant la pêche sur une charrette à bras. »

« Le port de Canté est une petite anse naturelle dans laquelle les pêcheurs ont aménagé un chenal par déroctage du plateau rocheux. Durant la saison de la pêche, si le temps le permettait, les canots étaient amarrés dans le chenal. Si une forte houle ou une tempête s'annonçaient, les bateaux étaient ramenés sur la grève. L'hiver arrivant, ils étaient mis à l'abri sur la rive à l'aide du treuil installé par la municipalité dans les années 1930. Il fallait 13 hommes et femmes pour hisser un bateau. Toutes les familles s'entraidaient. C'était un travail très dur physiquement. Le port de Canté a cessé de fonctionner dans les années 1950[98]. »

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plozévet porte les noms de 42 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale[99]. Parmi elles, à titre d'exemple, Albert Lannou, né le à Plozévet, hussard au 4e régiment de hussards, tué à l'ennemi le à Métigny (Somme) lors de la Débâcle, décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre ; Pierre Bequet, né le à Plozévet, quartier-maître fourrier à bord du Dunkerque, tué le lors de la Bataille de Mers el-Kébir. Sept au moins (Jean André, Jean Colin, Guillaume Le Dréau, Henri Le Meur, Jean Le Quéré, Jean Peuziat, Jean Piron) sont des marins disparus en mer.

Le , un avion américain coule à l'ouest de Plozévet. Neuf aviateurs sont recueillis par la Marine allemande et fait prisonniers[100].

Quatre habitants de Plozévet furent tués le par les troupes d'occupation (des Caucasiens stationnés à la ferme de Kerveillant et prêts à partir, tirèrent des coups de feu dans le bourg de Plozévet, alors que la population commençait à fêter la prochaine Libération) : Pierre Brasquer, Jean Le Goff, Henri Mourrain et Daniel Bourdon[101] ; ce dernier, né le à Plozévet, maître canonnier jusqu'au sabordage de la flotte française à Toulon, s'était engagé par la suite dans la Résistance ; il a été décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre 1939-1945[102].

Le gendarme Pierre Brasquer[103], en poste à Pont-Croix, est mort le à l'hôpital de Douarnenez des suites de ses blessures reçues alors qu'il ripostait à l'attaque par une colonne allemande des habitants de Plozévet qui s'étaient rassemblés pour fêter l'arrivée prochaine des troupes alliées[104]. La 63e Promotion de l'École de gendarmerie de Châteaulin lui a rendu un hommage solennel en le prenant pour parrain en juin 2015.

Pierre Trépos, né en 1913 à Plozévet, instituteur à Pont-l'Abbé, puis professeur d'anglais à Quimper, fut fait prisonnier en 1940 et libéré en 1943. Dès son retour, il participa à la Résistance et fut décoré de la Croix de guerre 1939-1945. Il fut ensuite un universitaire spécialiste de la langue bretonne. Il est décédé en 1966[105]

Le monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale, distinct de celui de la Première Guerre mondiale, mais situé à proximité et également dû au sculpteur René Quillivic, représente une tête de Bigoudène ; il fut inauguré le .

Une pépinière d'intellectuels

Dans la décennie 1960 et les années suivantes, Plozévet s'enorgueillit d'avoir donné naissance à une centaine d'instituteurs, une dizaine de licenciés, sept agrégés, un recteur de l'Académie de Rennes (Henri Le Moal), un membre de l'Institut, le directeur du Collège littéraire de Brest (Pierre Trépos), etc. Ce palmarès impressionnant à l'époque pour une commune de moins de 4 000 habitants, probablement un record de France, trouve son origine dans la politique scolaire volontariste menée dès la fin du XIXe siècle par le maire républicain Lucien Le Bail et amplifiée pendant l'Entre-deux-guerres par son fils Georges Le Bail[106].

À Plozévet, la réussite scolaire n'est pas, comme dans le Léon, une tradition de riches encadrés par des prêtres, mais un combat novateur de pauvres (vers 1900, une grande partie des élèves venaient à l'école pieds nus), une émancipation socioculturelle quasiment révolutionnaire, encouragée au départ par la dynastie Le Bail[93].

Les enquêtes socio-culturelles de Plozévet

L'enquête se déroule entre 1961 et 1965. Une centaine de chercheurs se sont succédé pendant 5 ans. Environ 40 rapports ont été écrits. Sous la direction de Roger Morillère, 5 films ont été tournés dans le cadre : Le Bourg, Les Pêcheurs, Les Agriculteurs, Les Gestes du repas et Le Costume. Un sixième film a été réalisé en 1999 par Ariel Nathan, Retour à Plozévet[107]. En 2000, une partie des archives de l'enquête (fonds Robert Gessain) a été déposée au Centre de recherche bretonne et celtique de l'Université de Bretagne-Occidentale[108]. De plus, les films de l'action concertée de Plozevet, ainsi que leurs rushes, se trouvent à la Cinémathèque de Bretagne[109], à Brest. Ils ont été déposés par le Musée de l’Homme au Musée de Bretagne, qui a chargé la Cinémathèque de les numériser et de les promouvoir.

Le sociologue Edgar Morin y a séjourné pendant près d'un an à partir du printemps 1965 pour y mener une étude qui a fait l'objet d'un livre : Commune de France, la métamorphose de Plodémet (sic)[110]. Il y décrit une population atypique par sa forte scolarisation (avec en particulier un grand nombre d'agrégés).

Le choix de Plozévet s'est fait notamment en raison de sa position reculée et du fort taux de luxation congénitale de la hanche dans le Finistère sud, dont la cause supposée à l'époque est la consanguinité[111]. L'ensemble de ces facteurs étaient le signe d'une culture rurale intacte. Cette enquête avait également pour objectif d'observer une société rurale en pleine mutation : « En choisissant Plozévet, on n’avait pas imaginé que, en raison d’un phénomène de rattrapage et de désenclavement propre à la Bretagne d’alors, les processus de changement s’y produiraient de façon très marquée, et comme en accéléré. Cette conjoncture a permis d’observer et d’étudier de façon très pertinente des transformations affectant, de façon plus générale et diluée, la France des années 1960, voire les sociétés occidentales », écrit Bernard Paillard, ancien étudiant d'Edgar Morin, qui participa à cette enquête[112].

Cette enquête sociologique a été critiquée par certains : Jean Rohou par exemple a écrit : « Une centaine d'enquêteurs s'est abattue sur Plozévet entre 1961 et 1967 dans le but d'y faire une enquête sociologique approfondie, en particulier afin de montrer les réactions d'une communauté restée jusque-là traditionnelle face à la modernité. Mais ils ont regardé les habitants comme des arriérés, d'un point de vue de Parisiens ; de plus la plupart des enquêteurs ignoraient le breton, qui était encore la langue principalement utilisée par une bonne partie de la population et les "indigènes" [parfois qualifiés de "ploucs" par Edgar Morin] se sentant espionnés ont souvent été réticents à se livrer ». Edgar Morin en a tiré un point de vue passéiste et assez méprisant ; parlant d'un village de Plozévet, il le décrit ainsi : « C'est le hameau rural archaïque, avec le tas de fumier devant chaque ferme, des animaux, pas d'auto, gadoue et purin, le chemin sillonné et boueux, les regards de bêtes des gens rencontrés, beaucoup de buissons et d'arbres (...). La vie animale et végétale nous remplit d'un sentiment de rusticité totale » a écrit par exemple Edgar Morin dans le "Journal de Plozévet"[93].

À la suite de tous ces travaux et enquêtes se sont déroulées diverses manifestations ; par exemple, en mars 2005, Plozévet a reçu une délégation de chercheurs japonais ; en septembre 2005, l'université de Nishinomiya a organisé un colloque consacré à la commune. Une délégation de chercheurs mexicains a également parcouru récemment le territoire de Plozévet. Le projet Plozarch, animé par Bernard Paillard, directeur de recherche émérite au CNRS valorise, complète et actualise les enquêtes, en lien avec les habitants[113].

Le remembrement effectué entre 1961 et 1963

Le remembrement entraîne, outre la création de parcelles d'exploitation agrandies et regroupées, la construction de quinze chemins ruraux modernisés[114]. Un film réalisé par Armand Chartier en 1963, intitulé L'étape du remembrement, illustre le remembrement effectué alors à Pouldreuzic et Plozévet.

L'exemple du hameau de Kermenguy en 1962

« Ce qui frappe en arrivant dans ce hameau, c'est son aspect d'extrême entassement : maisons d'habitations, granges, crèches, hangars, ruines, tout cela s'entremêle sans plan, sans logique »[115]. Ses habitants nourrissent un complexe d'infériorité, se sentant méprisés par ceux du bourg. Kermenguy n'est qu'à deux à trois kilomètres du bourg, mais la distance psychologique est bien plus grande. Peuplé en 1962 de 107 habitants répartis en 32 familles, ce village présentait alors « un visage fermé qui tranche (...) avec la sociabilité accueillante du bourg » et connaissait un vieillissement important de sa population[3].

En 1962 la crise des petits pois, dont la culture était importante depuis des décennies, opposa l'usinier Hanff et les paysans producteurs mécontents du prix payé par l'industriel (la production locale étant de plus en plus concurrencée par celle de l'Oise) ; de nombreux paysans adhérèrent alors à la Coopérative de Landerneau.

Plozévet et son bourg vers 1965 décrit par André Burguière

« Façades maussades, hétéroclites, maisons alignées platement, boutiques et cafés mélangeant le vieillot misérabiliste et le moderne inélégant ; de la pierre grise et de tems en temps du formica. Comme partout l'église, le monument aux morts, la mairie, le poste à essence. Mais au deuxième coup d'œil, Plozévet, la baroque personnalité de Plozévet s'impose. C'est une vieille en robe noire, la tête surmontée par l'énorme cylindre de la coiffe bigouden, qui manie le distributeur d'essence. (...). Le monument aux morts, au lieu de l'habituel poilu en armes (...) présente un vieux Bigouden, le chapeau à la main, près d'un menhir de granite, rendant hommage aux fils disparus. (...) Devant la mairie enfin, un buste sévère et bienveillant (...): c'est Georges Le Bail, député-maire de Plozévet pendant plusieurs décennies, notable radical et laïc, auquel la commune doit une partie de son prestige régional (...). Une autre statue, devant la mairie, représente une bagade bigouden en costume régional, nouvelle affirmation de patriotisme local et de particularisme ethnique[3]. »

En 1965, on comptait dans la commune de Plozévet 130 commerçants et assimilés, dont 7 forgerons, 6 couturières, 13 tailleurs, 26 boulangers, 7 bouchers, 45 cafés-épiceries (l'extrême dispersion de l'habitat facilitait la prolifération des petits commerces) alors que 15 commerçants seulement étaient recensés en 1830[3].

Le remembrement entre en vigueur le , jour de la Saint-Michel : il fit passer le nombre des parcelles agricoles de 8 260 à 2 390. La desserte en eau courante commença au bourg en 1968 pour s'achever vers 1975 dans les derniers villages desservis ; l'électrification avait eu lieu une quinzaine d'années auparavant.

Le Grand festival du rock de 1971

Le , organisé par Jean-Jacques Doaré, se tint un "Grand festival du rock" à Plozévet[116].

La conserverie Paul Larzul

En 1984, Paul Larzul[Note 9], crée une conserverie moderne à Plozévet, sous la marque "Capitaine Cook"[117].

Un trésor trouvé dans un manoir

En octobre 2019 un trésor constitué de 239 pièces en or datant du XVIIe siècle (frappées entre 1638 et 1692 dans 17 villes différentes) est trouvé par des artisans qui démontaient un mur dans le cadre d'un chantier de restauration d'un manoir à Plozévet[118].

Le réaménagement du bourg

En 2023 le bourg est réaménagé : passage en zone 30 km/h de la route départementale D 784 et de la rue du 11 novembre, élargissement des trottoirs, réaménagement de la place du Centre (larges circulations piétonnes et création d'un espace paysager) et de la rue du 11 novembre, rénovation des ruelles autour de l'église[119].

Politique et administration

Trois familles de Plozévet ont fourni plusieurs maires à la commune de Plozévet : les familles Strullu, Le Guellec et Le Bail.

La mairie est déménagée en 1975 dans l'ancienne école Jules Ferry (regroupée avec l'école Georges Le Bail). Une nouvelle mairie, est inaugurée en 2022 par réaménagement de la précédente[120].

Liste des maires de Plozévet depuis 1790

Jumelages

.svg.png.webp) Hartland (Devon) (Royaume-Uni)

Hartland (Devon) (Royaume-Uni) Cloghane-Brandon (Irlande)

Cloghane-Brandon (Irlande)

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[134]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[135].

En 2020, la commune comptait 2 945 habitants[Note 28], en diminution de 0,98 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Église paroissiale Saint-Démet

En forme de croix latine, dévouée à saint Démet[138], elle est inscrite à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le .

Elle est surmontée d'un clocher gothique. La façade ouest est du début du XVe siècle tandis que la file de colonnes provient d'un édifice antérieur remontant probablement au XIIIe siècle. La porte basse à l’ouest et le porche au sud sont tous les deux de style ogival (gothique). La nef avec son bas-côté date de la toute fin du XVIe siècle et est séparée du transept par un arc diaphragme. Récemment, une inscription a été découverte indiquant 1750 pour la construction de la charpente.

À l'intérieur de l'église, cinq arcades dont quatre romanes et une gothique (fin du XIIe et début du XIIIe siècle) séparent la nef de son bas-côté qui se trouve au nord. À noter des fonts baptismaux très anciens avec une curieuse tête de démon. L'église abrite des statues anciennes dont un saint Démet en évêque, une ancienne Pietà (du XVe siècle). Saint Alar, statue (XVIe siècle), tient une patte de cheval qu'il a coupée pour mieux la ferrer. Le maître autel semble être de la fin du XVIIIe siècle ainsi que les autels de transept. À l’autel de la Vierge, à droite, un tableau représente Marie donnant le rosaire à saint Dominique. L’Enfant Jésus qu’elle porte en ses bras le donne à sainte Catherine de Sienne.

_%C3%89glise_Saint-D%C3%A9met_01.jpg.webp) L'église paroissiale Saint-Démet : le flanc sud

L'église paroissiale Saint-Démet : le flanc sud L'église paroissiale Saint-Démet : clocher et porche sud

L'église paroissiale Saint-Démet : clocher et porche sud_%C3%89glise_Saint-D%C3%A9met_03.jpg.webp) L'église paroissiale Saint-Démet : vue intérieure, le vaisseau principal

L'église paroissiale Saint-Démet : vue intérieure, le vaisseau principal_%C3%89glise_Saint-Demet_Statue_01.JPG.webp) L'église paroissiale Saint-Démet : statue de saint Alar

L'église paroissiale Saint-Démet : statue de saint Alar_%C3%89glise_Saint-Demet_Statue_11.JPG.webp) L'église paroissiale Saint-Démet : statue de Notre-Dame-de-Pitié

L'église paroissiale Saint-Démet : statue de Notre-Dame-de-Pitié_%C3%89glise_Saint-Demet_Statue_03.JPG.webp) L'église paroissiale Saint-Démet : Vierge à l'Enfant

L'église paroissiale Saint-Démet : Vierge à l'Enfant_%C3%89glise_Saint-Demet_Statue_08.JPG.webp) L'église paroissiale Saint-Démet : statue de saint Démet

L'église paroissiale Saint-Démet : statue de saint Démet

Un calvaire se dresse dans l’ancien cimetière, près de l’église : au milieu du fût, quelques grotesques personnages font saillie, des anges recueillent en des calices le sang qui sort des plaies du Sauveur ressuscité qui écarte des mains les pans de son manteau. Dans cet enclos également se trouvent les monuments aux morts des deux guerres et deux canons du vaisseau Les Droits de l’Homme.

Une fontaine sacrée dédiée à saint Théleau se trouve près du portail sud. D'après la légende, elle guérit les fièvres.

La fontaine Saint-Théleau.

La fontaine Saint-Théleau.

Chapelle de la Trinité

La chapelle de la Trinité est l’une de ces multiples chapelles de dévotion et de pardon qui parsèment la campagne de Basse-Bretagne. Elle fut l’un des fleurons religieux de l’extrême ouest cornouaillais. La Trinité constituant l’un des mystères de la foi chrétienne (en témoigne le signe de croix) on aurait pu imaginer ce culte bien établi. En fait, dans le Finistère, seules deux églises paroissiales et une douzaine de chapelles furent placées sur ce vocable. Cela tient peut-être à ce que le maillage des paroisses et lieux de culte locaux est souvent antérieur à l’instauration d’une fête de la Trinité. La chapelle de la Trinité a été partiellement classée monument historique en 1914. Les deux statues représentant la Trinité, le bas-relief de la crucifixion, le maître-autel, le retable à 7 bas-reliefs de 1666, la statue de la Vierge et l’enfant et saint Démet ont été classés en 1991. Onze autres statues ont été inscrites à l’inventaire supplémentaire en 1983 et 1989[139].

Chapelle de la Trinité, vue d'ensemble.

Chapelle de la Trinité, vue d'ensemble._Chapelle_de_la_Trinit%C3%A9_01.JPG.webp) Chapelle de la Trinité, le clocher.

Chapelle de la Trinité, le clocher._Chapelle_de_la_Trinit%C3%A9_02.JPG.webp) Chapelle de la Trinité, porte de la costale méridionale de la nef.

Chapelle de la Trinité, porte de la costale méridionale de la nef._Chapelle_de_la_Trinit%C3%A9_12.JPG.webp) Chapelle de la Trinité, élévation nord de la nef et collatéral nord vus du transept.

Chapelle de la Trinité, élévation nord de la nef et collatéral nord vus du transept._Calvaire_de_La_Trinit%C3%A9_01.JPG.webp) Calvaire de la Trinité, vue d'ensemble.

Calvaire de la Trinité, vue d'ensemble._Calvaire_de_La_Trinit%C3%A9_03.JPG.webp) Calvaire de la Trinité, Vierge à l'Enfant.

Calvaire de la Trinité, Vierge à l'Enfant.

La chapelle de la Trinité abritait au début du XXe siècle une importante confrérie de tailleurs et de brodeurs. À l'époque on recensait 125 brodeurs dans la commune de Plozévet[140].

Chapelle de Saint-Démet

La chapelle de Saint-Démet se trouve presque à la limite sud de la commune, à six kilomètres environ du bourg. Elle est bâtie sur la crête d’un mouvement de terrain qui va de Keristenvet à Lababan en Pouldreuzic. La chapelle a sans doute été implantée à cet endroit en raison du nombre de hameaux très populeux en cette région : Lesneut, Kéronguard, Kerveugard, Kéristin, Penlan et toute la bande côtière où la population était moitié paysans, moitié marins. Elle porte le nom du Saint patron de la paroisse. C’est une bâtisse du XVIe siècle, orientée vers l’est. Elle est en forme de tau avec un chevet peu accentué et un clocher à dôme sur meneaux d’aspect XVIe siècle. L'enclos qui entoure la chapelle servait de cimetière. De nombreuses dalles funéraires ont été récupérées par les familles et dispersées aujourd'hui dans les villages avoisinants. Sur la face nord, la sacristie, tombée en ruines, a été rasée.

La chapelle Saint-Démet et son calvaire, vue d'ensemble.

La chapelle Saint-Démet et son calvaire, vue d'ensemble. Chapelle Saint-Démet, vue extérieure d'ensemble 1.

Chapelle Saint-Démet, vue extérieure d'ensemble 1. La chapelle Saint-Démet, vue extérieure d'ensemble 2.

La chapelle Saint-Démet, vue extérieure d'ensemble 2. La chapelle Saint-Démet, vue partielle (clocheton et gargouille).

La chapelle Saint-Démet, vue partielle (clocheton et gargouille). Chapelle Saint-Démet, statue de saint Démet.

Chapelle Saint-Démet, statue de saint Démet. Chapelle Saint-Démet, statue de saint Antoine.

Chapelle Saint-Démet, statue de saint Antoine.

Chapelle Saint-Démet, statue de saint Tugen (probablement).

Chapelle Saint-Démet, statue de saint Tugen (probablement).

Chapelle de Saint-Ronan

La chapelle de Saint-Ronan se trouve dans la campagne, à quatre kilomètres à l'est du bourg. La chapelle a été bâtie à partir des pierres du manoir de Keringard, vendu en 1702 par son propriétaire, Guy de Lopriac, chantre et chanoine de Quimper. Sur le pignon de la chapelle, une pierre gravée indique 1720. Plusieurs indications attestent qu'elle fût construite sur un édifice plus ancien, notamment quatre pierres ovoïdes, signe d’un lieu de culte païen ou druidique. Elle fut restaurée en 1979.

Un sarcophage taillé dans le granit sied, avec son couvercle, près de la chapelle.

À quelques pas derrière la chapelle, se trouve une fontaine sacrée, avec niche et console à godrons.

Sculptures de René Quillivic

La commune compte plusieurs œuvres du sculpteur René Quillivic, natif de la commune voisine de Plouhinec :

- Monument aux morts de la Grande Guerre, il fut inauguré le 12 septembre 1922 près de l'église, au centre du bourg. Comme souvent chez ce sculpteur et ceux de sa mouvance, l'œuvre insiste sur les effets réels de la guerre et non sur la gloire, la bravoure ou la victoire ; elle représente un vieil homme, Sébastien Le Gouill, digne, mais foudroyé par la perte de trois fils et d'un gendre.

- Monument aux morts de la dernière guerre, stèle de granit dont la partie supérieure représente le buste d'une bigoudène éplorée.

- Groupe des sonneurs bretons (ou Monument aux sonneurs bigoudens). Statue en bronze représentant deux sonneurs de biniou et bombarde, les frères Pascal et Philibert Guéguen. Inaugurée en grande pompe en 1937[141], elle a depuis été déplacée de quelques mètres près de l'office du tourisme.

- Statue de la Bigoudène, près du port de Pors-Poulhan, en kersantite, inaugurée le . Surnommée Gaïd (le prénom de la jeune fille qui servit de modèle au sculpteur), elle porte un blason avec l'hermine, symbole de l'Armor, et des épis de blé, hommage de Quillivic à son père. Gravée en breton et en français de ces mots : Ama echu bro bigouden (« Ici finit le pays Bigouden »), elle symbolise l'extrémité ouest du pays Bigouden. Cette frontière avec le Cap Sizun se poursuit par le ruisseau de Kersandy. Son modèle, selon la tradition locale, aurait été la cousine de l'écrivain Pierre-Jakez Hélias, employée de la famille de Georges et Albert Le Bail, anciens députés-maires de Plozévet.

- Buste en bronze de l'ancien député-maire Georges Le Bail.

Autres monuments

- Menhir des Droits-de-l'Homme : Menhir commémoratif du naufrage du vaisseau les Droits de l'Homme, coulé pendant la Révolution devant la plage de Canté, dans la baie d'Audierne ; les restes des victimes (entre 300 et 600 marins) du naufrage ont été inhumés dans l'ancien cimetière, derrière l'église, où on peut voir une dalle de granite gravée d'une inscription rappelant cet événement, flanquée de chaque côté de vieux canons rongés par la mer, en provenance de l'épave. Le menhir a été classé par les Monuments historiques en 1881[142].

- Calvaires : divers calvaires (bourg, la Trinité, Kermao, Kerguinaou, etc.) Celui de Lesneut, hélas tronqué, porte une descente de croix datée de 1306, ce qui en ferait le calvaire le plus ancien du département du Finistère[143].

- Statue de la Vierge, à la sortie du bourg, vers Audierne.

Le calvaire de Lesneut et sa Pietà.

Le calvaire de Lesneut et sa Pietà..jpg.webp) Menhir commémoratif du naufrage du Droits de l'Homme.

Menhir commémoratif du naufrage du Droits de l'Homme.

Musée

- Le « Musée des petits meubles bretons ».

Langue bretonne

- L’adhésion au niveau 1 de la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le 23 novembre 2007.

- L’adhésion au niveau 2 de la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le 16 décembre 2019.

- Le label de niveau 2 de la charte Ya d'ar brezhoneg a été remis à Plozévet le 31 janvier 2020.

- À la rentrée 2017, 50 élèves étaient scolarisés dans la filière bilingue publique (soit 24,9 % des enfants de la commune inscrits dans le primaire)[144].

Divers

- Chaque été, depuis 1982, a lieu le festival Mondial'Folk dont le thème est la musique folklorique du monde. Ce festival dure une semaine et rassemble plusieurs centaines de musiciens et danseurs venus de l'étranger. Sa 37e édition a été organisée en août 2019.

- Fin 1999, Plozévet a été choisie pour être une des douze villes de France commémorant le centenaire de la loi de 1901 relative aux associations.

- C'est dans cette commune qu'ont lieu les rencontres « Sciences et citoyens » Bretagne-Pays de Loire du CNRS, en 2002, 2005, 2009 et en 2011.

- Parmi les nombreux peintres ayant immortalisé les paysages de la commune nous noterons : Claudine Béréchel (1925-2011) avec une aquarelle Marée-basse à Plozévet.

- Plozévet est la commune d'implantation (route de Quimper) d'une des usines de conserves de poissons et crustacés de l'entreprise Capitaine Cook SAS (l'autre commune d'implantation est Clohars-Carnoët).

Personnalités liées à la commune

- Charles Le Guellec (1735-1822) : greffier du cahier des doléances (avril 1789) et maire de Plozévet (1800-1821) (personnalité évoquée par Pierre-Jakez Hélias dans Le Cheval d'orgueil).

- Georges Le Bail (1856-1937) : avocat, député (1902-1928) puis sénateur (1928-1937) du Finistère, maire de Plozévet (1898-1937) (personnalité évoquée par Pierre-Jakez Hélias dans Le Cheval d'orgueil).

- Albert Le Bail (1898-1952) : avocat, député du Finistère (1932-1940), opposant à Pétain en 1940, maire de Plozévet (1937…).

- Henri Normant (1907-1997) : universitaire, professeur à la Faculté des Sciences de Paris (chimie), membre de l’Institut (Académie des Sciences).

- Henri Le Moal (1912-2001) : doyen de la Faculté des Sciences de Rennes, recteur de l'Académie de Rennes (1960-1970), adjoint au maire de Rennes (1977-1983).

- Pierre Trépos (1913-1966) : universitaire spécialiste de la langue bretonne, directeur du Collège littéraire et universitaire de Brest.

- Jean-Guy Le Floch, fils de Marcel Le Floch (maire de 1989 à 2011)[145].

Voir aussi

Bibliographie

- Commune en France : la métamorphose de Plodémet, Edgar Morin, Fayard, 1967.

- Bretons de Plozévet, André Burguière, Flammarion, 1975.

- Le Cheval d'orgueil, Pierre-Jakez Hélias, Plon.

- Journal de Plozévet : Bretagne 1965, Edgar Morin, éditions de l'Aube, 2001.

- L'Odyssée du vaisseau Droits de l'Homme, Jakez Cornou, Bruno Jonin, Éditions Dufa, 1996.

- Quand s'essoufflait le train carottes, Serge Duigou, Quimper, Ressac, 1984.

- Quand les Bigoudens étaient pilleurs d'épaves, Serge Duigou, Ressac, 1985.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Fonds de la Cinémathèque de Bretagne : https://www.cinematheque-bretagne.bzh/base-documentaire-426-0-0-0.html?ref=1002daed5f5292df840a822c90df1fbd

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de l'office de tourisme du Haut Pays Bigouden

- Site de l'association "Histoire & Patrimoine" - Les petites histoires de Plozévet et le patrimoine communal.

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[10].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[11].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Probablement Pierre Hélias, né le à Plozévet, décédé le à Kergoff en Plozévet.

- Pierre Marie Perrot, né le à Bourg-Blanc, décédé le .

- Paul Larzul (fils) est né le à Plonéour-Lanvern ; son grand-père Noël Larzul conditionnait des sardines, des cuisses de grenouille et des escargots dans le Pays Bigouden ; son père Paul Larzul rachète la conserverie René Bézier à Doëlan en 1946, qui devint La Doëlanaise, qui met en boîtes sardines, thons blancs, maquereaux, mais aussi haricots verts et petits pois et rachète d'autres petites conserveries à Scaër, Agde et Étel ; Paul Larzul (fils) succède à son père en 1962 à la tête du groupe, rachète la marque Capitaine Cook et crée en 1984 une nouvelle conserverie à Plozévet ; en 1985 Paul Larzul est contraint de vendre ses usines de Scaër, Agde et Étel ; en 1988 les usines de Doëlan, qui fabriquait des plats cuisinés et mettait du thon en conserve et de Plozévet sont à son tour vendues au groupe Intermarché ; Paul Larzul conserve toutefois une usine spécialisée dans des produits cuisinés haut de gamme dans la zone industrielle de Keranna à Clohars-Carnoët. Paul Larzul (fils), décédé en février 2015

- Louis Le Guirriec, né le à Plomeur, décédé le à Plozévet.

- Henri Strullu, né le à Plozévet, décédé le au Rubiscou en Plozévet.

- Alain Hénaff, né le à Ménez en Pouldreuzic, décédé le au bourg de Plozévet.

- Charles Le Guellec, né le au village de Kerveillant en Plozévet, cultivateur et meunier (propriétaire de plusieurs moulins dont Kerzuot et Brenizennec), décédé le à Plozévet.

- Allain Strullu, né le à Méros en Plozévet, décédé le à Méros en Plozévet.

- Yves Le Faucheur, né le 21 germinal an III () au bourg de Mahalon, décédé le au bourg de Landudec.

- Pierre Marie Roland Le Bail, plus connu sous le nom de Roland Le Bail, né le à Carhaix, décédé le à Quimper.

- Louis Alain Le Guellec, né le 22 pluviôse an XI ( au moulin de Kersuot en Plozévet, meunier, décédé le au moulin de Kersuot en Plozévet

- Pierre Julien, né le à Mengleux en Plozévet, décédé le à Mengeux en Plozévet.

- Guillaume Le Berre, né le à Plozévet, décédé le à Plozévet.

- Lucien Le Bail, né le à Pleyben, décédé le à Quimper.

- Déjà maire entre 1870 et 1874.

- Faisant fonction de maire.

- Fils de Lucien Le Bail, maire précédent.

- Fils de Georges Le Bail, maire précédent.

- Noël Larzul, né le à Douarnenez, décédé le à Pont-l'Abbé.

- Corentin Le Guellec, né le , décédé en août 2003 à Plozévet.

- Gendre de Marcel Le Floch

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- René Largillière, "Les saints et l'organisation chrétienne primitive dans l'Armorique bretonne", 1925, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k914005/f185.image.r=Plougasnou.langFR

- Ces murets de pierre datent pour la plupart seulement de la fin du XIXe siècle, édifiés lorsqu'une petite propriété parcellaire se développa dans la zone littorale.

- André Burguière, Bretons de Plozévet, Paris, Flammarion, , 383 p. (ISBN 2-08-210952-6).

- Sylvain Blais, Michel Ballèvre, Pierrick Graviou et Joël Role, Curiosités géologiques du Pays Bigouden, Éditions Apogée / BRGM, , p. 13.

- Charles Barrois, Notice explicative de la feuille géologique de Quimper, "Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France", 1894, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112503n/f311.image.r=pouldreuzic.langFR