Plogoff

Plogoff [plogɔf] est une commune du département du Finistère, à l'extrémité du Cap Sizun (canton de Pont-Croix) dans la région française Bretagne, en France. Plogoff est limitrophe de Primelin et de Cléden-Cap-Sizun.

| Plogoff | |

Un jour de tempête à Pors-Loubous. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz |

| Maire Mandat |

Joël Yvenou 2020-2026 |

| Code postal | 29770 |

| Code commune | 29168 |

| Démographie | |

| Gentilé | Plogoffistes |

| Population municipale |

1 230 hab. (2020 |

| Densité | 105 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 02′ 15″ nord, 4° 39′ 53″ ouest |

| Superficie | 11,73 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Douarnenez |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | www.plogoff.fr |

Ses habitants sont les Plogoffistes.

Géographie

Représentations cartographiques

|

|

Description

Plogoff se situe à l'extrémité sud-ouest du Cap Sizun. Son finage, étiré en longueur dans le sens est-ouest, est délimité au sud par l'Océan Atlantique, le littoral, formé principalement de falaises, allant de l'Anse du Loc'h à l'est (partagée avec la commune voisine de Primelin) à la baie des Trépassés à l'ouest en passant par la Pointe du Mouton, la Pointe de Plogoff, la Pointe de Feunteun Aod et la célèbre Pointe du Raz. La limite nord de la commune, dont la voisine est Cléden-Cap-Sizun, suit le tracé d'une dépression drainée par un petit fleuve côtier qui alimente l'étang de Laoual (sous les eaux duquel la croyance populaire place parfois la légendaire ville d'Ys) et se jette dans la Baie des Trépassés par sa partie occidentale, et d'un autre petit fleuve côtier qui se jette dans l'Anse du Loc'h pour sa partie orientale. Le sous-sol est presque entièrement granitique, même si de petits dépôts houillers dans la Baie des Trépassés et à Kergogne ont été signalés[1], leur exploitation fut vainement tentée dans les premières décennies du XIXe siècle.

Des murets en pierres sèches remplacent les haies, absentes en raison du vent et des embruns, pour délimiter les parcelles tout le long du littoral.

La RD 784 dessert la commune sur toute la longueur jusqu'à la pointe du Raz depuis Audierne.

La Baie des Trépassés vue du nord

La Baie des Trépassés vue du nord La Baie des Trépassés et l'étang de Laoual

La Baie des Trépassés et l'étang de Laoual L'étang de Laoual en arrière de la Baie des Trépassés

L'étang de Laoual en arrière de la Baie des Trépassés

- La Pointe du Raz (site national) se trouve à l'extrémité ouest de la commune et se prolonge par le raz de Sein, au milieu duquel est construit le phare de la Vieille. Un sémaphore se trouve sur la pointe.

Les ports de Plogoff

La commune dispose de quatre petits ports, difficiles d'accès, même par voie terrestre, uniquement accessibles aux petites, voire très petites, unités : Pors-Loubous, Feunten-Aod, Bestrée et Poul Mostrec.

Les ports de Pors Loubous et Feunten-Aod

Le port de Pors-Loubous 1.

Le port de Pors-Loubous 1. Le port de Pors-Loubous 2.

Le port de Pors-Loubous 2. Le port de Pors-Loubous 3.

Le port de Pors-Loubous 3. Le treuil qui permettait de haler les bateaux à Pors-Loubous.

Le treuil qui permettait de haler les bateaux à Pors-Loubous. Les cabanons de pêcheurs à Pors-Loubous.

Les cabanons de pêcheurs à Pors-Loubous. Le port de Pors-Loubous vu de la mer ; à l'arrière-plan le village de Penneac'h.

Le port de Pors-Loubous vu de la mer ; à l'arrière-plan le village de Penneac'h. Plogoff : le port de Feunteun-Aod

Plogoff : le port de Feunteun-Aod Le port de Feunteun-Aod vu de la mer.

Le port de Feunteun-Aod vu de la mer.

À Feunteun Aod, les marins faisaient escale avant de contourner la pointe du Raz afin de s'approvisionner en eau potable. Pietro Vesconte, cartographe génois, mentionne dans son "Atlas" publié en 1313 le nom de "Fontanao" ("Feunteun Aod").

Les ports de Bestrée et Poul Mostrec

Bestrée est un petit refuge naturel, un simple abri précaire, relativement protégé par une langue de granit barrant la houle d’ouest du Raz de Sein et de la Chaussée de Sein qui sont des zones très poissonneuses en raison du brassage de l’eau, ainsi que de la Pointe du Raz. L’accès terrestre au port est également difficile en raison du fort dénivelé des falaises l’avoisinant. Ce fut un repaire de contrebandiers en raison de son isolement. C’est en 1885 que l’escalier, la plate-forme et la digue reliant le rocher protégeant le port à la terre ferme sont réalisés. Malgré l’épaisseur de la maçonnerie, cette digue a été détruite à plusieurs reprises lors de tempêtes. La cale et le treuil ont été aménagés quelques années plus tard.

Situé à proximité du Raz de Sein, le port de Bestrée a longtemps été le port d’embarquement des bateaux ravitaillant le phare de la Vieille et assurant la relève des gardiens. Jusque dans les années 1930, ce sont de petits canots de pêcheurs de Bestrée qui se chargeaient de cette mission très dangereuse : tenter d’approcher le rocher de Gorlébella sur lequel le phare a été construit en 1887 (lors des grandes tempêtes d’hiver, il arrivait que la relève ne puisse pas se faire pendant plusieurs semaines). Par la suite, ce sont des vedettes motorisées des phares et balises qui accomplirent cette liaison maritime. Le phare a été automatisé en 1995.

Entre 1949 et 1971, le port de Bestrée a été le port d’attache d’une petite navette faisant la liaison entre le continent et l’Île de Sein, du moins pendant la saison touristique. Un dramatique accident, la noyade de trois personnes lors d’un embarquement, mit un terme à cette activité[2].

Le port de Bestrée : vue d'ensemble du site.

Le port de Bestrée : vue d'ensemble du site. Le port de Bestrée.

Le port de Bestrée. Le port de Bestrée vu de la mer : à l'arrière-plan le village de Lescoff.

Le port de Bestrée vu de la mer : à l'arrière-plan le village de Lescoff.

Poul Mostrec est un tout petit port situé sur la côte nord de la Pointe du Raz, qui a servi de port de remplacement à Bestrée lorsque les vents de suroît rendaient trop dangereux le débarquement à Bestrée ; ce port est de nos jours peu utilisé.

La répartition de l'habitat

Les falaises escarpées qui bordent la quasi-totalité du littoral et la rudesse du climat expliquent l'absence quasi-totale d'habitat en bordure de mer, si l'on excepte Keringard (en position d'abri par rapport aux vents dominants, côté nord-ouest de l'Anse du Loc'h, faisant face au sud-est). Le bourg de Plogoff, ainsi que les principaux hameaux traditionnels (Landrer, Pennéac'h, Le Dreff, Kerguidy, Kerhuret, Pendreff, Kerherneau, Lescoff, etc., sont tous sur le plateau (haut de 50 à 76 mètres selon les endroits), éloignés de plusieurs centaines de mètres, voire plus d'un kilomètre pour certains, du littoral. Un habitat résidentiel récent s'est toutefois développé au Loc'h, en bordure de l'Anse du Loc'h.

Plogoff : les falaises à l'est de Feunteun Aod

Plogoff : les falaises à l'est de Feunteun Aod Plogoff : les falaises vers l'ouest vues de Pors Loubous

Plogoff : les falaises vers l'ouest vues de Pors Loubous La Pointe de Plogoff

La Pointe de Plogoff L'Anse située juste à l'est de la Pointe de Plogoff

L'Anse située juste à l'est de la Pointe de Plogoff Plogoff : la Pointe du Mouton

Plogoff : la Pointe du Mouton Plogoff : la Pointe du Mouton et l'Anse du Loc'h ; à l'arrière-plan, Primelin

Plogoff : la Pointe du Mouton et l'Anse du Loc'h ; à l'arrière-plan, Primelin Plogoff : grottes dans la falaise près de Keringar

Plogoff : grottes dans la falaise près de Keringar

L'"Enfer de Plogoff" est une galerie creusée par la mer sous le cap de la Pointe du Raz ; le lieu est réputé être le lieu où sont ramenés les noyés dont on entend les gémissements. Le lieu est ainsi décrit dans une revue touristique en 1891 : « L'"Enfer de Plogoff", gouffre en forme d'entonnoir, où la mer s'engage et gronde avec de sourdes détonations jusqu'à la paroi abrupte où l'on voit, en se penchant, le jour et la mer de l'autre côté d'une fissure qui perce comme un tunnel la masse du cap »[3]. Ce gouffre, d'un accès dangereux, a connu des drames, par exemple la mort d'un touriste belge qui s'y fracassa le crâne en 1925[4].

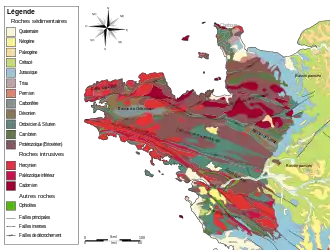

Cadre géologique

Plogoff est située sur un plateau d'altitude de 60 à 70 m, à l'une des extrémités occidentales du Massif armoricain. Le territoire correspond au prolongement occidental du domaine centre armoricain (synclinorium médio-armoricain) et du domaine sud armoricain (domaine hercynien)[5]. .

Le domaine hercynien est marqué par la phase orogénique bretonne du cycle varisque, au début du Carbonifère inférieur, ou Tournaisien, il y a environ 360 Ma. La collision continentale au cours de l'orogenèse varisque proprement dite se traduit dans le Massif armoricain par un métamorphisme général de basse-moyenne pression, formant les gneiss et micaschistes au nord du cap Sizun, par des phases de cisaillement (en) et par la mise en place de nombreux leucogranites intrusifs (granites de teinte claire à deux micas, biotite et muscovite) au niveau de Plogoff[6]

S'inscrivant dans le cadre géologique du cap Sizun, la commune est située au niveau du prolongement occidental du cisaillement sud-armoricain (CSA) qui constitue un « Y » horizontal dont la base du raz de Sein à Quimper se divise en deux grands accidents linéamentaires (branche nord s'étendant vers l'est en direction d’Angers, branche sud en direction de Nantes). C'est le CSA qui guide la mise en place de la ceinture des leucogranites en feuillets ou en lobes qui la jalonne, depuis la pointe jusqu'à Nantes. Sur le plan pétrographique, ce massif est ainsi constitué par un leucogranite à deux micas (biotite et muscovite) de grain très fin (millimétrique) dont le faciès varie selon la distance au cisaillement. Cette roche plutonique présente une déformation très hétérogène qui se traduit notamment par un débit en lames de quelques décimètres d'épaisseur, très redressées et orientées est-ouest (orientation plus ou moins mylonitique), parallèlement au CSA[7].

Les falaises de Plogoff permettent d'observer, à environ 2 km à l'est de Feunteun-Aod, sur le GR 34, un filon quasi vertical étroit (50 cm environ) d'une roche magmatique sombre de couleur verte proche du granite, la sizunite (selon le terme de Jean Cogné en 1961[8]), recoupant le feuilletage du leucogranite. La sizunite présente un intérêt scientifique, un intérêt pédagogique et une rareté régionale, qui justifient le classement en site d'intérêt géologique. L'orientation du filon « est NO-SE identique à celle de la faille Kerforne[9]. Il s’agit d’un lamprophyre, roche hypo-volcanique à plagioclase et biotite... Il [le filon] contient de nombreuses enclaves[10], plus ou moins arrondies[11] ».

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[12]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[13].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[14]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[16] complétée par des études régionales[17] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Sein », sur la commune d'Île-de-Sein, mise en service en 1977[18] et qui se trouve à 14 km à vol d'oiseau[19] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 12,9 °C et la hauteur de précipitations de 815 mm pour la période 1981-2010[20]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lanvéoc », sur la commune de Lanvéoc, mise en service en 1948 et à 32 km[21], la température moyenne annuelle évolue de 11,7 °C pour la période 1971-2000[22], à 11,8 °C pour 1981-2010[23], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[24].

Urbanisme

Typologie

Plogoff est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [25] - [26] - [27]. La commune est en outre hors attraction des villes[28] - [29].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[30]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[31] - [32].

En 2020, selon l'Insee, 35,3 % des logements de Plogoff étaient des résidences secondaires.

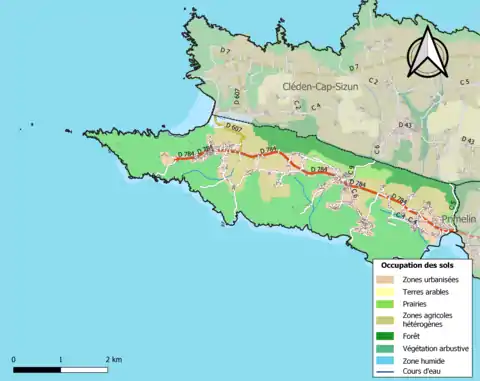

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l' occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 18,6 % | 222 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 4,0 % | 48 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 17,9 % | 214 |

| Forêts de feuillus | 10,9 % | 130 |

| Landes et broussailles | 43,6 % | 522 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 3,5 % | 42 |

| Marais maritimes | 0,75 % | 9 |

| Zones intertidales | 0,5 % | 6 |

| Mers et océans | 0,25 % | 3 |

| Source : Corine Land Cover[33] | ||

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Ploegomff vers 1330, Ploegoff en 1368, 1379 et 1394[34].

Plogoff est un éponyme composé du breton plou (« paroisse ») et du nom d'un saint inconnu. Le -ff est un ancien digraphe notant la nasalisation de la voyelle précédente ; cette convention orthographique est désuète en breton moderne, où on utilise ñ, mais a été conservé en français. Ainsi le nom de la commune se dit Plougoñ [ploˈgõ̞ː][35] en breton, et par hypercorrection [plo.gɔf] en français.

Histoire

Origines

Plogoff est une ancienne paroisse de l'Armorique primitive qui englobait les paroisses médiévales de Plogoff, Cléden-Cap-Sizun, Goulien, Primelin et sa trève Saint-Tugen (aujourd'hui en Primelin), Esquibien et sa trève Audierne, Beuzec et sa trève Pont-Croix[36]. Par la suite Plogoff appartint au doyenné de Pont-Croix et à l'évêché de Cornouaille.

Le bourg est situé à une certaine distance de la côte, sur un plateau : c'est là une caractéristique commune à de nombreuses communes littorales bretonnes (par exemple à Ploaré, Esquibien, Plouhinec, Poullan, Combrit, Beuzec-Conq, Nizon, etc.), les premiers émigrants bretons fixèrent le centre de leurs plous à l'intérieur des terres, probablement par crainte des pirates saxons[37].

Plogoff aurait été fondé par saint Collédoc (connu aussi sous le nom de Saint Ké ou saint Quay), évêque d'origine cornique devenu ermite, devenu le saint patron de Plogoff sous le nom de "saint Collodan". La chapelle Saint-Michel de Plogoff était antérieurement consacrée à saint Cléden, autre nom de saint Collodan[38].

Joseph Loth a étudié l'origine des noms propres (de personnes, de lieux-dits, etc.) de Plogoff[39].

Préhistoire et Antiquité

Une stèle tronconique datant de l'âge du fer, d'une hauteur de 1,20 mètre, plane à son sommet et arrondie à sa base, portant des gravures à peine discernables a été découverte à Laoual en Plogoff, à l'emplacement supposé de l'ancienne chapelle Saint-Guénolé, si l'on en croit un notice datant de 1889 écrite par Hyacinthe Le Carguet[Note 5] : « Sous le village de Laoual en Plogoff, la tradition place l'ancienne chapelle Saint-Guénolé (…), des substructions, deux fontaines et un lec'h indiquent l'emplacement de cette chapelle »[40]. Cette stèle a été décrite en détail en 1989 par Michel Le Goffic[41].

En 1890, Paul du Châtellier évoque les nombreux monuments préhistoriques situés sur le plateau à proximité de la chapelle Notre-Dame-du-Bon-Voyage, malheureusement ravagés « par les carriers qui ont trouvé dans ces grands mégalithes qui se dressaient de tous côtés de beaux matériaux d'une exploitation facile », évoquant l'ancien tumulus disparu qui se trouvait à Ar-Voguer-Men (la "muraille de pierre") où il trouva néanmoins plusieurs chambres contenant encore du mobilier funéraire (vases, poteries, haches, lame en silex, etc.) ; il signale aussi l'existence plus à l'ouest, à 150 m à l'est de la chapelle Notre-Dame-du-Bon-Voyage, d'un autre vaste monument mégalithique connu dans le pays sous le nom d'Ar-Carn (le « cimetière »), littéralement mis à sac par les carriers ; il évoque aussi l'ancien tumulus disparu de Pennaech, « qui recouvrait une allée couverte de 15 m de long, sur 1,60 m de large » et dont il ne restait déjà à cette époque que de rares vestiges. Il ajoute : « En s'avançant jusqu'à la Pointe du Raz, on trouve encore le grand tumulus fouillé de Bec-an-Ty-Dévet et le dolmen du Dreff, le tumulus ravagé avec dolmen intérieur sur lequel est construit le corps de garde de Lescoff, le menhir de Lescoff ; enfin le camp retranché de la Pointe du Raz »[42].

La pointe du Raz a été occupée au Néolithique et à l'âge du bronze, et a conservé les vestiges d'un éperon barré datant de l'âge du fer[43]. Sur la pointe de Diameur on a retrouvé les restes d'un retranchement de l'âge du fer[43]. Le chanoine Moreau, dans Histoire de la Ligue en Basse-Bretagne, écrit en 1586, parle « d'une ville appelée Roc'h-Guen (…) défendue du côté de la terre par une triple enceinte de murailles, et du côté de la mer par un précipice le long duquel on avait pratiqué un escalier étroit qui descendait jusqu'au rivage ». Il évoque aussi « une autre place très forte [qui] se trouvait près de Cléden et Plogoff : une grande muraille carrée, faite de cailloux noyés dans le ciment, qui devait être une dépendance de l'ancienne (et peut-être fabuleuse) ville d'Is, et près de laquelle on trouvait des auges de pierre ou cercueils qui, d'après la description, devaient appartenir au IVe siècle ».

La Pierre de la mariée est une stèle gauloise qui est située dans l'ancien jardin de la maison du prêtre de Lescoff. La tradition voulait que, le jour de son mariage, la mariée vienne s'y frotter le ventre[44].

Une voie romaine venant de Vorgium aboutissait à la Pointe du Raz en passant par Plogoff[45].

Moyen Âge

Pors ar Sent ("Port des saints") , ( Porzensur les cartes modernes), se situe dans la partie ouest de l'anse du Loc'h ; c'est là qu'auraient débarqué selon la légende les deux fils de Conomor : saint They et saint Trémeur[46].

Le seigneur de Lezoualc'h, en Goulien, disposait d'un « droit de sennage consistant en le septième des merlus, daurades et autres poissons pêchés sur les côtes de Cléden, Plogoff, Goulien et aux environs de l'Île de Sein ». Il jouissait également « au port et rade du Loc'h [en Plogoff et Primelin], de la faculté de prendre une fois l'an, un merlu sur tout "compagnon de bateau" qui déchargeait au dit port Loc'h»[47].

Au XIVe siècle la peste noire, véhiculée probablement par un navire, fit des ravages à Plogoff ; les traditions et une gwerz en ont gardé le souvenir ; elle est connue localement sous le nom de "maladie de Lescoff" car elle se propagea à partir de ce hameau.

« On crut le fléau envoyé par Dieu pour punir la population. Aussitôt que la nouvelle de l'épidémie se fut répandue, tous les villages voisins, affolés, s'armèrent. Des gardes furent placés à l'avant du bourg, pour interdire toute communication avec les endroits contaminés. Comme on essayait, de nuit, de transporter au cimetière de Plogoff les personnes qui mouraient de la maladie, ordre était donner de tirer sur tous ceux qui voudraient passer. (…) En quelques jours la mortalité fut extrême. On enterra d'abord dans l'église et le cimetière de Saint-Collodan. Mais bientôt « cette église fut remplie jusqu'au seuil, et le cimetière jusqu'en haut de ses murs ». Des travaux récents [le texte date de 1899] ont fait découvrir, sous le dallage de cette chapelle, de nombreux ossements. L'église de Saint-Michel (…) menaçait aussi d'être comble. (…) Les morts étaient si nombreux et la terreur si grande que bientôt on ne trouva plus personne pour ensevelir les cadavres. (…) Ceux qui étaient frappés tombaient sur la bouche et mouraient en quelques heures le long des routes, dans les champs, au milieu de leurs travaux. (…) Ceux qui étaient seulement marqués devenaient noirs (…) ; la fièvre les prenaient ; des bubons survenaient. (…) [Dans une maison] tant qu'une personne restait vivante, elle entretenait le feu du foyer. (…) Lorsque la fumée cessait de s'élever, c'était le signe que tous les habitants étaient morts. Aussitôt on accourait pour murer les portes et les fenêtres. (…) Lescoff aurait perdu soixante personnes, plus des trois-quarts de ses habitants. (…) La [région] était devenue presque un désert[48]. »

Hyacinthe Le Carguet a aussi retranscrit dans son article le texte de la gwerz en langue bretonne et sa traduction en français. Selon cette gwerz, c'est le recours au plantain qui aurait permis d'arrêter l'épidémie[49].

Époque moderne

« Peu éclairés au point de vue religieux, les habitants [de Plogoff] travaillaient le dimanche comme les autres jours. Ils étaient, au surplus, victimes des superstitions les plus grossières. Des danses nocturnes avaient lieu dans les chapelles de la côte [50]. Le célèbre prédicateur Julien Maunoir qui prêcha des Missions à Plogoff en 1643, 1648, 1655 et 1659[51], parvint à les convertir. lors de la Mission de 1659, il convertit aussi Nicolas de Tremaria[52], seigneur de Kerazan (en Cléden-Cap-Sizun), lequel menait jusque-là une vie tumultueuse[53].

Un texte breton du XVIIe siècle, traduit par Joseph Loth, évoque la construction de la chapelle Notre-Dame-du-Bon-Voyage : la chapelle fut construite par Jean de Tréana[54], seigneur de Kerazan ; sur le point de mourir, il fit alors le vœu de construire une chapelle s'il survivait sur la montagne de Kernen en Plogoff, située sur la lande dépendant de son domaine de Kerstrat[55] ; il ne savait pas quel nom lui donner, mais inspiré par Dieu, lui donna le nom de Notre-Dame-de-Bon-Voyage ou de Bon-Port. « Les marchands qui risquent leurs biens sur la mer viennent y recommander leurs barques et vaisseaux (…) ; tous ceux qui invoquent Notre-Dame de Bon Voyage (…) obtiennent touts leur demande (…) ; Notre-Dame de Bon Voyage les protège contre les pirates et touts les dangers de la mer »[56].

En 1741, une épidémie de dysenterie sévit : « Dans chacune des paroisses de Goulien, Plogoff, Esquibien, Plouinec, Plozévet, Mahelon, Poulan, Beuzet-Cap-Sizun, Pouldergat, Douarnenez, on compte le chiffre énorme de dix à douze morts par jour (…) En 1768, ce sont les paroisses de Plumelin, Cléden, Goulien, Esquibien et Plogoff qui sont envahies »[57].

Le la Marguerite-Anne, d'Amsterdam, un bateau de 145 tonneaux, fit naufrage dans l'anse du Petit Loch en Plogoff. Le le Saint-Denis, de Nantes s'échoua également au Petit Loch ; les archives de l'Amirauté de Quimper indiquent : "pillage en règle"[58].

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Plougoff [Plogoff] de fournir 4 hommes et de payer 26 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne »[59].

Dans son Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne publié en 1778, Jean-Baptiste Ogée indique que Plogoff compte alors « 900 communiants » et que son territoire est « fertile en toutes sortes de grains »[60].

Révolution française

La paroisse de Plogoff, qui comprenait alors 195 feux, élit deux délégués, André Le Carval et Clète Yven, pour la représenter à l'assemblée du tiers état de la sénéchaussée de Quimper au printemps 1789[61].

Le décret du réduit à quatorze les paroisses du district de Pont-Croix ; parmi elles « Cléden, qui aura pour succursales les paroisses de Goulien et Plogoff »[62].

Guillaume Goardon, ancien élève du séminaire de Quimper, ouvrit une école à Plogoff en vertu de la loi du 5 nivôse an II () qui rendait l'école primaire obligatoire et gratuite[63].

Les paroissiens de Plogoff soutinrent pendant la Terreur les prêtres non assermentés et en cachant plusieurs originaires de la paroisse comme Henri Mével, vicaire à Plonéour-Lanvern, et Clet Kerloc'h, vicaire de Trégunc et refusant les prêtres assermentés. « Dans ce canton [celui de Cléden], l'esprit d'incivisme et de révolte se manifeste de jour en jour de la part des paroissiens de Plogoff et d'une partie de ceux de Cléden » écrit un membre du directoire du district de Pont-Croix ; des prêtres réfractaires se cachèrent dans une grotte près de la Pointe du Raz ; on leur y descendait à manger par un trou connu des paroissiens. « Ces deux paroisses [Plogoff et Cléden] manifestent la résistance la plus ouverte à l'exécution des décrets de la Convention nationale [concernant les réquisitions] » écrit le même responsable du district de Pont-Croix le [64].

La levée en masse provoqua de nombreuses désertions à Plogoff ; le , 300 soldats, accompagnés d'un canon, arrivèrent à Plogoff et capturèrent 21 déserteurs. Le , 50 soldats sont à nouveau à Plogoff pour y faire la chasse aux déserteurs (50 déserteurs environ à Plogoff) et procéder à des réquisitions[65].

Plogoff au début du XIXe siècle

Si l'on en croit un récit de Hyacinte Le Carguet, une vieille femme de Plogoff aurait été brûlée vive dans sa masure à une date inconnue située dans la première moitié du XIXe siècle car elle terrifiait la population locale qui croyait qu'elle lançait des sortilèges, des drouk-avvis (en breton), c'est-à-dire le "mauvais œil"[66].

Une circulaire du Préfet du Finistère en date du indique que « le navire La Fanny ayant fait naufrage en vue de la commune de Plogoff, des habitants de Primelin et de Cléden-Cap pillèrent les naufragés, se portèrent sur eux à des voies de fait et s'emparèrent violemment des objets échoués »[67].

Plogoff en 1845

A. Marteville et P.Varin, continuateurs de Jean-Baptiste Ogée, font en 1845 cette description de Plogoff : « La commune de Plogoff n'est pour ainsi dire qu'un grand monticule, s'étendant du sud-est au nord-ouest sur une longueur de 6 kilomètres et sur une largeur de 3 ». Les auteurs indiquent que pour une superficie de 1 167 hectares, la commune possède alors 617 ha de terres labourables, 44 de prés et pâtures, 12 ha de vergers et jardins, 441 ha de landes et incultes ; Plogoff disposait alors de 8 moulins à vent (Carn, Kerlédec, Kerguidy, Lestrivin, Run, à vent). Ils ajoutent : « On exploite en plusieurs endroits le granite pour constructions. Plogoff manque absolument de bois ; aussi y brûle-t-on beaucoup de mottes et de la fiente de vache desséchée au soleil. (…) La population se livre en grande partie à la pêche à la sardine pendant l'été ; l'agriculture prospère grâce aux engrais de mer. On a établi depuis quelque temps une fabrique de soude de warech. Le passage entre Plogoff (…) et l'Île de Sein s'opère par de petits bateaux pêcheurs qui s'abritent dans les anses de Saint-Yves [Bestrée] et de Portbihan [Porsz Loubous]. (…) On parle le breton »[68].

L'élevage des moutons

Abandonné dans le cours de la première moitié du XXe siècle, l'élevage des moutons était traditionnellement important à Plogoff ; en témoigne par exemple cet extrait de la Chanson de Jeanne Normand (traduit du breton par Joseph Loth) :

La plus belle des jeunes filles de Plogoff

C'est Janik Normand de Leskoff

La plus belle fille de la paroisse

C'est Jeanne Normand et son amie Marie Bourdon

Encore jeunes et naïves

Elles gardaient leurs moutons sur la colline

(…)[69]

Symboliquement d'ailleurs, lors du combat contre l'implantation d'une centrale nucléaire à Plogoff aux alentours de 1980, le comité de défense créa une bergerie sur le site envisagé pour ralentir le processus d'achat des terres par EDF.

La région de Plogoff décrite par Maxime Du Camp

Vers 1845, Gustave Flaubert visite, en compagnie de Maxime Du Camp, la région de Plogoff, que ce dernier décrit ainsi dans Par les champs et par les grèves :

« Des ruelles gluantes et humides ; la vapeur du fumier chauffé au soleil fumait comme un brouillard ; des chiens hargneux ; nul ne nous comprenait ; les portes se refermaient devant nous, nul n'entendait nos questions, plus incompris que chez les Lapons ou les Algonquins, après avoir quitté ce hameau sauvage, nous entrâmes dans Plogoff. Les villages où nous passâmes sont tristes, sombres, humides, misérables et taciturnes. Le cri d'un rouet et les aboiements d'un chien sont les seuls bruits de leur silence. Des enfants en guenilles grouillent sur les portes et de maigres filles pétrissent de la bouse de vache à genoux devant la fosse à lisier. Là tout est morne, rien ne rit, ni l'homme, ni la nature. On ne mange que des racines. Il y en a qui n'ont jamais goûté de pain. Ils parlent d'une façon lamentable. Leur voix a toujours l'air de la plainte d'un mendiant. Des moutons noirs y broutaient pourtant, plus maigres que l'herbe qu'ils paissaient[70]. »

Les travaux du XIXe siècle

En 1880, le Conseil général du Finistère accorde une subvention de 18 000 francs pour la construction d'une école de garçons et de filles, « la commune de Plogoff étant l'une des plus pauvres du département ». La commune ne possédait encore à cette date aucun établissement scolaire, elle n'a eu jusqu'à ce jour « pour la tenue de ses écoles que des locaux loués, peu convenables et même insuffisants »[71].

Par contre, la même année, le Conseil général refuse de financer des travaux d'aménagement de la crique de Feunteun-Not : « Le service des Ponts et Chaussées ne croît pas le projet réalisable. La dépense serait exorbitante, eu égard au peu d'importance du port. Des travaux économiques seraient emportés (…) comme ils l'ont été à Port Loubous»[72].

Bestrée en 1891

Une revue touristique décrit ainsi le petit port de Bestrée en 1891 : « Nous descendons, par un petit sentier de montagne, jusqu'au petit port de Bestrée, où deux ou trois barques de pêcheurs se balancent à l'abri d'une cale tout encombrée de paniers à homards. Trois pêcheurs (deux hommes, un enfant) y font silencieusement leurs préparatifs de départ. Devant nous, une autre barque aborde, ramenant du phare un des trois gardiens, qui a fini son tour de garde. Il a dû perdre, en son dur métier, l'habitude de la parole, car c'est à peine s'il échange un bonjour avec les gens du rivage… »[73].

Plogoff à la fin du XIXe siècle

En 1869, deux Jésuites, les pères Coniat et Kervennic prêchèrent une Mission à Plogoff[36].

En 1863, lorsque le peintre Georges Clairin et son ami Louis Leloir visitent la région : « Plogoff en ce temps-là n'avait pas d'auberge et nos deux voyageurs durent demander asile au maire du pays qui, sans trop de façons, consentit à les nourrir et à les loger. Le premier magistrat du pays s'appelait le père Yvenou ; c'était un vieux loup de mer ayant peu l'usage du monde, mais possédant un cœur d'or et toute une cargaison de morue salée. Il traita de son mieux ses hôtes (…) »[74].

En 1897, Plogoff n'avait « ni boulanger, boucher, épicier » si l'on croit le récit de voyage effectué par Charles Géniaux à l'époque, qui décrit aussi les deux auberges du bourg à cette date[75].

Anatole Le Braz décrit ainsi Plogoff en 1896 :

« Nous grimpions maintenant la côte de Penn-an-Néac'h [Penneéac'h]. Le paysage se prolongeait, vaste, dénudé, sous la pâle lumière d'automne. Des murs de pierres croulantes encadraient de maigres labours, des terres brunâtres fraîchement écobuées. (…) Çà et là se montraient de rares manoirs, rompant à peine l'uniformité de l'étendue, oasis pauvres dans un désert triste. Des ormes souffreteux, des arbres craintifs, infirmes, bizarrement tordus, s'abritaient derrière d'antiques maçonneries, débris de remparts romains. Mais ce qui donnait à la contrée un caractère particulièrement funèbre, c'était les moulins à vent, debout ainsi que des restes de fortifications barbares, sur tous les sommets avoisinants. Leurs bras pendaient, immobiles et comme cassés. Ils semblaient les témoins en ruines d'une civilisation disparue ; ils avaient l'air inhabités, morts, et ajoutaient je ne sais quoi de plus poignant à la désolation du paysage[76]. »

Une épidémie de diphtérie sévit à Plogoff du au . Selon un rapport du docteur Hébert adressé au Préfet du Finistère, les causes en sont « les mauvaises conditions de milieu et d'habitat, la mauvaise hygiène publique et privée, la malpropreté du paysan Bas-Breton (on trouve, dans certaines habitations, des poules nichées dans des trous de mur contre lesquels sont appuyés les lits des habitants) ». Parmi les douze cas traités, la maladie ne fit qu'un mort, mais « sept enfants atteints de diphtérie (…) sont morts sans avoir reçu le sérum. (…) Les Bretons trouvent le sérum trop cher »[77].

Le XXe siècle

Le le vicomte Alain Le Gualès de Mézaubran[Note 6] demanda « la concession de mines de houille, schistes bitumineux, anthracite, lignite ou pétrole » qui pourraient se trouver sur les communes de Cléden-Cap-Sizun, Plogoff, Primelin, Esquibien, Audierne, Plouhinec, Pont-Croix et Goulien[78].

Descriptions de Plogoff au début du XXe siècle

En réponse à une enquête épiscopale organisée en 1902 par Mgr Dubillard, évêque de Quimper et de Léon en raison de la politique alors menée par le gouvernement d'Émile Combes contre l'utilisation du breton par les membres du clergé, le recteur de Plogoff, l'abbé Déniel, écrit : « Je certifie que les deux tiers de mes paroissiens ne comprennent pas un mot de français. parmi l'autre tiers, je puis compter à peine une cinquantaine de personnes qui puissent suivre tant bien que mal une instruction [religieuse] faite en français, si simple soit-elle »[79]. Bien d'autres parlent seulement « un jargon que je me garde bien de décorer du nom de français, ne voulant pas faire injure à la langue nationale » écrit le même recteur de Plogoff en 1903[80].

En 1903, les Bell, un couple d'Anglais en villégiature dans l'hôtel tenu par madame Lapous, rapportent : « Tandis que nous bavardions, des groupes d'enfants affamés s'étaient rapprochés. Ils ne demandaient pas l'aumône, mais regardaient avec regret et tristesse les quelques restes que les convives avaient laissé sur les tables ». L'hôtelière d'expliquer : « Ils n'ont souvent que des pommes de terre à manger, et parfois, en cas de mauvaise récolte, ils n'en ont même pas »[81].

Gustave Geffroy décrit ainsi Plogoff en 1904 :

« Jusque-là, il y a eu quelques arbres, des chênes, des pins. Après Saint-Tujean [Saint-Tugen] et Primelin, il n'y en a plus. Il y a des moulins à vent, puisqu'il y a du vent sur les coteaux d'où l'on voit écumer la mer houleuse. Il y a des dolmens.(…) Ce Plogoff n'est pas déplaisant. Imaginez un village dispersé sur des ondulations de terrain. Une maison ici, deux là, trois ou quatre plus loin encore et la douzaine autour de l'église. Ce terrain dénudé, de maigres cultures alternant avec des landes abondantes, est beau de couleurs et de lignes : il est fait de grands espaces d'ajoncs d'un vert sombre, fleuris d'or, de moissons fauves, de sables blancs, de rochers grisâtres, de petits murs de pierre, et parmi tout cela, les clochers, les petites maisons disséminées, avec leurs toits bleus[82]. »

En 1906, le comte Mortimer-Mégret, qui fait le voyage jusqu'à la Pointe du Raz, écrit :

« La végétation n'ose s'éloigner d'Audierne. Jusqu'à Plogoff se rencontrent encore quelques ajoncs rabougris, quelques arbres chétifs penchés vers le nord-est, comme s'ils cherchaient à fuir éperdument les assauts incessants de la tempête toujours régnante.Mais après ce pauvre village, rien ne pousse plus que des pierres stériles, que des croix émaciées, calvaires de granit dressant vers les cieux leurs bras décharnés. De ci, de là, quelques misérables cabanes, aux portes desquelles, en dépit de la pluie et du vent, se montrent à notre passage quelques moyenâgeuses silhouettes, d'austères "bigoudines" [l'auteur fait d'ailleurs là une confusion] au béguin noir collé sur les oreilles, aux cheveux lissés, à la jupe courte embrodée au bas de quelque vague et claire ornementation[83]. »

La récolte du goémon

Alexandre Nicolaï décrit ainsi le brûlage du goémon en 1893 dans la région de Plogoff :

« Sur toute la falaise, et quelque peu distancées les unes des autres, de grandes blues sont allumées, d'où partent d'épaisses colonnes d'une fumée blanche et âcre que le vent du large envoie bien loin dans les terres lécher les mottes des sillons. La côte en est enfumée, et nuit et jour brûlent les amoncellements de goémon et de varech qui alimentent les usines de soude d'Audierne et de Douarnenez. Rude métier que celui de ces pauvres gens, demi-paysans, demi-marins, qui vont arracher au flot, lorsqu'il veut bien les livrer, les herbages de ses humides prairies, et surtout peu lucratif. (…) Ici le patron en prend à son aise : il tond le bénévole mouton qui ne crie pas. (…)[84] »

Yvon Normant décrit ainsi, dans son livre Clet, langoustier de Plogoff, la récolte du goémon :

« Les fours à soude creusés dans la lande rase étaient réservés au brûlage des algues séchées. Ils étaient situés sur le haut des falaises afin de recevoir une ventilation importante. Leurs cavités, profondes d'une quarantaine de centimètres, étaient tapissées de longues pierres plates. Il en était de même sur les côtés. (…) Les remontées de goémon prenaient plusieurs jours et ce n'est qu'à la fin de la récolte que chaque équipage chargeait les charrettes pour les conduire aux champs, où les laminaires demeuraient en tas en attendant leur éparpillement. La production de pains de soude était réservée aux femmes. Elle exigeait un séchage préalable des algues, puis leur mise en meules, protégées par une ancienne voile de bateau pour leur éviter de pourrir sous la pluie. Le brûlage était accueilli comme une délivrance, celle de voir le bout du travail, et la vente des pains de soude était une joie partagée par toute la famille : elle augurait une rentrée d'argent toujours très attendue[85]. »

Le même auteur poursuit plus loin, décrivant l'activité goémonière à Pors Loubous :

« Pors Loubous est aussi un lieu important pour le ramassage du goémon. Les hommes utilisent des grandes potences, les «viravod» plantées au-dessus de la grève jouxtant le port, grève que l'on appelle Pors Loubous Vihan. Grâce à ces grues improvisées ils remontent les palanquées? Cette brousse de mer forme un énorme tas au pied de la falaise et il ne fallait surtout pas le laisser pourrir ou s'échapper si le mauvais temps venait à forcir. Son épaisseur pouvait parfois atteindre plusieurs mètres à certains endroits. Sur le haut de la falaise, les espaces utilisés par les goémoniers sont délimités par de grosses pierres posées sur chant[85]. »

Le journal Ouest-Éclair indique en qu'au cours d'une seule semaine, « 1 500 m3 de goémons épaves ont été récoltés sur les côtes du gardiennage de Plogoff. La tempête qui sévit depuis dix jours sur nos côtes a ramené des amendements marins à terre en grande quantité »[86].

La pêche

Le nombre des inscrits maritimes est en 1903 de 911 à Plogoff pour une population totale qui est alors de 2 254 habitants[87].

La pêche était pratiquée traditionnellement à partir de Pors Loubous :

« Pors Loubous n’est pas un vrai port, mais plutôt un abri pour les barques (…). En dehors de la digue ouest, un fond de sable situé en face de Stang ar Guer sert de lieu de mouillage pour les grands langoustiers. (…) Deux grosses chaînes traversières assurent un bon amarrage pour les canots qui, maintenus bord à bord, se déplacent solidairement au gré du ressac ». De nombreux langoustiers restaient mouiller en dehors du port, à une centaine de mètres de la digue, en particulier ceux qui prenaient l’aiguade à la fontaine de Pors Loubous Vraz.

Les bateaux de pêche entraient dans le port d’Audierne à mi-marée montante, afin de choisir, en l’absence de criée, le mareyeur proposant le meilleur prix ; si, par téléphone, un mareyeur d’un autre port proposait un prix plus avantageux pour les langoustes et les homards (les tourteaux étaient alors délaissés et rejetés en mer), le bateau repartait aussitôt. À marée basse, les bateaux et leur pêche sont prisonniers du port en raison de son assèchement complet. Le gain de la marée était partagé par l’équipage : sur un langoustier, les trois marins à bord avaient droit à une part, le propriétaire du bateau à une part (à deux parts si le bateau était ponté), le mousse à une demi-part (de nos jours, le patron propriétaire d’un bateau reçoit la moitié de la valeur de la marée). Les langoustiers, désarmés à partir du mois d’octobre, passaient l’hiver à Audierne, à l’abri dans la ria du Goyen.

Le séchage des congres, pêchés à la palangre, était ainsi effectué : « Une ancienne barrique est utilisée pour saler les morceaux bien tranchés de chaque côté de la colonne vertébrale. Après quelques jours de saumure, les morceaux sont enfilés sur une corde, puis suspendus à la façade de la maison où ils sécheront au soleil. Cette opération peut prendre plusieurs jours en évitant les jours de pluie. Les morceaux jaunissent et deviennent alors comme de la pierre. Bien secs, ils sont placés dans de la paille d’avoine et se conserveront tout l’hiver »[85]. Le journal Ouest-Éclair indique par exemple que le « les gros langoustiers de la région de Plogoff, de Cléden et de Primelin sont actuellement presque tous désarmés et ne réarmeront que dans les premiers jours du printemps. D'une manière générale, la pêche a été très rémunératrice cette année, particulièrement en crustacés et sardines, le temps pendant toute la belle saison ayant été très favorable »[88]. Au cours du mois de , les pêcheurs de Plogoff ramenèrent 1 000 kilos de langoustes, 650 kilos de homards, 30 kilos de mulets et 600 kilos de poissons divers[89].

Les petites usines de petits pois permettaient aux jeunes filles de trouver un travail saisonnier.

Le naufrage du steamer Ottercaps et les autres naufrages

Le Jeanne-et-Geneviève fit naufrage sur la côte de Plogoff en [90].

Le , le steamer anglais Ottercaps, de Sunderland, fit naufrage, poussé par une tempête violente, sur les rochers de Feuntenot près de Plogoff. « Les pêcheurs de Plogoff ont trouvé sept cadavres flottant sur la mer, on suppose que l'équipage et les passagers étaient 30 personnes »[91]. Douze cadavres furent inhumés à Plogoff le [92].

Clet Vichon, originaire de Plogoff, fut l'une des victimes de l'explosion d'un canon survenue le à bord de la Couronne, accident qui fit 9 morts et 10 blessés[93].

Le Journal des débats politiques et littéraires du écrit : « La gendarmerie maritime de Brest, saisie d'une plainte du représentant du Lloyd's, assureur du vapeur anglais Arden, coulé dans le Raz de Sein, s'est livrée à une enquête pour retrouver les pillard du bâtiment naufragé. Une dizaine de procès-verbaux ont été dressés contre des habitants de Plogoff ; de nombreux procès-verbaux ont été également établis contre des pêcheurs de Lesconil qui s'approprièrent des épaves sans les déclarer à l'inscription maritime et les vendirent à des habitants de l'Île-Tudy. Tous seront poursuivis devant le tribunal correctionnel de Quimper »[94].

Le , une lame de fond précipita sur des rochers un canot de pêche en train de manœuvrer à Pors Loubous ; l'accident fit un noyé, Martin Jaffry, âgé de 19 ans[95].

Dans la nuit du 18 au , la goélette La Surprise, de Paimpol, fit naufrage à 400 m environ des roches de Plogoff, probablement à cause du non-fonctionnement du Phare de la Vieille cette nuit-là ; les 10 hommes à bord furent noyés[96] ; « le lendemain matin les pêcheurs de Pors Loubous ont aperçu d'innombrables épaves jonchant la grève sur une longueur de 500 m. Deux cadavres ont été pour l'instant retrouvés (…) »[97]. Le président de la station de sauvetage du Loch (en Primelin) se plaignit de ne pas avoir pu porter secours aux marins de la goélette faute d'avoir été prévenu car sa station de sauvetage, pourtant à proximité du lieu du naufrage, ne disposait pas encore alors du téléphone[98].

En , le cargo danois Aclene fit naufrage aux environs du Loch, entre la Pointe du Raz et Plogoff ; « la baie est jonchée de madriers et de planches »[99]. Le journal Le Matin écrit, décrivant les conséquences de la forte tempête qui sévit plusieurs jours, isolant aussi les gardiens du phare de la Vieille : « Sur une longueur de 10 km, de Plogoff à Primelin, la côte est couverte d'épaves dont la valeur est estimée à plus d'un million. L'inscription maritime de Douarnenez a donné des ordres pour les récupérer »[100].

Jacques Bonis, patron du canot Reine-des-Flots et ses deux matelots, reçurent un prix de 500 francs, et le patron la médaille d'Argent du sauvetage maritime, pour avoir sauvé par mauvais temps le deux hommes dont le canot avait chaviré dans les brisants de l'anse du Loc'h[101].

L'utilisation des bouses de vache

Faute de bois, les bouses de vache étaient traditionnellement utilisées comme combustible jusque vers 1950 : « Durant l'hiver, on mettait de côté des bouses de vache. (…) Un jour de printemps, on y ajoutait de l'eau et on y faisait danser les chevaux. Celui qui n'avait pas de chevaux dansait lui-même sur ce fumier jusqu'à ce qu'il devienne une espèce de pâte ». Voisins et amis étaient invités pour la circonstance, le foulage du fumier donnant lieu à de véritables fêtes. On ajoutait du crottin de cheval et la finition du travail se faisait à la main, le lendemain. « On prenait un morceau de pâte de fumier, on la roulait dans de la balle d'avoine et on en faisait une boulette ». Les boulettes étaient ensuite mises à sécher sur les murs et les pierres[102].

Les querelles liées à la laïcité

La laïcisation de l'école tenue par les Filles de Jésus (elles soignaient également les malades à domicile[103]) provoqua la démission d'un conseiller municipal de Plogoff, Marzin, le [104].

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Plogoff porte les noms de 81 personnes mortes pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Parmi elles, 3 au moins (Clet Carval, Yves Carval, Joseph Hémidy) sont morts sur le front belge lors de la Course à la mer ; 18 au moins sont des marins disparus en mer ; quatre au moins sont morts dans les Balkans, alors qu'ils étaient membres de l'Armée française d'Orient : un (Jean Floch) en Serbie, deux (Clet Criou, Jean Kerloch) en Grèce et un (Jacques Kerloch[105]) en Turquie ; 1 (Jean Corre[106]) est décédé au Maroc, 1 au moins (Jean Moullec) est mort en captivité en Allemagne ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français[107].

L'Entre-deux-guerres

En 1923 est décidée la translation du cimetière, jusque-là situé autour de l'église, à son emplacement actuel[108].

Le , « par suite de la tempête qui sévit, une partie de la falaise de Plogoff s'est éboulée causant des dégâts très importants et ensevelissant plusieurs bateaux de pêche »[109].

La Seconde Guerre mondiale

Les Allemands commencèrent dès 1940 à installer une puissante station radar (un Freya rotatif qui avait une portée de 200 km et un Mammut, puissant radar équipé d'une antenne de 11 mètres de haut, destinés à repérer les bombardiers qui pilonnaient Brest et Lorient, et un imposant blockhaus) sur le site de Men Tan, le point culminant de la commune (74 mètres d'altitude). En 1942 plus de 300 soldats allemands occupaient le site[110].

Le monument aux morts de Plogoff porte les noms de 40 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale ; parmi elles, 12 au moins (Jean Ansquer, Yves Bloch, Jean Carval, Pierre Follic, Mathieu Kerisit, Jean Marzin, Clet Mével, Guillaume Pennamen, Clet Tréanton, Gabriel Umont, Alain Yven, Pierre Yvenou) sont disparus en mer, auxquels il faut ajouter un marin (Jean Bour[111]) mort à Toulon, deux marins (Clet Bloch[112], Jean Marchand[113]) morts lors de l'attaque anglaise contre Mers el-Kébir le et deux marins (Clet Coatmeur[114], Jean Cozic[115]) morts en Angleterre[107].

André Coquet[116], résistant originaire de Plogoff est mort en déportation. Guillaume Pennamen[117], engagé dans les Forces navales françaises libres, a disparu lors du naufrage du Surcouf le dans le golfe du Mexique et reçu la Médaille de la Résistance.

Yves Donnart[118], prisonnier de guerre, est décédé aussi en Allemagne. Germain Kersaudy[119] et Paul Marzin sont décédés en Tunisie. Martin Yven[120] est décédé en Indochine.

Les résistants Jan Doornik (le ), Maurice Barlier (le ) et Honoré d'Estienne d'Orves (le ), envoyés en mission en France depuis l'Angleterre, débarquèrent successivement (à bord du chalutier Louis-Jules, rebaptisé pour les besoins de la guerre Marie-Louise, dirigé par François Follic) à Pors-Loubous ; les trois hommes furent hébergés par la famille Normant du village de Pennéac'h[121].

Le , pris dans la tempête, le chalutier Jouet des Flots, qui, parti de l'Île-Tudy, transportait 32 aviateurs et résistants, dont Pierre Brossolette, Yves Le Hénaff, Émile Bollaert et Edmond Jouhaud, s'échouait à Feunteun Aod ; les passagers réussissaient à débarquer et à s'enfuir, mais les Allemands arrêtèrent Pierre Brossolette et trois de ses camarades à Plouhinec (Finistère)[122].

Un groupe de résistance, dirigé par François Maubras, membre du réseau « Défense de la France » fut actif à Plogoff en 1944.

Les guerres d'Indochine et d'Algérie

Trois soldats originaires de Plogoff (Jean Coatmeur[123], Étienne Fily et Yves Pochic[124]) sont morts pendant la Guerre d'Indochine, un (Georges Ragot) pendant la Guerre d'Algérie et un (Clet Riou) au Maroc[107].

La lutte contre le projet d'implantation d'une centrale nucléaire

À la fin des années 1970, l’État français a voulu implanter une centrale nucléaire sur le territoire de la commune, au niveau du site de la pointe de Feunteun Aod[125], EDF prévoyant une emprise de 176 hectares (77 sur le domaine maritime et 90 sur le territoire de la commune)[126]. Le projet fut rejeté massivement par les Plogoffistes[127] et d'autres partisans anti-nucléaires venus de toute la Bretagne voire de la France entière. Le site avait été retenu à l'automne 1978 par le Conseil régional et le Conseil général du Finistère, ce qui aboutit à la structuration d'un mouvement antinucléaire, notamment à travers le GFA et le CRIN[128] de Plogoff. Le conflit, souvent violent, connut son apogée en 1980. Le , les dossiers pour l'enquête d'utilité publique, réceptionnés le jour même à la mairie de Plogoff, furent brûlés ; l'enquête commença quand même le lendemain, des camionnettes faisant office de mairies annexes. De nombreuses manifestations violentes eurent alors lieu, les plus importantes étant celles du , le jour de la clôture de l'enquête d'utilité publique, qui rassembla 50 000 personnes et celle du avec de 100 à 150 000 manifestants, qui se prolongea par un gigantesque fest-noz la nuit suivante. L'opposition à la construction, répertoriée sous le vocable « les événements de Plogoff », a suscité en 1980 des manifestations importantes contre la politique nucléaire française des années 1970, après celles de Fessenheim et surtout celle de Creys-Malville en 1977. Lors de son accession au pouvoir en 1981, François Mitterrand prit une mesure emblématique en faveur des écologistes, en renonçant à la centrale de Plogoff[129].

Ce combat anti-nucléaire remporté de haute lutte par les opposants au projet de centrale a été à l'origine de plusieurs livres, de deux films (Plogoff, des pierres contre des fusils et Le dossier Plogoff), une bande dessinée Plogoff, de nombreux articles de presse et de dizaines d'affiches.

Les Plogoffistes ont conservé, depuis ce combat contre le projet d’implantation d’une centrale nucléaire sur les landes de Feunteun Aod, qui dura cinq ans, de 1976 à 1981, une solide réputation comme le raconte Yvon Normant : « Vous êtes originaire de Plogoff ! Ah ! Ahaaaa ! Vous appartenez à une population têtue et solide comme le granit de leur Pointe du Raz. Qui ne connaît pas Plogoff ! La France entière connaît Plogoff depuis les grandes manifs contre le projet d’implantation d’une centrale nucléaire à l’extrême pointe du Cap Sizun ! »[85]

La réhabilitation de la Pointe du Raz

Sur le promontoire de la Pointe du Raz un centre commercial construit dans les années 1970 fut remis en cause et détruit car il dénaturait le site. En contrepartie, un nouvel espace d'accueil fut créé en retrait et sa gestion confiée à un syndicat mixte. Il semble plus en rapport avec les aspirations de mise en valeur de ce patrimoine et permet de mieux accueillir les visiteurs. Les ressources financières générées par le parking payant permettent la valorisation et l'entretien du site, désormais classé "Grand site de France".

Politique et administration

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[137]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[138].

En 2020, la commune comptait 1 230 habitants[Note 7], en diminution de 0,24 % par rapport à 2014 (Finistère : +1,25 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Commentaire : La population de Plogoff, après une baisse spectaculaire pendant le Premier Empire, liée probablement au Blocus continental a augmenté ensuite régulièrement pendant tout le reste du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle, passant de 1 093 habitants en 1806 à un record de 2 970 habitants en 1936, soit une augmentation de 1 877 habitants ( + 172 % en 130 ans), principalement en raison de l'essor de la pêche à cette époque. Par contre, depuis la Seconde Guerre mondiale, la population décline régulièrement ( - 1 706 habitants entre 1936 et 2012, soit - 57 % en 76 ans) en raison du déclin de la pêche et de l'agriculture, ainsi que de l'isolement liée à l'excentration de la commune à l'extrémité du Cap Sizun, ce qui a provoqué un important exode rural ; la commune est désormais moins peuplée en 2012 qu'elle ne l'était en 1793, date du premier recensement. Le déclin démographique a été particulièrement accentué pendant la dernière décennie du XXe siècle, Plogoff perdant alors 339 habitants en 9 ans, soit une moyenne de - 38 habitants/an. Ce déclin est à la fois dû à un solde naturel négatif qui va croissant ( - 1,2 % l'an entre 1990 et 2006, - 1,6 % l'an entre 2006 et 2011) et à une émigration nette voisine de 1 % l'an en moyenne entre 1968 et 1999, qui s'est toutefois notablement ralentie ces dernières années ( -0,3 % l'an entre 1999 et 2006), devenant même nulle entre 2006 et 2011. Entre 2006 et 2011, le taux de natalité a été de 3,7 pour mille, le taux de mortalité de 19,6 pour mille, soit un taux d'accroissement naturel très négatif de - 15,9 pour mille.

La population plogovite est vieillie : en 2011, les 65 ans et + étaient 562 (43 % de la population totale), alors que les 0 à 19 ans étaient seulement 144, formant 11 % d la population totale. En raison de sa situation littorale, Plogoff possède un parc important de résidences secondaires : au nombre de 345 en 2011, elles formaient alors 30,8 % du parc immobilier total constitué essentiellement de maisons individuelles ; la proportion notable des logements vacants (au nombre de 83, soit 7,4 % du parc immobilier total en 2011) est aussi un signe révélateur du déclin démographique[141].

Économie

- Pêche côtière.

- Agriculture.

- Biscuiterie traditionnelle.

- Tourisme : hôtels, restaurants, gîtes, camping privé, centre équestre.

Équipements et services

- Plogoff possède une école primaire, dénommée l'"École du Bout du Monde"[142].

Culture locale et patrimoine

L'itinéraire touristique "Route du vent solaire"[143] va de la Pointe du Raz à Saint-Pierre (Penmarc'h) en longeant la Baie d'Audierne.

Lieux et monuments civils

- L'éperon barré de la pointe du Raz[43].

- Le retranchement de la pointe de Diameur[43].

Églises et chapelles

- L'église paroissiale Saint-Collodan, au bourg, construite au XVIe siècle, du style de l'École de Pont-Croix, mais restaurée et modifiée aux trois siècles suivants. L'église contient des statues de saint Collodan, saint Roch, sainte Catherine, saint Éloi (en fait confondu probablement avec saint Alar), saint Herbot, saint Fiacre, etc[144].

Plogoff : l'église paroissiale Saint-Collodan, côté sud

Plogoff : l'église paroissiale Saint-Collodan, côté sud Plogoff : le clocher de l'église paroissiale Saint-Collodan, façade ouest et côté nord 1

Plogoff : le clocher de l'église paroissiale Saint-Collodan, façade ouest et côté nord 1 Plogoff : le clocher de l'église paroissiale Saint-Collodan, façade ouest et côté nord 2

Plogoff : le clocher de l'église paroissiale Saint-Collodan, façade ouest et côté nord 2 Plogoff : le clocher de l'église paroissiale Saint-Collodan

Plogoff : le clocher de l'église paroissiale Saint-Collodan Plogoff : détail de la façade de l'église paroissiale Saint-Collodan

Plogoff : détail de la façade de l'église paroissiale Saint-Collodan

- La chapelle Saint-André, à Landrer, dite en breton "Sant Andro". Édifice de plan rectangulaire avec petit clocheton amorti en dôme comme celui de la chapelle Saint Yves. Comme cette dernière, elle a été transférée, étant jadis au Loc'h, à Porz ar Zent.

- La chapelle Saint-Michel à Lescoff, anciennement dédiée à saint Cléden puis à saint Collodan.

- La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Voyage (et de Bon-Port). En forme de croix latine avec chevet à pan coupés ainsi que les ailes. Fondée en 1698 à la suite d'un vœu fait par Jean-Baptiste de Tréanna, seigneur de Kerazan en Cléden, l'édifice actuel a été construit en 1702-1703 sur les plans du maître maçon François Favennec, de Pleyben. Le clocher a été restauré en 1852 par Clet Marzin, maître maçon à Landrer.

Selon un témoignage datant de 1856 « les Îliens [de Sein] ont une dévotion spéciale (...) pour N.-D. du Bon-Voyage (...) où de temps immémorial ils se rendent processionnellement le jour du pardon. Tout le monde se rend au port [de Sein], on entonne l' Ave Maris Stella en breton et les bateaux partent. C'est un cierge que les marins offrent ordinairement à la Vierge, ils le portent à la procession et Lee tiennent allumé pendant le Magnificat. Ils sont habillés tout en blanc »[145].

- La chapelle Saint-Yves. Elle était jadis dans le bas de la commune, près du Loc'h à Cougon-Sant-Youenn. Elle a été transportée en 1817 à Kerguidy.

La chapelle Saint-André

La chapelle Saint-André La chapelle Notre-Dame-du-Bon-Voyage

La chapelle Notre-Dame-du-Bon-Voyage La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Voyage.

La chapelle Notre-Dame-de-Bon-Voyage. La chapelle Saint-Yves et son calvaire.

La chapelle Saint-Yves et son calvaire. La chapelle Saint-Michel à Lescoff.

La chapelle Saint-Michel à Lescoff.

- Chapelles détruites

- La chapelle Saint-Guénolé, à Laoual. Fontaine existante.

- La chapelle Saint-Michel, non loin de Lescoff, détruite vers 1812 ; le pardon est transféré alors dans la chapelle voisine de Saint-Cléden et le vocable a été substitué à celui de saint Cléden à Lescoff.

- La chapelle Saint-Maudez, mentionnée dans le rôle des décimes en 1774 et en 1787. Est-ce la chapelle Saint-Voulien (Moëllien) détruite en 1852 à Pennéac'h ? Les pierres de celle-ci servirent à agrandir la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Voyage.

- Statues

- La statue de Notre-Dame des Naufragés, en marbre de Carrare, à la pointe du Raz, œuvre du sculpteur Cyprian Godebski en souvenir de son fils mort au Tonkin. Sur le piédestal, date de 1904 et bas-relief représentant l'apparition de la Vierge Marie à un marin naufragé.

- La statue du monument aux morts pendant la guerre.

- La sculpture en granit représentant un manifestant anti-nucléaire armé d'un lance-pierre, œuvre de Robert Vaillant.

Croix et calvaires

Plogoff possède 14 croix et calvaires : celui de Kerveur, ancien, est non daté ; celui de l'église date de 1656, celui de Kerherneau de 1673, celui de Kerguidic de 1718, ceux de Lescoff de 1738 et 1739, celui de Landrer de 1773, celui de Kervergar de 1774, celui de Trogor de 1776, ceux de Kergroas et Kerguidy datent du début du XIXe siècle, celui du cimetière de 1869, celui de Toramur de 1903[146].

Le calvaire de Pennéac'h est daté de 1877. Anatole Le Braz a décrit ainsi son origine : « Sur une stèle fruste, de granit du pays, taillée peut-être dans un ancien menhir, fut entée il y quelque trente-cinq ans, une croix en pierre bleue de Kersantite, ouvragée artistement (…). Des marins de Laoual étant une nuit à pêcher le congre au large de la Baie des Trépassés, sentirent soudain au bout de leur grosses lignes un poids inaccoutumé. (…) Grande fut leur surprise quand, au lieu du poisson phénoménal qu'ils s'attendaient à voir paraître, sortit des eaux une croix de pierre, fleurie de coquillages, enchevêtrée d'algues et de goémons. (…) Il y eut, dès l'aube, un attroupement considérable dans l'enclos sacré de Saint-Colloden, où la croix avait été déposée. (…) La croix-épave, comme on la nommait, fut transportée au bourg, sur une civière ornée d'un drap blanc, au milieu d'un immense concours de peuple chantant en chœur l'hymne latin O crux ave, spes unica !. Il fut entendu, d'un commun accord, qu'on l'érigerait sur le fut découronné du calvaire de Penn-an-Néac'h [Pennéac'h], parce que de là-haut elle dominerait tout le Cap »[76].

Personnalités liées à la commune

- Honoré d'Estienne d'Orves, officier de marine français, résistant. Après avoir rallié Londres en , il est conduit en France à sa demande sur le bateau de pêche de Jean-François Fallie, la Marie-Louise. Il débarque à Pors Loubous sur la côte sud de Plogoff le 21 décembre 1940 (plaque commémorative) afin d'y initier le premier canal radio entre la France Libre et la France Occupée. Le 24 du même mois il est à Nantes et le 31 à Paris. Le 22 janvier 1941, après des résultats significatifs (liaisons radio avec Londres, nombreux contacts en France…) d’Estienne-d’Orves est arrêté à Nantes. Il sera fusillé par les Allemands au Mont-Valérien le 29 août 1941.

- Pierre Brossolette, journaliste et résistant français. Le , il embarque à l'Île-Tudy à bord du Jouet des Flots en compagnie de plusieurs autres personnalités, avec pour destination une frégate britannique au large de l'île de Sein. Mais, à cause d'une voie d'eau et du gros temps, le bateau s'échoue dans la nuit à Feunteun Aod, sur la commune de Plogoff (stèle commémorative). Trahi, arrêté et torturé, Brossolette, grand héros de la Résistance, se jette du cinquième étage du siège de la Gestapo de Paris le .

- Sœur Olive Danzé, née à Plogoff le , en religion "sœur Marie du Christ-Roi". Elle entra en 1926 au couvent des dames bénédictines du Saint-Sacrement à Paris, rue Tournefort. Avec l'appui des archevêques de Paris, elle fit construire dans l’enceinte de son couvent une basilique consacrée au "Christ-Roi, Prince de la Paix, Maître des Nations", qui fut inaugurée en 1940. La vie mystique qu'elle menait divisa sa communauté religieuse et elle fut contrainte de s'exiler en Irlande, puis en Provence, enfin à Plogoff où elle mourut en . Sa tombe est régulièrement fleurie par des malades qui viennent y chercher dans la prière le soulagement. Cependant dans la Semaine Religieuse éditée par le Diocèse de Quimper en 1960, page 779 (accessible sur le site du diocèse de Quimper), on lit ce qui suit :"AVIS A MM. LES CURES ET RECTEURS : Il se trouve à Plogoff trois personnes portant un costume uniforme qui peut les faire prendre pour des religieuses ; elle se disent "Oblates de Saint Benoit". Nous faisons savoir qu'elles ne sont pas religieuses et que, dans plusieurs paroisses, elles ont vendu des images non approuvées".

Plogoff dans les légendes et la littérature

- Une légende prétend que c'est dans la baie des Trépassés (bae an Anaon) que Gradlon lâcha sa fille, qu'il portait sur l'encolure de son cheval. Enchantée par le diable, la princesse avait subtilisé la clef des portes de la ville d'Ys au cou de son père. Ce diable déguisé en beau prince lui soutira cette clef et ouvrit les portes de la ville par une nuit de tempête. L'alerte fut sonnée dans la ville et Gradlon parvint à s'échapper sauvant sa fille derrière lui sur sa monture. L'évêque de Quimper accourut devant ce théâtre, vit le diable s'envoler et comprit la faute commise. Gradlon apprenant la forfaiture de sa fille abandonna la jeune femme aux flots en furie, tandis que derrière lui, Ys disparaissait dans l'océan déchaîné. On dit que depuis la princesse pleure sa tristesse dans le raz de Sein, enchantant les marins jusqu'à la baie des Trépassés, cette plage de sable battue par la houle qui s'ouvre face à l'Atlantique entre la pointe du Raz et la pointe du Van. On prétend que la cloche d'Ys s'entend encore les soirs de tempête au fond de l'étang secret qui s'est formé derrière les dunes de la baie.

- Une autre légende connue sous le double titre L'enfer de Plogoff ou Légende de l'Île-de-Sein conte l'histoire d'un jeune noble, M. de Kerglaz, tombé amoureux d'une jeune fille de l'Île de Sein. La jeune îlienne étant refusée par la famille du noble, celui-ci voulut la reconduire dans son île, mais en raison d'une tempête provoquée par la malédiction divine, la barque s'engouffra dans une faille de la Pointe du Raz connue depuis comme le "Trou de l'Enfer" ou "L'Enfer de Plogoff"[147]. Sarah Bernhardt, au chapitre 23 de ses Mémoires, raconte comment, suspendue à une corde, elle se fit descendre dans la crevasse de "l'Enfer du Plogoff" avec l'aide du gardien du phare.

- On croyait traditionnellement dans la région de Plogoff qu'un arc-en-ciel pompait l'eau des mares, étangs et rivières[148].

- Ély-Edmond Grimard : La famille Hernadec, roman, 1900[149].

- Paul Féval : Les tribunaux secrets : ouvrage historique, tome 1[150] (l'intrigue se déroule dans l'Enfer de Plogoff)

- Pierre Maël : Pilleurs d'épaves (Mœurs maritimes) (roman paru en feuilleton sous le titre Mer sauvage (Mœurs maritimes) dans le journal Le Gaulois en 1891)[151].

- Jeanne Nabert : Le pêcheur de goémon de l'anse du Loch (nouvelle publiée dans le recueil Les nouveaux contes du bout du monde, éditions Calligrammes, Quimper, 1968).

Tableaux représentant Plogoff et sa région

- Henry Moret : L'enfer de Plogoff (huile sur toile, 1911) ; cette toile a été vendue 142 000 euros à Brest en 2021[152].

- Lionel Floch : Femme de Plogoff.

- Gérard Calvet : Maisons à Plogoff (huile sur toile, 1926).

Voir aussi

Bibliographie

- Gérard Borvon, Plogoff : un combat pour demain, Éd. Cloître, Saint-Thonan, 2004, 224 p. , (ISBN 2-35002-001-0)

- Renée Conan et Annie Laurent (dir.), Femmes de Plogoff, la Digitale, Quimperlé, 1981, 143 p.

- Jacques Delroeux, Étude d'anthropologie sociale de trois sociétés rurales occidentales : Goulien, Plogoff et Lescoff, Sud-Finistère : de 1800 à 1970, Université Paris 5, 1979, 2 vol., 659 p. (thèse de doctorat ès Lettres).

- René Pichavant, Les Pierres de la liberté : Plogoff, 1975-1980 : chronique, Éditions Morgane, Douarnenez, 1980, 277 p.

- Gilles Simon, L'apprentissage de la mobilisation sociale : le cas de Plogoff et du mouvement antinucléaire en Basse-Bretagne (1974-1981), Université Rennes 1, 2008, 2 vol., 840 p. (thèse de doctorat de Science politique).

- Yvon Normant, Clet, langoustier de Plogoff, Emgleo Breiz, 2014, [ (ISBN 978-2-35974-097-4)]. Dans ce livre, l’auteur raconte la vie de son père Clet Normant[153] et dépeint la vie traditionnelle à Plogoff, celle des pêcheurs, mais aussi celle des paysans, dans les premières décennies du XXe siècle.

- Lucien de Vissec : Les filets bleus, roman, Prix Trubert de l'Académie française, Librairie Bloud et Gay (paru en feuilleton en 1924 dans le journal Ouest-Éclair), consultable sur Gallica.

Articles connexes

- Affaire de Plogoff

- Plogoff, des pierres contre des fusils (film de 1980 de Nicole et Félix Le Garrec illustrant le combat contre le projet d'implantation d'une centrale nucléaire)

- Baie d'Audierne

- Baie des Trépassés

Liens externes

- (fr) Site officiel de la mairie de Plogoff.

- (fr) Plogoff.

- Les « objets immobiliers », « objets mobiliers », « illustrations », d'après l'Inventaire général du patrimoine culturel du ministère de la Culture.

- Le Patrimoine des communes du Finistère, sous la direction d'Anita Six, avec la collaboration de Jérôme Le Bel, édition Flohic, Charenton-le-Pont, 1998, 2 vol, (ISBN 2-8423-4039-6).

- .

Notes et références

Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[15].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Né à Pont-l'Abbé en 1847, percepteur à Audierne de 1880 à 1911, décédé en 1924 à Audierne, voir Paul Cornec, Hyacinthe Le Carguet (1847-1924), un passeur de mémoire en Cap Sizun, éditions du Cap-Sizun, (ISBN 2-9516122-3-0) .

- Domicilié au Légué en Plérin (Côtes-du-Nord).

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Journal Ouest-Éclair no 7466 du 29 mai 1920, consultable sur Gallica.

- Panneau d’information touristique situé sur place.

- Une semaine à bicyclette sur les routes de Cornouaille, "Revue mensuelle - Touring-club de France", 1891, consultable sur Gallica.

- Journal Le Gaulois no 17408 du 3 juin 1925, consultable sur Gallica.

- Figure 9 : Les divers domaines constitutifs de la zone sud armoricaine, tiré de Carine Cartier, « Structure de l’unité de Saint-Georges-sur-Loire et du domaine ligérien (Massif Armoricain). Implications géodynamiques pour la chaîne hercynienne », Géologie appliquée, Université d’Orléans, 2002, p. 24

- C. Lorenz, Géologie des pays européens: France, Belgique, Luxembourg, Dunod, , p. 135.

- M. Barrière, L. Chauris, Y. Fouquet, A. Guilcher, J.-P. Lefort, A. Pelhate, Notice explicative de la feuille Pointe du Raz à 1/50 000, éditions du BRGM ,1985, p. 10

- Jean Cogné, « La sizunite (cap Sizun, Finistère) et le problème de l'origine des lamprophyres », Bulletin de la Société Géologique de France, t. IV, , p. 141-156 (DOI 10.2113/gssgfbull.S7-IV.2.141).

- Du nom du géologue Fernand Kerforne ayant étudié cette faille dans la presqu'île au début du XXe siècle (faille visible au niveau du filon de dolérite de l'anticlinal de la Mort-Anglaise). Ce réseau de failles Kerforne orientés N 120 à 150° a déterminé le tracé en baïonnette de ruisseaux, tel celui de Kerloc'h, ou la formation de grandes anses , comme celles de Camaret et de Morgat. Il comprend notamment le décrochement dextre Kerforne (avec un rejet horizontal de près de 2 km d'amplitude, il partage la presqu'île en deux compartiments décalés) qui va de l'embouchure de la Gironde jusqu'aux îles Scilly en Cornouaille anglaise (de l'archipel de Molène jusqu'en Morbihan dans le massif armoricain), la cassure Sein-Penmarch, l'accident de Melrand-Locmariaquer, le bassin tectonique du Juch, de Kerogan, de la Forêt-Fouesnant. Cf F. Kerforne, Etude de la région silurique occidentale de la presqu'île de Crozon (Finistère), Imprimerie Simon, Rennes, 1901, 234 p.

- « Ces enclaves correspondent soit à des leucogranites arrachés aux épontes du filon, soit à des granites d’anatexie, à biotite, et des migmatites provenant du domaine sud-armoricain. La contamination du magma par l’assimilation partielle de son encaissant lui confère une composition chimique potassique et phosphorée exceptionnelle pour un lamprophyre »

- « Site d’intérêt géologique : Falaises de Plogoff », sur bretagne.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le ).

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le ).

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le ).

- « Station Météo-France Sein - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plogoff et Île-de-Sein », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Sein - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Plogoff et Lanvéoc », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Lanvéoc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Plogoff » (consulté le ).

- Jean Le Dû, Nouvel Atlas Linguistique de la Basse-Bretagne, Centre de Recherche Bretonne et Celtique,

- « Plogoff : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Pont-Croix) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- René Largillière, "Les saints et l'organisation chrétienne primitive dans l'Armorique bretonne", 1925, |consultable sur Gallica.

- Joseph Loth, Les noms des saints bretons, "Revue celtique", 1908, consultable sur Gallica.

- Joseph Loth, Recherches dialectales bretonnes. Remarques aux noms propres de Plogoff, revue "Annales de bretagne", 1900, consultable sur Gallica.

- Anne Villard et Marie-Yvane Daire, Les stèles de l'Âge du Fer à décors géométriques et curvilignes. État de la question dans l'Ouest armoricain, Revue archéologique de l'Ouest, no 13, 1996, .

- M. Le Goffic et R. Kergadennec, La stèle de Laoual en Plogoff, Bulletin de la Société archéologique du Finistère, CXVIII, p. 115-118.

- Paul du Châtellier, L'époque néolithique dans la commune de Plogoff, "Bulletin de la Société archéologique de Nantes et du département de la Loire-inférieure", 1890, consultable sur Gallica.

- L'Ouest de la Cornouaille dans les tourments de l'histoire, guide de découverte sur le patrimoine fortifié du Pays Bigouden, du Cap-Sizun et du Pays de Douarnenez, Syndicat Mixte, Pointe du Raz, (ISBN 9782952581004), p. 2, et voir : Plan d'interprétation du patrimoine bâti de l'ouest de la Cornouaille.

- Bernard Rio, Le cul bénit. Amour sacré et passions profanes, Coop Breizh, (ISBN 978-2-84346-582-6).

- Charles Piquenard, L'occupation romaine dans le bassin de l'Odet, "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1906, consultable sur Gallica.

- « lochprimelin.canalblog.com » (consulté le ).