La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant (prononcé [la fɔʁε fwεnɑ̃]) est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France. La Forêt-Fouesnant possède aussi un port de plaisance : Port-la-Forêt. Avec Bénodet et Fouesnant, La Forêt-Fouesnant forme désormais la « Riviera bretonne », nouvelle appellation touristique.

| La Forêt-Fouesnant | |

Le bourg vu de la rive gauche de la ria de la Forêt. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Bretagne |

| Département | Finistère |

| Arrondissement | Quimper |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Fouesnantais |

| Maire Mandat |

Daniel Goyat 2020-2026 |

| Code postal | 29940 |

| Code commune | 29057 |

| Démographie | |

| Gentilé | Forestois |

| Population municipale |

3 459 hab. (2020 |

| Densité | 187 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 47° 54′ 36″ nord, 3° 58′ 40″ ouest |

| Altitude | 20 m Min. 0 m Max. 98 m |

| Superficie | 18,53 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Unité urbaine | Fouesnant (banlieue) |

| Aire d'attraction | Quimper (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Fouesnant |

| Législatives | Première circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://www.foret-fouesnant.org |

Géographie

Description

La Forêt-Fouesnant est une station balnéaire du sud du département du Finistère, située en bordure de l'océan Atlantique, et plus précisément de la baie de La Forêt, entre le cap Coz (qui fait partie de la commune voisine de Fouesnant) et Concarneau, dans laquelle débouche la ria de La Forêt-Fouesnant. Le finage communal est limité à l'ouest par le ruisseau et l'anse de Penfoulic (qui sépare de Fouesnant) et à l'est par le ruisseau et l'anse de Saint-Laurent (limite communale avec Concarneau).

La Forêt-Fouesnant est limitrophe des communes suivantes :

|

Fouesnant | Saint-Évarzec | Saint-Yvi |  |

| Fouesnant | N | Concarneau | ||

| O La Forêt-Fouesnant E | ||||

| S | ||||

| Fouesnant | Baie de La Forêt | Concarneau |

La baie de La Forêt, « qui tire son nom du bois de la Forêt, situé sur l'estuaire de la rivière de la Forêt s'ouvre au sud entre la pointe dite Beg Meil à l'ouest, continuée par une « chaussée » d'écueils et la pointe de la Jument au sud-est, soit sur 6 kilomètres de largeur. […] Le pourtour de la baie est de 15 à 16 km, sans tenir compte des quatre estuaires qui découpent son rivage nord (estuaire de la rivière de Fouesnant, estuaire de la rivière de la Forêt ou anse de la Forêt, masquée par l'île du Cap Coz ; estuaire innommé, près du hameau du Forestic ; et autre estuaire innommé près des hameaux de Kerambacon et de Kernous) ; non plus que de l'anse latérale de l'est où se trouve Concarneau […], ni d'une seconde anse latérale située plus au sud entre la pointe Cabellou et la pointe de la Jument »[1].

Image satellite de la Baie de La Forêt-Fouesnant.

Image satellite de la Baie de La Forêt-Fouesnant. La ria de La Forêt-Fouesnant à marée haute 1.

La ria de La Forêt-Fouesnant à marée haute 1. La ria de La Forêt-Fouesnant à marée haute 2.

La ria de La Forêt-Fouesnant à marée haute 2. La ria de La Forêt-Fouesnant à marée basse.

La ria de La Forêt-Fouesnant à marée basse. La plage de Kerleven vue de l'ouest.

La plage de Kerleven vue de l'ouest..jpg.webp) Falaise de la Pointe Saint-Laurent.

Falaise de la Pointe Saint-Laurent. L'Anse Saint-Laurent à marée haute.

L'Anse Saint-Laurent à marée haute.

L'Anse De La Forêt est « bordée de vergers, d'arbres et d'herbages où pâturent des bœufs, avec le village migrant dans l'eau de la pleine mer ses barques, ses maisons, son clocher » : c'est ainsi qu'Auguste Dupouy décrit La Forêt-Fouesnant en 1944[2].

Adolphe Joanne décrit ainsi la Rivière de La Forêt vers 1900 : « La Rivière de La Forêt est un petit fleuve côtier qui a sa source au pied d'un coteau boisé, près du hameau du Guilvinec en Saint-Évarzec, coule au sud avec quelques sinuosités en formant la limite entre les communes de Saint-Évarzec et La Forêt-Fouesnant et, au bout de 5 km, s'élargit au moulin du Buis en un estuaire sur les deux rives duquel est bâti le bourg de La Forêt-Fouesnant. Cet estuaire débouche, à 2 km de là, dans l'Anse de La Forêt, que le flot laisse à sec à marée basse, et qui est creusée dans le rivage nord de la Baie de La Forêt. L'estaire de la Rivière de La Forêt est navigable à marée haute pour les bâtiments de faible tonnage. Deux moulins »[3].

Lieux-dits et écarts

- Beg Menez (la côte de Beg Menez est très pentue)

- Croas Avalou

- La Grande Halte

- Le Vieux Port

- La Haie

- Keroran

- Kerleven

- Kertoban

- Menez Bonidou

- Kroas prenn

- Ponterec

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[6]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Melgven », sur la commune de Melgven, mise en service en 1982[10] et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[11] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 11,9 °C et la hauteur de précipitations de 1 132 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Quimper », sur la commune de Pluguffan, mise en service en 1967 et à 17 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[14], à 11,8 °C pour 1981-2010[15], puis à 12 °C pour 1991-2020[16].

Urbanisme

Typologie

La Forêt-Fouesnant est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [17] - [18] - [19]. Elle appartient à l'unité urbaine de Fouesnant, une agglomération intra-départementale regroupant 6 communes[20] et 24 203 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[21] - [22].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimper, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire, qui regroupe 58 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[23] - [24].

La commune, bordée par l'océan Atlantique, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[25]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[26] - [27].

En 2022 la proportion des résidences secondaires était de 26,7 % à La Forêt-Fouesnant[28].

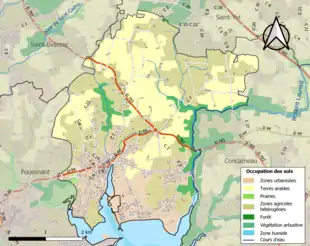

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (72,7 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (77,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (37,8 %), terres arables (34,6 %), zones urbanisées (12,2 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (7,5 %), forêts (6,1 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (1,4 %), prairies (0,3 %), zones humides côtières (0,2 %)[29].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[30].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme latine Terra silvatica (« terrain boisé ») en 1128[31], Forest de Fuinant (« forest dans le sens médiéval : forêt réservée ») en 1058[32].

Fouesnant : Un rapprochement avec le breton foen, du latin fenum (foin), demeure très hypothétique. Son premier élément restant obscur, il est difficile de savoir si le toponyme contient le vieux-breton nant (vallée, cours d'eau), ou un suffixe -ant [33].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Une hache à douille[34] quadrangulaire, avec anneau, a été trouvée à La Forêt-Fouesnant. Elle se trouve au Musée départemental breton de Quimper[35]. Un fragment de stèle datant de l'Âge du fer, d'une hauteur de 40 cm pour un diamètre de 60 cm, a été trouvé dans un fossé d'enclos délimitant un cimetière à incinération de la même époque à Poulgigou[36].

Le cairn de Kerleven témoigne d'une occupation du territoire dès le Néolithique.

Une stèle protohistorique se trouve à Locamand.

Des ruines romaines ont été retrouvées au Stang[37], décrites ainsi par Charles Armand Picquenard en 1906 :

« Ces vestiges gallo-romains [sont situés] dans un grand champ au sud du village de Kerriou et au nord du village du Stanq [Stang] en La Forêt-Fouesnant. (...) Diverses substructions réparties sur une longueur de 222 m et une largeur de 70 m [témoignent] de l'existence ancienne d'un établissement important. L'ensemble des vestiges gallo-romains (...) occupe la partie sud-ouest d'un plateau d'environ 70 m d'altitude, (...) traversé par le chemin qui relie La Grande-Halte au bourg de La Forêt, (...) abandonné aux ajoncs et aux genêts, (...) encadré à l'ouest et au sud par les bois-taillis du moulin du Buis(...). Ces substructions se composent d'un groupe central (A et B) situé à l'ouest du chemin de La Grande-Halte à La Forêt, et de deux autres emplacements d'habitations situés l'un (C) à l'ouest du groupe central, l'autre (D) à l'est du susdit chemin et du groupe central[38]. »

Charles Armand Picquenard a trouvé sur place de nombreux débris de tuiles romaines et de nombreux pieds de buis commun[39].

La trève de La Forest

La Forêt ou La Forest est une trève de la paroisse de Fouesnant portant alors le nom de "Notre-Dame de Basse-Mer"[40]. « Elle comprenait jadis cinq fréries dont Le Grand Poirier, Pen Cap Treff, Kerambarder (ou Keranbarber), Ponteix et Danagouliou (ou Dannagouliou) »[31].

Le prieuré et la paroisse de Locamand

En 1069, le duc de Bretagne Hoël II, également comte de Cornouaille, donne à l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé le prieuré de Locamand, cité dans le cartulaire de l'archevêché de Tours sous le nom de Prioratus de Loco Amandi[41]. Le prieuré est placé sous le double vocable de Saint Amand[42] et de Saint Colomban.

La famille Artur de Keralio, qui vivait au manoir du Stang, est reconnue d'ancienne extraction noble en 1773 par jugement du Parlement de Bretagne après avoir prouvé onze générations, car une famille du même nom figure aux réformations et montres de la noblesse des paroisses de Fouesnant et Locamand entre 1426 et 1562. Le membre le plus ancien connu de cette famille est Jean Artur, sieur du Stang, époux de Yolande de Quelen ; leur fils aîné Guillaume, figure parmi les défenseurs du Mont-Saint-Michel en 1429[43].

Pendant le Moyen Âge, le prieur de Locamand possédait, tout près de Locmaria-an-Hent (ancienne trève de la paroisse d'Elliant faisant désormais partie de la commune de Saint-Yvi) une fontaine, encore appelée au XVIe siècle et au XVIIe siècle « Fontaine des Sept Saints », dont il tirait un certain revenu[44] car elle était très fréquentée par les pèlerins parce que située sur le tronçon de l'itinéraire du Tro Breiz allant de Vannes à Quimper[45].

En 1618, l'archevêque de Lyon Denis-Simon de Marquemont, futur cardinal, devient prieur de Locamand. Le , une bulle du pape Grégoire XV donne le prieuré au collège des Jésuites de Quimper. En 1646, en 1651 et à nouveau en 1677, le prédicateur Julien Maunoir vint prêcher à Locamand[46]. Un arrêt du Parlement de Bretagne du oblige le sieur Sallon, qui occupait les lieux, à déguerpir afin que « les Jésuites du collège de Quimpercorentin rentr[ent] en la possession et jouissance des terres et domaines dépendans du prieuré de Locament, que le sieur Rinquier, prieur commendataire dudit lieu, avoient afféagés sans les formes requises aux aliénations ecclésiastiques »[47]. Parmi les 38 prieurs connus, le dernier fut Claude Le Coz entre 1778 et 1791, qui devint par la suite député de l'Assemblée législative, prêtre constitutionnel, évêque de Rennes puis archevêque de Besançon.

En 1759, la paroisse de Locamand [le nom est écrit Logaman] devait chaque année fournir 8 hommes pour servir de garde-côtes[48].

En 1782, ce dernier afferme pour 9 ans à Joseph Toussaint Yves Marie de Kernilis, demeurant en son manoir de Lesbourg en la trève de La Forêt, les dîmes de la paroisse de Locamand et de Quilligadec[49] « en faveur de la somme de 750 livres par an, payable en deux paiements de 375 livres chaque, l'un le 1er novembre (...), l'autre aux fêtes de Noël » de chaque année[50].

Le prieuré, qui disposait du droit de haute justice (les fourches patibulaires se dressaient encore au XVIIe siècle sur « la montagne de Lanarchou »), moyenne et basse justice (la justice était rendue tantôt au bourg de La Forêt, tantôt au pied d'une grande croix située dans le cimetière de Locamand[51]), fut vendu comme bien national pendant la Révolution française et tomba progressivement en ruine dans le courant du XIXe siècle après avoir changé plusieurs fois de propriétaire[52].

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi la paroisse de Locamand en 1778 :

« Loc-Amand ; à 3 lieues au sud-est de Quimper, son évêché ; à 36 lieues deux-tiers de Rennes et à une lieue et demie de Concarneau, sa subdélégation et son ressort. On y compte 750 communiants[53] : la cure est à l'Ordinaire. Le Roi possède plusieurs fiefs dans cette paroisse qui est un prieuré dépendant de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé. (...) Ce territoire est borné au Sud par la baie de la Forêt et traversé par un bras de mer. C'est un pays de montagnes [sic] dont les terres sont fertiles en grains de toutes espèces. On y remarque les maisons nobles de l'Estang, de Guernisac et de Stang-Bihan[54]. »

Jean Kernéis, dans son Histoire de Fouesnant, publiée en 1908, décrit ainsi Locamand : « Les ruines de la porte d'entrée de ce prieuré, son vieux puits et ses vieux murs tiennent encore debout. (...) L'ancien presbytère [date] de 1752. Ce bâtiment est en très mauvais état, mais il est habité par des journaliers. Suivant l'inscription (...) sur la porte d'entrée de la façade principale, il a été construit par (...) Gilles de Tréouret »[55], probablement apparenté à la famille de Tréouret de Kerstrat qui possédait alors le château de Chef-du-Bois[56].

De nos jours, il ne subsiste que le grand mur d'enceinte et un très beau portail sculpté. Une stèle protohistorique, datant de l'Âge du fer, montée sur un socle cylindrique, et portant une croix à son sommet, se trouve à proximité[57]. Longtemps abandonnée, cette stèle fut redressée vers 1903 et est inscrite Monument historique depuis 1967[58].

Une étude détaillée du prieuré de Locamand et des terres lui appartenant, ainsi que de la paroisse de Locamand, a été publiée par Jean Le Foll[59].

Époque moderne

En 1759 la trève de La Forest devait chaque année fournir 7 hommes pour servir de garde-côtes[48].

La chapelle du Pénity

Le , la chapelle Nostre-Dame du Péniti, Saint-Modé et Saint-Galeton, alors ruinée, est reconstruite par Yves Le Michen, vicaire perpétuel de Locamand, grâce aux aumônes des paroissiens et autres fidèles.

« Le lundi de la Pentecôte, jour du Pardon, chaque année les mamans conduisent dévotement leurs jeunes enfants pour qu’ils aient une forte constitution et marchent promptement seuls, pour qu’ils n’aient point de maux de ventre. Jadis les mamans elles-mêmes s’y rendaient pour demander la grâce d’avoir un lait abondant et, à cette fin, jetaient dans la fontaine du Pénity une épingle de leur corsage »[60].

Révolution française

Lors de la création des communes, les paroisses de "La Forest" et "Locamand" sont supprimées, leur territoire est alors rattaché à la commune de Fouesnant.

La baie de La Forêt décrite par Jacques Cambry

Jacques Cambry décrit ainsi la baie de La Forêt :

« La baye de la forêt fournit une prodigieuse quantité de gibiers de mer, canards, barnaches, penru, cannes royales, judeles, oies sauvages, macreuses, plongeons, goélans, bécasses de mer[61], hérons, cormorans, etc.[62]. »

Marie-Guillemette Deleissègue, épouse du citoyen Laurent Mazé, habitant à Locamand, se plaint près du district de Quimper que le 4 thermidor an III (), 400 hommes, faisant partie d'une colonne de 1 200 hommes commandée par le général Meunier, furent logés au bourg de Locamand et commirent de nombreux désordres et ravages à Fouesnant et Locamand, ainsi que plusieurs vols à son détriment[63].

L'école de La Forêt au XIXe siècle

Une école existait avant 1832 au "Haut-Fouesnant" (autre nom que portait à l'époque La Forêt-Fouesnant), qui comptait 42 élèves en 1832, les habitants de ce lieu-dit, plus proche de Concarneau « sentent et reconnaissent le besoin de donner de l’éducation à leurs enfants », avant même celle créée au bourg de Fouesnant en 1832 seulement car la population y était beaucoup plus réticente à l'ouverture d'une école[60].

La création de la paroisse, puis de la commune de La Forêt

Les habitants de La Forêt, dont le hameau était dans la première moitié du XIXe siècle plus important que le bourg de Fouesnant (les activités maritimes y entraînant plus de maisons et de petits commerces), désiraient depuis longtemps que la chapelle de Notre-Dame-de-Basse-Mer, devint le centre d'une paroisse. Ils firent maintes pétitions adressées à l'évêque de Quimper, demandant l'érection de la trève en succursale. Le conseil de fabrique et le curé de Fouesnant, Guillou de Poulpiquet de Brescanvel, s'y opposèrent ; ce dernier écrit par exemple le que l'établissement d'une succursale [à la Forêt] entraînerait de trop fortes dépenses pour ses habitants, nécessitant par exemple l'entretien d'un presbytère, que la messe matinale devrait y être transformée en une grand-messe, etc. ; le même conseil de fabrique s'y oppose à nouveau le , trouvant « une grande exagération des difficultés que présente l'état actuel de La Forêt sous le rapport du bien spirituel de ses habitants. Cette trève lui paraît pourvue de tous les secours que réclame le bien des âmes » et ajoute plus loin que « ce n'est pas dans le but de pourvoir au bien des âmes des habitants de la section de La Forêt, mais bien dans celui d'assurer le succès des affaires commerciales de quelques particuliers qu'on demande l'érection de La Forêt en succursale. En conséquence, il désapprouve à l'unanimité les pétitions (...) ». Parallèlement des demandes de création d'une commune sont adressées au préfet du Finistère, les pétitionnaires invoquant leurs difficultés à se déplacer à Fouesnant pour tous les actes administratifs[64].

La Forêt fut érigée en paroisse le et ne devint commune que par la loi du [65]. À cette occasion, la commune s’agrandit de toute sa moitié nord et absorbe à l’est la petite paroisse de Locamand (ou Loc-Amand) elle-même issue d'un prieuré bénédictin attribué en 1069 à l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé et vendu en 1623 au collège des Jésuites de Quimper avant d'être confisqué comme bien national lors de la Révolution française et de tomber en ruines[66]. Théophile-Louis Deyrolle a peint Le manoir de Locamand en 1883[67].

En 1872, le conseil général du Finistère examine le vœu des habitants de la section de Forêt en commune séparée de celle de Fouesnant dont elle faisait partie jusque-là :

« Le conseil municipal [de Fouesnant] et les plus imposés au nombre de 41 ont repoussé la demande de séparation à la majorité de 24 voix contre 17. Enfin l'enquête a été ouverte ; son procès-verbal constate deux cents et quelques signatures ou croix de ceux ne sachant signer pour demander la séparation, et trente et quelques signatures ou croix pour repousser la demande de séparation. (...) L'étendue de la nouvelle commune serait en superficie de 1 825 hectares ; celle de Fouesnant, réduite par ce retranchement, serait encore de 2 926 hectares. Le territoire de La Forêt serait parfaitement arrondi, et le bourg assez central. La population de La Forêt érigée en commune serait de 1 400 habitants environ ; celle de Fouesnant, après la séparation, de 2 036. (...) Les pétitionnaires reconnaissent eux-mêmes que la nouvelle commune aurait à construire une mairie, une maison d'école, un logement pour l'instituteur, etc. ; comment pourvoirait-elle, dès le début, à ces charges exceptionnelles ? Elle compte, pour y satisfaire, sur la vente d'un placître planté qui entoure l'église, sur un emprunt ou une souscription publique et plus encore sur la générosité du département et de l'État. (...) Les pétitionnaires mettent en première ligne la superficie trop grande de la commune de Fouesnant, dont l'étendue actuelle des deux points extrêmes serait, à vol d'oiseau, de 14 kilomètres. Nous admettons ces chiffres sans contestation et disons que le bourg de Fouesnant étant très central, cette étendue n'a rien d'exagéré, puisque de tous les points extrêmes de la commune, il n'y a pas plus de 7 kilomètres pour se rendre au bourg. (...) Les intérêts matériels des habitants de La Forêt sont-ils compromis, comme ils le prétendent, par l'état de choses actuel ? (...) La commission (...) a acquis la certitude que, d'après les projets approuvés ou en cours d'exécution, la fraction de La Forêt serait, inévitablement, dans peu d'années, dotée d'un réseau, soit en chemins vicinaux, soit en chemins de grande communication, qui rendrait sa situation exceptionnellement favorable. (...) Le chemin de grande communication de Fouesnant à Concarneau la relira aussi avant peu à ce bourg et à Concarneau. (...) La Forêt possède deux cales d'embarquement sur la mer et ce sont les seules de la commune ; (...) de plus elle est dotée de deux foires qui sont les seules existant dans le canton. (...) Une section électorale est établie à La Forêt ; ils nomment, par l'effet du sectionnement, des conseillers qui les représentent directement ; enfin, ils vont avoir une école. Le local est provisoire, mais il suffira aux besoins du moment. Quant aux actes d'état-civil, nous avons dit que la distance entre les deux bourgs n'était que de 3 kilomètres (...). Quant aux intérêts religieux, il est incontestable qu'ils sont amplement sauvegardés, puisque La Forêt possède une église restaurée et agrandie, la seule qui, dans tout le canton, soit en parfait état d'entretien. (...) D'après les renseignements reçus, l'antagonisme entre les deux parties de la commune serait déjà très ancien. (...) M. le président met aux voix l'avis de sectionnement. Cet avis est adopté (...)[68]. »

En 1893 à La Forêt-Fouesnant des hommes furent privés d'absolution, ayant commis un péché mortel selon le recteur, car ils avaient voté pour les républicains[69].

Le port de Stang al Lestreg

Au XIXe siècle, et pendant les premières décennies du XXe siècle, une centaine de navires par an enlèvent et déchargent leurs marchandises (sable, maërl, bois, grains, ..) dans le vieux port de Stang al Lestreg ; vers 1850, l'importance du trafic commercial nécessite la construction de nouveaux quais en raison principalement de l'essor du dragage du maërl, dénommé localement "grossil", provenant de l'archipel des Glénan. « Les tas de maërl pouvaient atteindre 10 mètres de haut ». Pendant l'hiver « c'était un défilé de charrettes et de chevaux dans le bourg », les agriculteurs venant de loin (par exemple d'Elliant) en faire provision. La Cale Neuve est construite en 1902 face aux quais de Stang al Lestreg ; elle servit à stocker du maërl jusqu'à la décennie 1960[70].

Description de La Forêt en 1899

.jpg.webp)

Le géographe et photographe Louis Rousselet fait cette description de La Forêt en 1899 (l'auteur arrive à bicyclette de Fouesnant) :

« On descend par une série de pentes assez douces dans une jolie vallée qui aboutit à la pointe d'une minuscule anse où la mer apparaît encadrée de verdure, puis on remonte brusquement sur une hauteur pour redescendre enfin par une côte longue et rapide qui, traversant le village de La Forêt, aboutit à l'extrémité même de l'anse terminale de la baie de La Forêt : baie bien nommée si l'on en juge par l'extrémité que nous voyons ici et qui nous apparaît s'allongeant resserrée entre deux collines couvertes d'arbres dont la base baigne littéralement dans le flot d'un vert émeraude. La route passe sur une chaussée barrant la pointe de la baie, qui se prolonge au-delà pour mourir entre des prairies. Sur la chaussée même s'alignent quelques maisons, parmi lesquelles une modeste auberge, à la façade propre et blanche, devant laquelle nous mettons pied à terre. (...). Nous allons nous promener sur le bord de l'anse, en suivant le chemin qui borde sa rive occidentale. Quelle charmante promenade ! La berge sinueuse, ombragée de beaux arbres, domine la jolie nappe qui, au fur et à mesure que nous avançons, s'élargit, s'étend, et enfin finit par se confondre avec le vaste horizon marin. La mer, en se retirant, transformera tout à l'heure, il est vrai, ce joli bassin en un fond couvert d'algues marines parmi lesquelles les vaches tachées de noir viennent brouter quelques herbes salées ; mais même pendant le court espace de temps où elle reste sans eau, la baie, grâce à ce tapis vert, conserve encore sa beauté. En rentrant à l'auberge, nous allons voir l'église, qui couronne une terrasse aux pentes couvertes de ronces, et d'où l'on domine tout le golfe. C'est une jolie chapelle du XVIe siècle, avec un beau calvaire à personnages et un curieux édicule servant de charnier[71]. »

Un meunier sorcier ?

Jean Ledan, meunier à Chef-du-Bois à la fin du XIXe siècle, fut aussi un rebouteux très réputé, qui soignait aussi les malades en récitant des formules magiques ; il fut accusé de sorcellerie par le clergé et fut poursuivi devant le tribunal de Quimper pour exercice illégal de la médecine [72].

Les querelles liées à la laïcité

En décembre 1902 le commissaire de police de Quimper écrit, parlant du français, que « la majeure partie de la population ne le comprend pas »[73].

En vertu de la loi de séparation des Églises et de l'État, en octobre 1907, les prêtres du presbytère de La Forest (La Forêt) sont expulsés, le même jour que ceux de Fouesnant et de Bénodet, par soixante gendarmes à cheval[74].

La Première Guerre mondiale

104 soldats originaires de La Forêt-Fouesnant sont inscrits comme morts pour la France sur le monument aux morts de la commune : 7 sont des marins disparus en mer (parmi eux Émile Guillermou[alpha 1]), Laurent Jan[alpha 2], etc.) ; 7 soldats sont morts en Belgique ; 1 (Jean Cuzon[alpha 3]) en Macédoine dans le cadre de l'expédition de Salonique ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français : parmi eux François Gléonec[alpha 4] et Jean Le Gall[alpha 5] ont été décorés de la Médaille militaire et de la Croix de guerre[75].

L'Entre-deux-guerres

La fête des Cerisiers est créée en 1924 par un groupe de commerçants à l'initiative de l'instituteur de la commune.

Un séisme est survenu le à La Forêt-Fouesnant[76].

La Forêt-Fouesnant en 1938.

La Forêt-Fouesnant en 1938.

La Seconde Guerre mondiale

Madame Vavasseur, directrice d'école à La Forêt-Fouesnant, accusée de faire évader des prisonniers politiques et arrêtée par la Gestapo, réussit à s'évader lors de son transfèrement à la prison Saint-Charles de Quimper grâce à la complicité des gendarmes de Fouesnant chargés de son transfert.

Un aviateur anglais, James Francis John Sheridan, opérateur radio et mitrailleur sur le Beaufort n° L9807 abattu par un Me109 lors d'une attaque du croiseur lourd de la Kriegsmarine Admiral Hipper le est enterré dans le cimetière communal[77].

Le , Pierre Berthelom, né à La Forêt-Fouesnant en 1917, alias "Fiston", facteur à Paule, commandant FTPF de la compagnie Pierre Louis Menguy, est blessé lors d'un combat contre les Allemands sur le Pont Daoulas à la limite entre Carhaix et Motreff et décède le lendemain[78]. Le , l'explosion accidentelle d'une mine dans un champ d'une ferme de Kerleven fit trois morts originaires de la commune : André Galloudec, Marcel Laurent et Jean Cosquerie[79].

Vingt personnes originaires de La Forêt-Fouesnant sont inscrites comme mortes pour la France pendant la Seconde guerre mondiale sur le monument aux morts de la commune ; parmi elles, Jean Girard[alpha 6], décédé au Liban[75].

De La Forêt à La Forêt-Fouesnant : l'après Seconde Guerre mondiale

Un soldat originaire de La Forêt-Fouesnant, Alexis Clément[alpha 7], est mort pendant la Guerre d'Indochine[80].

Vers 1952, la transmission maternelle de la langue bretonne devint nettement minoritaire à La Forêt-Fouesnant[81].

Par décret en date du la commune portera désormais le nom de La Forêt-Fouesnant[82] - [83] - [84].

La digue de l'Anse du Bourg

Une digue en remblai et enrochement, d'une longueur de 150 mètres, construite pendant la décennie 1970, permet une liaison douce entre le Vieux Port et Port-la-Forêt ; elle comporte en son milieu une ouverture en béton assurant le passage de l'eau entre le milieu marin et l'an se du Bourg, qui est surmontée d'une passerelle fixe interdisant le passage des navires. Un projet de passerelle métallique sur pieux, d'une longueur de 128 mètres et d'une largeur de 4 mètres, pour vélos et piétons, équipée d'une partie mobile permettant le passage occasionnel de navires est lancé en 2016, mais il reçoit en 2020 un avis défavorable de la commissaire enquêtrice, notamment en raison des risques d'inondation que la réalisation de ce projet engendrerait[85].

La « station classée de tourisme »

Par décret du , la commune de La Forêt-Fouesnant est érigée en « Station classée de Tourisme », la nouvelle dénomination des stations balnéaires.

Le problème des algues vertes

La baie de La Forêt connaît des proliférations d'algues vertes, notamment depuis les années 2000. Les tonnages enlevés des plages sont importants (3 336 tonnes en 2018, 4 182 tonnes en 2019, moins toutefois en 2020)[86].

Politique et administration

Liste des maires

Monuments et curiosités

- Le Cairn de Kerleven restauré et classé Monument historique le .

- L'église Notre-Dame d'Izel-Vor (basse-mer en breton), du XVIe siècle et calvaire dans l'enclos paroissial. D'importants travaux de restauration se sont achevés en 2022[90].

- La chapelle de Peniti :

La chapelle de Peniti (ou Penity, un pénity étant en langue bretonne un ermitage ou un petit monastère), dénommée aussi chapelle Saint-Maudez (car saint Maudez en devint le saint patron en 1747) a été construite en 1723. Elle est située à la naissance de la ria de La Forêt-Fouesnant, sur sa rive gauche, au sommet d'un escarpement[91]. L'intérieur de la chapelle était orné de 14 fresques peintes sur ses murs par Victoire Conen de Saint-Luc, religieuse guillotinée en 1794, représentant la Passion du Christ.

À proximité se trouve une fontaine guérisseuse, réputée favoriser la marche des jeunes enfants. Détruite vers 1960, elle a été reconstruite à l'identique en 2005. Dans le placître de la chapelle a été aménagé un théâtre de verdure qui accueille l'été, chaque mercredi depuis une vingtaine d'années, des spectacles gratuits dans le cadre des « Nuits celtiques de Peniti »[92].

- Le « Vieux port » :

Autrefois nommée « Port de Stank Al Lestreg » (vallée des iris), le vieux port fut le cœur des échanges commerciaux maritimes de la commune. Sa situation stratégique et l'importance du trafic commercial permit la construction de quais et de cales à partir de 1850. Chaque année une centaine de navires enlevaient et déchargeaient diverses marchandises (sable, maërl, bois, grains…). Au début du XXe siècle, de nombreux fermiers de La Forêt Fouesnant participaient à cette activité durant la période hivernale et complétaient ainsi leurs revenus. À cette époque le port accueillait également des pêcheurs de sardines et de maquereaux.

Le Vieux Port (état actuel).

Le Vieux Port (état actuel).

- La « Cale Neuve » : construite en 1875, elle accueillait à marée haute grâce au chenal aménagé des dizaines de navires marchands emportant bois, volailles, porcs, beurre, .. et déchargeant sable et maërl (appelé localement « grossil ») provenant de l'archipel des Glénan.

Le bourg de La Forêt-Fouesnant et la ria de l'Anse du Bourg vus de la « Cale Neuve ».

Le bourg de La Forêt-Fouesnant et la ria de l'Anse du Bourg vus de la « Cale Neuve ».

- Le manoir de Mesmeur :

Situé sur la rive gauche de la ria de La Forêt-Fouesnant, c'est une demeure de style classique qui date de la seconde moitié du XVIIIe siècle appartint longtemps à la famille de Sylguy (noblesse quimpéroise)[93]. L'édifice est composé d'un corps de logis central encadré de deux ailes en légère saillie, surmontées chacune d'un fronton triangulaire. Ce manoir est désormais le siège du club-house du « Golf de Cornouaille », qui dispose d'un parcours de 18 trous.

- Le hameau de Locamand :

Il conserve quelques traces de l'ancien prieuré (seul subsiste le porche en forme d'anse de panier et ses deux pinacles ainsi que le mur d'enceinte[52]. Une stèle protohistorique christianisée (une croix est située à son sommet) se trouve à proximité[58].

- Le manoir du Stang :

Ce manoir, dont les éléments les plus anciens remonteraient au XVe siècle a été reconstruit en 1664 par René de Guernisac et remanié au XVIIIe siècle. Le manoir est devenu bien national lors de la Révolution française et fut acheté par un marchand de biens de Quimper, qui le revendit à Bertrand Nicou, d'origine lyonnaise. Agrandi à plusieurs reprises au fil du temps, ce manoir a été transformé en château-hôtel en 1937. Situé dans une vallée encaissée, il conserve son escalier monumental et de grandes cheminées en granite, un cadran solaire daté de 1629[94], un beau parc à la française et un étang[95]. Il a été restauré complètement en 1958. Son porche monumental comprend une entrée cavalière et une entrée piétonne et porte un blason aux armes de la famille de Guernisac[96].

- Le moulin de Chef-du-Bois (anciennement dénommé « Penhoat » en breton) date vraisemblablement de la deuxième moitié du XVe siècle : il possédait des tourelles de fantaisie à la base de son pignon ; elles servaient aussi de pigeonnier. Il était recouvert de chaume par le passé[97]. Il est équipé de deux roues à augets, situées de part et d'autre du moulin, alimentée en eau par deux goulottes qui sont des monolithes de granite datant de la fin du XVIIIe siècle. Ce moulin cessa de fonctionner en 1970 et il est classé monument historique depuis 1939[72].

L'ancien moulin de Chef-du-Bois sur le ruisseau de Saint-Laurent (dessin de Louis Le Guennec, 1929).

L'ancien moulin de Chef-du-Bois sur le ruisseau de Saint-Laurent (dessin de Louis Le Guennec, 1929). La façade du moulin de Chef-du-Bois.

La façade du moulin de Chef-du-Bois. Détail du pignon du moulin de Chef-du-Bois.

Détail du pignon du moulin de Chef-du-Bois. La roue du moulin de Chef-du-Bois.

La roue du moulin de Chef-du-Bois.

Port-la-Forêt

Port-la-Forêt est le port de plaisance de la Forêt-Fouesnant, l'un des plus grands de Bretagne, abrité par la plage de Kerleven et la pointe du Cap Coz.

Sur place, CDK Technologies, entreprise fondée par Hubert Desjoyeaux, construit des trimarans géants tout au long de l'année (par exemple : Le Belgacom, Bonduelle, Crepes Whaouh…).

En 2008, le port de La Forêt-Fouesnant s'est agrandi pour pouvoir accueillir les grands monocoques de la course au large qui vont réaliser des courses telles que le Vendée Globe.

À Port-La-Forêt existe, depuis 20 ans, le seul centre d'entraînement en France qui prépare les navigateurs pour les courses en solitaire en Figaro comme en multi-coques ou en 60 pieds.

Dans le Vendée Globe 2008-2009, 11 coureurs (sur 30 engagés) se sont entraînés à Port-la-Forêt, les 5 premières places reviennent aux navigateurs du pôle forestois. Dans le Vendée Globe 2012-2013, le vainqueur François Gabart, le second Armel Le Cléac'h, le quatrième Jean-Pierre Dick, le cinquième Jean Le Cam, ainsi que Bertrand de Broc sont des navigateurs du « Pôle Finistère Course au Large » implanté à Port-la-Forêt et cinq autres participants, ayant dû abandonner la course pour des raisons diverses en étaient également issus (Samantha Davies, Marc Guillemot, Jérémie Beyou, Vincent Riou, Bernard Stamm)[98].

Quatre hangars sont actuellement en cours de construction près de la nouvelle extension du port pour Jean Le Cam, Vincent Riou, Armel Le Cléac'h, Samantha Davies. Le pôle se renforce, le port de La Forêt est devenu la Mecque de la course au large.

Activités touristiques

- La Forêt-Fouesnant possède un golf 18 trous : le golf de Quimper-Cornouaille (dit golf de Cornouaille).

- La Forêt-Fouesnant possède aussi 2 terrains de polo aux dimensions réglementaires 260×145, un terrain en sable de 170×80 pour les matchs d'hiver.

- La plage de Kerleven est très fréquentée.

Démographie

Langue bretonne

- L'adhésion à la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le Conseil municipal le 10 décembre 2020.

Personnalités liées à la commune

C'est le pays de Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Steve White et François Gabart.

- Charles Armand Picquenard, né à Quimper le et mort le à La Forêt-Fouesnant, médecin, professeur d'université, poète et écrivain en français, breton et cornique ; régionaliste, il fut un des dirigeants du Gorsedd de Bretagne.

Notes et références

Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

Notes

- Émile Guillermou, né le à La Forêt-Fouesnant, second-maître canonnier à bord du Léon Gambetta, disparu en mer le lors du naufrage de son bateau.

- Laurent Jan, né le à La Forêt-Fouesnant, quartier-maître canonnier à bord du Suffren, disparu en mer le lors du naufrage de son bateau.

- Jean Cuzon, né le à La Forêt-Fouesnant, zouave au 2e bis régiment de marche des zouaves, tué à l'ennemi le à Doïran (Macédoine).

- François Gléonec, né le à La Forêt-Fouesnant, caporal au 318e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Sailly-Saillisel (Somme).

- Jean Le Gall, né le à La Forêt-Fouesnant, caporal au 155e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le à Beaumont (Meuse).

- Jean Girard, né le à La Forêt-Fouesnant, mort pour la France le à Beyrouth (Liban).

- Alexis Clément, né le à La Forêt-Fouesnant, quartier-maître fusilier, décédé accidentellement le à bord du Duguay-Trouin qui se trouvait alors au Tonkin.

- Valéry Cormier, né le à Quimper (Finistère), décédé le à Quimper.

- François Merrien, né le à La Forêt-Fouesnant, décédé le à La Forêt-Fouesnant.

- Jean Mathieu Tollec, né le à La Forêt-Fouesnant.

- Louis Cosquéric, né le à La Forêt-Fouesnant, décédé en 1985 à La Forêt-Fouesnant.

Références

- Paul Joanne, Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies. Tome 3, E-K, 1890-1905, Hachette, Paris, consultable Gallica

- Auguste Dupouy, "La Basse-Bretagne", éditions Arthaud, Grenoble, 1944

- Adolphe Joanne, "Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses colonies", 1890-1905, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k733913/f212.image.r=Evarzec?rk=2081555;2

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le )

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Melgven - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre La Forêt-Fouesnant et Melgven », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Melgven - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre La Forêt-Fouesnant et Pluguffan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Quimper - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Fouesnant », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- Lannig Stervinou, « Ces communes du Pays fouesnantais vont-elles surtaxer les résidences secondaires ? », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « La Forêt-Fouesnant : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Fouesnant) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Hervé Abalain, « Noms de lieux bretons - Page 68, Editions Jean-paul Gisserot » (ISBN 2877474828, consulté le ).

- Bernard TANGUY : Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses du Finistère. Chasse-Marée. Ar Men. 1990.

- http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/39/52/71/PDF/St-Romain._H._a_d._texte.pdf

- A. Serret, "Catalogue du musée archéologique et du musée des anciens costumes bretons de la ville de Quimper", 1901, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6340997f/f32.image.r=Clohars-Fouesnant.langFR

- Anne Villard et Marie-Yvane Daire, "Les stèles de l'Âge du Fer à décors géométriques et curvilignes. État de la question dans l'Ouest armoricain", Revue archéologique de l'Ouest, no 13, 1996, consultable http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rao_0767-709x_1996_num_13_1_1044

- Charles Armand Picquenard, L'occupation romaine dans le bassin de l'Odet, "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076777/f247.image

- Charles Armand Picquenard, Ruines et substructions gallo-romaines du Cavardy et du Stanq (canton de Fouesnant, Finistère), "Bulletin de la Société archéologique du Finistère", 1906, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076777/f141.image

- Le buis commun présent sur place, n'est probablement pas indigène, mais introduit là par les Romains

- http://site.erin.free.fr/Bretagne/Finistere/Foret_Fouesnant.htm

- Louis de Grandmaison, " Mémoires de la Société archéologique de Touraine", tome 2, 1894, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57542052/f426.image.r=Locamand.langFR

- Soit Amand de Maastricht, soit Amand de Rennes

- Gustave Chaix d'Est-Ange, "Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle", tome 1, 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1119943/f378.image.r=Locamand.langFR

- Des offrandes de pèlerins sont attestées en 1622 et 1650, voir Julien Trévédy, " Les Sept-Saints de Bretagne et leur pèlerinage", 1898, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5777046s/f41.image.r=Locamand.langFR

- Albert le Grand, " Les vies des saints de la Bretagne Armorique : ensemble un ample catalogue chronologique et historique des evesques d'icelle... et le catalogue de la plupart des abbés, blazons de leurs armes et autres curieuses recherches..", 5e édition, revue et corrige par Guy Autret, 1901, J. Salaün, Quimper, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5038760/f728.image.r=Locamand.langFR

- Edm.-M.P. du V., "Le R. P. Julien Maunoir, de la Compagnie de Jésus, apôtre de la Bretagne au XVIIe siècle", 1869, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63707557/f189.image.r=Locamand.langFR

- Pierre-Jacques Brillon, "Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, ou Nouvelle édition du Dictionnaire de Brillon", tome 3, 1781-1788, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111347n/f294.image.r=Locamand.langFR

- Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne.., (lire en ligne).

- En Locmaria-an-Hent, ancienne trève d'Elliant

- Fouesnant : la dîme sur Fouesnant à la veille de la Révolution, consultable http://fr.slideshare.net/fouesnant/au-detourdesparoissesfouesnantphp-p5jxsb

- Claude Renault, "La Forêt-Fouesnant, trève, succursale, paroisse", consultable http://fr.slideshare.net/fouesnant/au-detourdesparoissesfouesnantphpf-jr1qz

- http://fr.topic-topos.com/porche-du-prieure-de-locamand-la-foret-fouesnant

- Personnes en âge de communier.

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 2, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist02og/page/426

- Jean Kernéis, "Histoire de Fouesnant", 1908, réédition 1992, Le livre d'histoire [ (ISBN 2-87760-874-3)]

- Par exemple Thérèse-Donatienne-Claire-Josèphe Tréouret de Kerstrat est ondoyée le au château de Chef-du-Bois ; c'est la fille de Jean-Marie de Tréouret de Kerstrat, chevalier de Kerstrat, Trohanet, Chef-du-Bois et autres lieux, et de Julie-Marie-Charlotte-Thérèse du Bot du Grego

- http://www.foret-fouesnant.org/spip.php?article193

- « La Forêt-Fouesnant / Un village marin en Bretagne sud », sur La Forêt-Fouesnant (consulté le ).

- Jean Le Foll, "Locamand", consultable http://fr.slideshare.net/fouesnant/chateau-seigneriefouesnantphpug-tuen

- Jean Kernéis, « Histoire de Fouesnant », 1908, réédition 1992, Le Livre d’histoire [ (ISBN 2-87760-874-3)]

- Courlis ou huîtrier

- Jacques Cambry Voyage dans le Finistère, ou État de ce département en 1794 et 1795, Tome troisième, page 66, librairie du Cercle social, Paris, 1798

- Paul Peyron, La chouannerie. Documents pour servir à son histoire dans le Finistère, "Bulletin diocésain d'histoire et d'archéologie", 1911, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109990j/f26.image.r=Guima%C3%ABc

- Claude Renault, "La Forêt-Fouesnant : trève, succursale, paroisse", consultable http://fr.slideshare.net/fouesnant/au-detourdesparoissesfouesnantphpf-jr1qz

- J. B. Duvergier, "Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d'État", année 1873, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5492924k/f240.image.r=Fouesnant.langFR

- http://site.erin.free.fr/Bretagne/Finistere/Foret_Fouesnant.htm#PorchePrieureLocAmand

- « Oups ! Page introuvable - Musée des beaux-arts de la ville de Quimper », sur mbaq.fr (consulté le ).

- Érection de la section de la Forêt en commune, "Rapports et délibérations du Conseil général du Finistère", août 1872, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55646502/f413.image.r=Clohars%20Fouesnant.langFR

- Jean Rohou, "Catholiques et Bretons toujours ? (essai sur l'histoire du christianisme en Bretagne)", éditions Dialogues, Brest, 2012, (ISBN 978-2-918135-37-1).

- Bernard Merrien, Le maërl, l'or rouge du Pays fouesnantais, "Pays fouesnantais" n°27, juillet 2018

- Louis Rousselet, Excursions de vacances, "Le Journal de la jeunesse. Nouveau recueil hebdomadaire illustré", juillet 1899, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k423883g/f45.image.r=Perguet.langFR

- Gilles Pouliquen, "Moulins en Bretagne", éditions Coop Breizh, Spézet, 2005, (ISBN 2-84346-259-2).

- Fanch Broudic, L'interdiction du breton en 1902 : la IIIe République contre les langues régionales, Spézet, Coop Breizh, , 182 p. (ISBN 2-909924-78-5).

- Journal Le Temps no 16916 du 17 octobre 1907 [lire en ligne].

- Memorialgenweb.org - La Forêt-Fouesnant : monument aux morts

- Charles Picquenard, Le séisme du 20 septembre 1924 à La Forêt-Fouesnant, "Bulletin de la Société géologique et minéralogique de Bretagne", 1925, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9689077t/f40.image.r=Evarzec?rk=42918;4

- Memorialgenweb.org - La Forêt-Fouesnant : tombe militaire britannique

- Jean-René Canevet, "La guerre 1939-1845 à Fouesnant et dans sa région", 2011, [ (ISBN 978-2-9529834-1-9)] et http://motreff.alkante.com/upload/espace/19/bulletin_municipal/Bulletin31.pdf

- Annick Le Douguet, "La gendarmerie de Fouesnant sous l'Occupation et à la Libération, consultable http://fr.slideshare.net/fouesnant/guerre-afouesnantphp-k7vymv

- ACAM-MEMORIAL, « Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- Jean Rohou, "Fils de ploucs", tome 2, 2007, éditions Ouest-France, (ISBN 978-27373-3908-0).

- histoire de la commune de la Forêt-Fouesnant

- Étymologie et histoire de la Forêt-Fouesnant

- Journal officiel du 2 juin 1955, page 5602

- « Rapport enquête publique effacement de la digue de l'Anse du Bourg - La Forêt-Fouesnant », sur La Forêt-Fouesnant, (consulté le ).

- Journal Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, n° du 9 septembre 2020.

- https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-foret-fouesnant-29940/legion-dhonneur-le-maire-de-la-foret-fouesnant-promu-chevalier-4367066

- « La Forêt-Fouesnant. Daniel Goyat, élu nouveau maire de la commune », Ouest-France, (lire en ligne).

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- « L’église Notre-Dame Izel Vor de La Forêt-Fouesnant a retrouvé tout son lustre », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- http://fr.topic-topos.com/chapelle-notre-dame-la-foret-fouesnant

- Revue "Pays fouesnantais" no 17, juillet 2013

- http://fr.topic-topos.com/manoir-du-mesmeur-la-foret-fouesnant

- http://fr.topic-topos.com/cadran-solaire-la-foret-fouesnant

- http://www.foret-fouesnant.org/spip.php?article191

- http://fr.topic-topos.com/porche-du-manoir-du-stang-la-foret-fouesnant

- Sous la direction de Catherine Tosser et Jean-Jacques Rioult, "Architecture rurale en Bretagne", Lieux-dits Éditions, 2014, (ISBN 978-2-36219-099-5).

- « La Forêt-Fouesnant / Un village marin en Bretagne sud », sur La Forêt-Fouesnant (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Voir aussi

Liens externes

- Site de la commune

- Étymologie et histoire de la Forêt-Fouesnant

- Histoire de la commune

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : La Forêt-Fouesnant », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.

- Liste des maires de La Forêt-Fouesnant

- Ressources relatives à la géographie :